Bacini e vasi acustici nelle chiese del territorio di Megara (Attica – Grecia)

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of Bacini e vasi acustici nelle chiese del territorio di Megara (Attica – Grecia)

Atti del IX Congresso Internazionale

sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo

Venezia, Scuola Grande dei Carmini Auditorium Santa Margherita

23-27 novembre 2009

a cura di Sauro Gelichi

All’Insegna del Giglio

ISBN 978-88-7814-540-5 © 2012 All’Insegna del Giglio s.a.s. Stampato a Firenze nel settembre 2012 Tipografia il Bandino

Edizioni All’Insegna del Giglio s.a.s via della Fangosa, 38; 50032 Borgo S. Lorenzo (FI) tel. +39 055 8450 216; fax +39 055 8453 188 e-mail [email protected]; [email protected] sito web www.edigiglio.it

In copertina: Foto di Sebastiano Lora.

Comitato Internazionale dell’AIECM2

Presidente: Sauro GelichiVice Presidente: Susana GomezSegretario: Jacques ThiriotTesoriere: Henri AmouricSegretario Aggiunto: Alessandra MolinariTesoriere Aggiunto: Lucy VallauriPresidente Onorario: Gabrielle Démians d’ArchimbaudConsiglieri Scientifici: Graziella Berti, Maurice Picon

Membri dei Comitati Nazionali

Francia: Henri Amouric, Jacques Thiriot, Lucy VallauriItalia: Sauro Gelichi, Alessandra Molinari, Carlo VaraldoMaghreb: Rahma El HraïkiMondo Bizantino: Véronique François, Platon PétridisPortogallo: Maria Alessandra Lino Gaspar, Susana GomezSpagna: Alberto Garcia Porras, Manuel Retuerce, Juan Zozaya Stabel-HansenVicino Oriente: Roland-Pierre Gayraud

IX Congresso Internazionale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo

Venezia, Scuola Grande dei Carmini, Aditorium Santa Margherita, 23-27 novembre 2009Cura scientifica: Sauro GelichiOrganizzazione: Margherita FerriEditing degli Atti: Margherita Ferri, Lara Sabbionesi

INDICE

GABRIELLE DÉMIANS D’ARCHIMBAUD, Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9SAURO GELICHI, Dall’unità alla frammentazione e dalla frammentazione all’unità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

L’EVOLUZIONE E LA TRASMISSIONE DELLE TECNICHE

PIERRE SIMÉON, Les ateliers de potiers en Asie centrale, entre Samarqand et Nīshāpūr: approche critique, de la conquête musulmane au XIIe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15ALBERTO GARCÍA PORRAS, El azul en la producción cerámica bajomedieval de las áreas islámica y cristiana de la Península Ibérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22KAREN ALVARO, JOSÉ I. PADILLA, ESTHER TRAVÉ, El alfar de Cabrera d’Anoia (Barcelona): una aproximación arqueométrica . .30KONSTANTINOS T. RAPTIS, Early Christian and Byzantine Ceramic Production Workshops in Greece: Typology and Distribution . 38IOANNIS MOTSIANOS, Wheel-made Glazed Lamps (from 3rd to 19th c.): Comments on their Technology and Diffusion . . . . . 44OLIVIER GINOUVÈZ, GUERGANA GUIONOVA, JACQUES THIRIOT, LUCY VALLAURI, JEAN-LOUIS VAYSSETTES, Montpellier: un atelier de potiers-faïenciers entre Moyen Age et époque modern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51ALBAN HORRY, Entre Nord et Sud. Céramiques médiévales en Lyonnais et Dauphiné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58MARTA CAROSCIO, Si cava in Inghilterra, et anche in certi luochi de la Fiandra: Tin Trade and Technical Devices in Pottery Making . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64NATALIYA GINKUT, Glazed Ware manufacture in the Genoese Fortress of Cembalo (Crimean Peninsula) from the Late Fourteenth to Fifteenth Century. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68SIMONA PANNUZI, STEFANO MONARI, ORIETTA MANTOVANI, Indagini archeometriche su argille di cava di area romana e su maioliche cinquecentesche dal Borgo di Ostia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

CERAMICHE E COMMERCI

JULIA BELTRAN DE HEREDIA, NÚRIA MIRÒ I ALAIX, Cerámica y comercio en Barcelona: importaciones del Mediterráneo occidental, norte de Europa y Oriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77MANUEL RETUERCE VELASCO, MANUEL MELERO SERRANO, La cerámica de reflejo dorado valenciana en la Corona de Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88REBECCA BRIDGMAN, Contextualising Pottery Production and Distribution in South-Western al-Andalus during the Almohad Period: Implications for Understanding Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95STEPHEN MCPHILLIPS, Une collection inédite de céramiques des époques abbasside à ottomanes provenant de Fostat: nouveaux indices de production et commerce interrégional pour le Caire médiéval au Medelhavsmuseet, Stockholm . . . . . .101PIETRO RIAVEZ, Ceramiche e commerci nel Mediterraneo bassomedievale. Le esportazioni italiane . . . . . . . . . . . . . .105RAFFAELLA CASSANO, CATERINA LAGANARA, La linea di costa tra Siponto e Brindisi, porti ed approdi: l’indicatore ceramico .112LUIGI DI COSMO, FEDERICO MARAZZI, GIORGIO TROJSI, Produzione e circolazione della ceramica nella Campania settentrionale (secoli X-XIV): i dati dal territorio di Alife (CE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118LAURA BICCONE, PAOLA MAMELI, DANIELA ROVINA, La circolazione di ceramiche da mensa e da trasporto tra X e XI secolo: l’esempio della Sardegna alla luce di recenti indagini archeologiche e archeometriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124FEDERICO CANTINI, FRANCESCA GRASSI, Produzione, circolazione e consumo della ceramica in Toscana tra la fine del X e il XIII secolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131STEPHANIA SKARTSIS, Chlemoutsi: Italian Glazed Pottery from a Crusader Castle in the Peloponnese (Greece). . . . . . . . .140

YONA WAKSMAN, The First Workshop of Byzantine Ceramics Discovered in Constantinople/Istanbul: Chemical Characterization and Preliminary Typological Study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147IANA MOROZOVA, Graffiti on the Italian Ware from the Medieval “Novi Svet” Shipwreck in the Black Sea, Crimea . . . . . .152CLAUDIO NEGRELLI, L’Adriatico ed il Mediterraneo orientale tra il VII e il IX secolo: vasellame e contenitori da trasporto per la storia economica dell’Altomedioevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159ANNA FERRARESE LUPI, Alluvional Deposits and Shipwrecks in the Stratigraphical Basin of Pisa-San Rossore. The Meaning of Late Roman Pottery in a Sample from the 1998-1999 Excavations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162SALVINA FIORILLA, Gela medievale: le ceramiche come indicatore di commercio e di cultura. . . . . . . . . . . . . . . . . .164FABIOLA ARDIZZONE, FRANCO D’ANGELO, ELENA PEZZINI, VIVA SACCO, Ceramiche di età islamica provenienti da Castello della Pietra (Trapani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167FABIOLA ARDIZZONE, ELENA PEZZINI, FRANCESCA AGRÒ, FILIPPO PISCIOTTA, Dati sulla circolazione della ceramica e sulle rotte del Mediterraneo occidentale attraverso i contesti tardoantichi e medievali di Marettimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173FRANCO D’ANGELO, Sicilia XII secolo: importazioni dal Mediterraneo orientale, importazioni dal Mediterraneo occidentale, produzioni locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178MARIA JOSÉ GONÇALVES, Evidências do Comércio no Mediterrâneo Antigo. A Cerâmica Verde e Manganês Presente num Arrabalde Islâmico de Silves (Portugal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181SANDRA CAVACO, JAQUELINA COVANEIRO, Expression of taste or assertion of power. Imported ceramics in Tavira (Portugal) from XIV to XVII centuries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185RAFFAELLA CARTA, La circolazione delle ceramiche italiane post-medievali nel Mediterraneo occidentale. Il caso del Regno di Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188ALBERTO GARCIA PORRAS, La cerámica española en el área Véneta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191JORDI ROIG BUXÓ, JOAN MANUEL COLL, El registro ceramico de una aldea modelo de la antigüedad tardia en Cataluña (siglos VI-VIII): Can Gambús-1 (Sabadell, Barcelona). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195JORDI ROIG BUXÓ, La cerámica del período carolingio y primera época condal en la Cataluña Vieja: las producciones reducidas, oxidantes y espatuladas (siglos IX, X y XI). Propuesta de tipología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199RÉGINE BROECKER, FRANÇOISE LAURIER, Les jarres à cordons digités (XIIe-XVe s.) découvertes en Provence (sud-est de la France) . .203JEAN-CHRISTOPHE TRÉGLIA, CATHERINE RICHARTE, CLAUDIO CAPELLI, YONA WAKSMAN, Importations d’amphores médiévales dans le Sud-est de la France (Xe-XIIe s.). Premières données archéologiques et archéométriques . . . . . . . . . . . . . . . .205SERGEY ZELENKO, MARIIA TYMOSHENKO, The trade contacts the Anatolian Region with the Crimean Black Sea Coast during the Late Byzantine Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208IRINA TESLENKO, The Italian Majolica in the Crimea of the Turkish Supremacy Period (1475-the Last Quarter of the 18th Century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212

NUOVE SCOPERTE

JUAN ZOZAYA STABEL-HANSEN, HORTENSIA LARRÉN IZQUIERDO, JOSÉ AVELINO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, FERNANDO MIGUEL HERNÁNDEZ, Asentamientos andalusíes en el Valle Del Duero: el registro cerámico. . . . . . . . . . . .217ELENA SALINAS, Las primeras producciones vidriadas de época emiral en Córdoba (España). . . . . . . . . . . . . . . . . .230JAUME COLL CONESA, M. MAGDALENA ESTARELLAS, JOSEP MERINO, JOAN CARRERAS, JAUME GUASP (†), CLODOALDO ROLDÁN, La alfarería musulmana de época taifa del carrer de Botons de Palma de Mallorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236VICTORIA AMORÓS RUIZ, VÍCTOR CAÑAVATE CASTEJÓN, SONIA GUTIÉRREZ LLORET, JULIA SARABIA BAUTISTA, Cerámica altomedieval en el Tolmo de Minateda (Hellin, Albacete, España) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246JAUME COLL CONESA, LAURENT CALLEGARIN, MOHAMED KBIRI ALAOUI, ABDALAH FILI, TIERRY JULLIEN, JACQUES THIRIOT, Les productions médiévales de Rirha (Maroc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258SERGEI BOCHAROV, ANDREI MASLOVSKIY, Byzantine Glazed Pottery in the Cities of the North Black Sea Region in the Golden Horde Period (Second Half of 13th Century-End of 14th Century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270ANASTASIA G. YANGAKI, Observations on the Glazed Pottery of the 11th-17th Centuries A.D. from Akronauplia . . . . . . . .276BEATE BÖHLENDORF-ARSLAN, Die Byzantinische Keramik aus der Troas/Türkei: Keramik des 10.-12. Jahrhunderts aus Assos . .282JOANITA VROOM, Early Medieval Pottery Finds from Recent Excavations at Butrint, Albania . . . . . . . . . . . . . . . . .289ROLAND-PIERRE GAYRAUD, JEAN-CHRISTOPHE TRÉGLIA avec la collaboration de GUERGANA GUIONOVA, Céramiques d’un niveau d’occupation d’époque mamelouke à Istabl Antar/Fostat (Le Caire, Egypte). . . . . . . . . . . . . .297

JACQUES THIRIOT avec la collaboration de JAVIER MANIEZ, ANTONIO MOLINA EXPÓSITO, ALEJANDRO VILA GORGÉ, XAVIER VIDAL FERRÚS, ISABEL GARCÌA VILLANUEVA, ENRIQUE RUIZ VAL, FRANCISCA RUBIO, ZHAI YI, Une possible “filiation” vers le four de faïencier moderne occidental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303RÉMI CARME, JACQUES THIRIOT, Nouvelles données sur les ateliers de potiers médiévaux de Saint-Gilles (Gard, France) . . . .313MARCELLO ROTILI, Nuovi rinvenimenti a Benevento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320ERICA FERRONATO, Ceramiche comuni da Montegrotto Terme (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327MARCELLA GIORGIO, Le ceramiche rivestite bassomedievali di produzione pisana: la maiolica arcaica e le invetriate depurate. Risultati dagli scavi urbani 2000-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329ALESSANDRA PECCI, EVA DEGL’INNOCENTI, GIANLUCA GIORGI, FEDERICO CANTINI, Are Glazed Ceramics really Waterproof? Chemical Analysis of the Organic Residues Trapped in some Post-Medieval Glazed Slip Painted Wares Found in Florence . . .332SIMONA PANNUZI, Produzioni e commerci nel Lazio meridionale tra XIII e XVI secolo: Smaltata tardomedievale, Ceramica Graffita e Maiolica rinascimentale dai rinvenimenti di Cori (LT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335LUCA PESANTE, Ceramiche medievali del Lazio settentrionale. Note sulle prime produzioni smaltate e invetriate . . . . . . .338MARTINA PANTALEO, Nuove acquisizioni sulla diffusione ceramica nell’Abruzzo interno: il territorio aquilano . . . . . . . .341SARA AIRÒ, MICHELA RIZZI, Cultura materiale da un sito rurale della Puglia centro-meridionale tra Tardoantico e Medioevo: il caso di Seppannibale Grande (Fasano, BR – Italia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346PAOLO GÜLL, ELENA M. BIANCHI, VALERIA DELLA PENNA, EDA KULJA, PAOLA TAGLIENTE, I materiali ceramici degli scavi di Roca (Melendugno, Lecce): nuovi elementi per la conoscenza della ceramica tardomedievale nella Puglia meridionale . . . .349SILVANA RAPUANO, Ceramica tardoantica dall’area dell’arco del Sacramento a Benevento. . . . . . . . . . . . . . . . . . .352PAOLO BARRESI, ELEONORA GASPARINI, GIUSEPPE PATERNICÒ, DANIELA PATTI, PATRIZIO PENSABENE, Ceramica arabo-normanna dai nuovi scavi dell’insediamento medievale sopra la Villa del Casale di Piazza Armerina . . . . .354TATJANA BRADARA, Nuovi rinvenimenti di ceramica bassomedievale e rinascimentale a Pola (Croazia) . . . . . . . . . . . .358TOMISLAV FABIJANIĆ, Early Medieval Pottery on the Eastern Adriatic in Context of Interaction between the Slavs and Autochthonous Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361CATARINA TENTE, ANTÓNIO FAUSTINO CARVALHO, Pottery Manufacture in the High Mondego Basin (Centre of Portugal) during the Early Middle Ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363ELENA SALINAS, Las producciones cerámicas de un alfar del siglo XII en Córdoba (España) . . . . . . . . . . . . . . . . . .365JESÚS-MANUEL MOLERO GARCÍA, DAVID GALLEGO VALLE, MIGUEL-ÁNGEL VALERO TÉVAR, Nuevas aportaciones al conocimiento de la cerámica andalusí de la Meseta: las tenerías de Corrales de Mocheta (España) . . . . . . . . . . . . . .369PAU ARMENGOL MACHÍ, JOSEP VICENT LERMA ALEGRIA, Un conjunto de instrumentos cerámicos para la destilación de época califal procedente de Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372RUGGERO G. LOMBARDI, Ciclo produttivo della ceramica per la tessitura: tecnica e prassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .375

VENEZIA E DINTORNI

FRANCESCA SACCARDO, Mattoni sagomati a cornice tardogotica. Ricerche su una tipologia documentata a Venezia e nel suo territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381LAURA ANGLANI, NICOLETTA MARTINELLI, OLIVIA PIGNATELLI, Materiali ceramici dalle arginature tardo medievali di S. Alvise, Venezia. I dati relativi alle strutture lignee più antiche del sito datate tramite la dendrocronologia e il radiocarbonio . 388MICHELANGELO MUNARINI, Riflessioni sulla Graffita Arcaica Padana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395LORENZO LAZZARINI, CRISTINA TONGHINI, Importazioni di ceramiche mamelucche a Venezia: nuovi dati . . . . . . . . . .402PAMELA ARMSTRONG, Venetians and Ottomans in the East Mediterranean: Ceramic Residue of Systems of Trade from the Sphakia Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408

CERAMICA E CONTESTI SOCIALI

CHRISTOPHER GERRARD, Mirada al Norte: los estudios de cerámica medieval desde una perspectiva británica. . . . . . . . .415PLATON PÉTRIDIS, Céramique protobyzantine intentionnellement ou accessoirement funéraire? . . . . . . . . . . . . . . .423HELENA CATARINO, SANDRA CAVACO, JAQUELINA COVANEIRO, ISABEL CRISTINA FERNANDES, ANA GOMES, SUSANA GÓMEZ, MARIA JOSÉ GONÇALVES, MATHIEU GRANGÉ, ISABEL INÁCIO, GONÇALO LOPES, CONSTANÇA DOS SANTOS, JACINTA BUGALHÃO, La céramique islamique du G. arb al-Andalus: contextes socio-territoriaux et distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429

JOÃO MARQUES, SUSANA GÓMEZ, CAROLINA GRILO, ROCÍO ÁLVARO, GONÇALO LOPES, Cerâmica e povoamento rural medieval no troço médio-inferior do vale do Guadiana (Alentejo, Portugal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442YASMINA CÁCERES GUTIÉRREZ, PATRICE CRESSIER, JORGE DE JUAN ARES, MARÍA DEL CRISTO GONZÁLEZ MARRERO, MIGUEL ÁNGEL HERVÁS HERRERA, ¿Almohades en el Marruecos presahariano?: el ajuar cerámico de la fortaleza de Dâr al-Sultân (Tarjicht, provincia de Guelmim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449JUAN ZOZAYA STABEL-HANSEN, Muerte y transfiguración en la cerámica islámica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455M. CARMEN RIU DE MARTÍN, Notas sobre la condición socioecónomica de los ceramistas barceloneses del siglo XV . . . . . .461ALEJANDRA GUTIERREZ, Cerámica española en el extranjero: un caso inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467ERICA D’AMICO, Byzantine Finewares in Italy (10th to 14th Centuries AD): Social and Economic Contexts in the Mediterranean World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473PASQUALE FAVIA, Produzioni e consumi ceramici nei contesti insediativi della Capitanata medievale . . . . . . . . . . . . .480ADELE COSCARELLA, GIUSEPPE ROMA, Rocca Imperiale (CS): tipologie di ceramica d’uso comune da un sito medievale della Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .487OLATZ VILLANUEVA ZUBIZARRETA, BLAS CABRERA GONZÁLEZ, JORGE DÍAZ DE LA TORRE, JAVIER JIMÉNEZ GADEA, La loza dorada en la Corte de Arévalo (Ávila, España). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495GUERGANA GUIONOVA, ANDRÉ CONSTANT, La céramique du Xe siècle en contexte castral pyrénéen (Ultréra-Argelès-sur-Mer 66): première présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498ISABELLE COMMANDRÉ, FRANCK MARTIN, Éléments de connaissance du mobilier médiéval tardif roussillonnais: le vaisselier des Grands Carmes de Perpignan à la fin du XVIe s.-début XVIIe s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501MONICA BALDASSARRI, MARCELLA GIORGIO, IRENE TROMBETTA, Vita di comunità ed identità sociale: il vasellame degli scavi di San Matteo in Pisa, dal monastero benedettino al carcere cittadino (XII-XIX secolo) . . . . . . . . .503GIORGIO GATTIGLIA, MARCELLA GIORGIO, I fabbri pisani: una ricca classe di imprenditori . . . . . . . . . . . . . . . . .506MARIA RAFFAELLA CATALDO, Aspetti della produzione da fuoco fra Tardoantico e Altomedioevo: manufatti da Benevento, Rocca San Felice e Montella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509FRANCESCO A. CUTERI, MARIA TERESA IANNELLI, GIUSEPPE HYERACI, PASQUALE SALAMIDA, Le ceramiche dai butti medievali di Vibo Valentia (Calabria – Italia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512MARISA TINELLI, Produzione e circolazione della ceramica invetriata policroma in Terra d’Otranto: nuovi dati dal Salento . .515SOUNDÈS GRAGUEB, JEAN-CHRISTOPHE TRÉGLIA, Un ensemble de céramiques fatimides provenant d’un contexte clos découvert à Sabra al-Mansūriya (Kairouan, Tunisie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518

CERAMICHE PER LE ARCHITETTURE

FABIO REDI, L’inserimento di ceramiche nelle architetture. Problemi metodologici e censimento per un “Corpus” delle decorazioni ceramiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523FRANCESCO A. CUTERI, ELENA DI FEDE, Bacini e vasi acustici nelle chiese del territorio di Megara (Attica – Grecia) . . . . .529CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO, De Talavera de la Reina à Qallaline. La datation de la production tunisoise à partir des importations céramiques espagnoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536ANGELIKI PANOPOULOU, Figulini dal casal Thrapsano. Documenti sulla figulina a Creta (secoli XVI-XVII) . . . . . . . . .542GIORGIO GATTIGLIA, MARCELLA GIORGIO, L’uso dei tubi fittili nella Pisa medievale e post-medievale . . . . . . . . . . . .546SILVIA BELTRAMO, Le terrecotte decorate nel marchesato di Saluzzo (Piemonte, Italia) tra XIII e XV secolo . . . . . . . . . .549SIMONA PANNUZI, Ceramiche per architetture nel Lazio meridionale: i bacini del campanile della chiesa di S. Oliva a Cori (LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552

DEL NOME, DELL’USO E DELLO SPAZIO

VÉRONIQUE FRANÇOIS, «Dans les vieux pots, les bonnes soupes»: vaisselle d’usage culinaire à Byzance . . . . . . . . . . . . .557IOSIF HADJIKYRIAKOS, Considerazioni generali sulla decorazione ceramica negli interni delle chiese di Cipro . . . . . . . . .564SUSANA GÓMEZ MARTÍNEZ, VIRGÍLIO LOPES, Cerámicas del arrabal de Mértola (Portugal). Contexto y uso de los objetos en un espacio ribereño andalusí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566

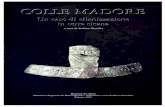

Francesco A. Cuteri, Elena Di Fede

BACINI E VASI ACUSTICI NELLE CHIESE DEL TERRITORIO DI MEGARA (ATTICA – GRECIA)

Abstract: The papers aims to draw attention to the use “acoustic” and “decorative”, sacred buildings in some medieval and post-medieval present in the territory of Megara and pottery. This is to define the specific characteristics of the Magarian context and promote the study of this topic in other regional areas. In fact, have affered comarisons whit other cleims on the Greek mainland. Ceramics are used in both basins (bowls) and acoustic jars (amphoras and pitchers) and is one that other are attested in both urban and rural churches in the twelfth and sixteenth century.

Megara è situata nel cuore dell’Attica, a metà strada tra Atene e Corinto, e amministrativamente appartiene al Dipartimen-to dell’Attica anche se sul piano ecclesiastico dipende dalla Metropoli di Megara e di Salamina. La città, che occupa due colline gemelle, Caria e Alcathoi, è posta a sud di una estesa piana coperta di uliveti chiusa ad est dai monti Kèrata, a nord dai monti Pateras e ad ovest dai monti Gerania. In tutta la zona, la persistenza, anche nei momenti più difficili, della rigorosa tradizione cristiano-ortodossa ha permesso, così come in altri contesti territoriali della penisola balcanica e della Grecia stessa, la conservazione di un numero rilevante di edifici di culto.A nord del centro urbano si trovano le chiese del Campo di Megara, in prossimità dell’antico Palachorio, scomparso villaggio medievale; a ovest, in una zona collinare, si trovano le chiese di località Mavraza; a sud, a ridosso del mare, in località Pachi, sono presenti altre chiesette, così come a est, nei pressi del confine con la Beozia dove si trovano le chiese di Kardatas. Le più numerose sono quelle del Campo (BOURAS, BOURA 2002; STOUPHE-POULIMENOS 2007).Lo studio delle chiese di Megara e dei particolari aspetti che qui si presentano è stato avviato occasionalmente, alcuni anni fa, parallelamente alle osservazioni effettuate durante i corsi di iniziazione all’architettura bizantina tenuti a Megara da F.A. Cuteri per il Centro Ecumenico “Salvatore Manna” che ha sede a Bari ed Atene.Mentre il tema dei bacini ceramici, in Grecia, è stato affrontato con alcuni studi specifici (MEGAW 1964; NICOLACOPOULOS 1977; BERTI, TONGIORGI 1983, con bibliografia), quello dei vasi acustici è stato quasi del tutto trascurato, salvo qualche eccezione che riguarda l’architettura armena (ALPAGO NOVELLO 1999). Infatti, sono pochi gli studiosi che riportano informa-zioni sulla presenza di queste tipologie ceramiche all’interno degli edifici di culto, anche se tale espediente tecnico è di non poca importanza e sembra rispettare una precisa logica spaziale correlata probabilmente alla tradizione del canto liturgico.In merito all’impiego nell’architettura bizantina dei bacini ceramici, si può registrare come siano ancora pienamente valide tutte le lucide riflessioni sviluppate alcuni anni fa da Graziella Berti e Liliana Tongiorgi (BERTI, TONGIORGI 1983; con anticipazioni in BERTI, TONGIORGI 1981).A partire dall’XI secolo si affermano, per le chiese bizantine, nuovi stili di decorazione legati anche alle influenze esterne. Se da un lato i costruttori del periodo mediobizantino hanno riu-tilizzato, quasi fossero reliquie ma attribuendo loro un diverso significato, i marmi antichi, dall’altro l’uso dei laterizi e del materiale ceramico ha permesso di proporre nuove soluzioni artistiche con risultati a volte davvero interessanti.Nel centro storico di Megara, la chiesa di Yppapanti e San Lorenzo Lavredios (XVI-XVII sec.), sorta nell’area di un tempio greco, presenta nella struttura muraria dell’abside le tracce di una doppia fila di bacini invetriati, solo in parte

conservati e sostanzialmente irriconoscibili (fig. 1.1-3). In origine erano otto, disposti a coronamento dell’abside: due sul lato meridionale del poligono, quattro al centro, due sul lato settentrionale. Restano visibili gli incassi nella muratura con la forma delle piccole ceramiche e in alcuni casi sono ancora in opera i fondi, anche se ormai privi del rivestimento. Solo un esemplare conserva il rivestimento (fig. 1.3) e si intravedono i colori disposti a formare motivi floreali. Oltre ai bacini, completa il quadro decorativo un piccolo capitello marmoreo a imposta, inserito in muratura con l’incavo circolare verso l’esterno, quasi come se fosse anch’esso un bacino (fig. 1.2). La chiesa di Sant’Attanasio e Santi Arcangeli (XVIII sec.), localizzata anch’essa nel centro storico di Megara, presenta in facciata le cavità riferibili a cinque bacini (fig. 1.4). Questi elementi, così come il resto della chiesa, sono stati intonacati di giallo ocra ed è possibile solo annotare che sono differenti per dimensioni e disposti a triangolo sopra la proskynetarion. Sono anche accompagnati da un altro elemento decorativo e simbolico, una mattonella in marmo, forse di reimpiego, raffigurante il simbolo del Golgota con alcune iscrizioni.Particolari ed eleganti risultano le decorazioni esterne presenti nella piccola chiesa del Salvatore ad Alepohori (terzo quarto del XIII sec.) (fig. 1.5-7). Sia sul fronte meridionale che su quello orientale sono presenti colorati bacini invetriati, in verde e giallo-marrone, che sovrastano le aperture presenti. La stretta monofora meridionale richiama il modello cosiddetto catalano, con la particolare terminazione sommitale a gemma, ed è contornata da tre bacini inseriti all’interno dei conci calcarei della finestra (fig. 1.7). I tre blocchi squadrati che ac-colgono i bacini sono disposti a croce, due ai lati dell’apertura, con bacini marrone-giallastro, ed uno sopra, staccato dalla composizione, con bacino verde. La monofora dell’abside pre-senta invece uno stile differente e i tre bacini sono disposti in riga e collocati all’interno di conci appositamente scolpiti per l’alloggio delle ceramiche (fig. 1.5-6). Il primo bacino, quello di sinistra, è mancante, gli altri due hanno una colorazione verde e marrone-giallastro. Per simmetria si suppone che il bacino perso sia stato di quest’ultimo colore.Negli edifici di culto megaresi la presenza dei bacini ceramici, esposti come elemento di decoro, copre un arco temporale che va dal XIII secolo, epoca di costruzione della chiesa di Alepohori, al XVIII, cronologia attribuita alla chiesa di San-t’Attanasio e Santi Arcangeli.Questa “moda” decorativa, sebbene già attestata in esempi ateniesi dell’XI, quali le chiese dei Santi Teodori, dei Santi Apostoli e di Santa Caterina (BERTI, TONGIORGI 1983: 30-31) o del XII secolo, in Argolide e ad Arta, sembra trovare mag-giore diffusione, in Grecia, a partire dall’occupazione latina del XIII secolo. Un esempio molto simile alla composizione monofora-bacini della chiesa del Salvatore ad Alepohori si trova a Creta e precisamente nel monastero di Vrondissi (fig. 1.8). La morfologia dell’apertura, tipica delle forme a gemma

CERMICHE PER LE ARCHITETTURE530

fig. 1 – Bacini ceramici nelle chiese di Megara: 1-3. Yppapanti e San Lorenzo Lavredios; 4. Sant’Attanasio e Santi Arcangeli; 5-7. Salvatore ad Alepohori; 8. Creta, Monastero di Vrondissi; 9. Mistrà, Panaghia; 10. Geraki, San Giovanni Crisostomo; 11. Geraki, Evanghilistria; 12. Monemvasia, Santa Sofia; 13-14. Monemvasia, graffita veneta.

COMUNICAZIONI 531

fig. 2 – Vasi acustici nelle chiese di Megara: 1, 4-7. Santa Barbara; 2. Salvatore ad Alepohori; 3, 8-10. San Giorgio a Orko.

dell’architettura catalana, ed i colori dei cinque bacini disposti a croce, testimoniano che le influenze occidentali sono state recepite e reinterpretate dalla cultura architettonica sacra. Sempre a Creta, altre attestazioni di bacini, dal XIII secolo

in poi, si trovano nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Aràdena detta Astratigo, nella Panaghia ad Aghia Rumeni e nella chiesa di San Michele Arcangelo di Arcalochori (CU-RUNI, DONATI 1987).

CERMICHE PER LE ARCHITETTURE532

fig. 3 – Vasi acustici: 1-2. Chiesa di San Charalambos presso il monastero di Hossios Loukàs; 3-4. Monastero di Hossios Meletios; 5-6. Moschea ottomana di Acrocorinto; 7. Ligouriòn, San Giovanni Eleimon; 8. Fotànama del monastero di Hossios Loukàs.

COMUNICAZIONI 533

1 Si parla di controllo acustico e non di amplificazione poiché non ci sono verifiche scientifiche sull’effetto che questi vasi producono nell’ambiente. Per la loro forma si potrebbe parlare di risuonatori.

Tuttavia, numerosi altri centri della Grecia contribuiscono a definire l’articolazione e la diffusione di questo particolare impiego decorativo della ceramica.A Geraki (TRIPOSKOUFI, TSITOURI 2002), ad esempio, bacini in invetriata monocroma, verde e giallo-marrone, sono ancora in parte presenti nell’abside della chiesa di san Giovanni Cri-sostomo (XII secolo) (fig. 1.10). Nella piccola Evanghelistria, del XII secolo, i bacini sono posizionati sul fronte meridionale (fig. 1.10), mentre nella chiesa di Sant’Attanasio, del XIII secolo, le cavità superstiti sono inserite all’interno di una più articolata composizione ceramoplastica (ALPAGO NOVELLO, DIMITROKALLIS 1995).Sempre nel Peloponneso, a Monemvasia (KALAMARA 2001), nell’abside poligonale della chiesa di Santa Sofia, costruita nell’XI secolo e rifatta fra XIII e XIV secolo, la finestra pre-senta un grande arco che racchiude tre aperture incorniciate da due ghiere di mattoni. Ai lati delle due aperture più basse si conservano ancora le cavità in cui erano stati collocati due bacini ora mancanti (fig. 1.12). In ogni caso, alla base del-l’abside si è rinvenuto casualmente nel terreno un frammento di ciotola in ceramica graffita (fig. 1.13-14), consegnato presso il locale museo archeologico, riferibile a produzioni venete del tardo XVI-XVII secolo (ex info Sergio Nepoti). È dunque probabile, nonostante sia provato che l’inserimento dei bacini sia normalmente contestuale alla costruzione dell’edificio (BERTI 1982), che in questo caso le ceramiche siano state inserite o reinserite, forse sostituendone altre più antiche, durante il periodo di dominazione veneziana della città (TRIPOSKOUFI, TSITOURI 2002).Nella suggestiva Mistrà sono concentrate parecchie chiese e monasteri in cui sono palesi le influenze occidentali di franchi e veneziani (CHATZIDAKIS 2001; MILLET 1910; RUNCIMAN 1980). Nella Panaghia si nota la presenza di bacini ceramici di cui restano in parte solo i fondi. Queste ceramiche erano collocate all’interno di una più articolata composizione ceramoplastica (fig. 1.9). Altri bacini sono impiegati nella chiesa di San Teodoro.Ancora nel Peloponneso, nella regione meridionale di Mani, si segnala un ultimo esempio di chiesa in cui decorazione ceramoplastica e bacini ceramici si fondono all’interno di una composizione elegante e originale. Si tratta della piccola chiesa di San Nicola a Glezou (XIII secolo), in cui la tecnica muraria sfrutta le irregolarità del cloisonné e le ceramiche sono dispo-ste ai lati dell’ingresso principale (KALAMARA 2005).Anche ad Arta, nella Grecia nord-occidentale, la presenza delle decorazioni ceramoplastiche testimonia l’abilità nell’arte di comporre tessiture murarie come fossero ricami. Bacini sono attestati nella chiesa del Monastero di Vlacherna (XII secolo) ed a Santa Teodora (XIII secolo) (BERTI, TONGIORGI 1983: 31).Nel nord della Grecia, sul Monte Athos (CARSWELL 1966), nel monastero di Vatopedi, l’impiego dei bacini è diffuso, tra XIV e XVIII secolo, non solo negli edifici di culto, ma anche in altri settori del complesso monastico e si registrano prevalenti importazioni ceramiche dalla Spagna e dall’Italia.I vasi acustici, o risonanti (echeia), presenti all’interno delle chie-se megaresi sono forme chiuse in ceramica acroma (anforette o brocche) inserite all’interno della muratura e disposte con l’orlo verso l’interno dell’edificio e l’asse inclinato verso il basso, come fossero dei microfoni. Non è certa la loro origine né la loro effettiva funzionalità anche se appare molto probabile che si tratta di un espediente per il controllo acustico degli edifici1.

Nel centro urbano, sulla collina di Alcathoi, troviamo la già citata chiesa di Yppapanti e San Lorenzo Lavredios (XVI-XVII sec.). La chiesa ha subito nel tempo un raddoppio della volumetria interna con l’annessione di un’altra navata a meridione e l’apertura di due grandi arcate nell’originario corpo di fabbrica. L’unico vaso acustico presente si trova mu-rato nella parete sud, quasi di fronte all’ingresso, con la bocca verso l’interno della navata aggiunta. La presenza del vaso, legata al raddoppio della chiesa, potrebbe essere funzionale al controllo sonoro del nuovo ambiente.Un altro edificio in cui è attestata la presenza dei vasi è Santa Barbara (XIII-XIV sec.), piccola chiesa rurale posta all’interno dell’omonimo monastero femminile di più recente fondazio-ne. L’oratorio, nato probabilmente come cappella funeraria, è un triconco con transetto emergente e cupola e portico occidentale ora distrutto (fig. 2.1). I vasi acustici, a fondo piano, sono quattro e sono disposti all’interno dei quattro pennacchi che sorreggono tamburo e cupola (fig. 2.4-6). La bocca dei vasi è quindi rivolta verso il centro dell’edificio (fig. 2.7). È da sottolineare che la caratteristica tipologica del triconco è data dalla presenza dei due cori dove generalmente si dispongono, così come nelle più complesse ed evolute ti-pologie delle chiese monastiche dell’Athos, monaci o cantori per accompagnare la Divina Liturgia. Può effettivamente sembrare eccessiva la presenza di questi accorgimenti sonori all’interno di un ambiente così piccolo, ma si può pensare a una funzione di amplificazione acustica verso l’esterno, come se la chiesa, grazie alla sua forma ed alla presenza dei vasi, fosse essa stessa uno strumento musicale.Questa funzione sonora è ravvisabile anche nella chiesa del Salvatore ad Alepohori (XIII sec.), posta al centro di un pic-colo monastero ora allo stato di rudere e che presenta, come abbiamo visto, anche una decorazione con bacini ceramici. La chiesa è a croce libera, senza cupola, e i vasi acustici, in numero di quattro, si trovano ai lati della volta a botte orien-tata nord-sud (fig. 2.2).La presenza di vasi all’interno di piccole chiese è attestata anche in altre aree della Grecia. Non lontano da Tebe, al-l’interno del complesso di Hossios Meletios, troviamo un piccolo ambiente funerario a croce, con pilastri addossati alle pareti e cupola, posto accanto al katholikòn e preceduto da un ampio nartece. I vasi presenti sono quattro, disposti come a Santa Barbara all’interno dei pennacchi (fig. 3.3-4). Nella piccolissima chiesa cimiteriale di S. Charalambos posta di poco all’esterno del perimetro del monastero di Hossios Loukàs, datata al X secolo (LAZARIDES 2008; LIAPIS 2005), si trovano inseriti nella muratura ben dodici vasi. L’edificio è a navata unica, preceduto da un piccolo nartece aggiunto nel XVII secolo, e per quanto riguarda la disposizione dei vasi li troviamo agli angoli del naos, nella parete settentrionale e nei pressi dell’imposta della volta a botte. Altri si trovano lungo le due pareti longitudinali (fig. 3.1-2). Ciò che accomuna questi piccoli edifici, ad eccezione della chiesa monastica di Alepohori, è la funzione funeraria. Inol-tre, si è potuto notare che, nonostante la differente tipologia, l’effetto sonoro che si voleva ottenere era volto all’assorbimen-to di alcuni suoni e all’amplificazione in esterno. È probabile dunque che la partecipazione dei fedeli alle funzioni liturgiche fosse prevista anche al di fuori dell’edificio2.Un modello più complesso è quello offerto dalla chiesa me-garese di San Giorgio a Orko (XII-XIII sec.). Si tratta infatti

2 Solo attraverso un rilevamento strumentale delle caratteristiche sonore di questi ambienti si potranno dipanare i dubbi sulle funzioni di questi impianti acustici.

CERMICHE PER LE ARCHITETTURE534

di una edificio a croce iscritta in cui la disposizione dei vasi è tutta particolare (fig. 2.3). Attualmente se ne contano sette, anche se potevano essere molti di più dato che pennacchi, tamburo, cupola e parte dei setti murari occidentali e meri-dionali sono crollati. I vasi superstiti, degli anforotti globulari (fig. 2.9-10), sono disposti quasi in maniera simmetrica negli spigoli delle campate, murati nelle volte a botte con asse nord sud e nei pennacchi delle cupolette delle campate d’angolo (fig. 2.8). La funzione di questa gran quantità di elementi sembra difficile da comprendere, e solo con una strumentazione tecnica idonea, come quella utilizzata per verificare la caratterizzazione acustica dei teatri, impiegata in un modello simile ma integro, si potrà verificare la fun-zionalità dell’impianto. Altre chiese, nel Peloponneso ed in più aree della Grecia, simili per tipologia ma di più aperta cronologia, presentano all’interno vasi di controllo acustico. Un esempio ateniese è offerto dalla chiesa della Kapnikarea, dell’XI secolo, che presenta una tipologia a croce iscritta con antecori, come da influenza costantinopoliana. La particolarità dell’edificio è data dalla planimetria, simile ad un triconco nell’antecoro centrale e dalla spiccata tensione verticale degli alzati, elementi che certamente esaltavano le suggestioni sonore dei canti liturgici. I vasi acustici sono posti nei pennacchi della cupola e nelle campate angolari. Un’altra chiesa, molto più simile come dimensioni a quella di San Giorgio a Orko di Megara, è San Giovanni Eleimon a Ligouriòn, presso Epidauro, datata al XII secolo. In questo edificio a croce iscritta, con nartece, sono presenti nei pennacchi quattro vasi (fig. 3.7). Sempre nel Peloponneso, vasi all’interno di chiese più o meno antiche sono attestati a Mistrà ed a Geraki. Ritornando a Megara, posiamo sottolineare come la presenza dei vasi acustici è attestata in tutte le quattro principali ti-pologie di chiesa e per un ampio arco cronologico: a navata unica con raddoppio (Yppapanti e San Lorenzo Lavredios, XVI-XVII sec.); a triconco (Santa Barbara, XIII-XIV sec.); a croce (Metamorfosi del Salvatore, XIII sec.); a croce inscritta (San Giorgio a Orco, XII-XIII sec.). Come mostrano gli altri esempi citati a confronto, il periodo in cui si diffonde in Gre-cia l’impiego di questi piccoli risuonatori acustici risulta essere quello medio e tardo bizantino con l’unico esempio più antico, la chiesa di Charalambos a Hossios Loukàs, datato al X secolo. L’uso di elementi fittili nelle chiese, ai fini di una migliore regolazione del suono e di una più definita percezione della liturgia, era dunque una pratica molto diffusa nelle Grecia continentale bizantina. Tuttavia, esistono esempi a volte più antichi, anche in Turchia, Armenia e Italia. In Turchia, nella chiesa degli Arcangeli a Kumiyaka, Sige, si nota la presenza di vasi acustici nei grandi pennacchi del vano centrale. Dalle indagini sulle fasi costruttive effettuate da Buchwald è emerso che i quattro grandi pilastri del corpo centrale ed i pennacchi appartengano alla fase primitiva della chiesa e cioè all’VIII secolo (BUCHWALD 2001; RUGGERI 1995: 70-71). Si segnalano anche alcune chiese di Costantinopoli in cui sono stati individuati, da foto edite, elementi acustici: Sant’Irene, basilica cruciforme con cupola (VIII secolo, ricostruzione della fase giustinianea); chiesa del Salvatore di Chora (periodo Comneno, XII secolo); Santa Maria Pammakaristos (XII secolo) (MANGO 1989: 89, 143, 147). Anche in Armenia è possibile individuare la presenza di vasi nei pennacchi della cupola della chiesa di S. Astvacacin in Gošavank’ (XV secolo). In Italia meridionale, e precisamente in Calabria, esistono alcuni esempi di chiese che presentano questo espediente tecnico. A Cipollina (CS), nella chiesa triabsidata

di Sant’Andrea (XII sec.), i vasi acustici, prevalentemente anfore di produzione siculo-normanna, si dispongono sulla parete orientale e settentrionale (CUTERI 2009). Nella chiesa monoaula di Sotterra a Paola (CS) (VIII-X sec.), nel catino absidale e nella struttura muraria sovrastante, troviamo più di quaranta brocche o anforette, già segnalate da Russo e interpretate come atte a favorire la risonanza del canto. Altre chiese calabresi interessate dalla presenza degli espedienti acu-stici sono la Panaghia di Rossano e la chiesa di Sant’Antonio Abate ad Archi, a Reggio Calabria.Oltre che nelle chiese bizantine, si è rilevata le presenza di vasi acustici anche in alcune moschee del Peloponneso di età Otto-mana (dal XVI secolo). Una, ad esempio, si trova nell’acropoli di Acrocorinto (fig. 3.5), dove, peraltro, l’impiego di vasi acustici è attestato anche nella piccola chiesa, voltata a botte, di San Demetrio. Nella moschea, i vasi sono disposti in alto, anche a quote diverse, intorno alla grande cupola (fig. 3.6). Anche nella moschea di Monemvasia, ora museo archeologi-co, la disposizione dei vasi segue la circonferenza della cupola. Come da descrizione vitruviana, i vasi erano utilizzati nel mondo romano sotto la cavea dei teatri per migliorarne l’acustica. Questi accorgimenti sono stati recepiti, adottati e largamente utilizzati in edifici religiosi di epoca Medievale e post-Medievale trovando diffusione non solo in Grecia e nei paesi del Mediterraneo ma anche in Europa e nel mondo Islamico. Non si hanno dati scientifici sulla loro effettiva fun-zionalità e non è facile comprendere come possano in alcuni casi amplificare le frequenze sonore o attutirle in altri: tale effetto è oggi ottenuto in edilizia dai cosiddetti “risuonatori di Helmhotz”. È comunque ipotizzabile che nel caso delle piccole chiese di Megara, Santa Barbara ed il Salvatore ad Alepohori, la funzione più ovvia sia stata quella di amplificare il suono verso l’esterno in modo da favorire l’ascolto della Divina Liturgia anche a chi, per ovvi motivi di spazio, era costretto a stare al di fuori dell’edificio. Del resto, ciò dove-va apparire come una vera e propria esigenza, se pensiamo all’ammirazione di S. Giovanni Crisostomo per la bontà del Signore, «che ha voluto unire ai salmi la dolcezza della melodia, affinché gli uomini, attratti dalla soavità del canto, con maggiore alacrità disimpegnino i doveri del culto divino» (TARDO 2005: 7). In riferimento alla sonorità delle volte, Choisy riferisce di aver osservato in una cupola in rovina, dalle parti di Nicea, «des vases noyès au milieu des blocages, et groupès par deux, le coltourné vers l’interieur» (CHOISY 1883: 71-72). Riferisce inoltre a tal riguardo che, interrogando dei Greci, ebbe modo di apprendere che a quel tempo si usava ancora incorporare nei muri delle chiese «des vases vides» con il solo scopo di rinforzare i suoni. A conclusione, ricordiamo che elementi in terracotta, vasi o tubuli, risultano impiegati nelle volte di specifici edifici in alcuni complessi monastici: è il caso del Fotànama del Monastero di Ossios Loukàs (fig. 3.8), o del nosokomio del Monastero di Barlaám alle Meteore.

BIBLIOGRAFIA

ALPAGO NOVELLO A. 1999, L’architettura armena tra oriente ed occidente, in AA.VV., Gli Armeni, Milano, pp. 131-192.

ALPAGO NOVELLO A., DIMITROKALLIS G. 1995, L’arte bizantina in Grecia, Milano.

BERTI G. 1992, Bacini ceramici e strutture architettoniche medievali. Considerazioni basate su una ricerca in Toscana, in Coloquio hispano-italiano de arquelogia medieval (Granada, 18-21 abril 1990), Granada, pp. 133-172.

COMUNICAZIONI 535

BERTI G., TONGIORGI L. 1981, I bacini ceramici medievali delle chiese di Pisa, Roma.

BERTI G., TONGIORGI L. 1983, Aspetti della decorazione con ceramiche invetriate nell’architettura bizantina, «Albisola», XII [1979], Genova, pp. 15-35.

BOURAS CH., BOURA L. 2002, H ELLADIKH NAODOMIA, Athènes.

BUCHWALD H. 2001, Form, Style and Meaning in Byzantine Church Architecture, Aldershot, Burlington.

CARSWELL J. 1966, Pottery and tiles on Mount Athos, «Ars Orientalis», VI, pp. 77-90.

CHATZIDAKIS M. 2001, Mistrà. La città medievale e la fortezza, Atene.

CHOISY A. 1883, L’art de batir chez Les Byzantins, Parigi. CURUNI S.A., DONATI L. 1987, Creta Bizantina, Quaderni di Ar-

chitettura e restauro nell’area mediterranea, Università di Roma “La Sapienza”, Roma.

CUTERI F.A. 2009, Vasi acustici nelle chiese bizantine della Calabria, in G. VOLPE, P. FAVIA (a cura di), V Congresso Nazionale di Archeolo-gia Medievale (Foggia-Manfredonia 2009), Firenze, pp. 757-760.

GELICHI S. (eds.) 1993, La ceramica nel mondo bizantino tra XI e XV secolo e i suoi rapporti con l’Italia, Atti del Seminario (Siena, 11-13 marzo 1991), Firenze.

LAZARIDES P. 2008, Il monastero di Ossios Loukàs, Athens.

LIAPIS H. 2005, Le monastère de Sait-Luc en Béotie, Atene 2005. KALAMARA P. (eds.) 2001, Monemvasia. Artefacts, Environnement,

History, The Archaeological Collection, Athens.KALAMARA P. (eds.) 2005, Tales of religious faith in Mani, Athens.MANGO C. 1989, Architettura bizantina, Milano.MEGAW A.H.S. 1964, Glazed Bowls in Byzantine Churches, «Deltion

of the Christian Archaeological Society», IV, , pp. 145-162.MILLET G. 1910, Monuments Byzantins de Mistra, Paris.NICOLACOPOULOS G. 1977, Céramiques encastrées dans les anciennes

églises de Grèce, «Faenza», LXIII, 2, pp. 27-31.PAPANIKOLA-BAKITRZI D. 1999, Byzantine glazed ceramics. The Art

of Sgraffito, Athens.RUGGERI V. 1995, L’architettura religiosa dell’impero bizantino (fine

VI-IX secolo), Soveria Mannelli.RUNCIMAN S. 1980, Mistra. Byzantine Capitale of the Peloponnese,

London.STOUPHE-POULIMENOS I. 2007, BYZANTINEΣ EKKΛHΣIEΣ

ΣTON KAMΠO TΩN MEΓAPΩN, Athenès.TARDO L. 2005, L’antica melurgia bizantina (nell’interpretazione della

scuola monastica di Grottaferrata), Collezione Meridionale, Serie III: Il mezzogiorno artistico, Frascati.

TRIPOSKOUFI A., TSITOURI A. 2002, Venetians and Knights Hospi-tallers. Military architecture networks, Athens.