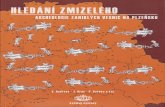

Indices de mobilité au Premier Age du fer, au sud et au nord des Alpes

ARCHEOLOGIE ET PEUPLEMENT DES ALPES DU NORD

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of ARCHEOLOGIE ET PEUPLEMENT DES ALPES DU NORD

2

ARCHEOLOGIE ET PEUPLEMENT DES ALPES FRANCAISES

DU NORD DU NÉOLITHIQUE AUX AGES DES MÉTAUX

Aimé BOCQUET

De nombreux documents archéologiques sont cités sans détail dans le texte ou les notes; la liste

n'en est pas exhaustive. Des inventaires plus complets, comme la bibliographie, sont consultables

sur le site Web : http://aimebocquet.perso.sfr.fr/

ARCHEOLOGIE ET PEUPLEMENT DES ALPES FRANCAISES DU NORD

AU NEOLITHIQUE ET AUX AGES DES METAUX

par Aimé Bocquet*

Résumé: Le peuplement des Alpes du Nord françaises est déterminé par le relief, les

voies naturelles de circulation et la position de la région entre Suisse, plaine du Pô et vallée du

Rhône. Le Néolithique ancien est peu représenté par quelques communautés de chasseurs en voie

de néolithisation depuis le Rhône supérieur au Nord et les civilisations méridionales au Sud, dès

5300/5200 BC.

Au Néolithique moyen les premières colonisations de territoires vierges arrivent du Sud

(Civ. chasséenne) et de Suisse (Civ. de Cortaillod). Un domaine alpin d'altitude se crée en haute

Maurienne et haute Tarentaise directement relié au Val d'Aoste et au Val de Suse par les cols,

sous l'influence des "Cortaillod" établis en Valais sur le haut Rhône pour exploiter les roches

vertes destinées aux haches polies. Au Néolithique final, le même partage entre influences

méridionales (Néolithique récent méridional) et helvétiques (Néolithique récent rhodanien) se

manifeste avec la conquête de nouveaux territoires.

Les premiers bronzes sont issus de la civilisation du Rhône au Bronze ancien puis de la ci-

vilisation des Tumulus au Bronze moyen sans qu'il y ait de véritable production locale. Celle-ci

apparaît avec la lente et progressive imprégnation technique et culturelle issue de l'Europe

moyenne, de Suisse, de France orientale et d'Italie au Bronze final. Les Alpins ont alors des pro-

ductions métalliques originales, souvent influencées par les contacts avec l'Italie qui complètent

celles des nouveaux ateliers installés au bord des lacs.

* Centre de Documentation de la Préhistoire alpine. 53 rue du Drac, 38000 Grenoble.

3

A la fin du Bronze final se met en place une métallurgie spécifique en altitude dans les

Hautes-Alpes. Puis se placent les premières atteintes hallstattiennes avec soit l'installation de

"colonies" sur le Buech et la Durance dans les Hautes-Alpes, soit la prise de contrôle du com-

merce transalpin par les hautes vallées et les cols; les indigènes profitent de ce trafic qui les enri-

chit et facilite la création d'une véritable civilisation alpine originale, fondée sur le bronze et les

productions locales à la fin du 1er âge du Fer. Les Gaulois ne poursuivent pas, au 2ème âge du

Fer, l'utilisation des cols mais les Alpins conserveront leur originalité et leur puissance qui fera

obstacle à la pénétration romaine jusqu'à Auguste.

La protohistoire des Alpes est marquée par trois stades majeurs: la néolithisation au Ve

millénaire et la création d'un peuplement alpin d'altitude en Savoie lié à la fabrication des haches

polies, la généralisation du bronze à la fin du IIe millénaire et l'incorporation des Alpes à la vie

économique européenne à partir du VIIe siècle, favorisant la naissance d'une civilisation alpine

originale. Ces stades s'accompagnent de modifications techniques mais aussi et surtout de

changements dans les mentalités, les statuts sociaux et la maîtrise du territoire.

Abstract Les Alpes du Nord montrent une grande originalité tant par la nature variée du

territoire que par la qualité des hommes qui ont su s'y adapter et les soumettre à leurs besoins.

Les communications transalpines facilitées par la disposition des vallées et des cols ont rendu la

barrière des montagnes perméable au trafic et aux influences, en particulier avec le versant ita-

lien.

Cinq millénaires ont été nécessaires pour que les hommes s'implantent complètement

dans les Alpes du Nord. Le début de la néolithisation a affecté, dès 5300/5200 BC, seulement

quelques communautés mésolithiques acculturées par le nouveau mode de vie, suivant deux axes

de pénétration: la région septentrionale touchée par le courant venu de Suisse qui s'arrête entre

les latitudes de Chambéry/Grenoble et les influences du Midi remontant un peu plus vers le Nord.

Une véritable colonisation affecte l'Ouest des massifs internes, au Néolithique moyen, due

aux Chasséens et aux Cortaillod, ceux-ci ne franchissant pas vers le Sud la limite déjà définie: la

province de Savoie se distingue déjà du Dauphiné.

La conquête des hautes vallées savoyardes, à l'est, s'est effectuée à partir du versant italien

par les Cortaillod venus du Valais et porteurs du rite funéraire en coffre Glis-Chamblandes; une

communauté homogène de montagnards occupe les régions placées à cheval sur la frontière pour

exploiter les roches vertes nécessaires à la fabrication des haches polies très largement utilisées

dans le Sud-Est de la France, en Suisse occidentale et en Italie.

4

Pendant le IIIe millénaire, au Néolithique récent, le courant nord helvétique et le courant

Sud méditerranéen se manifestent encore, affirmant plus fortement la différence Dauphiné-Sa-

voie.

L'apparition du bronze marquera la fin du courant méridional car les centres métallurgi-

ques et les civilisations qui les nourrissent sont issus de la Suisse rhodanienne puis de l'Europe

moyenne. Leur puissance et leurs nouveautés techniques s'imposeront d'abord par la diffusion

commerciale des produits finis puis par une expansion des idées, des savoir-faire ou/et des

peuples à la fin de l'âge du Bronze. La société en petites communautés rurales à statut néolithique

aura disparu définitivement avec l'apparition de nouvelles techniques métallurgiques et cé-

ramiques diffusées dans toute la région à partir du XIVe siècle; ce changement s'accompagne

l'organisation du territoire par les premiers "princes", contrôlant les productions diverses et le

trafic entre l'Europe occidentale et le monde méditerranéen.

Les Hallstattiens s'installeront ensuite dans l'avant-pays laissant les Alpins se développer

dans les montagnes tout en restant maître du commerce et du trafic transalpin. Les Gaulois les

remplaceront dans leur contrôle du territoire en abandonnant l'usage des grands cols après leur

expulsion de la plaine du Pô.

Les Alpins seront des bronziers tant à l'extrême fin de l'âge du Bronze dans les Hautes-Al-

pes que durant tout l'âge du Fer où prennent naissance dans chaque vallée interne des groupes

culturels et techniques originaux. Ces différences entre plaines et montagnes perdureront plus de

deux millénaires puisque les arts et les traditions populaires nous les illustraient encore il y a

moins de cent ans.

La protohistoire des Alpes est marquée par trois stades majeurs: la néolithisation au Ve

millénaire et la création d'un peuplement alpin d'altitude en Savoie lié à la fabrication des haches

polies, la généralisation du bronze à la fin du IIe millénaire et l'incorporation des Alpes à la vie

économique européenne à partir du VIIe siècle, favorisant la naissance d'une civilisation alpine

originale. Ces stades s'accompagnent de modifications techniques mais aussi et surtout de

changements dans les mentalités, les statuts sociaux et la maîtrise du territoire.

5

AVANT-PROPOS

Le passé est présent; il s'insinue dans le temps

où nous sommes en y déployant ses effets. Jean-Paul II

Les documents dont nous disposons aujourd'hui pour écrire la préhistoire des Alpes sont,

pour beaucoup, des trouvailles anciennes rassemblées entre 1840 et 1960 par des érudits locaux

et autres collectionneurs. Ceux-ci, conscients de la valeur du patrimoine et par esprit civique, ont

récolté ou acheté ces témoins aujourd'hui si précieux; tous n'étaient pas de grands savants mais il

faut rendre hommage à leur oeuvre de sauvegarde. Ces découvertes ne sont pas accompagnées de

leur contexte archéologique mais elles gardent la force d'un témoignage irremplaçable. Issues des

travaux agricoles ou des aménagements faits à la pelle et à la pioche, elles furent plus nombreu-

ses malgré le faible volume de terre remué, que celles livrées par les fouilles et les terrassements

depuis cinquante ans1. On frémit à la pensée de ce qui a été perdu ainsi des traces de notre passé,

en particulier depuis que les "amateurs" bien implantés dans les régions, véritables rabatteurs de

l'archéologie, disparaissent peu à peu2. Cet aspect négatif sera atténué par une archéologie nou-

velle qui naît à la faveur des travaux d'aménagements du territoire; des problématiques renouve-

lées et des examens du terrain sur de grandes longueurs permettent la mise en évidence des sé-

quences d'occupation3 et l'évolution géo-morphologique des terroirs en fonction de l'anthropisa-

tion.

Les cartes de répartition matérialisent l'origine et l'expansion des peuplements, la diversité

des cultures et leurs évolutions de manière synthétique. En pays de montagne les sites en grotte,

qui ont été particulièrement exploités, offrent des stratigraphies d'occupations, souvent temporai-

res, dont le matériel n'illustre pas toutes les activités d'un habitat normal mais qui est culturelle-

ment significatif. Les régions calcaires peuvent sembler ainsi sur-représentées par rapport aux

stations de plein air où les conditions liées au relief amènent des sédimentations qui les cachent

ou des érosions qui les ont fait disparaître. La rareté des sites est donc parfois trompeuse, ne cor-

respondant pas à la réalité: à Charavines par exemple, les pollens attestent une présence humaine

autour du lac de Paladru à partir du Néolithique moyen alors que seul un site du Néolithique ré-

1 Deux exemples: nous connaissons 5 dépôts d'objets de bronze découverts avant 1850, 29 entre 1850 et 1900, 17 entre 1900 et

1960 et seulement 3 depuis 1960; 92% des 500 trouvailles de haches polies isolées ont été faites avant 1960... 2 Les connaissances acquises depuis 30 ans sont l'oeuvre, pour une bonne part, de non professionnels bénévoles auxquels je désire

rendre un hommage particulier: J.Bellet, P.Benamour, M.Billard, Y.Billaud, B.Caillat, R.Castel, G.Chaffenet, R.Chemin, J.Clerc,

J.C.Daumas, P.Dufournet, J.P.Ginestet, A.Héritier, M.Hudry, R.Laudet, R.Laurent, P.Lequatre, M.Malenfant, A.Muret, P.Persoud,

R.Picavet, A.Piccamiglio, G.Pion, M.Pons, J.Prieur, B.Reffienna, M.Rossi, J.Ulysse, etc. 3 L'exemple récent de la Valdaine et du Tricastin dans la Drôme est significatif avec la découverte de 70 sites, dont seulement 5 en

surface, sur la tracé du T.G.V.

6

cent a été découvert. Les cartes reflètent aussi la dispersion inégale des chercheurs... Malgré les

lacunes et les imperfections, nous disposons pourtant de suffisamment d'informations pour que la

cartographie soit un élément primordial de compréhension de la dynamique du peuplement

comme des modalités des échanges.

La variabilité géographique, géologique et climatique des pays de montagne intervient sur

la nature et l'évolution techno-culturelle des groupes humains, parfois très morcelés ou isolés par

le relief. Contrairement à ce qui se passe dans les régions largement ouvertes et sans contrainte

de relief, en montagne les entités géographiques sont multiples (Fig. 2), quelquefois peu éten-

dues: elles correspondent toujours à des entités culturelles et humaines différenciées. Pour les

reconnaître, ici plus qu'ailleurs, il est nécessaire d'examiner avec une grande attention le matériel

archéologique qu'il soit issu des productions locales, touchées ou non par les influences extérieu-

res, ou que ce soient des importations d'objets finis. Ainsi se dégage une dynamique du peuple-

ment, de ses changements et de ses originalités avec l'arrivée de quelques hommes, de migrants

ou seulement par acculturation de voisinage. La présence soudaine et abondante d'un matériel

nouveau a une autre signification que celle de quelques pièces "étrangères" qui marquent des

rapports "commerciaux" ou des "dons courtois" sans obligatoirement s'accompagner de modifi-

cations du substrat technique ou culturel. Une copie locale où se perçoivent des caractères exo-

gènes inconnus jusqu'alors, va plus loin car elle assimile des influences qui modifient plus ou

moins les traditions et les habitudes et qui peuvent varier d'une région à l'autre.

Parmi les contacts entre les hommes tous n'ont pas la même nature donc le même impact

ni la même portée; les différences existant entre migration ou acculturation, importation ou in-

fluence et tous autres degrés intermédiaires doivent être examinées sous un angle de vue histori-

que large, replacées dans le contexte régional ou européen. Pour comprendre ces nuances, gar-

dons à l’esprit les formes diverses que prennent les rapports entre les peuples, les nations ou les

continents: colonisation ou conquête, mainmise industrielle ou recherche des marchés commer-

ciaux, exploitation de ressources lointaines, domination territoriale, culturelle ou politique, etc.

Comparer les comportements d'hier à ceux d'aujourd'hui est toujours profitable pour pénétrer les

processus historiques en évitant les schémas simplistes. Par contre le monde matériel que nous

cotoyons diffère tant de celui de la préhistoire que nos préjugés intellectuels de citadins défor-

ment trop souvent notre compréhension d'un passé fondé sur des techniques et des mentalités ru-

rales dont le souvenir, déjà très atténué aujourd'hui, s'effacera de plus en plus. C'est un écueil

toujours difficile à éviter.

Les Alpes souffrent de la rareté des fouilles et des analyses pluridisciplinaires dans

de grands sites, études nécessaires pour affiner la chronologie, mieux comprendre les processus

7

du peuplement, l'évolution et la diffusion des techniques. Ainsi l'exploitation moderne de quel-

ques stations littorales lacustres serait fondamentale pour l'avancement de notre savoir; mis à part

quelques sondages et des analyses dendrochronologiques, la seule exploitée quasi exhaustive-

ment fut celle de Charavines. Nous n'oserons donc pas comparer, pour le Néolithique et l'âge du

Bronze, nos résultats à ceux obtenus par nos collègues suisses en particulier. La documentation

sur les Alpes du Nord Est encore bien incomplète4 par rapport à d'autres régions mis à part la

connaissance des environnements végétaux et climatiques qui commencent à être bien maîtrisés

tant en plaine qu'en altitude. L'espoir est de voir s'étoffer une politique cohérente de recherches

d'envergure, d'inventaires systématiques et d'analyses qui doivent affecter les anciennes tout

comme les nouvelles découvertes.

Le professeur H. de Lumley a désiré un bilan synthétique des cinq derniers millénaires av.

J.C. dans les Alpes du Nord françaises pour lequel une longue pratique des Alpes, de son terri-

toire comme de son patrimoine préhistorique m'a permis de ressortir des documents significatifs,

négligés ou oubliés. En les incorporant aux plus récentes découvertes, des interprétations fondées

sur la connaissance de la vie et des traditions rurales susciteront la réflexion et soulèveront des

questions auxquelles l'avenir devra répondre5. Je reste toutefois conscient des aléas d'une telle

entreprise qui tente de retracer l'histoire des hommes et de leur génie pendant 5000 ans dans un

espace a priori ingrat et peu accueillant, sans oublier que "ce que nous appelons histoire est un

récit imaginaire fondé sur quelques vestiges reconstituant pour l'esprit une réalité qui n'a pas

existé, telle quelle, en soi" (Georges Minois).

LES ALPES

L'originalité des Alpes tient dans leur morphologie aux multiples aspects, et dans les ré-

ponses qu'ont donné les hommes aux contingences du climat et du relief. Ce sont ces réponses

accumulées au fil des siècles qui constituent une civilisation particulière dont il est possible de

retrouver encore aujourd'hui bien des caractères dans nos montagnes, la civilisation alpine.

4 En particulier dans les Hautes-Alpes où la céramique est pratiquement absente des anciennes collections qui ont privilégié silex et

bronzes comme se fut souvent le cas ailleurs. 5 Les Actes du colloque de Clermont-Ferrand publiés en 1996 ont fait le point sur l'âge du Bronze ancien en Europe. Plusieurs

"spécialistes" ont dressé des cartes de répartition d'objets significatifs de la Civilisation du Rhône: deux exemples me fortifient dans

la nécessité d'un tel bilan. Pour les points de découverte de poignards à manche massif dans les Alpes du Nord, seulement six sur

onze sont indiqués, pour ceux des haches de type Neyruz huit sont mentionnés et sept manquent. Tout commentaire est superflu...

8

LE CADRE GEO-MORPHOLOGIQUE (Fig. 1)

La région est limitée par le Rhône au Nord, les abords du couloir rhodanien à l'Ouest et la

frontière franco-italienne à l'est. Vers le Sud elle s'arrête à la frontière du Dauphiné et de la Pro-

vence, à la latitude de Sisteron où commencent les régions méditerranéennes. En plus, souvent

référence sera faite au versant oriental des Alpes, Piémont et Val d'Aoste, à cause de son rôle

dans la genèse de certaines occupations et de multiples influences.

Par la variété des sols et des reliefs, les vallées et les pentes alpines ont offert aux hom-

mes un pays aux multiples possibilités avec ses terrains cultivables, ses zones de refuge, ses voies

de passage et de pénétration. Les ambiances climatiques aussi conditionnent les implantations et

les ressources alimentaires; elles ont changé suivant l'époque, l'altitude et les versants, sur un es-

pace souvent très restreint permettant la coexistence d'économies diverses, donc de populations

aux traditions différentes. L'observation du monde alpin, des habitats et des terroirs, nous mon-

trait il y a encore peu de décennies les parties du territoire qui ne pouvaient pas être occupées en

l'absence d'infrastructures lourdes: abords des rivières dont l'impétuosité imprévisible et non

maîtrisable ravine ou alluvionne au gré des crues, zones soumises aux éboulements ou aux ava-

lanches, etc. L'évidence du milieu montagnard, varié et contraignant, doit rester à l'esprit pour

comprendre la mise en place et l'évolution du peuplement, ses changements et ses stagnations,

forçant l'homme à faire preuve de beaucoup d'imagination et de courage dans des conditions de

vie difficiles.

L'installation et le développement des communautés étant directement liés à la géographie

et à la géologie, il est indispensable d'en connaître les grands traits avant une approche archéolo-

gique. Les Alpes françaises du Nord peuvent être schématisées en trois grands blocs structuraux

allongés en arc de cercle suivant une direction Nord-Sud, depuis le lac Léman jusqu'à la haute

Provence (Fig. 2).

- Une zone montagneuse occidentale, calcaire, de largeur variable, avec du Nord au Sud

les massifs du Chablais, des Bornes, des Bauges, de Chartreuse, du Vercors, du Dévoluy et du

Diois, d'altitude moyenne. Ces massifs préalpins dominent vers l'Ouest les plateaux peu élevés de

piedmont, molassiques et quaternaires qui constituent les marges du sillon rhodanien: le Gene-

vois et le plateau savoyard, le Nord et le Bas-Dauphiné et la plaine de la Drôme.

- Une zone montagneuse orientale d'altitude plus grande, constituée de roches granitiques

et métamorphiques avec les massifs dits "centraux" du Mont-Blanc, de Belledonne, de l'Oisans et

du Pelvoux; elle se poursuit vers l'Est avec les massifs complexes et tourmentés de la zone

9

"briançonnaise" de la Vanoise, du Queyras et de l'Ubaye. Plus à l'est, les Schistes lustrés se déve-

loppent surtout sur le versant italien à partir de la ligne de crêtes, mise à part la très haute vallée

de l'Arc où ces schistes arrivent à Modane.

- Ces deux masses montagneuses, orientale et occidentale, sont séparées par une dépres-

sion orientée grossièrement Nord-Sud, plus ou moins large, plus ou moins marquée, le "sillon al-

pin" occupé par les grandes rivières (Arly, Isère, Drac) avec la Combe de Savoie, le Grésivaudan,

le Trièves. Ce sillon structural se poursuit à partir du Dévoluy par les vallées du Buech et de la

Durance.

10

Fig. 2. Carte des Alpes du Nord (Map of Northern Alps).

Cols transalpins: 1. Grand-Saint-Bernard, 2469m (entre Rhône et Doire Baltée); 2. Petit-Saint-Bernard,

2188m (entre Doire Baltée et Isère); 3. Montcenis, 2083m (entre Doire Ripaire et Arc); 4. L'Echelle,

1791m (entre Clarée et Doire Ripaire); 5. Mont-Genèvre, 1850m (entre Durance et Doire Ripaire et Chi-

sone); 6. La Croix, 2600m (entre Guil et Pellice); 7. Longet, 2646m (entre Ubaye et Varaïta); 8. Larche,

(1995):m (entre l'Ubaye et la Stura di Desmonte).

Cols entre régions alpines occidentales: 9. Vanoise, 2515m (entre Tarentaise et Maurienne); 10. Glan-

don, 1908m (entre Maurienne et Oisans); 11. Lautaret, 2051m (entre Oisans et Briançonnais). 12. Bayard,

1246m (entre le Drac et Gapençais); 13. Lus-la-Croix-Haute, 1176m (entre Trièves et le Buëch); 14. Ca-

bre, 1180m (entre la Drôme et le Buëch); 15. Saulce, 1180m (entre Nyons et le Buëch).

En gros pointillé: le Sillon alpin. En petit pointillé: frontière franco-italienne (ligne de partage des eaux) et

franco-suisse.

Les massifs centraux et préalpins sont morcelés transversalement par de profondes vallées

ou des dépressions dont l'importance est évidente pour la pénétration des hommes, à l'intérieur

des massifs et même pour l'accès au versant oriental, vers l'Italie. Ces entailles dans les Préalpes

sont les cluses de l'Arve, d'Annecy-Faverges, de Chambéry-lac du Bourget, de Voreppe-Grenoble

puis les vallées de la Drôme, de l'Aygue et de l'Ouvèze. Dans les zones orientales, les hautes val-

lées de l'Isère, de l'Arc, de la Romanche, de la Durance, du Guil et de l'Ubaye forment la Taren-

taise, la Maurienne, l'Oisans, le Briançonnais, le Queyras et l'Ubaye, toutes régions ouvertes sur

le Val d'Aoste et le Piémont par les grands cols transalpins. De plus ces vallées sont toujours en

relation Nord-Sud par des cols, ce qui facilitera les échanges intra-alpins.

Le versant italien ne comporte que des vallées qui coupent les massifs schisteux suivant

un axe grossièrement est-Ouest, massifs qui s'arrêtent brusquement sur la plaine padane par quel-

ques moraines et collines molassiques. Les plus importantes sont le Val d'Aoste, le Val de Suse,

le Val Chisone, le Val Pellice, le Val du Pô, le Val Varaïta... Toutes aboutissent aux cols vers la

France et leur occupation est en général cantonnée aux thalwegs et à leurs abords immédiats; seul

le Val d'Aoste offre plusieurs vallons latéraux (Valtournanche, Valgrisanche, etc.) qui augmen-

tent les possibilités d'habitat et de ressources vivrières. Mais ces vallées transversales, séparées

par de hautes barrières montagneuses, ne communiquent pas entre elles ou très difficilement.

Les Alpes offrent aux hommes la variété de leurs vallées et de leurs montagnes pouvant

servir de refuge et de voies aux influences et aux hommes, voies plus ou moins aisées mais tou-

jours praticables aux marcheurs patients et courageux, tels que devaient l'être nos ancêtres

d'avant l'histoire.

LA CONQUETE DE LA MONTAGNE

Le progrès nous fait trop souvent oublier ce que devait être la vie en montagne avant les

réalisations techniques modernes que n'ont pas connues nos arrière grands-parents. On se de-

11

mande parfois quelles raisons économiques ou humaines ont poussé les hommes, dans les temps

les plus anciens et malgré toutes les difficultés, à la mise en valeur des terres d'altitude élevée.

Les voies de communications

Si, pour en connaître les causes nous sommes réduits aux hypothèses (utilisation des alpa-

ges, exploitation des ressources diverses, ouverture des voies, zones de refuge, etc.), tentons au

moins d'en comprendre les mécanismes. Autrefois comme aujourd'hui, les moyens de communi-

cations sont indispensables et accompagnent toute conquête, toute mise en valeur de territoire

comme la diffusion des cultures et des techniques. Cela est particulièrement vrai en milieu mon-

tagnard où les chemins, rares et difficiles à tracer dans la complexité géographique ne sont pas

nés d'un seul coup. Les massifs ont été progressivement visités et connus, d'abord par les chas-

seurs et les pasteurs qui ont su en discerner les richesses naturelles animales, végétales et miné-

rales. Cette connaissance a ensuite permis une implantation permanente dans les sites jugés les

plus favorables au cours de siècles d'observation; ces communautés courageuses devaient prati-

quer une économie agro-pastorale susceptible de les nourrir toute l'année. La permanence de l'oc-

cupation a facilité le développement des réseaux de sentiers qui sillonnent la montagne, indispen-

sables aux déplacements des hommes et des troupeaux sur les deux versants et entre les deux

versants. En plaine les cours d'eaux, grands ou petits, sont des voies qu'il est facile de suivre pour

se déplacer, par contre en montagne les torrents ont creusé souvent des gouffres infranchissables

qu'il est nécessaire de contourner; les possibilités de remonter les vallées ou d'aller d'une vallée à

l'autre sont le résultat de l'expérience du terrain qui s'est transmise de génération en génération.

Bien que l'occupation des diverses zones montagneuses n'ait pas été simultanée, le processus en

fut toujours le même, à toutes les époques.

Habitat et société

Les villages actuels sont pour la plupart dans la continuité des habitats anciens autour et à

l'intérieur desquels se retrouvent tombes ou vestiges. Les maisons6 occupent les meilleurs empla-

cements: bonne exposition au soleil, abrités du vent, hors des couloirs d'avalanches, sur des ter-

rains non sujets à des glissements et environnés de terres cultivables. Quand les villages sont im-

plantés en fond de vallée ils occupent un cône de déjection surélevé et ailleurs ils sont disposés

sur les replats et les vallons latéraux, au-dessus des talwegs. Cette nécessité des terrains sûrs et

exploitables explique que les basses vallées, trop encaissées et sans dégagements latéraux, de

l'Arc, de l'Isère ou de la Romanche sont restés longtemps inoccupés.

6 En bois édifiées sur soubassement de pierres comme le montent des fouilles suisses et des figurations du Val Camonica

13

Fig. 3. Tableau chronologique des Alpes du Nord.

D'après (After) Bintz P., Bocquet A., Borel J.L. et Olive P. (1989):, modifié par l'auteur.

En pays de montagne la structure sociale de la communauté doit être "organistique", c'est

à dire comporter tous les corps de métier, toutes les spécialités élémentaires pour assurer au vil-

lage une autonomie complète ou quasi complète à toute époque de l'année; ce qui n'empêche pas

des productions destinées à la vente. En plaine où contacts et déplacements des hommes et des

marchandises sont plus aisés en toutes saisons dans un tissu commercial complexe, des commu-

nautés peuvent se consacrer à des artisanats spécialisés en fonction des savoir-faire et des goûts;

cela est moins vrai en montagne où la polyvalence des activités et des talents est une règle d'or.

Economie

L'économie vivrière des peuples alpins était d'une part fermée et autonome et d'autre part

elle ne donnait pas lieu à des surplus importants capables d'encourager des échanges au-delà d'un

trafic local réduit. Les besoins étaient satisfaits entièrement sur place par la chasse, la cueillette,

la culture et l'élevage, le bois fournissant le matériau des maisons et aussi celui de nombreux

outils et ustensiles dont l’archéologue ne trouve plus trace. Pourtant cette autonomie économique

n'engendrait pas l'isolement. Qu'ils échangent ou non leurs productions spécifiques avec les ré-

gions alentour les Alpins sont toujours restés en contact avec elles, recevant sans retard les in-

fluences et les techniques nouvelles; ils les ont assimilées sans pour cela changer leur mode de

vie fondamental parfaitement adapté aux conditions contraignantes du milieu montagnard.

Si dans l'avant-pays alpin, en zone de plaine ou de faible relief, économie agricole et éco-

nomie pastorale peuvent s'exclure en se développant chacune dans des terroirs différents, il n'en

est pas de même au coeur des montagnes où elles sont complémentaires dans une économie né-

cessairement agro-pastorale. L'agriculteur a besoin de l'animal pour sa nourriture mais aussi

comme bête de bât en terrain accidenté. Très important encore est l'appoint indispensable que

l'animal apporte au chauffage hivernal soit par cohabitation dans une pièce commune, soit pour

le combustible formé par les excréments séchés utilisés quand l'habitat est au-dessus de la limite

de la forêt.

Leur connaissance intime du terrain a permis aux montagnards la découverte et l'exploita-

tion des ressources minérales quand celles-ci ont été nécessaires à la fabrication des outils en si-

lex, en roches dures ou à la métallurgie: ces ressources ont pu être à l'origine d'un haut niveau de

vie comme à l'âge du Fer. En outre quand les grandes civilisations européennes ont eu besoin

d'utiliser les passages transalpins pour le commerce "international", les montagnards ont mis à

14

leur service leur pratique des chemins, leur habitude à transporter les charges et leur robustesse.

Souvenons-nous que ce sont les "gens du pays" qui ont aidé, de gré ou de force, l'armée de Bona-

parte à traverser le col du Grand-Saint-Bernard...

Le rôle important des hommes

En l'absence de textes, l'archéologie écrit l'histoire à la lumière du déterminisme de la

géographie, des climats, de l'économie et de bien d'autres contingences matérielles, plus contrai-

gnantes encore dans un environnement défavorable. Mais dans les Alpes, plus qu'ailleurs, le rôle

des hommes a été primordial pour penser et juger les événements, imaginer des réponses techni-

ques ou mentales adaptées aux situations extrêmes.

Ceci m'amène à considérer un aspect étroitement lié à la vie en montagne et aux échanges

par les voies à travers les Alpes, c'est l'existence d'un régime de paix et de solidarité entre les

communautés. Il ne fait aucun doute que la civilisation alpine était nécessairement pacifique; elle

n'a pas connu véritablement d'armes au cours de la préhistoire. Elle était fondée sur l'entraide

dans les travaux et sur le respect des droits de chacun, solidarité indispensable à la survie dans un

milieu difficile, hostile même. Cela a duré tant que les Alpins ont été les seuls maîtres de leur

destin et que les puissances politiques voisines ne leur ont pas imposé une domination liée au

contrôle et à la libre disposition des passages transalpins, c'est à dire à partir de l'époque romaine.

Le rôle des gens de la montagne commencera alors à s'effacer et d'autres profiteront des voies

qu'ils avaient ouvertes et entretenues; ils conserveront au cours de l'histoire quelques libertés en

s'isolant dans les vallons les plus reculés, isolement qui les séparera parfois des bienfaits du pro-

grès et exacerbera chez eux un conservatisme qui nous étonne mais dont ils attendaient une pro-

tection.

Cette civilisation alpine ne s'est pas seulement individualisée entre France et Italie; elle

procède des mêmes causes, a utilisé les mêmes moyens et possède les mêmes caractéristiques

générales dans tout l'arc alpin, de l'Autriche à la Méditerranée, caractéristiques encore bien vi-

vantes qui étonnent toujours le touriste citadin...

LA NEOLITHISATION ET LE NEOLITHIQUE

Nos connaissances sur la fin du Mésolithique et le début du Néolithique se sont considé-

rablement étendues depuis dix ans7. En effet la région que l'on considérait comme presque dé-

serte au cours des VIIe et VIe millénaires, se trouve avoir été parcourue par nombre de chasseurs

à outillage microlithique qui installaient leurs campements sur les cols, sur les axes de passage et

7 Avec les recherches de P.Bintz, G.Pion, R.Picavet et J.P. Ginestet

15

près des gisements de silex en Vercors, en Chartreuse et en Oisans à des altitudes le plus souvent

supérieures à 1000m. Les résultats qui s'accumulent permettront de mieux connaître le substrat

humain et culturel au moment où se prépare la néolithisation.

NEOLITHISATION ET NEOLITHIQUE ANCIEN env. 5300 à 4500 av. J.C. (Fig. 4 et 5)

Quels sont les marqueurs archéologiques de la néolithisation? Pour simplifier, le Néolithi-

que est installé quand céréales, élevage, hache polie et céramique sont réunis. Mais entre le stade

de chasseur-cueilleur exclusif et celui de paysan intégral les étapes sont longues et diverses; l'as-

sociation de quelques uns de ces éléments atteste seulement un début de néolithisation. C'est ce

qui se passe pour les Alpes au milieu de la période Atlantique.

16

Près du Rhône à Seyssel, Haute-Savoie, dans quelques stations de surface des silex de

type mésolithique étaient associés à de petites haches polies, mais sans céramiques ni faune. Un

niveau, malheureusement peu documenté, est placé vers 5350 BC à la Grande Gave, la Balme en

Savoie. Dans une couche d'occupation datée8 de 4800 BC en Haute-Savoie9, chèvre et mouton

atteignent 20% de la faune consommée, dans un contexte totalement dépourvu de céramique

mais avec une industrie à microlithes d'inspiration helvétique. Pour comparaison signalons la

couche découverte à Sion-Planta en Valais, datée de 5300 BC qui possède 95% de faune élevée

et de la céramique du Néolithique ancien valaisan.

Choranche10, en Vercors occidental, une couche de 5150 BC contient silex mésolithiques

et céréales. Tout à côté11, pas de céramique mais boeuf et porc représentent 54% de la faune, à

4940 BC. Près de Grenoble12 la date d'environ 5100 BC a été obtenue dans un niveau sans céra-

mique qui comportait chèvre et mouton. Près du lac de Bouvante en Vercors des adeptes du nou-

veau mode de vie possèdent les mêmes silex (Fig. 5, 4), une petite hache polie et de la cérami-

que. Ces groupes mésolithiques en voie de néolithisation sont porteurs généralement de la tech-

nique castelnovienne. Près du col de Lus-la-Croix-Haute, Drôme, entre la vallée du Buëch et le

Trièves13, sont associées céramique impressionnée, hache polie et une faune sauvage dominante

(cervidés, aurochs). En Diois14 de la céramique est associée à des silex mésolithiques et une cou-

che à céramique15 attribuée au Néolithique ancien est datée de 4870 BC. Dans l'industrie lithique

il y a toujours des flèches tranchantes traduisant encore la vocation de chasseurs des néolithisés.

A l'est, à limite du Gapençais et du Champsaur, aucun site n'est attribuable à cette période

mais S.Wegmüller retrouve dans les pollens de la tourbière de la Lauza, à 1130m d'altitude, des

indices de déforestation recouverts par des niveaux argileux dus à une érosion intense des sols.

On est en droit d'imaginer la création de pâtures qui seront de courte durée car les déboisements

ne reprendront qu'au Bronze final.

8 Les dates données sont de deux types: soit les dates radiocarbone calibrées par le progamme de Stuyver et Pearson, 1993 et

exprimées avec BC (ces dates n'ont pas de valeur précise mais elles ont l'avantage de fixer rapidement les idées), soit absolues et

calendaires, obtenues par la dendrochronologie; elles sont inscrites avec le signe (-). Pour plus de précision voir la liste en fin

d'article. 9 Abri de la Vieille Eglise à Balme-de-Thuy (Haute-Savoie) sur le haut Fier 10 Grotte de Couffin sur le versant ensoleillé de la vallée de la Bourne (fig. 5-3) 11 Abri de Balme Rousse voisin de la grotte de Couffin 12 Sassenage (Isère), la grotte de la Grande Rivoire s'ouvre à l'entrée des gorges du Furon vers le Vercors (fig. 5-2) 13 Grotte des Corréardes à Lus-la-Croix-Haute (Drôme) (Fig. 5-1) 14 La Motte-Chalancon et Chauvac (Drôme) 15 Le Trou Arnaud à Saint-Nazaire-le-Désert (Drôme)

17

En attendant d'être mieux éclairés le début de la néolithisation des Alpes du Nord, ces té-

moins sont déjà lourds de signification, qui voient haches polies, animaux domestiques et parfois

céramiques ou céréales associés aux petits silex habituels dans la région durant le Mésolithique.

Actuellement les gisements sont rares ce qui permet de penser que le Ve millénaire présente une

très faible densité d'occupation, avec une prédilection pour les altitudes moyennes. Selon toute

vraisemblance quelques groupes de chasseurs de tradition mésolithique ont adopté quelques par-

ties des pratiques néolithiques qui se diffusaient dans la vallée du Rhône, soit par le Nord avec le

Néolithique ancien rhodanien en Savoie, soit par l'Ouest et le Sud avec la civilisation cardiale.

Fig. 5. Néolithique ancien (Early Neolithic). env.5300 à 4500 av. J.C.

1: Céramiques à impressions et silex, Lus-la-Croix-Haute, Drôme; 2: Sassenage, Isère; 3: Choranche, Isère;

4: Bouvante, Drôme. (échelles diverses). D'après: 1: Chaffenet et 4: Héritier in Bocquet et Lagrand

1976; 2: Picavet 1991; 3: Bintz 1991.

18

Quelques manifestations de l'Epicardial apparaissent depuis peu: à la Grande Rivoire,

Sassenage, Isère, un niveau à céramique épicardiale méridionale daté de 4710 BC où l'élevage at-

teint 40% de la faune; ce faciès qui coexistera avec le début du Chasséen commence à être mieux

connu avec des gisements comme celui de Barret-de-Lioure en Diois, Drôme. Mais actuellement

il ne semble pas avoir eu un gros impact dans les Alpes.

Sur le versant italien des chasseurs à la grotte de Boira Fusca dans la vallée de l'Orco n'ont

pas de céramique mais un horizon à grands triangles, tout à fait comparable à ceux des Préalpes,

est pratiquement inconnu en Italie. Dès le Néolithique ancien des nomades néolithisés occupent

les Alpes sur les deux versants: existe-t-il un Néolithique ancien spécifique aux Alpes occidenta-

les, c'est une hypothèse qu'émet F.Fedele.

NEOLITHIQUE MOYEN env. 4500 à 3200 av. J.C. (Fig. 6 et 7)

Les groupes mésolithiques acculturés survivront-ils au cours du IVe millénaire? Rien au-

jourd'hui ne l'assure. Par contre se développera une autre forme de néolithisation représentée par

une véritable colonisation, c'est-à-dire l'implantation de communautés venues d'ailleurs. Les an-

ciens occupants ne seront pas capables de concurrencer des organisations sociales et techniques

déjà élaborées dans des systèmes économiques plus cohérents et probablement plus complexes. Il

ne faut pourtant pas exclure la possibilité de coexistence entre eux et les colons, dans un espace

suffisamment vaste pour que tous puissent y vivre longtemps selon leurs traditions, encore que

nous n'en ayons pas de preuve archéologique.

Au cours du Ve millénaire se développera dans les Alpes le mouvement lié à une hypo-

thétique poussée démographique pour rechercher de nouveaux terroirs à partir des régions médi-

terranéenne et helvétique où agriculture et élevage s'étaient mis en place dès le début du VIe

millénaire. La conquête de nouvelles terres va atteindre le piedmont des massifs alpins dont la

couverture arborée atteint son maximum à la période Atlantique. La civilisation chasséenne du

Néolithique moyen coexistera dans les régions Nord avec la civilisation de Cortaillod arrivée

plus tardivement de Suisse occidentale. Cette première colonisation constituera le début de l'oc-

cupation permanente au cours des Ve et IVe millénaires. Cette longue durée, tout comme la

rareté des sites actuellement découverts, expliquent la lenteur de l'implantation des communautés

venues du Sud et du Nord qui s'établissent chacune sur des terrains conformes à leurs traditions,

agricoles et sociales, mais dont les contacts entre elles sont indéniables.

19

Sur des territoires faiblement peuplés, la mise en exploitation est révélée par la déforesta-

tion, la présence de céréales et de plantes rudérales dans les analyses polliniques. Un exemple est

donné à Francillon, Drôme, dans le premier niveau du Néolithique moyen avec une forte et bru-

tale diminution des pollens d'arbres. Mais les cultures sur terrain essartés ne sont pas permanen-

tes et sont abandonnées après un laps de temps difficile à mesurer, probablement suivant un cycle

d'installation semi-temporaire liée à la technique du brûlis et à la fertilité des sols. Très démons-

trative est l'évolution de la végétation lors de la colonisation des coteaux orientaux du Vercors

20

près de Grenoble à Seyssinet-Pariset (Fig. 14) à la fin du IIIe millénaire. Là, à 500m d'altitude,

trois niveaux archéologiques correspondent à trois phases principales de déforestation avec pré-

sence de céréales, séparées par trois phases de reboisement traduisant un abandon de longue du-

rée. Même si, à partir de la fin du Néolithique, des abandons surviennent encore ils sont bien plus

courts, traduisant une pression démographique plus forte qui s'accentuera progressivement jus-

qu'au début du Bronze moyen.

Courant méridional et Civilisation chasséenne env. 4500 à 2700 av. J.C. (Fig. 7-A)

Depuis le Languedoc et la Provence les Chasséens suivront deux voies: celle de la Du-

rance vers les Hautes-Alpes et celle du couloir rhodanien à partir duquel des courants se dirigent

vers l'est pour emprunter les axes de pénétration que sont les cluses de l'Isère, du Rhône et de

Chambéry, s'ouvrant entre les massifs préalpins16 pour atteindre le Sillon alpin. Adaptés aux ter-

roirs ensoleillés et secs du Midi, les Chasséens choisiront des terres conformes à leurs habitudes,

c'est-à-dire des zones d'altitude moyenne ou basse, aux sols secs avec une préférence nette pour le

Sud de la région (Drôme et Hautes-Alpes). Ce n'est pas encore une colonisation de grande am-

pleur que montrent les sites possédant leur céramique bien modelée et bien cuite ainsi que leurs

outils façonnés sur lame et lamelle associés à des pointes de flèches triangulaires (Fig. 7-A).

Pour en suivre les premières péripéties on ne dispose que de quelques dizaines de gise-

ments entre la deuxième moitié du Ve et du début du IIIe millénaire; bien peu ont fourni des da-

tations. S'ils offrent du matériel attribuable au Chasséen les structures d'habitats ou les données

sur l'économie et la vie quotidienne sont plus rares actuellement dans les Alpes que dans la vallée

du Rhône où des recherches récentes les mettent en évidence.

Le Dauphiné

Dans sa partie méridionale, Diois et marges du couloir rhodanien17 sont colonisés par les

Chasséens à partir de 4500 BC jusqu'à 2600 BC. Plus à l'est ils atteignent le confluent de la Du-

rance et du Buëch18, sans s'infiltrer semble-t-il le long du cours amont de la Durance vers le

Briançonnais. Les récents travaux du Centre de recherches préhistorique de Valence19 concernant

16 Du Nord au sud: Bauges, Chartreuse, Vercors 17 Avec les principaux sites de Saint-Uze, Montmaur-en-Diois, Francillon, Menglon, Barret-de-Lioure, Saint-Nazaire-le-Désert,

Châteauneuf-du-Rhône, Boulc-en-Diois, Vercoiran, Allan dans la Drôme. Les déforestations apparaissent dans les pollens de Saou

(Drôme) 18 Tarrin à Orpierre, Le Bersac, Serres, Monetier-Allemont et des grottes à Sigottier, la Faurie, Montmorin, etc. Hautes-Alpes 19 Centre de recherches préhistoriques de Valence avec A.Beeching, J.L.Brochier et leurs collaborateurs dont les sondages et les

prospections sur la basse Drôme, les collines de piémont et le Diois établissent la nature et l'évolution géo-morphologiques des

terroirs occupés depuis le Néolithique ancien. Cette recherche a établi l'abondance des vestiges (140 points avec vestiges chasséens

21

l'implantation des sites ont montré la densité de l'occupation sur les terrasses, rebords de pla-

teaux, éperons, cols ou hauteurs, dont les restes sont le plus souvent enfouis dans d'anciens che-

naux ou dépressions comblés par colluvion et arasement liés aux activités anthropiques, cultures

et déboisements. Près de Die des fosses dépotoirs ressemblent à celles mis au jour en grand nom-

bre dans les sites chasséens de la plaine du Rhône.

Fig. 7. Néolithique moyen (Middle Neolithic). env.4500 à 3200 av. J.C.

A- Chasséen- 1 et 2: Fontaine, Isère; 3: St-Alban-Leysse, Savoie; 4: Vercoiran, Drôme; 5: St-Na-

zaire-le-Désert; 6 et 7: Vif, Isère; 8: Bressieux, Isère. (échelles diverses).

découverts) mais aussi leur difficile interprétation dans le cadre d'une archéologie extensive: cela nous aide à imaginer l'importance

des occupations préhistoriques dans tous les territoires et nous fournit le modèle à suivre pour les explorations futures

22

B- Cortaillod- 9 et 13: Injoux, Ain; 11: Fontaine, Isère; 10, 12, 14 et 15: Chaumont, Haute-Sa-

voie. (échelles diverses). D'après: 1, 2, 6, 7, 8 et 11: Bocquet 1969; 3: Combier et 4: Gras et 9, 10, 12 à

15: Gallay in Bocquet et Lagrand 1976.

Au Nord du col de Lus-la-Croix-Haute, le Trièves20 a livré anciennement des silex chas-

séens sur un éperon au-dessus de l'Ebron. Les occupants venaient-ils du Sud, de la vallée du

Buëch ou du Nord, de la cuvette grenobloise? Rien ne permet de le préciser, seule est sûre la pré-

sence de paysans au Néolithique moyen dans cette région du Sillon alpin où les larges terrasses

du Drac et ses affluents offrent des terroirs propices qui mériteraient des prospections.

Une abondante série de lames et lamelles chasséennes découverte en plein air21 sur une

terrasse latérale de la fertile et large dépression de la Bièvre-Valloire située entre le Rhône et la

cluse de l'Isère. En l'absence de vestiges sur le cours de la basse Isère, entre Voreppe et Romans,

je ferai de cette plaine la voie de pénétration chasséenne vers le carrefour grenoblois à partir du

couloir rhodanien au Néolithique moyen.

Les fouilles de H. Müller, au début du siècle, ont surtout porté sur la région grenobloise amenant

la découverte de plusieurs stations en grotte avec silex, céramique et faune. Malheureusement la

céramique chasséenne d'une phase assez tardive22 se trouve mélangée dans les tiroirs des collec-

tions, ce qui diminue considérablement les renseignements que l'on pourrait en attendre. Des

fouilles récentes23 y datent du Chasséen vers 4520 et 4230 BC.

Sur le Rhône moyen dans le Nord-Dauphiné, le Néolithique moyen bourguignon se mani-

feste par deux vases, mélangés à des récipients chasséens, à la Balme-les-Grottes, Isère, dans un

ossuaire daté de 4060 BC.

Très étrange est l'habitat perché de Vif, au Sud de Grenoble, avec des silex chasséens

mais aussi un fond de cabane rond et enterré comportant des éléments24 faisant penser à la

civilisation de Fiorano de Lombardie. Bien que non daté, ils témoigneraient, si le rapprochement

se confirme, de contacts à la deuxième moitié du Ve millénaire avec la plaine du Pô pourtant fort

éloignée, mais par quel passage des Alpes? Ces vases sont encore les seuls de leur espèce à

l'Ouest des Alpes.

20 Saint-Martin-de-Clelles (Isère) 21 Bressieux (Isère) (Fig. 7-A 8) 22 Grotte de Balme de Glos et abri de Barne-Bigou (Fig. 7-A 1 et 2) 23 Sassenage (La Grande Rivoire) et Claix par R.Picavet 24 Plusieurs vases dont un à carène basse et bouton opposé à l'anse en ruban

23

La Savoie

La province de Savoie n'a pas attiré les Chasséens car les sites sont très rares. C'est la

Balme-de-Thuy, Haute Savoie, qui nous éclaire toujours par une couche comportant de la cérami-

que et des lamelles chasséennes, datée de 4020 BC. Le cerf est l'espèce la plus représentée avec

présence de l'ours et de l'aurochs prouvant l'importance de l'environnement forestier; chèvre,

mouton et porc complètent l'alimentation carnée. Le Rhône coupe les derniers chaînons du Jura

méridional au défilé de Pierre-Châtel, voie naturelle de pénétration vers l'Est par un étroit canyon

entre la Balme et Yenne, jalonné de nombreuses grottes où de la céramique chasséenne a été ré-

coltée au début du siècle25; comme pour toutes les fouilles anciennes nous ne pouvons pas en sa-

voir davantage mais depuis peu une couche avec des tessons chasséens a été datée d'environ 4140

BC26. Juste en face, en rive droite du fleuve, un petit foyer daté de 4530 BC contenait aussi quel-

ques fragments de vases chasséens27.

Céramiques et silex existent en grotte près d'Aix-les-Bains et dans un habitat de plein air

sur les hauteurs de Chambéry28. Sur la terrasse de Francin, au-dessus de l'Isère, des fonds de ca-

bane avec céramiques et silex sont datés de 2910 BC et les pollens les situent dans la deuxième

partie de l'Atlantique: ici les derniers Chasséens perdurent dans un contexte favorable à leur éco-

nomie. Les analyses palynologiques ont montré par ailleurs une déforestation par brûlis et une

culture intense des céréales qui nous renseignent sur les modes culturaux en usage.

Courant helvétique et Civilisation de Cortaillod env. 4500 à 3200 av. J.C. (Fig. 7-B)

La Civilisation de Cortaillod imprègne l'avant-pays savoyard29 à partir du plateau helvéti-

que30 aussi bien sur les rives du lac Léman qu'en sites terrestres en Chablais31. Cette présence

Cortaillod au Sud du lac Léman est confirmée par des tombes en coffre "Glis-Chamblandes"32

qui sont à rattacher directement au groupe vaudois et valaisan; à Lugrin une date obtenue sur les

os (3850 BC) concorde avec celles de Suisse, entre 4500 BC et 3500 BC33.

25 Par A.Blanc à la Grande Gave, la Balme (Savoie) en rive gauche 26 Par F.Ballet à la Grande Gave 27 Grotte des Romains, Virignin (Ain) par R.Desbrosse 28 Grotte de la Biolle et oppidum de Saint-Saturnin à Saint-Alban-Leysse (Savoie) 29 On verra plus loin ce qui se passe dans les massifs centraux 30 Marquée par la céramique à profil sinueux et boutons sous les bords, écuelles carénées, flèches à base concave ou rectiligne, etc. 31 Corsier, Chens-sur-Léman, Sciez et Douvaine (Haute-Savoie) 32 A Chens, Douvaine, Etrembières, Lugrin et Thonon (Haute-Savoie). Les tombes de ce type descendent le long du Rhône jusqu'à

Saint-Sorlin-en-Bugey, Ain et il en existerait une près d'Aix-les-Bains à Grésy-sur-Aix. 33 On a pu penser que la perle en cuivre très pur d'Annecy pourrait se rattacher par sa composition à celles de Bürgaschi en Suisse

mais sa forme est atypique et les conditions de découverte excessivement douteuses, ce qui lui enlève toute signification

24

Plus au Sud le Cortaillod se manifeste en grotte34 près d'Aix-les-Bains (3790 BC) avec la

présence d'un "proto-Cortaillod" présentant quelques caractères chasséens et en plein air35 près

de Chambéry. Sur les bords du Rhône, en rive droite et en rive gauche, des grottes comme des

stations de plein air jalonnent un axe de diffusion vers l'Ouest, le long du fleuve36. Quelques

dates ont été récemment obtenues sur des pieux du lac d'Annecy (-3783) et du lac du Bourget37

(-3842); ici il y a un peu de matériel Cortaillod parmi lequel se distinguerait aussi une influence

du Néolithique moyen bourguignon. De toute manière l'implantation et les influences Cortaillod

ne dépassent pas vers le Sud la latitude de Grenoble où quelques céramiques à boutons en sont

les plus méridionales38.

En Savoie, la civilisation de Cortaillod efface-t-elle les rares implantations chasséennes

ou bien les deux types d'économie coexistent-ils? Il est difficile de trancher mais à la Balme-de-

Thuy un niveau Cortaillod (3980 BC) est sus-jacent à un niveau chasséen d'environ 4020 BC.

Pendant que les Cortaillod vivent en Savoie, les Chasséens se sont-ils maintenus là où ils s'étaient

implantés? on n'est pas en mesure de le discerner, les vestiges étant trop rares et mal datés.

Influences italiques avec la présence de Vases à bouche carrée (VBQ)

Quelques tessons de Vases à bouche carrée (VBQ) ont été reconnus par J.Vital à Sasse-

nage près de Grenoble, à Chatelus dans le Sud-Ouest du Vercors, à Montmaur en Diois, à Ballons

en Baronnies et en Bugey au Nord du Rhône. Ce faciès du début du Néolithique moyen occupe la

Lombardie et un peu plus tardivement en Piémont. Par où sont-ils arrivés à l'Ouest des Alpes?

Evidemment ces vases lombards sont présents dans plusieurs sites des vallées de la Doire Ri-

paire, de l'Orco, du Chisone, dans le bas Piémont et sur le haut Rhône à Sion; mais il n'y en a

nulle trace en Maurienne ni en Tarentaise pour servir de relais et nous verrons que ces deux ré-

gions des Alpes internes ne sont pas encore ouvertes vers l'Ouest. Actuellement il est plus sage

d'envisager une origine méridionale, de Ligurie, dans le sillage de l'Epicardial dont les VBQ sont

contemporains comme nous incitent à le penser deux dates de Chatelus (4510 et 4460 BC).

34 La Biolle (Savoie) 35 Saint-Saturnin à Saint-Alban-Leysse (Savoie) 36 Injoux, Montagnieu et Saint-Sernin-en-Bugey (ces deux derniers avec des tombes Glis-Chamblandes) et Virignin, Ain. A

Chaumont en Genevois (Haute-Savoie) et la Balme (Savoie) (Fig. 7-B). 37 A Saint-Jorioz (Haute-Savoie) et Saint-Pierre-de-Curtille (Savoie) 38 A Fontaine (Barne-Bigou; Fig. 7-B 11) et Sassenage, la Grande Rivoire (Isère)

25

LA FIN DU NÉOLITHIQUE env. 3750 à 2100 av. J.C. (FIG. 8 À 16)

Au Néolithique récent, le climat se refroidit légèrement au début du Sub-Boréal avec de

courtes périodes de petits assèchements comme celui mis en évidence à Charavines, sur le lac de

Paladru, entre -2700 et -2600. Là encore vont s'accoler et s'interpénétrer deux courants. Le cou-

rant méridional introduit le rite des tombes collectives en grottes sépulcrales et en hypogées arti-

ficiels39. Comme avec les Chasséens se sont les terroirs secs et les versants bien ensoleillés qui

sont choisis. Un autre courant d'origine helvétique occidentale et rhodanienne correspond à des

populations qui affectionnent plutôt les terres lourdes ou humides, les bords de lacs et de rivières

plus fréquentes dans le Nord de la région.

39 Avec un matériel très caractéristique: lithique (lames à retouches marginales, flèches foliacées, etc.), parure (perles et pendentifs

en os ou en roche verte, etc.), céramique à cordon, etc. (Fig. 10-A, 1 à 8)

26

Les analyses palynologiques indiquent des déforestations dans de nouvelles zones de peu-

plement qui se mettent en place au cours du IIIe millénaire, par exemple les régions de Chamo-

nix vers 2500 BC, de la Chartreuse40 vers 2230 BC. Là, les pollens de Saint-Thibaud-de-Couz

montrent une pratique agricole particulièrement intéressante: la déforestation de la vallée de

l'Hyère est totale mais non destinée à la culture, seulement à la création de pâturages. Ceux-ci

étaient exploités selon un mode intensif, ce qui ne permettait pas aux graminées d'arriver au stade

de maturité, continuellement broutées qu'ils étaient par le bétail. La pratique de la stabulation li-

bre était déjà en honneur!

La carte de répartition des haches polies (Fig. 13), toutes périodes confondues, donne une

bonne idée de l'occupation du territoire à la fin du Néolithique: celle-ci fut large à l'exception de

certaines zones de haute montagne ou celle au sol particulièrement ingrat (Bas-Dauphiné entre

autre).

Courant helvétique et la civilisation "pré-Saône-Rhône" et Saône-Rhône env. 3100 à

2350 av. J.C. (Fig. 8 et 9)

Dans la partie Nord de la région, à la période qui correspond à la Civilisation de Horgen

en Suisse les lacs Léman, d'Annecy et d'Aiguebelette possèdent des pieux datés -3190 à Lépin,

-3049 à Thonon et -3041 à Annecy-le-Vieux; mais ces sites n'ont pas encore fourni de matériel

typologiquement déterminable41. Il en est de même pour une sépulture collective sans mobilier

près de Chambéry (3290 BC), d'une tombe près de Grenoble de 3140 BC et d'un niveau non chas-

séen de 3370 BC42. Il n'est pas possible d'attribuer ces vestiges à un faciès culturel précis et ils

témoignent seulement de la persistance de la présence humaine à la fin du IVe millénaire. Il n'y a

pas hiatus dans le peuplement mais seulement dans nos connaissances et nos possibilités de diag-

nostic, car peu avant 3200/3000 BC, et bien que nous ne disposions d'aucun site dans le Grési-

vaudan, les pollens du lac Luitel à 1350m d'altitude montrent que l'emprise de l'homme se fait

brusquement plus grande puisqu'elle atteint les flancs du massif de Belledonne qui sont fortement

déboisés. Il ya là des problèmes à résoudre...

La Civilisation Saône-Rhône (ou Néolithique récent rhodanien), plus récente puisqu'elle

commence en Suisse vers -2800, étend son influence sur la Savoie et le Nord du Dauphiné jus-

40 Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie) (analyses palynologiques M.Girard) 41 Par exception l'influence de Horgen est reconnue dans un habitat en tourbière, malheureusement non daté, à Passins au sud-est

du massif de Crémieu. 42 St-Alban-Leysse (Savoie), Saint-Paul-de-Varces et Seyssinet (Isère), ici avec quelques céramiques de type "néolithique" sans

caractères particuliers

27

qu'à Grenoble, illustrée par de nombreux gisements au bord des lacs ou des cours d'eau (comme à

Thuellin prés du Rhône)43.

La dendrochronologie les situe entre -2670 et -2580 sur le lac de Paladru, entre -2548 et

-2440 sur le lac du Bourget et à -2435 sur le lac d'Annecy44. Sur le lac d'Aiguebelette le radiocar-

bone des pieux oscille entre 2700 et 2530 BC45. D'autres sites sont identifiés au Nord d'Annecy

avec une date d'environ 2790 BC, sur le lac d'Annecy, sur le lac du Bourget, en Nord-Dauphiné,

en grotte sur le Rhône et près de Grenoble46. Il faut attendre la fin des prospections actuelles47

pour savoir si des sites existent sur les rives du Léman.

Les sites de la civilisation Saône-Rhône s'intègrent bien dans un ensemble techno-culturel

qui s'étend sur le Jura et les Alpes du Nord; c'est très net à Charavines où les ressemblances avec

le "Groupe de Chalain" sont frappantes tant dans la céramique que le silex. Si des échanges avec

la Suisse occidentale existent on ne peut en mesurer l'importance, par contre les éléments

languedociens sont exceptionnels48.

Les villages de Charavines et la vie au Néolithique dans les Alpes (Fig. 9)

Des fouilles subaquatiques au Sud du lac de Paladru, dans les collines du Nord-Dauphiné,

à Charavines, ont exploité un gisement dont l'étude complète permet de le considérer actuelle-

ment comme le modèle des villages néolithiques alpins, dans le domaine de la civilisation Saône-

Rhône tout au moins. Bien qu'aucun autre site n'ait été retrouvé dans la région du lac de Paladru,

les pollens indiquent sans ambiguïté de la présence de paysans depuis 3500 BC environ. Une

baisse prolongée du niveau du lac a permis l'installation de maisons de bois sur la rive même, où

elles furent bien conservées par la montée ultérieure des eaux. Placé à 500m d'altitude, au coeur

de forêts denses, ce site a fourni de multiples témoins de la vie quotidienne en particulier ceux en

matières périssables, des données précises sur l'architecture des maisons, les modes culturaux,

l'alimentation végétale et carnée, etc.

43 Ils sont caractérisés par les céramiques globuleuses, tronconiques, cylindriques et en tonneau non décorées, par une abondance

de silex taillés sans soin et par la présence de silex du Grand Pressigny. Celui-ci est retrouvé sur les lacs Léman, de Paladru, du

Bourget, d'Aiguebelette et d'Annecy, à La Balme-les-Grottes en Nord Dauphiné, à Seyssinet et à Fontaine près de Grenoble. 44 A Charavines (Isère), Conjux (Savoie) et Talloires (Haute-Savoie) 45 A Novalaise, Saint-Alban et Lépin (Savoie) 46 A Aviernoz, Annecy et Veyrier (Haute-Savoie), Brison-Saint-Innocent (Savoie), Montalieu-Vercieu, La Balme-les-Grottes et

Seyssinet (Isère) 47 par le Centre national de recherches archéologiques subaquatiques (devenu le DRASSM) sous la direction d'A.Marguet 48 Vases à cordons horizontaux (probablement importés) et absence des parures spécifiques: perles à ailettes ou pendeloques

segmentées, etc.

28

Les villages successifs

Une communauté de 50 à 60 personnes venue des environs proches se fixera, en -2670,

sur la rive méridionale du lac couverte par une forêt où dominent les sapins accompagnés de frê-

nes, aulnes, hêtres, etc. Le village naît d'abord avec deux maisons, puis trois autres quatre ans

plus tard qui abriteront au maximum sept familles durant 15 à 18 ans; ensuite quatre familles

resteront encore quelques années avant d'abandonner volontairement le site peu après -2650. Un

village le remplacera au même endroit en -2613, soit moins de quarante ans plus tard, pour une

nouvelle et dernière occupation de 20/22 ans sans que la région proche soit désertée pour autant;

en effet les pollens montrent plusieurs déforestations ultérieures, accompagnées de la présence de

céréales.

L'occupation du territoire

Ce système d'habitat semi-permanent et cyclique est adapté à une agriculture de type hor-

ticole, pratiquée après brûlis des terres lourdes et argileuses, au moyen de courtes pioches en bois

de cerf par culture en sillon; les sols se trouvaient ainsi épuisés rapidement. Quand le finage envi-

ronnant n'avait plus un rendement suffisant pour alimenter le groupe, il fallait partir et recons-

truire le village quelques kilomètres plus loin, au milieu de terres vierges ou régénérées par la

végétation après un abandon antérieur. Donc, voyant se rapprocher l'échéance de trop faibles ré-

coltes certains membres de la communauté allaient édifier un nouveau village puis toutes les

familles déménageaient deux à quatre ans plus tard; l'organisation sociale est bien au point pour

l'exploitation optimum du territoire et la continuité dans la production agricole. La densité de

l'occupation était déjà telle que les communautés étaient obligées de revenir vivre dans leurs an-

ciens terroirs régénérés par la végétation. Les zones occupées successivement étaient-elles affec-

tées à un même groupe et à sa descendance dans une sorte de consensus accepté par tous les

groupes dans une vaste région: c'est possible car à Charavines ceux qui sont revenus faisaient

partie du groupe précédent49. En outre les rares villages connus ne comportent aucune trace de

défenses (fortification, rempart ou palissade robuste) qui attesteraient l'éventualité de conflits.

Les ressources

Possédant une haute technicité dans l'artisanat du bois (fabrication de cuillères, de pei-

gnes, d'épingles), de la vannerie (paniers), du textile (nattes, tapis, toiles et velours) les habitants

de Charavines profitaient de toutes les ressources de la forêt. La chasse (50 à 55 % de cerf dans

l'alimentation carnée) qui complète l'élevage du porc, du mouton et de la chèvre avec très peu de

49 Même artisanat du bois (épingles, peignes, cuillères, etc) en particulier

30

Fig. 9. Néolithique récent (Civilisation Saône-Rhône). Villages de Charavines. 2670 à 2580 av. J.C.

1: Plan du premier village en 2666 av. J.C.; 2: et 3: poignards en silex du Grand-Pressigny avec manches

en écorce de bouleau et enroulement de sapin sur plaquette de hêtre; 4: bouteille en pâte fine; 5 à 10, 17 et

18: différents types de récipients; 11 à 13: pointes de flèches; 15: racloir à encoches ayant servi de couteau

à moissonner; 16: racloir biface portant des traces de colle (bétuline). (échelles diverses). Dessins

A.Bocquet, R. Doulière et N. Papet.

bovins car les parcelles étaient ouvertes seulement pour la culture et non pour la production du

foin. La cueillette de fruits (pommes, noisettes, prunelles, mûres, etc.) s'ajoutait à la culture de

l'épeautre, de l'orge, du pavot; des pollens de seigle ont été reconnus mais aucun grain n'en a été

retrouvé. D'autres fibres végétales étaient aussi ramassées pour s'ajouter au lin dans les textiles.

Ces villages étaient incorporés dans un maillage de relations qui permettait les échanges

entre communautés, souvent à longue distance50. Leurs vases à goulot rétréci et épaulement,

toujours en pâte fine ont des termes de comparaison bien difficiles à préciser: "invention" locale

ou bien idée venue d'Italie septentrionale ou centrale avec les civilisations de Remedello ou de

Rinaldone? Des vases fabriqués à Charavines sont exportés à Chalain dans le Jura et à Sutz au

bord du lac de Bienne en Suisse.

Courant méridional au Néolithique récent env. 3000 à 1800 av. J.C. (Fig. 8 et 10-A)

En même temps que prospèrent les "Saône-Rhône" rattachés au Nord, un courant origi-

naire du Midi (Néolithique récent méridional), se met en place dans le territoire colonisé pendant

plus d'un millénaire par les Chasséens. Dans les vallées du Rhône, de ses affluents et de la Du-

rance la conquête est marquée par la progression du nombre des sites en grotte (habitats et

ossuaires collectifs) et en plein air51. En Diois et autour de la vallée du Buech de nombreuses

stations utilisent du silex gris local52 et des dizaines de haches polies parsèment la région.

J.L.Brochier a déterminé que plusieurs grottes d'altitude ont longtemps servi de bergerie dans le

haut Diois53, ce qui laisse supposer un usage pastoral de la montagne comme cela se pratique

encore. Les dates radiocarbone permettent de fixer le Néolithique récent entre 2880 BC et 2000

BC, dans la Drôme. A l'intérieur des Alpes les ossuaires, que nous verrons ultérieurement, sont

plus rares tout comme les gisements de surface ou en grotte54.

50 Avec l'ambre de la Baltique, le silex du Grand-Pressigny, les haches en roches vertes du Val d'Aoste ou du Piémont, une perle en cuivre et un

grand vase cylindrique à cordon du Languedoc, un vase à anses rostriformes de type "Artenac", une hache-marteau de Suisse occidentale

51 Avec un matériel très caractéristique: lithique (lames à retouches marginales, flèches foliacées, etc.), parure (perles et pendentifs en os ou en

roche verte, etc.), céramique à cordon, etc. (Fig. 10-A, 1 à 8)

52 A Romeyer, Plan-de-Baix, Saillans, Die, Vesc, Boulc, La Motte-Chalancon, Chatillon, etc. Drôme; Sigottier, Orpierre, Chabestan, Laragne,

Saint-Cyrice, Ribeyret, l'Epine, etc. (Hautes-Alpes)

53 A Montmaur-en-Diois, Treschenu, etc. (Drôme)

54 Près de Grenoble à Fontaine, Seyssinet, Saint-Egrève, Quaix, Meylan, la Buisse et Voreppe

31

Fig. 10. Néolithique récent et final env. 3200 à 2000 av. J.C.

A- Néolithique récent méridional. 1: lame et perles en os, Saint-Paul-de-Varces; 2: lame, Fon-

taine, Isère; 3: bouton en V, perles en os et cuivre, la Batie-Neuve, Hautes-Alpes; 4: flèches et perle de cui-

vre, Saint-Cyrice, Hautes-Alpes; 5: lame, la Buisse, Isère; 6: lame, Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme; 7: pa-

rure, Montmaur-en-Diois, Drôme; 8: bracelet de schiste, la Buisse, Isère; 9: dépot de haches, la Bégude-de-

Mazenc; 10: pointes de Sigottier, Montmaur-en-Diois, Drôme; 11: lame et pointe de Sigottier (Gr. du Vi-

32

vier), Sigottier, Hautes-Alpes, 12: lames, flèches et pointes de Sigottier (gr. du Grapelet), Sigottier, Hautes-

Alpes. (échelles diverses) D'après: 1, 2, 5 et 8 Bocquet 1969; 4 et 10: Héritier in Bocquet et Lagrand

1976; 11 et 12: Dreyfus 1958; 6: dessin Bocquet.

B- Ateliers de taille du Vercors. 1: nucléus en "livre de beurre" de type pressignien, P51, Vas-

sieux; 2: grattoir denticulé et nucléus prismatique, Macrolithique récent, aire 40 Vassieux; 3: chapeau de

gendarme et outil à face plane, Montmorencien, aire 22 Vassieux; 4: pic, Campignien, aire 77 Vassieux,

Drôme. (échelles diverses). Dessins M.Malenfant.

Les trouvailles de haches polies isolées (Fig. 13) indiquent une présence néolithique, sans

pouvoir apporter de précisions culturelles et chronologiques, dans la vallée du haut Drac et le

Trièves55 vers le Champsaur et le Gapençais; celles des vallées de la Romanche56 et de la Gui-

sane vers Briançon dans des zones d'alpages ne prouvent pas forcément une implantation perma-

nente. La Chartreuse possède quelques haches et aussi des zones de taille du silex57. Dans le

coeur du Vercors plusieurs stations de surface découvertes par le Dr Malenfant, difficiles à dater,

sont les restes de la fréquentation, au moins par des chasseurs, de l'intérieur du massif aux forêts

denses. Les très nombreux ateliers de taille installés sur les affleurements de silex sont plus si-

gnificatifs de l'occupation liée à une activité spécifique, pas forcément permanente mais qui

s'étala sur de très nombreux siècles. Bornes et Bauges resteraient des régions délaissées si on se

fie à l'absence actuelle de vestiges.

Imprégnation par les Campaniformes env. 2600 à 2000 av. J.C. (Fig. 11 et 12-A)

Dans certains sites néolithiques récents viennent s'ajouter des éléments campaniformes;

abondants dans le couloir rhodanien, ils pénètrent le Diois et le rebord Ouest du Vercors58. Le

Sillon alpin et l'avant-pays en sont bien pourvus: près de Grenoble, du lac du Bourget, du Rhône

et en Haute-Savoie59; des niveaux avec tessons campaniformes sont datés à Seyssinet de 2290

BC et à Saint-Paul-de-Varces une tombe collective avec un gobelet se place à 2160 BC. Le style

des campaniformes n'est pas homogène: pan-européen60, septentrional61 et méridional62, tradui-

sant des influences variées. Ces gobelets couvrent une longue période entre les plus anciens de

type pan-européen et ceux d'inspiration méridionale à décor gravé ou estampé d'âge plus récent.

55 A Prunières, Corps, Sainte-Luce, Mens, etc. (Isère)

56 A Venosc et Mont-de-Lans (Isère)

57 Au Col de Bovinant, Saint-Pierre-d'Entremont (Isère) 58 A Francillon (Drôme) et Choranche (Isère) 59 Autour de Grenoble à la Buisse, Fontaine et Sassenage; à Conjux, La Balme en Savoie; à Cranves et Saint-Cergues (dans des

dolmens), à la Balme-de-Thuy en Haute-Savoie 60 A La Buisse, Fontaine, Seyssinet, Verna (Isère) et la Balme de Thuy (Haute-Savoie) 61 A Saint-Paul-de-Varces, Seyssinet (Isère) et Cranves (Haute-Savoie) 62 A Francillon, Boulc, Saint-Nazaire-le-Désert et Montmaur (Drôme); Choranche et Seyssinet (Isère); Conjux (Savoie)

33

Contrairement à certaines théories le matériel campaniforme ne semble pas posséder un caractère

de prestige mais se mêle souvent, et en bonne quantité, au mobilier domestique des habitats63.

A Vernas, dans une allée couverte près du Rhône un poignard "occidental" (Fig. 12-A 6)

est en cuivre à mince languette; un autre au Lauzet en Ubaye, dans un dolmen où certains os da-

tés de 2510 BC sont peut-être antérieurs au dépôt de la pièce. Quelques haches plates en cuivre64

sont des trouvailles isolées non datables exactement, comme le poignard triangulaire court de la

Tronche près de Grenoble. Des perles et alênes de cuivre en Grésivaudan65, dans les Hautes-

63 A Seyssinet et Choranche (Isère) et Balme-de-Thuy (Haute-Savoie) 64 A Annecy-le-Vieux, Sévrier, Faverges en Haute-Savoie, Saint-Pierre-d'Albigny, La Balme en Savoie (Fig. 12-A 4 et 5),

Vercoiran en Diois, Ribiers dans les Hautes-Alpes. 65 A Sainte-Marie-du-Mont, Fontaine et Vif (Isère)

34

Alpes66 et une perle de plomb à la Buisse complètent l'inventaire du métal dans le piedmont et

les massifs sub-alpins dont l'âge s'étale sur le Chalcolithique et le Bronze ancien. A rattacher au

phénomène campaniforme seraient les grands vases à perforations multiples sous le bord, pré-

sents de chaque coté des Alpes67 que M.Besse attribue à une céramique d'accompagnement aux

campaniformes.

Dans les Alpes nous n'avons aucune preuve archéologique de l'exploitation des mines de

cuivre au Néolithique récent ou final et les métal des objets attribuables à cette période semblent

d'origine lointaine68, Rhin moyen, Languedoc ou Allemagne du Nord-Est.

66 A Etoile-Saint-Cyrice et la Batie-Neuve (Hautes-Alpes) 67 A Saint-Marcel-Bel-Accueil près de Bourgoin, Collonges (Haute-Savoie) et Villar Dora près de Suse en Piémont 68 La teneur en argent est forte (>0,65%) à Ribiers, Vercoiran, Faverges et Annecy-le-Vieux (2%) sur les six analysées (Sévrier

0,1% et Saint-Pierre-d'Albigny 0,08%); ce n'est pas fortuit et probablement en rapport avec l'origine du métal. Il ne semble pas que

les minerais alpins contiennent de l'argent et le métal pourrait venir dela région de l'Adlerberg ou des Causses qui ont généralement

des cuivres à bonne teneur en argent, ce qui est rare ailleurs sauf en Allemagne du Nord-Est.

35

Fig. 12. Néolithique final (Late Neolithic)

A- Campaniforme. 1: Fontaine; 2: Saint-Paul-de-Varces, Isère; 3: Conjux, Savoie; 7 et 8: Fran-

cillon, Drôme. Haches plates en cuivre: 4: Sévrier, Haute-Savoie; 5: Saint-Pierre-d'Albigny, Sa-

voie. Poignard: 6: Vernas, Isère. D'après: 1 à 3: Bocquet et Ballet 1987; 4 à 6: dessins Bocquet; 7

et 8: Vignard in Bocquet et Lagrand 1976.

B- Civilisation de Remedello. 4: plan de la tombe N° 1 de Fontaine-le-Puits, Savoie; 1: poignard;

2: hache plate; 3: "pendeloque"; 5: retouchoir en cuivre enfoncé dans un andouiller; 6: hallebarde en cuivre

d'une autre tombe de Fontaine-le-Puits. D'après: Combier in Bocquet et Lagrand 1976.

C- Civilisation Cordée. 7: Hache-marteau de Saint-André-en-Royans, Isère. D'après Bocquet

1969.

Quelques traces de la civilisation Cordée (Fig. 11 et 12-B)

Seules des haches-marteaux en roche verte illustrent la Civilisation Cordée, une quinzaine

étant éparpillée entre Suisse et Hautes-Alpes avec une densité particulière près du lac Léman au

Nord de la Haute-Savoie et dans les zones marécageuses du Nord-Dauphiné69. Aucune cé-

ramique du Cordé n'a été découverte ou conservée des anciennes trouvailles dans les Alpes du

Nord, à l'exception de la rive Sud du Léman où d'anciens ramassages ne sont pas très signifi-

catifs. La hache-marteau, outil symbolique et caractéristique de cette civilisation, semble d'après

les données actuelles, avoir été exportée sans être accompagnée d'autres influences.

Les rites funéraires du Néolithique

Dans une couche chasséenne un dolicocéphale de type méditerranéen70, à Fontaine, était

inhumé dans une fosse en position repliée sur le côté gauche; il y avait autour les restes épars de

six individus de petite taille. J'ai évoqué les tombes localisées sur la rive Sud du Léman caracté-

ristiques du type de Glis-Chamblandes: ce sont des coffres de dalles contenant plusieurs corps en

position latérale souvent repliée. Complétons par l'ossuaire collectif en grotte de la Balme-les-

Grottes qui comportait des tessons chasséens avec les deux vases attribués à l'influence du Néoli-

thique moyen bourguignon. A la Balme-de-Sillingy, près d'Annecy, des corps malheureusement

sans mobilier étaient allongés sur le dos en deux groupes sur le sol d'une grotte: ils sont datés de

3050 BC et 2220 BC. Toujours sans mobilier, un corps, avec la même disposition, dans une fis-

sure de rocher obturée volontairement par un bloc, date de 3100 BC à Saint-Paul-de-Varces au

Sud de Grenoble. Dans ces deux derniers cas on n'est pas étonné de l'absence de mobilier car ils

correspondent à une période où aucuns caractères culturels ne peut être discernés, après le Néoli-

thique moyen et avant les influences de la Civilisation Saône-Rhône.

69 A Chens-sur-Léman, Fillinges, Andilly, Annecy, Rumilly, Arenthon en Haute-Savoie; Passins, Charavines, la Balme-les-Grottes,

tourbières de la vallée de la Bourbre, Bourgoin (Isère) en Nord Dauphiné; Virignin, Ain sur le Rhône; Seyssinet près de Grenoble;

Saint-André-en-Royans (Isère) à l'Ouest du Vercors; Eourres (Hautes-Alpes) près du Buech. 70 avec des traces de trépanation guérie et des coups ayant vraisemblablement entrainés la mort; le mobilier était constitué d'une

défense de sanglier, d'un ciseau en os, d'un racloir et de trois nucléus de silex et de deux fragments de limonite

36

Aucune sépulture n'est attribuable avec certitude à la civilisation Saône-Rhône; je lui rat-

tache pourtant le groupe funéraire de Saint-Quentin-Fallavier en Nord-Dauphiné placé au coeur

d'une région aux terres lourdes et marécageuses plus conformes aux habitudes des "Saône-