APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE LA PESCA EN EL SIGLO XVIII

Transcript of APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE LA PESCA EN EL SIGLO XVIII

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE LA PESCA EN EL SIGLO XVIII

Héctor Lillo García

Trabajo para la obtención del DEA Dirigido por Cayetano Mas Galvañ

Diciembre 2012

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

1

INDICE AGRADECIMIENTOS 2 1. PRESENTACIÓN 4

2. APUNTES PARA UNA SOCIOLOGÍA DE LA PESCA 11

2.1. El pobre mar Mediterráneo 11

2.2. De los orígenes: de la pesca y la caza 18

2.3. El común en el mar 20

2.4. El control del recurso 21 2.5. De los gremios a las cofradías 26

3. LOS ARTES DE PESCA Y LA CULTURA MATERIAL 35

3.1. El nombre de las cosas 36

3.2. Los nombre de los artes 39

3.3. Las nasas y sus artes como ejemplo 42

3.3.1. La Andana de nasas 48

3.3.2. La Andaneta 51

3.3.3. El Andanón 52

4. LAS ALMADRABAS 59 4.1. Estado de la cuestión 60

4.2. El origen, la antigüedad y el nombre 64

4.3. La denominación y su etimología 79

4.4. Los tipos y su evolución 80

4.5. La almadraba capitalista 88

5. LA PESCA DEL BOU EN EL SIGLO XVIII 94

5.1. Los orígenes de la pesca de arrastre 95

5.2. Los conflictos por un arte nuevo 100

5.3. Los gremios y el Bou 101

6. CONCLUSIONES 109 7. BIBLIOGRAFÍA 112

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

2

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar tengo que agradecer a Cayetano Mas el interés que se ha tomado por

este trabajo y por los consejos para mejorarlo, tuvo más confianza en mí que yo mismo. A

Victoria Amorós por su ayuda en los artes finales, que se ha traducido en una presentación del

trabajo que poco tiene que ver con la inicialmente planteada por mí, y a Miguel Gutiérrez por

los materiales que me proporcionó. También tengo que agradecer a Antonio Ruso y a su mujer

Maruja Chacopino que me hicieran ver la pesca y aún el mismo mar de la forma en que hoy la

veo A Berta y Germán por ser un constante estimulo. A Sonia por su paciencia, que es más

grande que la mía. Y a los tres por consolarme de la vida.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

4

1. PRESENTACIÓN

La redacción de este trabajo sobre la caracterización histórica de algunos de los artesP0F

1P de pesca

es consecuencia de un cúmulo de circunstancias entre las cuales un proceso formativo poco reglado no

es una cuestión menor, como tampoco lo es la diversidad, (o dispersión podría ser un adjetivo más

preciso) de preocupaciones e intereses, así como las actividades laborales desempeñadasP1F

2P En

consecuencia, y partiendo de estas premisas a modo de justificación, no debe extrañar su

planteamiento escasamente ortodoxo, en el que se ha pretendido el máximo rigor a mi alcance.

Pretensión ésta que no me impide, en modo alguno, reconocer que el resultado final está muy por

debajo de las expectativas de partida: determinar los orígenes y evolución de los distintos tipos de

Almadrabas y de la pesca de Parejas o del Bou. Tal vez hubiera sido más conveniente la elección de un

tema de menor complejidad, pero en un principio no lo percibí así, y solo fui consciente de este

hándicap una vez comenzado el trabajo, por tanto también esta cuestión es de mi entera

responsabilidad.

No fue necesario avanzar mucho para ser consciente de varias cuestiones que al principio de

forma leve y más tarde con intensidad, fueron socavando mi ánimo. La recurrente reflexión, que a modo

de queja, formulan todos los autores que han tratado la materia sobre el escaso interés dedicado a la

pesca, no presagiaba nada bueno; Romeu de Armas lo hace en 1975 a propósito de “los escasos rastros

históricos que ha dejado la pesca”, achacándolo a la “indiferencia con que era vista por los cronistas de

cada momento” así como a “la perdida simultánea de la documentación de remotos tiempos” (Romeu

de Armas. 1975, 295-319). Por su parte Oliver Narbona encuentra dos dificultades en su conocido

estudio sobre las almadrabas: la primera es “la ausencia de documentación, por inexistencia, difícil

localización o falta de tratamiento adecuado, en largos periodos de nuestra historia” y la segunda “tener

que abarcar toda la historia” (Oliver Narbona, 1982, 48) dado el carácter milenario de la pesquería, pues

1 Por norma ortográfica la palabra arte utiliza en español el artículo el en singular pese a ser femenina (E. Alarcos, Gramática de la lengua Española, 1996, 67). En rigor, al utilizar la expresión en plural “artes de pesca” deberíamos utilizar el articulo las. No obstante, hemos preferido el uso arcaico “los artes de pesca” por ser éste el utilizado tradicionalmente en el medio pesquero, como lo atestigua el título de la obra de referencia de Antonio Sáñez Reguart, Diccionario histórico de los artes de la pesca Nacional publicado en Madrid en 1779 (Sáñez, 1988). 2 En la base de este trabajo se encuentran los realizados para la creación del Ecomuseo de La Isla de Tabarca y en especial su proyecto museográfico inicial. En este planteamiento museográfico seguí, en parte, los criterios y planteamientos de H. Rivière en el sentido de interpretar el espacio, hacer reconocibles las interacciones del hombre con su medio. Y para hacer esto posible los de González Bernáldez a propósito del estudio del paisaje; esto es, partiendo del fenopaisaje (el paisaje visto; el espacio), intentar descifrar el criptopaisaje (el paisaje oculto; las interacciones). En el caso del de Tabarca se pretendía, además, utilizar la Isla como paradigma de estas interacciones que con carácter general hemos establecido con el medio marino. No pudo ser y el museo devino en anécdota.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

5

“Descripciones de almadrabas se ha realizado desde épocas remotas” (Oliver Narbona, 1982, 24). Por su

parte, Fernández Díaz y Martínez Shaw refiriéndose a un periodo en el que la documentación ya no es

tan escasa, afirman que “la pesca es, sin duda, un sector olvidado por la investigación sobre la historia

económica de la España moderna” (1984, 183). Parece claro el escaso recorrido del tema, pues de lo

contrario no se habría “olvidado”. Tantos años de lamentos y con orígenes tan distintos solo podía ser

indicativo del poco partido que se le podía sacar al tema. Ante esto solo quedaba el consuelo de pensar,

sin duda pecando de hybris, que no solo no tiene poco recorrido, sino que por el contrario era un campo

abierto, lleno de información, que a modo de bien nullius solo requería ser apropiada. Pero también

pudiera ser ésta una ilusión consecuencia del deseo, o de una percepción distorsionada por la distancia,

pues el lamento antes mencionado casi siempre, como hemos visto, va acompañado por otro relativo a

la escasa documentación disponible.

Por otro lado, la insistencia en el tratamiento de las mismas pesquerías; del bacalao, las

ballenas, las almadrabas y la pesca de arrastre, y desde los mismos enfoques el económico y el social,

reforzaban la idea de un conocimiento ya completado, lo que desde luego no era un acicateP2F

3P. Los

estudios sobre las pesquerías del bacalao (Gadus morhua)se centran en aspectos como la organización

de las pesquerías españolas en Terranova, la pérdida de estas pesquerías en favor de Gran Bretaña, la

dependencia económica de este producto y la búsqueda de pesqueras sustitutivas. Los relativos a la

caza de la ballena partiendo de la desaparición del Cantábrico de la ballena franca glacial (Eubalaena

glacialis) repiten de alguna manera el mismo esquema: la organización de la pesquería, los conflictos

por el recurso y la búsqueda de alternativa. Los trabajos sobre almadrabas son probablemente los más

abundantes. Los relativos a la antigüedad clásica gozan de una larga tradición y todos,

independientemente del periodo cronológico del que traten, se ocupan con mayor o menor detalle del

arte con el que se practica la pesca, estando sólidamente establecidos los tres tipos de artes utilizados:

de vista o tiro, de buche y de monteleva, quedando solo en discusión el momento de aparición del tipo

de bucheP3F

4P. La pesca de arrastre, o de Parejas, o del Bou, es de entre la cuatro posiblemente más

conocida. Su aparición en el siglo XVIII, los conflictos que esto generò y su consideración de técnica

pesquera plenamente capitalista, están ampliamente documentados y en consecuencia tratados.

El cuadro de las dificultades no puede estar completo sin mencionar la relativa a la

identificación de los instrumentos con que se practican las diferentes pesquerías. En los trabajos

consultados, un mismo arte de pesca transita por diferentes periodos de la historia sin dificultad ni

contradicción aparente, mostrando al mismo tiempo una capacidad polisémica no suficientemente 3 Para la pesca del bacalao véase Menard (2006), García Fajardo y Fernández Pérez, (1993); para la caza de la ballena Azcarate, Hernández y Núñez (1992), Valdéz Hansen (2010); para las almadrabas Oliver Narbona (1982) y para la pesca de arrastre López Linaje y Arbex, (1991). 4 Esta pesquería y la del Bou se trata con más extensamente en el capítulo IV de este trabajo.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

6

explicada. Sin duda una larga pervivencia ha conferido a los artes de pesca la condición de conocimiento

sólidamente asentado, por reiterada y extensamente citados. Y en consecuencia su identificación no

debía suponer ningún problema; muy al contrario, parecía una ventaja. Pero ésta no fue tal.

Por un lado, la cuestión de la polisemia náutico-pesquera nos mostró la necesidad de un

especial cuidado en la utilización de los términos, para no confundirnos y -lo que es más importante- no

confundir al lector, pues un mismo nombre puede tener significados distintos en épocas distantes pero

también en distintos lugares en el mismo momento. Por otro lado, partiendo solo del conocimiento

adquirido de la dimensión material de los artes de pesca difícilmente se podía llegar a conocer la

participación de estos elementos de la cultura material, en los modos reales con que una sociedad

determinada actúa para reproducirse a sí misma. La caracterización de una almadraba del siglo I no

parece guardar diferencias con otra del XVIII, y esto sorprendentemente no parece haber supuesto

ningún problema historiográfico; su aparente uniformidad y su fácil identificación en diferentes épocas

parece desposeerla de cualquier poder explicativo. Parece que esa larga pervivencia de la tecnología

pesquera la hace invisible a efectos historiográficos, más allá de la anecdótica curiosidad que supone esa

misma pervivencia.

Era necesario recurrir a tipologías-catalogo que contemplaran además de otras variables, la

cronológica. Pero no las encontré. Encontré, o creí encontrar, un aspecto potencialmente interesante:

que el estudio y caracterización de los artes de pesca partiendo de su doble dimensión material y

procedimental, no agota su potencial explicativo. Es necesario incluir la dimensión institucional de la

practica para su comprensión, esto es, el estudio de la tecnología, los aspectos materiales de los

instrumentos y de las técnicas para su utilización que tienen como finalidad la extracción pesquera,

puede llevarnos a conclusiones históricamente incorrectas, como es el caso de la supuesta tradición

milenaria de las almadrabas. Se hacía necesario incluir aspectos como el modo institucional de

apropiación del recurso, la forma en que un arte se adapta o no, a un determinado modo de producción

como formas de ampliar su potencial explicativo.

El punto de partida de este trabajo, necesariamente diacrónico, tenía que ser el siglo XVIII, aun

siendo cierta la afirmación de López Linaje y Arbex de que “las indagaciones sobre las actividades

pesqueras en España realizadas en pasadas épocas, suelen tropezar siempre con un desesperante

pobreza de datos en cuanto nos alejamos más allá de la segunda mitad del siglo XIX” (1991, 11). En este

siglo se produce un cambio cualitativo y cuantitativo en relación a la información de carácter

documental sobre la pesca, que nos permite de alguna manera caracterizar la actividad pesquera en ese

momento. Esto es posible, en primer lugar, por la promulgación en 1751 de las Ordenanzas de Marina

por las que se implanta la Matrícula de Mar, por la cual se obligaba a la inscripción en dicha matrícula a

todo individuo que ejerciera una actividad relacionada con la náutica y la extracción pesquera, ya fuera

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

7

directamente, o indirectamente como es el caso de los productores de bastimentos y otros suministros

navales. Los objetivos de esta Matrícula, como acertadamente han señalado todos sus estudiosos,

(Jovet, 1980; Delgado, 1983; López Losa, 1997; Mateo, 2004), era asegurar las dotaciones de marinería y

de suministros a la Armada. La necesidad controlar y aumentar las matriculaciones generó un volumen

de documentación en relación con la náutica y la pesca desconocido hasta el momento.

En segundo lugar, la publicación entre los años 1791 y 1795 de la obra de Antonio Sáñez

ReguartP4F

5P, Diccionario Histórico de los artes de la Pesca Nacional P5F

6P. Esta obra sigue, y en parte reproduce

el esquema y los planteamientos fisiocráticos del tratado de Duhamel du Monceau, que con el largo

título de “Traité general des pêches et historie des poissons qu´elles fournissent, tant pour la subsístanse

des homes, que pour plusieurs autres usages qui ont rapport aux arts et au commerce” se publica unos

años antes en Francia (1769-1782)P6F

7P. Y aunque aquel no es tan ambicioso como este, al circunscribirse al

Estado Español, se puede decir que lo aventaja en claridad dada su estructura de diccionario que le

otorga el carácter de “verdadero libro de texto” (Arbex, 1988, 24).

Es interesante la vinculación entre estos dos hechos: la Matrícula de Mar y el Diccionario, en la

figura de Antonio Sáñez Reguart, pues el diccionario es consecuencia directa de su trabajo como

inspector de dicha Matrícula, lo que le permitió recorrer toda la costa peninsular y recoger información

de primera mano para su confección. A su vez la intención última de esta obra es el fomento de la pesca

y en consecuencia el aumento de las matriculaciones. En esto también hay coincidencia con Duhamel du

Monceau, que también tuvo las mismas intenciones y desempeñó labores similares en el reino de

Francia.

Si la promulgación el 1º de enero de 1751 de las Reales Ordenanzas de Marina por las que se

crea la Matrícula de Mar, generó buena parte de la base documental sobre la que se asienta la

información disponible para el periodo, el Diccionario de Sáñez Reguart supone la relación de los artes y

aparejos de pesca conocidos en ese momento, tanto los usados como los que están en desuso, y tanto

la una como el otro están muy lejos de ser fuentes agotadas. Pero aun siendo estas las más citadas no

son las únicas; junto a ellas hay que mencionar la obra que fray Martín Sarmiento escribe para la casa de

Medina Sidonia a propósito De los atunes y sus transmigraciones y conjeturas sobre la decadencia de las

almadrabas, y sobre los medios de restituirlas; las de Cornide de Saavedra Memoria sobre la pesca de la

sardina en la costa de Galicia de 1774 e Historia natural de los peces y otras especies marinas de Galicia

de 1788; el Reglamento de pesca y navegación de la matricula de Mataró de 1769; el Reglamento de

5 Una sucinta biografía de Antonio Sáñez Reguart puede verse en García Fajardo y Fernández Pérez, 1993. 6 Antonio Sáñez Reguart, (1791-1795): Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional (edición facsímil, M.A.P.A., 1988, Madrid). 7 Arbex cuantifica que el 20 por ciento del diccionario es una traducción del francés (Arbex, 1988, 24).

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

8

navegación, pesca, carga, y descarga y gobierno político y económico de 1773 de Manuel de Zaldive,

entre los más citados.

Por último, completando el marco documental, se publica en 1923 el Diccionario de artes de

pesca de España y sus posesiones de Benigno Rodríguez Santamaría,P7F

8P que siendo de alguna forma una

actualización del de Sáñez permite una visión diacrónica de artes y técnicas, posibilitando de esta

manera una mejor aproximación, tanto desde la etnología como desde los cambios de los instrumentos

institucionales de apropiación del recurso.

Por otro lado la historia ecológica o ecología histórica de la pesca puede estar poco tratada, pero

hoy está lejos de ser una cuestión menor, como denunciaba Rodríguez Santamaría en 1923. Muy al

contrario, es motivo de un vivo debate en relación con el agotamiento de los recursos, siendo de hecho

un tema recurrente y hasta cierto punto paradigmático de este debate, en el que los artes de pesca y las

formas institucionales de gestión constituyen la cuestión nuclear, y en este contexto son cada vez más

frecuentes los trabajos historiográficos sobre la pesca: este trabajo no es ajeno a esa tendencia. Sin

embargo la incorporación a la historiografía de la interpretación del entorno ambiental en épocas

pasadas es sin duda sugerente y actual, pero en ningún caso una novedad. Entre otras razones porque la

preocupación por los recursos no es nueva, y así nos lo advierten nuestros mayores (Fontana 1992, 65).

Lo que hoy denominamos impacto negativo sobre el medio siempre ha sido percibido por el hombre, ya

fueran los indios Siux, estableciendo reglas para la caza (Grande del Brío 1982, 71) o los fisiócratas

franceses denunciando las roturaciones abusivas (Fontana 1992, 67), que por cierto distinguían

perfectamente lo que hoy la ecología define como stocks y flujos; ellos los denominaban bienes fondo y

riquezas renacientes (Naredo 1987, 510). Lo que sí se pretende como novedad son los intentos de

incorporar al hacer del historiador paradigmas de otros ámbitos del conocimiento, como es el caso de la

ecología. Esta pretensión no es en modo alguno objetable cuando se plantea desde la transversalidad.

Cuestión diferente puede ser postular la interpretaciones globales tan solo con “lugares comunes”

olvidando lo “complejos que son los sistemas naturales sobre los que operamos -y opinamos- con tan

alegre inconsciencia” (Fontana 1992, 66). Tratar el entorno ambiental “como un agente histórico mas”

(McEvoy, 1993, 189), puede llevarnos a olvidar que las interacciones ecológicas no tienen carácter

volitivo, lo que sin duda marca una diferencia sustancial con las de carácter social y económico, que sí lo

tienen.

Así pues, constatar que los diferentes grupos sociales, siempre se han preocupado del impacto

que su actividad tiene sobre los recursos que los sustentan, es algo conocido como también son

conocidos los conflictos sociales que puede generar su apropiación. La historia se ha ocupado

8 Benigno Rodríguez Santamaría (1923) el Diccionario de artes de pesca de España y sus posesiones (edición facsímil, Xunta de Galicia, 2000).

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

9

tradicionalmente de estas cuestiones. La única cuestión novedosa puede ser la evidencia incuestionable

de que ya no es una cuestión local sino general (hoy se suele decir global). Esto ha suscitado un

renovado interés por conocer el modo en que históricamente se han gestionado este tipo de recursos.

El modo en que se obtienen y la forma en que se asignan, buscando en estas relaciones institucionales

del pasado modelos para la gestión de problemas actuales; este es el caso de una parte de la economía,

la que se ocupa de la gestión de los recursos naturales (Ostrom 2011).

Con esto no estamos cuestionando ningún enfoque historiográfico, ni ninguna disciplina

científica, más bien todo lo contrario. Los problemas más complejos requieren respuestas igualmente

complejas. Solo planteamos la conveniencia de evitar caer en confusos presentismos en los que

conocimientos, conflictos y reivindicaciones actuales se proyectan al pasado pretendiendo un poder

explicativo del que frecuentemente carecen.

Ahora bien, en estos procesos de apropiación y gestión de recursos se mantienen algunas

constantes: la primera, junto a los instrumentos materiales utilizados en la pesca, encontramos siempre

los de carácter institucional, las normas que la regulan. La segunda, una vez trascendido el estadio

comunitarista (Grande del Brío 1982, 92), los perjuicios, y los beneficios derivados de los diferentes

modos de apropiación y gestión no se reparten por igual entre los diferentes miembros o grupo que

intervienen y los artes forman parte de esa diferenciación; los condicionantes históricos de carácter

social y económico confieren a los artes características singulares, propias de cada momento. Y de eso

se trata, de reconocer como esos instrumentos materiales y normativos se han utilizado en los

diferentes momentos de la historia.

Dicho todo esto, y reconociendo la naturaleza muy difusa que tiene el material que manejo, así

como del muy escaso trabajo archivístico realizadoP8F

9P, pretendo con este trabajo una primera

aproximación a dos instrumentos de pesca que permiten una extracción intensiva del recurso: la

Almadraba y la Pesca de Parejas o del Bou. Para ello se contempla su evolución, el modo en que se

obtiene la pesca, su relación o lógica ecológica con el entorno, así como su relación o lógica

institucional con la comunidad que los utiliza, y por fin los cambios que los introducen y los que ellos

producen.

9 Únicamente el Archivo Municipal de Alicante (AMA) que reconozco absolutamente necesario para trabajos futuros.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

11

2. APUNTES PARA UNA SOCIOLOGÍA DE LA PESCA

“Unos prefirieron el mayor lucro con grandes capitales,

luchando con las olas de un mar embravecido, y otros

limitaron su existencia á las pesqueras tranquilas del

pacífico lago de la Albufera”

Observaciones… (1866,6)

A pesar del título soy consciente de que este escrito no constituye, ni mucho menos, una

exégesis de la actividad pesquera; tampoco se pretende un análisis crítico sobre estas prácticas y su

incidencia en el creciente agotamiento de estos recursos. Solo es una reflexión muy general sobre una

actividad económica basada en un recurso renovable y agotable; sobre la necesidad de explicar algunos

procesos relativos a la actividad pesquera, como el caso de la relación de los artes empleados con las

instituciones que los gestionan, su evolución histórica y la dificultad de documentarla.

Al tratar la pesca en el Mediterráneo llaman la atención algunas ideas que transitan por toda la

literatura consultada. En concreto la poca fertilidad pesquera de este mar (Braudel, 1987,180; Narbona,

1982, 45) y la pobreza y escasa relevancia social de sus pescadores (Giménez, 1981,193; Arbex, 1988,

12; Viruela, 1993, 155). Unos pescadores que en ocasiones practican con unos “artes de escasa eficacia”

(López y Arbex, 1988, 17) y en otras lo hacen con otros de “excesiva eficacia” (García Fajardo y

Fernández Pérez, 1993, 11). Unos artes que además en algunos casos tienen una larguísima pervivencia,

incluso milenaria (Narbona, 1982; Frías y Moya, 2005).

Pudiera ser así, incluso que lo primero fuera la causa de lo segundo, que la pobreza del mar

fuera la causa de la pobreza de los pescadores. Y dando por buena esta explicación podríamos

ahorrarnos muchas molestias. Pero también pudiera no serlo, pues en el Mediterráneo los pescadores

siguen pescando y no poco si tenemos en cuenta la considerable degradación que ha sufrido este mar. Y

lo han hecho, aunque de formas diferentes, en formaciones sociales muy distintas.

2.1. EL POBRE MAR MEDITERRÁNEO

Buena parte de los autores que se han ocupado de la historia de la pesca en el mar

Mediterráneo coinciden en definirlo como un mar pobre. Este es el caso F. Braudel cuando dice que “el

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

12

agua del Mediterráneo, geológicamente demasiado antigua, está biológicamente agotada” P0F

10P en

consecuencia “la pesca da un rendimiento mediocre, salvo en raros lugares, como la laguna de

Comacchio, las costas de Túnez o las de Andalucía (donde se pesca el atún)” (1987, 181). Y aunque

sabemos que no es por su “antigüedad geológica” esta apreciación sobre la escasa productividad

pesqueraP1F

11P, coincide con el conocimiento que hoy tenemos a través de los trabajos de biólogos y

ecólogos que se han ocupado de estudiarlo, como es el caso de Joandomenèc Ros.P2F

12

Ahora bien, en primer lugar los cambios ecológicos acontecidos en el Mediterráneo en los

últimos doscientos años no pueden ser obviados en un análisis histórico, y en segundo cuando desde

ese mismo análisis histórico se habla de pobreza en el Mediterráneo se hace desde la comparación de la

importancia económica de sus pesquerías con las desarrolladas en otros lugares que, como es lógico,

tienen lugar en espacios oceánicos más productivos en términos de biomasa. Este es el caso de las

denominadas zonas de surgencia de aguas, que están determinadas por la acción combinada de las

corrientes superficiales, originadas por la acción del viento, y la circulación termohalina (Margalef 1980,

185). Estas surgencias o afloramientos no son otra cosa que el desplazamiento en su vertical de aguas

marinas profundas, siendo este mecanismo un importante agente fertilizador que está en el origen de

las más importantes pesquerías, como son las localizadas en las costas de California, Perú, Sahara o

Sudáfrica, mostrándonos la muy desigual distribución de la riqueza del mar. Es en estos ecosistemas de

alta productividad donde la pesca industrial alcanza su máxima expresión, “pero estos importantes

afloramientos oceánicos no son los únicos, es frecuente que los vientos que soplan junto a una costa

determinen un afloramiento local menos importante. El viento aparta el agua de la costa, de forma que

dicha agua ha de ser reemplazada por agua que asciende o que viene de alta mar a cierta profundidad,

siendo los vientos más efectivos no los que soplan perpendicularmente a la costa desde tierra, sino los

que soplan paralela u oblicuamente” (Margalef, 1980, 191).

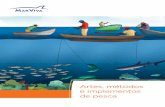

Son estos afloramientos, de menor importancia cuantitativa y cualitativa, los que nos interesan

en el contexto mediterráneo, pues están vinculados a las prácticas pesqueras que se ejecutan más

próximas a la costa, (Fig. 1) y que en el siglo XVIII son todas, pero en especial a las denominadas

10 Braudel hace esta afirmación citando la obra E. Le Danois “Látlantique, histoire et víe dún océan” de 1938. Por otra parte Oliver Narbona en “Almadrabas de la costa Alicantina” de 1982, recurre a la autoridad de Braudel. 11 Aunque hay que hacer notar que no es un acuerdo unánime, Moya Cobos califica al Mediterráneo de “fuente de riqueza incalculable que la sociedad fenicia supo aprovechar y explotar en su beneficio, lo cual provocaría el desarrollo de una tecnología pesquera que posteriormente desembocó en la floreciente industria de salazón de pescado” en “La tradición pesquera entre Fenicios y Cartagineses” (2012, 2) 12 www.tinet.cat/mediterranea/html/castella/ecologia/ecolprof.htm.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

13

Fig. 1 La pesca de la sardina. Alfredo bulto, 1942.

artes barrederas desde tierra (Sáñez, 1988, 391). Es este mismo autor quien, al caracterizar el

Mediterráneo, da algunas claves sobre la desigual distribución de su riqueza: “por muchos aspectos, se

asemeja a un océano mundial en miniatura, y en él tiene mucha importancia la formación de agua fría,

cosa que acontece en invierno en las costas de la Rivera y al norte del mar Balear. Los años muy fríos

son también más fértiles en las costas españolas, en parte porque el deslizamiento profundo de agua

fría hace remontar unas aguas relativamente nutritivas hasta el nivel donde quedan al alcance de los

vientos productores de los afloramientos costeros” (Margalef, 1980, 191).

Otro elemento a tener en cuenta en la localización de algunas pesquerías son los aportes

continentales de nutrientes (Terradas, 1991, 83-84). Las desembocaduras de los ríos, especialmente en

deltas, albuferas y marjales costeros, constituyen ecosistemas “explotadores” (1991, 89) de otros

situados en el cauce alto de esos ríos y que le aportan tanto caudal como nutrientesP3F

13P. En consecuencia

estos ecosistemas situados en la interface tierra-mar tienen una muy alta productividad, ya que con los

13 Es el caso de la laguna de Comacchio, citada por Braudel, que está situada en la desembocadura del río Po.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

14

flujos y reflujos marinos dispersan fertilizantes en este medioP4F

14P. En este mismo sentido los estrechos

marinos, especialmente aquellos que comunican masas de agua de distintas características, son

localizaciones con abundancia de nutrientes como consecuencia de las corrientes generadas por el

intercambio de masas oceánicas de distinta densidad y temperatura. Los estrechos de Gibraltar y del

Bósforo tienen estas características y en consecuencia históricamente han sido lugares de concentración

de pesquerías, no solo por esa disponibilidad de nutrientes sino también por el obligado paso de

especies nectónicas;P5F

15P es el efecto embudo que propicia la concentración de presas y predadores,

(Maganto, 1992, 241, citando a Morales y Roselló, 1978, 449)

Así pues, la idea que recurrentemente trasmite la historiografía sobre el Mediterráneo a

propósito de su pobreza debería ser matizada. En primer lugar, la idea de un mar pobre en relación con

la práctica histórica de la pesca, solo con algunas excepciones, no encuentra fácil encaje, si ponemos en

relación la capacidad de demanda de las poblaciones costeras con la capacidad extractiva de esas

mismas poblaciones; pudiera ser incluso que la segunda supere a la primera. La desigual distribución de

los afloramientos que viene determinada por relaciones multivariables entre las que cabe destacar la

orografía costera y el régimen de vientos, la batimetría costera y la composición de los fondos así como

los aportes continentales de nutrientes, debería hacernos pensar más en reglas que en excepciones. Lo

que puede ayudar a explicar no solo asentamientos costeros y estrategias de ocupación de la costa, sino

también la adecuación ecológica y la pertinencia práctica y normativa de los artes empleados.

En segundo lugar, el determinar la pobreza de este mar por la comparación con otras zonas,

como es el caso de las costas atlánticas peninsulares y ya no digamos con las de Terranova, puede

entrañar el riesgo de hacer invisibles las prácticas pesqueras generadoras de menor, o de ningún, rastro

documental: la que podemos definir como pesca de subsistencia, esa que puede permitir durante el

resto del año el sustento de los pescadores de las renombradas almadrabas del duque de Medina

Sidonia. Similares consecuencias para el conocimiento de la pesca puede tener centrar las

investigaciones en localizaciones singulares como pueden ser las zonas lagunares y los estrechos.

14 Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta en el estudio de la actividad pesquera en el golfo del río Segura. 15 Necton: conjunto de organismos acuáticos que, como los peces, son capaces de desplazarse, a diferencia de los planctónicos.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

15

Fig. 2 Almadraba del istmo de Cádiz. Georgius Houfnaglius en Civitas Orbis Terrarum, de Braun-Hogember 1572.

En tercer lugar, y en relación con los dos puntos anteriores es conveniente, al hablar de pesca,

incluir en la discusión sus instrumentos de apropiación; tanto los artes utilizados y la forma en que lo

hacen, como las instituciones que lo gestionan. No dejan el mismo rastro la gestión señorial de las

almadrabas de vista y tiro (Fig. 2) del duque de Medina Sidonia, que el Art Gros del Port de la Selva, que

fue de gestión comunal. La forma en que se organiza la extracción del recurso y el carácter de

acumulación de renta del primer caso, no es percibido por los historiadores ni por los contemporáneosP6F

16P

de la misma forma que la pesca de subsistencia del segundo caso, lo que le confiere invisibilidad

historiográfica.

Por último, en cuarto lugar, porque la objetividad científica actual sobre la biota mediterránea

no es argumento suficiente para explicar la del pasado; las condiciones del Mediterráneo actual son

sustancialmente diferentes a las de otras épocas como consecuencia tanto de procesos antrópicos como

naturales. Y esos procesos, no hay que olvidarlo, son también históricos y como tales hay que tratarlos,

a pesar de las evidentes dificultades que entraña su necesaria interdisciplinariedad.

16 Como veremos en el capítulo de los artes lo normal es que se denomine de forma diferente.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

16

Pero aun careciendo de este tipo de estudios para los diferentes momentos del pasado, y

echando mano de una transversalidad menos ambiciosa, no es aventurado reconocer algunos de esos

cambios. Sobre los de carácter natural hay que mencionar los cambios climáticos y su incidencia en de la

temperatura del agua (Fagan, 2008), que este autor relaciona con las fluctuaciones en las pesquerías del

bacalao en siglo XVII, y Aldo Solari (2008) con la disminución de capturas en las almadrabas de Medina

Sidonia para el mismo siglo. Por otro lado, también tenemos algunos indicios de los impactos

antrópicos; sabemos que en 1728 el obispo de Marsella manda celebra en una procesión rogatoria por

la “stérilite de la mer”, y que en 1769 se presenta en la Academia de Marsella un estudio de R.P. Menc

titulado Quelles sont les causes de la diminution de la pêche, atribuyendo esta disminución a varios

factores. La modificación de las corrientes costeras sería uno, las modificaciones en el curso del Rodano,

y en especial en su delta, sería otro, y la degradación de la rada de Marsella sería el tercero; este último

como consecuencia, según el informe, de la colmatación por escombros y áridos procedentes de obras

públicas y transformaciones urbanísticas, así como por la polución marina causada por las fabricas de

jabónP7F

17P (Buti. 2010, 104-122). Se trata precisamente en una de esas zonas mencionadas por Margalef

como de alta productividad en el Mediterráneo, y que Jacques Cousteau consideraba en 1960 la zona

más contaminada de este mar.

Como podemos ver la preocupación por el agotamiento del recurso pesquero no es nueva,

cuestión diferente es determinar qué elementos son comunes y cuáles diferentes con el debate actual

sobre el agotamiento de este recurso. Y sobre todo establecer los procesos que los originan; porque el

conocimiento de la explotación y gestión de estos recursos es una cuestión que sobrepasa a las

denominadas ciencias de la tierra. Cuando interviene el hombre, la asignación y regulación de los flujos

de energía y materiales no obedece a una la lógica ecológica; como ya nos alertó, entre otros Martínez

Alier (1993, 22), tiene otras lógicas. Se requiere de las ciencias sociales para aquilatar su comprensión,

esto es, caracterizar los procesos y las transformaciones de esta actividad extractiva y la forma en que se

asignan los recursos obtenidos. Y esto no es posible desde análisis y proyecciones particularistas.

Es cierto que la pesca se ejerce sobre un recurso biológico, y que no es posible su comprensión

sin tener en cuenta esta dimensión. Pero no es menos cierto que la apropiación de ese recurso es una

práctica histórica, por lo que su comprensión no es posible sin el concurso de esta disciplina; la

sobreexplotación pesquera puede explicar el agotamiento del recurso pero no se explica a sí misma.

Para eso es necesario conocer los cambios sociales, económicos, intelectuales e ideológicos, pero 17 Vázquez Lijo refiere el cometido de los Cabos Celadores de Puerto Real sobre la vigilancia para evitar los vertidos al mar de las cenizas de la almonas (fabricas de jabón negro) y otros escombros incontrolados de calizas y demás materiales de obras particulares que colmataban las bahías en detrimento de la pesca. http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b6_vazquez-_lijo

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

17

también los materiales y técnicos, tanto como los de procedimiento. La relación entre todos ellos es la

que puede explicar el hecho pesquero, y por tanto la dimensión histórica del agotamiento de estos

recursos; lo que en muchas ocasiones requiere un análisis diacrónico y trasversal. Sin embargo los

estudios sobre la pesca, relacionados con las técnicas, materiales y sus procedimientos no gozan de gran

predicamento, pareciendo que los artes hayan sido siempre los mismos, y por tanto carezcan de

relevancia.

Si aceptamos esa idea de una larga permanencia de los artes y de las técnicas pesqueras (Mas y

Gil. 1979, 15) o del carácter milenario de algunas de ellas (Oliver Narbona, 1982; Frías y Moya, 2005),

tenemos que concluir que estas prácticas y técnicas no son propias ni características de ninguna

formación social, o lo que es lo mismo su conocimiento no aporta información significativa al

reconocimiento y caracterización de éstas. Y pudiera ser así, pues con la excepción de la pesca del Bou o

de Parejas, de la que unánimemente se acepta que está asociada a la aparición del capitalismo en la

pesca, (López y Arbex, 1991, 41; Giráldez, 1993, 240). Los demás artes parecen haber transitado por los

diferentes modos de producción sin contradicción alguna, adaptándose de forma natural a cada uno de

ellos. Sin embargo desde la ciencia “histórica” esta posibilidad no resulta fácil de aceptar, pues de ser

cierta, sería un caso singular de permanencia que requeriría una explicación más consistente que la

mera referencia a la “eficacia” pesquera de los artes (Arbex, 1988, 17). En términos históricos la eficacia

pesquera de un arte es algo más que el volumen de pesca capturada por unidad de tiempo y hombres

empleados; también y fundamentalmente está en relación con la sociedad que los utiliza.

Es necesario contextualizar el arte, esto es, ponerlo en relación con la sociedad que lo usa. Por

ejemplo, la eficacia de un ButrónP8F

18P en el siglo XV es la misma que en el siglo XIX pero está prohibido, que

sepamos, por lo menos desde el siglo XVIII (Sáñez 1988, 108-406) y el motivo, precisamente, no es otro

que esa misma eficacia y su consecuente impacto negativo sobre el recurso. Este no es un caso aislado

en el que la eficacia del arte determina su prohibición, la Pesca del Bou también llegó a prohibirse por

las mismas razones (Sáñez 1988, 104ss). Pero también pudiera ser que estas no fueran las únicas

razones y también intervinieran otras relacionadas con el control de los precios, esto es con los

instrumentos de asignación. Que los precios estén bajos o altos está en relación directa con una

producción que se puede ver alterada por la “excesiva eficacia” de algunos artes de los que nos hablan

García Fajardo y Fernández Pérez (1993, 11). Así pues encontramos que los artes de pesca no son ajenos

a los marcos institucionales, pues son estos los que determinan las formas de extracción y asignación del

recurso, privilegiando unos y prohibiendo otros. La pervivencia de los artes no solo es cuestión de

eficacia pesquera, también obedece a otras lógicas que es necesario explicar.

18 Este arte se tratará en el capítulo dedicado a los artes de pesca.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

18

2.2. DE LOS ORÍGENES: DE LA PESCA Y LA CAZA

La pesca siempre ha tenido una relación ancilar con la caza. Desde la Cinegética y la Haliéutica

de Opiano a los programas temáticos de La 2 recurrentemente estas actividades han tenido

tratamientos conjuntos, pero si en origen tuvieron elementos comunes hoy desde luego ya no los

tienen. Ahora bien, en estas prácticas, sustancialmente distintas y desarrolladas en ecosistemas

absolutamente diferentes, concurren circunstancias que en su origen fueron similares; cuanto menos en

los instrumentos empleados y en las instituciones que regían su práctica.

La utilización de los mismos instrumentos es de sobra conocida y no solo en el caso de las redes,

que son insustituibles en las faenas de pesca y de excelentes resultados en la caza “de grandes animales

especialmente en parajes abruptos, con abundantes angosturas” (Grande del Brío, 1982, 100); otro

tanto se podría decir de los corrales y trampas en embudo, (Fig. 3) utilizados tanto en una como en otra

actividad o de los anzuelos.

Como prácticas económicas también tuvieron características similares, si por tales se entiende la

existencia de comportamientos institucionales en la apropiación y asignación del recurso. Hasta la

denominada “Revolución Neolítica”, la caza y la pesca fueron las dos formas más eficientes de aportes

proteínicos. Y esta eficiencia deriva no solo de la eficacia de los instrumentos y las técnicas empleadas,

sino también, y fundamentalmente de su dimensión institucional, esto es, la generación de

instrumentos sociales que gestionen el recurso de forma que garanticen su conservación. En este

sentido hay que señalar que en los dos casos esas instituciones normativas tienen originalmente un

carácter comunitario.

En las sociedades cazadoras primitivas la idea que prevalece en el acto de la caza y de la pescaP9F

19P

es la de la intervención de todo el grupo. Esto conlleva la observación de unas reglas y prácticas que van

desde la organización y el reparto de la caza hasta una serie de ritos de desagravio y agradecimiento a la

naturaleza; la práctica venatoria no se plantea en términos de individuo (Grande del Brío, 1982, 55) sino

en términos de comunidad de forma que “el denominador común, pues, de las acciones de caza llevadas

a cabo por elementos primitivos viene determinado por la colectivización de las mismas. La riqueza

cinegética es considerada como un bien comúnP10F

20P no sujeto a monopolio por parte de sector privilegiado

alguno” (Grande del Brío, 1982, 158). La comunidad institucionaliza unos usos y costumbres que

obedecen a dos lógicas complementarias: la lógica del uso o apropiación, que tiene como fin la

19 Cuando nos referimos a la pesca excluimos la recolección, aunque tradicionalmente el concepto de pesca la ha incluido, inclusive en los tratados y manuales pesqueros actuales. 20 El subrayado es mío.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

19

permanencia del recurso y la lógica de la distribución o asignación, que evita los conflictos por ese

mismo recurso. Con ellas se pretende la autorreproducción del grupo, pues asignar equitativamente el

recurso garantiza tanto la conservación de éste como la del grupo (Ostrom, 2011, 12-13). Así pues, en

este sentido la caza comunitaria no debe confundirse con otras cuyo carácter es, en palabras de este

mismo autor, cooperativa o multitudinaria (Grande del Brío, 1982, 156); la practicada por grupos

eventualmente organizados por intereses comunes, pero sin estructuras comunitarias. Este es el caso de

las monterías o las batidas de alimañas, en las que “la cohesión que parece informar la actividad

conjunta es únicamente fruto de las circunstancias” (Grande del Brío, 1982, 156) o de las almadrabas y

jábegas.

Ya hemos hecho mención a que lo que hoy entendemos por caza es un conjunto de prácticas

sustancialmente diferentes a la denominada primitiva por Grande del Brío. No solo por la pérdida de su

primigenia condición comunitaria, sino sobre todo por su temprano carácter deportivo (1982, 137 ss),

condición que la desposee de su carácter económico y proteínico; proceso que en la pesca solo

encuentra su correlato, aunque más tardío, en la pesca fluvial. La pesca marítima y la practicada en las

grandes masas de aguas continentales han mantenido esa condición de recurso proteínico y en

consecuencia su carácter de economía extractiva, lo que no quiere decir que mantenga, en modo

alguno, esa relación prístina de comunión con la naturalezaP11F

21P de la que este autor habla en relación con

la caza primitiva (1982, 157). No obstante sí ha mantenido durante más tiempo de ese carácter

comunitario en su gestión. El carácter extractivo de animales salvajes hasta fechas muy recientesP12F

22P le

confiere el carácter de recurso renovable y a la vez agotable; renovable porque su tasa de reposición así

lo permite, siempre que los stocks no caigan por debajo de un determinado umbral, y agotable porque

una vez alcanzado ese umbral la recuperación es imposible. Esta doble y alternativamente excluyente

condición del recurso es una de las causas, sino la principal, que explica que encontremos hasta fechas

muy tardías esos sistemas institucionales de aprovechamiento que ya no son comunitario-igualitaristas,

sino comunales, y aun así con reparos, pues, como veremos, el concepto y caracterización de bien

común y su gestión sigue siendo una cuestión discutida.

Estas afirmaciones de Grande del Brío las consideramos perfectamente válidas para la pesca,

especialmente en lo relativo al origen comunitario y a la distinción que hace con la cooperativa o

21 Se ha llegado a buscar esa relación armónica con la naturaleza hasta en el siglo XVIII, cuando se perciben las páginas del diccionario de Antonio Sáñez Reguart “bañadas en un perfume que nos habla de armonía con la Naturaleza, de sabia y moderada explotación de la misma, de unas relaciones entre el hombre y el medio natural que nada tienen que ver con el pensamiento antropocéntrico de algunos ilustrados como Jovellanos o Manuel de Aguirre” (Arbex, 1988, 26). 22 El desarrollo de la biología marina ha posibilitado una piscicultura factible y competitiva, en el sentido de controlar en su totalidad el ciclo biológico de las distintas especies. Se ha introducido así un cambio radical en una actividad económica que históricamente ha basado su crecimiento en un aumento progresivo de la extracción; es lo que se conoce como incremento del esfuerzo pesquero.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

20

multitudinaria. En el caso de la pesca podemos encontrar este tipo de prácticas multitudinarias en artes

como la jábega o las almadrabas de vista y tiro, artes que requieren la participación de un gran número

de participantes y que como veremos en el capítulo de las almadrabas, pueden ser practicadas de forma

comunitaria o no.

Pero nuestro trabajo no tiene como objeto la pesca primitiva comunitaria, sino la practicada en

el siglo XVIII. De la pesca primitiva, con toda su importancia, solo nos interesan ahora los aspectos

relacionados con la propiedad comunal, más bien los vestigios que ha dejado y que se pueden rastrear

en otros momento de la historia (Kropotkin, 1978, 223).

2.3. EL COMÚN EN EL MAR

En este punto, y lejos de pretender entrar en polémica alguna, creo necesario clarificar o

puntualizar algunos conceptos que vengo utilizando, como el término comunal, de significado un tanto

equívoco, y su diferenciación con el concepto de cooperativo o multitudinario, que también pudiera

serlo por los mismos motivos.

En primer lugar, no hace falta aclarar que cuando hablamos de comunal, lo hacemos de una

forma de propiedad (Altamira, 1898), y sí señalar que no se pretende resolver una cuestión de tan largo

recorrido historiográfico. Hechas estas salvedades, creemos acertada la apreciación de Bernabé Gil

sobre las dificultades derivadas de: “la imprecisión inherente al concepto de propiedad cuando se aplica

a los derechos ejercidos sobre los recursos naturales durante el Antiguo Régimen, [porque] plantea no

pocas dificultades a la hora de definir y caracterizar la de tipo comunitario, de abrumadora presencia en

los espacios rurales ajenos al cultivo” (Bernabé Gil, 1997, 130). En el caso de otros tipos de recursos

naturales, como es el caso de los marinos, encontramos dificultades no menores, López Losa apunta la

dificultad de “definir los límites o restringir el acceso a potenciales usuarios; [pues] las particularidades

del medio marino hacen que el establecimiento de derechos exclusivos sea difícil (2003, 19). Y sin

embargo a pesar de ello los trabajos sobre los bienes comunales marítimos son cada vez más

abundantes.

El estudio de la apropiación de este tipo de recursos marinos tiene ya una larga tradición en

disciplinas como la economía (Gordon, 1954; Scott, 1955), y más larga aún en la dedicada al estudio de

la gestión de los recursos naturales en un sentido general, en la que la caracterización de concepto de

propiedad común es una cuestión angular (Kapp, 1970, 112; Aguilera, 1990, 138; McEvoy, 1993, 192;

Ostrom, 2011; Giráldez 1993, 234). No parece generar discusión el sentido unívoco de los conceptos

propiedad común, propiedad comunal y propiedad comunitaria, y tampoco la afirmación de que se trata

de “un sistema de aprovechamiento o gestión que se ha aplicado tanto a los recursos naturales, como el

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

21

agua, la tierra de cultivo, los bosques, los prados, la pesca, la caza, etc., como a ecosistemas” (Aguilera,

1991, 157); o dicho de otra forma, sobre el conjunto de un territorio determinado (el ecosistema) o

sobre una o varias utilidades de ese territorio (el recurso natural especifico). Cuestión diferente es la

búsqueda de una definición que comprenda, sin ningún género de dudas, la multitud de ejemplos que la

historia ha proporcionado de esos sistemas de aprovechamiento y gestión de los recursos naturales. Eso

requeriría el estudio de cada caso particular, y aun así no agotaría el debate.

No obstante creo que es mucho y sólido lo avanzado; considero importantes las aportaciones de

Kapp en el sentido de ser la propiedad comunal un tipo de aprovechamiento “celosamente regulado por

hábitos y restricciones institucionales impuestos por la costumbre” (1970,112); de Ciriacy-Wantrup y

Bishop al señalar, en palabras de Aguilera Klink, “sus dos características fundamentales, 1. que todos los

propietarios poseen el mismo derecho a usar el recurso, derecho que no pierden si no se usa, 2. los

propietarios, no pertenecientes a la comunidad, son excluidos del uso”. Por su parte este último autor

propone una tercera característica que también tiene gran poder explicativo: a saber “que el acceso a la

propiedad ni exige, ni depende de la compra del recurso” (1991, 138). Pero entre todas, el carácter

institucional que otorga Kapp a los bienes comunales es sin duda el aspecto más estudiado, al punto de

haber generado una línea de investigación especifica, conocida como Nueva Economía Institucional

(NEI) P13F

23P, que transciende los estudios de esa disciplina. Para algún autor, la importancia que esta

corriente de estudios económicos “otorga a la trayectoria histórica de las instituciones, coloca a la

historia económica en un primer plano. En cierto modo, se podría hablar de una nueva historia

económica institucional (NHEI)” (López Losa, 2003, 13), lo que sin duda alguna aportará conocimientos

de calidad a la historia institucional de la pesca, porque es lógico pensar que pronto incorporará al

estudio de esas instituciones el análisis de los instrumentos que les permiten la apropiación y asignación

comunal del recurso y que tienen una importancia capital en la práctica gremial. Nos referimos

obviamente a los artes de pesca.

2.4. EL CONTROL DEL RECURSO

Ya se ha hecho mención a la dificultad que entraña el estudio de lo que se denomina régimen de

propiedad comunal tanto en el medio terrestre como en el marino, pues para algunos no llega a aclarar

completamente la cuestión de los derechos de propiedad (López Losa 2003, 19)P14F

24P. En un medio terrestre

23 Son varios los “Premio Nobel” que han trabajado en estos aspectos de la economía; Ronald Coase en 1991, Douglass Northdos en 1993 y Elinor Ostrom en 2009. 24 La denominación de derechos informales de propiedad que utilizan este y otros autores puede conducir a cierto grado de confusión, pues si la propiedad tiene carácter institucional, aunque este sea de carácter consuetudinario, este le otorga formalidad jurídica.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

22

la forma más efectiva de controlar un recurso es la apropiación del territorio que lo contiene, pero no

siempre es posible, ni siempre fue así. A propósito de la caza, Sánchez Gascón señala que hasta el siglo

VI en el derecho romano “la caza era prácticamente libre […] pero no totalmente libre”. Siguiendo a

Ulpiano (Digesto: 47.10.13) este autor nos habla de que entre los siglos III a.C. y III d.C. en las tierras de

propiedad privada, su titular no podía prohibir la caza pero sí tenía la facultad de impedir la entrada del

cazador, y llegado el caso expulsarlo, pero en ningún caso retenerle las capturas que hubiera realizado

(1988, 25). La caza, la pieza cazada, todavía conserva, de alguna manera, esa condición de bien común

necesario para la subsistencia; es el recuerdo, o al menos un vestigio, de la idea de la caza comunitaria

de la que habla Grande del Brío. Nos encontramos ante un primer estadio de privatización del recurso,

pero no de una forma directa y explícita, sino mediante la privatización del territorio que lo sustenta, la

pieza cazada sigue siendo propiedad de quien la captura. Posteriormente, en época justinianea (siglo

VI), aparecen acciones disuasorias, como la prohibición de entrar en las propiedades privadas que ya se

establecía mediante carteles, señales o cercados; “aunque la caza seguía, con carácter general, siendo

libre” (Sánchez Gascón, 1988, 26), la imposibilidad de acceder a ella la hacía de hecho un bien privado.

En la pesca marítima el proceso no debió ser diferente. En época de Marcianus (circa 390-457)

el mar, como el aire y el agua corriente, tenía la consideración de “cosa común, y por tanto también

tenía esta consideración la zona litoral”, por eso se podía pescar incluso en los puertos (Jordá, 2008, 22),

estableciéndose que “esa zona costera litoral estaba sujeta a servidumbre del común [ y ] abarcaba

hasta donde las mayores olas alcanzaban en invierno. Además, se concretaba el uso público de las

costas y del mismo mar, con la salvedad de permitir situar en el litoral una cabaña para el abrigo y para

la conservación de las redes, sin que ello significase la adquisición de propiedad” (2008, 26). Este autor

sitúa el cambio hacia la privatización en el siglo X, cuando el emperador bizantino León IV dispone que

“el propietario legítimo de una tierra ribereña tiene el derecho de prohibir pescar sin permiso”

(2008,29). Creemos entender que se hace referencia a la servidumbre de paso de esa zona costera

litoral “sujeta a servidumbre común”, pues esta servidumbre de uso común, ya no con carácter de bien

común sino como bien de dominio público, se ha mantenido hasta la actualidad, siendo todavía el

mayor alcance de las olas el criterio para determinar su límiteP15F

25P.

25 Así en las Partidas III, Título XXVIII, Ley IV, se recoge que “Et todo aquel logar es llamado ribera de la mar quantose cubre de agua della quando mas crese en todo el año, quier en tiempo de invierno ó en verano”. Por su parte La Ley 22/1988 de Costas establece que, entre otros, son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal: la ribera del mar y de las rías, que incluye, la zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

23

Por otro lado, la misma consideración jurídica de estos bienes la encontramos en las Partidas,

cuando legislan que “las cosas que comunalmente pertenecen á todas las criaturas que viven en este

mundo son estas: el ayre, et las aguas de la lluvia, el mar et su ribera; ca qualquier criatura que viva

puede usar de cada una de estas cosas sugunt quel fuere menester: el por ende todo home se puede

aprovechar del mar, et de su ribera pescando, et navegando, et faciendo hi todas las cosas que

entendiere que a su pro seran.” P16F

26

En este punto conviene detenerse un momento a propósito de la caracterización del concepto

de bien común en las Partidas. La consideración del aire, el agua de lluvia y el mar y sus riberas como

común, pudiera llevar a equiparar y confundir éste con el bien que hoy denominamos libreP17F

27P. Pero si

atendemos a lo legislado en la ley anterior de esa misma Partida, la confusión puede no ser tal, pues en

ella parece que se diferencia claramente los dos tipos de propiedad: “Departimiento ha muy grande

entre las cosas deste mundo: ca atales hí ha dellas que pertenecen a las aves, et a las bestias, et á todas

las otras criaturas que viven para poder usar dellas tambien como á los homes: [los libres] et otras son

que pertenecen apartadamente al común de alguna cibdat, ó villa, ó castillo, ó de otro logar qualquier

do homes moren”P18F

28P [los comunales]. Parece claro que a los primeros, -los que hoy calificaríamos de

libres- el carácter comunal que le otorga las partidas lo es en el sentido genérico de pertenencia a todos

los seres vivos.

Esta apreciación no despeja todas las dudas sobre el régimen de propiedad, no tanto del mar

como de su ribera, pues “si en la ribera de la mar fallare casa ó otro edificio cualquiera que sea de

alguno, nol debe derribar ni usar del de ninguna manera sin el otorgamiento del que lo hizo o cuyo

fuere, como quier que lo derribase la mar, ó otri, o se cayese èl, que podrie quien quier facer de nuevo

otro edificio en aquil mesmo lugar”,P19F

29P con lo que nos da a entender la posibilidad de un uso privado de

la rivera aunque este uso no genere ningún tipo derechos privativo.

Esta aparente imprecisión no es una cuestión menor pues la forma de apropiación de los

recurso marinos mediante títulos de propiedad del territorio, solo es factible en aquellos lugares donde

las pesquerías se practican desde la misma rompiente del mar, su ribera, que precisamente son las más

eficaces en términos de rentabilidad económica; nos referimos a las ya mencionadas redes o artes

barrederas. Por lo regular son localizaciones donde se producen altas concentraciones de biomasa, bien

por afloramientos marinos o por aportes continentales. La ocupación de estos enclaves para la

explotación de diferentes pesquerías es una constante bien conocida; Moreno y Abad señalan que

26 Partida III, Título XXVIII, Ley III. 27 Apropósito del debate sobre la confusión entre el concepto de bien común y bien libre véase “El fin de la tragedia de los comunes” (Aguilera Klink 1990, 137-144). 28 Partida III, Título XXVIII, Ley II. 29 Partida III, Título XXVIII, Ley III.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

24

“todas las industrias de salazón que conocemos de época romana se asientan sobre territorios

dominados por los cartagineses y precisamente donde habían existido un establecimiento púnico”

(1971, 210). Un buen ejemplo lo encontramos en la desembocadura del río Segura, en el que el cabo de

Santa Pola y su prolongación en la Isla de Tabarca permiten interceptar con eficacia a los túnidos y

escómbridos en sus desplazamientos en dirección norte; el asentamiento fenicio de La Fonteta y la

Rabita islámica de Guardamar, que ocupa su mismo emplazamiento más de un milenio después, no

pueden entenderse sin la disponibilidad de este recurso.

Pero los artes de pesca desde tierra son muchos y no todos son redes barrederas, y de entre

ellas solo algunas de éstas nos interesan en este momento: aquellas que permiten una práctica

pesquera que podemos denominar masiva de carácter industrial. Pues la denominación redes

barrederas también incluye artes que por sus dimensiones, procedimiento, régimen normativo y nula

capacidad de generar excedentes podemos, en rigor, calificar de artes de subsistencia, que por otro lado

son las practicadas mayoritariamente por los gremios. A las que nos referimos son aquellas que

permiten, con una tecnología preindustrial, realizar una extracción de carácter masivo, al punto de

generar una actividad de carácter industrial en cuanto a la organización y régimen normativo de la

actividad, la preparación y conservación del producto y su distribución y venta, y que por tanto son

capaces de producir excedentes y acumulación de renta. Nos referimos básicamente a las almadrabas y

a las jábegas, que como veremos en el capitulo pertinente, tienen claras similitudes formales. Son los

artes de pesca que sin ningún género de dudas han dejado más documentación y también las que más

pronto pierden el carácter comunitario.

Estos artes dependen de la concentración estacional de especies pelágicas que se acercan de la

costa en sus desplazamientos migratorios. El carácter masivo de estas migraciones en época de freza

proporciona la oportunidad de acceder a un recurso vedado el resto del año. Parece lógico pensar que,

como en la caza primitiva de la que nos habla Grande del Brío, en los primeros momentos esta

pesquería también fuera “considerada como un bien común no sujeto a monopolio por parte de sector

privilegiado alguno.” (1982, 158) y por tanto de gestión comunitaria como garantía de conservación del

recurso; máxime si tenemos en cuenta que los lances para capturar grandes cardúmenes y el posterior

tratamiento de la pesca obtenida, demanda un número considerable de brazos para que la pesquería

sea eficaz. Pero también pudiera tener tempranamente carácter cooperativo-multitudinario; por tanto,

sin estructura comunitaria y determinada solo por las circunstancias (Grande del Brío, 1982,156).

La cuestión que se plantea en este en este punto es cómo y porqué se separan las dos lógicas

que conforman las relaciones comunitarias, y en qué forma evolucionan a otras lógicas. Cabe

preguntarse en qué momento las pesquerías masivas de pelágicos (almadrabas y jábegas) pierden esa

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

25

lógica de uso, mientras que las dedicadas a otras especies como las demersalesP20F

30P o a las mismas con

otros artes, la conservan durante más tiempo aunque solo sea de forma vestigial del modo originario.

Parece lógico pensar que el carácter masivo y recurrente de estos pelágicos pronto debió percibirse

como una forma eficaz de acumulación de renta. Por otro la periodicidad y la abundancia de las capturas

difícilmente se relacionarían en el imaginario pesquero de la época con la posibilidad de un agotamiento

del recurso; cuando menos se apreciaría como perdurable, y en cualquier caso como apropiable de

forma individual. No obstante, sobre el origen de este proceso no podamos aventurar conocimiento

alguno más allá de la referencia que encontramos en las Partidas sobre su pertenencia a la corona, “….Et

las rendas de las salinas, et de las pesqueras, et de las ferrerias, et de los otros metales, et los pechos et

tributos que dan los homes son de los emperadores et de los reyes.” A pesar de que la referencia es a

las rentas y la utilización del término genérico de “pesquera”, parece evidente que se refiere por un lado

a esas que con carácter masivo se ejercen sobre especies pelágicas, y por otro a la practicada en

ecosistemas lagunares costeros.

El conocimiento de estas pesquerías de carácter masivo parece estar sólidamente asentado para

la antigüedad clásica (Martínez Maganto, 1992, 221; García y Bernal, 2009,148) pero lo desconocemos

prácticamente todo para la Alta Edad Media. Habrá que esperar a la conquista cristiana para volver a

tener noticias de ellos planteando de forma más o menos explícita una continuidad de estas pesquerías

entre la antigüedad clásica y el medievo cristiano, y dejando en el aire su caracterización para Al Andalus

(Martínez Maganto, 1992, 239; Frías Moya, 2005, 171), cuando tanto los nombre de los artes como

parte de la terminología usada en la práctica tienen origen andalusí. La paradoja está servida.

La cuestión que se plantea no es otra que la de la transmisión del conocimiento de los artes, que

como veremos en el capítulo correspondiente a estos, son algo más que un mero instrumento. Lo que

aquí queremos plantear es la transmisión o no de formas comunales de gestión de los recursos

pesqueros. Sabemos que los gremios de pescadores son considerados como instituciones comunales y

por tanto eficaces para la gestión del recurso. Hablamos de eficacia en el sentido de practicar la

racionalidad del uso, evitando de este modo que el recurso renovable devenga en agotable, pero los

gremios también fueron eficaces en evitar el acceso al mismo a los no agremiados y por tanto en

controlar los precios del producto; la asignación última del recurso ya no es igualitaria y se ha roto la

lógica de la distribución comunitaria.

Es el mercado, aunque sea con precios tasados por la municipalidad, el que ahora asigna el

recurso que se consume; poco tiene que ver esta práctica con el “comunitarismo” del que hablaba

Grande del Brío. Esta es una cuestión bien conocida, no así tanto los mecanismos por los que se

30 Que viven constantemente sobre el fondo marino o nadan por encima de él.

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

26

mantiene la racionalidad del uso, y dentro de ella la participación de los artes de pesca que son en

última instancia los que definen y caracterizan la pesquería. ¿En qué medida la pérdida de esa

racionalidad está detrás de la desaparición de muchos de esos artes? De ser así, no sería la escasa

eficacia el origen de su desaparición, sino la aparición de una nueva lógica económica, con su propia

lógica de uso, la causa de esa desaparición. Lo que es evidente es que la pesca que hoy se práctica en

una sociedad industrial capitalista poco tiene que ver con la practicada en otras formaciones sociales; ni

los gremios del pasado con las cofradías de hoy. Pero los cambios se toman su tiempo y en ocasiones

esas transiciones pueden ayudar a comprender tanto el punto de partida como el de llegada.

2.5. DE LOS GREMIOS A LAS COFRADIAS

La aparición de los gremios de pescadores es una cuestión poco conocida. Para el País Vasco y

probablemente también para el resto de la costa cantábrica, se propone un origen europeo en un

contexto de expansión del gremialismo, que con una influencia especialmente francesa llegaría a través

del Camino de Santiago. Las primeras referencias de estos gremios son del siglo XIV (López Losa; 2003,

15). En el caso de las costas mediterráneas, no conocemos, de momento, ninguna propuesta concreta

sobre su origen como instituciones comunales de gestión, pero partiendo de la aceptación del carácter

comunal de los gremios de pescadores no parece un despropósito relacionar su origen con ese mismo

carácter que parece siempre ha tenido el mar.

Independientemente del criterio sobre la imposibilidad de transmisión de estas formas

institucionales de gestión comunitaria a través de distintas formaciones sociales (Cordero, 1998,388), y

de la evidencia de que tras la conquista cristiana el régimen de propiedad de la pesca no parece que sea

estrictamente comunalP21F

31P, parece claro que a partir de este momento las formas de gestión de este

recurso son mayoritariamente comunales. También sabemos que éstas, como todas las instituciones

comunales, sufren una progresiva deslegitimización en un proceso que lleva a la implantación de un

nuevo modo de producción, el capitalismo en el cual estas instituciones no tienen cabida. Sabemos por

qué desaparecen, pero en lo referente a la pesca no sabemos bien cómo; desconocemos el proceso, los

cambios que en la actividad pesquera tienen lugar en esa transición.

En este punto conviene detenerse un momento en una cuestión aparentemente menor, la

diferencia entre pesca y pesquería. Es conveniente conocer el sentido que tienen los términos en las

Partidas, en especial el significado del término pesquería para la Baja Edad Media. Si entendemos por

31 Si bien las Partidas declaran que la pesca es comunal, también legislan que “las rendas de las salinas, et de las pesqueras […] son de los emperadores et de los reyes” (Partida III, Título XVIII, Ley III).

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

27

pesca algo de lo que “todo home se puede aprovechar” como una más de “las cosas que comunalmente

pertenecen á todas las criaturas que viven en este mundo son estas: el ayre, et las aguas de lluvia, et el

mar et su ribera” nos encontramos con una declaración genérica que no otorga ningún derecho de

propiedad, (más allá del derecho a la subsistencia) próxima a lo que hoy consideraríamos bienes libres.

Por su parte, el termino pesquería creemos que tiene otro significado; en un sentido amplio “se puede

aplicar a cualquier tipo de pesca en ríos, lagos interiores, albuferas, litorales o en el mar” (Oliver, 1982,

104) y así se puede entender de la lectura del diccionario de Rodríguez Santamaría (1923), lo que no nos

aclara en nada la cuestión. Pero si acudimos al diccionario de Antonio Sáñez Reguart el concepto parece

algo más claro; en él encontramos que el término pesquería hace referencia tanto a la especie objeto de

pesca, como el arte con que se realiza, porque lo uno está en función de lo otro. Así, pesquería hace

referencia a una práctica pesquera concreta y en este sentido a una práctica económica. La siguiente

discusión es precisar cuáles son y cómo se gestionan esas prácticas.

Ya hemos hecho mención a que las primeras pesquerías se realizan en espacios de

características diferentes con un elemento común; se trata siempre de espacios de alta productividad o

concentración de biomasa, como zonas lagunares, estrechos, desembocaduras de ríos etc. Las

diferentes condiciones de estos enclaves, tanto en aspectos del entorno físico como en relación a las

poblaciones sobre las que se ejerce la pesca, determinan diversas estrategias organizativas así como la

utilización de distintos tipos de artes.

La primera y más evidente diferencia en la organización de la pesca, es la existente entre la

practicada en los marjales, costeros o no, y la que se realiza desde la línea de costa con artes de arrastre,

en especial las dedicadas a especies pelágicas que por otro lado son las más rentables y documentadas.

En las lagunares, con independencia de la propiedad formal del recurso, encontramos que las prácticas

comunales de gestión han sido la regla. En estos ecosistemas la alta productividad tiene carácter

fluctuante, pero estas fluctuaciones no suponen la presencia masiva y concentrada de la pesca, ya que

su presencia no forma grandes cardúmenes y sus fluctuaciones son consecuencia de un proceso cuya

lógica el pescador comprende perfectamente. La relación entre los cambios de nivel, condiciones del

agua y abundancia de pesca, les proporciona un conocimiento empírico de la dinámica ecológica del

recurso, que condiciona la estrategia de explotación; este conocimiento es más difícil de adquirir en

otras pesquerías. Estas condiciones determinan la utilización de unos artes de menor esfuerzo

pesquero, o con más precisión para esta época, de menor productividad por pescador, como son las

nasas tipo Mornell (Fig. 3) y las encañizadas; artes que en ecosistemas en estado de equilibrio

proporcionan un nivel alto y sostenido de capturas.

No obstante, como ya hemos señalado, estas pesquerías lagunares nunca tienen carácter

masivo. Por otro lado, no todos los lugares de una albufera o de un marjal tienen las mismas

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

28

condiciones para el calado de los artes; unos parajes son más productivos que otros, al extremo que una

sobreexplotación en uno o algunos de ellos, puede afectar al resto de la pesquería; los lugares donde se

producen corrientes de agua o de paso obligado para la pesca son lógicamente los más productivos. Y

esto, que saben todos los pescadores, puede ser una potencial fuente de conflictos si no existen normas

que lo eviten. La consecuencia de este conjunto de conocimientos está en la base de las estrategias de

racionalizar el uso del recurso y su asignación entre los pescadores.

Fig. 3 Mornell, nasa de red. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tom. IV. Lam. LIII.

El otro elemento que hay que tener en cuenta es que las especies objeto de captura no son

susceptibles de conservación mediante su salado, el consumo ha de ser necesariamente en fresco. En

consecuencia un aumento en la extracción de capturas se traduce de inmediato en el descenso de los

precios de venta, lo que hace necesario racionalizar la segunda asignación del recurso; esto es, su venta

en el mercado. Ahora bien, aunque los precios tasados que se imponen en las ciudades pretenden en

APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII

29

apariencia una asignación racional, esta ya no tiene criterios estrictamente igualitaristas; la lógica de

esta segunda asignación, o de mercado, pretende el equilibrio entre el abasto de la ciudad y la

pervivencia del gremio que como institución que gestiona el recurso.

Las segundas, las dedicadas a especies pelágicas desde la misma línea de costa como túnidos y

escómbridos, tienen características muy diferentes. En este caso la alta productividad podría ser

matizada; en rigor se debe a la presencia estacional y recurrente de grandes cardúmenes de estas y

otras especies en sus desplazamientos migratorios reproductivos. Este carácter recurrente y masivo,

unido al considerable desconocimiento de su ecologíaP22F

32P, le ha otorgado hasta tiempos recientes la

percepción de recurso prácticamente inagotable (Sáñez, 1988, 99; Rodríguez Santamaría, 1923, 45). Por

otro lado, a pesar de que la pesca se realiza con un tipo arte que requiere de muchos brazos como en el

caso de la jábega y almadraba de vista y tiro,P23F

33P el carácter masivo de estos y la poca especialización de la

mayoría de aquellos, confiere a esta pesquería una alta productividad por pescador. Si a todo esto

añadimos que sus capturas tienen fácil conservación como salazón, nos encontramos con las

condiciones que determinan su temprano carácter industrial y su consecuente control por parte de los

estamentos privilegiados. La nobleza las adquiere como privilegio de la Corona y las gestiona como un

negocio feudal. En consecuencia pierden tanto la lógica de uso, que pudiera haber tenido con otro

régimen de propiedad, como la de asignación, que obedece ya a otra lógica. Pero este tipo de pesquería

masiva desde la rompiente del mar no se realiza solo con la almadraba, ni siempre esos artes están en

manos del estamento privilegiado; la presencia de jábegas en el ámbito jurisdiccional de las ciudades es

la norma, y la de almadrabas de gestión comunal, como la del Port de la Selva, la excepción.

Las ciudades ejercen un control comunitario sobre aquellos espacios de su territorio que tienen

esa consideración y la ribera del mar y aun el mismo mar es uno de ellos. Un ejemplo de ese ejercicio de

propiedad lo encontramos en los gastos que en 1402 realiza el Consejo de Orihuela en la Cala Cornuda

“limpiándola muchas veces de la alga que se recogía en ella con los levantes”, con objeto de mantener la

provisión de pescado en la ciudad (Bellot, 1956, 316).