Da Vibo Valentia a Nicotera. La ceramica tardoromana nella Calabria tirrenica

29 AIHV ROTELLA-IANNELLI vetri Vibo e Gioia

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of 29 AIHV ROTELLA-IANNELLI vetri Vibo e Gioia

RICERCHE

C!""#$# %&" D'(#)*'+&$*! %' A),-&!"!.'# & S*!)'# %&""& A)*'

VII

Il vetro in Italia:testimonianze, produzioni, commerci

in età basso medievale.

Il vetro in Calabria:vecchie scoperte, nuove acquisizioni.

Atti XV Giornate Nazionali di Studio sul Vetro A.I.H.V.

Università della Calabria

2012

a cura diA%&"& C!/,#)&""#

Università della CalabriaAula Magna, 9-11 giugno 2011

II

C!!"#$%&'(%)! *+$(%)$,$+!: Ermanno A. Arslan, Maurizio Buora, Adele Coscarella,Maria Grazia Diani, Annamaria Larese, M. Giuseppina Malfatti, Luciana Mandruzzato,Cesare Moretti+, Francesca Seguso, M. Cristina Tonini, Marina Uboldi

C!'$)&)! !"-&%$..&)!"(: Adele Coscarella, Maria Grazia Diani, Cesare Moretti+

C!'$)&)! #$ "(/$*$!%( *+$(%)$,$+& #($ )(*)$: Adele Coscarella, Maria Grazia Diani,Luciana Mandruzzato, Teresa Medici, M. Cristina Tonini, Marina Uboldi

E#$)!" '&%&-(": Giuseppe Francesco Zangaro

C!!"#$%&'(%)! &0)!"$: Anna Caputo

D$"())!"( #(11& C!11&%&: Giuseppe Roma

R(+&2$)$:Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti - Università della CalabriaPonte P. Bucci, Cubo 21b - 87036 Arcavacata di Rende (Cs) - Tel. 0984 494315 - Fax 0984 494313

©2012. Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti - Università della Calabria.È vietata la riproduzione non espressamente autorizzata anche parziale o ad uso internoo didattico con qualsiasi mezzo e3ettuata.

Volume pubblicato con il contributo della Facoltà di Lettere e Filoso4ae del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università della Calabria.

ISBN 978-88-903625-76

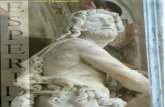

In copertina: Calice da Celico, chiesa di San Michele. Curia arcivescovile di Cosenza (foto G. Archinà per StudioPrimoPiano).

Enti promotori Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti - Università della Calabria, Comitato Nazionale Italiano Association Internationale pour l’Histoire du Verre (A.I.H.V.)

Con il contributo di

Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti - Università della Calabria Facoltà di Lettere e Filoso4a - Università della Calabria

Istituti Riuniti di Vigilanza

Impresa Regionale Servizi

Studio Consenso

395

Vetri romani dal Tirreno Calabrese. Catalogo dei materialirinvenuti a Vibo Valentia(VV) e Gioia Tauro (RC)A!!" M"#$" R%&'((", M"#$" T'#')" I"!!'(($

In this study we describe the glass materials found in two area located in the Tyrrhenian co-ast of Calabria: the city of Valentia, Roman municipium, and Métauros today’s Vibo Valentia and Gioia Tauro, respectively.

Anna Rotella has analyzed glass materials discovered in 2 necropolis, the !rst located in Vibo Valentia contrada Olivarelle which is on north-eastern boundaries of the Roman city along the road Capua-Regium, the second one escavated in the modern Vibo Marina’s center and connected to a villa.

"e necropolis in contrada Olivarelle is characterized by a high prevalence of inhumation rite while incineration is found in 15% of burials only; the necropolis has been in use in two periods lasting from Flavian age and the early III A.D. Glass materials have been discovered in 4 burials only (n. 54,90,97 and 600): in the !rst 3 graves we found several glass ampullae/balsamaries type ISINGS 82 which may be dated to the II A.D.; in the grave n. 600, a monu-mental burial with a very reach corredum, located near “Istituto tecnico per geometri” formerly “Liceo Scienti!co”, we found 15 glass balsamaries, almost all deformed by !re action. Only 3 of the latter balsamaries can be identi!ed as type ISINGS 8/28A, of the earlier kind (between Tiberian and Flavian age ); we also found 7 pawns e 10 glass grains of necklace.

"e necropolis discovered in Vibo Marina, which belonged to the area of in#uence of Valen-tia, is connected to a villa located near the sea. "is villa is organized into terraces and very likely was also provided of small harbour employed for tuna !shing. "e area surrounding the villa has been inhabited from the prehistory up to the VII A.D. period of de!nitive abandonment. In 5 of the excavated graves we discovered glass fragments related to 3 bottles type ISINGS 92, a classic bottle for wine produced in west in the III A.D. and thereafter up to the end of IV A.D.; types ISINGS 103 and ISINGS 82ab2 likely produced between the II and III A.D.; in the grave n. 244 which has a double deposition pattern we found one green grain of necklace, and two pendants made of blue glass. One of the latter likely represents a Dolphin’s head.

"e necropolis excavated in Gioia Tauro from the seventies to the nineties of the last century, is characterized by the most re!ned glass materials found in the Tyrrhenian coast of Calabria. M.T. Iannelli has identi!ed two bottles of oriental production (n. 48842 e 148843). "ese bottles belong very likely to the Syrian style called “Flower and Bird “ which was typical of this region during the II A.D.; indeed, the bottles are almost intact and have a very peculiar deco-ration with #oral as well as bird themes. Another highly re!ned bottle (n. 118988), is similar to the type 11 LANCEL 1967, and may be dated to the end of I – early II A.D. Finally, we describe more standard glass material like some ampullae/balsamaries (n. 148844 e 148845) type ISINGS 82A2 and a glass for cosmetics (n. 148846) type ISINGS 36 b a type common in this area between the end of the I and III A.D.

"e preliminary study of the glass material discovered in the Gioa Tauro’s necropolis once again con!rms that the city of Métauros was among the most important commercial centers of the Messina strait area.

396

Vibo Valentia*A!!" M"#$" R%&'(("

Nell’anno 194 a.C. il senato di Roma delibera la deduzione della colonia latina con il nome di Valentia e venticinque anni dopo, nell’89, la città diventa municipio con un regime di autonomia ed ordinamento quattuorvirale in cui, la ra*orzata posizione dei Municipales, li vedrà a+datari delle maggiori cariche pubbliche1.

Le indagini archeologiche e*ettuate sul sito non hanno ancora consegnato molti elementi sull’organiz-zazione urbanistica della città relativamente alla fase dell’istituzione della colonia ed al momento gli elemen-ti più signi,cativi sono quelli emersi nello scavo della necropoli a sud-ovest in località Piercastello2 (tav. 1).

Numerosi invece sono i dati sulla città per il periodo compreso tra gli ultimi decenni del I sec. a.C. e tutta l’età imperiale, quando si delinea una monumentalizzazione di*usa dell’impianto urbano3 con ricche domus e un edi,cio termale pubblico4, oltre ad un ,orente quartiere artigianale per la lavorazio-ne dell’argilla5 e una necropoli a nord-est dell’abitato, in contrada Olivarelle.

La prima parte dello studio del materiale vitreo che qui presentiamo è relativo appunto a questa necro-poli, posta al margine nord-ovest dell’abitato, dove è stato ipotizzato il passaggio della via Capua Regium6.

Le ricerche archeologiche, sia antiche che recenti7, hanno interessato vari settori di quest’unica ed estesa necropoli, della quale oggi è possibile de,nirne i limiti ovest8, nella zona “Nuovo Liceo”, est (tomba lungo la strada che porta al cimitero)9, nord (saggi lungo la strada provinciale)10 e sud, nello scavo in proprietà Purita11 (tav. 2).

Complessivamente tutte le indagini hanno consentito di evidenziare la presenza di 125 tombe12, di cui il 79% sono state rinvenute negli anni settanta del secolo scorso, nel settore denominato “necropoli De Caria”13. Su quest’area sono riprese le ricerche nel 1999, individuando ulteriori settori del cimitero,

1 *Si desidera ringraziare il Soprintendente dott.ssa Simonetta Bonomi per avere autorizzato questo lavoro; la dott.ssa Maria Teresa Iannelli per la ,ducia ed il sostegno; il personale del Museo di Vibo Valentia che ha come sempre agevolato e reso possibile lo studio dei materiali; in particolare i restauratori Giuseppe Pontari e Rossella Valia e la disegnatrice Marianna De Nino cui si devono i disegni di tutti i pezzi ed Antonio Montesanti per l’elaborazione gra,ca dei disegni e delle tavole. I"!!'(($ 1995: 46-49; Z-./% 2008: 547-592.2 C#$."0%, P#%$'&&$ 1989: 787-810; R%&'((" 2003: 293-315; P"(%./" 2009: 461-498; C"!!"&1 2011: 129-149.3 P"%('&&$ 1994: 486-4954 R%&'((" 2009: 86-95.5 I"!!'(($ 1989: 651-656 e R%&'((", D’A!2#'" 1990: 5-17. Un rinvenimento recente ancora inedito, e*ettuato in occasione dell’ampliamento del palazzo comunale, ha consentito di approfondire le nostre conoscenze circa l’orga-nizzazione del quartiere artigianale. 6 G$3$4($"!% 1994: 304-311.7 C"5$"(/$ 1832: 23; O#)$ 1921: 476; I"!!'(($ 1986: 671-672; P"%('&&$ 1989: 499-500.8 Nell’area ad Ovest della strada provinciale, nel 2000 è stata e*ettuata un’ampia indagine. 9 La tomba, una cappuccina di embrici, è stata evidenziata dello smottamento della strada che conduce al cimitero cittadino. 10 In quest’area tra il 1999 e il 2000, in occasione di lavori di ammodernamento dell’asse viario, le indagini si sono concentrate sul lato est dell’arteria stradale, lungo una stretta fascia di circa due metri. Sono state documentate com-plessivamente 8 sepolture ma tutte senza corredo.11 Questo lotto di necropoli, denominato “Purita” dal nome del proprietario, con,na a nord con la proprietà De Caria. L’indagine si è svolta tra il mese di ottobre del 1983 e l’aprile del 1984. Lo scavo però è stato interrotto nella fase di messa in evidenza delle tombe mentre ne erano state evidenziate tre.12 Di questo gruppo di sepolture 6 non sono state indagate: 3 tombe nel cantiere Purita, la tomba presente lungo la strada che porta alle mura Greche e due tombe evidenziate nell’area del “Liceo Scienti,co”.13 Settore così denominato dal nome del proprietario del terreno. Dell’indagine nella necropoli in Contrada Olivarelle, sono state date solo notizie generiche in S"//$%!' 1979: 396-397.

397

Tav. 1. Vibo Valentia, foto da satellite con localizzazione rinvenimenti

Tav. 2. Necropoli Olivarelle, aree dei rinvenimenti.

398

tra i quali si evidenzia, per la particolarità del rinvenimento14, quello su cui è stato costruito il nuovo edi,cio per il “Liceo scienti,co”, oggi “Istituto tecnico per geometri”15.

Ad eccezione delle quattro epigra,16 reimpiegate sul fondo della tomba 7817, datate per motivi epigra,ci al II sec. d.C., la necropoli è inedita (tav. 3)

L’orientamento delle sepolture esplorate per l’81% delle tombe risulta parallelo a quello dell’attua-le tracciato stradale che, come si è detto, forse ripercorre quello dell’antica via romana. Il rimanente 19% delle tombe è orientato in senso est-ovest. Dallo scavo risulta che in due soli casi le tombe ap-partenenti a ciascuna delle fasi evidenziate, interferiscono tra di loro: si tratta delle tombe18 16 e 42; la realizzazione di quest’ultima taglia, rispettivamente, le sepolture 1419 e 4320. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, nonostante i notevoli problemi legati alla ricomposizione dei corredi, è possibile ipotizzare che le deposizioni con orientamento est-ovest siano quelle relative alla fase d’uso più antica di questa necropoli. Le tombe più recenti, presentando tutte andamento parallelo alla strada, fanno ipotizzare che il loro orientamento sia, in qualche modo, legato alla direzione dell’asse viario antico. In questa fase, inoltre, si riscontra un notevole incremento dell’uso della necropoli, considerato che ad essa si riferiscono tutte le cremazioni, tranne una (la tomba 35), sia in fossa semplice che con le pareti in muratura.

Complessivamente nella necropoli in contrada Olivarelle, il rito crematorio è attestato nel 15% del-le sepolture, delle quali il 72% realizzate in fosse terragne, ed il 28% a cassa, in opera laterizia. (tav. 4).

Per quanto concerne l’organizzazione degli spazi, all’interno della necropoli, solo nella zona nord-o-vest della proprietà De Caria è stata evidenziata la presenza di un recinto, del quale rimane il lato est, su cui è un’apertura ed a cui si legano i due lati perpendicolari di esso, asportati in parte, durante i lavori di sbancamento che hanno preceduto lo scavo. I muri costruiti con pietre delimitano un’area destinata ad un gruppo di undici sepolture21, tutte senza corredo, orientate in senso nord-sud e quindi riferibili alla fase d’uso più recente della necropoli; sempre in questo gruppo, le tombe 15 e 24, del tipo a cassa in opera laterizia, non presentano muretti sul lato ovest, ma si legano alle corrispondenti por-zioni di muro del recinto; proprio la presenza di un recinto funerario e quindi la delimitazione di uno spazio all’interno della necropoli, lasciano supporre l’esistenza di altre delimitazioni, forse, asportate durante le precedenti fasi d’uso22.

Nel settore della necropoli indagato nella proprietà De Caria, il 39% delle tombe rinvenute presen-ta il corredo che, nonostante la confusione operata nel corso degli anni, consente di ,ssare la cronolo-gia delle due fasi d’uso identi,cate, tra l’età 6avia e l’inizio del III secolo d.C.

14 Una breve sintesi è in L"&&"!7$ 2001: 997-998.15 Le prospezioni hanno rilevato, nella fascia subito a Sud-Est della strada provinciale, la presenza di strutture ar-cheologiche di*use. In corrispondenza delle zone indiziate sono stati e*ettuati nove saggi di controllo che hanno confermato i dati evidenziati dalle prospezioni. 16 Le quattro epigra, (invv. 92790-92794) vengono indicate come genericamente provenienti da “scavi eseguiti nella città di Vibo” (cfr. B-%!%0%#' 1984: 58-60, ,gg. 3-6,).17 Si tratta di una inumazione in fossa terragna con copertura piana di mattoni senza corredo, essa è riferibile alla prima fase d’uso della necropoli. All’interno della sepoltura, presso la testa sono stati recuperati 14 chiodi di ferro che ci permettono di ipotizzare la presenza di una cassa lignea.18 La prima è una tomba a cassa di laterizi con copertura alla cappuccina e orientamento nord-sud; la seconda è una struttura quadrata con cassa in opera laterizia coperta da frammenti di embrici e orientata in senso nord-sud.19 La sepoltura, un’inumazione a cassa in opera laterizia con copertura alla cappuccina di embrici è orientata in senso Est-Ovest.20 Si tratta di una fossa terragna, sconvolta, coperta da un embrice con orientamento est-ovest.21 Si tratta delle tombe: 6-10, 15-16, 19 e 23-24. 22 Traccia di ulteriori raggruppamenti di ambiti familiari si possono ipotizzare anche nel caso delle tombe 45-53, 32-34 e 36-39.

399

Tav. 3. Proprietà De Caria, pianta scavo necropoli 1978.

Tav. 4. Tombe e corredi necropoli Olivarelle.

400

Il corredo delle tombe, nel 16% dei casi è costituito da una lucerna23, che in dieci deposizioni risulta essere stata collocata presso i piedi del defunto24. Tra gli oggetti di ornamento personale sono stati recuperati un gruppo di materiali in bronzo: un anello nella sepoltura 72, tre spatole per il trucco nella tomba 69, un ago nella tomba 42, ed in,ne due paia di orecchini in oro nelle sepolture 29 e 37. Invece, solo due, sono le monete ritrovate in altrettante sepolture: nella tomba 8325, dove la moneta è stata recuperata nella bocca dell’inumato, interpretabile quindi come obolo a Caronte, e nel riempimento della tomba 5326.

Anche i pochi materiali vitrei recuperati in questo lotto di necropoli si inquadrano nello stesso ambito cronologico e sono stati rinvenuti solo in tre tombe, la 5427, la 9028 e la 9729, tutte orientate in senso Nord-Sud. Tra queste sepolture quella che ha restituito più vetri, disposti sia attorno alla testa che presso i piedi dell’inumato, è la tomba 9030; purtroppo dei cinque unguentari recuperati durante lo scavo, tre sono dispersi ed i due residui corrispondono ad ampolle/balsamari di forma Ising 82b2, databili al II secolo d.C.

Nella tomba 97 è stato rivenuto solo un orlo di balsamario, che a causa dell’impossibilità di de,nire lo sviluppo del collo, si può solo, genericamente, riferire al tipo Isings 8231, mentre frammenti forse relativi ad un’altra ampolla/balsamario, molto deformata per e*etto del fuoco, sono stati recuperati nella tomba 5432.

Rimanendo nell’ambito della stessa necropoli, di notevole interesse risulta il corredo dell’unica sepoltura (tomba 600) indagata nel lotto del “Liceo Scienti,co”33: una cremazione inglobata in un piccolo monumento a pianta quadrata (tav. 5).

Le ceneri del defunto ed il suo corredo risultano riposti in una piccola fossa terragna quadrangolare, centrale34, attorno alla quale è stata messa in opera una struttura con alzato a gradini, costruita con larghi muretti, edi,cati con frammenti di laterizi legati da malta. Purtroppo l’elevato del monumento risulta

23 Purtroppo solo 5 delle lucerne recuperate sono riferibili con certezza ad altrettante tombe per le altre i dati in nostro possesso sono discordanti. Le 24 lucerne recuperate riferibili a tipi Loeschcke X, Deneauve VIIA e VIIB e Fabbricotti Ia ampiamente attestati nell’impero romano tra il terzo quarto del I e il III secolo d. C.24 Si tratta di 9 tombe ad inumazione la T 20, 29, 32, 33, 36, 48, 61, 64, 99 e di una cremazione la T 90 in fossa terra-gna con embrici di base e sulle testate, il cui corredo comprende anche 5 bottiglie-unguentari di cui due si presentano nel catalogo infra nn. 2-3.25 La moneta D: Marco Aurelio; R: concordia stante con patera (145-160 d.C.).26 In questa tomba è stato recuperato un semis con testa di Saturno e prua (dopo l’89 d.C.).27 Si tratta di una cremazione in fossa terragna con unica copertura costituita da un cumulo di pietre. Nel giornale di scavo è riportata la notizia della presenza del corredo, costituito da una lucerna “romana con disegno a rilievo” e da “un’anforetta in vetro”.28 Inumazione in fossa terragna con fondo e testate costituiti da embrici. 29 La tomba è a cassa in opera laterizia con copertura piana di laterizi. Si tratta di un’inumazione.30 Nella tomba 90, presso l’embrice di testata, in corrispondenza dei piedi, è stata rinvenuta un’”anforetta” di vetro in frammenti e sul lato opposto, presso la testa, è stata recuperata metà di una “bottiglietta”. Ancora presso i piedi del defunto, a destra è stata rinvenuta una “bottiglia di vetro con il collo alto, il corpo basso e l’orlo estroverso” ed a sinistra una lucerna tipo Deneauve VIIA. A sinistra della testa sono state trovate, integre, sia una “bottiglia”, identica a quella recuperata ai piedi, con il fondo sotto il “tegolone” ed il collo verso l’interno e un’ulteriore “bottiglia-unguen-tarium” con il collo verso l’esterno. Degli oggetti di corredo della T 90, sono state reperite solo due bottiglie lacunose del tipo Isings 82b2 (nn. 2-3 del catalogo). Nel Museo, riferita alla stessa sepoltura, è conservata una lucerna del tipo Fabbricotti Ia ma non è citata nel giornale di scavo.31 Cfr catalogo n. 4. Nel riempimento della sepoltura sono stati, inoltre, recuperati un chiodo in ferro oltre ad alcuni frammenti a vernice nera. 32 Cfr. infra n. 1 del catalogo. All’interno della sepoltura sono stati inoltre recuperati un gruppo di chiodi in ferro ed una lucerna, Deneauve VIIA. 33 La sepoltura è stata indagata col saggio n. 6.34 m 0,90 x 0,70.

402

completamente asportato già in antico, infatti rimane un unico ,lare nell’angolo nord-est. La tomba trova confronto con tre sepolture indagate nel lotto De Caria, che presentano anch’esse pianta quadran-golare con uno spazio dedicato alla deposizione del defunto, ma in nessuno dei tre casi è stata accertata la presenza di un alzato nè di un corredo altrettanto vario e ricco35. La tomba 600 ha restituito, tra i tanti oggetti di corredo: 14 monete di bronzo36, di cui quattro riferibili ad Augusto37 ed una a Sesto Pompeo, databile dopo il 45 a.C.38, unitamente a molti frammenti in lamina di bronzo, tra cui un contenitore qua-drato con decorazione a nervature concentriche39 e quattro anelli40. Sono stati recuperati, inoltre: parec-chi frammenti di elementi in osso ed in avorio variamente decorati, oltre ad uno stilo, quattro astragali ed alcuni elementi di ferro la cui forma non è identi,cabile per il pessimo stato di conservazione; un gruppo di frammenti ceramici di piccolissime dimensioni tra cui si riconoscono due lucerne, una del tipo a volute ed una con disco decorato a rilievo41. A questo gruppo di oggetti sono da aggiungere: 7 pedine42, 10 vaghi di collana43 e 15 unguentari vitrei deformati per e*etto del calore44 (tavv. 6-7). Questi ultimi purtroppo, a causa della fusione, non sono riconducibili a nessuna delle molte forme note, fatta eccezione per tre esemplari45 che rimandano al tipo 8/28A della Isings, nella variante più antica con il collo più corto del corpo, ampiamente attestato nel mondo romano tra l’età tiberiana e quella 6avia. Il quadro complessivo dei materiali rinvenuti in questa ricchissima sepoltura, rinviano alla seconda metà del I secolo d.C.

Passiamo ora all’altra necropoli scavata a Vibo Valentia Marina, in località Santa Venera. Va premesso che, dopo la deduzione della colonia latina, nel territorio vibonese è documentata una

crescente di*usione degli insediamenti in villa, con estese aree produttive che, nel caso degli insedia-menti marittimi, è possibile supporre abbiano bene,ciato delle opportunità di scambio commerciale legate alla presenza del grande porto della città. Anche nelle ville presenti su questo territorio, tra il II e il III secolo d.C., è attestata una fase di monumentalizzazione, che ne distingue la funzione preva-lentemente residenziale46.

Sia i vecchi rinvenimenti47, ai quali oggi possiamo aggiungere altri due ambienti rilevati come “ru-deri” sulla pianta del “Porto di Santa Venere” del 188648, che le recenti indagini svolte in questa locali-tà, indicano la presenza di un insediamento di notevoli dimensioni caratterizzato, da una certa monu-mentalità (tavv. 8-9) Le tre campagne di scavo condotte tra gli anni 1994 e 200249, hanno consentito

35 Tombe di queste dimensioni sono attestate nella Proprietà De Caria: la T 71, inumazione (m 3,70x2,20 con fossa terragna interna è m 1,75x1,00) e la T 88, incinerazione (3,20x3,70m con fossa terragna di m 1,40x1,80). Attualmente ho in corso l’edizione completa del corredo. 36 Le monete sono in pessimo stato di conservazione per e*etto del calore della cremazione di esse un esemplare ha ancora un frammento di osso attaccato ad una delle facce.37 La schedatura delle monete è stata fatta dalla dott. G. Gargano che ringrazio per la costante disponibilità.38 D/testa gianiforme con le sembianze di Sesto Pompeo; R/prua a destra.39 Questo tipo di contenitore, generalmente interpretato come calamaio o contenitore per cosmetici, è databile all’età imperiale, cfr. M'#0"!2% 1982: 115-116.40 Potrebbe trattarsi sia di elementi legati alle vesti o di applique su oggetti in materiale deperibile.41 Le esigue dimensioni dei frammenti recuperati non permettono di de,nire meglio i due esemplari.42 Cfr. infra nn. 5-10. 43 Nn. cat. 11-19. L’esemplare n. 11 trova confronto con un pezzo rinvenuto a Vibo Valentia nell’abitato (cfr. R%-&'((" 2003a: 214-215, nn. 21-23).44 Nn. cat. 21-35.45 Nn. cat. 21 e 23-24.46 I"!!'(($ 1995: 58-62; S"!4$!'&% 1994: 580.47 I"!!'(($ 1989: 695-696.48 La pianta è in corso di pubblicazione da parte dello scopritore (cfr. M%!&')"!&$ 2012: 227).49 Le tre campagne di scavo, e*ettuate per conto della Soprintendenza per i Beni archeologici della Calabria sono state dirette dalla Dott. M. T. Iannelli, e seguite sul campo da chi scrive.

405

di esplorare una porzione di necropoli inquadrabile tra la ,ne del I ed il III secolo d.C.50 (tav. 10).Il complesso funerario è da riferirsi alla villa attestata nell’area già alla ,ne dell’Ottocento, con

rinvenimenti e indizi che si susseguiranno ,no agli anni trenta del secolo successivo, quando, durante i lavori per la costruzione di due tratti ferroviari, quello statale e quello regionale, vennero rinvenuti

50 In località Santa Venera, a causa di lavori di edilizia privata, si è potuta indagare una fascia di terra compresa tra il vec-chio tracciato della ferrovia calabro-lucana e il piede del declivio. Lo scavo archeologico in estensione è stato preceduto da due campagne di prospezioni, che hanno permesso di riconoscere, sull’area, due distinte zone di interesse, la fascia lato mare limitata ad ovest dal tracciato ferroviario, dove è stata confermata la presenza di strutture murarie in estensione e quella a monte della strada interpoderale, dove è stata evidenziata la presenza di un nucleo di*uso di sepolture.

Tav. 10. Vibo Marina, pianta scavo necropoli 1994-2002.

406

alcuni pezzi di notevole pregio artistico51.Purtroppo oltre a questi elementi, che dovevano decorare ambienti di rappresentanza della villa, nulla

è noto delle strutture relative all’insediamento, fatta eccezione per un pavimento a mosaico geometrico, rinvenuto a valle del vecchio tracciato ferroviario. La villa, data la morfologia del sito, è probabile che si sviluppasse verso il mare, con una disposizione organizzata a terrazzi. La poca disponibilità di terreno utile per l’agricoltura e la presenza di un piccolo approdo52 permette di supporre che l’economia di questo insediamento, dovette essere connessa alla pesca, forse in particolare, a quella del tonno53.

Le tre campagne di scavo e*ettuate oltre alle informazioni sulla necropoli, hanno consentito di acquisire anche una serie di dati sulle diverse fasi di frequentazione dell’area che risulta in uso ,n dalla preistoria. Alcuni utensili di ossidiana e di selce sono stati recuperati sia negli strati super,ciali che nel riempimento di tre sepolture.

Per quanto concerne le fasi d’uso storiche, uno strato riferibile ad una risistemazione dell’area, ha restituito un nucleo di frammenti di vernice nera, inquadrabili tra la ,ne del IV e il I secolo a.C.54, ma nessuna traccia di struttura riferibile a questa fase. L’area come indicano i materiali rinvenuti negli strati super,ciali, continua a essere frequentata55 ,no alla ,ne del I secolo d.C., quando viene imposta-ta sul margine est della villa, la necropoli, che rimarrà in uso ,no al III secolo d.C.

In riferimento alla fase d’uso posteriore alla necropoli, i materiali recuperati nello strato di oblite-razione, permettono di stabilire la continuità di frequentazione dell’area ,no a tutto il VII secolo d.C., epoca in cui la zona viene de,nitivamente abbandonata. Si tratta di un gruppo di frammenti di orli in sigillata africana D2 e in africana da cucina56, un frammento di anfora olearia del tipo Keay LXII e in,-ne tre frammenti di bicchiere a calice tipo Isings11157 che confermano la datazione della ,ne d’uso (foto n. 12). Forse è all’ultimo periodo d’uso che devono essere riferiti alcuni lacerti di fondazioni in pietra, identi,cati nella zona nord dell’area di scavo58, ma la mancanza di elementi riferibili ai piani di frequen-tazione delle strutture, non consentono di de,nirne né lo sviluppo né la funzione delle strutture.

Complessivamente sono 90 le tombe scavate, che appaiono simili per struttura59 a quelle documen-tate nella coeva necropoli in contrada Olivarelle di Vibo Valentia, anche se qui è attestato il solo rito inumatorio e il 17% delle sepolture sono multiple e bisome60. La presenza di tombe riutilizzate indica

51 I"!!'(($ 1989: 695-696 con bibliogra,a precedente e I"!!'(($ 1995: 49-50. Sono stati rinvenuti il busto in ba-salto di un personaggio femminile databile all’età claudia (41-54 d. C.) ma anche una copia dell’Artemide di Dresda (primi decenni del I sec. d.C.) ed ancora, una statua di divinità barbata (138-192 d.C.) e un’Arianna addormentata (,ne II-III secolo d.C.) (cfr. F"'2% 1994: 607-612).52 Tale ipotesi è stata fatta da G$3$4($"!% 1989: 755-757.53 Eliano, Hist. Anim. 15,3 e Archestrato, Edhypath, fr. 2454 Si tratta di:un piedino di coppa a conchiglia, IV-III sec. a.C.; tre frammenti di orlo di coppa tipo Morel 2635; quattro frammenti di orlo di coppa, genere Morel 2900; un orlo di piatto tipo Morel 1461b ed in,ne un frammento di orlo di coppa con decorazione gra+ta. 55 Oltre ai frammenti a vernice nera sono stati recuperati un gruppo di frammenti a vernice rossa interna, un fram-mento di orlo di anfora tipo Dressel 1A e uno del tipo Pelichet 46.56 Riferibili ai tipi EAA I, XLI, 6 e L, 12 o anche LI, 5 e XLIX, 8 e LI, 3 e tipo XLII,6.57 Cfr. cat. nn. 44-46.58 Si tratta di una piccola porzione delle fondazioni in pietra di due (?) possibili ambienti, di cui quello più a nord sembra avere andamento curvilineo mentre dell’altro resta parte di un angolo.59 Il gruppo di sepolture indagate presenta una copertura costituita, in super,cie, da pietre e frammenti di laterizi e quando le pareti delle fosse sono costituite da muretti, essi sono realizzati con frammenti laterizi di riutilizzo e malta. Il 48% delle tombe presenta copertura alla cappuccina di embrici, che, nel 71% dei casi, è impostata su una cassa di laterizi e nel 29%, su una fossa terragna. Il 19% delle sepolture presenta una copertura piana di laterizi che nel 62% dei casi è impostata su cassa in muratura mentre nel 38%, su fossa terragna.60 Multiple sono le tombe 143 e 267, bisome la 141, 242, 244, 251, 262, 264, 266 e 297. Le tombe riutilizzate sono tutte a cassa di laterizi con copertura alla cappuccina, tranne la tomba 297 che presenta copertura piana.

407

lo stretto legame familiare esistente tra i componenti del gruppo, come evidenziato dalla tomba 29261, in cui la cassa risulta riaperta subito dopo la morte del primo individuo, sul quale verrà adagiato il corpo del secondo inumato; e parimenti nel caso di tre sepolture di adulto, nel cui riempimento sono realizzate altrettante tombe di bambino62.

Il complesso delle 90 sepolture indagate, è riconducibile ad un gruppo sociale omogeneo così come indicano i corredi, presenti nel 30% delle tombe, che appaiono omogenei sia nella composizione che nella tipologia delle forme vascolari presenti. Le tombe femminili restituiscono, in prevalenza, olle di produzione locale63 oltre ad elementi relativi all’abbigliamento e all’hornatus: un anello di bronzo, frammenti di bracciale, due aghi crinali in osso64. Tra gli altri oggetti sono stati rinvenuti, in quattro sepolture, un gruppo di borchie in ferro presso i piedi del defunto, relativi ai calzari, in otto tombe altrettante lucerne65 ed inoltre sei monete in altrettante deposizioni66.

Cinque delle sepolture indagate hanno restituito oggetti in vetro. Si tratta di due bottiglie e un bal-samario, la prima delle quali rinvenuta nella tomba 22167, riferibile alla forma Isings 92, classica botti-glia da vino la cui produzione si di*onde in Occidente alla ,ne del II secolo d.C. e la seconda relativa al tipo Isings103, nella sepoltura 26568 il balsamario è riferibile al tipo Isings 82ab2, nella tomba 10669; si tratta ancora di oggetti le cui tipologie sono inquadrabili tra il II e il III secolo d.C. (tavv. 11-12).

I tre contenitori sono stati recuperati vuoti, dunque sicuramente deposti tappati e rimasti tali ,no a quando le tombe non si sono riempite di terra. In particolare il balsamario rinvenuto nella tomba 106, cat. n. 37, è stato spostato verso l’alto, subito sotto i mattoni di copertura della tomba, dalla terra che ha riem-pito la cassa lentamente; è probabile, perciò, che il contenuto si sia volatilizzato immediatamente dopo la deposizione e che la conseguente leggerezza dell’oggetto, ne abbia reso possibile lo spostamento verso l’alto.

Per quanto concerne la forma Isings 82b2, ampiamente attestata nel mondo romano occidentale, è di*usa anche in quest’area della Calabria come dimostrano le attestazioni di Vibo, nella necropoli De Caria, e di Gioia Tauro. In particolare il nostro esemplare è caratterizzato dalla presenza sul fondo di un bollo molto lacunoso che, al momento, è privo di confronto (tav. 11).

Nella tomba 24470, una deposizione bisoma, sono stati recuperati un vago di collana di colore ver-de oltre a due pendenti in vetro blu, di cui uno rappresenta forse la testa di un del,no. Per ,nire, nel riempimento della sepoltura 26271, anch’essa bisoma, sono stati rinvenuti un piede ed un orlo di forma chiusa di dimensioni molto ridotte (tav. 12).

61 Cassa di mattoni con copertura alla cappuccina di embrici. 62 Tombe 145/147, 223/225 e 195/211. Il 17% delle sepolture è di piccole dimensioni e quindi riferibile a bambini.63 Le tombe nelle quali è attestata la presenza dell’olla o della brocchetta in ceramica comune, sono otto, ma frammenti di olle sono stati rinvenute sia nel riempimento di molte sepolture che negli strati di riporto.64 Rispettivamente nelle tombe 304, 303, 297 e 209.65 Tre tipo Deneauve VIIA e due tipo Ponsich IIIB2b di cui una con bollo CCORVRS e due del tipo Fabbricotti Ia.66 Si tratta di monete in pessimo stato di conservazione di cui solo due sono riferibili alla prima metà del III sec. d.C.67 Tomba a cassa di laterizi con copertura di mattoni piani. All’interno della sepoltura, l’inumato era disteso con la testa ad est; in prossimità della tibia destra, è stata rinvenuta vuota e inclinata, la bottiglia (cat. n. 36), presso i piedi un gruppo di chiodini in ferro ( relativi ai calzari?).68 La tomba a fossa. Nell’angolo sud, tra l’embrice e la testa è stata recuperata la bottiglia di vetro (cat. n. 38) inclinata sulla pancia, con il collo rivolto verso la testa dell’inumato.69 La struttura è a cassa di laterizi con copertura di mattoni piani. Durante lo scavo della copertura costituita da fram-menti di mattoni e piccole pietre, è stata rinvenuta l’olla schiacciata. 70 Si tratta di una cassa di mattoni con deposizione bisoma. Nel riempimento interno sono stati recuperati tre piccoli pendenti di vetro, pertinenti con ogni probabilità ad una collana. 71 La tomba a cassa in muratura con copertura alla cappuccina, ha il fondo costituito da laterizi. L’inumato più re-cente ha la testa ad est ed è disteso con le mani unite sul bacino, mentre, presso la testata est, sono stati raccolti i resti dell’altro individuo. Nel riempimento sono stati recuperati due frammenti di vetro, un orlo e un fondo, non meglio de,nibili (nn. cat. 39-40).

408

Tav. 11. Vibo Marina, necropoli. Piante e corredi tombe 221, 265 e 106.

Tomba 106

Tomba 265

Tomba 221

410

CATALOGO

1. Materiali vitrei fusi Tav. 4.1Necropoli in contrada Olivarelle, proprietà De Caria (VV), T 54, 1978 (VV); Inv. 127045 = 127046.Vetro incolore trasparente.Ventiquattro frammenti di vetro fuso e contorti per e*etto del calore, forse pertinenti ad un uni-co pezzo la cui forma non è de,nibile. Parzialmente ricomposti.Considerato lo stato di fusione è impossibile sta-bilirne la forma, ma si può ipotizzare si tratti di una ampolla/balsamario. L’uso di inserire nella cremazione ancora calda gli oggetti del corredo è ampiamente documentato nel mondo romano. In Calabria, esemplari fusi sono stati rinvenuti a Locri cfr. B"#'((% 1992. A Vibo Valentia questo uso è documentato nella stessa necropoli cfr. infra cat. nn. 21-35. Un esemplare deforma-to per e*etto del calore è presente anche tra i materiali della Collezione Capialbi, inv. C 1005 che, visti gli interessi del Conte e le modalità di formazione della raccolta, potrebbe essere stato rinvenuto nella stessa necropoli.

2. Ampolla/Balsamario Tav. 4. 2Necropoli in contrada Olivarelle, proprietà De Caria (VV), T 90, 1978 (VV); Inv. 92799. H 12,9 - Ø 4,7.Vetro incolore con sfumatura bianca; so+atura libera.Orlo estro6esso ed ispessito ottenuto ripiegando il bordo verso l’interno. Collo cilindrico lungo e sottile a pro,lo continuo con la spalla svasata.Rimangono orlo e collo.II sec. d.C. Cfr. infra n. 37.

3. Ampolla/Balsamario Tav. 4. 3 Necropoli in contrada Olivarelle, proprietà De Caria (VV), T 90, 1978; Inv. 92800. H 13,5 - Ø 7,7.Vetro semitrasparente bianco con abbondantis-sime striature e microbolle; leggera asimmetria del collo; so+atura libera.Orlo estro6esso orizzontale ispessito. Collo ci-lindrico lungo e sottile a pro,lo continuo con la spalla svasata.

Rimane orlo, collo e parte della spalla; ricompo-sto in vari frammenti. II sec. d.C. Cfr. infra n. 37.

4. Balsamario Tav. 4 Necropoli in contrada Olivarelle, proprietà De Caria (VV), T 97, 1978 (VV); Inv. 127047. H 4,1 - L 4.Vetro trasparente incolore con striature bianco opaco; so+atura libera. Orlo a tesa piana con estremità ingrossata ottenu-ta ripiegando il bordo all’interno. Collo cilindrico.Rimane orlo e piccola porzione del collo.II sec. d.C. Cfr. Isings 82. L’esemplare si può riferire solo ge-nericamente, alla forma 82 manca infatti la pos-sibilità di stabilire il rapporto tra collo e corpo.

5. Pedine da gioco Tav. 6. 5a, 5b.Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Invv. 127019 e 127020. H 0,6; Ø 1,6 e H 0,6; Ø 1,5.Vetro opaco nero poroso, fuso entro stampo.Forma discoidale, con faccia superiore convessa e base piana. Integre.Cfr. M'0%!0'(($, N%&"#$"!!$, F'##"#$ 1998: 23-24, 151-156; S"!!"77"#% et alii 1998: 79; G"/-00$ 1997: 478; Z".5$'#$ 1998: 196.A Vibo Valentia oltre agli otto esemplari rinve-nuti nella tomba 600, due pedine sono state recu-perate nello scavo in ambito urbano (cfr. R%&'(-(" 2003a, 214, nn. 21-22). Questi oggetti sono ampiamente documentati nell’antichità sia nel mondo greco che in quello romano, risultando particolarmente di*usi tra il I e il II secolo. Si è ipotizzato che l’uso di diverse colorazioni servisse per di*erenziarne il valore o fosse usato per di-stinguere i giocatori.

6. Pedine da gioco Tav. 6.6a, 6bNecropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Invv. 127021e 127022. H 0,5; Ø 1,5 e H 0,6; Ø 1,6.Vetro opaco bianco, fuso entro stampo.Forma discoidale, con faccia superiore convessa e base piana.Integre.Cfr. n. 5.

411

7. Pedina da gioco Tav. 6.7Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127023. H 0,5 - Ø 1,3.Vetro opaco bianco, fuso entro stampo, decora-zione a gocce gialle e blu.Forma discoidale, con faccia superiore convessa e base piana. Integra.Cfr. idem.

8. Pedina/castone Tav. 6.8Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127024. H 0,6 - L 2.Vetro trasparente azzurro, poroso; fuso entro stampo.Forma quasi ovale, con faccia superiore convessa e base piana. Lacunosa.Cfr. idem.

9. Pedine da gioco Tav. 6.9Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127025. H 0,6 - Ø 1,7.Vetro opaco nero, fuso entro stampo.Forma discoidale, con accia superiore convessa e base piana. Ricomposta da due frammenti.Cfr. idem.

10. Pedine da gioco Tav. 6.10Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Invv. 127026. H 0,7 - Ø 1,7.Vetro opaco nero, fuso entro stampo.Forma discoidale, con faccia superiore convessa e base piana. Rimane metà dell’oggetto.Cfr. idem.

11. Vago da collana Tav. 6.11 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127027. H 1,8 – Ø 1,4. Vetro opaco colore vinaccia poroso; vetro lavo-rato a lume con decorazione a spirale in bianco.Forma cilindrica, con corpo a pro,lo concavo e otto costolature parallele di spessore diseguale. Basi piane e largo foro centrale circolare. Ricomposto.Cfr. M'#0"!2% 1982: 328, ,gg. 185 e 198. Per l’età romana l’unico vago di collana rinvenuto a Vibo Valentia è stato recuperato nella via Milite

Ignoto (inv. 59678) R%&'((" 2003a: 214-215, nn. 21-23. Nella stessa tomba sono stati rinve-nuti altri due pezzi simili (cfr. infra n. 12). II-III sec. d.C.

12. Vago di collana Tav. 6.12a, 12b Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co USS 600, 1999 (VV). Inv. 127055 e 127028. H 2,6 – Ø 1,9 e H 1,4.Vetro opaco colore vinaccia poroso; vetro av-volto attorno ad un sostegno con decorazione a spirale in bianco.Forma cilindrica, con corpo a pro,lo concavo con nervature parallele, basi piane e largo foro centrale circolare.Frammento.Cfr. infra n. 11.

13. Vago di collana Tav. 6.13Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co USS 600.Inv. 127048.Vetro opaco giallo; vetro avvolto attorno ad un sostegno con decorazione costituita da punti su fondo grigio al cui interno è una goccia azzurra che contiene un cerchio bianco con riempimen-to in blu.Forma sferica con largo foro circolare; super,cie decorata ad “occhi”. H 0,9 - Ø 0,9.Ricomposto.Cfr. Sette!nestre: p. 233, ,g. 143. Nella stessa tomba (cfr. infra n. 15).

14. Vago di collana Tav. 6.14Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127049. H 0,8 - Ø 1,2.Vetro opaco grigio, poroso; vetro avvolto attor-no ad un sostegno con decorazione costituita da punti in giallo e in bianco.A disco appiattito, con corpo a pro,lo concavo e largo foro circolare; super,cie decorata da serie di punti.Ricomposto.Cfr. Esemplari simili sono stati rinvenuti nella stessa tomba infra nrr. 16-19.

15. Vago di collana Tav. 6.15Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127051. H 1,4 - Ø 2,1.Vetro opaco vinaccia, poroso; vetro avvolto at-

412

torno ad un sostegno; leggermente deformato; decorazione costituita da serie di cerchi bianchi che contengono linea e punto blu.Forma quasi cilindrica, con corpo a pro,lo con-cavo, basi piane, largo foro circolare, super,cie decorata con motivo ad “occhi”. Ricomposto con lacuna.Cfr. infra n. 13.

16. Vago di collana Tav. 6.16Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127053. H 1 - L 1,3.Vetro opaco azzurro scuro, poroso; vetro avvolto attorno ad un sostegno con decorazione punti-forme di colore giallo.Corpo cilindrico a pro,lo concavo.Frammento ricomposto.Cfr. infra nn. 14 e 17-19.

17. Vago di collana Tav. 6.17Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127052. H 0,9 - L 1,2.Vetro opaco, vinaccia, poroso; vetro avvolto at-torno ad un sostegno con decorazione costituita da punti verdi e bianchi.Corpo a pro,lo concavo.Frammento.Cfr. Esemplari simili sono stati rinvenuti nella stessa tomba, infra nrr. 14, 16, 18-19.

18. Vago di collana Tav. 6.18Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127054. H 1,7 - L 1,1.Vetro vinaccia opaco e poroso; vetro avvolto su sostegno con decorazione costituita da punti gialli, verdi e bianchi.Corpo cilindrico a pro,lo concavo e largo foro centrale.Frammento.Cfr. infra nn. 14, 16-17 e 19.

19. Vago di collana Tav. 6.19Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127057. H 0,7 - Ø 1,1.Vetro opaco color vinaccia, poroso; vetro av-volto su sostegno con decorazione costituita da gocce di varie dimensioni gialle, azzurro e verde.Corpo quasi discoidale a pro,lo concavo con largo foro centrale.Ricomposto.Cfr. Esemplari simili sono stati rinvenuti nella stessa tomba, infra nrr. 14 e 16-18.

20. Castone/Pedina Tav. 6.20Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127056. H 0,2 - L 1,2.Vetro trasparente verde, poroso; fuso entro stampo.Elemento di forma romboidale con angoli e bor-di arrotondati e con le due facce quasi piane. Integro.

21. Balsamario Tav. 11.21Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US600. Inv. 127033. H 8,6 - L 3,1.Vetro trasparente incolore con sfumatura ver-deazzurra; so+atura libera; deformato per e*et-to del fuoco.Labbro imbutiforme; collo cilindrico; corpo pi-riforme e fondo a pro,lo concavo.Integro.Età tiberiana - età 6aviaCfr. Isings 8/28.

22. Balsamario Tav. 11.22Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127031. H 4,3 - L 3,4.Vetro trasparente incolore con sfumatura verde chiaro; so+atura libera; ripiegato su se stesso e deformato per e*etto del fuoco. Collo cilindrico; corpo allungato; fondo a pro,-lo concavo.Ricomposto.Cfr. Non reperibili.

23. Balsamario Tav. 11.23Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127030. H 8,1 - L 3,5.Vetro trasparente incolore con sfumatura verde chiaro; so+atura libera; leggermente deformato per e*etto del fuoco. Labbro imbutiforme, collo cilindrico strozzato all’attacco con il corpo piriforme.Rimane l’orlo, il collo e parte del corpo; ricom-posto.Età tiberiana - età 6aviaCfr. Isings 8/28.24.

24. Balsamario Tav. 11.24 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127035. H 7,9 - L 2,3.Vetro trasparente incolore con sfumatura az-zurro; so+atura libera; deformato per e*etto del fuoco.

413

Labbro imbutiforme, collo cilindrico, corpo pi-riforme e fondo a pro,lo convesso.Ricomposto con lacune.Età tiberiana - età 6aviaCfr. Isings 8/28.

25. Balsamario Tav. 11.25Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127036. H 6,2 - L 3,7.Vetro trasparente incolore con sfumatura az-zurro chiaro; so+atura libera; deformato e ap-piattito per e*etto del fuoco.Labbro ingrossato, collo cilindrico, corpo piri-forme, fondo a pro,lo convesso.Ricomposto con lacune. Cfr. Non reperibili.

26. Balsamario Tav. 11.26 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127038. H 6,2 - L 2,3.Vetro trasparente incolore con sfumatura vinac-cia; so+atura libera; deformato per e*etto del fuoco.Corpo piriforme, fondo a pro,lo concavo.Ricomposto con lacune, vi rimane attaccato un frammento di vetro trasparente verde chiaro non pertinente all’oggetto. Cfr. Non reperibili.

27. Balsamario Tav. 11.27 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127039. H 9,7 - L 3,1.Vetro incolore con sfumatura azzurro chiaro trasparente; so+atura libera; deformato e ap-piattito per e*etto del fuoco.Collo cilindrico, corpo piriforme, fondo a pro-,lo concavo.Ricomposto con lacune. Cfr. Non reperibili.

28. Balsamario Tav. 11.28 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127041. H 6,3 - L 2,3.Vetro trasparente incolore con sfumatura az-zurra chiara e con striature e microbolle; so+a-tura libera; leggermente deformato per e*etto del fuoco.Corpo piriforme, fondo concavo.Ricomposto parzialmente.Cfr. Non reperibili.

29. Balsamario Tav. 11.29 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600 (VV). Inv. 127034. H 6 - L 2,5.Vetro trasparente incolore con sfumatura az-zurro; so+atura libera; deformato e appiattito per e*etto del calore.Corpo piriforme e fondo a pro,lo concavo.Ricomposto con lacune.Cfr. Non reperibili.

30. Balsamario Tav. 11.30 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127040. H 3,3 - L 3,1.Vetro incolore con sfumatura azzurro chiaro trasparente; so+atura libera.Fondo a pro,lo concavo.Ricomposto; leggermente deformato per e*etto del fuoco.Cfr. Non reperibili.

31. Balsamario Tav. 11.31 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127042. H 2,8 - L 3,6.Vetro trasparente verde scuro con striature; sof-,atura libera; deformato per e*etto del fuoco.Fondo a pro,lo concavo.Ricomposto.Cfr. Non reperibili.

32. Balsamario Tav. 11.32 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127032. H 5,2 - L 3,9.Vetro trasparente incolore con sfumatura verde chiaro; so+atura libera; deformato per e*etto del fuoco.Lacunoso.Cfr. Non reperibili.

33. Balsamario Tav. 11.33 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127043. H 3,5 - L 2,3.Vetro trasparente azzurro; so+atura libera; de-formato e accartocciato per e*etto del calore.La forma del contenitore non è de,nibile perché il pezzo risulta accartocciato per e*etto del fuoco.Lacunoso.Cfr. Non reperibili.

414

34. Balsamario Tav. 11.34 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127044. H 4,7 - L 3.Vetro trasparente azzurro; so+atura libera; de-formato e accartocciato per e*etto del calore.La forma è imprecisabile perché l’oggetto risulta deformato e accartocciato per e*etto del fuoco. Lacunoso.Cfr. Non reperibili.

35. Balsamario Tav. 11.35 Necropoli in contrada Olivarelle, Nuovo Liceo Scienti,co US 600. Inv. 127037. H 6,8 - L 1,3.Vetro trasparente incolore con sfumatura az-zurro; so+atura libera; deformato e appiattito per e*etto del fuoco.La forma del contenitore non è de,nibile, pre-senta un foro passante nella parte centrale.Integro.Cfr. Non reperibili.

36. Bottiglia Tav. 11.36Vibo Marina, Località Santa Venera T 221, 1994 (VV). Inv. 92374. II-III sec. d.C. H 13,6 - L 9,9.Vetro trasparente incolore con sfumatura verde chiaro; so+atura libera; il collo è decorato a metà da un ,lamento dello stesso colore applicato.Bottiglia con orlo leggermente estro6esso e con estremità ingrossata e arrotondata, breve collo cilindrico, corpo globulare, piede ad anello. Ricomposta con lacuna sulla pancia.Isings 92. Sul nostro esemplare il fondo risulta a pro,lo convesso e sul collo vi compare un ,la-mento applicato. Per un esemplare conservato nel museo di Cagliari (cfr. Borghetti, Stia+ni 1994: 355 tav. 75, pp. 72 e 132; II-III sec. d.C.). Il no-stro esemplare è inquadrabile per contesto, come proposto dalla Isings, alla ,ne del II secolo d.C..

37. Balsamario Tav. 11.37 Vibo Marina, Località Santa Venera T 106, 1994 (VV). Inv. 92375. H 21 - L 11,4.Vetro incolore con sfumatura verde chiaro tra-sparente con striature e con tracce iridescenti di alterazione; so+atura libera; orlo deformato.Orlo estro6esso orizzontale con estremità in-grossata ribattuta all’interno, lungo collo cilin-drico che si svasa verso il basso. Corpo globulare schiacciato, fondo esterno concavo con bollo a

rilievo, molto lacunoso: foglia di edera, sul cui margine destro è una E, sormontata da N a sini-stra mentre non è leggibile quella a destra. Ricomposta con lacune sul corpo e sul fondo. II sec. d.C.Isings 82a2. La variante del tipo a corpo tronco-conico che presenta pro,lo continuo tra lungo collo e corpo è poco attestata nell’area occiden-tale dell’impero, mentre è ampiamente di*usa in oriente tra il II e il IV secolo.Il nostro esemplare trova confronto con un pez-zo nel museo di Cagliari (cfr. Borghetti, Stia+ni 1994: 121, tav. 32, n. 284; II d.C.). Tra il II e il III secolo si inquadra l’esemplare rinvenuto nel Canton Ticino (cfr. Biaggio Simona 1991: 155-156, tav. 26, ,g. 70). Per quanto concerne il bollo esso non trova con-fronto con i materiali noti.A Vibo questa forma è documentata nella ne-cropoli De Caria invv. 92799-92800 (cfr. infra) e sempre dalla città proviene anche il balsamario inv. C 1015 della Collezione Capialbi (sull’e-semplare Capialbi è apposta la scritta “Cofano 1912”, dato questo che o*re un ulteriore indizio della frequentazione in età romana, dell’area sa-cra greca).Il tipo, nella versione più tarda, per l’allunga-mento del collo e lo schiacciamento del corpo, trova confronto tra i materiali della necropoli romana di Gioia Tauro (cfr. infra).

38. Bottiglia Tav. 11.38Vibo Marina, Località Santa Venera T 265, 2001 (VV). Inv. 127029. H 10,8 - Ø 8,2.Vetro trasparente incolore con sfumatura az-zurra, rare bolle d’aria; so+atura libera.Collo cilindrico leggermente strozzato all’attac-co con la spalla arrotondata, corpo globulare. Fondo intro6esso. Ricomposta manca parte del collo e l’orlo. III sec. d.C. Isings 103. Esemplari da contesti tombali in B$"44$% S$.%!" 1991: 170-172, tav. 28, ,g. 73 (III-IV sec. d.C.). Il tipo di bottiglia nel suo sviluppo in età tardo antica è ben documentato in Calabria a Botri-cello (CZ) in un contesto di VI-VII secolo cfr. A$)", C%##"2% 2003: tavv. IV, 7; VII, 13, 16-17; VIII, 19. Il nostro esemplare che non si può

415

datare per contesto oltre il III secolo, ha collo ci-lindrico e leggera strozzatura alla base; esso rap-presenta la fase iniziale dello sviluppo di questo contenitore.

39. Forma chiusa Tav. 12.39Vibo Marina, Località Santa Venera T 262, 2001 (VV). Inv. 127063. H 0,4 - Ø 3.Vetro trasparente incolore con sfumatura az-zurro chiaro; so+atura libera; orlo deformato.Labbro a cordoncino orizzontale ribattuto verso l’interno. Collo a parete verticaleFrammento di orlo e collo.

40. Piede Tav. 12.40 Vibo Marina, Località Santa Venera T 262, 2001 (VV). Inv. 127064. H 1,7 - L 3,4.Vetro trasparente verde scuro con microbolle d’aria; so+atura libera.Piede a mandorla ingrossato ottenuto ripiegan-do l’estremità all’interno e con camera d’aria. Base d’appoggio e fondo esterno piano.Frammento.

41. Vago di collana Tav. 12.a Vibo Marina, Località Santa Venera T 244, 2001 (VV). n. 1. H 1,2 - L 0,5.Vetro verde-azzurro opaco.Perla cilindrica a sezione esagonale con foro pas-sante verticale.Sette!nestre, p. 241, ,g. 152-153.

42. Pendente Tav. 12.b Vibo Marina, Località Santa Venera T 244, 2001 (VV). n. 2. H 0,7 - L 1.Vetro blu intenso opaco.Resta un’estremità arrotondata con foro passan-te leggermente decentrato. Le esigue dimensioni del frammento non permettono una migliore de,nizione dell’oggetto.

43. Pendente Tav. 12.c Vibo Marina, Località Santa Venera T 244, 2001 (VV). n. 3. H 1,2 - L 2.Vetro blu intenso opaco.Rimane la testa di pro,lo di un animale stiliz-zato. La parte superiore è arrotondata e il foro passante è all’altezza degli occhi.Si potrebbe trattare di un pesce (del,no?).

44. Bicchiere a calice Tav. 12.44 Vibo Marina, Località Santa Venera US 101, 1994 (VV). Inv. 92584. H 2,4 - Ø 4,5.Vetro trasparente verde bottiglia; so+atura li-bera.Piede a disco con estremità ingrossata e arro-tondata ottenuta ripiegando l’estremità. Stelo tubolare pieno a pro,lo continuo con il fondo del bicchiere svasato verso l’alto.Rimane il piede e il fusto.Fine V-VI sec. d.C.Isings 111. Un esemplare simile al nostro è stato rinvenuto a Locri, in località Centocamere, cfr. R-/$!$08 2003: 175, tav. V, A6. Per una am-pia attestazione in età tardo antica, in un conte-sto calabrese, del bicchiere a calice si veda A$)", C%##"2% 2003: 349-350.

45. Bicchiere a calice Tav. 12.45 Vibo Marina, Località Santa Venera US 101, 1994 (VV). Inv. 92586. H 3,4 – Ø orlo 8.Vetro trasparente con sfumatura verde chiaro e leggera patina iridescente; so+atura libera.Orlo con estremità ingrossata a pro,lo arro-tondato leggermente rientrante, parete a pro,lo concavo-convesso.Frammento di orlo e di piccola porzione della parete.IV-V sec. d.C. Isings 111. Cfr. M$#"4($" 1994: tipo 5, ,g. 145, n. 31 (IV-V secolo).

46. Bicchiere a calice Tav. 12.46 Vibo Marina, Località Santa Venera US 101, 1994 (VV). Inv. 92588. H 3,2 – Ø orlo 6.Vetro trasparente incolore con leggera patina iridescente; so+atura libera.Orlo verticale leggermente ingrossato all’estre-mità a pro,lo continuo, con la parete che si al-larga verso il piede. Frammento.Fine V-VII sec. d.C. Isings 111. In Calabria un esemplare simile è at-testato a Botricello (cfr. A$)", C%##"2% 2003: 354, tav. XV, 44.

A. M. R.

416

Gioia Tauro

Da qualche tempo si registra un nuovo, rinato interesse scienti,co per la problematica storico archeologica relativa all’antica Métauros72, determinato anche da una più intensa collaborazione in-stauratasi tra la Soprintendenza per i Beni archeologici della Calabria e l’attuale Amministrazione comunale di Gioia Tauro.

E’ recentissima la sottoscrizione della convenzione per l’allestimento del Museo che sarà ospitato nell’antico e centrale Palazzo Baldari, ubicato proprio su quel terrazzo naturale dove, ,nora, gli studio-si hanno localizzato l’insediamento di età greca, seppur ancora “non su+cientemente documentato”73.

Lo studio dei materiali che qui si presentano, è il frutto del lavoro propedeutico all’allestimento delle collezioni museali di Métauros che per l’inizio del prossimo 2012 saremo in grado di presentare al pubblico74.

Per quel che riguarda il carattere preliminare dello studio, si ritiene necessario precisare che, di re-cente, è stato ultimato il lavoro di restauro e il trasporto del materiale nella nuova sede di Gioia Tauro e che, solo da qualche giorno, sono iniziate le operazioni di revisione dei materiali e di ricostruzione dei corredi tombali, pertanto per alcuni dei pezzi che qui si propongono, al momento, non siamo in grado di fornire la ricostruzione completa dei corredi. Ovviamente, se questo rappresenta un grosso li-mite per la corretta comprensione e datazione dei materiali in esame, pur tuttavia, si considera oppor-tuno pubblicarne una prima schedatura75, inserendoli nel contesto generale della necropoli rinvenuta in contrada Pietra, da cui provengono, e per la quale sono disponibili le notizie ,nora pubblicate76.

L’attenzione alle problematiche archeologiche di Métauros ebbe inizio intorno agli anni sessanta del secolo scorso77 proprio con l’indagine della necropoli che o*rì la maggior parte dei dati, tuttora disponibili per l’età greca, e mise in evidenza anche una successiva fase romana, durante la quale le sepolture furono sovrapposte a quelle precedenti di cui si era persa la memoria. La necropoli più tarda, probabilmente, è da mettere in relazione con altri rinvenimenti di età romana, databili tra II-III ed il IV sec. d.C., relativi a non meglio de,niti gruppi di abitazioni, già noti all’Orsi e successivamente, in parte, scavati dal De Franciscis, sempre nella località Pietra, vasta zona, ormai quasi completamente edi,cata, che corrisponde alla parte pianeggiante del sito, prossima al mare.

72 Cfr. gli studi sulla chora reggina dell’Università di Siena: C%#2$"!%, A00"#2% 2004; C%#2$"!%, A00"#2%, I)%(", B#%44$ 2006 con bibliogra,a precedente.73 S%3'#$!$, S"//$%!' 1990: 147, dove quest’ultimo, sviluppa una precedente ipotesi di De Franciscis; con biblio-gra,a precedente.74 Si ringrazia il Soprintendente dott.ssa Simonetta Bonomi per avere dato impulso e sostegno all’iniziativa alla quale collaborano il collega Claudio Sabbione che nel tempo ha e*ettuato le indagini, ,nora, le più signi,cative per la rico-struzione storica e la comprensione del sito; l’archeologa dott.ssa Roberta Schenal Pileggi attenta studiosa dei materiali; l’assistente Bruno Napoli rigoroso organizzatore; il personale del Museo nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, nelle persone: dei restauratori Giuseppe Pontari e Rosella Valia, che hanno portato a termine il restauro di tutti i mate-riali archeologici; e degli operai: Giuseppe Verro e Vincenzo Ferraro che ne hanno curato il trasporto e la sistemazione.75 Facciamo tesoro di una ri6essione del De Franciscis, e riferita proprio alla città di Gioia Tauro, ma, che a nostro avviso, vale anche per molti altri siti calabresi e non : “Metauros, come si è visto è un paese senza storia; perciò i pochi dati che si ricavano da vecchie e nuove scoperte hanno ciascuno un loro particolare interesse ed ogni elemento, anche se minimo, conviene sia utilizzato e direi quasi sfruttato nel miglior modo possibile.” 76 Per i primi interventi sulla necropoli romana di Gioia Tauro, cfr. D' F#"!0$)0$) 1960: 43-51, tavv. VIa, e XII-XV; per lo scavo delle tombe nei cui corredi sono presenti materiali vitrei cfr. S"//$%!' 1975: 579-580; cenni ad alcuni pezzi sono anche in A4%)&$!% 2010: 119-120; per la bibliogra,a sugli scavi e le ricerche e*ettuate a Gioia Tauro si veda S%3'#$!$, S"//$%!' 1990: 148-152; un aggiornamento bibliogra,co è in A4%)&$!%, S$0" 2009, III: 155-210.77 In precedenza, l’Orsi aveva pubblicato la notizia di alcuni rinvenimenti in parecchie zone del moderno abitato di Gioia Tauro, che, in e*etti, anche successivamente, furono pro,cue di scoperte archeologiche (cfr. O#)$ 1902).

417

Anche le ricerche più recenti, e*ettuate nell’arco degli anni novanta del secolo scorso, ,no ad arri-vare a quelle recentissime degli anni 2000-2011, che spesso si sono avvalse di tecnologie avanzate come le indagini geo,siche e i carotaggi, hanno confermato, la presenza di*usa, sempre nella località Pietra, di quartieri abitativi, ampliandone l’arco cronologico compreso tra il I sec. a C. ed il IV-V secolo d.C.

E’ proprio in questa località che l’Amministrazione comunale di Gioia Tauro, in accordo con la Soprintendenza, ha e*ettuato alcuni espropri che ora costituiscono il primo, seppur limitato, nucleo del Parco archeologico urbano di Métauros.

A questo stadio della ricerca archeologica e degli studi su Gioia Tauro, le ipotesi più plausibili, re-lativamente alla topogra,a della città antica, rimangono quelle formulate dal De Franciscis, nell’ampio articolo su Mètauros, riprese e maggiormente supportate dalle indagini successive di C. Sabbione78, ,no a quelle attuali, secondo le quali i due centri (quello di età greca e quello romano) erano separati e relativamente distanti tra loro: il primo, di cui manca ogni genere di dato, probabilmente ubicato sul pianoro, il secondo, non strutturato secondo le modalità proprie delle città romane, ma sorto sulla zona pianeggiante prossima al mare, in funzione dell’attracco portuale, l’pqkl+km citato da Strabone79, che forse è da collocarsi in corrispondenza di un’ansa dell’omonimo ,ume, oggi identi,cato con il Petrace.

Ma ritorniamo alla necropoli romana, da cui provengono gli splendidi e rari esemplari di conteni-tori vitrei oggetto del nostro studio. Le aree di scavo in cui sono state individuate le tombe che hanno restituito materiali in vetro, sono state indagate nel corso del 1975, nei lotti indicati col nome dei pro-prietari: Musumeci e Palumbo (!g. 13); la tipologia delle sepolture è simile in tutte le zone, così come il rito funerario che è quello dell’incinerazione; è stato individuato anche un corredo tipo che si ripete quasi costantemente in tutte le sepolture, comprese le nostre che in particolare vengono arricchite con gli esemplari in vetro. “Le tombe hanno generalmente copertura alla cappuccina con embrici e mattoni sesquipedali, trattenuti esternamente da grosse pietre irregolari che ne evitano lo scivolamento; la fos-sa ha spallette in muratura, costruite generalmente con mattoni quadrati 30 x 30, spezzati a metà. Il

78 S"//$%!' 2005: 252; cenni a questa problematica sono anche in A4%)&$!%, S$0" 2009, I: 28.79 S&#"/%!', 6,1,5.

Fig. 13.

418

corredo quando è presente è deposto accanto ai piedi, vicino ai quali talvolta vi è traccia di calzari con la suola rivestita da piccole borchie. Il corredo tipo è costituito da un’olletta grezza, entro cui spesso vi è una lucerna e talvolta una moneta in bronzo, generalmente del II sec. d.C. Nel caso di corredo più complesso, esso è ospitato in piccole nicchie ricavate nella muratura delle spallette.”80 (!gg. 14-15). Sempre Sabbione, nello stesso articolo accenna brevemente ai corredi di alcune delle tombe81 che an-noverano i contenitori in vetro, descrivendone qualche particolare decorativo e datandoli al “II ed alla prima parte del III secolo d.C.”

80 S"//$%!' 1975: 579.81 Cfr. S"//$%!' 1975: 579-580; le tombe sono le nn. 13, 42, 127, 129; la n. 77 è citata, ma il corredo non viene descritto; inoltre tre esemplari in vetro (inv. nn. 20100, 148842, 148844) sono stati oggetto di confronto con altri provenienti da Palmi-Taureana (cfr. A4%)&$!% 2010: 118-120, ,gg. 6-8).

Fig. 14. Fig. 15.

419

Bottiglia Inv. n.148842; Tomba Musumeci n.13; h. cm 13,5; diam all’orlo cm 3,5, al corpo cm 11, al piede cm 5. Integra; vetro incolore lattiginoso con iridescenze argento, vetro so+ato con deco-razione applicata. Associata con una brocchetta ed un’olletta acrome. A4%)&$!% 2010: 119 e 120 ,g. 7.Collo cilindrico, orlo assottigliato e svasato verso l’esterno, corpo globulare, piede ad anello; deco-razione tipo a “snake thread” su tutto il corpo.A+ne, sempre per la forma a: S"(2'#! 1980: pl. 22 n. 131; V%! L") 210; S&"99$!$, B%#-48'&&$ 1994: pl. 132 n. 356 , considerata evo-luzione della forma Isings 104 a-b. Deriva dalla forma Isings 104.Datazione: III-IV sec. d.C.

BottigliaInv. n. 14884382; Tomba Musumeci n. 42; H cm 17, 4; diam. all’orlo cm 3,2, al corpo cm 8, al piede cm 4,5. Integra; vetro incolore lattiginoso con iridescenze argento, so+ato con decorazio-ne applicata. Associata ad un’olletta acroma.A4%)&$!% 2010: 119-120, ,g. 8.Collo allungato con orlo estro6esso verso l’ester-no; decorazione tipo a “snake thread” su tutto il corpo.A+ne alla forma Isings 121b, ma il nostro esem-plare è privo dell’ansa; a+ne anche a L"!0'( 1967, forma n. 10, pl. IX,56.Datazione: ,ne I-III sec. d.C.

Per entrambe le bottiglie sopra descritte sia per la particolarità della forma che per la tipologia decorativa in cui si associano particolari ,tomor, e zoomor,, seppur con grande cautela, ci sentia-mo di proporre una produzione orientale, forse siriana; qui, appunto, all’inizio del II secolo d.C. si

82 Il n. d’inventario 20100, attribuito al pezzo in A4%)&$!% 2010: 119, non è corretto.

420

di*use il così detto stile “,ore e uccello” simile alla decorazione di entrambi i pezzi; successivamente gli artigiani orientali emigrano in Occidente, dove elaborano nuove forme e varietà decorative.

Ampolle/Balsamari1) Inv. n. 148844; Tomba Musumeci n. 127; H cm 18, diam. all’orlo cm 4,4, al collo cm 2,6, al corpo cm 9,8; consistenti tracce di deposito gial-lastro al fondo.A4%)&$!% 2010: 119-120, ,g. 6, senza descri-zione.2) Inv. n. 148845; di minori dimensioni del pre-cedente; cm 16,6; diam all’orlo cm 3,9, al collo cm 1,7 al corpo cm 7.Integri; vetro incolore con sfumatura verde chia-ro; so+atura libera. Associati con: brocchetta ed olletta acrome, lucerna con ,gura di un kantha-ros e bollo CIVNDRAC.

L’orlo è ribattuto e ripiegato all’interno; lungo collo cilindrico leggermente svasato in basso e all’attacco con il corpo lenticolare a pro,lo conti-nuo; fondo leggermente concavo; il pezzo ha un confronto puntuale con un esemplare del museo di Cagliari, S&$"99$!$, B%#48'&&$ 1994: 121, tav. 32, n. 284, ma il nostro è più tardo a cau-sa dell’allungamento del collo e dello schiaccia-mento del corpo (M"00"/#-!$ 1983: 152).Forma Isings 82A2; la forma è molto comune e di*usa con molteplici varianti.

Bicchiere a saccoInv. n.148846; Tomba Musumeci 129. H cm 7,7, diam all’orlo cm 4,6, al corpo cm 6,7, al pie-de cm 4,5.Integro; vetro incolore lattiginoso con iridescen-ze argentee. So+atura libera e ,lamento applica-to. Associato con anforetta in argilla giallina con decorazione a rotellature sulla spalla.Orlo leggermente svasato decorato all’esterno con sottile ,lamento applicato sul collo, corpo carenato, fondo concavo anch’esso carenato e piede ad anello.Forma H":') 1975: nn. 375-377, ,g. 24.Datazione: II-III sec. d.C.

BottigliaInv. 118988; Tomba Palumbo 160. H cm 13, 8; diam all’orlo cm 3, al collo cm 2,2, al corpo cm 11,4, al piede cm 4,8, vetro bianco con iride-scenze argentee; so+atura libera. Associato ad un’olla acroma, dentro cui erano: una lucerna a becco tondo con ,gura di del,no ed una moneta

421

in bronzo di Marco Aurelio (,g. 15).Collo cilindrico allungato con orlo intro6esso; corpo schiacciato e piede a tromba; decorato su collo, spalla e alla massima espansione del corpo con solchi concentrici.A+ne alla forma 11 di L"!0'( 1967, databi-le alla ,ne del I-inizio del II sec.d.C. Probabile produzione orientale.

I materiali in vetro sopra descritti sono mol-to ra+nati e pressoché unici nel panorama del materiale vitreo ,nora rinvenuto in Calabria,

la fattura della maggior parte di essi non trova confronto con quella degli altri pezzi che co-stituiscono i corredi, che risultano di modesta manifattura e comunque molto ripetitivi e stan-dardizzati. Inoltre, come abbiamo visto, sembra alquanto probabile che alcune bottiglie siano preziosi pezzi d’importazione dall’Oriente e ciò confermerebbe, ancora una volta, la vocazione commerciale dell’insediamento di Gioia Tauro, inserito a pieno titolo nei tra+ci dello Stretto.

M. T. I.

422

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. 1989, Giornate di studio su Hipponion-Vibo Valentia, Atti Scuola Normale Superiore Pisa, S. III, XIX, Pisa, pp. 413-876.

A4%)&$!% R., S$0" M. 2009, Sila Silva Conoscenza e recupero nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, voll. I-III, Soveria Mannelli.

A4%)&$!% R. 2010, Breve nota sui vetri romani da Taureana di Palmi (Reggio Calabria): uso funerario e domestico, in S&$"99$!$ D., C$"55$ S. (eds.), Trame di luce, Vetri da !nestre e vetrate dall’età romana al Novecento, Atti delle X giornate nazionali di studio (Bologna, 12-14 novembre 2004), Comitato nazio-nale italiano Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Cologno Monzese (MI), pp. 117-121.

A$)" M.G., C%##"2% M. 2003, Vetri altomedievali dalla basilica di Botricello, in C%)0"#'((" A. (ed.), Il vetro in Calabria. Contributo per una carta di distribuzione in Italia, I, Soveria Mannelli, pp. 337-400.

A(/"#'((" U. 1989, Hipponion-Vibo Valentia: necropoli in località Piercastello. La fauna, in Atti Scuola Normale Superiore Pisa, s. III, XIX, 2, pp. 825-832.

B"#'((% F. 1992, La necropoli di età romana imperiale, in B"##" B"4!")0% M. (ed.), Locri Epize!ri IV. Lo scavo di Marasà Sud. Il sacello tardo arcaico e la casa dei leoni, Torino, pp. 377-408.

B"##" B"4!")0% M. 1992 (ed.), Locri Epize!ri IV. Lo scavo di Marasà Sud. Il sacello tardo arcaico e la casa dei leoni, Torino.

B$"44$% S$.%!" S. 1991, I vetri romani provenienti dalle terre dell’attuale Catone Ticino, I-II, Locarno. B-%!%0%#' M. 1984, Note di epigra!a latina vibonese, “Klearchos”, XXVI, pp. 53-71.C"!!"&1 M. 2011, La deduzione di una colonia latina a Hipponion: nuovi dati dalla necropoli in località

Piercastello, Quaderni di Archeologia - Università di Messina, n.s. I, pp. 129-149. C"5$"(/$ V. 1832, Cenno di Archeologia mura d’Hipponio. Vi si aggiunge il Giornale degli scavi di Montelio-

ne, Estratto dalle Memorie dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica, I, 2, pp. 1-38.C%#2$"!% G., A00"#2% S. (eds.), Ricerche storico-topogra!che sulle aree con!narie dell’antica chora di Rhegion,

Pisa.C%#2$"!% G., A00"#2% S., I)%(" C., B#%44$ A. 2006 (eds.), Nuove ricerche storico topogra!che sulle aree

con!narie dell’antica chora di Rhegion, Pisa.C%)0"#'((" A. 2003 (ed.), Il vetro in Calabria. Contributo per una carta di distribuzione in Italia, I, Soveria

Mannelli.C#$."0% L., P#%$'&&$ L. M., Vibo Valentia: necropoli in località Piercastello, Atti Scuola Normale Superiore

di Pisa, s. III, XIX, 2, Pisa, pp. 787-810.D' F#"!0$)0$) A. 1960, Metauros, in Atti Società Magna Grecia, n.s. III, pp. 21-67, tavv. VI-XV.D' S'!)$ S')&$&% G. 2008 (ed.), La Calabria tirrenica nell’antichità: nuovi documenti e problematiche storiche,

Atti del Convegno (Rende, 23-25 novembre 2000), Soveria Mannelli.D'!'"-3' J. 1969, Lampes de Carthage. Parigi 1969.E!0$0(%5'2$" A#&' A!&$0" 1981, Atlante delle forme ceramiche I, I, Ceramica !ne romana nel bacino del

mediterraneo, Suppl. Enciclopedia Arte Antica, Roma. F"//#$0%&&$ E. 1974, Osservazioni sulle lucerne a perline, “Cenacolo”, IV, pp. 23-30. F"'2% L. 1994 (ed.), Aspetti della cultura !gurativa in età romana, in S'&&$) S. (ed.) Storia della Calabria

antica, II, Roma-Reggio Calabria, pp. 595-653. F$($55$ F. 1997 (ed.) Alba Pompeia. Archeologia della città dalla fondazione alla tarda antichità, Alba, Qua-

derni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Monogra,e, 6.G"/-00$ A. 1997, Vetri: la mensa, la dispensa, gli unguentari e i giochi, in F$($55$ F. (ed.), Alba Pompeiana:

archeologia della città dalla fondazione alla tarda antichità, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Monogra,e, 6, Alba, pp. 465-481.

G$3$4($"!% G. P. 1994, Percorsi e strade, in S'&&$) S. (ed.) Storia della Calabria antica, II, Roma-Reggio Calabria, pp. 243-364.

G$3$4($"!% G. P. 2001 (ed.), L’organizzazione del territorio, Atti Scuola Normale Superiore di Pisa, s. III, XIX, 2, Pisa, pp. 737-764.

423

H":') J. W. 1975, Roman and Pre Roman Glass in the Royal Ontario Museum. A Catalogue, Toronto.I"!!'(($ M. T. 1989, Hipponion-Vibo Valentia: documentazione archeologica e organizzazione del territorio,

Atti Scuola Normale Superiore di Pisa, s. III, XIX, 2, Pisa, pp. 683-736. I"!!'(($ M. T. 1995, Dalla preistoria all’età romana, in M"77" F. (ed.), Vibo Valentia. Storia cultura eco-

nomia, Soveria Mannelli, pp. 29-67.I)$!4) C. 1957, Roman Glass from Dated Finds (Archaeologica Traiectina, II), Groningen-Djakarta.K'": S.J. 1984, Late Roman Amphorae in the Western Mediterranean, A typology and economic study: the

Catalan evidence, British Archaeological Reports S.196, Oxford.L"!0'( S. 1967, Verrerie antique de Tipasa, Paris.L"&&"!7$ E. 2001, L’attività della Soprintendenza archeologica della Calabria nel 2000, Atti del XL Conve-

gno (Taranto, 2000), Taranto, pp. 983-1003.L%')080;' S. 1909, Keramik Funde in Haltern, Mitteilungen der Altertums, V.M"00"/#-!$ C. 1983, I vetri romani dei Musei Civici di Pavia, Pavia.M"77" F. 1995 (ed.), Vibo Valentia. Storia cultura economia, Soveria Mannelli.M'0%!0'(($ N%&"#$"!!$ G. 1979, Vetri antichi nel museo Civico Archeologico di Bologna, Imola. M'#0"!2% L. 1982, Urbino (Pesaro). Necropoli romana; tombe al Bivio della Croce dei Missionari a S. Donato,

“Notizie Scavi Antichità”, XXXVI, pp. 109-374. M$#"4($" G., Vetri, in A#&8-# P. (ed.), Il complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi (Scavi 1983-1984),

Lecce, pp. 329-342.M%!&')"!&$ A. 2012, Il porto ritrovato, Documenti e atti per la storia del porto di Santa Venera, Soveria Mannelli.O#)$ P. 1902, Gioia Tauro(Metaurum). Scoperte varie, “Notizie Scavi Antichità”, pp. 127-130O#)$ P. 1921, Monteleone Calabro. Nuove scoperte, “Notizie Scavi Antichità”, pp. 473-485.P"(%./" D. 2009, Hipponion tra VI e III sec. a.C. I dati dalle sepolture, Tesi di Perfezionamento, Scuola

Normale Superiore di Pisa, a.a. 2008-2009. P"%('&&$ M. 1989, Il Giornale degli scavi di Montelione di Vito Capialbi: una rilettura, Atti Scuola Normale

Superiore Pisa, s. III, XIX, 2, Pisa, pp. 471-502. P"%('&&$ M. 1994 (ed.), Occupazione romana e storia delle città, in S'&&$) S. (ed.) Storia della Calabria

antica, II, Roma-Reggio Calabria, pp. 465-556.P"%('&&$ M. 1998, Da Vibo Valentia a Gioia Tauro, in P"##" M.C. (ed.), Guida archeologica della Calabria,

Bari, pp. 135-153.P"##" M.C. 1998, Reggio Calabria, in P"##" M.C. (ed.), Guida archeologica della Calabria, Bari 1998. P$00$%($ C., S%4($"!$ F. 2003 (eds.), Il vetro in Italia meridionale ed insulare, Atti del Secondo convegno

multidisciplinare, VII Giornata nazionali di studio Comitato nazionale italiano Association Internatio-nale pour l’Histoire du Verre (Napoli, 5-6 dicembre 2001), Napoli.

P%!)$08 M. 1960, Lampes romaines en terrecuite de la Maurétaine Tingitaine, Rabat.R%&'((" A.M. 2003a, I materiali vitrei rinvenuti nelle recenti campagne di scavo a Vibo Valentia e nel suo

territorio, in P$00$%($ C., S%4($"!$ F. (eds.), Il vetro in Italia meridionale ed insulare, Atti del Secondo convegno multidisciplinare, VII Giornata nazionali di studio Comitato nazionale italiano Association Internationale pour l’Histoire du Verre (Napoli 5-6 dicembre 2001), Napoli, pp. 203-217.

R%&'((" A.M. 2003b, Vibo Valentia. Vetri dalla necropoli in località Piercastello, in C%)0"#'((" A. (ed.), Il vetro in Calabria. Contributo per una carta di distribuzione in Italia, I, Soveria Mannelli, pp. 293-315.

R%&'((" A.M. 2009, Il parco archeologico in Località S. Aloe a Vibo Valentia: problematiche di tutela e di fruizione tra nuove scoperte e vecchi scavi, “Hesperide”, 3, gennaio-giugno, pp. 86-95.

R%&'((" A.M., D’A!2#'" M. 1990, La necropoli occidentale di Hipponion-Valentia e le successive fasi di riutilizzo, “Klearchos”, pp. 5-17.

R-/$!$08 M. 2003, Vetri da Locri Epize!ri, in C%)0"#'((" A. (ed.), Il vetro in Calabria. Contributo per una carta di distribuzione in Italia, I, Soveria Mannelli, pp. 160-200.

S"//$%!' C. 1976, Attività archeologica nelle province di Reggio Calabria e di Catanzaro, in Atti del XV Convegno sulla Magna Grecia, 1975, Napoli 1976, pp. 569-598.

424

S"//$%!' C. 1979, Ricerche archeologiche nei territori di Locri e delle sue subcolonie, Atti del XVIII Convegno sulla Magna Grecia (Taranto, 1978), Napoli, pp. 382-398.

S"//$%!' C. 2005, Le testimonianze di Métauros a Gioia Tauro, in G8'2$!$ F., B%!'&&% J., G8$%&&% A. R., R$!"(2$ F. (eds.), Roma, Lo Stretto di Messina nell’antichità, Padova, pp. 241-252.

S"!4$!'&% A.B. 1989, Scavi nell’abitato romano di Vibo Valentia, in Giornate di Studio su Hipponion-Vibo Valentia - Annali della Scuola Normale di Pisa, III, XIX,2, Pisa, pp. 833- 843.

S"!4$!'&% A.B. 1994, Per la ricostruzione del paesaggio agrario delle Calabrie romane, in S'&&$) S. (ed.) Storia della Calabria antica, II, Roma-Reggio Calabria, pp. 557-595.

S'&&$) S. 1994 (ed.), Storia della Calabria antica, II, Roma-Reggio Calabria.S%3'#$!$ L., S"//$%!' C. 1990, Gioia Tauro, in Bibliogra,a Topogra,ca Colonizzazione Greca, VIII

siti, Pisa-Roma, pp. 143-152S&$"99$!$ D., B%#48'&&$ G. 1994, I vetri romani del museo archeologico di Cagliari, Scavi e ricerche, 9,

Cagliari.V'))'/'#4 O. 1952, Roman Glass in Cyprus, “Opuscula Archeologica” 7, pp. 109-165. V%! S"(2'#! A. 1980, Ancient and Byzantine Glass from Sardis, Cambridge Massachusetts - London.Z".5$'#$ G. 1998, Vetri antichi del Museo civico archeologico di Padova. Corpus delle collezioni archeolo-

giche del vetro nel Veneto 3, Venezia. Z-./% A. 2008, IIIIviri iure dicundo quinquennales censoria potestate e ornamenta censoria nelle iscrizioni

latine di Vibo Valentia (Bruttii), in D' S'!)$ S')&$&% G. (ed.), La Calabria tirrenica nell’antichità: nuovi documenti e problematiche storiche, Atti del Convegno (Rende, 23-25 novembre 2000), Soveria Mannelli, pp. 547-592.