Zwei römische Aufsatzbüsten aus Südhessen. Kölner Jahrbuch 33, 2000 (2002) 231 - 239.

239-248 burri chiquet

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

4 -

download

0

Transcript of 239-248 burri chiquet

239

Patricia Chiquet et elena Burri-WyserDépartement des finances et des relations extérieures, Section de l’archéologie cantonale vaudoise,10 pl. de la Riponne, CH - 1014 [email protected], [email protected]

résuméLe site palafittique de Concise présente une importante séquence du Néolithique moyen. Les occu-pations échelonnées entre 3868 et 3516 av. J.-C. sont brèves et séparées par de courtes périodes d’abandon, ce qui permet de suivre l’évolution de la culture matérielle de génération en généra-tion (Winiger 2003, 2008). Ce contexte autorise des études paléo-ethnographiques, notamment en analysant la répartition spatiale des vestiges village par village. La confrontation et l’intégration des deux catégories de vestiges visent à une première compréhension de la structure spatiale des différentes occupations, ainsi qu’à une reconstitution du fonctionnement des unités de consom-mation. Cette approche semble d’autant plus intéressante que les résultats concernant la céra-mique montrent la coexistence dans plusieurs villages de deux styles de céramiques normalement séparés géographiquement, le NMB de Franche-Comté et le Cortaillod du Plateau suisse, attestant de mouvements de population entre les deux côtés du Jura (Burri 2007). L’intégration de diffé-rentes catégories de vestiges éclaire cet aspect de l’histoire des peuplements sous d’autres angles que celui de la seule céramique.

Abstract1

The lake-side dwelling of Concise presents an important Middle Neolithic. The occupations extend from 3868 to 3516 BC are short and separated by short periods of abandonment, which allows to trace the development of the material culture from generation to generation (Winiger 2003, 2008). These conditions allow palaeo-ethnographic studies, particularly the analysis of the spatial distri-bution of remains, village by village. In an approach where the two find categories are opposed and integrated, a first understanding of the spatial organisation of the different occupations is gained. This approach is of particular interest because the results of the analysis of the ceramics demonstrate that two styles of ceramics, the NMB of the Franche-Comte and the Cortaillod of the Swiss Plateau, normally separated geographically, coexisted in several villages, indicating popu-lation movements between the two sides of the Jura mountain (Burri 2007). The integration of different find categories illuminates this aspect of population history from other points of view than would ceramics alone.

ZusammenfassungDie Seeufersiedlung von Concise weist eine bedeutende Sequenz des Mittelneolithikums auf.Die Siedlungphasen reichen von 3868 bis 3516 v.Chr. Die einzelnen Besiedlungen sind kurz und jeweils getrennt durch kurze Zeiten der Abwesenheit, wodurch die Entwicklung der materiellen Kultur von Generation zu Generation nachvollziehbar wird (Winiger 2003, 2008). Diese überaus vorteilhaften Bedingungen ermöglichen paläoethnographische Studien, einschließlich der Analyse der räumlichen Verteilung der Funde, von Besiedlung zu Besiedlung. Durch diesen Ansatz, in dem die beiden Fundkategorien sowohl einander gegenübergestellt als auch integriert werden, kann ein erstes Verständnis für die Struktur der Besiedlungen und Wohneinheiten erlangt werden. Dieser Ansatz scheint uns umso interessanter, nachdem die Ergebnisse der Keramikuntersuchungen zeigen, dass in mehreren Besiedlungen zwei Keramikstile koexistieren, die normalerweise geo-graphisch getrennt sind (der NMB des Franche-Comté und das Cortaillod vom Mittelland). Dies belegt den Austausch zwischen den Bevölkerungen auf beiden Seiten des Jura (Burri 2007). Die Integration der verschiedenen Fundkategorien beleuchtet diesen Aspekt der Siedlungsgeschichte der Region unter anderen Gesichtspunkten als dies die Keramik allein könnte.

structuration de l’espace au Néolithique moyen à Concise (Vaud, Ch).

styles céramique et faune comme marqueurs d’identité ?

Extrait de :A. Richard, F. Schifferdecker, J.-P. Mazimann, C. Bélet-Gonda (dir.). Le peuplement de l’Arc jurassien de la Préhistoire au Moyen Âge. Actes des deuxièmes journées archéologiques frontalières de l’Arc jurassien,Delle (F) – Boncourt (CH), 16-18 novembre 2007. Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté et Porrentruy, Office de la culture et Société jurassienne d’Émulation, 2013, 586 p., (Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté, série Environnement, sociétés et archéologie 17 ; Cahier d’archéologie jurassienne 21).

Néolithique

burri_chiquet.indd 239 13/09/2013 16:29:47

240

Deuxièmes Journées Archéologiques Frontalières de l’Arc Jurassien

1. Problématique et objectifs

Les occupations du Néolithique moyen du site palaffitique de Concise offrent des conditions extrêmement favorables pour une étude plani-métrique (Winiger 2008 et ce volume). En effet, la surface fouillée de 4 700 m2 est suffisante pour être représentative des occupations, bien que seule la partie nord des villages se trouve dans la zone de fouille. De plus, les occupa-tions, précisément datées par dendrochrono-logie, sont brèves et très bien sériées, avec un matériel scellé en place par une sédimentation rapide. Dans ce contexte, la confrontation de la céramique et de la faune se place dans deux perspectives principales que nous détaillerons, tandis que les résultats proprement dits seront simplement illustrés par quelques exemples.Notre premier objectif est de tenter de recons-tituer les unités de consommation qui peuvent être définies comme des approximations des unités architecturales (les maisons) et de tous les rejets qui leurs sont associés. Cette démarche s’avère nécessaire puisque les plans des villages ne sont pas encore disponibles. Ce travail, réalisé par A. Winiger, est colossal étant donné la quantité de pieux non datés et le nombre considérable de trous de poteau à attri-buer aux différents villages (Winiger et Hurni 2007, Winiger 2008). De plus, même en pos-session des plans architecturaux, la question de l’attribution du matériel aux maisons n’est pas immédiatement réglée. En effet, pour le Néolithique moyen, la plupart des villages sont construits en milieu humide, avec des maisons à plancher surélevé, ce qui a des incidences sur la gestion des déchets. Le modèle ethnoarchéo-logique de A.-M. et P. Pétrequin (1984) montre que, dans ce cas, il existe des dépotoirs exté-rieurs aux maisons, que le matériel se trouve dans les dépotoirs ou dispersé secondairement dans les ruelles, que la fragmentation est très importante et le matériel peu abondant sous le plancher des maisons. Une observation atten-tive de la répartition des vestiges et des remon-tages permet de restituer l’ensemble des uni-tés de consommation, c’est-à-dire le matériel

rejeté dans les dépotoirs attenants aux maisons, celui qui se trouve sous les planchers, ainsi que celui qui se trouve dispersé dans les ruelles (Burri 2007). L’abondance de vestiges, ainsi que de nombreux remontages sont indispen-sables à ce genre d’études. À Concise, la faune et la céramique présentent de telles caractéris-tiques et ont l’avantage d’offrir certains critères de discrimination clairs et aisément détermi-nables, comme par exemple la composition des dégraissants et le style pour la céramique ou l’origine taxonomique et anatomique pour la faune. Nous avons confronté ces deux types de données pour voir si les structurations de l’espace qu’elles indiquaient étaient iden-tiques et permettaient de préciser les unités de consommation, ainsi que les plans généraux des villages.Le deuxième objectif est plus spécifique au site et à la problématique du peuplement et de l’identité des villageois. En effet, au cours du temps la représentation des styles céra-mique NMB et Cortaillod, ainsi que les types de dégraissants utilisés varient (fig. 1). Ces variations, notamment pour les dégraissants, montrent des phénomènes d’acculturation ; de manière plus générale, elles reflètent des mou-vements de populations, avec l’arrivée succes-sive de potières venues de Franche-Comté, au moins dans les ensembles E2 et E4 (fig. 2). Il existe également des variations au niveau du cortège faunistique (Chiquet 2012), dans les représentations relatives des grands rumi-nants et des suidés (fig. 3). Ces modifications sont peut-être aussi à mettre en relation avec la problématique NMB/Cortaillod, dans la mesure où, à cette époque, l’économie du Plateau suisse est plutôt tournée vers l’exploi-tation des grands ruminants (Schibler et Chaix 1995), tandis que dans la sphère NMB, ce sont plutôt les suidés qui sont mis à contribu-tion (Lepage 1992, Chiquet et al. 2003, Chaix 1989, Arbogast communication personnelle). À Concise, seul l’ensemble E4 témoigne d’une exploitation majoritaire des suidés et par là d’un changement radical de l’orientation éco-nomique qui s’effectue simultanément à l’arri-vée de potières NMB (fig. 3). Notons qu’il n’est actuellement pas possible de préciser, en par-ticulier dans le cas des jeunes sujets, s’il s’agit d’un accroissement de la chasse au sanglier ou au contraire d’une intensification de l’élevage du porc. Toujours est-il que nous assistons à un changement économique. Compte tenu de ces observations, notre objectif est de voir s’il existe des corrélations entre les deux types de ves-tiges, notamment à l’échelle des unités domes-tiques, dans l’espoir d’appréhender l’identité des habitants.Nous présenterons l’exemple d’un village, afin de montrer les possibilités et les questions que

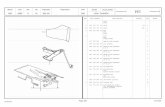

Ensembles Datations

Dégraissant Style

av. J.-C.

calcaire NMB

E6 3533-3516

E5 3570-3516

E4 3645-3595

E3B 3666-3655

E2 3713-1675

E1 3868-3793

Nombrede pots

89

57

252

206

362

85

coquilliercristallin(NMI)

Cortaillod

Fig. 1. Caractéristiques des ensembles du Néolithique moyen de Concise, avec les datations dendrochronologiques, le nombre de céramiques reconstituées (NMI), la représentation en pour-cent de la composition des dégraissants (cristallin : sable lacustre à forte proportion de grains de quartz ; coquillier : cristallin avec adjonction de coquilles ; calcaire : calcaire ou quartzite) et les pourcentages relatifs de styles NMB ou Cortaillod. Il existe de forts pourcentages de style NMB dans les ensembles E2, E4 et E5 (flèches).(Burri-Wyser)

burri_chiquet.indd 240 13/09/2013 16:29:48

241

Structuration de l’espace au Néolithique moyen à Concise (Vaud, Suisse). Styles céramique et faune comme marqueurs d’identité ?

soulève ce type d’analyses, en insistant sur la faune étant donné que les résultats concer-nant la céramique ont déjà fait l’objet d’une monographie (Burri 2007). Nous avons choisi l’exemple du village E4, qui est l’un des plus spectaculaires, puisqu’il présente un mélange de types céramique Cortaillod et NMB et une inversion de la proportion entre suidés et grands ruminants (en particulier des bovinés) par rapport aux occupations précédentes. C’est en outre le seul village pour lequel il existe une première proposition de plan basé sur les élé-ments architecturaux (Winiger et Hurni 2007), ce qui a permis de vérifier que nos restitutions d’unités de consommation ont une certaine cohérence. La plupart des vestiges proviennent du village E4A, daté entre 3645 et 3635 av. J.-C., alors que seuls quelques restes se trouvent le long du chemin d’accès d’un second village, E4B, implanté plus au sud et daté entre 3606 et 3595 av. J.-C.

2. structuration de l’espace

Nous avons observé le nombre de restes, le poids moyen des pièces, ainsi que le poids total par ¼ m2 pour la faune, toutes espèces confon-dues, en excluant les pièces issues du tami-sage qui ne concerne que quelques secteurs de fouille. Si dans tous les cas, le chemin d’accès et la zone d’habitat proprement dite sont mar-qués par de fortes densités, les différents plans donnent toutefois des indications complémen-taires à l’échelle du village. Le nombre de restes permet de mettre en évidence des zones d’ac-cumulation à l’intérieur des villages, qui sont à interpréter comme les dépotoirs des unités de consommation, et d’en discuter le contenu (fig. 4a). Cette variable, plus que toute autre, permet de comprendre la structuration interne du village par l’individualisation des dépotoirs. Selon le modèle ethnoarchéologique, les dépo-toirs se trouvent devant les ouvertures des mai-sons et sont constitués de l’amas des déchets rejetés depuis le plancher surélevé, tandis que l’emplacement des habitations est marqué par des vestiges peu abondants et fragmentés qui correspondent à ce qui a pu passer au tra-vers du plancher (ou être déposé là par hasard ou par accident en période d’exondation). Les espaces vides de mobilier entre les amas marquent donc théoriquement l’emplacement des maisons. Le poids moyen souligne plutôt la périphérie des villages où se trouvent rejetées de très grosses pièces, comme des fragments de crânes (fig. 4b). Ces dernières ont par contre tendance à rendre moins visibles les dépotoirs à l’intérieur des villages. Quant au poids total, il reflète un mélange des deux types de rejets, permettant d’appréhender la structure globale

Jura

E1

3868-3793 av. J.-C.

E2

3713-3675 av. J.-C.

E3B

3666-3655 av. J.-C.

E4A

3645-3635 av. J.-C.

E5

3570-3516 av. J.-C.

Jura

Concise

Jura

E6

3533-3516 av. J.-C.

E5E6

Jura

Jura

E2(NR:3314)

E3B(NR:1874)

E4(NR:3016)

E6(NR:241)

GRPRSuidésDivers

Fig. 2. Schéma des déplacements de potières jusqu’à Concise. Les silhouettes des pots correspondent aux styles, le demi-cercle en bas à droite à la station de Concise. Des potières ont traversé le Jura à trois reprises au moins afin de s’installer dans les villages E2, E4 et E5. Dans le village E6, partiellement contemporain de E5, des potières sont venues cette fois du Plateau suisse. (Burri-Wyser)

Fig. 3. Histogramme représentant la part relative des différentes catégories d’espèces au sein des divers villages étudiés (PR : petits ruminants ; GR : grands ruminants ; Divers : carnivores et petites espèces). Le rapport est calculé sur la base du nombre de restes. Le pourcentage relatif des suidés augmente fortement dans l’ensemble E4 (flèche). (Burri-Wyser)

burri_chiquet.indd 241 13/09/2013 16:29:48

242

Deuxièmes Journées Archéologiques Frontalières de l’Arc Jurassien

20 m

N20 m

N

20 mN

Nombre de restes

16 - 3189 - 156 - 84 - 52 - 3

1

Poids moyen [g]

185 - 679102 - 184

50 - 10126 - 4913 - 25

1 - 12

Poids totaldes restes [g]

296 - 679141 - 295

88 - 14055 - 8728 - 54

1 - 27

a

b

cE4A

E4B

Fig. 4. Représentations spatiales du total des restes de faune pour l’ensemble E4.4a : en nombre de restes par ¼ m2. On voit bien les accumulations de faune sur de petites surfaces qui correspondent aux dépotoirs. 4b : en poids moyen qui est le poids par ¼ m2 divisé par le nombre de restes. Ce sont surtout les gros éléments dispersés en périphérie du village qui sont mis en évidence. 4c : en poids total par ¼ m2. Des traits continus figurent le chemin d’accès et la palissade externe du village E4A, un trait discontinu le chemin du village E4B (d’après Winiger et Hurni 2007). La structure interne au village est un peu plus visible que sur le plan 4b, mais beaucoup moins que sur le plan 4a. Par contre, les chemins et leurs rejets, ainsi que la zone d’habitat apparaissent ici nettement. (Chiquet et Burri-Wyser)

burri_chiquet.indd 242 13/09/2013 16:29:50

243

Structuration de l’espace au Néolithique moyen à Concise (Vaud, Suisse). Styles céramique et faune comme marqueurs d’identité ?

20 mN

16 - 318

9 - 15

6 - 8

4 - 5

2 - 3

1

Nombre de restes

20 mN

16 - 318

9 - 15

6 - 8

4 - 52 - 3

1

Nombre de restes

Fig. 5. Superposition du nombre de restes osseux par ¼ de m2 et des isocourbes de poids de la céramique dessinées tous les 200 g pour l’ensemble E4. Les pics des deux variables se superposent souvent. Il existe dans les deux cas de gros éléments déposés en périphérie et le long des chemins. (Chiquet et Burri-Wyser)

Fig. 6. Superposition du nombre de restes osseux par ¼ de m2 et des unités de consommation reconstituées sur la base de la céramique (ellipses) pour l’ensemble E4. Les ellipses regroupent l’emplacement des rejets et de la maison dont ils sont issus. La plupart des concentrations de faune se trouvent incluses dans les unités de consommation. (Chiquet et Burri-Wyser)

20 mN

16 - 318

9 - 15

6 - 8

4 - 52 - 3

1

Nombre de restes

burri_chiquet.indd 243 13/09/2013 16:29:52

244

Deuxièmes Journées Archéologiques Frontalières de l’Arc Jurassien

Fig. 7. Répartitions des nombres de restes de suidés et de bovinés dans l’ensemble E4.7a : uniquement les restes de faune.7b : superposition avec les approximations des unités de consommation caractérisées par le style de leur céramique.Nous n’avons mis en évidence que celles de style NMB. Les nappes de vestiges par catégorie de faune se trouvent souvent à cheval entre plusieurs unités. (Chiquet et Burri-Wyser)

burri_chiquet.indd 244 13/09/2013 16:29:53

245

Structuration de l’espace au Néolithique moyen à Concise (Vaud, Suisse). Styles céramique et faune comme marqueurs d’identité ?

du village, avec les chemins d’accès autour des-quels ont été rejetées des pièces pondéreuses, et la nappe de matériel à l’intérieur du village, avec les quelques pics correspondant aux amas des dépotoirs (fig. 4c).En superposant les plans de répartition des restes osseux avec ceux de la céramique, nous constatons la bonne adéquation des deux à l’échelle du village. La structure globale coïn-cide puisque nous repérons, dans les deux cas, les chemins d’accès, la zone de concentration de l’habitat et la périphérie, également marquée pour la céramique par la présence de récipients entiers isolés (Burri 2006). En ce qui concerne la structuration interne, nous constatons aussi pour l’ensemble des villages une bonne super-position entre les plans du poids de la cérami-que par ¼ m2 et du nombre de restes osseux, comme sur l’exemple présenté (fig. 5). De plus, dans certains cas, comme pour le village E3B, la confrontation des deux types de vestiges permet de nuancer et de corriger les plans des unités de consommation obtenus uniquement à partir de la répartition de la céramique. En tout cas, la bonne adéquation des deux types de vestiges indique que le mode de rejet est semblable et que les accumulations des deux éléments sont le reflet de la consommation des habitants des unités domestiques. Ce résultat n’était pas acquis au départ, puisque les restes de faune semblent plus facilement sujets à des déplacements après rejets que la céramique, du fait de la présence dans le village d’animaux domestiques amateurs d’os, comme les chiens ou les porcs. Dès lors, il est possible d’examiner les répartitions dépotoir par dépotoir ou unité de consommation par unité de consommation, selon des critères comme le style céramique ou certaines préférences dans l’exploitation de la faune (fig. 6).

3. Différences de consommation

Après individualisation des unités de consom-mation, nous pouvons chercher à en caractéri-ser le contenu, à identifier les similitudes ou les différences entre ces unités et à dégager de pos-sibles parallèles entre exploitation de la faune et utilisation de la céramique. Pour la cérami-que, les différences typologiques et technolo-giques observées entre unités sont directement liées à l’identité des potières puisque comme cela a été démontré, les unités de consomma-tion sont également des unités de production, c’est-à-dire que les habitants des maisons ont fabriqué leur propre céramique selon leurs besoins. En première approximation, le style est le reflet de l’identité des potières : NMB ou Cortaillod (Burri 2007).

En ce qui concerne l’exploitation de la faune, il existe également des regroupements d’espèces dans certains dépotoirs et des différences de composition entre eux, pour tous les ensembles étudiés. Il semble que les unités domestiques bénéficient d’une certaine indépendance éco-nomique et que les variations entre leurs rejets soient le reflet de préférences culturelles ou d’hétérogénéités socio-économiques. Ainsi, en ce qui concerne l’ensemble E4, et plus par-ticulièrement la question des bovinés et des suidés, nous remarquons de nettes concen-trations de bovinés à l’est et à l’ouest, tandis que dans la partie centrale se trouvent presque exclusivement des restes de suidés (fig. 7a). Comme nous avons vu que le rapport entre suidés et grands ruminants varie selon l’aire culturelle Cortaillod ou NMB, il est tentant d’examiner si les rejets préférentiels de bovi-nés correspondent aux dépotoirs contenant de la céramique Cortaillod et, réciproquement, si la consommation de suidés se superpose aux zones de rejets présentant de la céramique NMB. Comme nous le constatons, les nuages de points obtenus pour chaque catégorie (bovi-nés et suidés) sont souvent à cheval entre deux unités (fig. 7b). Comme les styles céramiques alternent d’une unité à l’autre, il n’est pas pos-sible de les corréler, positivement ou négative-ment, avec les rejets osseux. Ces observations ne nous permettent pas non plus d’établir de relation entre faune et composition des dégraissants, alors que ceux-ci se regroupent par « quartiers » de plusieurs unités. Ceci n’est pas vraiment étonnant dans le sens où les exploitants de la faune ne sont pas forcément des potières, il peut notamment s’agir de la par-tie masculine de la population, et que la viande peut faire l’objet d’une distribution qui dépasse le cadre de la maisonnée. Cette absence de cor-rélation était d’ailleurs prévisible, puisqu’elle était déjà perceptible au niveau chronologique, avec une inversion du rapport grands rumi-nants/suidés postérieure à l’apparition massive de céramiques NMB. En effet, dans l’ensemble E2 les suidés sont relativement peu représentés, alors que près de la moitié des poteries sont de type NMB (fig. 1 et 3).

4. Conclusions et perspectives

Les perspectives demeurent prometteuses, puisque même à partir d’un seul exemple, très partiel, le bilan est loin d’être négligeable. Il s’étoffera encore par la multiplication des observations, notamment en examinant le cas des autres espèces et la répartition des parties anatomiques, et en intégrant les autres don-nées de la culture matérielle. En tout cas, les

burri_chiquet.indd 245 13/09/2013 16:29:53

246

Deuxièmes Journées Archéologiques Frontalières de l’Arc Jurassien

structurations de l’espace que fait apparaître la répartition des restes osseux et des tessons sont interprétables en termes de dépotoirs domes-tiques, de chemins d’accès, de dépôts externes aux villages. Les concordances sont manifestes et montrent une gestion des déchets très sem-blable, ce qui permet de reconstituer des unités de consommation. Les différences constatées entre ces dernières montrent qu’elles possèdent une autonomie certaine. En l’état actuel des recherches, nous ne pouvons pas établir de corrélation, positive ou négative, entre iden-tité des potières et exploitation de la faune, en tout cas en ce qui concerne les suidés et les grands ruminants, bien qu’il existe un certain parallélisme entre arrivée de potières venues de Franche-Comté et changement des préfé-rences alimentaires à l’échelle du village. Cette absence de corrélation n’est pas étonnante, puisque les potières ne sont pas forcément identifiables aux exploitants de la faune et que la gestion de cette dernière peut dépasser le cadre de l’unité domestique. De plus, il est pos-sible que des liens s’établissent entre d’autres types de variables, liées ou non à la faune. À ce niveau, il sera nécessaire d’attribuer préci-sément des variables peu fréquentes, comme certains types d’outils lithiques à une unité de consommation, opération qui peut s’avérer plus difficile (Burri-Wyser et al. 2011, Winiger

et al. 2010). Pour les espèces dominantes, par contre, comme pour les styles céramiques ou les dégraissants, les nuages de points dessinent déjà des densités contrastées, et ce bien que des incertitudes demeurent quant à l’attribution de chacun des restes à un des dépotoirs. Il est en tout cas indispensable de répéter ces approches, si l’on veut pouvoir observer d’éventuelles iden-tités de comportements entre catégories de ves-tiges. Le fait qu’à Concise des potières aient tra-versé le Jura à plusieurs reprises offre déjà une base de réflexion. Au niveau de l’exploitation de la faune, des questions restent en suspens, comme le statut domestique ou sauvage des jeunes suidés, la relation entre éleveurs, chas-seurs et consommateurs, le partage possible entre unités de consommation, la gestion dif-férentielle des rejets des diverses parties anato-miques… Ces questions ne pourront être abor-dées sans une analyse spatiale plus approfondie et sans le recours à des références externes, tant archéologiques qu’ethnographiques.

Notes

1. Nous remercions ici Werner Müller qui a eu la gen-

tillesse de corriger les traductions du résumé.

Bibliographie

Burri 2006 : BURRI (E.). Structures en creux, structures en tas : essai de reconstitution de plans de villages à partir des dépotoirs. Le cas de Concise (Vaud, Suisse). In : Frère-Sautot (M.-C.) dir., Des trous… Structures en creux pré-et protohistoriques. Actes du colloque international, Dijon et Baume-Les-Messieurs 2006. Montagnac, éditions Monique Mergoil, 2006, p. 141-149.

Burri 2007 : BURRI (E.). La céramique du Néolithique moyen : analyse spatiale et histoire des peuplements. Lausanne, Cahiers d’archéologie romande, 2007, 312 p. (Cahiers d’archéologie romande, 109 ; La station lacustre de Concise, 2).

Burri-Wyser et al. 2011 : BURRI-WYSER (E.), BULLINGER (J.), CHIQUET (P.), et AFFOLTER (J.) coll. Concise (VD, CH) au Néolithique moyen : village frontière, lieu de rencontres, cul-de-sac ? In : Sénépart (I.) et al. dir., Actes des 8e rencontres méridionales de Préhistoire récente « Marges, frontières et transgressions », Marseille, Alcazar 2008. Toulouse, Archives d’écologie préhistorique, 2011, p. 25-40.

Chaix 1989 : CHAIX (L.). La faune des vertébrés des niveaux V et IVb. In : Pétrequin (P.) éd., Les sites littoraux néolithiques de Clairvaux-les-Lacs (Jura), 2 : le Néolithique moyen. Paris, Maison des sciences de l’homme, 1989, p. 369-404. (Archéologie et culture matérielle).

Chiquet 2012 : La faune du Néolithique moyen : ana-lyse des modes d’exploitation des ressources animales et contribution à l’interprétation de l’espace villageois. Lausanne, Cahiers d’archéologie romande (La sta-tion lacustre de Concise, 4 ; Cahiers d’archéologie romande, 131).

Chiquet et al. 2003 : CHIQUET (P.), PERRIN (T.), PIGUET (M.). Le Néolithique moyen II de la grotte du Gardon (Ain, France) : nouveaux acquis. In : Besse (M.) et al. éd., ConstellaSion : hommage à Alain Gallay. Lausanne, Cahiers d’archéologie romande, 2003, p. 169-184. (Cahiers d’archéologie romande, 95).

burri_chiquet.indd 246 13/09/2013 16:29:53

247

Structuration de l’espace au Néolithique moyen à Concise (Vaud, Suisse). Styles céramique et faune comme marqueurs d’identité ?

Lepage 1992 : LEPAGE (L.) et CUSSENOT (O.), DERELLE (M.), ÉVIN (J.), HEIM (J.) et POULAIN (T.) coll. La Vergentière (camp et nécropole) à Cohons (Haute-Marne) : du Néolithique moyen au Bronze final. Langres, Musées de la Ville de Langres, 1992, 353 p. (Mémoires de la Société archéologique champe-noise, 6).

Pétrequin et Pétrequin 1984 : PÉTREQUIN (A.-M.) et PÉTREQUIN (P.). Habitat lacustre du Bénin : une approche ethnoarchéologique. Paris, éditions Recherche sur les civilisations, 1984, 216 p. (Mémoire, 39).

Schibler et Chaix 1995 : SCHIBLER (J.) et CHAIX (L.). L’évolution économique sur la base de données archéozoologiques. In : Stoeckli (W.E.) et al. éd., Néolithique. Bâle, Société suisse de préhistoire et d’archéologie, 1995, p. 97-120. (SPM : La Suisse du Paléolithique à l’aube du Moyen-Âge, 2).

Winiger 2003 : WINIGER (A.). Concise (Vaud) : une stratigraphie complexe en milieu humide. In : Besse (M.) et al. éd., ConstellaSion : hommage à Alain Gallay. Lausanne, Cahiers d’archéologie romande, 2003, p. 207-228. (Cahiers d’archéologie romande, 95).

Winiger 2008 : WINIGER (A.). Stratigraphie, data-tions et contexte environnemental. Lausanne, Cahiers d’archéologie romande, 2008, 216 p. (Cahiers d’archéologie romande, 111 ; La station lacustre de Concise, 1).

Winiger et Hurni 2007 : WINIGER (A.) et HURNI (J.-P.). Datations et reconstitutions architecturales d’un village Néolithique moyen (E4A) entre 3645 et 3635 av. J.-C. à Concise (Vaud, Suisse). In : Besse (M.) dir., Sociétés néolithiques, des faits archéologiques aux fonctionnements socio-économiques. Actes du 27e colloque interrégional sur le Néolithique, Neuchâtel 2005. Lausanne, Cahiers d’archéologie romande, 2007, p. 129-137. (Cahiers d’archéologie romande, 108).

Winiger et al. 2010 : WINIGER (A.), BULLINGER (J.), BURRI (E.), CHAUVIÈRE (F.-X.), MAYTAIN (S.). Le mobilier organique et lithique du Néolithique moyen. Lausanne, Cahiers d’archéologie romande, 2010, 448 p. (La station lacustre de Concise, 3 ; Cahiers d’archéologie romande, 119).

burri_chiquet.indd 247 13/09/2013 16:29:53

![“Subsidiarity in the Maastricht Treaty” [1998] XXXII Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 239](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334706ba1ced1126c0a51a6/subsidiarity-in-the-maastricht-treaty-1998-xxxii-annales-de-la-faculte.jpg)