(2014) Coordinación junto con Germán Pérez Fernández del Castillo, "Tendencias actuales de la...

Transcript of (2014) Coordinación junto con Germán Pérez Fernández del Castillo, "Tendencias actuales de la...

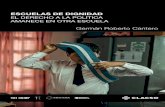

Tendencias acTuales de la ciencia políTica. el esTado, el mercado y la sociedad civil:

un proceso de reconfiguración de las relaciones de poder.

Tomo ii

direcTorio

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

José Narro Robles • Rector

Eduardo Barzana García • Secretario General

Leopoldo Silva Gutiérrez • Secretario Administrativo

Luis Raúl González Pérez • Abogado General

Javier Martínez Ramírez Director General de Publicaciones y Fomento Editorial

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Fernando Castañeda Sabido • Director

Claudia Bodek Stavenhagen • Secretaria General

José Luis Castañón Zurita • Secretario Administrativo

María Eugenia Campos Cázares Jefa del Departamento de Publicaciones

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOFACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS PARA LA INNOVACIÓN Y ME-JORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA (PAPIME)

Proyecto PAPIME: Creación de materiales para el estudio y enseñanza de tendencias actuales de la ciencia política (PE303511).

Tendencias acTuales de la ciencia políTica. el esTado, el mercado y la sociedad civil:

un proceso de reconfiguración de las relaciones de poder.

Tomo ii

GERMÁN PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLOPABLO ARMANDO GONZÁLEZ ULLOA AGUIRRE

(COORDINADORES)

México, Ciudad Universitaria, 2014

Esta investigación, arbitrada a “doble ciego” por especialistas en la materia, se privilegia con el aval de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

Este libro fue financiado con recursos de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) y el proyecto de Creación de materiales para el estudio y enseñanza de tendencias actuales de ciencia política (PE303511), coordinado por Germán Pérez Fernández Del Castillo.

Primera edición: 26 de enero de 2015

D.R. © Universidad Nacional Autónoma de MéxicoCiudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F., Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Circuito “Maestro Mario de la Cueva” s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyo-acán, C.P. 04510, México, D.F.

D.R. © Ediciones La Biblioteca, S.A. de C.V.Azcapotzalco la Villa No. 1151Colonia San Bartolo AtepehuacánC.P. 07730, México, D.F.Tel. 55-6235-0157 y 55-3233-6910Email: [email protected]

ISBN COLECCIÓN: 978-607-02-6434-4 ISBN UNAM: 978-607-02-6436-8 ISBN EDITORIAL: 978-607-8364-08-4

Revision de original: Javier Sanvicente Añorve

Cuidado de la edición: Pablo González Ulloa

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirec-ta, del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de lo así previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y, en su caso, por los tratados internacionales aplicables.

Impreso y encuadernado en MéxicoPrinted and bound in México

conTenido

Introducción 11

1. El estudio de las relaciones Estado-sociedad. La contribución de la teoría pluralista 17

Diego Hernández Bernal y Aura Rojas García

2. Des-diferenciación sistémica. La sociedad ante la exclusión de los sistemas político y económico 41

Pedro Jiménez Vivas

3. Gobernanza y sus implicaciones 79

Alejandro Domínguez Uribe

4. De la sociedad civil y la gobernanza 105

Yair Mendoza García, Uriel Macías Rodríguez y Natalia Arriaga Garduño

5. La participación de la sociedad civil 127 en la dinámica de la gobernanza global

María Ángeles Góngora Fuentes y Néstor Mauricio Sánchez Hernández

6. Estado, migraciones y ciudadanía: nuevas discusiones desde la ciudadanía transnacional 165

Lorena Margarita Umaña Reyes y Daniel Tacher Contreras

inTroducción

La descentralización del Estado trajo como resultado que nuevos actores entraran a escena, el mercado se torno más visible, subor-dinando a la política y a la sociedad ante a éste. Antes de 1980, si bien no era un equilibrio perfecto, había espacios de representa-ción (a pesar de que como parte intrínseca de la democracia, siem-pre se ha manejado la idea de la crisis de la representación) para los diversos sectores: el propio Estado –materializado en el gobierno y sus instituciones–, la sociedad –materializada en los sindicatos prin-cipalmente– y el mercado –materializado en la iniciativa privada.

Asimismo, la globalización como fenómeno económico impli-co el planteamiento de realidades similares entre varios países, las cuales reflejaban los efectos negativos de las medidas económicas del neoliberalismo, a su vez, el desarrollo tecnológico de las co-municaciones suscitó el reconocimiento mutuo de problemáticas propiciando la solidaridad. Naturalmente, en este nuevo contexto, el papel del Estado va a ser cada vez menos regulador de las de-mandas de diferentes actores, y presencia el surgimiento de nue-vas relaciones que producen múltiples rupturas, por lo que resulta previsible que se abra una etapa de conflictos y antagonismos con nuevas y diversas formas de expresión.

Así, el Estado se fue achicando, dejando espacios vacíos de re-presentación y exigiendo a los individuos adueñarse de éstos; sin embargo, la sociedades se volvieron heterogéneas, lo que trajo como consecuencia que los ciudadanos se sintieran cada vez más alejados de los centros de decisión. Ahora, el Estado y el mercado asumen decisiones sin tomar en cuenta a la ciudadanía, lo que trae como resultado movimientos ciudadanos, reactivos y coyunturales, que pueden frenar ciertas decisiones, influir en su modificación e incluso proponer algunas cosas. A pesar de lo anterior, no son obje-to de negociación por su misma lógica.

Por un lado, la sociedad civil se enfrenta a la necesidad de ser partícipe del gobierno y pugnar en la esfera política por la atención a sus demandas e intereses; la sociedad civil no es homogénea en su constitución ni en su manifestación, sino que adquiere distintas

12

formas en los países en correspondencia a la apertura de su es-tructura de oportunidades políticas y sus propios marcos de acción colectiva. Por otra parte, el Estado se enfrenta a la dificultad que su-pone intentar dar respuesta a la diversidad de demandas que emer-gen de esa parte de la sociedad, y de trabajar en conjunto con ella.

Como señala Touraine: Gobernar un país, consiste hoy en, ante todo, en hacer que su or-ganización económica y social sea compatible con las exigencias del sistema económico internacional, en tanto las normas sociales se de-bilitan y las instituciones se vuelven cada vez más modestas, lo que libera un espacio creciente para la vida privada y las organizaciones voluntarias.1

De ahí que la gran importancia de la sociedad civil en el con-texto de la globalización radica en que constituyen la alternativa de expresión de las demandas; no obstante, un poco más relevante resulta el trabajo en conjunto entre ésta, el gobierno y el mercado, una triada que predomina actualmente y que precisa de un análisis. En consecuencia, las ciencias sociales se apoyan en nuevos derro-teros para la aprehensión de su objeto de estudio, en constante cambio, que es la realidad. De forma particular, esta obra se avoca al análisis de la dinámica entre el Estado y la sociedad civil, la cual se ha transformado radicalmente en el transcurso de las décadas más recientes y cuyos cambios se han potencializado en gran me-dida por el achicamiento del Estado vinculado con el devenir de la globalización, como se ha mencionado.

Es a partir de este contexto, caracterizado por el achicamiento del Estado y la necesidad de la sociedad civil por intervenir y crear nuevas dinámicas de participación en la toma de decisiones, que se plantean los distintos ensayos que conforman la presente obra. De este modo, el tema transversal es la triada Estado-sociedad civil-mercado, pues, la dinámica de interacción entre estos tres ámbitos ha debido cambiar en correspondencia con la actual descentraliza-ción del Estado, la liberalización económica y la consolidación de la ciudadanía.

1 Alain Touraine, ¿Podremos vivir juntos?, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 13.

13

Al comienzo se expone el trabajo de Aura Rojas y Diego Gar-cía, intitulado “El estudio de las relaciones Estado-sociedad. La contribución de la teoría pluralista”, el cual comienza por exponer los elementos metodológicos del pluralismo y rastrear la concep-ción de su propuesta en el liberalismo. Los autores señalan que el desarrollo del liberalismo resulta determinante, ya que supone el surgimiento de formas de organización más complejas a partir de la libertad individual y la posibilidad de que cualquier persona sea partícipe de la esfera política, además de concebir al Estado como una organización política al servicio de la sociedad.

Así, la perspectiva de análisis del pluralismo plantea una refor-mulación de la dinámica de los procesos políticos democráticos, al ponderar el papel de la sociedad civil paralelamente al del Estado, en la toma de decisiones. Asimismo, en el contexto de la caída del Estado de bienestar, los autores introducen la conceptuación del corporativismo y el neocorporativismo, necesaria para comprender la dinámica de las asociaciones –en tanto que en ellas se congrega una diversidad de intereses que buscan ser representados e incidir en las acciones de gobierno– y la autoridad estatal.

Posteriormente, se expone el ensayo de Pedro Jiménez, titula-do “Des-diferenciación sistémica. La sociedad ante la exclusión de los sistemas político y económico”. La realidad actual se reviste de vorágine de conflictos y complejidad dada por la interrelación de los sistemas político y económico, ante esta situación es preciso analizar cuál es el lugar de la sociedad civil y cómo se manifiesta al estar en el espacio de intersección de ambos sistemas; con el obje-tivo de llevar a cabo este análisis, el autor integra la teoría de Niklas Luhmann, que vislumbra al sistema de la política, fundamentado en relaciones vinculantes en torno al poder, como explicación de la organización social, y el concepto de la des-diferenciación social.

El desarrollo de este trabajo gira en torno al argumento de que mientras la línea que distingue a la economía de la política –enten-dida como la des-diferenciación sistémica– se vuelve cada vez más difusa, se tiende a excluir y vulnerar a la sociedad civil. En este senti-do, el autor comienza por analizar las problemáticas de los sistemas mencionados y cómo inciden en la vulnerabilidad de la sociedad civil, de forma particular en México; y finaliza con una revisión de

14

la situación actual a la que se enfrenta la sociedad como producto de la confrontación entre política y economía, cuyos desacuerdos repercuten en la degradación de las condiciones de educación, vi-vienda, empleo, seguridad y alimentación.

Continuando con el análisis de la nueva configuración del Esta-do, y la confluencia de la esferas política, social y económica que se expresa en la interrelación del gobierno con la sociedad civil, como hilo conductor de esta obra, como punto de partida, Alejandro Do-mínguez presenta su trabajo titulado “Gobernanza y sus implica-ciones”, el cual comienza por realizar una revisión sobre la reciente construcción del concepto, la cual ha sido necesaria para el estudio de una sociedad más participativa y la consecuente formulación de políticas públicas en el contexto de una crisis de gobernabilidad.

El autor recuerda que la sociedad actual está enmarcada por la confrontación de diversos intereses que ponen en vilo a la gober-nabilidad, por esto se debe crear instituciones y reglas capaces de propiciar la confluencia de éstos, sobre todo si surgen en un régi-men democrático. Como parte del desarrollo de su exposición, el autor cita los tipos de gobernanza y expone cómo se ha expresado en México esta forma de organización sociedad-Estado.

Enseguida, se expone el trabajo “De la sociedad civil y la gober-nanza”, de Yair Mendoza, Uriel Macías y Natalia Arriaga; en el cual se recuerda la importancia de la participación de la sociedad en la esfera política y como pilar de la democracia, y en particular desde el enfoque de la gobernanza. Así, el trabajo comienza por desarro-llar el contexto político y económico en el que surge la propuesta de la gobernanza, y las diversas concepciones de la sociedad civil.

Para finalizar su análisis, los autores dirigen su atención a la for-ma en que la gobernanza concibe a la sociedad civil, y cómo esta concepción no resulta suficiente para comprender la complejidad social y la capacidad de los gobiernos para interactuar con la socie-dad.

A continuación, en el trabajo “La participación de la sociedad civil en la dinámica de la gobernanza global”, de María Góngora y Néstor Sánchez, se lleva a cabo una categorización de la participa-ción de la sociedad civil, representada por ONG de diversa índole, en la gobernanza global por medio de los espacios de discusión que

15

son propiciados por organismos intergubernamentales, como la Organización de las Naciones Unidas, el G20, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por mencionar algunos. Para ello, en este análisis se puntualiza las características de la gobernanza, y cómo se configura a partir de la influencia de actores no estatales en la toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas; y las características de la sociedad civil global, la cual se vislumbra en la expresión de las ONG.

Los autores resaltan la importancia de las ONG como represen-tantes de la sociedad civil en los foros internacionales e intermedia-rios entre la ciudadanía, y no sólo con el Estado y los organismos intergubernamentales. Destacan la necesidad de estudiar sus ma-nifestaciones y el grado de influencia en la gobernanza global y, en ese sentido, los autores se dan a la tarea de proponer criterios para medir la participación de las ONG en foros y cumbres internaciona-les, y posibilitan el tener una aproximación de la cual podría ser la incidencia, así como cuáles son las limitaciones, de la sociedad civil en la gobernanza global.

En el texto “Estado, migraciones y ciudadanía: nuevas discusio-nes desde la ciudadanía transnacional”, de Lorena Umaña y Daniel Tacher, se expone la configuración de la ciudadanía frente al fenó-meno migratorio, y la transformación de la relación que se estable-ce con el Estado. Los autores plantean que la perspectiva tradicional desde la cual se analiza la migración se centra en los procesos en que los migrantes se incorporan a las sociedades receptoras o cómo éstas los asimilan; sin embargo también resulta necesario revisar otra arista de esta situación, que es la relación de los migrantes con su sociedad de origen y cómo esto deviene en una complejidad de comportamiento político, debido a que hay migrantes interesados en mantener una identidad referida al Estado-nación del que emi-graron.

De forma particular, los autores centran su atención en la cons-trucción actual del concepto de ciudadanía transnacional, en el contexto de las cada vez más frecuentes y estrechas relaciones cul-turales sociales, culturales y económicas entre los Estados, el desa-rrollo tecnológico y la promoción del multiculturalismo. La condi-ción del ciudadano difícilmente puede restringirse a los márgenes

16

territoriales, en la medida que los ciudadanos participan en más de una comunidad política, por lo que se requiere de la construcción de un concepto de ciudadanía que considere el elemento de la in-ternacionalidad.

17

el esTudio de las relaciones esTado - sociedad. la conTribución de la Teoría pluralisTa

Diego Hernández Bernal Aura Rojas García

Para que los hombres se tornen o per-manezcan civilizados, el arte de la aso-ciación debe desarrollarse y perfeccio-narse entre ellos en la misma medida en que la igualdad de condiciones en-tre ellos crece.

Alexis de Tocqueville

Introducción

Apuntes metodológicos en torno a la teoría pluralista

La construcción de modelos que han ofrecido explicaciones a la re-lación Estado-sociedad atraviesa por una multiplicidad de análisis que van desde la relativa autonomía de las dos esferas (“lo social” y “lo estatal”), hasta una confusión de sus límites. Mientras que el binomio mandato-obediencia, que nos aparece a la vez como sustrato y producto del ejercicio del poder político concentrado en la comunidad estatal, podría ser la salida más próxima a la com-prensión de tal relación, deja de sernos suficiente para ver en ella la diversidad de manifestaciones en las que la sociedad expresa la dominación de la que es parte y, sobre todo, los fines que persiguen sus miembros al asociarse a tal comunidad.

A la explicación de los fenómenos que se desdoblan de esta re-lación, el pluralismo ha propuesto un modelo ampliamente socorri-do desde las últimas décadas del siglo XX, un modelo que privilegia el estudio de un tipo particular de relaciones entre el Estado y la sociedad: aquél dado por la existencia de asociaciones. El propósi-to de este trabajo es presentar, de forma sucinta, las coordenadas expuestas por la teoría pluralista, desde sus orígenes en tempranos

18

estudios como los de Alexis de Tocqueville, teniendo como ante-cedente el liberalismo, hasta su construcción posterior en la déca-da de los setentas, y la conceptualización del corporativismo como propuesta de análisis frente a la teoría pluralista sobre la dinámica de poder entre las asociaciones y el Estado.

El pluralismo, como hecho, se manifiesta en cualquier sociedad que es atravesada por diferencias de orden cultural, ideológico y hasta económico, pero como modelo no suele ser compatible con todo régimen político — pues algunos llegan a considerarlo como una perturbación–; en este sentido, los regímenes democráticos li-berales son los únicos que lo reconocen como uno de los principios del proceso político y una condición para la existencia y conserva-ción de sus instituciones. Tomemos esta afirmación como punto de partida.

La teoría pluralista supone una relación sui generis entre una sociedad ampliamente diversificada y un Estado que capitaliza esa diversidad para justificar la actuación de sus órganos. A nivel me-todológico, se adscribe a la separación clásica entre poder político y poder económico, entre Estado y sociedad civil — misma en que la última es vista como una esfera que produce equilibrios bajo sus propias reglas1–; e incluso, yendo más allá, el pluralismo abona ar-gumentos a la distinción público-privado, en cuanto sostiene, por ejemplo, el tratamiento, defensa e intermediación de intereses pri-vados en una arena meramente pública.

Por otra parte, el pluralismo propone un nivel intermedio en las relaciones entre el individuo y el Estado: el nivel de la asociación que se constituye y desarrolla fuera de la esfera de poder político y por medio de intereses privados. En este sentido, se plantea una díada entre la garantía de “[...] conceder a cada uno una oportuni-dad, igual por principio, de hacer valer su opinión e intereses con-forme a las reglas de juego de la democracia”2 y el hecho de que la conservación de la sociedad democrática — frente al peligro de la

1 Las reflexiones sobre el nacimiento de la sociedad civil como una esfera con competen-cias, actividades y finalidades autónomas a las del poder público concentrado del Estado son una propuesta ya conocida de una corriente que va, desde Hegel, hasta la doctrina liberal encabezada por los economistas Adam Smith, David Ricardo y Adam Ferguson.2 Reinhold Zippelius, Teoría General del Estado, Porrúa, México, 1989, p. 216.

19

disolución del poder político– depende de la configuración de un consenso básico sobre las reglas del juego democrático que permi-ta la cohesión de los agentes.3

Los procesos políticos que incorporan el pluralismo como prin-cipio suponen la existencia de una multiplicidad de instancias que mantienen relaciones de presión/disputa/negociación con el poder político, que mantienen su autonomía y que influyen en los proce-sos para formular políticas. De esta forma, en su estudio, la teoría pluralista se plantea las siguientes palabras clave: “¿quién participa en el proceso decisorio, y quién logra que se acepten sus prefe-rencias como decisiones?, ¿a quién puede verse influyendo en los resultados?”.4

De la misma forma, la teoría pluralista señala que la multiplici-dad de asociaciones, a pesar de participar e influir en la esfera de poder político, no supone una multiplicidad de unidades políticas: el pluralismo sólo debe ser entendido desde una esfera económica y social pues, a nivel político, implica desintegración.5 El pluralismo no piensa en la superación del Estado, al verlo en el mismo estatuto que las demás asociaciones, sino que reformula la comprensión de las relaciones que mantiene con la sociedad, conservándolo en la misma esfera. Aún incurriendo en un error metodológico, diversas propuestas6 del pluralismo ubican al Estado como una asociación

3 Ibid, p. 218.4 Martin Smith, “El pluralismo”, en David Marsh, y Gerry Stocker (editores), Teoría y mé-todos de la ciencia política, Alianza, Madrid, 1997, p. 221. Las cursivas son nuestras.5 De ahí la clásica crítica que hace Carl Schmitt de la teoría pluralista de Harold Laski: “En ninguno de los muchos libros de Laski se encuentra una definición de lo ‘político’ [ ] El estado se transforma simplemente en una asociación que compite con otras asociaciones; se convierte en una sociedad junto a y en medio de numerosas otras sociedades, situadas en el interior o fuera del estado.” Y continúa: “Si esta unidad desaparece inclusive como eventua-lidad, entonces desaparece también lo ‘político’ mismo. Sólo mientras no sea reconocida y examinada a fondo la esencia de lo ‘político’ es posible pensar en términos pluralistas en una ‘asociación’ política junto a una religiosa, otra cultural, otra económica y demás, y sólo en ese caso es posible configurar a dicha ‘asociación’ política en competencia con estas últimas.” Carl Schmitt, El concepto de lo político, Folios, Buenos Aires, 1984, pp. 39-41.6 Tales como el pluralismo reformado y el elitismo pluralista, destacan la existencia de comunidades alrededor de políticas específicas y ponen especial atención a la capacidad de los grupos para romper o modificar las formas institucionalizadas de interacción entre el Estado y éstos. Martin Smith, “El pluralismo”, op. cit.

20

más en competencia — en algunos casos, debido al temprano esta-do de su desarrollo teórico.

De esta forma, si retomamos los estudios que dan cuenta de las relaciones Estado-sociedad desde la lente pluralista, notaremos que la participación de las asociaciones de intereses en los pro-cesos políticos democráticos está justificada a nivel teórico por a) la presencia avasalladora del Estado en detrimento de la libertad individual, así como por b) una presencia en la que éste se torna incapaz de asumir competencias por sus propios medios. Resulta indispensable no perder de vista ambas fuentes en el desarrollo de la teoría pluralista, pues de ellas se desprenden los métodos que comprenden las interacciones entre las asociaciones y el Estado.

Pese a las virtudes de la teoría pluralista en el estudio de los procesos políticos democráticos y la constitución de modelos de compensación/intermediación de intereses, ésta incurre en ciertas deficiencias:

1, señala que ciertos grupos no acceden al proceso político por-que no han insistido con ahínco o porque sus intereses no se han visto lo suficientemente amenazados (lo que los ubicaría simplemente como grupos de reacción);2, no se ocupa lo necesario de los mecanismos por los que las asociaciones acceden al proceso de elaboración de políticas (es decir, de las reglas que tienen que cumplir para que su influen-cia tenga impacto).3, es incapaz, en su evocación al comportamiento observable, de evaluar la correspondencia o no del seguimiento de ciertos valores y el mantenimiento de intereses en el actuar de las aso-ciaciones; en ocasiones el consenso no implica que una asocia-ción haya seguido fielmente los valores que la caracterizaban, pero sí que haya previsto la satisfacción de sus intereses inme-diatos;4, aún aludiendo al estudio del comportamiento de las asocia-ciones, la teoría no cuenta con los instrumentos suficientes, a nivel metodológico, para evaluar empíricamente el impacto que tiene la influencia de cada grupo en el proceso político.7

7 Para profundizar en las deficiencias de la teoría pluralista Cfr. Martin Smith, op. cit., pp. 222-227.

21

Sin obviar sus deficiencias, la teoría pluralista, así como las pro-puestas alternas al estudio de las asociaciones de intereses, son una perspectiva probada en la comprensión de la relación Estado-socie-dad, pues reformulan la presencia que ambos tienen en la dinámica de los procesos políticos democráticos, tomando en cuenta que su objetivo es la creación de compromisos susceptibles de consenso.

I. Los orígenes de la propuesta pluralista: el liberalismo como freno al Estado

En la filosofía clásica8 se ha planteado que la finalidad de la sobre-vivencia nos ha encaminado a establecer relaciones con otros: fun-dando valores, formas de gobierno e instituciones que permitan regular el comportamiento, para así lograr la mejor convivencia posible. Siguiendo esta línea, se ubica la constitución del Estado, según Hobbes,9 como solución al conflicto inminente entre los in-dividuos y como pacto en el que se cedía la potestad de la toma de decisiones al soberano, a cambio de la seguridad y certeza necesa-rias para alcanzar una convivencia en armonía.

El margen de participación del individuo que conforma al gran Leviatán es limitado, pues Hobbes habita en una Inglaterra de fines del siglo XVII, cuando existe un arraigado sentimiento religioso y un grave conflicto entre el rey y el parlamento, lo cual hace imperiosa la necesidad de reivindicar y recordar la importancia de la unidad en torno al poder: la figura del Estado es la de un ente omnipresen-te y omnipotente.

No obstante, más tarde eventos, como el movimiento de Refor-ma, cuyas consecuencias derivaron implícitamente en la pugna por lo que hoy llamaríamos “libertad de pensamiento”, y cuyo enfren-tamiento con la religión trajo consigo la necesidad de cuestionar el poder de los monarcas y plantear un marco constitucional que protegiera los derechos y libertades básicos;10 en conjunto con el posterior desarrollo de la Revolución Francesa, pusieron de mani-

8 Leo Strauss y Joseph Cropsey (compiladores), Historia de la filosofía política, Fondo de Cultura Económica, México, 2008.9 Thomas Hobbes, El Leviatán, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.10 John Rawls, Liberalismo político, UNAM, México, 1995, p. 18.

22

fiesto la posibilidad de que exista un poder que haga frente y sirva de contrapeso al poder del Estado. Un poder que, al estar consti-tuido por parte de los propios integrantes del Estado, no implica la destrucción del mismo, sino su transformación.

Es así que comienza a apreciarse el surgimiento del liberalis-mo, caracterizado por la ruptura de paradigmas: comienzan a surgir formas de organización más complejas (transición del feudalismo al capitalismo,11 por ejemplo), en tanto que se consolida una con-ciencia individual que propicia conflictos, rebeliones, revoluciones; fenómenos sociales que transforman lo “establecido”. Como señala Laski:

La revolución y la guerra lo presidieron [al liberalismo] desde la en-traña. Y no es exagerado decir que difícilmente se encontrará, antes del 1848, un período en que reacciones violentas contrarrestaran el crecimiento del nuevo ser. Los hombres luchaban tenazmente para sostener aquellos hábitos en que se fundaban sus privilegios, y el libe-ralismo era, por encima de todo, un reto a los intereses establecidos, hechos sagrados por las tradiciones de medio millar de años.12

Ahora bien, en el plano teórico, el liberalismo se ha convertido en la tradición de pensamiento más sólida, como señala Requejo: “se trata de una tradición variada, plural, repleta de nombres con un reconocido prestigio intelectual —Locke, Madison, Jefferson, Kant, Tocqueville, Mill, Weber, Berlin, Rawls—, cuyos valores y prin-cipios legitimadores han demostrado tener una vocación aplicada bastante mayor que las con cepciones políticas alternativas.”13 En contraposición a la percepción de Hobbes sobre el individuo como súbdito del Estado, podemos retomar a J. Stuart Mill como referen-te de la tradición liberal al ponderar la libertad del individuo:

[...] la libertad por la que se interesa Mill es la libertad negativa, o sea, la libertad entendida como situación en la que se encuentra un sujeto (que puede ser tanto un individuo como un grupo que actúa como un

11 Alexis Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, Guadarrama, Madrid, 1979.12 Harold Laski, El liberalismo europeo, Fondo de Cultura Económica, México, 1969, pp. 12-13.13 Ferran Requejo, Democracia y pluralismo nacional, Ariel, Barcelona, 2002, p. 13.

23

todo) que no es impedido por una fuerza externa para hacer lo que él desea y no es constreñido a hacer lo que no desea.14

Como señala Bobbio, en este filósofo se vislumbra la pondera-ción de los derechos individuales frente a un cualquier poder mo-nárquico o estamental. De este apunte, resalta la situación a la que se enfrenta el Estado desde la perspectiva liberal, que es definir cuáles son los criterios del poder público para restringir la liber-tad individual y cómo se delimitarán los espacios (esfera pública-privada) en los que los individuos puedan actuar libremente con la garantía de que el Estado no podrá intervenir.15

El liberalismo tiene una concepción del Estado como una orga-nización política enmarcada por reglas al servicio de la sociedad, sobre todo porque constituye el resultado de la actividad de los in-dividuos y las relaciones establecidas entre ellos.16 En este sentido, resulta indispensable señalar que la materialización de estas reglas tiene lugar a través del Estado de derecho, por lo cual resulta útil citar las características del mismo, para comprender de forma más específica la forma en que el liberalismo concibe al Estado y cómo se constituye en freno a la acción del mismo:

En el Estado de Derecho toda Constitución moderna establece las ba-ses siguientes para regular la acción del Estado: 1. Un principio de distribución: la esfera del individuo se supone como un dato anterior al Estado, quedando la libertad del individuo ilimitada en principio, mientras que la facultad del Estado para invadirla es limitada; 2. Un principio de organización que sirve para poner en práctica el prin-cipio de distribución: el poder del Estado (limitado en principio) se divide y encierra en un sistema de competencias circunscritas; 3. El principio de distribución — libertad del individuo, ilimitada en princi-pio- encuentra su expresión en una serie de derechos llamados fun-damentales o de libertad; el principio de organización está contenido en la doctrina de la llamada división de poderes, es decir, distinción de diversas ramas para ejercer el poder público, con lo que viene al caso la distinción entre legislación, gobierno (administración) y admi-nistración de justicia — Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta división y

14 Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica, México, Co-lección Breviarios 476, 2006, p. 71.15 Ibid., p. 72.16 Ibid., p. 49.

24

distinción tienen por finalidad lograr frenos y controles recíprocos de esos “poderes”.17

Si bien la variedad de teorías acerca de la sociedad tienen como punto de partida común el supuesto de que el hombre es un ser social, en el liberalismo se concibe al sujeto separado del cuerpo orgánico de la sociedad, reivindica la libertad individual (sea en el plano espiritual, o hasta el económico)18, el individuo es quien confi-gura su entorno en función de sus intereses y motivaciones19. Así, el Estado deja de constituir la totalidad de la solución a los conflictos, para constituirse en una parte de esa solución, que sólo podrá con-cretarse con la participación de sus integrantes entendidos como ciudadanos y, en consecuencia, “la complejidad del Estado liberal presupone que ningún grupo, clase u organización pueda dominar la sociedad”.20 De aquí se comprende que el pluralismo sólo sea po-sible en este contexto.

Chantal Mouffe señala que el pluralismo es entendido como un hecho empírico ligado a la coexistencia de sistemas de valores, de-fensa de los derechos humanos y una distinción entre lo público y lo privado;21 se trata de un conjunto de situaciones frente al cual, des-de la perspectiva del pluralismo, el Estado debe mantenerse neu-tral.22 Llegado a este punto, se debe mencionar que el liberalismo y el pluralismo no contienen en sí rasgos u objetivos antiestatistas, como se ha mencionado: se trata de doctrinas que pugnan por la acción estatal restringida y estrictamente delimitada para la garan-tía de la libertad de los individuos.

17 Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, Editora Nacional, México, 1981, p. 147.18 “[...] la idea de ‘ser’ individualista metodológico es sinónimo de utilizar la elección ra-cional e incluso profesar y sostener los presupuestos básicos del pensamiento liberal econó-mico”, en Sebastián Pereyra, Ariel Toscano, y Daniel Jones, “Individualismo metodológico y ciencias sociales: Argumentos críticos sobre la teoría racional”. En Federico Schuster (comp.), Filosofía y métodos de las Ciencias Sociales, Editorial Manantial, Buenos Aires, 2002, p. 94.19 Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia, op. cit., p. 51-52.20 Martin Smith, “El pluralismo”, op. cit., pp. 217-219.21 Chantal Mouffe, Liberalismo, pluralismo y ciudadanía democrática, Instituto Federal Electoral: Serie Ensayos, México, 1997, p. 19.22 De forma específica, algunos liberales señalan que, con el fin de que el Estado no pueda interferir en la libertad individual, es necesario negarle cualquier autoridad que le permita promover o favorecer una concepción del buen vivir.

25

Por su parte, los pluralistas definen al Estado como “una orga-nización independiente que hace políticas para responder a la pre-sión de innumerables grupos sobre el gobierno”,23 lo cual pone de manifiesto la existencia de una suerte de dialéctica entre Estado y sus ciudadanos, en medio de una afluencia de intereses y grupos que buscan privilegiar los propios. Resulta importante recordar la dinámica que plantea Tocqueville al respecto:

[...] la libertad de asociación ha llegado a ser una garantía necesa-ria contra la tiranía de la mayoría. En los Estados Unidos, cuando un partido ha llegado a ser dominante, todo el poder público pasa a sus manos; sus amigos particulares ocupan todos los empleos y disponen de todas las fuerzas organizadas. Los hombres más distinguidos del partido contrario, como no pueden franquear la barrera que los sepa-ra del poder, necesitan establecerse fuera de él; es preciso que la mi-noría oponga su fuerza moral entera al poder material que la oprime.24

Asimismo, se explica la paulatina evolución del Estado desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. El Estado ha debido trans-formarse en correspondencia con las demandas de grupos sociales determinados, quienes buscan incidir en el poder y/o beneficiarse del mismo.

Ahora bien, la cuestión a la que debe enfrentarse constante-mente el Estado radica en cómo lograr la confluencia e inclusión del mayor número de demandas posible, pues a su vez éste también es objeto de la democracia y cuyas instituciones implican encauzar al gobierno a incluir la participación organizada de los diversos grupos sociales y que ésta garantice la cooperación y el entendimiento en-tre los mismos.25

II. El pluralismo democrático de Robert Dahl

El proceso de democratización ha constituido un fenómeno de am-plia relevancia e interés en distintos países cuyas formas de gobier-no se distinguen entre sí. Robert Dahl ubica las características espe-

23 Martin Smith, “El pluralismo”, op. cit., p. 220.24 Alexis Tocqueville, La Democracia en América, Fondo de Cultura Económica, México, 1987, pp. 208-209.25 Adam Przeworski, Democracia y mercado, Cambridge University Press, 1991, p 16.

26

cíficas de lo que constituye dicho proceso, entre las que destacan dos aspectos fundamentales que configuran el grado de democra-cia prevaleciente, éstos son el derecho a participar en las elecciones y en el gobierno, y la apertura de éste al debate público. En este sentido radica su definición de la poliarquía como régimen político más próximo a la democracia; como señala el autor “[...] las poliar-quías son sistemas sustancialmente liberalizados y popularizados, es decir, muy representativos a la vez que francamente abiertos al debate público”.26

Si bien Dahl señala a la poliarquía como un régimen cercano a la democracia, establece una especial distancia entre ambos, en-marcando en la democracia un conjunto de condiciones específicas como el sistema político ideal y ubicando en la poliarquía el sistema político real cuyas condiciones son muy próximas a la democracia, así, “la originalidad de la posición de Dahl, [...] radica en que desde sus primeras obras apuesta por cohonestar en una única y compleja concepción teórica, tanto los aspectos normativos como los empí-ricos de la democracia”.27

Por esto, Dahl opone el concepto de hegemonía — y oligarquía competitiva– al de poliarquía, estableciendo el contraste entre es-tos o la existencia o no de la participación política de actores dis-tintos a los del gobierno y el debate público. En tanto, el proceso de democratización implica la constitución de nuevas instituciones políticas diseñadas a partir de la apertura en las oportunidades de participación y la inherente inclusión de nuevos actores cuyas pre-ferencias son consideradas en el ejercicio del poder político. Sin embargo, no se trata de un proceso sencillo. El avance hacia la de-mocracia mediante la construcción de una poliarquía es un proceso complejo porque pone de relieve la disputa por el poder e implica que el gobierno ceda poder a la oposición y denota un conflicto cuya magnitud es directamente proporcional a las diferencias entre ambos polos, lo cual hace que la tolerancia entre ellos tenga un

26 Robert Dahl, “Democratización y oposición pública”, en La poliarquía, Tecnos, Madrid, 1997, p. 18.27 Ramón Máiz, “Democracia y poliarquía en Robert A. Dahl”, publicado por la Universidad de Santiago de Compostela, URL: http://www.usc.es/cipoad/PaxinaMaiz/index_archivos/ documentos/DAHLREP.pdf, p. 2, consultado el 1° de abril del 2010.

27

alto costo; como señala Dahl, “la probabilidad de que un gobierno tolere la oposición aumenta en la medida que disminuye el precio de dicha tolerancia”.28

Por un lado, esto implica que si el conflicto entre gobierno y oposición no es tan profundo, habrá una mayor apertura y partici-pación efectiva en el proceso político para ambos, no obstante que el gobierno puede suprimir a la oposición dada la profundidad del conflicto, esta acción puede ser aún más costosa que tolerarla. El análisis de Dahl pone de manifiesto la existencia de una desigual-dad entre la oposición y el gobierno respecto a los recursos políti-cos, por los que la distribución de éstos favorece el pluralismo y la representación, que son factores que configuran la democracia.

Esta observación puede explicarse con la paulatina apertura po-lítica en países latinoamericanos como Chile, Argentina e incluso México, en cuya historia política se cuentan eventos de represión — algunos violentos– de la participación política hacia la oposición; sin embargo, al margen de que exista una mayor cultura política e interés por participar en las decisiones políticas y la transformación de la comunicación y otros fenómenos, cada vez es más difícil supri-mir a la oposición sin que los gobiernos paguen un alto costo como el de agudizar el conflicto y ser juzgados internacionalmente.

Dahl plantea la interrogante en torno a qué circunstancias po-sibilitan la seguridad del gobierno y de sus antagonistas, a la vez de aquellas que favorecen las condiciones para el debate público y la existencia de la poliarquía. Posteriormente, retoma el análisis de las consecuencias que supone el régimen de la poliarquía, como el hecho de que las libertades formen parte del debate público y de la participación; el cambio de la composición política de los di-rigentes, así como en las propuestas de los políticos con el obje-tivo de que los electores se sientan allegados a ellos; cambios en la estructura de los partidos, etcétera. Esta serie de consecuencias referidas por el autor podría traducirse en una mayor representa-ción política y enuncia una metamorfosis en la forma de gobierno, que guarda relación con el proceso de transformación institucional expuesto por Douglas North, pues, al ser un orden de la sociedad, la evolución de las instituciones manifiesta la evolución de la mis-28 Robert Dahl, “Democratización y oposición pública”, op. cit., p. 24.

28

ma, así como el cambio en las formas de pensar de los individuos y, por tanto, de su interactuar; afecta a las instituciones haciendo que éstas cambien “incrementalmente”.29 Así, por ejemplo, la entrada del sufragio universal en el interactuar político modifica la constitu-ción de los grupos gobernantes al introducir a más individuos con intereses distintos que provienen de diferentes extractos sociales: “cuando el sufragio deja de ser exclusivo [...], los viejos partidos y sus facciones basados en conexiones sociales con los ‘notables’ se ven desplazados y reforzados por partidos con más garra para atraer a las clases medias”.30

A la par de la institucionalización del sufragio universal ocurre la ampliación del régimen, así como de los agentes involucrados en el proceso político. Ante este hecho, Dahl afirma que en toda demo-cracia en gran escala disminuye el margen de influencia individual del ciudadano,31 por lo que poco podrá hacer para influir en un con-senso, a menos que se encuentre asociado a otros ciudadanos con intereses y necesidades similares. De esta forma, pensar la trans-formación de la democracia a través de sus instituciones implica, de igual forma, el que éstas sean incorporadas como condiciones de su existencia y desarrollo, que en no pocas ocasiones tienen un respaldo jurídico. Por ello, la correspondencia e interrelación entre instituciones es inevitable.

Uno de los productos de las democracias contemporáneas ha sido la existencia de organizaciones autónomas — especialmente, según Dahl, de carácter económico–, y en tal grado éstas han con-tribuido a definir el proceso político que ahora su participación es una condición, todo bajo el supuesto de que

[...] abandonado a sus propios medios, el individuo es incapaz de ha-cer valer suficientemente sus intereses y opiniones personales. Por ello debe buscar asociarse con simpatizantes y con aquéllos que ten-

29 Cfr. Douglass North, Instituciones, cambio institucional y desempeño institucional, Fon-do de Cultura Económica, México, 2001.30 Robert Dahl, “¿Tiene importancia la poliarquía?”, op. cit., p. 32.31 Cfr. Robert Dahl, Los dilemas del pluralismo democrático, Alianza Editorial/CONACULTA, México, 1991, p. 23.

29

gan iguales intereses que él, con el fin de imponer una opinión o inte-reses determinados con fuerza unificada.32

Para Dahl, todo régimen democrático que se haga respetar debe contener sus multicitadas siete instituciones, pero para efec-tos de este texto haremos énfasis sólo en la séptima: los ciudada-nos tienen derecho a formar asociaciones u organizaciones relati-vamente independientes.33 En tanto contribuyen a la constitución de la voluntad política del pueblo, las asociaciones se hallan prote-gidas jurídicamente por la libertad de asociación, así como por la libertad de conciencia. De esta manera, el modelo de democracia representativa se extiende en la medida que el pueblo no sólo está representado en los órganos electivos del Estado, sino también por las asociaciones de intereses.34 Por otro lado, en la medida en que su participación implica la búsqueda de compromisos susceptibles de consenso, su presencia es considerada un principio estructural del régimen democrático. Así, una democracia es pluralista, “[...] si a) es una democracia en el sentido de una poliarquía y b) las organi-zaciones importantes son relativamente autónomas.”35

La incorporación de las asociaciones de intereses al proceso po-lítico de los regímenes democráticos trae consigo un dilema: cuan-do entendemos la autonomía de las organizaciones en la medida en que emprenden acciones que “a) son consideradas dañinas por otra organización; b) ninguna otra organización, incluyendo al gobierno del Estado, puede impedir, o podrá impedir, excepto incurriendo en costos tan altos que excedieran las ganancias del actor al hacerlo”;36

32 Reinhold Zippelius, op. cit., p. 219. La idea misma de interés supone ya un redimensio-namiento de la distinción público-privado. En este sentido, el interés económico (y, siguiendo el grupo de distinciones abordado al inicio de este trabajo, un interés privado) se cuela en la arena pública de discusión, forma parte de la negociación, y quienes lo encabecen harán lo posible por verlo satisfecho en un compromiso susceptible de consenso.33 Según los estudios llevados a cabo por Dahl en los años ochentas, de los 150 países del globo, sólo 30 contaban con instituciones poliárquicas, lo que llevaría a suponer que esos 30 países tendrían que ser considerados por antonomasia democráticos; sin embargo, para éste, no todos los sistemas democráticos son pluralistas, ni todos los sistemas pluralistas son democráticos.34 Reinhold Zippelius, op. cit., p. 219.35 Robert Dahl, Los dilemas del pluralismo democrático, op. cit., p. 16.36 Ibid., p. 35.

30

y al control como complemento de esa autonomía –en tanto una acción de A es autónoma cuando no puede ser controlada por B–, la pregunta es ¿cuánta autonomía y cuánto control debe permitirse a las asociaciones (incluyendo al gobierno del Estado)?

Pensar en la autonomía de las unidades organizacionales es pensar en la defensa de ciertos cotos de libertad negativa y, por tanto, en la extensión del ejercicio de esa libertad al ámbito de las organizaciones a las que el individuo se asocia. La existencia de es-tas unidades es un contrapeso a lo subyugante que resultaría el so-metimiento del individuo a una mayoría,37 por lo que es también un nivel intermedio en la relación mandato-obediencia entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, la cesión de autonomía tiene sus pro-pios asegunes.

Ante el peligro de un escenario que supusiera el ejercicio pleno de la autonomía en las asociaciones –donde la falta de regulación externa permitiera que tomaran acciones negativas entre sí, debili-tando incluso la legitimidad del gobierno del Estado–, es indispen-sable hacer del control un principio que la complemente. Por tal motivo, Dahl se refiere a “[...] una relación entre actores en la que las preferencias, deseos o intenciones de uno o más actores pro-voque acciones de ajuste, o predisposiciones a actuar, de parte de uno o más actores. El control es así una relación causal.”38 Resulta importante aclarar que Dahl no piensa esta relación en términos de cálculo o intencionalidad, sino simplemente de regulación, por lo que no se adscribe a un entendimiento de la acción a partir de la Teoría de la Elección Racional.

Con la regulación entre asociaciones, situación que implica el establecimiento de relaciones en las que unas ejercerán su autono-mía asignando cualquier control sobre otras con respecto a ciertos aspectos de su dinámica interna o externa, y viceversa, se mani-fiesta abiertamente la dificultad de los individuos de sustraerse al poder o la autoridad –pues la mayoría de las veces alguien recla-mará la facultad de control final sobre los asuntos públicos, y ese “alguien” son los representantes39–, sin embargo, plantea la posibi-37 Cfr. Ibid., p. 91.38 Ibid., p. 26. Las cursivas son nuestras.39 No obstante, Dahl tiene el cuidado de no incurrir en una contradicción: “El control final

31

lidad de que éste sea aminorado. En este sentido, una institución poliárquica contribuye al desarrollo de las instituciones democráti-cas en tanto impone costos muy altos a la dominación.

La propuesta de Dahl contribuye a clarificar uno de los princi-pios que sustentan la teoría pluralista: la reformulación del carácter relacional weberiano (mandato-obediencia) de la política. Nuestro autor señala que

[...] interpretar el control, el poder o la autoridad como consistentes sólo de dominación y sujeción, obstaculiza en lugar de facilitar nuestra comprensión del mundo y sus posibilidades. En esta perspectiva, el mundo sólo nos ofrece tres posibilidades: dominar, ser dominados, o retirarse a un aislamiento absoluto.40

La dinámica del proceso político planteada por Dahl permite la emergencia de una cuarta opción: el establecimiento de controles mutuos.

Pese a que impone un freno a la dominación y la jerarquía, el control mutuo no significa un control equitativo e igualitario, como tampoco garantiza la justicia o la igualdad. Uno de los defectos de la democracia pluralista es que en ocasiones promueve el manteni-miento de injusticias y desigualdades políticas, en tanto en el pro-ceso político se confieren ventajas a ciertos miembros, al interior, como a ciertas asociaciones, al exterior.41

III. La caída del Estado de Bienestar. El pluralismo asociativo fren-te a la incapacidad del Estado y la propuesta neocorporativista42

La crisis de gobernabilidad que arrastró consigo la caída del Welfare State supuso que la presencia del Estado como único detentador de competencias en casi todos los ámbitos de la vida había devenido

proscribe cualquier cesión irrecuperable por parte de los ciudadanos de su control propio sobre cuestiones públicas, esto es, la enajenación. El control final, sin embargo, no impide la delegación.” Ibid., p. 54.40 Ibid., p. 32. Las cursivas son nuestras41 Ibid., pp. 47-50.42 Debido a que diversas traducciones no distinguen entre neocorporativismo y neocorpo-ratismo, hemos decidido utilizar indistintamente ambas palabras.

32

insuficiente; este fenómeno, al que Claus Offe denominó desforma-lización del Estado, mostró que

[...] los límites entre el Estado y la sociedad civil se han tornado incier-tos. El aparato estatal ya no está en situación de asumir sus competen-cias por sus propios medios, sino que debe recurrir a la colaboración y al apoyo activo de grupos y organizaciones intermediarias [...] [Éstas] están dispuestas a asumir semejantes funciones instrumentales sólo a cambio de que se les reconozca el derecho a ser consultadas sobre los programas estatales.43

Pensar incluso los procesos políticos tras los márgenes estatales representa una comprensión forzada de los límites de la acción po-lítica, pues las estrategias de transformación social surgen y tienen repercusiones más allá de esos márgenes. La participación de aso-ciaciones de intereses en los procesos de elaboración de políticas, así como de toma de decisiones — a partir de mecanismos que no garanticen su presencia, pero sí el impacto de su efecto— , implica el establecimiento de un nivel “intermedio” de representación en el que, como ya se ha mencionado, las formas de hacer política re-basan la relación tradicional entre sociedad y Estado.

El dilema observado por Dahl, y expresado en las disputas entre los defensores de la autonomía y el control de las asociaciones tiene una salida en la propuesta de Philippe Schmitter: el neocorporati(vi)smo.44 Dadas las condiciones en las que la ingobernabilidad no sólo es una amenaza para la legitimidad de los regímenes políticos, sino también la señal de un franco desorden en términos sociales, Schmitter propone que la temida incapacidad del Estado no está determinada por una “sobrecarga” de demandas –como ha sido afirmado desde el enfoque sistémico— , sino por una deficiencia 43 Claus Offe, “La política in una societá complessa” (entrevista con Giacomo Marramao), citado en Francisco Colom, Las caras del Leviatán. Una lectura política de la Teoríacrítica, Anthropos - UAM Iztapalapa, Barcelona, 1992, p. 263.44 El concepto surgió en 1974, a partir de publicaciones de Schmitter con Gerard Lehm-bruch. El prefijo neo plantea un esfuerzo por separarlo de sus antecesores históricos, sobre todo los del período de entreguerra, por los cuales el corporatismo fue vinculado con el fascismo y los gobiernos autoritarios. De igual forma, tal separación supone una construcción ideal-típica de sentido heurístico, alejada de toda ideología o discurso político concreto. Cfr. Philippe Schmitter, “Teoría democrática y práctica neocorporatista”, en Rigoberto Ocampo (comp.), Teoría del neocorporatismo. Ensayos de Philippe Schmitter, Universidad de Guada-lajara, Guadalajara, 1992, p. 223.

33

en los procesos subyacentes que identifican, organizan, promue-ven y ponen en práctica las demandas e influencias de potenciales intereses.45 La socialización de intereses comunes, como fuente de constitución de las asociaciones, contribuye a superar problemas de organización; sin embargo no es suficiente, pues esto es eviden-te sin que tenga que pensarse como solución. Es necesario algo más que el simple hecho de la asociación.

Schmitter ubica al corporativismo — aquí, pensémoslo sin el prefijo neo– en una lógica de orden social distinta a las de las co-munidades, el mercado y el Estado, y afirma que aquello que lo distingue es que

[...] los actores son contingente o estratégicamente interdependien-tes en el sentido de que las acciones de las colectividades organizadas pueden tener un efecto predecible y determinante (positivo o negati-vo) sobre la satisfacción de los intereses de las otras colectividades, y esto los induce a buscar pactos relativamente estables.46

De esta forma, se refiere a dos dimensiones diferentes, pero interrelacionadas de la política de intereses: “[...] la forma en que los grupos de interés están organizados dentro de una sociedad y la manera en que están integrados dentro del proceso político de modo que favorezcan un mejor arreglo de los conflictos.”47

El neocorporativismo apela a un sistema de representación de intereses que, al igual que la teoría pluralista, se manifiesta en uni-dades asociativas que se constituyen fuera de la esfera de poder político. Para Schmitter, no obstante, la propuesta del pluralismo — sobre todo el de viejo cuño— omite que la base social que fun-damenta las asociaciones se refleja en su organización, sobre todo cuando mantiene un grado suficientemente alto de autonomía frente a la autoridad. En este sentido, mientras “los [pluralistas]

45 Cfr. Philippe Schmitter, “Intermediación de intereses y gobernabilidad en los regímenes contemporáneos de Europa Occidental y América del Norte”, en Rigoberto Ocampo (comp.), op. cit., p. 133. 46 Philippe Schmitter, “¿Comunidad, mercado, Estado y asociaciones? La contribución prospectiva del gobierno de interés al orden social”, en Philippe Schmitter y Wolfgang Streeck (coord.), Neocorporativismo II. Más allá del Estado y el Mercado, Alianza Editorial, México, 1992, p. 59.47 Ibid., p. 10.

34

sugieren la formación espontánea, la proliferación numérica, la ex-tensión horizontal y la interacción competitiva; los [corporatistas] defienden la emergencia controlada, la limitación cuantitativa, la estratificación vertical y la interdependencia complementaria.”48 Es así como, incluso, podría pensarse la relación entre ambas propues-tas dentro de un esquema evolutivo tendiente a la institucionaliza-ción de las prácticas pluralistas.

A nivel teórico, la propuesta de Schmitter plantea una alternativa a la investigación de los fenómenos agrupados en el paradigma plu-ralista. De esta manera, el fin de sus explicaciones es hacer énfasis en las dimensiones de intermediación que caracterizan la relación entre asociaciones de intereses y autoridad, por encima de la función repre-sentativa que cumplen éstas. El pluralismo, desde la perspectiva neo-corporatista, privilegia en su estudio elementos como la autonomía de las asociaciones y la correspondencia entre los intereses que hacen confluir a sus miembros en términos de representación; por ello, llega a omitir en cierta medida la observación del impacto y efectividad de su influencia en los procesos de toma de decisiones, perdiéndose en la defensa del derecho de asociación y el ejercicio de mecanismos de presión desde afuera.49 En suma, el neocorporatismo entiende la inter-mediación de intereses como el proceso político por excelencia. Esto nos lleva a su definición:

El corporativismo en un sistema de representación de intereses en que las unidades constitutivas están organizadas en un número limi-tado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, jerárqui-camente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas y autorizadas (si no creadas50) por el Estado.51

48 Philippe Schmitter, “¿Continúa el siglo del corporativismo”, en Philippe Schmitter y Ge-rard Lehmbruch (coord.), Neocorporativismo I. Más allá del Estado y el Mercado, Alianza Editorial, México, 1992, p. 26.49 Philippe Schmitter, “A dónde ha ido la teoría del neocorporativismo y hacia dónde pue-de ir su práctica. Reflexiones”, en Philippe Schmitter y Wolfgang Streeck (coord.), op. cit., p. 127.50 Al pensar en asociaciones creadas por el Estado, Schmitter establece las fronteras, en el terreno de la práctica, entre un corporativismo estatal y uno social, teniendo como referencia si las unidades se constituyen dentro o fuera de la esfera de poder político. El conglomerado de asociaciones que forman parte de los estudios de Schmitter pertenecen a la segunda categoría.51 Philippe Schmitter y Gerard Lehmbruch (coord.), op. cit., p. 24.

35

Frente a la teoría pluralista, el neocorporativismo propone, en primer lugar, que las características que definen a las asociaciones involucradas en el proceso político están determinadas por su for-malización y la distribución de intereses funcionalmente diferen-ciados en categorías bien delimitadas que mantienen un status monopólico — es decir, que son potencialmente conflictivas pero no competitivas–; por otro lado, propone que el Estado asuma una función reguladora en la selección y articulación de demandas y apoyos a las asociaciones. La diferencia entre ambos modelos es-triba en la institucionalización de los procesos por los cuales las asociaciones mantienen contacto con los interlocutores de la auto-ridad, pues ello deriva en cuestiones como la jerarquización entre unidades — y, por lo tanto, entre intereses–, y la atención a deman-das por vías formales.

Las asociaciones cumplen funciones de representación y con-trol tanto en su interior — con relación a sus miembros–, como al exterior –con sus interlocutores–. Éstas “[...]deben estructurarse internamente y comprometerse en actividades relevantes tales que ofrezcan suficientes incentivos a sus miembros como para extraer recursos adecuados [...] para asegurar, por lo menos, su sobrevi-vencia, sino es que su crecimiento organizacional.”52 El neocorpora-tivismo no obvia el hecho de que la socialización de intereses entre miembros al interior — es decir, la representación de las asociacio-nes– tenga efectos sobre su continuidad material, pues la perma-nencia de éstos se traduce en la recaudación de cuotas, donacio-nes, trabajo voluntario y, en general, en obediencia necesaria para generar unidad y cohesión.

Al contrario del pluralismo, que concibe una multiplicidad de asociaciones en las que sus miembros se adhieren voluntariamente y permanecen en ellas por una convicción persuasiva de que hay una coincidencia en las demandas con sus compañeros, el neocor-poratismo contempla la existencia de unidades monopólicas — en términos categoriales, es decir, que una categoría no puede ser re-presentada por más de una asociación– en las que la membresía y permanencia están sujetas a contribuciones y sanciones.

52 Philippe Schmitter, “Teoría democrática y práctica neocorporatista”, en Rigoberto Ocampo (comp.), op. cit., p. 225.

36

Al exterior, las asociaciones “[...] deben ofrecer suficientes in-centivos a sus interlocutores (i.e. agencias estatales, otras asocia-ciones, partidos políticos) para ser capaces de obtener otros recur-sos: reconocimiento, tolerancia, acceso, protección, concesiones, subsidios”.53 En este sentido, las asociaciones obtienen un recono-cimiento explícito, así como una incorporación estructurada a nivel institucional, lo que les permite establecer relaciones de negocia-ción y compromisos cada vez más estables con la autoridad; como consecuencia, existe una corresponsabilidad por las decisiones to-madas y una puesta en marcha de acciones en forma progresiva por ambos agentes.

El neocorporativismo, en su concepción típica-ideal, supone una relación entre las asociaciones y la autoridad en que se configu-ran mecanismos de regulación y jerarquización de intereses, donde la intermediación se complementa con dispositivos que permiten la institucionalización del conflicto:

Lo que Tocqueville no pudo anticipar y lo que sus predecesores epígo-nos pluralistas no lograron reconocer es que el desarrollo de interme-diarios permanentes, especializados y profesionales entre ciudadanos y Estado podían transformar ‘el arte de la asociación’ en una ‘ciencia de la organización’. En lugar de solamente representar las preferen-cias de los miembros formadas de manera independiente, las asocia-ciones podrían convertirse en instituciones para inculcar y administrar los intereses de los miembros [...] Lo que es más, en lugar de proveer “refugios de protección” para la satisfacción gozada de manera priva-da, podrían venir a constituir más y más “conductos de intervención” para coordinaciones provistas públicamente.54

Múltiples lecturas, desde posiciones teóricas diversas, afirman que el modelo neocorporatista de intermediación de intereses hace que las relación de las asociaciones con sus miembros tenga como principio el control social (haciendo que, con la membresía, se con-dicionen aspectos como la permanencia o la entrega periódica de cuotas, como se mencionó más arriba), o que, en su relación con la autoridad, “[...]constituyen potenciales sociopolíticos de regulación que en ningún caso están previstos en el Estado democrático cons-

53 Idem. 54 Ibid., p. 237.

37

titucional [pues] se trata de formas que mantienen una existencia no oficial, meramente fáctica”.55 Una de las principales denuncias señala que un proceso político dominado por la presencia de las asociaciones elude el objetivo de crear cohesión en la sociedad y no sólo entre los actores que tienen mayor potencial de intervenir en la política; de esta forma,

A diferencia de las formas políticas convencionales, la participación en los acuerdos corporativos no se encuentra delimitada por unos dere-chos ciudadanos establecidos, sino por el peso funcional y la relevan-cia que puedan llegar a cobrar los actores colectivos implicados en el conflicto. Por ello, la libertad ganada frente al Estado suele pagarse por un sometimiento del individuo a los poderes cuasi gubernamen-tales de las asociaciones privadas de intereses.56

En la medida en que el neocorporatismo surgió y se ha desarro-llado sin el apoyo o promoción de una ideología explícita -si bien se ha separado del corporativismo autoritario, eso no significa que sea auspiciado por regímenes democráticos-, resulta evidente que, como tendencia contemporánea de la estructura organizacional de intereses, represente una transformación en ciertos principios del proceso político democrático, respetando un “mínimo procesual”. Pese a las críticas, para Schmitter saltan dos hechos a la vista: 1) Es cierto que “el neocorporativismo no es por completo compatible con el principio de ciudadanía”;57 sin embargo, al proponer una al-ternativa al principio de representación, no lo agota por completo, es decir, que aún el ciudadano puede hacerse presente desde las vías electoral y partidista; y 2) el neocorporativismo como modelo de intermediación de intereses tampoco agota las alternativas para comprender la asociación en los regímenes democráticos, pues no omite la existencia de organizaciones que se hallan fuera del mode-lo y pueden ejercer influencia por otros medios (a través de la pre-sión, por ejemplo). No obstante, sí representa un sistema efectivo

55 Claus Offe, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Sistema, Madrid, 1988, p. 134.56 Francisco Colom, op. cit., p. 268.57 Philippe Schmitter, op. cit., p. 242.

38

para el establecimiento de compromisos susceptibles de consenso, necesarios para elevar los niveles de gobernabilidad.58

Conclusiones

El proceso de democratización del que hemos sido testigos en las décadas más recientes ha propiciado que, en la actualidad, tengan lugar y se enfrenten una multiplicidad de intereses que busca in-cidir y ser partícipe del poder, ya sea consolidándose como grupo al interior del gobierno o por medio de su participación, desde el exterior del gobierno, en el diseño y la implementación de políticas públicas.

En este contexto, la teoría pluralista permite el análisis y expli-cación de la actual dinámica entre el Estado y la sociedad, ya que comienza por asumir la existencia de una sociedad diversificada en todos los sentidos, lo cual resulta particularmente relevante, si to-mamos en consideración el auge que han tenido estudios sobre el multiculturalismo (que analizan la convergencia de diversos siste-mas de valores y costumbres) y otros sobre el desarrollo de las ONG (que ponen de manifiesto las múltiples preocupaciones por parte de la sociedad), por mencionar ejemplos del tipo de diferencias que coexisten en una sociedad.

Como se revisó, la teoría pluralista tiene como antecedente la tradición liberal y es particularmente compatible con su concepción del Estado, ya que, por principio, para que el pluralismo sea posible, se requiere que el individuo sea libre y capaz de intervenir en la esfera política. No obstante, para la teoría pluralista, el Estado no sólo constituye el marco de regulación y el referente para la interac-ción lo más armónica posible entre los agentes en torno al poder, sino también el espacio donde ocurre la convergencia entre estos mediante las relaciones de presión/disputa/negociación de las aso-ciaciones que pueden representar a una infinidad de intereses. En este sentido, la perspectiva pluralista permite analizar los procesos democráticos, pero también de crisis de gobernabilidad –de la que somos testigos– en la que el Estado debe ir reduciendo su margen

58 Cfr. Ibid., pp. 240-252.

39

de acción unilateral, para buscar el consenso en torno a sus políti-cas y dar espacio a la participación de las asociaciones.

La propuesta de Schmitter sobre el neocorporativismo como una forma distinta de representación e inclusión de intereses pone de manifiesto la actual decadencia de la cultura del estatismo y re-fleja la necesidad de replantear los criterios de eficiencia del Esta-do, esto es, ya no apreciarla a través de los resultados arrojados por los espacios que controla o están bajo su abrigo, sino concebirla a partir de su capacidad para conciliar los intereses de las distintas asociaciones que surgen en ámbito económico y social.

Finalmente, es preciso señalar que el análisis desde la propues-ta del neocorporativismo no impide el de la teoría del pluralismo, sino que ambos pueden complementarse en la medida que lo re-quiera el objeto de estudio, pues el segundo permite analizar el sur-gimiento e importancia de las asociaciones para la construcción de la vida democrática, el neocorporativismo contribuirá a ampliar el estudio sobre la efectiva incidencia de las asociaciones en la toma de decisiones, el ejercicio del poder político.

Por último, a continuación se anexa un cuadro (1.1) en el que se resume el contenido del ensayo y contribuye a puntualizar los aspectos más relevantes de la teoría pluralista.

40

Cuad

ro 1

.1 M

omen

tos e

n el

des

arro

llo d

e la

teor

ía p

lura

lista

Libe

ralis

mo

Plur

alis

mo

dem

ocrá

tico

Plur

alis

mo

asoc

iativ

o

Pape

l pro

tagó

nico

del

indi

vidu

o, p

or e

ncim

a de

cua

lqui

er p

oder

abs

olut

o, s

ea e

l Est

ado

o la

mism

a so

cied

ad.

Hay

una

delim

itaci

ón p

robl

emáti

ca d

e la

s es

-fe

ras p

úblic

a y

priv

ada.

El L

iber

alism

o im

plic

a:

• Def

ensa

de

la li

bert

ad n

egati

va fr

ente

al p

o-de

r est

atal

. Se

conc

ibe

al E

stad

o de

Der

echo

co

mo

límite

form

al d

e es

e po

der,

a pa

rtir d

e la

ele

vaci

ón d

el ca

ráct

er d

e ci

udad

ano

com

o su

jeto

de

dere

cho.

• Lib

erta

d de

aso

ciac

ión

com

o fr

eno

al p

oder

pú

blic

o, e

n de

fens

a de

la li

bert

ad. E

xist

enci

a de

aso

ciac

ione

s in

term

edia

s en

tre

el E

stad

o y

el in

divi

duo

(Ale

xis d

e To

cque

ville

)

• Disti

nció

n en

tre

pode

r pol

ítico

y p

oder

eco

-nó

mic

o

Pugn

a po

r un

a ac

ción

est

atal

res

trin

gida

, y

no p

or u

n an

tiest

atism

o.

Prop

uest

a de

la p

olia

rquí

a de

Dah

l, ap

egad

a a

un m

odel

o lib

eral

dem

ocrá

tico

de g

obie

rno.

Ejer

cici

o de

las

siete

insti

tuci

ones

dem

ocrá

ti-ca

s a p

artir

de

la p

olia

rquí

a, p

rinci

palm

ente

la

que

pres

crib

e la

libe

rtad

de

asoc

iaci

ón.

La p

olia

rquí

a su

pone

:

• Tol

eran

cia

de l

os g

obie

rnos

dem

ocrá

ticos

ha

cia

la o

posic

ión

• Sur

gim

ient

o de

org

aniza

cion

es a

utón

omas

de

inte

rese

s en

el á

mbi

to e

conó

mic

o

• Rep

lant

eam

ient

o de

la r

epre

sent

ació

n po

lí-tic

a y

de la

ciud

adan

ía (e

n té

rmin

os a

soci

ati-

vos)

• Par

ticip

ació

n de

las

asoc

iaci

ones

en

el p

ro-

ceso

pol

ítico

Dile

ma

del p

lura

lism

o de

moc

rátic

o: ¿

Cuán

ta

auto

nom

ía y

cuán

to co

ntro

l deb

e pe

rmiti

rse

a la

s aso

ciac

ione

s?

Prin

cipi

o de

los

cont

role

s m

utuo

s en

tre

las

asoc

iaci

ones

y e

l gob

iern

o. E

l con

trol

mut

uo

no s

upon

e co

ntro

l equ

itativ

o, lo

que

sug

iere

la

per

siste

ncia

de

desig

uald

ades

.

Cons

tituy

e un

a re

spue

sta

al d

ilem

a de

Dah

l: se

nec

esita

más

reg

ulac

ión

de la

s as

ocia

cio-

nes.

Prop

one

al N

eoco

rpor

ati(v

i)sm

o fr

ente

a l

a in

capa

cida

d es

tata

l. El

pro

blem

a de

ingo

ber-

nabi

lidad

dem

ocrá

tica

no d

eriv

a de

una

so-

brec

arga

de

dem

anda

s, s

ino

de u

na fa

lta d

e or

gani

zaci

ón d

e in

tere

ses.

Sup

one:

• Inc

orpo

raci

ón e

stru

ctur

ada

de la

s aso

ciac

io-

nes

a n

ivel

insti

tuci

onal

, lo

que

perm

ite re

-la

cion

es d

e ne

goci

ació

n y

com

prom

isos m

ás

esta

bles

.

• Int

erm

edia

ción

, reg

ulac

ión

y je

rarq

uiza

ción

de

int

eres

es c

omo

prin

cipi

os d

e pa

rtici

pa-

ción

de

las a

soci

acio

nes e

n el

pro

ceso

pol

íti-

co.

• Reg

ulac

ión

de la

s re

laci

ones

con

el g

obie

r-no

, per

o ta

mbi

én a

l int

erio

r de

las a

soci

acio

-ne

s.

• Rie

sgo

de s

ometi

mie

nto

de lo

s in

divi

duos

a

las a

soci

acio

nes

Insti

tuci

onal

izaci

ón d

e la

s pr

áctic

as p

lura

lis-

tas

Fuen

te: E

labo

raci

ón p

ropi

a

41

des-diferenciación sisTémica. la sociedad civil anTe la exclusión de los sisTemas políTico y económico

Pedro Jiménez Vivas

En la sociedad civil, cuando un indivi-duo tiene que aceptar circunstancias y órdenes que ultrajan su concepción del yo, se le concede un margen de expresión reactiva para salvar las apa-riencias: gestos de mal humor, omisión de las manifestaciones de respeto ha-bituales, maldiciones entre dientes o expresiones de despecho, ironía y sar-casmo.

Erving Goffman

Escenario de la reflexión: apreciaciones teórico-metodológicas

(A manera de introducción)

La teoría de sistemas que el sociólogo alemán Niklas Luhmann de-fine, se dirige hacia una explicación de tipo general que plantea una comprensión profunda respecto a los distintos escenarios que articulan la sociedad y que bajo la lupa de la teoría adquieren la definición de sistemas. Para Luhmann, la modernidad se organiza a partir de la operación de sistemas funcionales que tienen la ta-rea de reducir la complejidad dentro de un escenario por sí mismo complejo. Así, toda realidad que del ser humano, como articulación biológica, psíquica, antropológica y social, es en sí misma compleja, pues el conjunto de estas ramificaciones no puede ser de otra ma-nera; por tanto, la realidad en el ser humano es ontológicamente compleja. Entonces, la modernidad es una forma de la realidad his-tóricamente ajustada a nuestro tiempo, donde las características de la complejidad no son más ni menos que en el pasado, simplemen-te son distintas por tratarse de un escenario que emerge y que, al hacerlo, paulatinamente termina por separarse de su predecesora.

Las características de la complejidad para la sociedad moderna son diferentes en comparación con las sociedades tribales, segmen-

42

tarias o feudalizadas a partir de un centro y una periferia. Siendo así, la dinámica interna que mueve a nuestra sociedad de acuer-do al ritmo de la propia lógica moderna, adquiere matices nunca vistos a lo largo de nuestra experiencia histórica como civilización. Asimismo, dicha lógica interna ha ocasionado que la sociedad de nuestro tiempo continúe experimentando un sin fin de problemá-ticas que nos llevan a escuchar argumentos que hablan de una era más allá de la modernidad, es decir, la posmodernidad,1 o bien de un tipo de modernidad que experimenta fuertes cambios sin dejar de ser moderna;2 podría hablarse así de una modernidad acelerada o una modernidad del conflicto. Cualquiera que sea el caso, vivimos un momento que, como sociedad, nos enfrentamos a un continuo ambiente de conflictos y por tanto, de riesgos.3 Se trata de un es-cenario histórico que, por sus características, cada vez vuelve más complicado el estado de aceptación mínima para el funcionamien-to óptimo de los sistemas sociales; por ello, la emergencia cons-tante de conflictos que pueden verse reflejados en prácticamente cualquiera de los espacios de la sociedad.

Es precisamente bajo este escenario de complejidad moderna donde la operación de los sistemas sociales se vuelve cada vez más inestable, que la argumentación central de este ensayo queda de-finida y tiene que ver con el actual escenario que involucra el tipo de relación que se da entre política y economía; ambos, acotados como sistemas sociales donde, además de ello, la sociedad civil, en-tendida como un conjunto de relaciones materiales4 que se consti-tuyen mediante una forma de organización y que se distingue así de