2014 — Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Angle des rues Fontgiève, Gautrez et Sainte Rose.

-

Upload

hades-archeologie -

Category

Documents

-

view

3 -

download

0

Transcript of 2014 — Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Angle des rues Fontgiève, Gautrez et Sainte Rose.

Angle des rues Fontgiève, Gautrez

et Sainte-Rose

Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Damien Martinezet collaborateurs

Maître d’ouvrage : Logidôme

Rapport final d’opération archéologiqueHaut-Empire, Bas-Empire, Moyen Âge et époque moderne

Avril 2014

Foui

lle

arch

éolo

giqu

e pr

éven

tive

Volume 1 : texte

Bureaud’investigationsarchéologiques

Opérateur d’archéologie préventivecréé en 1994 - Agréé par l’État

318 6. Étude des mobiliers

quentation du site entre les IVe et VIe siècles. En-fin la dernière installation attestée par le verre se situerait autour des XIe-XIIIe siècles, voire même jusqu’au début du XIVe siècle. Toutefois le mobi-lier conservé ne permet pas d’être plus affirmatif ni de préciser ces datations. Aussi la chronologie proposée semble confirmer les résultats issus des données de terrain sans les préciser. On observe que de nombreuses US tardives comportent un mobilier majoritairement antique ce qui rend presque impossible le phasage détaillé de l’occu-pation. Les structures fouillées pour le dernier état mis en évidence montrent bien un mobilier très hétérogène qui comportent des formes de toutes les périodes identifiées, de la fin du Haut Empire jusqu’aux formes les plus tardives observées pour le Moyen Âge. Concernant les importations ou productions lo-cales, les formes de vaisselle très communes et lar-gement répandues à travers les provinces de l’Em-pire limitent fortement l’analyse de cet ensemble. La provenance des formes qui le composent semble difficilement déterminable. L’homogénéisation rapide du répertoire de formes dès la fin du Haut Empire nous empêche, en l’absence d’indices com-plémentaires, de préciser les lieux de production. Toutefois, aucune caractéristique particulière ne peut attester de productions lointaines spécifiques. Il est plus vraisemblable d’envisager que la majeure partie des pièces soit issue d’ateliers régionaux pour les différentes périodes concernées.

6.3. L’étude du petit mobilier : métal et terre cuite (par Fanny Larre)L’étude qui suit porte sur les objets en métal, les ar-tefacts en terre cuite et en pâte de verre. La tablet-terie, les intailles et les objets manufacturés en bois n’ont pas été pris en compte dans cette analyse, ces derniers ayant fait l’objet d’un examen séparé450. Dans un premier temps, la prise de clichés radio-graphiques s’est avérée indispensable à la déter-

450 Sont exclus de cette étude les objets en os, étudiés par Alexis Merle (Cf. Partie 6.7) ainsi que les artefacts en bois, pris en compte par François Blondel (Cf. Partie 5.1.).

mination de certains objets ferreux, dont l’état de conservation, caractérisé par une importante corrosion ne permettait pas de procéder à une identification première. Ce travail a été effectué par Céline Gargam (Aktis Adelos, Toulouse) (an-nexe 10j, Pl. 158 et 159). L’ensemble du mobilier a été inventorié sous la forme de tableaux et classé en fonction des catégories fonctionnelles représentées (annexes 10b à 10i)451.

Remarques méthodologiques

Les données de comptage des objets et fragments d’objets sont indiquées dans l’inventaire sous la forme de trois rubriques : NR, NMI et masse.Le NR correspond au Nombre total de Restes attes-té par Unité stratigraphique ou par Isolat, soit dans ce cas le nombre de fragments correspondant à un objet isolé lors de la phase terrain.Le NMI correspond au Nombre Minimum d’Indi-vidus, dans sa forme basique ou maximale, soit une estimation du nombre d’individu représenté par les fragments identifiés selon le principe de la par-tie caractéristique la plus attestée pour le tout452. Les fragments totalement informes ne sont pas comptabilisés.La masse est exprimée en grammes, les dimen-sions sont exprimées en mm. Les renvois aux figures sont mentionnés pour chaque objet, lorsque ce dernier a fait l’objet d’une représenta-tion graphique. Les abréviations correspondent aux critères descriptifs suivants : cat. catalogue ; non cat. : n’a pas fait l’objet d’une notice ; A.c : Alliage cuivreux ; L. longueur ; l. largeur ; H. hau-teur ; D. diamètre ; ép. épaisseur ; tot. totale ; cons. conservée ; min. minimale ; max. maximale ; perf. perforation ; inf. inférieure ; non fig. : non figuré. Le numéro d’objet Terrain ou Radio, représenté sous la forme Tn ou Rn correspond à l’attribution d’un numéro d’inventaire préalable à l’étude et né-cessaire à sa traçabilité.

451 La détermination des catégories fonctionnelles est inspirée du récent travail du Groupe Mobilier métallique et Instrumentum : Briand et al. 2013, p. 14-19.

452 Pour plus de détails sur le NMI basique ou maximal dans l’étude du mobilier métallique et de l’Instrumentum, se référer à Demierre et al. 2013, p. 12.

319Angle des rues Fontgiève, Gautrez et Sainte-Rose, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). HADÈS, 2014

6.3.1. Présentation de la collectionLe corpus se compose de 310 objets et fragments (NR), pour un Nombre Minimum d’Individus de 266. Il s’agit en majorité d’éléments en fer (90 %), en moindre mesure d’objets en alliage cuivreux (6 %), en plomb, en verre, et en pierre. L’argent est représenté par un objet. Si l’on exclut les pièces de quincaillerie (clous et autres élé-ments d’assemblage)453 ainsi que les fragments indéterminés, la collection se réduit à un total de 36 objets. Il s’agit ici d’une étude diachronique comprenant des artefacts issus de l’occupation continue du site, depuis la période gallo-romaine jusqu’à la fin du Moyen Âge. La classification des pièces, effectuée selon les catégories fonction-nelles, montre une surreprésentation de l’immo-bilier (annexe 10h) et de l’inclassable (annexe 10i) (respectivement 61 % et 23 %). Cette catégorie comprend des pièces diverses non classables dans les autres domaines, des éléments dont l’identifi-cation reste incertaine454 ou des fragments dont l’état de conservation est trop médiocre pour per-mettre une identification. Exclusion faite de ces éléments, on remarque une prédominance du domaine personnel (an-nexe 10b), induite par la présence au sein du cor-pus de huit épingles et de cinq clous de chaussure. Vient ensuite la catégorie du transport également sureprésentée par le comptage des clous de maré-chalerie (annexe 10g). Le domaine de la production est composé d’instru-ments du textile (fusaïoles et aiguilles), d’un ciseau droit et d’un fragment d’outil (annexe 10c) tan-dis que la catégorie domestique compte plusieurs éléments d’assemblage et de serrurerie, ainsi qu’un objet lié à l’éclairage (annexe 10d). Enfin, la men-tion militaire est liée à la découverte d’un piquet de tente, objet anecdotique que nous analyserons dans le paragraphe qui suit (annexe10e).

453 Excluant également les clous de chaussure et clous de maréchalerie de ce comptage.

454 Toutes les pièces métalliques n’ont pu être radiographiées. L’identification future de certains éléments indéterminés reste à envisager.

Graph. 28 — Répartition des objets par catégorie fonctionnelle (NMI)455

6.3.2. Notices raisonnées du mobilier remarquableLa faible quantité d’objets réels456, la variété des contextes traités en terme de structures associées, de séquence sédimentaire et de phase d’occu-pation ne permet pas d’effectuer une analyse de faciès global du site. Le parti pris a donc été de présenter un catalogue d’objets sélectionnés en raison de leur intérêt fonctionnel ou typo-chro-nologique, sous la forme de notices. Les rubriques comportent tout d’abord les informations en terme d’identification et de contexte. Il s’en suit une description détaillée puis, lorsque cela est rendu possible par la documentation, une attri-bution typologique et une analyse en terme de datation. Pour les objets qui n’apparaissent pas dans cette présentation, il convient de se reporter aux tableaux d’inventaires (annexe 10).

455 Exclusion faite des catégories de l’immobilier et de l’inclassable.

456 Le terme est ici employé pour désigner le nombre d’isolats restant si l’on exclut la quincaillerie et les indéterminés.

320 6. Étude des mobiliers

6.3.2.1. Domaine personnel : parure, habille-ment et soins du corps

Braceletcat. 1. Bracelet (Pl. 153, n°1). Alliage cuivreux. US 2456 (CAN 28)Description : bracelet fermé, déformé, à système de fermeture formé par une extrémité en crochet destinée à être insérée dans la deuxième prenant la forme d’un anneau. Le jonc, plat et filiforme (l. 3 ; ép. 0,5) montre un décor de cercle pointés (D. 3). (L. tot. 122)

Le bracelet se caractérise par plusieurs critères déterminants. Il se présente sous une forme fer-mée, à jonc plat et système de fermeture à crochet et perforation. Le décor est constitué d’un aligne-ment à espacement régulier de cercles pointés. Il se rattache au type 2c2f établi par Isabelle Bertrand à partir des exemplaires du Haut-Poitou romain (Bertrand 2003, p. 47 à 54). Il correspond au type Riha 3.20, établi à partir des objets de Augst et Kaiseraugst (Bâle, Suisse), modèle qui se retrouve durant une période tardive et plus particulière-ment au IVe siècle ap. J.-C. (Riha et Stern 1990, p. 58-59). Il en est de même dans d’autres régions, où les décors du même type ne sont pas antérieurs au IVe siècle ap. J.-C. (Swift 2000, p. 136-145).

Baguecat. 2. Bague (Pl. 153, n°2). Argent. US 2609 (CAN 34)Description : le corps est rubané, large (l. 13). L’emplacement de l’incrustation ovale est percep-tible au sommet par l’absence de corrosion (L. 10 ; l. 7). Déformée, elle devait à l’origine se présenter sous un aspect circulaire (H. 24).

L’anneau et le dessus forment un tout. Le som-met porte la trace d’un élément rapporté de forme ovale. Cette bague pourrait correspondre au type Guiraud 2d, modèle courant dans le monde romain, dès le Ier siècle ap. J.-C. et qui se diffuse jusqu’au IIIe siècle ap. J.-C. (Guiraud 1989, p. 181). Elle semble devoir être associée à l’intaille en cor-naline orange découverte à proximité (à quelques centimètres)457.

457 Cf. Partie 6.5., intaille n°2.

Fibulecat. 3. Fibule (Pl. 153, n°3). Alliage cuivreux. US 1608 (BAS 23)Description : fragmentaire, à charnière. Arc losan-gique (?) terminé par un bouton (L. 31 : l. 26 ; H. 7).

Bien que partiellement conservé, l’objet s’apparente à une fibule. En effet, la présence d’une charnière est perceptible au revers tandis que le corps dessine le départ d’un arc géométrique dont la terminaison est formée par un bouton mouluré. L’étude compa-rative permet de rattacher cet exemplaire au type F. 26, fibules géométriques non circulaires avec un pied mouluré en forme de bouton ou de reptile et décorées (nielle, étamage, émail ou inclusion de pâte de verre, millefiori) (Feugère 1985, p. 357 à 368). En raison d’une différence dans le mode d’articu-lation de l’ardillon, on exclura le type à arc losan-gique F. 26b2 (Feugère 1985, p. 357). En revanche, par analogie, l’objet peut être rapproché d’une fibule à arc losangique de la variante F.26c4, recensée dans la Somme (Base Artefacts458. FIB-41106). En l’ab-sence de l’identification du type de décor et de la technique utilisée, il apparaît difficile de proposer une datation précise à cet exemplaire à ce stade de l’étude. On pourra toutefois pencher vers une pé-riode comprise entre la fin du Ier siècle et le IIIe siècle ap. J.-C., période pendant laquelle la diffusion de ce type semble plus importante.

Cuillèrecat. 4. Cuillère (Pl. 153, n°4). Alliage cuivreux. US 2661 (ESP 45)Description : fragment de cuillère-sonde dont seule subsiste l’extrémité en cuillère précédée de moulures (deux disques suivis d’une ove et d’une tige de section circulaire) (ép. 2) (L. tot. 78).

L’ustensile présente une extrémité en cuillère allon-gée précédée de moulures composées d’une ove et d’une succession de trois disques. La tige, lisse, de section circulaire, est fragmentée. À l’origine, l’objet devait présenter une deuxième extrémité en forme de sonde en olive, lui donnant le nom de « cuillère-sonde ». La découverte de ces instru-ments en contexte funéraire en association avec d’autres accessoires a permis de définir leur fonc-

458 http://artefacts-encyclopedie.org/fr (consulté le 19.07.2013)

321Angle des rues Fontgiève, Gautrez et Sainte-Rose, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). HADÈS, 2014

tion. Les sondes-cuillères pouvaient ainsi être em-ployées en ophtalmologie et dans la cosmétologie, la partie en olive pouvait servir de sonde, de cautère ou de broyeur, tandis que le cuilleron pouvait per-mettre de prélever de petites quantités de matière, de malaxer les ingrédients ou bien encore de les diluer dans de l’eau ou de la gomme liquide avant application. Le fragment étudié, caractérisé par un corps lisse, correspond au type Riha Löffelsonde E (Riha 1986, p. 69-70), type commun qui se retrouve de manière fréquente du Ier au IIIe siècle ap. J.-C.

Bouclecat. 5. Boucle (Pl. 153, n°5). Alliage cuivreux. US 1060 (VOI 28)Bordure en tôle. Axe de section rectangulaire (l. 4 ; ép. 2). Forme rectangulaire (L. 33 ; l. 17 ; ép. 5)

Cette boucle peut être comparée à un objet recen-sé à Londres, attribuable à la fin du XIVe siècle (Egan et Pritchard 2002, p. 235, n°1266). Elle cor-respond à un modèle fréquent pour la fin du Moyen Âge459. À titre de comparaison, on pourra citer un exemplaire découvert à Douai dans un contexte daté du XVe siècle (Louis et Compagnon 1998, p. 63-64, fig. 41, n°22).

Agrafecat. 6. Agrafe (Pl. 153, n°6). Alliage cuivreux. US 1060 (VOI 28)Description : agrafe à double crochet. Perforation centrale (L. 33 ; l. corps 5 ; H. 15).

Longtemps désignées sous le terme d’ « agrafes de linceul » en raison de leur découverte en contexte funéraire (Feugère 2009, p. 157), les agrafes à double crochet se retrouvent au sein de sépultures, la plupart du temps féminines, parfois disposées par groupe, ou associées à des fibules (Lemiere et Levalet 1980, p. 74 ; Perrugot 2008, p. 159). Au tra-vers de trous pratiqués dans une étoffe, l’agrafe pouvait servir à retenir les deux parties d’un vête-ment (Lemiere et Levalet 1980, p. 74). La perfora-tion disposée au centre permettait également, par l’intermédiaire d’un fil ou d’une chaînette, de relier l’agrafe à tout autre objet (Perrugot 2008, p. 158). Certains auteurs ont défendu la thèse selon laquelle

459 Je remercie A. A Berthon pour ses orientations bibliographiques.

ce type de broche serait utilisé dès la fin de la pé-riode romaine (Delomon 1972, p. 196) ou même bien avant (Jigan et Marin 1984). D’une manière générale, elles semblent courantes à partir de la fin de la période mérovingienne, paraissent fréquentes aux IXe et Xe siècle et perdurent au XIe siècle (Per-rugot 2008, p. 159). Il n’est pas rare de les ren-contrer en position résiduelle dans des contextes plus tardifs, comme c’est le cas de cet exemplaire, trouvé en association avec du mobilier datant des XIVe-XVe siècles.460

Appliquecat. 7. Applique (Pl. 153, n°7). Alliage cuivreux. US 1060 (VOI 28)Description : applique en forme de trèfle à trois feuilles, revers muni d’une tige fermée par un disque plat (L. 12 ; l. 10 ; H. 4).

L’objet prend la forme d’un trèfle à trois feuilles. Il s’agit d’une applique à fonction ornementale des-tinée à une fixation sur du cuir ou du tissu, sur des ceintures, des courroies, rubans ou d’autres pièces d’habillement. Elles se retrouvent souvent utili-sées en groupe et disposées en alignements (Egan et Pritchard 2002, p. 162) parfois combinant des formes différentes (Egan et Pritchard 2002, p. 245). Dans le cas présent, et s’agissant d’un exemplaire médiéval, les modèles en alliage cuivreux sont utili-sés dès le XIIIe siècle (à Londres : Egan et Pritchard 2002, p. 162). Ils semblent connaître un essor à la fin du XIVe et au XVe siècle (à Londres : Egan et Pritchard 2002, p. 162).

Passe-lacetscat. 8. Passe-lacet (Pl. 153, n°8). Alliage cuivreux. US 1060 (VOI 28)Description : tôle recourbée sur elle-même (L. 19 ; l. 1 à 2 ; ép. 0,5). Forme conique, perforation visible au sommet (D.1).

cat. 9. Passe-lacet (Pl. 153, n°9). Alliage cuivreux. US 1001Description : tôle recourbée sur elle-même (L. 26 ; l. 2 à 3 ; ép. 0,5).Les objets n°8 et 9 se présentent sous la forme d’une feuille en alliage cuivreux recourbée sur elle-même et munie à son sommet d’une perforation. Ils correspondent à des passe-lacets, pièces de l’ha-

460 Cf. cat. 5 et cat. 7.

322 6. Étude des mobiliers

billement utilisées pour protéger les extrémités de lacets de tissu ou de cuir et facilitant leur insertion à travers les oeillets d’un vêtement. Ce type d’ob-jet se retrouve à partir du milieu voire de la fin du XIIIe siècle (Egan et Pritchard 2002, p. 281 ; Bayrou 2000, p. 226), paraît courant aux XIVe et XVe siècles et se retrouve encore jusqu’au XVIe siècle (Biddle 1990, p. 581 à 589).

Épingles (Pl. 153, n°10 à n°16)Sept épingles en alliage cuivreux complètent la collection des objets de période médiévale. Elles se composent d’une tête sphérique rapportée et d’une tige fine terminée en pointe. Leur longueur varie de 25 à 36 mm. Elles étaient employées dans la couture et dans le maintien des vêtements et de la coiffure et se retrouvent fréquemment sur les sites archéologiques. D’une manière générale, ce type d’objet se retrouve du XIIIe au XIXe siècle (Biddle 1990, p. 560-571).

6.3.2.2. Production artisanale

Ciseau droit cat. 10. Ciseau (Pl. 154, n°10). Fer. US 2030 (TRR 53)Description : tête quadrangulaire portant des traces d’écrasement (L. 16 ; l. 13), tige de section rectangulaire (l. 11 ; ép. 5) qui se rétrécit jusqu’à la pointe (l. 6).

Ce ciseau est caractérisé par ses faibles dimensions, certains auteurs placent des objets similaires parmi les outils en lien avec le travail du métal (Tisserand 2010, p. 258, pl. 1, n° 8). La faible longueur du manche amène A. Duvauchelle à classer des outils similaires parmi les ciseaux à froid (Duvauchelle 2005, p. 25, cat. 23 à 25). Certains auteurs classent également des objets similaires en tant que coins (Châbles (Fri-bourg, Suisse), Anderson et al. 2003, p. 295, pl. 20, n° 226 et 227). L’évolution de ce type d’objet n’est pas significative en terme de chronologie.

Aiguilles cat. 11. Aiguille (Pl. 154, n°11). Fer. US 2935 (ESP 40)Description : tige de section circulaire au sommet dans le prolongement, chas rectangulaire (H. 8 ; l. 1). (L. tot. 131 ; ép. 3).

cat. 12. Aiguille (Pl. 154, n°12). Fer. US 2935 (ESP 40)Description : tige de section circulaire (ép. 2), som-

met en spatule trapézoïdale (l. 5), chas ovale (L. 3 ; l. 1). (L. Tot. 116).On notera la présence de ces deux aiguilles à coudre au sein d’une même US, marquant la pratique d’une activité textile, sans doute à échelle domes-tique, lors de cette phase d’occupation (État II). La première se caractérise par un sommet simple, rectangulaire et diffère de la seconde dont l’extré-mité à chas unique prend la forme d’une palette trapézoïdale. Pour cette dernière, un parallèle peut être établi avec des exemplaires en os typologique-ment comparables et dont la diffusion s’effectue sur une période longue, allant du Ier au Ve siècle ap. J.-C. (Schenk 2008461, p. 64, n°591-593). Elles se situent dans un niveau de remblai qui recouvre les restes de l’ossature en bois d’un probable moulin.

Fusaïoles cat. 13. Fusaïole (Pl. 154, n°13). Terre cuite. US 1070 (ESP 2).Description : circulaire, fragmentée en deux. (D. 34 ; D. perf. 10 ; ép. 12).

cat. 14. Fusaïole (Pl. 154, n°14). Terre cuite. US 1001Description : circulaire. (D. 41 ; D. perf. 10 ; ép. 10).La fusaïole comprend un orifice de forme circu-laire destiné à être disposé sur la pointe du fuseau. Elle est employée afin d’assurer un certain lest et utilisée comme volant de rotation. Ces objets, tout comme les fuseaux, sont destinés pour le filage de matières animales ou végétales et ne semblent pas avoir changé depuis l’Antiquité. Ils sont encore employés durant tout le Moyen Âge, comme c’est le cas pour ces exemplaires, issus de niveaux tardifs.

6.3.2.3. Objets domestiques : éclairage

Bougeoir cat. 15. Bougeoir (Pl. 155). Fer. US 2120Description : tige coudée à angle droit terminée par une partie creuse, cylindrique formée par une tôle enroulée (D. 30) (L. 106 ; H. 70).Les bougeoirs en fer composés d’une douille pro-longée par une tige à pointe destinée à sa fixation se rencontrent dès la période romaine. Des « chan-deliers à broche » ont été découverts à Augst (Bâle, Suisse) (Engeler-Ohnemus 2006, 302-303, n°478, pl. 18.), à Verthault (Côte-d’Or) (Hofmann 1960,

461 Aiguilles à sommet en palette et chas rectangulaire.

323Angle des rues Fontgiève, Gautrez et Sainte-Rose, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). HADÈS, 2014

26-27, n°1-5, pl. XXXVIII), ou bien encore à Sées (Orne) (Demarest 2007, p. 180-182, n°70). R. Jof-froy interprète ces crochets comme des porte-chandelles ou des porte-bougies, la partie qua-drangulaire étant destinée à être fichée dans le bois ou dans un joint disposé entre deux pierres d’un mur, tandis que la douille conique aurait accueil-li des bougies en cire, des boules de suif ou tout autre matière inflammable (Joffroy 1962, 91-93). Ils continuent à exister, sous une forme différente, jusqu’au XIXe siècle (Arminjon et Blondel 2006, p. 386-387, n°1859). S’agissant d’un exemplaire médiéval, on pourra citer, à titre de comparaison, un bougeoir à douille courte et pointe perpendicu-laire découvert à Winchester, dans un niveau du XVe siècle (Biddle 1990, p. 983, n°3534) ou bien encore un exemplaire à double support recensé à Rougiers (Var) (Demians d’Archimbaud 1980, p. 477-478, n°4).

6.3.2.4. Militaria

Piquet de tente cat. 16. Piquet de tente (Pl. 156). Fer. US 2935 (ESP 40)Description : piton à anneau composé d’une tige épaisse de section rectangulaire (l. max. 25 ; ép. max. 17) dont l’épaisseur de même que la lar-geur sont décroissantes depuis la tête, massive, rec-tangulaire et comportant des traces d’écrasement, jusqu’à la pointe, ici fragmentée (l. 12 ; ép. 4). À cette extrémité, la tige est munie d’une perfora-tion par laquelle s’introduit un anneau circulaire (D. 67 ; ép. 8).

Des éléments de ce type se retrouvent sur de nombreuses places militaires romaines, dans les camps de la Péninsule ibérique (Schulten 1927, pl. 39 ; Schulten et Groller 1929, pl. 22, 28, 34 et 46 ; Ulbert et al. 1984, pl. 26) mais également en Allemagne et en Suisse. De très nombreux exem-plaires se retrouvent sur le limes rhéno-danubien (Fingerlin 1986 ; Ulbert 1969). Dans les publica-tions récentes à propos de l’équipement militaire, ils sont généralement considérés comme des piquets de tente. Certains auteurs, à l’initiative d’A. Schulten, pensent qu’ils étaient plutôt desti-nés à attacher des chevaux. Il propose également l’emploi de ces piquets par l’agrimensor, certains exemplaires étant munis d’une grande chaîne, qui aurait pu servir à un arpenteur (Schulten et

Groller 1929, p. 210). L’objet, caractérisé par un anneau mobile, paraît destiné principalement à attacher une corde sur un support fixe. La robus-tesse de cet élément montre qu’il était destiné à supporter des résistances importantes. Il a donc pu être utilisé pour attacher des animaux, pour fixer des abris en toile ou en cuir. Il est également possible d’imaginer que l’anneau, ainsi scellé dans la maçonnerie, a pu servir à l’amarrage de petites embarcations. Les éléments de ce type, attestés dès la période républicaine (Bishop 1993, p. 63), sont encore utilisés sous le Haut-Empire et paraissent moins fréquents dans des périodes plus récentes (Ulbert et al. 1984, p. 117).

6.4. L’étude des monnaies (par Francis Dieulafait)La restauration et la stabilisation des monnaies présentées dans le présent rapport ont été assurées par le laboratoire Materia Viva (Toulouse)

RemarquesDans une même US il est fréquent de trouver du matériel numismatique couvrant un arc chronologique assez large. Pour donner au responsable de l’opération un élément supplémentaire à sa réflexion nous ajoutons aux données métrologiques traditionnelles prises sur chaque pièce - poids, diamètre, axe - une information qualifiant son état d’usure. Cette donnée, qui reste subjective, essaie de caractériser l’usure due à la circulation et faire abstraction de l’état de conservation lié au séjour dans le sol. Cet état d’usure est noté sur une échelle qui comporte 5 valeurs, symbolisées par des étoiles, comme suit : * : fruste, rien n’est lisible ou identifiable.** : légendes et types quasi illisibles, beaucoup plus de manques que d’éléments visibles.*** : légendes et types lisibles mais certaines lettres ou des détails effacés. **** : légendes et types entièrement lisibles mais reliefs très usés.***** : légendes et types entièrement lisibles mais reliefs peu usés.

431Angle des rues Fontgiève, Gautrez et Sainte-Rose, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). HADÈS, 2014

Étude du petit mobilier :

Anderson et al. 2003 : J. ANDERSON (T.), AGUSTONI (C.), DUVAUCHELLE (A.), SERNEELS (V.), CASTELLA (D.) — Des artisans à la campagne. Carrière de meules, forge et voie gallo-romaine à Châbles (FR). Fribourg : Service archéologique de l’Etat de Fribourg, 2003. 396 p., 1 vol. (Archéologie fribourgeoise ; 19).

Arminjon et Blondel 2006 : ARMINJON (C.), BLONDEL (N.) — Objets civils domestiques : vocabulaire typologique. Paris : Monum, éditions du patrimoine, 2006. 632 p., 1 vol.

Bayrou 2000 : BAYROU (L.) dir. — Peyrepertuse forteresse royale. Carcassonne : Editions du centre d’archéologie médiévale du Languedoc, 2000. 287 p., 1 vol.

Bertrand 2003 : BERTRAND (I.) — Objets de parure et de soins du corps d’époque romaine dans l’Est picton (Deux-Sèvres, Vienne). Poitiers : Association des Publications Chauvinoises. 236 p., 1 vol. (Mémoire de l’Association des Publications Chauvinoises ; XXIII).

Biddle 1990 : BIDDLE (M.) — Artefacts from Medieval Winchester. Part II, Object and economy in Medieval Winchester. Oxford : Clarendon Press, 1990. 2 vol. (Winchester studies ; 7).

Bishop et Coulston 1993 : BISHOP (M.-C.), COULSTON (J.-C.) — Roman military equipment, from the Punic Wars to the fall of Rome. Londres : Batsford, 1993. 256 p., 1 vol.

Briand et al. 2013 : BRIAND (A.), DUBREUCQ (E.), DUCREUX (A.), FEUGERE (M.), GALTIER (C.), GIRARD (B.), JOSSET (D.), MULOT (A.), TAILLANDIER (V.), TISSERAND (N.) — Le classement fonctionnel des mobiliers d’instrumentum. Les Nouvelles de l’archéologie, n°131, mars 2013, p. 14-19.

Demarest 2007 : DEMAREST (M.) — Le mobilier métallique découvert sur le site antique de Sées « Le Grand-Herbage » (Orne). Revue archéologique de l’Ouest, 24, 2007, p. 169-189.

Demians d’Archimbaud 1980 : DEMIANS D’ARCHIMBAUD (G.) — Les fouilles de Rougiers

(Var) : contribution à l’archéologie de l’habitat rural médiéval en pays méditerranéen. Paris : Editions du CNRS ; Valbonne : Centre régional de publications de Sophia Antipolis, 1980. 724 p., 1 vol. (Publications de l’URA ; 6).

Demierre et al. 2013 : DEMIERRE (M.), DUBREUCQ (E.), GIRARD (B.), ROUX (E.) — La quantification des mobiliers d’instrumentum. Les Nouvelles de l’archéologie, n°131, mars 2013, p. 10-14.

Demolon 1972 : DEMOLON (P.) dir. — Le village mérovingien de Brebières (VIe-VIIe siècles). Arras : Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais, 1972. 338 p., 1 vol.

Duvauchelle 2005 : DUVAUCHELLE (A.) — Les outils en fer du musée romain d’Avenches. Avenches : Association Pro Aventico, 2005. 232 p., 1 vol. (Bulletin de l’association Pro Aventico ; 32).

Egan et Pritchard 2002 : EGAN (G.), PRITCHARD (F.) — Dress accessories, Medieval finds from excavations in London. Londres : HMSO, 2002 (1991), 410 p., 1 vol. (Medieval finds from excavations in London ; 3).

Engeler-Ohnemus 2006 : ENGELER-OHNEMUS (V.) — Abfälliges aus Augusta Raurica. Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst, 27, Augst, p. 209-322.

Feugère 1985 : FEUGERE (M.) — Les fibules en Gaule méridionale , de la conquête à la fin du Ve siècle après J.-C. Paris : Editions du CNRS, 1985. 509 p., 1 vol. (Revue archéologique de Narbonnaise ; supplément 12).

Feugère 2009 : FEUGERE (M.) — Militaria, objets en os et en métal. In : GOUDINEAU (C.), BRENTCHALOFF (D.) dir. — Le camp de la flotte d’Agrippa à Fréjus : les fouilles du quartier de Villeneuve (1979-1981). Paris : Editions Errance, 2009, p.107-177.

Fingerlin 1986 : FINGERLIN (G.) — Dangstetten I, Katalog der Funde. Stuttgart : K. Theiss, 1986. 508 p., 1 vol. (Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden Württemberg ; 22).

432 Bibliographie

Guiraud 1989 : GUIRAUD (H.) — Bagues et anneaux à l’époque romaine en Gaule. Gallia, 46, p. 173-211.Hofmann 1960 : HOFMANN (B.) — La quincaillerie antique. Paris : Touring Club de France. 3 vol. (notices techniques 14-15-16).

Jigan et Marin 1984 : JIGAN (C.), MARIN (J. Y.) — Agrafes à double-crochet gallo-romaines trouvées en Normandie. Gallia, 42, 1984, p. 243-246.

Joffroy 1962 : JOFFROY (R.) — Les chandeliers gallo-romains de Vertillum (Vertault). Bulletin de la Société archéologique et historique du Châtillonnais, p. 91-93.

Lemiere et Levalet 1980 : LEMIERE (J.), LEVALET (D.) — Saint-Martin de Verson (Calvados), nécropole des VIIe-VIIIe siècles. Archéologie Médiévale, X, 1980, p. 59-104.

Louis et Compagnon 1998 : LOUIS (E.), COMPAGNON (E.) — Les petits objets. In : BONVARLET (A.), COMPAGNON (E.) — Un habitat médiéval Rue Mongat à Douai (XIIIe-XVe siècles). Douai : ARKEOS, Service archéologique de Douai, ), 1998 (Archaeologia Duacensis ; 12), p. 61-73.

Perrugot 2008 : PERRUGOT (D.) — L’habitat carolingien du Grand-Longueron (Champlay, Yonne) : origine et mutation d’un grand domaine foncier au haut Moyen âge, VIIIe-IXe siècles, Montagnac : Monique Mergoil, 2008. 238 p., 1 vol. (Europe médiévale ; 9).

Riha 1986 : RIHA (E.) dir. — Römisches Toilettgerät und medizinische Instrumente aus Augst und Kaiseraugst. Augst : Römermuseum, 1986. 188 p., 1 vol. (Forschungen in Augst ; 6).

Riha et Stern 1990 : RIHA (E.), STERN (W.B.) — Der Römische Schmuck aus Augst und Kaiseraugst, Augst : Römermuseum, 1990. 245 p., 1 vol. (Forschungen in Augst ; 10).

Schulten 1927 : SCHULTEN (A.) — Numantia : die Ergebnisse der Ausgrabungen 1905-1919, vol. 3. Die Lager des Scipio. München : F. Bruckmann a.-g., 1927. 268 p., 1 vol.

Schulten et Groller 1929 : SCHULTEN (A.), GROLLER (M.) — Numantia : die Ergebnisse der Ausgrabungen 1905-1919, vol. 4. Die Lager bie Renieblas. München : F. Bruckmann a.-g, 1929. 309 p., 1 vol. Swift 2000 : SWIFT (E.) — Regionality in dress accessories in the late roman west. Montagnac : Monique Mergoil, 2000. 312 p., 1 vol. (Monographies Instrumentum ; 11).

Tisserand 2010 : TISSERAND (N.) — Les outils en fer du site de Vertault-Vertillum (Côte-d’Or). In : CHARDRON-PICAULT (P.) dir. — Aspects de l’artisanat en milieu urbain : Gaule et Occident romain. Actes du colloque international d’Autun, 20-22 sept. 2007. Dijon : Revue Archéologique de l’Est, 2010, 251-265.

Ulbert 1969 : ULBERT (G.) — Das Frührömische Kastell Rheingönheim. Die Funde aus den Jahren 1912 und 1913. Berlin : Gebr. Mann, 1969. 60 p., 1 vol. (Limesforschungen ; 9).

Ulbert et al. 1984 : ULBERT (G.), HILDEBRANDT (H. J.), BLECH (M.) — Caceres el Viejo, Ein spätrepublikanishes Legionaslager in Spanish-Extremadura. Mainz am Rhein : Ph. von Zabern, 1984. 319 p., 1 vol. (Madriger Beiträge ; 11)

Étude des monnaies :

BMC = Coins of the Roman Empire in the British Museum, LondresVol. IV : Antoninus Pius to Commodus ; 1940

RIC = Roman Imperial Coinage, LondresVol. I² - From 31 BC to AD 69 ; H.V. SUTHERLAND ; 2e éd., 1984.Vol. II²-1 - Vespasian to Domitian ; I. A. CARRADICE, T.V. BUTTREY ; 2007.Vol. III - Antoninus Pius to Commodus ; H. MATTINGLY, E.A. SYDENHAM ; 1930.Vol. IV-1 - Pertinax to Geta ; H. MATTINGLY ; E.A. SYDENHAM ; 1936.TM = Trésors monétaires, BnF, ParisT. XXI – P.-A. BESOMBES ; Le dépôt de 22438 monnaies du gué de Saint-Léonard (Mayenne) ; 2004.

MIR = Moneta Imperii Romani, VienneVol. 18 – W. SZAIVERT ; Die Münzprägung der Kaiser Marcus Aurelius, Lucius Verus und Commodus (161-192) ; 1989.

Angle des rues Fontgiève, Gautrez

et Sainte-Rose

Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Damien Martinez et collaborateurs

Maître d’ouvrage : Logidôme

Rapport final d’opération archéologiqueHaut-Empire, Bas-Empire, Moyen Âge et époque moderne

Avril 2014

Foui

lle

arch

éolo

giqu

e pr

éven

tive

Volume 2 : planches

Bureaud’investigationsarchéologiques

Opérateur d’archéologie préventivecréé en 1994 - Agréé par l’État

203Angle des rues Fontgiève, Gautrez et Sainte-Rose, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). HADÈS, 2014

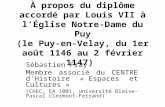

Pl. 153 – Le mobilier métalliqueDessin de F. LARRE

10 11 13 1612 14 15

1

2

3

4

5

6

78 9

0 10 cm

échelle 1/2

17 18 190 2 cm

échelle 1/1

204 Angle des rues Fontgiève, Gautrez et Sainte-Rose, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). HADÈS, 2014

Pl. 154 – Le mobilier métalliqueDessin de F. LARRE

0 10 cm

échelle 1/2

10

1112

13 14

205Angle des rues Fontgiève, Gautrez et Sainte-Rose, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). HADÈS, 2014

Pl. 155 – Le mobilier métalliqueDessin de F. LARRE

Pl. 156 – Le mobilier métalliqueDessin de F. LARRE

0 10 cm

échelle 1/2

15

0 10 cm

échelle 1/2

16

Pl. 155

Pl. 156