« Un destin méconnu : Charles Allemand de Rochechinard, chevalier de l’Ordre de Saint Jean de...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

3 -

download

0

Transcript of « Un destin méconnu : Charles Allemand de Rochechinard, chevalier de l’Ordre de Saint Jean de...

~ . . .-l - - ~ -· .. . , -.. .. .. -- - .. - .

....

Revue drômoise ~~~

- ·-

- ~

- -.. ....,.._ ~

- ,. .. .. 1

. - .... ; '·4 '11 -- . - - -- ~ _... ..i' .. -

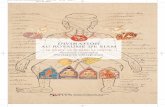

Un destin méconnu Charles Alle man de Rochechinard,

chevalier de l'ordre de St.-Jean de Jérusalem (vers I435-I5I2)

• •

Josselin Derbier

En r866 , dans le premier tome du Bull etin de la Société d'Archéologie de la Drôme, L. Robin se demandai! L 'empereur Zizim a-t-i/habité le Poët-Laval ?'. 11 évoquait alors pour la première foi s clans les pages de cette revue le personnage de Charles Allemande Rochechinard, commandeur du Poët-Laval etgeôlir cl\m prince Ottoman. Le présent article a pour but de mieux faire connailre ce l acteur de l'histoire, en synthétisant des informations nornbreuses mais souvent éparses ct inégal es . li ne prétend pas .à l'exhausti,~té , la vie de ce personnage étant particulièrement riche en péripéties, mais entend faire le point sur le sujet

La famille Aileman est connue pour avoir été particulièrement nombreuse et active en Dauphiné', du moyen âge au XVIII·· siècle. On distingue cinq rameatL>: majeurs de cette famille: lesAlleman de Valbonnais, d'Uriage, de Champs sur Drac, de Séchilienne et de Rochechinard. Cette dernière, originaire de Beauvoir en Royans connaît son essor dans la première moiti é du XIV· siècl e. Le pren-.ier personnage parvenant à assurer la fortune de la famille est Aymar J··r Allemande Beauvoir (vers 1310- vers d82), frère de lail du Dauphin Humber! II. Il fil une h·uctifiante carrière de châtelain dclphinal qui lui permit d'acquérir le Château de Rochechinard en r34o et la haute justice sur son mandement en d67. La famille Ail eman gardera ce fiefj usqu'enl54i-

Ruines du château de Rochechinard. Les vestiges visibles aujourd'hui sont vraisemblablement ceux des constructions de Jean Il Alle man (vers 1400·1472), père de Charles Alle man, dans la seconde moitié du XV' siècle. De gauche à droite :tour à canon, Donjon (peut-être du Xlii' siècle, réaménagé), et corps de logis. C'est dans cette dernière partie, très ruinée aujour'hui, que l'on localise la salle du turc citée en 1690 (cliché de J. Derbier).

REVUE DR6MOISE N" 496 1 JUIN 2000

L'arrière- pelit-fils d'Aymar J•·r, Charles AJJ eman prit part à de grands événements de son époqu e. On peut distinguer detLX périodes dans sa , ,~e , dont la transition fut sans aucun cloute le moment clef. Cette charnière, ce sont les années r482-r483, lorsqu'il se voit confier la mission d'escorter un fil s de Me hemet II Al Fathi en terre de France. Il accède, suite à cette mission, au rang de Grand Pri eur de P'rovence. Mais examinons toul d'abord quelle fut son existence avant cet événement.

1- L. ROBIN, «L'empereur Zizim a-t-il habité PoëtLaval ?n, dans Bulletin de la société d'archéologie et de statistique de la Drôme. tome 1, 1866, p 103.

2-11 convient de se référer par exemple à M. RIEUTORD, Les A/leman de Dauphiné et de Faucigny et maisons alliées, de grand féodaux méconnus la famille maternelle de Bayard, Grenoble, 1988.

3- A. DOYON, «Notes sur le château de Rochechinard et ses possesseursn, dans Bulletin de la société d'archéologie et de statistique de la Drôme t. 73, 1955-57, p. 153-177

R. BORNECOUE, «Etude archéologique du château de Rochechinardn, dans Bulletin de la ,çociété d'archéologie et de statistique de la Drôme t. 80, n' 405,1977, p. 293-310. J. DERBIER, Les A/leman de Beauvoir, seigneurs de Rochechinard. L'ascension sociale d'une famille de nobles dauphinois aux XlV' et XV' siècles, mémoire de maîtrise d'Histoire médiévale, université Jean Moulin-Lyon Ill, 1994 (Ce travail n'a pas fait l'objet d'une publication, il est cependant disponible à la consultation aux archives départementales de la Drôme et de 1 'Isère, et à la bibliothèque municipale de Valence).

202 De Rochechinard à Rhodes

Les so urces so nt muettes sur la date de naissance et l 'enfance de Charl es Alleman . JI est issu J e l'union de Jean Il Al leman , troisième seigneur de Rochechinard etcle M argaronne de J\lasso. on peut supposer qu' i 1 est leur troisièm e enfant, aprèsA~'mar Il se igneur d 'Eclose, etAntoine, évêque de Cahors. Ces trois frères sont préselliS aux co tés de leur père lors elu pacte

d ' union de la famille Allema n en r455'. Cet événem ent ~!~1;!!!!~·~.f':~~~~~ ~~~n~L\! P'téf~"'~~q~Wf marCJue l'exis tence de ceux qui y assistèrent. LeclanA1le-

"''h•' "''"'~~~ ... u"t""ll«>· c., ·~ ft·· 1 1 ' 1 · nm~ .. huêf.~ ÏU'I·Ultr~itc :.c-. . 1 ma~1 a · 1rt~1e a ors ~ne vo on.te te pmss~lflce , de réuss ite

,....~~r-~"'7'--o-"1!--. - - soCiale qu1 semble etre le tra1t de caractere dominant de Charl es. Signalai re cl u pacte, CarolusA!amandi miles dominusRuppischinardi ne peut guère avoir alors qu 'une vingtaine d 'années. Ll se rait clone né vers r435, au pied du Vercors, dans le ryans Royans. Sa longévit é (i 1 meurt en tSn) laisse supposer qu' il fut dès son enfance prédisposé à une carrière martiale, grâ ce à une constitutioll phys iqu e rare.

Blason des Alle man de Rochechinard, miniature de la fin du XVe-début XVIe siècle (livre d'heures d'un membre de la famille Allemande Rochechinard, Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds général, ms 579, f' 9 verso. Cliché B. M. de Lyon).

Le qua li fïcatif de chevalz'el · qui le désigne en r455 nepermet pas de savoir s'il avait déjà intégré l'Ordre à cette ela te. La noblesse dauphinoise a fourni de nombreLLxmembres aLL~IIospitaliers . L'un d 'eux, Raymond Bérenger, lui aussi natif du Royans, atteint le rang de Grand Maî tre (r365-I374)-·. Un seu !membre du clan Alleman a rejoint cet ordre militaire avant Charl es . Raoul Alleman de Séchilienne devient moin e-so ld a t le 9 févri er r44I';. Or il n'est autre

4- Sous l'égide de l'évêque de Grenoble, Siboud Allemande Séchilienne, les Alleman d'Uriage, de Champs, de Séchilienne et de Rochechinard signent un pacte d'union et d'entraide le 1" mai 1455. Copie du lexie dans D. SALVAING DE BOJSSIEU, De l'usage des fiefs et autres droits seigneuriaux, Grenoble, 1731, p. 182·186.

5- G. ROSSIGNOL, Pierre d'Aubusson " le bouclier de la chrétienté ", Besançon, 1991, p.285.

6· M. RIEUTORD, op. en., p86.

7-Collection de l'auteur, et analyse partielle dans Bibliothèque municipale de yon, fonds Morin-Pons, nO 17, pièce n' 38.

8· Arch. dé pari. des Bouches du Rhône, 56H96.

que le demi-li-ère de Siboud AJleman, évêqu e de Grenoble, qui eut l' initiative du pacte de famille. Il est donc poss ible que Charl es fut admis clans l'Ordre avec l'appui de Raoul de Séch i 1 ienne, qui put attester dr sa ooblesse. Les chevaliers de St-J eande-Jérusa lem n 'acceptent en effet parmi eux, au ran g cl e.fi'ère chevalier q~tc des personnes de noble extraction. Son entrée cl ans l'Ordre a peut-être été motivée par un événemen t CJUi bouleverse toute l'E urope en T453: la chute de Constantinople. Les Hospitaliers, très menacés dans leur île de Rhodes, augmentent alors le nom1Jre de leurs membres.

Le 14 mars r466 le tes tament de J eall II le signale en toul cas comme sua jilio naturali et legitima fmlri karo!o alamandi mlùi ordinis sancti Jolwnnis Ilzersolwntani. Il est donc alors bel et bi e11 cheva li er de Rhod es. Son père lui lègue Soo écus d 'or ad opus et utilitatem ipsiusfi'atris kara li et eadem sacra relig ione sancli Jo !zannis ("pour 1 'usage et l' utilité du elit frère J ea n et celle de la sacrée Religion de St.-J ean n)ï. Ce legs a une double utilité. D'une part, c'est un elon à un orel re reli gieux qui a rôle d 'inte rcesseur, puisque saint Jean-Bapliste est le patTon de Jean Il. C'es t une bonne action qu e de contribuer ainsi à la «défense de la chrétienté». D 'autre part il aide son [ils ù tenir son ran g de nobl e. Il faul savoir qu e le train de vie des frères cheva liers es l ce lui de leur classe sociale d'origine. De plus l'armement de Charles, en tant que moine guer ri er, se doit cl 'êLTe performant, clone coûtetu ..

On trouve la première menlionle concernant dans les a rchives de la Langue de Provence le 1''' mai 146gN. Présent lors des délibérations elu chapitre à Sa int-Gilles, il est alors miles precep- .

REVUE DRÔMOISE N" 496/ JUIN 2000

tor, c'es t à dire commandeur, de .\lontjardin (proche de -'liHau). AJ)se11t lors des d élib~rations en 1470, il est cepe11dant mentionné en temps que commandem de i\lontvellier. JI faut avoir servi l'Ordre pendant au moins cinq ans pour ohtenir un tel rang. Un conmwndeur es t le gestionnaire d' un domaine ag ri cole, dont la commanderie, Ull bâtiment fortifi é, es t le centre. Il es t le supérieur hi érarchiquf' de plusieurs frères, et chaque année il verse une part fixe de ses revenus à l'Ordre.

Le r4juilleti476, nobl e Cllar lesAll eman de Rochcchi ua rd, co nnnandeur du Poët-Laval , porte plainte conh·e les habitants de Di eulefit, pour empi étement sur les pâturages de la commander ie'1. C'est la première fois qu ' il est cité avec celte fonction qu 'il conserve au moins jusqu 'en I4go.

LA o.nolle 1l.~uSTRtE - POET~ LA V.-\ L 7. Ruines de l' Horloge e~ de le vieille Eglise

L'église (au premier plan) et le château de la Commanderie de l'Ordre des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem au Poët-Laval (Carte postale, début du XXe siècle, coll. particulière).

Si un commandeur veut s'absenter il nomme u11 suppléa11t'". C'est ce qui arrive vers r479· Charles, alors âgé d'environ 45 ans, quitte sa r iche conunanderie, répondant à l'appel du Grand Maître P ierre d'Aubusson. Ce dernier aurait convoqu é le chapitre géné ral à Rhodes eu ces te rm es : «Mes lrès chers frères, au milieu des plus grands périls dont Rhodes es t mena cée, nous n 'avo ns point trouvé de seco urs plus assuré que la convocalion générale de tous nos frères . L' en-

nemi est aux portes; la superbe de Mahomet ne met plus de hornes à ses proj ets ambitieLL'\:; sa puissa nce dc,~ cnt

de jour en jour plus formidabl e. [ .. . ] Il a juré notre perte. [ ... ] Null e resso urce que dans notre propre va leur : nous sommes perdus si nous ne nous sa uvons pas nous-mêmes. Les vœux so lennels que vous avez faits, mes frères, vous ob li gent à tout qu itter pour vo us rendre à nos ordres. [ ... ] Acco urez avec autant de zèle que de courage en secours de la Religion»". Vu son âge ce n 'est sûrement pas la première foi s que Charl csAll eman sc rend à RJ10des, mais

jamais pour une raison aussi grave. Le 23 mai I48o, l'armée elu Conquérant, Cl lviron 70 ooo hommes selon les clnoniq ueurs, cléharque sur l'ile des 1-lospi ta li ers. Pendant plus de troi s mois les chevali ers résis tent victori eusement aLL'\: troupes ottomanes. Ils ne sont pourtant pas nombreux, Sooo défenseurs rhodiots et mercenaires, plus Soo chevaliers de l'Ordre, selon une lettre de Louis X l" . Pierre d'Au busson avai t en 1476 fixé les secteurs de défense attribués aLLX différentes Langues'3• Charles, a pp a rte nant à la tangue de Provence, prend place sur le rempart sudes t de la '~li e . Or ce secteurjomJe directeme11t ce lui de la muraille d' Italie, qui es t le théâ tre des plus violentes altaques turques. Pilonnées sa ns cesse par l'artillerie ottomane, ces zones sont dans un triste état. REVUE DR6MOISE N" 496 / JUIN 2000

9· Arch. départ. de la Drôme, E 5497 (Commune de Dieulefit, FF1). L. BERTRAND, Le Poet· Laval, commanderie des chevaliers de Malte, Valence, 1966, p. 104.

10· G. ROSSIGNOL, op. cit., p 53.

11· Traduction de l'abbé Vertot, dans G. ROSSIGNOL, op. cit. p 168.

12· Tous les renseignements sur le siège de Rhodes sont extraits de G. ROSSIGNOL, op. cit., p.173·198; A. CLOT, Mehmed Ille conquérant de Byzance 1432·1481, Paris, 1990, p. 268·276; E. KOLLIAS, Les chevaliers de Rhodes, le palais et la ville, Athènes, 1991, p. 44·52.

13· mrdre de Saint Jean de Jérusalem, organisation supranationale, était divisé en ooLangues" ou oo Grands Prieurés,. ll s'agit d'unités administratives. La base est formée par les commanderies qui sont groupées au sein d'un prieuré. Un groupe de prieurés forme un grand prieuré. li existe huit Grands Prieurés ou Langues, qui globalement correspondent à une zone linguistique européenne: Provence, France, Auvergne. Italie, Aragon, Angleterre, Allemagne et Castille. Voir aussi N. VATIN, L'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, l'Empire ottoman et la Méditerranée entre les deux siè es de Rhodes 1480-1522, Louvain· Paris, 1994.

C'est là qu'a lieu le dernier gr a nd assa ut le 22 j uillel J48o. Les chevaliers soollotalement pris au dépourvu, elles janissai res plantent leurs étendards sur les tours de la muraille d'ltalie.Lm:s vous eussiez-vous vu les chevaliers et les gens de fa ville sail/ir en armes. Jl1ais quand il eutfidlu escalader la mumi/le, ils _y trouvèrent les tv res gardant les montées et maîtres de leur artillerie. La situation es t renve rsée, et le Grand Maître se voit con tnin 1 de lancer lui même l'assaut sur ses propres remparts. Finalement les hospitaliers reprennent pieds sur les murs au prix de nomJ)reuses perles. L'assaut est repoussé dans le sang, plusieurs centaines de morts de part el d'autre, donlun grand nombre de Turcs pris à déco uvert lors de la reprise du secteur d' IUtlie.

Charles eut une part active dans ces combats d'une rare violence qui virent tomber à ses cotés le chef de sa Langue, le grand Prieur, Guillaume Ricard. Le 18 aoüt les Turcs lèvent le siège. Rhodes est

Le siège Rhodes par les Turcs en 1480 (G. CAOURSIN, Opera Gui/le/mi

sauvée. L'Ordre a perdu 2S1 chevaliers, so it la moiti é de l'effectif présent. Plus de mille six cents ans après l 'échec de Démétrios Poliorcète, la v ie ill e cité d e Rhodes repousse l'envahisseur. Les Hospitali ers n'é ri gent pas de colosse pour célébrer la victoire, mais le nom de

Ca oursin Rhodiorum Vicecancellari, Ulm, 1496).

14· P. HAMON, Nouvelle biographie du Dauphiné, Marseille, 1980, p. 66.

leurs m e mbres ayant pris part à la défense estfLxé par écrit. Ce tte même liste fut gravée dans la pierre au siècle suivant sur l'î le de Malle, nouvelle terre d'accueil de l'Ordre après la réussite du siège Turc de IS22 . On peut encore lire aujourd'hui le nom de Charles Alleman de Rochechinard'' . Cet échec turc fut vécu comme un véritable miracle par l'ensemble de la chrétienté. Les armées de Mehcmet J1 l'infidèle que l'on croyait invincibles ont été vaincues. C'est un grand so upir de soulagement pour l 'Ordre lorsque la nouvelle de sa mort, surven ue le 3 mai I48T, est connue. Cette morl marque la naissance de troubles dans l'empire Ottoman, le début d'un répit pour les Hospitaliers et un changement dans la vic du commandeur du Poët-Laval.

Le siège de Rhodes par les Turcs en 1480 :les chevaliers chrétiens reprennent pied sur la muraille de la Langue d'Italie (G. CAOURSIN,

Opera Gui/le/mi Caoursin Rhodiorum Vicecancellarii, Ulm, 1496).

REVUE DR6MOISE N' 496/ JUIN 2000

CharlesAlleman réside à Rhodes de r48o à r48r'5

, alors que les héritiers de la Portes' entre-déchirent";. C'est une véritable guerre civile qui éclate entre les fils elu Conqué-

Un tournant décisif: L'ciffàire Zizùn

rant de Constantinople, Bayezicl et Djem'7• Le 20 juin r48r, l'armée de Djem est taillée en pièces à Yenisehir. Ce prince fuil alors Pn F.gn1te Pt l'ait un rapide pèlerinage à la Mecque. De retour au printemps r&'82 son armée est de nouveau battue à Konya. H prend alors une surprenante décision, qui causera sa perte. Il demande asile aux plus grands ennemis desTnrcs, les Hospitaliers. Dj em connaissait le Grand :Maître Pierre d'Au busson pour avoir négocié avec lui lors du siège de Rhodes'~ . Son but est avant toul d'organiser son transport sur les bateam;:de l'Ordre vers la Turquie d'Europe où il con1ptc de nombreux partisans. Il est accueilli avec faste le 29 .iuillet r&'82 à Rhodes.

Les Hospitaliers décident immédiatement de tirer parti de cet atout inespéré. Le conseil de l'Ordre accepte de répondre alL~ vœux du Prince, et de l'envoyer via les possessions françaises et germaniques rejoindre ses partisans de Roumélie. Il est en effet impossible d'en-

leprinceZizimestreçuàlatableduGrandf\.1aîtrePierred'AubCsson • l'A l · · ~ · ' 1 · G.CAOURSIN, OperaGuillelmiCaoursinRhodiorum VlSager SOn passage par . C natlque.' emse etant )len

Vicecancellari, Ulm, 1496). !Top liée avec le sultan Bayezid, il s'agit en réalité d'un piège, visant à retenir ce Prince clans les commanderies européennes. Il est un otage précieux pour les chevali ers. Véritabl e épée de Damoclès au-dessus de la tête du Sultan, il assure la protection de Rhodes, et préserve de toute attaque lnrque. Le conseil nomme trois chevaliers pour accompagner le prince. Elan! donné l'importance de ce dernier pour la survie de l'Ordre, ce sonl ITois frères dignes de confiance qui sonl choisis, s'étant tous distingués lors du siège de r48o. Le premier est Merle Piozasco, prieur de Lombardie. Le second n 'es t aulre que le neveu du Grand IVIaître, Guy de Blanchefort de la langue d'Auvergne elle dernier, frère Charles Alleman de la Rochechinard commandeur du Poët-Laval'!' . On remarquera que ce choix n 'est pas innocent Ilmonh·e dès le départ la volonté d'incarcérer le Turc dans des commanderies du royaume de France, loin de la Turquie, dans une zone très chrétienne que le Grand Maître connaît parfai tcmenl bien.

Ces trois frères accompagnés de trois cents hommes embarquent avec le prince ct sa suite le r•·r septem])re r&'82. La nef des Hospitaliers touche terre à Villefranche-sur-Mer dans les états du duc de Savoie, le 14' octobre, le débarquement à .Marseille ayant été rendu impossible pour cause de peste. A partir de cet instant D.iem devient un «pion, politique essentiel que vont réclamer les puissances européennes. Le trajet de Zizim est à suivre avec beaucoup d'attention, dans sa première partie, puisqu 'i 1 implique directement Charles, mais aussi sa famille. En se basant sur la chronique turque traduite par Nicolas Val in'", en croisant ces renseignements avec les REVUE DRÔMOISE N' 496/ JUIN 1000

15- ibidem.

16- A. ClOT, op. cil., p. 29ü.

17- Ce prénom de Djem à · été déformé par les

occidentaux à l'époque en Djim, Djidjim, d'où l'appellation la plus connue de Zizim.

18- Toutes les remarques sur la vie du Prince Djem sauf précision sont extraites de l. THUASNE, Djem Sultan, étude sur la question d'Orient à la fin du XV' siècle, Paris, 1892; A. ClOT, op. cil, p. 290·95 et G. ROSSIGNOl, op. cil., p. 199-223; N. VA TIN, L'Ordre ... , op. d., p.147-239.

19-l. THUASNE, op. cil., p. 75 et N. VATIN, Vaki al-i sultan Djem, édition et traduction commentée, Thèse de doctorat, Institut national des langues et civilisations orientales, Paris Ill, 1982, p. 99. Celle traduction et commentaire d'une chronique turque du XVe siècle est essentielle à mon propos. Elle a été rédigée par un des compagnons d'exil de Djem. Ecrite après la mort du prince, elle est considérée comme très fiable par N. Vatin. C'est en effet sur ce document que se sont appuyés tous les chroniqueurs turcs par la suite. N. Vatin identifie Charles Alle man au mécréant bailli qui avec Blanchefort est qualifié de «personne la plus sage et la plus doué de jugement».

20- N. VA TIN, Vaki ... , op. cil., p. 57-192.

206

21-/bidem, p. 103.

22- L ROBIN, op. cil., p. 103. L BERTRAND, op. cit., p. 33-34. Arch. départ. de la Dôme, E. 5376 (Commune de Châteauneuf de Mazenc, FF 1).

23-11 ne faut pas oublier que les Va ki al-i sultan Djem ont été rédigés après la mort de Djem. Ce passage est extrait deN. VA TIN, Vaki ... , op. cil., p. 105.

24- N. VATIN, Vaki ... , op. en., p.109.

25- Cité notamment dans E. LAVISSE et A. RAMBAUD, Histoire générale, t. 4, Paris, 1894, p. 706.

26- «Zizim, le turc, s'était épris de Phi lippine Béranger, : A. de RIVAIL, De Allobrogius, lyon, 1844, publié par H. de Terrebasse, p 532.

27- N. CHORIER, Histoire générale du Dauphiné, l yon, 1671-1672, t. 2, p. 481. le château de la Bâtie en Royans, ou Bâtie de Sassenage était situé sur l'actuelle commune de SIlaurent en Royans, à peine à 10 Km de Rochechinard. D'après Cherier, qui rapporte les propos de Guy Alla rd, ce château était une demeure plaisante, certainement moins froide en tout cas que le château de Rochechinard.

28- Voir par exemple :V. ARNAUD, Le prince Djem, chronique dauphinoise du XV' siécle, Grenoble, sans date (milieu du XIXe siècle). J.M. CHEVRIER, Zizim ou l'épopée tragique et dérisoire d'un prince ottoman, Paris, 1993. LX. DREVET, Promenade à Rochechinard, Grenoble, 1977. H.P. EYDOUX, Châteaux fantastiques, Paris, 1973, t. 5. A. SOUCHIIER, Hélêne de Sassenage et fe prince Zizim, lyon, 1871.

écrits des histori ens occidentaux, on peut recomposer un itinéraire. DepnisYillefranch e il es t conduil_j usqu 'à la commanderie savoyarde des Echelles. Mais le 26 juin r483, c'es t le départ en catastrophe, le du c de Savoie ayant tenté de ravir le prince. Il «passa la rivière de Grenoble (l'Isère), et fit étape près de la ville appeléeSenkonti (St-Quenlin-sur-Isère). Ils montèrent le lendemain dans llll bateau sur la rivière de Grenoble, et descendirent vers le fleuve appelé Rhône. Ils firent étape après être passés par les vi lies de Romdnâ et Vzlence (Romans et Valence)»"' . Le dimanche 28 juin ils débarquent, traversent Montélimar et s'installent dans le "fort du Bûxât" . Cet endroit n 'est ni plus ni moins que la conunanderie de Charles Alleman, Poët-Laval. La présence de ce dernier es t attestée en août I483, il profil e de son séjour pour régler des problèmes très matériels de sa commanderie. Il so utien! un procès contre les habitants de Châteauneuf de Mazenc au suj el de pâturagesTI. Jusqu'à présent les chevaliers avaienttoujours maintenu le prince clans l'illusion qu'il pourrait rencontrer Louis XI. Nia is tout change le 3o août avec la mort de ce Roi. Les Hospitaliers lombenl alors le masqu e. _

«Ûn craignit que le pays subit un interrègne. Aussitôt, clans les jours qui suivirent, les cheva liers se préparèrent à se séparer des hommes du défunt"1

. lis rassemblèrent tous les frères des environs, revêtirent cottes de mailles el cuirasses, enregistrèrentJ.gTurcs qu'ils avaient choisis eux-mêmes, et, le lundi 29 receb de celle année (Mardi 2 septernbre I483) ils les séparèrent [de Dj em] par force et par '~ol encen. Ces compagnons, dont le rédacteur elu récit, sont renvoyés à Rhodes. Le lexie est alors moins

précis dans sa description . Les noms de lieux sont plus déformés. Le passage qui suit recoupe les traditions et les chroniqu eurs dauphinois.

«Après avoir séparé le défunt sultan Dj em de ses hommes, ils demeurèrent deux mois là où ils étaient. Puis, ils l'emmenèrent dans un fort situé au somme! d'un rocher nonnné Rôsinûl (Rochechinard ), d'où après un ou deux mois de séjour, ils le conduisirent à un fort elu nom de Sasûnqfa (Sassenage). Le chàlelain du lieu a va il une aim.able fill e sans pareille. En Ire celle-ci el le défunt naquit un amour réciproque, leur tendresse et leur affection mutuelles étaient sans limite, et il s échangeaient une correspondance considé-rable. Après un ou deux mois de séjour, ils quittèrent ce lieu pour un fort sur une mon lagne, nommé SatontzÎn (StAntoine en Vieimois), dans l'église duquel se trouvait une idole d'argent massif d'un art consommé, qui était de la taille d'un llmntne»"'.

La réalité elu passage de Zizim à Rochechinard , bien que rapporté par de nombreux auteurs n 'a jamais été prouvée';_ Il faut d'abord bien voir que les événements rapportés par

. ' d' D' cet extra11 sont recoupes par autres sources. une part, Aymar du Rivail , fil s de Guigues du Rivait vi-bailli de StMarcellin et fill eul de BarachinAlleman seigneur de Rochechinard rapporte que Zizim us tltrci Plzilippae Berengariae amorecctpiebaLu'1

;. Or ce ll e damoiselle étailla fille de .Jacqu es Béranger de Sassenage, seigneur de la Bâlie en Royans'~ . La légende de l'amour porté par ce prince oriental à un e dauphinoise a été embellie, et, esl devenu le thème de nombreux écrits romanesques'~ -

... - -Evocation du prince Zizim (Djem) et Philippe-Hélène (?),

miniature de la fin du XV'-début XVI' siècle (livre d'heures d'un membre de la famille Alle man de Rochechinard,

Bibliothèque municipale de lyon, Fonds général, ms 579, f' 26 bis verso. Cliché B. M. de Lyon).

REVUE DR0MOISE N" 496 / JUIN 2000

T

D'autre part le passage de Djem à St-Antoine, el sa présentation des reliques du saint clans leur châsse d'argent est rapporté par Aymar Falco, chroniqueur des Antonins au À'\11' siède1•

On voit clone que la venue du prince en Bas-Dauphiné est certaine. S'il est vrai que le nom cleRôsùzûln'es t pas très proche étymo logiquementde"Rochechinarcl".

il ne faut pas oublier que ce toponyme a été rapporté par un e tierce personne au chroniqueur turc. Les sonorités elu franco-provençal ne s'accordant guère avec le turc ottoman, il est norma 1 que cc nom ait été très déformé. Par contre le qualificatif de "fort au sonunet d'un rocher" qualifie bien le nid d'aigle desAlleman. Deux éléments viennent corroborer la véracité de l'hébergement d'un prince ottoman. Toul d'abord la chronique d'Aymar du Rivai! précise que Zizimus a Rlwdiis miliLibus in Rupecanina BarmchiniAlaman.di, Caro li Alamandi maja ris Provincia prions nepoàs, ductus est 3

" . S'il fait une eneur en citant Charles comme grand Prieur de Provence qu 'il n 'est pas encore, il précise bien que Zizim fut l'hôte de Barachin , neveu de Charles. On trouve aussi tardivement, en 169o, la trace d'une salle dite salle du Turc à Rochechinarœ·. Fort de tous ces éléments on peul: affirmer que Djem résida de novembre à décembre I483 dans le château de familleh. On comprend aisément, vu la situation de crise interne du Royaume, que Charles ait pensé à l' inexpugnable forteresse de son enfance, comme un lieu plus sùr que sa commanderie pour abriter l' olage. Ensuite, voyant la tournure que prenaient les événements, il préfère le mener clans un lieu moins austère, et certa inement un peu plus graml. C'es t au mois de janvier, avec la réunion des états généraux de Tours à laquelle participe Antoine Alleman de Rochechinard, évêque de Cahors, que le prince déménage à la Batie33

• On pourra remarquer que ce château apparlienl à de fidèles alliés, les Béranger. De plus avec les récentes acq uisitions faites pour Barachin, par l'évêque de Cahors, il est au cœur d'une zone presque enti èrement contrôlée par la famille Al leman et ses alliés.

En avril sous la direction de Guy de Blanchefort les Hospitaliers conduisent le prince au coeur du massif central "au fort de Burgûnû (Bourganeuf, dans la Creuse), est la patrie héréditaire du Grand JVIaître de Rhocles" H· A partir de cet instant les chemins de Djem et de Charles se séparent. Je n 'ai plus aucune mention liant ces deux personnages mais il est possible que Charles devenu Grand Prieur ait été mêlé à la suite des événements. Zizim est confié au Pape innocent ' 1111 en I488. Livré à Charles '1111 par Alexandre Borgia, i 1 meurt peu de lemps après, le 25 février I495, clans Naples juste conquise. Le Roi de France vou lait l'utiliser clans le cadre de son projet de croisade. Même mort le Tztrc ne connaît pas le repos avant I5oo. Son corps est l'objet de multiples tractations, Bayezid tenant absolument à le récupérer pour être sùr de son décès. Il fut finalement inhumé à Brousse dans la nécropole dynastique des Osmanli.

29- A. FALCO, Anlonianae hisloriae compendium, Lyon, 1534, fo 99, Quarta Pars.

30- .,zizim est conduit par les chevaliers de Rhodes à Rochechinard, chez Barachin Alle man, neveu de Charles Alle man grand Prieur de Provence" : A. RIVAIL, op. cil., p. 532.

31- Arch. départ. de la Drôme, B. 1737.

32- N. VATIN, Vaki ... , op. cil., p. 20.

33- On peut supposer que Djem fut accueilli à la Bâtie de Sassenage plutôt qu'à Sassenage même, contrairement à ce qu'indique les Vaki al-i sultan Djem (Cf. supra). En effet il semble plus aisé, en plein hiver de faire le chemin de Rochechinard à Saint Laurent en Royans, que jusqu'à Sassenage.

34· N. VATIN, Vaki ... , op. cil., p.111.

C'est sans aucun cloute grâce~~ son rôle clans l'affiàre Zizim, el lors elu siège de Rhodes que Charles monte en grade. Il obtient loul d'abord de diriger deux commanderies à la fois, celle de Poët-Laval et celle cle.!alesio (lndenti fication inconnue)35

• Privilège rarement accordé chez les Hospilaliers, les commandements multiples sont réservés alLxficlèles du Grand Maître. Tl garde ce double poste jusqu'en r49o,juste avant de devenir Bailli de Mannosque. C'est la dignité la plus élevée au sein de la langue de Pro-

Charles Allen1an Grand Prieur de Provence

REVUE DR6MOISE N' 496 1 JUJN 2000

35· Arch. départ. des Bouches du Rhône, 56 H 96. N. CHORIER mentionne Charles Allemand comme command d'Avignon., op. cil., p. 481 .

207

r

208

36- Première mention dans le registre des délibérations du Chapitre de la langue de Provence. Arch. départ. des Boucches du Rhône, 56 H 96.

37- E. KOLLIAS, op. cit., p.17.

38-G. ROSSIGNOL, op. cit., p. 229.

39- G. ROSSIGNOL, op. cit., p. 233-242. N. VATIN, L'Ordre ... , op. cit., p. 255-265.

40-Bibliothèque municipale de lyon :Fonds Morin· Pons, n' 7, pièce n' 38. On retrouve des descriptifs identiques ou partiels dans: G. ROSSIGNOL G., op. cit., p. 121 et Bibliothèque municiapale de Grenoble, mss. G. ALLARD, R 80, t. 3 n' 250.

vence avant celle de grand Prieur qu 'il obtient au plus tard vers 14983" . Le Grand Prieur, ou

Pilier de la langue de Provence a un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'Ordre. Chaque Pilier dirige l'ensemble des commanderies de langue, mais il a aussi une place dans l'administration générale et dans cell e de Rhodes. La charge est attTi buée en fonction de la Langue. Ainsi Charles All eman, en tant que Grand Pri eur de Provence a le titre de Grand commandeur. C'est le second de la hi érarchie juste après le Grand JV(aître. Il es t son remplaçant à Rhodes lorsqu 'il décide de vis iter les commanderies d'Europe. Il est l 'administrateur de la forLun e de l'Ordre elle contrôleur des revenus, des impôts et des approvisionnements de Rhodes. La réunion de tous les Pi li ers forme le Chapitre du Grand Maître, le consei llant el l'ass istaneï. Du fait de ce rôle important, Charles réside principalement à Rhodes, faisant de temps à autre

le traj et vers le Prieuré de St-Gill es, centre de sa Langue. Cho isi à ce poste pour ses capacités, il démontre qu 'il est aussi dou é pour la gestion que pour la guerre. Les finan ces de l'Ordre, très mal en point, sont renflou ées sous l'administration de Charles38

• Le Grand Maître Pierre d'Aubusson trouve en lui un fid èle second de ses réformes, et un proche conseiller. :Ma lgré son âge, il fait preuve d'une vigueur jamais démentie, lorsque la situation l'exige. En

effel, après la mort de Zizim la si tua ti on des Hospitaliers change: ils sont à nouveau menacés . Il s ne sont pas les seuls car Bayezid veut supprimer J' impl antation vénitienne en Grècc3!'. En I499 l'armée turque assiège Lépanle. Malgré l'envoi d'une escadre de la Sérénissime, et d'une floUe hospitalière au,~ ordres de Guy de Blanchefort, la cité capitule. Venise sonne l'a larme et en appelle à la chrétienté. Une ligue esl proclamée unissant la papauté, les Rois de France, d'Espagne, du Portugal. la république de Venise et les Hospitaliers. Pierre d'Aubusson est d'abord dés igné comme chef militaire, mais Philippe de Clèves-Ravenstein est finalement chois i. L'Ordre fourniL douze va issea ux sous le commandement du Grand Maître. Il co nfie les quaLTe principales galères à ses Grands Prieurs d'Itali e, d'Angleterre, d'Espagne el de Provence. CharlesAJl eman a alors environ 65 ans et Pierre d'Aubusso n 78 ans. Ce sonttous detL~ de vieux guerriers chez qui l'expérience remplace la fou gue de la jeunesse. Le 26 octobre I50T, l'armée croisée assiège Mythilène sur l'i le de Lesbos. Mais dès le 29, Philippe de Clèves décide de faire demj-tour, et abandonne. Pessaro l'a miral vénitien el: le Grand Maître élaborent alors un plan audacieux pour surprendre la fl oue turque à Ga llipoli, à travers les détroits. En aoùt r5m la croisade s'achève lamentabl ement dans la désunion.

Toul cela n 'éloigne pas CharlesAJleman des obligations de sa tâche. Il sut profiter de ses fonctions fi scales pour s'enrichir. Celte fortune il la dépense en bienfaits au profit de l'Ordre.Voici la lis te co mplète de ses dons telle qu 'on la retrouve clans la généalogie des Alleman de Puvelin&" : Charles A lleman Grand Prieur de St.-Gifles, de l'Ordre de St. -Jean de Jérusalem dédia r5 médaillons et tableau,T d'or représentant le mxstère du Rosaire, de la Vierge et en chascun desdits tableaux· une salutaâon angélique disposée par ordre, valant chacuns rooo écus. Plus dédia et donna une croix à la forme de celles que portent les religieux sur leurs habits, pesant 2066 écus d'orpour mettre sur l'autel de St. -Jean de Rhodes, à la charge que Rlwdes venant a estre assiégée, ou en extrême nécessité fa R eligions 'en pourrait servù: Plus sous fe règne du Grand J11aftre Pierre d'Aubusson il avait donné et dédié 12 statues d 'argent des apôtres qui se mestent encore à présent sur le grand autel de l'église de J11alte p esant 200 marcs. Sous le règne du Grand J11aftre d'Amboise il donna 3 statues d'01; l'une de l'agneau de Dieu, l'autre de la vierge et la troisième de Saint Jean-Baptiste,

REVUE DR6MOISE N' 496/ JUIN 2000

valant 655o écus, un calice d 'or valant 322 écus et plusieurs autres om emenls de prix'. Plus il envoya à Rhodes 4 canons qui lui coûtèrent 2oSo écus et donna à la R elig ion 935o écus d'argent, il .fit bâàr àRiwdes l'auberge de Provence.

Soit environ 4o ooo écus qui furent dépensés au profit de l'Ordre' '. Il es t connu comme le chevalier ayant faille plus de dons~~ l'église de Saint Jean de Rhodes". Des traces matérielles de ses larg~sses subsistent.

portant la mention fait a Lion -1507 -Saint-Gilles. li s'agit d'une commande de Charles Alle man, alors Grand Prieur de Saint-Gilles, pour la défense de Rhodes (pièce 71, Cour d'honneur des Invalides, Musée de l'Armée, Paris. CUché de J. Derbier).

Il s'agil toul d'abord elu Codex Rlwdensis de la Rocheclzinanl, actu ell ement conservé au St-John 's Gate Museum de LondresD. Cc missel offert à l'Ordre en I5o4 est un petit joyau arlistiq ue. Les bas de page enluminés portent une fois sur de1LX les armes du Grand Commandeur. Le blason représenté est celui de Rochechinard, conformément au pacte de 1455", portant en chef les armoiries de 1'0 rdre. On retrouve les mêmes IJ1)es de repré

sentations sur un canon de bronze actuellement conservé dans la cour d'honneur des Invalides'';. Les blasons de l'Ordre et de la famiUeAlleman sont

représentés côte à côte, avec la même forme particulière employée à l 'entrée du château de Rochechinard. Celte forme de l'écu , ainsi que les indications gravées sur la piècefàit à Lion, ôo7, Saint Cilles attestent sans aucun doute qu'il s'agil d 'une com-mande du révérend et puissan siewfrère Charles A /leman de Rocheclzinw~ chevallie1~ valeureulwspitallier de sacré maison. de Sainct Je han de Jerusalem et humble prieur du prieuré de Saint -Gilles11

; . La noti ce du Musée de l'Armée est donc fausse, la présence d'un semis de fl eur de lys à la bande brochante à induit en erreur le rédacteur qui a cru y vo ir les armes de Bourbon''· L'attribution de la commande de cette pièce à Charles Alleman est confirmé par la Ir ace écrite dans la liste des dons citée plus haut

41· G. ROSSIGNOL, op. cit., p.121.

42· E. KOLLLAS, op. cit., p. 62.

43· Th. de VOS, Codex Rhodensis de la Rochechinard, Trèves, 1983. Il s'agit d'une édition des enluminures de ce missel, accompagnée d'extraits de la Bible.

44· Ecarte lé, de gueules semé de fleurs de fs d 'or à fa bande d 'argent brochante au premier et au quatrième, et d'azur au chef d 'argent, au lion de gueules couronné, armé et lampassé d'or au seconde· au troisième.

45· Cette pièce est accompagnée de la notice suivante : "Canon ·lyon 1507· Aux Armes de Bourbon et Ordre de Jérusalem ·Provient de Rhodes· N.71".

46· Arch. départ. des Bouches du Rhône, 56 H 794.

47· Armoiries des Bourbon: "D'azur semé de lys d'or à la bande de gueules brochant sur le tou~>.

Tous ces dons ont bien entendu un rôle à la fois politique et religieux. Charles semble avoir ainsi prétendu de façon h·ès nette au stalui de Grand Maître, voulant par ses bienfaits s'attirer des grâces terrestres et célestes. Il est vrai qu 'après la mort de Pierre d'Aubusson en I5o3, il avait de sérieuses chances. C'est surtout dans un but religieux qu'il fonde en I5o6 un coll ège de 6 prêtres dans l'égli se du prieuré de St-Gilles. Il déclare vouloir revaloriser cette église délaissée à cause des guerres, des fiè vres et des invasions de ceulx qui.fitrent en 11sle de Rhodes et autres parts et célébrer la mémoire de .frère Pierre d'Aubusson, anciennement cardinal, gmnd J11aistre'H· Celte fonda-

Saint Jean de Jérusalem. Canon de bronze. (pièce 71 ·détail, Cour d'honneur

des Invalides, Musée de l'Armée, Paris. Cliché del. Derbier).

REVUE DROMOISE N" 496/ JUIN 2000

209

210

48- Arch. départ. des Bouches du Rhône, 56 H 794.

49- E. BARATIER et M. VLLLARD, Répertoire de la série 14: 56 H Grand prieuré de Saint-Gilles des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, Archives des Bouches du Rhône, Marseille, 1966, p. 13, (56 H 794).

50- Arch. départ. du Rhône, 48 H 94.

51-N. CHORIER, op. cit., p.511.

ti on est: ratifiée par le Grand Maîh·e Emery d'Amboise le .10 mars r5og4'J. Cet événement a aussi

pour but de fixer le nom de Charles clans l'histoire de l'Ordre. Il réussit, puisque c'est sa seule action à être mise en avant le .17 janvier r7rl A cette date, Pierre François Allemand de Vaux présente ses preuves de noblesse pour rejoindre les rangs des Hospitaliers. Ce descendant en droite ligne clesAlleman de Rochechinard précise bien qu'il est du même sang que le Grand Prieur;".

Charles Alleman décède en r5u, âgé d'environ 8o ans. Je cède ici la parole à Nicolas Chorier, qui fit son éloge en ces termes;' : S'étantjeté dans l'Ordre de Saint-lean-de-Jérusalem., il donna d'abord tant de témoignages de sa pmbité, et de son courage dans les cif.fèâres de la paix et dans celles de la guerre qu'il jùt toujours dans une très haute considération; et certes il a été l'un des plus grands personnages de cette reùgion. Les bienjà.its qu'elle a receus de lui, soit dans le grand prieuré deSt- Cilles dont il étoitpourveu quant il mou-rut, soit ailleurs, conservent glorieusement sa m.emotre.

Cet homme cloué d'un si grand caractère el. d'une si grande vitalité a tou le sa vie vécu clans l'esprit du pacte de famille de r455.Ambitietu, il porte très loin, et très haul son nom d'Alleman. S'il a juré fidélité et obéissance à l'Ordre, il a aussi prêté serment de respecter l'idéal des Alleman. Il sut penser aux siens en r483, la venue d'un héritier de l'empire Ottoman ne pouvant qu'augmenter 1 'Honneur de sa fam.ille. Il est clair que cet événement a aussi des conséquences matérielles. Charles a dù veiller a ce que son neveu soit grassement dédommagé. Barachin achète la terre de Demptézieu pour 35oo écus en mai r484,juste après le départ du Titre.

La vie de CharlesAlleman de Rochechinard, si hien remplie fut-elle, comporte encore de nombreLLX points obscures. La recherche n 'est pas encore complètement terminée. Les archives de la Langue de Provence, conservées à Marseille, n'ont été que sommairement interrogés. Les archives nationales, les archives vaticanes et celles des hospitalliers à Malte n'ont pas été utilisés du fait de leurs difficultés d'accès relatives. Il convient donc de mesurer à leur juste valeur les limites de la présente synthèse.

Le chapitre de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem reçoit des ambassadeurs turcs (G. CAOURSIN, Opera Gui/le/mi Caoursin Rhodiorum Vicecancellarn, Ulm, 1496).

REVUE DROMOISE N" 496 1 JUIN 2000