英語教育史への社会学的アプローチ

Transcript of 英語教育史への社会学的アプローチ

第29回大会シンポジウム

A Sociological Approach to the History of English Lantruage Education in Japan

寺 沢 拓 敬

lTERASAWA,Takunorll

キーワー ド: 方法論 歴史社会学 実証史学

本稿は, 日本英語教育史学会第29回大会 lにおけるシンポジウム 「英語教育史研究

のフロンティアーー 研究方法論への提言Jでの拙発表の報告である。発表では,「英

語教育史への社会学的アプローチ」と題 し,歴史社会学の様々な方法論を紹介させて

頂いたが,総花的になりすぎたせいか,消化不良になってしまつた点は否めない。そ

の反省にたち,本稿では,個別の方法論に立ち入ることは控え,英語教育史を社会学

的に研究する意義・可能性を概観 したい。 したがつて,本稿には,当 日の発表内容と

異なる部分が含まれる点を,あ らかじめお断 りしておく。

1.歴史社会学とは何か ―― 実証史学との比較から

日本の英語教育史の研究者は,たとえ自覚 していなかつたとしても,歴史学の主流

のアプローチである,いわゆる 「実証史学」に依拠 して研究を行つていると思われ

る。一方,歴史研究にはこれ以外にも,歴史社会学とい うアプローチも存在する。こ

れ と実証史学 との境界は,後述するとお り,必ず しも明確ではないが,一応 「別物 J

英語教育史への社会学的アプローチ

12013年 5月 18日 ,四天工寺大学

-65-

日本英語教育史研究 第29号

とされている。今までは実証史学が支配的だった英語教育史研究においても,今後 ,

歴史社会学的なアプローチも考慮されていつて欲 しいという願いを込めて,本稿では

歴史社会学的な英語教育史研究の可能性を論 じる。

ただし,唐突に 「歴史社会学とは何ぞや」と説明を始めるよりも,本学会会員にと

って]1染みが深い実証史学と比較 しながら論 じたほうが,わかりやすいだろう。そこ

で以下より,「実証史学 vs 歴史社会学」 とい う (便宜上の)対立図式を利用 して,

歴史社会学の性格を論 じたい。

歴史社会学の位置づけ

概説とい うことなので,本来ならここで,実証史学および歴史社会学の簡潔な定義

を述べておきたいところだが, これはかな り困難である。 というのも,実際の研究者

の著作を眺める限 り,両者の間にクリアに線を引くことはほぼ不可能だからである。

じじつ,多 くの歴史研究が (研究者の自己認識は別 として)「 実証史学Jと 「歴史社

会学」の両者の性格をある程度併せ持っている。 しかしながら,ク リアに線を引けな

いとは言つても,両者に性質の違いがないとい うことではない。極端な例を想定すれ

ば,線が引ける場合もあるからである。たとえば,「 自他 ともに “明らかに実証史学

ではない"と 見なされる歴史社会学」は現に存在するし,同様に,「 “明らかに歴史社

会学ではない"と 見なされる実証史学Jも 存在する。 こうした「両極端」を利用 し

て,実証史学 と歴史社会学の相違を図示すると,図 1の ように理解することができる

史実の精査

実証史学と歴史社会学の構図

-66-

図 1

英語教育史への社会学的アプローチ

だろう。

この図の縦軸は,歴史的事実をいかに丁寧に精査するか,その重視の度合いであ

る。一方,図の横軸は,社会の仕組みをどれだけわか りやすく説明できるか,そ の説

明力の度合いである。つまり,図の上に行けば行 くはど,史料の真正性,そ して史料

から得 られる知見の確からしさを重視 した立場 となる。また,左に行けば行 くほど,

当時の社会状況をできる限リシンプルな理論2で説明しようとする志向が高まる。

このように見ると,2つの軸に緊張関係があることがわかるだろう。つまり,片方

を重視 し過ぎると,も う一方が軽視されてしまうとい う関係である。たとえば,理論

に過剰に依拠 して,シンプルな説明を追求 しすぎると,説明に合わない史実を切 り捨

てた 「結論ありき」の歴史記述になつてしま う。逆に,歴史的事実の検討に過度に厳

密になり,史料から社会状況を想像することに対 し禁欲的になり過ぎると,社会のダ

イナ ミズムのなかで史実を解釈する視点が失われ,単なる「史実の寄せ集め」に成 り

下がつてしまいかねない。もちろんこの関係はあくまで一般的な話である。「史実の

精査」と「華麗な説明」の両条件をともにクリアし,図でいえば右上に位置するよう

な,優れた歴史研究も数多く存在する。

歴史社会学は,実証史学とどう違うのか

では,具体的な相違点について見ていきたい。実証史学 と歴史社会学を, トピック

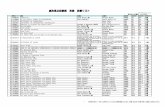

ごとに比較 したものが表 1である。

表 1 相違点

実証史学 歴史社会学

史料批判

史料の量

分析対象のタイムスパン

新史料

きわめて重要

比較的少ない

1時点 Or比較的短期間

重視する

必ず しも重視 しない

比較的多い

比較的長期間

必ず しも重視 しない

2こ こでぃぅ「理論」とは,歴史社会学では「社会理論J(social th∞ ″)を指すことが多い

社会階層/階級や,近代化,ジェンダーなど,社会学で重視される諸理論が援用される。

-67-

日本英語教育史研究 第29号

表 1の各項 目を上から順番に見ていこう。 1点 目の史料批判についてだが,実証史

学がこれをきわめて重視するのは周知の通 りである。対照的に,歴史社会学では,必

ず しも重きを置かない場合もある。たとえば読者投稿欄の声のように,発言者の属性

に必ず しも信が置けない 「史料」であつても,積極的に利用することもある。

この信頼性の度合いと運動 しているのが,表 1の 2番 目の相違点,つまり「史料の

量Jの相違である。歴史社会学では,も し個々の史料の信頼性が低いのならば,「量」

を集めることによつて,総体としての信頼性を向上させようとする。 このように,歴

史社会学では,個 々の史料の信頼性に多少疑間があっても,同様の史料が大量に観察

されるのであれば,「事実」を積極的に見いだしていこうとする傾向がある。

この点はさらに,第 3の相違点,つま り,分析 1単位あたりのタイムスパンにも関

係 してくる。信頼の置ける少数の史料の精査を重視する実証史学では,た とえば「昭

和〇年△月の X× 学校の英語履修率」 とい うように,1時点あるいは比較的短い期間

が検討の対象 となる 3。 一方,比較的多数の史料を検討す るタイプの歴史社会学で

は,広いタイムスパンを設定 しなければ,「 量」が稼げないことも多い。その結果 ,

たとえば 「終戦後20年間の英語必修化をめぐる声の変化Jのように,数十年を一度に

分析することも珍 しくない。

そして,第 4に ,新史料の意義をめぐる相違である。実証史学において (そ して英

語教育史研究においても),新史料の発掘はきわめて大きな意義がある。新史料から

もたらされる「新 しい史実Jによつて,それ以前の定説が一新あるいは補強され,い

ずれにせよ,よ り深い理解が得られるからである。一方,歴史社会学では,新史料が

手に入ればもちろんそれに越 したことはないが,そ うでなくても研究はじゅうぶん成

立 し得る。たとえば,誰にでも容易にアクセスできる小説などのテクス トを 「時代を

うつす鏡Jと して論証する場合もある。ここで問われるのは, どれだけ貴重な新史料

3も ちろん,歴史学者はごく短期的な歴史の変化にしか関心を抱かないという意味ではない (現

に,多 くの歴史学者は,古代から現代まで幅広い関心を持つている)。 そうではなく,これは

あくまで 「分析 1判立」あたりのタイムスパンで見た場合,実証史学の検討対象は短いとい

うことである。たとえば「学会での口頭発表.20分間Jと いうように,情報量が続制されて

いた場合,実証史学の対象は,歴史社会学に比べ,短い期間に限定されることが多いだろう。

-68-

英語教育史への社会学的アプローチ

(■ 新事実)が提示できたかよ りも,諸史料 をそれぞれ相互に どのよ うに関連づけ ,

そ してどのような新知見を提示できたかである。

2.先 行 研 究 か ら見 た分 析 事例

では,歴史社会学的アプローチにもとづく英語教育史研究の実例を検討 しよう。こ

こでは,過去の先行研究から,ゆるやかな意味で歴史社会学的と見なせるものをとり

あげ,その特徴を論 じたい。なお,以下に紹介する研究は,あ くまで私が 「歴史社会

学 らしさ」を持っていると考えたものである。 したがつて,各研究者は必ず しも自身

の研究を歴史社会学と規定していない場合もあることをお断 りしておく。

説明に都合がよいので,前述の 「史実の精査重視 v8 説明力を重視Jの図式をあ

らためて利用 したい。図 2は ,以下で説明する各先行研究のおおよその位置づけを表

現 したものである。

史実の精査を重視

親案 反葵の40年同期説

社会の仕組み

の説明を重視

図2 先行研究の位置づけ

「説明力」の優先度がおそ らく最 も高い英語教育史研究のひ とつ として,大谷

(2007)に よる「親英・反英の40年周期」説がある (図の右下)。 これは,「 日本人Jが

幕末から現代まで,「英語好き」と「英語嫌い」の間を約20年 ごとに揺れ動いてきた

とする説である。 日本人の英語観が振 り子のように周期的に変動 していたとする歴史

観はきわめて明快であり,一見, とても魅力的なものではあるが,残念ながら,こ の

-69-

日本英語教育史研究 第29号

説に妥当しない例外的事例が数多く存在する4。 っまり,史実との対話を通 して 「40

年周期」説を練 り上げていつたというより,最初から「40年周期Jと い うアイディア

があって, この説に合 うような史実をビックアップしていつたとい う印象が強い。

一方,理論的説明の志向は依然強いものの,史料・史実と適切な 「対話」を行って

いると考えられるものとして,Phinipson(1992),Pennycook(1994),そ して綾部

(2009)をあげることができる。最初の 2つは,いわゆる「英語帝国主義論Jの基礎

文献と見なされるものだが,現代の英語をめぐる状況だけでなく,英語 と社会の関係

をめぐる歴史的過程の検討にも大きなウェイ トが置かれている。すなわち,近代以

降,英語がい力ヽ こ権力を獲得 し,世界中に拡大 していつたかを,史料の詳細な分析に

基づき明らかにしてお り,その意味で,両者は歴史研究でもあると言えよう。また,

綾部 (2009)は,戦後期の英語教育政策が,各時代の種々の政治経済的イデオロギー

に大きく規定されてきたことを,史料 と社会理論の相互の 「対話」を通 じて描き出し

た著作である。

また,我田引水で恐縮だが,寺沢 (2014)も紹介 しておきたい。同書は,「戦後の

中学校英語がなぜ『事実上の必修科 目』になつたのか」とい う問いを検討 したものだ

が,こ こで紹介 した著作のなかでは,おそらく最も「史実の精査」寄 りである。 とい

うのも,研究を開始するにあたつて,あ らかじめ「仮説=説明理論」を設定せず,ま

ずは関係する史料の渉猟を優先 したからである。こうした特徴を持つため,表 1の右

列に示 した 「歴史社会学 らしさ」も色濃 く持つている。同書は,戦後の比較的長い期

間に刊行 された既知の史料をできるだけ多く集めるとい う方針をとつてお り,「 量」

を確保することで,史料批判の問題を補つている。

以上,歴史社会学的な性格を持つと考えられる英語教育史研究を 5点 とりあげ,そ

れぞれの位置づけを示 した。ここでは紙幅の関係で詳細に紹介できなかったが,こ の

5点以外にも方法論的に示唆に富む研究は多い。たとえば,山 口(2001)や 齋藤 (2006)

4た とぇば,戦後初期は「親英語Jの時代とされているが,当時は農村をはじめとして英語学

習への疑義が渦巻いていた時代であり,また,根強い反米感情も存在していた以上,「 親英

語」の時代という切 り取り方は困難である。詳細は,寺沢 (2014:pp 8 10)を 参照のこと。

-70-

英語教育史への社会学的アプローチ

は一― いずれも狭義の「社会学者」ではないが一― ,既知の史料/テ クス トをいか

に再解釈 し,新たな知見を導 くかという点で,非常に参考になる。また, 日本語教育

史の分野ではあるが,牲り||(2012)や 山本 (2012)は,膨大な量の文献を渉猟 し,戦

後期に日本語教育業界や政策立案者の間に流通 した特定のレトリックを分析すること

で, 日本語教育観の歴史的変遷を明らかにしてお り,英語教育史研究にも適用可能な

方法論である。これらの研究はいずれも,内容もきることながら,方法論 という点で

も参考になる点を多数含む。

3 応用 可 能 な問題

最後に,今後の展望を述べたい。英語教育史におけるどのような問題が,歴史社会

学的なアプローチで検討可能なの力、 具体的な分析事例を提示 したい。

社会問題としての英語教育

第 1に提案 したいのは,「社会F.5題 」としての英語教育論の分析である。周知の通

り, 日本における英語教育論は, しばしば 「社会問題」の性格を帯びる。たとえば,

最近 も頻繁に話題になる大学入試改革論議 (「高校生へのTOEFL受験の義務づけ」

等)や,国際人・ グローバル人材の育成をめぐる議論は,そ の典型である。 ここにさ

らに,はるか昔から流通 している「中高 6年やつても話せるようにならない英語教

育」といつた言説を付け加えてもよい。こうした言説群は, 日本社会の多くの人々の

不満,期待,ルサンチマンなど,様々な感情を源泉にしてお り,もはや英語教育関係

者にのみかかわる問題ではない。その意味で,社会問題の一種である。

社会問題の分析は,一般的に,社会学の得意分野のひとつである (ci赤川 2006:

2章 )。 たとえば,「虐待/体罰」や 「性愛行動」のような トビックが,社会でどのよ

う|こ 「問題」として扱われ,そ の扱われ方が歴史的にいかに変容 していったかを分析

するのである。分析を通 して,場合によつては,社会のメンバー自身が気付かなかっ

たような変容を発見することができる (た とえば,虐待や体罰は,一昔前にはそれぞ

れ 「しつけの一環」「愛のムチ」のように「問題」として概念化 されにくかったが ,

-71-

日本英語教育史研究 第29号

近年になると「問題」としての側面が顕在化 した。この点からも明らかなとお り,虐

待・体罰は,問題化の様式が大転換 した典型的な事例だろう)。

これと同様に,社会問題 としての英語教育論にも,歴史社会学的な分析が適用でき

るはずである。たとえば 「国際人・ グローバル人材育成のための英語教育」言説を例

にとろう。英語教育とグローバル化・国際化を結びつけた言説を大量に収集 し,その

変容過程を歴史的に跡づけてみれば,ひよつとすると現代の国際化言説 とはまったく

異質の国際化言説が過去には存在 していたことが明らかになるかもしれない。

英語・英語教育をめぐる思想史

第 2に ,英語観・英語教育観の歴史的分析も,歴史社会学的アプローチと親和的で

ある。「社会問題」の場合のように具体的な トピックを分析するとい うよりも,た と

えば 「親英語/反英語」に代表 される,抽象的な態度の分析である。その意味で,前

述の大谷 (2007)を 補完するものでもある。

現に, 日本の英語観・英語教育観には,独自の 「進化」を遂げた,興味深いものが

多い。これは,英語圏の研究者であるSeargeant(2009)が ,再三指摘 していること

からも明らかである。 日本は典型的なEFL環境 とい うこともあつてか,単一の英語

観 。英語教育観が支配的になるとい うことがなく,様々な異質の英語観・英語教育観

がせめぎ合いながら併存 してきた。その結果,英語圏や ESL環境よりもはるかに多

様な英語観が生まれてきた一―たとえば,イ ングラン ト,イ ングリックや英語帝国主

義論,太平洋戦争時における英語英文学者のアンビバ レン トな英語論など。 こうした

思想史的な検証は,実証史学からある程度距離を取らないと困難な作業であり,その

点で,歴史社会学的アプローチが参照点として役立つかもしれない 5。

以上,歴史社会学的アプローチにもとづく英語教育史研究の可能性を,実証史学 と

比較 しながら論 じてきた。本稿が,英語教育史研究における方法論論議の深まりの一

助になれば幸いである。

5こ の観点に立つ英語教育史研究として中西 (2002)があるので参考にされたい

-72-

英語教育史への社会学的アプローチ

引用文献

Pennvc∞k,A(1994)筋eα:"ralParr“ げ助 ltshfISan htemaめ たarra7tguα 9θ IOndon:

IonⅢan

Phlllip30n,R (1992)ι tn9υls●c mertalls771 0Xford:Oxford Uiverslty press

Seargeant,P(2009)範"“

げ駒 おれれJapani rdω IOgv and t■θ ωο

“

120"げ α92oba′

b"llage BHstor IIIultl“・ gual Matters

赤川学 (2006)『構築主義を再構築する』勁草書房

綾部保志 (2009)「戦後日本のマクロ社会的英語教育粛 ヒーー学習指導要領と社会構造を中心に」

綾部保志編『言語人類学から見た英語教育』(pp 87 193)ひつじ書房

大谷泰照 (2007)『 日本人にとつて英語とは何カー 異文化理解のあり方を問う』大修館書店

斎藤― (2006) 『帝国日本の英文学』人文書院

牲川波都季 (2012)『戦後日本語教育学とナショナリズムーー「思考様式言説Jに見る包摂と

差異化の論理』くろしお出版

寺沢拓敬 (2014)『「なんで英語やるの?」 の戦後史―一国民教育としての英語,その伝統の

成立過程』研究社

中西満貴典 (2002)『「国際英語Jディスクールの編成』中部日本教育文化会

山口誠 (2001)『英語講座の誕生一―メディアと教養が出会う近代日本』講談社

山本冴里 (2012)「 戦後の国家と日本語教育―一国会会議録の分析を中心に」早稲田大学博

士学位申請論文 http:″dsp“e tt wageda acjP/dspace/handle/2065′ 40262

-73-

![[希腊罗马古代社会史]La Cité.Anitaue.(法)古朗士](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6337331920d9c9602f0b30bd/la-citeanitaue.jpg)