Presentasi THT

description

Transcript of Presentasi THT

TUMOR GANAS SINUS DAN CAVUM NASI

PendahuluanTumor hidung dan sinus paranasalis pada umumnya jarang ditemukan, baik

yang jinak maupun yang ganas. Di luar negeri kekerapan jenis yang ganas hanya sekitar <1% dari seluruh keganasan atau 3% seluruh keganasan aerodigestif. Sedangkan di seluruh Indonesia dari data Patologi Anatomi tahun 1990 didapatkan angka 1,76% dari 20.000 keganasan dan nomor dua sesudah karsinoma nasofaring (5,53%) untuk keganasan kepala dan leher.1,2,3

Meskipun kekerapan tumor ini termasuk jarang ditemukan dibandingkan organ tubuh lainnya, tetapi kita berhadapan dengan prognosis penyembuhan yang kurang baik disebabkan karena pasien datang terlambat sehingga sulit menemukan tumor dalam stadium dini serta adanya infiltrasi ke struktur vital di sekitarnya sehingga menimbulkan masalah yang kompleks dan sulit.2

Demikian pula pengobatan keganasan ini cukup memberikan tantangan. Pada stadium akhir, walaupun dilakukan kombinasi ketiga modulasi pengobatan (pembedahan, radiasi dan kemoterapi) hasilnya tetap kurang memuaskan.2

AnatomiHidung dibagi atas :

a. Hidung bagian luarb. Hidung bagian dalamBentuk hidung bagian luar menyerupai piramid. Bagian anterior terdapat

vestibulum nasi yang diawali oleh kavum nasi bilateral. Rangka hidung bagian proksimal dibentuk oleh rangka tulang, bagian distal oleh rangka kartilago. Kerangka tulang dan kartilago ini terikat erat satu sama lain oleh jaringan ikat yang kuat. Otot-otot tipis yang melapisi hidung bagian luar terdiri dari otot-otot dilatator dan konstriktor. Kulit yang melapisi hidung bagian proksimal lebih tipis dan lebih longgar hubungannya dengan jaringan ikat dan tulang dibawahnya sedangkan di bagian distal lebih tebal dan lebih erat. Mukosa vestibulum nasi dilapisi oleh epitel skuamosa bertingkat yang mengandung kelenjar keringat, kelenjar sebaseus dan vibrissae.3,4

Hidung bagian dalam terdiri dari kavum nasi yang berbentuk terowongan dipisahkan menjadi dua bagian kiri dan kanan oleh septum nasi. Nares anterior kavum nasi berhubungan langsung dengan nasopharinx melalui nares posterior (choanae). Batas-batas kavum nasi adalah sebagai berikut :3,4

- Bagian lateral dibatasi oleh konka superior, medius, inferior dan metaus superior, medius, inferior. Pada meatus inferior terdapat muara dari duktus nasolakrimalis. Sedangkan meatus nasi medius merupakan muara dari sinus frontalis, ethmoidalis anterior dan sinus maksilaris.

- Medial oleh septum nasi. - Anterior oleh nares anterior

- Posterior oleh nares posterior- Superior oleh lamina kribrosa- Inferior oleh palatum durum

Mukosa kavum nasi dilapisi oleh epitel kolumner pseudostratified bersilia yang mengandung kelenjar mukus dan sereus. Pada bagian atap kavum nasi mukosanya dilapisi oleh epitel olfaktorius yang mengandung serabut-serabut saraf olfaktorius.3,4

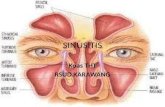

Sinus paranasalis dikelompokkan dalam kelompok anterior dan posterior. Kelompok anterior terdiri dari sinus maksilaris, ethmoidalis anterior, frontalis. Sedangkan kelompok posterior terdiri dari sinus ethmoidalis posterior dan sinus sphenoidalis. Masing-masing sinus ini dilapisi oleh mukosa yang mengandung epitel yang sama dengan kavum nasi.3,4

Suplai darah sinonasal terdiri dari :1. Hidung bagian luar

a. Suplai arteri- Arteri karotis interna (minor) yang mempercabangkan a. Oftalmikus dan a.

Ethmoidalis anterior.- Arteri karotis eksternus (suplai primer) yang mempercabangkan a. Labialis

superior, a. Nasal lateralis, a. Angularis. A. Angularis merupakan sumber perdarahan tersering ketika dilakukan insisi ethmoidektomi eksternal.

b. Drainase venous (danger triangle area)- v. Fasialis anterior mengalir ke v. Jugularis internus juga berhubungan

dengan v. Infraorbitalis dan pleksus pterigoideus menuju ke sinus kavernosus.

- V. Angularis berhubungan melalui vena oftalmikus menuju sinus kavernosus, dan vena fasialis anterior.

c. Sistem limfatik mengikuti vena fasilais menuju nodus submandibularis.2. Kavum nasi dan sinus paranasalis

a. Suplai arterial- A. Karotis internus yang mempercabangkan arteri oftalmikus, arteri

ethmoidalis anterior dan posterior, arteri supratrochlearis dan supraorbitalis- A. Karotis eksternus mempercabangkan arteri sphenopalatina, arteri palatina

desendens, arteri infraorbitalis, arteri pharingeal, arteri fasialis.b. Suplai vena- vena ethmoidalis, vena supraorbitalis dan vena supratroklearis mengalir

melalui vena oftalmikus ke sinus kavernosus.- Vena palatina, alveoler dan sphenoidalis mengalir melalui vena maksilaris ke

vena fasialis posterior dan berhubungan dengan sinus kavernosus melalui pleksus pterigoideus.

c. Sistem limfatikSepertiga anterior hidung menuju ke nodus submandibularis, 2/3 posterior hidung dan sinus menuju ke nodus retropharingeal dan nodus servikal superior profunda.Innervasi dari sinonasal berasal dari dua cabang utama nervus trigeminus

yaitu nervus oftalmikus dan nervus maksilaris. Innnervasi simpatis berasal dari nervus spinal Thorakal 1-3 mempunyai efek vasokonstriktor, sedangkan innervasi parasimpatisnya berasal dari nukleus salivatorius superior bersinapsis pada gangglion sphenopalatina berefek stimulasi vasomotor.3,4

InsidensiMalignansi sinonasal berkisar <1% dari semua tumor malignan dan sekitar

3% dari tumor malignan saluran aerodigestif bagian atas. Di Amerika Serikat terdapat 100 kasus penyakit keganasan pada sinus setiap tahun dengan lokasi tersering pada sinus maksilaris. Angka yang lebih tinggi terdapat di Jepang yaitu 2,2 – 2,6 per 100.000 pada pria, 1,2 – 1,4 pada wanita per tahun dan sebagian populasi di Afrika didapatkan 2,5 per 100.000 pada pria dan 1,8 per 100.000 pada wanita. Perbandingan distribusi antara laki-laki dan wanita sebesar 2 : 1. Kebanyakan tumor ganas adalah karsinoma sel skuamosa (80%). Asal tumor biasanya dari sinus maksilaris (50-70%), cavum nasi (15-30%), sinus ethmoid (10-20%) dan sinus frontalis serta sinus sphenoid sebesar kurang dari 5%. 1,3,5

Harrison mendapatkan angka kejadian 0,8% dari seluruh keganasan atau 3% seluruh keganasan saluran respirasi dan saluran cerna bagian atas.2

Di bagian THT FKUI/RS Cipto Mangunkusumo Jakarta dalam periode 1990 – 2001 didapatkan 1714 keganasan kepala dan leher, 146 (8,52%) diantaranya adalah keganasan hidung dan sinus paranasalis. Dari 146 penderita keganasan hidung dan sinus paranasalis ini terdapat 98 laki-laki dan 48 wanita atau dengan perbandingan 2,1:1 terbanyak pada umur dekade 5-6 (33%).2

EtiologiBerbagai macam faktor dihubungkan sebagai etiologi keganasan di hidung

dan sinus paranasal. Setelah terpapar bahan karsinogen diperlukan waktu laten selama 2-4 dekade sebelum berkembang menjadi keganasan. Lebih dari 44% keganasan ini menunjukkan adanya paparan zat karsinogen di tempat kerja seperti nikel, kromium, larutan isopropil, gas hidrokarbon dan debu serat organik. Bahan-bahan kimia ini banyak terdapat pada industri kayu, kulit dan tekstil.2,5

Jenis pekerjaan yang dihubungkan dengan tingginya resiko terjadinya keganasan sinonasal dan jenis agen karsinogenik pada pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Pekerjaan Agen karsinogenikIndustri kayu Debu kayu, kromium, arsen, benzena, phenoxy

acid, chlorinated phenols, varnishes adhesifIndustri baja Kromium, arsen, gasolin, formalin, nitrosamines,

lining insulationIndustri tekstil dan kulit Cotton dust, shoe fiberboard mixture,

chlorophenols, arsenic pentoxide.Industri makanan Tepung, aflatoksin, pestisida/bahan pengawet

(arsenic)Industri konstruksi Debu organik, paint solvents, formalin in adhesiva,

foam urea insulation, soldering (aldehida)Pertambangan Debu mineral : partikel tambang, Radon-222Industri kimia Minyak mineral, hidrokarbon aromatik,

nitrosamine, arsenik, Cadmium.Produksi glassware Arsenic trioxide, Cadmium sulfide, Chromium

Dikutip dari kepustakaan 6Peningkatan resiko keganasan sinonasal juga dihubungkan dengan paparan

jangka panjang tembakau pada perokok berat atau penggunaan sedotan tembakau di Afrika. Juga pernah dilaporkan kaitan faktor dietary dengan kanker sinonasal yaitu alkohol serta makanan yang diasinkan atau diasapkan. Sebaliknya buah-buahan dan sayuran mampu mengurangi resiko terjadinya keganasan sinonasal.5,6

Beberapa Penulis juga mengaitkan sinusitis kronik dengan perkembangan kanker walaupun hubungan tersebut lemah atau dapat menyebabkan kesalahan diagnosis. Agen infeksius juga memainkan peranan dari patogenesis karsinoma sinonasal misalnya Human papilloma virus yang melibatkan sinus maksilaris dan ethmoid. Lesi tersebut dapat berkembang menjadi keganasan sekitar 10% kasus.3,5

Penggunaan radiasi pada inverted papilloma juga dapat menginduksi malignansi. Pernah juga dilaporkan terjadinya kanker sinus maksilaris pada seseorang yang diinjeksi dengan agent radioaktif (thorium dioxide) ke dalam sinus. 5,6

HistopatologiTumor jinak dan ganas di kavum nasi dan sinus dapat berasal dari epitel dan

non-epitel. Termasuk tumor ganas epitelial adalah karsinoma sel skuamosa, kanker kelenjar liur, karsinoma tanpa diferensiasi dan lain-lain. Jenis non epitelial ganas adalah hemangioperisitoma, bermacam-macam sarkoma termasuk rhabdomiosarkoma dan osteogenik.1,5

Keganasan sinonasal mempunyai variasi bentuk histopatologi yang sangat beragam. Karsinoma sel skuamosa adalah yang paling sering ditemukan yaitu sekitar 80% dengan lokasi tersering mengenai sinus maksila (± 70%), sinus ethmoid (10-22%), hidung ± 12%, sinus sphenoid ±2% dan yang paling jarang pada sinus frontal yaitu kurang dari 1%, karsinoma kistik adenoid dan adenokarsinoma (10%). Banyak jenis tumor yang lain tetapi sangat jarang ditemukan.2,7

Gejala Klinik

Gejala tergantung dari asal primer tumor, stadium serta arah dan perluasannya. Tumor didalam sinus maksilla biasanya tanpa gejala. Gejala timbul setelah tumor besar, mendorong atau menembus dinding tulang meluas ke rongga hidung, rongga mulut, pipi atau orbita. 1

Gejala yang paling sering sehubungan dengan tumor ganas sinus paranasal adalah nyeri pada wajah dan dental, obstruksi nasi dan epistaksis. Seiring dengan peningkatan progresivitas tumor yang menginfiltrasi struktur yang lain, dapat timbul gejala-gejala berikut :7

1. Diplopia atau hilangnya penglihatan2. Epifora3. Pembengkakan wajah dan maloklusi4. Trismus5. Massa di leher yang dapat dipalpasi6. Hilangnya pendengaran

Tidak ada tanda dan gejala khusus yang dihasilkan oleh tumor ganas hidung. Gejala yang sering adalah obstruksi nasal, mukus yang bercampur darah dan epistaksis. Pada stadium awal, gejala ini belum cukup untuk membawa seorang penderita mencari pertolongan dokter. Gejala yang timbul kemudian dapat berupa asimetri wajah, terlepasnya gigi dan perubahan sensibilitas di sekitar hidung. Hingga suatu saat tumor nasal baru dapat didiagnosis ketika dokter memeriksa adanya massa di hidung.7

Tergantung dari perluasan tumor, gejala-gejala di atas dapat dikategorikan sebagai berikut :1,6

1. Gejala nasalGejala nasal berupa obstruksi hidung unilateral dan rhinorea. Sekretnya sering bercampur darah atau terjadi epistaksis. Tumor yang besar dapat mendesak tulang hidung sehingga terjadi deformitas hidung. Khas pada tumor ganas ingusnya berbau karena mengandung jaringan nekrotik.

2. Gejala orbitalPerluasan tumor ke arah orbita menimbulkan pembengkakan kelopak mata, gejala diplopia, proptosis atau penonjolan bola mata, oftalmoplegia, gangguan visus dan epifora.

3. Gejala oralPerluasan tumor ke rongga mulut menyebabkan penonjolan atau ulkus di palatum atau di prosesus alveolaris. Pasien mengeluh gigi palsunya tidak pas lagi atau gigi geligi goyah. Seringkali pasien datang ke dokter gigi karena nyeri di gigi, tetapi tidak sembuh meskipun gigi yang sakit telah dicabut.

4. Gejala fasial

Perluasan tumor ke dinding anterior sinus akan menyebabkan pembengkakan dan asimetri pipi, disertai nyeri, anestesi atau parestesi muka jika mengenai nervus trigeminus.

5. Gejala intrakranial/neurologikalPerluasan tumor ke intrakranial menyebabkan sakit kepala hebat, oftalmoplegia dan gangguan visus. Dapat disertai likuorea yaitu cairan otak yang mengalir ke hidung. Jika perluasan sampai ke fossa kranii media maka nervus otak lainnya juga dapat terkena. Jika tumor meluas ke belakang terjadi trismus akibat terkenanya muskulus pterygoideus disertai anestesia dan parestesi daerah yang dipersarafi nervus trigeminus cabang maksilaris dan mandibularis.

StagingPada tahun 1933, Ohngren, mengintroduksi garis Ohngren yaitu suatu garis

imajiner yang ditarik dari kantus medial orbita ke arah angulus mandibula sehingga membagi maksilla menjadi dua bagian yaitu anteroinferior dan posterosuperior yang dimaksudkan untuk menentukan prognosis dari penyakit.2,8

Tumor di bawah garis ini mudah bertumbuh lebih ekstensif tetapi mempunyai prognosis lebih baik kecuali bila sudah mengenai jaringan sekitarnya. Sedangkan tumor di atas garis ini lebih mudah menginfiltrasi ke intrakranial (superior), pembuluh darah, serta ke inferior sehingga mempersulit pengobatan dan akan memperburuk prognosis.2,8

Uraian lengkap dan terbaru dan banyak dipakai saat ini berdasarkan UICC (Union Internationale Contre le Cancer) atau International Union Againts Cancer edisi keenam tahun 2002. Klasifikasi ini hanya untuk karsinoma di sinus maksilla, ethmoid dan rongga hidung. Penilaian TNM berdasarkan atas pemeriksaan fisik dan imaging (CT scan atau MRI). Klasifikasi TNM adalah sebagai berikut :2,4

Tumor Primer (T)Tx : tumor primer tidak diketahuiT0 : tidak terbukti adanya tumor primerTis : karsinoma in situSinus MaksillaT1 : tumor terbatas di mukosa dan tidak terdapat erosi atau destruksi tulangT2 : tumor telah mengerosidan mendestruksi tulang, meluas ke palatum

durum dan meatus media tanpa perluasan ke dinding posterior sinus maksilla dan tulang pterygoid

T3 : tumor telah menginvasi salah satu organ yaitu dinding poterior sinus maksilla jaringan subkutan, dasar atau medial orbita fossa pterygoid, sinus ethmoid

T4a : tumor sudah menginvasi salah satu organ yaitu masuk ke anterior orbita, kulit pipi, os pterygoid, fossa intratemporal, kribriformis, sinus sphenoid atau frontal

T4b : tumor sudah menginvasi salah satu organ yaitu apeks orbita, dura, intra serebral, fossa kranii media, saraf kranial selain cabang maksilla saraf trigeminal (V2), nasofaring atau ke klivus

Rongga Hidung dan Sinus EthmoidT1 : tumor terbatas pada salah satu organ di rongga hidung atau satu sisi

sinus ethmoid dengan atau tanpa invasi ke tulangT2 : tumor sudah meluas ke dua organ di rongga hidung atau kedua sisi

sinus ethmoid atau meluas ke kompleks nasoethmoid dengan atau tanpa invasi ke tulang

T3 : tumor sudah meluas dan menginvasi dinding medial atau lantai orbita, sinus maksilla, palatum, daerah kribriformis

T4a : tumor sudah meluas ke salah satu organ yaitu daerah orbita anterior, kulit hidung atau pipi, perluasan minimal ke fossa kranii anterior, os pterygoid, sinus sphenoid atau sinus frontal

T4b : tumor sudah meluas ke salah satu organ yaitu apeks orbita, dura, intra serebri, fossa kranii media, saraf kranial selain saraf V2, nasofaring atau klivus

Kelenjar Getah Bening Regional (N)Nx : adanya metastasis ke kelenjar getah bening regional tidak dapat dinilaiN0 : Tidak terdapat metastasis ke kelenjar getah bening regionalN1 : Metastasis ke salah satu kelenjar getah bening regional ipsilateral

dengan diameter terbesar sama dengan atau kurang dari 3 cmN2 : metastasis ke salah satu kelenjar getah bening ipsilateral dengan

diameter antara 3-6 cm atau multipel ipsilateral atau bilateral atau kontralateral dengan diameter <6 cm

N2a : metastasis ke salah satu kelenjar getah bening ipsilateral dengan diameter terbesar antara 3-6 cm

N2b : metastasis ke kelenjar getah bening multipel ipsilateral dengan diameter <6 cm

N2c : metastasis ke kelenjar getah bening bilateral atau kontralateral dengan diameter terbesar sampai 6 cm

N3 : metastasis ke kelenjar getah bening dengan diameter terbesar > 6 cmBila terdapat beberapa kelenjar getah bening yang terletak di garis tengah dimasukkan

ke ipsilateral.Metastasis Jauh (M)Mx : adanya metastasis jauh tidak dapat dinilaiM0 : tidak terdapat metastasis jauhM1 : terdapat metastasis jauh

Klasifikasi Staging TNM1,2,5

Stadium 0 : Tis N0 M0Stadium 1 : T1 N0 M0Stadium 2 : T2 N0 M0Stadium 3 : T1, T2 N1 M0

T3 N0, N1 M0Stadium 4a : T1, T2, T3 N2 M0

T4a N0, N1, N2 M0Stadium 4b : T4b Setiap N M0

Setiap T N3 M0Stadium 4c : Setiap T Setiap N M1

Pemeriksaan PenunjangBeberapa pemeriksaan penunjang yang dapat membantu untuk mendiagnosis

adanya suatu keganasan antara lain :7,8

1. Biopsi2. CT scan3. Magnetic resonance imaging (MRI)4. Angiografi

DiagnosisAnamnesis pada stadium awal dapat berupa pilek lama dengan ingus

bercampur darah, hidung tersumbat, epistaksis ringan atau berulang serta nyeri daerah hidung dan sinus paranasalis. Lebih sering stadium awal tidak menunjukkan gejala apapun pada ± 10% penderita. Stadium dini ditemukan secara tidak sengaja pada pengobatan sinusitis yang berulang sehingga dilakukan biopsi.2

Pemeriksaan fisik dapat ditemukan massa di hidung karena hampir semua tumor sinus paranasal muncul ke arah hidung. Penilaian yang teliti dari fungsi saraf kranial perlu dilakukan. Pada stadium lanjut didapatkan pembengkakkan pada pipi, palatum, gusi sehingga sering mengeluh gigi goyang atau gigi tiruan menjadi longgar.2,7

Pemeriksaan penunjang terutama CT scan perlu dilakukan untuk menentukan perluasan tumor guna menentukan stadium dan batas tindakan operasi.7

Biopsi harus dilakukan untuk menentukan jenis histopatologi sehingga menentukan tindakan pengobatan yang tepat.7

Penggunaan (11C)choline positron emission tomography (PET) dalam diagnosis tumor kavum nasi dan sinus paranasalis telah diteliti. Tumor menyerap PET dengan 11C-cholin lebih banyak dibandingkan jaringan normal. 9

Diferensial Diagnosis

Beberapa kelainan yang dapat memberikan gejala klinik yang menyerupai tumor ganas kavum nasi dan sinus paranasalis adalah :5

1. Tumor jinak sinonasal2. Polip hidung3. Sinusitis kronik

PenatalaksanaanPenanganan tumor ganas sinonasal tergantung daripada stadium penyakit

tersebut. Modalitas tersebut termasuk pembedahan, radiasi dan kemoterapi. Pada stadium awal dengan pembedahan yang sempurna saja atau radiasi saja angka kesembuhan dapat mencapai seratus persen. Untuk stadium 2 dan 3 pembedahan biasanya diikuti oleh radiasi untuk mencapai angka penyembuhan yang lebih baik. Pada stadium yang lanjut satu macam pengobatan saja tidak cukup. Kemoterapi bermanfaat pada tumor ganas dengan metastasis atau residif atau jenis yang sangat baik dengan kemoterapi misalnya limfoma malignum.1,9

Untuk tumor ganas tindakan operasi harus seradikal mungkin. Biasanya dilakukan maksilektomi dapat berupa maksilektomi parsial, total atau radikal, . Maksilektomi radikal dilakukan misalnya pada tumor yang sudah infiltrasi ke orbita, terdiri dari pengangkatan maksilla secara en bloc disertai eksenterasi orbita. Jika tumor meluas ke rongga intra kranial dilakukan reseksi kraniofasial.1,5,7

Pada kasus keganasan yang inoperable, radiasi berperanan penting dalam penatalaksanaan keganasan sinonasal. Amendola et al mencatat angka survival 3 tahun sebesar 55% dengan penggunaan radiasi 6600 cGy pada stadium T4. Wang (1983) memberikan 6000 cGy dalam waktu 6-8 minggu yang diikuti oleh pembedahan. 7

Pemberian kemoterapi bersifat paliatif biasanya diberikan sebagai terapi adjuvan, dikombinasi dengan pembedahan dan radiasi, terapi metastasis dan kemopreventif. Produk kemoterapi yang sekarang ini lebih sering digunakan antara lain methotreksat (MTX), 5-fluorourasil (5FU) dan cisplatin. 8,10,11

Penanganan terbaru keganasan sinonasal dengan terapi gen masih merupakan penelitian.9

PrognosisPada umumnya prognosis kurang baik. Beberapa hal yang mempengaruhi

prognosis antara lain adalah :1

1. Penegakkan diagnosis yang terlambat dan tumor sudah meluas sehingga sulit mengangkat tumor secara en bloc

2. Sulitnya evaluasi pasca terapi karena tumor berada dalam rongga yang sempit

3. Sifat tumor yang agresif dan mudah kambuhDaftar Pustaka

1. Soepardi, E.A, Dr.Sp.THT, Prof.Dr.H.Nurbaiti Iskandar, Sp.THT, Buku ajar ilmu kesehatan Telinga-Hidung-Tenggorok, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Jakarta, tahun 2000, hal. 146-8

2. Sub Bagian Onkologi FKUI/RS.Perjan.Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dalam Makalah Lengkap Simposium Bedah Kepala Leher “Highlights of Multidisciplinary Approach in Head Et Neck Cancer

3. Costantino, D.P, Mark R.M, and Jason A.M, Cancer of the Nasal Vestibuli, Nasal Cavity and Paranasal Sinus dalam Head and Neck Cancer A Multidisciplinary Approach, second edition, editors Louis B. Harrison, M.D, Lippincott Williams & Wilkins, p. 455-78

4. Lee, K.J. MD.FACS, Essential Otolaryngology Head & Neck Surgery, eight edition, McGraw-Hill Medical Publishing Division, p.606-11, 682-85, 927-35

5. Ballenger, J.J, James B. Snow, Jr, Otorhinolaryngology : Head and Neck Surgery, 15th edition, 1996, p.194-204

6. Barnes L. et al Sinonasal Tract and Nasopharynx dalam Surgical Pathology of the Head and Neck, second edition, volume 1 edited by Leon Barnes, New York, p. 454-55, 503-23

7. Desanto, L.W, Ernest A.W, Jr. Neoplasms dalam Otolaryngology-Head and Neck Surgery, second edition, edited by Charles W.Cummings, M.D, Mosby Year Book, p.754-59, 941-53

8. Mount, M.R, M.D; Tumor of the nose and paranasal sinuses; Rachel Rabinovitch, M.D Radiation therapy for head and neck cancer in ENT SECRETS, 2nd edition, editor Bruce W.Jafek, Hanley &Belfus, inc, Philadelphia, p.275-78, 320-28

9. Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery-Gunma University Graduate School of Medicine, Maebashi, Japan, available at [email protected] on July 27th 2004

10. Boies, Buku ajar penyakit THT, edisi 6, alih bahasa dr. Caroline Wijaya, editor dr. Harjanto Effendi, dr.R.A. Kuswidayati Santoso, Penerbit Buku Kedokteran EGC, hal.429-50

11. Skeel, Roland T, Neil A.Lachant dalam Handbook of Cancer Chemotherapy, Fourth edition, A Little Brown Handbook, p.201-21