Gunungkidul: Kawasan Karst dan Kearifan Lokal

-

Upload

christa-adhi-dharma -

Category

Documents

-

view

83 -

download

0

Transcript of Gunungkidul: Kawasan Karst dan Kearifan Lokal

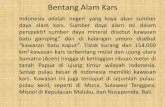

Gunungkidul: Kawasan Karst dan Kearifan LokalKeanekaragaman alam Indonesia semakin sempurna dengan adanya bentangan kawasan karst yang hampir mencapai 145.000 kilometer persegi terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keberadaan kawasan karst ini semestinya merupakan hal yang patut kita syukuri karena kawasan karst menyimpan potensi yang luar biasa. Salah satu potensi kawasan karst adalah posisinya sebagai habitat beberapa jenis satwa seperti burung sriti dan burung walet yang sarangnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta kelelawar yang mampu menghasilkan fosfat guano sebagai bahan pupuk tanaman. Selain itu, kawasan karst juga berpotensi untuk menyimpan air tanah alami dalam bentuk sungai maupun danau bawah tanah. Potensi kawasan karst lain yang tidak bisa dilupakan adalah potensinya untuk pengembangan kawasan pariwisata. Oleh karena itu, tidak berlebihan rasanya apabila kawasan karst disebut sebagai laboratorium alami yang berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan sosial masyarakat. Kekayaan potensi kawasan karst rupanya berbanding terbalik dengan kondisinya sebagai kawasan yang kurang subur dan mudah tergerus erosi. Akibatnya, para penduduk yang tinggal di kawasan karst cenderung lebih sulit mengembangkan perekonomian karena sebagian besar dari mereka bermatapencaharian sebagai petani. Kondisi ini semakin diperparah dengan pengelolaan kawasan karst yang terkesan asal-asalan baik dari pemerintah, masyarakat sekitar, maupun para investor yang menjalankan aktivitas perekonomian mereka di kawasan karst. Berdasarkan pengertian dalam ketentuan umum Keputusan Menteri ESDM nomor 1456 K/20/MEM/2000, disebutkan bahwa yang dimaksud karst adalah bentuk bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit lembah dolian dan goa. Suatu kawasan dapat dikatakan sebagai kawasan karst apabila batu gamping telah mengalami proses karstifikasi, yaitu serangkaian proses mulai dari terangkatnya batu gamping ke permukaan bumi akibat proses endogen serta terjadi pelarutan di dalam ruang dan waktu geologi hingga akhirnya menghasilkan lahan karst. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kawasan karst terbentang luas hampir di seluruh pulau di Indonesia. Di Pulau Jawa sendiri, kawasan karst terbentang di kawasan pantai selatan, salah satunya di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni sekitar 1.485,36 km2. Keberadaan kawasan karst yang terbentang luas di kabupaten ini diusahakan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para penduduk setempat. Salah satunya digunakan untuk budidaya tanaman musiman maupun tahunan seperti padi, ketela, palawija, jati, kapuk randu, mahoni, dan lain-lain. Selain itu, dilakukan juga usaha penambangan batu gamping baik dalam skala kecil maupun besar oleh para penduduk. Eksplorasi pemanfaatan kawasan karst di sisi lain harus dibarengi dengan upaya pelestarian lingkungan. Uniknya, upaya ini hampir tidak bersentuhan dengan teknologi melainkan hanya mengandalkan kearifan lokal yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Kearifan lokal ini merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan di sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat maupun budaya

setempat yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat. Beberapa kegiatan penduduk yang ditujukan untuk pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal antara lain: 1. Upaya mencegah bahaya erosi dilakukan dengan membangun terasering dengan menggunakan material lokal berupa pecahan batu gamping yang banyak ditemukan di daerah ini. Bentuk kearifan lokal ini rupanya mampu mengendalikan laju erosi dan mempertahankan lapisan tanah yang ada. 2. Dalam proses pembentukan karst sering memunculkan bentang alam berupa cekungancekungan yang di musim penghujan dapat berfungsi sebagai tendon air bagi penduduk setempat. Hampir semua kebutuhan air dipenuhi dari telaga tersebut khususnya pada musim kemarau. 3. Di lahan karst yang tipis dan miskin unsur hara jarang dijumpai tumbuhan yang besar dan rimbun, padahal tumbuhan ini memiliki fungsi hidrologi dalam menyimpan air yang meresap ke tanah. Kearifan lokal melahirkan mitos yang mengarah pada pengeramatan objek yang sesungguhnya bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap tumbuhan tersebut dengan maksud agar fungsi lingkungannya tetap terjaga. Misalnya, melalui upacara-upacara adat seperti bersih desa atau nyadran. 4. Keberadaan goa karst di Gunungkidul menjadi habitat yang baik bagi burung walet untuk berkembangbiak. Burung walet merupakan hewan yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, untuk memanen sarang walet diperlukan perhatian ekstra sehingga burung walet tidak merasa terganggu dan tetap tinggal di sana. Kearifan lokal yang dihidupkan oleh masyarakat dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten adalah mengatur masa panen secara ketat dan diadakannya upacara ritual tertentu setiap kali panen dilaksanakan. Upaya ini terbukti efektif untuk menjaga sarang walet yang ada agar tetap lestari. Kecenderungan yang berkembang dewasa ini, keberadaan kawasan karst telah dirambah untuk kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa mengindahkan aspek kelestarian lingkungan dan keberlangsungan kegiatan produksi dan reproduksi makhluk hidup di sekitarnya. Berkaca dari kearifan lokal penduduk Kabupaten Gunungkidul, kearifan lokal diperlukan dalam membantu upaya pengendalian kawasan karst melalui kebiasaan baik yang terus dijaga dan dipelihara secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dengan begitu, upaya memelihara kehidupan penduduk yang harmonis dengan lingkungan sesuai dengan prinsip memanfaatkan tanpa merusak, membangun tanpa menghancurkan dapat benar-benar terlaksana hingga masa yang akan datang.

Sumber: Syaifa Tania, 2012. Gunungkidul: Kawasan Karst dan Kearifan Lokal