«Vox clara ecce intonat». Un inno per S. Ercolano messo in musica da Ivo di Tours agli inizi del...

Transcript of «Vox clara ecce intonat». Un inno per S. Ercolano messo in musica da Ivo di Tours agli inizi del...

CX

2013

Fasc. I-IITomo primo

ISSN 0392-0372

BO

LLE

TT

INO

DE

LLA

DE

PU

TA

ZIO

NE

DI

ST

OR

IA P

AT

RIA

PE

R L

’UM

BR

IA

B O L L E T T I N OD E L L A

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER L’UMBRIA

VOLUME CX

FASCICOLI I-II

Tomo primo

P E R U G I A - 2 0 1 3

3PREMESSA

B O L L E T T I N OD E L L A

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER L’UMBRIA

VOLUME CX

FASCICOLI I-II

Tomo primo

P E R U G I A - 2 0 1 3

PREMESSA4BOLLETTlNO DELLA

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L’UMBRIA

Comitato scientificoIl Consiglio direttivo (Paola Monacchia, presidente; Fabio Bettoni, Rita Chiacchella,

Carla Frova, Mario Squadroni, consiglieri)e i Soci ordinari della Deputazione

Direttore responsabile Francesco Santucci

Comitato di redazioneAttilio Bartoli Langeli e Mario Roncetti (resp.), Patrizia Bianciardi, Regina Lupi,

Daniele Sini, Stefania Zucchini

Tutti i testi proposti per la pubblicazione alla Deputazione di storia patria per l’Umbria sono preventivamente vagliati dal Comitato scientifico e da due lettori anonimi, scelti, in base alle competenze disciplinari, all’interno dell’albo dei referenti scientifici italiani e stranieri della Deputazione (cfr. www.dspu.it/referee-board).

Deputazione di storia patria per l’UmbriaPalazzo della Penna, via Podiani 11, 06121 Perugia

Casella postale 307 - 06100 Perugia CentroTel. e fax: 075-5727057

Abbonamento annuale: euro 40,00(spese di spedizione incluse)

da versare su c/c postale n. 14699060o con bonifico su c/c bancario IT52A0863003005000000618177

intestati a Deputazione di storia patria per l’Umbria

Finito di stampare nel mese di marzo 2014dallo Stabilimento Tipografico « Pliniana » Viale F. Nardi, 12 - 06016 Selci-Lama (PG)

1913 2014dal 1913

marchio da oltre 1 secolo.indd 1 20/02/2014 16:12:53

Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria, cx (2013), fasc. i-ii

Biancamaria Brumana

« Vox clara ecce intonat ».Un inno per s. Ercolano messo in musica da Ivo di Tours

agli inizi del Cinquecento*

1. Il culto di s. Ercolano, uno dei patroni di Perugia, risale probabilmente a poco tempo dopo il martirio del vescovo, avvenuto verso la metà del vi secolo d.C. Secondo quanto narra Gregorio Magno nei suoi Dialoghi, Ercolano, giunto dalla Siria e nominato a capo della chiesa perugina, cercò di difendere la città da Totila, ma dopo tre anni di assedio, nel 547, il re dei Goti riuscì ad espu-gnarla. Catturato, scorticato vivo e decapitato, il santo fu gettato fuori dalle mura. I fedeli ne ricomposero le membra e lo seppelli-rono insieme a quello di un bambino nei pressi della Porta Marzia. Quando, quaranta giorni dopo, i perugini ne poterono recuperare le spoglie per collocarle a S. Pietro, trovarono il corpo di Ercolano intatto e quello del bambino in decomposizione 1. Nel 1246, una volta costruita la cattedrale al centro della città, le reliquie furono traslate nella nuova sede ed il “santo guerriero” assurse a simbolo stesso del libero comune 2. Tra la fine del xiii secolo e gli inizi del xiv fu eretta

* Il presente articolo prende lo spunto da una tavola rotonda sullo stesso argo-mento tenuta nella Sala del Dottorato della Cattedrale di Perugia il 7 novembre 2008. Alla discussione sono intervenuti Mons. Giuseppe Chiaretti (arcivescovo di Perugia e Città della Pieve), Biancamaria Brumana (Università di Perugia), Paolo Vian (Biblio-teca Apostolica Vaticana), Arnaldo Morelli (Università dell’Aquila), Galliano Ciliberti (Conservatorio di Monopoli) e Mons. Fausto Sciurpa (Presidente del Capitolo di San Lorenzo in Perugia) in funzione di moderatore. È seguito un concerto del Chreòn Ensemble diretto da Francesco Corrias, con l’esecuzione dell’inno di s. Ercolano di Ivo di Tours in prima ripresa moderna.

1 Gregorii Magni Dialogi. Libri iv, a cura di Umberto Moricca, Roma, I.S.I.M.E., 1924, pp. 160-163.

2 Anna Imelde Galletti, Sant’Ercolano, il grifo e le lasche. Note sull’immaginario collettivo nella città comunale, in Forme e tecniche del potere nella città (secoli xiv-xvii), « Annali della Facoltà di Scienze Politiche. Università di Perugia », 16, a.a. 1979-80 (Materiali di Storia, 4), pp. 203-216.

BIANCAMARIA BRUMANA202

la chiesa a lui dedicata nel luogo del martirio e la devozione per il defensor civitatis proseguì ininterrotta fino ai nostri giorni, come testimoniano anche pregevoli opere di arte figurativa (basti ricordare i nomi di Benedetto Bonfigli e Pietro Perugino), numerosi panegirici pubblicati a stampa nel Sei e Settecento in occasione delle celebra-zioni annuali o l’effigie del santo che nel 1925 fu collocata accanto a quella del grifo nel sigillo dell’Università 3.

Il vescovo Napoleone Comitoli negli Officia propria SS. Constantii et primi et secundi Herculani editi nel 1606 (tre anni prima di una ulteriore traslazione di parte delle reliquie di Ercolano dalla cappella della cattedrale alla restaurata chiesa del santo) parla di due santi di nome Ercolano: quello citato da Gregorio Magno, indicato come Ercolano ii da Mileto, la cui festa è collocata al primo di marzo; e Ercolano i la cui festa è collocata al 7 novembre 4. La fonte del-la storia di quest’ultimo sarebbe la Leggenda dei 12 Siri venuti in Umbria dall’oriente nel i secolo d.C. Lo sdoppiamento entrò anche nel calendario ecclesiastico con le due date e vi rimase fino al 1940, quando la Congregazione dei riti ripristinò l’unità del personaggio e stabilì al 7 novembre la celebrazione del dies natalis e al 1 marzo la festa della traslazione delle reliquie 5.

2. A fronte di una documentazione storica ed artistica molto ampia, non esisteva finora alcuna testimonianza sulla musica che sicu-ramente accompagnava e solennizzava le cerimonie dedicate al santo patrono. Per questo, il vescovo di Perugia mons. Chiaretti, nel 2006, in occasione dei festeggiamenti per il vii centenario dell’Università di Perugia, ha pensato di sopperire a tale mancanza commissionando al maestro Salvatore Silivestro la composizione di un inno per s. Erco-lano, Tutela praesens patriae, su testo di Gioacchino Pecci, vescovo di Perugia dal 1846 al 1878, anno in cui ascese al soglio pontificio con il nome di Leone xiii.

3 Erika Bellini, Sant’Ercolano e il sigillo, « L’Università », a. xxvii (2009) n. 5, novembre-dicembre, p. 10.

4 Officia propria SS. Constantii et primi et secundi Herculani episcoporum ac martyrum patronorum ecclesiae Perusinae ex praecepto reverendissimi D.D. Neapolionis Comitoli episcopi Perusiae, ab omnibus qui in diocesi ad divinum officiun tenentur recitanda, Perugia, Petrucci, 1606, pp. 19-20 (Ercolano ii) e 22-23 (Ercolano i).

5 Aldo Brunacci, Ercolano, in Bibliotheca sanctorum, vol. iv, Istituto Giovanni xxiii della Pontificia Università Lateranense, 1964, coll. 1302-1308.

203IVO DI TOURS, « VOX CLARA ECCE INTONAT »

Ora, invece, grazie ad Arnaldo Morelli che ha individuato alla Biblioteca Apostolica Vaticana un manoscritto cinquecentesco prove-niente dal duomo di Perugia (segnatura: Vat. Mus. 440), è possibile conoscere l’inno per s. Ercolano composto da Ivo di Tours che fu maestro di cappella della cattedrale di S. Lorenzo tra il 1533 e il 1536 6.

L’importante manoscritto contiene 35 composizioni polifoniche (l’organico varia da 2 a 5 voci) per i vespri: 8 Magnificat, 5 salmi,21 inni e un Te Deum 7. Esso corrisponde, probabilmente, a « Un librovecchio scritto à penna di Magnificat, et Hinni » elencato in un Inventario della musica della cattedrale di Perugia databile al 1591 e al « Libro di Magnificat et altro in penna stracciato » presente in un successivo catalogo seicentesco 8. Gli autori sono in massima parteanonimi. Vi compaiono solo i nomi del ricordato Ivo di Tours e di Giorgio Mirreo di Cambrai, anch’egli maestro di cappella della catte-drale perugina, dal 1551 al 1575. A loro si deve la musica di uno o più versetti di 7 inni: i nn. 17, 24, 25, 31, 34 a Mirreo; i nn. 30, 32 a Ivo 9. C’è poi il Te Deum (n. 27) attribuito a Costanzo Festa sulla base della concordanza con un altro codice della Vaticana (Vat. S 20, cc. 112v-120r), dove, però, la composizione è intonata polifonicamen-te per intero, mentre nel manoscritto di Perugia sono riportati solo i versetti pari 10, a testimonianza di una prassi esecutiva dell’alternatim che si riscontra in tutto il codice.

La redazione della maggior parte del manoscritto si deve ad un copista (Morelli lo indica con la lettera A) che con precisione e mano sicura ne ha anche organizzato la struttura. Alcune pagine

6 Arnaldo Morelli, « Galli cantant ». Maestri di cappella francesi in uno sconosciuto manoscritto di metà Cinquecento, in « Uno gentile et subtile ingenio ». Studies in Renaissance Music in Honour of Bonnie J. Blackburn, ed. Jennifer Bloxam et alii, Turnhout, Brepols, 2009, pp. 295-308.

7 Se ne veda la dettagliata descrizione in Morelli, « Galli cantant », pp. 303-308.8 Biancamaria Brumana - Galliano Ciliberti, Musica e musicisti nella cattedrale di

S. Lorenzo a Perugia (xiv-xviii secolo), Firenze, Olschki, 1991, pp. 57-62 e 68-69.9 I versetti in cui compare il nome di Mirreo, 10 in tutto, sono: Unde nunc noster

chorus (n. 17/2); Te sine tetro, Insere tuum petimus, Procul a nobis (nn. 24/2, 3, 4); Inpleta sunt que concinit [il nome, presente sul manoscritto, è stato dimenticato nella descrizione di Morelli] Beata cuius brachiis secli pendit (nn. 25/2, 3); Martires Dei incliti confessores, Gentem auferte perfidam (nn. 31/2, 3); Sic presens testatus dies, Nos quoque qui sancto tuo (nn. 34/2, 3). I versetti in cui compare il nome di Ivo, 2 in tutto, sono: Conditor alme siderum Herchulanum (n. 30/1), Collaudamus venerantes (n. 32/1). Cfr. Morelli, « Galli cantant », pp. 303-308.

10 Morelli, « Galli cantant », p. 299.

BIANCAMARIA BRUMANA204

lasciate senza note e destinate ad ospitare i versetti mancanti sono state compilate da un altro copista (B) decisamente meno ordinato ed attento del suo predecessore. Il versetto Gentem auferte perfidam dell’inno « In festo omnium sanctorum » (n. 31/3, cc. 82v-83r), che peraltro ha la stessa musica del versetto Nos quoque qui sancto tuo dell’inno « In nativitate Domini » (n. 34/3, cc 88v-89r), reca, ad esem-pio, la quinta voce vergata in parte alla c. 82v e in parte alla c. 83r, senza soluzione di continuità rispetto alle soprastanti voci di Alto e Basso. Ad avvertire il lettore (in questo caso come in altri) solo un richiamo con tre puntini, tanto vero che anche Morelli considera il Gentem auferte a 4 voci 11. Altre mani sono ravvisabili nell’ultima composizione, il Magnificat n. 35, che non si trova nella sezione ini-ziale dedicata a questo tipo di composizioni; e, a mio avviso, anche nel Te Deum di Costanzo Festa (n. 27), sul quale il copista aveva apposto la propria firma, poi abrasa. Il copista A potrebbe aver av-viato il suo lavoro intorno al 27 maggio 1544, la data che compare sul foglio di guardia anteriore del manoscritto, mentre il copista B, al quale si devono tutte le composizioni attribuite a Giorgio Mirreo, intervenne dopo l’ottobre del 1551, quando il musicista cameracense fu nominato maestro di cappella della cattedrale perugina 12. La com-pilazione del codice per uso della cappella della cattedrale avvenne verisimilmente per volontà del capitolo e sotto la supervisione del maestro pro tempore.

Sulla identificazione di Ivo ci sono state varie ipotesi, come spesso succede per i musicisti di questo periodo. La conoscenza di un maestro Ivo attivo a Perugia risale al 1874, quando Adamo Rossi pubblicò un contratto del 25 settembre 1535 nel quale il sud-detto Ivo viene nominato maestro di cappella della cattedrale per un anno, a cominciare dal 12 settembre 1535, con la retribuzione di 24 scudi, 12 mine di grano e 12 barili di vino. Egli si impegna anche a consegnare ai canonici « omnes compositiones per eum fiendas ad hoc ut ipsi canonici de dictis compositionibus possint facere copia et cantare in coro » 13, sottoscrivendo una specie di

11 Ivi, p. 308.12 Ivi, p. 298.13 Adamo Rossi, Documenti per la storia dell’arte musicale, « Giornale di erudizione

artistica », vol. iii, 1874, fasc. vi, giugno, p. 164. La collocazione attuale del contratto di Ivo è la seguente: Archivio di Stato di Perugia, Notarile, Gabriele Alessi, prot. 710 (1535-1561), c. 60.

205IVO DI TOURS, « VOX CLARA ECCE INTONAT »

cessione dei “diritti d’autore”. Nel 1924 Raffaele Casimiri dette alle stampe un articolo nel quale attribuì a Ivo de Vento un piccolo trattato conservato alla Biblioteca Augusta di Perugia, le Regole del contraponto dell’ecc.mo Ivo, trascritto e commentato da Raffaele Sozi (1529-1589), senza tuttavia mettere in relazione l’autore del trattato con l’Ivo maestro di cappella della cattedrale 14. Nel 1991, nel volume dedicato alla cappella musicale del duomo di Perugia, ipotizzai la coincidenza dei due personaggi e l’identificazione con Ivo Barry (il secondo dei due musicisti del Cinquecento con questo nome), anche perché il 25 settembre 1535 (quando fu stilato il con-tratto) il cantore pontificio si trovava a Perugia 15. Paolo iii giunse nel monastero di S. Pietro a Perugia la sera del 9 settembre con un larghissimo seguito, ivi compresi i suoi cantori (tra questi Ivo Barry, Costanzo Festa e Cristoforo Morales). Il giorno successivo fece una solenne entrata in città e si trattenne fino al 30 settembre. Lo scopo era quello di avviare la sottomissione di Perugia alla San-ta Sede con una drastica riduzione delle libertà comunali, ma non mancarono importanti occasioni nelle quali i cantori si esibirono, puntualmente riferite nei Diari sistini: il 15 settembre in cattedrale fu creato cardinale il veneziano Gaspare Contarini con l’esecuzione del Te Deum; il 25 settembre a S. Pietro fu celebrata una messa per l’anniversario della morte di Clemente vii; e il 26, di nuovo in cattedrale, una messa dello Spirito Santo 16. Questa ultima cerimonia è riferita anche nella cronaca perugina di Giulio di Costantino, che nella sua narrazione evidenzia l’elemento spettacolare:

La messa papale 1535 - Adì 26 de setembre el papa vinne a S. Lorenzo, che circha otto giorni inanzi era gito a stare in S. Pietro, e fe dire la messa papale da un cardinale, e in quilla mane fu pieno S. Lorenzo de homene e donne, che non ce se capiva; e luie avia un manto richo e una metra richa de gioie e perle, e fu portato in su la sedia; e commo ebbe viduto l’anello, tornò a S. Pietro 17.

14 Raffaele Casimiri, Le « Regole del contraponto » di Ivo de Vento?, in Cantantibus organis, Roma, editore 1924, pp. 399-410.

15 Brumana-Ciliberti, Musica e musicisti, pp. 47-50.16 Ivi, p. 48.17 Memorie di Perugia di Giulio di Costantino dall’anno 1517 all’anno 1550, in Cro-

nache della città di Perugia edite da Ariodante Fabretti, vol. iv, 1517-1586, Torino, coi tipi privati dell’autore, editore 1892, pp. 143-287: 227.

BIANCAMARIA BRUMANA206

In questi anni di grandi rivolgimenti politici, di carestie e di guerre, i documenti della cattedrale sono scarsi e lacunosi. Non esistono gli Atti capitolari e i volumi della Cancelleria riportano per Ivo solo i pagamenti in grano: 12 mine il 31 dicembre 1533 e 4 mine l’11 maggio 1534 18, facendo pensare che il musicista fu in servizio dal gennaio 1533 all’aprile 1534 (prima del contratto). Poi ci sono 5 mine di grano il 24 dicembre 1535 e 4 mine il 27 aprile 1536 19 che attestano un altro periodo di attività compreso tra la se-conda metà del 1535 e il marzo 1536 (durante il contratto), data alla quale il rapporto potrebbe essersi concluso perché anche in un altro volume si riportano gli stessi dati complessivi: « A Mastro Ivo insino a 27 de marzo [1536] mine nove de grano » 20.

Il fortunato ritrovamento del manoscritto perugino alla Vaticana ha permesso invece di individuare un terzo Ivo, Ivo di Tours ap-punto, il cui profilo sembra prendere corpo. Ne possiamo conoscere il cognome grazie ad alcune Lamentazioni contenute in un altro ma-noscritto della Vaticana (Vat. GXII.3) copiato nel 1543: « Ivo Nau da Tour » 21. E se costui è anche l’Ivo francese attivo nel duomo di Siena dal 1527 al 1530, era figlio di Ianni 22. Il catalogo delle sue opere, dunque, comprende, secondo Morelli, due inni del manoscrit-to Vat. Mus. 440, per s. Ercolano e per s. Michele; le Lamentazioni del 1543; due mottetti Tu es Petrus e Levita Laurentius (quest’ultimooltremodo adatto per il servizio della cattedrale di S. Lorenzo) con-tenuti nei Moteti de la Simia editi a Ferrara nel 1539; e forse altre composizioni sacre e profane presenti in antologie edite tra il 1538 e il 1549 il cui autore è indicato semplicemente come Ivo 23. Ad esse va aggiunto il canone inserito da Raffaele Sozi nel famoso manoscritto quattrocentesco 431 (G 20) della Biblioteca Comunale Augusta di Perugia. L’inno per s. Ercolano comprende i versetti Conditor alme siderum e Vox clara ecce intonat; l’inno per s. Michele i versetti Collau-damus venerantes e Gloriam patri melodis. La paternità di questo ultimo

18 Brumana-Ciliberti, Musica e musicisti, p. 90.19 Ivi, p. 91.20 Ivi, p. 92.21 Morelli, « Galli cantant », pp. 300-301.22 Ivi, p. 302. Frank A. D’Accone, The Civic Muse. Music and Musicians in Siena

during the Middle Ages and the Renaissance, Chicago-London, University of Chicago Press, 1998, pp. 295, 744-755.

23 Morelli, « Galli cantant », pp. 301-302.

207IVO DI TOURS, « VOX CLARA ECCE INTONAT »

versetto, tuttavia ci sembra dubbia: il nome di Ivo si trova all’inizio del Collaudamus, mentre il Gloriam, privo di attribuzione, è stato scritto dal più tardo copista B e a c. 1r si trova annotata la melodia “gregoriana” sullo stesso testo, che sembra quasi essere servita di promemoria per l’elaborazione polifonica.

L’ipotesi di identificazione dell’Ivo perugino con Ivo Barry, dunque, si è mostrata infondata, ma rimane un legame indubbio tra il musicista e il contesto della cappella pontificia, nonché l’apprezza-mento per la qualità della sua musica. Le Lamentazioni ebberol’onore di comparire in uno dei più sontuosi manoscritti della CappellaSistina, accanto ad opere di cantori papali come Charles d’Argentil, Costanzo Festa, Elzéar Genet detto Carpentras, Juan Escribano e Cristobal Morales. E il musicologo Guido Mattei Gentili (1881-1956), autore di una nota illustrativa molto ampia tuttora allegata al manoscritto Vat. Mus. 440, aveva senza esitazione identificato Ivo di Tours con Ivo Barry.

3. Il testo e la melodia “gregoriana” dell’inno per s. Ercolano messo in musica da Ivo si trovano nell’Antifonario 15 della Biblio-teca Capitolare di Perugia, all’inizio di una piccola sezione (cc. 35r-38r: 35rv) databile al xiii secolo che contiene l’ufficio del santo 24.

1. Primo dierum omnium Praesciveras tu inclitus Perusinarum ovium Pastorem hunc paraclitus.

2. Conditor alme siderum Herculanum, humilium Participem, non scelerum, Vehis thoro sublimium.

3. Verbum supernum prodiens A patre istum radiat De Syria ut exiens Mandata Dei faciat.

24 Antonio Caleca, Miniature in Umbria. i. La Biblioteca Capitolare di Perugia, Fi-renze, Marchi & Bertolli, 1969, pp. 69-73 e 164-165. Leonardo Magionami, I manoscritti del Capitolo di San Lorenzo di Perugia, Roma, Jouvence, 2006, pp. 75-76.

BIANCAMARIA BRUMANA208

4. Vox clara, ecce, intonat Perusinorum praesulis, Quibus os suum resonat Coeli pascendo epulis.

5. Enixa est puerpera Te natum unigenitum, Qui eruis a vipera Et vincli tollis gemitum.

6. Hostis Herodes Totila, Quem intulit rex pessimus, Lictori dicens: mutila Hunc, erat qui sanctissimus.

7. Christe, redemptor omnium, A solis ortus cardine Nobis da vitae praemium Soluto carnis ordine 25.

Si tratta di sette strofe, ognuna delle quali inizia con il primo verso di un inno noto per proseguire poi in maniera autonoma con espliciti riferimenti al santo. Nell’ultima strofa sono citati due inni, nel primo e nel secondo verso rispettivamente. Conditor alme side-rum, Verbum supernum prodiens, Vox clara ecce intonat (strofe 2-4) sono inni dell’avvento; Enixa est puerpera, Hostis Herodes impie, Christe redemptor omnium, A solis ortus cardine (strofe 5-7) sono inni del periodo natalizio; Primo dierum omnium (strofa 1) del tempoordinario. Le prime strofe dell’inno sono rivolte alla Trinità: allo Spirito Santo (paraclitus, strofa 1) fin dall’origine a conoscenza della missione pastorale di Ercolano; a Dio, il benigno creatore degli astri (strofa 2),che lo conduce nell’empireo; a Cristo, il Verbo che scende dall’alto (strofa 3), al quale si deve l’invio del santo dalla Siria. La quinta strofa allude alla Vergine che sconfigge il male; la sesta a Totila che con una crudeltà simile a quella di Erode ha ordinato il martirio di un santo; la settima di nuovo a Cristo (e per analogia a Ercolano) che venuto dal luogo in cui sorge il sole concede ai fedeli il premio della vita eterna. La strofa posta al centro, la quarta, è l’unica di

25 Liturgische Hymnen des Mittelalters, her. von Guido Maria Dreves, Leipzig, Reisland, 1895, n. 200 De Sancto Herculano Ad Vesp. et Noct., p. 121 (« Analecta Hymnica Medii Aevi », xxii).

209IVO DI TOURS, « VOX CLARA ECCE INTONAT »

contenuto musicale (per questo la abbiamo scelta come titolo arti-colo). Qui si fa riferimento alla voce che in quanto nutrita nei cieli è « clara »: chiara e limpida, ma anche acuta e squillante come di fatto è resa “madrigalisticamente” nella realizzazione musicale.

La melodia si ripete identica in tutte le strofe ed è la seguente:

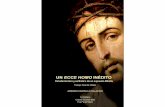

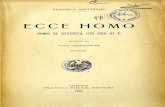

L’inno di Ivo occupa le cc. 78v-80r del manoscritto. All’inizio si trova l’indicazione « In festo gloriosissimi patris nostri Herculani », mentre il nome del compositore è collocato in fondo alla c. 79r. Le due “aperture di libro” (la musica è disposta a libro corale) con-tengono rispettivamente il secondo versetto, Conditor alme siderum a 4 voci (SATB) (Fig. 1), e il quarto, Vox clara ecce intonat a 3 voci (SST) (Fig. 2). La musica del sesto versetto era, probabilmente, la stessa del secondo, dando luogo ad una struttura ternaria parti-colarmente efficace per la divesità di colore e di tecnica compositiva tra le sezioni.

Conditor alme siderum ha, nella trascrizione, una ampiezza di 46 battute, suddivise in maniera più o meno uniforme tra i quattro versi. Tra un verso e l’altro, però, non esiste alcuna cesura; essi scivolano, o meglio si incastrano vicendevolmente senza soluzione di continuità, producendo un discorso polifonico-imitativo serrato e sa-piente. Tutti i versi e tutte le voci si basano sulla melodia gregoriana, le cui entrate, eseguite alla altezza reale da una voce (il T nei primi

&‹

Pri mo- di e- rum- om ni- um-

&‹

Prae sci- ve- ras- tu in cli- tus-

&‹

Pe ru- si- na- rum- o vi- um-

&‹

Pas to- rem- hunc pa ra- cli- tus.-

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

BIANCAMARIA BRUMANA210

Fig.

1Iv

o di

Tou

rs,

Con

dito

r al

me

side

rum

(B

iblio

teca

Apo

stol

ica

Vat

ican

a, m

anos

critt

o V

at.

Mus

. 44

0, c

c. 7

8v-7

9r)

211IVO DI TOURS, « VOX CLARA ECCE INTONAT »

Fig.

2Iv

o di

Tou

rs,

Vox

cla

ra e

cce

into

nat

(Bib

liote

ca A

post

olic

a V

atic

ana,

man

oscr

itto

Vat

. M

us.

440,

cc.

79v

-80r

)

BIANCAMARIA BRUMANA212

due versi e il B nei secondi due) è presentata dalle altre ad intervalli di quarta, di quinta e di ottava, secondo un ordine e un décalage di entrata sempre diverso.

Verso Battute Numero battute Ordine di entrata delle voci

1 1-13 13 ATSB

2 14-23 10 ATBS

3 24-32 9 TSBA

4 33-46 14 ABTS

* Le “sezioni” sono individuate sulla base della prima entrata del testo.

L’ambito occupato dalle voci va da una ottava a una decima (S: Do3-Re4; A: Sol2-Sol3; T: Do2-Mi3; B: Sol1-La2), coprendo comples-sivamente meno di tre ottave (Sol1-Re4). Il testo è sempre ripetuto più volte, eccezion fatta per il riferimento iniziale a Dio (Conditor). Particolare evidenza è data al nome di Ercolano, declamato da tutte le voci a valori ampi e regolari anche se non in maniera omoritmica, e alla frase non scelerum, eseguita dal S a valori progressivamente di-latati su un intervallo di quarta discendente (Sol-Re), che nel periodo barocco diventerà la formula musicale del lamento.

Vox clara è composto con una tecnica completamente diversa ri-spetto a quella del secondo versetto, dimostrando da parte dell’autore la conoscenza di una consumata tecnica dei contrasti. Per rendere “madrigalisticamente” il testo (lo abbiamo detto) l’organico è ridot-to a tre voci e prevede due soprani e un tenore. Il brano ha, nella trascrizione, un’ampiezza di 36 battute, anche in questo caso divise in maniera più o meno omogenea tra i quattro versi.

Verso Battute Numero battute Ordine di entrata delle voci

1 1-10 10 SST

2 11-18 8 SST

3 19-28 10 SST

4 29-38 10 SST

* Le “sezioni” sono individuate sulla base della prima entrata del testo.

213IVO DI TOURS, « VOX CLARA ECCE INTONAT »

La melodia gregoriana si trova al tenore in funzione di cantus firmus con valori aggravati. Le due voci superiori procedono in ma-niera autonoma (il rifermento al gregoriano è un semplice spunto) e si intrecciano virtuosisticamente in un giuoco incessante di ritmi diversificati e rapidi. I versi sono tutti nettamente separati l’uno dall’altro e le entrate delle voci seguono tutte la stessa successione, a scala dall’alto al basso: S I, S II, T. L’ambito dei due soprani, identico, copre una tredicesima (La2-Mi4), presupponendo esecutori dotati di notevoli abilità.

BIANCAMARIA BRUMANA214

°

¢

°

¢

Soprano

Alto

Tenore

Basso

Con di- -

Con di- tor- al me- si - -

Con di- - tor- al me-

Con -

S

A

T

B

tor- al me- si de- rum- al me- si de- rum- al -

6

de- - - - rum- al me- si -

si de- rum- al me- si de- rum- al -

di- tor- al me- si de- rum- al me- si de- -

C

C

C

C

& ∑ ∑ ∑

Conditor alme siderum

Ivo di Tours

&‹

&‹

∑

? ∑ ∑ ∑ ∑

&

&‹

&‹

?

w ú ú

w ú ú ú ú œ œ œ ú œ œ ™ œ œ œ

Ó ú ú ú ú ú œ ú œ

Ó ú

ú œ ™ œj œ œ ú ú Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ

œ œ ™ œJœ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ú Œ ú œ ú œ œ

œ ™ œJ ú ú Œ œ œ œ œ œ œ œ ú ú Œ ú œ

ú ú ú ú Œ ú œ œ œ œ œ œ œ œ œ

215IVO DI TOURS, « VOX CLARA ECCE INTONAT »

°

¢

°

¢

S

A

T

B

me- si de- rum- [al me]- - si de- -

11

de- rum- si de- rum- Her cu- la- -

me- si de- - rum- Her cu- la- -

rum al me- si de- - - rum- Her -

S

A

T

B

rum- Her cu- la- num- hu mi- li- um- Her-

16

num Her cu- la- num- hu mi- - - li- -

num hu mi- li- um- hu mi- li- um- Her cu- -

cu la- num- hu mi- li- um- Her cu- la- -

&

&‹

&‹

?

&

&‹

&‹

?

œ œ œ œ œ œ œ œ ú œ ú ú œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œj œ

œ œ ú Œ œ ú ú Ó ú ú w

ú œ œ œ ™ œJ œ œ œ w Ó ú ú ú

œ ú œ ú ú œ œ ™ œ œ œ ú ú Ó ú

œ œ ú ú ú ú œ œ œ œ œ ™ œj œ œ œ œ œ

ú ú ú ú œ ™ œJ œ œ œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ ™ œj œ

ú ú œ ™ œj œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œ ™ œj œ ú ú

ú ú ú ú œ œ ú Ó ú ú ú

BIANCAMARIA BRUMANA216

°

¢

°

¢

S

A

T

B

cu la- num- hu mi- li- um- Par - -

21

um- hu mi- li- um- Par -

la num- hu mi- li- - - um- Par ti- ci- pem-

num hu mi- li- um- Par ti- -

S

A

T

B

ti- ci- pem- par ti- ci- - pem- non -

26

ti- ci- pem- non sce le- - rum-

par ti- ci- - pem- non sce le- rum- non

ci- - pem- non sce le- rum-

&

&‹

&‹

?

&

&‹

&‹

?

ú ú œ œ ™ œj œ œ œ ú œ ú Œ œ œ œ ™ œ œ œ

œ œ ú Œ œ ú w w Œ ú œ

ú œ œ ú œ œ ú œ œ ú ú œ ™ œj ú

ú œ œ œ œ ™ œ œ œ ú ú w ú ú

œ œ ú Ó ú ú ú œ œ ú ú ú

œ œ ™ œJœ œ ú œ œ ú œ œ ú œ œ œ œ œ œ œ œ

ú Ó ú ú ú ™ œ ú œ œ œ œ ú

ú ú œ œ ú œ ™ œJ ú ú œ œ w

217IVO DI TOURS, « VOX CLARA ECCE INTONAT »

°

¢

°

¢

S

A

T

B

sce le- rum- Ve his-

31

non sce le- rum- Ve his- to ro- su bli- mi- um- ve-

sce le- rum- Ve his- to ro-

non sce le- rum- Ve his- to ro- su bli- mi- um-

S

A

T

B

to ro- su bli- mi- um- ve his-

37

his- to ro- su bli- mi- um- ve his- ve -

su bli- mi- um- ve his-

ve his- to ro- su bli- mi- um- ve his-

& ∑ ∑

&‹

&‹

∑

? ∑

&

&‹

&‹

? ∑

w w ú Ó ú ú

Œ ú œ ú ú Œ ú œ œ œ œ œ œ œ ú œ ú Œ œ

ú œ œ œ œ ™ œ œ œ w Ó ú ú œ œ

ú œ œ ú ú ú œ œ œ œ œ œ ú Ó

œ ú œ w œ ™ œj œ œ œ œ œ ú Œ ú œ

œ œ œ œ ú ú œ ú œ œ œ œ œ œ œ œ ú

úb œ œ œ œ ú Ó ú ú œ œ œ œ œ œ œ ú

ú ú œ ú œ œ œ ú ú ú

BIANCAMARIA BRUMANA218

°

¢

S

A

T

B

to ro- su bli- mi- um.-

42

his- to ro- su bli- mi- um.-

to ro- su bli- mi- - um.- -

to ro- su- bli- mi- um- su bli- mi- um.- -

& U

&‹

U

&‹

U

? U

ú ú ú œ ™ œj œ œ œ ™ œj œ œ œ ú œ wú ú œ ú œ ú œ œ œ ú œ œ w#

ú ú œ ™ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ w

ú œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ú œ œ w

219IVO DI TOURS, « VOX CLARA ECCE INTONAT »

°

¢

°

¢

°

¢

Soprano

Soprano

Tenore

Vox cla ra- vox cla ra- [cla ra]- - vox cla -

Vox cla ra- vox cla ra- vox cla ra- [cla ra]-

Vox cla ra- - -

S

S

T

ra- vox cla ra- [cla ra]- ec ce- in to- nat-

6

vox cla ra- ec ce- in to- nat- [in to- nat]-

[cla ra]- ec ce- in to- nat- -

S

S

T

Pe ru- si- no- rum- Pe ru- si- no- rum- Pe ru- -

11

Pe ru- si- no- rum- - - Pe -

Pe ru- si- - no- - -

C

C

C

&

Vox clara ecce intonat

Ivo di Tours

&

&‹

∑

&

&

&‹

&

&

&‹

ú œ ™ œj œ œ œ ™ œj œ ú œ œ ú ú Œ œ œ ™ œJ

Ó ú œ ™ œj œ œ œ ™ œj œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ ú

w ú ú ú ú ú ú

ú Œ œ œ ™ œJ œ œ œ ú œ œ œ ™ œj œ œ œ ú

Œ œ œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ú

ú ú ú ú ú œ ™ œJ œ œ ™ œ œ œ ú ú

Œ œ œ ™ œJ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Ó ú œ ™ œJ œ œ œ ú œ œ œ ™ œj œ ™ œ œ ú Œ œ

ú Ó w w w w

BIANCAMARIA BRUMANA220

°

¢

°

¢

°

¢

S

S

T

si- no- rum- pre su- - lis- Qui bus- os

16

ru si- no- rum- pre su- lis- Qui -

rum pre su- lis- [pre su- lis]- Qui -

S

S

T

su um- qui bus- os su - -

21

bus os su um- qui bus- os su - -

bus- os su um-

S

S

T

um- re so- nat- Ce li- - ce -

26

um- - re so- nat- Ce - -

re so- nat- - Ce -

&

&

&‹

&

&

&‹

&

&

&‹

œ œ œ œ œ œ œ œ ú œ œ ú œ ú Œ œ œ ú œ

ú ú œ œ œ œ œ œ œ œ œ ú ú Ó ú ú

w œ ™ œj œ œ œ œ ú w Ó ú

œ ™ œj œ œ œ œ œ œ ú œ ™ œj œ œ ú œ œ ™ œj œ œ

œ ú œ œ ú ú Œ œ ú œ œ ú œ œ œ œ œ œ

ú ú ú ú ú ú w w

œ œ œ ú œ ™ œj œ œ œ œ ú Œ ú œ œ œ œ œ œ œ

œ œ ú œ œ ú œ œ œ ™ œj œ œ ú œ ™ œj œ œ œ œ œ œ œ

w w ú ú ú Ó w

221IVO DI TOURS, « VOX CLARA ECCE INTONAT »

°

¢

°

¢

S

S

T

li- - pa scen- do- e pu- lis- pa scen- -

31

li- ce li- - pa scen- do- e pu- -

li pa scen- - - - -

S

S

T

do- - e pu- - - lis.-

35

lis- - pa scen- do- e pu- lis.-

do e pu- lis- e pu- lis.-

&

&

&‹

& U

& U

&‹

U

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œj œ œ ú Œœ œ ™ œj

ú œ ™ œj œ œ Œ œ œ ™ œj œ œú œ ™ œj

w w w w

œ œ ú ú œ ™ œj œ œ ú œ w

œ ú œ ú Œ œ œ œ œ œ w

w œ ™ œj œ œ œ œ œ œ œ w

761INDICE DEL VOLUME

INDICE DEL VOLUME

Tomo primo

Chiara Frugoni, « Istud signum tau cum capite »: qualche riflessione in merito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag . 5

Saggi e memorie: età medievale e moderna

Mirko Stocchi, La sottomissione di Norcia al Capitolo vaticano: tre documenti inediti (1163 e 1366) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17Alberto Luongo, I notai della curia vescovile di Gubbio nel Tre- cento. Prime considerazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37Daniele Sini, Un esempio di dominio signorile all’epoca dello Scisma: la signoria di Biordo Michelotti su Assisi (1394-1398) . . . . . . » 59Cristina Trequattrini, Una comunità ebraica nella Orvieto tre- quattrocentesca: immigrati ed emigranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 161Emanuela Cecconelli, Ottaviano di Martino ‘Nelli’, l’eremo di Sant’Ambrogio e la “Madonna della grotta” . . . . . . . . . . . . . . . » 177Biancamaria Brumana, « Vox clara ecce intonat ». Un inno per s. Erco- lano messo in musica da Ivo di Tours agli inizi del Cinquecento » 201Serena Balzani - Clara Cutini, Matteo e Marco Teyninger, figli del cardinale Matteo Lang di Wellenburg, nella Perugia del sec. xvi » 223Giuseppe Maria Nardelli (†), Cartografia e botanica in ... armadio.

La mappa di un feudo nelle pitture di una settecentesca credenza a muro nel palazzo Hondedei-Bentivogli di Gubbio . . . . . . . . . . » 285

Saggi e memorie: tra Otto e Novecento Tomo secondo

Giuseppe Di Biagio - Ezio Genovesi, Francesco Rondoni pittore, litografo, fotografo (1807-?). Le nebulose e i ritratti di Pio ix e di Ciceruacchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 319Ferdinando Treggiari, Carte che parlano. Giustizia e riforme isti- tuzionali in Umbria nei cento giorni di Pepoli . . . . . . . . . . . . » 355Francesca Giommi - Manuel Vaquero Piñeiro, Nobiltà e collezioni- smo in Umbria alla fine del xix secolo: la famiglia Cilleni Nepis di Assisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 423

INDICE DEL VOLUME762

Paolo Passaniti, « La vanità come fattore di delinquenza ». Le verità lombrosiane nell’omicidio di un principe del foro perugino in

un giorno di eclisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag . 477Chiara Curci, Il gruppo scultoreo delle Arti nel giardino del Fron-

tone a Perugia. Storie e vicende di una città in evoluzione tra xix e xx secolo: la progettazione del Parco della Vittoria . . » 489

Contributi biografici

Catiuscia Marionni, Girolamo Diruta: nuovi documenti eugubini . . » 507Rita Staccini, « ...fino che il mondo durerà... ». Un testamento disat- teso (20 giugno 1716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 543Marta Bartoli, Uno spoletino deputato dell’Assemblée Nationale: Valerio Travaglini (1767-1836) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 563Jean-Marc Ticchi, Une notice autobiographique de Serafino Siepi (Perugia, 1776-1829) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 573

Documenti e archivi

Margherita Sensi, I registri parrocchiali di interesse demografico nell’archivio capitolare di San Rufino di Assisi . . . . . . . . . . . . » 581Stefania Maroni, Un inedito documento per la storia del Collegio

dei notai di Perugia: il registro degli Acta Collegii Dominorum Notariorum ab anno 1807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 603Samuela Cupello, La serie “Carteggio” del fondo Luigi Fumi di Orvieto. Inventario analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 615

Studi sul movimento dei Disciplinati

Francesco Santucci, Il prestito ebraico e i Disciplinati di S. Stefano in Assisi nel secolo xiv (documenti in volgare) . . . . . . . . . . . . » 643

Bibliografia umbra

Recensioni e segnalazioni (a cura di Luciana Brunelli) . . . . . . . . . » 655Libri ricevuti (a cura di Anna Maria Giottoli) . . . . . . . . . . . . . . . » 699

Atti e notizie della Deputazione

Verbali delle adunanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 707Cronaca: Convegno, La storia della storia patria - Interventi . . . . » 729Necrologi: Francesco F . Mancini, Lidia Mazzerioli . . . . . . . . . . . . » 747

English Summaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 751Gli Autori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 757

763INDICE DEL VOLUME

Sono recensiti e segnalati:

F . Bettoni (a cura di), Foligno e il Risorgimento. Documenti, Memorie, Ricerche, Foligno 2012 - pp . 683-684 (Luciana Brunelli)

F . Bettoni (a cura di), Lo spettacolare “trionfo” di san Carlo Borromeo nella Foligno del 1613, Foligno 2013 - pp . 694-695 (Rita Chiacchella)

M . Benedetti, I margini dell’eresia. Indagine su un processo inquisitoriale (Oulx, 1492), Spoleto 2013 - pp . 672-673 (Giovanna Casagrande)

L . Bertoglio (a cura di), Alfonso Ceccarelli, De Clitumno flumine celeberrimo. Opusculum, Foligno 2012 - pp . 674-676 (Antonio Carlo Ponti)

C . Biscarini, Umbria: la guerra dal cielo (1941-1944), Perugia 2012 - pp . 690-692 (Luciana Brunelli)G . Casagrande (a cura di), Inventario dell’Archivio Storico del Monastero di Sant’Agnese di Perugia

(Secc. xiv-xx), Assisi 2013 - pp . 669-672 (Paola Monacchia)C . Comino e F . Iambrenghi, Seicento inedito. L’ultima età dell’oro della Città di Norcia, Firenze

2013 - pp . 679-682 (Rita Chiacchella)A . Czortek (a cura di), La nostra storia. Lezioni sulla storia di Sansepolcro, Sansepolcro 2010-2013 -

pp . 655-657 (Giovanna Casagrande)F . Frezza, Liber Lelle. Il Libro di Angela da Foligno nel testo del codice di Assisi..., Firenze 2012 -

pp . 667-669 (Dante Cesarini)A . P . Lancellotti, Fernando Creonti sindaco di Acquasparta. Fra storia e memoria, Foligno 2012 -

pp . 696-697 (Angelo Bitti)A . Maiarelli (a cura di), L’archivio storico della Custodia di Terra Santa (1230-1970), Milano 2012 -

pp . 660-663 (Giovanna Casagrande)N . Molè, Uno dei tanti. Memorie tra militanza religiosa e impegno politico, Roma 2013 - pp . 693-

694 (Carla Arconte)D . R . Nardelli, Il campo di prigionia pg n. 117. Un caso di sfruttamento del lavoro obbligatorio in

Umbria (1942-1943), Monteleone di Spoleto 2013 - pp . 695-696 (Tommaso Rossi)S . Nessi, Il tempietto del Clitunno tra paganesimo e cristianesimo, Spoleto 2012 - pp . 657-660

(Luigi Sensi)A . Novelli, In casa dell’illustrissimo Bernardino Scotti, Roma 2013 - pp . 676-679 (Giordana Benazzi)P . Pennazzi, Sambucetole. Cronache di un Castello sulla via Amerina tra Amelia e Todi, Todi 2013 -

pp . 664-666 (Gianluca Prosperi)A . Stramaccioni, Storia delle classi dirigenti in Italia. L’Umbria dal 1861 al 1992, Città di Castello

2012 - pp . 685-687 (Matteo Aiani)L . Varasano, L’Umbria in camicia nera (1922-1943), Soveria Mannelli 2011 - pp . 687-690 (Luciana

Brunelli)

![O secesiji: Odgovor gosp. I. Pilaru [About Art Nouveau: A replay to Mr. Ivo Pilar]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6318fec565e4a6af370f9a60/o-secesiji-odgovor-gosp-i-pilaru-about-art-nouveau-a-replay-to-mr-ivo-pilar.jpg)