El impacto del impuesto al valor agregado sobre el gasto en Colombia

Vida de una geisha, de Mineko Iwasaki: Autobiografía, proceso de formación como geisha y...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

3 -

download

0

Transcript of Vida de una geisha, de Mineko Iwasaki: Autobiografía, proceso de formación como geisha y...

I

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓNFACULTAD DE EDUCACIÓNPEDAGOGÍA EN ESPAÑOL

VIDA DE UNA GEISHA DE MINEKO IWASAKI:AUTOBIOGRAFÍA, PROCESO DE FORMACIÓN COMO

GEISHA Y DISTANCIAMIENTO CRÍTICO DEL MODELOIMPUESTO

SEMINARIO PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACION MENCIÓNESPAÑOL

Prof. Guía: Dra. María Teresa Aedo Fuentes

Seminaristas: Patricia Campos MuñozNicole Montero Barrientos

Concepción, 2015

II

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer en primer lugar a Mineko Iwasaki, de quien admiramos su temple

tanto para hacer frente a los mitos y estereotipos mundiales sobre su profesión como para escribir

su autobiografía, la cual nos convoca y de la que aprendimos muchísimas más cosas de las que

pudimos abarcar en esta investigación.

A nuestras familias por el apoyo incondicional que nos han brindado durante este largo

pero interesantísimo proceso.

A nuestras parejas por el apoyo igualmente incondicional y por las ideas y preguntas que

en más de alguna ocasión nos plantearon, las cuales ayudaron en la maduración de varias de las

ideas plasmadas en esta tesis.

Y finalmente, aunque no menos importante, a nuestra profesora guía María Teresa Aedo,

por confiar en nosotras y en nuestra propuesta, por sus vitales aportes y correcciones sin las

cuales probablemente no habríamos conseguido terminar esta investigación. Siempre

recordaremos la paciencia y el cariño con que nos ha guiado, con la esperanza de poder volver a

compartir con ella en el futuro otros momentos igualmente provechosos.

III

RESUMEN

El objetivo de la presente tesis es analizar el proceso de identificación y desidentificación

de la protagonista, Mineko Iwasaki, respecto del proceso de formación de una geisha, a lo largo

del cual va desarrollando una percepción crítica y formulando una identidad y discurso propio.

Para el análisis de Vida de una geisha fueron consideradas investigaciones sociales y culturales

en torno a Oriente y Japón para profundizar en qué consiste realmente "el ser geisha" y los

equívocos que existen en torno a dicha profesión; la autobiografía como género literario; el relato

de formación de protagonista femenina y estudios de género.

Palabras claves: maiko, geiko, geisha, karyukai, Mineko Iwasaki, identidad,

autobiografía, relato de formación de protagonista femenina, bildungsroman.

IV

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS _______________________________________________________ IIRESUMEN_________________________________________________________________ IIIINTRODUCCIÓN ___________________________________________________________ 1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA _________________________________________ 4MARCO TEÓRICO __________________________________________________________ 5CAPÍTULO 1. Orígenes y contexto sociocultural del Mundo de la Flor y el Sauce. _____ 19CAPÍTULO 2. Infancia: hacia el proceso de acercamiento y formación de geisha.______ 26CAPÍTULO 3. Adolescencia: el arduo camino de una maiko. _______________________ 42CAPÍTULO 4. Adultez: la ejecución perfecta del ser geiko._________________________ 64CAPÍTULO 5. Ruptura del pacto de silencio: autodesignación y asentamiento de undiscurso propio _____________________________________________________________ 81CONCLUSIÓN _____________________________________________________________ 87BIBLIOGRAFÍA____________________________________________________________ 91

1

INTRODUCCIÓN

La presente tesis aborda el libro Vida de una geisha escrito por Mineko Iwasaki, quien

fue una popular geisha durante las décadas del 60 y 70 del siglo pasado. Su autobiografía fue

lanzada en el año 2004 siendo traducida a múltiples idiomas dada la relevancia que tuvo Mineko

en su época y la preponderancia que aún posee dicha geisha dentro de Japón.

La motivación para trabajar en esta autobiografía nace a partir de nuestro interés acerca

del país nipón, el cual posee una gran aceptación en la cultura pop, ya sea por la animación,

videojuegos o comidas tales como el sushi. Sin embargo, nuestra idea es ir más allá de este punto

y ahondar en asuntos culturales y sociales a través de una autobiografía que es redactada por una

autora japonesa y que al mismo tiempo se nos presenta como una figura reconocible y auténtica

de Japón, lo que ofrece una perspectiva confiable y única. La mismísima Mineko Iwasaki es

quien nos señala en la introducción de su autobiografía que ninguna mujer se ha atrevido a

revelar los secretos de su oficio, lo que hace aún más atractivo seguir con la lectura de Vida de

una geisha e investigar más en profundidad aspectos culturales de la sociedad japonesa y que a

veces resultan malentendidos a través de nuestros ojos occidentales.

El oficio de “geisha” es percibido frecuentemente de un modo superficial o errado,

pensando a estas mujeres como sirvientas, cortesanas o prostitutas exóticas de Oriente y que solo

han sido observadas en fotografías o en el séptimo arte. Este estereotipo es derribado en la

autobiografía de Mineko, la cual muestra que la formación de una geisha es el resultado de

arduos años de estudio y trabajo, abarcando diversas disciplinas, especialmente de índole

artística, convirtiendo a las geishas en portadoras y guardianas de una larga tradición en una

sociedad japonesa actualmente muy moderna.

2

Estas mujeres niponas deben superar diversas etapas en su formación para consolidarse,

lo que las hace equiparables a las heroínas de novelas femeninas. Es por ello que, para analizar

esta autobiografía, tomamos elementos de los relatos de formación de protagonista femenina y

también de la autobiografía como género literario.

Mineko Iwasaki cuenta que estas mujeres japonesas estaban inmersas desde muy

pequeñas en esta profesión, sin embargo, en los tiempos actuales las niñas se inician en torno a

los 15 años y culminan su educación a los 20 años de edad. Mineko siguió estos parámetros

oficiales, aunque su vida dentro de este exclusivo mundo comenzó oficialmente a los 6 años,

acercándose al antiguo estilo impuesto para las aprendices de geishas. Nuestra geisha en cuestión

se propuso a sí misma ser la número uno en su tiempo y lo consiguió: según algunos medios de

comunicación y para los entendidos en la materia, Iwasaki fue la mejor geisha de su época e

incluso sugirieron que fue la mejor del siglo anterior. El éxito estuvo asegurado durante dos

décadas pero al mismo tiempo devino en una vida agotadora y de autosacrificio que obligó a

Mineko Iwasaki a tomar drásticas decisiones para su futuro.

Es por ello que, siguiendo el ritmo del relato, el desarrollo de nuestra tesis está dividido

en 5 capítulos que avanzan al mismo ritmo de la autobiografía: el inicio abarca la infancia, da

paso a su juventud y que culmina con la madurez de una artista que está en su mayor apogeo,

bordeando los 30 años. Las reflexiones de la autora de Vida de una geisha se hacen cada vez más

patentes a medida que el texto encuentra su final, lo que abarca nuestro quinto y último capítulo

de tesis.

Es importante mencionar que nuestra investigación no ofrece discusión bibliográfica

puesto que, durante el proceso investigativo, no encontramos trabajos académicos ni textos de

similar índole que analizaran la autobiografía de Iwasaki o se acercaran a nuestra hipótesis. Esto

3

lo atribuimos al desconocimiento que existe de Vida de una geisha en esta región del mundo y lo

opacada que ha sido por el best seller Memorias de una geisha, del cual sí encontramos material

(y descartamos) durante el proceso de investigación. A lo anterior podemos agregar que esta

autobiografía ni siquiera está disponible en librerías de nuestro país, de hecho el texto físico con

el que trabajamos fue importado desde Uruguay. El material más recurrente en torno a Mineko

Iwasaki y su texto fue encontrado en periódicos en la web y blogs, sin embargo, solo

consideramos a los primeros para obtener más detalles sobre su vida y obra, mientras que los

segundos no fueron considerados debido a su informalidad como fuente de investigación.

Por último, pedimos las disculpas pertinentes por realizar este estudio en torno a temas

orientales, ya que podría caer en generalizaciones, reduccionismos culturales o contradicciones

que pudiesen ofender a Mineko Iwasaki o cualquier otra mujer de Japón o el mundo. Es

necesario que se comprenda que, en caso de haber incurrido en una generalización,

reduccionismo o contradicción, no lo hicimos adrede sino que ha sido un error propio de

investigadoras noveles. Tratamos que no ocurriese y sabemos que no todas las mujeres son

iguales y que por lo tanto, la realidad de la geisha difiere de la de una ama de casa, de una mujer

trabajadora o profesional de Tokio o que incluso esta sea diferente de la que vive en Osaka.

4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hipótesis

Vida de una geisha de Mineko Iwasaki es un texto autobiográfico que muestra el

itinerario de formación de la protagonista como geisha y su gradual distanciamiento crítico del

modelo impuesto hasta acceder a su configuración como sujeto autónomo y autodefinido, con

una voz y discurso propio.

Objetivo General

Analizar el proceso de identificación y desidentificación de la protagonista, Mineko

Iwasaki, respecto del proceso de formación de una geisha, a lo largo del cual va desarrollando

una percepción crítica y formulando una identidad y discurso propio.

Objetivos Específicos

1. Explicar el significado del ser geisha en la cultura japonesa tradicional y cómo se

percibe su imagen desde la mirada occidental.

2. Reconocer en el relato de Iwasaki los rasgos textuales que hacen posible caracterizarlo

como autobiografía y relato de formación de protagonista femenina.

3. Analizar en el relato de Mineko Iwasaki las etapas del proceso de formación como

geisha y el proceso de identificación y gradual desidentificación con el modelo, mediante la

transgresión de las normas que regulan su construcción.

4. Analizar el sentido que adquiere la ruptura del pacto de silencio como conquista de un

discurso propio y testimonio crítico de la profesión de geisha actual.

5

MARCO TEÓRICO

La autobiografía es un texto escrito en primera persona, en donde el sujeto narra el relato

de su vida según los aspectos que el propio autor o autora considera más relevantes para la

construcción de su identidad. Lejeune (citado por Araújo, 1997) dice que llamamos autobiografía

a la narración retrospectiva en prosa que alguien hace de su propia existencia cuando pone el

acento principal en su vida especialmente en la historia de su personalidad. Aunque esta

narración retrospectiva no es necesariamente fiel a los hechos vividos por el yo narrador, en sus

orígenes, vinculados al surgimiento de la Revolución Industrial, la coincidencia entre el autor y

el yo-narrador era una forma de otorgarle validez de la razón y como una forma de afianzamiento

del individualismo occidental; por otra parte, a través de la intromisión de lo privado en lo

público, el relato autobiográfico rompe el esquema binario establecido en la sociedad burguesa

occidental. En la actualidad, la coincidencia autor/yo-narrador se ha ido disociando, en la medida

que se considera que el relato de las vivencias no sólo es una expresión de lo almacenado en la

memoria, sino también una mediación narrativa en la que se expresan influencias culturales e

intertextuales a las cuales pudo haber recurrido para darle forma a su texto. Araújo explica que

los textos autobiográficos, en sus orígenes, se consideraban extraliterarios por su carácter

problemático debido a los límites ambiguos y flexibles en los que se mueven estos relatos, lo que

impide a las instituciones y crítica literaria definir a qué género pertenecen.

Debido a la flexibilidad del relato autobiográfico, los límites entre el autor y el yo-

narrador se vuelven difusos, pues la estructuración del relato sigue una lógica narrativa en la que

el tiempo del relato sigue la linealidad de la vida1. Arfuch (2010) propone que la temporalidad es

1 El cronotopo es un concepto creado por Mijaíl Bajtín, quien extrapola este término a partir de la teoría de la

6

una clase estructural de relato, en donde la experiencia y las vivencias adquieren un carácter

narrativo, “no habrá así como una “una vida” (...) que preexista al trabajo de la narración, sino

que esta, como forma del relato, y por ende, como puesta en sentido, será un resultado,

podríamos aventurar, contingente” (p. 65). El relato autobiográfico, entonces, podrá escaparse de

la realidad hacia la ficción, en donde el lector queda atrapado en una historia rememorativa en la

que el enunciador se reconstruye a sí mismo como otro a través de la narración de lo que era y de

lo que ha llegado a ser; en donde autor y narrador no son coincidentes a pesar del efecto de

mismidad que puede producir el hecho que lleven el mismo nombre. Es un efecto de

extrañamiento producido por la no coincidencia entre la experiencia vivencial y la obra, en

palabras de Bajtín (citado por Arfuch, 2010): “(…) en primer lugar, el extrañamiento del

enunciador respecto de su “propia” historia; en segundo lugar, coloca el problema de la

temporalidad como un diferendo entre enunciación e historia, que trabaja inclusive en los

procedimientos de autorrepresentación” a través de los diversos procedimientos retóricos y

dialógicos en los que el sujeto se “crea”. La misma idea de que el discurso pretenda ser fiel a la

vida en la que se inspira, según Barthes (citado por Arfuch, 2010):

(…) responde, según Barthes, a una “ilusión referencial”, que no es otra cosa que el uso de ciertosprocedimientos de escritura. Uno de esos procedimientos es el “efecto de realidad”, que consistejustamente en la introducción de detalles no relevantes para la trama ni significantes en sí mismo,pero que operan suplementariamente como marcadores de “realidad”.

La reconstrucción que el yo-narrador hace de sí mismo coincide con la construcción de

una autoimagen, en donde el único testimonio sobre el individuo que puede considerarse objetivo

es el que él mismo puede dar. Benveniste (citado por Arfuch, 2010) señala que:

relatividad de Albert Einstein. Un cronotopo, en palabras simples, es la organización del espacio y del tiempo encada género literario, es decir, es la configuración espacio-temporal de una obra determinada. Bajtín señala queexisten cronotopos estables, que se repiten desde el punto de vista tipológico. Por ejemplo, “la ciudad de provincia”es un cronotopo recurrente que aparece en novelas como Madame Bovary o La Regenta, que nace a mediados delsiglo XIX, presentando ciudades burguesas con un paisaje lleno de casas, tiendas y calles, en donde la vida se tornarutinaria y, por lo tanto, se vive dentro de un tiempo cíclico. A partir de este pequeño ejemplo se puede afirmar queel cronotopo tipifica a que género pertenece una obra.

7

Es ‘Ego’ quien dice ‘ego’ (…) Es en y por el lenguaje como el hombre se constituye como sujeto,porque solo el lenguaje funda en realidad, en su realidad que es la del ser, el concepto de ‘ego’.Tal posición no se define por el sentimiento de alguien de ser “él mismo”, sino por una “unidadpsíquica que trasciende la totalidad de las experiencias vividas que reúne y que asegura lapermanencia de la conciencia.

No obstante, ya que la autobiografía solo presenta algunas vivencias que el mismo

individuo considera trascendentales para la construcción de su identidad, es necesario entender

que el sujeto autobiográfico se encuentra incompleto y, por ende, susceptible a la autocreación y

autorreconocimiento; se desliza como un Otro cuyo retrato se encuentra en una posición

enunciativa dialógica respecto al lector, y también respecto a “otros yo” de otras épocas.

Por otra parte, la inclusión de textos autobiográficos femeninos intensifica el carácter

problemático de la autobiografía, debido a que los modelos canónicos de este género se basan

intrínsicamente en patrones de vida androcéntricos, los cuales son lineales y enfocados a un

propósito final de vida y se dejan de lado perspectivas marginales como la femenina. Por su

parte, los patrones de vida femeninos suelen ser circulares y fragmentarios debido a que las

mujeres son heterodesignadas a través de sus relaciones interpersonales, son destinadas a vivir

por y para otros, y en consecuencia, las condicionan a autodefinirse por medio de sus relaciones

interpersonales, en donde la búsqueda de un objetivo final de vida y/o autodefinición no es lo

central del relato. Los impedimentos del modelo femenino impuesto por el sistema sociocultural

e histórico en donde esté inserta la yo-narradora le dificulta moldear sus propias experiencias de

la misma forma que los varones.

Esta misma experiencia diferenciada de las mujeres se refleja en otros tipos de textos de

ficción centrados en la historia personal de un personaje, como los relatos de formación de

protagonista femenina. Son textos de ficción que narran el proceso de aprendizaje y crecimiento

de su personaje principal femenino y que surge a partir de la necesidad de diferenciarlo de la

novela de formación (Bildungsroman) que se enfoca en los personajes masculinos, los cuales no

8

pueden ser catalogados como las primeras a menos que se hagan las concesiones para las

diferencias genéricas correspondientes. De acuerdo con María Inés Lagos (1996), “el énfasis de

las diferencias muestra que no hay un desarrollo paralelo en los dos sexos, por lo que no debe

sorprender que los textos que articulan estas experiencias sean también diferentes” (p. 36). Los

valores que son deseables en el héroe, como una vida independiente, están ligados al espacio

público y a los roles productivos; en la heroína son subvertidos, pues lo que se espera de ella es

que aprenda a ser sumisa, a depender de otros para su protección y a llevar una vida ligada al

espacio privado y a los roles reproductivos.

A pesar de los contrastes entre el bildungsroman y el relato de formación de protagonista

femenina, este último no es un opuesto o una versión negativa del primero, sino que debe

considerarse un subgénero paralelo y original, en donde se reflejan las diferencias en el

desarrollo de los dos sexos. Mientras que la educación masculina se enfoca en sentido de

autonomía e independencia, el de las féminas carece de la libertad de elegir ni de tomar

decisiones sobre su vida, es decir, deben ser dependientes y serviles. En vista que las

posibilidades de desarrollo de las mujeres son más limitadas que las de los varones, se produce

un conflicto en la protagonista, quien busca satisfacer sus deseos de desarrollo libre pero se ve

reprimida por el modelo que le impone la sociedad, razón por la que está destinada a la

desilusión. Para resolver este conflicto, la protagonista puede optar por rebelarse contra el

modelo o aceptarlo y resignarse a vivir dentro de él.

Estos relatos ofrecen una doble lectura, similar a un palimpsesto2, en donde se presentan

dos historias o, en este caso, dos voces, en donde una representa la historia convencional y/o la

voz dominante que cuenta lo que está permitido; en tanto la otra historia y/o voz la subvierte,

2 Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. Real AcademiaEspañola. (2012). Palimpsesto. En Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Recuperado dehttp://lema.rae.es/drae/?val=palimpsesto

9

representa lo que se reprime o no debe ser contado. En el caso del relato de formación de

protagonista femenina, esta voz habla de la condición disminuida y falta de poder que poseen las

mujeres dentro del orden social, que se evidencia a través del lenguaje utilizado en el discurso.

Según la perspectiva teórica de Judith Butler (1990), la identidad construida se constituye

por la actuación reiterada de una serie de actos cuyos significados sociales preestablecidos son

legitimados por la repetición de estos, lo cual provoca la ilusión de que los significados

asignados a los comportamientos de un tipo de género están esencialmente ligados a la identidad

biológica del individuo. No obstante, el género, como identidad, no está inscrito en el yo de la

persona ni en su sexo biológico, es una ficción social hecha para cumplir un modelo de verdad y

de falsedad relacionado con el binarismo feminidad/masculinidad, por lo que quienes no

cumplan ni (re)interpreten correctamente estos modelos serán sancionados, en tanto que quienes

sí lo hagan serán aceptados al cumplir con las expectativas implícitas en las normas sociales

regulatorias del género. A razón de esto, el género se considera un acto performativo3 porque se

debe comprender que el cuerpo carece de significado, por lo que el género se inscribe en él y le

otorga una expresión concreta, cultural e histórica a través de un rol que se corresponda en el

esquema binario con una de las dos alternativas genéricas aceptadas socialmente.

De Lauretis (1989), al igual que Butler, señala que el género esta inscrito en los cuerpos

de los individuos y que por lo tanto es una “(…) representación o auto-representación, es el

producto de variadas tecnologías sociales -como el cine- y de discursos institucionalizados, de

epistemologías y de prácticas críticas, tanto como de la vida cotidiana” (p. 8). Estas tecnologías

sociales que De Lauretis llama “tecnologías del género” son, por lo tanto, aparatos tecno-sociales

3 Un acto performativo o realizativo es, según J. L. Austin, un enunciado en donde el hecho expresado se realiza porsi mismo, es decir, no solamente describe aquel acto sino que al momento de emitirlo provoca un cambio, creando loque se describe. Estos hechos se dan con determinados verbos, tales como “declarar”, “bautizar”, “condenar”,“prometer”, “jurar”, “expropiar”, etc.

10

o bio-médicos4, tales como herramientas, técnicas, estrategias, instituciones y discursos, que

reproducen los comportamientos, las relaciones sociales y de los cuerpos con un determinado

género.

Las concepciones culturales de lo masculino y lo femenino como dos categorías complementariasaunque mutuamente excluyentes en las que los seres humanos están ubicados, constituye en cadacultura un sistema de género, un sistema simbólico o sistema de significados que correlacionansexo con contenidos culturales de acuerdo con valores sociales y jerarquías. (p. 11)

Esta oposición sexual universal, además de reglamentar estas categorías, compara a la

mujer respecto del varón, es decir, la mujer como diferencia a partir de este.

La mujer respecto al varón, como ya hemos dicho, se construye como diferencia a partir

del varón; lo cual implica que la representación de las mujeres sea homogénea y rígida, pues en

general son enmarcadas dentro de la figura arquetípica de la “Mujer”, omitiendo las diferencias

que existen entre las mujeres. La “Mujer” y su representación posee una esencia que es inherente

a todos las féminas y que también es llamada como la Naturaleza, la Madre, la Feminidad, etc.

Estos conceptos son producto de las tecnologías del género y los roles sociales que se le ha

asignado a las mujeres y deja de lado la multiplicidad de estas, ni toma en cuenta que son sujetos

reales e históricos y que tienen diferencias entre sí, ya sea por etnia, religión, política, raza, etc.

Esta homogeneidad se debe a asuntos sociológicos, antropológicos y universales, y no sólo por

razones biológicas.

Para afirmar lo anterior, citaremos a Chandra Talpade Mohanty (2008) quien dice lo

siguiente:

La relación entre “Mujer”, un compuesto cultural ideológico del Otro construido a travésde diversos discursos de representación (científicos, literarios, jurídicos, lingüísticos,cinemáticos, etc.) y “mujeres”, sujetos reales, materiales, de sus propias historiascolectivas, es una de las cuestiones centrales que la práctica de la academia feminista busca

4 Se pueden considerar aparatos tecno-sociales a la publicidad, el cine, la literatura, la teoría, la televisión, lascostumbres y otros medios a través de los cuales se perpetúa la (las) diferencia(s) sexual(es). En tanto, se puedeconsiderar aparatos bio-médicos a las mutilaciones genitales, cirugías estéticas y otras modificaciones que se lerealice al cuerpo biológico del individuo con tal que lo acerque a la norma.

11

abordar. (p. 2)

Sin embargo, existe cierta tendencia a caer en un reduccionismo cultural y

generalizaciones metodológicas, en donde las diversas identidades de las féminas se engloban en

una sola idea monolítica del status de las mujeres que, finalmente, no hace más que reafirmar

binarismos como Mujer/Varón, Naturaleza/Cultura, Oriente/Occidente, Centro/Periferia,

Bien/Mal, etc. Se observa que las académicas occidentales se auto-representan como modernas,

educadas, poseedoras del control de su cuerpo y de su sexualidad, a diferencia de lo que asumen

que ocurre con las mujeres del tercer mundo, ya sea orientales, africanas, árabes, etc. Esta auto-

representación, si se analiza, se desmantela en una realidad imaginada que no coincide con la

realidad material:

Si esto fuera una realidad, no habría necesidad de movimientos políticos en Occidente. Deforma similar, sólo es posible definir al “tercer mundo” como subdesarrollado yeconómicamente dependiente desde el punto de vista privilegiado de Occidente. Sin eldiscurso sobre-determinado que crea al tercer mundo, no habría un (singular yprivilegiado) primer mundo. Sin la “mujer del tercer mundo”, la auto-presentación de lamujer occidental antes descrita sería problemática. Estoy sugiriendo, entonces que la unahabilita y sostiene a la otra. (p. 20)

Esta auto-referencia es una construcción de las propias mujeres de primer mundo en la

que ellas se sitúan como el estándar primario a seguir por las demás mujeres. Esta norma es

paradójica en cuanto reafirma los binarismos ya mencionados, e implícitamente normaliza los

parámetros en los que una cultura y sus habitantes (en este caso, las mujeres) deberían amoldarse

para ser consideradas “desarrolladas”, al igual como ocurre con las normas regulatorias de

género.

De acuerdo con Butler (2004), las normas regulatorias son los procesos disciplinarios

implícitos que determinan ciertas conductas y asignan ciertos espacios a las personas.

Una norma no es lo mismo que una regla, y tampoco es lo mismo que una ley. Una normaopera dentro de las prácticas sociales como el estándar implícito de normalización. Aunqueuna norma pueda ser separable analíticamente de las prácticas en las que está incrustada,

12

puede también resultar resistente a cualquier esfuerzo por descontextualizar su operación.Las normas pueden o no ser explícitas, y cuando operan como el principio normalizador enla práctica social es común que permanezcan implícitas, difíciles de leer y discernibles deuna manera más clara y dramática en los efecto que producen. (p. 10)

A raíz de esto, se puede afirmar que el género es un tipo de norma regulatoria, que

determina qué es y no es femenino o masculino en los cuerpos de los individuos y, en

consecuencia, esta norma también afecta el funcionamiento de la sociedad en la que se insertan

para regular y controlar el cumplimiento del modelo establecido.

Además de este conocimiento académico, para nuestra investigación es necesario conocer

ciertos vocablos básicos y distinciones que son propias de la cultura japonesa y del mundo de las

geishas, las cuales detallaremos a continuación.

El vocablo japonés Geisha significa literalmente “artista”, pues las geishas son mujeres

instruidas en varias disciplinas artísticas y protocolos propios de la cultura japonesa. Ellas son

extremadamente cultas y disciplinadas, cuya formación incluye protocolo, etiqueta, ceremonia

del té, cultura general, literatura, historia, poesía, caligrafía, canto, música e interpretación

musical de instrumentos tradicionales y danza tradicional. Actualmente, las geishas contienen y

velan las tradiciones centenarias de un Japón que se ha modernizado vertiginosamente en el

último siglo. Ser geisha es encarnar un ícono de la cultura y de la belleza tradicional japonesa,

cuya misión es complacer a sus clientes, es decir, servirles. No obstante, esto último se tergiversa

en la visión occidental a través de la ficción y otros medios más académicos, confundiéndose la

cortesía propia de su formación con interés sexual, lo cual se acentúa al suponer que su clientela

se compone de hombres que pagan por sus “servicios”.

(…) Algunas obras de ficción han propagado la falsa idea de que las cortesanas ejercen su oficioen el barrio y de que las geiko pasan la noche con sus clientes. Por desgracia, cuando una ideasemejante arraiga en la cultura, adquiere vida propia, de modo que, según tengo entendido, estacreencia, aunque errónea, está muy extendida en el extranjero, incluso entre los estudiosos de lacivilización japonesa. (Iwasaki, 2004, p.201)

13

Esta idea, como revisaremos más adelante a través de los distintos conceptos de la

cultura japonesa que expondremos, dista mucho de lo que es en esencia la profesión de las

geishas en la realidad.

Aunque en la cultura occidental el concepto de geisha abarca a la totalidad de la

profesión, dentro de la cultura japonesa existen distinciones específicas según la etapa en la que

se encuentran de su formación. La diferencia más importante es la de Maiko y Geiko, en donde la

primera se traduce literalmente como “mujer de la danza”, cuyo aspecto es lo que mundialmente

los no-japoneses conocen como “geisha”, con una ornamentación que representa el ideal japonés

de belleza: cual retrato de una princesa del periodo Heian, en el siglo XI. Por su parte, geiko

significa literalmente “mujer del arte”, posee un aspecto en general más sencillo, usa colores más

suaves, sus adornos son menos recargados y su peinado es más simple, a fin de evocar un aspecto

más maduro.

El quimono es de suma importancia para la identidad de las geishas, ellas participan

activamente en el diseño de sus quimonos, por lo que son personales, únicos e intransferibles.

Estos reflejan los ideales estéticos de la geisha que los usa y los ideales de belleza de Japón al

punto de ser considerados sagrados dentro del mundo de las geishas. Los quimonos realzan el

valor artístico de la geisha que lo usa, pues estos trajes son considerados verdaderas obras de

arte, y que además reflejan la etapa de crecimiento de la persona que los viste.

La etapa de maiko es equiparable a lo que en Occidente conocemos como práctica

profesional: en esta etapa las jóvenes deben aprender principalmente de la observación y aplicar

algunos de los conceptos protocolares aprendidos, además deben estar en los banquetes siempre

en compañía de una onesan o hermana mayor, que equivaldría a una madrina o mentora en

Occidente, quien la supervisa, aconseja y le presenta clientes y contactos útiles para su futuro

14

profesional. La onesan inspecciona sus avances artísticos, la instruye en los protocolos complejos

de los banquetes y ejerce como mediadora en los posibles conflictos que la joven maiko tenga

con otras personas.

El paso a la etapa de geiko se simboliza con el Erikae, que significa literalmente “cambio

de cuello”, dado que deja de usar un cuello rojo en el quimono para usar un cuello blanco. Este

ritual se puede equiparar en Occidente a una titulación, pues a partir de ese momento esta

avalada para ejercer su profesión y no necesita ser supervisada por su onesan.

La Okiya es el nombre que recibe la residencia donde viven las geishas. Aunque

normalmente se traduce a otros idiomas como “casa de geishas”, su traducción literal es

“posada”. Este lugar es un espacio netamente femenino, en él habitan única y exclusivamente

mujeres y la entrada de los varones está restringida. Acreedores, proveedores, vendedores y

cualquier hombre que no tenga mayor vínculo con las geishas, es recibido sólo en el genkan o

vestíbulo. En palabras de Mineko, “los parientes varones, como mi padre, tenían permiso para

entrar en el comedor y sólo los sacerdotes y los niños podían ir más allá” (p. 100). La única

excepción a la norma son los otokoshi o vestidores, hombres encargados del vestuario de la

geisha y que además diseñan los quimonos que ellas usarán. Ellos pueden entrar hasta el cuarto

de la geisha, para ayudarla a ponerse el quimono y el obi (fajín). Si la ocasión lo amerita,

también actúan de escolta para las geishas, pues existe un fuerte lazo de confianza entre ellas y

sus otokoshi.

15

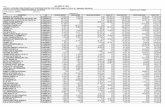

Figura 2: Detalle de diferencia de cuello, maquillaje y adornos entre maiko y geiko.

Kate T. Williamson. Sin título. 2005. Reino Unido. Imagen tomada del sitio: http://katewilliamson.co.uk/

Figura 1: Diferencias generales entre maiko y geiko.

Anónimo. Sin título. Ca. Japón. Imagen tomada del sitio:http://site.douban.com/127572/widget/notes/5124623/note/244747839/

16

La dueña de la okiya se llama Okasan, literalmente “madre”. Como dueña de la okiya,

ella tiene el máximo poder, toma decisiones importantes, concerta citas, administra los dineros y

bienes de la okiya y de las geikos. La okasan apoya incondicionalmente a sus geikos para que se

conviertan en profesionales, financia sus gastos y estudios necesarios para ello. Este dinero le es

devuelto cuando la geiko debuta como tal y comienza a ganar sus propios ingresos.

Jerárquicamente, dentro de la okiya, la okasan es quien tiene el rango más alto, como explica

Mineko, equivalente en su rol a una reina, pues los demás miembros y habitantes deben

obedecerle sin cuestionarla.

La siguiente persona que le sigue en jerarquía es la Atotori o heredera, quien, siguiendo la

explicación de Mineko, equivaldría a una princesa. La atotori no está obligada a devolver el

dinero invertido en ella, pues será la futura dueña de okiya, es decir, “heredera de la casa y

sucesora, que lleva el apellido de la okiya, ya sea por nacimiento o por adopción, y vive en ella

durante toda su carrera profesional” (p. 10).

El Ochaya, literalmente “salón de té”, es el principal ambiente físico donde se

desenvuelven las geishas. En estos lugares se realizan fiestas privadas con exclusivos invitados,

“a los ochaya no se va solo a pasar un rato ameno, pues, con frecuencia, también son el escenario

de tratos comerciales y discusiones políticas” (p. 248). Además del carácter ejecutivo de las

reuniones, pueden ser simplemente veladas de esparcimiento o festejos familiares. Siendo el

ochaya el espacio físico para la reunión, las maikos y geikos son las animadoras de dicho

espacio, no obstante, la tónica de la velada es determinada por las características de los invitados.

Debido a que sólo se puede ser cliente de un ochaya a través de la recomendación de otros de

cierto prestigio, se produce un proceso de selección que asegura que los clientes del ochaya sean

17

personas de confianza, refinadas y cultas.

El Ozashiki, traducido literalmente como “banquete” o “cena”, es el nombre que recibe

también el salón privado donde se realiza el cóctel. Los clientes se saben protegidos por el

entorno del ozashiki, en donde los invitados pueden distraerse de sus problemas cotidianos a

través de los espectáculos y conversaciones ofrecidas por las geishas, o entablar reuniones

ejecutivas en donde la geisha cooperará en mantener un ambiente profesional y evitar

interrupciones si es necesario, pues su deber es entretener y complacer al anfitrión y a sus

invitados5. Es esta instancia en donde las geishas y sus clientes forjan amistades duraderas,

llegando a establecer relaciones sólidas con las familias de ellos e incluso proporcionar regalos

de aprecio. Por esta razón, los anfitriones de un ozashiki no son solamente hombres, también son

mujeres quienes convocan y/o asisten a ellos, aunque en menor cantidad. “La cultura del

karyukai fomenta las relaciones duraderas, basadas en la confianza y la lealtad. Con el tiempo

suelen establecerse vínculos muy estrechos entre el ochaya, un cliente habitual -hombre o mujer-

y sus geikos favoritas” (p. 218).

Karyukai es el nombre que reciben los distritos dedicados a las artes y significa “el

mundo de la flor y el sauce”. Esta metáfora hace referencia a las cualidades que se consideran

propias de una geisha: poseer la belleza de una flor y la elegancia, fuerza y flexibilidad de un

sauce. En estos barrios se encuentran ubicadas las okiyas, los ochaya, la escuela Inoue6, la

5 En palabras de Mineko Iwasaki:En ocasiones, el servicio más valioso que puede prestar una geiko es confundirse con la pared o, mejor aún, volverseinvisible. Si es necesario, se situará cerca de la puerta e indicará al anfitrión que se aproxima alguien con unpequeño movimiento de la mano. O, cuando se lo piden, informará a cualquiera que se acerque que los invitados nodesean que se les moleste. (p.249)6 La escuela Inoue es la institución más importante de Gion Kobu. Es una de las escuelas de danza tradicional parageishas más prestigiosas de Japón. La Escuela de Danza Inoue la fundó una mujer llamada Sato Inoue hacia el año1800. Sato era preceptora de la noble casa de Konoe y vivía en el palacio imperial, donde enseñaba las diversasdanzas que se practicaban en el ritual cortesano. (Iwasaki, p.112)

18

escuela Nyokoba7 y el teatro Kaburenjo, entre otros, en donde se realizan las presentaciones de

Miyako Odori8 y otros festivales. En la actualidad existen 5 distritos activos en Kioto, ciudad en

donde nacieron hace aproximadamente 300 años.

7 La escuela Nyokoba se fundó como una escuela vocacional para educar a las geiko por el consorcio de 3instituciones: la Kabukai (asociación de artistas), la asociación de ochaya y la asociación de geiko. En el año 1952,luego de las reformas educativas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser la Academia Yasaka Nyokobay se le exigió a las aspirantes a geisha tener completo el primer ciclo de la enseñanza secundaria. Actualmente estáreconocida por el Ministerio de Educación japonés como una escuela especializada.8 Los Miyako Odori o “Bailes de los Cerezos” (su traducción literal es “Bailes de la Capital”) son festivales anualesque se celebran por el florecimiento de los árboles de cerezo. En estos festivales se presentan vistosos espectáculos,y entre ellos, las geishas presentan exhibiciones de danza y de ceremonia del té. Este festival se presenta en el teatroprincipal de Gion Kobu llamado Kaburenjo.

19

CAPÍTULO 1. Orígenes y contexto sociocultural del Mundo de laFlor y el Sauce.

Karyukai o “El mundo la flor y el sauce” es el nombre con el que se conoce en Japón al

universo que rodea a las geishas. Estas mujeres son, tanto para japoneses como para el resto del

mundo, un verdadero misterio y su trabajo es muchas veces (mal) asociado a la prostitución tanto

por extranjeros como por los propios nipones; debido, en gran medida, al mutismo impuesto por

la tradición de los mismos participantes de este ámbito.

A raíz del ya mencionado silencio, con la apertura de Japón al mundo a partir de la era

Meiji (1868-1912), y luego, con la ocupación norteamericana post-segunda guerra mundial, la

imagen de las geishas se vio distorsionada y asociada a la prostitución. Nada más lejos de la

realidad. A través de la autobiografía de Mineko Iwasaki, el libro que nos convoca, se nos

explica como estas misteriosas mujeres son, en realidad, artistas y conservadoras de las

tradiciones niponas. Existe una atribución errada de ciertas características que no corresponden a

su verdadera condición, como el confundirlas con esclavas o con prostitutas de lujo. El

estereotipo existente de la geisha como cortesana, en Japón, se forma al confundir las

actividades, aspecto y los ritos de la oiran (prostitutas) con las de las geishas, los cuales son

mantenidos en estricto secreto; actitud que no permite la desmitificación. En el resto del mundo

sucede algo parecido, en donde, además de estos factores ya mencionados, hay que indicar la

intervención de la publicidad (a veces negativa) de ciertos medios de comunicación

principalmente occidentales, así como la deformación del discurso oral transmitido por aquellos

occidentales poco letrados que tuvieron la oportunidad de compartir con geishas y/u oiran sin

distinguirlas del todo bien; como es el caso de los soldados aliados (principalmente

norteamericanos) que ocuparon Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

20

Los orígenes de las geishas pueden rastrearse en los barrios de placer del período Edo

(1603-1868), pero sus labores nunca estuvieron estrictamente ligadas a los placeres sexuales,

sino más bien a la entretención de los clientes de las cortesanas y animación de las fiestas. En un

principio, este trabajo era ejercido por hombres, denominados taiko-mochi, sin embargo, en 1751

se incorporó la primera mujer a esta labor, a quien denominaron “geiko”, nombre que hasta el día

de hoy se utiliza en Kioto para referirse a las geishas. A partir de esa fecha, el número de

“geikos” aumentó considerablemente: para el año 1800 habían desplazado completamente a los

hombres, razón por la que el gobierno japonés legisló (años antes) un reconocimiento en donde

quedó estipulado que practicaban una profesión diferente, el establecimiento de un registro

oficial y prohibiendo tajantemente involucrarse sexualmente con los clientes.

El período Meiji y la Segunda Guerra Mundial también repercutió en el mundo de las

geishas. En 1872 (año que coincide con la primera orden de eliminar la desigualdad en

educación) ocurrió un incidente que permitió la fundación de la escuela Nyokoba. Un barco

peruano que transportaba esclavos chinos, atracó en Japón. Los esclavos lograron su escape y

pidieron asilo al nuevo gobierno Meiji quien los dejó libres ya que Japón no reconocía la

esclavitud y los repatrió a China. En cambio, Perú acusó a Japón como un país que sí avalaba la

esclavitud: El gobierno permitía la venta de mujeres para trabajar en barrios dedicados al placer,

es decir, la prostitución.

21

Figura 3: Diferencia de atuendo y aspecto entre maiko, geiko y oiran (prostituta).

Anónimo. Sin Título. 11 de febrero de 2015. Imagen tomada del sitio:http://www.tuttogiappone.eu/karyukai-il-mondo-dei-fiori-e-dei-salici-piangenti/

22

En 1875, este problema se solucionó mediante un tribunal internacional en donde Japón

quería demostrar la modernización del país. El fallo fue a favor del país nipón, sin embargo, la

falsa idea de que las geishas eran esclavas y prostitutas ya estaba arraigada, a pesar de que unos

pocos años antes el gobierno Meiji promulgara una Ley de Emancipación que abolía las

condiciones de servicio que regían el trabajo de mujeres. Los oficios de geisha y oiran en vez de

diferenciarse, tendieron a vincularse (ya que el gobierno no fue explícito), situación que se

mantiene hasta el día de hoy.

Ante este escenario y a modo de respuesta a la Ley de Emancipación se funda la

Compañía de Formación de Mujeres Profesionales de Gion Kobu (Kabukai o asociación de

artistas) y que su lema dice “Vendemos arte, no cuerpos”. Los objetivos de la Kabukai “era

promover la autosuficiencia, la independencia y el bienestar social de las mujeres que trabajaban

como artistas y animadoras” (p. 208). Además de la asociación de artistas, está la asociación de

ochaya y la asociación de geiko, organismos que rigen el distrito de Gion Kobu.

Cuando la prostitución fue abolida en 1957, Dalby (citada por Gómez, 2013) dice que

“las geishas no fueron mencionadas, (lo que) indica básicamente que las geishas no son

prostitutas”. No obstante, es necesario aclarar que antes de la modernización de Japón con el

período Meiji (1868-1912), el único nexo con la prostitución que tenía el trabajo de las geishas

era con el ritual del mizuage o ritual de iniciación, el cual consistía en vender la virginidad de la

joven maiko a un hombre adinerado, en donde el dinero conseguido se utilizaba para costear los

gastos de la educación de la aprendiza. Este mismo ritual lo practicaban originalmente las oiran

en la iniciación de sus propias neófitas. No obstante, con la llegada del período Meiji, el ritual

del mizuage se volvió ilegal al igual que la prostitución; lo cual representó un alivio para las

23

geishas y una transformación de dicho rito al equivalente a un ritual que celebra el progreso de la

maiko.

Habiendo ya comprendido, a grandes rasgos, la historia de las geishas, se vuelve

necesario comprender su situación dentro de la sociedad japonesa; como ha evolucionado dicho

estado y lo que representan en el contexto nipón. Como ya se mencionó, el origen de las geishas

se remonta a los barrios de placer delimitados durante el periodo Edo, sin embargo, tal origen

nunca significó la prostitución propiamente tal como se conoce en Occidente; salvo, quizás, por

el ritual del mizuage. En ese entonces, la sociedad japonesa era (aún) más cerrada que en la

actualidad, delimitando firmemente los principales roles femeninos a esposa y madre. Por lo

tanto, la profesión de geisha se volvió una vía de escape digna para aquellas niñas y mujeres que,

de otro modo, hubiesen terminado mal casadas, desamparadas o prostituyéndose. Además,

Iwasaki señala que:

Muchas familias nobles, que se habían empobrecido tras la Restauración Meiji, hallaron en elkaryukai un medio de vida para sus hijas, las cuales podían poner en práctica allí la ceremonia delté y la danza que habían aprendido en casa, usar los costosos quimonos a los que estabanacostumbradas, obtener la independencia económica y conseguir un buen marido. (p. 76)

Con el tiempo, ser geisha se volvió un honor equivalente al de los hombres al volverse

samurai, y su espectáculo se volvió privilegio de los más adinerados, pues ser capaz de costear

un banquete y la compañía de geishas era considerada indicio de un alto status social. Por su

parte, las geishas se volvieron un símbolo de estilo, belleza e inteligencia que toda mujer debía

imitar, pero eso lo detallaremos más adelante. Este alto status duró hasta mediado de los años 50

cuando, con la ocupación norteamericana, los servicios de las geishas comenzaron a ser menos

requeridos debido a la aparición de los cabarets de estilo occidental. Fue en ese momento cuando

el rol social de las geishas cambio de ser las mujeres más refinadas a conservadoras de las

tradiciones japonesas. Sin embargo, el declive del Karyukai continúa hasta el día de hoy, en parte

24

por el alto costo de los servicios de una geisha y por la existencia de una mayor apertura de

posibilidades laborales para las mujeres niponas.

Uno de los motivos que ha suscitado la idea de la geisha como prostituta o títulos

similares es porque los roles sociales en Japón funcionan de manera diferente a los occidentales.

Dentro de la sociedad nipona, una mujer adulta, siguiendo la concepción de femineidad japonesa,

debería aspirar a los roles de madre, esposa y suegra, los cuales pueden superponerse tal como

ocurre en Occidente. Sin embargo, el rol social público está descartado para la jefa de hogar, por

lo que la mujer no debe inmiscuirse en los asuntos del esposo ni en ningún otro que no tenga

directa relación con el cuidado del hogar y la crianza. La geisha, como no carga con los roles ya

mencionados, puede ocupar al igual que el hombre el rol social en los distintos banquetes en

donde él la solicite: como un reemplazo de la esposa, la geisha se vuelve la anfitriona, encargada

de hacer sentir a gusto a los invitados, demostrar el estatus social del hombre con sus primorosos

modales y ropas y, si es necesario, ayudar a quien la contrata a conseguir sus objetivos de la

reunión.

Muchas mujeres japonesas son concientes de su posición de esposas frente a las geishas.Ellas ven la diferencia en términos de complementariedad, como una división femenina deltrabajo, donde ninguna de las dos necesita estar celosa porque una identidad no sesuperpone a la otra. (Dalby citada por Gómez, 2013)

Desde un punto de vista occidental, pareciese que la geisha está usurpando parte del rol

de la esposa, sin embargo, esto no es así. Como la esposa no tiene asignado un rol social público,

entonces la geisha es quien cubre tal espacio, de similar manera a como lo haría un relacionador

público de una empresa. Por lo tanto, son roles complementarios, en donde cada mujer tiene

claro cual es su lugar y su papel, por lo que no existen ni celos ni antipatías: ambas mujeres se

tratan con el respeto y la deferencia que merecen, incluso, una esposa puede ofrecer un banquete

(por ejemplo, el cumpleaños de un hijo) y contratar geishas para que animen el evento, como

25

atestigua Mineko Iwasaki:

Es cierto que la mayoría de nuestros clientes son hombres, pero a menudo conocemos a susfamilias. Así, mis clientes llevaban con regularidad a sus esposas e hijos a visitarme en el ochayao a verme bailar. (…) En muchos casos conocía a toda la familia. Algunos clientes organizabanozashiki para celebrar reuniones familiares, en especial en fechas próximas al Año Nuevo. O loofrecía un abuelo en honor a su nieto recién nacido y, entonces, mientras los orgullosos padres sedivertían, las geiko nos disputábamos el privilegio de coger al niño en brazos. (p. 218)

La geisha, entonces, encarna en sí misma un rol público y a la vez un modelo de belleza,

el que incluye un amplio conocimiento artístico y refinamiento, ostentando un rol social público

que desconcierta a quienes que, por diversas razones, no acostumbran a ver este rol en mujeres y,

en consecuencia, tenderán a asociarlo al modelo que tienen más cercano, el de la prostituta.

Entonces, a la luz del pequeño recorrido histórico y sociocultural que se ha hecho de las geishas,

es necesario que tanto lector como nosotras autoras entendamos la vida de Mineko, en gran

medida, desde lo que es: la sacrificada vida una artista tradicional en un Japón cada vez más

moderno y abierto al mundo.

26

CAPÍTULO 2. Infancia: hacia el proceso de acercamiento yformación de geisha.

El relato de su vida que ha hecho Mineko Iwasaki corresponde a una autobiografía, cuyas

estrategias narrativas coinciden con las presentes en los relatos de formación de protagonista

femenina. En la novela está el uso de la narración en primera persona pero, a diferencia de la

mayoría de las autobiografías femeninas y los relatos de formación de protagonista femenina, la

estructura es lineal y cronológica debido a que la narradora-protagonista es una mujer madura,

por lo que su perspectiva del pasado tiende a seleccionar los aspectos que considera más

relevantes, en este caso, en su vida de geisha; y así también a ser más coherente respecto a su

proceso de crecimiento y su autoimagen. También se presentan breves digresiones para explicar

situaciones y/o conceptos propios del mundo de la geisha y ciertos flashback en los que el relato

se vuelve circular al recapitular situaciones incómodas o nostálgicas que marcaron la vida de la

protagonista.

La narración de Mineko comienza con una narración del linaje familiar de sus padres

biológicos, cosa que, si bien en Occidente no tiene mayor importancia, en Japón aún tiene una

significativa relevancia en la identidad de los individuos. En el caso de la familia paterna de

Mineko, corresponde al clan aristocrático Tanakaminamoto (abreviado Tanaka) cuyos orígenes

se remontan a los tiempos del Shogunato9. Por muchos siglos fueron un clan adinerado que

9 La época del Shogunato fue un gobierno militar japonés que abarcó desde el siglo XII hasta 1868, con la llegada dela restauración Meiji. El shōgun (comandante en jefe) es quien lidera el Shogunato, vocablo utilizado en español yque en japonés se llama Bakufu, que literalmente significa "gobierno desde la maku" debido a que en las batallas,quien estuviese al mando, solía estar sentado en una silla ubicada en una tienda de campaña llamada maku.Este periodo histórico de Japón, se caracterizó por una administración social y política que Japón pasó de pertenecera las elites heianas y al emperador a estar en manos de los samuráis, lo cual implicó largos periodos de guerra ycambios profundos en la estructura cultural, intelectual, moral, política y social del país. Sin embargo, los líderes delos shogunatos mantuvieron el poder central imperial, el cual fue meramente decorativo durante este periodohistórico.

27

trabajaba para la corte imperial, santuarios y templos, razón por la que tenían mucho poder hasta

la era Meiji, donde la gran mayoría de las familias aristocráticas se vinieron a menos. Bajo estas

circunstancias contraen matrimonio los padres de Mineko, quienes, debido a esta estrechez

económica, tuvieron que hacerse cargo de los abuelos y, eventualmente, entregar a sus 3 primeras

hijas (Yaeko, Kikuko y Kuniko) a la okiya Iwasaki. “Cuando una niña se marcha de casa para

ingresar en una okiya, sucede lo mismo que si se fuera a un internado. En la mayoría de los

casos, va a visitar a sus padres en su tiempo libre y ellos, por su parte, están autorizados para

verla cuando lo deseen” (Iwasaki, 2004, p.31). Esta resolución estableció un vínculo estrecho

entre la okiya Iwasaki y la familia Tanaka, que más tarde traería diversas consecuencias.

En esta etapa del relato, además de introducirnos brevemente a su historia familiar, nos

cuenta que sus padres biológicos le dieron el nombre de Masako, así como algunas anécdotas de

su niñez de las que extrae lecciones que, más delante, demostrará su utilidad y su importancia

dentro de su identidad. Estos detalles, que podrían parecer irrelevantes dentro de la historia de

vida como geisha, funcionan para realzar lo que Barthes llamaba el “efecto de realidad”, es decir,

como marcadores de “realidad”, característica propia de las autobiografías canónicas. Por

ejemplo, Mineko cuenta la anécdota cuando la gallina Nikki la picoteó, narra como el padre la

colgó y luego la utilizó de ejemplo para enseñarle a sus hijos que hacerle daño a otros o causarles

dolor no es correcto. En estricto rigor, esto no es revelante en el desarrollo de la vida de Mineko,

no obstante, la moraleja extraída perduró en ella hasta formar parte de sí.

Cuando Mineko tenía 3 años, su hermana Tomiko entró a la okiya Iwasaki como

candidata a maiko, en parte por decisión propia y también para limpiar el honor de la familia por

En ciertos aspectos, los shogunatos se asemejan a los feudos que reinaron en Occidente durante la Edad Media, puesla relación entre los jefes samuráis y sus súbditos se asemejaba mucho a la relación entre señor y vasallo; pero enningún momento deben considerarse equivalentes, pues un súbdito japonés no tenía derecho a tierras como losvasallos.

28

la deserción de Yaeko, la hermana mayor. Este evento marca un punto crítico en la vida de

Mineko, pues a partir de ese momento es cuando conoce a la okasan de la okiya Iwasaki, la Sra.

Oima, quien necesita urgentemente una atotori y ve en Mineko una excelente candidata. Las

insistentes visitas de la Sra. Oima son las que presionan a nuestra protagonista a tomar una

posición en la que pueda ayudar a sus padres, a pesar que ellos le aclaran que es demasiado

pequeña y que los asuntos con Sra. Oima no tienen que ver con ella. En términos del relato de

formación de protagonista femenina, interpretamos que Mineko toma una decisión ambigua de

ayudar a sus padres a costa de su comodidad, como un reflejo propio de la ambivalencia de la

autoimagen en la niñez, en donde los límites del yo y los otros (en este caso, los padres) se

borran en la red de relaciones establecidas. Mineko opta por darle el gusto a la Sra. Oima como

un método ambiguo para proteger a sus padres de las visitas de la anciana. Finalmente, la

insistencia de la Sra. Oima (de ahora en adelante, Tía Oima) tuvo sus frutos, pues tras diversas

visitas, a la edad de 4 años Mineko se trasladó de forma definitiva a la okiya Iwasaki.

A razón del poco tiempo que Mineko pasó con su familia biológica, para el análisis

consideraremos como su núcleo familiar a las personas integrantes de la okiya, donde vivirá

hasta su retiro, a los 29 años. Al llegar a su hogar, notó que su nueva familia estaba rígidamente

estructurada en dos grupos: el grupo privilegiado, compuesto por la okasan, la atotori, las geiko y

las maiko; y el segundo grupo, compuesto por las aprendizas, las criadas y las sirvientas. Esta fue

una de las primeras normas que conoció Mineko que rigen la vida en Gion Kobu, las que a su

vez determinan el parentesco simbólico entre los integrantes de la okiya. Como parte de este

sistema, “cuando una niña es elegida sucesora de una casa y de su nombre, la propietaria la

adopta para convertirla en su legítima heredera. En ese caso recibe el apellido de la familia de la

okiya y renuncia al suyo para siempre” (p. 31). Acorde a esta norma, tía Oima cambió el nombre

29

de Masako a Mineko sin consultarle porque dentro de la familia Iwasaki existía ya una mujer

llamada Masako10, quien en algún momento fue considerada como atotori, pero su carácter

mordaz y arisco influyó en que fuese descartada para heredar. La situación de cambio de nombre

escandalizó a Mineko, lo cual interpretamos como un atentado contra su identidad primaria, en

un intento de desidentificarla con su familia biológica y acercarla a la familia de la okiya.

Podemos apreciar que a partir de esta corta edad Mineko comienza a ser heterodesignada. Desde

este incidente, y luego de una acalorada discusión entre ella, su padre y tía Oima, Mineko decide

aceptar su nuevo nombre como un método para, nuevamente, evitarles problemas a sus padres

con tía Oima. Más adelante, este mismo afán de autosacrificio para proteger a sus padres, la llevó

a alejarse de ellos cuando la visitaban, debido a los ataques de furia de Yaeko, quien como nunca

superó el trauma de haber sido entregada a la okiya, guardaba muchísimo rencor hacia sus

padres.

Eventualmente, Mineko comenzó a adaptarse a la vida en Gion Kobu, pues el apellido

Iwasaki le abría muchas puertas dentro del barrio. El comienzo de la primera etapa de

aprendizaje de una geisha y de cualquier artista tradicional comienza en la fecha 6-6-6 (sexto día

del sexto mes del sexto año de vida)11, por lo que fue en esa fecha (6 de junio de 1954) cuando

Mineko comenzó sus primeras actividades de aprendizaje. Estas parten con aprender a mantener

limpio su espacio, en el caso de Mineko, tía Oima le entrega utensilios de limpieza para que se

haga cargo del aseo de los lavabos, como un acto simbólico en el que comienza el trabajo de la

aprendiza. En Japón, el aseo es uno de los pilares principales en la educación de todas las

10 Masako Iwasaki, apodada como “Vieja Arpía” por Mineko, es hija de Yoneyu, una de las mayores estrellas de laokiya Iwasaki en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, quien también era la atotori en ese entonces.Yoneyu falleció en 1944, dejando sin línea de sucesión a la okiya, lo cual dio paso a Masako como sucesora, perocarecía del carácter adecuado para ejercer tal posición, lo que dejó el espacio para ser ocupado por otra persona. Parala adopción de Mineko, es Masako quien asume el rol de madre ante la ley.11 Tradicionalmente, en Japón existen dos cuentas de edad. La “europea”, que es la que todos los occidentalesconocen; y la tradicional japonesa, la cual cuenta el año “de calendario” que nació la persona como el año 1, por loque, cuando occidentalmente un niño cumple 1 año edad, según la tradición, tendría 2 años.

30

disciplinas tanto tradicionales como no tradicionales, de ahí radica la importancia casi

ceremonial que implica el hecho que tía Oima le hubiese enseñado y dado la responsabilidad de

mantener limpios los baños. Además, Mineko nos cuenta que adquirir dicha responsabilidad

significó para ella sentirse mayor y útil. Luego de encomendársele esta tarea, Mineko fue llevada

a la escuela de danza, en donde fue presentada por su familia para dar inicio formalmente a sus

clases, las cuales durarían hasta su retiro como geisha. Luego de la fecha simbólica, Mineko

comenzó a recibir las clases obligatorias que deben recibir todas las geishas: caligrafía, canto,

koto, shamisen; como también la instrucción de tía Oima respecto a los derechos y deberes de

una atotori, lo que incluyó comenzar a utilizar el dialecto de Gion Kobu, cosa que para nuestra

protagonista era un punto de resistencia a la norma del ser geisha.

El día 6-6-6 es el punto de inflexión en el cual Mineko comienza a amoldar su identidad a

las normas que rigen las vidas de las geishas. Siguiendo la teoría de los relatos de formación de

protagonista femenina, Mineko es considerada un ser pasivo que es moldeado según lo que se

espera de ella, a pesar que su carácter es menos dócil de lo que su medio cree. Aunque, a

diferencia de lo que ocurre en los relatos de formación de protagonista femenina, Mineko sí

recibe una formación intelectual intensa, pero ella ve limitada sus opciones a la hora de qué

puede hacer y/o estudiar al área de conocimiento propio del Karyukai, igualmente termina siendo

un individuo que para poder realizar actividades ajenas a lo que la norma considera propio de las

geishas, debe precisamente escapar de dichas limitaciones, ya sea evadiendo (por ejemplo, la

manía de Mineko por encerrarse en el armario, o su casi obsesión por la perfección en el baile) o

rompiéndolas deliberadamente (por ejemplo, cuando decide jugar básquetbol en la escuela, o con

la publicación de su autobiografía, que rompe el mutismo tradicional de los rituales de formación

de una geisha). Asimismo, Mineko es solo un engranaje más dentro de la maquinaria del

31

Karyukai, lo cual la posiciona en un sitio de pasividad que depende de la mediación de terceros,

algo propio de la cultura japonesa que se acentúa en el Karyukai.

El “mundo de la flor y el sauce” es una sociedad diferente, con sus propias normas y leyes, consus propios ritos y ceremonias. (…) En Japón, la mayoría de las relaciones largas, como las que seestablecen entre hombre y mujer o entre maestro y discípulo, son concertadas por una tercera quecontinúa actuando como mediadora incluso después de que el vínculo se ha formalizado. (p.305)

A la edad de 6 años, Mineko tuvo su primera presentación en público, en donde cometió

un error visible del cual ella no se percató. Debido a su orgullo, achacó el error a sus

compañeras, las que, naturalmente, se molestaron. No fue sino cuando su maestra le indicó que

no debía sentirse mal por el error que ella cometió, cuando se percató de su equivocación. En

este evento podemos apreciar que el carácter de Mineko es indócil, orgulloso e intolerante al

fracaso; pues sólo se subordina ante alguien que ella reconoce como superior, algo que es propio

de la cultura japonesa, pero inesperado en una geiko (o en este caso, aspirante a maiko), puesto

que las geishas deben ser mujeres diplomáticas y dispuesta a complacer a los demás. “Una geiko

de categoría es un delicado sauce que se inclina a merced de la voluntad ajena, mientras que yo

siempre he sido terca, rebelde y extremadamente orgullosa” (p.13). Este primer error es relevante

en la historia de nuestra protagonista porque le deja una importante enseñanza acerca de los

propios de errores y a enfrentar el fracaso con humildad sin rendirse, característica que a partir

de este punto mantiene como parte de su identidad12.

4 años más tarde, Mineko recibe el otome13 de parte de la gran maestra o iemoto. Si bien

12 Según los estudios de dimensiones culturales de M. Montt & J. Rehner (2012), se distinguen distintas dimensionesdicotómicas que permiten analizar y comparar en grandes rasgos distintas culturas. Dentro de estas dicotomías, lacomparación individualismo vs. colectivismo buscar mostrar el grado de compromiso de un individuo (sea el líder oun integrante más) con su grupo humano a la hora de realizar alguna actividad en conjunto. Se muestra que en Japónlas relaciones personales, la búsqueda de cooperación y trabajo en equipo entre los distintos integrantes de unacolectividad tienen mucho más valor dentro de su cultura que en otras sociedades orientales y occidentales, aunqueello no significa que haya, necesariamente, una mayor disposición a cooperar. Lo que se destaca dentro de lasociedad japonesa es la buena relación con los otros para llevar a cabo un fin común, en donde es habitual que ellíder de un grupo consulte a los demás para la correcta ejecución de una tarea y esté dispuesto a asumir laresponsabilidad en nombre de su grupo.13 “Otome, que significa “¡para!”, es un castigo exclusivo de la escuela Inoue. Cuando la profesora pronuncia el

32

la razón de tal castigo fue por un error de una asistente con los nombres de las danzas, nuestra

protagonista tuvo que asumirlo y pagar por ello. Mineko ya llevaba una carga anímica muy

fuerte por haberse desligado de su familia biológica en el juicio definitivo realizado el día

anterior, en donde ella misma decidió dejar a sus padres con tal de poder quedarse en la okiya

Iwasaki y seguir el camino de la danza. Sin embargo, tomar tal decisión la hizo sentir muy

culpable, como una traidora por haber herido a sus padres al punto de declararse muerta ante

ellos y, luego, intentar suicidarse. Mineko en realidad estaba confundida, pues en primera

instancia se fue a la okiya para proteger a sus padres de Tía Oima, pero finalmente optó por

desprenderse de su familia biológica para entregarse a su pasión por la danza, una contradicción

si consideramos que ella, en el fondo, buscaba un punto medio entre ambas familias. También su

introversión que llegaba casi hasta la autocensura, le impide encontrar una alternativa a la

dicotomía de o ser Iwasaki o ser Tanaka, la cual quizás podría haber encontrado si hubiese

conversado sobre sus sentimientos y deseos con sus mayores.

Si miro atrás, descubro que jamás he sido tan feliz como cuando vivía con mis padres. A pesar demi corta edad, me sentía segura y libre, y me permitían hacer cuanto deseaba. Pero desde elmomento que dejé mi hogar, a los cuatro años, nunca más disfruté de esa libertad y tuve quededicarme por entero a complacer a otros. Mis alegrías y triunfos posteriores quedaron teñidos deambivalencia y empañados por un trasfondo oscuro, incluso trágico, que llegó a determinar mipersonalidad. (p. 14)

En ambos episodios relevantes, podemos percatarnos de otro giro de la personalidad de

Mineko, quien, a pesar de estar pasando por una pequeña crisis personal decide no rendirse ante

su sensación de soledad por cortar relaciones con su familia sanguínea y por la suspensión

indefinida que le había sido otorgada, todo motivado por su gran pasión por la danza. “Fuera

como fuese, el baile era un vehículo adecuado para expresar mi determinación y mi orgullo.

Además, puesto que todavía echaba muchos de menos a mis padres, la danza se convirtió en una

otome, una debe detenerse de inmediato y marcharse del estudio. Es una suspensión indefinida, ya que no se teindica cuando puedes volver” (Iwasaki, 2004, p. 137).

33

válvula de escape para mi energía emocional reprimida” (p. 113). Mineko aprende a rebelarse

contra la adversidad para concretar sus objetivos, no obstante, el precio a pagar fueron las

relaciones íntimas con su familia; lo cual produce en ella independencia y también un vacío que

marca su proceso de formación. La danza se volvió su mecanismo de sobrevivencia y, con el

tiempo, sería también su yugo; al verse designada por terceros como Iwasaki, y en el futuro,

como geisha, se ve obligada a actuar como la atotori de la okiya más importante de Gion Kobu

antes las demás personas incluso en sus momentos de relajo. Los eventos descritos hasta ahora

han sido seleccionados por nuestra yo-narradora porque ella misma los considera parte sustancial

de la formación de aprendizaje y de su identidad.

Tanto por su carácter natural como por su crianza para geisha, Mineko siempre tendió a

priorizar el bienestar de sus seres queridos antes que su propia conveniencia. A los 12 años, ella

tuvo su primer encuentro con la muerte cuando su sobrino (hijo de Yaeko) y amigo Masayuki

muere ahogado en el canal que bordea la casa del antiguo hogar de Mineko. Esto produce en

nuestra protagonista un profundo pesar, el cual hace aflorar una negación de sí misma al punto de

desear haber muerto ella en lugar de su amigo. En términos de María Inés Lagos, las relaciones

con otros son importantísimas en la formación de identidad de las mujeres, por lo que esta

negación del yo en aras del bienestar de quienes la rodean ayuda a que las niñas consideren sus

intereses como secundarios. Mineko no es la excepción, y en medio de la terrible tragedia que

significó para su familia biológica, ella optó por una actitud estoica para no empeorar más el

dolor de sus padres y la situación con Yaeko, quien descargó su ira sobre Mineko.

Traté de permanecer serena, ya que pensé que era lo que mi padre esperaba de mí. Él no hubieraquerido que yo me humillase llorando, y también tía Oima habría deseado que mantuviera lacompostura. Por lo tanto, decidí que no había mejor manera de honrar a las dos familias queocultar mis pensamientos. (p. 145)

Además del fallecido Masayuki, Yaeko tenía otro hijo 3 años mayor que Mineko, llamado

34

Mamoru, quién también vivía con la familia biológica. Después de este incidente, Yaeko no

quiso que su ahora único hijo siguiera viviendo con sus padres por lo que decidió llevarlo a vivir

a la okiya, lo cual significaba una flagrante trasgresión a las reglas del Karyukai. Ningún varón

puede vivir en la okiya ni quedarse a dormir una noche, pues es mal visto y pone en entredicho a

las habitantes; en ese sentido, la presencia masculina desequilibra el espacio de mujeres en el que

se desenvuelven las geishas. Por lo mismo, cuando una habitante de la okiya quedaba

embarazada, se deseaba que el bebé fuese niña, pues de lo contrario, su madre debe irse a vivir a

otro sitio con su hijo, o darlo en adopción. Yaeko, hasta antes de la muerte de Masayuki, había

optado por seguir esta regla y dejar a sus hijos con sus abuelos; sin embargo, tras la pérdida de su

hijo menor, ella transgrede la regla para alejar a su hijo sobreviviente de un lugar que considera

peligroso.

Cabe mencionar que, a diferencia de lo que ocurre en los relatos de formación de

protagonista femenina en donde la protagonista es una excepción a la norma, en Vida de una

Geisha es Mineko quien se esfuerza por seguir las normas del Karyukai y Yaeko quien las

trasgredía constantemente. Desde un principio, cuando Yaeko aún era geiko y atotori14 de la

okiya Iwasaki, ella decidió abandonarla sin haber terminado de saldar sus deudas para casarse.

Como su matrimonio fracasó, ella regresó a la okiya con dos niños y más deudas adquiridas de

su ex marido, con la intención de reclamar su puesto de heredera para poder saldarlas y así seguir

trabajando como geiko. No obstante, esto es técnicamente imposible para ella pues, al casarse

perdió su apellido Iwasaki por Uehara (el de su marido) y, además, una geiko que abandona su

profesión queda con su carrera truncada; sin contar que alguien que ha abandonado una okiya no

está autorizado a regresar. No obstante, utilizó el interés que tía Oima tenía por Mineko como

14 Yaeko, a diferencia de Mineko, no fue adoptada de pequeña por la Okiya Iwasaki, sino cuando ya era maiko, puesen ese momento la okiya no contaba con una atotori. No obstante, fue destituida luego de abandonar su trabajo(Iwasaki, 2004, p. 77).

35

moneda de cambio para que sus padres accedieran a cuidar a sus hijos y de este modo volver a

trabajar como geiko de la okiya Iwasaki para pagar sus deudas, lo que acarreó otra trasgresión de

parte de Yaeko: como no tenía quimonos para trabajar, hurtó los que guardaba su hermana

Tomiko, una invasión de la intimidad que es considerada una ofensa tan grande como si la

hubiese golpeado. Durante su estadía en la okiya, continuó infringiendo las normas y las reglas

del Karyukai: habitualmente escurría amantes a su dormitorio y, luego de la muerte de su hijo

Masayuki, lleva a vivir a Mamoru a la okiya siendo esta la última trasgresión mientras vivió con

las Iwasaki. Esta serie de infracciones, sumado al carácter grosero, egoísta e irresponsable de

Yaeko, la convertían en una persona no grata para convivir. Sin embargo, era tolerada para

mantener la armonía, evitar los escándalos que pudiesen mancillar la reputación de la okiya y sus

habitantes y porque Yaeko era la hermana de Mineko, la atotori, por lo que Tía Oima se sentía

obligada a comportarse con cierto decoro. Por su parte, para intentar controlarla, decidieron darle

a Yaeko la responsabilidad de ser la onesan de Mineko, cosa que, más que ayudarla en su carrera,

terminó siendo un peso.

Luego que Mamoru se instalara a vivir en la okiya, no tardaron en producirse diversos

inconvenientes, “aunque no fuese un adulto, su energía alteraba la atmósfera de la okiya. Ya no

me parecía un sitio tan seguro como antes. Además, la forma en que bromeaba conmigo hacía

que me sintiese incómoda” (p. 147). Esta situación fue en ascenso hasta que llegó a su punto

álgido: Mamoru se deslizó en el vestuario junto al baño cuando Mineko se quitaba la ropa para

bañarse, se abalanzó sobre ella e intentó violarla. Kuniko entró en ese momento para traerle una

toalla limpia y una muda de ropa, fue entonces que, gracias a ella, Mamoru no pudo concretar su

fechoría. El intento de violación por parte de su sobrino es un hito en la vida de Mineko, una

mala experiencia difícil de olvidar cuyas consecuencias repercuten en sus relaciones con el sexo

36

opuesto. A medida que el relato avanza, se puede observar como este hito la lleva a cuestionarse

cosas de su personalidad, del trato hacia los otros y cómo poder superarlo. Este episodio también

contrajo consecuencias para Yaeko y su hijo, quienes inmediatamente fueron expulsados de la

okiya. El trabajo como geiko de Yaeko fue limitado de tal forma que prácticamente no pudo

ejercer por 3 años, y sus responsabilidades como onesan le fueron exonerados de hecho, pero no

de nombre, para evitar posibles deshonras a la reputación de Mineko. Este fuerte castigo

demuestra que la razón de ser de las reglas existentes en el Karyukai son, en gran parte, para

evitar situaciones desagradables como las vividas por Mineko; así como los sistemas jerárquicos

de poder funcionan de tal forma que aquellas personas poderosas del Karyukai pueden decidir y

controlar que el sistema funcione correctamente, reemplazando y/o castigando a aquellos que

transgredan la regla establecida. Es este mismo grupo de personas poderosas el que protege a

Mineko por sobre Yaeko, quien ha perdido las pocas atribuciones que le quedaban. Se demuestra,

entonces, como las redes de relaciones pueden influir en la vida de los habitantes de Gion Kobu,

donde, como cuenta Mineko, nada pasa desapercibido. Las normas regulatorias propias del

Karyukai fueron arraigándose con la intención de proteger a las trabajadoras y darles mayor

independencia en una época en la que la mujer dependía ciento por ciento del hombre. Con el

tiempo, estas normas implícitas se regularon con instituciones, pero aún así muchas de ellas

persisten sin estar necesariamente reafirmadas por la legalidad. No obstante, su desactualización

con la época actual las ha convertido en normas más bien restrictivas respecto de la

independencia que una mujer puede aspirar hoy en día.

A los 14 años ocurre otro hito significativo en la vida de una mujer: la llegada de la

menarquia. El acontecimiento fue recibido con un gran festejo, cosa habitual en Japón, en el cual

Mineko fue visitada y felicitada por mucha gente de todas partes de Gion Kobu. Esta celebración

37