Regards croisés sur les représentations de la famille portugaise: restitution d'une mémoire avalée

Une famille de bronziers originaire de Tyr

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Une famille de bronziers originaire de Tyr

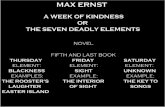

ZEITSCHRIFT ..

FUR

PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK

hegriindet Will

Reinhold Merkel!Juclz (.;.) und Luchl'ig KOl'/1cn

hcraltsgcgchcl1 \'on

We/ï/er F;('k, Hel/J/ut F;I/gel/J/ann, Dietcr Hagcc!o/ï/, Jiirgen Hammcr,lf({cdt, Al/drC({ Jijrdcns, Rudol/ Kassel

Ludn'ig Kocl/cl/, Wof/~al/g Dicter Le/ick, Klaus Marcsclz, Gcorg Pet::1 und Cornelia Riillier

BAND 172 2010

DR. RUDOLF HABELT GMBH· BONN

125

UNE FAMILLE DE BRONZIERS ORIGINAIRE DE TYR

E. Grzybek a récemment traité, ici même l , d'une base découverte aux abords de la ville de Rhodes, dont le bloc subsistant démontre qu'elle était destinée à accueillir trois statues conjointement signées par deux membres d'une famille de sculpteurs qui demeure méconnue, bien que les inscriptions qui la mentionnent. fort abondantes, aient été maintes fois étudiées, ou du moins alléguées; je veux parler de la famille du Tyrien ÂQLE/--LL6CùQor; M1lvo6oWl', établie à Rhodes dès le milieu du IF siècle av. J.-c., et représentée par ses œuvres - toutes de bronze, à en juger par les traces d'implantation qu'elles ont laissées dans leurs socles - jusqu'à Halicarnasse, Athènes et Delphes.

Deux spécialistes de l'épigraphie attique furent les premiers à s'efforcer d'en reconstituer la généalogie.

En 1935, J. Kirchner1 proposait ainsi de distinguer six sculpteurs, qu'il répartissait en quatre générations

censées avoir été actives jusqu'en 155 environ, seule date précise, sinon tout à fait exacte, qu'il fût alors

possible d'attribuer à une inscription du dossier (pl. l, 1). Dans un article paru en 1941, S. Dow3 démontrait

que tout un pan de la chronologie esquissée par son prédécesseur devait être renversé: selon lui, cinq ou

six générations, pour un total de neuf ou dix individus, s'étaient succédé de 188 à 23 environ; il parvenait

à cette estimation en partant du point fixe de 155, et en considérant que chaque génération représentait une

durée de 33 ans (pl. l, 2). Néanmoins, son analyse se trouvait elle aussi compromise tant par la restitution

incorrecte de certaines signatures que par la datation erronée de la très grande majorité des inscriptions

utilisées. Les deux problèmes étaient évidemment liés, et Chr. Blinkenberg4 contribua fortement à les

résoudre lorsqu'il publia son recueil des inscriptions de Lindos, cette même année 1941. Grâce au catalo

gue des prêtres d'Athana Lindia, jusqu'alors inédit. il parvenait en effet à dater exactement la plupart des

documents postérieurs à 171 av. J.-c., dont un certain nombre nommaient ÂQLE/--LL6wQor; M1lvoboTOU et

ses descendants. Qui plus est, il établissait un catalogue des signatures de sculpteurs attestées dans l'épi

graphie rhodienne, et reconstituait en une série de «stemmata choisis» la généalogie de plusieurs familles

particulièrement importantes, dont celle d'A.QLE/--LLbwQor; M1lvoboTOU, désormais réduite à quatre artistes appartenant à trois générations qu'il situait entre le milieu du Ile siècle et le deuxième quart du In siècle (pl.

1. 3): autant de faits désormais établis, dont J. Marcadé n'a pas manqué de tenir compte dans son Recueil

des signatures de sculpteurs grecs, où sont également analysés les monuments découverts hors du territoire

rhodiens . Sans remettre en cause le stel11lJ1a de Chr. Blinkenberg, V. Goodlett, auteur d'une thèse sur la

collaboration en sculpture grecque6 qui devait fournir la matière d'un article plus spécialement consacré

aux ateliers rhodiens7 , s'est employée à y rattacher un certain nombre de noms, dont S. Dow considérait

déjà qu'ils avaient pu appartenir à des artistes issus de la même famille ou ayant collaboré avec elle. Son

stemma a été repris, avec quelques corrections de détail, dans la monographie que S. Settis8 a consacrée au

Laocoon (pl. II, 1); avec de plus substantielles modifications, dans le livre de G. Zimmer et K. Baïrami9 sur

les ateliers de bronziers rhodiens (pl. II, 2). Mais il a également servi de trame à de nombreuses études sur

la sculpture, parmi lesquelles on relèvera en particulier les articles du Künstlerlexikol1 der Antike lo . Si E.

" Je remercie G. Peul d'avoir relu mon article avec la plus grande attention.

1 E. Grzybek. Rhodische Inschriften, ZPE 165 (2008). p. 67-83.

11. Kirchner.IG IF. 3147. p. 67.

3 S. Dow. A Family of Sculptors from Tyre. H!'.lperia 10 (1941). p. 351-360.

4 Chr. Blinkenberg. Lindos, co!. 35-36.

5 J. Marcadé. R!'cueil 1.

6 V. C. Goodlett. Collaboration in C;r!'i!k Sculpture: Til!' Ut!'rarr ilnd Epigrap!zical El'ii/m('!', New York. 1989. p. 149-155.

7 V. C. Goodlett, Rhodian Sculpture Workshops. AJA 95 (1991). p. 677-678.

8 S. Settis. Lao('oontc. Filllla l' .Ililc. Rome, 1999. p. 40-41.

9 G. Zimmer. K. Baïrami. p(jr)o; II. Por)WX(Î. fl}yWJTljl}/U X(Uxo::rÂwJ"nxlj;. Athènes. 2()0~. p. ~9.

10 C. C. Mattusch. Rhodian Sculpture: A Schoo!. a Style. or Many Workshops '1. il! O. Palagia. W. Cou !son (éd.). Regiol!al

Sc!Zools in Hei/olisti(' Sculfilltrc. Oxford. 199~. p. 150-151. M. Fuchs. ln hoc etia/ll gener!' Graeciae nihil cedalllus. Stuc/iCI!

126 N.Badoud

Grzybek s'est appuyé sur les recueils de Chr. Blinkenberg et de J. Marcadé, il ne s'est pas prononcé sur les

travaux qui ont été publiés depuis!!.

Il m'a donc scmblé utile de proeéder à une mise àjour de nos connaissances sur la Ülmille d'ÀçrtEfll

è'lwQoÇ M1lvoÔôLou. Cela supposait de résoudre un certain nombre de problèmes posés par l'établissement

du texte et la chronologie des inscriptions, mais aussi, de manière plus inattendue, par la périodisation des

timbres amphoriques rhodiens: exercice d'autant plus profitable qu'il mettait en jeu des documents intéres

sant l'histoire des concours ou celle de la marine rhodienne à l'époque de la première guerre mithridatique.

Après avoir dressé le recueil des signatures mentionnant ÀQTEflLbwQoç M1lvobôLou et ses descendants! 2

(l), je traiterai plus spécifiquement de la datation et de la restitution des documents (II). Trois d'entre eux

méritent d'être examinés isolément, parce que les hypothèses auxquelles ils ont donné lieu, qui tendent à

les rapprocher des précédents, sont à tout le moins incertaines: y figure notamment la fameuse lame de

plomb retrouvée à l'intérieur de l'Apollon de Piombino (Ill). En dépit de quelques zones d'ombres, il sera

alors possible de retracer précisément l'histoire de la t~1mille, et d'apprécier la validité des reconstructions

qui en ont été données jusqu'à présent (IV). La conclusion sera l'occasion de mettre en relief les principaux

résultats de l'enquête.

1. Recueil des signatures

Abstraction faite des cas incertains, dix-neuf signatures mentionnent ÀQLEflLè>WQoÇ M1lvoè'lôLou, ses deux

fils, M1lvôboTOÇ 1 et XaQ].1o),uç, et le fils de ce dernier, M1lvôbOLOÇ IL leur structure et les associations

dont elles témoignent permettent de les répartir en neuf types différents (A-I). A côté de la référence de

chaque inscription, le tableau ci-dessous mentionne son lieu de découverte, et la date qu'il est éventuelle

ment possible de lui attribuer en exploitant d'autres critères que l'activité des sculpteurs.

Fig. 1. Signatures mentionnant ÀQTEfllbwQoç; M1lvobôTOU TUQLOÇ; et ses descendants

A ÀQTEflLb(ùQo; M1lvoMwLl TUQLOÇ; ÈJtOLllOE [IJ

1 Lindos 216 Lindos vers 153

2 TC 95 Camiros cf. L 3.

3 1GB 309 Hal icarnasse dernier quart du Ile siècle?

B ÀQLE].1Lb(l)Qo; M1lvoù6TOU xcù M1lvôbowç; ÀQLEfllbc;)Qou TUQLOl ÈrroLlloav [1+21

4 Lindos 245 Lindos après 122

C M1lvobowç xcù XCtQflOÀCtÇ ÀQTEfllbc))Qou TUQLOl Èrrollloc1V r2+3aJ

5 ZPE 165 (2008), p. 67-72, 1 SE de Rhodes vers 115-107

6 IG XII, l, 109 Rhodes cf. S.

0 XCtQ].1oÀetç ;'(.(il M1lvôè'lowÇ; AQTEfllbc))Qou TUQlOL ÈJtoLll0Ctv [3a+21

::UI' !?o/lIi/lli,lierullg del'If!iithl'/lellistischell KUllst illl 1. Jh. l'. Chl'., Mainz am Rhein. 1999. p. 23-24. G. Br()ker. Artemidoros. Kiilllt/I'r!l'xikoll der Alltike 1. Munich. Leipzig, 2001. p. 95-96. R. Vollkommer, Menodotos IL Kii/1s//er/nikoll der Alltike Il. Munich, Leipzig. 2004. p. 69-70: Menodotos Il. ihid .. p. 70: Talestas, ibid .. p. 432. M. Nocita. Gli scultori a Rodi nelle testimonianze epigratiche greche, ill M. Mayer i Olivé. G. Baratta, A. GULlnân Almagro (éd.). Actil XI! COl1grl'ssus il1tl'l'llatio/1a!is l'pigmphiae C/,{/(,(,([I' et LatillilC. Prol'illciac illlf!l'I'ii RO!llil/1i illscriptiol1ilJ/ls descI'if!/al' (Barc!'!ollil, 3-8 Sl'pte!llhris 20(2). Barcelone. 2007. p. 1035.

II E. Gl'7ybek. Of!. cit.

12 M. Muller-Dufeu. La scu/pllIrc grl'cijuc. Sources littéraires l't épigraphiqul's, Paris. 2002. p. XX3-RR8. n'" 2634-2650. reprend la plupart des documents, mais reproduit aussi certaines erreurs de datation ct de restitution.

Uncjà17li/le de hroll~iers originaire de Tyr 127

7 Hesperia 4 (1935), p. 81-89, n" 38

Athènes vers 120-110 + Hesperia 29 (1960), p. 56, n" 81

8 Lindos 281b Lindos vers 110-100

9 NESM 19 Rhodes avant 98

JO AER L 7 Rhodes vers 100

E XUQflÔ/,Uç: AQ1Tfllb(llQOL' 'PÔ()IOç: frro(lloF [3b]

II Lindos 285 Lindos 93

12 AER IL 63 Rhodes 88-87

13 Recueil!, 13 Delphes cf. II, 12.

F XUQflÔ/,CXç: AQTEfllbc;)Q01J 'PÔblOç: XUl 2:énuQoç: AVTIOXEl'ç: ÈrrOlrlOCXV [3b+A]

14 ASAA 1986-1987, p. 271, n" 4 Rhodes cf. E, G.

G XUQ/-LôÀcxç: AQTEfllbcoQOll XCXl Ml]vôbOTOç: XCXQflÔ/,Ct PÔblOl ÈrrOll10UV [3b+4]

15 Lindos 293c Lindos 86

16 Lindos 702 Rhodes cf. 15.

H Ml]vôboTOç: XUQflÔÀU 'PÔÙlOç: ÈJTOh]Of [4]

17 NSER4 Rhodes <85-82

1 M1lvôboTOç: XCXQfl·ÔÀU 'PÔblOç: xui XcxQivoç: ACtO()IXEl'ç: ÈrrolllOuv [4+BJ

18 Lindos 305 Lindos ::avant AER IL 54 lil1 ... criplioll po..,10rièllrL' il Xl)

J = ? XnQflÔf,Ctç: [---] (cf. D-G)

19 N5' 31 Rhodes cf. D-G.

Nozn'elll:" II:"("(url:" ou rl:"sfifufioll. NOI/I'elle dafafioll. Les illdiulfio/ls I:"/lfrl:" crochefs re!l\'oiellf ([1/ stemm<l pl. Il, 3.

II. Datation des inscriptions et restitution des signatures

A 1. Lindos 216 Cette inscription honorifique est assurément contemporaine d'Lill texte dont les fragments, IG XII, L 852 + 856, ont été rapprochés par Chf. Blinkenberg. Les deux documents accordent les mêmes honneurs à AOTL'/11]b1lç: 8wl('n'lTOU (EJtmvoç:, XQUOEOç: oTÉqmvoç:, t:LXCOV XCtÀxÉu) et les justifient par les mêmes motifs (àQnfl, EuvOln): mais le premier émane uniquement du dème lindien des NETTlbm, le second de toute la communauté de Lindos. Comme ils ne mentionnent pas la prêtrise d'Athana Lindia dont l'hol/o/'{{n

dus fut revêtu en 154u , Chf. Blinkenberg les a placés avant cette date. Cependant, AOH'fl1lb11Ç; 8Ewb11TOL' a plusieurs fois rendu d'éminents services à sa patrie: au témoignage de Polybe, c'est lui qui persuada ses concitoyens de prendre le parti de Rome contre Persée en 171 14 , qui plaida la cause de Rhodes devant le Sénat en 16715, qui obtint un traité des patres trois ans plus tard l6 , qui fut enfin navarque et L1ne nouvelle fois ambassadeur à Rome en 153 17 : les inscriptions et les timbres amphoriques permettent d'ajouter qu'il

13 Lilldos L G. col. L 1. 4.

14 Plb. 27.6.3.

1'1 Plb. 30A.5. Liv. 45.21-25.

16 Plb. 31.6.7.

17 Plb. 32.14.

r

128 N.Badoud

devint prêtre d'Halios en 144 ou peu après 1 li. D'autre part. comme l'a relevé Chr. Blinkenberg, «les hon

neurs accordés à ACHUIl1lb11Ç par le da1710s des NETTlbm se rapportent probablement à ses mérites poli

tiques I9». Dans ces conditions, l'absence de référence à la prêtrise d'Athana ne saurait constituer un indice

chronologique, et rien ne contraint à faire remonter nos deux inscriptions au-delà de 154/153. Au contraire,

l'ambassade de 153 pourrait fort bien être à l'origine des honneurs décernés par la communauté de Lindos

et le dème des NEnlbm, au même titre qu'une autre action politique, signalée ou non par Polybe. En l'ab

sence d'indice déterminant, Lindos 216 est donc à placer aux alentours de 153.

A 2. TC 95 Selon M. Segre, la signature du sculpteur, qui est le seul vestige de cette inscription découverte à Camiros,

se présentait ainsi: Açnq.LLbwQo; Z11voboTOU TÜQLOÇ; ~·Jw(11aE. G. Pugliese Carratelli a donc proposé

de corriger le patronyme en <M>11VO()OTOU. Cependant (j'ai pu le remarquer sur l'original), la pierre est

très mal conservée à l'endroit précis de la correction introduite par le savant italien; plutôt qu'à une faute

de gravure, il faut probablement songer à une erreur de déchiffrement commise par son prédécesseur, et

lire M1lvoèloTOU. L'identité de l'artiste ne fait en tout cas aucun doute: malgré L. Guerrini2o , qui a tort de

faire allusion à «deux signatures» présentant le patronyme «Z11VO()OTOU», il ne saurait s'agir d'un sculpteur

distinct d"AQTE/l()(T)QOÇ M11vobôLOU TugLOÇ.

A 3. 1GB 309 Membres d'une grande famille d'Halicarnasse connue par d'autres inscriptions, LUQumàç AIToÀ),u)VIUlJ

xUTà ü'uYCtLgOj"lOlUV bÈ MEV{{V()Qou LOU 6.lOvuaoèlû)Qou xuO' llotlEoLuv ()È ~gaxovLOç et ses deux

{Ils ont élevé une statue à un homme du nom de Môaxoç; Môoxou TOU Moax(wvo;. Du SfC11l171Gl dressé par

D. French, il ressort que MÉvuv()goç, le père adoptif de Lugumaç, appartenait à la même génération qu'un

certain MEfl~vtlLOÇ ~gaxovToç;, par ailleurs qualifié de q)l),ÔJWTQLÇ <jJt),OQ(ÎJf.LCHOç21. Comme la seconde

épithète paraît liée à la création de la province d'Asie, en 129, l'inscription 1GB 309 n'est probablement pas

antérieure au dernier tiers du W siècle.

B 4. Lindos 245 L'inscription Lindos 245 nous apprend que l'hol1orGtndus, I1nm<jJwv . Emt,uxou, fut prêtre d'Athana Lindia

et de Zeus Polieus, puis d'Artamis Kékoia et enfin d'Halios. Les deux premiers sacerdoces se placent en

12422 et en 1222.'. La prêtrise d'Halios, qui constituait la plus haute magistrature de la cité, leur est assuré

ment postérieure, mais de combien d'années?

I1UOL<jJcJJV compte au nombre des prêtres d'Halios attestés sur les timbres amphoriques. De même que

tous les éponymes mentionnés sur les amphores produites par les fabricants 'EQllctioÇ 3 et <pO,mIToç, dont

il fait partie, il semble absent des cités de Judée ayant fourni le matériel dont V. Grace et ses successeurs se

sont servis pour définir la période V du timbrage rhodien (146-108). C'est la raison pour laquelle G. Fin

kielsztejn l'a attribué à la période VI (107-86), en suggérant de le placer non loin de son terme='+.

Dans cette hypothèse, il faudrait admettre que les sculpteurs qui réalisèrent la statue de I1ClOL<jJcîJV,

AQTEIlLb())goç et M11VÔ()OLO; I, citoyens de Tyr, aient tous deux été actifs jusqu'à la {ln du ne siècle, voire

jusqu'aux environs de 86, date de clôture de la période VI. Néanmoins, la carrière d"AQLEf.L(()wQoÇ, déjà

1 X N. Badoud. La cilé dl' Rhnd('s. De la chronologie cl I·hisloirc. thèse de doctorat. Bordeaux. Neuchùtcl. 2007. p. 406-40S.

19 ChI'. Blinkcnberg. Lilldo,\ 216. col. 489.

20 L. GlIcrrini. Artemidoros 2". EAA. 1955. p. 696.

21 D. H. French. A Sinopean SClIlptor at Halicarnassus. EA 4 (\ 9S4). p. 7S.

22 Lilldos 1. F. col. II. 1. 4.

2-' A ccllc époque. la prêtrisc d'Artamis Kékoia succédait régulièrement à la prêtrisc d'Athana Lindia. à deux ans

d'intervalle.

='+ G. hnkielsLtejn. Chronologie dàaillée el },('\'l·.\(;e des épol1\'11les (//1/fJ/wriques rl/()die/ls, dl' 270 il fl}8 {f\'. 1. C. c!l\·im/l.

Oxford. 2()OI. p. 161.

Ul1efallzil/e de IJr(Jlôers originaire de Tw 129

entamée au milieu du Ile siècle, comme l'inscription A 1 le démontre, ne s'est sans doute pas prolongée

dans le 1er siècle. En outre, Mljv6boTO:; 1 et son frère Xngfl6Àn:; travaillaient déjà de manière indépendante

avant 97 (D 8), et sans doute dès les années 110 (D 7). Enfin, en 86 précisément, le second était devenu

citoyen rhodien depuis plusieurs années (E Il); il ne collaborait pas avec son père, mais avec son propre

fils, Mljv6bmo:; II (G 15). En première approximation, la statue signée par les Tyriens ÀgTEflLbwgo:; et

MljvâbcHO:; Ine se place donc pas vers 86, mais une génération auparavant. vers 86 + 33 = 119.

Or il est établi que les prêtres d'Athana Lindia et d'Artamis Kékoia étaient revêtus de leur sacerdoce

à un âge avancé, si bien que Ilumcpc\Jv ne saurait avoir été prêtre d'Hal ios longtemps après 122: une date

vers 120 conviendrait (/ priori beaucoup mieux que le tournant des lIe et Fr siècles, la fln de la période VI étant exclue.

Comme on le voit. la carrière de IlnmcpciJv et celle des sculpteurs qui réalisèrent sa statue invitent rune

et l'autre, mais de manière tout à fait indépendante, à placer sa prêtrise d'Halios autour de 120: il est donc

légitime de s'interroger sur la validité de la chronologie des timbres amphoriques, qui attribue à l'éponymie

une date plus basse d'une quinzaine d'années, voire du double.

A cet égard, la souscription NS 7 constitue un document de première importance. Les personnes sui

vantes s'y trouvent mentionnées: - IlnOlcpCl)V . EmÀûXOl.l (1. 24), prêtre d'Athana Lindia en 124, puis prêtre d'Halios;

- TlfloxÀ1l:; ~Ogl~:W:; (1. 13), prêtre d'Athana Lindia en 125, qui pourrait être identifié à l'un des éponymes

nommés sur les timbres amphoriques (TlflOX!,llÇ 2): - <!>wv(),a:; MooXlùJvo:; (1. 12), lui aussi identifiable à un éponyme attesté sur les timbres amphoriques

(<!>wvO.n:;);

- ÀgLOLElba:; KI,ElOlO{flLO:; xnfr ÛOOWLUV bÈ ÀyoguXÀEÙ:; (1. 29-30), prêtre d'Athana Lindia en 100;

- ÀrroH6bow:; IlO),llxgénflJ:; xuO' ûo8u;IC1V bÈ LWOloTQénou (1. 26-28), l'un des Rhodiens honorés

par le monument signé par M1lv6bow:; 1 et son frère Xugfl6Àn:; (C 5). Se fondant sur ces différents indices, et constatant que, d'après la chronologie de G. Finkielsztejn,

Il ClOlcp üYV, TlfloxÀlj:; 2 et <!>WVlÀU:; étaient tous entrés en fonction après 108, E. Grzybek a proposé de

placer la souscription au tournant des Il" et l'" siècles, ce qui confirmerait que la base C 5 daterait également

de 100environ2s .

Commençons par relever que l'identification de TLflOXÀll:; ~ogI.É(J):; et de <!>mvLÀu:; MooXlwvo:; à leurs homonymes mentionnés sans patronyme sur les timbres amphoriques reste du domaine de l'hypo

thèse, puisque aucune inscription ne prouve qu'ils aient accédé à la prêtrise d'Halios. A supposer cepen

dant qu'elle soit exacte, il serait surprenant que Tq,lOX/.ll:; ~OgL{(J):;, prédécesseur immédiat de IlC10lcpÜJV

'E;u/,ûxou à la prêtrise d'Athana Lindia, ait comme lui dû attendre plus (et peut-être largement plus) d'une

quinzaine d'années avant d'être revêtu du sacerdoce d'Halios26.

Or le «palais sud» de Néapolis de Scythie a livré plus de 400 timbres amphoriques, que Ic fouilleur

considère comme antérieurs au sac de la cité par Diophantos, qui semble s'être produit en 113 ou en 108.

Certains d'entre eux sont pourtant datés par deux éponymes que G. Finkielsztejn attribue à la période VI;

mais il s'agit précisément de Tl.floxÀll:; 2 et de <!>wvIÀn:;, les prêtres d'Halios susceptibles d'être nommés

aux côtés de IlamcpüJV . EmÀûxou dans la souscription NS 727 . Par conséquent, même s'il convient de

rester prudent. dans la mesure où le matériel mis au jour à Néapolis attend encore d'être convenablement

publié, les timbres amphoriques eux-mêmes semblent montrer que les périodes V et VI ont été mal définies:

ils inciteraient en outrc à placer la souscription NS 7 au Ile plutôt qu'au 1er siècle, une datation que l'analyse

de la base C 5 viendra bientôt étayer.

25 E. GrLybek. O!). ('it .. p. 76.

26 Malgré Chr. Habicht. Rhodian Alllphora Stalllps and Rhodian Eponyllls. REA lOS (2003). p. 56~.

27 lu. P. Zajcev. Absolute and Relative Chronology of Scythian Neapolis in the 2'''' Century BC. in V. Stolba, L. Hannestad (edd.). Chrono!ogies oj'the B!ack Sca Area in the Peri()(1 c. 40()-/OO Be. Aarhus, 2002. p. 259-273. avec le compte rendu de :--J. Badoud. BA 2()()7. n" 243.

130 N. BadoL/d

Notons enfin qu'ÀQLOTElèlCi; KAElOL8ÉflIO; xn8' ùoOwlnv èlÈ ÀyOQnXAEU; et son frère 'EQm:Ocpéxv1l;

(adopté par le même homme) étaient adultes, mais encore jeunes, lorsqu'ils participèrent à la souscription

Lindos 252: ils y apparaissent cn tant que contributeurs indépendants, mais leur père a également versé

une certaine somme en leur nom2~. En outre, comme ra relevé Chr. Blinkenberg29 , leur formule d'adop

tion n'apparaît dans aucun des deux cas. Elle a cependant pu disparaître dans le premier et être omise dans le second: mieux vaut donc s'abstenir d'en tirer argument sur le plan chronologique. Il n'en demeure

pas moins que Lindos 252 est vraisemblablement antérieure à NS 7: si Chr. Blinkenberg place la première

inscription vers 115, plusieurs indices, dont le fait qu'ÀQLOTElè)C1Ç; et 'EQCiWCPc'iv1l; soient devenus prêtres

d'Athana respectivement en 100 et 109, montrent qu'elle pourrait être un peu plus ancienne. A supposer par

conséquent que Lindos 252 date de 125 environ, NS 7 pourrait fort bien appartenir aux années 120-100.

En somme, l'attribution de OCiOLcpeJJV à la période VI du timbrage rhodien est beaucoup moins contrai

gnante qu'il n'y paraissait au premier abord: ÀQ1:EfllbLUQOÇ; et M1lvoboTO; 1 ont probablement réalisé la statue de l'éponyme peu après 122. S'il est exact de préférer ce terminus à celui de 108, c'est toute l'organi

sation des périodes V et VI du timbrage qui doit être revue.

C 5. ZPE 165 (2008), p. 67-72, 1

La base publiée par E. Grzybek, qui conserve la signature de M1lvoboTO; 1 et de XCiQflOAU;, est incom

plète à gauche. Elle portait les statues de trois notables rhodiens: un individu dont le nom n'est pas conservé:

OO/clJxQéml; ÀJtoHobénou XCiO' Ù08WlUV èlÈ ÀQWWXQéxTEUÇ;: l'un de ses deux fils, ÀJtoHobOTo;

OO/cuxQénEu; xuO' Ù08WLCiV bÈ LLUOLOWéxwu, qui fut honoré par un grand nombre d'associations,

parmi lesquelles un XOIVÔV LCillo8QCtlxLcw1:ÙV OTOAEIlCtlEl())V K/cfumXt:Qflu)V BEQEVLXElWV. Or. comme

l'a relevé l'éditeur de l'inscription, les noms de Ptolémée, de Cléopâtre et de Bérénice n'ont coexisté qu'à

deux reprises dans la famille royale égyptienne, à laquelle la création du XOLVOV rendait manifestement

hommage: sous le règne de Ptolémée IX Sôter II (116-80), qui épousa Cléopâtre IV puis Cléopâtre Séléné,

dont il eut vraisemblablement Bérénice III: et sous le règne de Ptolémée XII Aulète, époux de Cléo

pâtre VI, qui lui donna Bérénice IV. Cependant, seule la première génération semble avoir bénéflcié d'une

certaine popularité dans le monde grec. E. Grzybek suggère donc de partir du principe que le XOLVÔV

LUIlOOQU[XICWTÜV OTO/ŒIlCllElu)V KAfumHQfL()Jv BfQEVlXElWV a été f(mdé entre 116 et 93, voire un peu

avant, lorsque le futur Ptolémée IX gouvernait l'île de Chypre (entre 118 et 116, semble-t-i\). Mais, selon

lui, les années 116-107 seraient «très peu vraisemblables», dans la mesure où Cléopâtre III, qui régnait

alors avec son fils, est normalement la première citée dans les documents contemporains: il faudrait d'autre

part exclure les années 101-88, pendant lesquelles Bérénice III était mariée à Ptolémée X, frère et rival de

Ptolémée IX (chassé d'Alexandrie en 107). En revanche, la période 88-81/80 pourrait entrer en considéra

tion, dans la mesure où Bérénice III était parfois appelée «Cléopâtre Bérénice». Néanmoins, attendu que

XC1Qflo/cn; était déjà citoyen rhodien en 93 (E Il), la base qu'il signa comme Tyrien avec son frère aîné ne

saurait descendre aussi bas: son éditeur propose donc de la placer «vers 100»30. C'est laisser subsister une

contradiction entre les indices de datation fournis par l'histoire des Lagides d'une part et la généalogie des sculpteurs d'autre part.

En 107, Ptolémée IX est contraint à quitter Alexandrie: il y abandonne sa femme Cléopâtre Séléné (qui

épousera probablement Ptolémée X la même année) ainsi sans doute que Bérénice III (puisque celle-ci

deviendra à son tour la femme de Ptolémée X). Si l'on admet en outre qu'elle est la fille de Cléopâtre Séléné,

Bérénice III n'a pu naître avant 11531 . Par conséquent, il semble qu'il faille placer notre inscription entre

115 et 107, quel que soit rembarras suscité par le fait, d'ailleurs assez aisé à concevoir hors d'Egypte, que

les LCifloGQCtlXLCi01:al s'y trouvent d'abord qualifiés de HtoAfflUlELOL, puis de Kh:uJl:éx'tQELOL - ce dernier adjectif pouvant se rapporter à Cléopâtre III aussi bien qu'à Cléopâtre Séléné.

2g Lil/dos 252,1. 13: 17-IX,

29 Chr. Blinkcnberg. Lil/dos 252, col. 555.

30 E. GrLybek, op. cil .. p. 75.

31 C. J. Bcnnett. Clcopatra V Tryphacna and thc Gcnealogy of thc Later Ptolcrn ies. AI/l'Soc 2X (1997). p, 65,

-

Unejàmil/e de hrOlôers originaire de Tvr 131

C 6. IG XII, 1, 109 L'inscription n'est connue que par la copie qu'en a donnée S. Saridakis, ainsi reproduite dans les lnscrip

tiol1es Graecae:

LEIL'.ANIA ONKAI

OYKAIKAPMEJ\AL o TYPIOYEnOIHLE

A la dernière ligne, Fr. Hiller von Gaertringen suggérait de restituer: [AQLEflCb())Qoç M1lvoML)0[u) TÛQLO<Ç> ÈrroLllŒ'.

La restitution n'est guère satisfaisante, dans la mesure où elle ne parvient pas à donner sens aux lettres KAPMEJ\AL, dans lesquelles il est difficile de ne pas reconnaître le nom de <X>aQfl<ô>J,CXç. Reprenant une conjecture de J. Kirchner aux lignes 2-4, S. Dow proposait donc la lecture suivante:

1--- no)onbüvl Al---) [---]ON KAI [AQLEfllbwQoç[ [XaQflôÀ[oU xcù <X>nQfl<6>Àœ; [AQn:~-) r/-llb(I)Q]o[u] TÛQlO<l> fIToITjo<n>lvj.

Ainsi établi, le texte de l'inscription ne saurait néanmoins être admis. Comme ra relevé J. Marcadé32 , «la restitution en signature triple est hypothétique» (disons même: sans parallèle dans l'épigraphie de Rhodes); en outre, la restitution de 1. Kirchner, qui suppose un génitif attique à la 1. 3, est «peu satisfaisante» (disons même: impossible, compte tenu du fait que le mot formé sur nooElbêtv à la 1. 1 prouve que notre inscription était rédigée dans le dialecte local. comme l'étaient normalement les inscriptions rhodiennes, sans distinction du statut civique de leur auteur). Ajoutons enfin que le nom d'«AQLEflLèlwQoç XnQfl6Àou» n'est qu'un fantôme suscité par la restitution incorrecte de l'inscription D 7.

Y a-t-il pour autant lieu de souscrire à l'opinion de Chr. Blinkenberg, qui jugeait la «lecture ld'IG XII, L 109) désespérée»33? Assurément non: aux deux dernières lignes de l'inscription, il est en effet relativement aisé de retrouver la trace des fils dAQLEfllb())Qoç, M11V6bowç et XaQfl6Àcxç. En l'occurrence, le nom de l'aîné précède celui du cadet: jusqu'à la publication de G. Grzybek, la formule était sans parallèle34 . Il apparaît ainsi que la signature de la statue ne commence qu'à la 1. 3: de cc fait, si l'on persistait à conjecturer, avec 1. Kirchner, une dédicace à Poséidon à la 1. 1, il serait impossible de donner sens à la 1. 2. Mais il s'agit là soit d'une association de nOOElbaVLnOTCXL, mentionnée dans une construction telle que Tlfln8ÉvTa ùrrà nOOElbaVlaoTêtv, soit du concours des Iloonèlâvln, remporté par l'!wl7orandus:

vlxâoavTa IloOElbâvLCX - cette dernière solution paraissant la plus vraisemblable. Dans la première hypothèse.la 1. 2 comprendrait la fin du complément d'agent, constitué de noms d'associations et éventuellement de personnes: dans la seconde. elle se rapporterait au palmarès de l'hol1of'(/ndlls ou, plus largement, à son cursus. Le texte de l'inscription peut donc être établi comme suit:

[--- nO)LEIL'.ANIA[---j [---ION (WL [---)

IM1lv6ÔOT)o<ç> xal <X>CXQfl<ô>Ànç IAQLE/-ub(IJQ]o[u] TÛQLO<L> ÈrrOLljo<n>[vj.

D 7. Hesperia 4 (1935), p. 81-89. n" 38 + Hesperia 29 (1960), p. 56, n" 81 En 1835, K. Pittakys3S fit connaître un fragment d'inscription découvert sur l'agora d'Athènes, dont il reproduisit ainsi la dernière ligne. qu'une nouvelle cassure devait bientôt faire presque entièrement disparaître:

321. Marcadé. Recueil!. 15. n. 1. Cf. G. Zimmcr. K. Baïrami.loc. cit.

33 Chr. Blinkcnbcrg. op. cil .. co!. 54.

34 Cf. E. GrLybek. o/!. cil .. p. 75: «Die ncue rhodische In,chrift ist das erste epigraphischc Zeugnis. das da, Brüderpaar Menodotos und Charmolas. die Siihne dcs Artclllidoros. in dieser Rcihent()lge ncnnl.»

35 K. S. Pittakys. L'a/lcie/lill: AI!z2I7e.1 011 la descriptio/l de.1 a/lti(fllités d'At!z2/les el de .Ies (!m'irolls. Athènes. IX]5. p. 67.

132 N.Badoud

..... XAPMHflOYKAIMHNOflOTOLAPTEMIflQPOY

TYPIOIEnOIHLAN

Près d'un siècle plus tard, en 1931. Fr. Hiller von Gaertringen36 rapprocha ce document des inscriptions

rhodiennes mentionnant ÀQTE/llbùJQo:; et ses fils, et proposa de lire:

[---J XUQ/l<ô),>ou XUL M1lvôbow:; ÀQTqubéùQou TÛQLOL ÈrroClloav.

En 1935, éditant ce qui serait désormais le fragment IG IF, 3147,1. Kirchner ajouta une restitution à la cor

rection introduite par son compatriote37 :

[ÀQTqtLbùJQo:;] XaQJl<ôÀ>ou XCxL M1lvôbow:; ÀQTqubc!JQou TÛQLOL Èrrollloav.

La même année, S. Dow démontrait que le fragment vu par K. Pittakys appartenait à un important monu

ment agonistique dont il donnait l"édition princeps; dans les addenda de son article, il indiquait souscrire

à la restitution de son prédécesseur38 . Bien que sa publication continue à faire autorité, rétablissement du

texte de la signature est loin d'avoir emporté la conviction. Dans son article de 1941. S. Dow lui-même se

montrait dubitatif''!; alors que L. Moretti40 et P. Cabanes41 préféraient conserver la leçon de K. Pittakys.

y. Goodlett42 et S. Settis43 se sont ralliés à la solution défendue par Fr. Hiller von Gaertringen. Pour

tant. dès 1941. Chr. Blinkenberg attribuait l"inscription «Loewy 308» (notre IG IF, 3147) à M1lvôbmo:;

et XaQJlôÀa:; ÀQTqubtoQOL'..(..(: si J. Marcadé45 puis G. Nachtergael46 , E. Grzybek47 , G. Zimmer et K.

Baïrami48 se sont montrés enclins le suivre, c'est dans ce qu'ils considèrent comme une hypothèse. Seule

M. Muller-Dufeu adopte résolument la lecture de Chr. Blinkenberg, mais en continuant à postuler l'exis

tence d'une lacune au début de la signature4'!.

En réalité, deux raisons prouvent qu'lG IF, 3147 porte bien la signature des deux frères et d'eux seuls.

La première est d'ordre épigraphique: la copie de K. Pittakys, de mauvaise qualité, n'exige nullement la res

titution du nom d'[ÀQTqLLbùJQo:;]; en revanche, elle s'accommode fort bien de la correction XUQ/l<ôÀa:;>.

Sans doute est-ce la lecture erronée de ce nom, pris pour un génitif (XAPMHflOY), qui a fait conjecturer

la disparition d'au moins un mot au début de la ligne (marquée par une série de points). La seconde raison

est d'ordre prosopographique: le personnage dont J. Kirchner a conjecturé l"existence, «ÀQTEJllbùJQo:;

XUQJlÔlcOU», n'est pas connu par ailleurs, au contraire de XaQ/-LôÀa:; ÀQn'/-LLbtÎ)Qou, régulièrement asso

cié à son frère M1lvôbmo:;. Par conséquent, il faut rétablir ainsi la signature d"IG IF, 3147:

XUQ/-L<ôÀet:;> xcù M1lvôbow:; ÀQTEJllbc!)Qou TÛQLOl Èrrollloav.

Le fragment copié par K. Pittakys faisait partie d'un monument agonistique élevé à la gloire du lutteur,

boxeur et pancratiaste athénien MljvôbùJQo:; rvcxcou. C'est ce que S. Dow a démontré (j'y ai fait allusion)

36 Fr. Hiller von Gaertringen. Rhouos. RE Suppl. V. 1931. col. 831.

371. Kirchner, IG IF, 3147.

3R S. Dow, in J. H. Oliver. S. Dow, Greek Inscriptions. Hesperia 4 (1935). p. 90.

3'! S. Dow, A Family of Sculptors from Tyre, Hnperia 10 (1941). p. 353-355.

,,(0 L. Moretti, Isui;ioni agonistiche grec/n', Rome. 1953, p. 134-135 .

..( 1 P. Cabanes (dir.), Corpus d!'s illscriptio!lS gr!'ciju!'s d'JI!rrie méridionale et d'Epire 1.2. Inscriptio/l.1 d'Apollonia d'J!-l\Tie, Athènes, 1997.321.

42 Y. C. Goodlett. op. cir.. p. 677.

43 S. Settis, loc. cir.

44 Chr. Blinkenberg. Lindos, col. 36.

45 J. Marcadé, Recueil 1. 16.

46 G. Nachtergael. res Calales ('1/ Crèce et les SlÎtéria de Delphe.l. Recherches d·hi.ltoire et d'épigraphi!' hellénistiijues. Bruxelles. 1977. p. 488. n" 75.

47 E. Gr7ybek. up. cir.. p. 75.

4R G. Zimmer. K. Baïrami.lo('. cit .

..('! M. Muller-Dufeu. op. cit .. p. 885. n" 2640.

,...

Une.fàmille de bron:;iers originaire de Tvr 133

en le rapprochant d'un monument de Délos élevé en l'honneur du même athlète50 et en lui rattachant cinq

autres fragments51 , auxquels un sixième, identifié par B. Meritt, est venu s'ajouter en 196052 .

Or la datation de ces monuments n'est pas satisfaisante, et l'édition de l'inscription athénienne ne l'est

pas non plus. Réservant à un autre article53 l'examen de ces deux questions, qui nécessiterait un trop long

excursus, je me contenterai de faire observer que ni le terminus post quem de 146 ni le terminus ante quem de 130 que S. Dow attribue aux monuments ne sauraient être retenus. Avant toute chose, il convient

de tenir compte de la période d'activité de XCiQflOACie; et de M1lvobowç; TUQlOL, dont le dossier réuni ici

même montre qu'elle a probablement commencé après 124 (B 4), et qu'elle s'est assurément achevée avant

93 (E Il). D'autre part, si le «roi Ariarathe» qui lui décerna une couronne est bien le cinquième du nom.

comme on l'admet généralement, les chances sont faibles - mais non nulles - que M1lvobwQoe; rVC((OLl

ait poursuivi sa carrière athlétique après 110. En toute hypothèse, le monument réalisé par XcxQfloAae; et

M1lvob01:0e;. comme son pendant dél ien. peut donc se placer autour des années 120-110.

D 8.NESM 19 NESM 19 a été datée du début du l'" siècle par son éditeur, G. lacopi. L'inscription nous apprend que l'hol1orandus, AUOLf.lCXXOe; AQLOLELbCi, a servi dans la marine de guerre rhodienne, qu'il a exercé la fonction de

ay1lflc1lV ù!.uo80ç; ÈJLl Tde; X(ùQne; '"[de; Èv LCU VaOû.ll, et qu'il a été gymnasiarque. Parmi les dédicants de la

statue figurent son père. ses frères et sœurs, son épouse. ses fllles et son beau-père. rOQ'(cùv AQlOLE(è)Ci. l'un

des frères de AUOLf.lCiXOe;, est attesté sur la «grande liste des JLQW[)ULEQOL». Cette dernière inscription. qui

énumère les très nombreux dédicants - tous majeurs - d'une statue élevée en l'honneur d'un gymnasiarque.

ne date pas de 69, comme on l'a admis depuis 193854• mais de 81 55; elle mentionne un certain AQLOLElbne;

AUOLflÛXOU xn8' i 108wLUV br EÙCiQXLÙu. qui ne peut être que le fils de AUOLf.lUXOe; AQLOLElÙCC S'il

n'apparaît pas sur la base N ESM 19, au contraire de ses sœurs BouAnxQéu1l et fOQ'(;), c'est sans doute

qu'il n'était pas né lorsqu'elle fut édifiée. En partant du principe que les Rhodiens atteignaient la majorité

à 18 ans, comme les Athéniens5(" on peut donc placer le monument signé par XCiQf.lOACiC; et MllVoboTOe;

avant 81 + 18 = 99.

D 9. AER l, 7

Il est impossible de dater précisément cette dédicace élevée à Hermès et à Peithô par le collège des hié

ropes57 . On notera cependant que NlxoflCiXOC; A11TObû)Qou, l'un des ses auteurs, ne saurait être identifié à l'homonyme qui exerça la charge de hiérope à Camiros en 1605~, malgré la prudente suggestion de l'édi

trice, Y. Kontorini 59 . Le premier est manifestement le petit-fils du second, ce qui confirmerait, si besoin

était, que la dédicace AER I. 7 a été élevée autour de 100.

D 10. Lindos 281b

La base Lindos 281 porte deux inscriptions dont le texte et la gravure, similai res, indiquent qu'elles sont

contemporaines: celle de gauche (a), associée à une statue signée par 'EJLLXCiQf.lOÇ; LOAEÙe; C~)l Ù ÈmbCifllCX

50 ID 1957.

51 S. Dow, ill 1. H. Oliver. S. Dow. Greek Inscriptions, HesJ7eria 4 (1935). p. 81-89.n" :18.

52 B. D. Meritt. Greek J nscriptions. Hesfieria 29 (1960). p. 56. n" 81.

53 N. Badoud. M. Fincker. J.-Ch. Moretti. Les monuments honorant l'athlète Ménodôros Gnaioll, il paraître.

541. Benediktsson. Sur la date dïG XII. 1.46. afilld ChI'. Blinkenberg, Lindiaka VII!. Dellx dO('[/lI1ellts chmllologiqlles rhodiens. Copenhague. 1938, p. 27-28.

55 N. Badoud. La cilé de Rhodes. De la chrollologie il l'histoire. thèse de doctorat. Bordeaux, Neuchâtel. 2007. p. 2~5-2~8. 56 Arist.. Ath .. 42.1.

57 La question se pose du rapport que cc collège entretenait avec celui des LfQOOhCXl. attesté dans d'autres inscriptions de la ville de Rhodes.

Sil TC 53, 1. Il (inscription communément datée de 158).

59 V. Kontorini. [lIscriptiol1s il1(;dites retatil'es il l'histoire el (IIIX cllites de Rhodes (fil If' et (fil l"~ .l'. ({\'. J.-C Rhot!iaka 1. Louvain-la-Neuve. Providence. 19~3. p. 70. Il. 27X.

134 N.Badol/d

bÉÙOTW xnl 'ErrlxuQ/-IOt; 'EmXâQ/-LOU 'Pôè:not;, honore ZllvÔÙOWt; ~locpâvTOU, tandis que celle de

droite (b), honore le petit-fils de ce dernier, ZllvôbOTOt; ~locpâvTOU TOÛ ZllvobôTOU, dont XcxQ/-Iôll,nt; xnl

M11VÔÙOTOt; ÀQTE/-Ilbc))Qou TL'QlOl réalisèrent la statue. Deux indices permettent d'estimer la date du monument. assurément antérieur à 93, compte tenu du

statut d'étranger qui est encore celui de XnQ/-Lô/,cxt;. ZllVÔÙOTOt; ~LocpâvTOU TOÛ Zllvobôwu fut revêtu

du sacerdoce d'Athana Lindia en 64: en admettant qu'il avait alors soixante ou soixante-dix ans60 , on peut

en déduire qu'il était né dans les années 130-120. Or il ne devait pas avoir beaucoup plus d'une vingtaine

d'années lorsque le monument fut édifié, parce que son grand-père était eneore en vie à ce moment-là.

D'autre part, . ErrLxuQ/-lOt; était aetif dès les années 15061 : il avait déjà reçu l'ÈmÙf1/-1lct en 127, mais tra

vaillait encore seuW2: on le retrouve associé à son fils dans une inscription postérieure à 121 63 . Il est donc

possible que l'inscription date de 100 environ, comme le propose Chf. Blinkenberg, mais une date légère

ment antérieure - vers 110- pourrait être préfërable.

E II. Lindos 285

La statue que XUQ/-l0II,f1t; ÀQTE/-IlbcDQOU sculpta pour NL}wyoQnt; NlXUYÔQf1 xn(j' U08EOlUV ÙÈ OElOlOU

revêt une importance toute particulière. Elle a en effet été dédiée en 93, date à laquelle l'hol1ore/ndus exer

çait le sacerdoce d'Athana Lindia: à ce moment, son auteur ne portait plus l'ethnique de Tyrien, mais celui

de Rhodien. La base E Il constitue donc le pivot autour duquel s'articule toute la chronologie des inscrip

tions mentionnant ÀQT!-'/-lîbülQOt; M11vobôTOU et sa descendance.

E 12.AERII,63 En consacrant aux dieux une statue signée par XcxQ/-lÔIl,C(t; ÀQTE/-I.lbc;)Qou . PÔbLOt;, les stratèges de la cité

ont voulu honorer le prytane TlwxxQâTllt; ~n/-lOxQâTEUt;, dont une inscription découverte à Ténos montre

qu'il commanda également une opération de la marine rhodienne dans les Cyclades6+. Comme Fr. Hiller

von Gaertringen date hypothétiquement ce dernier document des guerres mithridatiques, V. Kontorini situe

la base signée par XcxQ/-lôll,nç: à la même époque65.

L'opération dont témoigne l'inscription de Ténos eut probablement lieu entre 88 et 84, lors de la pre

mière guerre mithridatique66 , ou entre 84 et 82, du temps où Aulus Terentius Varro, appuyé par plusieurs

cités grecques, combattait les pirates67 . De fait. dans l'inscription de Ténos, plusieurs indices plaident en

hlveur d'une date dans les années 80, ou s'y accordent:

- Le triérarque, ::::ElVLt; À/,X/-IfU)VOç: xnO' Ù08fOlCXV ÙÈ L/-LlVblJQOlJ, était encore mineur lorsque fut lan

cée la souscription Lilldos 252, à dater de 125 environ (cf. B 4). Aux lignes 208-211 de ce document. Chf.

Blinkenberg restituait en effet:

L/-llVÙVQOÇ [--- [

ÂlvÙOrrOIl,Lw[; X(xL imÈQ TOû1

uioû ::;:ELVLO; [X(xl TOÛ rrârrrroll '![

L/-lLVÙUQOU Âlv[borrOll,lW ---1

Néanmoins, voir un homme contribuer pour son grand-père ne serait pas seulement insolite, mais incom

préhensible. En outre, d'un strict point de vue onomastique, on ne s'expliquerait pas que le second - assez

vieux pourtant pour avoir survécu à son fils, absent de la souscription, et connu son arrière-petit-fils - soit

60 Chr. Blinkenberg, Uni/os 2~lb, col. 591. notait déjà que ZllvâboTOÇ devait être «asse'! vieux» lorsqu'il accéda au

sacerdoce d'Alhana Lindia.

61 IG XII. 3.103.

62 Uni/o.1 232.

63 Uni/o.1 246.

6+ IG XII. suppl.. 317.

65 V. Kontorini, AER II. ô3, p. 150.

66 App .. Mi/II .. 24, 33.

67 Cie .. Verr .. 2.1.~9.

Ullefami/le de lmm~icrs originaire de '(VI' 135

dénué de patronyme. à l'image d'un mineur. La solution proposée par Chr. Blinkenberg ne peut donc être retenue. Je préfère restituer:

L/-llVÔUgO:; [---1 ALvborro!Jm[:; xcxL ùJtÈg TOU OETOU] UlOl! :;dVlOÇ; [AÀX/-lÉOJvoç; x(,{'O'U'(08Wl('{V ÔÈ) 681 L/-llVbugou AlV[ borro/'lL(,{1

Malgré l'importance considérable de l"adoption dans la société rhodienne, c'est la première fois qu'un document établit ainsi l'existence d'un lien de nature économique entre un citoyen et son père adoptif. L'adjectif même de 8ETÔ:; n'apparaît dans aucune autre inscription rhodienne, ce qui ne remet pas en cause la validité de la restitution. - Le secrétaire, AOTUXgÙT1l:; AOTuXgéHH1Ç;. devrait en toute rigueur être identifié à son homonyme exact, qui fut hiérothyte en 121 et prêtre d'Athana en 8769 ; mais il pourrait également s'agir du fils de ce dernier. AOTUXgÙT11Ç; AOTUXgéHEU:; TOU AOLUxgéHEUÇ;, prêtre d'Athana Lindia en 60, qui vivait eneore en 3870.

L'épimélète. ÀQLOTEÙÇ; ÀglOlÉW:;, fait partie des hiéropes de l'inscription 0 9. gravée au tournant des Ile et Fr siècles. - L'inscription gravée en l'honneur de TL/-LaxQùT1l:; L'lCq.LOXgÙTEuÇ;, à peu près contemporaine de la dédicace qu'il fit élever à Ténos, est donc à placer autour des années 80. Comme elle n'est signée que du seul XaQ/-lôÀC1ç;, elle est probablement antérieure à 86, date de la base GIS, sur laquelle figure également le nom du fils de Xelg/-lôÀü.I;, MllvôboLoç; II. O'autre part, un contexte de guerre rendrait on ne peut mieux compte du fait que la statue de TLIlHxgùnlÇ; L'lC1/-l0XgÙTEuÇ; ait été dédiée par les stratèges de la cité. Par conséquent, il faut peut-être placer la base E 12 au début de la première guerre mithridatique, en 88 ou en 87.

E 13.ReclleiII,13 Le bloc, brisé à gauche, conserve la fin d'une signature: [---] ÀgLE/-llÔc!)gOU 'PÔÙLOÇ; ÈrrolllOf. Si la description (L ouvert) et la datation (seconde moitié du Ille siècle) que P. de la Coste-Messelière 71 a données de l'inscription étaient exactes, la statue ne pourrait être attribuée à XaQ/-lôÀaç; ÀQLE/llÔU)QOU, attesté comme citoyen rhodien dans une inscription de 93 (E Il); mais la photographie publiée dans le Recueil des signa

tllres de sculptellrs grecs montre que le L est déjà fermé, et invite à placer le document dans la seconde moitié de l'époque hellénistique: on peut donc suivre la proposition de 1. Marcadé. et restituer [XaQllô/,aç;] Àgn'/-llÔU)g01.1 'PÔ()LOÇ; ÉrrollloF. En revanche, il est douteux que la base soit à mettre «en rapport avec la consécration de I"Apollon des Lindiens signalé par Pausanias (X, 18.4)>>72: car cette dédicace est vraisemblablement antérieure au synécisme de 408, à l'issue duquel Lindos cessa d'exister en tant que cité.

F 14. ASAA 1986-1987, p. 271. n" 4 G. Pugliese Carratelli a probablement eu raison de restituer XC1Q/l[ÔÀC1Ç; ÀQLE/llbc!)Qou] 1 'P[ÔÙLO:; Xell] 1

Lénug[oç; ÀvnOXE"l1ç; ErrolllOavl sur ce fragment de base remployé dans le Tétrapylon de Rhodes: si l"association des deux sculpteurs est inconnue par ailleurs. ils étaient assurément contemporains l'un de l"autre, puisque le second a également travaillé avec 'EJtlXnQ/-lo:; 'Emxùg/lou 'PÔbLOÇ; (cf. 0 10).

GIS. Lindos 293c La statue de TL/lOXgÙT1l:; EurroH/lou, LEgü.LEUOnç; À8élvaç; AlV()laç; xcù L'lLà:; IloÀlÉOJç; XCll ÀgTÙ/lLWÇ; KExola:; xnt L'lLOVUOOU fut réalisée au cours de l'année 86. lorsque l'hol1orcLndus exerçait le premier et le

6R Ligature (1.») et abréviation normales dans la formule (l'adoption rhodienne de cette époque.

69 Lilldos 247.1. 1\: 1. F. col. ilL 1. 1.

70 Lil/dos 1. H. col. III. 1. 2-3: 350.1. 18-1<).

71 P. de la Coste-Messelière. Inscriptions de Delphes. BCH 4<) (1<)25). p. 76. n" 1.

72 .1. Marcadé. R('clieil L 13.

136 N.Badoud

plus haut des sacerdoces mentionnés dans son cursus: le prêtre d'Artamis Kékoia73 et celui de Dionysos 7.+

apparaissent en effet dans la liste des OUVlEQElr; qui accomplirent la dédicace, à l'inverse du prêtre d'Athana

Lindia et de Zeus Polieus.

G 16. Lindos 702 Cette base porte la signature de XaQlloÀar;, qui travaillait encore seul en 93 (E Il), voire au début de la

première guerre mithridatique (E 12), et de M1lvobowr; IL établi à son compte dès avant 80 (H 17). Il faut

donc la placer vers 86, date de la base G 15, signée par les mêmes artistes. Le hlit qu'elle se réfère à un

homme ayant servi dans la marine rhodienne confirme cette hypothèse.

H 17. NSER 4 Nul n'a remarqué que plusieurs membres de l'équipage qui dédia le monument signé par Ml]VoèloTOr; II

se retrouvaient dans une autre dédicace de la flotte rhodienne, AER II, 275 . En revanche, V. KontorinÎ.

l'éditrice de cette seconde inscription (dont V. Gabrielsen76 a eu tort de contester le rapport avec la marine)

n'a pas manqué de faire observer qu'elle devait être plus ancienne que la «liste des JTQEO!)ÜTEQOL», seule à

mentionner la formule d'adoption de trois individus attestés dans l'un et l'autre document 77. Considérant

que la liste des JLQEOr)ÜTEQOl était «datée avec certitude de 68 environ», selon l'opinion communément

admise, elle a donc situé la dédicace AER II, 2 dans le «premier quart du Fr siècle»7g. Or la liste des

JTQEof)ÜTEQOL ne date pas de 68, mais de 8)79: c'est là le terminus ante quem d'AER IL 2, contemporaine

de la dédicace signée par M11VoboTOr; II. Comme le sculpteur travaillait encore avec son père en 86 (G 15), les deux inscriptions doivent probablement être placées entre 85 et 82, années marquées par une intense

activité de la flotte rhodienne (cf. E 12).

l 18. Lindos 305 Cette base signée par Ml]Vobowr; II et XaQlVOr; Aaobuœûç ne peut être précisément datée. Si Chr.

Blinkenberg la situe vers 70, c'est qu'il considère que le second sculpteur «ne semble avoir travaillé dans

l'île de Rhodes qu'à partir d'environ 70: peu de temps après il y obtint l'autorisation de séjour (Èmballla)>>go.

Le savant danois place en effet vers 70-50 deux bases signées par XaQlVOr; AaoèlLXEùÇ cUL cl Èmèlallla

èltÔOTaL HI: mais, si l'une d'entre elles paraît de peu antérieure au milieu du 1er siècle82 , la seconde n'offre

d'autre indice de datation que la signature du sculpteur83 . Le terminus de 70 s'avère donc arbitraire. D'autre

part, il n'est pas du tout assuré que XaQlvor; AaoblXEUr; ait reçu 1'~:JtlÔaf.L(a «peu de temps après» s'être

établi à Rhodes, puisqu'il a signé trois des sept œuvres que nous lui connaissons, soit près de la moitié de

sa production, alors qu'il ne bénéficiait pas encore de ce privilège. En conséquence, il faut pour l'instant

se contenter de situer l'activité de XaQivo; AaoÔLxEü; dans les années 80-50, non sans préciser que

n Lilldos 293c. 1. 11-13.

74 Lilldos 293c. 1. 14-15.

75 NSER 4. 1. 12 (1---1 DUOlqJ(\)VTOÇ): cf. AER Il, 2. col. IY. 1. 12 (Tlf1ÙQUTOÇ DeWlCIJ(ÎJVTO;). NSER 4, 1. 13 (1--

AQlIOTOf'lo('/,cn'): cf. AER II. 2, col. IY.1. 17 (cDOJJJV AQIOTOf>OlrÎ,Ol!). NSER 4.1. 25 (<<[--- ---P,lO;»): cf. AER I!. 2. col. Il!. 1. 23 (P6blc ·PÙèllO;). NSER 4.1. 29 (1--- ---]yh'El'C:): cf. AER IL 2, col 1.1. 9 (Ex{f-loLJh1c: 8fl'y{va';) ct col.lY.1. 13 (Tl]J6<)lIÎ,o;

AQlOTO'!{:VFl';).

76 V. Gabriclsen. The Nam! Aristocracy of'He!!cnistic Rhodes, Aarhus. 1997, p. 190. n. 52.

77 'En'uQXo; KuiJ,lùvwno; (xuO' ÛOOEOÎUV bic: AQLOTO]J6Z011): AER Il. 2. col. 1. 1. 10; le XII. 1. 46. 1. 206-207. 'IEQoxiJj; '!EQoxhf,c: (,.wO· ùoOro(uv b~' Al---]Oll): AER Il. col. 1.1. 22: le XII. 1.46.1. 300-301. MfV[(JTQUTO; MfVFCJTQÙTOl' (xuO' üoOro((.(v b~' NlXOOT(léHOV): AtR Il. col. Il. 1. 17; le XII.!. 46.1. 365-366.

78 V. Kontorini. AER II. 2. p. 45.

79 Cf. slIpm 0 8.

RO Chr. Blinkenberg. op. cir.. col. 634.

81 Chr. Blinkcnberg. op. cir.. col. 56. n" 95.

82 le XII. 1. 107. cr. E. E. Rice. Prosopographika Rhodiaka. ABSA 81 (1986). p. 233.

83 le XII. 1. 72a.

Une/amille de hron-;.iers originaire de Tyr 137

le sculpteur a assurément reçu l'ÈmbCXJ.llCX après 81. C'est en effet la date de la liste des JTQwfhnEQOl,

dans laquelle il convient de restituer le nom d'AOcxvcxyôQcxÇ M1lvobcJ1QOU84, dont XCXQlVOÇ AcxobLJ.Œi1ç

lOl à EmèlcxJ.l(cx bÉèloTCU réalisa ensuite la statue (AER Il, 5): un certain MOOXLWV avait alors adopté

1 ïlOnorandus.

J 19.NS31 Au bas de cette inscription publiée par A. Maiuri (qui l'a datée du ne siècle av. 1.-c.), on lit encore le début

d'une signature, qui se prolongeait sur un autre bloc, aujourd'hui perdu: XcxQJ.lô),cxç [---J. Il s'agit sans

doute de XcxQJ.lô),cxç ÀQTEJ.llbciJQou, comme l'a suggéré J. Marcadé85 . Mais le sculpteur était-il encore

Tyrien (D) ou déjà Rhodien (E-G) lorsqu'il a réalisé le monument? Et s'est-il associé pour l'occasion à

son frère (D), à son fils (G) ou à un autre artiste (E) ? Quoi qu'il en soit, rhol1oranda, fllle d'un certain

KCX)),lCXQX(bcxç - Tl/ .. JJaJycxooct comme le voudrait l'éditeur, ou peut-être Tq.J[U1JyCXOOCX -, ne semble pas

pouvoir être considérée comme la sœur de ~ElVOJ.lÉV1]Ç KCXÀÀLCXQX(bcx86 ou de [---JQN KctÀÀlCXQX(bcx87 ,

qui vécurent dans la seconde moitié du 1er siècle av. J.-c.

III. Trois inscriptions problématiques

1. Lindos 302 Le texte de Lindos 302 a été ainsi établi: [Ml]vôlbowç 'Pôbtüç ÈJTOll]OE. Selon Chr. Blinkenberg, «la

restitution du nom du sculpteur paraît certaine, puisque nous ne connaissons pas d'autres artistes rhodiens

dont le nom se termine par -èlOTOÇ».

Cependant, l'édition de Chr. Blinkenberg ne repose pas sur une photographie ou sur un estampage,

mais uniquement sur une copie de K. Fr. Kinch: la paléographie de l'original ne peut donc confirmer la

validité de la restitution. D'autre part et surtout, le patronyme de M1lvôboTOÇ II figure sur toutes les bases

qu'il a assurément signées: pourquoi serait-il absent de Lindos 302 ?

2. 1GB 515

Sur la lame de plomb découverte à l'intérieur de l'Apollon de Piombino, 1. Letronne88 a lu: r .Jllvôbo[wç

--- XCXL ---JCPcllV 'PÔèllOÇ frrôouv (sic). S'autorisant du monument athénien copié par K. Pittakys (D 7),

D. Raoul-Rochette89 fut le premier à suggérer d'y restituer le nom de [MJ1lvôbo[wç TUQlOÇ], tout en met

tant en cause l'authenticité du document. Sans guère accorder d'importance à ce dernier point, S. Dow9o crut

pouvoir confirmer la conjecture de son prédécesseur en identifiant le sculpteur à «l'un des deux membres

de la famille de M1lvôèlowç qui devinrent citoyens rhodiens», c'est-à-dire à M11vôbowç II XcxQ/-LôÀcx,

dont il situait l'activité au milieu du Icr siècle av. J .-C. (cf. pl. L 2). Dans le célèbre article qu'elle a consacré

à l'Apollon de Piombino, comme dans tous ses travaux postérieurs, B. Sismondo Ridgway va jusqu'à consi

dérer l'identification comme prouvée91 . Tout en se réclamant de son autorité, V. Goodlett attribue par contre

la lame à M1lvôbowç 1 ÀQTEJ.llbuJQou92 ; c'est actuellement l'opinion dominante93 .

84 le; XII, 1,46,1. 17, olt Fr. Hiller von Gaertringen suggérait la restitution lAvbJguy6guç M1lv[oè)(;)Jgov.

85 J. Marcadé. Ral/eil I. 20.

86 Lil/dos 343,1. 27: 37Rb. 1. 139.

87 Lil/cIos 361a.1. 3.

88 J. Letronne. Explication d'une inscription grecque trouvée dans l'intérieur d'une statue antique de bronze. Më/lloires A/BL 15 (1843). p. 128-176.

89 D. Raoul-Rochette. Questions de I"histoire de l'art. discutées à J'occasion d'une inscription grecque gravée sur une lame de plomb. et trouvée dans l'intérieur d'une statue antique de bronze. Mëmoires AIBL 17 (1847), p. 150-151.

90 S. Dow, A Family of Sculptors from Tyre. Hesperia 10 (1941), p. 358-359.

91 B. Sismondo Ridgway, The Bronze Apollo from Piombino in the Louvre. AIlIPI 7 (1967). p. 45: ROll/ail Copi!'s ofCreek Smlp/lIre: The Prohlell/ of Ihe Origilla!.I, Ann Arbor. 1984. p. 22: Hel/e/listic Sculpfllre III. The .Inles ol ca. 100-3/ B.C.. Madison. 2002. p. 147: Seco/ld Cha/lce: Creek Sculptural Sludie.1 Rel'i.lited, Londres. 2004, p. 553.

9~ V. C. Goodlett. op. cit .. p. 677.

93 Cf. n. 10.

138 N.Badoud

D'Lm point de vue méthodologique, il importe d'abord de souligner que S. Dow et ses successeurs ne pouvaient partir du principe que la lame de plomb mentionnant les deux sculpteurs était authentique, puisque son inventeur, J.-1. Dubois, était un faussaire notoire. D'autre part, M11VOC'lOTOÇ II Xct.Q).loÀo. n'est jamais attesté qu'avec l'ethnique de 'POC:llOÇ, qu'il reçut, sinon à la naissance, du moins avant de signer ses premières œuvres: il ne saurait donc être question de restituer son nom sur la lame. M1lvoboTOÇ 1 ÀQTE).lLC'l(;JQOlJ portait lui l'ethnique de TUQLOÇ, mais il était actif au ne siècle, alors que la paléographie situerait l'inscription à la fin de l'époque hellénistique ou à l'époque impériale. A supposer que la lame soit authentique, rien ne contraint par conséquent à y restituer le nom de [Ml1lvobo[wç[ plutôt que celui de [Z]llvobo[wç], et rien n'indique que le sculpteur ait porté l'ethnique de TUQLOÇ plutôt qu'aucun autre, hormis celui de 'PObLOÇ.

Or, c'est en particulier de la lame publiée par 1. Letronne que B. Sismondo Ridgway a tiré argument pour déterminer l'origine et la date de l'Apollon de Piombino. D'une importance considérable pour l'histoire de la sculpture grecque, les deux questions doivent donc être entièrement reprises94 .

3. GIBM IV.], 900 A la partie inférieure d'une base découverte à Halicarnasse, et déposée par ses soins au British Museum, Ch. Newton'!) fut le premier à lire le nom de «Tct.ÀÉanlç À[Q]H'fl!llbwQou», qu'il attribua d'emblée au sculpteur du monument. Reprenant le document dans son recueil des Illschrilten griechischer Bildhaller, E. Loewy proposa donc de restituer «To.ÀÉanlç ÀQTE).lLC'lÛJQOU [ÈrrolllOE]»%. Le nom de l'artiste éveilla cependant les soupçons de Th. Bergk'!7, qui suggéra de lire plutôt «rnÀ~:anlc::». Hypothèse aussitôt repoussée par G. Hirschfeld98 qui. après nouvel examen de l'inscription, établit ainsi le texte de la dernière ligne: «TClÀÉanlç ÀQH'fllbûJQou È[rrolllOE]». Selon lui, l'auteur de la statue avait peut-être indiqué son patronyme pour signifier qu'il était le fils d'un sculpteur, et ce sculpteur pouvait être le Tyrien ÀQTE).llbülQOÇ M1lvobowu, attesté à Halicarnasse (A 3). E. Lippold franchit un pas de plus, en attribuant l'absence d'ethnique au fait que «TClÀÉaTllç ÀQTE).lLC'lWQOU» serait devenu citoyen d'Halicarnasse: il aurait exercé son activité autour de 1 20, à une génération d'intervalle de l'inscription A I. signée par ÀQTE).llC'lUJQOÇ M1lvobowu et alors datée de 150 environ'!'!. Mais S. Dow, après avoir noté que l'ethnique des sculpteurs, quels qu'ils fussent. était presque toujours mentionné sur les bases retrouvées à Rhodes, préféra voir en «T(Ûe~:OT1]Ç» le fils bâtard d'un ÀQTE).lLbUJQoç qu'il situait au milieu du 1er siècle, l'absence d'ethnique résultant selon lui d'une privation de certains droits (pl. l, 2)100. V. Goodlett et S. Settis (pl. II, 1) ont admis les conséquences chronologiques de cette hypothèse pourtant en contradiction avec le stemma de Chr. Blinkenberg (pl. 1. 3), qui ne reconnaissait l'existence que d'un seul ÀQTE).llC'lUJQOÇ, fondateur de la dynastie: en revanche, G. Zimmer et K. Baïrami (pl. II, 2) ont logiquement préféré considérer «Tn/eÉOTllÇ» comme le fils de ce sculpteur, ainsi que le suggéraient G. Hirschfeld et E. Lippold.

La photographie insérée à la fin du présent article confirme la lecture de Ch. Newton et de G. Hirschfeld: la base portait bien «TnÀÉanlç». En un siècle et demi, aucun parallèle n'est cependant venu garantir l'existence de cc nom incongru, qui résulte probablement d'une erreur de gravure. II est donc permis de supposer, avec Th. Bergk, que le sculpteur s'appelait nÛeÉanlç ÀQTE).llbûJQOLI. Sa période d'activité est inconnue: S. Dow datait le monument d'Halicarnasse de 23, mais en partant du principe que le

père du sculpteur était un artiste actif vers 56, sans pouvoir alléguer le moindre document à l'appui de son hypothèse. y. Goodlett et S. Settis ont donc eu tort d'adopter sa chronologie: en outre, la filiation que tous deux suggèrent d'établir entre XnQlvoç AnOC'lLXEUÇ et «TnÀÉaTllç ÀQTE).lLC'lWQOU» (!) ne se comprend pas.

94 N. Badolld. L'origine et la date dc l'Apollon de Piombino, à paraître.

'!'i Ch. Th. Ncwton. A Histo}'.\' ofDisc()\'erics at Ha!i('([/'IIasslis. C/lii/lI.\ & Brallchii/ac IL Londres. 1~63. p. 699-700.n" 9.

96 E. Locwy./GB 299.

97 Th. Bergk. Die Listc dcr delphischen Gastfrcllnde. Phil%glls 42 (I~~4). p. 22~.

98 G. Hirschfeld. GIBM IV.!. p. 77. n" DCCCC.

99 E. Lippold. «Talcstas» lsicl. RE [2' s.l VIII. 1932. col. 2066.

1 (JO S. Dow. oJi. cit .. p. 356-357.

Uncjà/lli/le de Imm::.iers originaire de Tyr 139

Rien ne prouve pour autant que la base date de la seconde moitié du lI" siècle, comme le voudrait le stel1ll11a

de G. Zimmer et K. Baïrami: tout au plus la paléographie semble-t-elle permettre de placer le document

dans la seconde moitié de l'époque hellénistique. D'autre part, si ÏnÀÉoTljç ÀQTEfllbûJQol' s'est dispensé

d'y faire figurer son ethnique, c'est probablement qu'il était citoyen du lieu où elle était exposée. Telle était

en effet la règle; les inscriptions de Rhodes révèlent plutôt l'exception, dans la mesure où les 'PÔblOL y

indiquaient sans doute leur ethnique par analogie avec les nombreux sculpteurs étrangers établis dans l'île.

Enfin, le nom d'ÀQ"tEflLbCùQoç est tout à fait banal. tandis que celui de ÏClÀÉOLljÇ n'est pas autrement attesté

dans la famille d'ÀQTEfl.lbwQoç MljVobôml'. En l'état de la documentation, la filiation que G. Zimmer

et K. Baïrami ont été les derniers ü conjecturer entre ÏCÛ,ÉOTljÇ (alias «TnÀÉOTllç») ÀQTEfllbûJQol' et

ÀÇHEfllbUJQoç M1lvobôml' ne peut donc être admise.

IV. La dynastie d'ÀQTEfllbl!JQoç MljVobô"tO'u et ses collaborateurs

L'examen des sources le démontre: le stel71ma que Chr. Blinkenberg a dressé de la famille d'ÀQ"tEflLbwQoç

MljVobôml' TÛQLOe; reste seul valable (pl. L 3). Réserve faite de XUQLVOÇ !\CWblXEÛe;, le collaborateur

de M1lvôboTOe; II, les ajouts que plusieurs spécialistes de la sculpture ont cru pouvoir y faire ne sont pas

recevables.

Dans le steml71a de V. Goodlett, réélaboré par S. Settis (pl. II, 1), [---] XClQflÔ)'Ol', prétendu cousin de

Mljvôbo"toç 1 et de XnQflÔt,UÇ, qui auraient tous deux collaboré avec lui, est né de la mauvaise restitution

des inscriptions C 6 et D 7. Rien ne prouve en outre que l---Jcp(Î)v 'PÔÙLOÇ, Ü supposer qu'il ait existé,

comme je le pense, se soit jamais associé ü M1lvôbome; 1. Enfin, «TnÀÉoTljç ÀQTEfl.lbûlQOl'» se nommait

probablement ÏnÀÉOL1]Ç ÀQTEfllMJQol'; la datation de son activité repose sur une conjecture démontrée

fausse; et il n'est lié à la famille d'ÀQTEfl(()WQOÇ M1lvobômu TÛQLOÇ que par une chaine d'hypothèses.

Le stemma proposé par G. Zimmer et K. Baïrami (pl. IL 2) appelle lui aussi quelques remarques. Si

les auteurs ont eu raison de mettre en cause l'existence de [---] XCXQfl.ÔÀOU, c'est une erreur d'avoir supposé

que XCXQflô),CX;, sur le monument D 7, aurait pu porter le nom par ailleurs inconnu de XCXQfl1lb11Ç. D'autre

part, bien que le nom de [---lcpüJV 'PÔblOÇ n'apparaisse pas sur leur stel1ll1la, eux aussi ont considéré son

association avec Mljvôbo"toç 1 comme assurée lol . Quant à «TUÀÉO"tl1; ÀQ"tEfllbûJQou», sa parenté avec

ÀQTEfllbUJQo; M1lvobômu TÛQlOÇ n'est pas mieux établie que dans les travaux de V. Goodlett et S. Settis,

quoiqu'il soit cette fois logiquement placé dans la seconde moitié du IF siècle.

Si l'on souhaite compléter le stel1ll11a de Chr. Blinkenberg en y faisant apparaître les collaborateurs de

la famille d'ÀQ"tEfllbcuQoç MljVOÙÔmu, il suffit d'y ajouter le nom de XCXQLVOÇ !\CloblXEÛÇ et celui de

Lénl'Qoç ÀVTLOXEÛÇ, jusqu'à présent négligé (pl. II, 3).

L'histoire de la famille se laisse désormais résumer comme suit. ÀQTEfllbUJQoç MljVobômu TL'Qloe;,

actif dès la fin des années 150, a signé seul la plupart de ses statues (A). Peu après 122, parvenu au terme

de sa carrière, il s'est cependant associé à son fils aîné, M1lvôbowç ÀQTEfllMlQOU TÛQlO; (B), qui ne

paraît pas avoir travaillé de manière indépendante, dans la mesure où toutes les autres œuvres que nous lui

connaissons portent également la signature de son frère, XClQflÔÀClÇ ÀQ"tEflLbc\lQOU TUQLOe; (C-D). Dans

quatre cas sur six, le nom du cadet précède celui de l'aîné (D): il est tentant d'y voir un indice de la part

prépondérante que XCXQflÔt,UÇ ÀQ"tEfllMlQOU aurait prise dans la fabrication des statues, et éventuellement

de considérer comme plus anciennes les signatures présentant une structure inverse (C). Malgré Chr. Blin

kenberg 102 , contredit par son propre ste/llma, on ne saurait en tout cas affirmer que «les deux sculpteurs

tyriens furent reçus citoyens rhodiens: comme tels ils exécutèrent pour Lindos les statues des prêtres de

93 et de 86». La première statue (E Il) est l'œuvre du seul XUQflÔ),UÇ ÀQTEfllMJQOL' 'PÔblOÇ, qui réalisa

la seconde avec son fils Mljvôbowç XUQflÙt,CX 'PÔblO; (G 15), vraisemblablement après avoir collaboré

avec LaLUQOÇ ÀVTLOxu"'ç (F 14). Rien n'indique par conséquent que le frère de XUQflÔ),UÇ, dont l'activité

semble s'être définitivement interrompue avant 93, ait jamais reçu la citoyenneté rhodienne. La maturité

lOI G. Zimmer, K. Baïrami, op. ,il .. p. 35.

102 Chr. Blinkenberg. Lindo.\. co!. 591.

140 N.Badoud

atteinte, M1lvÔÔOTOÇ XcxQ/lô),cx a travaillé soit indépendamment (H 17) soit avec un sculpteur étranger

bien attesté par ailleurs, XCXQlVOC:; ACXOÔD-GEUC:; (I 18): son activité a dû prendre fin dans le deuxième quart

du 1er siècle.

En dehors de Rhodes, ÀQTEI.ÜÔWQOC:; M1lVOÔÔTOU TUQLOÇ est attesté à Halicarnasse CA 3), tandis que

ses deux fils, M1lvôbmoc:; 1 ct XcxQ/lôÀcxc:;, ont signé un monument agonistique de l'agora d'Athènes (D 7).

Devenu citoyen rhodien, le second d'entre eux a réalisé une œuvre exposée dans le sanctuaire de Delphes

(E 13). Contrairement aux autres membres de la dynastie dont il paraît avoir été le dernier représentant.

M1lvÔÔOTOC:; II XcxQ/lôÀcx n'est pas connu hors de Rhodes.

Conclusion

Dix neuf bases signées par ÀQTE/llÔùJQOC:; MllYOÔÔTOU TUQLOÇ et ses descendants ont pu être identifiées.

Les progrès réalisés dans leur restitution et dans leur datation sont rendus manifestes par les contradictions

chronologiques qu'ils ont permis de révéler puis de résoudre. Ainsi, Chr. Blinkenberg considérait que le

monument B 4, réalisé par ÀQTE/-übwQoc:; et son fils M11vôboTOC:; L était de peu postérieur à 122: il célèbre

pourtant l'éponymie de o CXOl<p()')v, que les amphorologues situent entre J07 et 86. D'autre part. selon S.

Dow, le monument D 7 aurait été élevé entre 146 et 130: mais il est désormais établi qu'il a été signé par

M1lvôboTOÇ 1 et son frère XcxQ/lôÀuc:;. Il y avait donc contradiction entre la chronologie des inscriptions

et celle des timbres amphoriques, qui attribuaient deux dates différentes à l'éponymie de OUOl<pÙJV: et

contradiction, au sein même de la chronologie des inscriptions, entre les dates attribuées aux bases B 4 et

D 7, puisque M1lvÔÔOTOÇ 1 a dû collaborer avec son père avant de travailler avec son frère cadet. Il faut

probablement placer la première inscription peu après 122, faire descendre la seconde entre 120 et 110, et

revoir la définition des périodes V ct VI du timbrage.

Sur trois autres documents, la mention d'un représentant de la dynastie ne peut être établie, bien qu'elle

soit couramment admise. Citons en particulier le cas de la lame de plomb découverte à l'intérieur de l'Apol

lon de Piombino: il est impossible d'y restituer le nom de M11vôboTOÇ II, comme le voudraient S. Dow et

B. Sismondo Ridgway: la restitution du nom de M1lvôboTOÇ 1. considérée comme acquise par V. Goodlett

et ses successeurs, s'accorde mal à la paléographie de l'inscription.

Les vingt-deux documents ainsi analysés permettent de se faire une idée relativement précise de la

structure et de l'activité de la dynastie de sculpteurs fondée par ÀQTE/l.(ÔWQoc:; M11vOÔÔTOU: si le stemma

établi par Chr. Blinkenberg se trouve confirmé, les compléments que diftërents spécialistes de la sculpture

lui ont récemment apportés doivent pour la plupart être rejetés.

De manière incidente, il a également été traité de plusieurs autres inscriptions rhodiennes (NS 7, AER

II, 2, AER IL 5, Lilldos 252), ainsi que de deux textes provenant l'un de Délos (ID 1957), l'autre de Ténos

(IG XII. suppl. 317): là encore, la restitution et la datation des textes ont pu être améliorées.

Abréviations

AER 1: V Kontorini, l/1scriptio/1s inédites rclati!'cs cl l'histoirc et aux cultcs dc Rhodcs au II' ct a[[ /" s, ({\', },-c

Rhodiako 1. Louvain-la-Neuve, Providence, 1983 AER Il: V Kontorini, Al't'xôouç é':ny(}UJpÉç PÔÔOI' II, Athènes, 1989 BA: Bulletin archéologique. Amphores et timbres amphoriques, REG 1GB: E, Loewy,lnschrij/e/1 griechischer Bildhauer II/it Facsillliles, Leipzig, 1885 GI BM 1 VI: G. Hirschfeld, The Co//ection of Ancient Greek Inscriptions in the British MuseulI/ IV!. Knidos.

Halikanwssos ilnd Bmnchidae, Oxford, 1893 Lindos: ChI'. Blinkenberg, Lindos. Foui//es dc l'acropolc (1902-1914) Il, Inscriptions ." {l\'CC Ul/ appel1dice cOl1tenal1t

diverses olltres inscriptio/1s rhodic/1l1cs, Berlin. Copenhague, 1941 NESM: G. Iacopi, Nuove epigrafi dalle Sporadi meridionali, Clara Rhodos IL Rhodes, 1932, p. 169-255 NISM: A. Maillri. Nliove iscrizioni greche dalle Sporadi meridionali l. lscrizioni dei Mliseo Archeologico di Rodi,

ASAA 2 (1916), p. 127-179 NS: A, Maiuri, NuOl'(/ si//ogc cpigrajim di Rodi c Cos, Florence, 1925

NS

Re(

TC

Na nal

Une famille de hroll;icrs originaire de Tyr 141

NSER: G. Puglicsc Carratelli. Nuovo supplemento cpigratico rodio, ASAA 33-34In.s. 17-IRI (1955-1956) 119571, p.157-IRI

Recl/ei/I: 1. Marcadé, Recl/eil des signatl/res de sClIlptellrs grecs L Paris, 1953.

TC: M. Segre. G. Pugliese Carratclli, Tituli Camircnscs, ASAA 27-29 In.s. 11-131 (1949-1951) 119521, p. 141-3U';.

Nathan Badoud, Ecole française d'Athènes, 6, rue Didotou, 10680 Athènes, Grèce [email protected]

L'inscription GIBM IV!. 900 ~; The Trustees of the British Museulll

142 N.Badolid

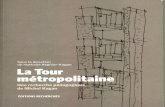

Reconstitutions de la famille d'ÀÇl'TEf1(è)WQOr; M1lvobowu TUQLOÇ (1)

Les sculpteurs sont désignés par un chiffre s"ils sont considérés comme faisant partie de la famille. par une lettre majuscule dans le cas contraire. Le trait continu indique une filiation. le trait discontinu une collaboration.

DTYPI02:

D POlllOL

1. 1. Kirchner (1935)

ca 188

155

ca. 122

ca. 89

ca 56

? i

ca. 23 TAi\EHHL

DTYPI02:

D POlll02:

2. S. Dow (1941)

2 MHNOllOTOLI

4

D TYPI02:

D POlllOL

3. Chr. Blinkenberg (1941)

-

Ullefamille de lmm;.iers originaire de Tyr 143

Reconstitutions de la famille d'AQLEflLbùJQoç: M1lvOÔÔLOU TÛQLOÇ; (Il)

154-124

130-86 --- XAPMOAOY

86"50 ---<pON

'--____ -1 """j<-_X_A_P,IN_O_2:_--, 1 ? i

ca 23 TAAEl:TH2:

o TYPI02: o POllI02: o t\AOllIKEY2:

4" V. Goodlett (1989,1991), S. Settis (1999)

: :---------------------------------."'""_-"_""_""_"""-'J' '-----,-.

2 MHNOllOT02:1 TAAEHH2: 5

4 '--____ --'"""jL __ XA_P_I_N_O_2:_-'

DTYPI02:

D POllI02: D i\AOllIKEH 'ou XAPMHlIHL

5. G. Zimmer et K. Baïrami (2008)

2 MHNOllOT02:1 2:ATYP02: 1 A

'--____ -' """j,-_X_A_P_IN_O_2:_-,1 B

D TYPIOL D ANTIOXEY2:

D POIlIOL D i\AOllIKEH

6. N. Badoud (2009)