Une démonstration navale des Turcs devant Constantinople et la bataille de Kilia (1448)

Transcript of Une démonstration navale des Turcs devant Constantinople et la bataille de Kilia (1448)

Monsieur Matei CazacuPierre S. Nasturkl

Une démonstration navale des Turcs devant Constantinople etla bataille de Kilia (1448)In: Journal des savants. 1978, N° pp. 197-210.

Citer ce document / Cite this document :

Cazacu Matei, S. Nasturkl Pierre. Une démonstration navale des Turcs devant Constantinople et la bataille de Kilia (1448). In:Journal des savants. 1978, N° pp. 197-210.

doi : 10.3406/jds.1978.1374

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jds_0021-8103_1978_num_3_1_1374

UNE DÉMONSTRATION NAVALE DES TURCS DEVANT CONSTANTINOPLE

ET LA BATAILLE DE Kl LI A (1448)

M. Peter Schreiner, qui vient de publier, au terme de patientes et erudites recherches, un corpus des chroniques brèves byzantines et post-byzantines, s'est occupé, voici plusieurs années, d'un petit texte que renferme un manuscrit de Bologne, et dont voici la traduction :

« En 6956, 11e indiction, au mois de juin, le [Neme] jour du Jeûne des Saints- Apôtres, les Musulmans vinrent avec 65 vaisseaux et plus, flotte transportant de nombreux hommes d'armes, et avec une force et un matériel de guerre devant Constantinople et ils subirent un échec total et la honte, trouvant la Vlanga fortifiée et bien armée, ainsi que l'enceinte, les forces de mer et de terre, les chaînes [posées] dans la mer. Puis, quand ils eurent vu qu'ils avaient échoué honteusement, ils se rendirent à Kelli [= Kilia] et ils y furent mis en pièces et ils s'en retournèrent en déroute. » 1.

Les événements consignés dans cette notice, partie intégrante d'une brève chronique anonyme, remontent au mois de juin 1448 (6956). Une lacune

1. 'Ev TCO Ç~Vç', ivSlXTtCOVOÇ la', (ATjvl ÎOUVÊcp, Y)[iip<X (.) T7JÇ TCÔV àyitOV à7TOCTTÓXtOV VYJO- Tsîaç, YJXOav ot Moupaoupt-àvoi (xè TtXoia Ce' xal eTcexeiva àpfxàSa [ib apficmov toXXcôv xal Suvajxtv xal xaxaaxsuàç etç ttjv KtovaxavxivoûroXiv, xal eupav àaxoxtav rcSaav xal êvxpo70jv xal tÒv BXàv- yy.cc XTicjiivov xal TtoXXà àp[iaTCO[i.évov, ïii xal to xaarpov, xal 0aXàcra7]Ç xal OTspeâç xàç Suvà- (xeiç xal àXucsç èv t^ GaXàaoY]. eÎTa àç sISav, ôxt, saróx^cav [ih èvTpo7r^, ÈTc^yav sic tò KsXXl xal àçavtaOyjaav tsXeicoç xal èyûpeuaav xaTaXu[iivoi. (1 ) (P. Schreiner, Studien zu den Bpaxétx Xpovixà, Munich, 1967, p. 206, (traduction et commentaire, p. 172-175) ; idem, Die byzantinischen Kleinchroniken, 1. Teil : Einleitung und Text, Vienne, 1975, p. 99 (n° 51) (texte) ; 2. Teil : Kommentar , 1977, P- 469-470. Cette chronique avait déjà été éditée, d'après un manuscrit aujourd'hui perdu, par le patriarche de Jérusalem DosiTHEOS, 'Iaxopia 7tepl tûv év 'iEpoaoXûfioiç TtaTpiapxeuaavTcov, Bucarest, 1715 (voir I. Bianu et N. Hodos, Bibliografia româneascâ veche, 1508-1830, I, Bucarest, 1903, p. 501-508), puis sur le manuscrit de Bologne, réutilisé par Schreiner, par Sp. Lampros, Bpaxéœ Xpovixà, (édition soignée par K. I. Amantos), Athènes, 1932, p. 80-82 (qui n'a pas remarqué la notice de 1448, dont la découverte est due à P. Schreiner).

198 MATEI CAZACU ET PIERRE S. NASTUREL

a emporté l'indication du jour précis qui vit la flotte turque sous les remparts de Constantinople. Cette attaque brusquée, qui aurait pu avoir raison alors de la capitale de ce qui restait encore de l'Empire d'Orient, se produisit pendant le Carême des Saints- Apôtres. M. Schreiner hésitait, il y a quelques années, à admettre la réalité de cet événement : aucune chronique byzantine signée n'en parle 2. Mais Mme Elizabeth Zachariadou a produit certains arguments 3 qui semblent avoir emporté partiellement l'assentiment du savant allemand, puisque son corpus de 1975 enregistre le fait à l'an 1448, encore qu'il fasse suivre la date d'un point d'interrogation. Sans doute notre exposé lèvera-t-il ses derniers doutes.

Quels sont les arguments qui nous permettent de tenir pour historiques les faits rapportés par cette source ? C'est, en premier lieu, sa valeur de source constantinopolitaine : l'auteur (tout anonyme qu'il demeure), ne saurait guère être accusé d'avoir commis une erreur grossière sur la date et écrit 6956 (1448) au lieu de 6930 (1422 : date d'un siège bien connu de Constantinople par les Ottomans) 4. Le contexte démontre qu'il fut le témoin oculaire des événements relatés par lui, événements qu'il est, pour Constantinople du moins, le seul à avoir consignés. En second lieu, l'indiction 11 correspond effectivement à l'an 1448, et ce premier contrôle positif est déjà rassurant (pour l'an 1422 l'indiction aurait été la 15e). Comme l'a aussi remarqué Mme Zachariadou, les deux notices qui, dans le manuscrit considéré, font suite à la nôtre, concernent la mort du despote Théodore Paléologue, en juin, et l'arrivée, en juillet-août 1448, à Constantinople, du despote Démètrius, frère du basileus, et elles ne sont pas suivies de la précision de l'année, mais datées seulement à l'aide de l'expression « en la même année » 5, en fonction, manifestement, de la notice des événements du mois de juin. C'est là une preuve supplémentaire que leur auteur, qui les mettait par écrit sous l'impulsion d'événements récents 6, n'a pu confondre des faits s'étant déroulés à vingt- six ans d'intervalle les uns des autres. De plus, le groupement même de ces

2. P. Schreiner, Studien..., p. 172-175 et 206. 3. E. Zachariadou, compte rendu des Studien de P. Schreiner dans la revue 'EX-

X7)vixa, 21, 1968, p. 422-423. 4. Voir par exemple J. W. Barker, Manuel II Palaeologus (13ÇI-1425). A Study

in late Byzantine Statesmanship, New Brunswick, 1968, p. 361-371 ; L. Bréhier, Vie et mort de Byzance, Paris, 1969, p. 395-396 ; G. Ostrogorsky, Histoire de l'État byzantin, Paris, 1969, p. 581 ; D. M. Nicol, The last Centuries of Byzantium 1261-1433, Londres, 1972, p. 348-349-

5. Tcô aùxôS stsi : cf. P. Schreiner, Die byz. Kleinchr., p. 99-100, nos 51-52. 6. P. Schreiner, Studien..., p. 11 et suiv. et p. 20.

UNE DÉMONSTRATION NAVALE DES TURCS 199

trois informations au bas du feuillet 351 v° du manuscrit de Bologne, à la suite d'un texte traitant de divers alphabets, sur un espace extrêmement réduit (alors que la chronique proprement dite figure à la feuille suivante), prouve l'étroite interdépendance des trois événements survenus la même année. Enfin, on retiendra que l'on ne connaît aucune attaque turque contre Kilia en 1422, fait qui n'aurait pas échappé aux sources du temps, notamment aux chroniques roumaines ou saxonnes de Transylvanie 7.

En l'absence toutefois d'autres témoignages, la critique interne de la chronique de Bologne ne saurait constituer un argument décisif pour maintenir la date, indiquée par elle, de 1448. Mais une source nouvelle vient confirmer à point nommé les résultats de notre analyse : une lettre du 3 juillet 1448, que le Grand Maître des chevaliers de Rhodes adressa au roi de France Charles VII. On en retiendra ce passage significatif :

« Nuperrime siquidem ex litteris ex Constantinopoli, Pera et Chio hue Rho- dum missis nobis innotuit magnum Teucrorum sive Turchorum regem classem ingentem paravisse exercitumque coadunasse, ut terra marique ipsam Constantini urbem oppugnaret, quae classis cum in Danubium flumen esset ingressa descen- dissentque Teucri plurimi ex ea in terram, repente classis Blanchi longe ea inferior numero ex superiore ad nos parte insiluit, et fere infidelium totani classem combus- sit. UH vero qui terram petierant a Bianchi gentibus trucidati sunt. Hoc infortunio et clade Teucris data, et imperatoria ipsa civitas, et omnes insule iEgaei pelagi a formidine magna, Deo victoriam Christianis dante, liberati sunt » 8.

(Blanchus, on l'aura reconnu, est l'un des noms que ses contemporains donnaient à Jean le Blaque, ou le Valaque, le chevalier « Blanc », Jean Hunyadi, d'origine roumaine mais au service de la Hongrie, le Iancu de Hunedoara des Roumains).

7. N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei si Cetàtii Albe, Bucarest, 1900 ; Al. Elian, Moldova si Bizantul in secolul al XV -lea, dans le volume Cultura moldoveneascâ în tim- pul lui Stefan cel Mare, aux soins de M. Berza, Bucarest, 1964, p. 126. Une attaque turque eut bien lieu contre Kilia, mais seulement en 1420. Le 25 août 1420, l'empereur Sigis- mond de Luxembourg faisait part de la nouvelle au Grand Maître de l'Ordre teutonique en ces termes : « ... also hat sich leyder die zyte verkert das unser fursacz den wir durch gemeines nutzes willen gern gefurdert hatten nicht hat furtgang haben und gehindert worden ist mit dem das der Turk Cristi [Feind] Kyla eingenommen hat... » (Voir FI. CoNSTANTiNiu et S. Papacostea, Tratatul de la Lublau (15 martie 1412) si situafia internationalâ a Moldovei la începutul veacului al XV -lea, dans Studii. Revista de istorie, XVII, 1964, p. 1129-1140. L'acte en question p. 1139). Voir aussi S. Papacostea, Kilia et la politique orientale de Sigismond de Luxembourg, dans Revue roumaine d'histoire, XV, 1976, p. 421-436.

8. Le lecteur trouvera en annexe de cet article le texte intégral de cette lettre du Grand Maître Jean de Lastic.

200 MATEI CAZACU ET PIERRE S. NASTUREL

La confrontation de la chronique grecque et du texte ci-dessus dissipe toute incertitude qui planerait encore quant à la véracité des dires du manuscrit de Bologne. La notice éditée par Peter Schreiner se rapporte à un assaut avorté, ou à une tentative de siège, demeurés inconnus jusqu'ici, dont Constantinople constitua la cible, au mois de juin 1448. L'affaire fut immédiatement suivie d'une descente à Kilia qui se solda par l'anéantissement quasi total de la flotte ottomane par les soldats de Iancu de Hunedoara9.

L'événement ainsi reconstitué à sa juste valeur revêt des dimensions nouvelles, pour peu qu'on le replace dans le cadre plus large de l'histoire universelle. On peut le considérer comme une tentative audacieuse de Mou- rad II pour briser l'encerclement réalisé contre lui par les forces chrétiennes regroupées par Iancu de Hunedoara. Le sultan essayait d'occuper une puissante base d'approvisionnement de première importance, qui dominait le passage d'Asie mineure en Europe et qui coupait ainsi en deux l'Empire ottoman.

La scène politique de l'Europe orientale et du Sud-Est est dominée au cours des années qui suivirent la catastrophe chrétienne de Varna de 1444, par l'affrontement de la Hongrie et de l'Empire ottoman. Iancu de Hunedoara, devenu (après la mort, à la journée de Varna, du roi Vladislav Ier) le véritable chef des affaires du royaume apostolique, voit sa position consolidée par son élection aux fonctions de gouverneur du royaume de Hongrie en juin 1446. Dès lors, il intensifie ses préparatifs pour organiser une croisade anti-ottomane qui rejetterait les Turcs en Asie mineure. Dans ce dessein, il entreprend de mettre sur pied une large coalition, dont les bases sont posées au cours des années 1446-1448, grâce à toute une série de traités et d'alliances recouvrant une vaste zone géographique.

Tout d'abord, il était absolument indispensable, pour la réussite de son plan, de maintenir la Moldavie et la Valachie dans une dépendance aussi étroite que possible de la couronne de saint Etienne. C'est ce qu'il réalisa dans l'hiver 1447-1448, lorsque Vlad le Diable (Dracul), prince de Valachie (1436-1442, 1443-1447), fut détrôné au profit de Vladislav II, parent de Iancu et son allié fidèle (décembre 1447), tandis que les forces armées du gouverneur de Hongrie installaient en Moldavie le prince Pierre II (février

9. La lettre de Jean de Lastic parle bien d'une armée et d'une flotte mises sur pied par le sultan pour assiéger Constantinople, mais il n'y est fait aucune mention d'une mise à l'exécution de cette intention, alors que l'attaque effective de Kilia et la dure défaite des assaillants sont longuement mises en relief. Voir le texte latin, p. 209.

UNE DÉMONSTRATION NAVALE DES TURCS 201

1448) 10. C'est à la faveur de ces événements que la forteresse de Kilia, aux bouches du Danube, fut cédée par le nouveau souverain moldave à son protecteur « pour le défendre contre les Turcs » u.

La fidélité des deux États roumains signifiait pour Iancu la possibilité de dominer la ligne du Danube, depuis Belgrade jusqu'à la mer Noire où, à l'embouchure du fleuve, la forteresse de Kilia montait bonne garde. Sur une étendue de plus de mille kilomètres, les Turcs pouvaient être de la sorte attaqués par surprise, maintenant que l'armée chrétienne avait ses arrières assurés et, partant, la possibilité de s'approvisionner et, également, celle de se replier en cas de besoin.

A l'aide promise avec enthousiasme par le pape Nicolas V, Iancu de Hunedoara ajouta un traité conclu avec le roi d'Aragon, Alphonse, maître de Naples et de la Sicile, lequel mettait à la disposition de la coalition une puissante flotte pour bloquer les Détroits et couper tout moyen de communication entre les forces ottomanes d'Asie et d'Europe. Le traité, conclu le 6 novembre 1447, faisait aussi mention des 10.000 soldats de Valachie sur lesquels s'appuyait Iancu 12.

Au sud du Danube le gouverneur de Hongrie ne pouvait compter que sur un seul allié, son émule de gloire, l'Albanais Skanderbeg, dont les troupes, conformément à l'entente conclue, devaient attaquer les Turcs à revers et faire leur jonction avec l'armée des Croisés qui viendrait par la Serbie et la Bulgarie 13. Cette alliance toutefois avec Skanderbeg et Alphonse d'Ara-

10. Pour une reconstitution de toute la suite de ces actions voir Fr. Pall, Intervenga lui Iancu de Hunedoara în farà Romaneascà si Moldova în anii 1447-1448, dans Studii. Revista de istorie, XVI, 1963, p. 1049-1072.

11. Ce sont les termes mêmes de la chronique dite moldo-polonaise, chez P. P. Panai- tescu, Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, éd. revue et complétée par..., Bucarest, 1959, p. 168 et 177 ; voir aussi Fr. Pall, Stàpînirea lui Iancu de Hunedoara asupra Chiliei si problema ajutorârii Bizan^ului, dans Studii. Revista de istorie, XVIII, 1965, p. 619-638.

12. L. Thalloczy et S. Barabas, Codex diplomaticus comitum de Frangepanibus, Budapest, 1910, p. 350 [Monumenta Hungariae Historica, Diplomataria, XXXV) ; voir aussi l'étude fondamentale de Fr. Cerone, La politica orientale di Alfonso di Ara- gona, dans Archivio storico per le provincie napoletane, XXVII, 1902, p. 3-93, 384-456, 555-634, 774-852 ; XXVIII, 1903, p. 154-212 ; N. Iorga, Geschichte des osmanischen Reiches. Nach den Quellen dargestellt, I, Gotha, 1908, p. 450 et suiv. ; Fr. Kayser, Papst Nicolaus V. und das Vordringen der Tùrken, dans Historisches Jahrbuch der Gôrres- Gesellschaft, VI, 1885, p. 208-231 ; voir également G. F. Ryder, La politica italiana di Alfonso d'Aragona (1442-1458) , dans Archivio storico per le provincie napoletane, N. S., XXXVIII, 1958, p. 43-106 ; XXXIX, 1959, p. 235-294.

13. Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstrationes, éd. E. Darkó, II/i, Budapest, 1923, p. 123-125 ; A. BoNFiNi, Rerum Hungaricarum decades, éd. I. Fogel, B. Ivanyi

202 MATEI CAZACU ET PIERRE S. NASTUREL

gon eut pour effet d'éloigner Venise de la coalition. En effet, depuis l'hiver 1447, la Seigneurie était en guerre avec les Serbes et les Albanais qui cherchaient à recouvrer la ville de Dagno. Les adversaires de la cité des lagunes étaient Skanderbeg, le despote de Serbie Georges Brankovitch et quelques chefs de clan albanais. En décembre, le prince albanais assiégea Durazzo (Durrës), tandis qu'il dépêchait à Naples des ambassadeurs chargés de négocier avec le roi d'Aragon. Georges Brankovitch lui aussi menait des pourparlers dans le même sens 14. Ce dernier se trouvait en conflit aigu avec le roi de Bosnie Etienne Tomitch depuis 1444. Ils se disputaient la possession de villes minières, dont la principale était Srebrenitsa. Alors que le grand voïé- vode Etienne Voukchitch avait fait alliance avec les Serbes, le roi de Bosnie rechercha l'alliance de Venise. Mais en 1446 Etienne Voukchitch conclut la paix avec le souverain bosniaque, auquel il donna sa fille Catherine en mariage : ils se trouvaient dorénavant l'un et l'autre en conflit avec les Serbes 15. Raguse, en même temps, appuyait entièrement les plans de croisade anti-ottomane : elle se trouvait, en effet, placée sous la protection de la Hongrie.

L'année 1448 voit s'intensifier les contradictions et les conflits entre les États de la Péninsule balkanique. En février, c'est le despote de Morée Constantin Paléologue (le futur dernier empereur de Byzance) qui se tourne à son tour vers Alphonse d'Aragon pour chercher à conclure par son entremise un mariage avec la fille du roi du Portugal. Le but de cette alliance matrimoniale était de diminuer l'influence de Venise en Orient 16. Le même mois, Iancu installe en Moldavie, nous l'avons déjà rappelé, un prince qui est son allié, Pierre II : ce dernier est attesté sur le trône moldave pour la première fois le 23 février et c'est lui qui cède Kilia à la Hongrie pour qu'elle la transforme en une base d'opérations contre les Ottomans 17. et L. Juhasz, III, Leipzig, 1936, p. 160. Voir Fr. Paix, Skanderbeg et Iancu de Hunedoara, dans Revue des études sud-est européennes, VI/i, 1968, p. 5-21.

14. Fr. Cerone, op. cit. ; C. Marinescu, Alphonse V, roi d'Aragon et de Naples, et l'Albanie de Skanderbeg, dans Mélanges de l'École roumaine en France, Paris, 1923, p. 23-26 ; A. Gegaj, L'Albanie et l'invasion turque au XVe siècle, Paris, 1937.

15. C. Jirecek, Geschichte der Serben, II/i, Gotha, 1918, p. 187 et suiv. ; V. Klaic, Geschichte Bosniens von den âltesten Zeiten bis zum Verfalle des Kônigreiches, Leipzig, 1885, p. 375-376.

16. D. A. Zakythinos, Le despotat grec de Morée. I. Histoire politique, Paris, 1932, p. 238-239.

17. Le prince « Ciubâr » qui ne régna que deux mois de l'hiver 1448-1449, est visiblement le Hongrois Csupor, à qui Iancu de Hunedoara confia le soin de gérer les affaires de la principauté moldave : N. Iorga, Histoire des Roumains et de la Romanité orientale, IV, Bucarest, 1937, P- m-112.

UNE DÉMONSTRATION NAVALE DES TURCS 203

C'est à cette époque encore que Venise précise sa position à l'égard du projet de croisade. Le 7 mars, son sénat, qui avait été sollicité par Iancu de lui accorder son aide en vue de l'expédition, pose comme condition de son appui la conclusion de la paix avec Skanderbeg et Brankovitch 18. La situation du royaume apostolique s'en trouvait fortement aggravée, car depuis le mois de janvier des tractations étaient en cours avec Frédéric III afin de normaliser les rapports entre la Hongrie et le Saint Empire Germanique et de ramener sur le trône Ladislas le Posthume encore mineur. Venise ne concluera la paix avec Skanderbeg qu'en novembre, de sorte que le vaillant capitaine n'eut plus le temps de gagner Kossovo, où la bataille s'était déjà livrée sans lui. Mais dès la fin du printemps, les Turcs entreprennent de porter toute une série de coups audacieux afin de briser le blocus qui les menaçait du fait de la politique d'alliances poursuivie par Iancu. Le premier qu'ils assénèrent fut une campagne contre la Bosnie et la Croatie, en mars. Dans les coulisses de cette action se trouvait le despote Georges Brankovitch qui y poussa les Turcs, auxquels il fournit même des guides 19.

Entre-temps, Venise entamait en secret des pourparlers avec le Grand Turc qu'elle excita contre Skanderbeg ; elle mit à prix pour cent ducats la tête du héros albanais 20. En revanche, l'héritage de Milan (le dernier des Visconti, le duc Philippe-Marie, était mort le 13 août 1447) déclenche les hostilités entre François Sforza, qui commandait les forces du duché, et Alphonse d'Aragon, d'une part, et Venise, de l'autre 21. Les rapports du comte

18. S. Ljubic, Listine 0 odnasajih juznoga izmedju slavenstva i mletacke republike, IX, Zagreb, 1890, p. 267-268 (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, XXI) : « Captum, quod respondeatur Nicolao decano Cracoviensi, ambasciatori régis Hungariae, redeunti a Curia romana et a rege Aragoniae, qui ei promiserant solutionem pro 4000 equitum, et ecclesiasticas décimas, quod republica a longo bellum gerit cum Turcis, cuius causa ad paupertatem redacta est. Sed in casu quo fuerit pax, et statutum foret mense aprili ire contra Turcas, reperiemus ad omnia prontissimi pro comodo Christi fidelium et eorum defensione et potissime illius regni, cui valde sumus affecti ». Voir aussi Fr. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, III, Paris-La Haye, 1961, p. 143, n° 2766.

19. Lettres des 12 et 20 mars de Pierre Soranzo, comte de Curzola, au doge de Venise, chez Fr. Radiò, Prilog za povjest slavenskoga juga god. 1448, dans Starine, XXVII, Zagreb, 1895, p. 227-228 ; cf. un acte du 29 août mentionnant cette attaque chez S. Ljubic, Listine..., IX, p. 279.

20. S. Ljubic, Listine..., IX, p. 268-269. Un trait caractéristique de la diplomatie vénitienne, c'est que l'on menait de front des tractations avec Skanderbeg, d'une part, et avec les Turcs, d'une autre, pour qu'ils l'attaquassent.

21. Voir G. F. Ryder, Alfonso d'Aragona e l'avvento di Francesco Sforza al ducato di Milano, dans Archivio storico per le provincie napoletane, N. S., XLI, 1961, p. 9-46.

204 MATEI CAZACU ET PIERRE S. NASTUREL

de Curzola, Pierre Soranzo, au doge de Venise, au mois de juin 1448, fourmillent d'informations relatives aux mouvements du souverain aragonais, qui était passé à des actions hostiles à l'égard de la flotte de la Serenissime 22. Prise entre deux adversaires, Venise intensifia ses appels aux Turcs, les invitant à attaquer Skanderbeg, ce qui se produisit avant le 16 juin 23.

Parallèlement à l'action de son armée de terre, le sultan Mourad II fit appareiller sa flotte, dont l'entrée en scène remonte précisément à juin de ladite année. Le 24, Hunyadi faisait savoir au roi d'Aragon qu'il était prêt à partir en guerre, mais il ne faisait aucune allusion à la moindre attaque de la part des vaisseaux ottomans 24. En revanche, le 28 juin, Rafael di Pozo, arrivé de Serbie et de Hongrie par Raguse à Curzola, rapportait des informations qui furent transmises à Venise par le comte Pierre Soranzo : « dixe come in Sophia et in Bulgaria una grandissima e infinita quantitade de Turchi senza numero che i era zonti et anche per mare avevano fatto armada, per metterla in el Danubio, dixe sera delle persone cento cinquanta milla, che è una cosa incredibile. Ongari dall'altra parte tutti i era unidi in bon acordo, i qual Ongari avea appariado ancor loro grandissima armada et per el Danubio, et per terra, et alla festa di s. Pietro tutti se doveva redur a Belgrado » 25.

C'est par conséquent entre ces deux dates — après le 20 juin (car rien n'avait encore transpiré à Bude au sujet d'une quelconque action ottomane) et le 28 juin, terme ante quetn indiqué par la chronique grecque — que fut déclenchée l'offensive de la flotte turque contre Constantinople, puis contre Kilia. L'objectif choisi fut le quartier de Vlanga, dans la partie méridionale de la

22. Fr. Radic, op. cit., p. 228 et suiv. ; C. Marinescu, op. cit., p. 27. 23. Fr. Radio, op. cit., p. 231, acte du 19 juin. Discussion de la date de l'entrée

des Turcs en Albanie chez Fr. Pall, Marino Bar lezio. Uno storico umanista, dans Mélanges d'histoire générale, publiés par C. Marinescu, II, Cluj, 1938, p. 207. Voir aussi les instructions du Sénat pour Andrea Venier du 27 juin chez S. Ljubic, Listine..., IX, p. 269-273 ; résumé chez Fr. Thiriet, op. cit., III, p. 145, n° 2779.

24. J.-G. Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini, II, Vienne, 1746, p. 47 ; G. Fejer, Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de Hunyad, regni Hungariae gubernatoris, argumentis criticis illustrata, Bude, 1844, p. 114-115.

25. Fr. Radic, op. cit., p. 234. Concernant la date de l'affaire manquée de l'attaque navale de la ville de Constantinople et celle de la bataille de Kilia, on peut légitimement les fixer vers le 20-24 Jum au P^us tard, car pour que le Grand Maître des Hospitaliers de Rhodes ait eu le temps d'apprendre ces derniers événements, un certain laps de temps s'était nécessairement écoulé. Par ailleurs, le commandant des forces hongroises qui écrasèrent les Turcs sous les murs de Kilia ne fut pas Jean Hunyadi, qui se trouvait à Bude le 24 juin (cf. note 24). Il semble donc raisonnable de supposer qu'il s'agissait en l'occurrence du prince « Ciubâr » (Csupor). Voir aussi note 17.

UNE DÉMONSTRATION NAVALE DES TURCS 205

ville impériale. Son double port (le port d'Eleuthère et le port de Théodose) était garni de murailles, tant du côté de la terre que le long de la mer. Or, au moment de l'apparition des bateaux montés par les Turcs, ces fortifications se trouvaient en bon état de défense. Le despote de Serbie, Georges Brankovitch, venait tout juste d'aider pécuniairement le basileus Jean VIII Paléologue à refaire les murs maritimes de la capitale 23. Ce geste illustre une fois de plus l'ambiguïté de la politique du despote serbe dans le conflit à mort qui mettait aux prises le Sud-Est de l'Europe et les appétits de conquête du Grand Seigneur. Les navires ennemis trouvèrent donc la Vlanga flambant neuve, des soldats sur les remparts et des chaînes qui interdisaient l'approche des navires désireux de mouiller 27.

26. R. Janin, Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, 2e éd., Paris, 1964, p. 299 et carte 1-7-8/D-E (sur la Vlanga voir aussi p. 227- 230, 233, 260, 299-300, 325). L'inscription concernant les réparations exécutées par le prince serbe a d'abord été publiée par A. D. Mordtmann, Belagevung und Eroberung Constantinopels durch die Tûrken im Jahre 1453, Stuttgart et Augsbourg, 1858, p. 133 et reprise par Al. van Millingen, Byzantine Constantinople. The walls of the city and adjoining historical sites, Londres, 1899, p. 187, lequel commente, p. 193, en outre, un fragment d'inscription concernant la réfection de la courtine d'une portion des murailles (ce texte mutilé semble avoir échappé au regretté Père Janin). Voir encore E. Zacha- riadou, compte rendu cité, p. 427-428. Selon R. Janin, op. cit., p. 294, les murs le long du littoral de la Propontide s'étendaient sur 8 km : c'étaient une simple muraille, de 12 à 15 m de hauteur, flanquée de 188 tours. R. Guilland, Études sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Le comte des murs, dans Byzantion, XXXIV/i, 1964, p. 23 observe que le domestique des murailles, dont la charge avait été maintenue sous les Paléologues — cf. J. Verpeaux, Pseudo-Kodinos, Traité des Offices, Paris, 1966, index, p. 386 s.v. domestikos ton teichéon — n'est cité nulle part à l'occasion de réparations ou de restaurations des murs d'enceinte de la ville. Mme Zachariadou, compte rendu cité, p. 427-428, rappelle qu'une première restauration des remparts fut effectuée après 1427 et avant 1432/33.

27. On peut se demander si la démonstration navale turque devant Constantinople en juin 1448, n'aurait pas quelque lien avec certain complot fomenté dans la capitale byzantine, dont parle la notice qui fait suite immédiatement à celle qui est commentée par nous : P. Schreiner, Die byz. Kleinchron., p. 99/51 (voir la discussion de cette information par P. Schreiner, Studien..., p. 175-177). Démétrius Paléologue avait déjà participé, du côté des forces ottomanes et de Mourad II, à un siège de la ville impériale dans l'été 1442 : voir Sp. Lampros, naXoaoXóysia xal IlEXoTrovvTjctaxà, II, Athènes, 1912-1924, p. 52 et suiv. ; J. Voyatsidis, Néa Tzriyr] fk>ÇavTiV7}ç ta-ropbcç, dans Néoç 'EXX7]vo(xvr)[xcov, XVIII, 1924, p. 85 et suiv. ; D. Zakythinos, op. cit., p. 216. Sa venue à Constantinople dans les mois suivants pourrait avoir quelque rapport avec le complot (voir P. Schreiner, Studien..., p. 178-179 et 206). En ce qui concerne la chaîne qui barrait la Corne d'Or — et peut-être aussi d'autres chaînes interdisaient-elles l'accès aux divers ports de la ville — Mme et M. N. Beldiceanu nous signalent l'existence au Musée militaire d'Istanbul d'un débris que la tradition attribue à la conquête de 1453 ; mais d'autres traditions affirment que ce serait un reste de la chaîne qui proté-

2o6 MATEI CAZACU ET PIERRE S. NASTUREL

Les causes profondes de cette tentative manquée sont faciles à saisir. Constantinople constituait une base idéale d'opérations pour une flotte désireuse de contrôler la navigation entre la mer Noire et la mer Méditerranée, et inversement. En 1444, ce fut tout juste grâce à l'aide des Génois et à la violence d'une tempête qui dispersa les vaisseaux chrétiens que les Turcs étaient parvenus à passer d'Asie en Europe pour aller affronter les croisés et la victoire. A cela s'ajoutaient, en 1448 tout comme quatre ans plus tôt, les affirmations d'indépendance de l'émir de Caramanie qui était en passe d'amabilités avec les chrétiens et entra alors en rapports avec les Hospitaliers de Rhodes au cours même de l'été 28.

La détermination des défenseurs de la Vlanga, la solidité aussi de ses murailles et de ses tours, la présence de vaisseaux de guerre protégeant Byzance amenèrent une modification du plan de bataille des Ottomans. On peut même se demander si leurs intentions dépassaient celles d'une simple tentative d'intimidation : le sultan guerroyait alors au loin, en Albanie 29. Et, hormis l'anonyme qui nota dans le manuscrit de Bologne ce qu'il avait vu et vécu, les ultimes chroniqueurs byzantins sont muets sur cet événement, qui aura été alors considéré comme une démonstration militaire, comme un avertissement 30. Le nouveau plan, ou peut-être la suite du déroulement du plan

geait Rhodes. Là-dessus voir aussi A. A. Vasiliev, Histoire de l'Empire byzantin, II, Paris, 1932.

28. J. Bosio, op. cit., II, p. 229-231. Sur Ibrahim bey de Caramanie, le « Grand Caraman », que F. Babinger qualifiait de « eine der seltsamsten Gestalten des spâtmit- telalterlichen Islam », voir les remarques du même orientaliste dans Von Amurath zu Amurath. Vor- und Nachspiel der Schlacht bei Varna (1444), dans Oriens, III/2, 1950, p. 229-265 (= Aufsâtze und Abhandlungen zur Geschichte Sùdosteuropas und der Levante, I, Munich, 1962, p. 130 et la note 4).

29. F. Babinger, Mehemed's II. Heirat mit Sitt-Chatun (144g), dans Der Islam, XXXI/2, 1949, p. 217-235 (= Aufsâtze und Abhandlungen..., I, p. 227).

30. Déjà Mme Zachariadou, loc. cit., p. 426 et note 2 voyait dans l'événement de 1448 une attaque de petite importance. Il faut retenir que le silence des chroniqueurs byzantins à son sujet est impressionnant. En effet, alors qu'il se trouvait à la cour de Trébizonde en ambassade, Georges Sphrantzès apprit de la bouche même de l'empereur tout joyeux, la mort de Mourad II, et l'avènement au trône de Mahomet II, et l'ambassadeur de l'empereur de Constantinople ne put faire autrement que de marquer sa douleur : c'est, lui rétorqua-t-il, que Mourad était vieux et que, après l'échec de son attaque contre Constantinople il s'en tenait à des relations pacifiques et amicales avec Byzance, tandis que maintenant le nouveau sultan, ennemi des chrétiens depuis son enfance, représentait pour eux un péril bien plus grand. Nous voyons dans ces paroles la preuve qu'en réalité les Constantinopolitains ne se sentirent guère menacés par la démonstration de la flotte turque. Le texte en question de Sphrantzès (éd. V. Grecu, Bucarest, 1966, p. 76). A tort selon nous, V. Grecu, op. cit., note 3, croit comprendre que Mahomet avait envoyé des présents à Constantin Paléologue : en réalité, il en avait fait porter

UNE DÉMONSTRATION NAVALE DES TURCS 207

initial, avait pour second objectif (sinon pour but principal) de conquérir Kilia, aux bouches du Danube. C'est là que la flotte ottomane tenta sa chance, car depuis février ou mars de la même année une garnison hongroise défendait la place 31. C'est de cet assaut que parle la lettre du Grand Maître des Hospitaliers au roi de France. Il y est fait mention tout d'abord d'une bataille navale qui permit à la flotille chrétienne, encore qu'elle fût inférieure numériquement aux bâtiments ottomans, de détruire ces derniers, en incendiant la plupart ; après quoi, les forces terrestres achevèrent la déconfiture des éléments ennemis qui avaient pris pied sous les remparts de la cité danubienne 32.

Même si ses intentions contre Constantinople avaient avorté et en dépit aussi de la sanglante défaite de ses armes devant Kilia, Mourad II avait donné une fois de plus la mesure de son génie militaire. Le succès de cette audacieuse manœuvre lui aurait assuré la maîtrise de la mer Noire et des bouches du Danube. Kilia représentait pour la Hongrie non seulement le point stratégique d'où l'on pouvait dominer les principautés roumaines de Valachie et de Moldavie, mais elle constituait encore une base d'approvisionnement nécessaire à une flotte susceptible de venir à tout moment au secours de Constantinople 33. La conquête de ces deux villes-clefs allait faire désor-

au souverain de Trébizonde, Jean IV, qui précisément pour cette raison manifestait si naïvement sa joie à Sphrantzès. Que le représentant du dernier basileus jugeait sagement la portée de ce changement de règne, les événements allaient le prouver sans tarder.

31. Fr. Pall, Stâpînirea lui Iancu de Hunedoara asupra Chiliei..., p. 620-621. Pour l'emplacement de Kilia, voir maintenant O. Iliescu, Localizarea vechiului Licos- tomo, dans Studii. Revista de istorie, XXV /3, 1972, p. 445-462 et P. S. Nâsïurel, Le littoral roumain de la mer Noire d'après le portulan grec de Leyde, dans Revue des études roumaines, XIII-XIV, 1974, P- I25~I27- La localisation de Kilia comme place distincte de Lycostomo est définitivement prouvée par des documents publiés par G. Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chilia da Antonio di Ponzò (1360-1361), Gênes, 1971 et G. AiRALDi, I Genovesi a Licostomo nel sec. XIV, dans Studi medievali a cura del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, IIIe série, XIII J2, Spolète, 1972, p. 967- 981, mis en œuvre dans l'article d'O. Iliescu, Nouvelle édition d'actes notariés instrumentés au XIVe siècle dans les colonies génoises des bouches du Danube. Actes de Kilia et de Licostomo, dans Revue des études sud-est européennes, XV/i, 1977, p. 113-119.

32. A cette bataille participèrent certainement aussi les soldats des princes de Valachie et de Moldavie, lesquels fourniront du reste des contingents qui seront présents à la conclusion tragique de la bataille de Kossovo. Voir là-dessus M. Cazacu, La Valachie et la bataille de Kossovo (1448), dans Revue des études sud-est européennes, IX/i, 1971, p. 131-139.

33. Le « janissaire serbe », Constantin d'Ostrovitsa, reproduit dans ses Mémoires les paroles prononcées par Mahomet II après la campagne de 1462 en Valachie : « Aussi longtemps que les Roumains détiendront et posséderont Kilia et Cetatea Alba et les

2o8 MATEI CAZACU ET PIERRE S. NASTUREL

mais partie intégrante du programme politique de ses successeurs. Son fils, Mahomet II, s'emparera de Constantinople en 1453 34 et son petit-fils, Baja- zet II, reportera les frontières de l'Empire ottoman en 1484 jusqu'à Kilia, sur le Danube, et à Cetatea Alba (Maurokastro, Asprokastro, Aqkerman) à l'embouchure du Dniester 35.

En résumé, Constantinople échappa à sa conquête par mer en juin 1448 et Kilia, attaquée quelques jours plus tard par la même flotte turque, résista victorieusement aux Ottomans. Une grande victoire cependant allait dédommager le sultan du double échec de ses navires. Il la remporta en octobre dans la plaine de Kossovo.

Matei Cazacu et Pierre S. Nasturel.

ANNEXE

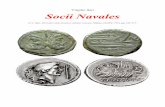

1448, 3 juillet. — Rhodes. Jean de Lastic, Grand Maître de l'Ordre des Hospitaliers de Rhodes, au roi de France, Charles VII, au sujet des défaites ottomanes devant Constantinople et Kilia, et sur les relations du Prêtre Jean avec les Sarrasins.

Original perdu. Édité par Luc d'Achery, Veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis, maxime Benedictinorum latuerant Spicilegium..., t. VII, Paris, 1666, p. 256-257, n° 43 36.

Hongrois le Belgrad serbe, nous, nous ne pourrons remporter aucune victoire ». (Memoi- ren eines Janitscharen oder Tùrkische Chronik. Eingeleitet und iibersetzt von Renate Lachmann, Graz, Vienne, Cologne, 1975, p. 135). Voir aussi l'édition anglaise de la version tchèque due à B. Stolz, Memoirs of a Janissary. Ann Arbor, The University of Michigan, 1975. Quand il s'adressa au sénat de Venise, en 1476, le prince de Moldavie Etienne le Grand déclara, par la bouche de son représentant, au sujet de l'importance stratégique de Kilia et de Cetatea Albâ pour la Moldavie : « Et la Excellentia Vostra puoi considerar che queste terre sono tutte la Valachia [entendez ici la Moldavie], et la Valachia con queste do terre sono un muro del Hungaria et Pollona. Oltra de zo io dico più, che se questi castelli se conserveranno, i Turchi poranno perder e Caffa et Chieronesso. Et sarà facil cossa... » (chez I. Bogdan, Documentele lui SJefan cel Mare, II, Bucarest, 1913, p. 346).

34. On se souvient aussi que dès 1452 Mahomet II mit au peint l'encerclement de la ville qu'il convoitait et qu'au mois d'août ses janissaires eurent un accrochage avec la population de la banlieue (L. Bréhier, op. cit., p. 419-420),

35. N. Beldiceanu, La campagne ottomane de 1484 : ses préparatifs militaires et sa chronologie, dans Revue des études roumaines, V-VI, i960, p. 67-77.

36. Sur dom Luc d'Achery voir : son nécrologe dans le Journal des Savants, lundi 26 novembre 1685, p. 393-394, où le défunt est placé « entre ceux qui ont le plus enrichi les bibliothèques par l'édition de ces anciens monuments » ; J. Fohlen, Dom Luc d'Achery (160Q-1685) et les débuts de l'érudition mauriste, dans Revue Mabillon, LV, 1965, p. 149- 175 ; LVI, 1966, p. 1-30, et 73-98. .Le document que nous analysons fut communiqué

UNE DÉMONSTRATION NAVALE DES TURCS 209

Serenissime et christianissime Francorum rex, debita recommendatione prae- missa. Consueverunt semper laeto animo principes audire ea quae in exteris regio- nibus geruntur, et praesertim si quid est quod ad detrimentum infidelium inter- cesserit. Nuperrimè siquidem ex litteris ex Constantinopoli, Pera et Chio hue Rho- dum missis nobis innotuit magnum Teucrorum sive Turchorum regem classem 37 ingentem paravisse exercitumque coadunasse, ut terra marique ipsam Constan- tini urbem oppugnaret, quae classis cum in Danubium flumen esset ingressa, des- cendissentque Teucri plurimi ex ea in terram, repente classis Blanchi38 longe ea inferior numero ex superiore ad nos parte insiluit, et fere infidelium totam classem combussit. Illi vero qui terram petierant a Bianchi gentibus trucidati sunt. Hoc infortunio et clade Teucris data, et imperatoria ipsa civitas et omnes insulae iEgaei pelagi a formidine magna, Deo victoriam Christianis dante, liberati sunt.

Insuper Presbyter Johannes, Indorum imperator 39, ut quidam sacerdotes indiani

à d'Achery par Antoine Vyon, sieur d'Hérouval (f 1689), collaborateur également de Baluze. Il fit don à Saint-Germain-des-Prés de plusieurs manuscrits. Voir L. Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, II, Paris, 1974, P- 45- On trouvera d'intéressantes informations sur l'aide qu'il accorda à l'élaboration par d'Achery du tome VII cité ci-dessus dans le ms. fr. 17685, fif. 117-118, I74r-V et 201 de la Bibliothèque Nationale de Paris (lettres de 1662, 1664 et 1665).

37. Sur la flotte turque de l'époque : A. C. Hess, The evolution of the Ottoman seaborne empire in the age of the oceanic discoveries (1453-1525), dans The American Historical Review, LXXV/7, 1970, p. 1892-1919. On trouvera aussi certaines données dans N. Beldiceanu, Les actes des premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque Nationale à Paris, I, Paris-La Haye, i960, passim (voir index, s.v. bateaux). Des miniatures permettant de mieux se représenter les types des navires ottomans dans l'ouvrage (que veut bien nous signaler M. N. Beldiceanu) de H. G. Yurdaydin, Matrakci Nasûl, Ankara, 1963, p. 98-103. On appréciera mieux la vitesse des bateaux (et donc le temps nécessaire à la flotte turque pour gagner de Constantinople les bouches du Danube, et à la nouvelle de la bataille pour parvenir à Chio et à Rhodes) à la lumière des informations réunies par Madame C. Villain-Gandossi, La mer et la navigation maritime à travers quelques textes de la littérature française du XIIe au XIVe siècle, dans Revue d'histoire économique et sociale, XLVII, 1969, p. 180-181.

38. Sur Jean Hunyadi (Iancu de Hunedoara) appelé ainsi voir C. Marinescu, Du nouveau sur « Tirant lo Blanch », dans Estudis romanics, publiés par R. Aramon i Serra, IV, Barcelone, 1953-54, P- I37-2O3- (A la page 164, C. Marinescu cite en passant la lettre de Jean de Lastic au roi de France).

39. Sur le célèbre et mythique « Prêtre Jean » — l'empereur d'Ethiopie — voir par exemple : Fr. Zarncke, Der Priester Johannes, dans Abhandlungen der kôniglichen sâchsischen Gesellschaft, XVII et XIX (Philosophisch-historische Klasse, VII et VIII), 1879 et 1880 ; C. Marinescu, Le prêtre Jean. Son pays. Explication de son nom, dans Bulletin de la Section historique de V Académie roumaine, X, 1923, p. 73-112 et, du même, Encore une fois le problème du Prêtre Jean, ibid., XXVI, 1945, p. 202-222 ; J. Richard, L'Extrême Orient légendaire au Moyen Age : roi David et Prêtre Jean, dans Annales d' Ethiopie, II, 1957, P- 225-242 (= Orient et Occident au Moyen Age : contacts et relations (XIIe- XVe siècles), Variorum Reprints, Londres, 1976) ; R. A. Vitale, Edition and study of the Letter of Pr ester John to the Emperor Manuel of Constantinople : the Anglo-Norman rhymed version, dans Dissertation Abstracts International, A : The Humanities and Social Sciences, 37 : 2 (1976), p. 960-961.

2io MATEI CAZACU ET PIERRE S. NASTUREL

hue Rhodum devecti, per veros interprètes dixerunt, magnarti stragem et occisio- nem Saracenis suis finitimis et his maxime qui ex stirpe Machometi se ortos prae- dicant, intulit, ut vix credatur : nam per trium dierum iter passim cadavera occi- sorum conspiciebantur. Destinavit praeterea oratorem is Indorum rex Soldano Babyloniae cum muneribus, sicut mos Orientalium est, ei denuntians nisi ab affiggendo Christianos desierit, se bellum pestiferum civitati Mechae, ubi sepulchrum Machometi esse dicitur, iEgypto, Arabiae, et Syriae, quae ditioni ipsius Soldani subjectae sunt, illaturum : flumenque Nili totum, qui iEgyptum irrigat et sine quo nullus illic vivere posset, surrepturum, et iter aliud illi daturum simili pacto mili- tans. Orator ipse primo bene admissus et visus fuit : dataque ei copia ut sanctum sepulcrum Domini nostri viseret ; qui cum reversus ad Cayrum fuisset, ab ipso Soldano carceri traditus est, hac intentione illum non relaxaturum, nisi orator suus ad Indiam missus et detentus non redierit. Haec pauca sunt memoratu digna et Serenitati vestrae dignissima, quam semper valere optamus.

Datum Rhodi in nostro conventu, die tertia Julii anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo.

Serenitatis vestrae, Magister Hospitalis Jerusalem 40.

40. Edm. Giscard d'Estaing, Jean de Lastic, Grand Maître des chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem, 1 437-1 454, dans Annales de l'Ordre Souverain Militaire de Malte, XXII/4, 1964, p. 1 17-123. Vois aussi C. Marinescu, L'île de Rhodes au XVe siècle et l'Ordre de Saint- Jean de Jérusalem d'après des documents inédits, dans Miscellanea G. Mercati, V, Cité du Vatican, 1946, p. 382-401. (Studi e Testi, CXXV).

![[Traduzione di] Georges Bataille, La vittoria militare e la bancarotta della morale che maledice, in Symbolica e theorica. Contributi, a cura di Paolo Gregoretti, Trieste, E.U.T.,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63419e3216b404e89c032a14/traduzione-di-georges-bataille-la-vittoria-militare-e-la-bancarotta-della-morale.jpg)