Tormento al olvido. Las muertes ejemplares de Sagipa y Aquiminzaque en el Nuevo Reino de Granada

Transcript of Tormento al olvido. Las muertes ejemplares de Sagipa y Aquiminzaque en el Nuevo Reino de Granada

Luis Fernando Restrepo

Universidad de Arkansas

Tormento al olvido. Las muertes ejemplares de Sagipa y Aquiminzaque enel Nuevo Reino de Granada1

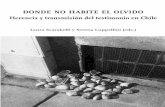

Grabado de 1598 de Theodore de Bry, que describe el tormento del cacique Bogotá (Sagipa), según la Brevísima relación de la destrucción de las Indiasde fray Bartolomé de Las Casas

Uno puede sentirse obligado a mirar

fotografías que registran grandes crímenes

1 Este trabajo hace parte del libro El Estado impostor. Apropiaciones literarias y culturales de la memoria muisca y de la América indígena. (2013)

1

y crueldades. Uno debería sentirse obligado

a pensar lo que significa mirarlas y la

capacidad de verdaderamente captar lo que

muestran.

Susan Sontag, Ante el dolor de los

demás

Quizás hoy los reconocidos grabados de Theodore de Bry,

sobre la conquista de América, no nos sorprendan. Una

cotidianeidad inundada de imágenes del sufrimiento humano en

todos los lugares del globo terrestre –transmitida por la prensa

y los canales de noticias 24 horas al día– y la proliferación de

narrativas visuales y sensoriales desplegadas en el cine y los

videojuegos, nos han acostumbrado a la crueldad. Nuestro consumo

de imágenes de la violencia tiene una historia de larga data que

requiere atención crítica. Es preciso preguntarnos, como lo

sugiere Susan Sontag, por qué nos atraen estas imágenes de

horror, qué tanto logramos comprenderlas y cuál es nuestro deber

ante ellas.

A continuación examinaremos estas preguntas en relación con

la puesta en escena del sufrimiento que acarrea la conquista. Nos

detendremos en dos casos que dejaron una profunda huella en la

memoria colectiva de la región: la violenta muerte de los

caciques muiscas Sagipa, el zipa de Bogotá, y Aquimín, el zaque

de Tunja. Comenzaremos con algunas consideraciones

epistemológicas y éticas en torno a la representación de la

violencia de la conquista a partir de la Brevísima relación de la

2

destrucción de las Indias (publicado en 1552), de fray Bartolomé de las

Casas, texto que marcó las pautas en el debate sobre la

legitimidad y la moralidad de esa gesta en América pero que,

mirado críticamente, pone en evidencia las contradicciones y

limitaciones inherentes al naciente discurso de los derechos

humanos. Veremos luego cómo la historiografía neogranadina trató

de contener la memoria incómoda de aquellas muertes infames que

minaban su proyecto fundacional y deslustraban las gestas

militares y espirituales de la conquista. Al analizar el modo como los historiadores neogranadinos de los

siglos XVI y XVII presentan las muertes de estos dos caciques, no

buscamos constatar cuál de ellas es más verdadera. Lo que nos interesa

es ver cómo los historiadores coloniales trataron de dar forma y

sentido al traumático pasado de la conquista, contener el recuerdo de

la violencia colonial y detener la expresión del dolor causado por la

presencia española en América. Se trata, entonces, de explorar los

mecanismos de figuración de los cuerpos torturados y ejecutados, y lo

que estas figuraciones aportan a una reflexión sobre la ley y la

violencia y la violencia de la ley.

Comenzaremos con algunas consideraciones epistemológicas y éticas

en torno a la representación de la violencia de la conquista a partir

de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1542), de

fray Bartolomé de las Casas, texto que marcó las pautas en el debate

sobre la legitimidad y la moralidad de esa gesta en América pero que,

mirado críticamente, pone en evidencia las contradicciones y

limitaciones inherentes al naciente discurso de los derechos humanos.

Veremos luego cómo la historiografía neogranadina trató de contener la

memoria incómoda de aquellas muertes infames que minaban su proyecto

3

fundacional y deslustraban las gestas militares y espirituales de la

conquista.

Por sus denuncias de las atrocidades de la conquista y por

proclamar la igualdad de todos los seres humanos, fray Bartolomé de

las Casas, “El apóstol de los indios”, es sin duda una de las figuras

más reconocidas en la historia latinoamericana. Sin embargo, es un

intelectual poco leído y solo comprendido a medias. Ejemplo de ello

son las afirmaciones recurrentes de su defensa de la racionalidad de

los indios (ante la supuesta creencia que no tenían alma) y de su

oposición a la conquista. Pero –como bien lo reitera Rolena Adorno en

De Guancane a Macondo (2008: 24)–, ni la humanidad del indio fue la razón

de la famosa junta en Valladolid, en 1550, con Juan Ginés de

Sepúlveda, ni la postura de Las Casas era propiamente anti-colonial.

Su crítica va dirigida contra el método de conquista (militar) y el

trato dado a los indios. Según Las Casas, en efecto, la Corona no

tenía jurisdicción para someter a la fuerza a los indios,

adoctrinarlos o apropiarse de sus bienes; debía, por lo tanto,

incorporarlos a ella por modos pacíficos. Abogaba, pues, por un

imperialismo paternalista que, bajo la sujeción cristiana,

universalizará la protección a un nivel global, supra-estatal –como

más tarde lo propondría la declaración universal de los Derechos

Humanos–. Como lo señalan Eduardo Subirats, en El continente vacío (1994), y

José Rabasa, en Writing Violence in the Northern Frontier (2000), este lenguaje

salvador y protector del nuevo imperialismo encubre las

contradicciones del discurso emancipatorio de la modernidad.

En El continente vacío, Subirats afirma que si bien el ideario

teológico-político de Las Casas aboga por un humanismo moderno y

radical, basado en la libertad y la dignidad humana, al proponer la

universalización de la fe cristiana deja por fuera un cuestionamiento

4

radical de la colonización. Su ideario es, entonces, un

replanteamiento del modelo militar de la conquista para incluir “un

radical proyecto de emancipación con respecto a la violencia y tiranía

del poder cristiano, y de autonomía social y política de las

comunidades indias, pero sólo como última y primordial legitimación de

un verdadero sentido dentro de la universalidad cristiana y su

constitución política” (Subirats, 1994: 99-100).

Por su parte, para José Rabasa la nueva política imperial de una

conquista paternalista se consolidó poco a poco gracias a las

ordenanzas dictadas por Carlos V, en 1526, sobre el buen tratamiento

de los indios. En estas leyes hay un desplazamiento del lenguaje del

amor, el consentimiento y la colonización pacífica a un régimen de

derechos y una razón justificadora de la guerra, la esclavitud y otras

atrocidades (Rabasa, 2000: 41). El texto más conocido de Las Casas es

la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrito en 1542 pero

publicado diez años más tarde. Traducido al latín y otras lenguas

europeas, en 1598 se difundió rápidamente con las ilustraciones del

grabador holandés Theodore de Bry. Si bien la Brevísima no refleja la

densidad filosófica y legal con la que Las Casas aborda el tema de la

legalidad de la conquista –como sí sucede en los Tratados, la Apología y

en la Apologética historia sumaria–, la obra revela las implicaciones éticas

y epistemológicas del discurso de los derechos humanos. Veamos el modo

como el autor aborda formalmente la violencia de la conquista.

La Brevísima narra las masacres y los malos tratos dados a los

indios en diferentes lugares de América. No se refiere a ningún

conquistador por su nombre ni da fechas exactas, pero alude a masacres

y muertes históricas, entre ellas, las de Sagipa y Aquimín en el Nuevo

Reino, la matanza de Hernán Cortés en el templo de Cholula en 1519

5

(Las Casas, 1992: 108) y la de la plaza del Templo Mayor, por orden de

Pedro de Alvarado, durante la fiesta de Huitzilopotchli el 10 de mayo

de 1520 (Las Casas, 1992: 110). Contrasta las detalladas descripciones

de torturas y muertes violentas con las escasas referencias a

personajes y fechas concretos; y quizás sea esta la razón por la que

se acusa a Las Casas de exagerar la violencia de la conquista. Obra

testimonial –el mismo autor afirma haber sido testigo de algunas de

aquellas masacres (Las Casas, 1992: 77, 82 y 87)–, se la critica por

presentar, de un modo esquemático, a los indígenas como mansas ovejas

y a los conquistadores como lobos.

La victimización de los indígenas no deja de ser problemática:

antes que una falla individual, revela una contradicción estructural

en el discurso de los derechos humanos. En efecto, al presentar a los

indios como víctimas, se les convierte en objetos de conocimiento y se

les inscribe en un discurso que les niega su propia conciencia

histórica y su dimensión de actores sociales. El resultado –como bien

lo apunta Alain Badiou (2001)– es un discurso de los derechos humanos

que crea un doble sujeto moderno: de un lado las víctimas y, del otro,

un sujeto metropolitano que interpela el discurso del sufrimiento de

las primeras.

Por razones estratégicas y mediante el uso de imágenes bíblicas –

reconocibles para su audiencia europea–, la Brevísima ofrece una

visión maniquea de la conquista. El interés de Las Casas era persuadir

al Consejo de Indias y a la Corona para que legislara en favor de la

eliminación de las encomiendas, la prohibición de las conquistas y el

trato humano hacia los indios. Para lograr un mayor efecto persuasivo,

la Brevisima pone en primer plano perturbadoras descripciones de

violencia contra hombres, mujeres y niños (véase, por ejemplo, Las

Casas, 1992: 81, 86, 89, 93). En este aspecto, la obra conjuga

6

elementos que, hoy, caracterizan el discurso de los derechos humanos.

Pero –como lo ha señalado Mark Osiel, en “Human Rights Reporting as a

Literary Genre”--los documentos de Amnistía Internacional y de las

Comisiones de la Verdad parecen desapegados reportes objetivos, con

imágenes estilizadas de los victimarios y las víctimas que apelan a un

público lector específico. Dicho de otro modo, estos documentos

tienden a complacer a su audiencia y a afirmar más que a cuestionar la

moralidad de los hechos. Y si bien estas convenciones literarias

resultan en detalladas descripciones de torturas, es muy pobre la

complejidad de los contextos históricos y de los dilemas morales en

cuestión. Para finalizar, Osiel reconoce que, mal que bien, las

convenciones literarias y los efectos de realidad de estas narraciones

motivan a la compasión, que puede ser problemática pero logra

movilizar a la acción política, lo que es preferible a la apatía.

Sin embargo, no hay grado cero de convenciones literarias y

retóricas narrativas –textuales o visuales–. Por esta razón, las

descripciones de las masacres de la conquista, los dibujos sobre la

guerra de Francisco de Goya o las fotos de las torturas

norteamericanas en Abu Ghraib (Irak) ofrecen imágenes que nunca son la

realidad desnuda, sino visiones mediadas de ésta, y por esto es

necesario prestar atención a los elementos formales que constituyen la

imagen y que, en última instancia, nos permiten acercarnos a una

verdad: el sufrimiento humano.

Esta preocupación por el sufrimiento de los demás no es

ahistórica. Así, por ejemplo, Lynn Hunt –en Inventing Human Rights (2007)–

ha señalado cómo la noción moderna del individuo que surge en el arte

y la literatura es clave para la construcción del sentido de la

igualdad y la universalidad de derechos en la Ilustración. El estudio

de Hunt, sin embargo, obvia la importancia de De las Casas y la

7

violencia de la colonización española en el debate humanista de los

filósofos ilustrados franceses.

En cuanto a la retórica de la imagen, un grabado como el de De

Bry sobre la muerte de Sagipa –reproducido al inicio de este

capítulo–, que presenta en primer plano un cuerpo con el torso

arqueado y los brazos extendidos en cruz, es característico de la

representación renacentista y recuerda la iconografía de los mártires

cristianos. Existe, sin embargo, una paradoja: si bien históricamente

el cuerpo humano, y en especial los cuerpos sufrientes, han generado

una rica tradición narrativa e iconográfica, su contradictoria

proliferación y plasticidad revela la imposibilidad de captar,

mediante el discurso o la imagen, la realidad del dolor humano. Ante

la violencia colonial, Las Casas termina afirmando que son tantas las

matanzas “que en mucha escriptura no podrían caber”, y que por más que

tratara no podría explicar de “mil partes una sola” (Casas, 1992: 87).

Esta hipérbole caracteriza la Brevísima, pues el autor se preocupa

más por interpelar emotivamente a su audiencia que por documentar la

veracidad de lo escrito. Hace parte de esa hipérbole la pasividad de

los indios –lo cual no deja de ser problemático en tanto les niega la

conciencia historia y su calidad de actores sociales–, con la que se

pretende provocar la indignación del lector mediante el sufrimiento

infligido a los indígenas. Pero, si la descripción de éstos como

indefensas víctimas suscita la compasión, el texto no se agota en una

respuesta emotiva; antes bien, interpela a la conciencia del lector y

le incita a la acción. Prueba de ello la encontramos ya en el prólogo:

Las Casas dedica la Brevísima al príncipe Felipe II, a quien advierte,

diplomáticamente, que una vez informado de los abusos de los

conquistadores es responsable por la violencia de la conquista. Así,

pues, apela a la compasión del futuro emperador, pero su demanda va

8

más allá. Acto significativo, ya que la compasión –como lo sugiere

Sontag (2003: 102-3)– es una respuesta impertinente e inadecuada, en

tanto tiende a separar al espectador/lector de las condiciones que

permiten o causan el sufrimiento de los otros.

La interpelación lascasiana es meritoria en cuanto no se agota en

la compasión por las víctimas, y en la medida en que resalta la

responsabilidad que acarrea la conciencia de la violencia perpetrada y

requiere una acción correctiva –como lo señala en el “Tratado V: sobre

la esclavitud de los indios” (1552)– o reparadora –como lo afirma en

el “Tratado de las doce dudas” (1564)–.

En Las Casas, la puesta en escena de la violencia de la conquista

es un decidido llamado a la acción (igual sucede en los “memoriales de

agravios” del cacique de Turmequé que examinaremos en el siguiente

capítulo). Esta aproximación contrasta con la visión de la

historiografía neogranadina, la que intentará conciliar con ese pasado

incómodo que fundamentaba los privilegios de su quehacer intelectual.

Sagipa torturado

La tortura y muerte Sagipa interrumpe la gloria de la conquista

del Nuevo Reino de Granada y deslustra la fama de su fundador, don

Gonzalo Jiménez de Quesada. Su conspicua presencia en la memoria abre

una reveladora fisura entre la ley y la justicia. En la Brevísima, en la

Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano (impresa, la

primera parte, en 1535) de Gonzalo Fernández de Oviedo, en la Historia

general de los hechos de los castellanos en las islas y Tierra Firme del Mar Océano (1600)

del cronista oficial Antonio de Herrera, y en las principales

historias neogranadinas este infame dejó un amplio registro histórico

9

y documental.2 Hay una omisión reveladora también. Es el caso de El

carnero de Rodrígurez Freyle, el primer historiador criollo del Nuevo

Reino de Granada.

Por esta muerte se le seguiría un largo proceso legal a Jiménez

de Quesada, lo que generó un considerable acervo documental –Juan

Friede transcribe varios de esos documentos en la colección Documentos

inéditos para la historia de Colombia (1956)–.3 Comencemos con un breve recuento

de la historia del zipa.

A la llegada de los españoles a la sabana de Bogotá, hacia el 21

de abril de 1537, el zipa Tisquesusa se retiró a su Casa del Monte, cerca

a Chía, donde permaneció oculto. Allí fue herido en una refriega con

los españoles y murió días más tarde. Le sucedió su sobrino Sagipa,

quien por no haber sido cacique de Chía –según las reglas de sucesión

del zipazgo– pronto vio cuestionado su derecho al poder. Inicialmente

Sagipa resistió a los españoles, pero ante la incursión de los panches

–enemigos de los muiscas– en su territorio, pactó la paz y formó

alianza con los peninsulares. Derrotados los panches, Jiménez de

Quesada pidió a Sagipa el tesoro que, supuestamente, había dejado

escondido Tisquesusa, el que le pertenecía por derecho de conquista.

El zipa negó saber su paradero pero, ante la insistencia de los

españoles, prometió entregar en 20 días un bohío lleno de oro. Al

incumplir la promesa fue hecho prisionero por Jiménez de Quesada,

quién dio a su hermano el encargo de enjuiciarlo. Nada reveló Sagipa

2 Fernández de Oviedo narra la muerte de Sagipa en el séptimo libro de lasegunda parte, capítulo XXIX (1959: III, 124); y en el capítulo XI este mismoautor incluye la relación de Joan de Sanct Martín y Antonio de Lebrija sobreesta muerte (1959: III, 87-89). Herrera da cuenta de ella en la década sexta,capítulo XIV (1934: XI, 250). 3 Véase, en particular, los documentos 14, 16, 17, 52, 70, 73, 82 y 83. EnGonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos históricos, Friede ofrece una útildescripción de los documentos relacionados a la muerte de Sagipa (1960: 42 yss.)

10

del lugar donde podría hallarse el tal tesoro, por lo cual fue

condenado al tormento que le causó la muerte.

Más tarde, durante el proceso contra Jiménez de Quesada por esta

muerte, Alonso Serrano declararía:

que sabe y es verdad que el dicho señor teniente [Pérez de

Quesada], después de detenido el dicho Sagipa, le sentenció a

cuestión de tormento y se le dio ciertas veces el trato de

cuerda, y fue tan liviano que no pudo peligrar de ello, porque no

hacia sino atarlo con una cuerda los brazos atrás, y subirlo poco

a poco, y no le dejaban caer... porque otros muy recios se suelen

dar a cristianos y no mueren de ellos. A la sexta pregunta dijo

que sabe y es verdad que como el dicho Sagipa mintió, le dieron

tormentos recios y se le volvieron los pies del fuego que le

dieron y le trataron muy mal los que allá fueron y lo trajeron al

real, y dende a pocos días murió. (Friede, 1960: I, 170)

Además de dar cuenta de la muerte de Sagipa, la documentación

existente trata los detalles de su sucesión ilegítima y si Jiménez de

Quesada fue o no responsable del tratamiento dado al zipa. Friede, por

ejemplo –quien se refiere a Jiménez de Quesada como “nuestro héroe”–,

señala que las probanzas confirman que el español no estuvo presente

ni aprobó las torturas (Friede, 1960: 67,89). Por su parte, François

Correa rastrea en las crónicas la historia de la ilegitimidad de la

sucesión de Sagipa y cómo sirvió para justificar la conquista (2004:

172-77). Ninguno de los dos investigadores, sin embargo, dan cuenta de

cómo las historias neogranadinas inscriben discursivamente esa muerte.

Y, de hecho, en esa historia hay mucho más que una racionalidad

política. Hay, por ejemplo, un espectro revelador que la acompaña: el

secreto nunca revelado del tesoro de Tisquesusa, signo de la

11

impenetrabilidad misma de la realidad del sufrimiento humano. Vista

globalmente, la muerte de Sagipa es una historia que revienta el

discurso colonial. En ella se sobreponen varios relatos que intentan

llenar el horroroso vacío de “lo real”: la gesta de la conquista, los

relatos del indio salvaje y sin ley, la admiración de las sociedades

americanas y la grandeza de sus gobernantes, las historias de inmensos

tesoros y el imaginario cristiano del martirio.

En la Recopilación historial, de Pedro de Aguado aborda la historia

colonial como exempla –siguiendo el modelo de la historiografía

clásica, como lo expone Jaime Humberto Borga en Los indios medievales de fray

Pedro de Aguado. La representación de la muerte de Sagipa encuadra bien

en este esquema. Para Aguado, el zipa era “tan soberbio y tirano” como

su predecesor, y habría de ser “más cruel y riguroso que el muerto”

(Aguado, 1956-1957: I, 309). Justifica, de este modo, la muerte de

Sagipa, la que habría salvado a los muiscas de un régimen injusto. El

historiador resalta, además, las múltiples veces que Jiménez de

Quesada rogó a Sagipa para que se “entregase de paz”, y afirma que fue

torturado siguiendo “el proceso muy judicialmente, de suerte que no

llevase nulidades”, por lo que la muerte del zipa se debe a su

pertinaz negativa a dar la información requerida. Para terminar,

Aguado asevera que Sagipa era tan aborrecido por todos los suyos, que

su muerte “no fue sentida ni llorada” (Aguado, 1956-1957: I, 314).

El poema épico Elegías de varones ilustres de Indias (1589-1601), de Juan de

Castellanos, celebra la conquista del Nuevo Reino y, por ende, reclama

un lugar privilegiado para los primeros conquistadores. Su carácter de

canto épico le permite presentar la violencia de la conquista de tal

modo que el lector se identifique con los conquistadores y no con los

indígenas masacrados. Sin embargo, una lectura atenta de las Elegías

sugiere que la reiterada celebración de las “victorias” castellanas

12

alude a un pasado que se quiere ocultar. En efecto, por más que lo

intente, el esquema épico no logra contener completamente el recuerdo

de la violencia de la conquista, y la historia termina siendo

testimonio de un olvido imposible. Veámoslo.

El examen del modo como trata Castellanos los casos de los

caciques torturados y muertos injustamente por los españoles resulta

revelador. La muerte de Sagipa (Sacresaxigua, según Castellanos) se

narra en el canto octavo de la Historia del Nuevo Reino de Granada– de

la cuarta parte de las Elegías: los españoles le reclaman al zipa el oro

de Tisquesusa, “a título que era de ellos”, según el derecho de guerra

(Castellanos, 1997: 1216); al no obtenerlo, Jiménez de Quesada retiene

al cacique en un bohío junto al suyo, guardado por “doce soldados,

buenos ballesteros, / que con amor y gracia lo trataban” (Castellanos,

1997: 1216). Esta buena imagen del conquistador contrasta con la de

Sagipa, quien se burla de los españoles haciéndoles creer que los

mantos que les traen los indios vienen llenos de oro. Varios días

después, cuando descubren que no hay el tesoro prometido, el zipa es

torturado hasta su muerte. De ella, y sin dar mayores detalles de la

tortura, Castellanos inculpa a Fernán Pérez de Quesada:

De cuya causa hizo Fernán Pérez

grandes requerimientos al Teniente [Jiménez de Quesada]

para que dél supiese por tormentos

lo que les ocultaba con halagos.

Y esto se hizo tan acerbadamente,

que dieron cabo dél en breve tiempo. (Castellanos, 1997: 1219)

Castellanos cierra el caso sin ahondar en el sufrimiento de

Sagipa. Enfatiza, sí, en la codicia de los españoles y de Sagipa,

13

quien actúa de un modo reprochable al dar la vida por un simple

tesoro.

El historiador franciscano fray Pedro Simón, en lasNoticias historiales

(1627), presenta la muerte de Sagipa como necesaria y justa. En autor

se enfoca en la usurpación del zipazgo –que correspondía al cacique de

Chía– por Sagipa. Al igual que en Aguado y Castellanos, el zipa burla

a los españoles una y otra vez con el tesoro prometido y, añade, que

estando en prisión, Sagipa culpa a sus enemigos por la desaparición

del oro prometido que, supuestamente, habían traído sus indios en

mochilas hasta su bohío. Por esta acusación, los enemigos son

torturados a muerte, injustamente, por los españoles. Simón cierra el

caso justificando el uso de la violencia: “No hallando, pues, ya otras

que intentar los nuestros, sino las del rigor”, dado que “por la

blandura no se podía sacar el descubrirse el tesoro del Bogotá”

(Simón, 1981: III, 294); y deja implícita la muerte de Sagipa bajo la

afirmación que el tesoro quedó oculto. De este modo, en la historia de

Simón se silencia el sufrimiento andino, y de la memoria muisca quedan

solo los objetos perdidos del deseo colonial. Desde este punto de

vista, las colecciones del Museo del Oro (en Bogotá) pueden pensarse

como la realización del anhelo colectivo manifiesto en la

historiografía neogranadina.

En El carnero (1639) Juan Rodríguez Freyle intentó, sin lograrlo,

amalgamar el pasado muisca con la gesta de la conquista. El caso del

zipazgo se narra en el capítulo VII: el autor –apoyado en su

informante, don Juan–, se extiende sobre el conflicto entre los

caciques de Bogotá y Guatavita (anterior a la llegada de los

españoles), y afirma que el cacique de Bogotá –se refiere a

Tisquesusa– murió en la conquista, pero que su muerte no se supo hasta

tiempo después. Más adelante nos cuenta la campaña que emprendió el

14

cacique de Bogotá, acompañado de Jiménez de Quesada, contra los

panches. En esta ocasión se trataría de Sagipa, pero de él no dice

nada más. Presta más atención a narrar con detalle el incierto

paradero del tesoro del cacique de Guatavita, nunca encontrado, y en

el tercer capítulo resalta que éste se convirtió al cristianismo y fue

muy bien tratado por los españoles.

El cacique de Guatavita, en escondiendo su tesoro, se descubrió a

los españoles, dándose de paz con todos sus sujetos. El Mariscal,

a quien tocó esta encomienda, lo trató muy bien y procuró que se

hiciese cristiano, bautizándole; y llamóse don Fernando. Vivió

poco, sucedióle don Juan, su sobrino; casole el Mariscal con doña

María, una moza mestiza que crió en su casa; tuvo muchos hijos y

solo hay vivo uno llamado don Felipe. (Rodríguez Freyle, 1979:

187)

Este relato de una conquista pacífica suplanta la historia de la

tortura de Sagipa. Es, por lo tanto, un recuerdo encubridor. En

efecto, Rodríguez Freyle posee un amplio conocimiento de los asuntos

del gobierno neogranadino –tal y como lo ha destacado la crítica–, por

lo cual no es arriesgado afirmar que su silencio es calculado.4 No

obstante, permanece una traza reveladora de los problemas que les

acarrearía la muerte del cacique de Bogotá (Sagipa) a los Quesada:

“fue criar cuervo para que le sacase los ojos, como dice el refrán”

(Rodríguez Freyle, 1979: 187).

Por el contrario, la atención prestada al tesoro perdido de El

Dorado es sintomática de cómo la conciencia criolla se apropia del

4 La densidad documental de El carnero es notable en la edición de Darío Achury Valenzuela, quien glosa las referencias históricas del texto colonial.

15

pasado muisca para afirmar su lugar en las Indias. Aunque ya había

sido mencionado por Simón, es Rodríguez Freyle quien enfatiza en la

pérdida del tesoro, y es este lamento melancólico el registro que

caracterizará la naciente conciencia criolla. El relato de El Dorado

suple el vacío de la violencia suprimida. En este aspecto, resulta

revelador el comentario que sobre su propio texto hace Rodríguez

Freyle al asociar el oro con el pasado; en contraposición, a la

violencia de la conquista se alude solo de manera metafórica (hierro y

acero) y expresamente es censurada mediante un llamado en voz alta a

sí mismo a detener la narración:

Que como en lo que dejo escrito traigo en boca siempre el oro,

digo que podían decir estos naturales que antes de la conquista

fue para ellos aquel siglo, el siglo dorado, y después el siglo

del hierro y acero, ¿y qué tal acero? Pues de todos ellos no han

quedado más que los poquillos de esta jurisdicción y de la de

Tunja, y aun estos, teneos no digáis más. (Rodríguez Freyle,

1979:189)

Así, pues, la violencia de la conquista mina la autoridad moral

que funda la conciencia criolla, y por esto es suprimida. Pasemos

ahora a la historia del obispo criollo Lucas Fernández de Piedrahita.

En la Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada, escrita en

1666 pero publicada en 1688 en Amberes, Piedrahita condena tanto a

Sagipa por su tiranía, como a Fernán Pérez de Quesada por su codicia.

Tampoco exime de culpa a Jiménez de Quesada, quien confiesa ser el

autor de todo en el Epítome historial que dejó manuscrito (Fernández de

Piedrahita, 1973: 286). Resulta notable el modo como Piedrahita pone

en duda el argumento utilizado por los españoles para demandar el

16

tesoro de Tisquesusa: ante la afirmación que dicho tesoro les

pertenecía por la rebeldía del indígena al no sujetarse al rey de

España, el autor declara: “Fiera propuesta de hombres, debiendo saber

el más bruto que no puede caber rebelión en quien no ha sido sujeto”

(Fernández de Piedrahita, 1973: 286). Coincidiendo con Francisco de

Vitoria y Las Casas, este comentario revela un rechazo al famoso

protocolo de conquista conocido como el Requerimiento –diseñado por el

jurista Palacios Rubio a principios del siglo XVI–, en el que se

estipulaba que el derecho a las Indias fue donado por el Papa a la

corona española y, por lo tanto, concedía el derecho de hacer la

guerra y expropiar sus bienes a quienes se opusieran a la sujeción

imperial.

Piedrahita recrea el momento en el que Jiménez de Quesada expone,

punto por punto, el Requerimiento a Sagipa. Éste responde, con

“risueño semblante”, que acatará lo pedido, pero –como lo relataron

los otros cronistas– el zipa burla a los españoles con el tesoro

prometido y acusa falsamente a sus enemigos, razón por la cual son

injustamente torturados a muerte por orden del conquistador. Siguiendo

la línea trazada por la escuela de Salamanca –en la relectio de iure belli

Francisco Vitoria consideraba que el Requerimiento no era un título

justo–, y de acuerdo con la posición defendida por Las Casas en la

famosa junta de Valladolid en 1550, Piedrahita considera que el estado

español no tiene soberanía sobre los indios gentiles y, por esto,

critica las acciones de ambos Quesadas y de los otros dos españoles

involucrados en el caso –Gonzalo Suárez Rendón y Gonzalo Martín Zorro

(Fernández de Piedrahita, 1973: 292-3)–. Refiriéndose a Pérez de

Quesada afirma que debiera de saber “que por ningún delito, por enorme

que sea, como lo haya cometido antes de recibir voluntariamente el

bautismo, puede ser punido por semejante juez un gentil, y más siendo

17

príncipe” (Fernández de Piedrahita, 1973: 291); y basándose en las

declaraciones dadas por testigos en el caso criminal contra los

Quesadas –guardadas en el archivo de Simancas–, refiere con detalle

las torturas a las que fue sometido Sagipa. Sin embargo, no considera

provechoso exaltar el valor con que Sagipa enfrentó las torturas pues,

en últimas, murió por tirano y codicioso. Podemos aseverar, entonces,

que para Piedrahita la conquista no es una gesta gloriosa, sino un

espinoso pasado del que intenta distanciarse afirmando los ideales

civilizadores del cristianismo y del imperio ibérico poslascasiano.

Con el transcurso del tiempo, la conciencia de la violencia

colonial en lugar de desaparecer se acentúa, y los historiadores se

ven abocados a intentar un acuerdo con ella. En la Historia de la provincia de

San Antonio del Nuevo Reino de Granada (1701), fray Alonso de Zamora condena la

muerte de Sagipa y afirma que los culpables fueron castigados por la

justicia divina: un incendio destruye la ciudad; Jiménez de Quesada

muere pobre, desterrado y con lepra; su hermano Pérez de Quesada muere

por un rayo que, también, quebró la pierna de Gonzalo Suárez Rendón y,

finalmente, el capitán Gonzalo García Zorro –estos dos últimos

implicados en la muerte de Sagipa– muere violentamente (en un juego de

cañas) atravesado por la lanza de don Diego de Vanesas, nieto por

parte de madre del cacique de Guatavita y de la misma sangre real de

Sagipa (Zamora, 1945: 271). No obstante, para Zamora la muerte del

zipa representaría, como en el caso de Montezuma y Atahualpa, “la

providencia de Dios, para la conversión de las gentes americanas y

castigo ejemplar de la tiranía” (Zamora, 1945: 242).

La ejecución pública de Aquimín y los caciques de la provincia de Tunja

18

El otro caso traumático en la historia de la conquista de los

muiscas es el de la muerte del zaque Aquimín y de sus principales

señores en la plaza de Tunja, en 1540, ordenada por Fernán Pérez de

Quesada. Según Aguado, agraviado Aquimín por el oro que le tomaron y

la prisión que le impusieron los españoles, “deseaba haber entera

venganza de sus enemigos”. Pero no solo el historiador presenta la

resistencia indígena como un acto de venganza individual, también

justifica la masacre como un castigo ejemplar necesario para cimentar

el orden colonial: “con la sangre de los más culpados, [Pérez de

Quesada] castigó y amedrentó a todos los menores, de modo que no hubo

tan presto quién tornase a tratar de otra conspiración” (Aguado, 1956-

1957: I, 341).

Para Castellanos, la muerte de Aquimín es un tema espinoso, si se

tiene en cuenta que Tunja es su lugar de residencia. Sin mencionarlo

expresamente, se refiere al zaque como el rey de Tunja. Tampoco da

mayores detalles de su ejecución: antes que nada deja en limpio el

nombre de Jiménez de Quesada y culpa, como en el caso anterior, a

Fernán Pérez de Quesada, a quien claramente detesta el historiador.

Según Castellanos, Jiménez de Quesada, “para sustentar la paz”, guardó

decoro y respeto al rey de Tunja; pero

fue mal informado […]

quien otra cosa dijo por escrito,

pues si deste Señor después se hizo

justicia, o sin justicia, poca culpa

tuvo quien no lo vio, no oyó, ni supo,

por estar él entonces en España:

hízola Fernán Pérez de Quesada. (Castellanos, 1997: 1201)

19

Nada más dice Castellanos por ahora, pero en el Canto XX de la

historia del Nuevo Reino, que narra la llegada en 1543 del Adelantado

don Alonso Luis de Lugo al Reino, retoma el caso con ocasión del

juicio entablado contra los dos Quesadas por “el crudelísimo castigo /

que hizo Fernán Pérez en los indios / de Tunja, cuando fueron

infamados / de que se rebelaban y querían / matar toda la gente

castellana” (Castellanos, 1997: 1333). Según el autor de las Elegías, el

rumor de una rebelión fue fruto de un indio enamorado de una de las

mujeres de Aquimín. Mal aconsejado por los revoltosos conquistadores

peruanos, Pérez de Quesada mandó degollar al cacique “con harta

cantidad de sus vasallos” sin que tuvieran culpa (Castellanos, 1997:

1333-34). Los Quesadas apelaron ante la Audiencia la sentencia de

destierro, y se marcharon a España a defender su causa. Y aunque de

nuevo el caso queda inconcluso, resulta reveladora la narración de

Castellanos sobre ese pasado violento en la historia de su propia

ciudad: el énfasis del historiador está puesto en los cargos imputados

a los Quesadas, sus varones ilustres, no en el sufrimiento de los

ejecutados. No hay, pues, registro del dolor y del impacto de ese

hecho en el imaginario neogranadino. Sin olvidarlo, el traumático

pasado colonial es para siempre postergado: otra presencia espectral

que deslustra el pasado monumental que busca erigir Castellanos con

sus imponentes Elegías.

Avancemos hasta el siglo XVII. De Aquimín no hay rastro en El

carnero. Piedrahita y Zamora dan cuenta del profundo impacto que dejó la

muerte de los caciques de Tunja en quienes la presenciaron, y un siglo

después de la matanza, Simón escribe un importante relato sobre la

memoria muisca de esas muertes.

En el primer capítulo del libro noveno de la Historia general, en el

que se despliega una mirada melancólica hacia el pasado andino –que

20

emergerá en las letras de los siglos posteriores, y en particular en

la literatura republicana–, Piedrahita trata el caso de Aquimín. El

relato comienza recordando el dolor de los cristianos ante la invasión

árabe de la península, un sufrimiento llorado por más de ochocientos

años. Luego, el autor anuncia que va a tratar de “las calamidades

contra todos los indios del Nuevo Reino” (Fernández de Piedrahita,

1973: 482). Es importante resaltar cómo la empatía por el dolor de los

cristianos se extiende al dolor de los indígenas. Este desplazamiento

del centro de la narración es, en efecto, significativo: invierte la

gesta de la conquista americana y permite concebir la historia desde

la perspectiva de los vencidos; además (si se considera de manera

global el proyecto historiográfico de Piedrahita), se constituye en

una interpelación a la comunidad letrada neogranadina, para que

encuentre su pathos en la apropiación del dolor del otro. El

protonacionalismo criollo se construye a partir de la carga emotiva

que define estas subjetividades coloniales.

Una clara corriente lascasiana atraviesa este relato. Si bien las

reclamaciones de Las Casas anteceden un siglo a la historia de

Piedrahita, al momento de su escritura el Estado ibérico ya había

absorbido la doctrina del obispo de Chiapas y justificaba su soberanía

sobre las tierras americanas en su misión de pastor de los indios. Por

esto, el legado de Las Casas será de largo alcance. Una y otra vez

Piedrahita reitera el rechazo de la conquista militar: “Pero como el

dominio adquirido más con la espada que con la razón, siempre engendra

celos en que se teme de verlo desecho por los mismos medios que se

introdujo” (Fernández de Piedrahita, 1973: 483); se refiere al temor

colonial de una insurrección indígena, el cual lleva a los españoles a

tomar acciones drásticas sin mayores consideraciones: “fingían tratos

imaginario de unos con otros en perjuicio de los españoles, sin más

21

averiguación que había hecho su antojo” (Fernández de Piedrahita,

1973: 484); resalta la inexperiencia de Fernán Pérez de Quesada y el

poco juicio de los vecinos, quienes toman la decisión de apresar a

Aquimín y a los caciques de Toca, Motabita, Samacá, Turmequé, Boyacá y

Suta basándose en acusaciones sin fundamento de un indio (afirmación

que se encuentra también en Castellanos); afirma que los cabos tienen

mejor criterio que los gobernantes, y en su boca pone la justificación

de la razón imperial:

¿Ha de condenarse un Príncipe que tiene derecho a que le

defendamos la vida? Eso no, que se manchará nuestra fama con

la sangre que derramaren sus venas; eso no, que daremos

ocasión a las naciones extranjeras para que llamen tiránico

un dominio asentado con tan justo título como lo tiene

nuestro Rey en las Indias y sobre la razón apasionada que se

tomó con Sacresazipa nunca podrá ser disculpada a su

clemencia la repetición de un error continuado. (Fernández

de Piedrahita, 1973: 485)

De este modo, Piedrahita logra hacer evidente las consecuencias

de estas muertes trágicas –incluyendo la de Sagipa–: al dar pie para

ser juzgado como un Estado tirano, se pone en tela de juicio la

legalidad del Estado español. Por traidor, Aquimín fue condenado a que

le cortasen la cabeza en plaza pública; a los otros caciques y

capitanes se les condenó a muerte a garrote.5 Aquímin es conducido al5 El drama de esta ejecución pública trae al historiador el recuerdo delrelato que hace el Inca Garcilaso –en sus Comentarios Reales– de la muerte deTupac Amaru en el Cuzco. La obra de Garcilaso es importante en la visión de laconquista de Piedrahita, quien lo cita varias veces al pie de página en laedición princeps (1688). Lamentablemente, las ediciones modernas no incluyenesas referencias.

22

cadalso en una mula enlutada, y la ejecución es presenciada por los

españoles y una multitud de indios. El silencio resalta lo traumático

del acontecimiento: “no se oyó rumor ni queja en la plaza que

publicase aquel dolor por común con los demás” (Fernández de

Piedrahita, 1973: 487). A continuación, Piedrahita ofrece una valiosa

reflexión sobre el proceso de represión síquica –que luego el

psicoanálisis definiría como un mecanismo de defensa– que nos impide

tener cabal conciencia de un hecho demasiado violento y abrupto:

Hay algunos sentimientos de primera magnitud, que se recatan

de los labios, porque solamente caben en los dilatados

espacios del corazón, donde así entorpecen los conductos que

dan paso al dolor, que ni respiran para la queja, ni se

alientan para el sollozo. (Fernández de Piedrahita, 1973:

488)

Y termina el relato conmocionado:

¡Lastimoso espectáculo!, donde más se necesitaba de halagos

para imponer el yugo suave del Evangelio, qué de rigores

para que por tantos años se haya dudado si fue verdadera la

conversión de aquellas almas. (Fernández de Piedrahita,

1973: 488)

El padre Zamora relata el hecho en forma similar y, como

Piedrahita, registra el silencio de los indios: “helados de aquel

asombro, nunca visto en sus tierras, no tuvieron aliento para

quejarse, manifestando con mudo silencio su grande sentimiento”

(Zamora, 1945: 307).

23

Sin embargo, la respuesta muisca no fue pasiva ni muda. Así lo

documenta Simón:

De este cacique muerto degollado, dicen los indios

circunvecinos de Tunja, que está la cabeza con el cuerpo de

oro en el arcabuco de Iguaque, y el cuerpo con la cabeza de

oro en el pueblo de Ramiriquí en un santuario. (1981:

III:100)

Estamos ante una experiencia que no logra ser subsumida por el

mundo colonial (semejante a la que se tiene en esos lugares que quedan

por fuera del registro colonial que examina José Rabasa (2011) en las

historias mesoamericanas). Y aunque el relato parezca descabellado,

tiene sentido en el mundo andino, donde los caciques eran momificados

y enterrados en sierras y cuevas con sus posesiones, y venerados en

sus santuarios como ancestros sagrados que seguían participando en la

vida de la comunidad (Correa Rubio, 2004: 78). La simbología del oro

es clara: afirma la descendencia de los caciques del sol; pero, ¿por

qué este doble cuerpo y por qué fue enterrado en Iguaque y Ramiriquí?

No tenemos ninguna documentación al respecto, pero sabemos que ambos

lugares son claves en el mundo muisca y en sus relatos fundacionales

expresados en torno a la luna y el sol: Iguaque estaba asociado con el

relato fundacional de Bachue, la madre procreadora de los muiscas,

quien emergió de una laguna con su hijo para poblar el mundo; está

asociado también con Chía, la luna. Ubicado al oriente del territorio

muisca, Ramiriquí, por su parte, es uno de los caciques primordiales,

hijos del sol como Bochica, el dios civilizador. Desde esta

perspectiva, es significativo que la muerte de Aquimín repliegue el

mundo muisca a sus figuras fundacionales: la luna y el sol, figuras

24

contrapuestas y complementarias que rigen tanto el orden social como

el cosmos (Correa Rubio, 2004: 32-59). Por otra parte, los santuarios

de dos cuerpos cercenados mantienen la memoria de la degollación de

Aquimín, y su localización estratégica (este-oeste) representa un acto

restaurador del orden muisca y del cosmos, por ende una afirmación del

presente y la vida, no un lamento melancólico por un pasado perdido.

Legalmente, el tormento de Sagipa estaba justificado por la

legislación hispánica colonial, sancionada desde las Siete Partidas de

Alfonso X (Séptima Partida, título 30). En el caso de Aquimín, la

rebelión justificaba la ejecución. Pero por estas muertes, el 5 de

febrero de 1547, el Consejo de Indias juzgó a los hermanos Quesada por

aplicar la ley en forma indebida, y aunque inicialmente se les

desterró del Nuevo Reino, luego de las apelaciones las penas por el

tormento y muerte del cacique Sagipa solo sumaron 100 ducados, a pagar

¡a la Corona! (Friede, 1960: 94).

No obstante –tal como lo expresaron Las Casas y Piedrahita– las

muertes de Sagipa y Aquimín ponían en tela de juicio la justicia de

las leyes hispánicas y la legitimidad de la conquista. Más aún, estos

casos hacen posible una reflexión de más largo alcance, pues estas

muertes “ejemplares” revelan la violencia que funda el Estado moderno,

es decir, su colonialidad.

OBRAS CITADAS

25

Adorno, Rolena (2008). De Guancane a Macondo: Estudios de literatura

hispanoamericana. Sevilla: Renacimiento. Impreso.

Aguado, Pedro de (1956-1957). Recopilación historial. Edición de Juan Friede.

Bogotá: Empresa Nacional de Publicaciones. Impreso.

Badiou, Alain, (2001) Ethics: An Essay on the Understanding of Evil. Londres:

Nueva York, Verso. Impreso.

Borja Gómez, Jaime Humberto ( 2002) Los indios medievales de fray Pedro de

Aguado: Construcción del idólatra y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI.

Bogotá, Centro Editorial Javeriano. Impreso.

Casas, Bartolomé de las (1992). Brevísima relación de la destrucción de las Indias.

Madrid: Cátedra. Impreso.

Castellanos, Juan de (1997). Elegías de varones ilustres de Indias. Bogotá: G.

Rivas Moreno. Impreso.

Correa Rubio, François. (2004). El sol del poder: Simbología y política entre los

muiscas del norte de los Andes. 1ª ed. Bogotá: Universidad Nacional de

Colombia, Facultad de Ciencias Humanas. Impreso.

Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo (1959). Historia general y natural de las

Indias, Madrid: Ediciones Atlas. Impreso.

26

Fernández de Piedrahita, Lucas (1973). Noticia historial de las conquistas del

Nuevo Reino de Granada. Prólogo de Sergio Elías Ortiz, Bogotá: Editorial

Kelly. Impreso.

Friede, Juan (1956). Documentos inéditos para la historia de Colombia, vol. 4,

1533-1538, Bogotá, Academia de Historia. Impreso.

— (1960). Gonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos históricos. Estudio

biográfico, Bogotá, Editorial ABC. Impreso.

Herrera y Tordesillas, Antonio de. (1934) Historia general de los hechos de los

castellanos en las islas y tierra firme del Mar Océano. Madrid: Tipografía de Archivos.

Impreso.

Hunt, Lynn (2007). Inventing Human Rights: A History. Nueva York: Norton.

Impreso.

Osiel, Mark. (1997) “Human Rights Reporting as a Literary Genre,” Mass

Atrocity, Collective Memory, and the Law. Nueva Brunswick: Transaction

Publishers. Impreso.

Rabasa, José (2011). Tell Me the Story of How I Conquered You. Elsewheres and

Ethnosuicide in the Colonial Mesoamerican World. Austin: University of Texas

Press. Impreso.

27

— (2000). Writing Violence on the Northern Frontier: The Historiography of Sixteenth Century

New Mexico and Florida and the Legacy of Conquest. Durham: Duke University Press.

Impreso.

Restrepo, Luis Fernando. (2013). El Estado impostor. Apropiaciones literarias y

culturales de la memoria muisca y de la América indígena. Medellín: Editorial

Universidad de Antioquia. Impreso.

Rodríguez Freyle, Juan. (1979). El Carnero. Edición de Darío Achury

Valenzuela.Caracas: Venezuela: Biblioteca Ayacucho. Impreso.

Simón, Pedro, Fray (1981). Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las

Indias Occidentales. Edición de Juan Friede. Bogotá: Banco Popular. Impreso.

Sontag, Susan (2003). Regarding the Pain of Others. 1ª ed. New York: Farrar,

Straus and Giroux. Impreso.

Subirats, Eduardo (1994). El continente vacío: La conquista del Nuevo Mundo y la

conciencia moderna, 1ª ed.. México: Siglo XXI Editores. Impreso.

Vitoria, Francisco de. (1998). Sobre el poder civil, sobre los indios y sobre el

derecho de guerra. Edición de Luis Frayle Delgado. Madrid:

Technos. Impreso.

Zamora, Alonso de (1945). Historia de la Provincia de San Antonio del Nuevo Reino de

Granada. 4vols. Bogotá: Editorial ABC. Impreso.

28