Stefano Rocchi, Mirella T.A. Robino, Ciriaco d’Ancona ad Adria: una tappa dell’Itinerarium,...

Transcript of Stefano Rocchi, Mirella T.A. Robino, Ciriaco d’Ancona ad Adria: una tappa dell’Itinerarium,...

SOMMARIO DEL FASCICOLO

Ä. G. GORDO MOLINA, Papado y monarquia en el reinode Leon. Las relaciones politico religiosas de Grego-rio VII y Alfonso VI en el contexto del ImperiumLegionense y de la Implantation de la reforma pon-

tifical en la Peninsula Iberica Pag.

RICERCHE

I. CARLETTINI, Rileggendo Maestro Gregorio: continuitä

e mutamenti nel discorso su Roma nel XIIIsecolo.. »

M. BRACCINI - G. PRINCI BRACCINI, Maschera e masca:« macchia ». Parole e cosa dall'antico folclore ger-manico e oltre

NOTE

A. BISANTI, Scilla e Romilda: due modelli per una la-vandaia omicida. Sulla "tragedia" (Due lotrices) di

Giovanni di Garlandia

F. Puccr DONATI, Codici di comportamento alimentarenetta tradizione proverbiale italiana del Medieovo edella prima Etä modema

519

561

589

657

679

E D I T I E D I N E D I T I

Ciriaco d'Ancona ad Adria:una tappa deW ItinerariumJ

INTRODUZIONE

fl presente contributo prende in esame un passo dell'Itinera-rium di Ciriaco de' Pizzicolli riguardante una sua visita ad Adriae ne propone una traduzione e un commento. II testo latino sucui si e lavorato e quello dell'edizione critica curata da PatriziaBossi nella sua tesi dottorale 2. Tale edizione costituisce un no-tevole miglioramento dell'Itinerarium Kyriaci Anconitani di Lo-renzo Mehus 3, stampato a Firenze nel 1742 ed esemplato sulmänoscritto di proprietä del barone Stosch4, attualmente nel

II presente lavoro e frutto di una ricerca comune e i risultati raggiunti sono pienamentccondivisi dagli autori. Tuttavia in sede di stesura del teslo Stcfanu Rocchi ha curatü la primaparte, mentre Mirella T.A. Robino si e occupata della seconda.

Si ringraziano per la disponibilitä, la cortcsia e l'interesse dimostrato nei confronü dellanostra ricerca i dottori Simonetla Bonorai (direttrice del Museo Archeologico Nazionale di

), Patrizia Bossi, Michela Marangoni (Accademia dei Concordi di Rovigo), Milena Ricci

n., nrsian, atetano Maggi, Kenzo uremamc, mcs^anuia it.,cu^., i -~—Mazzoli, Daniela Randü, Elisa Romano, Rita Scuderi ed Emilio Gabba.

2 P. Bossi, L'ltinerarium di Ciriaco Anconitano, Tesi di Dottorato di ncversitadegli Studi di Messina, 1996.

cura di G. NICOLETTI, Napoli, 2002, pp.lievali e umanistici, II (2004), pp. 9-23.4 Si tratta del famoso antiquario c collezionista, la cui raccolta di gemme fu pubblicata

730 STEFANO ROCCHT - MIRELLA T. A. ROBINO CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 731

fondo Ottoboniano latino della Biblioteca Apostolica Vaticana s

(d'ora in avanti 'O', come nel conspectus siglorum di Bossi, L'Iti-nerarium cit. (nota 2), p. 2).

Nel nostro commento, i molti confronti tra le lezioni di O, danoi esaminato, e le edizioni Mehus e Bossi mostrano quanto siainsicuro il testo della prima e urgente la pubblicazione della se-conda. I numerosi loci paralleli all'interno degli scritti ciriacani,invece, sono proposti da un lato per illuminare la nostra tradu-zione ed esegesi, dall'altro per illustrare alcune delle caratteristi-che del latino di Ciriaco. D'altra parte, la scrittura dell'Anconita-no richiede un'analisi ehe tenga conto sia degli aspetti filologici elinguistici ehe di quelli storico-topografici. In questo siarno statisoccorsi dai numerosi lavori dedicati alla sua figura da EdwardW. Bodnar, Charles Mitchell, Jean Colin e dagli Studiosi anima-tori del convegno del 1992 Ciriaco d'Ancona e la cultura antiqua-ria dell'Umanesimo 6.

NOTA CRONOLOGICA

Come e stato riconosciuto sin dalla prima critica erudita epiü volte ribadito, la sezione odeporica dell'Itinerarium non ri-specchia la reale cronologia dei viaggi ciriacani, ma e una rieo-struzione letteraria e fittizia ehe « crea l'illusione di un percorsounitario » 7. Ciö non toglie ehe sia possibile datare alcune dellesue tappe; quel ehe qui interessa e ripercorrere criticamente le

da Winckelmann (vd. ROSA, Per la storia dell'erudizione cit. (nota 3), p. 49 n. 42; M. FANCEU.I,Introduzione, in M. KUNZE, // manoscritto ftorentino di J. J. Winckelmann, Firenze, 1994, pp.ix-x; M. BUONOCORE, Tra i codici epigrafici deHa Biblioteca Apostolica Vaticana, Faenza, 2004.p. 117).

5 CITTÄ DEL VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 2967. La sezione relativaad Adriu, cui faremo costantemente rifcrimento, e nei ff. 12v-13r. Sul codice e sul suo copi-sta, Filippo Bononi, vd., da Ultimo, Bossi, L'tlinerarium cit. (nota 2), pp. xxx-xxxii; I. CALABILIMENTAM, Benedetto Giovio, Bononi, Ciriaco, in Ciriaco d'Ancona e la cultura anliquaria del-l'Utnanesimo. Atti del Convegno Intcrnazionale di Studio (Ancona, 6-9 febbraio 1992), a curadi G. PACI - S. SCONOCCHIA, Reggio Emilia, 1998, p. 360 e nn. 13-20; BL'ÜNOCORE, Tra i codiciepigrafici cit. (nota 4), p. 119.

6 Ciriaco d'Ancona e la cultura antiquaria dell'Umanesimo, Atti del Convegno Internazio-nale di Studio (Ancona, 6-9 febbraio 1992), a cura di G. PACI - S. SCONOCCHIA, Reggio Emilia,1998.

7 Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. xi; EAD., L'Itinerarium di Ciriaco Anconitano, in Ci-riaco d'Ancona e il suo tempo: viaggi, commerci e avventure fra sponde adriatiche, Egeo e TenaSanta, a cura di F. CARDINI, Ancona. 2002, p. 172. A questi stessi lavori si rimanda per la da-tazione dell'opera tra la fine del 1441 e il marzo 1442.

ipotesi di datazione della visita adriese di Ciriaco e, sulla basedegli studi piü recenti, suggerire ulteriori precisazioni. Il primo aricordare la visita e l'erudito adriese Francesco Antonio Bocchi,il quäle perö conosceva l'Itinerarium solo indirettamente da unanota manoscritta dello zio Francesco Girolamo 8. Lo studioso in-serisce la visita ciriacana nel quadro delle notizie relative alla cit-tä di Adria negli anni intorno al 14369. Successivamente il DeRossi, a tutt'oggi autore della migliore discussione critica sullavita di Ciriaco 10, ipotizzava ehe la tappa adriese dell'Itinerariumcadesse nel 1435 ".Di recente, Zerbinati ha proposto una data-zione « verso il 1437 » 12. Tuttavia, in base agli studi piü recentisulla cronologia ciriacana, vorremmo avanzare l'ipotesi ehe l'an-no sia il 1433. Sappiamo infatti ehe Ciriaco, il 26 aprile di quel-l'anno, aveva assistito alla conclusione della seconda pace di Fer-rara 13 e aveva poi raggiunto Venezia, al seguito degli ambascia-tori veneti, in una data successiva al 30 aprile 14. Nella cittä lagu-nare, Ciriaco assistette alla cerimonia dello Sposalizio del Mä-re 15, ehe in quell'anno dovette essere celebrata il 21 maggio 16. In

8 Su questa queslione, cfr. sotto s.v. « cum ... tuin demum ».9 F. A. BOCCHI, Trattato geografico-economico comparativo per servire alla storia dell'antica

Adria e del Polesine di Rovigo in relazione a tutta la bassa vallata padana, Adria, 1879, pp. 302-305. In seguito, circoscrive al 1435 la data della visita (vd. F. A. BOCCHI, Scritti vari di argo-mento storico, Acqui, 1888, p. 38).

10G. B. DE Rossi, Inscriptiones Christianae urbis Romae, II,l, Roma, 1888, pp. 356-387.1 Ibid., p. 362a; in dipendenza dal quäle anche E. W. BODNAR, Cyriacus of Ancona and

Athens, Bnrxelles-Berchem, 1960, p. 18 n. 1; S. PATITUCCI, Italia, Grecia e Levante. L'ereditä to-pografica di Ciriaco d'Ancona, in Journal of Ancient Topography-Rivista di topografia antica, I(1991), pp. 150-151.

E. ZERBINATI, Collezionismo arckeologico e cultura anüquaria in Polesine tra Cinquecentoe Ottocento, in Archivio Veneto, CXLIII (1994), p. 228, sulla scorta di L. BESCHI, La scoperladell'arte greca, in Memoria deU'antico neü'arte italiana, III. Dalla tradizione all'archeologia, acura di S. Sp.rns, Torino, 1986, p. 304.

Cfr., per il testo ciriacano, hinerarium cit. (nota 3), p. 32 - Bossi, L'Ifinerarium cit. (no-ta 2), p. 23 rr, 7-12; per i personaggi menzionati da Ciriaco, / Libri Commemoriali della Re-Pubblica di Venezja. Regesti, IV, Venezia, 1896, pp. 173-176; Bossi. L'Jtinerarium cit. (nota 2),pp. 105-107. Sulla presenza di Ciriaco alla pace di Ferrara, vd. Vita di Ciriaco Anconitanoxritta da Francesco Scalamonti tratta da un codice trevigiano [...], in Delle Antichitä Picene,AV, a cura di G. COLUCCT, Fermo, 1792, pp. xxxv-xxxvi; DE Rossi, Inscriptiones Christianae cit.(nota 10), p. 358b; J. COLIN, Cyriaque d'Ancöne. Humaniste, grand voyageur et fondateur de lascience archeologique, Paris, 1981, pp. 386, 426 e n. 288 con bibliografia.

Ciriaco afferraa di avcr raggiunto Venezia viaggiando sul Po con gli ambasciatori vcne-ziani (cfr. Itinerarium cit. (nota 3), p. 32 = Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. 23 rr. 7-12).Come da noi riscontrato in Archivio di Stato di Venezia, Senato, Deliberazioni, Secreti, reg.. • c' 176v, l'oratore della Serenissima alla corte di Ferrara, il procuralore di S. Marco Fan-

t'n Michiel, ottenne il permesso di rientrare da parte del Senato con una delibera/ione datata30 aprile 1433.

15 Bossi, L'ltinerarium di Ciriaco cit. (nota 7), p. 174.La cerimonia dello Sposalizio del Märe aweniva tradizionalmente il giorno dell'Ascen-

732 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 733

seguito ] 7 , parti alla volta di Ancona ls, ma durante il viaggio fucostretto ad uno scalo tecnico alla foce del Po, occasione questasfruttata per la visita ad Adria. Raggiunta Ancona 19, di li si recöa Roma per rendere omaggio aH'imperatore Sigismondo d'Un-gheria20, incoronato da Eugenio IV Condulmer il 31 maggio. Inquest'occasione Ciriaco ebbe l'onore di accompagnare nella visitaalle antichitä dell'Urbe 2I l'imperatore, ehe si sarebbe trattenutoin cittä fino al 12 agosto.

TESTO 22

p. 24 rr. 17-21:[37] Abinde vero patriam repetens, hadriaca radendolittora scapha devectus, ad * * * * * * Padi faucem adversisobviantibus euris allabimur. Ubi postquam per diem ad

20 fluminis ripam angusta per tuguria adverso flatu himbrequemulto desuper affluente consedimus, cupiens antiquissimae

sione (cfr. E. Mum, // rituale civico a Venezia nel Rinascimento, Roma, 1984, pp. 135-137),ehe quell'anno cadeva il 21 maggio.

17 La dala e forse ultcriormente circoscrivibile alla prima metä de] giugno 1433, se si ac-cettano le informazioni tratte daWHodoeporicon dcl camaldolese Ambrogio Traversari e l'al-tribuzione all'anno 1433 di alcune sue lettere. La cronologia di queste ultime, stabilila dalprimo edilore, Lorenzo Mehus, e accettata dalla maggior parte degli Studiosi (DE Rossi, In-scriptiones Christianae cit. (nota 10), pp. 358b e nn. 6-7, 359a; COLIN, Cyriaque cit. (nota 13),pp. 106-107, 430; M. L. KI.NG, Umanesimo e patriziato a Venezia nel Quattrocento, I-II, Roma,1989, pp. 27, 514, 570; Collezioni di antichitä a Venezia nei secoli della Repitbblica (dal libri edocumenti della Biblioteca Marciana). Catalogo della rnostra (Venezia, 27 maggio-31 luglio1988), a cura di M. ZORZT, Roma, 1988, p. 15; R. WEISS, La riscoperta dell'antichitä classica nelRinascimento, Padova, 1989, p. 198; I. FAVARF.TTO, Arte antica e cullura antiquaria nelle colle-z.ioni venete al tempo della Serenissima, Roraa, 1990, p. 48) e stala di reccnte oggellu di di-scussione in Vila Viri Clarissimi Et Famosissintl Kyriacl Anconitani by Francesco Scalamonti,ed. e trad. C. MJTCHELL - E. W. BODNAR, Philadelphia, 1996, pp. 156 n. 133, 157 n. 146, 189-190 n. 1. Tuttavia, la ricoslruzione di questi ultimi, per cui Ciriaco sarebbe stato presso lacorte di Sigismondo giä prima dcl 25 aprile 1433, non tiene conto della prescnza di Ciriaco aFerrara il 26 aprile del 1433, uno dei pochi punti fermi della cronologia ciriacana di queiraesi.

f s Itinerarium cit. (nota 3), p. 34 - Bossi, L'ltinerarium cit. (nota 2), p. 24 r. 17: Abinde ve-ro patriam repetens...

19 La possibilitä di un'ulteriorc tappa a Rimini e contemplata da COIIN, Cyriaque cit. (nota13), p. 434; Bossi, L'ltinerarium cit. (nola 2), p. 110.

211 Per una complcta e dettagliata ricostruzionc della vita di Sigismondo d'Unghcria, vd. J.K. HoiiNscH, Kaiser Sigisnrund. Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368-1437, München,1996.

21 Cfr. Itinerarium cit. (nota 3), pp. 21-22 = Bossi, L'ltinerarium cit. (nola 2), pp. 15 r. 17-16 r. 18 e la Vita Viri Clarissimi cit. (nota 17), pp. 67, 98-68, 99.

22 Citato secondo l'edizionc Bossi, L'ltinerarium cit. (nota 2). pp. 24 r. 17-25 r. 16.

p. 25 rr. 1-16:solum videre hadrianae coloniae, cum pede per aggera Padi,turn demum cava trabe per amnem et angustam fluminis * * * *venimus eiusdem ad campos et rara domorum recensitaquepauperrima tecta, paucis abitata colonis paucissimisque * * * *

5 * * * civibus.

[38] At et quantum olim Italiae celebres inter coloniasnobilis Hadria civitas fuisset, nomen ab ea nostro indictummari satis manifestum indicat. Nunc adeo certe longinquavetustate deleta est, ut nullum hodie tantae civitatis vestigium

10 appareat: tantum mutare et abolere valent edacissima illadierum inreparabilium spacia.

[39] Concessimus enini inde paucis vetustatum deniquelitteris visis et collectis lapidibus hinc inde aeneisque numrniset antiquissimis quibusdam lictilibus vasis, cui et uni

15 'Clemens' erat inscriptum; et tandem, lapice perflante bono,venimus Ariminum civitatem Flaminiae haud ignobilem ...

TRADUZIONE

[37] Da li, di ritorno in patria, costeggiando in barca i litoraliadriatici, per gli euri contrari approdammo alla ... foce del Po;dopo aver sostato lä per una giornata, presso la riva del fiume inanguste capanne, col vento contrario e una pioggia battente, de-siderando vedere il sito deH'antichissima colonia di Adria, rag-giungemmo, sia a piedi sugli argini del Po, sia appunto in barcasull'acqua e per l'angusta ... del fiume, le campagne della cittästessa e radi tetti di case apparsici poverissimi, abitati da pochicontadini e ... da pochissimi cittadini.

[38] Ma quanto un tempo fosse nota la cittä di Adria tra lecelebri colonie d'Italia, lo indica manifestamente il nome da essadato al nostro märe. Ora, certamente, e a tal punto cancellatadalla (sua) remota antichitä, ehe nessun vestigio appare oggi d'u-na cosi gran cittä: tanto possono mutare e annientare i voracispazi di giorni irreparabili.

734 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO

[39] Ce ne andammo poi di li, dopo aver infine visto pochisegni di antichitä e aver raccolto qua e lä pietre, monete di bron-zo e certi antichissimi vasi di terracotta, uno dei quali recava ] ' j_scrizione 'Clemens'; e finalmente con lo lapige a favore giungern-mo a Rimini, cittä non oscura della Flaminia ...

COMMENTO

[37] p. 24 rr. 17-19: Abinde vero patriam repetens, hadria-ca radendo littora scapha devectus, ad * * * * * * Padi fau-cem adversis obviantibus euris allabimur.

Abinde: si tratta di uno degli awerbi utilizzati per introdurrele varie tappe dell'itinerario. Altrove le formule usate sono hinc,exinde, inde, deinde (vd. Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. xi).

Vero: va rilevato l'uso talvolta pleonastico degli awerbi, ehenella traduzione non possono sempre essere resi; si veda, ad es.,Cyriacus of Ancona's Joumeys in the Propontis and the NorthernAegean 1444-1445, ed. E. W. BODNAR - C. MITCHELL, Philadelphia,1976, rr. 9-10 (exinde vero concedens ipsum per Ponticum Hem-cleam Perinthum petens) e la corrispondente traduzione in Cyriacof Ancona. Later travels, ed. e trad. E. W. BODNAR - C. Foss, Cam-bridge M.-London, 2003, p. 61,2 (« Departing from there, we ma-de for Heraclea Perinthus through the Pontic Sea ... »)2 3 . Analo-ghi stilemi ritroviamo anche nella Vita Viri Clarissimi et Famosis-sirni Kyriaci Anconüani, composta, su materiali dello stesso Ci-riaco, dal suo compatriota Francesco Scalamonti (vd. Vita ViriClarissimi cit. (nota 17), p. 29,10: exinde vero regiam Neapolita-nam nobilissimam Campaniae civitatem venere; p. 103,10: « final-ly they arrived at the most noble and royal Campanian city ofNaples »).

Patriam repetens: la mancata concordanza dei participi con-giunti repetens e devectus (per il quäle cfr. sotto s.v. « scapha de-vectus ») con il verbo allabimur puö essere indicata come caratte-

23 II presente volume ripubblica, con traduzione a fronte (pp. 60-143), il testo latino stabi-lito da E. W. Bodnar c C. Mitchell nell'edizione critica dei 1976.

CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 735

(tica della prosa di Ciriaco. Precisi confronti si segnalano, adnel testo in esame: cupiens ... venimus', in Cyriacus cit. (s.v.

«vero »), rr. 9-12: exinde vero concedens ... petens, piscatoria sca-uha devectus, ... venimus; rr. 219-220: ex Perintho Praeconensiuminsulam Cyzicumque petens Artacem venimus. Si veda anche ilcorrispondente commento in K. A. NEUHAUSEN - E. TRAPP, Spra-chliche und sachliche Bemerkungen zu einer neuen Ausgabe desCyriacus von Ancona (I), in Humanistica Lovaniensia, XXXII(1983), pp- 49, 52-53. Per il sintagma patriam repetere nello Sca-lamonti invece, vd. Vita Viri Clarissimi cit. (nota 17), p. 32,22:Anconem patriam repetentes.

Hadriaca radendo littora: nella prosa ciriacana si alternanoindifferentemente le forme (H)adriac* (due volte in Itinerariumcit. (nota 3), p. 41 = Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), pp. 30 r.17, 31 r. 2) e (H)adriatic* (Itinerarium cit. (nota 3), p. 39 = Bossi,L'Itinerarium cit. (nota 2), p. 29 r. 6; Itinerarium cit. (nota 3), p.40 = Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. 29 r. 19). D'altro cantoanche in antico la grafia non e univoca. Radendo: per l'uso deigerundio ablativo con significato modale, vd. J. B. HOFMANN - A.SZANTYR, Lateinische Syntax und Stilistik, München, 1965, p. 380.La navigazione sotto costa e qui indicata con il verbo rädere (vd.Cyriacus cit. (s.v. « vero »), r. 1116: saevi proxima Diomedis radi-mus littora), altrove dal meno elegante, nonche postclassico, per-legere (vd. Itinerarium cit. (nota 3), p. 40 = Bossi, L'Itinerariumcit. (nota 2), p. 29 rr. 19-20: Adriaticum liüus Italiae perlegentes).Allo stesso modo procede anche lo Scalamonti (cfr. Vita Viri Cla-rissimi cit. (nota 17), p. 29,11: per cymbam Lucania radentes; p.32,19: littora perlegentes). Hadriaca radendo littora: la locuzio-ne, sottolineata dall'anastrofe, dipende da Virgilio (Verg. Aen.3,699-700: saxa Pachyni radimus; Aen. 7,10: proxima Circaeae ra-duntur litora terrae), come osservato da P. PARRONI, // latino di Ci-

, in Ciriaco d'Ancona e la cultura cit. (nota 6), p. 278.

Scapha devectus: il grecismo scapha, senza ulteriori specifi-i, indica, tanto nella terminologia nautica quanto nel lati-

no ciriacano, genericamente una 'piccola imbarcazione', comemesso in rilievo anche dalla traduzione di Bossi, L'ItinerariumClt- (nota 2), p. 52. Lo ritroviamo anche altrove, sempre per lan&vigazione di piccolo cabotaggio, e talvolta anche associato al

736 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO

medesimo participio congiunto (vd., ad es., Cyriacus cit. (s.v.« vero »), rr. 10: piscatoria scapha devectus; 515-516: scapha quäl-tuor munita remigibus; 649-651: scapha ... venimus; 663: conce-dentes eadetn scapha; 1026-1027: veni ... parva scapha). Per l'usodella parola scapha e degli altri termini indicanti imbarcazioninel lessico ciriacano vd. soUo s.v. « cava trabe ... »; sull'abbon-dante uso di grecismi, vd. Bossi, L'ltinerarium cit. (nota 2), pp.xviii-xix; PARRONI, // latino cit. (s.v. « hadriaca radendo littora »),pp. 271-272.

Ad * * * * * * Padi faucem: la Bossi ripristina, sulla scortadel ms. O, una manifesta lacuna di ca. sei lettere, tralasciata,senza alcuna indicazione, dal precedente editore (Itinerarium cit.(nota 3), p. 34: ad Padi faucem). In altre situazioni, si vedrä, l'in-tervento del Mehus risulta ancora piü pesante. Naturalmente eopportuna qualche osservazione sull'origine delle lacune. Filippi-no Bononi, copista di O (vd. Bossi, L'ltinerarium cit. (nota 2), pp.xxx-xxxii), lavorava sull'autografo ciriacano ehe, come ricono-sciuto, non aveva ricevuto la summa manus dell'autore (vd. Co-LIN, Cyriaque cit. (nota 13), pp. 319, 387 e, soprattutto, Bossi, L'l-tinerarium cit. (nota 2), pp. xiv-xvi, xlvii). La Bossi in propositoipoti/za ehe le lacune segnalino o omissioni dell'autore, ehe pen-sava di ritornare successivamente sul testo (un caso segnalato inBossi, L'ltinerarium cit. (nota 2), p. xv), o la presenza di parolegreche o traslitterazioni dal greco, owiamente non intese dal Bo-noni (vd. Bossi, L'ltinerarium cit. (nota 2), p. xlvii e n. 20, con treesempi). II nostro caso ha maggiori probabilitä di rientrare nellaprima ipotesi, dal momento ehe sembra mancare piuttosto unaapposizione di Padus o un aggettivo da riferirsi, in anastrofe, afaux. Fatta salva la possibilitä ehe siamo in presenza di un ripen-samento (correzione, cassatura, ecc.) dell'autore.

Adversis obviantibus euris: in merito alla terminologia deiventi, di matrice classicheggiante, vd. il dettagliato contributo diCOLIN, Cyriaque cit. (nota 13), pp. 163-166 e Bossi, L'Itinerariumcit. (nota 2), p. 109, ehe opportunamente rimanda, per il nomeclassico dello scirocco, vento di SE, a Gell. 2,22,7'. Effettivamentel'autore doveva essere ben conosciuto dall'Anconitano (vd. PARRO-NI, // latino cit. (s.v. « hadriaca radendo littora »), p. 27, ehe lo in-dica tra quegli autori ehe rappresentavano per Ciriaco « un mo-dello di prosa scientifica »); nel ms. CITTÄ DEL VATICANO, Biblioteca

CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 737

Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 1586, ff. 23-31v, 115, infatti, iltfostro aveva copiato ampi estratti dalle Notti Attiche (in merito,cfr. S. SCONOCCHIA, Ciriaco e i prosatori latini, in Ciriaco d'Anconae la cultura cit. (nota 6), pp. 313, 317): in particolare, al f. 115r eriportato un capitolo del secondo libro (Gell. 2,11). Altre attesta-zioni dell'uso della parola Eurus si leggono nella sezione dell'Iti-nerarium dedicata al viaggio verso l'Egitto (Itinerarium cit. (nota3)( p. 49 = Cyriaque d'Ancöne en Egypte, ed. C. C. VAN ESSEN, inMededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-schappen, Afd. Letterkunde, XXI. 12 (1958), p. 297 r. 7 = Bossi,L'ltinerarium cit. (nota 2), p. 36 r. 19: bonis euris transfretantes),in una lettera a Giorgio Begna del l dicembre 1435 (Itinerariumcit. (nota 3), p. 56: sed continuo obsistente nobis adverso, et infe-stissimis fluctibus crebrescente euro, in ea per triduum inviti con-sedimus) e in un'altra a Francesco Crasso del 29 dicembre 1434{Itinerarium cit. (nota 3), p. 60: euro tumescente adverso); in me-rito, vd. anche PARRONI, // latino cit. (s.v. « hadriaca radendo litto-ra »), p. 279, ehe sottolinea il « sapore poetico » di tali passi. Vainfine osservato ehe nelTaprile del 1436 Ciriaco visita Atene, doveha modo di vedere e disegnare la Torre dei Venti, registrandonele iscrizioni, tra le quali owiamente quella dett'Euros. Poco dopola redazione dell'Itinerarium, sulla base dei propri appunti diviaggio, verga le pagine autografe del codice Hamilton 254 (BER-LIN, Deutsche Staatsbibliothek), nel quäle, al f. 87r, e riprodotto ildisegno del monumento insieme con i nomi dei venti in greco ein latino (cfr. L. BESCHI, / disegni ateniesi di Ciriaco: analisi diuna tradizione, in Ciriaco d'Ancona e la cultura cit. (nota 6), pp.84-85, 89, con bibliografia e fig. 7).

Allabimur: Mehus stampa adlabimur; la Bossi riproponetulabimur, la lezione tradita da O. In questo caso il Mehus inter-viene ripristinando etimologicamente il preverbio ad; altrove, alcontrario, stampa un testo con il preverbio assimilato contro lalezione originale (vd. sotto inreparabilium). Per l'uso di allabor,vd. anche Cyriacus cit. (s.v. « vero »), rr. 1133-1134 (huc plenis al-fabimur velis), dove una locuzione tratta da Virgilio (Verg. Aen.5,281: uelis subit ostia plenis) accompagna il verbo, anch'esso, inrondo, di virgiliana memoria. Per il vocabolario nautico di Ciria-Co ricalcato sul dettato virgiliano, vd. COLIN, Cyriaque cit. (nota!3), p. 157.

738 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO

In rotta da Venezia alla volta di Ancona con una navigazionesottocosta - la piü appropriata per chi volesse effettivamente rag-giungere la cittä del Conero (vd. COLIN, Cyriaque cit. (nota 13), p.165; N. ALFIERI, / porti del litorale ferrarese e romagnolo nei porto-lani e nelle carte naudche medievali, in La civiltä comacchiese epomposiana dalle origini preistoriche al tardo Medioevo. Atti delconvegno nazionale di studi storici (Comacchio, 17-19 maggio1984), Bologna, 1986, pp. 661-682) - Ciriaco e costretto dal ventodi Scirocco (COLIN, Cyriaque cit. (nota 13), p. 163) ad un attraccodi fortuna alla foce del Po. Naturalmente, ogni ulteriore precisa-zione risulta impossibile, essendo i riferimenti all'area deltiziatroppo vaghi per determinare in quäle punto sia approdato (ad ...Padi faucem; sotto: ad fluminis ripam).

p. 24 r. 19 - p. 25 r. 1: Ubi postquam per diem ad flumi-nis ripam angusta per tuguria adverso flatu himbreque mul-to desuper affluente consedimus, cupiens antiquissimae so-lum videre hadrianae coloniae,

Ubi: per questo awerbio in nesso relative con semplice signi-ficato locativo, vd. Cyriac of Ancona cit. (s.v. « vero »), pp. 184-186,6 (sed ad ipsos Leucos montes ascendimus; ubi primum, ....Polyreniae Cretae civitatis vestigia novimus), 185-187,6 (« we clim-bed ... to the White Mountains themselves. There we first inspec-ted ... »).

Per diem: vd. anche Cyriacus cit. (s.v. « vero »), rr. 389-390(te hie tarnen per diem e Zurlo remeaturum duximus exspectan-dum).

Fluminis: O reca l'abbreviazione 'fL.'; il Mehus scioglie in flu-vü; la Bossi preferisce fluminis. A favore dello scioglimento flu-minis depone forse il fatto ehe l'abbreviazione 'fL.' sia utilizzata,come da noi riscontrato, anche nell'autografo ciriacano ms. Ott.lat. 1586, f. 29r, dove Ciriaco copia un passo gelliano ehe contie-ne quattro volte la parola flumina (Gell. 11,17) e la abbrevia, inun caso, con la medesima sigla. Sülle caratteristiche grafiche delms. O, vd. Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. xxx, ehe scrive:« elegante scrittura umanistica corsiva, rotondeggiante, studiosadi imitare la mano di Ciriaco; ne assimila ad esempio l'inconfon-dibile nesso "ss" e altri di ispirazione epigrafica ("NT", "ET","TE", "UT", "TR", "th", "he" ed "ho" con inclusione della vocale),

CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 739

l'uso sporadico di "co" al posto di "o", l'inserzione di maiuscole incorpo o in fine di parola (piü frequenti "R", "G", "N", "L"); limi-tato uso di abbreviazioni ». Sulla scrittura di Ciriaco, vd. D. FAVA,la. scrittura libraria di Ciriaco d'Ancona, in Scritti di paleografia ediplornatica in onore di Vincenzo Federici, Firenze, 1944, pp. 295-305 e S. ZAMPONI, La scrittura umanistica, in Archiv für Diploma-tik, L (2004), pp. 479-481.

Angusta per tuguria: va rilevato ehe la preposizione per estata considerata come reggente un complemento di stato in luo-go (cosi anche Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. 52), in quantoutilizzata da Ciriaco con significati piü ampi rispetto al latinoclassico (cfr. HOFMANN - SZANTYR, Lateinische cit. (s.v. « hadriacaradendo littora »), p. 240). Per un pröblema simile, relative allostato in luogo espresso con ad e apud con I'accusativo, vd. Bossi,L'Itinerarium cit. (nota 2), pp. xxv-xxvi, con bibliografia. Tugu-ria: per un'altra attestazione del termine, vd. Itinerarium cit. (no-ta 3), p. 28 = Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. 20 rr. 14-16:Pietolam ipsius vatigenam Maronis villam eiusque tuguria et me-morabile solum contingimus. Ci si puö chiedere se la locuzioneangusta per tuguria sia un echeggiamento di versi virgiliani(Verg. buc. 1,69: pauperis et tuguri congestum caespite culmen;Aen. 8, 366: angusti subter fastigia tecti). L'anastrofe, invece, esenz'altro una cifra dello stile ciriacano (vd. Bossi, L'Itinerariumcit. (nota 2), p. xxvi; PARRONI, // latino cit. (s.v. « hadriaca raden-do littora »), p. 279).

Adverso flatu himbreque multo desuper affluente: i lMehus stampa imbreque', la Bossi ripristina la lezione himbrequedi O. Si osservano la variatio rispetto al precedente obviantibuseuris e la costruzione chiastica.

Consedimus: la lezione di O e consendimus; il Mehus emen-da in conscendimus, la Bossi in consedimus. Una preferenza, daparte di Ciriaco, per l'impiego transitivo del verbo conscendere(vd. Itinerarium cit. (nota 3), p. 49 = Cyriaque d'Ancöne cit. (s.v.« adversis obviantibus euris »), p. 297 rr. 6-7 = Bossi, L'Itinera-rium cit. (nota 2), p. 36 rr. 16-17: navim conscendi; la lettera aCarlo II di Arta-Rogos del 20 dicembre 1436 in Itinerarium cit.(nota 3), p. 69: navim ... conscendi', Cyriacus cit. (s.v. « vero »), r.428: triremem regiam ... conscendi; rr. 1100-1103: cum ... sca-

740 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO

pham ... conscenderemus), e, soprattutto, il senso della fräse av-valorano consedimus, per la presenza del quäle nella prosa ciria-cana, si vedano la lettera scritta da Coreira a Giorgio Begna del ldicembre 1435 (Itinerarium cit. (nota 3), pp. 56-57: in ea [seil.Corcyrd] per triduum inviti consedimus) e quella scritta (ad An-dreolo Giustiniani-Banca?) da Greta il 15 luglio del 1445 (cfr.Cyriac of Ancona cit. (s.v. « vero »), p. 184,4: eodem ... die ... adMisceam, ipsam pontificam suam consedimus villam).

Antiquissimae ... hadrianae coloniae: si segnalano il carat-teristico nesso 'ss' in O (vd. sopra s.v. « fluminis ») e l'aggettivo inampio iperbato con hadrianae coloniae. Hadrianae coloniae: tragli stilemi medievali presenti nel latino di Ciriaco vi e anchequello « di designare un toponimo con l'aggettivo derivato dalnome proprio concordato con civitas, urbs, ecc. » (PARRONI, // lati-no cit. (s.v. « hadriaca radendo littora »), p. 274; per un dettaglia-to elenco di casi simili tratti dallltinerarium, vd. Bossr, L'Itinera-rium cit. (nota 2), p. xx). U medesimo uso e riscontrabile anchenella sobria nota introduttiva all'epigrafe di Q. Titius Sertorianus(CIL V, 231524) nella silloge di Felice Feliciano (cfr. sotto Notaalle Tavole e tav. II): apud adrianam antiquam urbem in lap(ide)mar(moreo). Coloniae: se si dovesse individuare una fönte classi-ca in cui Adria e detta colonia, si potrebbe pensare a Livio (Liv.5,33,8: Hadriaticum ab Hadria, Tuscorum colonia, uocauere Itali-cae gentes). Tuttavia non v'e prova ehe Ciriaco conoscesse la pri-ma decade liviana (cfr. SCONOCCHIA, Ciriaco e i prosatori cit. (s.v.« adversis obviantibus euris »), pp. 312-313, per gli estratti livianidalla terza e quarta decade presenti nel ms. Ottob. lat. 1586);fönte di ispirazione potrebbe forse essere stata un'errata letturadeH'iscrizione adriese appena citata, menzionante un coKlegium)naut(arum) e passata, insieme con altri materiali ciriacani, nellesillogi di Giovanni Marcanova e di Felice Feliciano (vd. tavv. I-IIe sotto Nota alle tavole). Quel ehe e invece certo e l'uso sinonimi-co nella prosa ciriacana dei termini civitas, urbs e colonia. Si ve-da, ad esempio, il giä citato lemma della silloge felicianea e pocooltre, nel testo qui in esame. Per quanto, a Ciriaco non doveva

u Un conlrollo auloptico dell'epigrafe ha evidenziato ehe l'impaginazione della 3a riga diCIL V. 2315 e imprecisa: la prima lettera andrebbe spostata alla fine della 2a riga (non Serto-ri\ano, ma Sertorialno).

CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 741

essere del tutto estraneo neppure il significato antico del termi-ne, se a proposito di Ferrara dice Ferrariam ... novam pulcherri-mamque ex antiquissima Hadria - ut putamus - coloniam (Itine-rarium cit. (nota 3), p. 30 = BOSST, L'ltinerarium cit. (nota 2), p.22 rr. 13-15), con il chiaro intento - vede bene Bossi, L'ltinera-rium cit. (nota 2), p. 105 - di « nobilitare Ferrara, dove ... e sem-pre bene accolto ».

Nonostante il viaggio si svolga in primavera, il maltempo co-stringe il Pizzicolli ad una sosta. In proposito, come pura curiosi-tä, si potrebbe ricordare ehe i mesi tra aprile e luglio del 1433furono tanto piovosi da minacciare i raccolti e ehe a Bologna il 5luglio, per fermare la pioggia, venne portata in processione l'ico-na mariana del Santuario della Madonna di S. Luca: neanche adirlo, il sole spuntö al momento dell'ingresso in cittä per portaSaragozza. Folklore a parte, e piü importante notare ehe lo scalotecnico viene sfruttato da Ciriaco a rini 'turistici' per assecondareil suo 'desiderio di vedere' (cfr., ad es., Itinerarium cit. (nota 3),p. 13 = Bossi, L'ltinerarium cit. (nota 2), p. 11 rr. 15-16: hoc ip-sum venerandae vetustatis meum ingens et inexorabile desiderium;Itinerarium cit. (nota 3), p. 48 = Cyriaque d'Ancöne cit. (s.v. « ad-versis obviantibus euris »), p. 297 rr. 2-3 = Bossi, L'ltinerariumcit. (nota 2), p. 36 rr. 14-15: magno utique et innato visendi orbisdesiderio). Inoltre, nella breve presentazione ehe fa di se stesso alPapa Eugenio IV Condulmer, dopo Vexordium dell'Itinerarium,indica proprio questo come « il tratto piü caratteristico della suapersonalitä: il desiderio di viaggiare e di vedere e salvare dall'o-blio i resti antichi di tutto il mondo conosciuto, in disperata cor-sa contro l'opera distruttrice del tempo e dell'umana ignoranza »(Bossi, L'ltinerarium di Ciriaco cit. (nota 7), p. 170 e p. 171, per iltesto deH'Itinerarium: ego quidem interea magno visendi orbis stu-dio, ut ea quae iam diu mihi maxumae curae fuit, antiquarum re-rum monumenta undique terris diffusa, vestigare perficiam et eaquae in dies longi temporis labe hominumque incuria collabunturet memoratu digna visa sunt litteris mandare valeam, clementissi-mae tui numinis maiestati me ipsum devovi dedicavique totum).Sullo stesso argomento, vd. anche COLIN, Cyriaque cit. (nota 13),pp. 64-65, 70-71.

p. 25 rr. 1-5: cum pede per aggera Padi, turn demum cavatrabe per amnem et angustam fluminis * * * * venimus eius-

742 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO

dem ad campos et rara domorum recensitaque pauperrimatecta, paucis abitata colonis paucissimisque * * * * * * *civibus.

Cum ... turn demum: nella traduzione si e scelto di privile-giare il rapporto oppositivo cumltum rispetto al nesso turn de-mum (per il quäle, vd. Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. 52:« muovendomi a piedi per le rive del Po e alla fine con una ca-noa sull'acqua e per le strette ... de! fiume »). Tale interpretazio-ne e suffragata dalla lettura di antichisti esperti delle zone basso-polesane, quali U. DALLEMULLE, // territorio della nuova parrocchia,in Adria-Carbonara 1962-1987. Una parrocchia ehe fa storia, Setti-mo Milanese, 1988, p. 91 (« dovette viaggiare in parte a piedilungo le spende del Po ..., in parte in barca su fiumi e canali... ») e ZERBINATI, Collezionismo cit. (nota 12), p. 229 (« parte cam-minando lungo le sponde del Po, parte risalendo un ramo delfiume »). Per altro, va detto ehe il passaggio qui in esame e citatoda Dallemulle con riferimento a BOCCHI, Trattato geografico-eco-nomico cit. (nota 9), p. 304, il quäle riporta il testo dell'Itinera-rium in maniera imprecisa da una scheda manoscritta dello zioFrancesco Girolamo Bocchi, tratta, a sua volta, dall'edizione delMehus (vd. BOCCHI, Trattato geografico-economico cit. (nota 9), p.304). La carta di Francesco Girolamo e conservata in ArchivioComunale Antico di Adria, Miscellanee per la storia municipalefino al cadere del secolo XVI, busta I (XI-XVI): b. 252, cartellal O7 (cfr. C. TOGNON, Archivio Comunale Antico di Adria. Guida,Adria, 2004, p. 64).

Cava trabe per amnem et angustam fluminis * * * *: aquesto passo si possono accostare una lettera al pesarese GiorgioRagnarolo dell'll gennaio 1436 (Itinerarium cit. (nota 3), p. 67:egoque cava trabe per amnem ad Dodonaeum Jovem) e quella aCarlo II, despota d'Arta-Rogos, del 20 dicembre 1436 (Itinera-rium cit. (nota 3), p. 69: iusseram nautam me quamprimum perflumen transvectare. Coeperat ille per undam medias inter silvasiter ...et Karoneus ille squallentissimus nauta cavam trabem, quame per amnem subvectabat, ad arborem alligavit). Non sfugga l'a-scendenza virgiliana della locuzione cava trabe (Verg. Aen.3,191), giä segnalata da PARRONI, // latino cit. (s.v. « hadriaca ra-dendo littora »), p. 278. Nei tre casi in esame, la citazione virgi-liana e utilizzata sempre per descrivere esperienze di navigazioni

CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 743

fluviali con imbarcazioni almeno di piccola stazza, se non pro-prio monossili, come sembra suggerire Bossi, L'Itinerarium cit.(nota 2), p. 52 (« con una canoa »). Va tuttavia sottolineato ehela locuzione e di ascendenza poetica, e quindi generica e senzapretese di tecnicismo. Per di piü, all'interno del lessico ciriacano,la vera distinzione sembra essere tra grossi navigli per navigazio-ni su lunghe distanze (navis, triremis) da un lato, e imbarcazionidi piccole e medie dimensioni per il piccolo cabotaggio e il tra-sporto fluviale e lacuale dall'altro (navicula, scapha, cymba). Siveda in merito il dettagliatissimo commento di COLIN, Cyriaquecit. (nota 13), pp. 132-153. Per contro si veda il piü tecnico elen-co di imbarcazioni fluviali preparato dalla Serenissima per laguerra contro Ercole I d'Este: « In Ancona armata grandissimaed istruttissima na apparecchiata con ogni generazion di navigliehe sul fiume Po' potesse navigare. Insomma furono piü di cin-quecento navigli tra tredici galeoni, fuste, barbotte, e redeguarde,e barche di tutta l'armata » (vd. M. SANUDO, Commentarii dellaguerra tra H Viniziani ed il duca Ercole d'Este nel 1482. Di MarinoSanuto per la prima volta pubblicati, Venezia, 1829, p. 10). Et an-gustam fluminis * * * *: per quanto concerne fluminis, si segna-la ehe O reca nuovamente l'abbreviazione 'fL', risolta dal Mehuscon fluvü, dalla Bossi con fluminis. Quanto alla lacuna, questaviene sanata dal Mehus con faucem, la medesima parola di p. 24r. 18. Se un'integrazione puö essere proposta, exempli gratia, sipotrebbe pensare a undam, coerente con il senso, le citazioni ci-riacane giä proposte e con possibili suggestioni virgiliane (Verg.Aen. 1,618 e 3,302: Simoentis ad undam; 3,389 e 6,714: ad flumi-nis undam; 7,436: Thybridis undam; 9,22 e 10,282: ad undam).

Ad campos: un passo simile e in una lettera scritta a Creta il15 luglio 1445 (Cyriac of Ancona cit. (s.v. « vero »), p. 184-186,6):Polyreniae Cretae civitatis vestigia novimus et campos ubi urbs illavetustissima fuit.

Et rara domorum recensitaque pauperrima tecta paucisabitata colonis paucissimisque * * * * * * * civibus: la locuzio-ne rara domorum ... tecta e un'ulteriore memoria poetica diascendenza virgiliana, come giä osservato da PARRONI, // latinocit. (s.v. « hadriaca radendo littora »), p. 278 (Verg. Aen. 8,97-100: sol medium caeli conscenderat igneus orbem l cum muros ar-cemque procul ac rara domorum l tecta uident, quae nunc Roma-

744 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO

na potentia caelo l aequanit, turn res inopes Euandrus habebat).Nel consueto dialogo interno della prosa ciriacana, la medesirnalocuzione ricorre anche in Cyriacus cit. (s.v. « vero »), rr. 1130-1132: muros arcemque procul et rara domorum tecta videmus por-tumque et piscosa vada, quibus inclytus ille Troianus Aeneas pro-fugus conditor nomen indiderat. In entrambi i casi, possono vale-re le importanti considerazioni di PARRONI, // latino cit. (s.v. « ha-driaca radendo littora »): « in Ciriaco la citazione non snatura iltesto virgiliano ma ne ricalca fedelmente la situazione »; « Ciria-co cita Virgilio non solo per nobilitare il suo dettato, ma ancheperche awerte 1'arBnitä fra la situazione da lui vissuta in un de-terminato momento e quella rappresentata dal poeta, per cui leparole virgiliane sono quelle ehe spontaneamente e naturalmentesi affacciano per prime alla sua mente. E testimonianza di que-sta spontaneitä e naturalezza e la libertä con cui Ciriaco conta-mina, adatta, rielabora la citazione, insomma la fa sua » (pp.277-278). Limitandoci al nostro caso, Enea, risalito il Tevere, mi-tis ut in morem stagni placidaeque paludis (Verg. Aen. 8,88), scor-ge i rara domorum tecta del sito dove un giorno sarebbe sortaRoma; Ciriaco, invece, scorge i poveri tetti di Adria dal passatoglorioso, dopo aver seguito il corso del Po. Recensita: abbiamoreso il participio congiunto con 'apparsi', lavorando sul significa-to base del verbo recenseo (cioe, 'avendoli enumerati/esaminati,ci sono sembrati ...'). Bossi, L'ltinerarium cit. (nota 2), p. 52 pre-ferisce « poche miserabili abitazioni rimaneggiate », traduzioneehe ci sembra presupporre un passaggio dal significato tecnicodi recenseo, cioe 'ritoccare, emendare, correggere (vd., ad es., Gell.17,10,6); ma a questo proposito, S. Rizzo, // lessico filologico degliumanisti, Roma, 1973, p. 277 scrive: « negli umanisti da me esa-minati non ho trovato recenseo come termine filologico, ma solonel senso di 'enumerare, passare in rassegna, elencare' ». Tutta-via, a favore della traduzione della Bossi, si potrebbe forse ri-chiamare il passo vidimus ... recensita Caesare a Germanico moe-nia (Itinerarium cit. (nota 3), p. 27 = Bossi, L'ltinerarium cit. (no-ta 2), p. 20 rr. 2-4). Per la traduzione da noi proposta, vd., inve-ce, te pluries lectitasse non dubito, pater alme, Hieronyrnum ... adPaulinum ... recensere quos antiqua per volumina cognoveratextemas indagasse provincias (Itinerarium cit. (nota 3), pp. 3-4 =Bossi, L'ltinerarium cit. (nota 2), pp. 6 r. 18-7 r. 3), tradotto daBossi, L'ltinerarium cit. (nota 2), pp. 41-42: « ... non nutro dubbi,

CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 745

almo padre, ehe tu ti sia soffermato piü volte a leggere ... Girola-mo -..; egli, rivolgendosi a Paolino, ... enumera coloro ehe sapevada libri vetusti partirono alla scoperta di paesi stranieri » (in ag-giunta vd. anche COLIN, Cyriaque cit. (nota 13), p. 320). Accosta-bile e anche l'uso scalamontiano: et cum sibi [seil, imperatori Si-gismundo} et comiti Mathaeo claro praefecto suo coeptis de rebusrecensendo multa saepius retulisset, ad ea se lubentissime optumocum pontifice paratum respondit (Vita Viri Clarissimi cit. (nota17), p. 67,98). Paucis abitata colonis paucissimisque * * * * ** * civibus: relativamente a paucissimisque si segnala, da unpunto di vista grafico, la presenza, in O, del nesso 'ss' (cfr. sopras.v. « fluminis »). Quanto alla lacuna, la proposta del Mehus diintegrare con excuha (Itinerarium cit. (nota 3), p. 34), se ha ilpregio di istituire un parallelismo ehe asseconda 1'impegno stili-stico ciriacano e di cogliere la contrapposizione istituita tra i co-loni e i cives (paucis abitata colonis paucissimisque excuha civi-bus), e anche l'ennesimo intervento su un'opera mai definitiva-mente licenziata dall'autore. Tale contrapposizione tra coloni ecives e presente anche in una lettera scritta a Greta il 5 luglio1445 a Niccolö Zancarolo: egregiisque spectantibus accolis civibuset colonis (Cyriac of Ancona cit. (s.v. « vero »), p. 178,1 e la corri-spondente traduzione, p. 179,1: « under the gaze of the distingui-shed citizens and colonists »). Da un punto di vista stilistico, infi-ne, non si puö omettere ehe, insieme con il palese riecheggia-mento virgiliano, gli iperbati, il gioco etimologico e le allittera-zioni contribuiscono ad un innalzamento del tono, preparandocosi il lettore ai periodi successivi, ehe con il solenne compiantosulla distruzione arrecata dal tempo alla cittä di Adria costitui-scono la vera e propria acme di questa sezione dell'Itinerarium.

STEFANO ROCCHI

La particolare morfologia del territorio bassopolesano, carat-terizzato dalla presenza di dossi di antichi paleoalvei e vallatesoggette all'impaludamento, obbliga Ciriaco a raggiungere Adriaseguendo un percorso misto, terrestre e fluviale. La cittä dovevaapparirgli come « seduta nel centro dell'acque » e non doveva es-servi « altro d'intorno ehe un ampio märe ... », come si legge, an-cora un secolo dopo, nelle poetiche parole di un'orazione del Cie-

746 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO

co d'Adria (F. A. BOCCHI, // Polesine di Rovigo, Milano, 186](Grande Illustrazione del Lombardo Veneto, V.2), p. 72). In questo« märe », gli insediamenti sparsi nel territorio erano messi in co-municazione da poche e malsicure strade ehe correvano su argi-ni e dossi cui era affidata anche la salvaguardia delle poche zoneasciutte (vd. L. ALBERTI - R. PERETTO, Aspetti geomorfologici, in //Delta del Po natura e civiltä, a cura di G. CERUTI, Padova, 1983,pp. 114-115; M. BONDESAN, Quadro schematico deü'evoluzione geo-morfologica olocenica del territorio costiero compreso fra Adria eRavenna, in Atti della Tavola rotonda tenuta a Bologna U 24 no-vembre 1982. II delta del Po. Sezione geologica, Bologna, 1985, pp.32-33; // Parco del Delta del Po. Studi ed Immagini, I. L'Ambientecome risorsa, a cura di M. BONDESAN, Ferrara, 1990, pp. 18-20; R.PERETTO, Idrografia e ambiente del Polesine in etä medioevale inrapporto alle attuali conoscenze archeologiche, in Uomini, terra eacque. Politica e cultura idraulica nel Polesine tra Quattrocento eSeicento. Atti del XIV convegno di studi storici (Rovigo, 19-20novembre 1988), a cura di F. CAZZOLA - A. OUVIERI, Rovigo, 1990,pp. 49-54; L. CASAZZA, // territorio di Adria tra VI e X secolo, Pado-va, 2001, pp. 253-257). II panorama d'argini e acque, inoltre, nonsi limitava soltanto all'agro; la stessa cittä era infatti attraversatada numerosi canali e dai due rami del Canal Bianco, ehe ne tra-sformavano in un'isola un quartiere (vd. BOCCHI, Trattato geografi-co-economico cit. (nota 9), pp. 290, 302-303; M. DALLEMÜLLE,Adria nel XVIII secolo, in Padusa IX (1973), p. 25; M. BELLETTATODALLEMÜLLE, Adria e il suo sviluppo urbano nel XVIH e XIX secolo,in Settembre Adriese, (1974), p. 61).

Purtroppo il territorio e l'abitato adriese sono noti, da unpunto di vista cartografico, solo a partire dal XVIII secolo (cfr. S.GHIRONI, Rovigo e Adria. Piante e vedute dal 1625 al 1866, Padova,1995, nn. 57-71). Tuttavia, le carte d'archivio in possesso de!Bocchi bastano a dare un'idea approssimativa dell'agglomeratourbano negli anni Trenta del Quattrocento: « trenta abitazionifatte interamente in muro, altrettante di canna; otto, parte dimuro, parte di canna; delle altre nessuna indicazione ». Testimo-nianza questa ehe lascia facilmente intendere quäle possa essereil significato di rara domorum ... tecta abitati da pauci coloni e daancor meno numerosi cives. Un'immagine desolante, quindi, del-la quäle troviamo conferma, per restare alle sole testimonianzequattrocentesche, anche nell'Italia ttlustrata di Biondo Flavio e

CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 747

nell'Itinerario per la terraferma veneziana nell'anno 1483 di MarinSanudo (per entrambi, vd. sotto s.v. « indictum »).

[38] p. 25 rr. 6-8: At et quantum olim Italiae celebres in-ter colonias nobilis Hadria civitas fuisset, nomen ab ea no-stro indictum mari satis manifestum indicat.

At et: il Menüs ha solo at; la Bossi ripristina la lezione di Oat et. La giustapposizione di piü congiunzioni o awerbi e tipicadella lingua di Ciriaco (cfr., ad es., Itinerarium cit. (nota 3), p. 30= Bossi, p. 22 r. 4: at et cum is eum tarn paucis exarare litterisconspectaretur ...; Itinerarium cit. (nota 3), p. 18 = Bossi, L'Itine-rarium cit. (nota 2), p. 14 rr. 12-13: at et quis praetermitteret egre-gios ... viros; la lettera ad Andreolo Giustiniani da Focea dell'8aprile 1446 in Cyriac of Ancona cit. (s.v. « vero »), p. 242,7: at etpostquam Phocas adyeneram).

Celebres inter colonias: si segnala nuovamente una anastro-fe; su colonia, vd. sopra s.v. « antiquissimae ... hadrianae colo-niae ».

Hadria civitas: benche irrilevante per quel ehe riguarda Ci-riaco, il norne della cittä polesana ricorre nelle testimonianze la-tine letterarie nelle tre varianti grafiche Atria, Hadria, Adria,mentre due delle epigrafi sinora pubblicate attestano per esteso ilnome Atria (CIL V, 2352; CIL XIII, 7010). Civitas: cfr. sopra s.v.« antiquissimae ... hadrianae coloniae ».

Fuisset: la deroga alla consecutio temporum nella subordina-ta interrogativa naturalmente non stupisce; piuttosto si rimandanuovamente a Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. xxiv e nn. 58-59, per osservazioni e bibliografia relative ad altri usi 'irregolari'del congiuntivo, e a PARRONI, // latino cit. (s.v. « hadriaca radendolittora »), p. 270, per un equilibrato commento della fräse concui il Niccoli bolla gli errori di latino di Ciriaco (in Latino sermo-ne sepissime ut puerulus labitur)', e questa, d'altra parte l'unicaoccasione di citarla, dal momento ehe, fatte salve le osservazionigiä avanzate, il nostro passo e tutto sommato esente da graviimprecisioni.

Ab ea: ab ea e correzione del Mehus, accettata anche dallaBossi, ehe segnala in apparato la lezione ab eo di O, dovuta, conbuona probabilitä, alla contiguitä con nostro.

748 STEFANO ROCCH1 - MIRELLA T. A. ROBINO

Indictum: il Mehus coi-regge la lezione tradita indictum COT}

inditum (per il quäle, vd., ad es., Cyriacus cit. (s.v. « vero ») j-,.19-20: ab Heraclio principe Constantinopolita.no, a quo nomen civitati inditum est). La Bossi ripristina il testo tradito, segnalandnin apparato la correzione del Mehus; tuttavia nel corrispondentecommento, a p. 110, scrive: « nomen ... indictum [per inditum]nostro mari ». Allora, se di errore si tratta, esso potrebbe essersiprodotto nell'autodettatura della pericope di testo per la presenzadel successivo indicat. Quanto alla derivazione del nome del mä-re'Adriatico da quello della cittä, si tratta di un dato giä da tem-po acquisito, nell'antichitä come nel Rinascimento e nell'Etä Mo-derna. Per le fonti antiche, si vedano, ad es., Plin. 3,120: nobiliportu oppidi Tuscorum Atriae, a quo Atriaticum märe ante appella-batur quod nunc Hadriaticum; Tust. 20,1,9: Adria quoque Illyricomari proxima, quae et Adriatico mari nomen dedit, Graeca urbs est(una discussione critica, in L. BRACCESI, Grecitä adriatica. Un ca-pitolo della colonizzazione greca in occidente, Bologna, 19772, p.65). Per il prosieguo, si vedano, ad es., Biondo Flavio: ipsius ve-tustae Adriae fundamenta - inter quae vicus est ecclesia una et ali-quot doniibus, sed casis fere piscatoriis, frequentatus. Ea urbs oliinpraeclarissima, quani mari Adriatico nomen dedisse ostendimus(BIONDO FLAVIO, Italy Illuminated, I, ed. e trad. J. A. WHITE, Cam-bridge M.-London, 2005, p. 352,75); Marin Sanudo: « la citä deAre ehe dete nome al märe Adriatico, chome nele historie se le-ge; et Plinio scrive era bellissima citä et li flno andava il märe,donde fu poi cognominato Adriatico ... e sopra Po, locco adessehabitato da pescaori con alcune caxe, et fu preso in questa guer-ra » (M. SANUDO, Itinerario di Marin Sanuto per la terraferma vene-ziana nell'anno 1483, Padova, 1847, p. 47); Giovanni Pietro Fer-retti, vicario del vescovo di Adria tra il 1536 e il 1539, nei Memo-rabilia Episcopatus Hadriae: « Adria ... cittä un tempo di grandefama in Italia, fu celebrata da storici e vari altri autori e per lasua celebritä diede il nome al märe Adriatico » (GiAN PIETRO FER-RETTO, "Memorabüia" dell'Episcopato di Adria (a. 1536-1539). Ver-sione e "Catalogo", a cura di P. e G. BRAGGION, Conselve, 1985, p.3, per un elenco dei manoscritti su cui e basata la versione italia-na; p. U, per il testo citato. In generale, per il Ferretti, vd. Ibid.,pp. 5-6; D. ROSSELLI, Ferretti, Giovanni Pietro, in Dizionario Bio-grafico degli Italiani, XLVII, Roma, 1997, pp. 83-85); il medesimoFerretti, nel suo centone esametrico De Hadria civitate: urbs me-

CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 749

%nda fuit, pelago quae iure patenti, l quod superum vocitanten tribuisse refertur, l Hadria (citato dal codice poziore,

„ c . Silv. 759 (ex 307), f. 37r, conservato presso la Bibliotecaoncordiana di Rovigo).

p. 25 rr. 8-11: Nunc adeo certe longinqua vetustate deletat, ut nullutn hodie tantae civitatis vestigium appareat: tan-

mutare et abolere valent edacissima illa dierum inrepa-spacia.

Longinqua vetustate deleta est: nella traduzione si e prefe-rito scrivere 'cancellata', anche su suggestioni di passi ciriacanipiü 'tecnici', in cui si parla di epigrafi ormai quasi evanide perl'antichitä (vd. Cyriacus cit. (s.v. « vero »), rr. 718-719: nam aliaecomplures arcae agraphae sunt, aliae vero deletis iam longa vetu-state litteris extant; rr. 730-732: nam magnis et longa vetustate iamdeletis litteris hoc quibusdam gradibus erat insculptuni). Per im-magini simili, relative a visite di luoghi o monumenti profonda-mente mutati o ridotti a rovine irriconoscibili dalla consunzionedel tempo, vd., tra i moltissimi esempi ehe si potrebbero addur-re, Itinerarium cit. (nota 3), p. 25 = Bossi, L'Itinerarium cit. (nota2), p. 19 rr. 12-13 (dirutos longa vetustate muros), Cyriacus cit.(s.v. « vero »), rr. 454-455 (longe antiqui et vetustate collapsi murivestigia vidimus) e la lettera (ad Andreolo Giustiniani?) scritta aGreta il 15 luglio del 1445 (Cyriac of Ancona cit. (s.v. « vero »), p.184,1: quam [seil, ecclesiam] et longa vetustate collapsam). A que-sti si aggiunga il giä citato passo in cui Ciriaco afferma di volersalvare i monumenti antichi dalTeffetto della langt temporis labe.Questa espressione, ricorrente anche altrove nella prosa dell'An-conitano, (vd. la lettera al vescovo di Ragusa in Itinerarium cit.(nota 3), p. 55), e di ispirazione epigrafica (vd. CIL V, 7989 e lalettera del 25 dicembre del 1439 al patriarca di Aquileia in Itine-rarium cit. (nota 3), p. 80). Il caso qui in esame, invece, e dichiara ascendenza virgiliana: tantum aeui longinqua ualet mutareuetustas (Verg. Aen. 3,415). La solenne citazione, insieme ad altretarsie poetiche (cfr. sotto s.v. « edacissima illa ... »), viene trasfu-sa sia nella constatazione della condizione presente di Adria sianella piü generale vituperatio degli irrevocabili effetti causati dal-lo scorrere del tempo. Ancora una volta si potrebbe pensare aduna appropriazione, a fini autobiografici, del dettato virgiliano(vd. il giä citato PARRONI, II latino cit. (s.v. « hadriaca radendo lit-

750 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO

tora »), pp. 277-278): il Mantovano parla, nei versi citati, de]j'pertura dello stretto tra Scilla e Cariddi e della sommersione de]le terre nel mezzo (Verg. Aen. 3,414-419); Ciriaco ha attraversatle paludi bassopolesane e visita una cittä circondata in gran nate dalle acque.

Vestigium: si tratta di un termine costantemente utili22a.to da Ciriaco per indicare i resti materiali rinvenuti (o meno)nelle sue esplorazioni. Cfr. Cyriacus cit. (s.v. « vero »), rr. 26-27-amphiteatri nullum fere vestigium nostram ad diern relictum appa-ret; rr. 454-455: lange antiqui et vetustate collapsi muri vestigia vi-dimus; rr. 752-753: vidimus et extra arcis moenia aliud insigne ve-rendissimae antiquitatis vestigium.

Valent: si segnala il nesso epigrafico NT in O (vd. sopra s.v.« fluminis »).

Edacissima illa dierum inreparabilium spacia: da un puntodi vista testuale, osserviamo ehe la Bossi ripristina il tradito inre-parabilium, laddove il Mehus stampa la forma assimilata irrepa-rabilium (per l'operazione contraria, vd. sopra s.v. « allabimur »).Come poc'anzi anticipato, anche questa pericope pare una riela-borazione di reminiscenze poetiche. Se inreparabilis ricorda leparole ehe Giove rivolge ad Ercole sulla sorte ormai segnata diPallante (Verg. Aen. 10,467-468: stat sua cuique dies, breve et inre-parabile tempus l omnibus est vitae), una plausibile suggestioneper l'immagine del tempo divoratore potrebbe venire da Ovidio(Ov. Met. 15, 234-237: tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetu-stas), autore ben noto a Ciriaco (in merito all'autografo ciriacanodei Fasti, vd. COLIN, Cyriaque cit. (nota 13), pp. 477-478; C. R-CHIARLO, "GH fragmenti dilla sancta antiquitate": studi antiquan eproduzione delle immagini da Ciriaco d'Ancona a Francesco Colon-na, in Memoria dell'antico nell'arte italiana, L L'uso dei classici, acura di S. SETTIS, Torino, 1984, pp. 275-276; PARRONI, // latino cit.(s.v. « hadriaca radendo littora »), p. 287 n. 90; SCONOCCHIA, Ciria-co e i prosatori cit. (s.v. « adversis obviantibus euris »), p. 307 en. 8; per una citazione da Ov. Met. 3,636-637, vd. Cyriac of Anco-na cit. (s.v. « vero »), p. 164,36; per la conoscenza delle Metamor-fosi, vd. COLIN, Cyriaque cit. (nota 13), pp. 478-479, con la letterain cui il Filelfo spiega a Ciriaco due passi, rispettivamente Ov.Met. 1,187 e 14,694; per i Tristia, cfr. COLTN, Cyriaque cit. (nota

CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 751

M3), P- 477; NEUHAUSEN -TRAPP, Sprachliche cit. (s.v. « patriam re-etens »), p. 56 e PARRONI, II latino cit. (s.v. « hadriaca radendo

fiittora »), p. 278).

Per quanto il dettato di questa solenne riflessione sulle ingiu-rie del tempo ricerchi il sublime tramite l'intarsio di memorie

'i poetiche, gli acquisiti dati topografici di Adria ci convincono del-la sinceritä delle parole ciriacane, in merito alla pressoche nullavisibilitä di emergenze di antichi resti. Per contro, va ricordatoehe nell'etä di Ciriaco si va giä affermando la sensibilitä nei con-fronti del depauperamento del patrimonio monumentale antico,non solo non preservato dai contemporanei, ma irresponsabil-mente distrutto. A questo proposito vanno ricordate le paroledello stesso Ciriaco (Itinerarium cit. (nota 3), pp. 21-22 = Bossi,L'Itinerarium cit. (nota 2), p. 16 rr. 5-14) ehe, guidando l'impera-tore Sigismondo nella visita alle antichitä di Roma, depreca l'abi-tudine dei romani contemporanei di sfruttare i marmi antichiper la produzione della calcina (vd. anche Scalamonti in Vita ViriClarissimi cit. (nota 17), pp. 68,99; 202-203; Bossi, L'Itinerariumdi Ciriaco cit. (nota 7), p. 173). Abitudine questa, ehe susciteräl'accorata e unanime indignazione di altri suoi contemporaneiquali Poggio Bracciolini e Biondo Flavio (per entrambi, vd.WEISS, La riscoperta cit. (nota 17), pp. 72, 74, 77).

Nella stessa Adria a cancellare vieppiü le vestigia dell'antichi-tä, oltre ai tragici effetti delle periodiche rotte del Po, si somma-vano le spoliazioni operate dagli abitanti sui resti archeologicimano a mano rinvenuti (in merito al complesso problema delriuso dei materiali di etä romana, vd. P. BASSO, Architettura e me-rnoria dell'antico. Teatri anfiteatri e circhi della Venetia romana,Roma, 1999, pp. 111-112, con bibliografia; in merito alla situa-zione adriese, S. BONOMI - N. CAMERIN - K. TAMASSIA, Adria, via SanFrancesco, scavo 1994: materiali dagli strati arcaici, in PadusaXXXVIII (2002), p. 201). Questo costume perdurö, a partire dal-l'etä tardoantica, per tutto il medioevo e oltre, dal momento eheancora nella seconda metä del XVII secolo per la costruzione delConvento dei Padri Minori Riformati furono utilizzati i materialiprovenienti dal teatro e da un tempio di etä romana (sul teatrovd. M. C. VALLICELLI, Un disegno inedito dell'antico teatro di Adria,in Beni culturali e ambientali in Polesine, II (1997), pp. 22-28).Scavi recenti hanno inoltre portato alla luce tre fornaci per la

752STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBJNO

produzione di calcina, all'interno delle quali e stato rinveniuo

l'ultimo carico, costituito da stele funerarie provenienti dalla vici-na necropoli del Canal Bianco (S. BONOMI - P. BELLINTANI - K. TA-MASSIA - N. TRENTIN, Adria. Aggiornamento sui rinvenimenti archeo-logici nell'area dell'azienda ospedaliera, in Padusa XXXI (1995)pp. 47-51).

Per un primo risvegliarsi della curiositä per le antichitä inambito adriese, bisognerä attendere, nella prima metä del Cin-quecento, Gasparo Giasone degli Amati, ehe raccolse nella suacasa una collezione archeologica (vd. Sulla condizione antica emodema di Adria cittä nel regno Lombardo-Veneto [...], I, Venezia,1830-1831, p. 29; R. SCHÖNE, Le antichitä del Museo Bocchi diAdria, Roma, 1878, p. 3 n. 2; ZERBINATI, Collezionismo cit. (nota12), p. 230 enn. 15-16).

[39] p. 25 rr. 12-15: Concessimus enim inde paucis vetu-statum denique litteris visis et collectis lapidibus hinc indeaeneisque nummis et antiquissimis quibusdam fictilibus va-sis, cui et uni 'Clemens' erat inscriptum;

Concessimus: si segnala in O il nesso 'ss' (vd. sopra s.v.« Quminis »).

Enim: la Bossi ripristina l'awerbio, rappresentato in O dallaabbreviazione 'N.' ed omesso nell'edizione del Mehus.

Vetustatum: se altrove la vetustas e lo scorrere del tempo eherovina il monumento antico, in questo come in altri casi vale in-vece metonimicamente, in alternanza con antiquitas (per cui vd.,ad es., Cyriacus cit. (s.v. « vero »), rr. 221, 654, 753), per 'Je anti-chitä, le cose/i monumenti antichi'.

Denique: omesso dal Mehus, e reintegrato dalla Bossi.

Litteris visis: si e optato per una traduzione il piü possibileneutra (vd. ZERBINATI, Collezionismo cit. (nota 12), p. 229: « Ciria-co ... ha l'opportunitä di vedere pochi frustuli di antichitä »; di-versamente, vd. Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. 52: « pocheiscrizioni antiche »; CHIARLO, Gli fragmenti cit. (s.v. « edacissimailla ... »), p. 276), per rendere in qualche modo quella ehe ci pareuna ambiguitä del testo latino. Ciriaco, infatti, tende di solito aindicare chiaramente le iscrizioni, suo precipuo interesse, di pre-ferenza con la parola epigramma o, in altri casi, con inscriptio,

CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 753

S inscribere, suprascribere ecc. (cfr., ad es., Itinerarium cit. (nota 3),:'p 23 = Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. 17 rr. 16-18: marmo-1 reum Castoris et Pollucis vetustissimum templum graeco cum ept-' grammate et alia egregia vetustatis <monumenta> vidimus; Itinera-' - - cit. (nota 3), p. 26 = Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. 19f . , .

r. 16: ex antiqua ibidem alia inscriptione visa; Cyriacus cit. (s.v.« vero »), rr. 653-654: vidimus ... et antiquitatis alia hinc inde ve-stigia plura, columnarum basiumque fragmenta, tripodesque et At-ticis characteribus epigrammata; la lettera scritta a Candia nell'ot-tobre del 1445 in Cyriac of Ancona cit. (s.v. « vero »), p. 198,5: su-prascriptis inibi consculptis litteris Graecis). L'espressione litterisvisis, invece, sembra accostabile a formule piü generiche (vd., ades.: Itinerarium cit. (nota 3), p. 21 = Bossi, L'Itinerarium cit. (no-ta 2), p. 16 rr. 2-3: vetustatum reliquias undique per urbem disiec-tas inspectamus; Itinerarium cit. (nota 3), p. 22 = Bossi, L'Itinera-rium cit. (nota 2), p. 17 rr. 6-7: quicquid nobile reliquum vetusta-tis exstat inspeximus; Itinerarium cit. (nota 3), p. 24 = Bossi, L'Iti-nerarium cit. (nota 2), p. 18 rr. 7-8: ad ... beneventanam urbemnobiles vetustatum reliquias theatra et insignem ... arcum inspexi-mus; Itinerarium cit. (nota 3), p. 28 = Bossi, L'Itinerarium cit.(nota 2), p. 21 rr. 4-5: insignia vetustatum plurima vidimus). Conla quäl cosa, naturalmente, non si vuol intendere ehe Ciriaco nonabbia visto delle iscrizioni, dal momento ehe da un lato ne ab-biamo la certezza tramite le sillogi epigrafiche del XV secolo (vd.sotto Nota alle tavole), dall'altro non sarebbe l'unico caso in cuiomette di citare le epigrafi ispezionate (come nel caso di Vene-zia).

Lapidibus: la Bossi accetta la correzione, proposta dalMehus, del tradito lapides. ZERBINATI, Collezionismo cit. (nota 12),p. 229 e n. 12 intende lapidibus per « epigrafi ».

Cui et uni Clemens erat inscriptum: non sfugge l'artificiosi-tä del nesso relativo, il cui senso tuttavia appare chiaro: su unosolo (uni) dei vasi raccolti era il bollo del figulo Clemens (diver-samente, vd. Bossi, L'Itinerarium cit. (nota 2), p. 52: « ciascunodei quali »). D'altro canto, neue sillogi epigrafiche ehe lo riporta-no, le note esplicative si riferiscono chiaramente ad un unicoesemplare (cfr. la silloge del Marcanova: ad urnam ex fictile orna-tam foliis monstruosis hominumque capitibus; la silloge di FeliceFeliciano: ad urnam fictilem omata(m) föt [cancellato dal copista]

754 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO

foliis monstruosis hominumque capitibus; per entrambe, vd. sottoe taw. I e III). Sulla stessa linea interpretativa, DE Rossi, Inscrip-tiones Christianae cit. (nota 10), p. 362 (« vidit [seil. Kyriacus]antiquissima fictilia vasa, quorum uni CLEMENS erat inscrip-tum ») e n. 4; CHJARLO, Gli fragmenti cit. (s.v. « edacissima illa... »), p. 276; ZERBINATI, Collezionismo cit. (nota 12), p. 229. La bi-bliografia di settore ritiene questo il primo caso di bollo figulinoattestato in epoca moderna (cfr. CHIARLO, Gli fragmenti cit. (s.v.« edacissima illa ... »), p. 276; PATJTUCCI, Italia, Grecia e Levantecit. (nota 11), p. 151). Si tratta di un dettaglio ehe contribuisce, anostro parere, a chiarire ulteriormente cosa Ciriaco intendesseper vetustatum vestigia: non solo i grandi complessi architettoni-ci, le statue, le amate epigrafi o le preziose monete e gemme, maanche manufatti piü umili e quotidiani. La menzione di un bollonon e un caso isolato nei materiali ciriacani a noi pervenuti; aquesto si puö infatti aggiungere una tegola bollata, la cui iscri-zione e presente in entrambe le sillogi in esame, correttamenteregistrata nella silloge del Marcanova (cfr. tav. I: PANSINA) econ un errore in quella del Feliciano (cfr. tav. III: PLANSINA). Sitratta di una delle tante varianti di bolli, identificabile nella for-ma PANSIANA (CIL V, 8110 n. 4), attestate per l'omonima fab-brica di laterizi.

Aeneisque nummis: nel 'bottino' di Ciriaco dunque vi sonoanche delle monete bronzee. In merito all'interesse dell'Anconita-no per la numismatica si suole ricordare, in particolare, l'incon-tro a Venezia con il Traversari (vd., ad es., COLIN, Cyriaque cit.(nota 13), pp. 106-107; Collezioni di antichitä cit. (nota 17), p. 15;WEISS, La riscoperta cit. (nota 17), pp. 198-199; FAVARETTO, Arteantica cit. (nota 17), p. 48; Vita Viri Clarissimi cit. (nota 17), p.156 n. 133), al quäle Ciriaco moströ monete d'oro e d'argentoraffiguranti Lisimaco, Filippo e Alessandro di Macedonia, eheaveva acquisito a Focea (vd. Scalamonti in Vita Viri Clarissimicit. (nota 17), p. 64,89). Se in quella occasione lo vediamo impe-gnato nella vendita, in altri casi le monete sono usate da Ciriacocome oggetto di dono per il valore simbolico ehe potevano rive-stire. Si veda la moneta con l'effigie di Apollo saettante regalataal vincitore di una gara di tiro con l'arco a Creta (C. MITCHELI , Exlibris Kiriaci Anconitani, in Italia Medioevale e Umanistica, V(1962), pp. 292, 294; Cyriac ofAncona cit. (s.v. « vero »), pp. 178-

CIRIACO D'ANCONA AD ADRIA 755

180,1); quella per il Bandino con un'immagine sempre di Apollo(Ibid., p. 194,4); quella dell'imperatore Vespasiano inviata a Raf-faello Castiglione (Cyriacus cit. (s.v. « vero »), rr. 400-411); quellaofferta nel 1432 a Siena a Sigismondo d'Ungheria con l'immagi-ne dell'imperatore Traiano, ottimo principe al quäle lo stesso Si-gismondo avrebbe potuto ispirarsi (Scalamonti in Vita Viri Cla-rissimi cit. (nota 17), p. 66,97).

Dopo lo sfoggio retorico del paragrafo precedente, al momen-to della descrizione di quello ehe effettivamente ha visto, la prosadi Ciriaco si fa piü puntuale e incisiva, quasi tecnica (vd. PARRO-NI, // latino cit. (s.v. « hadriaca radendo littora »), pp. 281-283).La relazione, asciutta e piana, scandisce i ritrovamenti in dueablativi assoluti, ehe spiegano quäle sia stato il 'bottino' di vetu-states riportato dalla tappa polesana. In linea con il suo precipuointeresse epigrafico, Ciriaco ricorda il singolare e fortuito rinve-nimento di un vaso bollato, ma naturalmente in un lungo testoquäle quello deH'Itmerarium non vi si sofferma. Tuttavia, in basealle ulteriori indicazioni ricavate dalle annotazioni delle sillogiepigrafiche (cfr. sopra s.v. « cui et uni ... » e taw. I e III), ehe de-finiscono il vaso 'uma', si potrebbe ipotizzare un'identificazionecon una coppa di tipo Sarius, forma tipica dell'officina del figuloClemens. La produzione di questo atelier e caratterizzata princi-palmente da una decorazione di tipo vegetale con, in alcuni casi,inserzioni di teste umane, mascheroni o bucrani all'interno diuna partizione geometrica della superficie (F. SCOTTI MASELLI,Spunti per una ricerca sulla diffusione delle terre sigillate italicheneU'Alto Adriatico, in Aquileia Nostra, LI (1980), coll. 183-184,tav. II; M. P. LAVIZZARI PEDRAZZINI, Ceramica romana di tradizioneellenistica in Italia Settentrionale. Il vasellame "tipo Aco", Firenze,1987, in particolare pp. 93 e 97 n. 24; EAD., // vasaio norditalicoCLEMENS: proposta per l'ubicazione dell'officina, in Antichitä Al-toadriatiche XXXV (1989), in particolare p. 283 n. 3; L. MAZZEOSARACINO, Lo Studio delle terre sigillate padane: problemi e prospet-tive, in Produzione ceramica in area padana tra il II secolo a.C. e ilVII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca. Convegno inter-nazionale (Desenzano del Garda, 8-10 aprile 1999), a cura di G.P. BROGIOLO - G. OLCESE, Mantova, 2000, p. 33 n. 24). Di almenoun altro rinvenimento di un bollo Clemens ad Adria, sappiamoda BOCCHI, Trattato geograflco-economico cit. (nota 9), p. 304 n.

756 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO

135 (vd. anche Inventario del Museo Bocchi. I Stesura, p. 851, Eh9), anche se sull'identitä dei due oggetti e possibile qualche dub-bio, in base a discrepanze tra le due descrizioni e alle date di rin-venimento. Cfr. BOCCHI, Trattato geografico-economico cit. (nota9): « bei vaso aretino, a fogliame rilevato, venne di recente allaluce col bollo Clemens »; Inventario del Museo Bocchi'. « vaso rap-pezzato imperfetto / a due manichetto [sie]: däam. alla bocca 0,18 /ed al piede 0,05... / a fogliame rilevato / sotto, a rilievo CLEMENS »,« giunse 1882 » [in margine]. In ogni caso, si tratta del vaso regi-strato dal Pais in SIt 1080,11 (= A. OXE - H. COMFORT - P. KE-NRICK, Corpus Vasorum Arretinorum, Bonn, 20002, n. 583). Altriprodotti dell'officina Clemens sono stati piü recentemente rinve-nuti nello scavo della necropoli di Ca' Cima (cfr. LAVIZZARI PE-DRAZZINI, // vasaio norditalico CLEMENS cit. (sopra), p. 283 n. 3).

A differenza de! bollo Clemens, ehe risulta ancora una raritäin contesto adriese, le tegole della fabbrica Pansiana, la cui cro-nologia abbraccia il periodo dalla metä circa del I sec. a.C. allaseconda metä del I sec. d.C., sono invece prodotti estremamentediffusi in area bassopolesana (vd. R. MATIJASC, Cronografia deibolli laterizi della figulina Pansiana nelle regioni adriatiche, in Me-langes de l'Ecole Francaise de Rome, XCV (1983), pp. 961-962,967; G. UGGERI, Insediamenti, viabilitä e commerci di etä romananel Ferrarese, in N. ALFIERI, (c. s.), Storia di Ferrara, III. L'etä anti-ca (H). IV a.C.-VI d.C., Ferrara, 1989, pp. 178-181; V. RIGHINF,Materiali e tecniche da costruzione in etä preromana e romana, inStoria di Ravenna, I. L'evo antico, a cura di G. SUSINI, Venezia,1990, pp. 286-287; E. ZERBINATI, Corpus dei bolli laterizi di etä ro-mana scoperti ad Adria e nel Polesine, in E. MARAGNO, La centuria-zione dell'agro di Adria, Stanghella, 1993, pp. 250-258; V. RIGHINI,/ bolli laterizi di etä romana nella Cispadana. Le Figlinae. Parteprima e parte seconda, in Le Fornaci romane. Produzione di anforee laterizi con marchi di fabbrica nella Cispadana Orientale e neü'Al-to Adriatico. Atti delle Giornate Internazionali di Studio (Rimini,16-17 ottobre 1993), a cura di V. RIGHINI, Rimini, 1998, pp.45-56).

Quanto alle monete, il Ferretti, nel capitolo de antiquitate Ha-driae dei suoi Memorabilia episcopatus Hadriae, inserisce il rectoe il verso di una moneta di Caligola (CIL V, 142*) in calce ai testidelle epigrafi visibili in cittä ai suoi tempi e, subito dopo, infor-ma di altri rinvenimenti: nostris temporibus reperta sunt Nomi-

C1RIACO D'ANCONA AD ADRIA 757

smata Romana et Graeca aenea argentea et aurea, quorum aliquavidimus et intepretati sumus (RoviGO, Biblioteca Concordiana,Conc. Silv. 759 (ex 307), f. 36v).

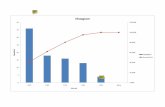

NOTA ALLE TAVOLE

La prima tavola riproduce il f. 179v della silloge del medico ebibliofilo padovano Giovanni Marcanova (MODENA, BibliotecaEstense Universitaria, Lat. 992 = a.L.5.15); la seconda e la terzariportano il f. 65r/v della silloge di Felice Feliciano (VENEZIA, Bi-blioteca Nazionale Marciana, Lat. X 196 (= 3766)). Nel primo ca-so si tratta dello splendido codice realizzato dal Marcanova e dalcalligrafo Feliciano per Malatesta Novello 2S. Nel secondo, invece,di una copia 26 della silloge messa insieme da Feliciano per l'ami-co Andrea Mantegna. Come noto, Giovanni Marcanova e FeliceFeliciano trasmettono materiali originariamente ciriacani 27'. Per

25 Sul prezioso manoscritto, ultimato nel 1465, vd. C. MITCHELL, Felice Feliciano Antiqua-rius, in Proceedings of the British Academy, XLVII (1961), pp. 197-221; CHIARLO, GH fragmenticit. (s.v. « edacissima illa ... »), p. 280; S. DANESI SQUARZINA, Eclv.se del gusto corlese e nascitadella cultura antiquaria: Ciriaco, Feliciano, Marcanova, Alberli, in Da Pisanello alla nascita deiMusei Capitotini. L'Antico a Roma alla vigilia del Rinascimento, a cura di A. CAVALLARO - E.PARLATO, Milano-Roma, 1988, pp. 30-31; F. SANTONI, /. Quaetlam antiquitatum fragmenta, inIbid., pp. 38-45; G. MONTECCHT, Lo spazio del testo scritto nella pagina del Feliciano, in L'"Anti-quario" Felice Feliciano Veronese. Tra epigrafia antica, letteratura e arti del libro. Atti del Con-vegno di Studi (Verona, 3-4 giugno 1993), a cura di A. CONTO - L. QUAQUARELLI, Padova, 1995,pp. 278-284; L. QHAQUARELLI, Felice Feliciano letterato nei suo epistolario, in Ibid., p. 144 e n. 2;A. DONATI, II recupero dell'antichitä classica, in // potere, le arti, la guerra. Lo splendore dei Ma-latesta. Catalogo della mostra (Rimini, 3 marzo - 15 giugno 2001), a cura di A. DONATI, Mila-no, 2001, pp. 39-40; F. LOLLINI, Felice Feliciano e altri disegnatori rinascintentali, in Ibid., pp.232-234.

26 L'originale e perduto; la silloge soprawivc in due copie (vd. MITCHELL, Felice Felicianocit. (nota 25), pp. 210-213), quella qui considerata e quella conservata a VERONA, BibliotecaCapitolare, cod. 269, utilizzata per l'edizione delle epigrafi adriesi nel CIL (cfr. CIL V, p.220a). In generale, vd. MITCHELL, Felice Feliciano cit. (nota 25); CHIARLO, GH fragmenti cit. (s.v.« edacissima illa ... »), p. 280 e nn. 1-2; A. BUONOPANE, Due iscrizioni romane in una paginainedita di Felice Feliciano: Verona, Biblioteca Civica, ms. 3117, in L'"Antiquario" Felice Felicia-no cit. (nota 25), p. 112 n. 3; QVJAQUARELU, Felice Feliciano cit. (nota 25), p. 152 e n. 2. In par-ticolare, per l'esemplare marciano, piü anlico de! veronese, vd. L. PRATILLI, Felice Feliciano al-la luce dei suoi codici, in Atti del Reale Istiluto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe diSeiende Morali e Lettere, XCIX (1939-1940), pp. 51-52; S. MARCON, Vale feliciter, in Lettere ita-liane XL (1988), p. 553; E. BARILE, Giovanni Marcanova e i suoi possibüi incontri con AndreaMantegna, in Mantegna e Padova 1445-1460, a cura di D. BANZATO - A. DE NLCOLO SALMAZO - A.M. SPIAZZI, Milano, 2006, p. 37.

27 Vd., ad es., BODNAR, Cyriacus of Anconu cit. (nota 11), p. 35 e n. 2; FAVAKUTTO, Arte anticacit. (nota 17), p. 49 e n. 37; A. CAHPANA, // codice epigrafico di Faenza. Biblioteca Comunale, 7,in L'"Antiquario" Felice Feliciano cit. (nota 25), pp. 83-85; L. QUAQLARELLI, Felice Feliciano eFrancesco Scalamonti (junior?,), in Ciriaco d'Ancona e la cultura cit. (nota 6), pp. 334 e 339;

758 STEFANO ROCCHI - MIRELLA T. A. ROBINO

quanto entrambi i codici presentino una sezione dedicata alleepigrafi di Adria 2& questo non e di per se sufficiente a Stabilireuna sicura derivazione dei materiali adriesi dai perduti 29 Com-mentaria ciriacani m. Dirimente risulta, perö, la coincidenza del-l'Itinerarium e delle sillogi nel riportare il bollo del vaso del figu-lo Clemens (CIL V, 8115 n. 29), come giä autorevolmente riconosciuto dal De Rossi31. Si e creduto dunque di riprodurre questetavole, per oggettive ragioni di completezza, non solo come testi-monianze quattrocentesche delle antichitä di Adria, ma anche inquanto minuto lacerto delle osservazioni autoptiche ciriacane.

MIRELLA T. A. ROBINO

M. LANDOLFI, Ciriaco e il collezionismo di antichitä greche nel piceno, in Ibid., p. 445. In parti-colare su Feliciano e la sua attivitä di epigrafista, vd, G. TRAINA, Note di epigrafia veronese, inStudi claasici e orientali, XXXI (1981), pp. 61-67.

28 CIL V, 2315, 2332, 2333, 2364, 2372, 8110 n. 4, 8115 n. 29, alle quali va aggiunto CIL V,140*, assente nel Marcanova, ma presente nella silloge felicianea e riconosciuto come un fa]-so dello stesso Feliciano dal Mommsen. Owiamente, per la prcsenza di queste iscrizioni nelresto della tractizione epigrafica manoscrilta, si rimanda a CIL V; per le medesime ncgli studiantiquari adriesi, vd. V. Dp.-ViT, Adria e le sue anflehe epigrafi, II, Firenze, 1888, pp. 85-88 n.63; 114 n. 80; 97 n. 69; 120-121 n. 89; 79-80 n. 58; 119 n. 87, 169; 273 n. 237; 328 n. 301. PerCIL V, 2372, cfr. E. ZERBINATI, // museo rodigino dei Silvestri in una raccolta di disegni ineditidel Settecento, Rovigo, 1982, pp. 37, 74, 158.

29 L'ultimo a segnalare i Commentaria di Ciriaco e il palermitano Pietro Ranzano ehe livede a Napoli in possesso del medico e bibliofilo Angelo da Benevento. Vd. PATITI.'CCI, Italia,Grecia e Levante, cit. (nota 11), p. 148; R. CAPPEI.I.ETTO, Ciriaco d'Ancona nel ricordo di PietroRanzano, in Ciriaco d'Ancona e la cultura cit. (nota 6), pp. 74-75; Bossi, L'flinerarium di Ciria-co cit. (nota 7). p. ! 69.

50 Fpotesi giä di Mommsen, CIL V, p. 220.31 DE Rossi, Inscriptiones Christianae cit. (nota 10), p. 362a e n. 4. Vd. anche ZERBINATI,

Collezionismo cit. (nota 12), p. 229 n. 12.

S. ROCCHI - M. T. A. ROBINO TAV. I

liSfi-"; f\ i V -- '•'•'' •• '( • :1%Ä t'llfll1't.H«li'i(*i ((***ÄSÄI' 'i-1' •-'' '•'' ä <*'lw*':~r l"» * '*S' *-'**rVl'V'V "

Silloge di Giovanni Marcanova (ms. MODENA, Biblioteca Estense Universitaria,Lat. 992 = a.L.5.15, f. 179v).

Su concessione del Ministero per i Beni e le Attivitä Culturali.

TAV. II S. ROCCHI - M. T. A. ROBINO

l N-r-r* et"

L T . F •corHf I I

•/.

J- Si>i

L-.ru}:1' f £ C £

M r

Silloge di Felice Feliciano (ms. VENEZIA, Biblioteca Nationale Marciana, Lat. X196 (= 3766), f. 65r).

Su concessione del Ministero per i Beni e le Attivitä Culturali.

S. ROCCHI - M. T. A. ROBINO TAV. III

l

L -

JU-

,t>- M-

-. t-; ?

Silloge di Felice Feliciano (ms. VENEZIA, Biblioteca Nazionalc Marciana, Lal. X196 (= 3766), f. 65v).

Su concessione del Ministero per i Beni e le Attivitä Culturali.