\"Sonetos corpóreos de sor Juana Inés de la Cruz\", en Sor Juana Inés de la Cruz entre nosotras....

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of \"Sonetos corpóreos de sor Juana Inés de la Cruz\", en Sor Juana Inés de la Cruz entre nosotras....

SONETOS CORPÓREOS DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Dra. Lourdes Aguilar Salas

¡Oh muerte!, de ella me apartó tu mano;y tú, felice tierra, que contigo

retienes aquel lindo rostro humano.

(Petrarca, Cancionero. Soneto CCLXXVI—Poi che la vista angelica, serena—)

La Dra. Lourdes Aguilar nació en la ciudad de México el 11 de febrero de 1962, ha dedicado sus estudios profesionales a la enseñanza del español así como a la teoría y recepción de los textos áureos. La Dra. Aguilar cursó la carrera de Docencia en Lengua y Literatura Española y Mexicana en la Cd. de México. Posteriormente realizó estudios de Doctorado en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. En el año 1987 se graduó con la tesis de Lírica novohispana en el siglo XVI: Eugenio de Salazar y Alarcón, obteniendo nota cum laudem. En esta misma universidad española inició sus estudios sobre la mujer, principalmente la correspondencia en cartas escritas por mujeres españolas en las Indias. Ha estudiado distintos cursos en universidades españolas (Sevilla y Málaga). Tiene diversas publicaciones en revistas de estudios hispánicos en México y España. En 2005, ganó el Premio Nacional que otorga la Editorial Santillana por su trabajo Aprender del Quijote, que obtuvo el Primer Lugar. Actualmente es profesora de la Maestría en Cultura Virreinal de la Universidad del Claustro de Sor Juana donde se desempeña como docente e investigadora desde hace más de 13 años, con materias afi nes a la literatura virreinal de los siglos XVI, XVII y XVIII. La principal línea de investigación de la Dra. Lourdes Aguilar es la poesía española y novohispana del renacimiento y del barroco, con especial énfasis en Sor Juana Inés de la Cruz. Además de los estudios sobre sor Juana, la Dra. Aguilar, realiza investigaciones sobre las mujeres españolas y novohispanas. Actualmente imparte materias en los Colegios de Filosofía, Letras y Humanidades de esta Universidad y además trabaja en distintos proyectos pedagógicos de diseño curricular en la enseñanza de la lengua materna y de la literatura de los siglos de oro. La Dra. Lourdes Aguilar dedica parte de su desempeño pedagógico en la formación de lectores de distintas edades, a través de programas nacionales de mediación a la lectura.

SONETOS CORPÓREOS DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Dra. Lourdes Aguilar Salas

71

Sor Juana Inés de la Cruz entre nosostras

1.- El cuerpo de Laura en los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz Sor Juana y la otredad se encuentra presente en toda ella, sin embargo son algunos de sus versos más conocidos los que nos recuerdan la relación poeta vs. su otro y sus otros. Así el conocido inicio del soneto En perseguirme mundo ¿qué interesas? donde el otro se antoja como adversario, o también en el famoso “autorretrato”: Este que ves engaño colorido, donde la voz poética se duplica en su propio alter ego. Y que decir del cierre fi nal en su Primero Sueño donde la alteridad del yo lírico lleva a reconocer que se ha abandonado las cadenas del sueño, la noche y las sombras para entrar al “Mundo iluminado, (y yo despierta)”. Basten estas refl exiones sencillas para saber que en la relación de esta poeta y su mundo se encuentra el alter alterium y con ello la identidad propia. Justamente, en las disertaciones atenagóricas y respuestas a las sor y a los sores es que sor Juana encuentra un espacio de encuentro con el cuerpo; su propio cuerpo (el engaño colorido), el del amado que repinta para así tenerlo, el de la pirámide en el Sueño y el cuerpo del ausente que ha pasado a una vida astral para abandonar para siempre los ecos de este mundo. Así las cosas, sor Juana nos dará distintas imágenes corpóreas de una mujer que pasa del estado material al inerte, de una donna angelicata, al estilo de Petrarca pero con tintes propios en su desdibujación: vida-muerte y consagración en el más puro de los lenguajes de sus sonetos.

Dentro de la poesía amatoria, el cuerpo, en la tradición renacentista y barroca, ocupa un lugar importante de adoración al estilo de una “hermosa arquitectura”, tal y como evoca la misma sor Juana en sus sonetos. Pero ¿qué es el cuerpo del amado o amada para la poeta novohispana? Resulta interesante la forma de describir y tratar de separar el cuerpo del alma humana, a propósito de la muerte. También es importante la manera en que sor Juana relaciona los elementos de la naturaleza16 con los elementos del cuerpo que ya no existe y de lo cual sólo queda la luz del anima vitae. Con este propósito y para desentrañar la visión corpórea en sor Juana debemos encontrar la otredad en el cuerpo del ausente, tratamiento que nuestra poetisa desarrolla líricamente en un estilo muy propio.

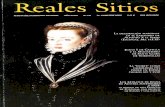

Sor Juana Inés de la Cruz, elige el sobrenombre poético de Laura para una de sus mayores protectoras, la Marquesa de Mancera. Esto ocurre en la enfermedad y deceso de la Marquesa 16 Véase mi estudio “La naturaleza en Sor Juana Inés de la Cruz” en Aproximacio-nes a Sor Juana, ed. Sandra Lorenzano, México, FCE-UCSJ, 2005, pp.9-18.

72

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México

(acontecida hacia 1674 en Tepeaca, Puebla). Sor Juana, y a propósito de la poesía laudatoria seguirá la tradición clásica, según veremos. La poeta a sus pocos más de 20 años de edad escribe un grupo de tres sonetos de los que el investigador mexicano Alfonso Méndez Plancarte ha dicho que: “Los tres sonetos – a cual más luminosos, tiernos y originales—brillarían entre los que el Petrarca rimó “in morte di Madonna Laura”… De esta manera estudiaremos la forma retórica que llevó a sor Juana a crear una especie de tríptico para su mecenas y querida Virreina.

Justamente y a propósito del corpus de las Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz, editadas por Méndez Plancarte (1ª. edición de 1951) aparecen estos sonetos en el Tomo I de Lírica Personal. Se trata de una serie de composiciones que corresponden en este volumen a la numeración progresiva: 187, 188 y 189 (págs.299-301). Tal y como lo indica la glosa, son de carácter laudatorio y fueron escritos “En la muerte de la Excelentísima Señora Marquesa de Mancera”. En realidad se trata no de tres sino de cuatro sonetos dedicados a Laura, los cuales pertenecen a la edición de la Inundación Castálida de 1689 (fols. 20, 156,168 y 169). Aquí nos ocupamos específi camente de los sonetos numerados por Méndez Plancarte como 187, 188 y 189. Excluyo el soneto #186 a pesar de estar dedicado a la misma “Laura divina”, ya que este soneto lo escribe sor Juana después de una enfermedad grave de ella misma y el motivo no es Laura sino la fuerza que tiene su amistad con la Marquesa, para que ella --sor Juana--, no haya caído en el Poder de la “Parca fi era”). En este volumen que preparó sor Juana, en vida, no guardan los sonetos un orden cronológico, tal y como lo organizara su editor moderno de los años 50 ya en pleno siglo XX.

2.- El nombre de Laura, su cuerpo y su ausencia desde la tradición aretina

El motivo central que nos lleva en este trabajo para realizar una especie de relación emblemática de Laura, madona de Petrarca, y Laura marquesa protectora de sor Juana, es la relación de origen que guarda Laura-donna y Laura-nome. No parece exclusivamente un capricho poético elegir el nombre de Laura. El mismo dolor que el poeta aretino sintió al recibir la misiva en la que le decían que la peste de Italia arrancaba la muerte de su Laura (adoración máxima en vida y muerte), puede ser el mismo dolor que se percibe en los cuatro sonetos de sor Juana, desde la enfermedad hasta la

73

Sor Juana Inés de la Cruz entre nosostras

muerte de su protectora y amiga. En el primero de ellos, previo a la muerte defi nitiva, casi no hay presencia corpórea, pero en los tres pertenecientes a la muerte de la marquesa hay una evolución del cuerpo ausente, quien en vida tuviera la fuerza divina, igual que la Laura petrarquista. Recuérdese que Laura para Petrarca fue un amor divino consagrado en vida, inmaculado por la fi gura (cuerpo y rostro) que el mismo poeta siempre reconoció en su imaginario que venía del cielo y por lo tanto regresaría a ese mismo lugar en la muerte. Esta misma idea divina de luz celestial la encontramos en Laura, la de sor Juana, a quien en los cuatro sonetos relaciona emblemáticamente con la luz de poder en la tierra y en los cielos. Cabe aclarar que no es nada especial que un poeta varón pudiera dirigirse y homenajear a otro varón. Forma parte de la poesía y tiempos clásicos que los poetas dedicaban sus versos tanto en vida como en muerte a las personas queridas, así como a los personajes de la época. Sin embargo, el caso de las mujeres de la alta sociedad así como el de las custodias (las monjas) es distinto. Estudios de la época demuestran que las mujeres no podían tener verdaderas amigas y que no podían verse a solas, así que suponemos que la amistad entre estas dos grandes mujeres estuvo bajo la crítica de la moral de la época, pero el espíritu siempre libre de sor Juana no impide que en su dolo cante a su amiga tal y como lo hiciera el gran Petrarca a su amada. Así que por el momento y en este estudio poético no hay cabida para otro tipo de interpretaciones de género con la poeta mexicana.

Dentro de la tradición poética renacentista, se describirán las partes del cuerpo de la donna angelicata de manera descendente (de cabeza a pies). Esta imaginería traspasó hasta el barroco poético hispánico. En otros trabajos hemos ya hablado de la misma sor Juana, quien en pleno barroco novohispano no ha logrado desprenderse del canon petrarquista en una de sus redondillas: Cantar Feliciana intento…17 versos en los que celebra a la música como si se tratara del cuerpo de una mujer y donde da atributos musicales de armonía a la perfección sonora y a la perfección de la belleza física femenina desde la cabeza hasta los pies. También en distintos estudios de sor Juana encontramos el tratamiento sarcástico que llevó a la musa mexicana a tomar los referentes corpóreos desde lo más burlesco, característica propia de la época de Cervantes, Quevedo y Lope de Vega.17 En este trabajo reviso los símiles petrarquistas en la redondilla 87 de sor Juana Inés de la Cruz, véase bibliografía al fi nal.

74

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México

Distinto es el tratamiento que en esta ocasión nos ocupa el cuerpo, en versos de Sor Juana. Inscrita también en la tradición de la onomástica de Laura, la poeta ha seleccionado este nombre para signifi car y dignifi car a quien en vida fue bellísima y perfecta, la marquesa de Mancera. Sor Juana se lamenta de que una persona o un cuerpo ya no pueda existir, pero aún más a la poeta le duele la ausencia de lo corpóreo y con ello la presencia de la luz que en la ausencia del cuerpo ya no tiene razón de existir. De esta manera se cuestiona la guerra interminable del cuerpo vs. espíritu. Con esta vieja dualidad del cuerpo y alma es que ella nos da su teoría sobre el cuerpo de Laura muerta.

La fi gura de Laura arranca, como tal de la conocida relación del poeta aretino Francisco de Petrarca (1304-1377) con su símbolo y alegoría angelical en el cuerpo de Laura, a quien le consagró su obra poética: in vitam y post-mortem. El cantor de Laura penetrará el cuerpo de Laura en sus afamadas rimas del Canzoniere, el Trionfi y en el Secretum. Las partes corpóreas de la amada de Petrarca serán dibujadas en fi guras relacionadas con una tradición Dafnea proveniente de Ovidio, las Metamorfosis, donde se describe cómo Dafne fue convertida en árbol de Laurel. Recuérdese que en la carrera infrenable de Apolo-Dios por poseer a Dafne, la persigue hasta las riberas del Peneo (padre de Dafne), donde Dafne invoca ser ayudada por su “funesta hermosura”. Este ruego de Dafne, lo evoca de esta manera Ovidio:

…Fue acometida por un espasmo. Su cuerpo se cubre de corteza. Sus pies hechos raíces, se ahonda en el suelo. Sus brazos y sus cabellos son ramas cubiertas de hojarasca. Y, sin embargo, ¡qué bello aquel árbol! A él se abraza Apolo y casi lo siente palpitar… Pues que ya –sollozó—no puedes ser mi mujer, serás mi árbol predilecto laurel, honra de las victorias…

(Ovidio, Metamorfosis, I, IV, p.29)

A partir de las razones de la Metamorfosis podemos entender por una parte el juego léxico de Laura, lauro, laurel, l’aurea, l’aura. Que más allá de lo semántico se convierte en un juego de paronimia, es decir, en expresiones que ofrecen varios fonemas análogos, pero que en el caso de la fi gura vegetal del laurel conservan identidades etimológicas curiosas. En latín Dafne signifi ca Lauro y en griego Dánae es laurel. Más allá de lo semántico y retórico del término, quiero resaltar dentro de la fábula de Ovidio el singular simbolismo

75

Sor Juana Inés de la Cruz entre nosostras

que puede tener el que Dafne cobre vida en la muerte. La corteza le permite proteger el cuerpo físico pero no impide que su espíritu esté presente en el movimiento de sus ramas y hojas y en ese color verde eterno como atributo del laurel, que ha guardado a través de los siglos en la cultura occidental.

También se debe poner el antecedente histórico en el que el propio Petrarca fue coronado con las hojas del laurel (laudes y loores) en Roma, ya como conocidísimo poeta. Así que el laurel para Petrarca, no sólo es su Dafne sino también es el triunfo y la gloria personal en su escritura. Para sor Juana también la vida de Laura, el nombre poético de la marquesa, nos retorna a los loores poéticos de la pluma de la poeta, quien por su luto y tristeza la convertirá en “infausta pluma”.

Recuérdese el famoso emblema de Alciato donde el Laurel es símbolo aun mayor de salud y de un sueño eterno:

EMBLEMA DE ALCIATO

“Adivina el Laurel lo venidero,Y trae señales de salud muy ciertas,Y con polvo hace el sueño verdadero” (Alciato)

En los sonetos de Laura de sor Juana, encontramos, por lo tanto, varias situaciones. Primero, ella ha elegido el nombre de Laura para una de sus mecenas (que además demostró su amistad verdadera). La onomástica no puede ser arbitraria, va cargada de la tradición de la fábula clásica latina hasta las postrimerías del Barroco. Además Laura, la marquesa de Mancera, tendrá una corteza (un cuerpo dáfneo) de proporciones y hermosura que sólo puede ser comparado con motivos de arquitectura. Esta vida habrá sufrido el divorcio de todo cuerpo, desprenderse de su espíritu. Lo lamenta la voz poética; no obstante, a pesar de la relación que pudiera guardar la muerte de ambas Lauras, el pensamiento de Petrarca se queda en la divinidad, mientras que el de sor Juana se convierte con la braveza del pensamiento barroco en una división que puede “volver a ser eternamente unido”, según veremos. La tradición aretina queda de esta manera continuada en las Lauras; la amada de Petrarca se mueve en la dualidad de la palidez casi siempre refl ejada en la nieve y las mejillas del rostro con la coloración propia del infl ujo del astro rubicundo, igual que madona Laura en sor Juana.

76

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México

A continuación observamos los cuatro sonetos en cuestión, aclarando, como se ha dicho, que nunca dio una seriación sor Juana en la Inundación Castálida, y que es la edición de Méndez Plancarte, la que numera los tres sonetos en la muerte de Laura, como el I, II y III. Aparece el soneto s/n para una mayor comprensión de lo aquí anotado:

3.- La fi gura del cuerpo de Laura en la tradición de sor Juana:

Soneto Inundación Castálida: Fol.20MP: 186

Convaleciente de una enfermedad grave, discretea con la Señora Virreina,

Marquesa de Mancera, atribuyendo a su mucho amor aun su mejoría en

morir.

S/N

En la vida que siempre tuya fue,Laura divina, y siempre lo será,la Parca fi era, que en seguirme* da,quiso asentar por triunfo el mortal pie.

Yo* de su atrevimiento me* admiré:que si debajo de su imperio está,tener poder no puede en ella ya,Pues del suyo contigo me* libré.

Para cortar el hiló que no hiló,la tijera mortal abierta vi*.¡Ay, Parca fi era, dije* entonces yo*;

mira que sola Laura manda aquí.Ella, corrida, al punto se apartó,y dejóme* morir sólo por ti.

Soneto Inundación Castálida: Fol. 156MP: 187

En la muerte de la Excelentísima Señora Marquesa de Mancera

I

De la beldad de Laura enamorados los cielos la robaron a su altura,porque no era decente a su luz purailustrar estos valles desdichados;

o porque los mortales engañadosde su cuerpo en la hermosa arquitectura,admirados de ver tanta hermosurano se juzgasen bienaventurados

Nació donde el Oriente rojo velocorre al nacer el Astro rubicundo,y murió donde, con ardiente anhelo,

da sepulcro a su luz el mar profundo:que fue preciso a su divino vuelo que diese como el Sol la vuelta al mundo.

77

Sor Juana Inés de la Cruz entre nosostras

Soneto Inundación Castálida: Fol.156MP: 188 A LO MISMO

IIBello compuesto en Laura dividido,alma inmortal, espíritu glorioso,¿por qué dejaste cuerpo tan hermosoy para qué tal alma has despedido?

Pero ya ha penetrado mi* sentidoque sufres el divorcio riguroso,porque el día fi nal puedas gozosovolver a ser eternamente unido.

Alza tú, alma dichosa, el presto vueloy, de tu hermosa cárcel desatada,dejando vuelto su arrebol en hielo,

Sube a ser de luceros coronada:que bien es necesario todo el Cielopara que no eches menos tu morada.

Soneto Inundación Castálida: Fols.168-169MP: 189

IIIMueran contigo, Laura, pues moriste,Los afectos que en vano te desean,Los ojos a quien privan de que veanHermosa luz que un tiempo concediste.

Muera mi* lira infausta en que infl uisteEcos, que lamentables te vocean,Y hasta estos rasgos mal formados seanLágrimas negras de mi* pluma triste.

Muévase a compasión la misma MuerteQue, precisa, no pudo perdonarte;Y lamente el Amor su amarga suerte,

Pues si antes, ambicioso de gozarte,Deseó tener ojos para verte,Ya le sirvieran sólo de llorarte.

4.- La otredad en el cuerpo del ausente: Evolución de lo corpóreo en los sonetos a Laura:

Soneto I.- La belleza de Laura es robada por los cielos enamorados y acaece la muerte. Estos cielos se convierten en el símbolo de la naturaleza con atributos de personifi cación o prosopopeya clásica, capaces de quitar la luz-vida a Laura. La luz pura de Laura no puede ya seguir iluminando los valles ni tampoco los mortales pueden seguir recibiendo los destellos de su hermosura (en la bienaventuranza). Aquí sor Juana es categórica al decir que los cielos (la divinidad) han arrancado el cuerpo de la marquesa que es un engaño de la “hermosa arquitectura”, imagen que recuerda por supuesto “Este que ves engaño colorido”. Termina el soneto rematando la idea antitética del barroco en sus tercetos con el concepto básico del nacimiento y la muerte, a la manera quevediana, conjugando sor Juana los conceptos incluso geográfi cos del nacimiento de la marquesa en España “donde el Oriente rojo velo” y de la muerte en la Nueva España, la muerte de su luz “en el mar profundo”. En este “divino vuelo” Laura (o sea el Sol) da la vuelta al mundo, con una imagen un tanto errada desde la lógica científi ca pero completamente lógica desde la realeza virreinal, el mundo entero fue iluminado por esta noticia fúnebre.

78

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México

También es inevitable recordar la imagen de cierre en el Primero Sueño, donde la poeta hace su arribo triunfal en la voz poética del conocido verso fi nal: el Mundo iluminado y yo despierta.

Soneto II.- En el segundo soneto ya caminamos hacia una primera aceptación de la muerte, pero vemos a un ente poético al que le duele la pérdida del “cuerpo hermoso”. Es consciente la voz lírica de que este cuerpo fue un “bello compuesto” que ahora la muerte ha dividido; se reconoce que el alma está dichosa separada de la “cárcel desatada”, metonimia del cuerpo. Esta cárcel-cuerpo bien puede funcionar como la “scorza” en las rimas de Petrarca, esto es, la corteza de un árbol (que cubre a la manera del cuerpo el espíritu), y que nos recuerda connotaciones en otros poetas españoles como en Garcilaso, quien a propósito de su conocido soneto A Daphne ya los brazos le crecían… agrega “de áspera corteza se cubrían” o el ejemplo de Herrera donde en el poema Mi alma no soporta pesar tanto… describe la “indina corteza”. El despliegue de esta comparación en Herrera es repetitiva en cuanto al valor semántico de la “mortal corteza” y “vil corteza”, como si se tratara de un desprecio por aquello que ha venido cubriendo el alma. Amén de la analogía cuerpo-corteza y como síntesis de este soneto, en sor Juana se conjugan los elementos pictóricos en una imagen propia del color del amor, del duelo y del cielo: “arrebol en hielo”. Las imágenes cromáticas también siguen la tradición. Detrás del arrebol se encuentra el color rosado o rojo que ha dejado el sol en sus rayos hirientes sobre las nubes (ya sea el sol naciente o poniente), aún más, el color del hielo y su estado físico nos dan un fenómeno simbólico de muerte y amor, mismos que recuerdan el erotismo en la palidez de Laura-Petrarca.

Soneto III.- El último de los tercetos nos lleva a pensar que sor Juana, ha asimilado el momento de la muerte defi nitiva. A través de los sentidos, “los ojos”, la voz poética manda que muera ya la “hermosa luz que un tiempo concediste”. Para cerrar realmente el duelo, reaparece el yo poético reconociendo que la escritura debe morir también con el recuerdo de Laura:

Muera mi* lira infausta en que infl uisteEcos, que lamentables te vocean,Y hasta estos rasgos mal formados seanLágrimas negras de mi* pluma triste.

79

Sor Juana Inés de la Cruz entre nosostras

Los rasgos mal formados, rematan la idea de la Muerte, con su propia pena, y del Amor que en tiempo antaño pudo gozar a plenitud la belleza de Laura a través de los ojos, mismos que en el presente de la enunciación sólo servirán para “llorarte”.

De esta manera y en los tres sonetos, se cierra un ciclo que iniciara la propia enfermedad de la marquesa en el año 1674. Misma que pasó por la idea rústica renacentista de la Laura-luz en quien el cielo ha robado su esplendor. La luz divina en sor Juana se convierte en la luz del cuerpo, cuerpo ausente que se recordará por su gran belleza, armonía y perfección (la arquitectura), se percibe el dolor, al ya no ver ese cuerpo hermoso, de esta misma forma duele el “Bello compuesto en Laura dividido”, sin embargo, queda suspenso en el aire la posibilidad de un día eterno en el que todo volverá a ser unido. El pensamiento del nacimiento-muerte, nos coloca ante un canon ya marcado por el carpe diem, pero en sor Juana tiene resoluciones, como debe ser, de una mayor complejidad. Laura, en Petrarca y sor Juana, es el símbolo por excelencia del cuerpo bello, la luz divina, de la creación poética; hasta aquí vemos similitudes en la creación de ambos poetas, no obstante, para la poeta novohispana con la muerte de Laura (la amada) debe soterrarse la infausta lira, la escritura. Queda un nuevo discurso de poder y si se quiere de empatía de género18. Muere el otro par de sor Juana, es decir una mujer con inteligencia y con poder en la vida virreinal. Por eso sor Juana se aleja de los móviles personales amorosos de Petrarca, quien en las rimas del Canzoniere, se crea un eje de elementos fi jos y emblemáticos en los que Laura evoca a todas luces su recuerdo eterno a través de la adjetivación y con una devoción sin límtes: L’aura gentil che raserena ¿poggi?/ L’aura serena che fra verdi fronde/ L’aura soave al sole spiega e vibra. La Laura gentil, serena y suave lo será siempre en la vida y la muerte y no dejará de ser el emblema de la amada y del amor en el recuerdo del árbol del laurel en la vieja tradición del locus amoenus. Tradición en la que simplemente el laurel seguirá metamorfoseándose en otros elementos vegetales, también emblemáticos, así en uno de sus sonetos (primer cuarteto):

18 A propósito de un discurso femenino y del poder, véase el interesante estudio de Electa Arenal, “Del emblema al poema leyendo como una mujer la imagen de la mujer”, en Aproximaciones a Sor Juana, ed. Sandra Lorenzano, México-FCE, pp. 19-27.

80

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México

Apagó Muerte el sol que encandilarme solía,y en tinieblas están aquellos ojos íntegros y fi rmes;tierra en la que me dio fríos y calores;apagados mis laureles, ahora robles y olmos…

(Petrarca, I sonetti del Canzoniere: n°363) Por último para el caso de Petrarca cabe señalar que Laura muerta se convierte en un espíritu feliz, el duelo del poeta se seguirá cubriendo en cada uno de sus versos, él nunca renegará de la infausta pluma: Spirto felice che sì dolcemente…porque realmente el infeliz, el infausto será el mismo, pasará de un sol vital a un sol sombreado el resto de su producción amatoria. En cambio en sor Juana, se cumplen otros derroteros en sus versos a madona Laura. Amén de la muerte de la marquesa de Mancera, la autora barroca aprovecha fórmulas si se quiere ya fosilizadas, en nuevas posibilidades de estilos barrocos, propiamente la conjugación de los estilos conceptistas y culteranos de su época.