Митрополит Афанасий и памятники русского летописания середины – третьей четверти XVI в. // Летописи

Собрание обрядов, обычаев и песен русского народа (из...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of Собрание обрядов, обычаев и песен русского народа (из...

ЛЛяяппиинн ДД..АА..

______________

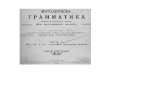

ССООББРРААННИИЕЕ ООББРРЯЯДДООВВ,, ООББЫЫЧЧААЕЕВВ ИИ ППЕЕССЕЕНН РРУУССССККООГГОО ННААРРООДДАА

((иизз ррууккооппииссннооггоо ннаассллееддиияя XXIIXX вв..))

2

ООГГЛЛААВВЛЛЕЕННИИЕЕ

Собрание обрядов, обычаев и песен русского народа Приложения: 1. Из этнографических экспедиций 2. Русские праздники зимнего цикла в XVII в. 3. Сакрализация предметов одежды в Древней Руси 4. Русская семья в XVII в.

3

ССООББРРААННИИЕЕ ООББРРЯЯДДООВВ,, ООББЫЫЧЧААЕЕВВ ИИ ППЕЕССЕЕНН РРУУССССККООГГОО ННААРРООДДАА

В Государственном архиве Орловской области (фонд 7, дело 19)

хранится тетрадь, в которой собран уникальный по составу и значитель-ный по объему этнографический материал.

Тетрадь представляет собой объемную рукопись (формат – 1) общим объемом в 113 листов. Пагинация листов сплошная, часто с ошибками, написана карандашом, либо коричневыми чернилами. Тет-радь имеет старый переплет, со шнуровым креплением. В основной блок книги вшита еще одна тетрадь, формата вдове меньше листа рукописи. Сохранность большинства листов хорошая. Местами испорчены углы листов, что почти не мешает прочтению текста.

Из листов рукописи 31 имеет оттиск с инициалами «Н.П.», это указывает на, то, что бумага была произведена в России во время цар-ствования императора Николая I (1825-1855 гг.).

Текст написан четырьмя разными почерками и различными чер-нилами. Имеется ряд записей сделанных карандашом, в основном это приписки на полях. Карандашом написаны также несколько листов ру-кописи. Прочтение их почти невозможно. Остальные чернила (коричне-вое, черное, светло-черное) типичны для середины XIX в., скорее всего рукопись писалась гусиным, а не стальным пером. На основании данных палеографического анализа рукопись можно отнести к середине XIX в. Это подтверждается и упоминанием в тексте исторических персонажей и событий: Александра I, Аракчеева, Николая I, войны 1812 г. и взятия Парижа.

Остается невозможным выяснить авторов рукописи. Из текста ясно, что они имели определенную цель, непросто записать интересный этнографический материал, но дать его анализ, краткий комментарий. Судя по тому, что записанные материалы несколько раз редактирова-лись, можно предположить, что замысел сводился к публикации текстов. В тексте имеются ссылки на труд А.В. Терещенко (1806-1865).

То, что материал Орловского архива не был востребован в долж-ной мере, объясняется, скорее всего, тем, что данные этнографические сведения были собранны в Царевококшайском уезде (сегодня - респуб-лика Марий Эл). На последних листах рукописи на это имеется прямое указание. Кроме того, по тексту рукописи не однократно можно встре-тить упоминание самого Царевококшайска. Однако отметим, одну нема-ловажную деталь: собранный этнографический материал относится ис-ключительно к русскому народу. Вероятно, записи делались в селах и деревнях заселенных русскими переселенцами. Это подтверждают и косвенные свидетельства содержания материалов. Русские переселенцы,

4

скорее всего, были выходцами из центральных уездов Российской импе-рии.

Итак, публикуемая рукопись содержит следующий этнографиче-ский материал: свадебный обряд (включая свадебные песни и сговоры), летние и зимние игры, гадания и приметы, народные праздники, истори-ческие песни, хороводные песни, обрядовые песни, комментарии и за-метки авторов текста.

Представленный материал в рукописи не имеет систематизации. Некоторые тексты начинаются не сначала или имеют продолжение только после нескольких страниц. Ряд страниц рукописи труден для прочтения, особенно когда текст зачеркнут, либо испорчен лист бумаги.

На страницах рукописи ярко представлена повседневная жизнь деревенского населения, предания, обычаи, суеверия, обряды, приметы, речевые обороты, жизнь и быт русской патриархальной семьи. Отдель-ный интерес представляют песни, которые занимают бо́льшую часть ру-кописи. Записанные песни охватывают почти все сферы жизни молодой девушки, ее мечты, желания, надежды, судьбу, отношения с людьми.

Документы содержат ценный материал по истории русской патри-архальной семьи, отношений между родными. Это уникальные свиде-тельства жизни русской деревни XIX в. Весьма ярко представлен в пуб-ликуемых документах быт русского народа: одежда, жилище, предметы обихода.

Большую ценность представляют исторические песни. В них отра-зилось представление русского народа о событиях далекого и недавнего прошлого. Во многом в этих песнях нашли отражения предания и леген-ды, но при этом они всегда точно отражают историческую реальность, психологию народного восприятия собственной истории. Например, песня об Аракчееве изображает его в негативных тонах, подчеркивая, трагичность его судьбы, когда за собственную злобу он платит одиноче-ством:

«…Все Рахчеева бранят, Ты Рахчеев осподин, За столом сидит один,

Пред ним водки графин». Не менее интересны для историка песни о смерти Александра I, о

войне 1812 г., о Николае I и войне с Турцией и проч. Для всех этих песен характерен патриотизм и вера в неизменную победу русского оружия. Неприятель представлен в песнях всегда нападавшей стороной, швед-ский король, французы, турецкий султан – все они требуют от русского царя значительных территориальных уступок. Для исторических песен обязателен мотив вражеской похвалы перед войной и неизменно побе-дившие врага русские отстаивают не только независимость, но и честь своей страны:

5

«Не хвались франсузишко своим подлым городом. Есть у нашего царя И получче города». Оригинально изложены песни о взятии Казани Иваном Грозным,

и о войне Петра I с Карлом XII учитывая, что на этот сюжет известно большое количество песен. К числу исторических можно отнести песню о злом татарине, взявшем в плен русскую девушку, и заставившем ее си-лой выйти за себя замуж.

Несколько листов рукописи посвящены святочным играм и гада-ниям (Лл.11-16 об., 26-28). Начиная с листа 11, стоит подчеркнутое за-главие: «Святочные увеселения». На обороте листа 16 информация о святках обрывается и продолжается она только на листе 26. Данный текст написан одним почерком, черными чернилами. На полях имеются правки карандашом, сделанные другим почерком. Текст данного отрыв-ка неоднократно редактировался авторами рукописи и местами сложен для прочтения. Судя по особенностям написания, часть текста содер-жащего информацию о святочных играх и песнях, записывалась «на хо-ду», в процессе непосредственного наблюдения проходившего дей-ствия. Другая часть описания Святок записывалась по памяти, это в ос-новном сведения об обычаях и традициях.

Записи, посвященные Святкам, оканчиваться на листе 28. Судя по контексту, автор описал все игры и гадания связанные со святками, ко-торые посчитал нужными. Несмотря на то, что часть текста сохранилась плохо, предлагаемый материал ярко освещает святочные традиции рус-ского населения в XIX в.

Собранные архивные материалы публикуются впервые. Во всяком случае, нам неизвестно никаких объемных публикаций частей рукописи вплоть до настоящего момента. В процессе публикации мы полностью придерживались соответствия с оригиналом. В тексте имеются приме-чания, связанные с пояснением некоторых мест рукописи, зачеркиваний и неразборчивых слов. Примечания авторов текста специально оговари-ваются. Некоторые отрывки рукописи публиковались нами ранее 1.

Публикуемый материал представляет значительный интерес для всех, кто интересуется этнографией, историей, фольклором и бытом русского народа. Книга может стать хорошим пособием для преподава-телей ВУЗов и школ, а также использоваться в качестве хрестоматии.

1 Ляпин Д.А., Пискулин А.А. Исторические песни русского народа середины XIX в. //Антропологический форум. № 12. 2009; Ляпин Д.А. Святочные увеселения (по ма-териалам ГАОО) //Живая старина. 2009. № 3.

6

ГАОО, ф. 7. д. 19.

Л. 1. Летния увеселения и1 Едва только начнет просыхать земля как крестьянския девушки2

всегда с нетерпением дожидаются весны3, это самое лучшее время для игр. И как только начнет просыхать земля, (часто даже с Пасхи, если она бывает поздняя) начинают собираться хороводы. Собравшиеся в одно место девушки4 идут за околицу рука за руку5 куда-нибудь на лужок. Далеко раздается их песня6:

«Пошли де́вицы во лузи гулять Во лузи гулять да во зеленыя. Ишто всех девиц Бог помиловал, Одныё девицы Бог не миловал7 Бог не милует, царь не жалует. Одна девица оставалася, На синем море умывалася, Снесло с девицы золотой венок Понесло венок во синё море, Во сине море во Хвалынское. Растужилась да расплакалась Красна де́вица о золотом венке: «За того бы за́-муж8 пошла, Я за белого, за румянова, Я за лысово, за кудрявова, За уда́лова добра молодца. Не ́где взяти добро молодца, Разувается, раздевается, И кидается в синё – море9. Л. 1 об. Ах, возговорит красна девица: Мне не жаль, не жаль золотой венок, Только жаль мне добра молодца». или «Выходили красны девушки из ворот на улицу10,

1 Название зачеркнуто. Так в рук. 2 В рук. зачеркнуто «до». 3 Далее зачеркнуто «тут». 4 Над строкой вписано неразборчиво два слова, м.б. «одинаково рядом». 5 В рук. «рука за руку» – вписано под строкой. 6 Этот абзац в рук. перечеркнут. 7 В рук. в слове «миловал» зачеркнуты последние четыре буквы, и исправлены на «милует», но и это надписанное слово зачеркнуто. 8 Так в рук. 9 Так в рук. 10 Рядом с текстом песни приписано другими чернилами:

7

Выносили красны девушки Соловья на белых ручках,1 Молодцы – заплакали: Покрасуйтесь красны девушки,2 поколе в своей волюшке3 В своёй воле4 у батюшки, У лебедушки у матушки Не равён вам жених выйдет, Не равнава чорта вынесёт, Либо старой, либо малинькой, Либо ровня добрый молодец Буде старо5 – ёт6 выпадет, Он лисью7 шубу вывезет. Буде мало8 - ёт9 выпадет, Шелкову΄ плетку вывезет.10 Буде ровнюшка выпадет, Все гуляньеца выведет».11 Песня эта в местах прилегающих к Казанскому уезду, поется с

некоторыми изменениями: «Из ворот, воротенек Выходили красны девушки, Выносили они соловушку Во серебряной клеточке, За шелковой занавеской. Стал соловушко посвистывати Л. 2.12 Красны девушки песню сгаркнули, Молодушки слезно сплакали. Посидите по девки во девушках,

«Соловеюшко засвитстел, Красны девушки гулять пошли, Гулять пошли всплакали». 1 Далее зачеркнута строчка: «Плакали красны девушки». 2 Строчка надписана коричневыми чернилами. Зачеркнуто: «Вы гуляете» 3 Вписано рядом коричневыми чернилами. 4 Написано сверху, зачеркнуто: «Поколе вы» 5 Буква «й» на конце слова зачеркнута. 6 Так в рук. 7 Надписано. Зачеркнуто – «Нову». 8 Буква «й» на конце слова зачеркнута. 9 Так в рук. 10 В начале строки зачеркнуто слово «Так». 11 Вписано рядом: «Золотой венок вывезет». 12 В рук. пагинация 3 зачеркнута.

8

На своей, девки, на волюшке, У батюшки1 у радимова2, У радимой своей матушки. Не ровно мужна пришушите Не ровень жених присватает, Либо мла́дой, неуклюжливой, Либо старой то удушливой, Либо ровнюшко весёла голова. Я бы ровнюшку вспотешила Середи море всподвесила, На горькую на асинушку, На самою на вершинушку. Осинушка качается, Мост – от равне взлитанити Велит ровня абувать, розувать Как у ровнюшеньки ноги грязныя У меня ли руки белыя, На руках перстни злачёные». Если смысл первого варианта этой песни выражает веселье с за-

мужней жизни с ровнею, то3 смысл второго прямо4 отвергает и это5. На лугу девушки образуют круг в котором остается одна девуш-

ка6, другие же ходят около круга при этом поют7: «В круге города, в круге Царева, Ходит гуляет царев сын, Он играет, спрашивает царевну. Что, не та ли наша молодая царевна Л. 2 об. Середи царева города гуляла Утапты́вая чеботам́и траву топчала, Белечатым рукавком она махала, Золотым перстнём она ст-ела8. Ты взайди же млад царевич сын во город, Подойди же млад царь.9 сын поближе.

1 В рук. над словом черта с цифрой 2. 2 В рук. черта с цифрой 1. 3 Далее зачеркнуто: «последний». 4 Приписано карандашом. 5 В рук. здесь примечание № 1: «Г. Терещенка в Быт. Рус. Нар. (ч. 4… с. 147) приво-дит песню имеющую содержание близкое к приведенным». 6 До этого слова строка зачеркнута. 7 Слова «при этом поют» вписаны сбоку карандашом. 8 Так в рук. Скорее всего, это сокращение от «стелила». 9 В рук. точка. Вероятно: «царевич».

9

Поклонися»1 При этом2 девушки по игре3 ходившие по за4. кругу входили5 в

круг6 и исполняют7 подойдя к представлявшей собою царевну кланялись ей целуют ее. За тем обе поклонившись хороводу, становилась вместе с играющими, а место их занимали с поклонами8 другие девушки, песня начиналась снова9. 10

2). В вьюна. Перед11 хороводной12 выходят две девушки13… по

переменно меняясь местами играя поют: «Со́ вьюном я хожу, С молодыми гуляю́. Где вьюна положить, Где малода положить? Положу я вьюна У царя в головах. У царицы на приголовах, Чем я вьюна выкупаю, Чем я молода выкупаю? Дам я царю за вьюна: Три коня пужиные, Да четверо не пужиные». Девицы кланяться, идут на …1

1 Далее в строчке поставлена отрывистая линия. 2 Слово «этом» зачеркнуто. 3 Приписано над строкой. 4 Так в рук. 5 На строкой в рук.: «После трех стихов». 6 Приписано на полях. 7 В рук. зачеркнуто. 8 Приписано над строкой. 9 Тут в рук. примечание № 7: «Подобная этой игра («Царев, сын королев» – над строкой) помещена Г. Терещенкой в числе хороводных. (… ч. IV. Ст. 170.). Но (за-черкнуто: так как она) приведенная им разыгрывается с участием мужчин, которые выбирают царева сына. Он вход… уг (Испорчено. Пропущено 5-6 букв, вероятно: «в круг») город в шляпе. Войдя в город становиться перед царевой дочерью … (Испор-чено. Пропущено 3-5 букв) на колени, та входит тоже и он целует руку. (вежливо, уважена)». 10 Весь этот абзац в рукописи перечеркнут. 11 Надписано над зачеркнутым «в». 12 Далее два слова зачеркнуты и неразборчивы. 13 Надписано и зачеркнуто: «Одна девушка в руках держит». Далее четыре слова за-черкнуты и неразборчивы.

10

Л.3.2 3.) Заинька. При3 следующей песне две девушки похажива-

ют4 одна против другой, меняясь по временам местами: «Заинька ходит по каравану, 5 Беленький ходит по девичью,

То то дай, то то дай,6 То то бел горностай.7

Преступит, пристанет, Ко моим воротам,

То то дай, то то дай, То то бел горностай. У моих у ворот Три сестрицы стоят.

То то дай, то то дай, То то бел горностай. Три сестрицы стоят, Три родимые стоят

То то дай, то то дай, То то бел горностай. Одна в тафте, Другая в8 платие9

То то дай, то то дай, То то бел горностай. А третья горюшичка10

То то дай, то то дай, То то бел горностай. Посылают ее Наряжают ее

То то дай, то то дай, То то бел горностай. И ту да и сюда, И по то и по се.

1 Приписано карандашом, далее несколько слов не разборчиво. 2 Тут же по другой пагинации номер листа - 5. 3 Далее зачеркнуто: «хоровод поет». 4 Надписано над двумя неразборчивыми словами. 5 Тут в рук. примечание № 1: «В царев. уезде [вместо] слова хоровод используется караван и коровок». 6 Далее зачеркнуто: «тото». 7 Тут в рук примечание № 2., которое перечеркнуто: «…. во всех падежах» (два-три слова пропущено). 8 Далее зачеркнуто «в лафте». 9 Тут примечание № 3: «Иногда поется в лафте». 10 Далее строка на писана неразборчиво.

11

Л. 3 об. То то дай, то то дай, То то бел горностай. И по сладкой мед И по зелено вино.

То то дай, то то дай, То то бел горностай». 4). Капустка1. При следующей песне ходят2 по пере…3 девушки

по парно. «Как во саде, в огороде Капустка вилась, Что капустынька вилась Девчонка гуляла. Брала по травинке, Собирала по три, Ставила по тынинки. У тына́, тына, тыночка Тут стоял Олёша, Подкотил колесы, Подкотил другия, Я сяду в любыя. Ишто эти бы колёса Полем не брячели, Лесом не стучели, Из под лушка, из под моста Бежал косой заяц На коротеньких ножках, В сафьяновых сапожках Поидет косой заяц К попу же на свадьбу Шишо попу - от будет дядя, Попадья та тетка А лисица та сестрица Косой заяц братец. Л. 4. 4 Пойду выйду под калину, под малину Ивлю, ивлю, ивлю, влю5 Медвяную русыньку убиваючи1.

1 В рук. зачеркнуто. 2 Далее зачеркнуто: «Пример один». 3 2-3 буквы неразборчивы. 4 На листе сразу три пагинации: 5, 6 и 7. 5 Далее в скобках следуют четыре слова неразборчиво.

12

Русынька брыжжот, свекор - от слышит, Свекор – от слышит, невестушку кличет Кличет покликивает – дары просит. Свекру2 дары – купель с медом, С калечь полон3, с краями в ровень». Песня эта повторяется и для4 свекрови5 и деверя.6 Для свекрови и

золовок два последних стиха поются так: «Невестушка даров – лисью шубу, Лисью шубу под тафтою, под поневою». А для деверя: «Невестушка даров: доброва коня7. С черкасской со уздою»8. 6. «При́ доли мне ветром раздуваёт По́ двору, двору невестушка ходит, Невестушка ходит, голубка гуляет. Что же ты невестушка невесело ходишь? Али тебя невестушка свекор недолюбит?9 «Что залюди10, что за такие»11 Не было́ былью сложат, Былью поворотят. У меня свекор, у меня любимай12 Будто батюшко родимай Теперь (жених) не упустит, К себе не припустит». Л. 4 об.13. «Улица малая, караван велик Все люди разгулялися, распотешились

1 Рядом в рук. приписка карандашом: «Поглаживая, две девушки друг против друга и сошедшие кланяются». 2 Надписано карандашом. Зачеркнуто: «Невестушка». 3 Надписано карандашом. Зачеркнуто: «Купель с медом». 4 Зачеркнуто два слова. 5 Зачеркнуто: золовок. 6 Зачеркнуто: «Для первых двух текст заканчивается». 7 Надписано карандашом. Зачеркнуто: «Коня в седле». 8 Надписано карандашом. Зачеркнуто: «Конь во седле в золотой узде» 9 Надписано карандашом: «Не чаего скучаешь». 10 Так в рук. 11 Кавычки в рук. 12 Так в рук. 13 В рук. зачеркнуто: 8.

13

Я млада младёшенька Расплясалася, распотешилась Все то утешаючи Родня батюшка Все то раздражаючи Я люта свекра»1. Также поется эта песня и применима к матери и свекрови, брату и

деверю, к сестре и золовке. По окончании песни хоровод разводят и пус-кает плясавшую.

8. Хоровод часто не образует собой круга, но при следующей

песне девушки всегда становились в 2 правильный кружок3 составляя из платков, которые они держат в руках4 как бы круг:

«При горе мак, мак При высокой мак, мак5 А маленькия мако́вки, Золотыя головки, Встаньте все в ряд, Как зеленый сад». Образовывая такой круг девушки слегка переступают6 в одну7

которую нибудь сторону8 и поют. 1.

«Дрёма дремлет за куделью, Сколе не пря́дет Вдвое дремлет́». Л. 5. 9 не матушке свекровушке, не батюшке деверю и не матушке

золовушке,10 не батюшке11 ладе (т.е. мужу) «Батюшко ладо Пусти меня в гости.

1 Справа от песни приписка: «в 4 ноги / 2 пары». 2 Далее зачеркнуто: «круга». 3 Далее зачеркнуто: «Держаться за». 4 Надписано. Зачеркнуто: «Придерживают друг у друга». 5 Надписано в скобках: «Развивают». 6 Надписано. Зачеркнуто: «Девушки поют, а одна пляшет, а прочие поют». 7 Далее зачеркнуто: «Сторону». 8 Далее зачеркнуто: «или две, ходят и поют». 9 В рук. зачеркнут номер пагинации 9. 10 Приписано 11 Далее зачеркнуто: «родимому».

14

Где, где не была лады молодая1. Поди2 погуляйко Поди покрасуйся Где, где небыла лады молодая? За тем девушки пляшут весело и скоро припевая: «Курвин сын свекор, Курва свекровка. А батюшка ладо Пусти3 меня4 в гости». Как …5 то песня эта выражает нерасположение мужниной семьи к

невесте и доброму родному отцу6. …употребляли еще несколько круговых песен7, которые поются8

в улице деревни или на лугу. Девушки и молодцы9 составляли длинный ряд, они ходят по улице и поют: «Ох ты улица, широкая …»10 и медлен-но переступая. За тем образуют круг они поют:

«При доле11 долинушке белый лен, Виноградки сладки яблочки Ты пава горлица, пава выступила и». Л. 5. об. Пришла. В Лан. уезде в д….12 Девушки поют в хороводе,

взявшись за руки с песнею «Я выйду на улицу…» или «Как по морю…». Образуя хороводный круг поют: «За дядиным за двором…», при-

чем одна или две пляшут в кругу. Или «Пойду выйду на лужок…» или «На дворе лужок зеленый». Разделившись на две половины девушки поют: «Как у нас в Ар-

замасе».13

1 Окончание неясно. М.б. «молоды», «молодые», «молодцы». 2 Далее зачеркнуто: «Сноха. Дочь» 3 Надписано. Зачеркнуто: «отпусти». 4 Надписано. Зачеркнуто: «нас». 5 Слово неразборчиво. 6 Предложение перечеркнуто. 7 Надписано. Зачеркнуто: «…две песни». 8 Далее зачеркнуто: «девушками». 9 Надписано. Зачеркнуто: «Вот они». 10 Одно слово неразборчиво. 11 Далее зачеркнуто в рук.: «лен, лен». 12 Слово неразборчиво. 13 Далее в рук. зачеркнуто: «Такие песни… (два слова неразб.) как поровну кто из…»

15

Песни эти прямо выражают господство мужей над жонами1. Это песня как видно происходила из Арзамаса не указывала ли может быть на то что население деревни пришло из Арзамаского уезда?

Подобным же образом разыгрывается «подойду, подойду под ца-рев город» и «ходила гуляла вдоль улицы»2.

Л. 6. 3 «Вставай дрёма, Свекор идет. Кричит покликает воды просит Ну вот4 я встану. Вот отля́жу, Выпосмотрю. Вовсе игру Обманули. Вовсе ………….»5. Песня эта продолжается на свекрови, девере и золовке6.

2.

«Ивушка, ива ты зеленая,7 Что8 ты ивушка не зелена стоишь Не лазорево светёшь? Как мне зеленой свести,9 Зе́леной быть, лазорево свести? Сверху меня ивушки солнышком печет, Частым дождиком сечет; По середе ивушка поногнулась, Под корешком холодна вода течет. Что же наш10 батюшка выдумал Пе́рва большея меньшую дочь дает А я молода засиделася

1 Так в рук. Далее зачеркнуто: «Почему же это событие приносило радость» и надписано над этим: «она выражена в виде». 2 В рук. все предложение зачеркнуто. 3 Так в рук. Зачеркнуто: «9». 4 Надписано. Зачеркнуто: «уже». 5 Окончание строки неразборчиво. 6 В рук. сноска: «У г. Терещенка песня эта показана в числе разыгрываемых с …» (далее не разб.) 7 Зачеркнуто: «Ива ты ли моя, зеленая моя». 8 Зачеркнуто: «ж». 9 Зачеркнуто: «Как то мне ивушке зеленой быть». 10 Надписано карандашом: «мой».

16

Да́ры мои залежалыя. Шитья ширнина заплесневели Шо́лковые …1 вяжи Напо́ел сестрицы за старика отдает У старичища четыре сына Л. 6. об. Первые два сына поводу ходят, А другие то два сына печку топят Печку топят, кашу варят». Песня эта хотя однотипна2 с общеизвестной «Ивушка, ивушка,

ивушка зеленая моя», которую можно встретить в селении, но приве-денный нами имеет с ней большое различие3 в особенности в жалостной истории старшей сестры4.

Вот еще несколько песен, которые поются5 толпою девушек, пе-ред6 которой пляшут по двое, меняясь местами. Это называется пляской в две ноги7.

«При далинушке калинушка цветет, их-и (припев) На калине соловей птица сидит, За реку ягоду калинину несет, Спело–зрелую на низ спуштает, В саха́рные уста принимает На горчив свое сахарные де уста. Прилетали на соловея сокола,8 Взяли, взяли соловея под крылья, Пасадили соловушка во серебряну9 клеточку. Уж ты мой соловей воспевай. Соловушко всю зо́рю просвистел Добрый мо́лодец всю ночь просидел»10. Л. 7. «Мил мой, мил, караван, Стой не расходись! Я в этом караване Ходила гуляла

1 Слово неразборчиво. 2 Зачеркнуто: «близка». 3 Зачеркнуто: «и песня» 4 Зачеркнуто: «3. Как море. 4….. (Два слова неразборчиво). 5. При долине белый лен. 6. Винограды свои яблочки. 7. Ты новой горницы». 5 Зачеркнуто: «всегда». 6 Зачеркнуто: «в сравнении» 7 Весь абзац зачеркнут. Далее зачеркнуто: «Перед нашими вороты». 3. 8 Тут в рук. примечание: «т.е. соловы». 9 Зачеркнуто: «залачену». 10 В рук. вся песня перечеркнута.

17

Танец водила, Венок ронила. Батюшко, сходи, Родимой, сходи, Винец принеси. Батюшко идет, Венок не несёт». При повторении песня применяется к матушке: «Матушка идет, Венок не несет». В третий раз песня применяется к миленькому: «Миленький идет Венок подает».

––––––

«При́ доле калинушка стояла, Листьями болото устилала, Алым цветом расцветала. На1 калине птица сидит Горьку ягоду калинину клюет Спело зрелую на низ спуштает, Во сахарные уста принимает Л. 7. об. Нагорчив свое сахар́ные уста; Прилетали к соловью два сокола Взяли, взяли соловья с собой, Посадили соловья во саду. В зо́лоту клеточку За серебрену решоточку, Заставили песни петь. Уж ты пой, воспевай, соловей, При радости радость пой, При печали весели молодца, При кручине красну девицу душу, Душу, душу отецкую дочь. Соловушко всю зорю просвистел, Доброй молодец всю ночь просидел. Во зо́лоту свирель проиграл, Ду́шу красную девицу утешал. Восхваляла ж девица молодца.

1 Зачеркнуто: «той».

18

Ишшо нету такова молодца, Не в Казане нет, не в Астрахане, Не у нас в Нове-городе. Проявился такой молодец». Л. 8. «У Макара на ярмолке У Миколы на желтых песках, На желтых песках макарьевских. Он по городу похаживает, Он тугой лук натягивает, Каленой стреле наказывает: «Ты лети моя каленая стрела, Высоко лети, под оболако, Ушиби моя каленая стрела Серу уточку в кусточке, Белу лебедь на за́воде – воде. Ты бела́ ли лебедь дева моя Красна девица невеста моя». Песня эта поется иногда с припевом к каждому стиху…1 .

––––––––– «Сею, вею белый лен, Разсеваю, развеваю. Уродился бел лен Тонок долог высоконёк. В шитью нитку2 шитовую, В шитовую, в шелковую, С кем мне, младелен, С кем мне зелененен, Л. 8. об. Бел лен рвати, выбирати Свекор молвит, лютой скажет:3 «Я с тобою, со снохою. С невестушкой, с голубушкой И с молодою». -–– Чорт не рванье, Чорт не терёпка Все то гореванье!» За тем песня повторялась с применением с применением к све-

крови, золовки, деверю и наконец к мла́дому. 1 Одно слово неразборчиво. 2 Одно слово неразборчиво и зачеркнуто. 3 Надписано. Зачеркнуто: «лютый скажет».

19

«Младой молвит, младой скажет Я с тобою, с женою С женою и с молодою. –– У нас и рвалье, и терёпка, И веселье, и цолованье».

–––

«В чистом поле 21 Липонька стоит, Под липонькой 2 Травонька растет Под травонькой 2 Светики, На светиках 2 Коврички Л. 9. На ковричках 2 Девица Рвала светы 2 Со ́травы. Вила венок 2 С го́роду, Кому венок 2 Но́сити? Старой носит 2 Износит, Мою младось 2 Износит!» «Как во поле, поле. В широком раздолье, Девицы гуляли. Думали гадали: Про то, про иное, Про́ дружка милова. Когда милой будёт, Меня не забудёт. Принесет подарку Кумач да китайку Лисицу, куницу,

1 Так в рук. М.б. 2 значит, что строка поется дважды.

20

Третью соболицу». Л. 9. об. «Прилетали голуби Прилетали восизы, Прилетали для того, Полюбили бы кого. Перву Сашу, другу Машу, Третью ягоду Матрешу. Стоит Настенька на льду, Говорит сама пойду; Под меня жо молоду Пару коней ворону Вы стегайте попужайте Ко деревне, по селу, К богато́му мужику. Подкатит моя карета1 Под высокую поветь Взяли Настеньку за ручку, Повели в горенку. Сидит девка с молодцом. Она шила, вышивала Тонко бело полотно. Она шить то не нашила, Клубок ниток обронила. Л. 10. Клубок доле, доле, доле, Низка доле доле, доле, Докатился клубочек До Киёны до реки. На Киёне на реке Молодец коней поил. Конь-ёт водоньки не пьёт, Копытечкам2 землю бьёт, Молодца горе берет». –––– «Во поле березынька стояла люли люли стояла3 Алыми светами зацветала, Алыми голубыми.

1 Зачеркнута запятая. 2 В рук. в слове «копытечкам» подчеркнуто окончание ам. 3 В рук. зачеркнуто примечание № 11: «далее люли люли к каждому стиху с прибав-лением последующего стиха».

21

Ни кто ко этой берёзе не подо́йдет. Я молода подходила. Белую березу заломила Сломила три цветочка, Сделала три гудочка. Вы, гудки, не гудитё. Старова мужа не будитё, Старый муж с похмелья. С великого перепою».1

Л. 11. Святочные увеселения.

С третьего дня праздника рождения Христова начинается в де-

ревнях святки. К этому времени девушки и парни, а иногда и молодые с мужьями начинают одну игру для всех 8 вечеров, которые должны быть в течении святок, т.е. до крещения2. Обыкновенно плата бывает от 2-х до 3-х копеек сер[ебром] с каждого лица3. 4Случается, что5 вместо денег платят от девушек льном, а от парней особенности маленьких6 лучиной, но во всяком случае7 община празднующих святки на свой счет отапли-вает и освещает8 место своего собрания за свой счет. Хозяева дают9 еще от себя место на погреб10. Куда можно было бы поставить пиво, снесен-ное по ведру для общего употребления11от каждого лица отдельно или заготовленные советчиной, т.е. на общие12 припасы, взятые в равной ме-ре с каждого.13

Л. 11. об. Как только смеркнется, начинается ходить по деревне, колядчики. …14 просят… девушки…15 собирают в общую гору. По-здравить…16 причем сначала миляти и просят что девки целуют прос…17 усаживаться по местам, девушки в передней части избы, а мужчины на 1 Оборот листа неразборчиво написан карандашом: «Во лузях, во лузях….» 2 Приписка на полях: «С мужиков 2 к. с девок –––– с маленьких пол или лучина». 3 Над строкой написано и зачеркнуто: «дети платят лучинами». 4 Перед предложением стоит открытая скобка, которая далее в рук. не закрывается. 5 Далее зачеркнуто: «дев». 6 «особенности маленьких» - написано над строкой. 7 Далее зачеркнуто: «деву». 8 Далее зачеркнуто: «свое». 9 Далее зачеркнуто: «еще». 10 Далее зачеркнуто: «для». 11 Далее зачеркнуто: «для общего употребления» написано над строкой. 12«общие» - надписано над строкой. 13 Далее зачеркнуто: «из играющих». 14 Одно слово пропущено. 15 Далее 3 слова неразборчиво. 16 Далее 1 слово неразборчиво. 17 Далее 4-5 букв неразборчиво.

22

заднее лавки у дверей и приниматься за игры. Ходом игр управляют вы-бранная из девиц – матка, а от парней – батько1.

1) Одна из первых игр Хоронить золото. Песня, которая поётся во время игры имеет некоторое отличие. Вот оно2. Затем играют в Коло-тушку. Парень подходит к девкам, и каждая по разу3 бьет его рукой по спине, а которая радлива (т.е. охота) то и дважды. Обойдя всех4 девок парень идет на свое место, а его заступает следующий5. Затем, когда пе-ребывают все парни, девки идут в путь к парням в таком же порядке.

Слепушки или отгадки. Парню или девке завязывают глаза. Каж-дый подходит до трех разов. Или так продолжается до тех пор пока6 стоявший с завязанными глазами не отгадает, то отгаданный занимает его место. Батько с маткой при этой игре называют все имена, они же и выкликают7.

Л. 12. или костромою, снегуркою…8 Парней спрашивает: далеко ли Кострома? Девки назначают ка-

кую-нибудь местность, как, сказали. Парень клянчет: Ах ти не близко, ах не далеко и9 проводит поле-

ном по ногам девки. При повторении имени, показывает, что кострома где-нибудь но ближе. Затем парень идет к девкам и целует их по разу, за ним идут прощаться10 и прочие и расходятся по деревне.

Вот все или почти все святочные игры, употребляемые крестья-нами деревень расположившихся около города. Впрочем, для полноты описания можно прибавить, что игры эти не редко прерываться их пес-нями или11 частушечный хор, или нарядчиков. Какой-нибудь весельчак, написавший рожу свою сажей и вывернув на изнанку шубу, являлся в виде медведя, посмешит почтенную публику или, надев сарафан, лихо12 отплясывает трепака. Не дешево13 же приходится расплачиваться (Л. 12.

1 На полях приписка: «Изба тесновата, но то не беда, не редко случается, что девуш-ки сидят одна у другой на коленях или сидя на коленях держит на коленях еще одну, так что на каждою приходится… (далее неразб. 2-3 слова). Тоже юывает и у парней. 2 Тут в рук. сноска № 11, которая зачеркнута.: «Уж ты золото хорошо, Чем ? серебро похорошеваю, Я у батюшки во дому, во дому, Я у матушке в терему, в терему, У большой сестры, живу за печкой»… одно предложение неразборчиво. 3 «по разу» - надписано над строкой. 4 «всех» - надписано над строкой. 5 Так в рук. М.б. пропущено слово «вместо». 6 «так продолжается до тех пор пока» - написано над строкой. 7 Предложение приписано на полях. 8 Слово неразборчиво. 9 Далее зачеркнуто: «быть». 10 Написано над строкой. 11 «их песнями или» - написано над строкой. 12 «лихо» - написано над строкой. 13 Далее зачеркнуто: «дастаеться».

23

об.) за подобные праздники. На реку…1 когда в крещение освещают во-ду, можно видеть кучу молодцов, которые чтоб смыть с себя грех ….2 бросаться в устрашающую прорубь и окунувшись несколько раз3 тотчас еще не одевшись, выпивают чтобы согреться4 добрый стакан водки.

Нужно еще здесь прибавить, что на Васильев день (т.е. Новый год) игры святочные прерывают еще5 плясучими песнями как на ….6 Кроме того, Василев вечер девушками7 преимущественно посвящается гаданиям.8 Приведем здесь несколько из них помимо общеизвестных: полоть снег, кормление курицы зерном, литье воску, перебрасывание через ворота башмачков, опрашивание прохожих об имени и т – под.

1) Вертют околницу. Гадание это ближе подходит к игре9 совер-шается10 отчасти в присутствии парней. Гадающая11 девушка берет…12.

Л. 13. Усядучи по парно парень с девкой и товары забирают.13 две девки выбранные торговками собирают платки14 и связывают их по парно же. Торговки, которые идут с товаром из избы, но в дверях их останавливают, прося: «нам товар надо мы у вас будем торговать». Тор-говки, возвратя, вновь товар, усаживаться посредине избы на скамейку. К ним15 подходят и подходят пары16 кланяются17 в ноги, а также18 друг другу, берут платки и целуются с торговками и между собою.

Улица, улочка19. По средине избы становятся друг против друга два ряда.20 Крайняя пара одного ряда21 проходит в другой ряд. Причем парни целуют всех девок ряда, а девки парней. Каждая пара становиться

1 Слово неразборчиво. 2 Слово неразборчиво. 3 Далее зачеркнуто: «выходили». 4 Слова «чтобы согреться» написаны над строкой. 5 Написано над строкой. Зачеркнуто: «также». 6 Слово неразборчиво. 7 Слово надписано. 8 Далее зачеркнуто: «упомянем». 9 Далее зачеркнуто: «и не составляет никакой тайны, потому, что». 10 Далее зачеркнуто: «девушками в об». 11 «Гадающая» надписано. 12 Так в рук. 13 Далее зачеркнуто: «Выбирают». 14 Надписано. Зачеркнуто: «или отдают все платки». 15 Далее зачеркнуто: «по парно». 16 Далее зачеркнуто: «за платками». 17 Далее зачеркнуто: «им». 18 Слово надписано. 19 Слово «улочка» надписано. 20 Далее зачеркнуто: «по ровно». 21 Надписано. Зачеркнуто: «Из одного ряда выходят».

24

позади своего ряда. Затем идет следующая пара, а когда перейдут т.о. пары1 одного ряда, то идут пары другого2.

Фантики3. Девки с парнями усаживаются по парно, а дядька с маткой раздают каждому название например долото, топор, барын и т.д. стараются дать что-нибудь помудреней, так что девкам дают мужичьи названия, а парням женские.

Затем дядька с маткой невзначай подойдя к какой-нибудь паре (пугают) и спрашивают Л. 13. об. кто вы са…4 Должно тот час же ска-зать данное название. Если же пара забудет или скажет не то, отбирают платки, связывают вместе и матка вешает на руку. Затем идут к другой паре и поступают таким же образом. Когда отберут у всех пар фанты, дядька с мамкой сидят на скамейке посредине избы. Мамка берет один из фантов:

«Чей фантик, Чей дорогой, Чей золотой» Показывает вид, что……..,5 пара, которой принадлежит фант вы-

ходит и пляшет под песню: «Чей венок, чей дорогой, Мой венок, мой дорогой! Я его выскочу, вы….ну, Своим столном коротененок, Семилаженна изба Подпоясна долга, Повертети нельзя». Парень берет платок, целует девку с миленькой целуется. Л. 14. 4) Перевертышкати6 ….7 (парами) по серед избы становят-

ся парами и целуются. Таким образом, каждый парень целует двух де-вок, а каждая девка двух парней.

5) Суседети или суседушкам. Девка с мамкой разлаживают пар-ней с девками, которые поцеловавшись8 сидят похлопывают друг друга9 по ногам. Затем девки отходят и пары и спрашивает10: «мирно ли живете с соседом?» или говорит просто: «В соседи желаете другого?». Если па-ры желают еще посидеть вместе, то говорят: «советно». Если же как-то 1 «т.о. пары» - надписано. 2 В рук. абзац перечеркнут. 3 Перед словом зачеркнуто: «выбирать». 4 3-4 буквы неразборчиво. 5 2 слова неразборчиво. 6 Далее зачеркнуто: «играть». 7 1 слово неразборчиво. 8 Написано над строкой. 9 Написано над строкой. 10 Так в рук.

25

не мирно1. За тем дядька спрашивает кого желает. Девка выбирает того2 парня,3 который заступает у ней на место прежнего, а прежний идет на выбранного. Здесь4 при каждом здоровывании и прощании парни и дев-ки целуются. Выскочка5. Девка закричит: «Вей перевей». Все должны встать с мест и если которая ни будь пара в6 торопях займет потом чу-жое место то должна кланяться батьке7 с маткою в ноги поцеловать их и поцеловаться меж собою8.

Л. 14 об. Короля играть или король и королица. Дядька кричит: «королев давайте выбирать». Парни избирают короля, а девки королеву. При выборе9 на руку дядьке10 кладет свою руку другой11 затем третий и так далее. Когда все руки парней сложены то нижняя идет на верх и так продолжается до счета….12 За тем следует по счету: нижник, вышник, кроль, король. Избранный королем выходит на средину и спрашивает: «Чья моя королева?» К нему подводят выбранную девками королиху. Они кланяться друг другу и становятся рядом. За тем13 приступают к выбору другого и третьего короля с королевнами. К стоящему посере-дине избранному королю королей подходят по очереди парни и их… 14 и целуют их. За тем15 таким же образом становятся девки. Пары королей прощаются16. В заключении садятся по местам17 и парни идут целовать всех девок, после чего девки уступают свои места парням и также идут целовать их.

Л. 15. Столбы. Игра эта есть нечто иное весьма…18 в крестьян-ском быту19 так обыкновенно при всех весельях. Не редко еще в начале20

1 Так в рук. 2 Далее зачеркнуто: «другого». 3 Далее зачеркнуто: «и парень др». 4 Написано над строкой. 5 Написано на полях. 6 «и если которая ни будь пара в» - написано над строкой. 7 Исправлено вместо «дядьке». 8 В рук. абзац перечеркнут. 9 Далее зачеркнуто: «… … (два слова неразборчивы) накладывают руки одна на дру-гую руку». 10 Написано над строкой. Зачеркнуто: «парень». 11 Написано над строкой. Зачеркнуто: «следующий». 12 Испорчено. Одно слова неразборчиво. 13 Так в рук. 14 Слово неразборчиво. Вероятно: «девушки». 15 Так в рук. 16 Предложение написано карандашом над предыдущим. 17 Написано над строкой и зачеркнуто: «т.е. парни на пути, а девки позади». 18 Слово пропущено. 19 «крестьянском быту» - написано над строкой. 20 Далее зачеркнуто: «вечера».

26

девки, усевшись на передней лавке1 принимаются величать парней при-соединяя к имени их которой - ни будь2 прибавкой. 3

«В круг столба хожу, В круг дубового гу́ляю, И што чем мне столба подивить, Чем дубового подивить? Надивлю я от столба …том4, Надивлю я дубового5 животом. Я удалым добрым молодцом Авнатьем Ивановичем, Я душою красна девицой, Марьей Тихоновной». Во время те, ж которые относили величания выходят на середину

избы, кланяться друг другу в ноги, причем первая кланяется девушка, за тем поцеловавшись, целуют батьку с мамкой (девок), целуют на сре-дине6, идут на свои места, а песни поют снова для другой пары. Иногда эти целования бывают в один раз7 после всех величаний8. Кроме того, величанья нередко поют и другия. Если случиться гость, и9 он платит, что-нибудь за величание, то деньги получает хозяин избы.

Л. 15. об. Монах. Накрыв голову платьем, и с посохом в руках ходит парень, девушки поют:

«Не спасение игумену тому, Не молены ему. Не мне дело к обедне ходить. Мне дело мотанью плясать, Игрища играть, Красных девок целовать». Монах стучит палкой и пляшет. «Уж я ибсуху (посох) под лавку брошу Платье на стол положу, Подарю я подружку свою, Подарю я в голубку свою».

1 Надписано: «игра по б.з. послн вере…. …. 2 Так в рук. 3 Далее зачеркнуто: « … (слово 4-5 букв неразборчиво) т.е. вместе с какой-нибудь из подруг». 4 2-3 буквы неразборчиво. 5 Далее зачеркнуто: … (слово неразборчиво 3-4 буквы) столба». 6 «целуют батьку с мамкой (девок), целуют на средине» - написано над строкой. 7 Далее зачеркнуто: «когда уже перецелуются». 8 Далее зачеркнуто: «Тогда все сходятся на середину избы и». 9 Далее зачеркнуто: «то».

27

Монах бросает палку, снимает платье1, кладет на стол и целует которую нибудь девушку. Та одевает от монаха2. И после песни целует тоже какую-нибудь.

Кострома. Это старинная игра, которая столь мало употребитель-на и разыгрывается по большей части последнею, когда уже время соби-раться домой. Девки сидят на задней лавке, а один из парней в шапке и закрыв лицо и закрыв лицо платком3 по избе и поленом в руках и под рукавами. Девушки поют:

«Душа ли моя, Свеча ли моя, Костроминька4. А я млада, млада по костромке». Л. 16. между собою и уходят5. За тем мамка вынимает палку….6. Царь…7 выходят на середину избы два или8 четыре девушки и

поют: «Послал нас царь, ярославский царь, Царь женится, царь поверстался: «Если кто (кто бы дал за меня) красну девицу, Красну, хорошу?» Им отвечают: «Не дододим девку, Не дододим красну». Девки отступив, идут вновь с такой же песней, но получают тот

же ответ, на третью9 просьбу служащие поют: «Мы дадим девку, Дадим красну, И ей мамко ж, И ей батько ж, И со красивыми ж, Со девками». Взявши к себе пятую девушки отдают ее царю с песнею: «Повели девку, Повели красну». За тем игра возобновляется как только…10.

1 Под платьем понималась одежда вообще. 2 Так в рук. М.б.: одежду монаха? 3 Далее зачеркнуто: «похаживает». 4 В рук. окончание слова неясно. 5 Начало не сохранилось. 6 Далее три слова неразборчиво. 7 Далее зачеркнуто: «перед сидящими подругами» 8 «два или» - написано на строкой. 9 Надписано. Зачеркнуто: «раз». 10 Далее 5-6 слов испорчено.

28

Л. 16 об.1 …по девушке, сажая их на купи…2 их мужчин, которые передают занявшим их место, идут и садятся под тяблом на места ушедших девушек.

Редька. Девушки стоят в один ряд ухватившись сзади одна дру-гую за плечи. Стоящая впереди3 представляет собой …4 кад редькой, а остальные гряду5. Парень ходит кругом гряды с поленом и постукивает:

- «Дотоле хозяйка …ти».6 Хозяйка спрашивает: «Кто таков?» парень отвечает: «Мишка попов». - «За чем пришел?». –«За редькой». -«Нам то жаль редьку». -«Попадья с печи упала, троих катят задавила, редечки захотела». -«Хорошо, - отвечает, - возьми, поди сорви хорошеньку». Парень выбирает из гряды девушку и отряхивает ей подол сара-

фана. И отводит девушку в сторону. Парень или7 начинает вновь8 тот же разговор с хозяйкой или хозяйка спрашивает: где мол?...9.

Л. 17. «Бесчасной малчушко все горе терпел. Мучею, страдаю, знаю почему. Верно потому, кого я люблю, Любовь разлучает с милым далеко, От моря не близко, от гор высоко, Там мое несчастье Шашинька живет, Выду молодец на красен пролет, Велю заложить троечку лихих, Троечку лихих да коней вороных. Сяду во колеменку, поеду к ней, к Шашиньке своей. Подъеду ко двору, Саша во саду, Шшыплет, ломает зелён виноград, Кидает, бросает ко мне на кровать, «Спишь ли ты мой миленький, али так думаешь?» «Спать то я не сплю да думу думаю,

1 Начало листа утрачено. 2 3-4 буквы утрачены. Купивших? 3 В рук. слово написано дважды. 4 Слово утрачено. 5 Далее зачеркнуто: « с растением». 6 В рук 1 – 2 буквы испорчены чернилам. 7 «Или» написано над строкой. 8 Далее зачеркнуто: «постукивать». 9 Край листа испорчен.

29

Задумал я думуньку, женица хочу». «Женися мой миленькой, возьми меня за себе, Дождуся я осени засватайте». ––––––––––––– Л. 18. «Вянет, вянет в поле трава, Она вянет без дождя Травке дождик не в помощь, Со востока ветерок Долго ль дождей дожидаться, Не впускаю к себе ….1 сердцем сокрушать, Как не мыслить обо мне Стало горе с той кручины Пойду в рощицу гулять, Темно в рощице не видно, И не слышно никого Только видно, только слышно Едно стадо лебедей, Все лебедушки попарно А последняя одна Все мущины все мерзавцы Нельзя верить никому, Не печалься друг мой милый …..2 я дерзко говорю, Я девушка деревенская, без ….3 росла». Л. 18. об. Песнь II их4 «Гулял Ванюшка в садочке, в глаза все смотрел Ты не смотри мой друг словами а нывай…5 …. тебе мой друг любезный все я терпела Все я горести терпела все досады». Л. 19. «Сохнет, сохнет в поле травка подсыхает корешок Сохнет девушка без друга, как ощипанный цветок

1 Слово неразборчиво. 2 1 слово пропущено, вероятно: «что». 3 1 слово неразборчиво. 4 Так в рук. 5 Далее неразборчиво.

30

Ты погибель варвар строишь, … …1 быть широк, Ты лишишь меня покою совершил свой злой обскок Прельстил нежинскими словами мой невиный дул тронул, И притворными словами кажнай клятвой обманул, Смейся варвар надомною, смейся слабости моей»2. «Идет курочка Здравствуй же, здравствуй, здравствуй милый мой Жена по двору ходила, жена избушку топила, Казаку кашу варила. Казачинька, казак, вставай позавтракай, Не позавтракавши работаньку работать Работатньку работать черну пашенку полоть Уж и пашеньку пашу сам на солнышко хожу А3 чужие то жены мужиков … ….4 А моя милка жена мне обедать не несет. Л. 19 об. Уж и выпрягу кобылу сам пойду домой Я пойду зайду во ракитовы куста, Уж я вылежу паду про свою шелму Подъезжала ко двору жена навать по….5 во6 Кушашком сарафан во парчевых рукава Аль мне женушка жена барин Жена барин мой, что обедать не снесла На пиру сударь была у попа в гостях За твое сударь здоровье стаканчик выпивала Аль спасибо те жена не забыла жена Аль и как тебе забыть не могу я ….7 Как бы вера та была продано была та…8 Продала бы отдала за борза кабеля».

4 – «Как по речке по реке По маленькой, по реке Тута плывут живцы Разудалые молодцы Они едут и плывут»

1 Так в рук. 2 В рук. зачеркнуто. 3 Написано на полях. 4 Далее 2 слова неразборчиво. М.б.: «всех кормят». 5 3-4 буквы утрачены. 6 Так в рук. 7 Слово неразборчиво. 8 Слово неразборчиво.

31

Л. 20. 1 5. – «Пойду выду За главные ворота За главные ворота За решетчатые За решетчатые частонизные А на встречу молодой А по встречу милый мой Детинушка молодой» Л. 21. 6.

Хороводные. I

«Я выйду на улицу, Я выйду на ши́року, Хоровод разыграть Я ….2 от развеселю, Я в третий то сама в….3 Я спрошу мою мать Упою свекровь мою У меня ли свекровушка Что родимая матушка Збирает к заутренней Она сына разбудила и сыну прик…4 Уж ты спи невестушка Ты дитя не роженое Ты мала приведела».

––––––– 2.

«Как по морю, как по морю, Как по морю, морю, синему, Плыла утка, утка сиза Со малыми со утятами, Плыла утка, укунулась, Укунувшись встрепенулась Л. 21 об. Сине море всколыхнулось Где же взялся млад ясен селезень.

1 Далее пагинация на листах отсутствует. 2 1 слово не разборчиво. 3 1 слово не разборчиво. 4 3-4 буквы неразб.

32

Убил ушиб сизу утицу Он кровь полил во сыру землю Он куль пустил по на чисту полю Разметал кости по темным лесам Собирались красны девушки Куну братею лебединую. Лебединую – утиную Мимо идет добрый молодец Вот попались красны девушки А1 все девушки скланились, А все красные поклонились А одна девка не склончива Не склончива не склонилась Она одна не скланилась Грозил парень красной девушке Добро девка, добро красная А я тебя за себя возьму Будешь стоять у кроватушки Будешь слабить резвы ноженьки».

––––––– Л. 22. «Па́йду, па́йду под Царь-город па́дайду Вышибу, вышибу кольем стену вышибу Выкачу, выкачу с казной бочку выкочу Подарю, подарю мати свекрови матушке Чтоб она была добра2 ласкова».

––––––– 5.

«А мы пашню пололи А мы просы сеяли А мы просо пололи Ай диди ладо пололи Белы руками пололи А мы коней выпустили3 Дай диди ладо выпустили4 А мы коней призапрягли За коней сто рублей За сто рублей слова нет

1 Буква приписана на полях. 2 Далее зачеркнуто: «была». 3 Тут на полях цифра 2. 4 Далее в скобках: «Этот припев повторяется после каждой строчке».

33

Мы за коней тысячу Не надо нам тысячи А мы дадим молодца За молодца девицу Девицу красавицу».

––––––– 6.

«За дядиным за двором Полол парень огород Оставил он уголок Он девушкам на ленок Молоденькой парень Повадился во ленок Он белый лен весь примял Со льну цветы сорывал Два виночка совивал На головушку вздевал К Дунай реке подался В быстру реку бросался Дунай река не принимает Ко берегу прибивает Ко быстро берегу Ко крутому ко берегу»1.

––––––– Л. 22. об. «Варил чернец пиво да всю разносило. Чернечик ты мой, Горюшек ты мой, приняв за каждым стаканом. Чернецово пиво разъемчиво было В попову вступили Нельзя мне трясонуться Нельзя мне шелохнуться А вот я трясонусь А вот шалохнусь На улице диво варил чернец пиво Чернецово пиво разъёмчиво было В рученьки вступило Да всю разносило Нельзя мне трясонуться Нельзя мне шелохнуться А вот я трясонусь

1 Далее приписка карандашом: «пляшут в кругу».

34

А вот шалохнусь На улице диво варил чернец пиво Чернецово пиво разъёмчиво было Нельзя мне трясонуться Нельзя мне шелохнуться А вот я трясонусь А вот шалохнусь Чернечик ты мой Горюшек ты мой».

–––––– 8.

«Пойду выйду на лужок Заиграю во рожок Выгоняйте вы скотину На широкую лощину Галют девки, галют бабы Галют малые робяты Девушки в переди, малодушки в середи Робятушки позади».

–––––– 9.

«Ох вы люди вы добрые Вы суседи приближенные Разсудите вы с моей женой меня С малой женой меня боярыней Молода жена не любит меня. Л. 23. Боярыня ненавидит меня Я пойду на рыночек Я куплю жене подарочек Я подарочек не маленькой Сарафанчик кумашнинькой Ты прими жена не гнивися Молодая не поветалася Ох вы люди вы добрые Вы суседи приближенные Разсудите вы с моей женой меня С малой женой меня боярыней Молода жена не любит меня. Боярыня ненавидит меня Я пойду на рыночек Я куплю жене подарочек Я подарочек не маленькой Полточек шелковинькай

35

Ты прими жена не гнивися Молодая не поветалася Ох вы люди вы добрые1 Вы соседи приближенные Разсудите вы с моей женой меня С малой женой меня боярыней Молода жена не любит меня. Боярыня ненавидит меня Я пойду на рыночек Я куплю жене подарочек Я подарочек не маленькой Плеточку шелковиньку Ты прими жена не гнивися Молодая не поветалася Ай спасибо вам люди мои Ай спасибо вам добрые Вы суседи приближенные Разсудили с молодой женой С молодой женой боярыней Молодая жена любит меня Сударыня поцелует меня». Л. 23 об. 10. «На горе лужок зеленененек У меня дружок молодененек Мы пойдем с дружком разметем лужок Ай мамо мамо разметем лужок Милый с гуслями Я с песнями Ай мамо мамо а я с песнями».

–––––––– 11.

«Летели две птиченьки собой не величьки Чернобровые Черноглазые Где они садились все люди дивились». Л. 24. (не хороводные) «Я в город свово милого провожала

1 С этой строки и до конца песни текст написан вертикально на полях.

36

Провожала уверяла свою душу за… Клялся миленький, божился любить, верным быть … во веки любить Он какой ты друг Ты зачем солгал обман Уж я со горя с кручины Пойду на крут бережок Я всплеснув руками пала грудью на воду На воде реке говорила: от тебя злодея тону Не толи моя милая лебедушка плыла Ты скажи моя ми́лая чем прошеван к тебе Или тем только прошеван, что другую любить стал А другая та ми́лая, чем же лучше друг меня. Или тем она понужила она ладить поладила Она ладить поладила, говорить речи смелые Я девушка деревенска без политики росла …..1 уроков не брала Все простенькой слыла». Л. 24. об. Хороводные 12. «Мой мил хоровод стой не расходись Я в том хороводе скакала плясала Скакала плясала танец водила Венок сронила, венок с головы С буйной головы. Батюшка сходи, радимой пади Венок принеси, венок принеси Батюшка идет, венок не несет Мой мил хоровод стой не расходись Я в том хороводе скакала плясала Скакала плясала танец водила Венок сронила, венок с головы С буйной головы. Матушка сходи, радимая пади Венок принеси, венок принеси Матушка идет, радима идет, венок не несет Мой мил хоровод стой не расходись Я в том хороводе скакала плясала Скакала плясала танец водила Венок сронила, венок с головы С буйной головы.

1 1 слово неразборчиво.

37

Миленький пади, миленький пади Венок принеси. Миленький идет, венок несет». Л. 25. 13 «Хожу я гуляю по улице широкой Сею разсеваю из рукавчика леночик Уродись ленок тонок долог высокинек Стал лен поспевати, а я стала горевати Не с кем лен убрати Свекровь молвит: я с тобою, я с тобою со снохою Лен с тобою не убрати Хожу я гуляю вдоль по улице широкой Сею, развеваю из рукавичка ленок Родись тонок легок высоконек Стал лен поспевати, а я стала горевати Не с кем лен убрати Свекровь молвит: я с тобою, я с тобою со снохою1 Я батюка с тобою с родимой, я с тобою выйду бел лен убирать». Л. 26. 2 … оконную раму, которую покрывает ее платком с цвета-

ми на концах: в одном из них завязывают кусочки хлеба, в другом коль-цо, в третьем уголь, в четвертом охлопок.

Гадальщица начинает3 вертеть оконницу, а прочие девушки по-ют:

«Орошай – то пойдет, Пшеницу то сеет, Пшеница то молвит, Белоярова молвит4: «Ора́шай, ора́шай, Не могу стоять В чистом во поле, В5 широком раздолье На себе колоса держати»

1 Далее перечеркнуто: «Сею разсеваю из рукавчика леночик Уродись ленок тонок долог высокинек Стал лен поспевати, а я стала горевати Не с кем лен убрати». 2 Оборот листа 25 содержит не разборчивую надпись карандашом. Тут продолжают-ся основные листы тетради. 3 Слово написано над строкой. 4 В рук. «может»., вероятно ошибка. 5 Далее зачеркнуто: «раз».

38

С тем Марьюшка молвит, Семеновна молвит: «Не могу стоять, Во Божьей во церкве, На себе венец держать, Чудён крёст целовать, Злат перстень принимати». При конце песни девушка останавливает оконницу. Тогда смотрят

с чем остановился к ней узелок, (Л. 26 об.) если с кольцом, то заключа-ют что она в этом году выйдет замуж за богатого, если с хлебом – то за зажиточного мужика, если с охлопком, то за …дилка1, если же с углем, то за кузнеца, или совсем не выйдет.

2) Оставив от первой лучины огарок ходят с ним под чьим-нибудь окном слушают и потом толкуют подслушанное, приравнивают к зага-данному.

3) Ночью где-нибудь в дали от жилья, бросаются спиною без пла-тья на снег. Если отпечаток тела сохраниться на снегу2 до утра, то это означает счастье в будущем.

4.3 Взяв впотьмах с насеста курицу, приносят в избу. Если попа-дется петух, да еще при том клевать4 набросанное зерно, то знак, что де-вушка скоро выйдет замуж и будет жить счастливо, если курица начнет с начала пить воду то – плохо.

5. Выдернув из копны с хлебом колос (Л. 27.) загадывают богатая или бедная жизнь предстоит в будущем.

5.5 Выдернув палку из частокола перебирают ее по длине6 рука-ми, приговаривают при каждом разе: «сусек, короб, мешок». Если рука пройдет к другому концу палки со словом «сусек», то значит быть за бо-гатым, если со словом «короб», то получит среднюю долю, а если со словом «мешок» за нищим.

7. Выйдя на перекресток слушают и набрав в руку снегу пригова-ривают: «полю, полю просу, на девичью ко́су, где собака залает, там мой жених». Собака должна залаять в той стороне, откуда придет жених7.

Существуют еще обще известные: полонье снегу, кормление ку-рицы зерном, перебрасывание через вороты башмака, выспрашивание

1 Первые несколько букв неразборчивы. 2 «на снег» - написано над строкой. 3 Зачеркнуто: «4. Ловят с насеста кур и поносят их в избу и раскладывают в разные места зерно и почуют, если курица…». 4 Вероятно, пропущено слово «будет». 5 Так в рук. 6 «по длине» - написано над строкой. 7 В рук. абзац зачеркнут.

39

проходившего об имени. Приведем некоторые из гадания, на которые не всякие девушки решаться, а если и решаться, то с большим страхом1.

Л. 27 об. 6) Снявши крест и пояс идут с зам…2 к колодцу или на ключ, там со словами: «суженый, ряженый, придешь коней поить, приди ко мне ключи просить запирает замок над водой».3 Ложась спать ключ4 подобие колодца5 сруба, сделанное кладут в платочки и кладут под по-душку приговаривая: «суженый, ряженый, придешь коней поить, приди ко мне ключи поить». Суженный должен явится во сне и требовать их.

7. Тоже сняв крест и пояс ставят на перекресток6 …7 12 огарной лучины. Если гадавшей выйти замуж, то одна из лучин к утру пропадет.

8. Собираясь на перекрестке и выстилают?? на шкуре бычьей или коровьей с заговором: «не … Боже, Иисусе …». Кожа поведет в ту сто-рону, где жених, а под кожей означает скоро выйдет замуж или нет.

7.8 Слушают на погребе у заколотой туши. Туша подаст знак ско-ро или нет выйти замуж.

9. Перебрасывают пояс через ворота9, по какому направлению он ляжет, оттуда придет и жених.

Л. 28. В деревнях к …10 уезда прилегающих к Казанскому11, на святках гаданья не бывает, а также и святочных игр. Там с третьего дня Рождества и до крещения девки и парни по вечерам наряжаются, ходят по домам и пляшут, но песни тут поют редко. Указывает это12, что в ночь на новый год крестьяне замечают по звездам13 будут ли плодоно-сить ягоды. Если небо ясно, звезд очень много, то и ягод родятся много, если же небо покрыто14, то будет нерод ягод.

Л. 29. 15 Песни. Хороводные, плясовые, обрядовые песни, мы не будем приводить

здесь, они были приведены нами в своем месте и подобно тем песням,

1 В рук. абзац зачеркнут. 2 Несколько букв неразборчиво. 3 Далее зачеркнуто: «и кладут». 4 Так в рук. 5 Слово написано над строкой. 6 М.б. перекрестье? 7 Слово неразборчиво. 8 Так в рук. 9 Далее зачеркнуто: «смотрят». 10 Слово сокращенно и неразборчиво. 11 Далее зачеркнуто: «уезду». 12 Написано над строкой. Зачеркнуто: «Заметим еще». 13 Написано над строкой. 14 Далее зачеркнуто: «тучами». 15 Оборот листа 28 пуст.

40

которые мужики поют и за работой, и в радости, и в горе. Нередко в них не доберешься и толку. Часто песня растянута до невозможности; в ней встречаются переходы от одного обстоятельства к другому, не имеюще-го никакого соотношения с предыдущим. И1 видим прямо, что песня сложилась из нескольких.2 Но не замечает этого и поет в утвержденном обычаем порядке. Вот как мужик способен растянуть песню3: случилось ему идти с чертом одною дорогой. Мужик и предложил черту, чем нам идти пешком, так лучше поедем. «На чем же?» - спрашивает черт. «Са-дись ко мне на спину и пой свою песню, пока песня не кончиться, когда кончиться я сяду на тебя и запою свою песню»4. Черт согласился, уселся на спину к мужику и запел песню, а мужик повез. Но сколько не пел черт, сколько не растягивал свою песню, а все ж принужден был5 кон-чить. (Л. 29 об.) Уселся мужик на черта, да как затянулся: «вот люли, вот люли, вот люли, люленьки мои, да так и не перестал». Черт вез, вез умоляет, говорит мужику: «ай мужик твоя песня с ног свалила». А вот будет еще один припев!6

Хотя описываемый нами край, как уже однажды было сказано, разниться на двух отдельных местностями своими обычаями, однако ж есть много песен которые распространены вообще по уезду. Кроме того, встречаться также песни, занесенные извне побывавшими в уезде раз-ными жизненными7 обстоятельствами в других губерниях8, в особенно-сти принесенные солдатами вернувшимися на родину и потому будем делить песни только по характеру их.

Л. 30. Заметка о царевококшайских свадьбах. Царевококшайцы на сговорах и девишниках, употребляют песни,

так называемые сговорными или величальными, песни одни и теже, ка-кие в употреблении всех городах Казанской губернии. Только отличие их в произношении, близких больше вятскому произношению.

Л. 34. 28. Свахинька. Сговоры.9 «Черная ягода смородина,

1 Первое слово в предложении зачеркнуто: «Нередко». 2 Далее зачеркнуто: «и как будто обычай утвердил». 3 Далее зачеркано: «можно сударь». 4 В рук. это предложение написано над строкой. Зачеркнуто несколько предложений, которые разобрать сложно. 5 Далее зачеркнуто: «наконец». 6 Далее зачеркнуто6 7 Слово написано над строкой. 8 Далее зачеркнуто6 «и потому при». 9 «Сговоры» - написано на полях карандашом.

41

Зеленененька заломана, Во пучки перевязана, По дороженьке разбросана. Как по этой по дороженьке, Что никто не прохаживал; Что прошла одна свахинька. Проторила дороженьку. Л. 34 об. Что свахинька нахваливала, Чужую дальнюю сторонушку, Что черна дальна сторонушка, Виноградом обгорожена, Черносливом изусеяна, Жемчугом изусветена, Чебичами приутоптана. А детинушка усинёнок, молоденек, Он не ходит во Царев кабак, Он не пьет зелено́ вино, Он не курит дымовой табак, Не играет косью, картою, Не водиться со ярышками кабацкими» (Следующие за тем слова поются как будто от лица невесты). «Я сама знаю, ведаю, Что черна дальна сторонушка, Она горем изусеяна, Горючими слезами посыпана, Темной ноченькой покрытая, Что детинушко на возрасте, Он ходит во Царев кабак, Он пьет зелено́ вино, Он курит дымовой табак, Играет косью, картою, Водиться со ярышками кабацкими, Башмачки со чулочками, А лисья шуба до́ дому, А добро слово до́ венку, Хвастуну – то засватанье, Лихорадку трехлетнюю, Что трясло бы, трясло да прибавило, На печи под тремя шубами»1. 29.

1 В рук. песня зачеркнута.

42

Дружко. «На горе стоял, Кипариз дерево. На том кипарисе дереве, Висит колыбель золота, По цепочки шелковые, Калечки серебряные, Во той колыбели золотой, Не спит удал добрый молодец, По имени молодца зовут (имя дружка) По отчеству величают1 Вы нянюшки, мамушки мои, Качайте, мечайте высоко, Взметните повыше тово, Увидеть бы душечку свою (имя жены дружки) Душечка ягодка моя, Поряди мне сына сокола».

30. «Во саду трава, Зелененька, зелена. Зелененька, Мы такой зеленой, Мало видывали, Редко мнанивали». Л. 38. об. По тому ж скучаю «Где мы были побывали? За Дунаем за рекой. Дуная речка невелика, Перевозу на ней нет. Мы на это не взирали, Вели пленных за собой. Летом в2 лагерях седали, Государь явился к нам, Перед нами разъезжал. «Здравствуй братцы, корбинеры. Вы здорово ягары! Вы скажите мне дети, Про походы про свои».

1 Написано над строкой. 2 Дале зачеркнуто: «раб».

43

-«Мы проходы1 проходили. По турецким городам, Уж мы кровь то проливали. Под Амавой на штыках, Мы Армаву город взяли, Закричали в раз - ура! Государю честь – ура! Государь наш, преизводит, По всей армии един. Повелеет он един». Л. 39. об. 6.

Песнь на войну с Турцией. «Поле, поле чистое мое, Поле чистое – турецкое, Когда по тебе поле пройдем, Когда по тебе чистое прокатимся, На турецкой славной праздник Ныне турки соезжались, Сладкой водки напивались, Во хмелю то похвалялись: «Мы Руссюшку насквозь пройдем, Императора в полон возьмем». Император сам по армии похаживает, Громким голосом по гаркивает. На солдатушек посетовает: «Вы робяты, вы робятушки, Храбрые солдатушки, Вы берите ружья чистые, Заряжайте пули быстрые, Вы палите в неприятеля. В такую орду неверную». Все неверные спужались. По лесам разбежались. По фатерам разъезжались Его больно боялись». Л. 40. «Пропивает, пропивает Наше жалование, Что другоё трудовое, Третье денежноё,

1 Вероятно правильно: «походы», а не «проходы».

44

На эти жо на деньги, Стал заводы заводить, Стал палаты становить, Белокаменные палаты, Сталы мраморные. Чист1 хрустальный потолок, Что под вырезами оконными, Позолоченных колец. И не хуже он, не лучше, Осударева дворца. Только так жо похуже Золотова орла нет. «Тысяч сорок издержу, Золотова орал солью, Всю Россию убиваю, Всю я черный разорю».

5. Песня на память императора Александра.

«Поехал Александра свою армию смотреть, Обещал Александра к Рождеству домой быть, Празднички проходят – Александра домой нет. Его маменька родная день и ночь одна не спит. Молода жена – супруга стосковалась об нем. Л. 40 об. «Пойду, выйду на башню, которая выше всех». «Посмотрю в ту сторону, где Александра …2 По питерской дороге, что не пыль столбом стоит, По широкой трактовой молодой кульер бежит. «Пойду, спрошу кульера, ты от коль кульер будешь». «Не видал ли ты молодой кульер Александра?» - «Вы снемайте светло платье, Надевайте темноту, Всю правду Вам скажу. Наш батюшко Александр В Таганроге жизнь кончил Положили таму в гроб. Четыре анхирея по перед его идут, Двенадцать скоралов на главах носят. Четыре скорала добра коня ведут, Много певчие запели, застонала вся земля. «Вознести кажный дух!

1 Написано под строкой. Зачеркнуто: «Весь». 2 Далее 1 слово неразборчиво.

45

Прощевай, миленький мой друг, Прощай Сашенька любезный! От меня в сыру землю пошел, Остыли, Сашенька, тебе мои слезы». Л. 41. 8.

Тоже. «Пишет, пишет султан турецкой, Царю белому письмо. Ты отдай, ме1 отдай, бел царь землю. Не отдашь, я тебя разорю. Разорю, то тебя разорю, В камену Москву зайду. Расставлю своих молозрелых По всей каменной Москве. Уж я сам, султан Турецкой, К Николаю во дворец». Стосковался, бел царь, сгоревался. С горе ходил по Москве. Он собирал жо своих сенаторов, «Вы послушайте, князья, бояры Что я буду вам говорить. Пишет, хочёт султан турецкой, Хочёт землю отобрать». - «Ты не бойся, бел царь не опасайся, Мы туретчину насквозь пройдем, Самово вора – турчёнка в полон возьмем». Л. 41 об. 8.2

На взятие Парижа

Развесёлые головушки – красны девушки, Разбеганы головушки – все солдатушки. В вечером поздным позднёшенько нам указ пришел, Нам указ пришел солдатушкам – в поход идти. Во поход идти во Париж город. Недошедши до Парижа становились. На все стороны солдатушки3 покланялись «Зачинайти ка солдатушки с божию помощью,

1 Так в рук. м.б.: «мне». 2 Так в рук. Правильно 9? 3 В рук. написано над строкой. Зачеркнуто: «они».

46

Заряжайте солдатушки бочки с порохом, Кидайте ко солдатушки под Париж город». «Уж перву бомбу бросили, недобросили, Мы другую бомбу бросили, недобросили, Уж мы третью бомбу бросили, весь Париж взяли1. Весь Париж взяли, да сами всплакали, Сами всплакали, да песню зачали». Л. 42. «Уж я встану король шведской, в Шелеметьевском только

во дому». Ишто наша осударыня задрожала по гостю, Белотюльноё её белы рученьки опустилися вниз у её. Опустилась её головушка, долой накидь с неё. В скорости Шелеметьев её на думу приходил. «Не убойся осударыня, не убойся ты врагов, Если будут к нам гости, будем почивать гостей Напечём пироги чорным маком чинены, Насушены сухари – они в Туле крошены, Они в Туле крошены, в Москве высушены, Есть у нас закуска – у солдатов на штыках. Есть у нас похлебка – у солдатов на бедре».

3. В память войны 1812 года

«Разоренная путь дорожка, От Можаю до Москвы, Разорил же, то путь дорожку, Неприятель вор – француз. Разоривши он дорожку2 И во свою землю жить пошел. Не хвались франсузишко своим подлым городом. Л. 42. об. Есть у нашего царя И получче города. Есть и Питер и Москва, Москва крепостью крепка. Всей Русеивы хвала. Есть дорожка трахтова, Динаречкам делана, И береском сажена́».

1 В рук. написано над строкой. Зачеркнуто: «взорвали». 2 Над строкой: «ту дорогу».

47

4. Песнь об Аракчееве.

«Как по речке по реке, По матушке по Неве, Лёхка лоточка плывёт, За собой лодка ведет, Прицеп - восемь кораблей, На каженом корабле По пяти сот молодцов, Гребцов – пелевинчков. Хорошо гребцы гребут, Веселы песни поют, Разговоры говорят, Все Рахчеева бранят, Ты Рахчеев осподин, За стлом сидит один, Пред ним водки графин». Л. 43. 9.

На московский пожар. «Ты ходил ли, ходил всему дому господин, Навари, сударь - хозяин, пиво пьяное про нас, Накури, сударь – хозяин, зелена вина про нас, Нам недорого, хозяин, твое пиво и вино, Дорога́, сударь-хозяин, пир, беседа весела, Во беседе сидят гости, все бояре, господа. Оне бают, рассуждают, речь хорошу говорят, «От чево, князья бояре, загорелася Москва? - «Как у нашего у князя была ключница верна, Ходила эта ключница по тайным погребам, Обронила огня искру от сальныя свечи, Ветром дуло, искру раздувало, трое суточки со днем, От таво князя бояра, загорелася Москва». Л. 44. Песни историческия.

Песнь про царя Ивана Васильевича (как брал Казань)

«Уж ты батюшка царь Царь Иван Васильевич басть, Никто как ты, басть, царь, Татаров у Казани взял? Уж я, так басть, Казань взял, Своим мудрствованием

48

Под матушку Казань Я поджог подкоп, Много бочек накопав, Со многим со зелием, С чистым порохом Свечи сальные зажигали В походе скоро носили Не поехали пушкари Слово выговорив Свечи сальные подожгли (Л. 44 об.) Бочки разорвало Со многим со зелием С чистым порохом А матушку Казань Во быструю реку Во воду бросило».

На войну со Швецией (деревня Черкасы) «Пишет, пишет король Светский, К осударевой в Он на гербовой бумаге Лебединым пером: «Ты русский осударь Отдай Петер, отдай Ригу, отдай славен город Коронштадт Не отдашь ты три города не перечивай на меня И ни то сам я, король Светский всю русскую на сквозь пройду Всю руссею проиду в камену Москву пойду Вот я и в Астрахань войду позавтракать, а в Москву пообедать В Петербурге буду ночевать Я расставлю свою армию по трех…1 только в кабаках Уж я пленщиков , барабанщиков По господским только по дворам». Л. 46. Сбор грибов и ягод2 Обильные грибами и ягодами леса, дают случай девушкам осенью

погулять по целым3 неделям. С конца августа молодежь начинает вере-ницами отправляться каждый день в лес (Л. 46 об.) на сбор грибов и ягод.

1 Слово неразборчиво. 2 Написано на полях. 3 «погулять по целым» - написано над строкой.

49

Ауканья и веселые пенсии раздаются в темном лесу, вплоть до за-хода солнца. И это занятие в своем роде трудное и утомительное, обра-щалось у девиц в легкое и веселое гуляние. Все сбиральщицы рассыпа-ются по лесу на большие расстояния, а к вечеру сходятся в одном условном месте, где очищают собранные грибы или ягоды и отправля-ются толпой с песнями в город. В значительные урожаи многие семей-ства сговариваются1 вместе верст за 20 или 30 от города и живут там недели по 2 и больше. Нагружаются запасами грибов и брусники на це-лый год.

Л. 66. К венцу 2. «Как на море лебедушка вскликнула В тереме девушка всплакала: «Ах Бог судья свету батюшке моему, Молоду в чужие люди отдает, Остаеться де мне сад без меня, Ах вставай братец ранехонько, Убирай садик чистинехонько, Молодова зятя жди ты к себе».

К венцу 3. «Не было ветру, вдруг навянуло, Не было гостей, вдруг наехало, Полон двор коней и карет, Полны сени князей и бояр Подлошили сени новыя мои, Разступили чашу злато-литую, Выпустили соловья из зелено саду, Разсплакалась красна девица душа, Некому меня по утру будить, «Поутру2 я ранехонько3 разбужу, Я сам тебя в цветное платье наряжу». Л. 67. 1) Девишник. «Гусли мое гуслицы, Где вы гусли были, Где вы побывали? Мы были у девушки,

1 Далее зачеркнуто: «ехать». 2 В рук. над словом – 2. 3 В рук. над словом – 1.

50

У красной1 в ….2 Что девушка делает? Ходила все по горнице, Убирает горницу, Гостей дожидается зватых и не зватых, И гостей не усданных, Барина3 со княгинею, С выбранным своим4 молодцом удалым. Ивана Егорьевича с Марьей Петровной С Никитой Иванычем»5.

Девишник 2.

«Как сказали про молодца Что он грозен и сердит Ехал к тестю6 своему Он копьем ударил в ворота, Услыхала красна девица душа Услыхала голос молодца Вы милые подруженьки мои Скоро7 берите ключи стальные Отпирайте сундуки дубовые Вынимайте сукна немецкие Кройте вы суконный сюртук Не долог не короток, к сердцу…».8 Л. 68. 4) Сговарная «Во чистом было во поле / Много цветков сеяно Мал́о уродилося / Один только алый цвет Другой цветет розовой / И те цветы сорвали Сорвали их девушки / Сшили себе по венку Осталось по одному / По одному для девицы Она слово молвила / Пошатнулись веренешки Распались возочечки / Вдуть все подруженьки За ними все сваханьки / А следом им мой мил друг

1 Написано над строкой. Зачеркнуто: «девушки». 2 Слово 5-6 букв не разборчиво. 3 Написано над строкой. Зачеркнуто: «Молодца». 4 «выбранным своим» - написано над строкой. 5 Последние две строчки написаны на полях, за вертикальной чертой. 6 Далее зачеркнуто: «он». 7 Слово написано на полях. 8 Слово 6-7 букв неразборчиво.

51

Разлучают молоду / С батюшкой и с матушкой».

4. К венцу. «На горе стоит Под горой Светичка Во светлице красна девица Свет Прасковья Ивановна Она белиться и румяниться В цветно платьице одевается К молодцу в гости собирается За ней уш ходит родной батюшка: «Ты поди, поди послушайся» «Я пойду, пойду послушаюся Ах грязь только, переходов нет А ночь темная и немесячная Реки быстрыя перевозов нет Ночь та темная1 сторожей нет». Л. 68 об. 1). К венцу. «В тереме свечи горят В высоком теплом свечи тепляться Тут сидела красна девица Она милая дары да и положила2 и всплакала Положа голову заплакала3 Во слезах то4 слово молвила: Государь ты мой батюшка Государыня родна матушка Не мил мне белый свет5 Изживете6 меня горькую Изживете горемышную Во един день недлинен Во един час мамочка. Ты дочка моя милая, доченька Ты не плач, не горюй моя доченька Не одну тебя оставляем Мы оставим с тобой сваханек

1 Написано над строкой. Зачеркнуто: «страшна». 2 Слово написано над строкой. 3 Строчка написана над строкой. 4 Написано над строкой. Зачеркнуто: «она». 5 Строчка написана над строкой. 6 Написано над строкой. Зачеркнуто: «не отдайте».

52

Соберем мы с провожатыми1. Государь ты мой батюшка, государыня матушка2 Я сама знаю ведаю, что все свахи то разъедутся Я останусь3 одна с добрым молодцом». 2. Сговорная. Ах на горе, горе На высокой красоте Стоит город, городок Во том городе большом Сильное войско стоит При полке (тут) майор4 В5 полон хочет взятии Красну девицу душу6 Батюшка родимой / выкупи меня Хоть за 100 р. / Хоть за 1000. Дитятко мое / Денег не берут Денег не берут / В откуп не дают Просят друг тебя / Самое прейти».

Сговорная 4.7 Ты сокол, мой сокол Ты соколий сын Ты куда сокол летал Где ясен ты8 побывал? Я летал к красной девице На окошко в светлицу! Что ты видел там сокол? Что ты -------- ясен?9 Видел девица / Как румянится К молодцу в гости собирается В цветно платьице одевается К золоту венцу сгатавливаеться10 С добрым молодцом венчаться От злотова то венца / к родной матушке».

1 Далее зачеркнуто: «А со свахами». 2 Написано над строкой. 3 Написано над строкой. Зачеркнуто: «Как останусь». 4 Над строкой написано карандашом: «В этом войске есть майор». 5 В начале строки зачеркнуто: «Он». 6 Далее две строки зачеркнуты: «Заалелась слезами / красна девица». 7 Так в рук. 8 «Ты» написано над строкой. 9 Так в рук. Вероятно пропущено: «видел там». 10 Написано над строкой. Зачеркнуто: «собирается».

53

2) Зговорная «Рано, рано на зоре / стоят коне на дворе Ни кто коней не любил / Не кто за ними не ходил1 Взлюбила2 коней девица / Взлюбила коней красная Выходила на крылечко она / Сыпала сахару вместо овса Лила сыты воды / 3 Пейти кони кушайте / Верны слуги слушайте Буд те готовы к завтраму мне к заутренне ехати4 / Дале подале от батюшки Дали подали от родимого5 Ближе поближе к свекру6 в дом / Ближе поближе ко ласковому». Л. 73. Луговые игры девичьи Олень. 7 Перед толпою девушек ходит одна из них и поет: «Сидит олень под кустиком, Под кустиком, под ельничком, Под беленьким под березничком, Тепло ль тебе олень? Студено ль тебе олень? «Мне не так тепло, Мне не так студено, Приоденте меня, Приукутайте. Со девушки венок, Со молодушки платок, Со старыя старушки Шелков поясок. Со малого робёнка Пеленочку». Девушка собирает у подруг платки, складывая их все на руку, и

потом, вынув один из них, бросает на землю и начинает топтать, при-плясывая.

Л. 73 об. «Чей, чей венок,

1 Написано над строкой. Зачеркнуто: «вороных не кормил». 2 Написано над строкой. Зачеркнуто: «Полюбила». 3 Далее зачеркнуто: «сыты воды». 4 Написано над строкой. Зачеркнуто: «Мне ведь надо ехати». 5 Написано над строкой. Зачеркнуто: «матушки». 6 Написано над строкой. Зачеркнуто: «к молодцу». 7 Далее зачеркнуто: «Игра эта разыгрывается».

54

Чей, чей золотой? Я его вытопчу, Я его выволочу. На кабак пойду. На вине пропью, На рыбах съем, На белушке, На севрюжке, На белых калачах, На крупинчатых». Девушка, которой принадлежит платок, выходит из толпы, берет

поскорее платок со славами: «Мой, мой венок, Мой, мой, золотой, Я не дам топтать. Не дам волочать». И в виде выкупу пляшет в такт с оленихой.1 Вынимается другой

платок и владелица его выкупает таким же образом и игра продолжает-ся до тех пор, пока не будут выкуплены все платки.

Л. 76. В деревнях Царевококшайска сохранился обычай следую-

щий. В воскресение за неделю до троицына2 дня и спустя неделю после троицы девушки со всех деревень даже живущие3 верст за пять от горо-да, собираются в лучших своих нарядах: шелковых сарафанах и золотых кокошниках в одно место на лужок неподалеку от города или кладбища. Тут же вы встретите и молодок, которые на этот раз надевают свои (Л. 76 об.) кокошники из малинового бархата, украшенного голунами. Впрочем, эта старинная одежда встречается теперь и реже, и потому по наряду молодку можно отличить от девушки трудно.

Через час или два после полудня4 молодые девушки, растянув-шись в один или два ряда, смотря по числу их, идут на луг и занимают свое место. К ним подходит такая же вереница из другой деревни, и по-кланявшись прежде прибывшим становятся рядом, затем идут третьи, четвертые и т.д. Таким образом, составляется5 большая толпа из от-дельных кружков, каждой деревни, которые хоть и стоят подле, но не сливаются между собой. Сначала песню поют попеременно6 каждой

1 Далее зачеркнуто: «Затем олениха». 2 В тексте рукописи здесь и далее название праздника с маленькой буквы. 3 Слово написано над строкой. 4 Далее зачеркнуто: «девушки длинным рядом». 5 Далее зачеркнуто: «кружок». 6 Написано над строкой. Зачеркнуто: «отдельно».

55

деревней,1 так что не начинают новой песни, пока не перепоют ее все отдельно. Во время песни из среды девушки ходят по одной, или по две, но всегда пред своей толпой. За тем после песен: «При горе мак, мак».

Хоровод развертывается в один большой круг. Тут песни продол-жаются.

Л. 77. Но время клониться к вечеру, вот и сумерки2. Оставаться долго на лугу не совсем прилично. Девушки собираются в деревню, вновь образуют улицу, т.е. длинный ряд и прохаживаясь взад и вперед по лугу поют:

«В доль по улице, в доль по широкой, Шли тут девушки, шли молодушки, Меня младу с собой кликали, Я пойду спрошу свекра батюшки: Свекор, батюшко, отпусти гулять, Отпусти гулять с красным девушкам, Свекор, батюшко, не о́тпускает, Ты пойди спроси свекрови матушки». Песня поется с начала с заменой свекра свекровью, потом залов-

кою, деверем, и потом уж молодушкой-батюшкой, т.е. мужем. «Ивадушка3 отвечает: Хотя о́тпущу, кожу до пят спущу, Но, как видно, и эта не беда, потому что, Кожа волочиться, гулять хочется». Л. 77. об. На конец девушки идут4 тому же порядку в деревню.

Тут порядок можно сломать. «В саду девушки гуляли, калина-малина (припев) В саду красивые гуляли, Цветы сорывали, Веночки завивали, В Дунай речку бросали, Дунай речка не принимает, К бережку прибивает, Ко бережку ко ярку, Ко золотому ко песку». Но не скоро еще девушки разбредутся по домам. Собравшись

кучкой перед воротами какого-нибудь дома, они вновь запевают песню, при чем пляшут по парно (в 2 или даже в 3 ноги):

«Заря моя зоренька, зоря вечёрная, 1 Далее зачеркнуто: «пока все». 2 Фраза «вот и сумерки» - написана над строкой. 3 Так в рук. 4 Далее зачеркнуто: «в деревню».

56

Игра любезная, Лишь было разыгрался, Свекор батюшко домой кличёт. Уж я свекра не послушаюсь, Играть не бросала, Караван не разбила, Подруг не гневала». За тем место свекра батюшки уступается свекрови матушки, зо-

ловке матушке (Л. 78.) и братцу деверю. Но когда ладушка домой кли-чёт, то

«Уж я ладушки послушаюсь, Игру бросила, караван порвала, Подруг прогневила». При песне этой пляшут по двое в две ноги или даже в три. Затем.

После пляски поют: «На улице, матушка, караван девок, А я у тебя не женат хожу, Хо́лост гу́ляю, «Женись, женись, дитятко, Женись милое. Возьми мое дитятко дочь поповскую», Поповская дочь, матушка, не работница, А мне добро молодцу, не мила жена». Песня повторяется и при втором разе мать говорит: «Возьми, возьми дитятко дочь господную» - но у сына ответ тот