Sich einer Erinnerung bemächtigen: Zum Zusammenhang von Kultur, Herrschaft und Erinnern bei Walter...

-

Upload

uni-hannover -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Sich einer Erinnerung bemächtigen: Zum Zusammenhang von Kultur, Herrschaft und Erinnern bei Walter...

117

Sich einer Erinnerung bemächtigen: Zum Zusammenhang von Kultur, Herrschaft und Erinnern bei Walter Benjamin

Lars Alberth

O. Dimbath, M. Heinlein (Hrsg.), Die Sozialität des Erinnerns, Soziales Gedächtnis, Erinnern und Vergessen – Memory Studies, DOI 10.1007/978-3-658-03470-2_6, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2014

L. Alberth ()Wuppertal, DeutschlandE-Mail: [email protected]

6

Die hier vorgestellten Auseinandersetzungen mit Walter Benjamin nehmen ihren Ausgangspunkt in seiner These, dass jede Repräsentation von etwas als Kultur im-mer schon Ausdruck von Herrschaft sei: „Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein“ (Benjamin 2010b, S. 34). Das gilt vor allem für die Formen der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung über die eige-ne Vergangenheit. Maurice Halbwachs (1985b) unterschied dabei zwei grundsätz-lich verschiedene Arten: Die Geschichtsschreibung und das kollektive Gedächtnis. Während die Geschichtsschreibung im Wesentlichen aus einer universalistischen Konstruktion von Ereignisabfolgen und schematischen Sequenzen in der Gegen-wart besteht, qualifiziert Halbwachs das kollektive Gedächtnis als gelebte Tradi-tion. Dabei dient die soziale Gruppe als Träger eines kollektiven Gedächtnisses, das heißt einer Reihe an Referenzerinnerungen, mit der das Erlebte dann zeitlich und räumlich fixiert werden kann, indem „wir uns den Gesichtspunkt der Grup-pe zu eigen machen, daß wir ihre Interessen annehmen, daß wir die Richtung ih-rer Überlegungen verfolgen“ (Halbwachs 1985a, S. 199). Damit ist auch klar, dass Halbwachs mit seinem Konzept des kollektiven Gedächtnisses nicht auf eine echte Vergangenheit zielt, sondern auf die gegenwärtigen Rekonstruktionen von erlebten Ereignissen, wie sie durch die Gruppe reproduziert werden.

Auch für Walter Benjamin erweisen sich Erinnerungen und Geschichtsschrei-bung als unterschiedlich stark interessensgebundene Formen der Bezugnahme auf Vergangenheit. Überlegungen zu Form und Funktion des Erinnerns finden sich in mehreren Texten und Fragmenten der Schriften von Walter Benjamin – etwa in den Konvoluten J, K und N im Passagen-Werk (Benjamin 1983), in der Berliner Kind-heit um neunzehnhundert (Benjamin 1991b), der Berliner Chronik (1991a) und in den Denkbildern (1991d). Der systematische Stellenwert einer Theorie des Erin-

118 L. Alberth

nerns besteht vor allem im Hinblick auf Benjamins Herrschafts- und Kulturkritik. Erinnern wird dabei von Benjamin vorwiegend als Praktik des Umgangs mit Ver-gangenheit verstanden und steht damit in einem spannungsgeladenen Verhältnis zur Geschichtsschreibung, die er als genuinen Ausdruck von Herrschaft verstand. Beiden, der Geschichtsschreibung wie dem Erinnern, legte Benjamin eine Theorie der Erfahrung in der Moderne zugrunde, für die das Wahrnehmen von Chocks ty-pisch sei. Chocks werden von Benjamin dabei konzipiert als eine Rezeption von äu-ßeren Bildern, denen sich der Wahrnehmende zugleich weder entziehen kann noch über die Zeit verfügt, diese aufgezwungenen Bilder zu reflektieren. Chocks kommt damit ein überraschendes und taktiles Moment zu, das mit den Gewohnheiten, Sehroutinen und Reflexionsprozessen kollidiert. Chock als sinnliches Ereignis ist vorbewusst, reizt aber den Wahrnehmungsapparat derart, dass der Wahrnehmen-de zugleich gelähmt ist und davon abgehalten wird, das soeben Wahrgenommene mit vorhandenen Erfahrungskategorien abzugleichen und einzusortieren. Giorgio Agamben fasst dieses Problem folgendermaßen zusammen: „Die Erfahrung ist in der Tat vornehmlich darauf gerichtet, sich vor Überraschungen zu schützen, und das Ereignis des Chocks impliziert stets eine Leerstelle in der Erfahrung. Die Erfah-rung einer Sache zu machen bedeutet also: ihr ihre Neuartigkeit zu nehmen, deren Potential zum Chock zu neutralisieren“ (Agamben 2004, S. 61 f.).

Ausgearbeitet wird der Zusammenhang von Erfahrung, Chock und Erinnerung in drei Texten, die allesamt Benjamins Spätwerk angehören, und die zu je unter-schiedlichen Einschätzungen der Willkürlichkeit oder Unwillkürlichkeit der Erfah-rung respektive der Erinnerung kommen:

Zunächst im Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu-zierbarkeit (Benjamin 1991c)1 in dem Benjamin nicht nur den Zerfall der Aura in den reproduzierbaren Kunstwerken thematisiert, sondern auch die Veränderung von Wahrnehmungsschemata in den Blick nimmt. Die Dominanz des Chocks kon-ditioniert dabei die Wahrnehmung insgesamt mittels der Fabrikation willkürlicher Bilder und damit ändert sich auch, was wahrgenommen werden kann und was nicht.

In den geschichtsphilosophischen Thesen, die in seinem letzten Text Über den Begriff der Geschichte (Benjamin 2010b)2 zu finden sind, argumentierte Benjamin

1 Der Aufsatz erschien zuerst 1936 in der französischen Fassung; Die Zitate beziehen sich auf die zweite Fassung in den Gesammelten Schriften.2 Posthum veröffentlicht zunächst 1942 durch die Zeitschrift für Sozialforschung. In den Ver-sionen, die erhalten blieben – die gegenüber den Gesammelten Schriften aktuellere Kritische Gesamtausgabe von 2010 führt sechs Versionen auf –, unterscheidet sich der Gesamttext an vielen Stellen stark. Die Zitate beziehen sich auf Benjamins Handexemplar. Zur Editions-geschichte siehe den Kommentar von Gérard Raulet (2010) sowie auch die umfangreiche Dokumentation der Briefwechsel zwischen Hannah Arendt, Walter Benjamin und Vertretern des Instituts für Sozialforschung in Schöttker und Wizisla (2006).

1196 Sich einer Erinnerung bemächtigen …

dagegen, dass die Geschichtsschreibung daran beteiligt sei, willkürliche Erinne-rungen zu produzieren, während den unwillkürlichen Erinnerungen der aus der offiziellen Geschichtsschreibung Ausgeschlossenen ein prekärer Status zukommt und diese somit dem Vergessen anheim gegeben werden.

Im Teil-Essay Über einige Motive bei Baudelaire (Benjamin 1991e)3 der zwischen dem Kunstwerkaufsatz und den Thesen entstand, setzt sich Benjamin dann gezielt mit dem Konzept der unwillkürlichen Erinnerung des Philosophen Henri Bergson (1991) auseinander, die ebenfalls mit einem schockhaften Erleben einhergeht. Eben hier konstatierte Benjamin, dass diese unwillkürlichen Erfahrungen durch eine Veränderung der körperlichen Arbeit in der Fabrik im Rückgang begriffen seien.

Der folgende Beitrag soll den Zusammenhang dieser drei Texte in den Blick nehmen. Gérard Raulet (2004) hat bereits auf die Scharnierfunktion hingewiesen, die dem Baudelaire-Text im Hinblick auf den Kunstwerkaufsatz und die geschichts-philosophischen Thesen zukommt. Während Chocks im Kunstwerkaufsatz eine positive Funktion erfüllen, werden sie im Baudelaire-Aufsatz negativ verstanden. Die Thesen betonen schließlich die unwillkürlichen Erinnerungen als rettende Mo-mente im Angesicht der Katastrophe des Faschismus. Raulet nimmt aber vor allem die erinnerungstheoretischen Konsequenzen für den Messianismus Benjamins in den Blick: Gegenüber Gedächtnis und Erinnern sieht Raulet bei Benjamin den Be-griff des Eingedenkens als rettende Modus des Zugriffs auf das Vergangene (Raulet 2004, S. 165–171). Auch geht es nicht um die Zerstörung von Erfahrung als Signum der Moderne (Agamben 2004). Stattdessen soll der analytische Zusammenhang von a) Kulturfabrikation, das heißt die Produktion von Kulturgütern, mit seinen b) Konzeptionen von Erinnern beziehungsweise Erfahren und der jeweils formu-lierten c) Herrschaftskritik in den drei Schriften systematisiert werden. Die ersten drei Abschnitte widmen sich unter dieser Perspektive dem Kunstwerkaufsatz (1.), den geschichtsphilosophischen Thesen (2.) und dem Baudelaire-Text (3.). Im letz-ten Abschnitt werden zusammenfassend das allgemeine erinnerungstheoretische Schema der Theorie Benjamins entwickelt und körper- sowie kultursoziologische Anschlussmöglichkeiten aufgezeigt (4.).

6.1 Der Zerfall der Aura und Wahrnehmung in Zerstreuung

Der Kunstwerkaufsatz gilt als Klassiker der Medien- und Kunsttheorie. Eine solche Lesart konzentriert sich dabei weitgehend auf die These, dass mit den modernen Reproduktionstechnologien Fotografie und Film die räumliche und zeitliche Ver-ankerung des Kunstwerks ausfalle und damit die Frage nach seiner Authentizität

3 Zuerst veröffentlicht 1939 als zweiter Teil des Aufsatzes Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, hier zitiert nach den Gesammelten Schriften.

120 L. Alberth

obsolet geworden sei. Die Aura des Kunstwerks sei zerfallen: „Bei der höchstvoll-endeten Reproduktion fällt eines aus: das Hier und Jetzt des Kunstwerks – sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet“ (Benjamin 1991c, S. 352). Für Benjamins Theorie des Erinnerns ist jedoch die damit einhergehende Verän-derung der Wahrnehmung von Interesse. Wahrnehmung ist dabei keineswegs nur natürlich und physiologisch, sondern sie verändert sich für Benjamin und ist ab-hängig von den sozialen Bedingungen, in denen die Menschen leben: „Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume verändert sich mit der gesamten Daseinsweise der menschlichen Kollektiva auch die Art und Weise ihrer Wahrnehmung. Die Art und Weise, in der die menschliche Wahrnehmung sich organisiert – das Medium in dem sie erfolgt – ist nicht nur natürlich, sondern auch geschichtlich bedingt“ (Benjamin 1991c, S. 354). Mit der Industrialisierung gehe eine Wahrnehmung einher, die nicht mehr auf die Aura des Wahrgenommenen ziele. Der Verlust der Aura sei dabei durch die technologischen Veränderungen der Industrialisierung verursacht: „Was ist eigentlich Aura? Ein sonderbares Gespinst aus Raum und Zeit: eine einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. An einem Sommer-nachmittag ruhend einen Gebirgszug am Horizont oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten auf den Ruhenden wirft – das heißt die Aura dieser Berge, dieses Zweiges atmen. Anhand dieser Beschreibung ist es ein Leichtes, die gesellschaft-liche Bedingtheit des gegenwärtigen Verfalls der Aura einzusehen: Er beruht auf zwei Umständen, welche beide mit dem zunehmenden Wachstum von Massen und der zunehmenden Intensität ihrer Bewegungen zusammenhängen. Nämlich: Die Dinge sich ‚näherzubringen‘ ist ein genauso leidenschaftliches Anliegen der gegenwärtigen Massen, wie es ihre Tendenz einer Überwindung des Einmaligen jeder Gegebenheit durch die Aufnahme von deren Reproduktion darstellt. Tagtäg-lich macht sich unabweisbar das Bedürfnis geltend, des Gegenstands aus nächster Nähe im Bild, vielmehr im Abbild, in der Reproduktion habhaft zu werden. Und unverkennbar unterscheidet sich die Reproduktion, wie illustrierte Zeitung und Wochenschau sie in Bereitschaft halten, vom Bilde. Einmaligkeit und Dauer sind in diesem so eng verschränkt wie Flüchtigkeit und Wiederholbarkeit in jener. Die Entschälung des Gegenstandes aus seiner Hülle, die Zertrümmerung der Aura, ist die Signatur einer Wahrnehmung, deren ‚Sinn für das Gleichartige in der Welt‘ so gewachsen ist, daß sie es mittels der Reproduktion auch dem Einmaligen ab-gewinnt“ (ebd., S. 355).

Die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerks zerstört die raumzeitliche Einzigartigkeit des Kunstwerks und ermöglicht dem Rezipienten, sich das Bild im-mer wieder zu vergegenwärtigen, sich den Abbildern auszusetzen. Die darin zum Ausdruck gebrachte Wahrnehmung lässt sich als taktische Rezeption beschreiben, die vornehmlich auf Chocks reagiere. Der Film torpediert den Zuschauer mit im-mer neuen Reizen, ohne dass dieser sich sammeln kann. Den ästhetischen, unwill-

1216 Sich einer Erinnerung bemächtigen …

kürlichen Schockmomenten entspricht auf Seiten des Rezipienten eine Wahrneh-mung im Modus der Zerstreuung. Dabei wird die Wahrnehmung solcher Schock-momente in der Moderne zu einer Gewohnheit: „Gewöhnen kann sich auch der Zerstreute. Mehr: gewisse Aufgaben in der Zerstreuung bewältigen zu können, erweist erst, daß sie zu lösen einem zur Gewohnheit geworden ist. Durch die Zer-streuung, wie die Kunst sie zu bieten hat, wird unter der Hand kontrolliert, wieweit neue Aufgaben der Apperzeption lösbar geworden sind. Da im übrigen für den Einzelnen die Versuchung besteht, sich solchen Aufgaben zu entziehen, so wird die Kunst deren schwerste und wichtigste angreifen, wo sie Massen mobilisieren kann“ (ebd., S. 381).

Benjamin formuliert seine revolutionstheoretischen Konsequenzen. Inwieweit eignet sich die neue Ästhetik des Films dazu, sich gegen die Ästhetisierung der Po-litik, wie sie im Faschismus radikalisiert wurde, zu wenden und zur Mobilisierung der Massen im Sinne des Marxismus beizutragen? Benjamin verweist hier auf die Position des italienischen Futuristen Marinetti, der vom Krieg eine künstlerische Befriedigung im Sinne des l’art pour l’art erwartete. Man könne sich an den Bildern des Krieges erfreuen und sich in diese ästhetisch versenken. Benjamin kommentiert diese Haltung entsprechend: „Die Menschheit, die einst bei Homer ein Schauobjekt für die olympischen Götter war, ist es nun für sich selbst geworden. Ihre Selbstent-fremdung hat jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuß ersten Ranges erleben läßt. So steht es um die Ästhetisierung der Politik, wel-che der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst“ (ebd., S. 384; Hervorh. i. Orig.). Damit postuliert Benjamin also die Notwendigkeit, die gänzlich anders gearteten Wahrnehmungsapparaturen, wie sie durch den Film produziert werden, zu nutzen, um den Massen zu ihrem Recht zu verhelfen. Dass gerade der Film dazu beitragen könne, eine revolutionäre Masse zu mobilisieren, ergibt sich dabei für Benjamin aus der zeitlich versetzten, aber gleichförmigen Entwicklung von Unterbau und Überbau: Die technischen Pro-duktionsweisen des Films ermöglichten einer dem Kommunismus zustrebenden Gesellschaft entsprechende Darstellungs- und Rezeptionsformen, die einerseits auf die Zerstreuung in der Masse zielten, die es andererseits der Masse erlaube, sich in den durch die neue Kunst verkörperten Ansprüchen auf ein anderes, besseres Leben wiederzufinden. Fasst man die Ausführungen unter die Vergleichsdimen-sionen Kulturfabrikation, Erinnern/Erfahren und Herrschaftskritik, so ergibt sich folgendes Bild:

a. Kulturfabrikation: Vor allem durch das Kino, aber auch durch die künstlerische Avantgarde würden das Publikum mit neuen produzierten Bilder willkürlichen Charakters konfrontiert, die dem Wahrnehmenden von außen zustoßend keine

122 L. Alberth

Zeit ließen, sich damit auseinanderzusetzen. Darauf basiere der Chock vor allem des Films.

b. Konzepte von Erinnern/Erfahren: Der Kunstwerkaufsatz formuliert eine Theorie der Wahrnehmung. Die Wahrnehmungsapparatur würde durch eine zuneh-mende Konfrontation mit willkürlichen, schockhaften Reizen neu eingestellt und verändert. Der Rezipient gewöhne sich an diese Reize und die moderne Wahrnehmung sei eine der Erfahrung von Zerstreuung und keine der Kontem-plation, die den Wahrnehmenden der unwillkürlichen Erfahrung auratischer Kunst aussetze. Im Kunstwerkaufsatz lassen sich noch keine Überlegungen zur Theorie des Erinnerns finden, aber die darin enthaltene Ausarbeitung des Zusammenhangs von Wahrnehmung, Chock und Erfahrung weist dem Text einen systematischen Stellenwert in Benjamins Theorie der Moderne zu, auf die sich Benjamins Theorie des Erinnerns und Vergessens stützt.

c. Herrschaftskritik: In dieser Veränderung der Wahrnehmung lag für Benjamin die Möglichkeit, dem Faschismus politisch entgegen zu treten, der selbst auf eine Re-Auratisierung der Kunst und Erfahrung setzte. Die formulierte Herr-schaftskritik zielt darauf, darzulegen, inwieweit Film und Kunst dazu geeignet sind, ein revolutionäres Potential der Masse zu entfalten.

6.2 Willkür der öffentlichen Geschichtsschreibung und Rettung der unwillkürlichen Erinnerung

In den Thesen „Über den Begriff der Geschichte“ findet sich ein gänzlich ande-res Bild. Zwar hält Benjamin noch immer an überraschenden Momenten und am Chock als rettenden und revolutionären Momenten fest. So wenn er schreibt: „Wo das Denken in einer von Spannungen gesättigten Konstellation plötzlich einhält, da erteilt es derselben einen Chock, durch den sie sich als Monade kristallisiert. […] In dieser Struktur erkennt er das Zeichen einer messianischen Stillstellung des Geschehens; anders gesagt, einer revolutionären Chance im Kampfe für die unterdrückte Vergangenheit“ (Benjamin 1991b, S. 41 f.). Doch diese Momente des Chocks sind nun ganz anderer Art. Sie stellen kairotische Ausnahmesituationen dar, die stets der Drohung ausgesetzt sind, vom Strom der Geschichte mitgerissen zu werden und unterzugehen. Hintergrund dieser Neubewertung der Chocks bildet die Kritik an der Geschichtsschreibung, wie sie der Historismus des 19. Jahrhun-derts betrieb, und deren Methode Benjamin als Einfühlung in die Herrschenden charakterisierte: „Die Einfühlung in den Sieger kommt demnach den jeweils Herr-schenden allemal zugut. Damit ist dem historischen Materialisten genug gesagt. Wer immer bis zu diesem Tage den Sieg davon trug, der marschiert mit in dem

1236 Sich einer Erinnerung bemächtigen …

Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahinführt, die heute am Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzuge mitgeführt. Man bezeichnet sie als die Kulturgüter. Sie werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen haben. Denn was er als Kulturgü-ter überblickt, das ist ihm samt und sonders von einer Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken kann. Es dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der grossen Genien, die es geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Fron ihrer Zeit-genossen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Und wie es selbst nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch nicht der Prozess der Ueberlieferung, in der es von dem einen an den anderen gefallen ist. Der historische Materialist rückt daher nach Massgabe des Möglichen von ihr ab. Er betrachtet es als seine Aufgabe, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten“ (Benjamin 2010b, S. 33 f.).

Die Geschichtsschreibung und damit das, was der öffentlichen Erinnerung zugänglich gemacht wird, ist damit nicht nur selektiv, interessengebunden und problematisch: Die darin eingelagerte Willkür findet ihren Ausdruck in einer Ge-schichtsschreibung, die Erfolge und kulturelle Werke eben auf die wenigen großen Namen der Herrscher und Feldherren zurückführt und die große Menge an na-menlosen Beteiligten vereinnahmt, indem sie sie vergessen macht. Die Einfühlung in die Herrscher konstruiert eine historische Situation, die das tatsächliche Gesche-hen auf die Entscheidungen und Handlungen einzelner weniger reduziert, ohne diejenigen zu berücksichtigten, welche die Schlachten auskämpfen, die Lager in Schuss halten, die Waren produzieren und transportieren mussten; jene Menschen, die zwar für die Ereignisse notwendig waren, jedoch nie genannt wurden – dem eigentlichen historischen Subjekt im Sinne des Marxismus: „Vergangenes historisch artikulieren heisst nicht, es erkennen, ‚wie es eigentlich gewesen ist‘. Es heisst sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Dem historischen Materialismus geht es darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens ein-stellt. Die Gefahr droht sowohl dem Bestand der Tradition wie ihren Empfängern. Für beide ist es ein und dieselbe: sich zum Werkzeug der herrschenden Klasse her-zugeben. In jeder Epoche muss versucht werden, die Ueberlieferung von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen“ (ebd., S. 33).

Gegenüber dieser Gefahr der Vereinnahmung und Überwältigung betont Ben-jamin die marginalisierte Erfahrung mit der Vergangenheit, die in der Geschichts-schreibung verloren zu gehen droht und der man sich bemächtigen muss, wenn man die unterdrückten Vergangenheiten retten will: Die Aufgabe des Historikers besteht gerade darin, die unwillkürlichen Erfahrungsmomente, die einem in der

124 L. Alberth

Form unwillkürlicher Erinnerungen schockhaft zustoßen, als Chancen für die Rettung unterdrückter Vergangenheiten zu begreifen. Während also Benjamin im Kunstwerkaufsatz noch auf die willkürlichen Chocks des Films und der künstleri-schen Avantgarde setzte, betont er nun das schockhafte der unwillkürlichen Er-fahrung respektive Erinnerung, derer man nur habhaft werden kann, wenn der Chronist „die Ereignisse hererzählt, ohne große und kleine zu unterscheiden“ (ebd., S. 31).

a. Kulturfabrikation: Statt der Fabrikation von Kunstwerken widmete sich Ben-jamin nun der Geschichtsschreibung, die als offizielle Geschichte über den Modus der Einfühlung in das Gewesene einen Bezug des Vergangenen zum Gegenwärtigen herzustellen sucht. Damit werden für Benjamin die eigentli-chen Produzenten der Kulturgüter wie auch des historischen Geschehens nicht repräsentiert.

b. Konzepte von Erinnern/Erfahren: Die unwillkürlichen Erinnerungen werden nun als Ausdruck der unwillkürlichen Erfahrung verstanden. Betont wird die Tren-nung von öffentlicher Geschichtsschreibung und Erfahrung der Unterdrückten: Während die Geschichtsschreibung der Erzeugung willkürlicher Erinnerungen Vorschub leistet, laufen die unwillkürlichen Erfahrungen der Unterdrückten Gefahr, vergessen zu werden.

c. Herrschaftskritik: Der materialistischen Historiker, wie er Benjamin vor-schwebt, sieht sich der Aufgabe ausgesetzt, die stets weniger werdenden unwill-kürlichen Erfahrungen zu dokumentieren. Dies soll erreicht werden, indem die Geschichte gegen den Strich gebürstet werden soll. Das Moment, wo diese Erinnerungen erkennbar werden, ist eben jene revolutionäre Chance, die das historische Subjekt ergreifen muss. Sich dieser Erinnerungen zu bemächtigen ist für Benjamin die „politische[-] Aktion“ selbst (ebd., S. 43); geleistet werden soll dies, indem der Historiker nicht mehr zwischen den großen und den kleinen Ereignissen unterscheidet.

6.3 Zerstörung der Erfahrung, körperliche Dressur und der Verlust unwillkürlicher Erinnerung

In den Entwürfen und Fassungen, die zu den Thesen erhalten blieben, finden sich zwei Stellen, die diese Vorstellung der unwillkürlichen Erfahrung einerseits mit ei-ner Theorie unwillkürlicher Erinnerungen und andererseits mit einer veränderten Körperlichkeit zusammenbringen: „[Die Erkenntnis im historischen Augenblick aber ist immer eine Erkenntnis von einem Augenblick.] Indem die Vergangenheit

1256 Sich einer Erinnerung bemächtigen …

sich zum Augenblick – zum dialektischen Bild – zusammenzieht, geht sie in die unwillkürliche Erinnerung der Menschheit ein“ (Benjamin 2010a, S. 141). Die stets gefährdete kollektive Erfahrung von Vergangenheit der Unterdrückten entspricht der schockhaften Wahrnehmung der unwillkürlichen Erinnerungen, die in der willkürlichen Geschichtsschreibung getilgt wurden. Diese unwillkürlichen Erinne-rungen selbst sind jedoch gefährdet durch Technologien, die eine veränderte Kör-perlichkeit nach sich ziehen: „Die Projektion des Gewesenen in die Gegenwart ist im Bereich der Geschichte analog der Substitution identischer Konfigurationen für die Veränderung in der Körperwelt. […]. Die erstere ist die Quintessenz der im Sinne des Positivismus eigentlich „wissenschaftlichen“ Charakters der Geschichte. Er wird erkauft mit der gänzlichen Ausmerzung alles dessen, was an ihre ursprüng-liche Bestimmung als Eingedenken erinnert“ (ebd., S.151).

Die Marginalie scheint darauf schließen zu lassen, dass am Körper ein ähnliches Unrecht begangen wird wie in der Geschichtsschreibung an den Unterdrückten. Die Negation unwillkürlicher Erinnerungen durch das gezielte Vergessen in den Strategien der Geschichtsschreibung scheint mit der Veränderung des Körpers als Gedächtnis der Tätigkeiten zusammenzuhängen. Genau hier findet sich die sys-tematische Stelle des Baudelaire-Essays. Er nimmt seinen Ausgangspunkt an der Schilderung einer unwillkürlichen Erinnerung in Marcel Prousts erstem Band von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Es ist eben jene Szene, in der ein in Lin-denblütentee getränktes Madeleine durch seinen Geschmack im Erzähler unwill-kürlich die Erinnerung an seine Kindheit und Jugend in der französischen Klein-stadt Combray auslöst. Dieses Beispiel interpretierte Benjamin als Verweis auf die Privatheit als Hort der bürgerlichen Subjektivität: Für Benjamin ist sie nur möglich, weil öffentliche Erfahrung nicht mehr vom Individuum „assimiliert“ werden kann: „Es ist nach Proust dem Zufall anheimgegeben, ob der einzelne von sich selbst ein Bild bekommt, ob er sich seiner Erfahrung bemächtigen kann. In der Sache vom Zufall abzuhängen, hat keinesfalls etwas Selbstverständliches. Diesen auswegslos privaten Charakter haben die inneren Anliegen des Menschen nicht von Natur. Sie erhalten ihn erst, nachdem sich für die äußeren die Chance vermindert hat, seiner Erfahrung assimiliert zu werden. Die Zeitung stellt eines von vielen Indizien einer solchen Verminderung dar. Hätte die Presse es darauf abgesehen, daß der Leser sich ihre Informationen als einen Teil seiner Erfahrung zu eigen macht, so würde sie ihren Zweck nicht erreichen. Aber ihre Absicht ist die umgekehrte und sie wird erreicht. Sie besteht darin, die Ereignisse gegen den Bereich abzudichten, in dem sie die Erfahrung des Lesers betreffen könnten“ (Benjamin 1991e, S. 610). Die Presse funktioniert nach demselben Muster wie die Geschichte: eine leere, homogene Zeit wird mit einer Masse von Daten aufgefüllt. Die Zeitung funktioniert ja als synthe-tisches Produkt der Berichterstattung über die voneinander unabhängigen Ereig-

126 L. Alberth

nisse der letzten 24 h, die in dem immer wiederkehrenden, datierten Design mit seinen Sparten (Politik, Feuilleton, Sport, Verschiedenes etc.) präsentiert werden (siehe dazu Anderson 1996). Der Großteil davon stellt jedoch keine eigene Erfah-rung des Lesers dar, sondern bildet einen Rahmen an willkürlich fabrizierten Da-ten, vor dessen Hintergrund sich Biographie und Weltgeschehen abgleichen lassen.

Der Zerstörung der Erfahrung, deren Ausdruck die moderne Zeitung darstellt, liegen zwei zentrale Momente der Moderne zugrunde, die sich gegenseitig in die Hände spielen: Die Fotografie einerseits und die Körperdressur andererseits.

1. Zunächst führte Benjamin erneut die Zerstörung der Aura durch die Fotografie ins Feld. Im Baudelaire-Text brachte Benjamin die im Kunstwerk-Aufsatz ent-wickelte These nun explizit mit der Theorie der Erinnerung zusammen, indem die Aura der Anschauung, der Kontemplation und Übung zugängig sei und als deren Entsprechung die sich dem Individuum von außen aufdrängende unwill-kürliche Erinnerung verstanden werden müsse, während die Fotografie mit ihren frei produzierten Bildern nun auch die willkürliche Erinnerung forciere: „Wenn man die Vorstellungen, die, in der mémoire involontaire beheimatet, sich um einen Gegenstand der Anschauung zu gruppieren streben, dessen Aura nennt, so entspricht die Aura am Gegenstand einer Anschauung eben der Erfah-rung, die sich an einem Gegenstand des Gebrauchs als Übung absetzt. Die auf die Kamera und den späteren entsprechenden Apparaturen aufgebauten Ver-fahren erweitern den Umfang der mémoire volontaire; sie machen es möglich, ein Geschehen nach Bild und Laut jederzeit durch die Apparatur festzuhalten. Sie werden damit zu wesentlichen Errungenschaften einer Gesellschaft, in der die Übung schrumpft“ (ebd., S. 644).

2. Zugleich werden das körperliche Gedächtnis und mit ihr die Erfahrungen und unwillkürlichen Erfahru ngen zerstört und durch die Körperdressur ersetzt. Mit der unwillkürlichen Erinnerung, wie sie Proust durch das Madeleine erlebt, ging auch eine Theorie des körperlichen Gedächtnisses einher. Die gewohnte Handhabung des Körpers erzeuge im Einzelnen durch seine relative Lage zum Raum eine erfahrungsgesättigte Orientierung an der physischen Umgebung, an die sich der Schläfer im Aufwachen erinnert: „Noch zu steif, um sich zu rüh-ren, suchte mein Körper je nach Art der Ermüdung sich die Lage seiner Glieder bewusst zu machen, um daraus die Richtung der Wand, die Stellung der Möbel abzuleiten und die Behausung in der er sich befand, zu rekonstruieren und zu benennen. Sein Gedächtnis, das Gedächtnis seiner Seiten, seiner Knie und Schultern bot ihm nacheinander eine Reihe von Zimmern, in denen er schon geschlafen hatte, an, während rings um ihn die sichtbaren Wände im Dunkel kreisten und ihren Platz je nach der Form des vorgestellten Raumes wechselten.

1276 Sich einer Erinnerung bemächtigen …

Und bevor mein Denken, das an der Schwelle der Zeiten und Formen zögerte, die Wohnung durch ein Vergleichen der Umstände eindeutig festgestellt hatte, erinnerte er – mein Körper – sich von einem jeden an die Art des Bettes, die Lage der Türen, die Fensteröffnungen, das Vorhandensein eines Flurs, gleich-zeitig mit dem Gedanken, den ich beim Einschlummern gehabt hatte und beim Erwachen wiederfand“ (Proust 1991, S. 12 f.). Dieses körperliche Gedächtnis, in dem die Handhabung und Übung des Körpers4 zur routinierten Erfahrung wird und dessen unbewusster Gebrauch die unwillkürlichen Erinnerungen hervorruft, kontrastierte Benjamin nun mit der Körperdressur. Der Ausfall der Übung, die das Handwerk charakterisierte, gehe mit dem Aufstieg der Fabrikar-beit und einem ganz anderen Gebrauch des Körpers einher: „Aber was ihr [der Fabrikarbeit, L.A.] durchaus nicht abgeht, das ist die Vergeblichkeit, die Leere, das Nicht-vollenden-dürfen, welches vielmehr der Tätigkeit des Lohnarbeiters in der Fabrik innewohnt. […] Der Handgriff des Arbeiters an der Maschine ist gerade dadurch mit dem vorhergehenden ohne Zusammenhang, daß er dessen strikte Wiederholung darstellt. Indem jeder Handgriff an der Maschine gegen den ihm voraufgegangenen ebenso abgedichtet ist, wie ein coup der Hasardpar-tie gegen den jeweils letzten, stellt die Fron des Lohnarbeiters auf ihre Weise ein Pedant zu der Fron des Spielers. Beider Arbeit ist vom Inhalt gleich sehr befreit“ (Benjamin I.2, S. 633). Hier wird einerseits der organische Produktionsprozess des Handwerks, dem ein körperliches Schema der Einübung entspricht, das heißt einer kontemplativen, erfahrungsgesättigten Gewöhnung des Körpers an seine Tätigkeit, einer repetitiven, künstlichen, partiellen Tätigkeit in der Fabrik andererseits gegenübergestellt, die vom Fabrikarbeiter ein ganz anderes Ver-hältnis zu den Reizen durch die Maschinen erzwingt. Die Zerstörung der Aura und die Dressur in der Fabrik ermöglichen es, die unwillkürlichen, das heißt erfahrungsinduzierten Erinnerungen durch die Fabrikation willkürlicher Erin-nerungen zu ersetzen. Mehr noch, der mit der Fabrikdressur einhergehende Niedergang der handwerklichen Tätigkeit zerstört das körperliche Gedächtnis, auf dem sich unwillkürliche Erinnerungen gründen: „Der ungelernte Arbeiter ist der durch die Dressur der Maschine am tiefsten Entwürdigte. Seine Arbeit ist gegen Erfahrung abgedichtet“ (Benjamin 1991e, S. 632). Grundlage dafür ist eben jene permanente Manipulation des Bewusstseins, wie sie bereits im Kunst-werk-Aufsatz ausgearbeitet wurde. Unter Rückgriff auf Sigmund Freuds Dik-tum, „das Bewußtsein entstehe an der Stelle der Erinnerungsspur“ (Freud 1992, S. 210) formuliert Benjamin nun die These, dass durch die permanente Kon-frontation mit Chocks in der Massengesellschaft das Bewusstsein als Abwehr-

4 Ganz im Sinne von Marcel Mauss (1989) ist damit auch das Schlafen eine Körpertechnik.

128 L. Alberth

mechanismus konditioniert würde. Die Erlebnisse können dann nicht mehr in Erfahrungen transformiert werden und damit auch nicht mehr die Form eines körperlichen Gedächtnisses annehmen, das als Grundlage der unwillkürlichen Erinnerungen fungiert. „Je größer der Chockmoment an den einzelnen Ein-drücken ist, je unablässiger das Bewußtsein im Interesse des Reizschutzes auf dem Plan sein muß, je größer der Erfolg ist, mit dem es operiert, desto weniger gehen sie in die Erfahrung ein, desto eher erfüllen sie den Begriff des Erlebnis-ses“ (Benjamin 1991e, S. 615).a. Kulturfabrikation: Als Modernisierungstheorie beschreibt Benjamin den

Übergang von Handwerk und Manufaktur zur Fabrikarbeit. Dieser von jedem Inhalt befreiten Gleichförmigkeit der Organisation entspricht auch die Zeitung, die als willkürliche Organisation von Erfahrung nach denselben Prinzipien wie die Geschichtsschreibung funktioniert.

b. Konzepte von Erinnern/Erfahren: Die Zerstörung der Aura und damit der kontemplativen Erfahrung wird nun von Benjamin problematisiert, da sie von der Ersetzung des körperlichen Gedächtnisses mit einer körperlichen Dressur parallelisiert wird, durch die das Individuum systematisch darauf konditioniert wird, auf die Chocks der willkürlich gesetzten Reize zu reagie-ren, und damit gegen Erfahrung abgedichtet. Dadurch schrumpfen die Mög-lichkeiten unwillkürlicher Erinnerungen.

c. Herrschaftskritik: Der Baudelaire-Text präsentiert eine geradezu klassische Entfremdungstheorie, die den Körper des Fabrikarbeiters der kontemp-lativen Innerlichkeit des Bürgertums gegenüberstellt. Zugleich wird die Willkürlichkeit der Kulturproduktion, wie sie dann in den geschichtsphi-losophischen Thesen am Beispiel der Geschichtsschreibung ausgearbeitet wird, in ihren groben Zügen skizziert.

6.4 Zusammenfassung und Ausblick

Sichtbar wird dabei zunächst, dass Benjamin die Eigenschaften „willkürlich“ und „unwillkürlich“ auf sehr unterschiedliche Weise einsetzt: Erstens werden damit Er-fahrungen als willkürlich oder unwillkürlich qualifiziert, das heißt als durch an-dere manipulierbar betrachtet oder als akzidentiell betrachtet. Dementsprechend können sich Chocks sowohl willkürlichen als auch als unwillkürlichen Ursprungs erweisen. Zweitens unterscheidet Benjamin zwischen willkürlicher Geschichts-schreibung und unwillkürlicher Erinnerung, womit der Willkür eine herrschafts-theoretische Valenz erhält, die sich darin zum Ausdruck bringt, wem es gelingt, unwillkürlichen Erinnerungen zugunsten einer willkürlichen, öffentliche Chronik

1296 Sich einer Erinnerung bemächtigen …

auszutilgen. Drittens schließlich unterscheidet Benjamin zwischen willkürlichen und unwillkürlichen Erinnerungen, die er als abhängig von willkürlicher und un-willkürlicher Erfahrung körperlicher Arbeit begreift.

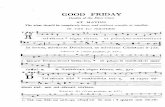

Zusammenfassend kann man die Überlegungen Benjamins in folgendes Sche-ma (Abb. 6.1) überführen:

1. Die Körperdressur in der Fabrik und die mit der Zerstörung der Aura einher-gehende Ausbildung einer taktischen Rezeption führen zu einer Gewöhnung an Chocks. Diese verunmöglicht Erfahrung, indem sie den Körper als Gedächt-nis zerstört. Damit wird das Zustandekommen unwillkürlicher Erinnerungen unwahrscheinlicher.

2. Eine Geschichtsschreibung der Sieger, die auf eine Kontinuität von Vergangen-heit und Gegenwart setzt, sowie das Auseinanderklaffen der Informationen des modernen Zeitungswesens und der Erfahrung des Einzelnen führen zu einer verstärken Erzeugung willkürlicher Erinnerungen. Die darin nicht zum Aus-druck gebrachten Erfahrungen und Erinnerungen der Unterdrückten drohen, dem Vergessen anheim gegeben zu werden.

3. Dagegen insistiert Benjamin auf der Notwendigkeit, sich der stets gefährdeten unwillkürlichen Erinnerungen derjenigen zu bemächtigen, die in der offiziel-len Geschichtsschreibung keinen Platz finden. Die methodische Konsequenz sieht Benjamin dann in einem Verfahren, das jedem Ereignis gleichermaßen ein Recht auf Erfassung und Dokumentation durch den Historiker zuspricht.

Abb. 6.1 Schemata der Eigenschaften „willkürlich“ und „unwillkürlich“ nach Walter Benja-min. (Quelle: Eigene Darstellung)

130 L. Alberth

Wie lässt sich an eine solche Konzeption von Kulturfabrikation, Erinnerungstheo-rie und Herrschaftsanalyse anschließen? Abschließend sollen nun zwei Themenfel-der skizziert werden, die als besonders fruchtbar erscheinen. Ein erstes Themenfeld würde körpersoziologisch die Prozesse der Inkorporierung mit den damit einher-gehenden Prozessen des Erinnerns und vor allem Vergessens von körperlichen Ge-brauchsweisen in den Blick nehmen. Ein zweites Themenfeld würde das Erinnern als Herrschaftsstrategie der Fabrikation von Kultur fokussieren.

1. Benjamins Theorie der Körperdressur erinnert nur vermeintlich an Michel Foucaults Konzept des Disziplinarindividuums (Foucault 1977), kommt der Disziplin doch bei Benjamin keine produktive, sondern destruktive Kraft zu. Berücksichtigt man die gedächtnistheoretischen Implikationen, so lässt sich seine These auch als Prototheorie des Habitus als soziales Gedächtnis verstehen. Die Vorstellung vom Körper als sozialisiertem Gedächtnisspeicher von Routi-nen ist nicht weit. So schreibt Pierre Bourdieu: „Die Primärerziehung geht mit dem Körper wie mit einer Gedächtnisstütze um. Sie ‚verdummt‘ gleichsam die Werte, Vorstellungen und Symbole, um sie der Ordnung der Kunst zuzuführen, jener reinen Praxis, die bar aller Reflexion und Theorie ist. Sie zieht größtmög-lichen Gewinn aus der ‚Konditionabilität‘ der menschlichen Natur, die Kultur – im Sinne einer cultivation –, d. h. die Einverleibung von Kultur möglich macht“ (Bourdieu 1979, S. 199). Der Körper dient als Mittel, kulturelle Willkür durch den Prozess ihrer Somatisierung unhinterfragbar zu machen. Begreift man (kontemplative) Einübung und Dressur als zwei Möglichkeiten des Umgangs mit dem Körper, so lassen sich die sozialisatorischen Inkorporierungen auch unter dem Aspekt des Vergessens thematisieren. Die Ausbildung eines spezi-fischen körperlichen Gedächtnisses impliziert nämlich auch die Vernichtung von Nebenmöglichkeiten, das heißt von bereits vollzogenen oder in Reichweite befindlichen Gebrauchsweisen des Körpers. Durch die sozial strukturierten (für Bourdieu v. a. klassen- und geschlechtsspezifischen) praktischen Handlungs-vollzüge werden gerade Körpererfahrungen und damit auch das manipuliert, was überhaupt erinnert werden kann. Man könnte also danach fragen, welche Möglichkeiten der Körper im Laufe seiner Sozialisation vergessen hat oder wel-che man ihn hat vergessen lassen.5

2. Ein zweites Feld eröffnet sich, wenn Erinnerungspraktiken selbst als Strategien der Absicherung von Herrschaft gefasst werden – etwa als Genealogie oder Chronik: „Die Herrscher usurpieren nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft, sie wollen erinnert werden, setzen sich in ihren Taten Denkmä-

5 Für ein eindrückliches Beispiel sei auf die Veränderung des Werfens von Bällen in der Soziali-sation der Geschlechter verwiesen, die durch das Vergessen von körperlichen Gebrauchsweisen ein je ganz anderes Verhältnis des Geschlechtskörpers zur Welt hervorbringt (Young 1980).

1316 Sich einer Erinnerung bemächtigen …

ler, sorgen, dass diese Taten erzählt, besungen, in Monumenten verewigt oder zumindest archivarisch dokumentiert werden“ (Assmann 1997, S. 71). Mit Benjamin lässt sich also sowohl auf die Herrschaft legitimierende Funktion des kulturellen Gedächtnisses, als auch auf die herrschaftskritischen Erinnerungen der aus offizieller Geschichtsschreibung respektive dem öffentlichen Gedenken Ausgeschlossenen Bezug nehmen. Während sich in der Geschichtswissenschaft längst Methoden einer Geschichte „von unten“ etabliert habe, die sich den klei-nen Leuten und Ereignissen widmen,6 ist die Frage, wie zwischen Herrschaft legitimierenden und opponierenden Erinnerungspraktiken unterschieden wer-den kann, weniger klar. So entstanden mittlerweile eine ganze Reihe an Studien zu nationalen und europäischen Erinnerungsorten (François und Schulze 2001; Leggewie 2011; Münkler 2009; Sabrow 2009) doch ist damit genau das Gegenteil dessen eingetreten, was sich Pierre Nora von der Einführung seines Konzep-tes der „lieux memoire“ erhoffte. Richtete sich das Konzept gerade gegen eine nationalistische Vereinnahmung, so sei es „vom Sog der gegenwärtigen Geden-korgien mitgerissen worden. Und kaum war der Ausdruck ‚Erinnerungsort‘ geprägt, ist mit ihm ein Werkzeug, das zur Schaffung von kritischer Distanz geschmiedet worden war, zum Instrument des Gedenkens par excellence gewor-den“ (Nora 2005, S. 543). Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch Helmut König, der mit seiner Studie Politik und Gedächtnis explizit an Walter Benjamin anschließt. Er sieht die Suche nach den kollektiven europäischen Erinnerungs-orten kritisch, weil sie in einem additiven Verfahren die nationalen Erinne-rungsorte zusammentrage, ohne die spezifische europäische Qualität kenntlich zu machen: „Europa legt die Erinnerungsorte seiner Einzelstaaten zusammen, und die Einzelstaaten laden die anderen Mitgliedsländer ein, die eigenen Erin-nerungsorte gemeinsam zu würdigen. In diesem Sinne verstand zum Beispiel der französische Präsident Nicolas Sarkozy offenbar die Feiern zum Jahrestag der Französischen Revolution im Juli 2007 als Fest Europas. Zum französischen Nationalfeiertag der Erinnerung an den Sturm auf die Bastille lud Sarkozy die 26 EU-Partnerstaaten Frankreichs zu einer gemeinsamen Feier ein. An der Militär-parade nahmen Besucher und Abgeordnete aus allen Partnerstaaten teil“ (König 2008, S. 643).

Da vor diesem Hintergrund kaum darauf zu hoffen ist, dass sich die unwillkürli-chen Erinnerungen ohne weiteres aufspüren lassen, bleibt als Möglichkeit zunächst

6 Vor allem aus dem Umfeld der Tradition der Ecole Annales entstammten Arbeiten, die das wirtschaftliche Leben der Bevölkerung (Braudel 2001), den Alltag (Corbin 1999; Ginzburg 1990) und ihr privates Leben (Duby und Ariés 1999); das Leben der Frauen (Duby und Per-rot 1997), oder der Homosexuellen (Veyne 1984) thematisierten. Für die Perspektive der in-digenen Bevölkerung Nordamerikas, siehe Zinn (1980).

132 L. Alberth

nur, die Erinnerungspraktiken selbst als Modus der Generierung und Stabilisie-rung von Zeithorizonten zu begreifen, auf die jede Fabrikation von Kultur ange-wiesen ist.7 Nur in der empirischen Analyse der Kulturgüter selbst, von denen Ben-jamin schreibt, dass sie „niemals ein Dokument der Kultur [seien], ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein“ (Benjamin 2010b, S. 34) muss sich erweisen, wo herrschaftskonforme Überlieferung und die von ihr dem Vergessen überantworte-ten Erinnerungen auseinander treten.

Literatur

Agamben, G. (2004). Kindheit und Geschichte. Zerstörung der Erfahrung und Ursprung der Geschichte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Alberth, L. (2012). Die Fabrikation europäischer Kultur. unveröffentlichte Dissertations-schrift, eingereicht im Fachbereich Bildungs- und Sozialwissenschaften an der Bergi-schen Universität Wuppertal.

Anderson, B. (1996). Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts. Frankfurt a. M.: Campus.

Assmann, J. (1997). Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck.

Benjamin, W. (1983). Das Passagen-Werk. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.Benjamin, W. (1991a). Berliner Chronik. In R. Tiedemann & H. Schweppenhäuser (Hrsg.),

Walter Benjamin: Gesammelte Schriften (Bd. IV, S. 465–519). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.Benjamin, W. (1991b). Berliner Kindheit um Neunzehnhundert. In R. Tiedemann & H.

Schweppenhäuser (Hrsg.), Walter Benjamin. Gesammelte Schriften (Bd. VI, S. 385–433). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Benjamin, W. (1991c). Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Zweite Fassung. In R. Tiedemann & H. Schweppenhäuser (Hrsg.), Walter Benjamin: Ge-sammelte Schriften, (Bd. VII.1, S. 350–384). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Benjamin, W. (1991d). Denkbilder. In R. Tiedemann & H. Schweppenhäuser (Hrsg.), Walter Benjamin: Gesammelte Schriften (Bd. IV.1, S. 305–438). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Benjamin, W. (1991e). Über einige Motive bei Baudelaire. In R. Tiedemann & H. Schweppen-häuser (Hrsg.), Walter Benjamin. Gesammelte Schriften (Bd. I.2, S. 605–654). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Benjamin, W. (2010a). Manuskripte – Entwürfe und Fassungen. In C. Gödde & H. Lonitz (Hrsg.), Walter Benjamin: Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe. Bd. 19. Über den Begriff der Geschichte (S. 107–156). Berlin: Suhrkamp.

7 Die Fabrikation von Kultur bedarf m. E. der Definition von drei Momenten: Neben der 1.) Generierung von stabilen Zeithorizonten in der Form historischer Periodisierungen (deren Funktion Erinnerungen oder Geschichtsschreibung als zwei unterschiedliche Modi über-nehmen) sind zudem die 2.) Bestimmung der Vergleichskontexte der Kultur in Form einer Innen-Außen-Differenzierung (das heißt das, was noch zur Kultur gehört und was nicht mehr) und die 3.) Produktion symbolischer Referenzobjekte (zum Beispiel Trachten, Hym-nen, Gebäude, Monumente) notwendig. Für den Fall der Fabrikation europäischer Kultur, siehe meine an der Bergischen Universität eingereichte Dissertationsschrift (Alberth 2012).

1336 Sich einer Erinnerung bemächtigen …

Benjamin, W. (2010b). Über den Begriff der Geschichte. Benjamins Handexemplar. In C. Gödde & H. Lonitz (Hrsg.), Walter Benjamin: Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtaus-gabe. Bd. 19. Über den Begriff der Geschichte (S. 30–44). Berlin: Suhrkamp.

Bergson, H. (1991). Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist. Hamburg: Meiner.

Bourdieu, P. (1979). Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Braudel, F. (2001). Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. 3 Bände. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Corbin, A. (1999). Auf den Spuren eines Unbekannten. Ein Historiker rekonstruiert ein ganz gewöhnliches Leben. Frankfurt a. M.: Campus.

Duby, G., & Perrot, M. (1997). Geschichte der Frauen. 5 Bände. Frankfurt a. M.: Fischer.Duby, G., & Ariés, P. (1999). Geschichte des privaten Lebens. 5 Bände. Frankfurt a. M.: Fischer.Foucault, M. (1977). Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt a. M.:

Suhrkamp.François, E., & Schulze, H. (2001). Deutsche Erinnerungsorte. 3 Bände. München: Beck.Freud, S. (1992). Jenseits des Lustprinzips. In S. Freud (Hrsg.), Das Ich und das Es. Metapsy-

chologische Schriften (S. 191–249). Frankfurt a. M.: Fischer.Ginzburg, C. (1990). Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600. Berlin: Wa-

genbach.Halbwachs, M. (1985a). Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt a. M.:

Suhrkamp.Halbwachs, M. (1985b). Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt a. M.: Fischer.König, H. (2008). Politik und Gedächtnis. Weilerswist: Velbrück.Leggewie, C. (2011). Der Kampf um die europäische Erinnerung. Ein Schlachtfeld wird besich-

tigt. München: Beck.Mauss, M. (1989). Die Techniken des Körpers. In M. Mauss (Hrsg.), Soziologie und Anthropo-

logie 2 (S. 199–220). Frankfurt a. M.: Fischer.Münkler, H. (2009). Die Deutschen und ihre Mythen. Berlin: Rowohlt.Nora, P. (2005). Das Zeitalter des Gedenkens. In P. Nora (Hrsg.), Erinnerungsorte Frankreichs

(S. 543–575). München: Beck.Proust, M. (1991). In Swanns Welt. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Frankfurt a. M.:

Suhrkamp.Raulet, G. (2004). Schockerlebnis, mémoire involontaire und Allegorie. Zu Benjamins Revi-

sion seiner Massenästhetik im Essay „Über einige Motive bei Baudelaire“. In G. Raulet (Hrsg.), Positive Barbarei. Kulturphilosophie und Politik bei Walter Benjamin (S. 151–171). Münster: Westfälisches Dampfboot.

Raulet, G. (2010). Kommentar. In C. Gödde & H. Lonitz (Hrsg.), Walter Benjamin. Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe. Bd. 19. Über den Begriff der Geschichte (S. 157–379). Berlin: Suhrkamp.

Sabrow, M. (2009). Die DDR erinnern. München: Beck.Schöttker, D., & Wizisla, E. (2006). Arendt und Benjamin. Texte, Briefe, Dokumente. Frankfurt

a. M.: Suhrkamp.Veyne, P. (1984). Homosexualität im antiken Rom. In P. Ariés (Hrsg.), Die Masken des Begeh-

rens und die Metamorphosen der Sinnlichkeit (S. 40–50). Frankfurt a. M.: Fischer.Young, I. M. (1980). Throwing like a girl. A phenomenological analysis of femine body com-

portment, mortility and spatiality. Human Studies, 3, 137–156.Zinn, H. (1980). A people’s history of the United States. New York: Harper and Row.