Relato de pesquisa prático-teórica: da similaridade na montagem à tela em movimento

Transcript of Relato de pesquisa prático-teórica: da similaridade na montagem à tela em movimento

Relato de pesquisa teórico-prática: da similaridade na

montagem à tela móvel

Fernando Gerheim

Palavras-chave: Vídeo-instalação, Montagem, Cinefagia,

Imagem-Emersiva

Resumo:

A similaridade está presente no fundamento da

linguagem, mesmo que ela seja de imagens, como a do

cinema. É o que mostram sequências de Outubro (1929), de

Eisenstein, embora o cineasta anuncisse como seu

princípio de montagem o conflito. Será investigada, em

seguida, através da vídeo-instalação CinemObjeto (2012),

realizada como parte de pesquisa teórica-prática aqui

relatada, o uso da montagem para além da gramática interna

do filme, levando em consideração os elementos que

circunscrevem o cinema, tanto material e tecnicamente

quanto em termos de formas discursivas. A montagem aqui

não é entre duas imagens, mas entre imagem e tela. Esse

procedimento, através da “exterioridade da linguagem”,

produz “imagens emersivas”. Entre vídeo-instalação e

filosofia da linguagem, estreitando relações entre teoria

1

e prática, esta pesquisa em progresso explora

possibilidades do audiovisual e da reflexão a partir

dele.

Abstract:

The similarity is present in the foundation of the

language, even if it is of images, such as film. This is

apparent in sequences October (1929), Eisenstein,

although the filmmaker said that his montage’s principle

was the conflict. Will be investigated, after, through

the video installation CinemObjeto (2012), performed as

part of theoretical and practical research reported here,

the use of the assembly beyond the internal grammar of

the film, taking into account the factors that delimit

the film, either materials and technically and in terms

of discursive forms. The assembly here is not between two

images, but between image and screen. This procedure, by

"external language" produces "emerging images". Between

video installation and philosophy of language,

strengthening relationships between theory and practice,

this ongoing research explores the possibilities of

audiovisual and reflection on their achievement.

1

2

Sequências de Outubro (1929), de Eisenstein,

contradizem o conflito como princípio declarado de

montagem do cineasta. Tomemos a antológica montagem que

coloca lado a lado o general diante da porta do Palácio e

a cauda do pavão se abrindo. A junção desses fragmentos

pretende significar a vaidade do militar seduzido pelo

poder (FIG. 1). O que resta, obtuso, não obstante dotado

de significação, é o fato de o pavão girar varrendo

graficamente o quadro do centro para a esquerda, e a

porta alta e ornamentada do gabinete do poder, por onde o

general entra, abrir, no fragmento seguinte, num

movimento graficamente similar. A relação proposta entre

coisas tão díspares – a vaidade do militar é igual à

cauda do pavão se abrindo – é de similaridade simbólica,

mas também existe similaridade gráfica, na dimensão

sensível ou, como queria o diretor, emocional-

fisiológica. As imagens, nesta e em outras sequências de

Outubro, como veremos, fazem o mesmo que o conceito:

aproximam elementos diferentes por semelhança. Com isso

pretendo mostrar que, de modo tanto mais surpreendente se

considerarmos que Eisenstein dizia que seu princípio de

montagem era o conflito1, a similaridade é tão fundamental

para a linguagem que está presente mesmo na linguagem por

imagens criada para o cinema.

1 “A lógica da forma orgânica versus a lógica racional produz, em colisão, a dialética da forma artística.” A oposição entre natureza e cultura, motor da história dialética, está na base da concepção de montagem do cineasta. Pag. 50. Dramaturgia da forma do filme, in A forma do filme.

3

FIG. 1

Podemos compreender este movimento similar de acordo

com a idéia eisensteniana de decomposição dos fragmentos

em parâmetros internos de luminosidade, contraste,

duração, cor, volume, ângulo etc. Além de ter como

unidade mínima da montagem não o plano, mas o fragmento,

uma segunda decomposição é operada no interior do próprio

fragmento. Em Eisenstein, nem a unidade mínima é

indivisível. Os parâmetros dizem respeito às

características plástico-materiais da imagem, o que

Barthes chamaria de o seu sentido obtuso2.

Mas qual os parâmetros de montagem entre os dois

fragmentos? Sua lógica interna?

Aos 29 minutos de filme, a imagem do militar de

braços cruzados é montada com a imagem da miniatura de

Napoleão de braços cruzados enquadrada do mesmo modo

(FIG. 2). A escala e o volume são similarares. Na mesma

sequência, taças e vasos de cristal aparecem

enfileirados, num fragmento, de modo similar a

soldadinhos de chumbo, no fragmento seguinte, ambos

destacados contra o fundo negro (FIG. 3).

2 Para Roland Barthes, nas imagens há um sentido óbvio, literal, e outro obtuso, opaco, que emana da própria imagem. Cf. O óbvio e o obtuso.

4

FIG. 2

FIG. 3

Quando Eisenstein quis expressar idéias por imagens,

ele elegeu parâmetros que deveriam emanar das próprias

imagens. Embora os fragmentos se choquem (a cauda do

pavão está fora do contexto do palácio do governo etc), o

cineasta cria uma relação de similaridade visual entre

eles. Sua inspiração nas metáforas, retirada da linguagem

dos ideogramas, não pode abrir mão da similaridade para

criar a linguagem do cinema.

Breve revisão do tema sígnico: 1. a associação por

similaridade, para Roman Jakobson, é um dos dois tipos

fundamentais de atividade mental e de arranjo da

linguagem (o outro é a contextualização ou a combinação).

5

Todo o pensamento corresponde, segundo o linguista, a um

dos dois tipos de arranjo da linguagem: associações por

similaridade ou por continguidade. 2. O conceito de

Interpretante de C. S. Peirce, define a relação que se

estabelece entre um signo e aquele outro signo no qual,

necessariamente, o primeiro terá de ser interpretado.

A relação entre esses dois signos, no caso da

montagem intelectual eisensteniana, corresponde ao eixo

da similaridade e ao pólo metafórico da linguagem.

Voltando ao primeiro exemplo: o que um pavão tem a

ver com negociações na cúpula do poder? Segundo a teoria

de Jakobson, as operações de seleção, diferente das de

combinação, operam por similaridade. O pavão e a porta do

palácio pela qual os militares entram não se combinam em

um mesmo contexto em uma relação de contiguidade, mas de

similaridade formal; é como se uma imagem pudesse

substituir a outra, pois elas se equivalem.

Aos 31 minutos do filme, forças contra-

revolucionárias tentam tomar o governo provisório em nome

de Deus e da Pátria. Eisenstein constrói, nas imagens, o

sentido de que os poderes religiosos são alienantes

colocando estátuas e bonecos de deuses de várias

religiões, do cristianismo ao paganismo e às religiões

orientais, montados lado a lado, sem hirarquia. As

figuras são equiparadas por parâmetros visuais: o

enquadramento, a luminosidade, o grafismo – seja pela

similaridade, como um sinônimo visual formal, seja pelo

antônimo estabelecido sobre um fundo comum.

6

A idéia de pátria é expressa pelos símbolos da

hierarquia militar (condecorações, medalhas etc),

seguindo o mesmo método de arranjo por similaridade a

partir de certos parâmetros dados pela própria imagem.

Mas agora a duração dos planos é irregular, de acordo com

as propriedades plásticas dos objetos que aparecem, e a

montagem não é mais apenas métrica, passa a ser também

rítmica3. Nessa sequência, por exemplo, os pelos da

sobrancelha e da barba do ídolo pagão contrasta, de

acordo com o parâmetro de textura, com a brancura lisa da

porcelana do Buda (FIG. 4).

FIG. 4

Novos símiles sobressaem quando o general Kornilov

de braços cruzados é montado com a estátua de Napoleão na

mesma posição. (FIG. 5) As coisas são símbolos,

representações de idéias, quase palavras; não são coisas

reais registradas por uma câmera.

3 Eisenstein classifica a montagem em cinco tipos: métrica, rítmica, tonal, atonal e intelectual. Cf. Métodosde montagem, in A forma do filme.

7

FIG. 5

Se a similaridade, que orienta a montagem em

Eisenstein, corresponde a um dos modos fundamentais de

arranjo dos signos segundo Jakobson, vejamos o que diz o

linguista:

“Os constituintes de um contexto têm um estatuto de

contigüidade, enquanto num grupo de substituição os

signos estão ligados entre si por diferentes graus de

similaridade, que oscilam entre a equivalência dos sinônimos

e o fundo comum (common core) dos antônimos.”4

Esses são os dois Interpretantes possíveis para os

signos. Interpretante, segundo C. S. Peirce, é o processo

relacional que se cria na mente do intérprete quando um

signo é interpretado, necessariamente, em outro signo. De

acordo com esse conceito, o significado não é um

reconhecimento da realidade, mas a passagem de um signo a

outro numa cadeia de remissões sucessivas que tem como

único limite o arcabouço histórico. O fundamento da

linguagem, para a semiótica, recua de signo a signo.

4 R. Jakobson, pág. . Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia, in Linguistica e Comunicação. São Paulo:Ed. Cultrix, 19..

8

A montagem, para Eisenstein, é um princípio não só

do cinema, mas de todas as artes e do próprio pensamento.

E o processo relacional que se cria entre um fragmento e

outro, na montagem de Eisenstein, é marcado, como vimos,

pela relação de semelhança.

Para a teoria semiótica, a semelhança não é apenas

um dos modos de arranjo dos signos. Segundo Peirce, ela é

uma força presente tanto nos signos icônicos como nos

dois tipos de argumentação que caracterizam a parte

propriamente simbólica dos signos.

A fórmula do ícone é: o signo tem propriedades

semelhantes às do objeto que ele significa. No caso de uma

pintura monocromática, por exemplo, em que o signo não

tem objeto, tudo o que se poderá dizer a seu respeito

estará na ordem do parecer. O ícone é uma associação na

qual o receptor do signo propõe uma semelhança para

interpretá-lo.

Mas a semelhança não está presente somente na

dimensão icônica e mais primitiva da linguagem. Também na

dimensão simbólica, as duas formas de raciocínio, dedução

e indução, operam por processos de similaridade. No caso

da dedução, parte-se de um pressuposto e busca-se

semelhanças com ele no objeto. A indução parte do

particular, mas terá que reduzí-lo ao que ele tem de

comum com os outros particulares para chegar a uma ideia

geral, privilegiando do mesmo modo a semelhança.

Eisenstein relaciona a montagem a um processo lógico:

“Estamos acostumados a fazer, quase que automaticamente,

9

uma síntese dedutiva definida e óbvia quando quaisquer

objetos isolados são colocados à nossa frente lado a

lado.”5

Na montagem eisensteniana, a similaridade entre

parâmetros opera como fundamento, a despeito do próprio

cineasta, que diz, em sua teoria, ter como princípio de

montagem o conflito. A questão agora é: como lidar com

essa formatação pela linguagem que acabamos de surpeender

por baixo da montagem até mesmo do revolucionário

cineasta russo?

2

O objetivo desse artigo daqui em diante será mostrar

outra possibilidade de usar a montagem, que extrapora a

gramática interna do filme, incorporando sua

circunscrição material-discursiva. Tal exploração tem um

desdobramento teórico: enquanto, para Eisenstein, as

idéias são uma forma, em CinemObjeto (2012), elas são “o

uso” que se faz de uma forma, de acordo com o aforismo de

Wittgenstein6.

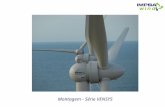

Ao invés de um fragmento ao lado do outro, a

montagem na video-instalação CinemObjeto7 é pensada entre a

5 Palavra e Imagem, pág. 14. In O Sentido do Filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 6 Pág. Investigações Filosóficas. Ed Abril7 Obra apresentada na Artur Fidalgo galeria, no Rio de Janeiro,em janeiro/fevereiro de 2012, durante a exposição Coletiva

10

imagem e a tela. O suporte de projeção é montado com as

próprias imagens que torna visíveis (FIG.6). Assim o

quadro, que circunscreve materialmente o cinema, é

integrado à sua linguagem. Neste cinema fora do quadro, a

tela deixa o impositivo retângulo para adotar a forma do

pictograma de travessia de pedestres que remete às ruas.

Diferente da montagem tradicional, quando as imagens

são colocadas lado a lado, aqui elas são dispostas

literalmente uma sobre a outra. Uma multidão particular

atravessando a rua é projetada sobre o pictograma que

simboliza a travessia do pedestre em geral. O pictograma

que serve de “tela” é o “tipo geral” icônico do design

urbano para travessia de pedestres, em que o particular

é projetado.

Qual a relação criada nessa montagem imagem e tela?

A relação é entre o particular (uma multidão

particular captada atravessando a rua) e o universal (o

signo que a significa) e, ao mesmo tempo, a da multidão

de atravessadores de ruas (o múltiplo) dentro de uma

única figura pela qual todos são representados (o

pictograma). Uma imagem está dentro da outra, tanto no

sentido estritamente visual quanto simbólico. Trata-se de

uma relação entre o conceito, enquanto abstração que cria

tipos gerais, e a percepção, para a qual tudo é

particular e concreto (o particular está, supostamente,

Quântica 3.0. Registro online: http://www.youtube.com/watch?v=luL3bZjAlww.

11

dentro do tipo geral). Uma relação que discute a própria

linguagem, qualquer linguagem.

Seria uma relação entre o signo (conceito) e o

múltiplo (empiria), cuja diversidade o signo reúne. As

imagens de pessoas atravessando ruas é literalmente

superposta ao pictograma que nomeia essas pessoas numa

linguagem icônica universalista, e a relação entre as

duas não se resolve em nehuma terceira imagem criada na

mente do receptor.

Tal relação simplesmente colocaria em circulação as

imagens que a compõem? O particular (pedestres

atravessando a rua) e o geral (signo de travessia de

pedestres) não são fragmentos querendo fundir-se numa

metáfora perfeita como na Imagem eisensteniana. Há uma

espécie de reciprocidade: a imagem é recolhida no signo e

o signo dilata-se na imagem.

Os pictogramas de acrílico espelhado, suspensos a

uma pequena distância da parede por uma linha amarrada a

um prego, balançam levemente. O movimento da imagem

agigantada percorre as paredes opostas. Enquanto a imagem

de cinema se mantém fixa na tela, em CinemObjeto, a própria

tela, duplicada em imagem, está em movimento. (FIG.6) As

imagens das pessoas atravessando a rua refletidas de

volta no espaço têm o contorno dos signos urbanos. O

reflexo agigantado dos dois pictogramas ora parece correr

e deslizar, ora saltitar. A multidão é o múltiplo, o

fluxo; o conceito é a unidade, o fixo. Mas em CinemObjeto

12

mesmo o signo universal, com seus contornos ora mais ora

menos nítidos, está em movimento.

FIG. 6

Cada pequeno movimento dos pictogramas corresponde a

um grande movimento de seus reflexos. Ora um parece

perseguir o outro, ora querer se sobrepôr. E nos reflexos

agigantados, as imagens dos pedestres atravessando dentro

do pictograma de pedestres atravessando a rua são como um

anagrama icônico: ao invés das palavras formarem a imagem

do seu significado, as imagens formam o seu signo

pictográfico.

De fato, a unificação nunca se completa. Pelo

contrário, a imagem se multiplica: além de correr, pular

e perseguir, as imagens se sobrepõem. E os reflexos, ao

se sobrepor, criam uma terceira imagem, não presente em

13

nenhuma delas isoladamente, mas imprevista. (FIGS. 7 e

8).

FIG. 7

A montagem entre as imagens e a tela abre uma nova

possibilidade, no limite exterior da linguagem, mesclando

o cinema com o objeto, a cinescultura, a vídeo-

instalação.

Mas é um segundo conjunto de imagens torna mais

explícita a oposição entre a unidade e o múltiplo, o

conceito e o fenômeno. O fluxo de luz das imagens do rio

faz com que a linearidade do contorno do pictograma perca

a definição, tornando perceptível a ideia de um signo que

se compõe de constrastes, tensões, do choque e do

encontro cintilante e imprevisto entre a percepção e o

conceito.

14

3

O método é simples: incorporar os próprios elementos

materiais que circunscrevem uma determinada linguagem faz

com que ela deixe de privilegiar a similaridade para ser

este encontro cintilante e imprevisto entre a percepção e

o conceito. A imagem do signo universal de travessia de

pedestre, com a imagem da multidão particular de

pedestres dentro, cria uma relação que tem ressonância

dentro da próprio uso do conceito de cinema. Aqui a

apropriação do digital não leva a uma vídeo-instalação de

imagens imersivas, mas de imagens emersivas, em que o

pictograma de travessia de pedestre e a multidão

atravessando a rua estão um dentro do outro, como num

anagrama em que o particular está no geral e o geral no

particular. A imagem emersiva irrompe como descontinuidade

na suposta linearidade das formas discursivas simbólicas

e materiais do cinema. Para ela a montagem não é

similaridade, mas ruptura e diferença.

O reflexo na água do rio, com seus violentos riscos

de luz, é uma imagem quase abstrata que corresponde, de

algum modo, ao fluxo da multidão (similaridade entre

diferentes modos de transcorrer). Esse grupo de imagens é

mostrado ou em planos isolados ou em fusões, criando

texturas que tornam, a maior parte das vezes, a imagem

abstrata. Essa imagem da velocidade da luz, sem forma nem

15

limite, é montada com os contornos bem delimitados dos

pictogramas espelhados que lhe servem de tela. No

reflexo, o jorro luminoso transborda para fora do

contorno sígnico da tela, que, normalmente neutra, ganha

vida própria na imagem. A montagem se dá entre o informe

(o fluxo) e a forma (o signo), fazendo aparecer a

linguagem, porque ela é, sobretudo, entre as imagens e o

seu próprio dispositivo material. A tela torna-se também

imagem, enquanto a imagem torna-se também objetual. Não

há fragmentos que se resolvem em sínteses dedutivas, como

na montagem eisensteniana. As imagens pairam sem síntese,

pois esta montagem volta-se para o próprio dispositivo.

Longe de ser um meio imparcial, a projeção, a tela e o

quadro são significantes de novas significações. Acionar

e evidenciar o aparato técnico, por mais simples que

possa parecer, é um modo de tocar o cerne daquela

linguagem, da qual o aparato parecia estar fora. É como

tocar no osso da linguagem.

O que se entende por linguagem não cabe mais no

linguístico, pois a materialidade não se identifica com a

comunicação de conteúdos nem com a atividade conceitual-

intelectual.

Montar com a própria tela é ampliar a linguagem para

além da comunicação de conteúdos, deixando o cinema da

tela mental para entrar nos seus mecanismos internos, na

sua circulação, no seu corpo. Nessa exterioridade da

linguagem, o pensamento e o corpo são inseparáveis.

16

Apesar de deixar de ser apenas signo para se

transformar num corpo, o cinema não volta a ter uma

forma. Em CinemObjeto ele é, como diz o aforismo de

Wittgenstein, o “uso” que se faz de tal forma. Usar a

linguagem é transformá-la de comunicação de conteúdos em

“forma de vida”, na expressão do filósofo.

Diz o fragmento 43 de Investigacões Filosóficas: “Pode-se,

para uma grande classe de casos de utilização da palavra

‘significação’ – se não para todos os casos de sua

utilização –, explicá-la assim: a significação de uma

palavra é seu uso na linguagem.’’8 Wittgenstein considera

a fala cotidiana, na linguagem pragmática, para demolir a

teoria referencial do significado. Se estendermos o que

ele diz sobre a fala para o cinema, temos que a

significação do cinema é o seu uso. Ela está muito além

de um sentido linguístico, ou melhor, cinematográfico.

Cinemas são formas de vida. E o uso do cinema que

CinemObjeto propõe não é o usual. Wittgenstein faz parecer,

porém, que uma forma de vida não tem conflitos, é

hamogênea. Diz o filósofo: “O aceito, o dado – poder-se-

ia dizer – são formas de vida”9. O aceito, no entanto, é

sempre um jogo de forças no tempo. A ideia da linguagem

como o uso de formas proposta neste relato-ensaio, aqui

diverge da de Wittgenstein. Em CinemaObjeto trata-se, pelo

8 P. 28. WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. Tradução: José Carlos Bruni. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores: Wittgenstein).9 P. 203. Idem.

17

contrário, da emersão de uma forma de vida não dada, mas

construída.

O ponto de vista da linguagem como uso a partir

daquilo que a circunscreve, incluindo assim a sua própria

materialidade, transforma em elemento de significação o

que era considerado exterior a ela, porque aparentemente

indiferente à comunciaçõa de qualquer conteúdo.

Esse olhar materialista é que permite conceber as

imagens técnicas, cujo processo de produção é, pelo menos

em parte, automatizado. De acordo com Philippe Dubois, o

cinema é uma imagem técnica de terceira ordem, que

acrescenta a impressão de movimento e a imaterialidade da

projeção à imagem. Estas eram características ausentes

dos dispositivos óticos da câmera obscura (imagem técnica

de primeira ordem) e da fotografia (imagem técnica de

segunda ordem). CinemObjeto surge a partir do isolamento de

uma das características materiais do cinema – a projeção

–, dispositivo invisível que o trabalho transforma em

materialidade significante. Se a tela e o quadro

inscrevem e codificam o cinema, uma vez utilizados eles

próprios como elementos de significação, deixam de ser

uma exterioridade para tornarem-se o corpo sensível da

linguagem.

Há algo de lúdico nessa maneira de CinemObjeto se

apresentar como uma possibilidade entre outras de usar os

dispositivos, afirmando unicamente os próprios espaço e

tempo: a imagem como materialidade presente, contingente

e efêmera. O “monstro hipnótico” ou “o subfilme mítico e

18

infantil”, expressões com que Pasolini definiu o cinema,

aqui é usado conscientemente, e não como instrumento de

manipulação e persuasão. Relacionado pelas primeiras

teorias aos processos mentais, o cinema, deglutido pelo

vídeo, neste trabalho passa a ser concebido como uma

exterioridade da linguagem ou, para ser mais preciso,

como o corpo sensível da linguagem. Há uma evidente

conexão física com o espaço, ocupado pelo movimento

casual de um dispositivo um tanto tosco e inteiramente

transparente. Há uma pré-gramática nessa presença

indicial, de movimento aleatório. A imagem, em CinemObjeto,

não representa a consciência (ainda que sejam as camadas

da memória e do sonho), mas apresenta-se como objeto, na

medida em que é inseparável do dispositivo que a produz.

Seu único fundamento é incorporar aquilo que a

circunscreve para saltar na sua própria invenção.

FIG. 8

19

Bibliografia:

BARTHES, Roland – O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Ed Nova

Fronteira, 1990.

DERRIDA, Jacques – A Farmácia de Platão. São Paulo:

Iluminuras, 1997.

DUBOIS, Phillip – Cinema Vídeo, Godard. São Paulo:

CosacNaify, 2004.

EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme. Rio de Janeiro: Ed.

Jorge Zahar, 2002.

_________________ . O sentido do filme. Rio de Janeiro: Ed

Jorge Zahar, 1990.

GERHEIM, Fernando - Linguagens inventadas - palavra imagem objeto:

formas de contágio. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2008.

JAKOBSON, Roman – Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia.

In Linguística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, s/data.

PEIRCE, C. S. – Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2010.

KRAUSS, Rosalind – A escultura no campo ampliado. Revista Gávea, Rio de Janeiro, n. 1, dezembro de 1984.

20

SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Linguística Geral. São Paulo:

Cultrix, s/data.

WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. Tradução:

José Carlos Bruni. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999

(Coleção Os Pensadores: Wittgenstein).

Fragmento 43.

“Pode-se, para uma grande classe de casos de utilização da palavra ‘significação’ – se não para todos os casos de sua utilização –, explicá-la assim: a significação de uma palavra é seu uso na linguagem. E a significação de um nome elucida-se muitas vezes apontando para o seu portador (WITTGENSTEIN, 1999, p. 28).

“O aceito, o dado – poder-se-ia dizer – sãoformas de vida” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 203).

Relato de pesquisa teórico-prática: da similaridade na

montagem à montagem com a própria tela

21