Qairawāner Miszellaneen I: Fragmente aus der Bibliothek des Abū l-ʿArab at-Tamīmī...

Transcript of Qairawāner Miszellaneen I: Fragmente aus der Bibliothek des Abū l-ʿArab at-Tamīmī...

Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi

(st. 333/944-45) in der Handschriftensammlung

von Qairawän

Qairawaner Miszellaneen I

Von Miklos Muranyi, Bonn

Privatbibliotheken haben ihren besonderen Reiz; insbesondere dann,

wenn sie berühmten Persönlichkeiten gehören und zugänglich sind.

Aber nur selten wird dem nach solchen Sammlungen Suchenden das

Glück zuteil, in Bestände privater Sammlungen aus dem dritten musli¬

mischen Jahrhundert Einblick zu gewinnen — auch wenn sie heute teil¬

weise fragmentarisch, zerstreut und ungeordnet vorliegen.

Die Manuskriptsammlung der ehemaligen Moscheebibliothek von

Qairawän beherbergt einige Privatsammlungen aus jener Zeit. Ihre

Besitzer, deren Namen wie Exlibris auf den Titelblättern erscheinen,

kennen wir heute jedoch kaum noch; viele von ihnen sind in den tabaqät-

Werken nicht einmal verzeichnet. Der Wert ihres Nachlasses mag uns

jedoch für den Mangel an biographischen Daten über die Sammler ent¬

schädigen. Die drei Handschriftenfragmente aus der Qairawaner

Sammlung, die ich hier erstmalig vorstelle, verdienen in zweierlei Hin¬

sicht besondere Beachtung: sie sind, zum einen, im Besitz des berühm¬

ten Qairawaner Gelehrten des späten 3. und frühen 4. Jahrhunderts

d.H. Abü l-'Arab al-Tamimi, Muhammad b. Ahmad b. Tamim (st. 333/

944-45) gewesen und tragen seinen Schriftzug'. Zum anderen stellen

zwei von ihnen die ältesten erhaltenen Schriften einer kaum erforschten

literarischen Gattung, des Hlm al-ri^äl aus dem frühen 3. Jhdt. d.H.,

dar. Das dritte Werkfragment gehört einem anderen literarischen

Genre an, ist aber mit dem 'ilm al-ri^äl eng verwandt; es ist ein Frag¬

ment aus der Hadit-hiteratur, speziell eine Sammlung von diversen

tumq zu einem Prophetendictum, die auf dessen Verbreitungsradius im

' Abü l-'Arab war selbstverständlich auch im Besitz anderer Schriften; einigeHefte aus dem Bereich des Fiqh habe ich in meinen Materialien zur mälikitischen

Rechtsliteratur. Wiesbaden 1984, S. 95-96, vorgestellt. — Über ihn siehe GAS. I,356-57; Tartib al-madärik (Rabat), 5/323-26; Ma'älim, 3/36-38.

Fragmente aus der Bibliothek des Abu l-'Arab al-Tamimi 513

2. Jhdt. d.H. schließen lassen. Die in den hier vorgestellten Fragmen¬

ten präsentierten Wissenschaftsdisziplinen — Hadil-Liter&tuT und Hlm

al-ri^äl — sind Stiefkinder in der ansonsten regen Gelehrsamkeit von

Qairawän und des islamischen Westens im 3. und 4. Jhdt. d.H. gewe¬

sen. Daher zählen sie auch in dieser Hinsicht zu den seltenen Exempla¬

ren der /^arfj|-Wissenschaften in einer der wertvollsten, aber nur wenig

bekannten Manuskriptsammlungen Nordafrikas.

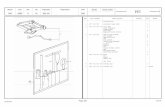

Ms. Nr. 1516

14 fol. 24 X 17 cm, etwa 33 Zeilen/Blatt; unregelmäßiges, etwas rissiges

Pergament (raqq), Titelblatt sehr beschädigt.

Titelblatt (fol. 1 recto):

jJU 0^ -^i J JWJ\ j^l I ^ ^l:^ *j

(sie) JjJI <jj iU-JI ^ S 1 ^ Cni^l o- LU' iiJJl <j Jj"^' -r-^^'

(sie) ,>jLI J-\, (sie)

JU J\ üi JaI olä [ U| .J<£ <jj

jJL> j;,, J_C JJ-1 J_J.l J\ JC- ,_JJ^ JJ-l iljj

o*. -y, -^.«.^

Das Heft endet auf fol. 13 recto wie folgt:

*jT, ^1 Jp <ui ,;J.Ui i.^ JJ xJ-\, JW üj^, j*i oüJ» ..jtf ^-

---^ ^ jltI ^ti" ^ <izS

Anschließend auf fol. 13 recto-14 verso folgen einige Hadite in der Ri¬

wäya von Furät b. Muhammad al-'Abdi, Abü Sahl (st. 292/904)^ die

ausnahmslos auf al-Mufaddal b. Fadäla, Abü Mu'äwiya al-Mi§ri (101/

719-181/797 oder 182/798)^ zurückgehen. Diese Nachträge sind ofTen¬

sichtlich während der Vorlesungen bei Furät b. Muhammad aufgezeich¬

net worden, an denen auch der Besitzer des Heftes, Abü l-'Arab teilge¬

nommen haben kaim; er ist als Schüler von Furät b. Muhammad aus¬

gewiesen und zitiert seinen Lehrer in seinem teöa^ä^-Buch mehrfach —

haddatani/sami'tu/qäla li Furät b. Muliammad — direkt. Diese Samm¬

lung endet mit: sami'tu ^ami'ahä min Furät; sie ist aber nicht von Abü 1-

'Arab selbst geschrieben worden. Da er jedoch als Besitzer des Heftes

auf dem Titelblatt erscheint, dürfte der Nachtrag aus derselben Zeit

^ stammen.

^ Über ihn: Aghlahides/TAL-Bi, 325; Ben Cheneb, 141 und ibidem. Index,280.

3 Über ihn: Tahdib, 10/273-75; Ibn Sa'd, VII/2.204; Kindi/GuEST, 377-83:

385-87; Futüh Misr/ToRREV, 244,16-20.

514 Miklos Muranyi

Inhalt des Heftes

fol. lb der Anfang fehlt. Die Liste beinhaltet die Generation der Tä¬

bi'ün, die in Basra gelebt haben,

fol. 3 a tasmiyat man nazala l-Ba^ra min al-sahäba

fol. 4 a tabaqät al-Bagdädiyyin

fol. 5b tabaqät al-Wäsitiyyin

fol. 7 b ohne neue Überschrift beginnt hier wohl das im Titel genannte

Kitäb tabaqät ahi al-Basra wa-ma'rifat al-ri^äl

fol. 9 b ashäb al-Hasan (al-Basri) wa-Ibn Sirin wa-man käna fi tabaqa-

tihim — wohl ein Untertitel im Kapitel von fol. 7 b

Es ist etwas ungewöhnlich, daß das Heft mit der Generation der Täbi'ün

und nicht mit der Namenliste der Sahäba beginnt.

Verfasser:

Ahmad b.'Abd Alläh b. §älih b. Muslim, Abü 1-Hasan al-Tgli (181/

797-261/975)*. Er lebte in Kufa und Bagdad, übersiedelte dann wäh¬

rend der Mihna nach Aträbulus in Nordafrika. Hier ist er als Hadit-K.en-

ner berühmt geworden. Das vorliegende Heft stellt einen Teil seines

Kitäb al-ta'rih wa-ma'rifat al-ri^äl al-tiqät dar, das Ibn Hagar al-'Asqa¬

läni unter diesem Titel, in der Riniäya. von Sälih b. Ahmad b.'Abd Alläh

al-'Igli erhielt' und in seinem Tahdib al-tahdib durchgehend zitiert. Auf

dieses Buch, das der Sohn erst in Aträbulus im Jahre 257/870 erhielt

{Bagdad, 9/214,7), weist noch al-Dahabi als ein nützliches Werk über

^arh wa-ta'dil (Tadkira, 560) hin.

Die Riwäya des Buches ist hier mit dem Namen des Ahmad b. Mu'tib

b. Abi 1-Azhar, Abü Öa'far (st. Dü 1-Qäda276 oder 277/Febr. 890-891 )*

verbunden, der in Nordafrika vor allem durch die Überlieferung der

Schriften des 'Igli bekannt geworden ist: sami'a min Abi l-Hasan al-Küfi

Qami'a mä 'indahu (Aghlabides/TAL,Bi 255). Wahrscheinlich während

seiner ausgedehnten Studienreise in den Osten und nach Medina kam er

mit al-'Igli in Aträbulus zusammen und brachte sein Werk nach Qaira¬

wän. Abü l-'Arab lobt ihn ausdrücklich als Kenner des Hadit und der

Traditionarier — ein in Qairawän nicht alltägliches Phänomen. Die

■» Über ihn siehe: GAS, I, 143; al-§afadi: al-Wäfi bil-wafayät. Bd. VII. Ed.Ihsän 'Abbäs. Wiesbaden 1969, S. 79-80.

' Siehe Ibn Hagar: Fihrist marwiyät Saihinä. . .Ibn Ha^ar al-'Asqaläni. Ms.Berlin 10213 (11272), fol. 86b-87a.

*■ Über ihn siehe: Aghlabides/T ai.bi, 255-60; Dibä^, 1/147; Ma'älim, 2/177-180; Ben Cheneb, 138-39; M. Talbi, &nirat 312 u. 317.

Fragmente aus der Bibliothek des Abu l-'Arab al-Tamimi 515

Beschäftigung mit Hlm al-hadit und Hlm al-ri§äl hatte in der ansonsten

sehr regen Gelehrsamkeit in der Stadt wenig Platz; nur ein kleiner Kreis

scheint sich mit dieser Disziplin befaßt zu haben. Die Gelehrten Qaira-

wäns treten in jener Zeit vor allem als Fuqahä' in Erscheinung, die sich

um das Hadit nur wenig kümmerten, sich mit Isnaden nicht auseinan¬

dersetzen wollten, sondern — als praxisbezogene Juristen — eher das

Verständnis einer Rechtsfrage (mas'ala) förderten.

Der berühmte Rechtsgelehrte Muhammad b. Ibrähim b. 'Abdüs (202/

817-260/874 - GAS, I, 473-74) ist einer derjenigen Fuqahä' in Qaira¬

wän des 3. Jhdts. gewesen, der mehr Wert auf das Verständnis einer

aktuellen Rechtsfrage und ihre Beantwortung legte als auf die Kenntnis

der Namen von Prophetengefährten, den Vermittlern juristischer Nor¬

mativen. Sein Ratschlag an seine Schüler: ifliam hädihi l-mas'ala fa-

innahä anfa'u laka min ma'rifat ism Abi Huraira (wa-fi riwäyat 'anHam-

mäs) hädä ahabbu ilayya min ma'rifat ism Abi Sa'id al-Hudri\ zeigt ein¬

deutig, daß das Traditionsmaterial als Quelle der Rechtsfindung noch

damais keine unumstrittene Priorität genoß.

Diese Tendenz ist bereits in der Generation vor Mälik b. Anas im Kreis seiner

älteren Zeitgenossen in Medina zu beobachten. Ein altes Fragment aus demKitäb al-ha^§deti 'Abd al-'Aziz b.'Abd Alläh b. Abi Salama al-Mägiäün (st. 164/

780-81) ist kaum Aodi<-orientiert; seine Diktion entspricht weitgehend den spä¬teren ?;iMA?a^'ar-Werken des 3. Jahrhunderts d.H. Das Traditionsmaterial ist

schon hier entweder sekundär, oder aber erst in seinem Anfangsstadium vor¬handen. Deshalb die Kritik Mälik's am Werk al-Mägi§ün's: 'amila dälika kalä¬

man bi-gairi haditin wa-lau kuntu anä lladi 'amiltu la-bada'tu bil-ätärtumma Sadadtu dälika bil-kaläm (al-Tamhid, 1/86; Tartib al-madärik, 2/75). —

Zum Werk siehe: M. Muranyi: Ein altes Fragment medinensischer Jurisprudenzaus Qairawän. Wiesbaden 1985. (AKM).

Diese Einstellung zum Hadit und seinen Überlieferern beschränkte sich

sicherlich nicht nur auf Ibn 'Abdüs und seine Anhänger. Die Gelehrten

von Qairawän waren im allgemeinen keine muhadditün, die sich mit

Fragen der Überlieferungsmodalitäten auseinanderzusetzen pflegten.

Es gehörte wohl schon zu den Ausnahmen, wenn Qairawaner Gelehrte

sich dieser Wissenschaftsdisziplin widmeten. Einen Schüler des 'Igli

aus Qairawän, Mähk b.'Isä al-Qafsi, Abü 'Abd Alläh (st. 305/917) cha¬

rakterisiert der Lokalhistoriker al-Hu§ani (st. 361/971 - GAS, I, 363)

mit der beachtenswerten Bemerkung: lau 'äSa qalilan wa-imtadda bihi l-

' Aghlabides/TAL,m, 191; — überliefert durch seinen Schüler Luqmän b. Yüsuf(st. 319/931 — Ben Cheneb, 171), gekoppelt mit der Riwäya des Hammäs b.Marwän al-Qädi (st. S03/915 - Aghlabides/TALBi, 340-50). Vgl. M. Muranyi,Materialien, S. 68.

516 Miklos Muranyi

'wnru la-galaba 'alä ahli l-Qairawän 'ilmu l-hadif. Abü l-'Arab selbst

zählt ihn zu den 'ulamä' ashäb al-hadit bil-magrib {Bagdad, 4/214,6). Die

Mehrheit der Qairawaner Gelehrten waren eben an ra'y orientierte

Fuqahä', die in juristischen Fragen nur selten auf das Hadit zurückgrif-

fen'. Das Ergebnis dieser Haltung ist in den erhaltenen Fiqh-Büchern

aus jener Zeit gut attestiert'". Daher dürfte das Manuskript aus der

Bibliothek des Abü l-'Arab zu den seltenen Exemplaren dieser Litera¬

turgattung in Qairawän gezählt werden.

Die Eintragungen auf dem Titel- und Endblatt des Heftes lassen das

Alter der Kopie annähernd bestimmen; das Manuskript gehört zweifel¬

los zu den ältesten, gegenwärtig bekannten Schriften dieses Genres. Es

ist nach dem kitäb des Räwi Ibn Mu'tib, wahrscheinlich noch zu seinen

Lebzeiten, in der zweiten Hälfte des 3. Jhdt. d.H. in Qairawän angefer¬

tigt worden. Dieses im Kolophon genannte kitäb des Ibn Mu'tib ent¬

stand wahrscheinlich in Aträbulus, in der ersten Hälfte des 3. Jhdts.

d.H., nach der Flucht al-'Igli's vor der mihmi {um 218/833 — Bagdäd, 4/

215,6-7) nach Nordafrika. Die Begegnung zwischen Ibn Mu'tib und al-

'Igli kam also in dieser Zeit — bis 261/975 — zustande.

Es ist nicht bekannt, daß al-'Igli selbst in Qairawän gewesen ist; wir

wissen nur, daß Qairawaner Schüler bei ihm in Aträbulus studierten.

Die Entstehung des kitäb von Ibn Mu'tib und die Abschrift des vorlie¬

genden Manuskriptes liegen somit nicht weit auseinander; letzteres

steht in unmittelbarem Kontakt mit dem wahrscheinlich beim Verfasser

angefertigten Original. Wenn man bedenkt, daß wir nur noch eine späte

Bearbeitung von al-'Igli's Werk - u.d.T. al-Tiqät (GAS, I, 143) - aus

dem frühen 9. Jhdt. d. H. besitzen, ist dieses alte Heft aus Qairawän von

besonderer literarhistorischer und überlieferungsgeschichtlicher Be¬

deutung.

* Ben Cheneb, 174; Aghlabides/Yx-Lm, 397.

' Siehe z.B.: wa-käna l-aglab 'alaihi hafz ra'y AShab wa-fiqhihi: Tartib al-madärik (Bekir), 2/21 — über Sa'id b. Hassän al-§ä'ig (st. 236/850). —

käna. . .'äliman bil-ra'y mutafanninan hädiqan bil-kaläm fi masä'il: Tartib al-

madärik (Rabat), 4/456 — über Yahyä b. Ayyüb b. Hälid b. Hayyän (st. gegenEnde des 3. Jh. d. H.). Siehe auch meine Materialien, S. 97. — Daß nordafrika¬

nische Gelehrtenkreise mehr Interesse liir Fiqh als für das Hadit gezeigt haben,erwähnt noch al-Huäani in einem lehrreichen Bericht über den Traditionarier

Müsä b. Mu'äwiya al-Samädihi (siehe unten Anm. 16): sami'tu ba'eja l-Suyüh wa-dukira fadlu l-tafaqquh 'alä katrati l-riwäya wa-^am'i l-ahbär (!) fa-qäla hädä l-

Samädihi 'alä katrati ^am'ihi wa-'adadi riwäyatihi (Ben Cheneb, 107).

Siehe hierzu meine Materialien zur mälikitischen Rechtsliteratur, S. 67-69 u.78-79.

Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 517

Inhaltlich hietet das Manuskript allerdings kaum Neues; es ist eine

Sammlung von Namen bekannter und weniger bekannter muhadditün,

versehen mit den üblichen Prädikaten des ^arh wa-ta'dil als tiqa, da'if

al-hadit, salih, matrük, lä ba'sa bihi, teilweise mit dem Hinweis rawä 'an /

wa-yarwi 'anhu, kutiba 'anhu / yuktabu 'anhu usw., etwa in der Diktion

des Kitäb al-tänh wal-'ilal von Yahyä b. Ma'in (158/775 - 233/847 -

GAS, I, 106-7) in der Riwäya von Abü '1-Fadl al-'Abbäs b. Muhammad

al-Düri (st. 271/884)". In diesem Frühstadium der Traditionskritik

sind solche Listen nichts anderes als trockene Lektüre gewesen und

dienten überwiegend dem Zweck, Traditionarier mit einem der Qualifi¬

kationsmerkmale zu versehen. Über ihre Lebensumstände sagen diese

Sammlungen nichts, oder nur sehr wenig aus. Bei al-'Igli erfahren wirnicht einmal ihre Lebensdaten. Auch die innere Struktur dieser ersten

Schriften des ^arh wa-ta'dilist noch etwas lose; sowohl al-'Igli im vorlie¬

genden Heft als auch Ibn Ma'in in seinem oben genannten Werk ordnen

die Listen nach Ländern bzw. nach Städten an. Innerhalb dieser Anord¬

nung ist die Liste nicht alphabetisch zusammengestellt, was das Auffin¬den von bestimmten Traditionariern erheblich erschwert.

Parallelstellen zu den Belegen des Manuskriptes bei Ibn Hagar, der in

seinem Tahdib al-tahdib al-'Igli in extenso zitiert, koimten wider Erwar¬

ten nicht gefunden werden. Im Manuskript ist oft um einiges mehr

erhalten als bei Ibn Hagar, der — al-'Igli exzerptierend — nur die Prädi¬

kate des ^arh wa-ta'dil wiederholt. Es kommt auch vor, daß in der Vita

eines muhaddit bei Ibn Hagar jedweder Hinweis auf al-'Igli fehlt, obwohl

jener im Manuskript angeführt ist'^. Manchmal liegen sogar zwei ver¬

schiedene Nachrichten über denselben muhaddit vor; über Man§ür b.

Zädän al-Wäsiti sagt al-'Igli im Manuskript folgendes: wäsiti tiqasakana

l-Ba^ra sami'a min al-Hasan wa-Ibn Sirin wa-gairihim. (sie) wa-käna

" al-Dahabi erwähnt dieses ri^äl-Werk in der Überlieferung von al-Düri wie

folgt: wa-kitäbuhu fi l-ri§äl 'an Ibn Ma'in rnu^allad kabir näfi' yunabbi'u 'an basa-rihifi hädä l-Sa'n (Tadkira, 579). — Ibn Hagar benutzt das Werk in dieser Riwä¬ya, wenn er die Passagen mit wa-qäla l-Düri 'an Ibn Ma'in in seinem Tahdib al-

tahdib einleitet. Er hat das Bueh u. d. T. Ta'rih Yahyä b. Ma'in 'alä l-ri^äl in dieser

Riwäya erhalten; siehe sein Fihrist (vgl. Anm. 5) fol. 91 a. — Das Manuskript istin der Zähiri3'ya-Bibliothek, rnajniü' 112 erhalten (GAS, I, 107) und umfaßt die

muhadditün von Mekka (fol. 1 b) , Medina (fol. 25 b) , Kufa (42 b) , Syrien, Ägyptenund al-öazira (fol. 151b — Ende) in insg. elf a^zä'.

Siehe z. B. 'Iyäd b. Himär b. Abi ffimär: Tahdib, 8/200. Im Ms.: rawä 'anhuMutarrif riwäyatahu 'an al-nabiyy 'alaihi l-saläm haditain au taläta. Oder: Mälik

b. Dinär al-Sulami: Tahdib, 10/14-15. Im Ms. lesen wir: Mälik b. Dinär yuknä

Abä Yahyä wa-käna warräqan yaktubu l-masähif wa-käna zähidan 'äbidan qalil al-hadit tiqatan.

518 Miklos Muranyi

yahtimu l-qur'äna mä baina l-^uhr waL-'a^r wa-yahtimuhu mä baina l-a^r

wal-'iSä'. Bei Ibn Hagar lesen wir: wa-qäla l-I^li ratlun säli^un

muta'abbid Icäna tiqatan tabatan wa-lcäna sari'a l-qirä'a wa-käna yuliibbu

an yatarassala fa-lä yastafi'u^^, was mit dem ersteren Beleg nur teil¬

weise inhaltlich verwandt ist. Wichtiger als kleine inhaltliche Abwei¬

chungen zwischen dem Manuskriptbeleg und Ibn Hagar's Tahdib —

deren Ursache in den verschiedenen Riwäyät des Werkes begründet

sein dürfte — erscheint mir die unterschiedliche Klassifizierung eines

und desselben muhaddit durch al-'Igli. Über Huäaim b. Baäir, Abü

Mu'äwiya lesen wir im Manuskript: tiqatun katiru l-hadit tiqa käna min

huffä?i l-hadit käna yursilu. Dagegen lautet der Beleg bei Ibn Hagar: wa-

qäla l-'I^li HuAaim wäsifiyyun tiqa wa-käna yudallis^'*. Dies stimmt mit

den Meinungen anderer Traditionskritiker überein, die ihm tadlis, nieht

jedoch die Verbreitung von maräsil vorwerfen. Solche Differenzen sind

in der Traditionskritik nicht unerheblich und sollten bei der wünschens¬

werten Herausgabe dieses Heftes vermerkt werden.

" Tahdib al-tahdib. 10/306. - al-Maqdisi, 'Abd al-Ganiy b. 'Abd al-Wähid (st.

600/1203 - GAL. II. 356; Suppl. I. 605), auf dessen al-Kamälfiasmä' al-ri^älmder Bearbeitung von Abü 'l-Haggäg al-Mizzi (st. 742/1341 - GAL.II.64) u.d.T.

Tahdib al-kamäl sieh Ibn Hagar al-'Asqaläni in seinein Tahdib al-tahdib stützt,referiert den obigen Passus ebenfalls, allerdings nicht nach al-'Igli, sondern

nach Ibn Sa'd: käna tiqatan tabatan wa-käna sari'a l-qirä'a wa-käna yuridu yata-rassalu fa-lä yastafi'u. . .. Siehe al-Maqdisi, Ms. Berlin, 9925, fol. 129 a —so aueh

Ibn Sa'd, VII/2. 60, — in identischer gramm. Konstruktion, ohne die Partikel an.Es scheint, als ob der fragliehe Passus bei Ibn Hagar nicht dem tabaqät-Werk.des 'Igli, sondern dem des Ibn Sa'd entnommen worden wäre. Vielleicht irrt sich

Ibn Hagar in seiner Quellenangabe; denn bei al-Maqdisi, dessen Werk er aus¬

wertet, geht derselbe Beleg auf Ibn Sa'd zurück. Möglich wäre noeh die Über¬nahme des Abschnittes bei Ibn Sa'd durch al-'Igli; überlieferungsgeschichtlichkann dies jedoch nicht bestätigt werden.

Tahdib al-tahdib, 11/61. Siehe auch Mizän, 3/257-58. Siehe auch die

Bemerkung von al-'Igli über Muhammad b. Wäsi' b. öäbir in Tahdib, 9/499-

500: 'äbidun tiqatun wa-läkin buliya bi-ruwät sü'in im Vergleich zum Beleg imMs., wo sein Urteil wesentlich günstiger ausfällt: ra^l sälih zähid näsik minhiyäri l-näs wa-afädilihim wa-laisa bi-katiri l-hadit wa-huwa tiqa sähibu svnnatin

wa-hairin 'urida 'alaihi qadä' l-Basra wa-abä. al-Maqdisi, fol. 162 a (siehe Anm.

13) referiert nach al-'Igli ebenfalls tiqatun käna yudallisu, die wohl die ursprüng¬

liche Version des Urteils gewesen sein dürfte. Denn auch naeh al-Hatib al-Bag¬dädi heißt es an derselben Stelle bei al-Maqdisi: wa-qad dallasa Huiaim 'an öäbiral-öu'fi wa-gairihi min maSäyihihi ahädita katiratan (so auch: Bagdäd, 14/86-87). Möglicherweise ist die Variante yursilu auf einen Abschriftfehler im Qaira-

wäner Manuskript zurückzuführen, da alle anderen Belege eindeutig ein yudal¬lisu verzeichnen.

Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 519

Wie wenig Ibn Hagar's Tahdib al-tahdib bei der Rekonstruktion der

von ihm benutzten Schriften verläßlich ist, zeigt die im Manuskript refe¬

rierte Passage über Sulaimän b. Tarhän al-Taimi (st. 143/760 — GAS, I,

285-86), wo es heißt: Sulaimän b. Tarhän yuknä Abä l-Mu'tamir wa-

käna rajulan sälihan tiqa tabat wa-käna yaqifu 'inda 'Ali tva-'Utmän wa-

käna Ayyüb al-Sahtiyäni munäfiran lahuß hädä wa-hä'ulä'i l-arba'a yaf-

haru bihim ahlu l-Ba$ra / wa-yunvä 'an Sufyän al-Tauri annahu qäla

ra'aytu bil-Basra arba'atan lam ara bil-Küfa mitlahum ya'ni Ayyüb al-

Sahtiyäni wa-Ibn 'Aun wa-Yünm b.'Ubaid wa-Sulaimän al-Taimi wa-

kulluhum mawäli laisa fihim min al-'arab ahadun.

Ibn Hagar referiert al-'Igli lediglich mit den Worten: täbi'i tiqa fa-

käna min hiyär ahli l-Ba^ra ( Tahdib, 4/202). Bei ihm ist der Passus nach

Sufyän al-Tauri stark gekürzt erhalten: qäla l-Tauri huffäz al-Ba^ra

taläta wa-dakarahu fihim. Diese drei — und nicht vier wie bei al-'Igli —

werden dann, ebenfalls nach al-Tauri in der Riwäya von Ibn al-Mubä¬

rak, bei Ibn Abi Hätim und ähnlich bei al-Dahabi namentlich angeführt.

Allerdings erscheint Sulaimän b.Tarhän in einer ganz anderen Gesell¬

schaft: qäla Ibn al-Mubärak 'an Sufyän qäla: huffäz al-Basriyyin taläta

Sulaimän al-Taimi wa-'Ä^im. al-Ahwal wa-Däwüd b. Abi Hind iva-'Ä^im

ahfazuhum (Tadkira, 151; vgl. al-öarh wal-ta'dil, 2/1, 124).

Neu ist bei al-'Igli femer der Hinweis, daß Sulaimän b Tarhän keine

Entscheidung über die Priorität von 'Ali bzw. 'Utmän fällen wollte — im

Gegensatz zur Nachricht bei Ibn Sa'd (VII/2. 18) und nach ihm bei Ibn

Hagar. Rückschlüsse auf die von Ibn Hagar benutzten Schriften von

al-'Igli sind angesichts inhaltlicher Differenzen, die den Kern des ^arh

wa-ta'dil berühren, nur sehr begrenzt, wenn überhaupt möglich.

Kontroverses ist selbstverständlich nicht nur beim Vergleich der PrimärqueUe

mit ihren Exzerpten bei Ibn flagar — etwa im Tahdib al-lahdib oder im Lisän al-mizän — festzustellen. Die 'ihn aZ-n^äi-Literatur liefert zahlreiche Beispiele für

sehr unterschiedliche Beurteilungen eines und desselben muhaddit, deren Ursa¬chen von Fall zu Fall aufzuklären sind. Welche Überlegungen bei der Qualifizie¬

rung von Traditionariern in der i/arfi/-Kritik die entscheidende Rolle gespielthaben, ist nur selten direkt erkennbar. Däwüd b. al-IJu§ain al-Umawi al-Madani

(st. 135/752) ist für die Hadit-Kr\t\k als Härigit, 'Ibädit bekannt, bei dem sein

Gesinnungsgenosse 'Ikrima Unterschlupf fand und ihm Hadite nach Ibn 'Abbäs

weitergab. Aber nur selten ist seine politische Gesinnung für seine Zuordnungauf der Wertungsskala des 'ilm al-ri^äl ausschlaggebend gewesen; während al-

Sägi ihn als munkar al-hadil muttaham hi-ra'y al-hawäri^ verurteilt (Ibn Hagar:

Hady al-säri. Ed. Muhibb al-DIn al-Uatib. Kairo, o.J., S. 401), Ihn al-öauziihn in seiner Sniiimlung der dii'afn' anführt (Ms. Azhar. hadit 148. fol. 61 b). giltüber ihn einschränkend auch : mä rawä 'an 'Ikrima Ja-munkar — so 'Ali b. al-

Madini bei Ihn Hagar (Tahdib, 3/181 — vgl. auch Taqrib al-tahddj 1/231: tiqa(sie! — M. M.) illä fi 'Ikrima. . .. Indifferent sind dagegen die Prädikate wie layyin(Abü Zur'a) , laisa bihi ba's (al-Nasä'i) und lä yahmadüna haditahu (al-öüzagäni —

520 Miklos Muranyi

siehe Ibn Hagar: Hady al-säri, S. 401; Tahdib, 3/181-82; Mizän, 1/317). Eine

interessante Belegstelle im Kitäb al-ta'rih wa-'l-'ilal (Ms. Zähiriyya, ma^mü'112, fol. 28 b) zeigt, daß Yaliyä b. Ma'in wesentlichen Anteil an seiner positivenBeurteilung als tiqa gehabt haben muß: qäla Yahyä iva-qad rawä Mälik 'an Dä¬

wüd b. Husain / qultu (d.i. Abü '1-Fadl al-Düri, Schüler und Räwi des Ibn Ma'in)lahu Däwüd mä. taqülu fihi? qäla (Ibn Ma'in) tiqatun / qäla Abü 'l-Fadl wa-qadkäna 'indi anna Däwüd da'if hattä qäla Yahyä tiqatun (vgl. gekürzt bei al-Dahabi,Mizän, 1/317). Die Begründung für seine Beförderung von da'if zu tiqa in der

Zeit von Ibn Ma'in liefert sein Nachfolger Abü Hätim: laisa bil-qawiyyi wa-lauläanna Mälikan rawä 'anhu la-turika hadituhu (Tahdib, 3/181). Und ähnlich, aber

sich jetzt nicht mehr auf Mälik allein beschränkend, heißt es nach Ibn 'Adi: ma¬libu l-hadit idä rawä 'anhu tiqatun. Damit erhält er von seinen unmittelbaren

Nachfolgern — wohl nieht nur von Mähk allein — Rückendeckung. Daß seine

Hadite allen Kriterien des §arh wa-ta'dil standgehalten haben sollen, bestätigendie Worte käna li-an yahurra min al-samä' ahabb ilaihi min an yakdiba fi l-hadit,die angeblich sc^hon Mälik selbst formuhert haben soll ( Tamhid, 2/310). Das von

Däwüd b. al-Hußain überlieferte Material soll nicht ohne jede Prüfung abgelehntwerden; hierbei hat die Traditionskritik darüber zu entscheiden, welches der

von ihm tradierten Hadite denen der tiqät und atbät entspricht: haddata 'an al-tiqät bimä lä yuSbihu hadita l-atbät yagibu mu^änabatu riwäyatihi — heißt es naeh

Ibn Hibbän (Ibn al-öauzi, a.a.O.), der die kompromißlose Ablehnung seiner Tra¬

ditionen mit der Begründung verurteilt, Däwüd b. al-Hu§ain sei kein engagierterHärigit gewesen: käna yadhabu madhaba l-Surät wa-käna man taraka haditahu'alä l-ipläq wahama li-annahu lam yakun bi-dä'iyatin {Tahdib, 3/182). Dies und

vor allem die Tatsache, daß spätere unumstrittene Größen der Traditionswis¬

senschaft nach ihm überlieferten, wird der Grund für seine Qualifizierung alstiqa — so Ibn Ma'in, Ibn Sa'd und al-'Igli — gewesen sein. Zweifellos hat diese

Entwicklung der Muwafta' des Mälik b. Anas positiv beeinflußt, in dem er als

Saih Mälik's mehrfach in Erscheinung tritt, allerdings kein einziges mal in dem

Isnäd Däwüd — 'Ikrima — Ibn 'Abbäs, welchen die Traditionskritik kompromi߬los verurteUt.

Das n^äi-Werk von al-'Igli hat auch in der tahaqät-hWßTatvLT des isla¬

mischen Westens Spuren hinterlassen. Dies zeigen einige Belege bei al-

Qädi 'Iyäd al-Yah$ubi, der al-'Igli's Meinungen über manche muhaddi¬

tün der Mälikiyya in seinem mälikitischen tabaqat-WeTk zitiert. In wel¬

cher Riwäya er auf al-'Igli zurückgreifen konnte, ist jedoch nicht fest¬

stellbar; in seinem mai?/aÄa-Werk, im Kitäb al-Gunya, in dem er diejeni¬

gen Werke aufzählt, die er bei seinen Lehrern gehört hatte, fehlt jeder

Hinweis auf die hadit-kritische Schrift von al-'Igli. Er referiert ihn unter

den inkonsequent angegebenen Namen als Ahmad b.'Abd Alläh al-Küfi,

Ahmad b. Sälih al-Küfi, Ahmad b.'Abd Alläh b. Sälih, oder einfach als

al-KüfiDiese Fragmente beziehen sich nur auf einige muhadditün von

Tartib al-madärik (ed. Rabat), 3/14, 17, 32, 134, 200, 202, 205, 220, 232,

282, 364, 373, 374; 4/18,39. Die Belege beziehen sich ausnahmslos auf muhad¬ditün des islamischen Ostens.

Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 521

Medina. Basra, Syrien und Ägypten. Äußemngen von al-'Igli über die

Gelehrten seiner Wahlheimat Ifriqiyä im Sinne des ^arh wa-tädil sind

in den mir bekannten Quellen dagegen nicht erhalten; nur an einer

Stelle erwähnt er zwei Traditionarier — Müsä b. Mu'äwiya al-Samädihi

(st. 225/839) und 'Abbäs b. al-Walid al-Färisi (st. 218/833) - als die

einzigen muhadditün von Nordafrika. Der primäre Beleg ist bei Abü 1-

'Arab — nach Mälik b. 'Isä (siehe oben, S. 515) — al-'Igli — erhalten'* und

erscheint, allerdings ohne diese Quellenangabe, auch bei al-Qädi 'Iyäd

{Aghlabides/TAL,Bi, 142). Die überwiegende Mehrheit bilden hier die

Fuqahä', nicht die Traditionarier; und praxisbezogene Juristen werden

nicht nach den Kriterien des ^arh wa-ta'dil beurteilt.

Das zweite Fragment aus der Bibliothek des Abü l-'Arab ist ebenfalls

der literarischen Gattung des 'ilm al-ri^al zuzuordnen und stammt

ursprünglich aus Ägypten.

Ms. Nr. 1505

3 fol. 20 X 15 cm, etwa 25 Zeilen / Blatt, dünnes, stark beschädigtes

Pergament {raqq).

Erhalten ist unter dieser Nummer fol. 1 recto und vei'so, femer eine

Lage aus der Mitte einer kurräsa, auf beiden Seiten beschrieben.

Titelblatt (fol. 1 recto):

Auch dieses Fragment ist ein ri^äZ-Werk, dessen Titel allerdings nir¬

gends nachweisbar ist. Das Heft ist, wie dies aus dem Titel eindeutig

abgeleitet werden kann, von Habib b. Na^r b. Sahl, Abü Na§r al-Tamimi

(201/816-287/900), dem Verwalter des mazälim-Amtes unter Sah-

" Ben Cheneb, 107: wa-qäla li Mälik b. 'Isä qäla li Abü 'l-Hasan al-Küfi lam

yakun 'indakum bi-Ifriqiyä mvlpadditun illä Müsä b. Mu'äwiya wa-Abbäs b. al-Fä¬risi (vgl. ebd. 254).

Anfang (fol. 1 verso):

Jlj JU«— .y öy^^ ^Jüä« ._j»-Le ^^i.^t.'.n y ^r-y^ u^"**"

JIj jv.»-J\ j_t j, *U1 j: jLväi Ui J»-

iiJ Jj^ ^ j, M J_t j, M J_f

PI 522 Miklos Muranyi

nün's Richteramt in Qairawän, überhefert worden. Er selbst ist als Ver¬

fasser eines Kitab al-Aqdiya, in dem er seine an Sahnün gerichteten

Rechtsfragen und dessen Antworten zusammengefaßt hat, ausge¬

wiesen". Das vorliegende Fragment hat Abü l-'Arab direkt von ihmerhalten.

Der Anfang des Heftes (fol. 1 verso) verrät über den möglichen

Ursprung dieses n^äi-Werkes etwas mehr; Habib b. Na§r gibt seine

unmittelbare Quelle mit Muhammad b. 'Abd Alläh b. 'Abd al-Rahim an.

Die darauf folgende Liste von Traditionariern mit den kurzen Hinwei¬

sen und Prädikaten der Traditionskritik tiqa / da'if / laisa bihi ba's / lä

yuktabu hadituhu u. a. geht direkt auf ihn zurück. Sein vollständiger

Name lautet Muhammad b. 'Abd Alläh b.'Abd al-Rahim b. Abi Zur'a al-

Mi§ri, Abü 'Abd Alläh Ibn al-Barqi (st. 249/863), bekannt auch als Abü

Zur'a al-Barqi. Als Faqih verkehrte er im Kreis bedeutender Rechtsge¬

lehrter seiner Zeit in Ägypten, verfaßte einen Kommentar zum Muhta¬

sar al-sagir des Ibn 'Abd al-Hakam (st. 214/829 - GAS, I, 467) mit

ergänzenden Hinweisen auf regionalbedingte ihtiläf des madhab. Die

Titel seiner Schriften lassen auf sein Interesse für die tabaqät- bzw. 'ilm

al-ri^dl- Literatur schließen. Er ist als Verfasser eines Kitäb ß ri^dl al-

Muwatfa', eines Kitäb ß garib al-MuwaUa', eines Kitäb al-ta'rih und

eines Kitäb al-tabaqät ausgewiesen. Sowohl al-Dahabi als auch Ibn Nä-

9ir al-Din al-Qaisi (777/1375-842/1438 - GAL, II, 92 und Suppl. II, 83)

kennen ihn als sähib Kitäb al-du'afä'^*.

Das hier vorliegende Handschriftenfragment, an dessen Anfang ihn

^abib b. Na$r direkt zitiert, steht wohl mit seinem (abaqät- bzw. du'afä'-

Werk in Verbindung. Es gibt im Manuskript keine weiteren Vermerke,

die auf eine andere Autorschaft schließen ließen. Nicht nachweisbar ist

allerdings der direkte Kontakt zwischen Ibn al-Barqi und Habib b.

Na§r, der im einleitenden Isnad (fol. 1 verso) durch die Formulierung

" lahu kitäb ma'rüf fi masä'ilihi li-Sahnün sammähu bil-aqdiya: Aghlabides/

Talbi, 278; Dibä^, 1/336. Über ihn siehe: Aghlabides/TAi.Bi, 277-78; Dibä^, 1/336; Ma'älim, 2/198; Ben Cheneb, 141. Dieses Kitäb al-Aqdiyaistim Qairawa¬

ner Bestand erhalten: siehe J. Schacht in: Arabica 14 (1967) 248-49; M.Muranyi, Materialien, S. 80.

" Tadkira, 569; Sadarät, 2/120; — über Ibn Nä?ir al-Din siehe auch meine

Materialien, S. 113-115. Zu Ibn al-Barqi siehe: Tartib al-madärik (ed. Rabat), 4/180-81; Dibä^, 2/167; Tahdib al-tahdib, 9/263; Sam'äni, 2/172; Muntazam, 5/

71: sein K.al-ta'rih soll sein Bruder Ahmad (st. 270/883) vollendet haben;Zirikli, 7/92-93. Ibn al-Faradi hat wohl aus diesem Ta'rih einen Teil gekannt:

wa^adtu dälika fi kitäbin näwalani-hi Ahmad b.'Abd AUäh b.'Abd al-Rahim fihidikr quddti 'l-hulafä' bi-'l-AruMus (Ibn al-Faradi, Nr. 1607 — in der Vita des

Yazid b. Yahyä b. Suraib al-Tugibi).

i

Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 523

qäla (d.i. Habib b. Na§r) haddatariä Muhammad b.'Abd Alläh b.'Abd al-

Rahim attestiert wird. Ob Habib b. Na^r selbst als Verfasser dieses Hef¬

tes überhaupt infrage kommt, erscheint mir zweifelhaft; in diesem Falle

wäre er als Kompilator einer Schrift über 'ilm al-ri^äl anzusehen, der

u. a. auch Ibn al-Barqi als eine seiner Quellen referiert. Als solcher oder

als Verfasser eines eigenständigen ri^äl-Werkes ist er in den Biogra¬

phien nicht erwähnt.

Während Bibliotheksarbeiten in Qairawän bin ich auf ein weiteres

Fragment dieses Heftes gestoßen, das gegenwärtig in einer bisher nicht

katalogisierten Sammlung diverser Manuskriptreste ( Watiqa 1/mahfaza

l/Heft 4) liegt. Auch hier handelt es sich aber nur um eine Lage von vier

beschriebenen Seiten im Duktus des Heftes Nr. 1505. Hier sind die

Namen 'Abd Alläh, 'Ubaid Alläh und 'Abd al-Rahmän erfaßt, auf Seite 4

endet das ganze Heft {tamma al-kitäb) mit dem Namen Giyät b. Ibrä¬

him. Anschließend folgt ein Hörerzertifikat, aufgezeichnet bei Habib b.

Na§r: sami'ahu min Habib b. Na^rAbü Bakr { ? ) — der Rest ist unle¬

serlich'*". Darauf folgt eine spätere, sekundäre Eintragung aus dem

Muhtalif al-hadit des Ibn Qutaiba (st. 276/889 - GAL, I, 124-127).

Beide Heftreste gehören zusammen. Das fragmentarische Hörerzerti¬

fikat im letzteren erlaubt sogar Rückschlüsse auf das Alter des Werkes;

es ist noch zu Lebzeiten des Habib b. Na§r, also vor 287/900 auf¬

geschrieben worden und steht — wie das Ms. Nr. 1516 von al-'Igli — dem

Original zeitlich sehr nahe. Zwischen ihm und der Kopie liegt nur sein

direkter Räwi. Das Manuskript beinhaltet ausschließlich Namen von

Traditionariern mit Angabe ihrer Qualifikationsmerkmale durch die

üblichen Termini des 'üm al-ri^äl. Im Gegensatz zum Werkfragment

des 'Igli sind die Namen hier — wenn auch nur annähernd — alphabe¬

tisch angeordnet.

Daß beide Werkfragmente aus dem Bereich des 'ilm al-ri^äl im Besitz

von Abü l-'Arab al-Tamimi gewesen sind, ist sicherlich kein Zufall. Als

Verfasser des Kitäb tabaqät 'ulamä' Ifriqiyä wa-Tünis, das gegenwärtig

als das einzige, erhaltene fabagät-Werk von ihm bekannt ist" galt sein

In dieser fahaqa kenne ich nur einen Gelehrten, der die kunya Abü Bakr

trägt und bei Habib b. Na§r gehört hat: Muhammad b. Muhammad b. Wiääh,bekannt als Abü Bakr b. al-Labbäd, ist einer der berühmtesten Fuqahä' jenerZeit in Qairawän und erscheint in mehreren Hörerzertifikaten Qairawaner

Manuskripte. Er starb wie Abü l-'Arab 333/944. Siehe GAS, I, 476; TaHib al-madärik, 5/286-95; weiteres über ihn: Muranyi, Materialien, S. 50-51 u. 95-97.

" Ben Cheneb in: JA (1906), 343-60. — Herausgegeben von M. Ben Che¬

neb. Alger 1920. (Pubhcations de la Faculty des Lettres d'Alger. T. 51.) Ein

)Lm^

524 Miklos Muranyi

Interesse überwiegend dieser literarischen Gattung, die in seiner Hei¬

matstadt Qairawän nicht gerade zu den eifrig betriebenen Wissen¬

schaftsdisziplinen gehörte. In seiner Zeit war Qairawän Zentrum der

Jurisprudenz vor allem mälikitischer Prägung; zugunsten des Fiqh blieb

die Wissenschaft über ^arh wa-tädil und die Traditionswissenschaft

schlechthin im Hintergrund. Abü l-'Arab selbst spricht in seinem taba-

gä<-Werk auch von einem Kitäb tabaqät al-ri^äl^° und von einem Kitäb

tiqät al-ri^äl wa-4i'äfihim^\ die er verfaßt hat. Seine Nachfolger heben

dementsprechend hervor, daß er sich auf das Hadit und seine Vermittler

konzentrierte (wa-galaba 'alaihi l-haditu wal-ri^äl)^^ — dies wohl im

weiteres Werk von Abü l-'Arab, sein Kitäb al-mihan hat M. J. Kister in der

Handschriftensammlung von Cambridge vor einiger Zeit identifiziert undbeschrieben: JSS 20 (1975), 210-218; hrsg. in Beirut 1978.

'° Ben Cheneb, 29.

^' Ben Cheneb, 33.

" Tartib al-madärik (ed. Rabat) , 5/324. — Im islamisehen Westen, in Andalus

ist die Pflege der //adi<-Wissenschaft und Traditionskritik offensichtlich mehr

verbreitet gewesen als in Qairawän, auf dem Umschlagplatz östlicher Gelehr¬

samkeit nach al-Magrib und Andalus. Die 'ilm ai-n'^äZ-Literatur hat dort neben

der Auswertung importierter Materialien aus dem Osten auch eigenständigeProdukte aus der Peder von Gelehrten andalusischer Provenienz. Hälid b. Sa'd

al-Qurtubi (st. 352/963) ist als Verfasser eines K fi ri^äl al-Andalus ausgewie¬sen; welehen Stellenwert sein Werk genossen hat, läßt eine Aussage des Emirs

al-Mustansir bi-'Uäh von Cordova erahnen: idäfäharanä ahlu 'l-maäriq bi-Yahyäb. Ma'in fähamähum bi-Hälid b. Sa'd (Ibn al-Faradi, Nr. 398). Selbst der Qaira-wäner Abü l-'Arab übernahm Materialien zum Hadit und zur Hadit-Kritik aus

Andalus: über Qäsim b. Mus'ida al-Bakri (st. 317/929) äußert er sieh, in der

Uberlieferung seines Sohnes Tamim b. Muhammad, wie folgt: ra'aytu 'indahu 'il¬

man bi-'l-hadit iva-tamyizan lil-ri^äl fa-ahadtu 'anhu (Ibn al-Faradi, Nr. 1063;vgl. Tartib al-madärik, 5/247). — Als Verfasser eines n'^äi-Werkes und als Ken¬ner der Ruwäl des Mälik b. Anas ist 'Abd Alläh b. Muhammad b. Hunain al-

Kiläbi al-Qurtubi dureh seine Monographie ta'lif fi ma'rifat al-ri^äl wa-'ilal al-

hadit wa-fl- 'l-asmi'a min Mälik bekannt geworden ( Tartib al-madärik, 5/211-12;vgl. Ihn al-Faradi, Nr. 671). - Hasan b.'Abd Alläh b. Madhag (st. 318/930) istzwar kein Kenner der .^/arfif-Literatur gewesen, doch zeichnete er sich als Über¬heferer von Büchern des ^arh wa-ta'dil aus: wa-lam, yakun lahu baßarun bi-'l-

hadit wa-ma'rifatun bi-turuqihi 'alä annahu qad käna aktara min riwäyat kutub al-ri^äl fi-'l-ta'dil wa-'l-tar^ih (Ibn al-Faradi, Nr. 340).

Den Gelehrten Ahmad b. Sa'id b. Hazm b. Yünus al-Sadafi al-Qurtubi (st.350/961), der Studienreisen nach Mekka, Ägjrpten und Qairawän unternahm,

lobt Ibn al-Faradi (Nr. 142) wie folgt: sannafa ta'rihan fi 'l-muhadditin balaga fihi'l-gäyata; dieses n^öZ-Werk studieite dann Halaf b. Ahmad, Ibn Abi Ga'far (st.

Ramadän 393/Juli 1003 - Ibn al-Faradi, Nr. 418) unter dem Titel: al-Tärih al-

kabir fi-'l-ta'dil wa-'l-tar^ih (al-Humaidi: öadwat al-muqtabas, Nr. 411. Kairo1966; vgl. auch Nr. 214).

Fragmente aus der Bibliothek des Abu l-'Arab al-Tamimi 525

Gegensatz zu vielen seinen Zeitgenossen, die — wie kurz angedeutet —

sich vor allem der Jurisprudenz widmeten.

Diese von Abü l-'Arab genannten Schriften sind bisher nicht aufgefun¬

den worden; es ist allerdings möglich, daß sie — wenn auch nur fragmen¬

tarisch — in der großartigen Handschriftensammlung von Qairwän,

unter den zahlreichen ungeordneten Blättern verborgen liegen. Sein

Kitäb al-4u'afä' — wohl identisch mit dem oben erwähnten Kitäb tiqät al-

ri^äl wa-(}i'äßhim — zitiert noch Ibn Hagar al-'Asqaläni sowohl im Tah¬

dib al-tahdib als auch im Lisän al-mizän. Er unterscheidet sogar zwi¬

schen dem du'afä'-Werk und einem gewissen Ta'rih al-Qairawän^^ .

Vielleicht ist das letztere Buch mit seinem Kitäb al-ta'rih in zehn a^zä'

identisch, das in der Liste der Schriften des Abü l-'Arab mehrfach ange¬

führt wird und als Zusammenfassung seiner Schriften über 'ilm al-ri^äl

angesehen werden dürfte. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang

nur, daß sein Zeitgenosse al-Hu§aiü lediglich das Kitäb tabaqät ri^ällfri-

qiya^^ des Abü l-'Arab, lücht aber seine anderen n'^äZ-Werke nennt.

Die hier vorgestellten zwei Werkfragmente aus der Privatbibliothek

des Abü l-'Arab al-Tamimi bestätigen sein reges Interesse für die 'ilm al-

Das Kitab al-du'afä' wa- 'l-matrükin von Muhammad b. al-Nadr b.Salama b.al-öärüd (st. 291/904) gab Ahmad b.'Abd Alläh b.Muhammad Ibn al-Bägi (st. um400/1009) an seinen Schüler Ibn 'Abd al-Barr in Andalus weiter (al-Humaidi,

a.a.O. Nr. 223); sein Interesse flir diese Wissenschaftsdisziphn und fiir i^'i^Ä wird

andererorts auch bestätigt: käna yudäkiru bi- 'l-fiqh wa-yudäkiru bi- 'l-hadit wa-

'l-ri^äl (al-Pabbi: Bugyat al-multaniis. Nr. 423. Kairo 1967).

Als Importware sind die traditionskritischen Anmerkungen des Yahyä b.Ma'in (158/775-233/847 - GAS.1. 106-7) von Muhammad b. Ibrähim b. Sa'idIbn Abi 1-Qarämid überliefert und in einem Buch zusammengefaßt worden: lahu

ta'lifun ^ama'a fihi kalämaAbi Zakariyä' Yahyä b. Ma'in fi-lalätina ^z'an ahba-ranä bihi Abü 'Umar Ibn 'Abd al-Barr 'anhu (al-Humaidi, Nr. 17; al-Pabbi, Nr.

46).

Ebenfalls ein (Zw'a/ä'-Werk aus dem Osten, das Kitäb al-Lhi'afä' wa-'l-matrükin des Abü'l-Fath al-Azdi (st. um 367/977 - GAS.1. 199-200) überheferte

ein gewisser Ibrähim b. Hiikr nl-MiUisi|j in .Andalus (al-Huiiiiüdi. Nr. 268).Als //a<iii-Kenner, die sich auch mit 'ihn al-ri§äl beschäftigt haben, sind im

Westen des 4. Jh. d.H. mehr Gelehrte ausgewiesen als in Qairawän: Muham¬mad b.'Abd Ahäh al-Balawi al-Qurtubi (st. 370/980 - Ihn al-Faradi, Nr. 1327);'Abd AUäh b. Ismä'ü b. Harb al-Qurtubi (st. 380/990 - Ibn al-Faradi, Nr. 748);

Muhammad b. Ahmad, Ibn Mufarrig al-Qurtubi 315/927-380/990 - Ibn al-

Faradi, Nr. 1360) und Ismä'il b. Ishäq b.Ibrähim (305/917-384/994): käna'äli-

man bi-'l-ätär wa-'l-sunan häfi^an li-'l-hadit wa-asmä' al-ri^äl wa-ahbär al-muhadditin. . . (Ihn al-Faradi, Nr. 221).

Tahdib al-tahdib, 2/159: wa-dakarahu Abü l-'Arab fi l-du'afä' wa-dakara fita'rih al-Qairawän. . . Siehe auch Lisän, 1/127; 5/36; vgl. GAS. 1.357.

^■^ Ben Cheneb, 173.

36 ZDMG 136/3

526 Miklos Muranyi

n^äZ-Literatur. Sie sind vielleiciit in seinen bisiier unbekannten (.abaqät-

Werken, die dann auch die muhadditün des islamischen Ostens behan¬

delt haben können, verarbeitet worden.

Die Existenz einiger Fragmente aus dem Bereich des 'ilm al-ri^äl in

orientalischen Bibliotheken ist bekannt. Zwar sind sie im Vergleich zu

den hier vorgestellten Werkfragmenten aus Qairawän wesentlich jünge¬

ren Datums, doch würde ihre literarhistorische Einordnung und Struk¬

turanalyse unsere Kenntnisse über die Genesis dieser 'Hilfswissen¬

schaft' der ÄadiZ-Literatur grundlegend erweitem. Die kritische Edi¬

tion dieser Schriften^' mit gleichzeitiger Synopse entsprechender Paral¬

lelbelege bei Ibn Abi Hätim, Ibn Hibbän, al-Buhäri, vor allem aber bei

Ibn Hagar und al-Dahabi wäre nicht nur eine lohnende, sondern eine

unabdingbare Vorarbeit zur Untersuchung der 'ilm aZ-n^äZ-Literatur

des 2. und 3. muslimischen Jahrhunderts^'.

F. Sezgin hat in der GAS, I. eine Vielzahl solcher Manuskripte erstmaligbekanntgegeben, die bisher nicht herausgegeben worden sind. Hierzu gehörendie Schriften von Yahyä b. Ma'in (GAS, I, 107) von al-'Uqaih (ebd. I, 177), von

Ibn Qattän (ebd. I, 198-99), al-Däraqutni (ebd. I, 207-9), Abü l-Qäsim al-Balhi(ebd. I, 622-623) und andere. Das Kitäb al-ta'rih von Ibn Abi Haitama, Ms.

Qarawijryin, Fäs, Nr. 244 ist ebenfalls ein ri^äl-Werk auf insg. 199 Blättern undbehandelt die muhadditün von Mekka, Yamäma, al-Yaman, Medina und Kufa

(GAS, I, 320 ist zu berichtigen). Hier wird wiederum 'Ah b. al-Madini (st. 234/

849 - GAS, I, 108) mehrfach zitiert. Zum Ms. siehe auch RIMA 22 (1976) 217,Nr. 256.

In letzter Zeit hat G. H. A. Juynboll den Versuch unternommen, die Ent¬

stehung der //arfiZ-Kritik darzustellen: Muslim Tradition. Studies on chronology,provenance and authorship of early hadith. Cambridge 1983. Dort bes. S. 134ff

(dazu siehe meine Bemerkungen in WI 23/24 (1984), S. 516-19). Angesichtsdes reichhaltigen Manuskriptmaterials alter n^äZ-Werke erscheint mir seineFeststellung, diese anhand von Ibn Hagar's Tahdib al-tahdib rekonstruieren zu

können (siehe S. 136) als viel zu optimistisch, ja unrealistisch. Allein das hiervorgestehte kleine Fragment von al-'Igli (siehe oben S. 513-21) bietet inhaltlich

manchmal mehr, als die entspeeht^nden Parallelbelege bei Ibn IJagar; uneinge¬schränkt gilt dies aueh für die Schriften von Ibn Ma'in, al-'Uqaili usw. Langwie¬rige und mühsame Manuskriptstudien sind daher einer längst überfälligen, adä¬quaten Analyse dieser literarischen Gattung der /ferfö-Wissenschaft vor¬

zuschalten. Zurückzugreifen ist vor allem auf diejenigen biographischen Werke,

die als Vorarbeiten zu Ibn Hagar's Tahdib anzusehen sind; sie sind in hadit- kri¬tischen Untersuchungen bisher stets unbeachtet geblieben, obwohl ihr literarhi¬

storischer Wert mit Hinblick auf die Entwicklung des 'ilm al-ri^äl unumstritten

sein dürfte. Das bereits erwähnte Kamäl fi. asmä' al-ri^äl des 'Abd al-Ganiy b.'Abd al-Wähid b. Surür al-Maqdisi (st. 600/1203) und seine Bearbeitung durchal-Mizzi (st. 742/1341) u.d.T. Tahdib al-Kamäl (siehe oben, Anm. 13), nicht

zuletzt aber das Tahdib al-tahdib/Muhtaßar Tahdib al-Kamäl von al-Dahabi (st.748/1349), von denen uns zum Teil ein lückenloses Handschriftenmaterial zur

Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 527

Das dritte Werkfragment aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-

Tamimi gehört dem Genre der Hadit-LiteT&tur an. Es ist unter den hier

vorgestellten Manuskripten das kleinste Bruchstück überhaupt; erhal¬ten ist nur das Titelblatt einer kurräsa.

Ms. Nr. 108

1 Blatt, 26,5 X 15,5 cm; 39 Zeilen (fol. 1 verso); Pergament {raqq); am

linken Rand stark beschädigt.

Titelblatt (fol. 1 recto)

^,<A^My M J^, JC JU, iljL- M Jl >J1 J ^ ,W L. V

^'^^\ öLjot j kJ^ -"-^ ^j} '-^.'L" J* jl —s-L Jju\z}\, ^Ut-ol

tj-T*^' rr" ty. ui -"-+^1

Anfang des Heftes (fol. 1 verso):

Jl >-ll J 4.U^i] JC, ^,<A^My *U1 UJ j^)\ <UI

^b., j -Uj«. 4UI j>-c \J\ JC j\ 2J j, jL^ j, .Uliis- Lu. JLj, JjLj

:Jli ^.sL-iaJl -Lyi^ t/^>* Lj-l»- Jli

Jlä Jb^JI M j y_yr ^ |.jU ^1 j,; ^ ^1 J_^l ^> \j^], U;

jjy IJi^ JUi Uli S_,*iJI Iji» jjy Ja jUi jjjl iU |*L., *UI |Jj> *UI Jyj] JLlt US^

t^' ui J;"-' y.j^ '-^'-^ tr-::* >>. u—^'^ L?.ip-j .ojj ^ j^UaT V ,Xj

../i ,.:>UI ^1 0* ,>JI 4UI xj; u^ fj^' lj; crrj ü.*

Anschließend werden die verschiedenen {uruq zu dieser Tradition ange¬

führt, die ausnahmslos bei Ismä'il b. Abi Hälid — Qais b. Abi Häzim —

öarir b. 'Abd Alläh zusammeiüaufen. Dann in Zeile 33 steht ein Nach¬

trag des zu Beginn des Heftes genannten Räwi's mit dem darauf folgen¬den zweiten Hadit;

|,::.Ji:..l jli cic 4LII J^ aUI Jyj JUi U-l- j^ jj., J ij. J jlj

u-^'' ^.J ' J '{'A^l*) Jt»! j~^^ Jj J* ^

XJ- Uj'.;?- Jli '<~s- ^j; jUi- L'jj- Jli ^ j^U ^'j^, Jt» ■tr'>* J^-» '^-JJr'J

j) :J,ij (Jl-, ■lill J.« -OJI Jyj vr.otu- Jyj ^^gitll ö^j J, SjL»£ i:uj.u- Jli _,_uC j iUJ.1

Jli i:—» ^ jLi- UJ J.^ Jli j J..U Lij I Jl»-, . l^, Jj, ,,r-»-^' ^ J-° j'-^'

•jUc y ß^, J} -JW j_jj1^ J:^^! Utj.^

Verfügung steht (zum letzteren siehe Mss. Berlin 9933-9936; zu den anderenvgl. GAL, Suppl. I. 606 — mit weiteren Angaben), sind zunächst auf die dortbenutzten frühen n^öZ-Werke des 3. Jahrhunderts d.H. zu überprüfen.

Es wäre sicherlich eine lohnende Aufgabe, das gegenwärtig bekannte Hand¬schriftenmaterial dieses Geiu-es auf die bisher unerforschten Tendenzen bei der

Klassifizierung von muhadditün durchzuarbeiten. Als Fallstudie siehe meine

kurze Darstehung: Ein altes Dokument üher Haditfabrikationen in der frühen medi¬nensischen Jurisprudenz. In: Jähiliyya and Islamic Studies in horwur of M. J. Kis¬ter. In: Jerusalem Studies in Arabic and Islam — (im Druek).

36*

m

528 Miklos Muranyi

Verfasser:

Muhammad b. Waddäh b. Bazi', Abü 'Abd Alläh al-Qurtubi (199/815-

286/899). Über ihn siehe GAS, I, 474-75; Tartib al-madärik, 4/435-

440. Werkmeister, S. 263-67. Als mälikitischer Jurist und muhaddit

ist er über die Grenzen von Andalus hinaus berühmt gewesen. Er unter¬

nahm zwei Studienreisen in den islamischen Osten; die erste im Jahre

218/833, die zweite, die nicht datiert ist, trat er wohl einige Jahre spä¬

ter an, weil er noch bei Sahnün b. Sa'id in Qairawän — also bis 240/854

— studieren konnte, dessen Mudawwana er dann in Andalus

verbreitete^'. Denn nur seine zweite Reise diente dem Zweck der wis¬

senschaftlichen Bildung — heißt es in seiner Vita; eine Feststellung,

deren Wahrheitsgehalt allerdings kaum überprüfbar ist.

Auf jeden Fall sind seine Studienreisen im Osten sehr fruchtbar gewe¬

sen; es ist sein Verdienst, die /farfif Gelehrsamkeit in Andalus mit der

Jurisprudenz verbunden zu haben. Als Überlieferer mehrerer fiqh-

Bücher ist er in seiner Heimatstadt Cordova berühmt geworden; die in

seiner Biographie erwähnten o^Z/Vers. usül Ibn Waddäh^^ stellen wahr¬

scheinlich die Sammlung seiner Schriften dar, die seine Schüler in Cor¬

dova überlieferten. Zweifellos galt sein Interesse vor allem dem Hadit;

sein Kitäb al-Qut'än — wie der Titel vermuten läßt — behandelte Hadite

mit lückenhaften Isnaden, die er wahrscheinlich auch kommentierte^'.

Das hier vorliegende Werkfragment, in der Liste seiner eigenen Schrif¬

ten stets angeführt^", ist dagegen eine Sammlung von vollständigen

Isnaden zum Hadit mit dem im Titel angegebenen Inhalt. Es bestätigt

" Ihn 'Atiyya, 52, 68, 86, 96.

Lisän, 5/416; Ibn al-Fara(Ji, Nr. 1518; Dibä^, 2/350. Er ist als ÄäM>ifolgen-der Werke ausgewiesen: Muwatta' in der Rezension von Yaljyä b. Yahyä, die erkorrigiert hatte; Tajsir al-Muwatta' yonlhnMva.&m (st. 259/873 — GAS, I, 473),

erhalten in Qairawän, Nr. 1054; das Kitäb al-Siyar von Abü Ishäq al-Fazäri (st.gegen 188/804 — GAS, I, 292), ein Werk über ^ihäd 'm der Riwäyaxon khn Mar¬wän al-Ma§§i§i (st. 240/854), erhalten in der Qarawiyyin-Bibliothek von Fäs

(darüber siehe M. Muranyi in: Jerusalem Studies in Arabic and Islam 6 (1985)und andere); siehe auch Werkmeister, 264-66.

Siehe Werkmeister, 264.

F. Sezgin führt das Werk an zwei Stellen an: I, 357 als Abschrift durch

Abü l-'Arab und I, 475 unter den Schriften des Ibn Waddäh. Das vorliegendeManuskript war jedoch niemals im Privatbesitz von H. Husni 'Abdalwahhäb.

Als solches ist es zuerst von Zirikli, 6/224, Abb. 923 (Titelblatt des Heftes)

ausgegeben worden. H- HusNi 'Abdalwahhäb hat seinerzeit einige Fragmentein der Moscheebibliothek von Qairawän auf Mikrofilme aufgenommen und

davon diese Aufnahme des Titelblattes Zirikli zur Verfügung gestellt. (Aus¬kunft von Ibrähim SabbCth im April 1983).

Fragmente aus der Bibliothek des Abu l-'Arab al-Tamimi 529

eindeutig das Interesse des Verfassers für eine — wie wir sahen — in Ifri¬

qiyä und in Andalus^' nur halbherzig gepflegte Wissenschaftsdisziplin.

Riwäya und Inhalt des Fragmentes

Abü l-'Arab al-Tamimi, Kopist und Besitzer des Heftes, übemahm diese

Äadii-Sammlung von seinem Lehrer Sa'id b. Sa'bän b. Qurra al-Hauläni

(st. 295/907); er ist auch als Überlieferer des Wä4ih al-sunanvon 'Abd

al-Malik b. Habib — durch die Vermittlung seines Sohnes 'Ubaid Alläh

b. 'Abd al-Malik — in Qairawaner Fragmenten ausgewiesen^^ Die

Abschrift des Heftes erfolgte im ausgehenden 3. Jhdt. d.H. in Qaira¬

wän, wo Sa'id b. Sa'bän lebte und wo auch der Kontakt zwischen ihm

und dem Verfasser Ibn Waddäh wahrscheiiüich zu lokalisieren ist. Die

Begegnung zwischen beiden Gelehrten ist vielleicht noch zu Lebzeiten

von Sahnün erfolgt, als Ibn Waddäh die Überliefemngsrechte zur

Mudawwana erhielt, um sie dann in Cordova zu tradieren.

Das Bmchstück dieser i^ac^iZ-Sammlung, deren ursprünglicher

Umfang nicht festzustellen ist, beinhaltet nur zwei Prophetendicta mit

Angabe diverser {uruq zur Tradition. Ahnliche Sammlungen gab es

schon früher, die dem Verfasser Ibn Waddäh als Vorbild gegolten haben

können; einer seiner Lehrer im Osten, Yahyä b. Ma'in, den wir bereits

als Traditionskritiker kennengelemt haben, soll über zwanzig Isnade

zum Haditß ru'yati Iläh gekannt haben. Etwas später hat dann al-Dära¬

qutni (st. 385/995 — GAS, I, 206-9) die turuq zu diesen Traditionen

gesammelt und darüber eine Abhandlung u.d.T. Kitäb ru'yat Alläh 'azza

wa-^alla^^ verfaßt. In Qairawän selbst ist eine ähnliche HaditSaxnm-

lung schon früher nachweisbar; Yahyä b. 'Umar al-Kinäni (213/828-

289/902)'''' ist als Verfasser eines Kitäb al-na?ar ilä Iläh tabäraka wa-

ta'älä yauma l-qiyäma bei al-Huäani (Ben Cheneb, 135) erwähnt. Ob

^' Siehe Anm. 9 und Dibäg, 2/163: käna l-gälib 'alaihi al-fiqh wa-lam yakunlahu 'ilm bil-hadit—üher Muhammad b. Hälid al-MartanU (st. 220/835); ähnlich:

Dibä^, 2/19 über 'Abd al-Malik b. Hasan ( st. 232/846). - Die Charakterisierung

des Äßbag b. Halil al-Qurtubi (st. 273/886) spricht fiir sich: käna mu'ädiyan lil-ätär laisa lahu ma'rifa bil-hadit Sadid al-ta'assub li-ra'y Mälik wa-ashäbihi wa-li-Ibn al-Qäsim min bainihim (Tartib al-madärik, 4/251; vgl. Ihn al-Faradi, Nr.247).

Siehe meine Materialien, S. 20 und dort Anm. 39.

" Siehe die Bemerkung von Ibn Hagar, Fath al-bäri, 13/434. Das Werk, dasauch das hier überlieferte Hadit beinhalten dürfte, ist erhalten: Ms. Escorial

1445 (Derenbourg, III); GAS, I, 207.

" Über ihn siehe GAS, I, 475; M. Muranyi, Materialien, 92-97.

530 Miklos Muranyi

seine Schrift unter dem Einfluß der vorliegenden Sammlung des Ihn

Waddäh stand, wissen wir nicht. Auch er, Yahyä b. 'Umar, untemahm

eine ausgedehnte Studienreise in den Osten, auf der er .{fadiZe mit dieser

Thematik gesammelt haben dürfte.

Ibn Waddäh's Sammlung ist eindeutig von den muhadditün des isla¬

mischen Ostens beeinflußt worden, in deren Kreis er in der ersten

Hälfte des 3. Jhdts. d. H. studiert hatte. Er verzeichnet insgesamt acht¬

zehn Isnade zum ersten Dictum, die auf Ismä'il b. Abi Hälid als erstes

gemeinsames Glied der Kette zurücklaufen; von ihm aus verläuft der

Isnad über Qais b. Abi Uäzim — 'Abd Alläh b. öarir — Prophet geradli¬

nig. Die zusammengestellten fwmg der Tradition stellen sich — soweit

im Original les- bzw. rekonstmierbar — wie folgt dar:

Müsä b. Mu'äwiya al-Samädihi (siehe oben S. 521) — Waki' b. al-öarräh

(129/746-197/812 - GAS, I, 96-7)

al-IJasan b. 'Isä (st. 239-40/853-54 - Tahdib, 2/313-15) - Öarir b.

'Abd al-Hamid (107/725-188/803 - Tahdib, 2/75-77; Azmi, Studies,

144)

al-Hasan b. 'Isä - 'Abd Alläh b. Idris al-Audi (110/728-192/807 - Tah¬

dib, 5/144-46)

Abü Haitama Mu§'ab (?) - 'Isä b. Yünus (st. um 191/806 - Tahdih, 8/

237-40)

Hämid b. Yahyä (st. 242/856 - Tahdib, 2/169/70) - Sufyän b. 'Uyaina

(107/725 - 196/811 - OAS, I, 96)

(?) - Waki' b. al-öarräh

Muhammad b. Qudäma b. A'yun (st. um 250/864 - Tahdib, 9/409-10)

— öarir b. 'Abd al-Hamid

Muhammad (b. Qudäma ?) — Waki' b. al-öarräh

Abü l-Hasan b. Sälih (?) - Muhammad b.'Ubaid (st. 205/820 - Tahdib,

9/327-29)

( ? ) - ( ? ) - unleseriiche Zeile.

'Abd Alläh b. Muhammad (b. Abi Saiba, st. 235/849 - Tahdib, 6/2-4;

oder: Abü 'Umar al-Yamäni, st. 236/850 - Tahdib, 6/21-22) - Waki'

b. al-öarräh

( ? ) — ( ? ) unleserliche Zeile.

( ? ) - Ya'lä b. 'Ubaid (st. 209/824 - Tahdib, 11/402-3)

Muhammad b. 'Abd Alläh b. Numair (st. 234/848 - Tahdib, 9/282-83)

- ( ? )

Ibn Numair — Waki' b. al-öarrah

Muhammad b. Mas'üd (st. 247/861 - Tahdib, 9/438) - Yahyä b. Sa'id

al-Qattän 120/737-198/813 - Tahdib, 11/216-20)

Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 531

Ibn Abi Maryam, d.i. Abu Bakr b. 'Abd Allah b. Abi Maryam (st. 256)

869 - Tahdib, 12/28-30) - Usaid (b. Yazid ? - Mizän 1/120?) - 'Abda

b. Sulaimän (st. 188/803 - Tahdib, 6/458-59)

Ibn Abi Maryam — Usaid (?) — Sufyän b. 'Uyaina

Die Tradition ist in Ifriqiyä Importware und — vielleieht erstmalig —

von Muhammad b. Waddäh vorgestellt worden. Nur eine Variante, die

erste am Anfang des Heftes, übemahm er von einer nordafrikanischen

Hadit-Autontät. von Müsä b. Mu'äwiya al-Samädihi (st. 225/839 —

siehe oben, S. 521). Ein nochmaliger Rückgriff aufihn erfolgt in Zeile 33

des Ms.: zäda Müsäß haditihi marratanß ähirihi. . .fa-qäla rasülulläh

sallä Uähu 'alaihi wa-sallam fa-in istafa'tum allä tuglabü 'alä salätin. . .

mit anschließender Berichtigung des lafz im Koranzitat: wa-qäla Müsä:

qabla l-gurüb — anstelle der unrichtigen Wiedergabe von Sur. 50,39 im

Hadit mit qabla gurübihä. Schon Su'ba b. al-Haggäg (st. 160/776 —

GAS, I, 92) war im Zweifel darüber, ob der Nachsatz mit dem Koranzi¬

tat ursprünglicher Bestandteil des Dictums gewesen ist'^. Müsä b.

Mu'äwiya geht dagegen davon aus, daß der Koranvers wa-sabbih bi-

hamdi rahbika. . . (nicht: fa-sabbih — wie im Ms.) der Stu*. 50,39 und

nicht Sur. 20,130, wo wa-qabla gurübihä steht, entnommen wurde. In

den musannaf- und musnad-V^erken des 3. Jhdts. d.H. sind beide

Varianten überliefert'", die auf die Stmktur des Hadites keine wesent¬

liche Wirkung hatten. Kontroverse Ansichten gab es jedoch über die

Zuordnung des ganzen Koranzitates, beginnend mit: tumma qara'a. . ..

Mit Verweis auf die Variante bei Muslim macht Ibn Hagar im lafz bei al-

Buhäri auf idrä§ dieses Nachsatzes aufmerksam; bei Muslim wird dies

durch die eindeutige Formuliemng: tumma qara'a öarir: wa-sabbih bi-

hamdi rabbika. . . usw. vermieden^'. Parallelbelege, in denen der Koran¬

zitat fehlt, sind vielleicht auf die Vermeidung der umstrittenen Stelle

des idrä^ abgestellt''*.

^' Ibn Hanbai, Musnad, 4/360 unten.

" Siehe z.B. Buhäri/Fo<A al-bäri, 2/Nr. 554; 573; Abü Däwüd, 2/277; Ibn

Hanbai, Musnad, 4/360; 362; 365-66.

^' Muslim, I. Nr. 633 in der Riwäya von Zuhair b. Harb — Marwän b. Mu'ä¬

wiya al-Fazäri (st. 193/808 — Tahdib, 10/96-98) im Gegensatz zur Äiwäya vonWaki' b. al-Garräh (ebd. Nr. 633/212), der auch in unserem Manuskript mehr¬

fach erscheint. Siehe Fath al-bäri, 2/Seite 34. Zu erwähnen ist allerdings, daßMarwän b. Mu'äwiya auch bei al-Buhäri (Fath al-bäri, 2/Nr. 554) mit dem laf?des hadit mudra^ erscheint. Die Korrektur erfolgte daher wohl erst bei seinen

Nachfolgern, hier bei Zuhair b. Harb (st. 234/848 - GAS, I, 107).

" Buhäri/FaZÄ al-bäri, 13/Nr. 7434-35; al-Humaidi, Musnad, 2/Nr. 799.

532 Miklos Muranyi

In der Angabe der turuq des Dictums in unserem Manuskriptfragment

überwiegen die irakischen muhadditün, vor allem Waki' b. al-Öarräh als

Quelle zweiten Grades für Ibn Waddäh. Da letzterer als Überlieferer

des Musannaf von Waki' durch die Riwäya von Müsä b. Mu'äwiya al-

§amädihi in andalusischen Gelehrtenkreisen ausgewiesen ist^', dürfte

das hier referierte Dictum, neben anderen Riwäyät, demselben entnom¬

men worden sein. Einige seiner direkten Quellen — wie Muhammad

b.Qudäma b.A'yun, Hamid b. Yahyä und Muhammad b.Mas'üd, ferner

'Isä b. Yünus als Quelle zweiten Grades — sind ursprünglich in den

Grenzmarken, tugür al-Säm, beheimatet gewesen. Wir wissen aus

anderen Quellen und handschriftlich erhaltenen literarischen Produk¬

ten aus jener Zeit, daß Muhammad b. Waddäh während seiner Studien¬

reise sich auch in den tugür aufgehalten hat. al-Massisa und Tarsüs sind

die Stationen gewesen, wo er nicht nur die genannten Gelehrten getrof¬

fen hat"", sondem wo er die Riwäyät zu drei Werken mit ^iAörf-Thematik

— nämlich das Kitäb al-siyar von Abü Ishäq al-Fazäri, das Kitäb fadl al-

^ihäd von 'Abd Alläh b. al-Mubärak und das Kitäb al-siyar von al-Walid

b. Muslim nach al-Auzä'i — erhielt"'. Die im Titel angegebene Thematik

der Tradition — die Möglichkeit, Gott am Jüngsten Gericht erblicken zu

können — dürfte gerade im Kreis der murdbitün in den Grenzmarken,

sowohl in Syrien als auch in Ifriqiyä und Andalus, in der Heimat des Ibn

Waddäh, durchaus aktuell gewesen sein. Die Isnade einiger Varianten

bei Ibn Waddäh führen sicherlich nicht nur zufällig in die tugür al-Sä-

miyya, sondern sind als Ergebnis von Aktivitäten derjenigen muhaddi¬

tün zu werten, die zwecks Bildung und Erziehung der ^^Aät^-Kämpfersich in den Grenzmarken niederließen"^

In Nordafrika selbst, wo unser Manuskriptfragment in der Abschrift

des Abü l-'Arab beheimatet ist, haben wir hierfür eindeutige Parallele;

der bereits genannte Yahyä b. 'Umar verfaßte nicht nur eine Sammlung

" Ibn Hair al-läbiü, Fahrasa, 126-27; Ibn 'Atiyya, 64.

Mit Ausnahme von Muhammad b. Qudäma al-Ma^^i^i, den er in Mekka traf

{Tahdib, 9/410).

Siehe M. Muranyi: Das Kitäb al-siyar des Abv Ishäq al-Fazäri. In: Jerusa¬lem Studies in Arabic and Islam 6 (1985), S. 72-73.

" Vgl. EI^ II, 36b. Diese Gelehrten bilden bei Ibn Sa'd eine fabaqa für sieh:

Bd. VII/2. 185-188. Sie waren aber keineswegs nutzlose Theoretiker, sondernaktive Kämpfer. Abü Ishäq al-Fazäri, dessen Kitäb al-siyar Ibn Waddäh in

Andalus überlieferte (siehe oben, Anm. 28), nahm an einem Sommerfeldzug{ßä'ija) in der Gegend von Himä im Jahre 156/772 teil (siehe Abü Zakariyä' al-Azdi: Ta'rih Mavsil. Ed. 'AliHabiba. Kairo 1967, S. 225. — Siehe meine Bemer¬

kungen hierzu in: Jerusalem Studies in Arabie and Islam 6 (1985), S. 69-70.

Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 533

ähnlichen Inhalts mit dem Titel Kitäb al-nazar ilä Iläh tabäraka wa-ta'ä-

lä yauma l-qiyäma (siehe oben, S. 529), sondern auch eine Abhandlung

über die Vorzüge von Monastir und des ribät: Kitäb fadä'il al-Munastir

wal-ribäf^. Er starb in Süsa als muräbit. Abü l-'Arab selbst, sein Schü¬

ler, zog mit seinen Gesinnungsgenossen aus Qairawän als ?nuräbi{ nach

Süsa und Monastir; allerdings nicht gegen den christlichen Westen,

sondem gegen die „Ketzer" in den eigenen Reihen: gegen die Si'a von

al-Mahdiyya.

Die zweite Tradition hängt mit der ersten thematisch zusammen und

ist mit den hier verzeichneten Isnaden bei Muslim erhalten"". Die im

Manuskript belegte Variante in der Riwäya des Sufyän b. 'Uyaina (st.

196/811 - GAS, I, 96) nach 'Abd al-Malik b.'Umair - 'Umära b.

Ru'ayba ist munqati', aber als solche bekannt"^ und von der Traditions -

kritik nicht verschont geblieben. Abü Hätim al-Räzi (st. 277/890 —

GAS, I, 153) verweist darauf, daß zwischen diesem 'Abd al-Malik b.

'Umair und dem sahäbi Ibn Ru'ayba ein Glied in der Überliefererkette

fehlt"'. Diese Schwachstelle korrigiert dann der Familienisnad Abü

Bakr b. 'Umära — Vater, der nicht nur in Verbindung mit 'Abd al-Malik

b.'Umair, sondern auch mit Ismä'il b. Abi Hälid — im Manuskript die

letzte, fragmentarisch erhaltene Variante — verwendet wird"'.

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur

Abü Däwüd: Abü Däwüd al-Sigistäni: Sahih Sunan al-Mustafä. Kairo o.J. 2 Bde.Aghlahides/TAL,Bi: Tarägim Aglabiyya niustahra^a min Madärik al-Qädi 'Iyäd-

Ed. M. Talbi. Tunis 1968.

Aghlabides/VAUBi, 263.

Muslhn, L Nr. 634/213; 634/214.

^5 Ihn Hanbai, Musnad, 4/136 und 261; Abü Däwüd, 1/70.

'" Tahdib, 6/413: yadhulu bainahu wa-baina 'Umära b. Ru'ayba ra^ulun. —

'Umära b. Ru'ayba selbst war ein nur wenig bekannter sahäbi; Ibn Sa'd, VI.26,10-11 kennt ihn als Räwi des hier referierten Ifadites fi l-salät qabla gurübi l-Sams.

"' Im Juh 1985 hat mich Prof M. J. Kister (Jerusalem) auf die Existenz

eines weiteren Fragmentes von al-'Igli's n^äZ-Werk aufmerksam gemacht. Es istdies das Ms. Yahuda, Ar. 194 auf insg. 17 fol. Die Handschrift beginnt fragmen¬tarisch mit dem ersten Teil; auf fol. 4 a beginnt al-^uz' al-täni min al-la'rih fi ma'¬

rifat tiqät al-ri^äl wa-ma'rifat asmä'ihim wa-buldänihim min tasnif Abi MuslimSälih b. Ahmad b. 'Abd Alläh b. Sälih al-'Ißi al-Küfi und endet auf fol. 17b frag-

mentariseh. Das Manuskript ist undatiert ; es scheint eine spätere Abschrift zu

sein. Zu dieser Riwäya siehe oben, S. 514.

534 Miklos Muranyi

Bagdäd: al-Hatib al-Bagdädi: Ta'rih Bagdäd au madinat al-saläm. Kairo 193 1

Ben Cheneb: Classes des savants de ITJriqiya. Par Abü 'l-'Arab Mohammed benAhmed ben Tamim et Mohammed ben al-Härit ben Asad al-Hoäani. Ed. M.Ben Cheneb. Alger 1920.

ders. Notice surun manuscrit de Ve siicle de l'hegire intitule Kitäb Tabaqät Olamä'i Ifriqiyya par Abou 'l-'Arab. In: JA (1906), 343-60.

Buhä,n/Fath: Ihn Hagar al-'Asqaläni: Fath al-bäri bi-Sarh Sahih al-Buhäri. Ed.

'Abd AL-'Aziz b. 'Abd Alläh b. Bäz u.a. Kairo: al-Matba'a al-salafiyya1380 d.H.

Dibä^: Ibn Farhün: al-Dibä^ al-mudahhab fi ma'rifat 'ulamä' al-madhab. EdMuhammad Ahmadi Abij l-Nür. Kairo 1972.

Futüh Mi?r/ToRREY: 'Abd al-Rahmän b.'Abd Ahäh b.'Abd al-Hakam: FutühMisr wa-ahbäruhä. Ed. Ch. C. Torrey. New Haven 1922. (Yale OrientalSeries. Researches. 3.)

GAL: C. Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur. 2. Aufl. i 2Suppl.-Bd. 1-3. Leiden 1937-49.

GAS.I.: f. Sezgin: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. I. Leiden 1967.Humaidi: Abü Bakr 'Abd Alläh b. al-Zubair al-Humaidi: al-Musnad. Ed. Habib

al-Rahmän al-A'zami. Beirut 1380 H.

Ihn 'Atiyya: Fihris Ibn 'Atiyya. Ed. Muliammad Abü l-Aöfän und Muham¬mad al-Zähi. Beirut 1980.

Ibn al-Faradi: Ta'rih 'ulamä' al-Andalus. Kairo 1966. (al-Maktaba al-Andalu-siyya. 2.)

Ibn Hanbai: Musnad al-Imäm Ahmad b. Hanbai. Büläq. Nachdr. Beirut 1969.

Ibn Hair: Abü Bakr Muhammad b. Hair al-Iäbili: Fahrasa mä rawähu 'an Suyü-hihi Zaragossa 1893. Nachr. Beirut/Kairo 1963.

Ibn Sa'd: Ibn Sa'd: Kitäb al-tabaqät al-kubrä. Ed. E. Sachau u. a. Leiden 1904-40.

Kindi/GuEST: Muhammad b. Yüsuf al-Kindi: Kitäb al-wulät wa-kitäb al-qudät.Ed. Rh. Guest. Leiden 1912. (E. J. W. Gibb Memorial Series. 19.)

Ma'älim: al-Dabbäg: Ma'älim al-imän fi ma'rifat ahi al-Qairawän. Akmalahu wa-

'allaqa 'alaihi Abü 1-Fadl b. Nägi. Bd. III. Ed. Muhammad Mädür. Kairo/Tunis 1978.

Munta?.am: Ibn al-öauzi: al-Munta?amfi ta'rih al-mulük wal-umam. Haidaräbäd1357-62 H.

Muranyi, Materialien: M. Muranyi: Materialien zur mälikitischen Rechtslitera¬

tur. Wiesbaden 1984. (Studien zum islamischen Recht. Bd. 1.)

Muslim: Muslim b. al-Haggäg: Sahih. Ed. Muhammad Fu'äd 'Abd AL-BÄyi.Kairo 1955.

Sadarät: Ibn al-'Imäd: Sadarät al-dahab fi ahbär man dahab. Kairo 1350 H.Sam'äni: al-Sam'äni: Kitäb al-ansäb. Ed. 'Abd al-Rahmän b. Ya^yä al-

Mu 'allami al-Yamäni. Haidaräbäd 1962 -.

Schacht: J. Schacht: On some manuscripts in the libraries of Kairouan andTunis. In: Arabica 14 (1967), 225-258.

Tadkira: al-Dahabi: Tadkirat al-huffd?. Haidarabad 1955-58 (Nachdr. Beiruto.J.)

Tahdib al-tahdib: Ibn Hagar al-'Asqaläni: Tahdib al-tahdib. Haidarabad 1325-27 H.

Talbi, £mirat: Mohamed Talbi: L'^mirat Aghlabide. 184-296/800-909.Histoire politique. Paris 1966.

Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 535

Tamhid: Ibn 'Abd al-Barr: al-Tamhid li-mä fi l-Muwaffa' min al-ma'äni wal-asä-

nid. Rabat 1967 — (unvollständig).

Tartib al-madärik: al-Qädi 'Iyäd: Tartib al-madärik fi tartib al-masälik li-ma'rifata'läm madhab Mälik. Rabat 1965 — (unvollständig). Ed. A. Bekir. Beirut1967.

Werkmeister: Walter Werkmeister: QueUenuntersuchungen zum Kitäb al-

'Iqd al-farid des Andalusiers Ibn 'Abdrabbih (246/860-328/940). EinBeitrag zurarabischen Literaturgeschichte. Berlin 1983.

Zirikli: Zirikli: A'läm. Kairo 1954-59.

Theologen und Mystiker in Huräsän und Transoxanien

Von Bernd Radtke, Basel

Für Richard Grämlich zum sechzigsten Geburtstag

I. Die Fa<}äHl-i Balh

Neben Weltgeschichten wie Tabaris Ta'rih, Ibn al-Atirs Kämil, Ihn al-

öawzfs Muntazam, Dynastiengeschichten wie Ibn Wä^ils Mufarrig al-

kurüb, biografischen Lexika wie §afadis Wäß stellen Stadt- und Lokal¬

geschichten unsere Hauptinformanten der mittelalterlichen islami¬

schen Geschichte. Zu nennen wären etwa für Ägjrpten die Futüh Mi^r

des Ibn 'Abd al-Hakam, für Damaskus der monumentale Ta'rih DimaSq

des Ibn 'Asäkir, fur Bagdad der Ta'rih Bagdäd des Hatib al-Bagdädi. Es

gibt Geschichten der iranischen Landschaften Färs, öurgän, Sistän,

Stadtgeschichten von Naysäbür, Buhärä, Samarqand, Marw und Herat.

Und es existiert auch eine Stadtgeschichte für die bis zur Zerstörung

durch die Mongolen im Jahr 617/1220 große und blühende Stadt Balh:

Die Fadä'il-i Balh (Storey 1/2, 1296; Bregel' 2, 1053f ).

Die beiden topografischen Einleitungskapitel der Chronik wurden

bereits von Ch. Schefer in der Chrestomathie persane ediert (S. 65-103

Text, S. 56-94 Einleitung), das gesamte Werk jedoch erst 1972/1350 §

von 'ÄBD al-Hayy-i HabIbi in den IntiSärät-i bunyäd-i farhang-i Iran.

Es bietet neben den von Schefer veröffentlichten Kapiteln den Haupt¬

teil (S. 56-390) mit den Biografien von siebzig Persönlichkeiten, die in

Balh lebten, starben oder in irgendeiner Verbindung mit der Stadt stan¬

den. Der Aufbau der Fadä'il-i Balh entspricht somit demjenigen des

Ta'rih DimaSq und Ta'rih Bagdäd: nach einer topografischen Einleitung

folgen im Hauptteil Biografien. In unserem Werk sind die Biografien im

Unterschied zu den genannten Stadtchroniken von Bagdad und Damas¬

kus in zeitlicher Reihenfolge, nicht alphabetisch angeordnet.

Der Verfasser nennt sich (4,1) Abü Bakr 'Abdallah b. 'Umar b.

Muhammad b. Däwüd al-Wä'iz Sali ad-din al-Balhi. Er beendete das

Werk wenige Jahre vor der Zerstörung der Stadt im Ramadän 610/

1214, und zwar in arabischer Spreiche. Knapp siebzig Jahre später, im