Профессия "историк" в романе М. А. Булгакова "Мастер и...

Transcript of Профессия "историк" в романе М. А. Булгакова "Мастер и...

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Курский государственный медицинский

университет»

Министерства здравоохранения Российской

Федерации

ГРАНИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Сборник статей

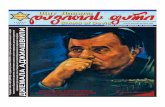

к 60-летию профессора Сергея Павловича Щавелева

Курск – 2013

2

УДК: 009 (082) Печатается по решению

ББК: 6/8 Я43 редакционно-издательского

Щ 14 совета ГБОУ ВПО КГМУ

Минздрава России

Грани гуманитарного знания. Сборник статей к 60-летию

профессора Сергея Павловича Щавелева. – Курск: Изд-во КГМУ, 2013. –

634 с., ил.

Составители и редакторы:

канд. филос. н., доц. Д.П. Кузнецов (Курский гос. мед. ун-т);

канд. филос. н. О.В. Пыжова (Курский гос. мед. ун-т).

Сборник посвящён юбилею философа, историка, историографа Сергея

Павловича Щавелева. Издание составлено из статей его друзей и коллег разных

поколений, с которыми он сотрудничает с 1970 – 1980-х годов и по настоящее время.

Представлены труды исследователей из Институтов философии, археологии, всеобщей

истории РАН; Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов;

Санкт-Петербургского филиала Архива РАН; Академии управления при Президенте

Республики Беларусь; Института археологии Национальной Академии наук,

Черниговского университета, Донецкого национального университета Украины;

Белгородского национального исследовательского, Брянского, Воронежского,

Нижневартовского, Тверского, Тульского педагогического, Калужского, Курского

государственных университетов; целого ряда других научных центров.

Разделы книги — по сути, коллективной монографии — отражают научные

интересы юбиляра, а потому разнообразны: археология, история, историография,

лингвистика и литературоведение, философия и методология науки и практики.

Издание обильно иллюстрировано — портретами многочисленных авторов,

рабочими моментами их научной деятельности.

Книга привлечёт внимание специалистов, студентов и аспирантов по разным

гуманитарным дисциплинам; всех, кого интересуют вопросы гуманитарного знания.

Оформление обложки М.В. Хруслова.

В оформлении обложки использована репродукция фрески Рафаэля Санти

«Афинская школа» («Философия») 1498-1511 гг. Ватикан. Рабочий кабинет Папы

Римского.

В оформлении издания использованы рисунки археологических находок

С.П. Щавелёва. На титульном листе помещено граффити на фрагменте стенки

лепного сосуда (тамга? кириллическая буква «шта»?), обнаруженного при раскопках

археологического комплекса Липино (Октябрьский р-н Курской обл.). Рис.

И.В. Гуреевой. На последней странице обложки — ювелирное украшение (височное

кольцо?; фрагмент) с серпентинным орнаментом и руноподобным знаком. Из сборов

на Липинском селище. Рис. Н.В. Срывковой.

ISBN 978-5-7487-1643-7 ББК: 009 (082)

Щ 14

Коллектив авторов, 2013

ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2013

460

А.С. Щавелёв *

Профессия историк в романе М.А. Булгакова

«Мастер и Маргарита»

«Только Палыч может прочитать книжку

или фильм посмотреть и про это статью написать…»

Профессор А.Н. Курцев.

(Из разговоров у экспедиционного костра).

Die Maske muß mir köstlich stehn…

J.W. Goethe.

Faust.

Der Tragödie erster und zweiter Teil.

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в русской литературе

— один из самых популярных и комментированных. Как всякий

модернистский и постмодернистский текст, этот роман изначально

рассчитан на непрерывное наращивание метаконтекста, умножение своего

* Алексей Сергеевич Щавелёв — кандидат исторических наук, старший научный

сотрудник Института всеобщей истории РАН. [email protected]

461

метафорического конвоя. Первый слой такого метатекста «Мастера и

Маргариты» составляют черновые наброски, ранние варианты и

отброшенные автором эпизоды 414

. Это слой апокрифов неканонического

по своему замыслу «Евангелия от Сатаны». Второй слой составляет

неизбежный культурологический комментарий — расшифровка реалий и

выявление прототипов — наиболее полно, но не исчерпывающе,

собранный в «Булгаковской энциклопедии». Третий — старые добрые

академические литературоведческие разъяснения центонов и

заимствований из художественной и научной литературы. Здесь

первопроходец и лидер М.О. Чудакова. Четвёртый — структурный анализ

схемы романа и набора мотивов 415

. Пятый — толкование метафор,

символов, подтекстов 416

. Шестой — так называемые «фанфики» —

продолжения и альтернативные версии — метаапокрифы 417

. Седьмой —

свободные ассоциации 418

. К ним можно отнести всю «конспирологию»,

сделанную по типу «Булгаков и масоны», или же рассуждении об

антисемитизме и филосемитстве писателя: ведь, как гласит вторая

заповедь постмодернизма, в содержании каждого литературного текста

содержится всё то, что ему прямо не противоречит.

Я же хочу обратить внимание, что М.А. Булгаков написал роман, в

том числе и исторический 419

. Тема «истории» (и её актуальности для

настоящего) и «исторического познания» — сквозная для романа.

414

Булгаков М.А. Собрание сочинений в восьми томах. Т. IV. Князь тьмы.

Ранние редакции и варианты романа «Мастер и Маргарита». М., 2004. 415

Гаспаров М.Б. Из наблюдений над мотивной структурой М.А. Булгакова

«Мастер и Маргарита» // Гаспаров М.Б. Литературные лейтмотивы. Очерки русской

литературы XX в. М., 1994. С. 28–82. 416

См. в первом приближении: Руднев В.П. Мастер и Маргарита // Руднев В.П.

Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 2003.

С. 226–229.

Также см. «альтернативное прочтение» Альфреда Баркова

(http://www.masterandmargarita.eu/estore/pdf/emru002_barkov.pdf). 417

Например, см.: Еськов К. Евангелие от Афрания. М., 2003. 418

К таковым стоит отнести профессионально сделанную, но явно и неизбежно

ортодоксально ангажированную книгу: Кураев А.В. «Мастер и Маргарита»: за Христа

или против? М., 2005. 419

Развивая и переосмысливая идеи М.М. Бахтина, можно сказать, что любой

роман — «исторический», основа любого романа — его хронотоп («единство времени и

пространства») — категория историческая и историчная. Без категории

поступательного исторического процесса в мышлении роман невозможен. Любое

антиисторичное (мифологическое, религиозное, тоталитарное) мировидение отрицает

сам жанр романа (См. Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 3. Теория романа (1930–

1961 гг.). М., 2012).

Здесь я расхожусь с трактовкой М.Б. Гаспарова, который видит в «Мастере и

Маргарите» только аисторичный «роман-миф». Повторяемость событий,

параллельность Ершалаима и Москвы, Москвы и Рима, Москвы и Парижа — не

признак замкнутого мифологического цикла, а скорее иллюстрация исторической

типологии.

462

Совершенно мало обращается внимания на то, что все ключевые

персонажи романа профессиональные историки 420

.

Первый из них Мастер: «…Историк по образованию, он ещё два года

тому назад работал в одном из московских музеев, а кроме того, занимался

переводами…

− Я знаю пять языков, кроме родного, — ответил гость, —

английский, французский, немецкий, латинский и греческий. Ну,

немножко — ещё читаю по-итальянски…». Кстати, уточнение «кроме

родного» типичная ремарка филолога-профессионала. А в те времена, до и

даже какое-то время после (с перерывом) революции, гуманитарный

университетский факультет — историко-филологический (юридический

носил по преимуществу прикладной да общеобразовательный для части

слушателей характер).

Перед нами историк ушедшей эпохи. Не гений, не сверхчеловек.

Вопреки усилиям В.П. Руднева встроить его в их череду, у него мало

общего с доктором Фаустом и Адрианом Леверкюном. Он ремесленник и,

в общем-то, пожизненный ученик. Он пишет свой первый роман. Заглавная

буква в прозвании «Мастер» не должна вводить в заблуждение. Это просто

характеризующее прозвище, другое имя. М.А. Булгаков писал образ

Мастера как явный автопортрет, а значит, он как настоящий писатель

хорошо понимал свой уровень, свою позицию в иерархии гуманитариев-

тяжеловесов «гамбургского счёта» (по В.Б. Шкловскому). М.А. Булгаков и

Мастер — крепкие профессионалы, каждый на своём поле. Кстати, в итоге

Мастер преуспел (по тому же общегуманитарному счёту) не столько как

писатель, сколько как учёный, «угадав», т. е. реконструировав реальную

историю «wie es eigentlich gewesen» (Л. фон Ранке) Иешуа и Пилата. Желая

выступить как писатель, Мастер выступил как историк-пророк,

«предсказывающий назад». До него эту историю реконструировал

правильно в подробностях только один немец, единственный в мире

специалист по рукописям Герберта Орильякского, он же в романе

Аврилакский, т. е. папа Сильвестр II (около 946–1003).

Мастер воплощает поколение наших гуманитариев начала XX века,

когда в России сложились школы текстологии, формального

(структурного) литературоведения, византинистики, востоковедения,

экономической географии, исторической социологии и археологии; всё

мирового уровня и значения. Ещё в 80 – 90-е гг. XIX века

Б.В. Фармаковский писал, что на русских археологов (и, добавлю, других

гуманитариев) за границей «… смотрят с презрением, как на оборванцев,

которыми отчасти русские и являются, в сравнении с иностранными

учёными…» 421

. И дело здесь было не только в материальном обеспечении,

420

Более заметную роль в творчестве М.А. Булгакова играют только врачи и

писатели. Вполне понятна отсюда иерархия его самоощущения собственных призваний

в жизни. 421

Цит. по: Платонова Н.И. История археологической мысли в России. Вторая

половина XIX – первая треть XX века. СПб., 2010. С. 92.

463

но и в профессиональном уровне. А уже к началу прошлого века русские

учёные полностью сравняли тот самый пресловутый гамбургский счёт с

Европой и стали изредка выходить вперёд, иногда пятикратно. Но их

судьба была ещё хуже, чем у Мастера; покоя они не обрели, а получили в

лучшем случае изгнание, а на родине — травлю, концлагеря и

психбольницы.

Второй историк в романе — Воланд — немецкий профессор,

полиглот и специалист по средневековым рукописям («Я — историк, —

подтвердил учёный…»). Он воплощает великую немецкую историко-

филологическую школу. Стоит в ряду с Т. Моммзеном, Б.Г. Нибуром,

Ф. Боппом, Я. Гримом и т. п. столпами этой школы. Он, «старый софист»,

великолепно спорит. Он жёсткий беспристрастный преподаватель. Именно

он начал переподготовку Ивана Понырёва в будущие историки. Именно он

жёстко отреагировал на исторические спекуляции Берлиоза и «не купился»

на его «совково-толерантную» манеру вести дискуссию («…Мы уважаем

ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой

точки зрения…»). Совершенно не случайно М.А. Булгаков, изначально

представивший воплощение Сатаны в ипостаси инженера, затем сменил

ему квалификацию. Мышление Воланда исторично, он мыслит в русле

постоянного исторического сравнения. Он принципиальный диалектик и

критик. Его стезя — не вера, а анализ вне догм и авторитетов. Как

историка его можно причислить к школе неогелельянцев, с идейной

примесью позитивизма. Должно быть, именно поэтому он когда-то спорил

с Иммануилом Кантом.

Преемник Мастера — «сотрудник института истории и философии»

профессор Иван Николаевич Понырёв. Это профессор нового тогда —

советского поколения. Не знающий языков, не очень в интеллектуальном

анамнезе начитанный, но хотя бы честный, немного успевший пообщаться

с настоящим Мастером и видевший мельком немецкого профессора

Воланда. Именно благодаря таким людям, как бывший комсомольский

поэт, русская гуманитарная наука деградировала, но не ушла совсем в

небытие, которого так не любил позитивист и неогегельянец Воланд.

Противоположного мнения о литературной миссии Понырёва

придерживается А.В. Кураев, настаивая, что Понырёв-экс-Бездомный —

философ, конъюнктурщик и выдвиженец по партийной линии, поскольку

пройти путь от малограмотного необразованного поэта-кустаря до

профессора истории за семь-десять лет якобы совершенно невозможно 422

.

На самом деле примеры таких научных биографий вполне

профессиональных учёных-гуманитариев раннесоветского периода

находятся без труда. Впрочем, Кураев вообще недолюбливает и критикует

Мастера, не говоря уже о Воланде. Причём сам допускает при этом

диковатые исторические ляпы, например, утверждая, что в 1930-е годы в

Москве существовал только один музей — «Музей революции».

422

Кураев А.В. «Мастер и Маргарита»… С. 52–54.

464

В общем, персонажная цепочка «Воланд – Мастер – Понырёв»

видится мне позитивной метафорой преемственности гуманитарного

знания дореволюционной и советской России, которая внушает

сдержанный оптимизм.

Михаил Александрович Берлиоз же воплощает все яркие черты

«красного профессора»: «был человек начитанный» и «обнаруживал

солидную эрудицию». Его стилем написаны советские вузовские учебники

истории, по которым (косметически подредактированным) студенты

учатся до сих пор. В его же стиле читаются лекции на лучших старейших

исторических факультетах. Но его ангажированным творениям

предназначено в конечном итоге «ничто», сейчас коэффициент

цитируемости такого типа работ уже стремится к нулю. Социологические

схемы в гуманитаристике стареют и умирают чаще всего вместе со своими

создателями.

Иешуа Га-Ноцри — «по типу врач», как сказал бы Шерлок Холмс.

Психотерапевт. Его основная жизненная задача — понимать и прощать. Но

он метко ставит диагнозы. А этот врачебный и криминалистический

(«уликовый») дискурс создал предпосылки для эпистемологического

переворота конца XIX века в истории, археологии и искусствоведении.

Гуманитарии стали изучать детали, они перестали быть лишь философами-

фарисеями и стали (ис)следователями и диагностами 423

. Их Бог оказался в

деталях. «Уликовая парадигма» — основа метода исторической критики

до сих пор. Га-Ноцри по когнитивному стилю — неокантианец в духе

«понимающей социологии» М. Вебера.

Историком де-факто является и ученик Иешуа Левий Матвей.

Именно он пишет основу, протограф для канонических Евангелий. В

каком-то смысле перед нами один из основоположников так называемой

«устной истории», набирающей популярность в наши дни. Но он историк

ангажированный, «честно-партийный», не зря Иешуа просил его

выбросить пергаменные свитки, на которых этот спутник мессии вёл

дневник их странствий. Да и с Воландом ему в спорах не тягаться. Он

воплощает в себе донаучный (и постнаучный, журналистко-

пропагандистский), а значит, тупиковый путь исторического познания.

Недаром его пергамен хочет почитать «старый солдат» Пилат, умный, но

не склонный к тонкому анализу событий. Типичный представитель

массового сознания как-то образованной публики своей эпохи. Такие

всегда предпочитают мифы о прошлом его сложному и противоречивому

анализу.

Следует заметить, что ключевой спор, происходящий на разных

уровнях романа — спор об историчности и реальности Иисуса. Спор

актуален даже для Иешуа, который сам не знает, является ли он мессией,

т. е. будущим Иисусом Христом, или нет. Вопрос не праздный, и

423

Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // Гинзбург К. Мифы –

эмблемы – приметы. Морфология и история. М., 2004. С. 189–241.

465

наводящий на мысль, что при несомненной и обязательной

несовместимости принципов науки и религии 424

, христианство —

наименее вредная среда для развития науки, в том числе истории.

Значимость профессии историка в фабуле романа объясняется,

видимо, его сверхзамыслом. М.А. Булгаков писал его как ответ на

советскую действительность, как своё личное духовное противоядие; он

прозорливо интуитивно понимал, что именно История вынесет приговор

советскому строю. Другое дело, он не мог даже предполагать, когда и как

это произойдёт и что из этого получится.

* * *

Надеюсь, нашей гуманитарной науке ещё предстоит вернуть

воландовский люциферианский блеск, его космополитическую

утончённость, умение мыслить критически и независимо, избавляться от

вирусов идеологий, включая религиозные их разновидности; умение

работать с источниками, особенно с рукописями. Вернуть утраченное

мастерство. Ведь плеяда современных историографов, к которым

принадлежит юбиляр и его наставник А.А. Формозов, уже научилась

понимать и беспристрастно судить своих современников и

предшественников, как это умели Иешуа и Мастер. Пока что в целом наше

гуманитарное сообщество ещё по многим параметрам не достигло уровня

пресловутого уровня 1913 года. А почему так происходит, недавно написал

в своей книге юбиляр С.П. Щавелёв 425

, двадцать лет назад прочитавший

мне вслух со своими комментариями «Мастера и Маргариту».

424

Докинз Р. Бог как иллюзия. М., 2008. 425

Щавелёв С.П. Этика и психология науки. Дополнительные главы курса

истории и философии науки. Курск, 2010.