Pourquoi vient-on prier Notre-Dame de Liesse ?

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of Pourquoi vient-on prier Notre-Dame de Liesse ?

Philippe Luez

Pourquoi vient-on prier Notre-Dame-de-Liesse ?In: Revue d'histoire de l'Église de France. Tome 74. N°192, 1988. pp. 39-52.

AbstractThe fact that a chapel to the Virgin Mary is isolated in the " Laonnois " is quite surprizing. We have evidence of the pilgrimagebefore the XVIth century, pilgrimage which was quite appreciated by the kings and known all over the North of France. Becauseof the numerous pilgrams who went there each year, inns were built and a huge community of goldsmiths who principaly soldobjects of devotion became prosperous.Nothing seems to have changed. Yet, during the XlXth century, the pilgrimage of " Notre-Dame-de-Liesse " is done on a localbasis. Is it due to a desorganisation subsequent to the French Revolution ? a marial geographical deplacement ? A change ofreligious sentiments ?

RésuméLa présence d'une chapelle à la vierge perdue dans les marécages du Laonnois est bien fait pour étonner. Les sources nous ontgardé le souvenir d'un pèlerinage renommé dès avant le XVIe siècle, comblé des faveurs royales, et dont le rayonnements'étendait à l'ensemble de la France du Nord. Le nombre des fidèles qui s'y rendaient chaque année a permis la créationd'auberges et l'implantation d'une importante communauté d'orfèvres dont la principale activité consistait en la vente de petitsobjets de piété.Rien apparemment n'a changé. Pourtant, au cours du XIXe siècle, le pèlerinage de Notre-Dame-de-Liesse se replie au niveaulocal. Désorganisation provoquée par la Révolution ? Déplacement de la géographie mariale ? Changement de la sensibilitéreligieuse ?

Citer ce document / Cite this document :

Luez Philippe. Pourquoi vient-on prier Notre-Dame-de-Liesse ?. In: Revue d'histoire de l'Église de France. Tome 74. N°192,1988. pp. 39-52.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhef_0300-9505_1988_num_74_192_3427

POURQUOI VIENT-ON PRIER

NOTRE-DAME-DE-LIESSE ?

« II y a plusieurs chapelles de la campagne où il plaist particulièrement (à la mère de Dieu) d'estre révérée, afin que chacun cognoisse qu'elle est aussi bien pour les petits que pour les grands et que la ville n'a pas plus de droit à ses faveurs que le village. La seule France possède tant de chapelles dédiées à la roine des anges qu'il faudroit des livres entiers pour en marquer seulement les noms. Je

diray hardiment que nous n'avons pas aujourd'huy une maison plus miraculeuse que celle de Liesse et que nous ne puissions visiter avec plus d'agrément de nostre incomparable royne des anges ' ».

Rien, à l'origine, ne prédisposait un « lieu si mal propice 2 » à recevoir les pèlerins du royaume. Il semble bien qu'il ne se fût agi que d'une simple chapelle construite pour la dévotion des fidèles de l'ancien diocèse de Laon, « en la distance raisonnable » de l'évêché 3. Pourtant, très vite, le récit des miracles qui se font à la chapelle picarde attire les foules du royaume : « ce n'est pas une chose dont on se doive étonner que toute la France courut à cet asyle, puisqu'elle y treuvoit le mesme secours que l'Italie avoit à Lorette4».

Pourtant, vers 1855, un pèlerin écrit à un de ses amis que « ces heureux siècles se sont évanouis comme un beau songe dont il ne reste que le souvenir ». Mais il s'empresse d'ajouter : « Toutefois, gardez vous de croire que l'église de Liesse soit aujourd'hui déserte ; oh non ! sans doute, ce n'est plus le même élan 5 ».

Le pèlerinage, interrompu pendant la Révolution, renaît au XIXe siècle, et on aurait pu croire que la reprise de la pratique aurait fait oublier la parenthèse révolutionnaire. Cette renaissance du pèlerinage de Liesse au XIXe siècle a-t-elle été une reconstitution? Une reconstitution à l'identique, sur l'image que l'ancien pèlerinage avait laissé? Et en voulant refaire ce pèlerinage à l'identique, n'a-t-on pas fait en réalité autre chose ?

1. MONTHIER (Arthus du), La piété françoise vers la très saincte Vierge Marie, mère de Dieu, Nostre Dame de Liesse en Picardie, Paris, R. Feuge, 1637, p. 52.

2. Les miracles de Nostre-Dame de Liesse, et comme elle fut trouvée et nommée ainsi que voirez cy -après par le commandement de Monseigneur l'évêque et duc de Laon, Troyes, Boutant, s.d. [XVT siècle] non paginé.

3. Arrest notable de Nosseigneurs du parlement de Paris (5 janvier 1655), p. 5. 4. Histoire miraculeuse de Nostre-Dame de Liesse, avec instruction pour les pèlerins qui

vont rendre leurs vœux à la très saincte chapelle... Paris, Piot, et Notre Dame de Liesse en Picardie, 1658, p. 215. Voir également : Sainct PERES, Le vray trésor de l'histoire saincte sur le transport miraculeux de l'image de Nostre-Dame de Liesse... Paris, Estienne, 1647.

5. [DUFOUR], Lettres d'un pèlerin à son ami, Paris, Leclere, 1855, p. 5. R.H.É.F, t LXXIV, 1988.

40 PH. LUEZ

Pour répondre à cette triple interrogation, de quelles sources disposons- nous?

Pour l'Ancien Régime, des archives du chapitre de la cathédrale, des archives des notaires du bourg au XVIIIe siècle, de recueils imprimés au XVIIe siècle, sur le pèlerinage et les miracles de la Vierge à Liesse. Les archives du chapitre renferment les comptes annuels de la chapelle au XVIIIe siècle ; unie à la mense épiscopale, la chapelle est administrée par un chanoine, nommé trésorier pour une durée variable, qui doit rendre au chapitre un compte annuel de son administration. Les archives notariales fournissent de précieux renseignements sur toute une population d'artisans vivant du pèlerinage.

Pour le XIXe siècle, il existe très peu de sources manuscrites, mais beaucoup de sources de seconde main : petites brochures imprimées, souvent sur l'histoire de la chapelle, dans lesquelles se glissent quelques considérations sur l'état du pèlerinage au XIXe siècle ; quelques notations dans les romans de l'écrivain réaliste Champfleury ou dans les souvenirs littéraires d'Anatole France.

Des sources si différentes attestent cependant toutes l'existence continue du pèlerinage et de ses pratiques de dévotion de part et d'autre de la Révolution. Mais il est difficile d'aller au-delà de ce trait commun entre les deux époques. Il faut donc probablement parler d'une superposition d'images. Seule l'étude de cette superposition permet de comprendre le sens des principales mutations qui affectent le pèlerinage entre le XVIIe et le XIXe siècle.

La dévotion a l'image miraculeuse.

II ne s'agit pas d'un sanctuaire à relique, comme ceux auxquels les belles réalisations de l'âge roman nous ont accoutumés, mais d'un sanctuaire à image 6. Son existence est attestée à la fin du XIVe siècle dans la bulle Virgo Venustissima de Clément VII en 1384 7, quoique la tradition en fasse remonter la création au début du XIIe siècle8.

La dévotion à Notre-Dame-de-Liesse a pour support une vierge noire. La légende veut que cette image ait été donnée par les anges à trois chevaliers prisonniers d'un sultan, pour la conversion de sa fille 9. Cette statue, selon le légendaire, n'aurait donc pas été faite de la main des hommes, ce qui suffirait à justifier la vénération dont elle est entourée

Mais la Vierge de Liesse est réputée pour les nombreux miracles dont elle comble ses fidèles. Les témoignages en sont conservés dans le livre

6. DUPRONT (Alphonse), Du sacré, Paris, 1987, p. 315-418. 7. Arch. dép. de l'Aisne, G 200. 8. Le plus ancien volume imprimé connu, racontant l'histoire de Liesse (Les miracles de

Nostre Dame de Liesse, op. cit.) avance la date de 1134, reprise ensuite dans tous les ouvrages postérieurs. Pour la critique de ces origines, voir : Bibl. Mun. de Laon, ms 484, Mémoire sur l'estat politique et ecclésiastique de la ville de Laon.

9. VlLLETTE (Nicolas), Histoire miraculeuse de Notre-Dame de Liesse, Laon, 1756.

POURQUOI VIENT-ON PRIER NOTRE-DAME-DE-LIESSE? 41

des Miracles de Nostre-Dame de Liesse qui serait l'œuvre d'un père des chevaliers de Saint- Jean reprise et complétée dans les éditions successives 10, et dans l'œuvre d'un récollet de Rouen en 1637 u. Un autre volume de 1658 ne conserve que les témoignages solidement attestés, et en joint d'autres 12.

Les miracles ne sont pas limités à un type précis de demande. La Vierge de Liesse est réputée pour de nombreuses guérisons de maladies incurables ou de paralysies n et d'interventions pour sauvegarder les villes de la peste 14. Elle est d'un grand secours pour la conversion des impies, la délivrance des prisonniers ou en cas d'exorcismes. Elle accorde sa protection contre les catastrophes naturelles, les naufrages et même les revers de fortune. Enfin, elle protège les femmes en couches, et rend la vie aux enfants morts-nés, le temps qu'ils puissent recevoir le baptême. Systématiquement à partir d'Henri IV, la Vierge de Liesse préside à la naissance des enfants royaux ; pour la remercier de la naissance de Louis Dieudonné, Louis XIII et Anne d'Autriche offrirent des couronnes pour la statue de Liesse.

Ces miracles sont-ils liés à la présence dans la chapelle de l'image donnée par les anges ? La statue elle-même a été brûlée en 1793 et a été remplacée par une copie au pied de laquelle ont été déposées les cendres de l'ancienne, pieusement sauvées par les habitants du village 15. La disparition de l'image ancienne n'a pourtant pas interrompu la tradition des miracles. Hamon, curé de Saint-Sulpice, est le seul auteur du XIXe siècle à parler des miracles de la Vierge de Liesse à cette époque ; en s'appuyant sur les nombreux exemples de l'Ancien Régime, il en signale trois pour la première moitié du XIXe siècle, qu'il choisit pour leur exemplarité, ce qui laisse supposer qu'il pouvait en connaître d'autres : deux guérisons miraculeuses et une conversion 16. A la même époque, l'assistance de la Vierge aux femmes en couches est au moins attestée pour les naissances princières, celle de l'enfant du miracle en 1821 17, comme celle du prince impérial en 1856 18.

Les miracles sont-ils liés à l'image elle-même ? Jusqu'à la Révolution, les pèlerins avaient coutume de faire toucher leurs chapelets et leurs médailles à la statue, placée sur le maître-autel 19. Pourtant, malgré la disparition de la statue primitive, ces miracles se poursuivent au XIXe siècle, où la guérison d'une religieuse du Sacré-Cœur d'Amiens se produit

10. Voir note 8; deux éditions postérieures i la B.N. 11. La piété françoise, (cf. note 1). 12. Histoire miraculeuse, (cf. note 4). 13. La piété françoise, op. cit., p. 53 « toutes les guérisons dont les causes n'étoient pas

dans la vertu des herbes, ny dans la science de U médecine ». 14. Pestilentiae urbem Laudanum invadentis mense augusto anni 1668 & ejusdem per

Deiparcie virginis suffragia cessationis mense januario anni subsequentis vera descriptio, Laon, s.d., p. 16-17.

15. Bibl. mun. de Laon, ms. LEMEREZ, Histoire du Diocèse de Laon. Voir : DUPLOYÊ, Notre-Dame de Liesse ; légendes et pèlerinage, Paris, 1873, t. II, p. 131.

16. [Hamon], Notre-Dame de France, ou histoire du culte de la Vierge en France par le curé de Saint-Sulpice, Paris, 1865, t. IV, p. 458-460.

42 PH. LUEZ

par l'imposition d'un fragment de la robe de la statue de Liesse. Fragment ancien, ou prélevé sur la robe de la nouvelle image, Hamon, qui signale ce miracle, ne le précise pas.

Les miracles sont-ils liés au lieu ? De nombreuses guérisons se passent lors d'oraisons, d'invocations, souvent dans des lieux éloignés de la chapelle. Si les demandes d'intercessions sont nombreuses avant la

FlG. 1. Notre-Dame de Liesse, Orléans, Letourmi.

Illustration non autorisée à la diffusion

POURQUOI VIENT-ON PRIER NOTRE-DAME-DE-LIESSE? 43

Révolution, les pèlerins venaient alors à Liesse plutôt pour rendre grâces à la suite d'une guérison ou d'un sauvetage, incendie ou naufrage, ce qui suppose une plus grande extension dans l'espace de la dévotion à la Vierge, hors des limites du sanctuaire lui-même.

S Couu4y Jeidpfit : ffuew

leg duierjr maax qui dJlnûûnt le corps t JçJé* p&fjiûn* de lame (wre/ier la 7*tÊ£k' * - iProteaer le* inuan*, et donner trie auÈÊmorU; -, Cejont 1er deux effects de* bontés de Jfa

mm ' 4"

FlG. 2. — Frontispice du « Vray trésor de l'Histoire saincte » (1647) repris pour les éditions successives de « l'Histoire de l'Image miraculeuse » de Villette. B.N. estampes — fonds Fleury (M 231835).

44 PH. LUEZ

Diffusion du pèlerinage t lieux et fidèles

Au XIXe siècle comme sous l'Ancien Régime, des pèlerins sont venus honorer la Vierge à la chapelle de Liesse. D'où viennent-ils ? Appartiennent-ils aux mêmes couches sociologiques après la Révolution ? Les sources fixent difficilement la foule anonyme des pèlerins. Les registres paroissiaux signalent parfois la mort d'un étranger se rendant ou revenant de la chapelle. Certains écrivent au trésorier ou à l'évêque pour témoigner des grâces qu'ils ont reçues lors de leur passage ; mais peut-on se contenter de ces sources écrites pour juger de l'ampleur de la démarche d'imploration ?

Les recueils du XVIIe siècle constituent la principale source d'identification des pèlerins de l'Ancien Régime. Mais ils ne s'attachent qu'au fait miraculeux et non aux autres motivations des fidèles. Tous affirment que les pèlerins viennent de tous les points du royaume. Seul l'auteur de l'ouvrage de 1658 amorce une géographie plus précise. Aux habitants du bassin parisien, il joint les populations de Normandie, de Berry et d'Auxerrois ; la seule ville d'Auxerre aurait vu partir cent quarante pèlerins la même année 20. Les villes sauvées de la peste confirment cette répartition — Dieppe, Gisors, Amiens — à laquelle il faut joindre les villes du Berry — Bourges, La Charité, Lignière21.

La chapelle picarde est-elle l'unique pôle de la dévotion à Notre-Dame de Liesse ? D'une certaine mesure, la diffusion d'estampes, que l'on retrouve à Paris, Chartres, Orléans ou Nantes, contribue à la duplication dans l'espace de son culte. Sur place, le chapitre de la cathédrale de Laon commande près de 10 000 estampes à l'usage de la chapelle entre 1739 et 1781 22. De même, Paris, Troyes éditent et diffusent les recueils, propres à soutenir la renommée du sanctuaire. Ces ouvrages sont-ils vendus ailleurs ? entrent-ils dans le commerce de colportage ? Mais surtout, sous l'Ancien Régime apparaissent d'autres chapelles vouées au culte de la Vierge de Liesse, Dreux, à la fin du XVIIe siècle, Gisors au début du XVIIIe siècle construisent leur propre chapelle à Notre-Dame de Liesse.

Les miraculés sont pour la plupart originaires de ces régions. La protection de la Vierge picarde s'étend donc sur les terres du royaume comprises entre la Seine et la Meuse, et jusque Chartres, Orléans et les

17. BRAYER, Relation du voyage de S.A.R. Madame la Duchesse de Berry et de son pèlerinage à Notre-Dame de Liesse, accompagnée de notices historiques, Paris, Delaunay, 1821, p. 62-63.

18. Prioux, « Monument populaire de Notre Dame de Liesse », dans Bulletin de la Société académique de Laon, t. XXX, p. 236.

19. Arch. dép. de l'Aisne, G 200, Règlement fait par Philbert de Brichanteau, évêque & duc de Laon, pair de France & Comte d'Anisy pour lesprestres habitués & non habitués en la chapelle Nostre-Dame de Liesse (1" juillet 1625).

20. Histoire miraculeuse, op. cit., p. 497. 21. La piété françoise, op. cit. 22. Arch. dép. de l'Aisne, G 203.

POURQUOI VIENT-ON PRIER NOTRE-DAME-DE-LIESSE? 45

confins de la Champagne ; hors de cette zone, elle attire encore à elle quelques pèlerins, partis du nord de la Bretagne ou du Poitou. La Vierge de Liesse reçoit sans distinction les hommages des grands du royaume comme des humbles. Quelques noms illustres sont demeurés, comme celui du duc de Longueville, à qui le père du M onthier dédie sa « piété françoise vers la très saincte Vierge Marie, mère de Dieu, Nostre-Dame de Liesse en Picardie ».

Les indications que nous ont laissées les mêmes recueils de miracles ont permis à deux historiens de saisir qui vient à Liesse au XVIIe siècle, sous l'angle sociologique 23. Les bourgeois (63 %) constituent le groupe le plus nombreux ; un quart d'entre eux habitent Paris. Ces chiffres portent sur les fidèles signalés par les grâces miraculeuses qu'ils ont obtenues. Il faut supposer que cet échantillonnage correspond à la répartition sociologique réelle des pèlerins, notamment en ce qui concerne la noblesse (8 %) et de clergé (7,6 %). Le peuple représente 29 % des fidèles. Le pèlerinage apparait donc comme un acte de dévotion essentiellement aristocratique et bourgeois.

Quand viennent ces pèlerins ? Accourent-ils en foule ? « Le Saint Sacrement est exposé le troisième dimanche de chaque mois, à Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint, à l'Assomption, à la Nativité, à la conception, l'Epiphanie, la Purification, l'Annonciation, et comme cette sainte cérémonie contribue beaucoup à exiter la dévotion des fidèles, principalement des pèlerins qui viennent dire leurs vœux à Dieu, et y honorer la Sainte Vierge ; le concours des pèlerins est plus grand aux principales festes de l'année, et surtout à celles de la Sainte Vierge M ». La Dame de Liesse n'a pas de fête patronale propre. On peut parler d'un flux constant de visiteurs, qui autorise la création et le maintien toute l'année d'auberges pour les accueillir. La chapelle reçoit-elle chaque année les cent mille pèlerins dont parle le Père du Monthier25? En 1791, une pétition des habitants de Liesse à l'Assemblée Constituante avance le chiffre de quarante mille par an *. On pourrait en déduire qu'il y a eu une sérieuse diminution du XVIIe siècle à la Révolution. Ces chiffres sont trop sujets à caution pour fonder une statistique ; mais ils sont précieux, parce que ce sont les deux seuls que nous possédons.

La Révolution ne constitue pas une rupture si on en croit Duployé ; en 1793, la municipalité fait réparer l'horloge de la chapelle, qui est d'une grande utilité pour les citoyens comme pour les « pèlerins qui arrivent en foule dans la commune v ». Fermée en 1794, la ci-devant chapelle servait encore, en 1798, de « lieu de rassemblement à des prétendus pèlerins a ».

23. Barbin (H.), DUTEIL (J.-P.), « Miracle et pèlerinage au xvif siècle », R.H.É.F., t. LXIV, p. 246.

24. Arch, du presbytère de Liesse, 1730. 25. La piété françoise, op. cit., p. 52. 26. Arch. nat. D XIX. 27. Duployé, op. cit., p. 131. 28. Ibid., p. 133.

46 PH. LUEZ

Au XIXe siècle, en revanche, le pèlerinage connaît un certain nombre de replis. Repli géographique ; sous la Restauration, la chapelle est encore visitée par des pèlerins venus de tout le Nord de la France 29. Quelques années plus tard, Anatole France n'y voit plus que « quelques bonnes dames de Reims, de Laon et de Saint-Quentin30». Cette rétraction du pèlerinage est confirmée par l'ensemble des auteurs du XIXe siècle. De même, les images de Notre-Dame de Liesse n'apparaissent guère, pendant tout le XIXe siècle, qu'à Épinal, alors qu'elles étaient encore vendues sous la Restauration par les imprimeurs d'Amiens ou de Lille. Cette disparition confirme le repli du pèlerinage à la moitié nord du département de l'Aisne ; ce passage au rang de simple pèlerinage local a bien pu se faire sous la Monarchie de Juillet.

Repli sur les populations rurales ; le repli du pèlerinage sur un département aussi faiblement urbanisé appelait naturellement les habitants des campagnes à en être les principaux visiteurs. Les paysans des alentours qui, selon Champfleury, font encore nombreux le pèlerinage, viennent à la chapelle demander la guérison d'infirmités physiques. « Toute la semaine, les chemins des alentours sont remplis de paysans qui viennent à pied de dix lieues à la ronde, afin d'intercéder auprès de Notre-Dame de Liesse pour que cesse le règne des foulures et des entorses » ; et ces pratiques attirent le scepticisme de l'écrivain réaliste : « La vue de la sacristie de l'église est d'un aspect consolant : on n'y voit pour ornement que des béquilles de diverses grandeurs suspendues aux murs ; suivant le sacristain, ce sont les béquilles des boiteux, des paralytiques qui, après quelques prières, s'en sont retournés avec des Jambes de quinze ans 31 ».

Repli chronologique ; sous la Restauration le pèlerinage n'est plus fréquenté qu'entre mai et juillet, et surtout à la pentecôte et à la fête- Dieu 32. On ne trouve aucune indication du nombre des pèlerins, mais en dehors de grandes manifestations, comme en 1859 pour le couronnement de la Vierge prescrit par Pie IX, ou en 1873, lors des pèlerinages à la Vierge dans tout le pays, le village ne semble plus guère fréquenté.

La dévotion à la Vierge de Liesse connait donc une importante rétraction au XIXe siècle. Son repli géographique modifie même profondément la nature du public qui la pratique encore. Dans quelle mesure a-t- elle modifié la vie du bourg lui même ?

De l'imagier au « marchand de bon Dieu »

Le commerce et l'artisanat ont-ils pâti du ralentissement du pèlerinage après la Révolution ? Le pèlerinage s'était très tôt imposé comme la ressource exclusive du bourg, parce que son terroir, étroit et marécageux,

29. [Lequeu], op. cit., p. 61. 30. France (Anatole), Pierre Nozière, éd. J. Suffel, Paris, Calmann-Lévy, s.d. p. 402. 31. CHAMPFLEURY, Les bourgeois de Molinekard, Paris, Dentu, 1877, p. 54. 32. Brayer, op. cit., p. 7.

POURQUOI VIENT-ON PRIER NOTRE-DAME-DE-LIESSE? 47

ne se prêtait guère à la subsistance d'une communauté villageoise. Il a provoqué l'apparition d'une agglomération autour de la chapelle, en favorisant l'installation de petites hostelleries, ainsi que de petites boutiques. Au XVIIIe siècle, le commerce de Liesse est dominé par une puissante communauté d'imagiers qui se chargent de la fabrication de médailles, anneaux et petites croix d'or et d'argent que les pèlerins faisaient bénir à la chapelle ou toucher à l'image. Ces orfèvres se sont établis là sans ordre et ont développé leur commerce, libre de tout règlement jusqu'à l'enquête de 1631 et aux règlements de 1645.

« Sont audit lieu vingt-cinq ou trente personnes qui se meslent de faire des images et médailles d'argent pour satisfaire à la direction de ceux qui vont audit Liesse, qui sont d'or et d'argent à bas titre, comme il a de tout temps été fait, ne les vendent que selon leur juste valeur, n'estimant pas être obligés de travailler au titre des orfèvres, n'y ayant aucun d'eux maistre dudit art sur les lieux33».

L'édit de 1645 les oblige à travailler l'or au titre de 22 carats, l'argent à 11 deniers, 12 grains ; à faire apposer leur propre marque, et réduit leur nombre à douze. Néanmoins, ces artisans conservent longtemps leur titre d'imagiers et ne se considèrent comme orfèvres que lorsqu'ils en peuvent tirer profit ; de la même manière, les documents administratifs les qualifient toujours par la nature particulière de leurs travaux : « qui font de plus menus objets, petites médailles, croix, cœurs et anneaux ** ». La fabrication de ces petits objets constitue leur principale activité : sur 18 marcs d'or et 1 280 marcs d'argent utilisés en six mois, 16 marcs d'or et 1 033 marcs d'argent sont employés à la fabrication d'objets de piété, ce qui représente pour la fiscalité royale un revenu de 2 000 livres ; il y aurait peut-être plus de 20 000 petits objets vendus chaque année 35. Beuque signale deux poinçons d'or et d'argent utilisés entre 1768 et 1774 « à la marque de petits ouvrages (objets de sainteté) » 36. A la même époque, les orfèvres de Noyon étaient déchargés de la marque sur les menus objets d'or et d'argent, cœurs et alliances 37. La majeure partie de ces objets est achetée par les pèlerins. Ce commerce porte sur de très petites sommes (une croix d'or, entre quinze et vingt sous) ; mais l'importance du débit a permis à douze orfèvres de vivre pendant plus d'un siècle. La ville de Laon n'en possède au même moment que quatre ; à Soissons, les six maîtres orfèvres qui y sont établis « ne font presque aucun produit de leur état parce que ce nombre est déjà trop considérable, estant à la proximité de la ville de Paris où la plus grande part des bourgeois de la ditte ville de Soissons aschètent l'argenterie dont ils ont besoin 38. »

33. Arch. dép. de la Marne, 27 B 10 fol. 30b, règlement du 15 mare 1645. 34. Arch. dép. de l'Aisne, J 1703, arrêt du conseil du Roi du 7 mai 1771. , 35. Ibid. 36. BEUQUE (E.), Dictionnaire des poinçons, platine, or et argent, Paris, 1962, n° 3315. 37. Arch. dép. de l'Aisne, 4 J 17. 38. Arch. dép. de l'Aisne, 4 J 17.

48 PH. LUEZ

Cependant, la production de ces petits objets n'est pas exclusivement limitée aux objets de sainteté. L'orfèvre Jean Henry Béguin laisse à sa mort près de 200 petits crucifix d'argent à 30 sous l'un, une cinquantaine de croix d'or à pierres entre 3 et 20 livres, plus de mille croix d'argent à une livre, mais aussi six cents bagues, entre 10 et 20 sous, 352 paires de boucles d'oreille à 25 sous, 150 bracelets à 3 livres et dix tabatières à dix livres ". L'inventaire de la boutique du marchand Claude Leleu confirme cette disparité : un lot de reliquaires à vingt sous l'un, 43 douzaines de croix de différentes façon, un lot de chapelets, un lot d'images de la Vierge, un lot de livres de la bibliothèque bleue, un lot de chapelets de bois, cocardes, rubans, poupées de Paris, trompettes, un lot de livres de Notre-Dame de Liesse à cinquante sous, un moule de pierre pour faire des vierges d'étain, un lot de crucifix de cuivre et de bois, etc.. 40.

La foule des pèlerins fournit aux commerçants et artisans du bourg une clientèle importante qui dépasse le strict cadre de l'objet de piété. Aussi, les difficultés que traverse le pèlerinage entre 1750 et 1770 affecte durement ce commerce et provoquent la faillite de quelques aubergistes comme Joseph Tanneux en 1758 et le départ de compagnons orfèvres comme Charles Bugniatre pour Paris 41.

La courte reprise du pèlerinage dans la première moitié du XIXe siècle s'accompagne d'un retour momentané de la vente d'objets de piété. Mais la production artisanale que nous décrivent les auteurs du XIXe siècle ne correspond plus à celle qu'on trouvait dans les archives notariales du XVIIIe siècle.

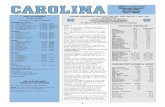

« Le pèlerinage de Liesse a donné naissance à une branche d'industrie qui consiste en fleurs artificielles, espèce de bouquets montés sur un fil d'archal, au moyen de papier grossièrement colorié, auquel on a adapté de la soie et de la laine ; en bimbeloterie ou jouets d'enfants ; en bouteilles vulgairement appelées

Les bouteilles de la Passion ont tant impressionné tous ceux qui ont écrit sur le pèlerinage qu'elles sont constamment citées comme la production la plus typique de l'industrie sacrée de Liesse, alors qu'elles n'apparaissent, dans les sources qu'après la mort de Louis XV.

« Les pèlerins emportent encore dans leur famille la bouteille de la Passion, qui à elle seule constitue un drame, destinée à occuper les soirées d'hivers. Les clous, l'éponge, la croix, l'échelle, le vase à vinaigre, Jésus-Christ, le marteau, les tenailles, la scie, la Vierge Noire, plongent dans l'eau enfermée dans une bouteille. La moindre agitation fait remuer tous ces objets, qui constituent, pour le paysan, un drame religieux aussi puissant que les mystères du Moyen Age. Ces divers objets, exécutés en verre colorié, sont suspendus dans la bouteille par de

39. Arch. dép. de l'Aisne, 216 E 165, minutes de M' Huguet (1775). 40. Arch. dép. de l'Aisne, 216 E 158, minutes de Mr Moreau, 30 août 1769. 41. Arch. dép. de la Marne, 27 B 19. Sur les difficultés de la fin du XVlir siècle, voir :

LUEZ (P.), « Le pèlerinage de Liesse à la veille de la Révolution ; ferveur ou déchristianisation ? », dans Bulletin de la fédération des sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne, t. XXXI, 1986, p. 71-81.

42. Brayer, op. cit., p. 62-63.

Illustration non autorisée à la diffusion

POURQUOI VIENT-ON PRIER NOTRE-DAME-DE-LIESSE? 49

^

de Lie»e, sont qui m

Bouteille* sont

Os petites Bout cil lerftÉ» remplies de l'Eau de sa conserve toujours, parce- que fermées hermétiqtieflrtltj le*Çi| et la Vierge qui sont dedans, qui par un secret admirable, eut assurément touché â Notre-Dame de Liesse f c'est ce qui leur donne vertu d'apporter du soulagement aux Personnes incommodées généralement de toutes sortes de œaut et ma» ladies, lorsqu'elles ont recours k Dim et à Notre-Dame de Liesse.

; Ce* petites Bodtiiliii te fabriquent *t m vendent eke% M. L4MOUH-Bsot«T, Marchand , pris le Halle, à Liesse.

#*. .X. »<■ i»<. !><■ «<■ tx. ix, i»<. i«. i«, IK. h<m»<. »

te

»

PlG< 3, — Canard du XVIlf siècle ventant les mérites des bouteilles de la Passion. B.N. estampes — fonds Fleury (M 231876).

50 PH. LUEZ

petits globules de verre creux. La danse religieuse, enfermée dans l'eau d'une bouteille transparente, continue à entretenir dans l'esprit des paysans naïfs l'idée de miracles tt ».

Comme les médailles de l'Ancien Régime, les couronnes de fleurs en papier répondent à un même besoin de ces sortes d'attributs pieux, de faible prix, dont le seul mérite est de provenir du lieu saint, souvenir votif et signe de dévotion tout à la fois. Cet artisanat de fleurs ressemble davantage à une sorte d'activité de fortune, mise en place pour suppléer à la disparition de l'ancien commerce. Curieusement frivoles, leur attribution sociologique correspond à la mutation que connaît le pèlerinage dans ces mêmes années. « Maintenant que la dévotion n'y mène que des pauvres, et que la curiosité n'y mène presque personne, il faut bien proportionner la marchandise aux acheteurs et encore n'a-t-on qu'un faible débit44».

Une telle activité ne nécessite pas de matériel particulier, ni de pratique artisanale spécialisée, et constitue plutôt une activité annexe. Les efforts de M. Dantheny, trésorier de la chapelle sous la Restauration, pour redonner au pèlerinage le lustre de ses anciens jours n'a pas permis la reconstruction d'un corps professionnel vivant exclusivement du pèlerinage. Les fleurs en papier de Liesse disparaissent après le Second Empire, alors que l'activité du bourg, depuis peut-être un siècle, s'est tournée vers la fabrication de jouets. Ces jouets ne sont pas vendus sur place, mais exportés vers les Flandres ou le Jura 4S. Le « marchand de bon Dieu » du XIXe siècle limite son activité commerciale aux seuls objets de dévotion.

L'interruption révolutionnaire a causé la ruine des imagiers dont le pèlerinage constituait le revenu essentiel. La restauration religieuse se fait sans eux, d'abord parce que la présence des marchands, totalement indépendante de l'organisation religieuse, était mal supportée par le clergé local. Cette reconstitution s'effectue sur les bases d'un pèlerinage épuré, et les quelques marchands qui parviennent à se maintenir n'échappent pas à la règle. La Révolution a donc perturbé les structures commerciales du bourg et contribué indirectement à déplacer le sens du pèlerinage vers une forme de rigorisme prosélyte.

Le pèlerinage de Notre-Dame de Liesse a donc survécu à l'interruption révolutionnaire. Pourtant, cette renaissance s'accompagne de caractéristiques propres au XIXe siècle qu'il convient d'apprécier ; pour cela, on peut introduire chacun de ces renseignements dans un tableau qui facilite la confrontation :

43. Champfleury, op. cit., p. 55. 44. Voyage d'un français ; n. 39 : de Soissons à Liesse et retour, 22 lieues, s.L, (1806), p.

366. 45. Brayer, op. cit., p. 63.

POURQUOI VIENT-ON PRIER NOTRE-DAME-DE-LIESSE? 51

Thématique

Image ■

Miracles — Cuérisons

— surnat.

— matériel -

— matrimon. ,

liés à l'image?

liés au lieu?

Miracles/pèlerinage ? — avant

— pendant — après

Pèlerins lieux d'origine

sociologie

Diffusion des images pieuses

Commerce, Ancien Régime

— XIX' siècle ,

Ancien Régime

donnée par les anges aux 3 liers...

nombreuses attestations maladies incurables infirmités, paralysies protection/peste conversions délivrance de prisonniers ■ possessions catastrophes naturelles naufrages revers de fortune . fécondité heureuses délivrances enfants mort-nés tradition royale (pas exclusivement) objets de piété bénis par toucher

guérisons par oraisons, invocations. vœux, ...

majorité de pèlerinages en actions de grâce

? attestés

entre Seine & Meuse, + Berry, Auxerrois, Normandie

essentiellement aristocratie (8,5 %) et Bourgeoisie (63 %) Orléans, Paris, Chartres, Nantes, Laon

Imagiers (xvil'-XVM') médailles, anneaux, croix images pieuses légende de ND Liesse achetés sur place par les pèlerins ressources principales

une attestation tardive attestés ressources secondaires

XIX' siècle

...refaite après la Révolution pour remplacer l'ancienne, brûlée en 1793.

peu de renseignements - attestés attestés non attestés

? ? 7 ? ?

attestés attestés

? tradition royale (au moins)

? guérison par toucher

Id.

attestés

attestés

1821 : Nord de la France après 1830 : diffusion locale, Reims, Sois- sons, St Quentin. Bourgeoisie locale et campagnes picardes (peu de renseignements) 1820 : Lille, Amiens, Laon après 1830 : Épinal

?

Id. Id. Id.

ressources secondaires

bouteilles de la passion jouets de bois ressources principales

Si les renseignements sur les pèlerins et leurs origines restent également vagues, sous l'Ancien Régime comme au XIX' siècle, la rétraction géographique est déjà sensible au début du XIX' siècle, certaine après 1830. La piété à Notre-Dame de Liesse est passée d'un pèlerinage de renommée nationale à une simple dévotion locale. Ce repli géographique est cause des principales transformations du XIX' siècle : moindre affluence des pèlerins à Liesse, désormais limitée aux saisons les plus clémentes ; accentuation prononcée du caractère rural du pèlerinage.

52 PH. LUEZ

On continue à y vendre des images pieuses — la lithographie remplace l'estampe — et des livres sur la légende, surtout le récit que le chanoine Villette avait écrit au début du XVIIIe siècle et qui est constamment réédité pendant tout le XIXe siècle. Les transformations du commerce sont plus sûrement liées au tarissement du flux de pèlerins qu'à une mutation profonde de la piété. Les imagiers de l'Ancien Régime n'ont pu se maintenir et le petit artisanat qui subsiste ne constitue plus qu'une ressource secondaire. Mais la partie la plus importante de ce tableau est constituée par les miracles ; ceux-ci sont au centre des préoccupations de l'Ancien Régime qui nous a laissé des documents d'une assez grande précision. En revanche, le déséquilibre apparaît nettement ; les quelques rares attestations de miracles après 1800 ne doivent pas cacher que le XIXe siècle ne croit plus au miracle. Le principal ressort du pèlerinage sous l'Ancien Régime, la croyance en l'assistance surnaturelle, ne fonctionne plus après la Révolution.

Reconstruit à l'identique sous la Restauration en ne tenant pas compte des nouvelles données des mentalités, le pèlerinage de Notre-Dame de Liesse devient autre chose, une sorte de pèlerinage-musée où les nouvelles sensibilités religieuses ont de la peine à s'imposer. Au lieu d'une restauration de la géographie mariale de l'ancienne France, le XIXe siècle n'avait-il pas besoin de miracles nouveaux?

Philippe LUEZ.