Philosophical aspect of freedom of conscience in Islam

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Philosophical aspect of freedom of conscience in Islam

0

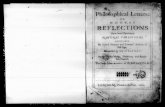

CULTURE AS AN INSPIRER

OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

КУЛЬТУРА КАК ВДОХНОВИТЕЛЬ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Уфа 2014

1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРА КАК ВДОХНОВИТЕЛЬ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Материалы научной конференции с международным участием,

посвященной Году культуры в России,

60-летию сотрудничества Российской Федерации и ЮНЕСКО,

15-летию сотрудничества Республики Башкортостан и ЮНЕСКО

(Уфа, 25 апреля 2014 г.)

УФА

РИЦ БашГУ

2014

2

УДК 008.001

ББК 71.0

К90

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Министерства образования Республики Башкортостан

Договор № 02-23/37 от 23.04.2014 г.

Редакционная коллегия:

Культура как вдохновитель устойчивого развития: мате-

К90 риалы научной конференции с международным участием,

посвященной Году культуры в России, 60-летию

сотрудничества Российской Федерации и ЮНЕСКО, 15-

летию сотрудничества Республики Башкортостан и

ЮНЕСКО (25 апреля 2014 г.) / отв. ред. З.Я. Рахматуллина. –

Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – 260 с.

ISBN 978-5-7477-3569-9

В сборник включены материалы научной конференции,

посвященной социокультурным проблемам устойчивого развития в

глобализирующемся мире. Особое внимание уделено роли

ЮНЕСКО в реализации целей устойчивого развития, рассмотрены

вопросы инклюзивного и экологического образования,

межкультурной коммуникации и медиакультуры, а также

этические, эстетические, религиоведческие и конфликтологические

аспекты устойчивого развития.

Изложенные факты и оценки отражают точку зрения их авторов

и не обязательно являются позицией ЮНЕСКО. Организация

какой-либо ответственности за них не несет.

УДК 008.001

ББК 71.0

ISBN 978-5-7477-3569-9 © БашГУ, 2014

канд. филос. наук, доцент З.Р. Валеева (БашГУ, г. Уфа);

канд. филос. наук, доцент З.Р. Валиуллина (БашГУ, г. Уфа);

канд. филос. наук, доцент Л.К. Вычужанова (БашГУ, г. Уфа);

канд. филос. наук, доцент Л.А. Иткулова (БашГУ, г. Уфа);

канд. филос. наук, доцент Р.В. Ханова (БашГУ, г. Уфа);

канд. филос. наук, доцент Л.Р. Хасанова (БашГУ, г. Уфа);

аспирант Л.С. Шайхутдинова (отв. секретарь)

208

297.1+ 172.3 А.С.Комаров

(КГУ им. Н.А.Некрасова, Кострома)

Философский аспект свободы совести в исламе

В исламе (в основных его течениях) преобладают традиционалистические

тенденции. В классическом исламском вероучении имеется фаталистическое

представление о сущности человеческой жизни, которая от сотворения мира

предопределена Аллахом. Человек должен покорно подчинить себя и свою волю

существующему порядку вещей, установленному самим богом. Само слово

«ислам» переводится как «покорность» Аллаху. Свобода воли в исламе – это

продолжение определѐнных Аллахом намерений в отношении человека. Так, в

Коране говорится: «Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах,

Господь миров» [33, сура 81, аят 29]. Все желания и поступки человека

изначально известны Аллаху и находятся в его воле. Он дозволяет им

совершаться. Ещѐ одним источником исламского фатализма является вера в

Судный день, которым завершается история человечества и определится

значимость намерений и поступков. Мусульманский мыслитель М. Икбал,

обращаясь к суфийскому опыту, утверждает, что «фатализм…это — жизнь и

безграничная власть, которая не признает никаких препятствий» [8, 111],

подчѐркивая, что фатализм не отрицает эго, а создаѐт условия для формирования

самообладания личности. По Корану человек не освобождается от моральной

ответственности за свои поступки [33, сура 17, аят 7] и, таким образом, многими

мусульманскими мыслителями признается наличие свободы воли у человека.

«Элемент управления и направляющего контроля в деятельности эго ярко

показывает, что оно есть свободная индивидуальная причинность» [8, 110]. Это

кажущееся противоречие разрешается добровольным актом отказа от

свободного выбора в пользу свободного проявления любви Бога к человеку [21,

193]. Основная цель свободного выбора или отказа от него – познание Бога.

Через это своеобразное жертвоприношение воли у человека появляется

самообладание. Наибольшее развитие эта концепция получает в исламском

мистицизме – суфизме. Так, представитель «опьяненного» направления суфизма

ал-Халлāдж считал, что для достижения погружения в созерцание «сокрытого»

мира «необходимо освободиться от власти материального мира, а это

требует упорного труда, совершенствования тела и духа и постепенного, шаг

за шагом, подъема к Богу» [21, 244]. При этом классическая ценность суфизма

«Отрешение от мирского» (зухд) не рассматривалась, как способ совершенного

бытия, а лишь как необходимый подготовительный этап мистического пути,

сочетающего постоянный духовный труд и самообладание (умственную,

физическую и нравственную дисциплину). Суфийское понимание

предопределения, как и классическое исламское, основано на идее отрицания

свободы воли человека и имеет параллели с кальвинистским учением об

уверенности в спасении [2, 187]. Эта мысль об абсолютном предопределении в

суфизме так же является не парализующим, а побуждающим началом, как

209

учение о предопределении в кальвинистской этике. Если главное в суфийской

мистике – достижение единства с Богом, познание его высшей любви, то все

переживания мистического опыта и вдохновение, и чувства, и послушание – это

дар божественной любви, акт его свободной воли [2, 189].

Ещѐ в классическую исламскую эпоху, при Омейядах, сложились два подхода к

пониманию проблемы свободы воли человека. Джабариты отрицали за

человеком способность к действию; добрые дела рассматривали, как

побуждаемые к совершению Аллахом, а грехи, как наказания от него. В

противоположность им кадариты утверждали полную самостоятельность

человека в собственных поступках. Их последователи, мутазилиты, считали, что

человек наделѐн свободой воли, потому что грех не мог быть создан

совершенным и справедливым Богом, который является творцом только

лучшего. Грех – полностью человеческое творение. Как творец собственных

поступков (и хороших, и плохих), в загробной жизни человек получит

воздаяние, в соответствии с тем, что совершал во время земной жизни. Богу

нельзя ставить в вину существование зла и несправедливости, которые являются

полностью человеческими производными.

Социальная и личностная свобода в исламе так же имеет свою специфику,

отличную от принятой в Западном мире. А. В. Смирнов [32] подчѐркивает

отличие понятия «раб» в исламском праве от классического представления,

подчѐркивая наличие прав и обязанностей у рабов в исламе. Мусульманское

правоведение основывается на концепции двусоставного поступка («намерение-

действие»), так, что предметом ответственности нередко выступают намерения.

Другой особенностью социальной свободы в исламе – это традиционная для

многих восточных обществ доминирующая установка на «коллективизм». Это

проявляется в консервативной тенденции в организации социальной жизни и

поддержании традиционных социальных связей, осуждении их всевозможных

разрывов. Стремление к сохранению крепких социальных связей в

мусульманских странах оказывает большое влияние на состояние религиозной

свободы, а так же различных эмансипаций, активно распространяющихся в

Западных обществах. Представления о социальной и личной свободе в

мусульманском мире формируются в процессе диалога с западно-либеральными

концепциями, но до настоящего времени «первое слово» здесь принадлежит

мусульманской стороне. Мусульманский мир почти не затронут секуляризацией.

Модернизм в исламском мире не знает идеи «смерти Бога» и допускает критику

лишь мусульманских институтов, но не Бога или Корана.

В последнее время наблюдается немалый интерес приверженцев ислама к

проблемам религиозной свободы, особенно в странах, где ислам не является

преобладающей религией, но наблюдается его количественный рост. При этом

религиозные лидеры ислама склонны настойчиво подчѐркивать традиционную

толерантность ислама в полемике с правозащитниками, критиковать отношение

к мусульманам на Западе [30]. В действительности, существует некоторое

различие в отношении ислама к религиозной свободе в тех странах, где ислам

210

является государственной или основной религией и там, где мусульмане не

являются большинством. И, хотя некоторые учѐные, как например А. В.

Смирнов, Ф. Кардини [15, 222-223], и в странах с преобладающим

мусульманским населением усматривают признаки веротерпимости, всѐ же

подобные выводы нередко расходятся с наличествующей практикой и

шариатским законодательством этих стран. Так, за переход из ислама в другие

религии во многих странах предусмотрена смертная казнь. Для зимми (иудеев,

христиан и зороастрийцев) предусмотрен ряд дискриминационных ограничений,

призванных через эти виды давления подтолкнуть их к принятию ислама. Это и

ряд специальных налогов, и поражение в правах. Для прочего немусульманского

населения установлены ещѐ более жѐсткие дискриминационные порядки.

Многие из этих порядков имеют «назидательный смысл», призваны указывать

«правоверным» на неизбежность наказания и плачевного состояния кафиров

(неверных). Та средневековая мусульманская веротерпимость, о которой

положительно отзываются современные исследователи ислама, как Ф. Кардини,

В. В. Наумкин [22, 522], которую превозносят в своей литературе сами

мусульманские лидеры, обусловлена многочисленными факторами, в том числе

и развитием средневековой арабской культуры, науки, философии, становлением

новых государственных и социальных отношений на территориях с

многонациональным населением.

Ещѐ одна социальная причина распространения в исламе современных

представлений о религиозной свободе – усиление влияния реформаторского

ислама с нач. XX в., особенно его либерального направления и усиление

тенденции к социокультурной интеграции в мировое сообщество,

нуждающегося в укреплении начал толерантности. Так, уже в нач. XX в.

высказывается идея необходимости преобразования ислама в частную религию,

исповедовать которую мог бы каждый человек на основании свободного выбора

[29, 263].

В статье Т. П. Минченко [17] дан анализ мусульманского понимания

религиозной свободы в его соотношении с еѐ современным западным

пониманием. В ней рассмотрены проблемы изучения возможности культурного

диалога по вопросу религиозной свободы. В статье подчѐркивается, что

трудности диалога основываются часто на искажении начального смысла

понятий при переводах и на ментальных различиях построения социумов и

культур. Это позволило автору разоблачить ряд мифов, укоренившихся в обоих

типах культур в отношении ислама и Корана. Минченко показывает, что самый

главный источник веры в исламе – Коран во многих аятах провозглашает

принципы веротерпимости. Действительно, одна из ранних сур Корана (109)

провозглашает взаимную терпимость, как и сура 18: 29 право на свободу в

отношении принятия ислама. Сура 16: 126 признаѐт необходимость свободных

религиозных дискуссий, а 6: 108 уважение религиозного поклонения не

мусульман. Известный принцип «нет принуждения в религии»[33, сура 2, аят

256] содержится в Коране. Проблема замены первоначальных толерантных

211

принципов Корана на более жѐсткие и даже фанатичные его интерпретации в

статье объясняется сменой политических режимов и стремлением защитить

ислам от нападений при расширении территорий, занимаемых мусульманскими

государствами [17]. Новый политический режим стремится агрессивно

«отрицать» свободолюбивые ценности предшественников под лозунгом

«возрождения поруганных традиций». На основании анализа содержания

исламских правовых документов по вопросу об отношении к религиозной

свободе, Т. П. Минченко делает вывод о дифференцировании подходов в

мусульманских странах по данной проблеме. Сам факт выработки и принятия

этих юридических документов, а также их содержание, свидетельствуют об

очень напряжѐнном диалоге мусульманских государств с международной

правовой системой. Приведение практики ряда мусульманских стран в

отношении религиозной свободы, уважения прав и свобод личности нуждается в

построении диалога, основанного на взаимном уважении и культурном обмене.

Примечания:

1. Аль-Хусейн С. А. Толерантность в понимании Ислама и Запада. Пер. с

арабского А. С. Джелилова. М.: Радуга, 2009.

2. Андре Т. Исламские мистики. СПб.: Евразия, 2003.

3. Бог—человек—общество в традиционных куль турах Востока. М.: Наука. ИФ

«Восточная литература», 1993.

4. Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания /М. П.

Мчедлов (отв. ред.) и др. М.: Культурная революция, 2007.

5. Двадцать лет религиозной свободы в России / под ред. А. Малашенко и С.

Филатова; Моск. Центр Карнеги. М.: РОССПЭН, 2009.

6. Добаев И. П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. Ростов-

на-Дону, изд. СКНЦ ВШ, 2005.

7. Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М.: Политиздат,

1990.

8. Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе. М. : Вост. лит.,

2002.

9. Ислам в советском и постсоветском пространстве: истории и

методологические аспекты исследования. Сост. и ред. Р.М.Мухаметшин. Казань,

2004.

10. Ислам в Среднем Поволжье: история и современность. Очерки. Казань:

Мастер Лайн, 2001.

11. Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри / Под ред. А.

Малашенко и М. Б. Олкотт; Моск. Центр Карнеги. М.: Арт-Бизнес-Центр, 2001.

12. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический

словарь. Выпуск 1. М.: ИФ «Восточная литература»РАН, 1998.

13. Исламская философия и философское исламоведение: Перспективы

развития. М.: Языки славянских культур, 2012.

212

14. История религий в России. / Под общ. ред. Н.А.Трофимчука. М.: Изд-во

РАГС, 2001.

15. Кардини Ф. Европа и ислам: история непонимания. СПб.:

«Александрия», 2007.

16. Малашенко А. Ислам для России. М.: РОССПЭН, 2007.

17. Минченко Т. П. Религиозная свобода в Коране и исламе. URL:

http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/297/image/297_71.pdf.

18. Мухаметшин Р. Татары и ислам в XX веке (Ислам в общественной н

политической жизни татар и Татарстана). Казань: Изд. «Фән», 2003.

19. Набиев Р.А. Ислам и государство: Культурно-историческая эволюция

мусульманской религии на Европейском Востоке. Казань: Изд-во Казанск. ун-та,

2002.

20. На пути к свободе совести/ Сб. М.: Прогресс, 1989.

21. Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция).

М.: Языки славянских культур, 2009.

22. Наумкин В. В. Ислам и мусульмане: культура и политика (статьи,

очерки и доклады разных лет). М., 2009.

23. Нуруллаев А. А., Нуруллаев Ал. А. Религия н политика. Учебное пособие.

М.: КМК. 2006.

24. Пинес Ш. Иудаизм, христианство, ислам: парадигмы взаимовлияния. М.:

изд. «Мосты культуры», 2009.

25. Религии Поволжья: проблемы социального служения: Сб. мат. кон. Н.

Новгород, 2009.

26. Религии России: проблемы социального служения. Сборник материалов

конференции. Москва Н. Новгород: ИД «Медина», 2011.

27. Религия и глобализация на просторах Евразии / под ред. А. Малашенко и

С. Филатова. М.: РОССПЭН; Моск. Центр Карнеги, 2009.

28. Религия и общество: Очерки религиозной жизни современной России./

Oтв. ред. и сост. С. Б. Филатов. М.; СПб.: Летний сад, 2002.

29. Россия и мусульманский мир: Инаковость как проблема / Отв. ред.

выпуска А. В. Смирнов. М.: Языки славянских культур, 2010.

30. Салих Ибрахим.Религиозная свобода в Шариате. URL:

http://www.wasat.ru/posts/item/378/religioznaya_svoboda_v_shariate.html

31. Санаи М. Мусульманское право и политика. М. , 2004.

32. Смирнов А. В. О понятии «свобода» в арабо-мусульманской культуре.

URL: http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_2/svob.htm

33. Смысловой перевод священного Корана на русский язык (пер. Э. Кулиева),

любое издание.

34. Степанянц М. Т. Мусульманские концепции в философии и политике

(XIX—XX вв.). М.: «Наука», 1982.

35. Шахрастани М. Книга о религиях и сектах. Ч. 1 Ислам. М.: Наука.

© А.С.Комаров, 2014.

260

Научное издание

КУЛЬТУРА КАК ВДОХНОВИТЕЛЬ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Материалы научной конференции с международным участием,

посвященной Году культуры в России,

60-летию сотрудничества Российской Федерации и ЮНЕСКО,

15-летию сотрудничества Республики Башкортостан и ЮНЕСКО

(Уфа, 25 апреля 2014 г.)

Редактор Е.В. Полякова

Корректор А.И. Николаева

Лицензия на издательскую деятельность

ЛР № 021319 от 05.01.99 г.

Подписано в печать 06.06.2014 г. Формат 60х84/16.

Усл. печ.л 14,95. Уч.-изд.л. 15,6.

Тираж 55 экз. Изд. № 136. Заказ 208.

Редакционно-издательский центр

Башкирского государственного университета

450076, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32.

Отпечатано на множительном участке

Башкирского государственного университета

450076, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32.