Pereira Sieso J.; Ruiz Taboada A. y Carrobles Santos J. “Aportaciones del C-14 al mundo funerario...

Transcript of Pereira Sieso J.; Ruiz Taboada A. y Carrobles Santos J. “Aportaciones del C-14 al mundo funerario...

APORTACIONES DEL C-14 AL MUNDO FUNERARIOCARPETANO: LA NECRÓPOLIS DE PALOMAR DE PINTADO

CONTRIBUTIONS OF C14 TO THE UNDERSTANDING OF CARPETANO MORTUARY

PRACTICE IN CENTRAL SPAIN

TRABAJOS DE PREHISTORIA60, n.o 2, 2003, pp. 153 a 168

JUAN PEREIRA SIESO (*)ARTURO RUIZ TABOADA (*)JESÚS CARROBLES SANTOS (*)

RESUMEN

Se presentan en este trabajo los resultados de una seriede análisis de C-l4 realizados sobre huesos quemados pro-cedentes de siete tumbas a partir de los cuales se pretendefijar el ámbito cronológico y fases de desarrollo de la necró-polis de Palomar de Pintado (Toledo) en el I milenio AC.

ABSTRACT

Radiocarbon dates at the Iron Age cemetery of Palomarde Pintado, Spain, have given new information about theorigins and development of the Carpetana culture in the cen-tre of the Iberian Peninsula. Seven samples of charred bo-nes from eight tombs have shown a complete sequencethroughout the first millenium BC.

Palabras clave: Fechas C-14. Necrópolis incineración.Edad del Hierro. La Mancha.

Key words: Incineration cemetery. Iron Age. La Mancha.

1. DATOS ARQUEOLÓGICOS

La necrópolis de Palomar del Pintado se locali-za en la provincia de Toledo, en el término de Villa-franca de los Caballeros, sobre una pequeña eleva-ción que domina la confluencia del río Amarguillo

con el Cigüela (Fig. 1). A pesar de las modificacio-nes del entorno y del paisaje con respecto al que fuecontemporáneo de la necrópolis y el poblado duran-te la II Edad del Hierro, la actual topografía del te-rreno y la distribución de las tumbas conservan lamorfología de una pequeña elevación que se desta-caría de las tierras circundantes de la vega, siendovisible por tanto desde la ubicación del hábitat, delque según la estación le separarían zonas de maris-ma o tramos de inundación característicos del régi-men fluvial de la zona. La fiabilidad de esta primeraaproximación al paisaje coetáneo de la necrópolisvendría avalada por la pervivencia en la vega delAmarguillo de amplias zonas de vegetación palus-tre que delimitan el área de la necrópolis y los tes-timonios de los vecinos que se refieren a la zonacomo un paisaje inundado. Estas informaciones seven refrendadas por el topónimo local para la zonade la necrópolis: Laguna del Rincón.

Ya en las primeras noticias sobre esta necrópo-lis se señalaba como un elemento característico lavariada tipología de sus estructuras funerarias, entrelas que se destacaba los túmulos de planta rec-tangular construidos con piedras o adobes, encuya zona central se localiza el enterramiento jun-to con el ajuar funerario (Carrobles y Ruiz Zapatero1990). Dentro de este grupo de estructuras tumula-res cabe diferenciar las que presentan el túmuloconstruido con losas de piedra como en el caso dela tumba documentada en la 1ª campaña, y en las desuperestructura de adobe documentadas de las cam-pañas recientes con un alzado de 1/3 hileras de ado-bes que enmarcan un espacio funerario de plantacircular enfoscado con yeso y cota de profundidadpor debajo de las hiladas de adobes. El sistema decierre en ambos casos es el habitual en la necrópo-

*(*) Facultad de Humanidades de Toledo. Área de Prehis-toria. Plaza de Padilla, nº 4. Toledo 45071. Correo electrónico:[email protected]

(**) Centro de estudios Juan de Mariana. Pza de Santa Eula-lia nº 3. 45002 Toledo. Correo electrónico: [email protected]

Recibido: 26-IX-2003; aceptado: 7-X-2003

T. P., 60, n.o 2, 2003

154 Juan Pereira Sieso et al.

lis mediante losetas de adobe, que presentan unefecto cromático alternando las de color más oscurocon las de color mas claro, y con un de encintado decolor avellana claro que rodea todo el perímetro deltúmulo. A este tipo de estructuras funerarias se lesadjudica paralelos bastante claros en la necrópolisalbaceteña de Los Villares (Blánquez 1991), y enlas conquenses de El Navazo (Galán 1980), Buena-che de Alarcón (Losada 1966), y más recientementela de Iniesta (Valero 1999). La propuesta de co-nexión cultural con estos conjuntos funerarios, pro-pone la existencia de un vector de iberización des-de el Sureste Peninsular hacia el Valle Medio delTajo (Carrobles 1995).

Aparte de las estructuras tumulares la mayoríalas estructuras funerarias no debieron presentar ensu fase de construcción y uso una superestructuraque las destacara de un modo especial de su entor-no Las localizaciones de las tumbas de estructuramás sencilla se detectan a partir de la localizacióndel cierre de la misma de planta cuadrada a base deuna o varias losetas de adobe que en ocasiones apa-recen rodeadas de un encintado similar al de lasestructuras tumulares. En otros casos, lo que sedetecta en superficie es el perímetro circular/rectan-gular de la boca de la tumba delimitado por una finalínea blanca que corresponde al enfoscado de yesointerior de la tumba que con frecuencia suele cubrirel borde de la misma y la superficie de alrededor.

Junto con las estructuras de deposición funera-ria también se han documentado varios “Quema-deros” o “Ustrina”. Suelen tener una planta rec-tangular/ovalada de 1’50 por 0’60 mts y aparecenligeramente excavados en el terreno con una pro-fundidad que no llega a los 10 ctms. Localizados enel sector más externo de la necrópolis, la única evi-

dencia documentada en estas estructuras es la pre-sencia de tierra cenizosa de color oscuro, que da piea distintas interpretaciones. Éstas podrían ir desdelas dudas sobre su correcta interpretación comoquemaderos, a la consideración de una recogidasistemática y exhaustiva de los restos de la crema-ción que contrasta con las evidencias documenta-das en la necrópolis toledana de Las Esperillas enla que se han documentado estructuras de combus-tión con una espesa capa de cenizas (García Carri-llo y Encinas 1990 a). Una última interpretaciónapuntaría a la acción de agentes naturales o antró-picos sobre dichos quemaderos una vez utilizados(Mohen y Coffyn 1970: 99).

Además de estas estructuras también hemosidentificado puntos de combustión de escasa exten-sión y potencia estratigráfica con restos de faunacerámica y recipientes de vidrio que hemos deno-minado “hogueras”, similares a otras documenta-das en necrópolis ibéricas de la Alta Andalucía (Ca-bré y Motos 1920: 20). La funcionalidad de estashogueras estaría relacionada con distintos aspectosdel ceremonial funerario antes, durante y despuésde la cremación y entierro. Un último tipo de estruc-tura funeraria diferente de las tumbas y documen-tado desde las primeras campañas (Carrobles yRuiz Zapatero 1990: 240) estaría representado porfosas de planta rectangular, aunque contamos conalgún caso de perímetro irregular, y una media de50 ctms de longitud. En algunas ocasiones presen-tan forma de artesa en su sección longitudinal. Sedestacan y delimitan perfectamente por el colorgris/cenizoso de su superficie y suelen ir asociadasa distintos tipos de tumba.

La distribución de los materiales en el interior delas estructuras funerarias viene determinada por lamorfología y tamaño de la tumba y por el volumeny número de los recipientes cinerarios y los elemen-tos integrantes del ajuar. En el caso de las tumbasmás sencillas, en hoyo de planta circular la urnacineraria se coloca en posición central rodeada y enocasiones entibada por el resto de los recipientes delajuar. La escasez de espacio en este tipo de estruc-turas provoca en ocasiones la fractura de los reci-pientes que son forzados a acomodarse en un espa-cio restringido. En alguna ocasión ante la falta deespacio uno de los pequeños recipientes que inte-graba el ajuar fue depositado en el interior de la urnacineraria junto con los restos cremados. En las tum-bas que cuentan con mayor espacio, se procura unadivisión del mismo, y se documenta que en la me-dida de lo posible se tiende a localizar el depósito

Fig. 1. Localización de la necrópolis de Palomar de Pintado.

T. P., 60, n.o 2, 2003

APORTACIONES DEL C-14 AL MUNDO FUNERARIO CARPETANO... 155

de los restos cremados en un área concreta, tanto sise guardan en su recipiente como si se colocan di-rectamente sobre el suelo de la tumba que por logeneral suele ir revocado de yeso al igual que lasparedes. El resto de los elementos que integran elajuar, sobre todo los recipientes de ofrendas, se dis-tribuyen alrededor ocupando el resto del espaciofunerario.

Casos especiales en cuanto a la constatación deun patrón específico de organización interna de latumba y distribución de sus elementos estarían re-presentados por las tumbas 11 y 48, que contaríancon paralelos significativos en algunas de las necró-polis clásicas del mundo ibérico como las de la AltaAndalucía (Chapa y Pereira 1986, Pereira y Madri-gal 1993). Estas tumbas que presentan una plantarectangular orientadas en el eje Este Oeste, presen-tan en el lado oriental una zona reservada que con-forma un banco en el primero de los casos y unaplataforma o caja de adobe localizada en la mitadde la pared oriental en el segundo. En ambos casosla urna que actuaba como contenedor de los restoscremados fue depositada en la zona reservada dellado oriental. El resto de los recipientes y elemen-tos del ajuar se depositó en el suelo de la tumba enuna cota más baja.

La norma general de la necrópolis es la del en-terramiento individual: Una tumba = un individuo.Sin embargo contamos con algunas evidencias quedemuestran que al igual que otras necrópolis delmundo ibérico, se practicaron distintas variantesde enterramientos múltiples (Pereira et al. 1998).En algunos casos las evidencias son indirectascomo el caso de tumbas de gran tamaño en las quesolo se documentó una urna cineraria, quedandoun amplio espacio sin ningún tipo de depósito, nide ajuar ni ofrendas o las cenizas de la cremación.El espacio sobrante parece sugerir que fue conce-bido para un número mayor de enterramientos queno se llegaron a realizar. En otro caso la excava-ción de la tumba proporcionó dos niveles de ma-teriales asociados cada uno a un depósito de res-tos cremados. La disposición estratigráfica, y elmejor estado de conservación de los restos del ni-vel superior, parecen indicar un deposito sucesivoen dos momentos diferentes, como se ha podidodocumentar en otras necrópolis ibéricas (Pereira yMadrigal 1994, Chapa et al. 1998: 91). En otrocaso se ha podido documentar distintos depósi-tos de restos cremados o no, en urnas cerámicas,en el suelo de la tumba y en el anillo de cenizasque rodeaba la tumba. El análisis de estos restos

antropológicos ha permitido la identificación dedos adultos y un infantil cremados junto con unneonato inhumado, que debieron ser deposita-dos al mismo tiempo y cuyo único paralelo por elmomento procede de La Serreta (Llobregat et al.1992). Idéntica circunstancia de simultaneidadhemos documentado en una de las tumbas de lasúltimas campañas, en la que se utilizó como con-tenedor de los restos cremados de dos individuosel mismo recipiente cerámico.

En las tumbas donde se ha documentado el usode recipientes cinerarios cerámicos para el depo-sito de los restos cremados, éstos se pueden incluiren el repertorio general de la cerámica ibérica. Sonurnas a torno de tamaño medio o grande, en las quepodemos distinguir dos sistemas de decoración: elclásico de los alfares ibéricos, a base de motivosgeométricos sencillos pintados con pincel múltiplecomo, semicírculos y sectores de círculos concén-tricos junto con tejadillos y ondulados paralelos,verticales y horizontales. Estos motivos se distri-buyen ocasionalmente sobre el borde y sobre todopor la superficie exterior de los vasos en frisos de-limitados por grupos de bandas horizontales y pa-ralelas, y en algunos casos como los kalathos tron-cocónicos con un motivo estampillado. El segundosistema decorativo pintado es muy característicode los repertorios cerámicos de la 2ª Edad del Hie-rro de la Meseta Sur a base de una decoración pin-tada que aplica un engobe en distintos tonos derojizo y marrón con brochazos irregulares mos-trando el fondo arcilloso del recipiente velado máso menos intensamente por franjas irregulares depintura. Este tipo de decoración, que suele recibirla denominación de “jaspeada”, es valorada comouno de los elementos representativos del reperto-rio cerámico carpetano (Blasco y Sánchez 1999:130).

En cuanto a la morfología, las formas que predo-minan son las bitroncocónicas, globulares con ten-dencia esférica, ollas, caliciformes, crateriformes ypiezas de cuello acampanado, con algunos ejempla-res que recuerdan formas carenadas a mano propiasdel sustrato de la I Edad del Hierro, que aparecenfabricadas a mano. Junto con los recipientes cine-rarios aparecen otra serie de piezas a torno a tornode menor tamaño de perfiles cerrados y tendenciaglobular o esférica como integrantes de los ajuares.Aparecen también formas abiertas como páteras debarniz rojo, cuencos con o sin decoración y platosque en ocasiones cumplen la función de tapadera delas urnas cinerarias. Como elemento peculiar de los

T. P., 60, n.o 2, 2003

156 Juan Pereira Sieso et al.

conjuntos funerarios de esta necrópolis, hay quereseñar la aparición sistemática de una serie de re-cipientes de pequeño tamaño. Están hechos a manocon una pasta de color negruzco o gris oscuro, pococuidada mal decantada con degrasante muy grue-so, siendo su función con toda probabilidad la devasos de ofrendas.

Esta característica de los pequeños vasos deofrendas a mano permite de alguna manera en unapartado significativo del ritual como es el depó-sito del ajuar (Rafel 1985: 23) caracterizar esta ne-crópolis frente a las “coetáneas “del área conquen-se y toledana (Carrobles 1995: 256). Y así mien-tras algunos aspectos tipológicos de las cerámicasy las estructuras funerarias se asemejan a los do-cumentados en la necrópolis de Las Madrigueras(Carrascosa del Campo, Cuenca) (Almagro Gor-bea 1969) localizada tambien en el valle del rioCigüela, necrópolis del ámbito territorial más cer-cano presentan importantes diferencias en cuantoa ajuares y estructuras. En el caso de las toledanasde Las Esperillas (García Carrillo y Encinas 1987)o Casa de Soto (Carrobles 1995) son frecuentes lascerámicas con decoración a peine o los vasos po-lípodos con abundantes paralelos en la MesetaNorte (García Carrillo y Encinas1990b), mientrasque en las del área conquense como el Navazo(Galán 1980) y Buenache (Losada; 1966) destacala práctica ausencia de los pequeños vasos en elajuar funerario.

En el apartado de los objetos metálicos, hay quereseñar en primer lugar la escasa presencia de ar-mas en los ajuares ya que prácticamente en las pri-meras campañas se reducía su número a dos peque-ños cuchillos afalcatados, mientras que en losúltimos trabajos de excavación si bien el númerode hallazgos no ha aumentado exageradamente, silo ha hecho el tipo de armamento documentado.Además de nuevos ejemplares de cuchillos afal-catados uno de los cuales conserva parte de las ca-chas de hueso, contamos con una falcata (Quesa-da 1990 a y b)de excepcional morfología (1), asícomo conjuntos de piezas que parecen correspon-der a distintos equipos de guerrero y que todavía nopodemos identificar con claridad hasta que conclu-yan los laboriosos procesos de consolidación y lim-pieza, pero que nos permiten identificar la presen-

cia en estos equipos de soliferra y espadas cortas dehoja recta.

En el resto de los elementos de ajuar destacan losobjetos de adorno y atavío personal que suelen apa-recer en el interior de la urna cineraria con los res-tos cremados. Cabe reseñar en primer lugar los fa-bricados en bronce destacando los anillos simples,botones, cuentas de collar, colgantes y una fáleradecorada con una esvástica que presenta acanala-duras para incrustar algún tipo de material decora-tivo como hueso o marfil. En cuanto a las fíbulasdestacan sobre todo las anulares con una ampliarepertorio de todos lo tamaños y tipologías (Cua-drado 1957, Ruiz Delgado 1989), apareciendo has-ta cinco ejemplares dentro de la misma urna cine-raria, una de las cuales por su pequeño tamaño tienecomo paralelo más directo la pequeña fíbula delgrupo 10 de Cuadrado que cierra el cuello de la tú-nica de la Dama de Elche (Vives y Sáez 1997: 9).

Se han documentado también numerosas cuen-tas de collar, anillos y restos de un posible amuletode pasta vítrea, así como fragmentos de aryballosque suelen a parecer en las estructuras de plantacuadrada rellenas con tierra cenizosa. En hueso omarfil cabe destacar la aparición de fragmentos deplaquitas decoradas con incisiones pertenecientesa cajitas para guardar objetos o productos de usopersonal. Las fusayolas, tradicionalmente adscritasal ámbito femenino aparecen por lo general en elinterior de las urnas cinerarias, salvo el caso excep-cional de una tumba con 15 ejemplares de distin-ta tipología y cuidada factura, que aparecieron so-bre el enfoscado de yeso junto con un alisador decuarcita.

2. SECUENCIA CRONOLÓGICA YCULTURAL

Todas estas evidencias funerarias se articulan enun espacio concreto cuya primera propuesta de in-terpretación considera que estuvo en uso sin inte-rrupción durante más de cuatrocientos años, a tenorde las estructuras funerarias utilizadas y la superpo-sición de las mismas (Lám. I) que permiten propo-ner la siguiente secuencia.

Fase I.–Caracterizada por la presencia de tum-bas en hoyo simple o fosa cuadrangular, entibadascon piedras así como restos de posibles quemade-ros. Estos enterramientos se disponen sobre un ni-vel que en el sector norte ha proporcionado restos

(1) La falcata esta actualmente en proceso de restauracióndocumentación y estudio. Presenta una tipología claramente an-daluza y por su tamaño se puede clasificar entre las cinco másgrandes documentadas en la Península Ibérica (Comunicaciónpersonal de D. Fernando Quesada). Estuvo decorada con un da-masquinado en plata localizado en la hoja y la empuñadura.

T. P., 60, n.o 2, 2003

APORTACIONES DEL C-14 AL MUNDO FUNERARIO CARPETANO... 157

Lám. I. Vista general de la necrópolis, con indicación de las tumbas fechadas. A tumba 48. B tumba 62. C tumba 3. D tum-ba 25. E tumba 9.

T. P., 60, n.o 2, 2003

158 Juan Pereira Sieso et al.

de un hábitat de pequeña entidad que a tenor de losmateriales documentados se puede fechar en tornoal Bronce Final. Las urnas de incineración son amano con un ajuar escaso, en el que cabe destacarla presencia de objetos de hierro. La cronología deesta fase se centraría entre finales del siglo VII yprincipios del siglo VI a.d.C, paralelizable conMadrigueras. (Almagro Gorbea 1969) Las Esperi-llas (García Carrillo y Encinas 1988: 63) y Ocaña(González Simancas 1934).

Fase II.–En la que junto con “quemaderos” pre-dominan las tumbas en hoyo simple sin superes-tructura, que delimite su perímetro. La superficie dela tumba, las paredes y el fondo pueden presentaren ocasiones un revoco de yeso, que también seutiliza para moldear soportes integrados en el inte-rior de la tumba donde colocar los vasos funerarios.Aparecen también las estructuras de planta rectan-gular colmatadas con tierra cenizosa y en ocasionescon elementos de ajuar. Esta fase paralelizable conel horizonte de Carrascosa II se puede fechar en elsiglo V a.d.C.

Fase III.–Aparecen las tumbas de planta cuadra-da y rectangular, junto con las que presentan super-estructuras o túmulos de 2/3 hileras de adobe con unencintado perimetral más claro. Aparecen tambiéntumbas más sencillas de planta cuadrada oval y cir-cular enfoscadas en yeso. Otro tipo de tumba demediana entidad, presenta una planta rectangularcon estructura internas de adobe que compartimen-tan el espacio funerario. Es en esta fase donde sehan documentado los únicos ejemplares de cerámi-ca griega, en los sectores excavados en las prime-ras campañas: Dos “kantharoi” áticos de barniznegro de la forma 40 C de Lamboglia con una cro-nología de la mitad del siglo IV a.C. (Arribas 1987).La incineración es el ritual utilizado al igual que enla fase anterior. La cronología proporcionada porlas piezas áticas y los distintos tipos de fíbulas anu-lares permiten encuadrar esta fase en el siglo IVa.d.C.

Fase IV.–Se mantiene el uso de estructuras tu-mulares de planta rectangular o cuadrada, junto confosas ovaladas, de planta rectangular y enterramien-tos en hoyo. Es en esta fase donde hemos documen-tado la coexistencia del ritual de la incineración conel de la inhumación que se practicó en el caso de unadulto y tres individuos infantiles de muy cortaedad, circunstancia poco habitual pero tampoco

excepcional en el panorama funerario ibérico (Pe-reira y Madrigal 1993). La cronología propuestapara esta fase a partir de los restos de armamento yelementos de adorno personal sería la primera mi-tad del siglo III a.d.C.

Fase V.–En la que se han documentado tantotumbas en hoyo, como un túmulo de planta cuadra-da realizada con losas de arenisca local, con elespacio funerario localizado en el centro. Estastumbas que se localizan en la cota más alta de la ele-vación natural sobre la que se asienta la necrópoliscorresponderían a la última fase de utilización de lamisma, que se fecharía en la transición del siglo IIIal II a.C.

En la actualidad los resultados obtenidos dentrodel proyecto de investigación programado, van apermitir el estudio y análisis de un total de 140 es-tructuras o conjuntos funerarios, en los que se inclu-yen los documentados en las campañas previas aldiseño y desarrollo del proyecto de actuación inte-gral sobre el yacimiento (Carrobles et al. 2000).Este volumen de datos hacen de esta necrópolisjunto con la de Las Esperillas (Santa Cruz de laZarza, Toledo) (García Carrillo y Encinas 1987;1990a), los dos referentes básicos para interpretarel desarrollo del mundo funerario carpetano (Blas-co y Barrio 1992) desde el Hierro I hasta la roma-nización. Sin embargo el protagonismo de estas dosnecrópolis toledanas no implica que sean las únicasconocidas. En los límites del territorio carpetanoque actualmente manejan distintos investigadores(Blasco y Sánchez 1999) se conocen otras manifes-taciones y conjuntos funerarios como los de Villa-nueva de Bogas (Llopis 1950), Illescas, Ocaña,Yepes, Pantoja y Mocejón en Toledo (Mapa), jun-to con Valmatón (Guadalajara) y El Espartal, LaGavia, Titulcia, Aranjuez y Perales de Tajuña enMadrid (Blasco y Barrio 1992).

Sin embargo en los yacimientos reseñados elvolumen y la calidad de los materiales documen-tados no tienen por el momento la suficiente en-tidad para completar los rasgos que a partir delritual, estructuras y ajuares documentados enLas Esperillas y Palomar de Pintado se puedenconsideran como definidores de la etnogénesis car-petana (Blasco y Sánchez 1999: 129). En los traba-jos sobre las etnias prerromanas, consolidados des-de la década de los 90 (VV.AA. 1992, Chapa yPereira 1994), una de las estrategias utilizadas esla contrastación del registro funerario con el de te-rritorios vecinos, para delimitar los rasgos discri-

T. P., 60, n.o 2, 2003

APORTACIONES DEL C-14 AL MUNDO FUNERARIO CARPETANO... 159

minantes que permiten identificar territorios conelementos de identidad propios, susceptibles de seradscritos a una etnia. En este tipo de estudios quecompletan y matizan los datos de las fuentes escri-tas, el papel de las necrópolis en las que se docu-mentan prolongados períodos de utilización juntocon variantes de los rasgos que se consideran sig-nificativos, adquiere una valor de referencia indis-cutible.

En el caso que nos ocupa de la necrópolis del Pa-lomar de Pintado, las características de su registrofunerario han propiciado su inclusión e identifi-cación como perteneciente al mundo carpetanodentro del área ibérica de la Meseta Sur (Blasco yBarrio1992, Blasco 1992, Blánquez 1999). Estaadscripción, cobra mayor interés a partir de los pa-ralelos que se pueden establecer con otras necrópo-lis de la zona occidental de Cuenca, en las cuencassuperiores de los ríos Záncara y Cigüela, como lade Las Madrigueras en Carrascosa del Campo (Al-magro Gorbea 1969, Lorrio 1999: 118). Este estra-tégico territorio que ocupa el centro del Oriente dela Meseta Sur, se configura como una vía de paso,un territorio de transición de difícil adscripción ét-nica, pues mientras algunos autores lo incluirían enlos límites de la Carpetania, para otros su vincula-ción con el área celtibérica es indiscutible (Lorrio1999: 118).

Lo que si parece fuera de toda duda es la vincu-lación de esta franja de transición a los influjosprocedentes del Sureste y el área levantina respon-sables de la iberización del área carpetana, que ex-plicaría las semejanzas en el registro funerario en-tre las tierras toledanas y conquenses. Esto secorrespondería con una delimitación territorial y ét-nica fluctuante para el sector oriental de la Carpe-tania, a lo largo de la II Edad del Hierro (Blasco ySánchez 1999).

La situación geográfica de la necrópolis de Pa-lomar de Pintado en el sector suroriental del áreacarpetana vinculada a esta franja de transición, asícomo las características ya reseñadas de su registrofunerario, la convierten en un yacimiento idóneo enel que la aplicación un protocolo de fechaciones deC-14 permite avanzar en un doble objetivo. El pri-mero en el de fijar su ámbito temporal y secuenciade uso, hasta ahora basada en criterios estratigráfi-cos y tipológicos. El segundo, avanzar en la preci-sión de la llegada y desarrollo de los distintos influ-jos del área ibérica que incidieron en el proceso deetnogénesis de las comunidades prerromanas quelas fuentes identifican como carpetanas.

3. FECHAS RADIOCARBÓNICAS

Presentamos a continuación como resultado dela aplicación de este protocolo (2) siete fechas ra-diocarbónicas procedentes de otros tantos conjun-tos funerarios representativos de la propuesta desecuencia de utilización de la necrópolis ya reseña-da para la necrópolis de Palomar de Pintado. La se-lección de los restos antropológicos de las incine-raciones como el material sobre el que efectuar losanálisis radiocarbónicos se basó en los siguientesargumentos. En primer lugar cabe destacar los bue-nos resultados que el sistema de Carbono 14 AMSestá proporcionando para la fechación de las necró-polis de incineración (Chapa 2000: 15).Por otrolado los restos óseos cremados se han documenta-do en un volumen muy significativo por tumba, másde la mitad de las incineraciones supera los 300gms., y era fácil obtener muestras en torno a los 20gms que solicitaba el protocolo del laboratorio. Elque todas las muestras fueran del mismo materialañadía un factor de homogeneidad para la coheren-cia de los resultados, así como su contexto, ya quesalvo en un caso todas las incineraciones seleccio-nadas habían sido extraídas de sus respectivos con-tenedores cerámicos. En otro orden de cosas la fe-chación de los restos óseos cremados permiteprecisar la fecha de construcción y utilización de lastumbas, que en esta necrópolis y en su gran mayo-ría debió ser inmediata o simultánea al ritual decremación.

Muestra Beta 178476Procedencia: Tumba 25.Material: Hueso humano quemado.Contexto arqueológico: La tumba, que corres-

ponde a la última fase de la necrópolis, consistía enun hoyo de boca circular cuyo borde y superficieinterna se cubrió de yeso. En el centro y rodeada deotros vasos de menor tamaño se colocó una urna atorno decorada con un motivo de semicírculos con-céntricos (Fig. 2) que contenía los restos óseos cre-mados de los que se extrajo la muestra. Mezcladoscon los restos óseos se documentaron dos pequeñosadornos de oro y un alisador lítico pulimentado.

(2) El desarrollo de este protocolo, se ha efectuado, en elmarco del II convenio de colaboración entre la Universidad deCastilla La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo, dentrodel Proyecto de Investigación: Arqueología funeraria ibérica: Lanecrópolis de Palomar de Pintado. Los análisis han sido efectua-dos por el laboratorio Beta Analytic de Florida que aplicó para lacalibración y estadística los parámetros de Stuiver et al. 1998 yTalma y Vogel 1993.

T. P., 60, n.o 2, 2003

160 Juan Pereira Sieso et al.

Edad radiocarbónica convencional: 22l0 + 40BP.

Edad calibrada dendrocronologicamente: calBC 350, 300, 200.

Intervalos de edad calibrada: 1 σ cal BC 370-200; 2 σ cal BC 380-170.

Muestra Beta 178475Procedencia: Tumba 9. Material: Hueso humano quemado.Contexto arqueológico: Estructura tumular de

planta rectangular, formada por dos/tres hiladas deadobes. En el centro se localiza la boca circular deun enterramiento en hoyo, en el que se depositó unaurna a torno de mediano tamaño con decoraciónjaspeada, acompañada de un vasito de ofrendas amano. En el interior de la urna a torno (Fig. 2) sedocumentó los restos de la incineración de un infan-til y un adulto al que corresponde la muestra anali-zada junto con restos de bronce y una cuenta de

pasta vítrea. Esta tumba se correspondería con lareseñada fase IV de la secuencia de la necrópolis.

Edad radiocarbónica convencional: 2090+ 40BP.

Edad calibrada dendrocronologicamente: cal.BC. 100.

Intervalos de edad calibrada: 1 σ cal BC 170-50; 2 σ cal BC 200-10.

Muestra Beta 178474Procedencia: Tumba 3.Material: Hueso humano quemado.Contexto arqueológico: Estructura tumular de

planta cuadrada de varias hiladas de adobes de co-lor oscuro, que se adscribe a la fase IV de utilizaciónde la necrópolis. En el centro de la plataforma supe-rior se localiza la boca circular del enterramientodelimitada por una línea de yeso correspondiente alenfoscado de yeso que cubre la superficie interiordel espacio funerario. En el interior de la tumba se

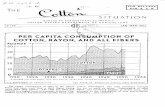

Fig. 2. Correlación de los datos readiocarbónicos, estratigráficos y tipológicos de las tumbas seleccionadas. Se han repre-sentado gráficamente las cotas de la boca y fondo de las tumbas.

T. P., 60, n.o 2, 2003

APORTACIONES DEL C-14 AL MUNDO FUNERARIO CARPETANO... 161

depositaron los huesos cremados de los que se extra-jo la muestra, sin ningún tipo de contenedor. Sobreel conjunto óseo se encontraron tres pequeños vasosa mano (Fig. 2), uno de los cuales presentaba comotapadera un cuenco a torno. También aparecierondos cuentas de collar y fragmentos de otras dos.

Edad radiocarbónica convencional: 2330+ 40BP.

Edad calibrada dendrocronologicamente: calBC. 390.

Intervalos de edad calibrada: 1 σ cal BC 400-380; 2 σ cal BC 420-370.

Muestra Beta 178473Procedencia: Tumba 48.Material: Hueso humano quemado.Contexto arqueológico: Tumba de planta rec-

tangular. En el lado menor oriental se construyóuna pequeña plataforma de planta cuadrada en elque se colocó una urna a torno de cuello acampa-nado, decorada con motivos geométricos pintadosmonócromos (Figs. 2 y 5). En el interior de estaurna se encontraron los restos cremados de los quese tomó la muestra para análisis, junto con elemen-tos de adorno personal como fíbulas anulares debronce. En la misma plataforma de la urna de in-cineración también se depositaron vasos de ofren-das a mano con tapadera. En el lado menor oc-cidental junto con un vaso mediano a torno, se do-cumentó un gran vaso de perfil cerrado globular,que solo contenía tierra cenizosa y un pequeño are-te de oro. Esta tumba se adscribe a la fase III de usode la necrópolis.

Edad radiocarbónica convencional: 2200+ 40BP.

Edad calibrada dendrocronologicamente: calBC. 350,310,210.

Intervalos de edad calibrada: 1 σ cal BC 360-190; 2 σ cal BC 380-160.

Fig. 3. Urna a mano de la tumba 76.

Fig. 4. Cerámicas a torno de la tumba 62.

T. P., 60, n.o 2, 2003

162 Juan Pereira Sieso et al.

Muestra Beta 178470Procedencia: Tumba 30.Material: Hueso humano quemadoContexto arqueológico: Tumba adscrita a la

Fase II de la secuencia de la necrópolis. Esta con-figurada por un hoyo en el que se depositó, entibadacon pequeñas piedras, una olla mano de medianotamaño, con dos “lañas” o refuerzos de yeso en elborde, y fondo plano. En su interior se encontrabala cremación de la que se extrajo la muestra paraanálisis, junto con un pendiente de plata, una posi-ble fíbula de bronce y un fragmento de brazal líti-co convertido en colgante.

Edad radiocarbónica convencional: 1730+ 40BP.

Edad calibrada dendrocronologicamente: cal.AD. 330

Intervalos de edad calibrada: 1 σ cal AD 250-380; 2 σ cal AD 230-410.

Muestra Beta 178472Procedencia: Tumba 62.Material: Hueso humano quemado.Contexto arqueológico: Esta tumba también se

adscribe a la fase II de utilización de la necrópolis.Se trata de una tumba en hoyo de planta circular,con la particularidad de presentar una hornacinainterna muy cerca de la boca. Toda la superficieinterna de la tumba, así como la hornacina estánrevocadas con una espesa capa de yeso. Con elmismo yeso se han modelado en el fondo de latumba una especie de soportes semicirculares, so-bre los que se depositaron los vasos del ajuar y laurna cineraria de la que se extrajo la muestra paraanálisis (Figs. 2 y 4). En el interior de la urna jun-to con los restos óseos quemados aparecieron dosfíbulas de bronce muy deterioradas y un cuchilloafalcatado de hierro. Adosada a la boca del enterra-miento se documentó una pesa de telar de gran ta-maño.

Edad radiocarbónica convencional: 2440+ 40BP.

Edad calibrada dendrocronologicamente: cal.BC. 520

Intervalos de edad calibrada: 1 σ cal BC 760-680 / 550-410; 2 σ cal BC 770-400.

Muestra Beta 178469Procedencia: Tumba 76Material: Hueso humano quemado.Contexto arqueológico: Tumba en fosa de planta

rectangular, rellena de tierra cenizosa, en la que se

incrustó una urna a mano de perfil globular con elfondo plano. El borde aparece ligeramente exvasa-do y decorado con digitaciones (Figs. 2 y 3). En elinterior de la urna se depositaron los restos óseoscremados junto con un cuchillo de hierro y un bra-zalete de bronce. Esta tumba se adscribe a la FaseI de utilización de la necrópolis.

Edad radiocarbónica convencional: 2820+ 40BP.

Edad calibrada dendrocronologicamente: cal.BC. 970

Intervalos de edad calibrada: 1 σ cal BC 1010-920; 2 σ cal BC 1060-880.

4. PRIMERAS CONCLUSIONES

Los resultados presentados (Tabla 1), si bien nospermiten matizar las primeras interpretaciones so-bre la secuencia de uso y desarrollo de la necrópo-lis y delimitar con mayor precisión algunas de susfases, han de correlacionarse necesariamente conlos datos estratigráficos y tipológicos, incidiendo enun análisis más crítico de los mismos y en propues-tas de interpretación más refinadas. Esta situaciónse hace más evidente sobre todo para las fechasobtenidas para las fases más recientes de la necró-polis, en las que a pesar de que la desviación están-dar de las fechas no es elevada, los resultados ob-tenidos se solapan, de manera que será su relaciónestratigráfica la que nos permita una elección másajustada de la fecha. En este marco, hay que desta-car el caso especial de la fecha Beta 178470, corres-pondiente a la tumba 30 y cuyo resultado no puedetomarse en consideración, no solo por criterios es-tratigráficos, sino también por el análisis tipológi-co de la urna cineraria de la que se extrajo la mues-tra. Ante la discordancia con la fecha posible por suubicación estratigráfica, una revisión detallada dela documentación planimétrica, y de los datos de laexcavación, permitió confirmar la existencia de unaalteración estratigráfica a partir de la formación deun basurero en época romana, lo que sin duda de-bió alterar las condiciones de conservación del en-terramiento y que explicaría una fechación a todasluces aberrante.

En lo que se refiere al marco cronológico gene-ral de la necrópolis (Fig. 2), la primera precisiónque nos ofrecen los resultados obtenidos es modi-ficar la primera interpretación de una necrópoliscon continuidad de uso desde el primer momento.Desde la primera fase de uso de la necrópolis co-

T. P., 60, n.o 2, 2003

APORTACIONES DEL C-14 AL MUNDO FUNERARIO CARPETANO... 163

rrespondiente a Beta 176489 hasta la segunda faserepresentada por Beta 178472 (Tabla 1) hay un cla-ro hiato cronológico que en una selección de fechasa la baja duró al menos más de un siglo y delimitaen una perspectiva general dos momentos distintosen la necrópolis que probablemente se correspon-den con realidades poblacionales y culturales dife-rentes.

En esta primera fase en la que se inicia la necró-polis, la fecha de Beta 178469, sitúa entre el sigloX y IX a.C. el ritual de incineración para este sec-tor del área manchega. Esta fecha se enmarcaríaentre las procedentes de los territorios del Alto Tajoen la Meseta oriental como las de Herrería en la quela incineración aparece vinculada a influencias delos Campos de Urnas entre los siglos XII y X a.C.(Cerdeño et al. 2002) y la procedente de área levan-tina en la necrópolis de la Peña Negra en la que se

reivindica el desarrollo del substrato autóctono ypara la que contamos con una fecha (CSIC-360) demediados del siglo IX a.C. (González Prats 2002).Palomar de Pintado aparece como un jalón más dela distribución de la incineración en la meseta Sur,asociada a otras manifestaciones funerarias comolas de Munera (Albacete), Llano de los Ceperos(Lorca, Murcia), Collado y Pinar de Santa Ana (Ju-milla) y Tiriez (Albacete) (González Prats 2002).Sin embargo las fechas de estos yacimientos no vanmás allá de mediados del siglo VIII a.C., lo quehace de Palomar de Pintado con la fecha calibradaa dos sigmas1060-880 A.C. la evidencia más anti-gua del uso de la incineración para el área manche-ga de la Meseta Sur. Esta fecha plantea además ladisyuntiva de si nos encontramos ante la llegada deinfluencias de los Campos de Urnas favorecida porel declive del mundo de Cogotas I, o se trata como

Tab. I. Resumen de las fechas radiocarbónicas.

T. P., 60, n.o 2, 2003

164 Juan Pereira Sieso et al.

señala González Prats (2002) de una nueva direc-ción en el desarrollo de la población autóctona. Elque la urna (Fig. 3) donde se depositó la incinera-ción, presente un perfil globular y decoración digi-tada, más propia del mundo de Cogotas I que de losCampos de Urnas, sería un argumento a consideraren una futura propuesta que deberá contar con unmayor volumen de evidencias.

Un caso más complejo es el ajuar metálico deesta incineración, constituido por una brazalete debronce y un cuchillo de hierro. Este objeto de hie-rro se convierte en uno de los más antiguos de laMeseta, junto con el escoplo de la Muela de Alari-lla (Guadalajara) (Méndez y Velasco 1986: 28) y lapieza de la tumba 32 de Arroyo Culebro (Leganés,Madrid) (Penedo et al. 2001). Tanto en el caso de laMuela, procedente de un contexto con cerámicasde Cogotas I, como en el de Arroyo Culebro quecuenta con una fecha de termoluminiscencia quepermite llevar su cronología al siglo IX a.C., sepueden considerar al igual que el cuchillo de Palo-mar de Pintado como importaciones. La llegada deestas importaciones puede interpretarse bien comoresultado del establecimiento de redes indígenas deintercambios comerciales atlánticos-mediterráneos(Ruiz Gálvez 1998: 296-304), o como defiendenotros de un secuencia de contactos precoloniales(Almagro Gorbea 1992).

En esta discusión científica sobre la tempranapresencia de elementos de hierro tanto en la perife-ria como en los territorios del interior de la penín-sula, el cuchillo de hierro de Palomar se une comouna evidencia más a los nuevos hallazgos como elde Castelo de Beijós (Viseu, Portugal) en el que seha documentado un cuchillo de hierro afalcatadocon una fecha calibrada entre 1310-1009 A.C. (Sen-na-Martinez 2000: 56).

Es en la segunda fase de utilización de la necró-polis, donde la continuidad de uso aparece de modoclaro en los solapamientos de las fechas obtenidassi bien en la fase final se aprecia una distorsión es-tratigráfica. El posible hiato cronológico apreciablepara el final de la ocupación de la necrópolis tendríamás que ver con la elección de las tumbas represen-tativas, que con la existencia real del mismo. Comose puede ver en la figura 2 en la que aparece la po-sición estratigráfica de las tumbas con la represen-tación de su profundidad de boca a fondo, incluyen-do con la fecha radiocarbónica calibrada, piezas dela tipología cerámica más representativa, a fin deconseguir la interrelación de datos que antes seña-lábamos. Así pues la duración de uso de la 2ª fase

de la necrópolis se establece a partir de las tumbas62 y 25 correspondientes a Beta 178472, 770-400a.C. y Beta 178476, 380-170 A.C., lo que nos lle-va a una marco cronológico de finales del siglo Va.C. a la primera mitad del siglo II a.C. En el casode la tumba 62 hemos elegido la fecha más baja delintervalo a 1 sigma 550-410 A.C. matizado a par-tir de la tipología de los recipientes cerámicos (Figs.1 y 3), que cuentan con paralelos muy claros enlas tumbas III, XXXV, y LIV de las Madrigueras(Almagro Gorbea 1969) (Mena 1984) el Navazo(Galán 1980), Villanueva de los Escuderos (Mena1984)y en la tumba 36 de Las Esperillas (GarcíaCarrillo y Encinas1987: 52) representativas de laFase Carrascosa II con una cronología propuesta definales del siglo V a.C. En la tumba 25 la posiciónestratigráfica ha sido el criterio determinante paraelegir la fechación más baja calibrada, que no pre-senta discrepancias con el análisis tipológico de losmateriales cerámicos de su ajuar.

El siguiente momento de utilización está repre-sentado por las tumbas 48 y 3 (Figs. 1 y 4) corres-pondientes a Beta 178473 y Beta 178474 respecti-vamente, en las que hemos seleccionado las fechascalibradas más próximas 380 y 370 A.C. respecti-vamente, que parecen más coherentes con su posi-ción estratigráfica y que en el caso de la tumba 48tiene una confirmación en una fecha de termolumi-niscencia (3) de principios del siglo IV a.C. Estasdos tumbas muestran para esta fase de la necrópo-lis la convivencia del modelo de tumba en hoyo conotras de diferente y compleja tipología., así comovariantes en la deposición de los restos humanoscremados, como su deposito directamente sobre elsuelo, sin ningún tipo de contenedor. El mismo pa-norama de variabilidad encontramos en los ajuareslo que nos permite documentar la consolidación dela influencia del área ibérica en las decoraciones ytipos de los ajuares cerámicos, por un lado y el de-sarrollo y aceptación de elementos autóctonoscomo los pequeños vasos a mano de pasta oscura,complemento del ajuar y en ocasiones elementoprincipal, así como la decoración “jaspeada en re-cipientes a torno de mediano y gran tamaño.

Para la última fase de ocupación de la necrópo-lis la agrupación de las fechas Beta 178475 y Beta178476, en torno al primer cuarto del siglo II, sibien desde el punto de vista de la tipología de losajuares no ofrece inconvenientes, si presenta una

(3) Comunicación personal de Asunción Millán. Laboratoriode Datación y Radioquímica Universidad Autónoma de Madrid.

T. P., 60, n.o 2, 2003

APORTACIONES DEL C-14 AL MUNDO FUNERARIO CARPETANO... 165

Fig. 5. Ajuar cerámico de la tumba 48, nºs 4 y 5 a mano.

T. P., 60, n.o 2, 2003

166 Juan Pereira Sieso et al.

cierta falta de correlación en cuanto a la posiciónestratigráfica de Beta 178475, correspondiente a latumba 9 con respecto a la tumba 3 de la fase ante-rior, acentuada por el hiato cronológico existenteentre las fechas calibradas de ambas (Fig. 2). Estacircunstancia nos lleva a plantearnos la posibilidadde que conforme avanza el uso de la necrópolis lasreiteradas superposiciones que se producen desdeel siglo IV van a llevar a la colmatación del espaciofunerario, cuyos límites se ampliarían hacia el sec-tor Este en el que se localizó la tumba 9 que presen-taría una cierta distorsión estratigráfica. De estamanera en la selección de conjuntos funerarios sedescartaron otros de indudable continuidad en lassuperposiciones de tumbas pero de estructura sen-cilla como las tumbas en hoyo, a favor de la tumba9 que presentaba una variante de las estructurastumulares, pero la fecha que nos ha proporcionadopresenta los inconvenientes antes reseñados.

Como resumen de las aportaciones del conjun-

to de fechas presentadas cabe resaltar para la prime-ra fase de la necrópolis de Palomar de Pintado, latemprana presencia del ritual incinerador y de ob-jetos de hierro en el área manchega, que no debenatribuirse necesariamente a estímulos del mundo delos Campos de Urnas. En cuanto a la segunda fase,hay que destacar un primer momento a finales delsiglo V a.C. que muestra interesantes puntos decontacto con necrópolis del Horizonte CarrascosaII, que confirma la interpretación de otros investi-gadores de lo complejo que resulta en este momen-to la identificación étnica de este territorio (Fig. 6)surcado por el Záncara y el Ciguela al que llegan lasprimeras influencias del área ibérica (AlmagroGorbea 1999). A partir de la segunda mitad del si-glo IV a.C. parecen consolidarse elementos funera-rios que se adscriben a la etnia carpetana (Blasco ySánchez 1999) (Lorrio 1999) y que se van a man-tener hasta los inicios del siglo II a.C., en que dejade estar en uso la necrópolis, coincidiendo con las

Fig. 6. Principales yacimientos mencionados en el texto. 1, Palomar de Pintado. 2, Esperillas. 3, Madrigueras. 4, El Nava-zo. 5, Arroyo Culebro. 6, Alarilla. 7, Herrería. 8, Peña Negra.

T. P., 60, n.o 2, 2003

APORTACIONES DEL C-14 AL MUNDO FUNERARIO CARPETANO... 167

noticias de las fuentes (Almagro Gorbea 1999) deuna fuerte oposición de las comunidades carpeta-nas a los intereses de Roma.

BIBLIOGRAFÍA

AA. VV. 1992: “Paleoetnología de la Península Ibérica”. EnM. Almagro Gorbea y G. Ruiz Zapatero (eds.): Com-plutum 2-3.

ALMAGRO GORBEA, M. 1969: La Necrópolis de lasMadrigueras. Carrascosa del Campo (Cuenca). Bi-blioteca Praehistórica Hispana X. Madrid.

– 1993: “La introducción del hierro en la Península Ibé-rica. Contactos precoloniales en el período protorien-talizante”. Complutum 4: 81-94.

– 1999: “Los iberos en Castilla La Mancha”. 1ª s Jorna-das de Arqueología Ibérica en Castilla La Mancha: 25-48. Toledo.

ARRIBAS, A. 1987: El barco de El Sec (Mallorca). Estu-dio de los materiales. Mallorca.

BLÁNQUEZ, J. 1991: “Las necrópolis ibéricas en el Sures-te de la Meseta”. En Blánquez y Antona (eds.): Congre-so de Arqueología Ibérica. Las necrópolis. Comunidadde Madrid. UAM. Madrid: 235-278.

– 1999: “Las necrópolis ibéricas en el actual territorio deCastilla La Mancha”. 1ª s Jornadas de ArqueologíaIbérica en Castilla La Mancha:49-87. Toledo.

BLASCO, C. 1992: “Etnogénesis de la Meseta Sur”. En M.Almagro Gorbea y G. Ruiz Zapatero (eds.): “Paleoet-nología de la Península Ibérica”. Complutum 2-3: 281-297.

BLASCO, C. y BARRIO, J. 1992: “Las necrópolis de laCarpetania”. En Blánquez y Antona (eds.): Congreso deArqueología Ibérica. Las necrópolis. Comunidad deMadrid. UAM: 235-278. Madrid.

BLASCO, C. y SÁNCHEZ, E. 1999: “ Apuntes de Carto-grafía Carpetana”. Arqueología Espacial 21: 117-151.

CABRÉ, J. y MOTOS, F. 1920: La necrópolis de Tutugi,Galera Provincia de Granada. Junta Superior de Ex-cavaciones y Antiguedades. Memoria 21 (1918). Ma-drid.

CARROBLES, J. 1995: “La necrópolis ibérica de Palo-mar de Pintado”. En J.Blánquez (Coord.). El mun-do ibérico. Una nueva imagen en los albores del año2000. Junta de Comunidades de Castilla la Mancha:251-258.

CARROBLES, J. y RUIZ ZAPATERO, G. 1990: “La ne-crópolis de la Edad del Hierro de Palomar de Pintado(Villafranca de los Caballeros, Toledo)”. Actas del Pri-mer Congreso de Arqueología de la Provincia de To-ledo: 238-258. Toledo.

CARROBLES, J.; PEREIRA, J. y RUIZ, A. 2000: “Palo-mar de Pintado (Villafranca de los Caballeros, Toledo):Un proyecto de formación académica, investigación y

revalorización de un yacimiento arqueológico”. Traba-jos de Prehistoria 57(2): 147-160.

CERDEÑO, M.L.; MARCOS F. y SAGARDOY T. 2002:“Campos de urnas en la Meseta Oriental: nuevos datossobre un viejo tema”. Trabajos de Prehistoria 59(2):135-147.

CHAPA, T. 2000: “Aplicaciones de la Arqueología de laMuerte en la Prehistoria Reciente de la Península Ibé-rica”. 3º Congresso de Arqueología Peninsular V. Pro-to-Historia da Península Ibérica. ADECAP. Porto: 9-19.

CHAPA, T. y PEREIRA, J. 1986: “La organización de unatumba ibérica: un ejemplo de la necrópolis de los Cas-tellones de Céal (Jaén)”. Arqueología Espacial. Colo-quio sobre el microespacio 3: 369-385.

– 1994: “Las etnias prerromanas del Sureste: Problemasde su comprobación arqueológica”. Actas del II Con-greso de Historia de Andalucía. Córdoba.

CHAPA, T.; PEREIRA, J.; MADRIGAL, A. y MAYORAL,V. 1998: La necrópolis ibérica de los Castellones deCéal (Hinojares, Jaén). Colección Arqueología. Juntade Andalucía. Universidad de Jaén. Sevilla.

CUADRADO, E. 1957: “ La fíbula anular hispánica y susproblemas”. Zephyrus VII: 5-67. Salamanca.

GALÁN, C. 1980: “Memoria de la primera campaña deexcavación en la necrópolis del Navazo (La Hinojosa,Cuenca) 1976”. Noticiario Arqueológico Hispano X:141-207.

GARCÍA CARRILLO, A.y ENCINAS, M. 1987: “La ne-crópolis de la Edad del Hierro de Las Esperillas, San-ta Cruz de la Zarza ( Toledo)”. Carpetania I: 43-68.

- 1990 A: “Necrópolis de Las Esperillas (Santa Cruz de laZarza.Toledo)”. Actas del Primer Congreso de Arqueo-logía de la provincia de Toledo: 259-274. Toledo.

- 1990 B: “Cerámicas incisas del conjunto funerario 44-45de la necrópolis de Las Esperillas (Santa Cruz de laZarza, Toledo)”. II Simposio sobre los Celtíberos. Ne-crópolis Celtibéricas:317-326. Zaragoza.

GONZÁLEZ PRATS, A. 2002: La necrópolis de cremaciónde Les Moreres. (Crevillente, Alicante, España) (s. IX-VII AC). Alicante.

GONZÁLEZ SIMANCAS, M. 1934: Excavaciones enOcaña. Memorias de la Junta Superior de Excavacio-nes y Antiguedades 13. Madrid.

LORRIO, A. 1999: “Íberos y Celtíberos en el Noreste de laMeseta Sur: Evolución cultural y delimitación del terri-torio meridional de la Celtiberia”. 1ª s Jornadas deArqueología Ibérica en Castilla La Mancha:103-127.Toledo.

LOSADA H. 1966: “La necrópolis de la Edad del Hierro deBuenache de Alarcón. (Cuenca)”. Trabajos de Prehis-toria XX. Madrid.

LLOBREGAT, E.; SALA, F.; JUAN, J.; REIG, C.; SEGU-RA, JM. y CORTELL, E. 1992: “La necrópolis de laSerreta. Resumen de la campaña de 1987”. Estudios deArqueología Ibérica y Romana. Homenaje a Enrique

T. P., 60, n.o 2, 2003

168 Juan Pereira Sieso et al.

Pla Ballester. Servicio de Investigación Prehistórica.Trabajos Varios 89. Diputación Provincial de Valencia:83-116.

LLOPIS, S. 1950: “La necrópolis celtibérica de Villanue-va de Bogas (Toledo)”. .Archivo español de Arqueolo-gía 23: 196-198.

MENA, P. 1984: Catálogo de cerámicas de necrópolis dela Edad del Hierro del Museo de Cuenca. Boletín delMuseo Provincial de Cuenca I. Cuenca.

MÉNDEZ, A. y VELASCO. F. 1986: “Alarilla. Una pro-puesta de metodología arqueológica”. Arqueología es-pacial 9. Coloquio sobre el microespacio: 17-32. Teruel.

MOHEN, J.P. y COFFYN, A. 1970: Les nécropoles ha-llsttattiennes de la region d´Arcachon. Biblioteca Prae-histórica Hispana XVI. Madrid.

PENEDO, E.; SÁNCHEZ, M.; MARTÍN D. y GÓMEZ E.2001: “La necrópolis de incineración de la PrimeraEdad del Hierro en el Arroyo Culebro (Leganés)”. Viday Muerte en Arroyo Culebro (Leganés). Museo Arqueo-lógico Regional: 45-70. Madrid.

PEREIRA, J. y MADRIGAL, A. 1993: “El ritual funerarioibérico en la Alta Andalucía: La necrópolis de Los Cas-tellones de Céal (Jaén)”. Homenaje a José María Bláz-quez II: 381-394.

PEREIRA, J.; CARROBLES, J. y RUIZ, A. 2001: “Datospara el estudio del mundo funerario durante la Edad delHierro en La Mancha Occidental: La necrópolis dePalomar de Pintado (Villafranca de los Caballeros,Toledo)”. II Congreso de Arqueología de la provinciade Toledo I: 245-274. Toledo.

PEREIRA, J.; MADRIGAL, A. y CHAPA, T. 1998: “Ente-rramientos múltiples en las necrópolis del GuadianaMenor. Algunas consideraciones”. Actas del Congre-

so Internacional: Los Iberos Príncipes de Occidente.Estructuras de poder en la sociedad Ibérica. La Caixa.(12-14 Marzo) Barcelona: 343-354.

QUESADA SANZ, F. 1990 A: “La falcata ibérica: ¿ unarma de origen ilirio y procedencia itálica”. ArchivoEspañol de Arqueología 63: 65-93.

- 1990 B: Arma y símbolo: la falcata ibérica. Alicante. Ins-tituto J. Gil-Albert.

RAFEL, N. 1985: “El ritual d´enterrament iberic. Un ass-aig de reconstrucció”. Fonaments 1:13-35.

RUÍZ DELGADO, M. 1989: Fíbulas protohistóricas en elSur de la Península Ibérica. Publicaciones de la Uni-versidad de Sevilla.

RUIZ GÁLVEZ, M.L. 1998: La Europa atlántica en laEdad del Bronce. Un viaje a las raíces de la Europa Oc-cidental. Ed. Critica. Barcelona.

SENNA-MARTINEZ, J.C. 2000: “ O problema dos primei-ros ferros peninsulares em contextos do bronze final daorla atlántica: Os dados do Outeiro dos castelos deBeijós. (Carregal do Sal)”.Trábalhos de Arqueologíada EA 6: 41-58. Lisboa.

STUIVER, M. et al. 1998: “INTCAL 98 Radiocarbon AgeCalibration”. Radiocarbon 40 (3): 1041-1083.

TALMA, A.S. y VOGEL, J.C. 1993: “A simpliffied appro-ach to calibration C14 dates”. Radiocarbon 35 (2):317-322.

VALERO, M.A. 1999: “La necrópolis tumular de la Puntadel Barrionuevo. Iniesta-Cuenca”. 1ª s Jornadas deArqueología Ibérica en Castilla La Mancha:181-208.Toledo.

VIVES, F. y SÁEZ, J.A. 1997: “Interpretación de la vesti-menta de la Dama de Elche”. Revista de Arqueología199: 6-15.