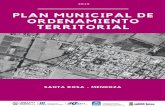

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONFLICTO AMBIENTAL PASCUA LAMA: DEFINIENDO NUEVAS TERRITORIALIDADES

Transcript of ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONFLICTO AMBIENTAL PASCUA LAMA: DEFINIENDO NUEVAS TERRITORIALIDADES

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONFLICTO AMBIENTAL

PASCUA LAMA: DEFINIENDO NUEVAS TERRITORIALIDADES.

AutoresEnrique Schwartz DNI 94.213.444 – Castillo 460 (CP 1414)Bs. As. – Argentina – Tel/Fax: +54.11.47728922 [email protected] Químico Ambiental. Diploma de Especialidad en PolíticasSociales: Desarrollo y Pobreza. Actualmente cursa laMaestría en Ciencias Ambientales en la Universidad deBuenos Aires. Se ha especializado como investigador enconflictos ambientales y cambio climático, desempeñándoseen diversas instituciones: Instituto de Ecología Política,Universidad de La Serena en Chile; Centro de EstudiosSociales y Ambientales, Foro Ciudadano de Participación porla Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), en Argentina.También, ha trabajado como docente en distintasuniversidades chilenas.

Lorena Sierkovich- DNI 24.997.983 – Castillo 460 (CP 1414)Bs. As. – Argentina - Tel/Fax: +54.11.47728922 –[email protected]óloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Actualmente se encuentra finalizando la Maestría enAdministración Pública de la UBA. Se desempeña comoConsultora en Comunicación Institucional en la Secretaríade la Gestión Pública de la Nación. En el ámbito académicoha participado en proyectos de investigación sobrepolíticas públicas y reforma del estado en la UBA y en elCentro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Asimismo,tiene una sólida experiencia en el desarrollo de estudioscualitativos y cuantitativos en el sector privado.

Hernán Medina - DNI 28.471.829 – Castillo 460 (CP 1414) Bs.As. – Argentina - Tel/Fax: +54.11.47728922 –[email protected] la Licenciatura de Geografía en la UBA. Esinvestigador del Observatorio de Empresas Trasnacionales deFOCO donde participa en el área de actividades extractivas

y es responsable de la sistematización de información ycartografía de conflictividad minera. Colabora en laorganización de actividades con comunidades en conflicto yONG y en la presentación de demandas sobre violaciones alos derechos humanos ante organismos internacionales. Sedesempeña como docente asistente en la Cátedra de GeografíaSocial Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letrasde la UBA.

Resumen.El presente trabajo examina el conflicto ambiental mineroPascua Lama a la luz del Plan de ordenamiento territorial

de la provincia de San Juan. Se abordan tres dimensiones deanálisis: la territorialidad, la sustentabilidad, y lagobernanza ambiental. La monografía postula que losconflictos ambientales se desarrollan en torno aterritorialidad y a la apropiación de los recursos

naturales. En un contexto que privilegia el desarrolloeconómico sobre la sustentabilidad ecológica, los

conflictos ambientales han cobrado cada vez más relevancia.Por ello, los estados han planteado la necesidad de

recuperar las herramientas de gestión y planificación comoel ordenamiento (ambiental) territorial.

I- Marco Conceptual

a) Sustentabilidad, conflictos ambientales y gobernanza

ambiental

En la actualidad el concepto sustentabilidad es una especie

de centro de atracción gravitacional para la retórica

discursiva vinculada al desarrollo. Todo parecería tener

que ser sustentable o la sustentabilidad tendría que servir

para todo. Con el propósito de no contribuir a esta

cacofonía imperante consideramos necesario dotar a la

sustentabilidad de un contenido preciso para nuestro

trabajo.

Antes que la noción de desarrollo sustentable, conocida a

partir del Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” (1987)

por la célebre frase: "desarrollo sustentable es aquel que satisface las

necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras

generaciones atiendan a sus propias necesidades", hemos considerado

de mayor interés utilizar la noción de sustentabilidad

aportada por la economía ecológica (Van Hauwermeiren,

1998).

El concepto de sustentabilidad permite resaltar que en el

fondo de esta discusión se encuentra la necesidad de

reconocer los límites ecológicos al desarrollo económico.

Desde este enfoque, la economía es comprendida como un

subsistema abierto dentro de un sistema mayor (ecológico)

finito y frágil. Es decir, la actividad económica queda

restringida a la capacidad de los ecosistemas de brindar

recursos y de asimilar los residuos generados por esta

actividad (su capacidad de carga y de regeneración). De

esta manera, se reconoce un mínimo ecológico que las

actividades humanas deben resguardar a fin de no

comprometer la sustentabilidad de los sistemas de soporte

vital.

De esta forma abandonamos la ambigüedad del concepto

desarrollo sustentable -caracterizado por interpretaciones

contradictorias- que permanece ligado a los principios

económicos guiados por valores de intercambio,

incompatibles con los requerimientos de los sistemas

ecológicos.

La ausencia de una discusión política multi-actor acerca de

los criterios de sustentabilidad que deben adoptarse para

limitar los efectos antrópicos sobre los sistemas

ecológicos, ha traído aparejado la irrupción de los

denominados ´conflictos ambientales`.

En el caso de los países productores-exportadores de

materias primas-recursos naturales, los conflictos

ambientales se encuentran estrechamente ligados a procesos

productivos que ocurren la mayoría de las veces en pequeñas

comunidades, pero que tienen su origen en los procesos

económicos globalizados. De esta manera, se ponen en juego

dos lógicas diferentes (y asimétricas) la local y lo

global. Además, contribuyen a esta conflictividad, por una

parte, los déficit de la legislación e institucionalidad

ambiental vigente y, por otra parte, la precariedad de

canales formales para la resolución negociada de aquellas

disputas (Rojas et al., 2003).

Por su parte, Sabatini (1998) sugiere que los conflictos

ambientales tienden a abrir paso a la discusión de visiones

sobre el tipo de vida que se quiere, el tipo de desarrollo,

el tipo de ciudad; lo mismo que a procesos de cambio

social. Esta perspectiva destaca la potencialidad

`democratizadora´ de los conflictos ambientales y la

apertura que ellos brindan a una discusión profunda acerca

de la sustentabilidad de las actividades económicas en el

territorio y la calidad de vida de sus habitantes.

Los conflictos ambientales, por lo tanto, podrían dar lugar

a formas nuevas de relación entre los actores involucrados;

ser un catalizador de mecanismos alternativos de resolución

de disputas que contribuyan a la sustentabilidad. Los

avances en esta materia dependerán, en gran medida, de la

capacidad de respuesta institucional que tengan la sociedad

y el sistema político para abordar estos conflictos (Rojas

et al., 2003).

Nuestras sociedades (latinoamericanas) albergan actividades

de alto impacto ambiental en un contexto institucional

generalmente débil, con estados reducidos en sus

capacidades, principalmente por el periodo de reformas de

corte neoliberal de los años 90 (Gudynas, 2002). Con un

estado que ha visto erosionadas sus facultades normativas e

institucionales, y una creciente intervención de múltiples

agentes privados en esferas públicas, el concepto de

gobernanza ambiental ha llamado la atención en el ámbito de

las decisiones políticas.

Y es que, los conflictos ambientales se desarrollan en

escenarios institucionales específicos. Nos referimos aquí,

al sistema de normas (leyes, reglamentos y políticas) con

los que cuenta una comunidad para regular el uso de los

recursos. Es decir, un determinado sistema de gobernanza.

La gobernanza ambiental refiere, entonces, al hecho de

constituir un sistema de coordinación entre actores

sociales múltiples, que garantice un proceso que responda a

las preguntas sobre cómo y quiénes toman decisiones

ambientales, de acceso, uso o distribución de los recursos

naturales (Reyes y Jara, 2004).

La gobernanza ambiental no sustituye al gobierno, tampoco

significa “repartir” el poder o llevar a cabo una mera

legitimación pública de las decisiones políticas. Sino que

se trata de una (re) construcción del poder basada en un

proceso que afiance los derechos, identidades, diversidades

y espacios de debate público en la toma de decisiones y

acciones administrativas (Reyes y Jara, 2004:7).

Según Reyes y Jara (2004:8) para entender la dinámica de

procesos que posibilitan una gobernanza ambiental resulta

clave analizar la pertinencia y adaptabilidad de los

instrumentos que crea la ley y la interacción de estos con

las dinámicas sociales y conflictos de acceso y uso de los

recursos en las comunidades.

b) Territorio y territorialidad como significantes para el

Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)

Robert Sack (1986:19) define territorialidad como una

“estrategia de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar personas,

fenómenos y sus relaciones a través de la delimitación y ejerciendo control

sobre un área geográfica; y ésta área puede ser denominada como territorio”.

Desde este punto de vista, los territorios son entidades

históricas, contingentes, en permanente transformación, que

se reproducen a través de las prácticas sociales y

culturales de los sujetos. Es decir, los territorios

componen una realidad compleja donde se articulan procesos

económicos, políticos y socioculturales. La fortaleza de

este enfoque está en señalar la existencia de una red de

actores, con diferentes intencionalidades y que actúan con

distintas lógicas. Entonces los diferentes grupos sociales

políticamente movilizados moldearán los territorios en

función de sus intereses (Benedetti, 2007).

En definitiva el concepto de territorialidad y territorio

propuesto por Sack expone la característica subyacente de

poder, en donde éste ya no se encuentra concentrado sólo en

el estado, sino que está disponible para otros grupos

sociales. Por ello los territorios pueden ser considerados

como un espacio definido por y a partir de relaciones de

poder, introduciéndose un carácter relacional a la

definición de territorio.

Sin embargo, históricamente el estado ha definido la

disposición de actividades económicas y políticas en el

territorio. Para autores como Ríos et al (2008:64) esta

orientación ´estado-céntrica´ permitió a los sujetos dominantes

del desarrollo -actores de la sociedad nacional, como la

burocracia estatal y las elites modernizantes- presentar

la noción de ordenamiento territorial centrada en la

obtención de un nivel básico de infraestructuras, como la

universalmente válida.

Ordenamiento territorial, entonces, se concibe como

“aquellas acciones, políticas y estrategias tendientes a lograr el equilibrio del

territorio, mediante la planificación concebida como un instrumento racional

en el proceso dinámico de relaciones” (Abraham y Salomón, 2008:291).

Su objetivo es armonizar las actividades del hombre con el

aprovechamiento de los recursos naturales y sus

potencialidades, con el fin de obtener bienestar económico

y social. En pocas palabras, la ordenación del territorio

sería la voluntad y acción pública para mejorar la

localización y disposición de de las actividades humanas en

el territorio.

Según Cuesta Aguilar (2006:258) el accionar del estado

siguió tres tendencias:

a) La primera persigue la definición de posiciones y

esquemas de relación, incluyendo la selección de núcleos,

la definición de unidades territoriales básicas, el trazado

de redes de comunicación.

b) La segunda corriente convirtió el análisis del

territorio una prioridad de los estados trabajando los

procesos territoriales de apropiación, parcelación y

comercialización, tanto desde un enfoque urbanístico como

normativo.

c) La tercera tendencia vincula el territorio con las

temáticas económicas pero con la novedad de trabajar la

información ambiental que comienza a formar parte del

discurso político.

Ahora bien, esta última tendencia se plantea como

superadora de su antecesora, al incorporar la variable

ambiental. Esta variante de la planificación territorial

enfatiza la necesidad de utilizar al máximo las

potencialidades y recursos de un territorio, atendiendo a

las oportunidades ambientales existentes, con el fin de

minimizar la degradación e impactos de las actividades

económicas.

En este marco, la intervención del ser humano sobre la

naturaleza, mediada por una ordenación (ambiental) del

territorio, parecería continuar dominada por una

racionalidad económica que coloca el sentido del mundo en

la producción. Para autores como Leff la naturaleza aquí es

`cosificada´, desprovista de cualquier complejidad

ecológica, convertida en materia prima para procesos

económicos y donde los recursos naturales se convierten en

simples recursos explotables para el capital.

A través de este documento, entendido como un ejercicio

problematizador, se persigue la necesidad de instalar un

debate sobre un giro conceptual en la visión de desarrollo,

que subordine los planes de ordenamiento territorial –

ordenamiento ambiental del territorio a procesos de

gobernanza ambiental centrados en la participación de los

diferentes actores en conflicto.

Asimismo, el análisis sobre cómo la actividad minera se

inscribe en las propuestas de ordenamiento territorial en

la provincia de San Juan, nos permite poner en foco la

importancia de un conflicto ambiental como Pascua Lama.

Este conflicto evidencia, en buena medida, la extrema

necesidad de abrir paso a nuevos paradigmas de

conocimiento, comportamientos sociales y racionalidades

productivas centradas verdaderamente en la sustentabilidad.

II- El ordenamiento territorial en San Juan: la

construcción de la ‘nueva ruralidad’

La propuesta de ordenamiento territorial de los espacios

rurales, presentada en el diagnóstico integrado de los

departamentos de Jáchal, Iglesia y Calingasta1- provincia

1 “Identificación de Estrategias para la Formulación de Planes deOrdenamiento Territorial para los departamentos de Jáchal, Iglesia y

de San Juan-, plantea la necesidad de ampliar el enfoque

territorial del espacio agrícola tradicional.

Por medio de la referencia al trabajo de IICA (2004)2 que

propone un desarrollo rural sostenible, la propuesta pone

en relieve el término de “Nueva Ruralidad” asociado a una

visión integrada de la sociedad y sus múltiples

actividades. Según expresa el documento “lo rural no es solamente

agricultura y población dispersa” (sic). Es decir, que se reconoce a

una heterogeneidad de agentes económicos, no agrícolas, que

actúan en el territorio y que demandan la incorporación de

vínculos urbanos al espacio rural.

En este punto se marca la intencionalidad de ampliar la

mirada del desarrollo rural tradicional, la ‘vieja

ruralidad’, que no logró superar el enfoque

asistencialista, por lo tanto atrofiada como oportunidad

para el desarrollo de la sociedad. Ahora, la demanda pasa

por un desarrollo rural entendido como un continum del

espacio urbano.

Se requiere, entonces, la construcción de un espacio

normativo ligado al desarrollo sustentable. La herramienta

operativa es el ordenamiento territorial, como instrumento

Calingasta”. Documento elaborado por la Facultad de Arquitectura,Urbanismo y Diseño de la Universidad de San Juan a través de unConvenio de Asistencia Tecnológica suscripto entre la FundaciónUniversidad Nacional de San Juan y la Secretaría de Estado de Minería.2 IICA (2004) Desarrollo rural sostenible enfoque territrorial. Laexperiencia de IICA en Brasil)

que permite aprovechar el capital humano, físico-natural,

social, patrimonial, cultural del territorio.

En tal sentido, en el documento “Avance 2008” del Plan

Estratégico Territorial Argentina 2016 se presenta una

zonificación de la provincia en cuatro áreas. En lo que

respecta a Jáchal e Iglesia (Zona Norte) se propone

fortalecerlas y reorganizarlas como prestadoras de

servicios al transporte internacional y nacional, dada su

situación estratégica en el Corredor Bioceánico. Asimismo,

se promueve su desarrollo y consolidación sobre la base de

la diversificación creciente de la actividad

agroindustrial. Con relación a Calingasta (Zona Oeste) se

propone transformarla en un centro para la prestación de

servicios a la minería de alta montaña, generando

inversiones para equipar al valle con la prestación de

servicios necesarios para ese tipo de producción. (MPFIPyS,

2008:171-174).

En síntesis, la nueva ruralidad es definida en oposición a

la vieja ruralidad. Mientras la primera aparece como

oportunidad para el desarrollo, con múltiples actividades y

actores económicos, inserta en procesos económicos

regionales y globales; la segunda, es vista como marginal

del proceso de desarrollo, basada en una economía agraria

de subsistencia, aislada geográficamente. En definitiva,

prosperidad versus estancamiento, desarrollo versus

pobreza, conectividad versus aislamiento.

Esta visión se refuerza si analizamos junto con la

propuesta provincial, la nacional. En ambas, se

caracteriza a San Juan como una provincia que ha quedado

marginada de los flujos comerciales dominantes, aislada de

sus beneficios, así como de las inversiones. En este

sentido, la naturaleza parece haber jugado un papel

preponderante como obstáculo para el desarrollo:

“Las montañas, con su disposición en sentido norte-sur, han limitado el trazado

de los caminos (el subrayado es nuestro) y han orientado los flujos de

comercio hacia otras ciudades de la región (como Mendoza, Córdoba y San

Luis) a modo de escalas intermedias hacia la Capital nacional, creando

condiciones de dependencia estructural en cuanto a la provisión de servicios e

infraestructura energética, vial y ferroviaria.” (2008:171). En el esquema de

la vieja ruralidad, la naturaleza ha sido un escollo.

No obstante, en el nuevo marco de desarrollo rural, los

recursos naturales se transforman en la clave para

efectivizar el desarrollo deseado, y concluir con el

atraso. De esta forma la naturaleza se transforma en

oportunidad: “Desde el punto de vista productivo existe una extensa área –

alta montaña en el noroeste– dónde se combinan una notable potencialidad

minera con recursos hídricos estratégicos (principales ríos utilizados para el

riego) y recursos turísticos todavía no explotados (el subrayado es

nuestro) que permitirían a San Juan diversificar su esquema productivo

actual.” (2008:174).

Asimismo, el PET (MPFIPyS, 2008: 61) atribuye a la minería

un “rol estratégico en materia de generación de divisas y empleo” e indica

que en el en Valle del Cura (provincia de San Juan) “se encuentra

uno de los distritos auríferos-argentíferos más importantes del planeta, donde

se localizan varios prospectos y dos mega yacimientos “ en clara

alusión a Veladero y Pascua Lama.

En definitiva, este discurso enfatiza la existencia de

vastas extensiones de territorio no ocupado, con escasa

prestación de servicios y baja accesibilidad, que sin

embargo, “contienen recursos estratégicos para el desarrollo nacional”

(MPFIPyS, 2004:10) útiles para la minería, por ejemplo. Es

decir, que se concibe al territorio como subutilizado, con

recursos económicos potenciales (recursos naturales) que

todavía no entraron al mercado.

Desde la conceptualización de sustentabilidad planteada en

nuestro marco teórico y la posición de extrema

vulnerabilidad en que se encuentra la Provincia de San Juan

respecto de recursos estratégicos como el agua, la postura

de los documentos oficiales requiere de una profunda

revisión. El planteamiento referente a la subutilización de

los recursos naturales, especialmente los de interés para

la minería metalífera, sitúa la apertura a la nueva

ruralidad como una suerte de pretexto tras el cual se

encuentra la operación de fuertes inversiones de capital

extranjero, con intereses en la extracción de aquellos

minerales.

La presencia de la industria minera en zonas áridas, dónde

todas las proyecciones indican tendencias de disminución en

la disponibilidad de agua, obliga a revisar cuál es la

noción de sustentabilidad utilizada desde los poderes

vinculados a estas decisiones estratégicas. El valor

ecológico de los ecosistemas involucrados en estos procesos

de explotación quedaría -en esta revisión preliminar-

postergado por obtener ganancias de corto plazo.

En cuanto a las definiciones estratégicas en la propuesta

de ordenación del territorio en San Juan se observa una

tensión por una territorialidad agraria en transformación.

La dinámica de los actores e intereses involucrados en la

construcción de un nuevo espacio territorial se vincula

fuertemente al actor minero como clave del desarrollo. Así,

tanto los lineamientos referidos a infraestructura (rutas,

ferrocarril), el fortalecimiento de asentamientos

(instalaciones de comercio, finanzas, comunicación), la

habilitación de recursos del territorio (estudios de

factibilidad) y la gestión territorial y ambiental

municipal (PLOTUR San Juan 2016) gravitan en torno a la

actividad minera como oportunidad imposible de

desaprovechar. No obstante, un insumo estratégico para la

industria minera como los recursos hídricos, se vincula a

otros intereses, los de una ruralidad de producción

agrícola, desarrollada históricamente gracias al agua, hoy

en disputa. Esta ruralidad se revela ante los argumentos de

territorios `improductivos´ condenados a la pobreza.

Aspecto clave en la instalación del discurso productivista

y excluyente (Svampa et.al, 2009a).

Por último, en cuanto al proceso de gobernanza ambiental,

la definición del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano-

Rural (PLOTUR San Juan) propone la legitimación social de

su propuesta a través de un ordenamiento con carácter

participativo.

Sin embargo, el PLOTUR San Juan atribuye al carácter

técnico de la información producida como un impedimento

para la participación de la comunidad. En este sentido,

queda al menos en duda la pertinencia de un instrumento de

ordenamiento del territorio que no logra adaptar sus

criterios técnico-científicos a la incorporación de

visiones y propuestas desde actores como comunidades

locales.

El planteo que realiza la gobernanza ambiental requiere,

como primer paso, un esfuerzo por parte de las

instituciones por entender los distintos intereses y

valores que los recursos naturales poseen para la amplia

gama de actores interesados.

Pero además, la gobernanza ambiental demanda capacidades

institucionales fuertes, que a la vez generen procesos de

toma de decisiones participativos y democráticos. En tal

sentido, es importante destacar que en San Juan se da un

doble proceso: por un lado, una debilidad operativa de los

municipios fuera del Gran San Juan; algunos ni siquiera

cubren los servicios básicos de recolección de residuos,

alumbrado público, pavimentación; por otro lado, un fuerte

centralismo en la toma de decisiones que recae en la

gobernación provincial y debilita el protagonismo de los

gobierno locales. (MPFIPyS, 2008).

III- Pascua Lama: las implicancias de la nueva ruralidad

Pascua- Lama es el primer proyecto minero binacional del

mundo. El proyecto prevé la extracción de oro, plata y

cobre3 a través del método de explotación a ‘cielo

abierto’4. Su puesta en marcha, a cargo de la transnacional

canadiense Barrick Gold Corp5, posee serias implicancias en

múltiples dimensiones. Nuestra mirada sobre el conflicto se

centrará en tres aspectos territorialidad, sustentabilidad

y gobernanza ambiental.3 Según datos de la empresa el yacimiento cuenta con reservascomprobadas de 17.8 millones de onzas de oro que contienen 718millones de onzas de plata. Se proyecta una inversión estimada deentre los US$2.800 y US$3.000 millones y una vida útil de unos 25años.http://www.barrick.cl/proyectos/pascua-lama_informacion.php4 El método emplea material explosivo para volar las rocas y poderextraer los minerales.5 Barrick Gold Corporation es una empresa transnacional con sedecentral en Canadá y la segunda productora de oro a nivel mundial.Actualmente lleva a cabo veintisiete proyectos y explotaciones minerasen el mundo. En Sudamérica opera otras cuatro minas: en Perú, ChileArgentina (www.barrick.cl/quienes/historia.php) En Argentina opera através de su filial Minería Argentina Gold la explotación de Veladero-provincia de San Juan- (Giovannini, et al, 2009).

a) Acerca de Pascua Lama

El yacimiento se ubica en las cabeceras de las cuencas del

río Jáchal (Argentina) y Huasco (Chile), en la cordillera

de los Andes, sobre el límite internacional entre ambos

países. En Chile, la mina Pascua se encuentra en la Comuna

de Alto del Carmen, a 150 kilómetros al suroriente de la

ciudad de Vallenar -Provincia de Huasco- en la región de

Atacama. La comuna de Alto del Carmen cuenta con una

población de 4.840 habitantes, 1,9% de la población

regional (INE, 2002). En Argentina, Lama, se ubica en el

Departamento de Iglesia a unos 370 km al norponiente de la

ciudad de San Juan, capital de la Provincia de San Juan.

Iglesia tiene una población de 6737 habitantes (INDEC,

2001). Sin embargo, la cuenca potencialmente afectada

pertenece al Río Jáchal en su sección occidental e incluye

a los valles de los ríos del Cura, Taguas, Palca, Blanco y

la sección media del Jáchal6. La principal actividad

económica en la zona del proyecto (Argentina - Chile) es la

agropecuaria: fruticultura7, cultivo de semillas, y cría de

ganado, principalmente caprino.

6 Dentro de la cuenca se verían afectadas localidades del departamentode Iglesia como Rodeo -cabecera y sitio de mayor población con 2393habitantes (INDEC, 2001)- Pismanta, Quilinquil, Angualasto, Colangüil,Tudcum, Las Flores, entre otros; y el oeste el Departamento Jáchal,que incluye a su mayor poblado, San José de Jáchal con 10.993habitantes (INDEC, 2001), y a Pachimoco7 En Chile se desarrolla la producción de uva pisquera y uva de mesa deexportación- además de cítricos, paltos y hortalizas. Actividadcomplementa con producción familiar para el autoconsumo.

b) Las claves del conflicto:

Desde nuestra perspectiva, el conflicto ambiental suscitado

en torno al proyecto Pascua Lama se inscribe en la tensión

que genera la pretensión de construir una ‘nueva ruralidad’

excluyente, en oposición a la ‘vieja ruralidad´,

considerada atrasada e improductiva. Como hemos visto, al

analizar el plan de ordenamiento territorial rural de San

Juan, la provincia promueve la industria minera a gran

escala. Pero además, pretende posicionarse como la provincia

minera en Argentina (Giovannini et.al 2009)

Así pues, el conflicto Pascua Lama puede interpretarse en

torno a dos ejes fundamentales interrelacionados: la

territorialidad y la competencia por el acceso, control y

uso de los recursos naturales, específicamente el agua.

Esta disputa ha enfrentado principalmente a comunidades

locales y grupos ambientalistas con la empresa trasnacional

Barrick Gold (a través de sus filiales) y el gobierno de la

provincia de San Juan.

Con relación al aspecto territorial, Pascua Lama es la

primera expresión concreta del Tratado de Integración y

Complementación Minera -en adelante TICM- firmado en 1997

entre Argentina y Chile, que posibilita la explotación

minera a lo largo de unos 5000 km de frontera, en la

Cordillera de los Andes. El tratado crea un espacio

`supranacional´, lo que significa una pérdida de soberanía

sobre esos territorios y habilita su virtual

‘privatización’. Como afirma Giovannini “con estos instrumentos

jurídicos inéditos se cedieron territorios y se reconfiguraron las fronteras

generando un ‘tercer país’ o supranación (…) un exclusivo ‘espacio de flujo’ para

las empresas” (Giovannini et.al., 2009:256).

Esta re-configuración del territorio no se produce sólo en

términos jurídicos o político-administrativos. La presencia

de la empresa, con la construcción de caminos exclusivos

(privados)8, la apropiación de los recursos naturales que

este tipo de emprendimientos requiere, implican una

intervención sobre el territorio con alto impacto en el

modo de vida de las comunidades locales.

Como se mencionó al comienzo de este trabajo, los

conflictos ambientales se manifiestan como conflictos en

torno a la territorialidad -quién y cómo (re)define el

territorio- por la apropiación y uso de los recursos

naturales de esa territorialidad ‘en disputa’. En

definitiva, como señala Rojas (2003), la conflictividad

expresa las visiones de mundo diferentes, que surgen de

formas contradictorias de comprender, vivir y producir el

territorio (Machado Aráoz, 2009:222) Es decir, que estas8 En la Declaración de Impacto Ambiental, que aprueba el estudio presentado por el empresa en Argentina (Resolución 121/06 Secretaría de Minería de San Juan) se explica que “El acceso [a Pasua Lama] se realiza mediante ruta pública que va de San Juan a Tudcum, para tomar el “camino privado” minero que atraviesa el Valle”

visiones se inscriben en dinámicas espaciales y económicas

divergentes, e incluso opuestas: local-global, agricultura

de subsistencia - industria trasnacional y capital

internacional.

La asimetría de poder de los actores en conflicto es

evidente, así como la capacidad de movilizar recursos

(materiales y simbólicos) de actores globales como las

transnacionales, lo que pone en jaque la construcción misma

de territorialidad de las comunidades locales. En tal

sentido, Porto Goncanlvez, refiriéndose a la minería a gran

escala afirma que “es un ejemplo paradigmático en el cual una visión de

la territorialidad se presenta como excluyente de las existentes (o

potencialmente existentes) generando una tensión de territorialidades”

(Citado en Svampa et.al., 2009a:43).

Por consiguiente, se puede señalar que uno de los puntos

que ha generado mayor controversia se desarrolla en torno a

la ubicación del yacimiento Lama dentro de la Reserva de

Biosfera de San Guillermo9 (declarada por la UNESCO en9Conformada por la Reserva Provincial San Guillermo (que abarca unas900.000 has de extensión aproximadamente) y el Parque Nacional SanGuillermo (abarca unas 166.000 has de la Reserva Provincial) queconstituye el núcleo de la reserva de Biosfera y está ubicado a solo45 km de Lama. El Parque Nacional, a cargo de la Administración deParques Nacionales, fue creado en diciembre de 1998 por Ley Nacional25.077/98 con el objetivo de conservar a la mayor concentración decamélidos de la Argentina. La Reserva Provincial data del año 1972. http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2791

1980). Mientras la empresa y la institucionalidad pública

sostienen que el emprendimiento esta fuera de la Reserva,

ambientalistas y opositores locales al proyecto afirman que

el área de influencia se emplaza en la Reserva, y que la

cercanía de Lama al núcleo de la misma implica un alto

riesgo ecológico.

En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) la empresa

presentó documentación oficial acerca de la Reserva. Según

este informe, San Guillermo fue creada como Reserva

Provincial en 1972 abarcando unas 981.640 has, que

posteriormente fueron reducidas a 860.000 has., dado que a

través de una nueva Ley Provincial Nº 5949 -sancionada en

1989 y publicada en el Boletín Oficial el 10/03/1997)- se

desafectaron 125.680 has. Según la Administración de Parque

Nacionales: “se desafectó el área productiva minera”10.

Es importante remarcar que en los mapas presentados en el

EIA11, la zona desafectada ocupa la franja fronteriza con

Chile y, por lo tanto, forma parte del área territorial que

delimita el Protocolo minero, lo que explicaría la decisión

de reducir la reserva12. Este es un claro ejemplo de como

10 Administración de Parques Nacionales. Parque Nacional San Guillermo.Documento presentado por Barrick en Estudio de Impacto Ambiental dePascua Lama. Apéndice TO2.5 Antecedentes Reserva Provincial SanGuillermo- Documento 2 pdf11 Ver Estudio de Impacto Ambiental de Pascua Lama. Apéndice TO2.5 Antecedentes Reserva Provincial San Guillermo12 Por otra parte, llama la atención que en el sitio web de laSecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estepublicado como extensión de la total de la Reserva unas 990.000 has,de las cuales 170.000 pertenecen al núcleo. Ver: http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2791

el territorio es configurado en función de relaciones de

poder. Un mismo espacio puede delimitarse como territorios

diferentes según el momento histórico. En este caso, el

poder político ejercido por el estado y el poder económico

vinculado a las inversiones extranjeras, que motivaron la

creación del ese espacio transnacional, que luego afectó el

territorio de la reserva.

Respecto a la competencia por los recursos naturales, el

centro del conflicto minero se desarrolla en torno al

control, uso y acceso del agua, el manejo de las cuencas

hídricas, y las reservas estratégicas de agua dulce: los

glaciares.

En las regiones áridas del oeste argentino las actividades

agrícolas y económicas son altamente dependientes del

recurso agua. En provincias como San Juan, el agua potable

así como aquella empleada para el regadío se origina a

partir de la nieve y glaciares en las altas cumbres de la

Cordillera de los Andes (Bottero, R. 2002). El agua

disponible es producto del derretimiento o ablación glaciar

que alimenta tanto cursos superficiales como subterráneos.

Actualmente en los ríos cuyanos existe una marcada

tendencia de disminución de caudales13 (50 – 60%) y

específicamente la cuenca del río San Juan, según las

proyecciones de escenarios de cambio climático para el

13 Según datos de estaciones para el periodo 1980 – 2000.

período 2020-203014, presentará la mayor disminución de la

región cuyana en aproximadamente un 29% (Boninsegna y

Villalba, 2006b:20) (SAyDS;2007:98).

Esta situación se explica por la tendencia de elevación

para la isoterma 0º C, encontrándose cada vez a mayor

altura, disminuyendo así la superficie disponible en la

cordillera para ´recargar´ las reservas de aguas

glaciares15. En consecuencia, se espera que los glaciares

sigan retrocediendo y reduciendo los caudales de los ríos

cuyanos (SAyDS; 2007:100).

Por consiguiente, existe un consenso acabado sobre la

vulnerabilidad ante el cambio climático de los glaciares.

Sin embargo estas reservas estratégicas de agua dulce están

amenazadas, además, por actividades humanas, que

intervienen directamente los glaciares en las altas cumbres

y cabeceras de cuencas, como es el caso del proyecto minero

Pascua Lama.

En este contexto, la incorporación de una de las industrias

de mayor uso intensivo de agua, caracterizada por el manejo

14 Datos según modelo regional de alta resolución MM5 y modelo globalHadCM3, para el escenario A2 (2020-2030)15 La altura de la isoterma de 0° C sirve como un indicador aproximadodel límite del hielo y la nieve en la cordillera de los Andes. Laimportancia de estas masas de hielo, conocidas como glaciares, es elrol de reservorios naturales de agua que almacenan agua en invierno,principalmente por precipitación en forma de nieve, para liberarla enverano por su derretimiento (Barros, V. et al; 2006:46, 130). Para elcaso de la región de San Juan el valor medio anual de la elevaciónproyectada de la isoterma 0º C al 2020-2030 es de 150m (Boninsegna yVillalba. 2006:4).

cotidiano de sustancias altamente contaminantes, en el

espacio de origen de las fuentes de agua, sugiere al menos

preguntarse si: ¿es posible asegurar que no se pondrá en

riesgo la sustentabilidad de los ecosistemas, las

actividades económicas y las necesidades humanas básicas?

El temor de las comunidades y ambientalistas por el futuro

de las fuentes de agua dulce se funda en la aceleración del

derretimiento de glaciares, la desviación de cursos de

agua, y los efectos contaminantes en aguas subterráneas que

ocasionan este tipo de industria. Esta problemática ha sido

uno de los ejes alrededor del cual se organizó la protesta

y se articularon las campañas locales e internacionales

contra el proyecto.

Y es que, en este sentido, Pascua Lama representa un hito.

Un hito para el reconocimiento de la importancia de los

glaciares por parte de las comunidades locales y

organizaciones de la sociedad civil, que se reflejó en el

intento de creación de normas que los protejan16. 16 En Chile condujo a la formulación de proyectos de ley al respecto,sin que aún se concrete alguno. En Argentina este proceso culminó conel veto presidencial, en noviembre de 2008, a la Ley de presupuestosmínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglaciarNº 26418, sancionada por amplia mayoría en el Congreso. La Leyprohibía que en los glaciares y en su entorno se realicen actividadesque puedan afectar su condición natural o que impliquen su destruccióno traslado o interfieran en su avance. Asimismo, impulsaba larealización de un inventario de glaciares. El decreto-veto considera aesta prohibición excesiva dado que la Ley General de Ambiente 25675contempla la realización de estudios de impacto ambiental ante eldesarrollo de cualquier obra que pueda degradar el ambiente. Además,argumenta que los “Gobernadores de la zona cordillerana hanmanifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada,toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y

Un hito para la institucionalidad estatal, ya que plantea

nuevos interrogantes ¿cuál es la capacidad de regulación de

nuestros estados frente a estos mega emprendimientos? ¿y su

capacidad de respuesta frente a las demandas de las

comunidades locales?¿Cómo se pueden ejercer los mecanismos

de control adecuados si se establece un zona de libre

circulación / `privatizada´ en favor de las empresas en

plena frontera?

Además, el TICM establece que en cuestiones relativas al

medioambiente se aplicará la legislación vigente en cada

país, sin crear mecanismos bilaterales, ni instancias de

regulación integradas. ¿Qué legislación se aplicará

entonces en el área fronteriza creada por el TICM? ¿Por qué

si existe un acuerdo bilateral para la explotación de

recursos naturales no renovables, no toma tal entidad la

protección de los recursos hídricos compartidos, pese al

Protocolo firmado entre ambos países en 1991 sobre

medioambiente?

Finalmente, si tenemos en cuenta que en la zona fronteriza

que el TICM habilita a explotar se localizan estratégicas

reservas de agua dulce, Pascua Lama representa un hito con

relación al futuro de la sustentabilidad ambiental, ya que

es el primero de una serie de mega-emprendimientos a

desarrollarse en la Cordillera. En tal sentido, nos ofrece

en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias.”(Decreto 1837/08)

las claves para reflexionar sobre lo hecho hasta ahora y

los desafíos futuros.

c) Gobernanza ambiental: institucionalidad y participación

en el conflicto

En términos institucionalidad ambiental el panorama resulta

preocupante. Aún en los casos que existen marcos

regulatorios17 éstos presentan vacíos legales,

superposición normativa, o pueden ser modificados en

función de intereses particulares, debido a la débil

institucionalidad.

En este sentido, el marco que regula la actividad minera en

Argentina es un caso paradigmático. En los 90, en pleno

auge neoliberal, se sancionó la Ley de Inversiones Mineras

(1993) y se modificó el Código de Minería (1995). La

primera establece entre otros beneficios la estabilidad

fiscal durante 30 años, exención del pago de derechos de

importación, deducción del 100% de la inversión en el

impuesto a las ganancias, un 3% al valor en boca de mina

declarado por la empresa (del cual se descuentan los costos

desde la extracción hasta la exportación) como valor máximo

en concepto de regalías. Posteriormente se establecieron

derechos de exportación del 5%, en 2002 para los nuevos

emprendimientos, que fueron elevados al 10% en noviembre de

2007, abarcando a todos los emprendimientos mineros.

17 Con la reforma constitucional de 1994 los recursos naturales son transferidos a las provincias.

Por su parte, el Código Minero establece que “las minas son

bienes privados de la Nación o provincias” (art.7); prohíbe al Estado

explotar y disponer de las minas (art.9) concediéndolas a

los particulares por tiempo ilimitado (art.18). Asimismo,

en 1995 se incorporan las disposiciones generales de

protección ambiental y sanciones ante su incumplimiento. La

norma dictamina que la designación de la autoridad de

aplicación en materia ambiental queda en manos de las

provincias, sin mencionar autoridad de aplicación a nivel

nacional (art. 250); establece la obligatoriedad de

elaborar un Informe de Impacto Ambiental antes del inicio

de cualquier actividad (art. 251). No obstante, según el

artículo 261: “Los procedimientos, métodos y estándares requeridos para

la protección ambiental, según las etapas de actividad comprendidas,

categorización de las actividades por grado de riesgo ambiental y

ecosistemática del área de influencia”, quedan sujetos a la (futura)

reglamentación de esta sección.

En suma, el marco regulatorio resulta muy favorable a la

industria minera en términos de beneficios fiscales, y

presenta importantes déficits -dada la ausencia de

reglamentaciones especificas y las modificaciones de normas

pre existentes- que obstaculizan el control de la actividad

minera por parte del estado.

En el caso de San Juan esta situación se ve profundamente

agravada, dado la posición del gobierno provincial, que es

el principal promotor de la industria minera, y niega el

riesgo de contaminación encolumnándose tras el lema

‘minería responsable’. Tanto el actual gobernador como su

hermano han tenido una activa participación en el Congreso

de la Nación en la propuesta y sanción de leyes que

incentiven y beneficien a la industria minera.

La Secretaría de Estado de Minería es la autoridad de

aplicación provincial en materia de minería y de la Ley

Nacional Nº 24585 de protección ambiental para la actividad

minera y leyes provinciales Nº 6800 y 7620 siendo

responsable del dictado de la declaración del impacto

ambiental. Promueve la industria minera, junto con la

gobernación de la provincia y la Secretaría de Minería de

la Nación. Algunas de sus dependencias tuvieron

participación en la Comisión Interdisciplinaria de

Evaluación Ambiental Minera.

Asimismo, el gobierno provincial creó la Comisión

Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera

(CIEAM)18, integrada por representantes de diversos

organismos públicos y dos universidades, para evaluar el

impacto de los proyectos. La CIEAM fue creada ad hoc para

llevar a cabo la evaluación técnica del Informe de Impacto18 La CIEAM estuvo integrada por representantes de los siguientesorganismos: Departamento de Minería, Departamento de Hidráulica,Subsecretaría de Agricultura, Instituto Hidrobiológico, Dirección deRecursos Naturales, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano,Subsecretaría de Política Ambiental, Secretaría de Salud , Direcciónde Recursos Energéticos, CIPCAMI, Universidad Nacional de San Juan, ala Universidad Católica de Cuyo, el Instituto Nacional de TecnologíaAgropecuaria, al Instituto Nacional de Previsión Sísmica, el InstitutoNacional del Agua (decreto Nº 1815 de 2004, provincia de San Juan)

Ambiental presentado por Barrick Gold. La Comisión debe

expedirse ante la Secretaría de Estado de Minería de San

Juan mediante la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Luego de 25 de meses de presentado el informe, la Comisión

lo aprobó el 6 de diciembre de 2006 a través de la DlA19.

Allí, se incorporaron las objeciones presentadas por los

ciudadanos y ONG, y la respuesta brindada por la CIEAM, con

aproximadamente 500 observaciones que realizó la Comisión

durante el proceso de evaluación.

La participación de la comunidad en el proceso se

restringió a una instancia obligatoria de consulta pública

(reglamentada por la Resolución MP y DE 28 del 21/01/2005)

que preveía la presentación de observaciones u objeciones a

ser incorporadas en la evaluación realizada por la

Comisión.

La Resolución fijó un plazo de 60 días corridos – a partir

del 5º día de publicación en el Boletín Oficial de la

realización de la consulta- durante el cual el Informe de

Impacto Ambiental estuvo disponible. Las objeciones debían

presentarse por escrito durante 15 días corridos, una vez

vencido el plazo de la consulta pública.

19 Publicada mediante al Resolución 121/06 de la Secretaría de Mineríade provincia de San Juan

El acceso a la información del estudio, uno de los

requisitos de toda instancia participativa, pudo verse

obstaculizado por los plazos establecidos para consultar el

informe en virtud de la gran cantidad de volúmenes que lo

integraban. Asimismo, la complejidad y el lenguaje técnico

pudieron haberse transformado en otro obstáculo para la

comprensión del contenido para aquellos que no sean

especialistas.

En tal sentido, queremos remarcar que esta instancia

participativa se revela insuficiente desde la perspectiva

de la gobernanza ambiental. La gobernanza no se limita a

legitimar socialmente un proyecto acordado entre empresa y

estado. Se trata de desarrollar mecanismos de participación

que contemplen los intereses de todas las partes

involucradas, para resolver los conflictos ambientales,

pero también para que puedan acordarse en conjunto

estrategias en relación al manejo de los recursos.

Finalmente, es preciso señalar que en Calingasta el reclamo

por realizar una consulta popular- como se hizo en Esquel-

para que la población opine sobre la instalación de los

proyectos mineros, fue negado. Además, en julio de 2007 se

sancionó un nuevo Código Contravencional (ley 7819) que

penaliza con multa o arresto de 3º días “el que anunciando

desastres, infortunios o desastres inexistentes provoque alarma en lugar

público, de modo de llevar intranquilidad o temor” (artículo 113). De

esta forma, la protesta organizada por las comunidades y

asambleas ciudadanas contra los proyectos mineros es

criminalizada (Svampa et al., 2009b).

IV- Consideraciones finales

Hoy en día, los procesos productivos transcurren en una

escala global. Mientras el origen del capital es

transnacional, y el consumo se concentra en los países

altamente industrializados (y en los sectores concentrados

de las economías de países periféricos) la producción puede

estar localizada en cualquier punto del planeta, donde el

costo laboral sea menor. Inscriptos en esa lógica se

encuentran los procesos productivos de exportación–

primaria, concentrados en su mayoría en la explotación de

recursos naturales, lo que pone en riesgo la

sustentabilidad de los ecosistemas de países periféricos.

La localización de este tipo de emprendimientos económicos-

que suelen funcionar como enclaves- en pequeñas comunidades

incrementa la vulnerabilidad de las comunidades locales,

que se ven expuestas a los desequilibrios ambientales (v.g.

inundaciones, sequías, etcétera) producto de la devastación

de los recursos naturales.

Es por ello, que los `conflictos ambientales´ han cobrado

cada vez mayor relevancia. De allí, tal vez, la necesidad

por parte del estado de recuperar las herramientas de

gestión como la planificación y la ordenación (ambiental)

del territorio. Sin embargo, mientras el empleo de estos

instrumentos continúe privilegiando el desarrollo

económico, por encima de la capacidad de carga del sistema

ecológico, su eficacia se vera seriamente cuestionada y su

aporte a la sustentabilidad será escaso.

Ese es el caso de análisis que hemos expuesto en nuestro

trabajo. El puente que une la construcción de una `nueva

ruralidad´, desarrollada desde los instrumentos de la

gestión de políticas como el ordenamiento territorial, con

su expresión concreta: el conflicto de Pascua Lama.

El análisis del conflicto nos permitió observar cómo se

despliegan las tensiones en la transformación de la

territorialidad -nueva ruralidad- y cómo los territorios

son definidos y (re) definidos en tanto espacios que

expresan relaciones de poder. En ese marco, la apropiación

y uso de los recursos naturales es el detonante de un

conflicto que expresa la existencia de otros modos de vida

o visiones de mundo que pretenden ser negados.

El potencial democratizador de los conflictos ambientales

sólo se abrirá paso si las distintas visiones de mundo que

tienen los actores involucrados en conflicto son

reconocidas, respetadas y tratadas como parte del

conflicto. Canalizar de forma constructiva los conflictos

ambientales para toda la comunidad debe reconocer y abordar

las diferencias de poder entre los actores involucrados.

Para este fin se requiere de la creación de nuevos

escenarios de dialogo que tiendan a: crear condiciones que

permitan equilibrar las diferencias de poder; crear una

visión compartida entre los distintos actores involucrados,

como una resolución verdaderamente justa y democrática.

Bibliografía

AA.VV. (2008). Identificación de Estrategias para la formulación de Planesde Ordenamiento Territorial para los departamentos de Jáchal, Iglesia yCalingasta, Universidad Nacional de San Juan, San Juan.

Abraham, E. y M. Salomón (2008). “Componente Territorial”,en Elena María Abraham, Alicia Fernández Cirelli y MarioSalomón (eds.): Aportes hacia la integración de distintas disciplinas:glosario técnico del proyecto Indicadores y tecnologías apropiadas de usosustentable del agua en las tierras secas de Iberoamérica, Serie: El aguaen Iberoamérica. CYTED (Programa Iberoamericano de Cienciay Tecnología para el desarrollo).

Barros, V. (2006). “Vulnerabilidad de la Patagonia y sur delas provincias de Buenos Aires y la Pampa”, Fundación eInstituto Torcuato Di Tella, http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1124

Benedetti, A. (2007). “Qué hay que saber hoy sobregeografía. Una ciencia para comprender los territorios”, enEl Monitor Nº 13, Ministerio de Educación, Ciencia yTecnología, Presidencia de la Nación, República Argentina,Buenos Aires.

Boninsegna, J. y Villalba, R. (2006). “Los escenarios deCambio Climático y el impacto en los caudales” Documentosobre la oferta hídrica en los oasis de riego de Mendoza ySan Juan en escenarios de Cambio Climático.

Bottero, R. (2002). “Inventario de glaciares de Mendoza ySan Juan”, en Dario Trombotto y Ricardo Villalba, editores:IANIGLA, 30 años de investigación básica y aplicada en ciencias ambientales.Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y CienciasAmbientales.

Giovannini, S., Orellana, M., Rocchietti, D., Vega, A.,(2009). “La construcción de san Juan como capital nacionalde la minería: el concierto de voces entre el Estado y losmedios de comunicación”, en Svampa, M., y Antonelli, M.(eds): Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistenciassociales, Biblos, Buenos Aires.

Gudynas, E. (2002). “La ecología política de laintegración, reconstrucción de la ciudadanía y regionalismoautónomo”, en Héctor Alimonda (comp.): Ecología política.Naturaleza, sociedad y utopía, CLACSO, Buenos Aires.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). CensoNacional de Población, Hogares y Vivienda Año 2001.República Argentina.

Instituto Nacional Estadísticas –INE-. Censo Año 2002.República de Chile.

Larraín, S. (2007). “Glaciares chilenos: Reservasestratégicas de agua dulce”, en Revista Ambiente y Desarrollo 23(3): 28 - 35, Santiago de Chile.

Leff, E. (2000). Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad,complejidad, poder, Siglo XXI, México.

Machado Aráoz, H., (2009). “Minería transnacional,conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicasexpropiatorias. El caso de Minera Alumbrera”, en Svampa,M., y Antonelli, M. (eds): Minería transnacional, narrativas deldesarrollo y resistencias sociales, Biblos, Buenos Aires.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública yServicios (2004). Argentina 2016: Política y EstrategiaNacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. SíntesisEjecutiva, Buenos Aires.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública yServicios (2008). 1816-2016 Argentina del Bicentenario:Plan Estratégico Territorial. Avance 2008. Buenos Aires.

Nozica, G., Henríquez, M. G., y Maldmod, A. (2008).“Propuesta de Ordenamiento Territorial para la integraciónregional de Jáchal, provincia de San Juan”. UniversidadNacional de San Juan. Ponencia presentada en las II JornadasNacionales de Investigadores de las Economías Regionales, 18 y 19 deseptiembre de 2008. Tandil, Provincia de Buenos Aires,Argentina. Plan Fénix. Propuestas para el Desarrollo conEquidad. http://www.econ.uba.ar/planfenix/aportes/comisionc.htm

Reyes, B. y Jara, D. (2004). “Gobernanza Ambiental:Mensajes desde la periferia”. Instituto de EcologíaPolítica. http://www.grupochorlavi.org/gad/

Ríos, L., Rocca, M.J. y N. Omar Bono (2008). “Desarrollolocal y ordenamiento territorial en la Provincia de BuenosAires”. Revista Geografar. Curitiba, v.3, n.2, p.59-85,julio/diciembre de 2008. http://www.ser.ufpr.br/geografar

Rojas, A., Sabatini, F. y C. Sepúlveda (2003). “Conflictosambientales en Chile: aprendizajes y desafíos”, en RevistaAmbiente y Desarrollo de CIPMA. VOL. XIX / Nº 2 / 2003,Santiago de Chile.

Saar Van Hauwermeiren (1998). Manual de economía ecológica,Instituto de Ecología Política – IEP, Santiago de Chile

Sabatini, F. (1998). “Los conflictos ambientales en Chile”,en Revista Ambiente y Desarrollo de CIPMA. VOL. XIV / Nº 4 / 1998.Santiago de Chile.

Sack, R. (1986.)Human Territoriality: its theory andhistory. Cambridge University Press. Cambridge. Traducciónde la Cátedra Introducción a la Geografía, UBA, Facultad deFilosofía y Letras (edición original: 1986), Buenos Aires.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - SAyDS(2007). Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a laConvención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático – UNFCCC.http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UCC/File/Segunda%20Comunicacion%20Nacional.pdf

Svampa, M., Bottaro, L., Sola Álvarez, M. (2009a). “Laproblemática de la minería metalífera a cielo abierto:modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes”,en Svampa, M., y Antonelli, M. (eds): Minería transnacional,narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Biblos, Buenos Aires.

Svampa, M., Bottaro, L., Sola Álvarez, M. (2009b). “Losmovimientos contra la minería metalífera a cielo abierto:escenarios y conflcitos. Entre el “efecto Esquel y el“efecto La Alumbrera”, en Svampa, M., y Antonelli, M.(eds): Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistenciassociales, Biblos, Buenos Aires.