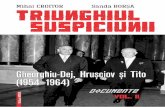

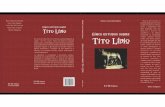

La biblioteca privata di Tito Vignoli. Letture di un antropologo evoluzionista

Nach Tito, Tito. Der visuelle Kult und sein Vermächtnis

Transcript of Nach Tito, Tito. Der visuelle Kult und sein Vermächtnis

Klaudija Sabo

Nach Tito, Tito! - Der visuelle Kult und sein Vermächtnis

Der jugoslawische Staat besaß eine Vielzahl an visuellen Symboliken, wobei keine das nach dem zweiten Weltkrieg geeinte Land treffender repräsentierte als die Gestalt des Staatspräsidenten Josip Broz Tito. Er war der Begründer des zweiten jugoslawischen Staates und später bis auf Lebenszeit amtierender Staatspräsident (1953-1980). Für den Osteuropaexperten Holm Sundhaussen war Tito jedoch mehr als nur das politische Oberhaupt des vormals jugoslawischen Staates, er war w1d ist nach wie vor die Personifizierung dessen. In seinem Essay "Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten" macht er mit der treffenden Schlussfolgerung: "Tito war Jugoslawien. Jugoslawien war Tito" die enge Verbindung zwischen der Führerpersönlichkeit und der jugoslawischen Staatsideologie deutlich.'

So verwundert die Vielzahl an fotografischen Abbildungen sowie die beachtlichen künstlerischen Produktionen nicht, die sich im Raum des ehemaligen Jugoslawiens sowohl während der Herrschaft des Staatspräsidenten Tito als auch nach seinem Tod wiederfinden ließen.

Obwohl das verstärkte Streuen seines Konterfeis zur Erschaffung seines Führerkultes sowie zur Legitimation seiner Staatsführung massiv beitrug, liegt bisher nur eine marginale wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der visuellen Repräsentation Titos vor. Geht man davon aus, dass sein Portrait als entscheidendes Mittel in der Konstruktion einer semantischen sowie ikonischen Landschaft des jugoslawischen Kommunismus verstanden werden kann, so ist es maßgeblich, bei der Analyse die Frage nach der engen Verbindung zwischen dem Bild und der Etablierung sowie der Aufrechterhaltung des Personenkults aufzuwerfen.2 Folgender Beitrag möchte jedoch nicht nur den Hergang der Erschaffung einer visuellen Hegemonie beleuchten, sondern auch dem vermeintlichen (Um) Bruch vor und nach der Desintegration Jugoslawiensanhand der bildhaften Repräsentation Titos innerhalb bewegter und statischer visueller Quellen nachgehen. Der besondere Fokus richtet sich dabei auf die Kunst und (Pop-) Kulturproduktion und den sich darin veräußernden Transformationsprozessen der dargestellten Titofigur.

I. Die Macht der Bilder

1.1 Zwischen Heim und Hof- die fotografischen Abbildungen Titos

Tito hat recht früh die Macht der Bilder3 und das Potenzial der Medien für sich erkannt und genutzt. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es ihm, sich selbst als großen und umsichtigen militärischen Strategen zu vermarkten. Dieses nach außen hin produzierte Image diente vorerst dazu, seine Herrschaft zu legitimieren und zu manifestieren, sowie genügend Rückhalt zu schaffen, um mit seinen politischen Gegnern im Land abzurechnen. Zudem war es auch im Hinblick auf seine globalen politischen Ziele, welche sich vorerst auf die Rolle des Führers der Blockfreien Staaten konzentrierte, dienlich. Folglich ruhte die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ) und im Grunde auch die Bewegung der blockfreien Staaten auf der Vorstellung des von Tito verbreiteten machtvollen Images.• Neben den zahlreichen fotografischen Abbildungen auf denen Tito als ein selbstbewusster, machtvoller und erfolgreicher Führer dargestellt wird, der sich mit einem immensen Luxus umgibt, der Jagd nachgeht, mit

348 Klaudija Sabo, Nach Tito, Tito!- Der visuelle Kult und sein Vermächtnis

zahmen Leoparden spielt, sich mit bedeutenden Politikern trifft und mit weltbekannten Schauspielerinnen diniert, sind zudem eine große Anzahl an Fotografien zu finden, die uns einen vermeintlichen Einblick ins Private gewähren und Tito als einen ganz "normalen" Menschen präsentieren. Dabei sehen wir Tito beispielsweise beim pflücken von Blumen und Früchten, Schach spielen und Hirsche füttern.

Diese Ambivalenz der fotografischen Darstellung von Prunk und Simplizität ist nicht nur auf die Darstellungspraktiken Titos zurückzuführen, viele andere Herrscherfiguren nutzen diese Form der Selbstinszenierungen. Kaiser Franz joseph beispielsweise inszenierte sich unter anderem als römischer Imperator und gab sich gleichzeitig volksnah.5 Die englische Königsfamilie ließ sich nicht nur im aristokratischen Luxus ablichten sondern paarte diese mit Lebensdarstellungen der einfachen Mittelschicht.6 jene nutzen die bildhaften Mittel der Hwnanisierung und Exklusivität. Sie präsentieren sich mehr oder weniger als große Führer und volksnahe Kumpanen und schaffen sich damit eine Aura der Distanz und der gleichzeitigen Nähe, was dem Zweck diente, auf der einen Seite einen Identifikationsrahmen und emotionale Nähe zur Bevölkerung zu schaffen und auf der anderen Seite das politische Machtpotenzial der jeweiligen Führerpersönlichkeit zu vermitteln. Letzteres hatte im Falle Jugoslawiens zudem eine unmittelbare Auswirkung auf die Wahrnehmung der Bewohner und deren Selbstwertgefühl - auch im internationalen Gefüge.

1.2 Das Fahndungsfoto Titos wird zur Ikone

Der Samen des visuellen Tito-Kultes wurde schon während des Krieges gesät; wobei es paradoxerweise nicht Tito selbst war, der ihn verbreitete. Italienische und deutsche Truppen, die Jugoslawien besetzten, verteilten auf der Suche nach dem anonymen Partisanen-Kommandanten Plakate mit dem Bild Titos in der Hoffnung, Hinweise auf den Aufenthaltsort zu erhalten und Tito festnehmen zu können. Das Plakat zeigt einen Mann wn die dreißig im Profil mit einem entschlossenen, in die Ferne gerichteten Blick, einem schwarzen Sakko und einem sauberen weißen Hemd, mit einer um die Schultern gehängten Militärtasche. Die auf dem Plakat ausgezeichnete Belohnung seiner Auslieferung war auf 100.000 Reichsmark in Gold ausgeschrieben.

Ein weiterer entscheidender Moment in der Kreation und Manifestation jenes visuellen Kultes war das Jahr 1948. Der in diesem Jahr ausbrechende Streit zwischen dem sozialistischen Jugoslawien und dem Kommunistischen Informationsbüro der Sowjetunion (abgekürzt: Kominform) führte zwn Bruch Titos mit Stalin und damit auch zwn Ausscheiden seines stärksten (visuellen) Konkurrenten. Damit einhergehend brach Tito mit der politischen Linie Stalins und verbannte den sozialistischen Realismus als leitende ästhetische Doktrin. Das Verbot und in Folge das Verschwinden der Stalin-Fotografien machten Platz für die visuellen Machträume Titos. "Übrig blieben jetzt nur noch die Klassiker des Marxismus und Leninismus, doch waren diese schon lange nicht mehr unter den Lebenden - und selbst wenn, dann wären sie wohl keine allzu großen Konkurrenten gewesen."'

1.3 Die Imagination der Kunst

Nach Rastko Mocnik ist eine solch große Popularität, wie sie Tito zu Lebzeiten und noch nach seinem Tode erfuhr, nicht nur zurückführbar auf die Mittel der Politik. Notwendig war nach Mocnik für solch ein gesamtpsychologisches Phänomen die Imagination der Kunst.8 Film

zeitgeschichte 5 I 39. Jahrgang I 2012 349

spielte neben der Malerei und den Denkmälern im sozialistischen Jugoslawien eine identitätsstiftende Rolle. Die staatlich finanzierte Filmindustrie erstellte zahlreiche Partisanenfilme nach dem Western-Muster, um damit die glorreiche Vergangenheit Titos zu visualisieren.9 Der Film "Die Schlacht an der Sutjeska" ("Bitka na Sutjesci") von Stipe Delic war eine der kostenaufwändigsten in der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Richard Burton wurde eigens für Titos Rolle engagiert, um mit weiteren Darstellerinnen eine der wichtigsten Schlachten, die während der jugoslawischen Partisaninnenkriege gefochten wurden, nachzuspielen. Die Filme dienten unter anderem dem Zweck, den Partisaninnenkampf in Erinnerung zu behalten, an dessen Spitze der Partisanenführer Tito stand. Diese Form der Zelebrierung galt auch für die Repräsentation Ti tos in den nationalen Museen, die seinen Kampf gegen den Faschismus wie die Filme in stilisierter Form wiedergaben und ihn als militärisch wirksame und wegweisende Kraft zeigten.

Bereits während des Zweiten Weltkrieges begann der kroatische Bildhauer Antun AugustinCic10 Titos Abbild auch in Stein festzuhalten. Er war einer der ersten, der im Jahre 1943 eine der berühmten Tito-Plastiken modellierte." Monumentale Standbilder, so wie man es von Lenin oder Stalin kennt, gab es jedoch von Tito nur wenige. Ein prominentes Beispiel befindet sich auf dem Hauptplatz von dem nach Tito benannten Städtchen Titovo- Uzice." Dort ragt eine fast fünf Meter hohe Tito Figur von Fran Krsinic in die Höhe. Ein weiteres lebensgroßes Denkmal steht vor seinem Geburthaus in der kroatischen Stadt Kumrovec. Der Bildhauer AugustinCic hat Tito hier als nachdenklichen Strategen inszeniert, der mit den auf dem Rücken verschränkten Armen und dem nachdenklichen, auf den Boden gewendeten Blick, nach vorn zu schreiten scheint. Eine etwas größere Kopie des Denkmals begegnet uns umgeben von Gebäuden im typischen Nachkriegsstil auf dem Hauptplatz in Titovo-Velenje, der fünftgrößten Stadt Sloweniens. 13 Neben den Denkmälern lassen sich noch eine Vielzahl an weiteren von Tito besetzten kulturpolitischen Zeichen finden. Sein Konterfei ist beispielsweise in Form von unterschiedlichen Büsten, als Porträtfotografie in öffentlichen Gebäuden, als Siegel auf Gebrauchsgegenständen sowie auf Banknoten und Briefmarken zu finden.

1.4 Tito stirbt- sein Bi ld bleibt

Das ganze Land stand unter Schock, als Tito am 4. Mai 1980 in einer Klinik in Ljubljana starb. Menschen versammelten si<;h auf den Straßen, das Fußballspiel der Mannschaft "Hajduk Split" gegen "Roter Stern Beograd" (Crvena Zvezda Beograd) wurde mitten im Spiel abgebrochen. Wenig später durchquerte ein Zug mit Titos Leichnam das Land. Der Verstorbene wurde ins "Haus der Blumen" (Kuca cveca) am Stadtrand Belgrads gebracht, welches dann zum "Josip Broz Tito Memorial Centre" umfunktioniert wurde.

Nach dem Tode Ti tos stellte sich die Notwendigkeit, eine entsprechende Nachfolge für ihn zu finden. Der leere Platz musste belegt und der Bevölkerung ein Ersatz geboten werden, mit dem Ziel die politische Stabilität zu bewahren. Da es jedoch niemanden gab, der die Rolle und die Symbolik des mythenumrankten Titos hätte einnehmen können, entschied sich die Partei, den Tito-Kult aufrechtzuerhalten und die vereinten jugoslawischen Völker zu seinem "Stellvertreter" zu machen." Die noch zu Lebzeiten verbreitete Parole "Wir sind Titos, Tito ist unser"15 (Mi smo Titovi, Tito je nas) 16

, welche die Übereinstimmung von Bevölkerung und Führerpersönlichkeit verdeutlichen sollte, wurde nun entsprechend der Situation durch den Ausspruch "Tito, das sind wir alle" (Tito to smo svi mi) verstärkt. Eine bildliehe Veräußerung fand der Ausspruch beim

350 Klaudija Sabo, Nach Tito, Tito!- Der visuelle Kult und sein Vermächtnis

sogenannten "Tag der Jugend" (Dan mladosti) im Jahr 1983. Drei Jahre nach Titos Tode formten Kinder und Jugendliche aller Nationalitäten innerhalb Jugoslawiens mit ihren Körpern den Namen Titos im Belgrader Stadion der Jugoslawischen Volksarmee nach. Der Ausspruch "Tito, das sind wir alle" wurde damit regelrecht in den Volkskörper eingeschrieben.

1.5 Das Ende der Rituale- Der Tag der Jugend

Der jährlich am 25. Mai stattfindende "Tag der Jugend" wurde mit Staffelläufen im ganzen Land zelebriert, mit dem Ziel die Verbundenheit aller jugoslawischer Völker zu präsentieren und als medienwirksames Ereignis zu manifestieren. Die Festivität fiel mit dem Datum des offiziellen Geburtstags Titos zusammen" und endete mit der Übergabe einer Stafette im Belgrader Stadion der Jugoslawischen Volksarmee, die symbolisch für alle anderen Stafetten, die in Jugoslawien herumgereicht wurden, stand und die Glückwünsche der Jugend, der Nation und den verschiedenen Nationalitäten an Tito übermitteln sollte. Neben der Übergabe der Stafette fand im Belgrader Stadion ein stundenlanges Sport- und Tanzprogramm von Kindern und Jugendlichen aus dem ganzen Land statt, welches landesweit medial übertragen wurde.18 Die dabei inszenierte Geschlossenheit und Synchronie sollte vor allem in den Jahren nach dem Tode Ti tos die Disziplin vermitteln, mit der die Partei dem Verstorbenen die Fortführung der Ideologie Brüderlichkeit und Einheit (Bratstvo i jedinstvo) gelobt hatte.' 9 Das Suggerieren dieser engen Verbundenheit zwischen der Bevölkerung und Tito diente dazu, die Bereitschaft der Bevölkerung zu stärken, seiner Ideologie auch nach seinem Ableben zu (be)folgen. Die Parole "Genosse Tito, wir schwören dir, von deinem Weg nicht abzuweichen" (Druze Tito, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo) wurde durch den neuen Ausspruch "Auch nach Tito- Tito!" (I poslije Tita- Tito) weitergeführt.20

Im Jahr 1987 kam es zu einem bundesweiten Skandal, der die Weiterführung des "Tages der Jugend" grundsätzlich in Frage stellte. Den alljährlichen Plakatwettbewerb zum "Tag der Jugend" gewann die Design-Abteilung der NSK (Novi Slovenski Kolektivizam)Y Die dafür verantwortliche Auswahlkommission, bestehend aus der jugoslawischen Jury der Jugendorganisationen (ZSMJ), der Kommunisten Jugoslawiens ins Belgrad sowie der Kommission von Vertretern der jugoslawischen Bundesarmee, sahen in dem Plakat die Werte des jugoslawischen Staates versinnbildlicht.22 Kurz vor der Plakaterstellung entpuppte sich dieses jedoch als abgewandelte Kopie des Plakats des Nazi-Künstlers Richard Klein aus dem Jahre 1936. Dieses hat das Künstlerkollektiv NSK als Vorlage gewählt und die spezifischen nationalsozialistischen Symboliken mit den Symboliken Jugoslawiens ausgetauscht. Anstelle der Hakenkreuzfahne ist die jugoslawische Fahne zu sehen, auf der Standarte ist die Friedenstaube anstelle des Reichsadlers platziert. Statt der Fackel trägt der muskelbepackte Mann eine Stafette.n Daraufhin kam es im Februar 1987 beinahe zu einem politischen Prozess gegen das Künstlerkollektiv NSK mit dem Vorwurf der Verbreitung faschistischer Propaganda.24 Der radikale Austausch der sozialistischen mit den faschistischen Symboliken dient der Rückbesinnung auf die während des zweiten Weltkriegs verübten Gräueltaten, wo ethnische Säuberungen Teil der Kriegshandlungen waren. Nach Katja Diefenbach kann die Kunstaktion der NSK verstanden werden als "[. .. ] eine kleine Strategie der semiologischen Kriegsführung, mit der das dogmatische jugoslawische System provoziert und herausgefordert und a/1 sein ästhetischer Konservativismus und beschränkter Antifaschismus sichtbar gemacht werden sollte." 25

Zeitgeschichte 5 I 39. Jahrgang I 2012 351

CEHKA HAA CHM60110M nPOCll ABE AAHA MllAAOCTM

Abb. 1: Die Zeitschrift Politika veröffentlichte am 28. Februar mit dem Titel ,.Betrug auf dem

Plakat" die deutsche Originalvorlage. (Politika, 1987)

Der von der Künstlergruppe verursachte Skandal hat nachfolgend das Ansehen der Organisation schwer beschädigt und eine weitere Durchführung des ,.Tages der Jugend" in Frage gestellt. Zudem ergab schon im Jahr 1986 eine durchgeführte Befragung in Slowenien, dass ein Großteil der Befragten gegen die Fortführung des Staffellaufs stimmte.26 In dem Jahr 1987 fand die letzte gesamtjugoslawische Feier des ,.Tages der Jugend" als entscheidender Identiftkationsfaktor für .. Brüderlichkeit und Einheit" statt und wurde daraufhin abgeschafft.

352 Klaudija Sabo, Nach Tito, Tito!- Der visuelle Kult und sein Vermächtnis

1.6 Demontage und Wiederauferstehung

Die voranschreitende Wirtschaftskrise und die anwachsenden nationalen Spannungen im Kosovo erschwerten die staatlichen Bemühungen das Tito-Erbe weiterhin aufrechtzue~halten . 27

Die sich langsam vollziehende Demontage Titos, wird zusätzlich mit dem Durchbrechen der offiziellen Narrative geschwächt und dessen Legitimation zunehmend in Frage gestellt. Einen Anfang setzte der Schriftsteller Vladimir Dedijer im Jahr 1981, der mit seiner Titobiographie unausgesprochene Details in die Öffentlichkeit brachte.'8

Dabei versuchte die Partei der Demontage entgegenzuwirken, indem sie 1984 eine ,.Kommission zum Schutz von Titos Ansehen und Werk" gründete29 und die Anbringung seiner Portraits in jedem öffentlichen Raum verpflichtend anordneten, mit dem Ziel, seine Popularität weiterhin aufrecht zu erhalten. Das von der Partei forcierte Bewahren des Tito Kultes hatte natürlich auch zum Zweck die gegenwärtige politische Macht zu sichern und gleichzeitig Frieden und Stabilität in Jugoslawien beizubehalten. Im Zuge dessen wurden mehrere retrospektive Ausstellungen der Künstler Titos organisiert, die in Form von Wanderausstellungen in ganz Jugoslawien gezeigt wurden. Die jugoslawische Filmproduktion wurde zeitgleich mit reichhaltigen Subventionen vorangetrieben, um Filmerzeugnisse und Serien zu erstellen, in denen Tito schließlich in idealisierter Form wiedergegeben wurde. Innerhalb der Bevölkerung wurde die Empfindung geschürt, dass der tote Tito mit solch großem Eifer bewahrt werden sollte, wie das eigene Leben.

II. Transformation des Titobildes

2. 1 Titos Kopien

Das Ende der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa im Jahre 1989 machte die Blockfreiheit in Jugoslawien infolge der Auflösung der Blöcke gegenstandslos und stellte zudem das kommunistische System grundsätzlich in Frage, was auch die Fassade Jugoslawiens immer brüchiger werden ließ. Die im Jahr 1990 durchgeführten ersten demokratischen Wahlen hatten zum Ergebnis, dass vor allem national orientierte Parteien die Wahlen für sich entscheiden konnten. Die neuen Führer Serbiens und Kroatiens übernahmen in Teilen die diktatorischen Manieren Titos. Milosevic präsentierte sich noch 1987 als der Fortführer des titoistischen Erbes, etablierte ab 1988 jedoch einen eigenen Personenkult, der den Tito-Kult langsam verdrängte.30 Im Vergleich zu der Abbildung und Inszenierung Milosevics bediente sich Franjo Tudman verstärkt des visuellen Vermächtnisses Titos und nahm im Laufe seiner Amtszeit den Habitus seines einstigen Ziehvaters an. So wie auch Tito noch zu Lebzeiten schmückte sich Tudman mit dem weißen Marineanzug. Das Werbeplakat des Films ,.Who Wants To Be A President" (,.Novo novo vrijeme") von Rajko Grlic aus dem Jahr 2001, der die ersten Präsidentschaftswahlen nach Tudmans Tod (Dezember 1999) begleitet und dokumentiert, stellt die Fortführung des Führerkults auf dem Filmplakat mit dessen schablonenhaften Figur im Mittelpunkt symbolisch heraus.

Zeitgeschichte 5 I 39. Jahrgang I 2012 353

Abb. 2: Rajko Grlic: Novo Novo Vrijerne (Who Wants ToBe A ?resident), 1999

Zu sehen sind ein weißer, mit militärischen Abzeichen versehener Anzug und die dazugehörige Mütze. Der Körper und das Gesicht sind wegretuschiert, es bleibt nur noch die sich um den Körper schmiegende Hülle der Kleidting. Anband der Uniform wird nicht deutlich, welchen Platz der Nachfolger in dem Falle einnehmen wird, den von Tito oder den von Tudman. Lediglich das sich auf der Mütze befindliche Schachbrett-Emblem verweist auf das Flaggensymbol Kroatiens und damit auf die Nachfolge Tudrnans. Dabei wirkt die Hülle der Macht hierbei austauschbar. Sie ist zu einer Schablone geworden, welche demjenigen, der sich an sie anpasst, die gewünschte Legitimation und Macht des Staates zusichert. 31

2.2 Bilder der (Ohn)Macht

Die Desintegration der jugoslawischen Föderation wurde, wie in anderen vormals sozialistischen Ländern, begleitet von einer Tilgung der kommunistischen Symbole und der titoistischen Machtrepräsentationen. In Jugoslawien fiel jedoch die Zerstörung von Denkmälern, und zwar besonders in den Gebieten, die vom Krieg erschüttert wurden, aus den bekannten Mustern heraus, die man vom ehemaligen Ostblock kennt. In Serbien ging es beispielsweise bei dem Abbau der Denkmäler Titos nicht primär darum, das sozialistische Regime zu stürzen, sondern es richtete sich vor allem auch gegen die Person Tito, oder besser gesagt gegen seine ethnische Abstammung - sein Vater Franjo war Kroate, seine Mutter Marija Slowenin.32 Von besonders symbolischer Bedeutung war die Entfernung Titos vom Hauptplatz der Stadt Titovo-Uzice in Westserbien. Elf Jahre nach dem Tod Titos wurde die monumentale Statue Titos in Uzice im

354 Klaudija Sabo, Nach Tito, Tito!- Der visuelle Kult und sein Vermächtnis

Auftrag der serbischen Volksversammlung (Narodna Skupstina) innerhalb von drei Tagen mit Hilfe von Seilen und einem Kran gestürzt.33 Der Abriss des dortigen Tito-Denkmals im August 1991 schuf symbolischen Raum für national besetzte Denkmäler. Eine weitere bemerkenswerte Zerstörung eines Tito Denkmals fand im Geburtsort Titos Kumrovec in Kroatien statt. Hier haben anonyme Denkmalstürmer versucht Titos Skulptur von Antun Augustincic mehrfach zu sprengen. Der erste Versuch im Juli 2001 schlug fehl, beim zweiten Mal im Dezember 2004 verlor die Figur bei der Detonation ihren Kopf und die Arme. Für den Bezirksvorsteher in Kumrovec entsprang diese Tat einer anti-kommunistischen Haltung: .. Tito war ein Kämpfer gegen den Faschismus und höchstwahrscheinlich haben seine Feinde diesen Akt durchgeführt. "34 Im Allgemeinen wurden jedoch nicht nur Denkmäler, sondern auch massenweise Portraits, Büsten und Bücher von Tito in ganz Ex-Jugoslawien aus den öffentlichen Ämtern und Institutionen entfernt. Der sich hier kurz nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens an öffentlichen Plätzen und Institutionen vollziehende politische Ikonoklasmus der Abbilder Titos symbolisierte den politischen Machtverlust, welche die Herrscherpersönlichkeit in den 1990ern ereilte und veranschaulichte damit bildhaft auch gleichzeitig den metaphorischen (Zer)Fall des sozialistischen Regimes.35

Der sich hier vollziehende Ikonoklasmus ist jedoch nicht nur als neuzeitliches Phänomen zu verstehen, sondern wurde schon zu Zeiten der Antike betrieben. Aus Ägypten ist beispielsweise das Auskratzen von Abbildern und Namen überliefert, mit der Absicht das Fortleben nach dem Tode zu verhindern. Im antiken Rom sind Bilderstürme Ausdruck von Machtkämpfen und der Missachtung gegenüber dem Herrschenden.36 Die erste Art von christlichem Bilderstreit wurde in Byzanz im 8. und 9. Jahrhundert zwischen den Ikonodulen (Ikonenverehrer) und Ikonoklasten (Ikonenzerstörer) ausgetragen, wo es sich um den korrekten GebraucKvon der Verehrung, in der noch damaligen orthodox katholischen Kirche, handelte. Nach Gamboni steht das Bild der Führerpersönlichkeit in enger Verbindung mit seinem Abbild, woraus aus der Verehrung seiner Person auch die Verehrung des Bildes resultiert. Folglich verliert mit dem Machtverlust auch das Abbild die Verehrungswürdigkeit .,Die bei Bildzerstörungen wie Bildehrungen manifeste Gleichsetzung von Bild und Dargestelltem berührt ein bildtheoretisches .Problem von höchster Brisanz: Der bildliehe Stellvertreter steht in einem funktionalen Kontext, der weit über die zeichenhafte Abbildlichkeit hinausweist und das Bild als einen veritablen Ersatz für den Abwesenden begreift. "37

Das Ende der Regierungsperiode Titos und die nachfolgende Demontage seiner Abbilder veränderte zwar die über Jahrzehnte hinweg betriebene bildhafte Verehrung des sich an der Macht befindlichen Herrschers, schaffte es jedoch nicht, diese gänzlich zu tilgen. Die Demontage wurde zwar weitreichend vollzogen, das Bildnis erfuhr in den 1990ern jedoch eine Art visuelle Modifikation und kehrte beispielsweise über die Konsumartikel, als Popfigur und Motiv künstlerischer Auseinandersetzung wieder zurück in die Öffentlichkeit. Da jene Bilder nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens nicht einem staatlichen Schutz unterstanden, war das Konterfei Titos so für alle frei verwendbar und konnte im Guten wie im Bösen verändert, geschmäht, oder aber auch erneut verehrt werden.

2.3 Die Kunst des Posthumen

Zahlreiche Künstler behandeln in ihren künstlerischen Produktionen den Sturz der Titofigur und damit die sich in den 1990ern ereignenden politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen. In den von Milomir Kovacevic erstellten 30.000 Fotografien während der Belagerung Sarajevos entwickelte er eine Serie mit dem Titel: Tito, Sarajevo. Zu sehen sind die zerstörten und sich in

zeitgeschichte 5 /. 39. Jahrgang I 2012 355

Schutt und Asche befindlichen Portraits Titos, welche Kovacevic in den Ruinen der Privathäuser, Büros, Geschäften und Schulen fand und abfotografierte. AufKovacevic übten die Portraits Titos insofern eine Faszination aus, als er in ihnen eine enge Verbindung zwischen Bild und Macht sowie auch den politischen Wandel sah . ., The whole concept of Yugoslavia was closley connected to the image and work ofTito. This is what inspired me to photograph the ruined Tito portraits during the war."38 Der Kunsthistoriker Dragan Srdic beschäftigte sich mit den zerstörten Büsten und Skulpturen Titos. Er sammelte die einzelnen Versatzstücke der zerstörten Skulpturen und setzt diese wieder zu einem Ganzen zusammen. Dabei dokumentiert der zerstückelte Tito die Spuren der Gewalt, die nicht nur Ausdruck der Wut gegenüber der Person beziehungsweise dem Regime sind, sondern auch zum Teil aufgrund von pragmatischen Gründen zustande gekommen sind, um beispielsweise die Figuren transportabel zu machen. Seine mit den Stücken umgesetzte Aus

stellung nennt Srdic schließlich .,Die Anatomiestunde".39

Abb. 3: "Die Anatomiestunde'; 1999 von Dragan

Srdic. © Dragan Srdic

Die Kunsthistorikerin und langjährige Fotoredakteurin des Magazins Vreme Goranka Matic fotografierte nach dem Tode Titos die Schaufenster der Geschäfte, in denen die Portraits des verstorbenen Präsidenten mit einem schwarzen Trauer-Band zu sehen waren. Diese Serie wurde jedoch erst 14 Jahre später (1993/1994) ausgestellt, als das politische Klima drastisch umschlug. "It was first shown at a time when the use of the name and image of fosip Broz Tito evoked the memory of some happier and more prosperaus period in relation to the grim reality of war and the

economic collapse ofSerbia in 1993/94. '40

356 Klaudija Sabo, Nach Tito, Tito!- Der visuelle Kult und sein Vermächtnis

2.4 Bewegte Bilder

Der von Zelimir Zilnik während der Amtszeit Slobodan Milosevics fertig gestellte, teils dokumentarische, teils fiktive Film .,Tito among the Serbs for the second time" zeigt in den frühen 1990ern die noch stark diskursive Auffassung gegenüber der Regierungsperiode Titos. Zilnik lässt über den Belgrader Schauspieler Dragoljub LjubiCic, bekleidet mit Marschalluniform und Brille, den verstorbenen Tito im Jahr 1994 wieder aufleben und fängt über die dabei ausgelösten Reaktionen die öffentliche Meinung gegenüber der Person Tito ein. Mit seinem Dokumentarfilm konfrontiert Zelimir Zilnik die Bevölkerung mit der vergangenen Regierungsperiode und damit auch mit der Gegenwart des von MiloseviC geführten Regimes und seinem Versuch den Tito Kult und die Erinnerung an die Legislaturperiode zu verdrängen: .,The past disappears, is never rationally appraised. It becomes a big black hole, a taboo, a gap in our identity. '41 Die Figur Tito, egal ob gespielt oder real, bringt die Passanten dazu, sich mit der jüngsten Vergangenheit auseinanderzusetzen und spiegelt damit sehr gut die in den 1990er Jahren vorherrschende Diskrepanz der öffentlichen Wahrnehmung gegenüber der Person und dem damit verbundenen sozialistischen Gesellschaftssystems wider. Die Figur Tito changiert hier zwischen Kultfigur und Kriegsauslöser - Symbolfigur der Brüderlichkeit und Einheit, Unterdrücker ethnischer Animositäten, bis hin zum Zerstörer der Nationen.

Der im Jahr 1991 von Goran Markovic gedrehte Film Tito and I (Tito i ja) thematisiert in einer parodistischen Art und Weise aus der Perspektive eines Jungen den in den 1950er Jahren zelebrierten Personenkult Titos. Der zehnjährige Zoran, der Protagonist des Films, verfasst im Jahr 1954 einen poetischen Text an Tito, in dem er seine Liebe zu Tito bekundet, die er über die Liebe seiner Eltern stellt. Damit qualifiziert er sich für die Teilnahme an einer Pilgertour nach Kumrovec, dem Geburtsort Titos. Die filmischen Sequenzen werden immer wieder durchbrochen von dokumentarischen Bildern, auf denen Tito auf Reisen in fernen Ländern zu sehen ist. Dabei werden diese von karibisch anklingender Musik von Zoran SimojanoviC begleitet, die auf volksmusikalische Klänge aus der kroatischen Region Zagorje zurückzuführen ist und mit exotischen Klangelementen angereichert wurde.42 Die Musik steht aufgrundder ursprünglichen Herkunft in einer engen Verbundenheit zu der Person Tito, der in der Region Zagorje nördlich von Zagreb, in Kumrovec geboren wurde. Nach Dakovic lässt die Musik die Gestalt Titos und damit auch den jugoslawischen Sozialismus karnevalesk erscheinen und verweist dabei auf den russischen Literaturwissenschaftler Michail Bachtin.'3 Das Wort karnevalesk entspricht nach Bachtin dem volkstümlich festlichen Leben, in dem jegliche Hierarchie außer Kraft gesetzt wird . .,Der Karneval befreite von der Macht der offiziellen Weltanschauung, erlaubte die Welt auf seine Art zu sehen: ohne Angst und Andacht, sehr kritisch, aber positiv und ohne Nihilismus ( . .. ). "44 Das karnevaleske schafft damit die Möglichkeit, die bestehende Ordnung zu unterlaufen, das Bedrohliche ins Komische umzukehren. Die Tito-Figur wird in den dokumentarischen Ausschnitten mit der begleitenden Musik zum Karnevalsnarr, der von der Masse um jubelt und damit wesentlicher Teil eines scheinbar nie endenden Volksfestes wird.

Der Film von Vinko Bresan mit dem Namen .,Marschall Titos Geist" (Marsal) aus dem Jahr 1999 entspricht ebenfalls einer komödienhaften Annäherung an die Figur Tito. In dem Film tritt Tito nach seinem Tode auf einer kleinen Insel in Kroatien als Geist wieder auf. Pensionierte Partisanen aus dem Umkreis pilgern auf die Insel, um ihren einstigen Kommandanten wieder zu sehen. Obwohl sich sehr schnell herausstellt, dass Tito eigentlich ein Patient aus der sich auf der Insel befindlichen Psychiatrie ist, entscheiden die Bewohner, alle anderen weiterhin in dem Glauben von Titos Auferstehung zu lassen. Ihr Ziel ist es, den Sozialismus zurück auf die Insel

zeitgeschichte 5 I 39. Jahrgang I 2012 357

zu bringen, welche den Anfang setzten soll zu einer neuen sozialistischen Gemeinschaft, welche sich über das ganze Land verbreiten soll. Daneben erkennt der Unternehmerische Bürgermeister den materiellen Wert in dem Tito-Tourismus, was als ein direkter Verweis auf das verstärkte Aufkommen der Merchandising-Produkte gegen Ende der l990er Jahre zu verstehen ist, in dem Tito als Motiv auf Bechern, Tellern, Postkarten etc. in fast allen ehemals jugoslawischen Ländern allgegenwärtig war und nach wie vor ist. Diese Kommerzialisierung der Tito-Figur schaffte damit einen neuen Industriezweig und macht ihn nach Zivojinovic "zu einem popkulturell wie touristisch bedeutsamen Phänomen".45

Abb. 4: Merchandising-Produkte im Museum der Geschichte Jugoslawiens, Belgrad 2010 (© Klaudija Sabo, Belgrad 2010)

2.5 Titomania

Obwohl die Figur Tito von den führenden Machtapparaten in den l990er Jahren denun ziert und zum Teil demontiert wurde46

, ist das Vermächtnis Titos in der ex-jugoslawischen Bevölkerung nach wie vor (visuell) präsent. Wieso die.Figur den jüngsten Krieg überleben konnte, lässt sich nach Kunstwissenschaftlerin Bojana Pejic darin begründen, dass er mehr einem Konzept als einer real-existenten Person entspricht. "We should be aware of the fact, that we deal here with the concept Tito, which precisely because it was a concept, could live an ajter he died. As in the case of every Ieader particularly those considered charisrnatic Tito used to be an empty screen onto

358 Klaudija Sabo, Nach Tito, Tito! - Der visuelle Kult und sein Vermächtnis

which an idea or an image of Tito was and still is projected for better or worse. '"7 Diese von Pejic bezeichnete leere Projektionsfläche der Tito-Figur, wird in den späten l990er Jahren vornehmlich mit positiv besetzten Attributen aufgefüllt, ökonomisches Missmanagement und politische Repressionen wurden dabei ausgeblendet.

Dadurch, dass Tito Ende der l990er zumeist in Verbindung gebracht wird mit einer Periode des Friedens, der Stabilität und des Wohlstands, erlangt er als Projektionsfläche an enormer Attraktivität, die konträr zu der vorherrschenden ökonomischen und sozialen oder aber auch politischen Instabilität steht. Das ehemalige Jugoslawien Ti tos wird damit zu einer Utopie, einem idealisierten Ort, in dem Gemeinschaft, Frieden und ein funktionierendes Sozialsystem vorherrschen. Die Repräsentation Jugoslawiens wird zu einer Imagination eines Staates oder eines Heims, welche jedoch nach Svetlana Boym "(. . .) has never existed". Diese Sehnsucht oder aber auch nostalgische Empfinden " is a sentiment of lass and displacement, but it is also a romance with one 's owns fantasy. "'8 Der Film "Underground" von Emir Kusturica aus dem Jahr 1995 leitet das ehemalige Jugoslawien mit den geschriebenen Worten "Once upon a time there was a country (. .. )" (Bila j ednom jedna zemlja)49 ein und spielt damit genau auf diese Vorstellung jenes utopischen Ortes an, welcher zum Schluss des Films in der sich abspaltenden Insel wiederzuerkennen ist, wo alt die Toten und Lebenden ein rauschendes Fest bis in alle Ewigkeit und vor allem gemeinsam feiern. Das Land und die sozialistische Periode wird so zum märchenhaften Ort verklärt, welches nicht in der Realität, sondern vornehmlich in der Phantasie existiert. Dabei ist es unwesentlich, wie es sich in der Periode Titos "tatsächlich" verhielt, vielmehr geht es hierbei um das Ausleben verschiedenster individueller Wünsche, Bedürfnisse und gegenwärtiger als auch zukünftiger Vorstellungen.

Wohingegen die Zeit des Sozialismus noch eine kanonisierte und standarisierte Form der Wiedergabe der Tito-Figur abforderte, herrscht in der Gegenwart die Möglichkeit der freien Veräußerung und Interpretation. Die damalige erzwungene Kollektivvorstellung wird heute zu einer individuellen Entscheidung, die vormals eindimensionale zu einer vielfaltigen Darstellung der Tito-Figur.

Anmerkungen

Holm Sundhausen, Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten. Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion von Erinnerungen und Mythen, in: Monika Flacke (Hg.), Mythen der Nationen. 1945- Arena der Erinnerungen, Berlin: Deutsches Historisches Museum 2004, Bd. 1, 373-426, 384.

2 Vgl. Bojana Pejic, On Iconicity and Mourning. After Tito- Tito! , in: Gisela Eckeriet al. (Hg.), Trauer tragen- Trauer zeigen. Inszenierung der Geschlechter, München 1999,237- 258,245.

3 Nicht nur Tito, sondern auch D'Annunzio, Mussolini, Hitler oder überhaupt Staatsoberhäupter wussten die Mittel der bewegten oder auch statischen Bilder für sich zu nutzen.

4 Vgl. Nebojsa Milenkovic, Tito. Moc slike ili slika moti, http://blog.b92.net/text/17923/TIT0%3A MOC SLIKE !LI SLIKA MOCI (II)/ (abgerufen am 30.4.2011). Vgl. Werner Telesko, Geschichtsraum Österreich. Die Habsburger und ihre Geschichte in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts, Band 1, Wien 2006, 215'-223.

6 David Cannadine, The Context, Performance and Meaning of Ritual. The British Monarchy and the 'Invention of Tradition', c. 1820- 1977, in: Eric Hobsbawn/Terence Ranger (Hg.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983, 101 - 165.

7 Neboj~a Milenkovic, Tito. Moc slike ili sÜka moti, http://blog.b92.net/text/l7923/TIT0%3A MOC SLI KE ILI SLIKA MOCI (II)/ (abgerufen am 30.4.20 11 ) (Zitat übersetzt vom Autor) .

8 Vgl. Rastko Mocnik, Tito, Pop-Romantic Mastery, in: Radonja Leposavic, VlasTITO iskustvo. Past Present, Belgrad 2004, 207- 214, 207.

9 Vgl. Mocnik (wie Anm. 5), 207.

zeitgeschichte 5 I 39. Jahrgang I 2012 359

10 Antun AugustinCic war ein Schüler des bekannten jugoslawischen Bilhauers Mestrovic. Dieser hatte bereits Büsten des jugoslawischen Königs Aleksander Karadordevic wie auch des kroatischen Ustasa-Führers Ante Pavelic mode· liert.

ll Vgl. Tatjana Petzer, Tito - Symbol und Kult , Identitätsstiftende Zeichensetzung in Jugoslavien, in: Barbara Beyer, Angela Richter (Hg.), Literatur und Geschichtskultur im Staatssozialismus, Berlin 2006, 113-130, 121.

12 In der Region haben die Partisanen im Jahr 1941 das Land kurzeitig von der deutschen Besatzungsmacht befreien können.

13 Vgl. Petzer (wie Anm. 8), 121. 14 Vorgesehen war, dass nach dem Tod Titos ein kollektiver Präsidialrat mit Vertretern der sechs Republiken und den

beiden autonomen Gebieten die Regierung bilden sollte. Der Vorsi tz sollte nach dem Rotationsprinzip unter den Mitgliedern des Rates jährlich neu besetzt werden.

15 Der Ausspruch kann auch als .,Wir gehören zu Tito, Tito ist unser" übersetzt werden. 16 Colovic verweist darauf, dass der Ausspruch .. Tito ist unser, Wir sind Titos" an den Slogan, erinnert, der schon Ende

des 19. Jahrhunderts von serbischen Radikalen verwendet wurde: .,We belong to Pase, Pase belongs to us." lvan Colovic, The Politics of Symbols in Serbia, London 2004, 140.

17 Der offizielle Geburtstag Titos war der 25. Mai. In Wirklichkeit kam er jedoch zwei Wochen vorher auf die Welt. Tito erhielt während seiner illegalen Agitation als Mitglied der KPJ (Kommunistische Partei Jugoslawiens) gefalschte Dokumente, in denen der 25. Mai als sein Geburtsdatum verzeichnet war. Die deutschen Besatzer versuchten, Tito bei einem Angriff zu seinem Geburtstag im Jahr I944 zu überraschen und gefangen zu nehmen. Der Angriff schlug jedoch fehl und Tito konnte knapp entkommen. Vgl. Holm Sundhaussen: Geschichte Jugoslawiens 1919- 1980, Stuttgart 1982, 134.

18 Ivan Colovic, On models and batons, in: Radonja Leposavic, VlasTITO iskustvo I Past Present, Belgrad 2004, 137-163, 155.

19 Vgl. Petzer (wie Anm. 8), 123. 20 Vgl. Elmir Camic, Tito als politischer Held, in: Peter Tepe, Thorsten Bachmannet al. (Hg.) •. Mythos No. 2. Politische

Mythen, Würzburg 2006, 194-213, 209. 21 Zu der Hauptgruppe der NSK zählt beispielsweise die international bekannte Band Laibach, die mit ihren kontrover

sen Texten und dem Spiel mit nationalsozialistischen Darstellungsformen starkes Aufsehen erregte. 22 Profil, Wien, 13.3.1987, 56. 23 .. Das Retroprinzip der NSK zielt in diesem Projekt darauf, Ideologeme der Vergangenheit in der Projektion auf

die Gegenwart zu wiederholen, damit diese nicht im Geheimen weiterwirken können, denn schon längst waren nationalistische Mythologien und Ideologien aus dem Schatten der titoistischen Einheit herausgetreten." in: Nebojsa Milenkovit, Tito. Moc slike ili slika moci, http://blog.b92.net/text/ 17923/TIT0%3A MOC SLIKE !LI SLIKA MOCl (II)/ (abgerufen am 30.4.2011).

24 Vgl. Liljana StepanCic, Die Plakat-Affaire. Novi Kolektivizem (NK) und der Tag der Jugend, in: Inke Arns/Irwin Navigator, Retroprincip I983-2003, Frankfurt am Main 2003, 44- 48.

25 Zitiert nach: Claudia Wahjudi, .,Zwölf Jahre musikalische Zitatenschlacht zwischen zwei konträren Systemen", in: Neues Deutschland, 13.8.1992.

26 Politika, 23.12.1986, 8. 27 Vgl.Julie A. Mertus, Kosovo. How Myths and Truths startet a war, Berkeley: University ofCalifornia Press 1999,297. 28 Vgl. Jasna Dragovic-Soso, Saviours of the Nation. Serbias Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism,

London 2002, 78. 29 Vgl. Nebojsa Popov, Traumatologie des Parteistaates, in: Thomas Bremeriet al. (Hg.), Serbiens Weg in den Krieg,

Berlin 1998, 441-460, 453. 30 Vgl. Holm Sundhaussen, Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten. Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruk

tion von .. Erinnerungen" und Mythen, in: Monika Flacke (Hg.) Mythen der Nationen. 1945 - Arena der Eri nnerungen, Berlin 2004, 373-426, 391.

31 Vgl. Zoran Terzic, Kunst des Nationalismus. Kultur- Konflikt- (jugoslawischer) Zerfall, Berlin 2007, 260. 32 Vgl. Ivan lvanji, Denkmalstürmer auf dem Balkan, in: Götz Aly (Hg.), Demontage. Revolutionärer oder restaurativer

Bildersturm?, Berlin 1992, 143- 146, 143. 33 Nach der Demontage wurde die Figur in das Kriegsmuseum von Uiice überführt. 34 Marijan Lipovac/Zoran Gregurek, U eksplozije raznesen Titov spomenik u Kumrovec, Vjesnik,Jg. 65, 28.12.2004, l. 35 Vgl. Dario Gamboni, Zerstörte Kunst. Bildersturm und Vandalismus im 20. Jahrhundert, Köln 1989, 54. 36 Vgl. Susanne Holz, Das Kunstwerk als Beute. Raub, Re-Inszenierung und Restitution in der römischen Antike, in:

Uwe Fleckner et al. (Hg.). Der Sturm der Bilder. Zerstörte und zerstörende Kunst von der Antike bis in die Gegen· wart, 35-55.

360 Klaudija Sabo, Nach Tito, Tito! - Der visuelle Kult und sein Vermächtnis

37 Dario Gamboni, Bildersturm, in: Uwe Fleckner/Martin Warnke/Hendrik Ziegler (Hg.), Handbuch der politischen Ikonographie, München 2011, Bd. 1, 144-152, 159.

38 In Search of Balkania. Oct. 5-Dec. l. 2002. at the Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz 2002, 78. 39 Vgl. Akademie der Bildenden Künste (Hg.), Dossier Serbien. Einschätzung der Wirklichkeit der 90er Jahre, Belgrad

2001,68. 40 In Search of Balkania. Oct. 5-Dec. l. 2002. at the Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz 2002, 110. 41 Zelimir Zilnik in einem Interview in: Roger Cohen, Belgrade Journal, Tito Lives Again but Like Ex-Nation. ls Bewild

ered, in: New York Times, 30.3.1994, 3. 42 V gl. Marija Ciric, Film music as a space of construction of identities, in: Linda Erker/ Alexander Salzmann/Lucile

Dreidemy/Klaudija Sabo (Hg.), Update! Perspektiven der Zeitgeschichte. Zeitgeschichtetage 2010, Jnnsbruck 2012, 235-239, 236.

43 V gl. Nevena Dakovic, Out of the Past. Memories and Nostalgia in (Post-) Yugoslav Cinema, in: Oksana Sarkisova/ Peter Apor, Past for the Eyes. East European Representations of Communism in Cinema and Museumsafter 1989, Michigan 2008, ll7-141, 121.

44 Michail Bachtin, Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur, Frankfurt am Main 1995,316. 45 Mare Zivojinovic, Der jugoslawische Tito-Kult - Mythologisierte Motive und ritualisierte Kulthandlungen, in: Benno

Ennker/Heidi Hein -Kircher, Der Führer im Europa des 20. Jahrhunderts. Marburg 2010, 181-199, 192. 46 Nach wie vor existieren noch viele Straßennamen, Institutionen und Denkmäler, die an Josip Broz erinnern. Die

wenigen noch bestehenden Denkmäler und Gedenkstätten werden von !reuen Anhängern an den ehemaligen Feiertagen in Scharen besucht.

47 Bojana Pejic, On Iconicity and Mourning. After Tito - Tito!, in: Gisela Eckeriet al. (Hg.), Trauer tragen - Trauer zeigen. Inszenierung der Geschlechter, München 1999, 237- 258, 237.

48 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, New York 2001, XIII. 49 Emir Kusturica, Underground, DVD, 163 min., Bundesrepublik Jugoslawien u.a. 1995, 0:25 min.

Zeitgeschichte 5 I 39. Jahrgang I 2012 361

Die in den Beiträgen untersuchten visuellen Quellen decken eine bildästhetische Bandbreite von Werbebildern bis hin zu experimentellen Kunstfilmen zu der nach wie vor aktuellen Thematik des Umbruchs oder aber auch der sogenannten ,Wende' ab. Dabei werden die Abbildungen der verschiedenen Genres der bildenden sowie darstellenden Kunst auf ihre sozia-politische und kulturelle Aussage hin analysiert. Die vorgestellten künstlerischen Produktionen sind nicht nur als Zeitdokument in einem spezifischen Kontext zu verstehen, sondern liefern gleichzeitig einen Interpretationsrahmen der sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen und Verhältnisse des jeweiligen Landes. Die Untersuchungen legen den Fokus auf die Ereignisse, die sich nach 1989 ereignet haben - wobei die vorangehenden landesspezifischen Verhältnisse in die Untersuchungen miteinbezogen werden, da diese großteils die künstlerische Produktion und Position sowohl ästhetisch als auch inhaltlich nachhaltig geprägt haben.

Postentgelt bar bezahlt - envoi a taxe reduite Bureau de poste (Autriche) - Taxe perc;:ue

Unzustellbare Hefte bitte zurück an: Studienverlag, Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck

DVR 0652679

Titelnummer STV5180 ISSN 0256-5250

www.studienverlag.at

• zett

~

geschichte

Bewegte Nationen - Bewegende Bilder in Südosteuropa nach 1989

Klaudija Sabo Editorial

Ana Karaminova "Fresh" von Adelina Popoedeleva -ein Produkt seiner Zeit. Oder: Wie Videokunstwerke Zeitgeschichte reflektieren

Katarzyna Ruchel-Stockmans Scripting the Romanian revolution of 1989 in contemporary art

Marijana Erstic Top Shots. Blutige Uniformen bosnischer Soldaten in Werbung und Film

Klaudija Sabo Nach Tito, Tito! Der visuelle Kult und sein Vermächtnis

39. Jahrgang September/ Oktober 2012 Heft 5