L'uso privato dell'Acqua Vergine dalla realizzazione della nuova rete idrica alla revisione generale...

Transcript of L'uso privato dell'Acqua Vergine dalla realizzazione della nuova rete idrica alla revisione generale...

Le reti deLL’acquadaL tardo cinquecento aL settecento

r M c

XVi, 2008/2

roMa Moderna e conteMporanea

Redazione Stefano andretta, LiLiana Barroero, Martine Boiteux, Marina Caffiero, franCeSCa Cantù, CarLo feLiCe CaSuLa, PaoLo d’aChiLLe, MarCo de niCoLò

irene foSi, Sergio guarino, antonio Martini, giuSePPe MonSagrati, roBerta MoreLLi, giaCoMina nenCi, Maria LuiSa neri, Maria ioLanda PaLazzoLo, Maria grazia PaStura, PaoLa Pavan, aLBerto raCheLi †, doMeniCo roCCioLo,antoneLLa roMano, eugenio Sonnino,Bruno toSCano, CarLo M. travagLini,orietta verdi, Maria antonietta viSCegLia

Corrispondenti scientificiangeLa BoCCi gireLLi, oLivier Bonfait, PhiLiPPe Boutry, Catherine BriCe,rita d’erriCo, Saverio franChi, Luigi gogLia, eLiSaBeth Kieven, Lutz KLinKhaMMer, aLexander KoLLer, Luigi Londei, giovanna MeroLa, Stefania nanni, Laurie nuSSdofer,Sergio Pagano, guido PeSCoSoLido,Lidia PiCCioni, fauSto PioLa CaSeLLi,andrea riCCardi, Mario roSa,ingrid rowLand, donateLLa Strangio,giuSePPe taLaMo †.

Manoscritti, libri, proposte di contributi e recensioni vanno inviati a Carlo M. Travaglini, redazione di «Roma moderna e contem-poranea» presso: CROMA-Università degli studi Roma Tre, Via Ostiense, 139 | 00154 Roma | Tel. 06.57334016 | Fax 06.57334030 | [email protected] | Tutti i contributi sono sottoposti a valutazione anonima di referees.

Segreteria di RedazioneSaBina Mittiga

La rivista è pubblicata con il patrocinio e il sostegno di

Direttore Carlo M. travagLini

Editore: Università degli studi Roma Tre, Via Ostiense, 159 - 00154 RomaAbbonamento annuo 2010: Italia euro 50,00; Estero euro 75,00; Sostenitore: euro 100,00Gli abbonamenti vanno sottoscritti a «CROMA-Università Roma Tre», via Ostiense, 139 | 00154 Romatel 06.57334016 | fax 06.57334030 | [email protected] | I versamenti possono essere effettuati sull’ International Bank Account Number (IBAN) IT53W 03002 03252 000400014281 - BIC: BROMITR1108 intestato a Università Roma Tre, indicando sempre la causale di versamento. Per l’acquisto di singoli fascicoli ci si può rivolgere a CROMA-Università Roma Tre, via Ostiense, 139 | 00154 Romatel 06.57334016 | fax 06.57334030 | [email protected]

Redazione e amministrazione: CROMA - Università degli studi Roma Tre, Via Ostiense, 139 - 00154 Roma Tel. 06.57334016 | Fax 06.57334030 | [email protected]

Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in:HISTORICAL ABSTRACTSAMERICA: HISTORy ANd LIFEIBZ (Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur)

Autorizzazione del Tribunale di Roma n.668 del 19-12-1992

Il fascicolo è stato chiuso in tipografia il 06/09/2010. Stampa presso SpedalgrafStampa srl, - via F. Bartolozzi, 13 - 00133 Roma

Progetto grafico: Emiliano Martina. Impaginazione: Anna Rosa Angiò e Emiliano Martina. © 2010 Università Roma Tre-CROMA

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi

I sommari e gli abstracts di «Roma moderna e contemporanea», a partire dal primo fascicolo, sono consultabili via internet all’indirizzo:www.croma.uniroma3.it

Roma modeRna e contempoRaneaRivista interdisciplinare di storia

R M CRoma modeRna e contempoRanea

Rivista interdisciplinare di storia

R M CRoma modeRna e contempoRanea

Rivista interdisciplinare di storia

anno XVI, 2008 fasc. 2, luglio-dicembre

A. Antinori, Introduzione.……..........………….....…...............................

A. Antinori, L’uso privato dell’acqua Vergine dalla realizzazione della nuova rete idrica alla revisione generale del 1631......................................................

M. tAbArrini, La rete urbana dell’acqua Paola: il ramo del Gianicolo..........

F. Di MArco, Raguzzini, l’acqua Felice e il Campidoglio: «Cose fievoli ma molto laboriose»......................................................................................................

S. ZAni, Acque e fontane nel primo Seicento a Velletri: ornato e pubblica utilità

P. buonorA, Gli acquedotti del papa: restitutio o innovazione?.......................

pag. 227

» 231

» 273

» 293

» 307

» 323

» 335

» 355

» 367

LE RETI DELL’ACQUA DAL TARDo CInQUECEnTo AL SETTECEnTo

a cura di Aloisio Antinori

Saggi

M. Lucci, Sul corteo funebre di Lucrezia Tomacelli Colonna in una sconosciuta rappresentazione di Matteo Greuter................................................................

Note e discussioni

i. FoSi-A. KoLLer, A proposito di un libro recente: la legazione bavarese a Roma nella prima età moderna...............................................................................

Schede

Architetti e ingegneri a confronto. L’immagine di Roma fra Clemente XIII e Pio VII a cura di E. Debenedetti - (E. Ciciotti); D. Del Pesco, Bernini in Francia, Paul de Chantelou e il Journal de voyage du Cavalier Bernin en France - (M. Marandola).............................................................................

Abstracts

Pubblicazioni ricevute

Riferimenti Autori

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINEDALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE IDRICA

ALLA REVISIONE GENERALE DEL 1631*

L’intenzione più volte manifestata dai pontefici di dare una risposta al crescente bisogno di acqua di una città che, superato il trauma del Sacco, aveva ripreso e ac-celerato il suo sviluppo, si concretizza, com’è noto, soltanto nel 1561. Nell’aprile di quell’anno Pio IV ordina alla Camera apostolica di affidare all’impresa dell’«architet-to» Antonio Trevisi di Lecce1 i lavori di ripristino dell’allacciamento dell’acquedotto Vergine alle sorgenti di Salone2, la località prossima al tracciato della via Collatina e distante circa 15 chilometri da Roma, dove poco prima del 1525 il cardinale Agostino Trivulzio aveva scelto, di certo anche per la presenza di quelle sorgenti, di costruire la propria villa progettata da Baldassarre Peruzzi. Il 3 giugno dello stesso 1561, nella sessione pubblica del Consiglio Capitolino si annuncia che:

* L’idea di questa ricerca è nata in occasione del Congresso dell’Associazione Italiana di Storia Urbana su “La città e le reti”, tenutosi a Milano nel febbraio 2009. All’Associazione, e in particolare a Donatella Calabi, va dunque il mio ringraziamento. Sono anche grato ad Augusto Roca De Amicis, che ha incoraggiato e accompagnato il lavoro, e inoltre a Giuseppe Bonaccorso, Paolo Buonora, Fabrizio Di Marco, Gilberto Marconi, Salvatore Monda, Elisabetta Mori, Marisa Tabarrini, per l’aiuto che in vario modo mi hanno offerto. Per rendere più agevole la lettura dei documenti, nella trascrizione si sono adeguati all’uso moderno gli accenti, gli apostrofi e la punteggiatura.

1 L’anno precedente Antonio Trevisi si era fatto conoscere pubblicando a Roma, presso lo stampatore camerale Antonio Blado, un’opera di argomento idrologico intitolata Fondamento del edifitio nel quale si tratta con la Santità de N. S. Pio Papa IIII. Sopra la innondatione del Fiume. Dove se declara l’origine et quali-tà delle acque, celeste, terrestre e maritime e la loro distantia... Su questa non molto nota figura di architetto e ingegnere, la cui attività nell’impresa della nuova acqua Vergine non sembra aver avuto buon esito, si veda P.A. Vetrugno, Antonio Trevisi architetto pugliese del Rinascimento, Fasano di Puglia, Schena, 1985.

2 I relativi «Capitoli et conventioni», datati 18 aprile 1561, e la documentazione di natura legale che sulla questione si produsse nei giorni e nei mesi successivi, si conservano in ArchiVio di StAto di romA (d’ora in avanti ASR), Notai della R.C.A., 453 (Hieronimus de Tarano), cc. 146r-156r. Una parziale trascrizione ne fu pubblicata in C. d’onofrio, Acque e fontane di Roma, Roma, Staderini, 1977, pp. 618-619.

«Roma moderna e contemporanea», XVI, 2008, 2, pp. 231-272 ©2010 Università Roma Tre-CROMA

232 ALOISIO ANTINORI

Sono alquanti giorni che n[ost]ro S[igno]re ne fa intender che la mente sua era di far cose ma-gnanime, et utili a q[uest]a Città, et per darvi princ[ipi]o ha pensato di far condur l’acqua di Salone in Roma, ché, pensa, ne risultarà grandezza alla Città, et benefitio a q[uest]o Po[polo], et per questo s’è fatto un appalto, et instr[ument]o con un architetto il q[ua]le si è obligato con dar bonissime sigurtà di condurre dett’acqua a tutte sue spese sino alle caole di Treio per ducati ventimila di cam[er]a da pagarsene otto mila al p[rese]nte et mille ogni mese sino all’integro pagamento de’ quali ventimila ducati. S[ua] S[anti]tà ne vuole pagar sei mila, cinque mila il Collegio di Rev.mi Car[dina]li, tre mila la Cancellaria, et il restante sino a detta somma che provegga il Popolo3.

L’intervento avviato nel 1561, permettendo di condurre a Roma una grande quantità di buona acqua potabile, rendeva in prospettiva necessario un generale rin-novamento dell’antica e malandata rete idrica della città, che avrebbe potuto essere ampliata verso i rioni lungo il fiume4.

La diffusione nell’intero abitato sulla riva sinistra del Tevere della nuova acqua di Salone finalmente giunta fino ai piedi del Pincio, prende avvio all’inizio del decen-nio successivo, quando si progettano, probabilmente nel 1570 o nei primi mesi del 1571, le «grandezze de’ condutti che si haveranno da fare per le strade di Roma acciò si possa pigliar tutta l’acqua di Salone dal condutto della Trinità et per condurla pro-pertionatamente per tutte le piazze e strade con la sua capacità che sarà necessaria»5, e si affida poco tempo dopo, il 17 maggio 1571, la realizzazione del primo tratto della rete allo scultore Guglielmo Della Porta6.

Cinque anni più tardi gli atti di concessione, a titolo oneroso o gratuito, di ac-qua Vergine a privati (lettere patenti) cominciano ad essere regolarmente registrati. Mentre procede lo sviluppo della nuova rete idrica, l’autorità capitolina controlla che tutti i privati che fanno acquisto di acqua realizzino correttamente e nei tempi pre-

3 ArchiVio Storico cAPitolino (d’ora in avanti ASC), Camera Capitolina, cred. I, t. XXI, cc. 86r-87v. Altri riferimenti al progetto di condurre a Roma l’acqua Vergine di Salone, e specialmente alle molte questioni connesse al finanziamento dell’impresa, sono ivi, cc. 97v, 116r-117r, 119v-120r, 120v, 126v, 130v-131v, 147v, 163r-v, 169r-170r, 183v, 189v-190r, 193r-194r, 211r-v, 226v, fino alla data del 26 febbraio 1563.

4 Secondo C. d’onofrio, Acque e fontane, cit., p. 25, nota 12, che utilizza come fonti le Antiquita-tes Urbis di Andrea Fulvio e le opere di Alessandro Petronio – il De aqua Tiberina del 1552 e specialmen-te il De victu Romanorum et de sanitate tuenda del 1581 – l’acqua detta di Trevi, che neanche durante il Medioevo aveva cessato di immettersi nella rete urbana dell’antico acquedotto Vergine, giungeva a Roma non da Salone, come era avvenuto nell’antichità, ma dalla località detta Bocca di Leone, anch’essa prossima alla via Collatina. Fin dall’inizio del Cinquecento questa risorsa idrica appariva ormai insod-disfacente per quantità e per qualità.

5 Il documento in ASC, Fondo Boccapaduli, arm. II, mazzo IV, fasc. 64 (busta 104b), cc. 1048r-v, è trascritto in C. d’onofrio, Acque e fontane, cit., pp. 619-620.

6 Le «Capitulationes super fabricatione ductus aquae virginis per urbem inter Ill.os d[omi]nos Car[dina]les Montepolitianum et Ursinum deputatos ac alios d[omi]nos de congreg[ation]e ex una et R. Fratrem Gulielmum de la porta del piombo partibus ex altera» sono in ASR, Notai del Tribunale delle Acque e Strade, 6 (Octavius Gracchus), cc. 183v-186r, parzialmente trascritto in C. d’onofrio, Acque e fontane, cit., pp. 620-621.

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 233

visti le relative condutture in entrata e in uscita, che sono a loro spese, e inoltre che non danneggino o alterino nel funzionamento le fontane e gli altri impianti pubblici ai quali si connettono7.

Già prima della fine degli anni Settanta la nuova acqua Vergine raggiunge il cuore del rione Ponte8 (fig. 1), dall’inizio dei Novanta si diffonde nel rione Regola9, e poco dopo la metà dello stesso decennio arriva a servire l’intero rione Sant’Angelo10. I lavori di costruzione della nuova rete sono a quel punto sostanzialmente terminati, mentre si comincia a dover talvolta intervenire per controllare e reprimere abusi commessi dagli utenti, così come accade il 29 luglio 1597, quando il camerlengo Enrico Caetani scrive11:

Confidando nelle buone qualità della persona de m.r Octavio Mascarino Architetto, per tenore delle p[rese]nti d’ordine hauto a bocca da N[ostro] Sig[no]re et per l’autorità del n[ost]ro off[ici]o del camerlengato, deputiamo il d[ett]o m.r Octaviano n[ost]ro commissario con carico e fa-cultà amplissima di livellare il condotto o ver bottino dell’acqua posto in Roma nella piazza di Branca et rivedere tutte le fistole, che fussero da alcuno de’ participanti alterate, et con rogito dell’infr[ascritt]o not[ar]o et secretario, et assistentia dell’esecutore, levare l’acqua dalli lavatori, tanto sopra a terra quanto nelle cantine, et di fare tutte altre cose che in ciò saranno necessarie in d[ett]o bottino.

La diffusione della nuova acqua Vergine: la procedura per la concessioneLa prima creazione di una Deputatio aquae Virginis risale probabilmente a un’ini-

ziativa di Pio V, che aveva incaricato i cardinali Giovanni Ricci e Flavio Orsini, af-fiancati dai conservatori e da tre rappresentanti del Popolo romano, di sovrintendere all’opera di ristrutturazione e ampliamento della rete idrica e alla distribuzione della nuova acqua di Salone per mezzo di nuove fontane pubbliche e private, e in un secondo momento aveva accostato alla commissione cardinalizia anche i «maestri di strade»12. Nel 1576 risulta far parte della Congregazione anche il priore dei capo-rioni. In questo primo periodo, dunque, la delibera dei rappresentanti del sovrano è soggetta, almeno formalmente, all’approvazione di un nutrito gruppo di esponenti

7 Si veda a riguardo la lunga serie di «monitori» e «precetti» che sono emessi il 14 marzo 1584 dopo una «Visita dell’Aquedutti particolari»: ASC, Camera Capitolina, cred. IV, t. 103, cc. 41v-43r.

8 Ne dà testimonianza la data (1579) dell’iscrizione della fontana pubblica in piazza di San Salvatore in Lauro, qui riportata alla nota 18 dell’appendice documentaria.

9 Sono indicative a riguardo le date delle concessioni al Farnese per il suo palazzo, al Savelli per la Curia in via Monserrato e ai Planca Incoronati per le loro case: cfr. le note 41 (Farnese), 43 (Savelli) e 47 (Planca Incoronati) dell’appendice documentaria.

10 Nel 1597, infatti, Clemente VIII offre due once d’acqua in vendita agli esponenti della comunità ebraica: cfr. più avanti nel testo e alla note 34 e 35.

11 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 164r.12 I due decreti di Pio V sono riportati in un manoscritto conservato presso la Biblioteca Giovar-

diana di Veroli: cfr. G. ScAcciA ScArAfoni, L’antico statuto dei «Magistri stratarum» e altri documenti relativi a quella magistratura, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», L, 1927, pp. 239-308, in particolare pp. 259-261, dove non se ne precisa però la data.

234 ALOISIO ANTINORI

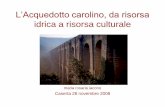

Fig. 1 - Roma, fontana pubblica addossata alla facciata del convento di San Salvatore in Lauro, 1579. L’iscrizione celebra in forma poetica l’arrivo della nuova acqua Vergine e rende omaggio al pontefice regnante Gregorio XIII.

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 235

dell’autorità municipale: i tre conservatori, il priore dei caporioni, i due viarum ma-gistri, e inoltre una commissione composta inizialmente da tre e più tardi da quattro gentiluomini, che era nominata ad hoc dal Popolo romano.

Un interessante scritto riferibile alla mano di Prospero Boccapaduli e databile al 1575 o 1576, quando la nuova acqua è appena giunta a Roma, c’illumina sulle questioni che furono oggetto di discussione in merito ai criteri della sua concessione ai privati13:

Capitoli, modi, prezi et quantità da concedersi a’ Particolari dell’acqua di Salone.Havendo la Ill.ma et Rev.ma Congregatione sopra l’acqua di Salone eletto il S.r Thomao del Cavalieri al p[rese]nte uno delli S.ri Conservatori di Roma, li S.ri M[astr]i di strade et Prospero Boccapaduli uno delli tre deputati dal Po[pulo] Ro[mano] ad considerare il modo, prezo et quantità da concedersi a’ particolari della sopradetta acqua, et volendo li detti S.ri M[astr]i separatamente considerare sopra di ciò, è parso alli altri sopradetti doi deputati unitamente per loro debito mettere in carta le infrascritte considerationi capituli et ordini rimettendosi sempre ad ogni meglior inditio et parere.Et perché per la esperientia fatta da loro si è visto che meza oncia di acqua come qui sopra appare [in cima al foglio sono disegnate tre corone circolari del diametro di un’oncia, mezza oncia e un quarto di oncia, NdA] è quantità assai notabile per li particolari, hanno indicato espediente che non sia licito a persona di qualsivoglia stato, grado o conditione comprare o havere più de una fistula di detta acqua per una casa over luogho, della sopradetta misura o minore ad loro arbitrio, pagandola proportionalmente secondo la quantità che se li concederà, eccettuando però l’Ill.mi et R.mi S.ri Cardinali et altri ad arbitrio di detta Congregatione, purché in tutto non si ecceda la misura di una oncia.La qual meza oncia di acqua si debbia concedere per prezo di scudi quaranta a tutti quelli che la vorranno et sarranno vicini alli condutti publici da tre canne in giù, et alli altri che saranno più distanti concedendoglila se li difalchi mezo scudo per ciasche canna andante de distantia sino al numero di cinquanta canne et da quel numero in su non si minuisca prezo ma resti di scudi quindici a qualsivoglia lunga distantia.Et la cannella della sopradetta quantità di acqua si facci di metallo sigillata col sigillo del Po[pulo] Ro[mano] et trapanata con un trapano qual sia di detto Populo et sigillato col mede-simo sigillo, il quale debbia stare in Campidoglio secondo tutte le altre misure stanno et debon stare, acciò non si possa alterare; alla qual cannella attaccata al condutto maestro si attacchi il condutto de’ particolari largo ad loro arbitrio.Che tutte le spese che occorreranno farsi nelli condutti de’ particolari per condursi l’acqua debiano farsi alle loro spese, connumerandoci li mattonati delle strade dove anderanno disfatti o forse occorresse farli di nuovo in tutto overo in parte secondo il iuditio et ordine delli S.ri M[astr]i di strade, et che detti particolari nel cavare per haver detta acqua non possino essere impediti da alcuno, intendendo però cavando nel publico et non in luoghi de’ privati.Che vicino al condutto maestro ad una canna non sia licito a persona alcuna accostarsi sotto qualsivoglia pretesto, etiam per acconciare, sensa intervento delli deputati, sotto pena.Et inoltre che tutti li compratori di detta acqua di qualsivoglia stato, grado o conditione, de-biano dare cedula di diposito in atti del notario del prezo convenuto da pagarsi subito fattoli la concessione con la consignatione.Et che di tutte le sopradette cose se ne facci scrittura publica con patenti overo altro sopra di ciò necessario, de’ quali ne resti memoria autentica in un libro grosso qual resti sempre nello

13 ASC, Fondo Boccapaduli, arm. II, mazzo IV, fasc. 63 (busta 104b), cc. 1042v-1045r: del docu-mento si conserva la minuta e la stesura definitiva.

236 ALOISIO ANTINORI

archivio delle scritture del Po[pulo] Ro[mano].Et acciò il tutto si osservi inviolabilmente si procuri di havere da N[ostro] S[ignore] una con-firmatione di tutte le sopradette cose, et anche acciò sua S[anti]tà ricordevole di detta confir-matione difficilmente ci deroghi etiam ad instantia di qualsivoglia persona.

Della riduzione del prezzo proposta da Boccapaduli e Cavalieri per rendere meno oneroso l’acquisto d’acqua da parte di chi non risiede nell’immediata prossimità dei condotti, non c’è traccia nella successiva documentazione d’archivio, e la decisione di non concedere questa agevolazione avrà, come vedremo esaminando il documento del 1631, conseguenze non trascurabili nella distribuzione delle utenze all’interno della città. Quanto ai modi e ai tempi del pagamento, entra effettivamente nella pro-cedura il versamento della somma dovuta presso un banco depositario, ma si impone all’acquirente di effettuare tale versamento prima del rilascio della concessione, e non subito dopo, come suggerito dai due gentiluomini. È recepita invece la loro proposta di redigere per ogni concessione una «scrittura pubblica» e di registrare tutti questi atti in un apposito «libro grosso». Questo è, certamente, proprio il volume n. 2 del fondo Presidenza degli acquedotti urbani dell’Archivio di Stato di Roma, l’analisi del quale ha fornito una gran mole di dati alla nostra ricerca14.

La prima patente per la concessione di acqua registrata nell’apposito «libro grosso» porta la data del 26 maggio 1576. Rilasciate dalla Congregazione dopo una supplica formale rivolta al papa dal richiedente, le lettere patenti portano di norma la firma dal cardinale camerlengo e del notaio segretario della Congregazione o del suo delegato15. Il primo di questi atti16 è la concessione gratuita – da parte della Congregazione for-mata, oltre che dalle autorità municipali, dal camerlengo Luigi Cornaro e dai cardinali Alessandro Sforza, Flavio Orsini e Ferdinando de’ Medici, «olim per s[anc]tae me-

14 Nel corso di questo studio si sono esaminati con particolare attenzione i volumi più antichi (il n. 1, che è una raccolta di chirografi papali e ha inizio il 13 giugno 1606, e i nn. 2 e 3, che sono appunto i registri delle lettere patenti inviate dalla Congregazione a partire dal 26 maggio 1576) del fondo Pre-sidenza degli Acquedotti Urbani dell’ASR (sul quale si veda m. morenA, La Presidenza degli acquedotti urbani, in M.G. PASturA ruggiero, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi, secoli XV-XVIII, Roma, Archivio di Stato di Roma, 1987, pp. 118-128), e inoltre una serie di volumi, che via via s’in-dicheranno in nota, del fondo Camera Capitolina dell’ASC, questi ultimi contenenti i verbali delle riunioni del Consiglio Capitolino.

15 Intorno all’assegnazione di questa carica si accese tra il 1577 e il 1590 una vivace controversia, sulla quale si veda D. SiniSi, I Notarii Magistrorum Stratarum nel ’500: nascita di un ufficio notarile privativo per le magistrature di acque e strade, «Roma moderna e contemporanea», IV, 1996, 2, pp. 363-378, in particolare pp. 373-374. Il notaio della Congregazione che «subscribit et registrat» le lettere pa-tenti in ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, è inizialmente Ottavio Gracco (Octavius Gracchus), poi Manilio Gracco (Manilius Gracchus) dal marzo 1577. Dal 2 maggio 1586 sono Alessio Boccamazza (Alexius Buccamatius) e più raramente Flavio Celestini (Flavius Celestinus) a firmare le lettere patenti in rappresentanza («pro») del notaio del Tribunale di Acque e Strade e segretario della Congregazione, che è Ermete Gracco (Hermes Gracchus) fino al dicembre 1594 e poi Domenico Boccamazza (Dominicus Buccamatius) dal gennaio 1595. Soltanto dal 30 dicembre 1610 Alessio Boccamazza assume personal-mente quella carica, che occupa poi fino al settembre 1618.

16 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 1r-v.

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 237

moriae Pium Quintum et nuper per sanctissimum d[omi]num n[ost]rum Gregorium divina providentia Papam XIII sub distributione Aquae Virginis pro fontibus publicis et privatis in alma urbe construendis specialiter deputati» – di un’oncia d’acqua a Luca Peto per le sue case situate «in via recta Trinitatis», cioè nella strada che, di lì a poco, comincerà ad essere chiamata anche nei documenti ufficiali «via conductorum». Luca Peto è il commissario17 che «per annos decem et ultra […] in reducendo ad urbem Aquam fontis Virginis et illius aqueductum restaurando invigilavit, studiumque et operam suam libenter et gratis impendit»: l’oncia d’acqua che gli è assegnata può perciò essere considerata un compenso per il lavoro svolto. Trattandosi della prima patente registrata, ci si preoccupa di precisare che la concessione d’acqua è «ad men-suram unius rotundi digiti seu diametri unius rotundae unciae palmi quo Architetti [sic] utuntur inferius describendi», e si inserisce accanto al testo il disegno di una circonferenza del diametro di un’oncia (un dodicesimo di palmo romano, pari a cm. 1,86), che costituisce l’unità di misura della portata d’acqua.

Durante il pontificato di Sisto V, nel quadro della crisi che nel tardo XVI seco-lo investe le istituzioni capitoline18 in relazione al progressivo accentramento dei poteri nella persona del sovrano, si registrano delle novità nella composizione del-la Congregazione preposta alla concessione d’acqua ai privati. Già dal 1586, della Congregazione cominciano a far parte non più tre ma cinque cardinali più il ca-merlengo19, e il 22 gennaio 1588, nell’ambito della grande riforma amministrativa sancita con la bolla Immensa aeterni Dei, Felice Peretti crea la nuova Congregatio super viis, pontibus et fontibus formata da sei cardinali, alla quale attribuisce le competenze prima distinte su strade e ponti e sulla rete idrica. Sulla distribuzione della nuova ac-qua Vergine, tuttavia, continua a sovrintendere negli ultimi anni del pontificato sisti-no una specifica deputazione, formata da un numero variabile di cardinali: sei nella primavera del 1588 (Albani, Simoncelli, Canani, Spinola, Sforza e Caetani, che è il camerlengo), cinque nel secondo semestre di quell’anno e per quasi tutto l’anno suc-cessivo (Albani, Salviati, Spinola, Sforza e il camerlengo Caetani), sette dal novembre del 1589 (Albani, Canani, Salviati, Spinola, Sforza, del Monte e il procamerlen-go Giustiniani) e ben otto dal febbraio 1590 (Albani, Simoncelli, Canani, Salviati,

17 Su Luca Peto e sul ruolo direttivo che egli ricoprì sotto Pio V e Gregorio XIII sia nei lavori per condurre a Roma l’acqua delle sorgenti di Salone e nella soluzione dei problemi tecnici che l’impresa comportò, sia in altre importanti opere pubbliche come la riparazione di ponte Sisto, si veda ora G. Simoncini, Roma. Le trasformazioni urbane nel Cinquecento, I, Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII, Firenze, Olschki, 2008, pp. 230, 240-241.

18 Su questo processo storico: M. frAnceSchini, Dal Consiglio pubblico e segreto alla Congregazione economica: la crisi delle istituzioni comunali tra XVI e XVII secolo, «Roma moderna e contemporanea», IV, 1996, 2, pp. 337-362.

19 La prima patente in cui i cardinali membri della Congregazione sono sei è quella del 2 maggio 1586, per mezza oncia concessa a Romolo Cesi vescovo di Narni, in ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 22v-23v.

238 ALOISIO ANTINORI

Spinola, Sforza, del Monte e il procamerlengo Giustiniani). Quando nell’estate di quell’anno ci si deve occupare di un membro della Congregazione, ossia Francesco Sforza20, l’intervento del camerlengo Enrico Caetani mantiene a otto il numero dei cardinali «specialiter deputati» a pronunciarsi «super fontibus».

Intanto il riferimento ai rappresentanti dell’autorità capitolina diviene, nel testo delle lettere patenti, sempre più fugace, tanto che verso la fine del 1588 si comincia a non precisarne più i nomi. Dalla fine del 1593, infine, dunque ormai sotto Clemente VIII, si afferma l’uso21 di citare nelle patenti non più i nomi di tutti i cardinali mem-bri della Congregazione, ma soltanto quello del camerlengo.

In tutte le lettere patenti la concessione onerosa di acqua Vergine a privati è fin dall’inizio accompagnata da una formula giustificativa, che nel corso del tempo si trasforma significativamente. Nei primi decenni dopo il suo arrivo a Roma, la nuova acqua di Salone è concessa, contestualmente al procedere dei lavori di costruzione della nuova rete, a chiunque ne faccia richiesta. Durante tutto questo lungo periodo iniziale, dunque, la vendita d’acqua ai privati è un fatto ordinario che si verifica con continuità, e nelle lettere patenti può essere genericamente motivata «pro subventione fabricae publicorum fontium Urbis». Un’espressione che nel luglio 1588, quando le nuova rete è ormai avanti nella realizzazione, si modifica leggermente in «pro subven-tione et manutentione fabricae publicorum fontium».

Una prima innovazione di questa prassi si rileva nel 1610, quinto anno del pontificato di Paolo V, quando è camerlengo – già dal 1599 – il cardinale Pietro Aldobrandini. La formula giustificativa di rito inserita nelle lettere patenti rimane im-mutata, ma ad essa comincia ad essere aggiunto il testo – in volgare – del chirografo che il papa ha inviato al camerlengo per la specifica circostanza, e nel quale com-paiono indicazioni circostanziate sull’impiego delle somme versate da chi acquista l’acqua. Inoltre il prezzo per oncia passa in questo momento da ottanta a cento scudi. I primi atti che presentano questa nuova struttura sono tre patenti del 26 gennaio 161022, nelle quali è riportato il testo del medesimo chirografo papale:

Ci siamo contentati che si vendano doi oncie d’acqua Verg[ine] una a Fidele Ruggia alla chia-vica del Bufalo, e l’altra a Cesare Rodiano nella strada delli Condotti, o ad altri che le vorranno comprare in detti luoghi [mezza oncia sarà acquistata di lì a poco da un Giovanni Vigevano, NdA], acciò il prezzo d’esse se n’habbino a pagare le spese fatte nel condotto di legno, che di nuovo ordine è stato fatto per modo di provisione a Bocca di Lione per la rottura seguita alli dì passati nel condotto presente. Però, pagato che si haveranno il prezzo cioè scudi cento per oncia, a detto effetto con n[ost]ro ordine ne li spedirete le patenti necessarie, che tale è mente nostra non ostante la prohibitione fatta per n[ost]ro Breve, et ogni altra cosa facesse incontra-rio, alle quali tutte per questa volta deroghiamo.

20 Cfr. più avanti nel testo e alla nota 4 dell’appendice documentaria. 21 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 116v.22 Ivi, 2, cc. 236r-237v.

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 239

Dopo una patente del 21 febbraio 161223, nella quale Paolo V concede gratui-tamente un’oncia d’acqua Vergine all’architetto misuratore Giovanni Antonio De Pomis, che sappiamo attivissimo in quel periodo nei cantieri del papa e in quelli di suo nipote Scipione Caffarelli Borghese24, il nuovo uso di citare in ogni lettera paten-te il chirografo papale che precisa la destinazione del relativo introito appare ormai consolidato. Il testo di tali decreti è sempre esplicito e piuttosto dettagliato. In quello del 3 agosto 161225 si legge per esempio:

Havendo bisognio di restauratione li condotti che portano l’acqua Vergine dal Bufalo a piazza Colonna, n’essendoci denari di d[ett]a acqua medianti li quali possino restaurarsi, habiamo reso-luto si venda un’oncia di d[ett]ta acqua. Però per la presente vi ordiniamo che vendiate un’oncia di detta acqua a una o più persone che vi saranno nominate da mons. Biscia Chierico di Camera per il solito prezzo de scudi cento di m[one]ta l’oncia, et pagato che sarà d[ett]o prezzo in mano del n[ost]ro depositario gen[era]le in conto a parte da spendersi in restauratione de d[ett]i con-dotti a dispositione di d[ett]o Monsignor Biscia, ne li farete spedire patente solite.

Quest’ultimo chirografo presenta due importanti novità: in primo luogo la vendi-ta è deliberata, anticipando una prassi che diverrà stabile a partire dal pontificato di Gregorio XV, in favore di soggetti ancora da individuare; inoltre fa la sua comparsa una nuova figura di soprintendente agli acquedotti, incarico affidato in questa fase all’abile amministratore Lelio Biscia, protagonista della politica urbana di Camillo Borghese e poi cardinale dal 162626.

Dall’agosto 1622, cioè diciotto mesi dopo l’ascesa al soglio di Alessandro Ludovisi, si instaura dunque una nuova procedura per la concessione di acqua Vergine ai privati. Invece di emettere chirografi ad personam, per deliberare cioè la vendita di una piccola quantità d’acqua a un singolo individuo o a un ristretto numero di soggetti che ne hanno fatto richiesta, il papa comincia ad autorizzare nei suoi decreti – emessi di tanto in tanto e in riferimento a circostanze precise – l’offerta di una quantità fissa di dieci once di acqua ad acquirenti ancora non individuati. In ogni chirografo sono esplicitate le motivazioni dell’iniziativa, sempre legate alla gestione della rete idrica, e il testo del chirografo è poi riportato in ognuna delle lettere patenti relative alla vendita di quelle dieci once. In altre parole, ogni volta che si presenta la necessità di effettuare sulla rete un intervento di riparazione o di manutenzione straordinaria, questo è finanziato attraverso la messa in vendita di dieci once d’acqua, così da ricavarne, almeno potenzialmente, un’entrata pari a 1.000 scudi. Il primo dei chirografi di questo tipo è emesso il 30 agosto 162227:

23 Ivi, 2, c. 238r.24 Su De Pomis: R. lefeVre, Un architetto minore del primo Seicento romano: G.A. De Pomis, «L’Urbe», 5,

1971, pp. 1-13; A. Antinori, Scipione Borghese e l’architettura, Roma, Archivio Guido Izzi, 1995, passim.25 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 241v.26 Uno studio di Tommaso Manfredi sulla figura e sul ruolo di Lelio Biscia apparirà nel volume di

prossima pubblicazione dal titolo: Roma nel primo Seicento. La città di Paolo V Borghese nella veduta di Greuter, a cura di Augusto Roca De Amicis.

27 Il chirografo è trascritto in ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 1, s.n., 30 agosto 1622. Il

240 ALOISIO ANTINORI

Ill.mo Cardinal Lodovisio n[ost]ro nipote e della S.R.E. Camerlengo. Dovendosi visitare et ac-comodare li condotti per l’acqua Vergine che portano l’acqua alla fontana di Trevi e per Roma et dovendosi fare diverse altre spese per servitio di d[ett]a acqua, però vi diamo facoltà con la presente di vendere et alienare di detta acqua Vergine sino alla somma di oncie diece a favore di quelle persone che voi nominarete, da pigliarsi da i luochi che deputarete più comodi, et vi ordiniamo che gli ne spediate le patenti sopra ciò necessarie.

Allo stesso modo, il 22 ottobre 1624 il nuovo pontefice Urbano VIII emette un chirografo28 che autorizza la vendita a privati di dieci once «dovendosi pagare le spese che si doveranno fare per raccommodare li condotti de l’aqua Vergine guasti e ruinati nel luogo chiamato Bocca di Leone», cioè nel sito delle sorgenti che avevano alimentato l’acquedotto dall’inizio del Medioevo fino al suo riallaccio con quelle di Salone. Dopo una pausa di quasi quattro anni, il 29 agosto 1628 il papa autorizza con un nuovo chirografo la vendita ai privati di altre dieci once d’acqua, stavolta per «pagare diverse spese fatte e da farsi sì per finire la fontana principiata nella piazza della Trinità de’ Monti, come anco in servizio dell’accomodamento delli condotti dell’acqua Vergine in diversi luoghi guasti et rotti». Il 28 febbraio 1629 un altro chi-rografo autorizza con identiche motivazioni la vendita di ulteriori dieci once, «perché il prezzo da essa [dalla prima vendita, NdA] retratto non basta alle d[ett]e spese» 29.

Mentre dunque la vendita d’acqua Vergine ai privati si configura ormai come una risorsa alla quale si fa ricorso periodicamente per finanziare la manutenzione e talora il miglioramento della rete, chirografi ad personam continuano a essere emessi solo nei casi – peraltro non rari – in cui l’acqua non è venduta, ma concessa gratuita-mente. A questo riguardo, è opportuno considerare i diversi modi in cui l’acqua può essere concessa in uso a un privato.

La diffusione della nuova acqua Vergine: le forme e i destinatari della concessione

La concessione a titolo onerosoIl tipo di concessione più frequente, soprattutto durante i pontificati di Gregorio

XIII e di Sisto V, è quella onerosa, assimilabile a una compravendita. Il prezzo della nuova acqua Vergine è, come si è detto, di 80 scudi l’oncia fino al 1610, e in seguito di 100 scudi l’oncia. La persona o l’istituzione interessata può chiedere che gli sia concesso l’uso privato di una o più once, oppure, come avviene nella maggior parte

relativo gruppo di lettere patenti, in ciascuna delle quali è sempre riportato il testo del chirografo, è ivi, 3, dalla c. 1v alla c. 13r e va – dopo la riunione della congregazione «super viis, pontibus et fontibus» tenutasi nel palazzo del cardinal del Monte l’11 marzo 1623 – dall’aprile 1623 al settembre 1624.

28 Il chirografo è trascritto ivi, 1, s.n., 22 ottobre 1624. Le relative lettere patenti, che vanno dal novembre 1624 fino al dicembre 1626, sono ivi, 3, dalla c. 13r alla c. 31v.

29 I due chirografi sono trascritti integralmente ivi, 1, s.n. Le relative lettere patenti vanno dal set-tembre 1628 (ivi, 3, c. 31v) fino al 29 ottobre 1630 (ivi, 3, c. 70r), vale a dire circa due mesi e mezzo prima della stesura del documento che qui si pubblica. La successiva patente è emessa soltanto nel luglio 1635 (ivi, 3, cc. 70v-71v).

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 241

dei casi, di una frazione di oncia (fig. 2), vale a dire mezza, un quarto e talora perfi-no un mezzo quarto. Prima dell’ottenimento della concessione, il richiedente deve versare presso il banco depositario la somma corrispondente alla quantità richiesta. Sotto Gregorio XIII e ancora fino al 1587 il banchiere depositario è Bartolomeo Bonamici, mentre dal 1588 Sisto V utilizza il «banco delli heredi delli Ubertini» o «heredum q[uondam] Jo[hannis] Bapt[ist]ae Ubertini»30. A partire almeno dal 16 marzo 1595, forse dopo un breve periodo in cui il banchiere depositario è Alessandro Doni31, il banco Ubertini è sostituito da quello di Tiberio Ceuli. Dopo la morte di Tiberio Ceuli nell’agosto 1605 e il fallimento del suo banco che segue di lì a poco, il banchiere depositario diviene, sotto Paolo V, Roberto Primi. Gregorio XV utilizza invece il banco di Palaggi e Falconieri e Urbano VIII quello della famiglia Sacchetti.

I soggetti che chiedono di acquistare acqua per uso privato appartengono a ceti diversi. Essi sono certamente in maggior numero esponenti della nobiltà e alti eccle-siastici, ma spesso anche notai o medici, e non raramente titolari di esercizi commer-ciali. Questi ultimi richiedono acqua sia per uso presumibilmente solo privato, come «Fidele mercante de legna» o «Pietro Bartoli setarolo», che il 26 novembre 1586 ne acquistano rispettivamente mezza oncia e un’oncia32, sia talvolta per le necessità di un locale pubblico, come nel caso di «Ambrosio de Luccatelli hoste in piazza de Sciarra», che ne compra lo stesso giorno un quarto di oncia33. Un caso particolare di un certo interesse è quello che si verifica tra l’autunno del 1597 e i primi mesi del 1598, quan-do Clemente VIII offre in vendita «universitati et factoribus hebreorum» due once della nuova acqua Vergine, che finalmente aveva raggiunto il Ghetto. L’acqua è acqui-stata, nella quantità di un quarto o di mezzo quarto di oncia, da «Meluccio hebreo», «Santoro del Sestiero hebreo», «Salamone Corcos», «Giuseppe hebreo», «Giuseppe Toscano», «Lazzaro Viterbese», «i Deputati delle Scuole Ceciliane» e «Bonhomo de Nela», mentre una delle lettere patenti è redatta lasciando in bianco il nome dell’ac-quirente. Gli acquisti avvengono quasi tutti in due momenti, cioè nel mese di set-tembre del 1597, e poi, in tre casi, il 21 febbraio 159834. Soltanto un ultimo mezzo quarto di oncia è venduto a un Leone Ambrosi il 15 giugno 159835.

La nuova acqua Vergine è richiesta dai privati in prevalenza per alimentare fontane

30 Ivi, 2, c. 30r e c. 39v.31 Ivi, 2, c. 140r: il nome di Alessandro Doni è cassato e sostituito per mezzo di un’annotazione a

margine da quello di Tiberio Ceuli.32 Ivi, 2, cc. 24v-25r e c. 25r.33 Ivi, 2, c. 25v. Questa e quelle della nota precedente fanno parte di un consistente gruppo di pa-

tenti – rilasciate tutte il 26 novembre e registrate insolitamente in forma sintetica e in italiano – nel testo delle quali si precisa che l’acqua è tratta «dal condotto che parte da piazza Colonna et va al arco de Ca-migliano». Si tratta quindi probabilmente di un ramo della rete che era entrato in funzione di recente.

34 Ivi, 2, cc. 165r-169v.35 Ivi, 2, cc. 172r-v. Poiché soltanto i primi due acquirenti di quest’acqua offerta alla comunità ebrai-

ca ne richiedono un quarto di oncia, mentre gli altri otto si limitano ad acquistarne la minima quantità di mezzo quarto, sembra di poterne dedurre che le due once non vengono interamente attribuite.

242 ALOISIO ANTINORI

Fig. 2 - Tavola illustrativa della gamma dimensionale delle fistole per la vendita dell’acqua ai privati, con i relativi prezzi calcolati in ragione di 80 scudi l’oncia, ca. 1576 (Roma, ASC, Fondo Boccapaduli, fasc. 66, b. 104b, c. 1096r). Si noti che la misura del diametro dei condotti non cresce in modo esattamente proporzionale alla portata d’acqua, che è compresa tra un quarto di oncia e cinque once.

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 243

situate nelle abitazioni e negli attigui giardini. Talvolta, però, è destinata anche alla valorizzazione di un’area urbana ancora inedificata, come quella che il cardinale Flavio Orsini, membro della Congregazione, acquisisce nel 1576 in Campo Marzio presso l’Ospedale degli Incurabili36, oppure all’irrigazione di terreni extraurbani, come nei casi di Lelio Camaiano e di Agostino Pinelli, che il 10 dicembre 1586 acquistano acqua – Pinelli ben 4 once – per le rispettive «vigne fora di porta del Popolo»37.

La concessione a titolo gratuitoI casi di concessione gratuita – tale è quella appena citata in favore di Flavio

Orsini – sono tutt’altro che rari in ogni periodo del più che ventennale processo di diffusione della nuova acqua di Salone, e durante il pontificato di Clemente VIII giungono a superare nel numero le vendite. I soggetti ai quali il cardinale camerlen-go – in molti casi presumibilmente per volontà del pontefice – decide di donare una certa quantità di acqua (la formula di rito usata nelle lettere patenti è «concedimus et gratiose elargimur») sono molteplici, e possono essere distinti in tre principali categorie:

- esponenti dell’aristocrazia e cardinali ai quali s’intende in tal modo fare un omaggio, oppure funzionari pubblici di varia qualifica che si vuole per qualche mo-tivo gratificare;

- persone compensate per aver in qualche modo prestato la loro opera nella rea-lizzazione della nuova rete idrica, tra le quali possiamo includere gli stessi cardinali membri della Congregazione;

- chiese, conventi, collegi e istituti religiosi in genere.I numerosi beneficiati del primo gruppo vanno dal già ricordato architetto mi-

suratore Giovanni Antonio De Pomis all’avvocato concistoriale Coronato Planca Incoronati, che il 5 marzo 1591 ottiene in concessione gratuita due once e mezza di acqua Vergine per la sua dimora nel rione Regola38; dal cardinale Alessandro d’Este, al quale Urbano VIII appena eletto dona il 19 dicembre 1623 un’oncia e mezza d’acqua da condursi al palazzo de Cupis in piazza Navona39, dove il prelato risiede, fino alla regina Caterina de’ Medici, madre del re di Francia, alla quale Sisto V concede il 25

36 Nella lettera patente registrata ivi, 2, cc. 1v-2v, si concedono gratuitamente tre once di acqua Vergine al cardinale Flavio Orsini per la «aream sive campum quem proxime emit seu conduxit d[ict]us Flavius Car[dina]lis in reg[io]ne Campi Martis et reg[io]ne eccl[es]iae sive hospitalis incurabilium de Urbe ut fabricandi causa ad ornatum Urbis». Alla fine del documento gli spazi per la data sono lasciati in bianco, ma l’anno è certamente il 1576. Per una descrizione del giardino di Flavio Orsini presso l’Ospedale degli Incurabili, cfr. R. lAnciAni, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità, I-IV, Roma, Loescher, 1902-1912, II, pp. 17-19. Lanciani erra sul nome del cardinale Orsini, che chia-ma Domenico anziché Flavio (o Fulvio).

37 Entrambi le concessioni sono in ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 26v.38 Cfr. le voci n. 137 e n. 138 del documento del 1631 riportato in appendice, e la relativa nota

47.39 Cfr. la voce n. 95 del documento riportato in appendice, e la relativa nota 30.

244 ALOISIO ANTINORI

maggio 1587 ben quattro once d’acqua Vergine «ad effectum illam ducendi ad eius palatium in Reg[ion]e S[anc]ti Eustachij et platea nuncupata de Madama situm»40.

Del secondo gruppo fanno parte funzionari come il già ricordato Luca Peto; arti-sti come Pietro Bernini, al quale il 30 gennaio 1625, per volontà di Urbano VIII, il camerlengo Ippolito Aldobrandini dona un’oncia d’acqua «per remunerarlo delle sue fatighe fatte in beneficio di d[ett]o condotto di d[ett]a aqua»41; un pubblico ufficiale come Alessio Boccamazza, che per molti anni e in diversa posizione firma le lettere patenti della Congregazione42; numerosi cardinali, infine, che nel corso del tempo fanno parte di quel dicastero, come il già ricordato Flavio Orsini (donazione ricevuta nel 1576), Benedetto Giustiniani (1587)43, Enrico Caetani, che è anche camerlengo (1588)44 (fig. 3), e Francesco Sforza (1588 e 1590)45.

Per quanto concerne le decine di concessioni gratuite a chiese e conventi, cite-remo soltanto, per la sua esemplarità, il caso dei Domenicani di Santa Maria sopra Minerva, ai quali il 1° dicembre 1587 è concessa gratuitamente un’oncia d’acqua Vergine a seguito di una supplica al papa e dell’intercessione del cardinale Montalto. Il testo della supplica è riportato nella lettera patente:

Beatis.mo P[ad]re, il Priore et frati del Convento di S[an]ta Maria della Minerva supplicano hu-milmente la S[anti]tà V[ostra] che voglia concedergli un’oncia di quel aqua che viene da Piazza Colonna et passa vicino al Collegio delli Giesuiti, atteso che ne hanno grand[issi]ma necessità per usu del lor convento, né si trova per hora comodità di far la spesa per comprarla; di questa gratia, ancora concessa a molti altri loghi pii, restaranno oblig[atissi]mi a V[ostra] Beatitudine et faranno sempre horation per Lei che N.S. Idio per lungho tempo la conservi felice46.

Un caso di concessione gratuita di carattere particolare è infine quello riguardante Paluzzo Mattei, che possedeva a Capo le Case un lavatoio (fig. 4) in attività già prima dell’arrivo a Roma della nuova acqua di Salone. Nel dicembre 1593 gli è consentito di mantenere senza alcuna spesa il possesso dell’acqua Vergine «existentem in eius la-vatorio posito Romae in Regione Trivij et in capite domorum, exeuntem ex quatuor

40 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 27v-28r. La stessa concessione è poi registrata una seconda volta – in forma sintetica e in volgare – in una data imprecisata di giugno: «Fu concessa patente in nome della Ser[enissi]ma Regina madre del re Christianissimo al S.r Inbasciatore di poter pigliare dal condotto che passa a piazza di san Luigi quattro oncie di acqua per condurla nel palazzo in piazza madama di essa Ser[enissi]ma Regina per residenza delli S.ri Inbasciatori delli Regi Christianissimi»: ivi, 2, c. 28r.

41 «Habiamo fatta gratia a Pietro Bernino Architetto da noi deputato sopra il condotto della aqua Vergine di una oncia di d[ett]a aqua Vergine per disporre a suo piacere da pigliare dal condotto, et luogho che da noi li sarrà assegnato, però li ne spedirete patenti gratis atteso che gli ne facciamo libera donatione per remunerarlo delle sue fatighe fatte in beneficio di d[ett]o condotto di d[ett]a aqua»: il chirografo papale è ivi, 1, s.n., alla data indicata; la lettera patente è ivi, 3, cc. 25v-26v, ed è registrata anche, tra documenti di epoca anteriore, ivi, 2, c. 342v.

42 Cfr. supra la nota 15.43 Cfr. la nota 50 dell’appendice documentaria.44 Cfr. la nota 72 dell’appendice documentaria.45 Cfr. la nota 4 dell’appendice documentaria.46 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 40r-v.

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 245

Fig. 3 - Pianta del piano nobile dello scomparso palazzo Caetani all’Orso, poi collegio dei Celestini, ante 1629 (ASR, Disegni e piante, I, cart. 87, f. 544). Si noti la grande «fonte di acqua Vergine» situata nel cortile settentrionale verso il Tevere. Per concessione del MiBAC, aut. ASR 28/2010.

caulis seu foraminibus lapidum et per ipsum ab immemorabili tempore possessam ac ad praesens in pacifica et quieta possessione existentem».

Il permesso è concesso anche in considerazione del fatto che Mattei, in ottempe-ranza alle disposizioni delle autorità, ha adeguato il suo impianto alla nuova moderna rete idrica «in reducendo dicta foramina ad caulas aeneas seu metalli»47. Il caso è interessante, perché c’informa sul tipo di atteggiamento che, presumibilmente non solo in questa circostanza, fu adottato dalle autorità nei confronti dei privati che usu-fruivano già, spesso «ab immemorabili tempore», della ‘vecchia’ acqua Vergine.

La concessione in convenzioneUn terzo tipo di concessione, piuttosto frequente e particolarmente importante

per il legame che instaura tra l’interesse dei «particolari» e lo sviluppo economico ed edilizio della città, è quello che possiamo definire in convenzione, quando cioè l’ac-

47 Ivi, 2, cc. 126r-v.

246 ALOISIO ANTINORI

Fig. 4 - Roma, il tratto superiore dell’antica via “in capite domorum”, oggi via Francesco Crispi, in una fotografia del 1865 ca. (da J.h. PArker, Historical Photographs: a Catalogue of 3300 Photographs of Antiquities in Rome and Italy, London, E. Stanford, 1879, n. 1349). I panni stesi rivelano la presenza di un lavatoio, molto probabilmente lo stesso che nel 1593, quando apparteneva a Paluzzo Mattei, subì un adeguamento tecnico in seguito all’arrivo della nuova acqua Vergine della sorgente di Salone.

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 247

qua è concessa a un privato in cambio di un’opera di pubblica utilità che questo si im-pegna a far eseguire a sue spese. Per esempio, il 20 dicembre 1580 la Congregazione stabilisce48 «che il condotto si seguiti fino in capo della strada di S. Anna, poi volti alla piazza delli Matthei, nella qual piazza si debba far la Fonte, che era destinata in piazza Giudea, con che il S.r Mutio Matthei si oblighi a fare mattonare detta piazza a sue spese, et tener netta la Fonte».

A queste condizioni, «si concede al detto Sig. Mutio Matthei tutta l’acqua che uscirà da detta Fonte, et se ne possa servire, con rimandarla nella chiavica massima». Invece «Alessandro Ximenes spagnolo» ottiene il 26 novembre 1586 tre once, «due pagate nelle mani delli heredi dell’Ubertino depositario et l’altra donatoli dalla Ill.ma Congr[egazio]ne, con patto che debba fare a sue spese doi fonte publice, una nella piazza delle monache de S.to Silvestro et l’altra nella piazza Vecchia de d[et]to San Silvestro»49.

Cinque anni più tardi, poi, il 13 luglio 1591, gli eredi di Ximenes ottengono di poter utilizzare per le loro pubbliche fontane – qui definite più esplicitamente «lavatorii» – «aquam ex aqueductu pub[lic]o fontis Trivij redeuntem prope ipsos lavatorios»50. Analogamente al fiorentino Simone Boscaglia, che possiede «in Urbe, ad publicam commoditatem», un lavatoio «prope arcum Portugalli, et via cursus, ad quod exercendum opus sit aquam ex acquaeductu publico fontis Trivij redeuntem prope ipsum lavatorium», si concede il 14 febbraio 1590 di «apponere et retinere ta-bulam immersam et infusam in ipsis aquis», in modo da interrompere parzialmente il flusso dell’acqua e riempire le vasche del lavatoio, ma obbligandolo ad attenersi a criteri tecnici tali da permettere che le acque sporche possano poi defluire in modo ottimale51. Diverso è il caso di Francesco Strada, il quale, avendo speso 38,50 scudi per riparazioni alle tubature che passano davanti alla sua casa in via dei Condotti, e apprestandosi a compiere un altro analogo intervento nello stesso luogo, invece di essere risarcito per le spese sostenute e da sostenere, ottiene dal camerlengo Caetani il 4 giugno 1598 un’oncia d’acqua Vergine in concessione gratuita52. Roberto della Genga, che aveva acquistato per la sua casa «posita in Regione Campi Martij in via ut d[ict]a dei Condotti» – è il palazzo all’attuale n. 60 di via della Fontanella Borghese, in angolo con via del Leoncino – una prima oncia d’acqua il 4 luglio 159253, ottiene gratuitamente altre due once il 5 febbraio 1597, con l’accordo che avrebbe costru-ito a sue spese una fontana pubblica «ante eius domum, pro servitio et comoditate publica»54: la piccola fontana è tuttora esistente (fig. 5). E ancora, nel 1616 il ca-

48 ASC, Camera Capitolina, cred. IV, t. 103, c. 10r. Ivi, alla c. 12v, ci sono poi i «Capitoli et conven-tioni dell’opera della Fonte di piazza Matthei».

49 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 26r. 50 Ivi, 2, cc. 106r-v.51 Ivi, 2, cc. 76r-v.52 Ivi, 2, cc. 171v-172r.53 Ivi, 2, c. 116r.54 Ivi, 2, cc. 157r-v. La fontana è certamente quella addossata al palazzo, proprio in angolo tra via

248 ALOISIO ANTINORI

nonico della basilica di Santa Maria Maggiore Odoardo Santarelli ottiene un’oncia d’acqua – si tratta però in questo caso di acqua Felice – per la sua nuova abitazione in prossimità della basilica, ma s’impegna in cambio a far eseguire a sue spese i lavori di sterro, diretti da Gaspare De Vecchi, necessari a regolarizzare la piazza fra la colonna proveniente dal Templum Pacis e la chiesa di Sant’Antonio55.

La concessione come indennitàUn ultimo tipo di concessione è quella che si può definire indennità di esproprio,

della quale nei registri esaminati abbiamo rintracciato un solo caso, verificatosi nel maggio del 1629. Nel relativo chirografo leggiamo56:

Ill.mo Cardinal Camerlengo. Habbiamo fatto gratia, et donato a Cristoforo Carena Piacentino per sé, suoi heredi, e successori qualsivoglia, quattro once di acqua Vergine da pigliarsi in Roma nei luoghi che voi deputarete più commodi, in ricompenza di quella quantità d’acqua che godeva nella peschiera e sua vigna posta fuori di Porta Pinciana in luogo detto sotto li Monti di Pariolo confinan-te con Bartolomeo Quadri, li canneti, et altri suoi confini, quale si li è levata. Con questo però, che da lui se intenda renuntiato a qualsivoglia ragione, et attione che havesse possuto, o potesse havere sopra d[ett]a acqua levatagli, né per d[ett]a causa possa mai per alcun tempo pretendere la restitu-tione di d[ett]a acqua, o altra qualsivoglia cosa. Però gli ne spedirete le patenti conforme al solito.

Va rilevato infine che l’acqua ottenuta da un privato sia per acquisto, sia in con-cessione gratuita o in convenzione, poteva da questo essere rivenduta in tutto o in parte, previa licenza della Congregazione, ad altri soggetti, così come fa ad esempio Alessio Boccamazza ripetutamente57, oppure Orazio Cianti nel 158158. Questo dirit-to è formalmente riconosciuto e regolato dall’autorità capitolina nella riunione del 20 dicembre 1580, quando si stabilisce59 «che le Patenti dell’acqua che si harranno a fare alli Particolari, si facciano secondo il solito, et volendo alcuno vendere o cedere l’acqua, non possa senza licentia della Ill.ma Congregatione».

La revisione straordinaria del 1631: il censimento degli utentiAll’inizio del 1631 Urbano VIII e il cardinale camerlengo Ippolito Aldobrandini

decidono di effettuare una revisione generale della rete idrica dell’acqua Vergine che era stata realizzata, dopo il ripristino del collegamento con le sorgenti di Salone, negli ultimi tre decenni del secolo precedente.

L’intento è quello di «rifare parte delli condotti di nuovo, et parte accomodare».

della Fontanella Borghese e via del Leoncino.55 A. rocA de AmiciS, L’area di Santa Maria Maggiore all’epoca di Paolo V Borghese: canonici, privati

e strategie di riqualificazione urbana, «Città e storia», 1, 2006, pp. 67-72, in particolare p. 69.56 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 1, s.n., 30 maggio 1629.57 Cfr. la nota 67 dell’appendice documentaria. 58 ASC, Camera Capitolina, cred. IV, t. 103, c. 11v, 4 giugno 1581: «Si concede alli Figlioli del

quondam Sig. Antonio Gabriele di posser comprar l’acqua da ms. Horatio Cianthi suo vicino per ser-vitio della casa sua dove habita».

59 Ivi, c. 11r.

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 249

Fig. 5 - Roma, fontana pubblica addossata al palazzo della famiglia della Genga, in angolo tra via di Fontanella Borghese e via del Leoncino, 1597. La fontana fu realizzata da Roberto della Genga in cambio della concessione gratuita di due once di acqua Vergine.

250 ALOISIO ANTINORI

La direzione tecnica dell’impresa è affidata a Gian Lorenzo Bernini, che aveva ere-ditato l’incarico di architetto dell’acqua Vergine dal padre Pietro, morto due anni prima. Per coprire le ingenti spese per l’esecuzione dell’opera, si decide di tassare tutti coloro che possiedono fontane private in proporzione alla quantità d’acqua di cui possono disporre, misurata come sempre in once, cioè in relazione al diametro del condotto privato, o fistola.

L’imposizione prevista è di 25 scudi per oncia. Per poterla applicare equamente alla generalità dei soggetti interessati, Bernini fa eseguire un censimento di tutte le utenze private di acqua Vergine collegate ai condotti compresi nel piano d’interven-to, vale a dire all’intera rete costruita durante i pontificati di Gregorio XIII, Sisto V e Clemente VIII per distribuire la nuova acqua di Salone nei rioni Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, Sant’Eustachio, Pigna e Sant’Angelo. Ne deriva un elenco di 319 utenze, per ciascuna delle quali si indica – con poche lacune – il pro-prietario dell’unità immobiliare, il conduttore della stessa se diverso dal proprietario, la quantità d’acqua a disposizione, il conseguente importo della tassa.

Si tratta di un documento di notevole interesse da almeno due diversi punti di vista. Da un lato, infatti, ci fornisce una grande quantità di informazioni sulla distri-buzione degli spazi per la residenza e per il lavoro presso un’ampia parte dei ceti più abbienti della Roma di Urbano VIII: sulle proprietà immobiliari e sulle abitazioni di un gran numero di più o meno noti esponenti della nobiltà, dell’alto clero e delle professioni borghesi; sulle sedi di molte comunità religiose di ogni tipo; sulla loca-lizzazione dei più diversi esercizi commerciali. Si tratta di dati ai quali si è cercato di prestare attenzione, con esiti necessariamente frammentari e incompleti, nelle note. Ma soprattutto il censimento del 1631 ci presenta, a sessant’anni esatti dall’inizio della costruzione del nuovo acquedotto urbano, un quadro particolareggiato di come l’acqua di Salone fosse andata diffondendosi in una città che nello stesso arco di tem-po non aveva smesso di crescere e trasformarsi. E c’induce a riflettere sul rapporto tra il disegno della rete idrica e le scelte insediative dei soggetti sociali emergenti, i quali, nel dotarsi di dimore adeguate al nuovo status – così come li incoraggiava a fare la Quae publice utilia di Gregorio XIII, significativamente datata 1574 – rappre-sentarono il principale motore di quel rinnovamento urbano in articolata relazione con le iniziative dei pontefici. Anche se valutazioni definitive intorno a questo tema saranno possibili solo incrociando i dati sul consumo di acqua Vergine con quelli relativi all’acqua Felice e all’acqua Paola, i cui apporti, nel corso degli stessi decenni, erano andati ad aggiungersi in alcune aree della città – e certamente anche in alcune delle residenze del nostro elenco – a quello dell’acquedotto più antico.

La grande maggioranza degli utenti elencati nel documento del 1631 dispone di una quantità d’acqua Vergine compresa tra un quarto di oncia e un’oncia. Si tenga presente che mezza oncia era considerata «quantità assai notabile per li particolari», e perciò non superabile, nella memoria redatta da Boccapaduli e Cavalieri verso il

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 251

1575: una prescrizione prudenziale che era peraltro rimasta del tutto inattuata. I soggetti che dispongono di 3 o più once d’acqua Vergine sono 27, così suddivisi: 19 famiglie dei diversi gradi dell’aristocrazia (i Borghese, i Peretti, gli eredi del car-dinale Acquaviva, i Sacchetti ancora residenti in palazzo Sforza, gli Aldobrandini, i Rucellai, i Farnese, Crescenzo Crescenzi, i Vittori, i Giustiniani, gli Orsini di Bracciano, i Lancellotti, i Massimo del ramo di Antonio, gli Altemps, i Montoro, i Nari, i della Genga, i Manfroni, i Boccalini), quattro istituti religiosi (il collegio dei Celestini nel palazzo già Caetani, il convento di San Salvatore in Lauro, la chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, il monastero di Santa Chiara), una sede pubblica (la Cancelleria), una sede diplomatica (il palazzo di Firenze), un lavatoio pubblico (quello «nel cortile dei Matriciani», appartenente agli «heredi di Jacomo de Ferrari»), una struttura utilitaria privata (le scuderie dei Borghese).

Quasi tutte queste utenze sono situate lungo il percorso di uno dei rami maggiori dell’acquedotto urbano, o in sua prossimità: una circostanza che ben si spiega in rap-porto al fatto che le spese per la derivazione dell’acqua dai condotti principali erano sempre state a carico dei privati. Le dimore patrizie, per la maggior parte palazzi costruiti o trasformati negli ultimi decenni del XVI secolo o nei primi del XVII, si concentrano particolarmente in due aree. La prima è nel rione Campo Marzio, lungo l’asse dell’attuale via della Fontanella Borghese – prolungamento di via dei Condotti – e nel tratto del Corso prossimo al punto d’incrocio con quell’asse, cioè l’odierno largo Goldoni. La seconda è nella zona intorno al confine tra il rione Sant’Eustachio e il rione Pigna, vale a dire tra via della Scrofa, il Pantheon e la vecchia Dogana.

Si può anche rilevare che le residenze che consumano cospicue quantità di acqua Vergine sono meno numerose nei rioni Ponte e Regola, cioè lungo via dei Coronari, via Giulia e via di Monserrato (ma queste ultime strade dal 1613 erano raggiunte anche dall’acqua Paola), e del tutto assenti nell’ampia area di Parione compresa tra il convento dei Filippini e il lato occidentale di piazza Navona, una zona di edilizia minuta distante dai condotti e abitata in prevalenza dal ceto più modesto.

Quasi tutti i sette edifici che dispongono della maggiore quantità di acqua Vergine – da 5 once a salire – hanno una storia che in relazione a questo vantaggio appare significativa. Tra essi troviamo infatti:

- le dimore degli eredi dei tre ultimi pontefici di grande rilievo: i Borghese, che ricevono ben 25 once per il palazzo in Campo Marzio (voce n. 244), più altre 4 per l’antistante palazzo delle scuderie (n. 243); il principe Peretti, che nella sua dimora presso San Lorenzo in Lucina ne consuma 12 (n. 257); gli Aldobrandini, che nel loro palazzo davanti a San Luigi dei Francesi dispongono di 6 once (n. 147);

- due edifici che erano stati in passato le residenze di cardinali molto presenti nelle fasi iniziali della diffusione dell’acqua di Salone: il palazzo oggi Sacchetti in via Giulia (n. 9), che apparteneva a Giovanni Ricci al tempo in cui questo era stato posto da Pio V, insieme a Flavio Orsini, a capo della prima Deputatio aquae Virginis, e il palazzo

252 ALOISIO ANTINORI

Sforza in Ponte detto poi anche della Cancelleria Vecchia (n. 5), abitato da Francesco Sforza quando questo cardinale, membro della Congregazione super fontibus, aveva ottenuto ripetutamente dai suoi colleghi, nel 1588 e nel 1590, concessioni gratuite di acqua, la seconda volta avvantaggiandosi della rinuncia a costruire nella platea Pontis una fontana pubblica inizialmente prevista ma poi ritenuta inutile60;

- un palazzo che, oltre a essere situato nel punto della prima importante bifor-cazione delle condutture provenienti dalla platea Trinitatis, era appartenuto fino al 1583 a Francesco Jacobilli, gentiluomo di origine folignate probabilmente coinvolto, per le sue competenze di ingegnere idraulico, nella progettazione della nuova rete: il palazzo poi Rucellai e Ruspoli (n. 274)61.

S’impone all’attenzione il gran numero di commercianti e artigiani che nel 1631 possono disporre, nelle loro residenze quasi sempre in affitto e presumibilmen-te coincidenti in molti casi con il luogo di lavoro, di una piccola fontana privata. Scorrendo il documento incontriamo setaroli, speziali e droghieri, sarti, barbieri, ricamatori, vetrai e specchiai, «coronari», pellicciai, guantai, candelai, fornai, pastic-ceri, indoratori, saponai, «ogliarari», vinai, «pupazzari», spadai, «vermicellari», vendi-tori di neve e via dicendo, oltre a vari «mercanti» senza specificazioni e naturalmente diversi osti e albergatori. I lavatoi pubblici citati sono una decina, con disponibilità di acqua compresa tra mezza oncia e tre once. Quanto agli edifici con funzioni di pubblica utilità, va rilevato che ricevono tutti – inclusi gli ospedali di San Giovanni dei Fiorentini e di San Rocco e le carceri di Tordinona e di Corte Savella – quantità d’acqua relativamente modeste (una o al massimo due once), con l’eccezione della Cancelleria apostolica (4 once), che è però anche la lussuosa residenza del cardinale vicecancelliere Ludovico Ludovisi.

Aloisio Antinori

60 Cfr. la nota 4 dell’appendice documentaria.61 Cfr. la nota 89 dell’appendice documentaria.

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 253

APPENDICE

ASR, Presidenza delle Strade, 446[c. 48r]Adì 10 Genaro 1631Tassa e contributione fatta per la spesa che si deve fare nel rifare parte delli Condotti di nuovo, et parte accomodare secondo che farà de bisogno, cominciando alla Botte nella Piazza della S.ma Trinità di Monti et seguitarli per Strada di Condotti, Scrofa, S.to Agostino, Coronari sino alla Chiavica di S.ta Lucia e per Banchi, Piazza Navona, verso corte Savella, la Rotonna e verso la Ciambella, conforme il decreto fatto da Mons. Cicalotto Aud[ito]re del Sig. Card[ina]le Camerlengo e l’ordine dato a bocca da N[ostro] S[ignore] al med[esi]mo Monsig.re Cicalotto et il Sig.r Cavagliere Bernino Architetto e diputato di d[ett]a opera, e scandaglio della spesa che si doverà fare; fatto dal medesimo Sig.r Cavagliere Bernino, all’infrascritti padroni che imboccano le loro fistole nelli Condotti Publici et si tassano […] de sc. 25 per oncia, fatta da me sottoscritto Architetto Deput[at]o et SS.ri Deputati.

Monte Giordano1. Anibale Manescalco, tiene l’oste della Spada 0½ sc. 12:50

Torna alla Chiavica di S.ta Lucia rincontro la Chiesa di S.to Stefano1

2. Lodovico Galluccio, hab. lui 0½ sc. 12:503. Guido Palaggio, spigionata 1 sc. 254. Gio. Battista Biondi nepote del Patriarca Biondi2, hab. Felice de Todis Notaro3 1 sc. 255. SS.ri Sacchetti, habitano loro, per il Palazzo delli SS.ri Sforzi4 6 sc. 1 506. Pietro Pescatore per doi fistole, hab. lui e Gio. Pavolo Posterla mercante 1 sc. 25[c. 48v]7. Cosimo Morelli, hab. lui rincontro S. Biascio in strada Giulia 0½ sc. 12:508. Camillo Curto per doi fistole, ha una hab. lui in strada Giulia,

1 Si tratta dell’antica chiesa di Santo Stefano in Piscinula, situata in via dei Banchi Vecchi, quasi di fronte a Santa Lucia in Piscinula. Trasformata nella prima metà del XVIII secolo e presente nella pianta del Nolli, fu demolita poco prima del 1870: cfr. Parione («Guide Rionali di Roma»), I-II, a cura di C. Pericoli Ridolfini, Roma, Fratelli Palombi, II, p. 58.

2 Su Fabio Biondi, l’ecclesiastico marchigiano molto vicino a Sisto V, che lo elevò al cardinalato nel 1588 con il titolo di patriarca di Gerusalemme, si veda la voce non firmata in Dizionario Biografico degli Italiani, 10, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1968, pp. 526-527.

3 Felice de Todis (Felix de Totis) è attivo tra i segretari e cancellieri della Camera apostolica dal 1614 al 1633. 4 Nel 1631 i Sacchetti abitano ancora nel palazzo degli Sforza, cioè l’antica Cancelleria apostolica

costruita da Rodrigo Borgia a metà del XV secolo. Il 30 giugno 1590 il cardinale camerlengo Enrico Caetani decide di donare al cardinale Francesco Sforza per il suo palazzo «in Regione Pontis», «aquam iam destinatam pro fonte iam non tunc amplius [construendo], ob incapacitatem loci et alias dignas postea consideratas causas et impedimenta, in Platea Pontis, inanem et nemini inservientem»: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 85v-86r. La quantità dell’acqua non è precisata. La donazione è ribadita a nome dall’intera Congregazione – formata, oltre che dal camerlengo Caetani, dai cardinali Albani, Simoncelli, Canani, Salviati, Spinola, Giustiniani e del Monte, e della quale anche lo Sforza in questo periodo fa parte – il successivo 13 luglio (ivi, cc. 89r-v). Francesco Sforza aveva già ottenuto gra-tuitamente tre once d’acqua Vergine il 10 luglio 1588: ivi, cc. 52r-v. L’interessante episodio fu segnalato in C. d’onofrio, Acque e fontane, cit., p. 100 e nota 18.

254 ALOISIO ANTINORI

et l’altra casa Stefano del Grillo mercante 1 sc. 259. Mons.r Acqua Viva in Strada Giulia5 7 sc. 1 7510. Camilla Scarlati, hab. Silvestro Matioli setarolo nella strada che va in Banchi 1 sc. 2511. Contessa Spada, hab. Pavolo Todeschi 0½ sc. 12:5012. Heredi di Marcantonio sartore, hab. loro 0¼ sc. 6:2513. Heredi di Filippo Tassini, hab. Defendi de Vecchi mercante 0¾ sc. 18:7514. Heredi di Tomasso Brancavaglieri setarolo, hab. loro 0½ sc. 12:5015. Heredi di Beni del Bene6 rincontro il vicolo de’ Cimatori in d[ett]a strada, hab. Clemente Guiducci spetiale 0½ sc. 12:5016. Giulio Buratti7, S.ta Caterina della Rota et Moniche delle Convertite, hab. il Banco de Scaglia a S. Gio. de’ Fiorentini 1 sc. 2517. Horatio Falconiere, hab. Gio. Maria Angelini sartore nella strada che viene in Banchi 1 sc. 2518. Heredi de Geremia Ghelfi, hab. loro in strada Pavolina 1 sc. 2519. Iacomo Antonio Camaiano, hab. li Palaggi 1 sc. 2520. Ospidale di S. Gio. de’ Fiorentini8, acqua nova 1 sc. 2521. Heredi del Galletto dove è la fontanella rincontro a d[ett]o, hab. la Sig. Bona Bona 0½ sc. 12:50[c. 49r]22. Congregatione de Propaganda Fide, hab. li SS.ri Del Nero rincontro la Zeccha 0½ sc. 12:5023. Pietro Antonio Catalone per doi fistole, hab. lui et il Mosca9 notaro et altri per doi fistole 2 sc. 50

5 Si tratta del grande edificio oggi noto come palazzo Sacchetti. Il cardinale Ottavio Acquaviva d’Aragona l’aveva acquistato nel 1608 e vi aveva abitato fino alla sua morte nel dicembre 1612. Più tardi il palazzo era stato ceduto in affitto al cardinale Paolo Camillo Sfondrati, e si era più volte considerata la possibilità di venderlo. Tuttavia – sebbene un Avviso del 7 luglio 1618 riferisca di un acquisto da parte del cardinale Giovanni Battista Leni – nel 1631, quando è redatto il documento in esame, l’edificio apparteneva ancora agli eredi Acquaviva, che lo venderanno soltanto nel 1649 ai Sacchetti. Il motivo per cui il palazzo gode di una così cospicua dotazione di acqua va probabilmente cercato nel fatto che nell’ottavo decennio del Cinquecento, quando prende avvio la realizzazione del-la nuova rete dell’acqua Vergine, il palazzo apparteneva a Giovanni Ricci (che l’aveva acquistato nel 1552 da Orazio di Antonio da Sangallo), ossia proprio al cardinale che, insieme al suo collega Flavio Orsini, era stato posto da Pio V a capo della prima Deputatio aquae Virginis: cfr. supra nel testo. Sul palazzo si veda l. SAlerno, Palazzo Sacchetti, in l. SAlerno-l. SPezzAferro-m. tAfuri, Via Giulia, cit., pp. 288-313; ch.L. frommel, L’architettura, in Palazzo Sacchetti, a cura di S. Schütze, Roma, De Luca, pp. 45-75.

6 Gregorio «Bene in bene» (Benimbeni) aveva acquistato un quarto di oncia il 7 dicembre 1576: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 13r-13v.

7 Si tratta certamente del ben noto ingegnere militare che, nato nel 1577 a Senigallia, si era trasferito all’inizio del secolo a Roma, affermandosi in breve tempo come specialista di fortificazioni. Su di lui si veda P. SPAgneSi, Castel Sant’Angelo. La fortezza di Roma, Roma, Fratelli Palombi, 1995, pp. 57-88.

8 L’ospedale dei Fiorentini era stato parzialmente ricostruito da Carlo Maderno tra il 1607 e il 1610 o poco dopo. Fu demolito nel quarto decennio del secolo scorso per l’apertura della strada in asse con il nuovo ponte Principe Amedeo: H. hibbArd, Carlo Maderno and Roman architecture, 1580-1630, Lon-don, Zwemmer, 1971, ed. it. Carlo Maderno, a cura di A. Scotti Tosini, Milano, Electa, 2001, p. 191.

9 Anche Arsenio Mosca (Arsenius Musca) è, come Felice de Todis (cfr. supra la nota 3), prossimo alla fine di una lunga carriera: egli era stato infatti notaio del Vicario nel 1611 e poi notaio del Tribunale

L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 255

Banchi24. Pirro Mattei per tre parte et per una parte li SS.ri Can[oni]ci di S. Pietro, hab. il Belgio notaro10 A.C. 1 sc. 2525. Il Cavagliere Scarlati per la casa dove stava l’Amadeo11 notaro spigionata, et nella botega hab. il barbiere 1 sc. 2526. Felice Scarlati per la casa dove sta il Banco di S. Spirito12 1½ sc. 37:5027. S.ma Anunziata in compagnia con il Sig. Marchese Giustiniano, hab. Belardino Capponi et altri 1 sc. 2528. Heredi di Pavolo Alberini13, hab. Mons. Fagnani e Tiburtio Valentini spetiale et altri 2½ sc. 62:5029. Botega spigionata ataccato il guantaro dell’Aquila 0¼ sc. 6:2530. Pietrozzi Altoviti14 in Ponte et per la casa delli SS.ri Accioli e Martelli ass.me 2½ sc. 62:50

Strada che da Banchi va alli Coronari31. Domenico Lini sarto, hab. lui 0½ sc. 12:5032. Gio. Battista Ariotti, hab. lui et Antonio recamatore 0¼ sc. 6:25

dell’Auditor Camerae dal 1612 al 1631.10 Francesco Giacomo Belgio iunior (Franciscus Iacobus Belgius) è notaio del Tribunale dell’Auditor

Camerae dal 1630 al 1653. Suo nonno Francesco Giacomo Belgio senior aveva ricoperto lo stesso inca-rico dal 1587 al 1601.

11 Domenico Amadeo (Dominicus Amadeus) aveva rogato come notaio del Tribunale dell’Auditor Camerae dal 1602 al 1629.

12 Nel 1607, l’anno dopo la sua istituzione da parte di Paolo V, il Banco di Santo Spirito era stato sistemato in una «casa» in Banchi di proprietà di un Annibale Guerra: cfr. E. Ponti, Il Banco di Santo Spirito, Roma, Banco di Santo Spirito, 1941, pp. 59-63. Il Felice Scarlati citato nel nostro documento potrebbe dunque essere un successivo proprietario dello stesso edificio, oppure il Banco, contrariamente a quanto afferma Ponti, potrebbe essersi trasferito prima del 1631 in un’altra sede nella stessa zona.

13 Si tratta certamente del palazzo che Raffaello aveva progettato per Giulio Alberini tra il 1514-1515 e il 1518. Dopo la morte di Raffaello nel 1520, la costruzione dell’edificio era proseguita per qualche tempo sotto la direzione di Giulio Romano, ma, arrestatasi subito dopo il quarto asse del fronte su via dei Banchi, verrà portata a termine solo nel settimo decennio dell’Ottocento. Sulla storia dell’edi-ficio: ch.l. frommel, Der Römische Palastbau der Hochrenaissance, I-III, Tübingen, Wasmuth, 1973, II, pp. 1-12; P.N. PAgliArA, Palazzo Alberini, in Raffaello architetto, catalogo della mostra (Roma 1984), a cura di Ch.L. Frommel-S. Ray-M. Tafuri, Milano, Electa, 1984, pp. 171-188. Paolo Alberini acquista un’oncia di acqua Vergine per il suo «palatium positum Romae in Regione Pontis» il 10 giugno 1597: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 160r-v.

14 Il grande palazzo Altoviti sorgeva sulla platea Pontis e fu demolito nel 1888 per la creazione del Lungotevere. Era stato acquistato al tempo di Leone X dal banchiere fiorentino Antonio Altoviti e rinnovato e ampliato intorno alla metà del XVI secolo da suo figlio, il celebre mecenate Bindo. Dal rife-rimento all’attigua «casa delli SS.ri Acci[iaiu]oli e Martelli assieme» si comprende che si concentravano in quel punto le proprietà immobiliari di tre delle più importanti famiglie fiorentine. Su una circostanza significativa del rapporto di solidarietà che legava gli Altoviti ai Martelli, si veda anche E. mori, «Tot reges in urbe Roma quot cives». Cittadinanza e nobiltà a Roma tra Cinque e Seicento, «Roma moderna e contemporanea», IV, 2, 1996, pp. 379-401, in particolare p. 393. Cfr. anche ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 26v-27r: «Altra simile patente fu spedita in persona de Mons. Ill.mo et Rev.mo Agustino Cusano Aud[ito]re della Rev.a C[amera] Ap[osto]lica de mezza oncia di acqua per il pa-lazzo delli Acciaioli dove al p[rese]nte habita, da pigliarsi dal condotto che porta l’acqua in ponte overo da quello che la [sic] presa l’Ill.mo et Rev.mo Card.le Lancellotto», in data 29 aprile 1587. Sul palazzo Altoviti: P. PortogheSi, Roma nel Rinascimento, s.l., Milano, Electa, 1971, pp. 443-444.

256 ALOISIO ANTINORI

33. Felice S. Pietro, hab. Francesco Arigo pasticero in d[etto] 0½ sc. 12:50

[c. 49v]Strada de Panico34. Heredi di Bartolomeo Veltrini droghiero in Ponte 0½ sc. 12:5035. Li Preti di S. Celso in Banchi 0½ sc. 12:5036. Gio. Battista Martino spetiale 1 sc. 2537. Heredi di Gio. Pietro bicchieraro in Panico, hab. lui 0½ sc. 12:5038. Gio. Battista Fascianello medico rincontro la fontanella nel vicolo che non ha riuscita, hab. Vincenzo oste 1½ sc. 37:50

Strada de’ Coronari39. Horatio Bonetti, hab. il fondico di S. Marco 0½ sc. 12:5040. Marliani Canonico di S. Maria in via Lata, hab. Cesare recamatore 0½ sc. 12:5041. Francesco Mancinelli, hab. Gio. Battista Gioria 0¼ sc. 6:2542. Pietro specchiaro, hab. la stufa de Panico 0½ sc. 12:5043. S. Iacomo dell’Incurabili, hab. Gio. Andrea barbiere 0½ sc. 12:5044. Heredi di Massei, hab. Monsig. Vecchiarello et altri 0½ sc. 12:5045. Monsig. Vecchiarelli15, hab. Gio. Andrea et Gioseppe et altri 1 sc. 2546. Daniello Paletto, hab. Pietro Gorti 0½ sc. 12:5047. Monsig. Lanuvio, hab. lui 1 sc. 2548. Ottavio Celio nel cantone rincontro la Madonnella, hab. lui 0½ sc. 12:50

[c. 50r] Seguita per li Coronari49. Casa della S.ma Ternità de Ponte Sisto, hab. Anibale Gagliardo 0½ sc. 12:5050. Il Curato di S. Simone Giuda per doi parte et per un’altra parte della S.ma Madonna della Consolatione, hab. Daniello Porto 0½ sc. 12:5051. Sig. D. Pavolo Giordano per il Palazzo16 3 sc. 7552. Casa rincontro a d[ett]o del S.mo Salvatore del Lauoro, hab. Girolimo coronaro vecino cartonaro 0¼ sc. 6:2553. Il Sig. Card.le Caetano per il lavatore all’Orso 1 sc. 2554. Tordinona di S. Girolimo della Carità17 1 sc. 2555. Frati del S.mo Salvatore del Lauoro per il convento18 et altri 4½ sc. 1 12:50

15 Si tratta probabilmente del palazzo tra San Salvatore in Lauro e l’attuale piazza dei Coronari co-struito al tempo di Gregorio XIII dal nobile reatino e abbreviatore apostolico Mariano Vecchiarelli.