Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas / The shoes used by the Incas to the...

Transcript of Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas / The shoes used by the Incas to the...

91

Investigaciones arqueológicas del TahuantinsuyoREVISTA HAUCAYPATA

Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas

Christian [email protected]

VITRY, Christian, 2014. Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas. Revista Haucaypata. Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo. Nro. 8: 91-109. Lima.

Introducción Desde hace varias décadas se investigan los picos de la cordillera donde los Incas realizaron ceremonias y ofrendas. Hasta el presente existe un registro aproximado de dos centenares de montañas con evidencias arqueológicas y la mayoría de ellas superan ampliamente la cota de los 5000 metros de altura, donde las condi-ciones ambientales son extremas (Vitry 2008: 51). Uno de los temas sin resolver, respecto a la indumentaria utilizada por los Incas para so-portar el riguroso frío de esos ambientes, era el calzado, ya que no existían registros arqueoló-gicos o históricos que hicieran referencia a los mismos. Recientemente se produjo un hallazgo arqueo-lógico a una altura de 5200 msnm, en las proxi-midades de uno de los ocho sitios que integran el complejo arqueológico del volcán Llullailla-

co, ubicado en el límite internacional entre Ar-gentina y Chile. Luego de los trabajos realizados en el laboratorio del Museo de Arqueología de Alta Montaña (Salta, Argentina) se confirmó que se trataba de calzados especialmente preparados para soportar el frío (Vitry 2013). Ante la ausen-cia de publicaciones referidas al tema se inició un trabajo de consulta a investigadores de dife-rentes países, sin obtener resultados positivos a excepción del Dr. Johan Reinhard, quien en 1995 había observado y fotografiado un calzado simi-lar proveniente del Nevado de Ampato en Are-quipa, Perú. El hallazgo del Llullaillaco consistió en cinco calzados impares, de diferentes confecciones y tamaños. En el laboratorio trabajamos con tres (F1, F2 y F3) y a continuación damos a conocer los avances de los estudios realizados a dos de ellos (F1 y F2).

Resumen En el presente artículo se dan a conocer los resultados de un reciente hallazgo efectuado a nivel superficial en uno de los sitios arqueológicos del volcán Llullaillaco (6739 msnm). Tras un proceso de limpieza y acondicionamiento, realizado en el laboratorio del Museo de Arqueología de Alta Montaña, se pudieron observar, registrar y describir tres objetos textiles que resultaron ser un tipo de calzado de abrigo empleado por los Incas para ascender a las altas montañas donde se realizaban ofrendas. Hasta el presente, no existían antecedentes publicados respecto a esta variedad tan específica de calzado, por lo que se abre un nuevo panorama en los estudios arqueológicos del Tawantinsuyo.

Palabras claves: Calzado prehispánico, volcán Llullaillaco, arqueología de alta montaña, Incas.

Abstract This article discusses the results of a recent surface find made at one of the archaeological sites on the Llullaillaco volcano (6739 m), located on the international border between Argentina and Chile. After a process of cleaning and conservation in the laboratory of the Museum of High Altitude Archaeology, it was possible to observe, record and describe three textile objects that turned out to be a type of shoe used by the Incas to ascend to the high mountains to perform offerings. Thus far, no data regarding this very specific type of footwear has been published, so the current work reveals new insights in the archaeology of the Incas.

Keywords: Prehispanic footwear, Llullaillaco volcano, high mountain archaeology, Incas.

92

Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas

Christian Vitry

El hallazgo de los calzados En enero de 2010 un grupo integrado por investigadores del proyecto Qhapaq Ñan y to-pógrafos del Instituto Geográfico Nacional, se encontraba en la base del volcán Llullaillaco realizando planos de los sitios arqueológicos y tareas relacionadas con el proceso de nomina-ción del volcán como Patrimonio de la Huma-nidad ante la UNESCO. Uno de los topógrafos nos avisó que había observado algo en el hueco de una roca, al llegar al lugar pudimos compro-bar que se trataba de textiles. En ese momento no contábamos con ningún elemento contene-dor para recolectarlos, por lo que decidimos dejarlos en el lugar y regresar el próximo año. Así, a fines de 2011 nos encontrábamos nue-vamente en el volcán. El equipo ahora estaba integrado por Mario Lazarovich y Diego Sberna de la Dirección General de Patrimonio Cultu-ral; Gonzalo Cristófani de la Secretaría de Am-biente y Desarrollo Sustentable y el que escribe del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), quienes a su vez realizábamos tra-

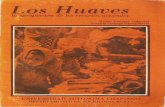

bajos técnicos para el Proyecto Qhapaq Ñan-Sis-tema Vial Andino. A una altura de 5200 msnm, cerca de uno de los sitios arqueológicos de la base relocalizamos el lugar donde habíamos observado el año ante-rior los textiles. Los calzados estaban todos jun-tos en el hueco natural de una roca (imagen 1), formando un bulto de textiles inidentificables y semi cubiertos con una roca mediana. Documen-tamos el lugar, tomamos fotografías y un punto con el posicionador geográfico satelital (GPS), luego procedimos a ubicar los elementos en una bolsa estéril y sellada, para que no sufrieran nin-gún tipo de contaminación durante el traslado al laboratorio. Al regresar de aquella expedición se derivó el material al responsable del laboratorio del MAAM, señor Pedro Santillán. Luego de una se-mana ya estaban los textiles separados, se tra-taba de cinco calzados en diferentes estados de conservación, ninguno formaba par y se pudo distinguir dos modelos de confección bien dife-renciados.

Imagen 1. Lugar del hallazgo a una altura de 5200 msnm en el volcán Llullaillaco. Se aprecia la oquedad de la roca y los textiles en su interior debajo de una piedra.

93

Investigaciones arqueológicas del TahuantinsuyoREVISTA HAUCAYPATA

Las tareas de conservación En el laboratorio del MAAM se realizaron una serie de actividades para la preservación y con-servación de los objetos. Dichas tareas estuvie-ron a cargo del señor Pedro Oscar Santillán y consistieron en: 1. Registro inicial del material, para lo cual se empleó una ficha técnica de ingreso al la-boratorio. Los campos que se consideran con-templan información tal como fecha, respon-sables, lugar del hallazgo, altura, coordenadas, breve descripción del sitio y condiciones de

recolección y toda información de importancia contextual. Luego se registraron las medidas: largo, ancho, alto, espesor y peso (Tabla 1) y se realizaron croquis que facilitan la interpretación de las mediciones realizadas. Posteriormente se tomaron fotografías con escala gráfica y se reali-zaron observaciones y comentarios sobre los ob-jetos, información que tendrá utilidad en futuras investigaciones. 2. Una vez completada la ficha, se procedió a la estabilización del material para evitar conta-minar a otras colecciones (imagen 2). Esta tarea

Tabla 1. Dimensiones de los calzados F1 y F2.

94

consistió en aislar a los objetos recién incor-porados ubicándolos en campanas especiales, donde fueron observados minuciosamente y se trató de eliminar todo factor que pudiese afec-tarlos (ácaros, polillas, hongos, etc.). Este pro-ceso se realizó en un período de tres a cuatro días. En el interior de las campanas se introdu-jo sílica gel a efectos de disminuir la humedad relativa del ambiente. 3. Una vez estabilizado el material se realizó una limpieza superficial mecánica utilizan-do cepillos y pinceles pequeños y esteriliza-dos (imagen 3). Todo el polvillo o sedimentos extraídos de los objetos fueron guardados en pequeños frascos esterilizados (Hidrologix Tu-bes) para futuros estudios. 4. Finalmente, se realizó una segunda inter-vención, más profunda, donde se aplicó el si-guiente tratamiento: - Humectación de los textiles con el objeto de ablandarlos y poderlos manipular sin producir ruptura de las fibras. Se llevó a un rango com-prendido entre 52 y 58 % de humedad.

- Micro cepillado y utilización de una aspira-dora pequeña de laboratorio. Todo el sedimento extraído fue guardado en frascos esterilizados. - Deshumidificación del textil realizada en for-ma gradual. Al cabo de 72 horas la humedad que-dó estabilizada en 44%. - Armado de soportes y cajas contenedoras con materiales apropiados para la conservación de los objetos, construidas con materias primas li-bres de ácidos, ignífugas e hidrófugas (imagen 4). - Una vez ubicados los calzados en sus soportes se realizó un control permanente (diario), mi-diendo la humedad relativa y la temperatura, y un monitoreo del aspecto físico visible (cambio de forma, color, emanación de olores, etc.) du-rante varios meses hasta comprobar la estabili-dad de los mismos.

Variedades de calzados prehispánicos En el mundo andino prehispánico, donde exis-tió gran diversidad de grupos étnicos y ambien-tes geográficos, hubo diferentes tipos de calzados y también de nombres que los identificaron. To-

Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas

Christian Vitry

Imagen 2. Primeros trabajos de estabilización del material en el laboratorio del MAAM.

95

Investigaciones arqueológicas del TahuantinsuyoREVISTA HAUCAYPATA

Imagen 3. Limpieza superficial mecánica, con cepillos y pinceles.

Imagen 4. Caja contenedora para la conservación de los materiales.

96

Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas

Christian Vitry

maremos como referencia la nomenclatura propuesta por Abal (2010). Los calzados se pueden agrupar en dos varie-dades: uno abierto como sandalia, donde los dedos están descubiertos o cubiertos parcial-mente y otro cerrado, similar a un mocasín. Los más utilizados fueron los primeros y se co-nocen numerosas variedades y nombres regio-nales. En este trabajo consideraremos cuatro con claras diferencias: ojota, shukuy, chápito y llanke (Abal 2010: 187 y Vitry 2013 y 2014). La ojota (usuta o ushuta) es el término más co-nocido para denominar a las sandalias andinas y suele usarse como sinónimo de la mayoría de calzados abiertos, pero también es el menos presente en las evidencias arqueológicas de los Andes meridionales. Las ushutas tienen una suela de cuero o fibra vegetal de donde salen tres amarres, dos para el talón y uno que pasa entre el primer y segundo artejo (dedo gordo y el siguiente). En estos amarres se sujetan los cordeles de pelo de camélido, cintas de cuero o de fibra vegetal que fijan el pie a la suela (ima-gen 5). Los calzados conocidos como abarca o shukuy, chápito, y llanke son variedades de un mismo tipo de calzado en el sentido de que poseen cua-

tro amarres, dos en la parte anterior y dos en la posterior, vinculados por correas de pelo de ca-mélido, fibra vegetal o cuero (Abal 2010: 187); la diferencia entre éstos radica en la manera de confeccionar la capellada y también en la ubica-ción de los amarres (imágenes 6, 7 y 8). La siguiente cita de Bernabé Cobo nos da cuen-ta de la confusión respecto al nombre de dos sandalias, donde se utiliza el nombre genérico de “usuta” pero se describe al llanke: “Al calza-do que usaban llamaban usuta; hácenlo de una suela más corta que lo largo del pie, de suerte que traen los dedos fuera dellos, para agarrar con ellos cuando suben cuesta arriba. No tienen más obra estos zapatos que las dichas suelas, atadas de los talones al empeine del pie con cier-tos cordones de lana tan gruesos como el dedo, hechos con gran curiosidad, porque son redon-dos y blandos, por tener sacado el pelo como rizo o como pelo de alfombra, de colores muy vivos y hermosas labores, respecto de que toda la gala del calzado la ponen en estas ligaduras” (Cobo 1962: 238 [1653: tomo II]). De los calzados cerrados tipo mocasín se pue-den mencionar, en términos generales, el pollco y el kawkachu, ambos fabricados con cueros de camélido, venado o lobos marinos. El prime-

Imagen 5. Sandalia tipo ojota o ushuta. Posee tres amarres, los dos anteriores se unen en uno solo en la parte posterior. Dibujo de Gastón Vitry.

97Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo

REVISTA HAUCAYPATA

Imagen 6. Sandalia tipo shukuy o abarca. Posee cuatro amarres, pero los anteriores se encuentran ubicados de tal manera que las cintas cubren parcialmente los dedos del pie. Dibujo de Gastón Vitry.

98

Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas

Christian Vitry

Imagen 7. Sandalia tipo chápito. Desde los amarres posteriores salen las cintas o tiras que cruzan el empeine y se fijan en los amarres anteriores opuestos. Dibujo de Gastón Vitry.

Imagen 8. Sandalia tipo llanke. Desde los amarres anteriores salen las tiras directamente hacia los amarres posteriores sin cruzar por el empeine, luego otra cinta cruza el empeine y ajusta el calzado al pie. Dibujo: Gastón

Vitry.

99Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo

REVISTA HAUCAYPATA

Imagen 9. Calzado cerrado tipo pollco o pollqo, que formaba parte del ajuar de la momia infantil femenina (Niña del Rayo) del volcán Llullaillaco. Fotografía cedida por Lisardo Maggipinto, Museo de Arqueología de

Alta Montaña.

Imagen 10. Calzado de abrigo para montaña hallado en el Nevado de Ampato (6312 m) en Arequipa, Perú. Fo-tografía cedida por el Dr. Johan Reinhard.

100

Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas

Christian Vitry

ro, de fina confección, fue usado para las cere-monias y las ofrendas (imagen 9) y el segundo es muy resistente a las inclemencias del tiempo y a las largas caminatas que realizaban los ca-ravaneros con sus recuas de llamas a través de la cordillera.

Un nombre para una evidencia no des-cripta Al hallarnos frente a un hallazgo nuevo, de-bíamos asignarle un nombre debido a que no estaba en la clasificación de calzados conocidos en la bibliografía para el ámbito andino. Desde el principio primó la idea de asignar-le un nombre literal de acuerdo a su función, algo que identifique los dos elementos que lo caracterizan: calzado y montaña. No tenemos mayores dudas de que estos calzados fueron exclusivamente utilizados para subir las mon-tañas, caso contrario ya se habrían encontrado en otros contextos que, sin ser de alta monta-ña, son igualmente fríos y ameritarían un buen abrigo, no ha sido así hasta el momento. El úni-co dato de un calzado similar fue aportado por el Dr. Johan Reinhard (comunicación perso-nal) y proviene de un contexto de alta montaña (imagen 10). Asimismo, una pieza textil den-tro de una sandalia en el contexto funerario de la momia del cerro El Toro (San Juan, Argenti-na) posee la misma técnica, solo que está con-feccionada con dos capas de pelo de camélido y se trataría de un calcetín (Michieli 2008: 129). A través de los vocabularios del idioma que-chua (González Holguín 1989 [1608]) teníamos conocimiento que montaña se traducía como “orco” u “orqo”. La duda era si podíamos asig-narle el nombre “pollco”, de los cuales tenía-mos evidencia gráfica y material en el MAAM, o pensar quizás en el nombre “kawkachu”, que se trata de un calzado rústico y cerrado como el pollco. Finalmente surgió el nombre “orco kawka-chun” que se traduce como “calzado de mon-taña”, las investigaciones futuras, los especia-listas en idioma quechua y fundamentalmente el tiempo dirán si fue acertado o no, pero por lo pronto y a los efectos de este trabajo inicial utilizaremos ese nombre.

Descripción general del orco kawka-chun Este calzado, de confección simple, probable-

mente fue hecho en la propia base de la montaña antes del ascenso. Está confeccionado con una o dos telas de pelo de camélido común -abas-ca o ahuasca- (Gisbert et al. 1987: 18) de forma rectangular, posiblemente proveniente de al-gún saco, costal o prenda de abrigo en desuso. El rectángulo textil se pliega en sí mismo dos, tres o cuatro veces –dependiendo del tamaño de la tela- hasta formar una faja o rectángulo muy alargado de cuatro o más capas. Luego se unen los dos extremos de la faja por el lado posterior o del talón dando la forma y tamaño del pie; segui-damente se pliega la mitad inferior que formará la suela, solapando los géneros opuestos y reali-zando puntadas con los hilos de cabello humano o fibras de camélidos con fibras vegetales, dando como resultado un grosor que duplica las capas con la cual se confeccionan los pliegues. En la parte anterior y posterior de la suela los pliegues son más numerosos por lo que el grosor en estos lugares es mayor que en el resto. La parte supe-rior del calzado se conforma a través de sucesi-vos pliegues en “S” que no superan los 2 cm. cada uno y que fruncen la tela generando la abertura oval donde se introduce el pie (imagen 11). Los pliegues fueron cosidos con hilos formados de cabello humano y fibra de camélidos. El ejemplar F1 está formado por seis capas de dos tramas textiles diferentes, una gruesa y otra más fina pero de textura más densa, lo que hace pensar en la primera como capa de abrigo y la segunda como capa protectora contra el viento. En la abertura, sobre la parte lateral derecha, se observa un cordel de color marrón oscuro de unos 4.6 mm. de diámetro compuesto por tres fibras torsionadas en “Z” que forma una argolla de 60 mm. de diámetro que se une y remata en un nudo conocido como “ocho doble”. Próximo a éste, se aprecia otro cordel de 1.1 mm. de color marrón claro y de muy buena confección, siendo ambos de fibras de camélidos. Se observan ade-más otros hilos de confección simple de uno o dos colores, en este segundo caso blanco y ma-rrón (imágenes 12 y 13). Posee una tela cobertora de color beige y un sis-tema de costuras en el empeine que da la sensa-ción de ser cordones para ajustar el calzado, pero no se trata de ello sino de un ornamento (imagen 14). Estos cordones anudados (nudo doble) tie-nen la particularidad de estar confeccionados con cabello humano, trenzados en “S” y representan el punto de unión de otros hilos de dos colores

101Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo

REVISTA HAUCAYPATA

Imagen 11. Proceso de confección del calzado partiendo de un textil confeccionado con de pelo de camélido, que se va plegando y cosiendo. Dibujo de Christian Vitry.

contrastantes (marrón oscuro y beige) trenza-dos en “Z”, que recorren superficialmente el calzado con largas puntadas y parece ser tam-bién ornamental (imágenes 13 y 14). El interior del calzado es suave al tacto, lo que hace pensar en la posibilidad que haya sido uti-lizado con el pie desnudo. En la base se apre-cian las costuras estructurales del calzado, las cuales están hechas con hilos de cabello huma-no o de fibra vegetal y de camélido. Al igual que todos los calzados hallados posee el talón totalmente desgastado, producto del ascenso. El calzado F2 es más pequeño que el anterior y está confeccionado con una sola tela de pelo de camélido plegada tres veces en sí misma, lo que generó una faja de cuatro capas. La muestra es de varios colores y nos hace pensar en la posi-

bilidad de que se trate de algún retazo de prenda de vestir, sacos o costales o bien frazadas delga-das reutilizadas (imágenes 15, 16 y 17). Uno de los trabajos de experimentación reali-zados en el laboratorio consistió en la confección de un calzado similar. Nos interesaba saber la cantidad de tela empleada para cada calzado y en este caso particular (F2) pudimos llegar a la conclusión que fue necesario una tela de 70 x 50 cm., aproximadamente, que plegada tres veces nos dio una faja de 12,5 cm. x 70 cm. y de cuatro capas, sobre la cual realizamos todo el proceso graficado en la imagen 12 hasta lograr un calzado de las dimensiones de F2. Las costuras de los bordes superiores, que for-man la abertura del calzado, están realizadas en su totalidad con hilos de cabello humano tor-sionados en “S” (imagen 17), mientras que en el

102

Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas

Christian Vitry

Imagen 12. Vista en planta del calzado F1. Se puede apreciar perfectamente el desgaste del talón, el cordel anu-dado lateral y el ornamento del empeine donde convergen los hilos bicolores.

Imagen 13 Vista lateral del calzado F1. Se observan las dos telas que lo conforman, las largas puntadas del hilo bicolor y el cabello anudado del empeine.

103Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo

REVISTA HAUCAYPATA

Imagen 14. Detalle de la zona del empeine del calzado F1. Se aprecian los hilos bicolores que convergen en el cordel de cabello humano que está anudado sobre el empeine.

Imagen 15. Vista en planta del calzado F2. Se puede apreciar los diferentes colores de la tela empleada, el des-gaste del talón y las costuras que forman la abertura y que fueron hechas con cabello humano.

104

Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas

Christian Vitry

resto del calzado se aprecian otros tipos de fi-bras además del cabello. El talón también se encuentra totalmente desgastado (imagen 15).

Componentes simbólicos en los calza-dos Nos encontramos frente a un tipo de calzado de confección simple, realizado con materias primas ordinarias y de fácil adquisición. Sin embargo, poseen algunos elementos que po-drían estar relacionados con el mundo mágico-religioso andino, que queremos destacar. López Campeny (2009: 459) analiza la parti-cipación de tres atributos textiles en aspectos vinculados con el ritual mortuorio en la puna de Catamarca: “… el hilado de torsión zurda o llok’e, los nudos rituales y el empleo de cabe-llo humano”. Salvando las diferencias del caso, ya que los calzados no se hallaban formando parte de un contexto mortuorio, pensamos que podría existir alguna relación entre estos tres

atributos vinculados a los rituales del mundo de los muertos y a los participantes del mundo de los vivos, que fueron los responsables de prepa-rar las tumbas, participar en las ceremonias y que estuvieron transitando por lugares de gran valor religioso y ritual como son las montañas donde se realizaron capacochas. El orco kawkachun po-see los tres atributos mencionados por la autora: hilo lloke, cabello humano y nudos.

Lloke, un hilo con poderes “Otros hichezeros toman un hilo torcido a lo esquierdo con blanco y negro y ponen en los ca-minos. Lo estiran y lo ponen como lazos de los demonios por donde an de pasar sus enemigos, para que le coxa el lazo y hechisos puesto en ellas hecho sus encantamientos, para que cayga en peligro de la enfermedad y padesca y muera el quien quebró el hilo...” (Poma de Ayala 1992: 275 [1615: 275]). El lloke es un hilo de carácter ceremonial y se

Imagen 16. Vista general del calzado F2.

105Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo

REVISTA HAUCAYPATA

Imagen 17. Detalle de los pliegues superiores del calzado F2 cosidos con hilo de cabello humano.

caracteriza por su torsión hacia la izquierda, en sentido anti horario, al revés de lo que es común. Algunas comunidades andinas tienen la creencia que este tipo de hilado se relacio-na con el mundo de los muertos, dicen que es porque el difunto ya no tiene fuerza o energía vital (Grebe Vicuña e Hidalgo s/f: 15; citado en López Campeny 2007: 146). Por lo general, el hilado lloke se suele confeccionar con hilos de colores contrastantes, denominado hilado ove-ro o Moliné. En la actualidad se le emplea como elemento de protección contra los malos espí-ritus en la fiesta de la Pachamama, momento en el cual se les coloca a los participantes hilo lloke en las muñecas y a veces en los tobillos (Vitry 2003). Lo derecho e izquierdo también suele estar asociado a los puntos cardinales, que tienen una gran significación social y que determi-na la distribución espacial cotidiana. El este se vincula con la vida, la luz, el nacimiento, la fuerza vital. En Kaata, una comunidad ubicada en Bolivia “la casa-almacén, al lado oriental del patio, es el almacén de recipientes de maíz seco, papas, oca y ropa. Está asociado con la abundancia de descendencia y comida, los

frutos de la actividad diaria y las tierras bajas” (Bastien 1996: 177). Muchas danzas rituales de movimiento circular siguen este sentido horario, hacia el este. La dirección anti horaria o hacia el oeste es el opuesto complementario y entra en el terreno de lo oscuro y fúnebre. El autor citado comenta que “se había alimentado a las momias de los ante-pasados con lana de llama y grasa de cerdo. El negro es un símbolo de la putrefacción, la muer-te y la noche; y la grasa de cerdo proviene de un animal que se alimenta de materia fecal, que es también mortal. Estos símbolos de la muerte se asocian con la parte occidental de la casa donde los kaateños orinan y defecan, donde se encuen-tran las momias de los antepasados, donde via-ja la persona fallecida después de su entierro, y donde muere el sol” (Bastien 1996: 177). Rolandi y Jiménez (1983-1985: 285) interpre-tan que “El hilado normal es un hecho cultural que transforma la materia prima dada por la naturaleza. El hilado al revés es el opuesto al producto humano y parece tener la propiedad de volver al seno de la tierra, a la naturaleza misma. Su fuerza reside justamente en eso” (ci-tado en López Campeny 2009: 464).

106

Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas

Christian Vitry

El calzado de alta montaña incaico posee pun-tadas realizadas con hilo lloke. A simple vista se puede observar que dicha costura no tiene gran importancia en la confección del calzado, por lo que ahora sabemos cuál pudo haber sido el significado de ese hilo overo. Asimismo, como hemos visto más arriba, hay otros cordeles no overos, pero con torsión zurda. “Este cordel sintetizaría los dos atributos re-levados actualmente para el hilado llok’e, es decir, la dirección de torsión final izquierda (Z) y el hilado moliné de colores contrastantes. Además, el hecho de que se trate de un elemen-to superestructural -es decir, agregado a la pieza con posterioridad a la conformación de su estructura textil- permite sostener con ma-yor sustento la interpretación de su relación con una práctica vinculada al ritual funera-rio.” (López Campeny 2009: 467).

Cabello humano como textil El cabello trenzado y usado como hilo para coser fue bastante utilizado en el mundo andi-no, no solamente por el largo de las fibras, sino principalmente por sus características relacio-nadas con la resistencia mecánica y adaptabili-dad a los cambios de las condiciones ambien-tales (temperatura y humedad). Sin embargo, pese a lo expresado, tiene una gran importancia simbólica y fue utilizado en algunos contextos funerarios o rituales. Denise Arnold comenta al respecto: “... el poder asociado al cabello se plasma en la creencia de que éste atesora los pensamientos de una persona, conservando gran parte del conocimiento, incluso después de haber sido cortado o de haber muerto su portador. Por eso, cuando la mujer teje, apro-vecha este conocimiento al hacer “re-hablar” a la persona que ha muerto. En la práctica, con cada pasada de trama es como si se estuviera haciendo “re-hablar” al muerto.” (Arnold et al. 2007: 66). El orco kawkachun posee costuras hechas con hilos de cabello humano. En contextos de ca-pacocha en alta montaña existe otra evidencia y se trata de las sandalias (llanke) que llevaba puesta el niño del Aconcagua, cuya capellada es de cabello humano y la suela de fibra vegetal (Schobinger 1995 y 2001 y Abal 2001 y 2010).

Nudos El último de los tres atributos mencionados

por López Campeny (2009: 459) son los nudos. A diferencia de los dos anteriores éste nos genera más dudas que certezas, sin embargo considera-mos importante dejarlo planteado y seguir pro-fundizando con las investigaciones para poder confirmar o descartar hipótesis. El calzado F1 es el que posee este atributo en dos partes: sobre el lateral derecho de la abertura y sobre el em-peine (imágenes 12 y 13). El primero nos genera muchas reservas debido a que el cordel grueso (trenzado en “Z”) podría estar relacionado con algún tipo de fijación del calzado al pie o quizás a alguna prenda de abrigo para las piernas. El otro nudo se localiza en el empeine del calzado y éste sería de carácter “ornamental”, sin aparente fun-ción relacionada con la fijación del calzado al pie u otro accesorio (imagen 14). Se trata de un nudo hecho sobre un hilo de cabello humano pero cuya característica más llamativa se relaciona con el hecho de que en ese punto convergen los hilos overos lloke, no son elementos estructurales del calzado y tienen puntadas de entre 5 y 10 cm. re-corriendo la parte exterior del mismo.

Conclusiones Las condiciones extremas de la alta montaña re-quieren de indumentaria acorde para evitar con-gelaciones y el calzado prehispánico para subirlas fue una interrogante que no tenía respuesta con-vincente. El reciente hallazgo de este tipo de calza-do especializado arroja luces sobre tal problemá-tica y nos motiva a seguir investigando en el tema. Tanto en la antigüedad como ahora la manera de contrarrestar el frío es utilizando numerosas ca-pas, las interiores de abrigo y la exterior contra el viento e incluso nieve o lluvia. Siguiendo esta línea podemos proponer tres instancias y maneras de abrigarse los pies a medida que aumentaba el frío: 1) uso de llanke u otro tipo de sandalia para la caminata y para el acercamiento a la montaña. Las condiciones particulares del Llullaillaco ca-racterizado por la extrema sequedad, permitirían usar sandalias hasta campamentos superiores a 5000 msnm. 2) uso de la sandalia con una media o calcetín, tal como se observó en el ajuar funerario de la momia del cerro El Toro (Beorchia Nigris 1987: 287, Schobinger 1966: 108 y Michieli 2008: 129). 3) uso del orco kawkachun para condiciones extremas, especialmente a partir de los 6000 msnm o cuando las condiciones ambientales así lo requerían.

107Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo

REVISTA HAUCAYPATA

Queda en duda si introducían el pie desnu-do, con calcetines, o con los llanke puestos. Lo observado en el laboratorio indica que el espa-cio interior del calzado es reducido como para que entre la suela de cuero del llanke, pero no se descarta esa posibilidad habida cuenta que los orco kawkachun del Llullaillaco tienen los talones totalmente desgastados, lo que podría dar lugar a la suposición de que llegaron a ese grado de destrucción porque tenían el talón protegido con la suela del llanke. Otra posibilidad es que se utilizó una sanda-lia tipo chápito de fibra vegetal como comple-mento externo del orco kawkachun. Pensamos esto en función de la evidencia hallada por Ma-thías Rebitsch en el Portezuelo del Llullaillaco a 6550 msnm (Rebitsch 1966 y Millán 1966: 108). Se trata de una sandalia de fibra vegetal muy rústica y, en base a la fotografía de la épo-ca, posee un ancho desproporcionado. Lamen-tablemente este material gráfico carece de es-cala y no hemos tenido acceso al calzado como para poder comprobar la hipótesis. De ser así, la sandalia exterior sería un excelente comple-mento del orco kawkachun. Hemos interpretado tres atributos textiles que suelen estar vinculados con contextos de rituales funerarios en la puna argentina: el hilo lloke, el cabello humano y los nudos (López Campeny 2007: 143). Como mencionamos an-teriormente estos calzados no formaban parte del mundo de los muertos sino del de los vi-vos, quienes posiblemente participaron en los rituales de ofrendas humanas en lugares de gran sacralidad. Esto sería motivo, más que suficiente, para pensar que no sólo las perso-nas, que participaban de la ceremonia, sino también su indumentaria estaban preparadas para la ocasión. Pensemos que el peregrinaje -de carácter estatal- partió del Cuzco, posible-mente haya pasado por el Lago Titicaca, pues se ha comprobado la existencia de cerámica de ese lugar en el Llullaillaco (Bray et.al. 2005: 89) y tras recorrer miles de kilómetros llegó al destino final. Se sabe que en los Andes existían tres centros de adoración de alcance panandi-no: el templo de Corincancha (Cuzco), Pacha-camac en la costa limeña y las Islas del Sol y de la Luna en el lago Titicaca en Bolivia (Stanish et al. 2011: 31). El Llullaillaco posee evidencias de dos de estos tres principales centros de ado-ración, además de ser el lugar más alto de todo

el Tawantinsuyo donde se realizaron ofrendas humanas. Sobran los motivos para justificar que un calzado de confección aparentemente simple posee elementos simbólicos que pudieron servir de protección “espiritual” para sus portadores. Muchas cuestiones quedan por resolver, como el lugar del hallazgo ubicado a 100 metros de uno de los sitios de la base de la montaña y sin aso-ciación directa a ninguna construcción u ofrenda visible, y el hecho de que sean cinco calzados, to-dos impares y de diferentes formas y tamaños, siendo el único elemento en común el desgaste de los talones ¿Dónde están los otros calzados del par?, ¿fueron llevados de regreso al Cuzco para ser ofrendados?, ¿los dejaron como ofrenda en otro lugar de la montaña? Lo que sí queda claro es que esta nueva eviden-cia nos ayuda a comprender un poco más acerca de la logística necesaria para ascender a las mon-tañas en tiempos prehispánicos, como también dimensionar la proeza humana de estas personas que ascendieron centenares de montañas supe-riores a los 5000 msnm, con una indumentaria que hoy consideraríamos menos que precaria y peligrosa para las condiciones ambientales pro-pias de la cordillera andina.

Agradecimientos A los colegas y amigos que colaboraron gene-rosamente en este trabajo: Antonio Beorchia Ni-gris, Diego Ashur Mas, Diego Sberna, Gabriela Recagno, Gorki Cuavoy Salas, Johan Reinhard, José Berenguer, Katia Gibaja, Leonardo Merca-do, María Cecilia Castellanos, Mario Lazarovich, Pablo Mignone, Pedro Oscar Santillán, Rodolfo Sánchez Garrafa, Sara López Campeny, Silvia Soria y Verónica Cereceda. Un especial agrade-cimiento a mi hijo Gastón Vitry por realizar los dibujos de los calzados.

Bibliografía

ABAL, Clara, 2001. Cerro Aconcagua: Descrip-ción y estudio del material textil. En: El San-tuario Incaico Del Cerro Aconcagua: 191–244. (Editado por Juan Schobinger). Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.

ABAL, Clara, 2010. Arte textil incaico en ofren-datorios de la alta cordillera andina. Aconca-gua, Llullaillaco, Chuscha. Fundación CEPPA Ediciones. Argentina.

108

Los calzados utilizados por los Incas para las altas montañas

Christian Vitry

ARNOLD, Denise; YAPITA, Juan de Dios y ESPEJO AYCA, Elvira, 2007. Hilos sueltos: Los Andes desde el textil. Instituto de Lengua y Cultura Aymara (ILCA) y Plural editores. La Paz.

BASTIEN, Joseph, 1996. La montaña del Cón-dor. Metáfora y ritual en un ayllu andino. His-bol. La Paz.

BEORCHIA NIGRIS, Antonio, 1987. El enigma de los santuarios indígenas de alta montaña. San Juan, Argentina. Revista del Centro de In-vestigaciones Arqueológicas de Alta Montaña (CIADAM). Nro. 5 (1984). Universidad Nacio-nal de San Juan. Argentina.

BRAY, Tamara; MINC, Leah; CERUTI, María Constanza; CHAVEZ, José Antonio; PEREA, Ruddy y REINHARD, Johan, 2005. A com-positional analysis of pottery vessels asociated with the inca ritual of Capacocha. Journal of Anthropological Archaeology. Nro. 24: 82-100.

COBO, Bernabé, 1996 [1653]. History of the Inca Empire. (Editado por Ronald Hamilton). University of Texas Press. Austin.

GISBERT, Teresa; ARZE, Silvia, y CAJÍAS, Martha, 1987. Arte textil y mundo andino. Editorial Gisbert & CIA. S.A. Bolivia.

GONZÁLEZ HOLGUIN, Diego, 1989 [1608]. Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua quechua o del Inka. Uni-versidad Nacional Mayor de San Marcos, Edi-torial de la Universidad. Lima.

LÓPEZ CAMPENY, Sara, 2007. El poder de torcer, anudar y trenzar a través de los siglos. Textiles y ritual funerario en la Puna meridio-nal argentina. Cuadernos del Instituto Nacio-nal Antropología y Pensamiento Latinoame-ricano. Nro. 21 (2006-2007): 143- 155. Buenos Aires.

López Campeny, Sara. 2009. Asentamiento, Redes Sociales, Memoria e Identidad. Primer milenio de la era. Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Tesis para optar al Grado Acadé-mico de Doctora en Ciencias Naturales. Espe-cialidad Arqueología. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Mu-seo. (Inédito)

MICHIELI, Teresa, 2008. Análisis y descrip-

ción de los elementos correspondientes al ajuar del cuerpo hallado en el cerro El Toro. En: La Momia del Cerro El Toro. Segunda Edición re-visada, corregida y ampliada: 115-180. (Editado por Juan Schobinger). Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. Co-lección Cumbre Andina. Mendoza.

MILLÁN de PALAVECINO, María Delia, 1966. Descripción de material arqueológico provenien-te de yacimientos de alta montaña en el área de La Puna. Anales de Arqueología y Etnología 21: 81-99. Mendoza.

POMA de AYALA, Felipe Guaman, 1992. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Tercera edición. Siglo Veintiuno. México D. F.

REBITSCH, Mathías, 1966. Santuarios en altas cumbres de la Puna de Atacama. Anales de Ar-queología y Etnología. Nro. 21: 51-80. Universi-dad Nacional de Cuyo. Mendoza.

ROLANDI DE PERROT, D. y JIMÉNEZ DE PU-PARELI, D.,1985. La tejeduría tradicional de la Puna Argentino Boliviana. Cuadernos del Institu-to Nacional de Antropología, Nro. 10: 205-289.

SCHOBINGER, Juan, 1995. Aconcagua: Un En-terratorio Incaico a 5.300 Metros De Altura. Editorial Inca. Mendoza.

SCHOBINGER, Juan, 2001. Los santuarios de altura y el Aconcagua: Aspectos generales e in-terpretativos. En: El Santuario Incaico del Cerro Aconcagua: 415-435. (Editado por Juan Scho-binger). Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.

STANISH, Charles y Brian BAUER, 2011. Pere-grinaje y geografía del poder en el Estado Inca. En: Estudios arqueológicos sobre los Incas: 25-65. Centro Bartolomé de las Casas. Archivos de Historia Andina 47. Perú.

VITRY, Christian, 2003. Fiesta Nacional de la Pachamama. El ritual de alimentar a la tierra. En: Gastronomía y Turismo. Cultura al plato: 227-244. (Coordinadores Lacanau y Norrild). Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos. Buenos Aires.

VITRY, Christian, 2008. Los espacios rituales en las montañas donde los inkas practicaron sacrificios humanos. En: Paisagens Culturais. Contrastes sul-americanos: 47-65. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Belas Artes.

109Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo

REVISTA HAUCAYPATA

Carlos Terra y Rubens Andrade editores. Rio de Janeiro.

VITRY, Christian, 2013. Los calzados de los Incas. Diferentes tipos de calzados que uti-lizaban los Incas hace cinco siglos: Parte I y II. Accesible en: Internet http://www.cul-turademontania.com.ar/Arqueologia/los-calzados-de-los-incas.html y en http://www.culturademontania.com.ar/Arqueologia/los-calzados-de-los-incas-segunda-parte.html [Consultadas el 11-03-14, 12:05].

VITRY, Christian, 2014. (En prensa). Los cal-zados de montaña de los Incas. Editorial Pa-lloni. Argentina.