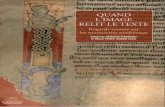

L'IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L'EAU DANS L'ART ASSYRIEN

Transcript of L'IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L'EAU DANS L'ART ASSYRIEN

L’IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L’EAUDANS L’ART ASSYRIEN

Alexandre TOUROVETSCentre d’Etudes Orientales - UCL / MRAH

Les reliefs qui autrefois décoraient les salles des palais assyriens, doiventleur existence à l’existence d’une propagande royale extrêmement bien orga-nisée et gérée par l’état Assyrien lui-même. La propagande se nourrit de l’artcomme l’art finit par absorber la propagande. L’image représentée dans le reliefest uniquement créée pour servir la propagande alors que cette même propa-gande se manifeste essentiellement à travers la création de cette forme d’art.

L’art officiel du bas-relief accorde une importance toute particulière àl’image et notamment à la représentation des villes fortifiées conquises ou paci-fiées lors des nombreuses campagnes militaires de l’armée assyrienne. Lesillustrations montrant en détails les attaques contre les villes et leurs fortifica-tions servent avant tout à exalter et à glorifier les actions du roi et celles de cestroupes1. Plus l’image montre une forteresse dotée d’un système de défenseimposant, et étendu, plus sa conquête contribue à amplifier la valeur, la force,l’audace et la supériorité de l’armée et de son chef le roi. Cette tendance appa-raît à l’évidence dans les rapports écrits qui ne se privent pas d’exagérer lesprouesses militaires des troupes assyriennes et particulièrement en matière depoliorcétique2.

Dès lors se pose une question cruciale à propos du degré de corruption del’image qui résulte de l’intrusion et des contraintes dues à la propagande. Est-ce que l’intervention de cette dernière contribue-t-elle à déformer, modifier outransformer la représentation de la ville ? Et dans ce cas, comment peut-on dis-cerner son influence dans l’œuvre finale ?

L’analyse iconographique permet de repérer ou de mettre en évidence cer-tains éléments d’une composition qui semblent manifester une certaine ampli-fication voire une certaine exagération, par exemple, une hauteur particulièredes murailles sans rapport avec la taille d’autres motifs de la composition, lalargeur des tours encadrant une porte fortifiée, l’angle important formé par la

1 Nous travaillerons sur les images illustrées par des bas-reliefs existant dans les différentsmusées à l’exception de tout autre document graphique reproduisant les dessins de reliefs dis-parus ou reconstitués.

2 B. PORTER, For the Astonishment of all Enemies, dans BCSMS 35 (2000), pp. 7-18. N. POST-GATE, The Assyrian Army in Zamua, dans IRAQ LXII (2000), pp. 89-109.

Alexandre TOUROVETS00

3 Cette conception de l’image s’écarte quelque peu de celle de J. READE pour lequel la resti-tution de la réalité sert à renforcer la crédibilité de l’image. Mais comment peut-on juger d’uneréalité qui a disparu sinon à travers l’existence dans la composition d’éléments montrant unecertaine déformation ? J. READE, Space, Scale and Significance in Assyrian Art, dans BaM11(1980), pp. 72-73.

4 J. READE montre que dès le règne de Sennacherib, l’expansion de l’espace à décorer donnerades possibilités de développer des compositions beaucoup plus réalistes qu’auparavant sous laforme de « Overland Landscape Patterns ». J. READE (J), op. cit., 1980, p.73.

5 J. READE, Assyrian Architectural Decoration : Techniques and Subject-Matter, dans IRAQ32 (1970), pp. 29-33.

pente du terrain sur lequel se trouve la forteresse. Le but de la propagande estavant tout de renforcer le message politique contenu dans l’image et non decrédibiliser l’action par le rendu fidèle d’une réalité. La finalité du relief est àce prix. Le narratif prime sur la réalité visuelle des choses3.

Dans cette optique, la signification de certains éléments figurés sur les reliefspeut être remarquée par la différence de taille entre les différents éléments quise côtoient au sein d’une même composition. En ce sens, le narratif, dont nousne pouvons que percevoir l’existence, déforme la réalité visuelle sans pourautant perturber le message politique de la scène. L’évolution de cette formed’art montre que les tableaux de petites dimensions présentant des sujets dif-férents et parfois sans liens directs entre eux, sont progressivement remplacéspar des compositions plus grandes permettant des programmes décoratifs plusamples, plus complets et surtout plus homogènes. Ce processus évolutif dansla manière de présenter les sujets a été étudié en détail par J. READE qui a sou-ligné l’importance des possibilités offertes par l’augmentation des superficiesdisponibles dans chaque salle4.

Au delà de ces considérations générales, la problématique des sources utili-sées dans la réalisation de l’image est très importante. La question est de savoirsi ceux qui ont réalisé la composition du bas-relief ont été des témoins oculairesdirects des scènes qu’ils présentent ou s’ils n’ont fait que se conformer auxinformations données par des témoins directs des campagnes militaires. À lalimite, pourrait-on concevoir que les artistes ont travaillé d’après le souvenirde ce qu’ils ont vu et vécu ? Un telle interrogation peut se rencontrer dans toutetentative d’évaluer la valeur documentaire de l’œuvre c’est-à-dire le degré defidélité et de crédibilité offert par une image censée refléter une réalité. Toute-fois ce type de question reste sans réponse. Une nouvelle fois, il faudrait pou-voir évaluer l’impact de la propagande dans une iconographie qui resteessentiellement liée à l’apologie du pouvoir et du roi5.

Cette problématique est absolument similaire à celle concernant les rapportstenus par des personnages dont la fonction était de consigner quotidiennement

les différents événements rencontrés par l’armée lors des expéditions mili-taires6. Ils ont été ainsi amenés à donner des descriptions sur les villes et lesforteresses rencontrées par l’armée assyrienne. Toutefois, les rapports qu’ilsont pu donner sur les différents habitants et sur leurs modes de vie sont de loinplus modestes, ce qui démontre un intérêt moins grand pour cet aspect de laréalité7.

Parmi les nombreux motifs qui ont été représentés sur les reliefs, celui desvilles fortifiées représente un intérêt particulier pour la propagande royale. Laville est avant tout considérée comme le centre d’un pouvoir et comme un lieuoù se concentrent des richesses. Une ville ennemie équivaut donc à un pouvoirennemi qu’il faut abattre ou soumettre et qui, une fois subjugué, représente unesource d’enrichissement pour l’état assyrien. Le destin des ces cités, qu’il soitillustré par une fin tragique ou par une soumission – le paiement d’un tribut, afait l’objet d’une attention toute particulière sur le plan de l’illustration. Lesimages montrant l’assaut contre les villes, leur destruction et la déportation deses habitants apparaissent comme des éléments pouvant prouver de manièreéclatante la puissance de l’Assyrie. L’adjonction de leur nom sur les reliefs, àcôté ou au milieu même de l’image de leurs fortifications, permet de suivre la« grande comptabilité » des acquisitions territoriales et l’expansion continuede l’empire assyrien.

Des différences peuvent apparaître en fonction de leur appartenance cultu-relle ou suivant leur appartenance géographique mais il est rare que l’imagede la ville reflètent en totalité (ou presque) des caractéristiques architecturalesétrangères au monde syro-mésopotamien. Soumises aux règles de la propa-gande, les images des villes syriennes, babyloniennes, iraniennes et phéni-ciennes peuvent toutefois présenter des caractéristiques régionales ce quidémontre une certaine observation de leurs réalités architecturales8.

Des particularités de leur environnement peuvent également avoir été inté-grées dans l’image comme par exemple, une ville juchée sur des rochers (Tyr,

L’IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L’EAU DANS L’ART ASSYRIEN 00

6 L. LEVINE, Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagros, part I, dans IRAN XI (1973),pp. 1-27. L. LEVINE, Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagros, part II, dans IRAN XII(1974), pp. 99-124. L. LEVINE, Sargon’s Eight Campaign, dans L. LEVINE and T. CUYLER YOUNG(eds.), Mountains and Lowlands, 1977, pp. 135-151.

7 K. RADNER, An Assyrian View on the Medes, dans G. LANFRANCHI, M. ROAF and R. ROLLIN-GER (eds.), Continuity of Empire. Assyria, Media, Persia, 2003, pp. 38-63. A. TOUROVETS, Quandles Assyriens découvrent les Montagnes du Zagros, dans AOB XXIV (2011), pp. 57-75.

8 R. NAUMANN a soulevé la question de la nature des représentations de villes en les confondantà des sortes “d’hiéroglyphes”. Pour lui, elles ne peuvent être des images réelles de leur archi-tecture. Les détails ne correspondent ni à la réalité du terrain, ni à celle de leur architecture maisà une autre réalité. R. NAUMANN, Architektur Kleinasiens, 1971, pp. 316-319.

les forteresses urartéennes…), sur un tell ou située au bord d’un cours d’eau.La représentation du cours d’eau (fleuve, rivière, canal) avec le courant et sestourbillons restent très rares en dehors d’un contexte purement militaire, l’at-taque contre une ville fortifiée ou une parade. Les images traitant de poliorcé-tique montrent parfois que l’eau, à travers l’image du fleuve ou de la rivière,peut jouer un rôle extrêmement important dans la prise d’une forteresse.

L’illustration de tels événements guerriers semble avoir fait partie du pro-gramme décoratif des palais assyriens dès le règne d’Assurnazirpal II (883-858)9.

Les murs de son palais ont été revêtus de grandes dalles de pierres sur les-quelles ont été sculpté différents épisodes de ses campagnes militaires. Cetteentreprise ne fut peut-être pas la première du genre mais il est certain qu’ellea été réalisée sur une échelle considérable sous son règne. L’aménagement devastes salles à l’intérieur d’un palais alors unique en son genre, a certainementcontribué à inaugurer une nouvelle manière de décorer les murs10. Les reliefsprésentent à l’évidence des programmes de décoration homogènes, scènes deguerres, de butins, de tributs et de déportations, destinées autant à impression-ner les visiteurs qu’à présenter le rapport de ses activités aux divinités protec-trices de la royauté. De telles représentations ne peuvent être considérées quecomme une sorte de comptabilité des trésors ramenés en Assyrie ainsi que desvilles et territoires désormais soumis à la loi assyrienne.

Les images des villes contre laquelle l’armée est présentée donnant l’assautreprennent certaines de leurs caractéristiques majeures et particulièrementcelles qui peuvent servir servir de base pour l’illustration de l’événement. Onremarque ainsi que de nombreuses villes sont présentées sous la forme d’uneforteresse trapue aux tours massives défendant les différentes partie de la for-tification.

Parmi les représentations de villes, une d’entre elles attire notre attention. Ils’agit de la ville de Anath (actuelle Ana en Iraq) située sur les bords de l’Eu-phrate (Fig. 1). La scène du relief montre une forteresse posée sur une sorte deplateforme qui semble représenter un quai en pierres de taille (?) ou en briques.Sous la dernière assise de ce socle, apparaît une représentation d’un coursd’eau. L’illustration de la ville montre l’existence de deux niveaux de fortifi-cations. S’agit-il, comme on le verra plus loin de manière très claire, d’unereprésentation d’une double enceinte ? Celle du niveau supérieur pourrait-elle

Alexandre TOUROVETS00

9 J. READE, The Architectural Context of Assyrian Sculptures, dans BaM 11 (1980), pp. 76-87.

10 J. READE, Sargon’s Campaigns of 720,716 and 715 BC : Evidence of the Sculptures, dansIRAQ, XXXV, 1976, pp. 95-104.

être identifiée à celle qui entoure et protège le palais du souverain à l’intérieurde la ville ? Si l’on tient compte de la structure architecturale de l’ensemble,la présence d’un décalage de ce niveau par rapport au premier semble plutôtplaider en faveur de la représentation d’une deuxième enceinte non reliée à lapremière. Le fait qu’elle ait été figurée directement au-dessus de la premièreligne de défense est très difficile à justifier sur le plan de la réalité architecturalecar dans ce cas le premier niveau des défenses serait quasiment inopérant.L’image deviendrait plus compréhensible dans le cas où l’on accepte que pre-mière muraille est celle qui est censée entourer la ville et la seconde, (celle au-dessus) celle qui est destinée à protéger le palais. Le premier niveau montreune porte à sommet arqué aménagée entre deux tours de garde dont les parapetssont percés d’ouvertures carrées. Le fait que les autres tours n’en soient paspourvues montre une certaine aptitude à observer et à différencier les formesarchitecturales.

Au niveau supérieur, une autre porte de même type apparaît encadrée pardeux tours présentant également des ouvertures carrées dans leur massif. Lesauteurs du relief les ont même dotées d’une feuillure pour celles du bas tandisque les fenêtres géminées du haut ont été figurées sous la forme d’ouverturescarrées aménagées au fond d’une niche peu profonde. Une telle architecturene peut s’expliquer que dans le cas où l’enceinte protège un palais situé aucœur d’une ville elle-même protégée par un rempart. Dans la réalité de tellesouvertures ne sont pas prévues pour s’ouvrir directement sur l’extérieur de lamuraille. Si la restitution de nombreux détails de l’architecture peut donctémoigner d’une bonne compréhension de la réalité, la manière dont elle a étéreprésentée pose le problème du rendu iconographique.

Les sources écrites mentionnent en détail la fuite du roi de Anath et ses com-pagnons et corroborent ainsi le relief par une illustration très saisissante du roiet quelques membres de sa suite nageant sous le niveau de l’eau. Ils sont aidésd’outres remplies d’air à la manière de plongeurs sous-marins. Sur le plan nar-ratif, le fleuve a été considéré ici comme un élément iconographique hautementreprésentatif permettant d’expliquer un épisode particulièrement marquant dela conquête de la ville. L’espace réservé à la représentation de l’événement acontraint de représenter la ville comme située sur une sorte de presque îleentourée par des groupes de lignes ondulantes. Certaines sont réunies à une deleurs extrémités en une spirale évoquant probablement les tourbillons de l’eau.Au-delà de cette image et de la place réservée à la représentation de l’eau, lenarratif permet de mettre ainsi en valeur la crainte qu’inspire l’armée assy-rienne.

L’IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L’EAU DANS L’ART ASSYRIEN 00

Dans un autre exemple montrant l’attaque d’une ville située à côté d’unfleuve (Fig. 2), ce dernier ne possède plus la même importance sur le plan nar-ratif. De ce fait, il n’est illustré que sous la forme d’une simple bande longeantune partie de la ligne de base du registre. Cette manière de représenter le fleuvemontre que son existence a été considérée dans ce relief comme purement anec-dotique. Son image n’apparaît donc que comme une simple concession à laréalité. Dans cette illustration plusieurs moments différents de l’attaque sontreprésentés (destruction des murs , attaque, travail des sapeurs, défense enactions, tentatives d’arrêter les coups du bélier,… ). Chaque action représentéesemble être liée à une partie spécifique des fortifications. On peut remarquerainsi la présence d’un avant-mur (qui subit les dégradations causées par dessapeurs) et une porte d’accès (encadrée par deux tours) est bien évidemmentreprésentée juste au-dessus. La superposition des fortifications est comme dansle cas précédent, chargée de donner une profondeur à l’image tout en rappelantl’importance de la taille d’une ville que les troupes assyriens doivent conquérir.Cette image de la ville sera comme on le verra très souvent, utilisée pour sou-ligner l’importance et la puissance des défenses ennemies auxquelles s’estheurtée victorieusement l’armée assyrienne.

Pour le règne de Salmanazar III (858-824), les reliefs les plus intéressantsproviennent des célèbres Portes de la ville de Balawat (actuellement conservéesau British Museum). Les reliefs réalisés à l’aide de la technique du repoussagedans des plaques de bronze, présentent des dimensions bien moins importantesque celles des bas-reliefs chargés de décorer les murs des salles11. Les reliefsoffrent un grand nombre de représentations de villes attaquées ou soumisesdont certaines sont figurées auprès d’un fleuve ou d’une rivière. Une seuleimage nous est parvenue d’une ville située sur une île en mer. Il s’agit de laville phénicienne de Tyr (Fig. 3). La forteresse dominant le port est présentéejuchée sur un socle rocheux qui apparait sous la forme d’une surface forméepar des motifs en forme d’écaille. Aucune représentation d’architecture navalen’apparaît. Il semble que seule la représentation des fortification importait auxcommanditaires de l’œuvre. De fait, le massif rocheux semble émerger de lamer dont la représentation apparaît directement sous la ligne servant de baseaux rochers et se prolonge au-delà de l’image de ces derniers. La mer est repré-sentée sous la forme de séries de traits ondulants qui se réunissent à une deleurs extrémités en une boucle. Ce motif illustre très vraisemblablement lemouvement des vagues mais on remarquera que les groupes de traits ondulants

Alexandre TOUROVETS00

11 Les plaques ont 27 à 28 cm de hauteur. L. KING, Bronze Reliefs from the Gates of Shalma-nezer, King of Assyria, BC 860-825, 1915, p. 11. E. UNGER, Zum Bronzstor von Balawat, 1913.Ces portes, hautes de plus de 6 m et large de 2,3 m, sont conservées au British Museum.

sont disposés selon des bandes obliques et parallèles. L’option narrative et syn-thétique de l’image semble ici avoir été choisie par l’auteur du relief.

L’image d’une ville en contact avec l’eau se rencontre surtout dans le casdes forteresses situées au bord d’un fleuve, d’une rivière ou d’un cours d’eau.L’eau est représentée de la même manière que sur l’image figurant la ville deTyr par des traits ondulants et réunis en groupes par des boucles (Fig. 4).L’image du cours d’eau apparaît presque toujours sous celle de la ville fortifiéesauf lorsque l’espace est insuffisant pour pouvoir la figurer.

Que des forteresses se situent à proximité immédiate d’un cours d’eau nesemble guère avoir modifié la composition iconographique de l’ensemble alorsque les reliefs datés des règnes suivant mettront clairement en évidence l’uti-lisation des cours d’eau dans l’attaque des villes. Lors de ces campagnes mili-taires en Syrie – Phénicie l’armée de Salmanasar III semble n’avoir rencontréque des forteresses présentant des fortifications sur un seul niveau (Fig. 5)12.

Les tours qui apparaissent au sein des images des fortifications présententtoutes le même aspect, avec des parapets à merlons triangulaires et des hauteursdépassant celles des autres pour celles qui encadrent une porte13. Comme nousle verrons plus loin, chaque porte est présentée encadrée par deux tours plushautes que celles qui séparent les courtines. En général, les deux extrémitésdes fortifications en sont également pourvues. Dans le cas, où une porte estfigurée à une des extrémités de la muraille, une des hautes tours de garde rem-place la tour habituellement figurée. Dans certains cas, les deux extrémités desfortifications peuvent ainsi avoir été chacune ornée d’une porte (Fig. 5 et Fig. 6). Cependant, il est rare de retrouver une image de ville syrienne ayantune porte en son centre. Cette particularité ne peut être observée que dans lecas où le nombre de courtines est élevé. Cet « allongement » de l’image de lafortification correspond vraisemblablement dans la réalité à une ville dont lalongueur du mur d’enceinte devait être reconnue comme une de ses particula-rités remarquables. La réalité archéologique a permis à mainte reprise de véri-fier cette affirmation.

L’IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L’EAU DANS L’ART ASSYRIEN 00

12 Exceptionnellement la pl. LXXV montre une forteresse syrienne à deux niveaux de défensessuperposés. On notera toutefois qu’elle vient directement (et curieusement) à la suite d’une sériede représentations de villes de Babylonie et où ce type de fortification semble avoir été plus fré-quemment rencontré.

13 A quelques exceptions près et sans doute est-ce du au manque d’espace, elles dépassent leniveau des parapets des courtines. Nous ne suivrons pas R. NAUMANN pour qui si la représenta-tion de la ville ne présente pas de créneaux cela signifie que la ville est déjà pillée. Leur absence,qui reste assez rare dans les reliefs de Balawat, semble devoir être expliquée uniquement par lemanque d’espace disponible pour pouvoir les représenter. R. NAUMANN, op.cit., pp. 316-317.

À la différence de l’architecture babylonienne, les images des villessyriennes ne présentent que très rarement deux niveaux de fortifications.Lorsque ce cas apparaît, le niveau supérieur est presque toujours présenté demanière symétrique avec une porte centrale (Fig. 6). Le niveau inférieur de lafortification présente alors l’image habituelle des portes rejetées vers l’extré-mité de la muraille.

Toutes les portes présentent un sommet arrondi et sont toutes encadrées pardeux tours, chacune placée le long d’un des côtés de l’ouverture. Ces tourssont généralement plus hautes que les autres. Lorsqu’elles se présentent toutesavec la même hauteur, la seule raison paraît être alors le manque d’espace dis-ponible au-dessus de l’image des fortifications. Toutes les tours présentent desparapets munis de merlons triangulaires et de créneaux du même type que ceuxqui surmontent les parapets des murailles.

Les emplacements des portes peuvent varier de même que leur nombre. Ellespeuvent être figurées à l’extrémité de la muraille (Fig. 5 et Fig. 6).

La présence des portes rejetées à l’extrémité de l’image de la fortificationpose problème car cette situation architecturale ne peut s’accorder avec unequelconque réalité de type défensif. Aucun plan de ville de cette époque neprésente une porte qui ne soit solidairement attachée de part et d’autre par descourtines appartenant au système de fortifications entourant l’espace bâti14.

Plusieurs représentations montrent l’image d’une ville protégée par ce quiapparaît à première vue comme une double ligne de fortification. En fait, deuxniveaux de fortifications sont figurés chacun pourvus d’une ou de deux portes.Lorsque deux portes sont représentées aux extrémités du niveau inférieur (ouune seule), le niveau supérieur ne présente qu’une seule et située au centre(Fig. 6).

Lorsque la ville est représentée comme subissant un siège ou une attaque dela part des Assyriens, les sommets des tours et des murailles laissent apparaîtreles figures des défenseurs.

Dans le cas d’une présentation du tribut par les habitants de la ville, la portelaisse apparaître des vantaux montrant ainsi qu’elle est fermée. Au contraire,lorsque le relief montre une ville incendié ou vidée de ses habitants (déportés),la ligne verticale permettant de repérer les vantaux n’est plus indiquée, signeque la ville est abandonnée15.

Alexandre TOUROVETS00

14 A. GUNTER pense que ce genre de présentation est liée à l’existence d’autres portes situéeset orientées différemment dans la muraille. Cette hypothèse doit être écartée car elle ne corres-pond absolument pas à la réalité architecturale telle qu’elle a été révélée par l’archéologie. A. GUNTER, op.cit., p. 108.

15 Dans deux cas seulement, vraisemblablement par manque d’espace, les figures des défen-seurs n’apparaissent pas.

Si on ne peut écarter une certaine uniformité dans la représentation des villesfortifiées, on peut remarquer parfois un certain nombre de caractéristiques com-munes qui permettent de distinguer l’architecture syro-phénicienne de celle deBabylonie. Le fait qu’un cours d’eau soit représenté ou non ne modifie en rienle rendu de l’image. Toutefois, la symétrie ne semble pas avoir été une règleabsolue dans la représentation des villes de Syrie sauf sur les reliefs illustrantles villes de Karkemish, Hamath, et de Qarqar (Fig.7). La longueur desmurailles, la position centrale de la porte d’entrée encadrée par des tours pluslarges et plus hautes, de même que le choix d’une symétrie d’ensemble sontdes éléments iconographiques qui montrent que les réalités urbaines et archi-tecturales majeures ont été correctement relevées. L’image tente ici de repro-duire le mieux possible cette réalité et particulièrement lorsqu’il estidéologiquement nécessaire de mettre en évidence l’existence et l’importancede certains éléments.

Sous le règne de Sargon II (721-705), il semble que le motif de l’eau soitmoins repris dans les scènes de destruction de ville mais plutôt dans des repré-sentations à caractère très narratif comme par exemple, l’illustration du trans-port des poutres de cèdres de la côte libanaise jusqu’au palais de Khorsabad.

Parmi ces reliefs, on remarquera une image reproduisant la ville phéniciennede Tyr (Fig. 8) que l’on peut comparer à celle rencontrée précédemment surune des portes de Balawat et plus ancienne de quelques cent trente années16.Dans les deux cas, seule la forteresse juchée sur des hauts rochers est repré-sentée. Dans le relief de Khorsabad, deux niveaux apparaissent mais il est dif-ficile de voir dans le niveau supérieur une architecture appartenant au systèmede défense. Il semble plutôt que ce soit l’image d’une façade de palais. Onremarquera qu’à l’extrémité droite du premier niveau, l’espace entre les deuxtours est plus large que pour les deux autres courtines. En son milieu apparaîtun bandeau vertical et continu joignant le bord inférieur du parapet aux sommetdes rochers. Il s’agit très vraisemblablement de l’image d’une porte à linteauhorizontal et à battants rabattus. Le bandeau, tel qu’il apparaît, représente lebord de fermeture de l’un des vantaux ce qui indiquerait que la porte est fermée.

À l’époque d’Assurbanipal II (668-627), l’espace réservé à la représentationdu cours d’eau est « orné » de figures de poissons et également de celles decadavres d’ennemis flottant sur les eaux. L’image du cours d’eau n’apparaîtplus comme un élément marquant de la composition mais plutôt comme unarrière-plan. La propagande royale se focalise sur les représentations de l’armée

L’IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L’EAU DANS L’ART ASSYRIEN 00

16 On remarquera que cette architecture se distingue de celle qui a été illustrée sur le relief deBalawat qui ne présente qu’un seul niveau. Il est possible que cela soit du au manque d’espacedisponible pour pouvoir le représenter.

dont on cherche à mettre en avant la puissance, principalement à travers sonéquipement militaire et son armement.

Sur un relief célèbre apparaît la ville de Ninive (Fig. 9) avec ses trois lignesde fortifications superposées et parallèles (tours et courtines) et une quatrièmefigurée au sommet qui représente la façade ou l’entrée de la salle du trône17.Le principe de superposition iconographique du bas vers le haut est développéici de manière très ostentatoire et très solennelle. Apparaissant chacune commeun véritable registre qui divise l’espace de l’image, les différentes murailless’étagent jusqu’au sommet censé représenter le mur du palais, c’est-à-dire lepouvoir. Cette superposition met en évidence la puissance de l’état assyrienLe roi est autant protégé par les nombreux murs de défense de sa capitale quepar son armée qui est présentée (sur un autre registre plus bas) défilant engrande pompe – après une victoire – devant ces mêmes murs. Le Tigre estreprésenté sous la forme d’un mince bandeau composé de lignes ondulantes etcontinues, et agrémenté de quelques figures de poissons. Comme c’est le caspour le fleuve, la porte de la ville n’est plus qu’un détail anecdotique perdudans une composition qui cherche à illustrer une autre réalité.

Sur un autre relief du palais d’Assurbanipal une scène illustre la prise d’uneville en Égypte (Fig. 10). Cette image représente une composition iconogra-phique unique tant au point de vue de la rareté du sujet, que par le don d’ob-servation des auteurs (ou des commanditaires) de l’oeuvre. En effet, certainescaractéristiques majeures de l’architecture égyptienne semblent avoir été repro-duites avec un haut degré de fidélité dans ce relief. La ville, est présentée avecun seul niveau de fortifications. La porte d’accès, encadrée par deux tours talu-tées, est surmontée par un linteau horizontal et au-dessus de celui-ci apparaîtune ouverture carrée servant très vraisemblablement à la défense et à la fer-meture (chambre à système de herse ?). L’image de la ville ne présente pas unecomposition symétrique. Le motif de l’échelle sur laquelle grimpent les fan-tassins assyriens à l’assaut des murailles, a été introduite dans l’image pourapparaître devant la représentation des murailles. On remarquera sur la gauchede la porte le départ d’une ligne oblique représentant le côté taluté d’une tour.Si cette dernière avait été entièrement achevée, l’image de la ville aurait étéparfaitement symétrique.

Nous retrouvons ici le principe iconographique de la représentations au seindu seul et même relief de plusieurs moments appartenant à une même événe-ment18. La scène est répartie sur deux registres séparés par une ligne de sol.

17 J. READE, Assyrian Illustration of Niniveh, dans Iranica Antiqua, XXXIII (1998), pp. 86-88.

18 A. GUNTER les appelle les « Simultaneous Succession ». A. GUNTER, op.cit., p. 107.

Alexandre TOUROVETS00

L’attaque de la ville qui se trouve sur celui du dessus, semble se dérouler aumoment même où des captifs, figurés sur le registre du dessous, sortent par laporte de la cité pour rejoindre d’autres colonnes de déportés. Cette manière dereprésenter une prise de ville semble avoir été essentiellement dictée par lanécessité – ou par la volonté – de représenter les conséquences d’une résistanceou d’une non-soumission à l’Assyrie: la prise du butin et aussi la punition etla déportation de l’ennemi. On peut dans ce cas douter de l’intérêt de chercherà représenter le cadre réel de la ville19.

La ligne de sol du registre inférieur se confond avec la berge du Nil. Lefleuve est représenté selon le principe iconographique adopté à cette époque.Le courant est figuré par des lignes ondulantes, parallèles et continues danslesquelles on retrouve certaines éléments de la faune nilotique : poissons etcrabes. Quelques boucles évoquent les tourbillons dans l’eau. On remarqueraque la ligne inférieure servant à délimiter l’image du fleuve est elle-mêmeondulante à l’image des berges du Nil.

Les différents éléments que nous venons d’évoquer montrent une certaineforme d’objectivité à travers de laquelle il a été tenu compte de l’existence etde la forme de certains éléments parmi les plus caractéristiques. La questionqui se pose est de savoir si le ou les auteurs ont été les témoins oculaires desscènes de guerres illustrées ou si ils n’ont fait que traduire en images des don-nées transmises par des témoins directs des campagnes militaires. La questionse pose en effet dans le cas d’une évaluation de la crédibilité et de la fidélitéde l’image.

Un relief montrant l’attaque de la ville élamite de Hâmanu (Fig. 11) reprenddifférents motifs rencontrés dans les deux reliefs précédents. La ville présentedeux niveaux de fortifications avec des murailles de hauteur imposantes et destours munies de parapets particulièrement élevés. Un troisième niveau apparaîtmais il est vraisemblablement un élément ajouté afin d’amplifier l’importancedu système de défenses que l’armée assyrienne a réussi à anéantir.

La porte de la ville présente un contour particulier montrant la présence d’unimposte saillant situé au sommet de chacun des deux montants sous le linteauhorizontal. Il est remarquable que ce détail d’architecture ait pu être relevé etensuite reproduit dans cette image. On remarquera également la présence d’ou-vertures carrées situées sous la corniche crénelée des courtines d’où émergentdes figures de défenseurs. Quant au motif des parapets crénelés au sommet destours, ils présentent tous une hauteur importante. La présence de ces élémentsiconographiques peut-elle être comprise uniquement comme un besoin de

19 A. GUNTER, op.cit., p. 110.

L’IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L’EAU DANS L’ART ASSYRIEN 00

reproduire une caractéristique architecturale jugée comme essentielle ? Laréponse dépend peut-être de la puissance de l’élément narratif que dégageaitl’image pour les contemporains du relief.

Sous la ligne qui sert de base à l’image de la ville fortifiée, un cours d’eaua été figuré charriant des cadavres d’ennemi au milieu de poissons selon leprincipe adopté à l’époque.

Contrairement au principe iconographique que nous avons rencontréjusqu’ici, le relief montrant la ville élamite de Madaktu présente une différencefondamentale (Fig. 12). La ville n’est plus représentée de face comme aupara-vant mais selon un principe proche de celui de la vue aérienne20. Les construc-tions sont toutes figurées selon une perspective rabattue. On remarque que l’ensemble formé par la ville fortifiée, la citadelle extérieure (sur un tell ?), la« ville basse » hors les murs et la palmeraie sont figurés à l’intérieur d’une île.Les caractéristiques urbaines semblent avoir été regroupées de manière à appa-raître comme une scène indépendante sur un relief qui comporte plusieursautres compositions se rapportant toutes à la campagne contre l’Elam. Est-ceque pour autant la crédibilité d’une telle image peut-elle être mise en doute ?Il semble que non car la reproduction la plus fidèle possible des bâtiments etde l’urbanisme de la ville ne semble pas avoir été un objectif essentiel del’image. Celle-ci apparaît plutôt comme une vue donnant une idée mêmeapproximative, des grandes caractéristiques d’une ville ravagée par les arméesassyriennes. Toutefois, cette manière particulière de représenter un paysageurbain reste rare même si certains ont souligné que le but de l’oeuvre est avanttout d’illustrer une victoire militaire d’importance21.

Le fleuve est représentée bordant un des côté de la ville suivant une ligneau tracé courbe tandis que dans la partie supérieure de l’image, apparaît uncanal rectiligne bordant l’autre côté. Les deux voies d’eau ont une géométriedifférente (largeur, tracé…) ce qui montre une observation correcte de la réalitéà l’exception de la représentation du courant. Il est curieusement figuré par desgroupes de lignes ondulantes disposées en zigzag et joignant chacune des deuxberges. À l’arrière-plan, d’autres lignes ondulantes sont figurées suivant ladirection du courant.. On notera sur registre inférieur une deuxième représen-tation du fleuve dont une des rives sert de ligne de base pour illustrer la colonnede déportés marchant le long d’une rive du fleuve charriant les restes de l’arméevaincue.

20 J. READE a montré que cette manière de présenter une ville ne peut être confondue avec uneperspective cavalière. Elle suggère plutôt une certaine profondeur de l’espace. J. READE, op.cit.,1980, p. 73.

21 A. GUNTER, 1982, op.cit., p. 110.

Alexandre TOUROVETS00

Ces différentes illustrations de villes fortifiées au bord d’un cours d’eaumontrent qu’il s’agit moins de chercher à représenter la réalité que de repré-senter une autre réalité. Celle-ci doit essentiellement pouvoir servir d’illustra-tion au contexte narratif. Cette obligation, ou cette nécessité, a conduit à mettreen évidence certains éléments notamment ceux qui permettent de renforcer lemessage politique contenu dans l’image. La crédibilité des actions et des évé-nements n’existe que dans la mesure où ces mêmes actions accomplies par leroi et par son armée peuvent être glorifiés. La valeur documentaire d’une œuvreest donc limitée par les exigences édictées pour les besoins de la propagande.L’image doit montrer la force, l’audace et surtout la supériorité de l’Assyrie àtravers son armée. Il est donc inévitable qu’elle ait subi de sérieuses contraintes.Les illustrations montrant les assauts contre des villes semblent avoir été essen-tiellement chargées d’expliquer de la manière la plus manifeste les consé-quences d’une résistance ou d’une non-soumission à l’Assyrie. On peut dansce cas douter de l’intérêt de chercher à représenter le cadre réel de villes anéan-ties. Le contexte narratif semble avoir primé sur toute tentative d’exprimer laréalité visuelle.

Abstract

L’IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L’EAU DANS L’ART ASSYRIEN 00

Fig. 1 : Assaut contre la ville de Anath sur l’Euphrate (époque d’Assurnazirpal II ) – photo del’auteur.

Fig. 2 : Assaut d’une ville au bord d’un fleuve (Euphrate ?) (époque d’Assurnazirpal II).

Alexandre TOUROVETS00

Fig. 3 : Détail d’une porte de Balawat, fig XIII (L. KING, Gates of Balawat, plate XIII).

Fig. 4 : Détail d’une porte de Balawat (L. KING, Gates of Balawat, plate XXX).

L’IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L’EAU DANS L’ART ASSYRIEN 00

Fig. 5 : Détail d’une porte de Balawat (L. KING, Gates of Balawat, plate XXVI).

Fig. 6 : Détail d’une porte de Balawat (L. KING, Gates of Balawat, plate LXV).

Alexandre TOUROVETS00

Fig. 7 : Détail d’une porte de Balawat : la ville de Qarqar (Oronte) (L. KING, Gates of Balawat,plate XLIX).

Fig. 8 : Ville de Tyr - Relief du palais de Khorsabad (époque de Sargon II) - photo de l’auteur.

L’IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L’EAU DANS L’ART ASSYRIEN 00

Fig. 9 : Ville de Ninive (époque d’Assurba-nipal II) (J. CURTIS and J. READE, Art ofEmpire, 1995, plate. 23).

Fig. 10 : Assaut contre une ville d’Égypte (époque d’Assurbanipal II) (J. READE, Assyrian Sculptures, plate 99).

Alexandre TOUROVETS00

Fig. 11 : Assaut contre Hâmanu (Elam) (époque d’Assurbanipal II) (B. HROUDA, L’OrientAncien, 1992, p. 151).

Fig. 12 : La ville de Madaktu (Elam) – (époque d’Assurbanipal II) - photo de l’auteur.

L’IMAGE DE LA VILLE FORTIFIÉE AU BORD DE L’EAU DANS L’ART ASSYRIEN 00