Les méthodes de recherche en archéologie

Transcript of Les méthodes de recherche en archéologie

INTRODUCTION

L’archéologie est tout d’abord une science qui étudie l’Homme. Cette discipline scientifique étudie

les traces laissées par l’homme c’est-à-dire la culture matérielle. Ainsi, pour connaitre cette discipline,

il faut une bonne maitrise de ses méthodes et pour bien connaitre ces méthodes, il faut allier la théorie

à la pratique. C’est dans ce contexte qu’après quelques semaines de cours en théorie, on a effectué une

sortie pédagogique sur les méthodes de recherche en archéologie et en ethnoarchéologie dans la

région de Kédougou plus précisément à Banda Fassi du 23 au 30 mars 2015 d’où l’objet de notre

rapport de sortie pédagogique. Ainsi, notre rapport s’articulera autour des points suivants : la zone

d’étude, la prospection et le ramassage de surface, l’implantation du sondage et la fouille enfin la

stratigraphie.

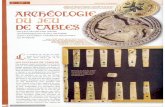

I- PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE

Bandafassi est situé dans la région de Kédougou plus précisément à une quinzaine de kilomètres.

Rappelons que cette dernière est une région située à l’Est du Sénégal c’est-à-dire dans le Sénégal

oriental. Environ 702 km séparent la région de Koudougou de la région de Dakar. A Bandafassi,

plusieurs groupes ethniques y cohabitent. Parmi ces groupes nous avons les Bédik qui sont

majoritaires malgré la confusion qui règne en qualifiant souvent cette zone de « pays Bassari ».

Ensuite viennent les Bassari, les Peul, les Kognagui, les Dialonké, etc. Du point de vue

environnemental, la zone est dominée par des montagnes. Le site d’Ifafal se trouve d’ailleurs au

niveau d’une montagne qui fait plus ou moins 450 m d’altitude. D’après notre guide Marc Keita c’est

une famille Kamara qui avait occupé le site d’Ifafal. La montagne leur servait de système de défense

contre les envahisseurs Peuls en l’occurrence Alpha Yaya qui avait pour ambition d’islamiser le

peuple Bédik mais aussi la nécessité d’organiser les manifestations culturelles. C’est aussi au niveau

de la montagne qu’ils organisent leurs manifestations culturelles.

FIG.1 : carte de la région de Kédougou (source google.sn)

II- LA PROSPECTION ET LE RAMASSAGES DE SURFACE

La prospection c’est une technique utilisée pour repérer un site archéologique. Il y a plusieurs

méthodes de prospection. La prospection par information qui concerne les recherches que l’on doit

effectuer pour mieux connaître le site, la prospection pédestre ou à pieds c’est-à-dire on marche en

regardant le sol pour repérer les vestiges, la prospection par photographie aérienne qui est une

méthode qui demande beaucoup de moyens techniques et financiers, etc.

Dans notre site on a fait la prospection pédestre qui peut se faire de plusieurs manières : parallèle,

circulaire, horizontale. Pour ce qui est de notre site on a prospecté de manière parallèle.

Les outils utilisés lors de la prospection sont : le décamètre, le pédomètre, le centimètre. Ainsi, avant

de commencer à prospecter il faut tout d’abord prendre les coordonnées GPS du site. Ces

coordonnées permettent de localiser le site au cas où on prospectera sans fouiller. Les coordonnées

GPS de notre site Ifafal 4 sont : 12° 32’’52s 4t Nord-Est et 12°20’’15s 9t Nord-Ouest.

Apres avoir pris les coordonnées GPS du site on procède à la délimitation du site. Quand le site est

trop grand, on le divise en secteurs. C’est dans ce cadre que le site d’Ifafal a été divisé en cinq

secteurs Ifafal 1, 2, 3, 4 et 5. On délimite le site du Nord au Sud de l’Ouest à l’Est. Notre site de

prospection Ifafal 4 fait 30 m sur 30 et elle coïnciderait avec la place publique.

Quand on fini de délimiter notre site, on étudie le domaine macro du site c’est-à-dire dans son

contexte géographique. Pour ce qui est de notre site, notons d’abord que l’accès au site est très

difficile dans la mesure où il se trouve entre le sommet de deux montagnes. On ne remarque pas

d’hydrologie aux alentours ce qui peut s’expliquer par le fait que nous sommes sur une montagne.

Du point de vue végétation on a la flore soudanienne. Les arbres les plus présentes sont le Bambou

« makatché » en langue locale dont les tiges sont utilisées pour la fabrication des charpentes de cases,

des palissades, etc. Les feuilles ont une fonction thérapeutique notamment utilisées contre la diarrhée

mais aussi contre les maux de l’estomac. Nous avons aussi le bois d’ébène « gandiang » en langue

locale utilisé pour la cuisine mais aussi de meubles, on a aussi des baobabs « gamak » en langue

locale dont l’écorce est utilisée pour la fabrication des cordes et les feuilles sont utilisées à des fins

alimentaires.

Après avoir étudié le domaine macro du site, on a effectué les tests c’est-à-dire le test Ahn (fig. 2) et

le Munsell (fig. 3).

Le test Ahn est une méthode de Peter M. Ahn qui a pour objectif la classification des sols de

l’Afrique de l’Ouest (A. Dème, 1991 :40). Il permet d’avoir des informations sur la texture du sol.

Pour ce qui est de notre site, nous avons un sol sablo-limoneux (B : boule).

FIG.3 : Test Ahn

Quand au Munsell Color, c’est une charte de couleur du sol établie en 1954 par la société Munsell

Color Compagny (A. Dème, 1991, p 40). Ce test vise à déterminer la couleur du sol (qui peut être un

indicateur du climat). Pour ce qui est de notre site Ifafal 4 on a 10 YR 2/1.

FIG.4 : Test de Munsell.

Sur la surface de notre site on constate que le sol a été brulé (facteurs anthropiques). Cela peut avoir

comme conséquence la contamination des vestiges (céramique) lors de la datation.

Notons que tous ces éléments doivent être mentionnés au niveau de la fiche bleue qui concerne le

domaine macro de site c’est-à-dire le site dans son contexte géographique (A. Dème, 1991, p 39).

Après cette étape on passe au ramassage de surface. Comme nous l’avons mentionné plus haut, on a

procédé à un ramassage parallèle. Tout les vestiges trouvés doivent être mis dans des sachets

contenant des étiquètes de chaque trouvailles. Ils ne doivent pas être mélangés. Notons que tous les

vestiges ramassés doivent être mentionnés dans la fiche verte. Celle-ci est plus spécifique et est

utilisée pour le décompte du petit matériel archéologique (A. Dème, 1991, p 40). Lors du ramassage à

Ifafal 4, nous avons ramassé de nombreux tessons de poteries, et des scories.

NB : Pour des questions de morale, on ne ramasse pas tout les objets trouvé sur le site. On laisse des

indices pour que d’autres groupes de chercheurs puissent effectuer des recherches sur le site.

III- L’IMPLANTATION DU SONDAGE ET LA FOUILLE

Le sondage consiste à pratiquer une ouverture réduite dans le sol pour mesurer un potentiel

archéologique. Il est souvent pratiqué en complément des autres méthodes de prospection, avant

l’ouverture du chantier. Il peut également être choisi pour déterminer l’étendue du site et les modalités

d’extension de la fouille (A. Lehoërff, 2009, p58).

Pour implanter un sondage on a besoin de plusieurs outils comme des piquets, des ficelles, des fiches

de sondage, d’une boussole, d’un centimètre ou d’un décamètre et des niveaux, etc.

Ainsi pour implanter le sondage, on doit d’abord avoir un point de repère et chercher le nord à l’aide

de la boussole. C’est à partir de ce point de repère qu’on implante la paroi Nord. Ensuite on implante

la paroi Est enfin pour implanter les parois Sud et Ouest on calcul l’hypoténuse qui permet d’avoir le

quatrième point et le carré. Pour avoir l’hypoténuse on utilise le théorème de Pythagore

AC2=AB

2+BC

2. Notre sondage qui fait 3m sur 3, a une hypoténuse qui est égale 4,24 m.

Lors de l’implantation des parois, on a utilisé des ficèles pour relier les points. Celles-ci doivent

toujours avoir le même niveau et être parallèle au sol et pour cela on se sert des niveaux qui sont des

indicateurs de niveau.

Après cela, on implante le point 0 ou datum. C’est à partir de là que l’on doit effectuer les mesures

de début et de fin de niveau.

Quand on fini d’implanter le point 0, on implante la zone de sécurité. Cela permet d’éviter les

affaissements des parois et pour ne pas nuire à la stratigraphie.

Après avoir implanté la zone de sécurité, on effectue les mesures de début et fin de niveau c’est-à-dire

la distance qui sépare le sol et la surface et la fin de niveau 1 est toujours égale au début de niveau 2.

En archéologie on a cinq points cardinaux : NE, NO, CTR, SE et SO. C’est au niveau de ces points

qu’on doit effectuer les mesures.

Après les mesures on fait un ramassage des vestiges qui se trouve sur la surface de notre sondage puis

on fait les tests c’est-à-dire le test Ahn et le test Munsell.

Rappelons que lors du sondage nous devons utiliser les fiches de sondage ou le LRF (Level Record

form) où l’on doit enregistrer toutes les donnés de notre sondage. On change toujours de LRF dès

qu’on change de niveau. Mais aussi on doit toujours refaire les tests (Ahn et Munsell) à chaque fois

qu’on change de niveau. On les refait également tout les matins avant de continuer le décapage.

Par ailleurs, quand on fini d’implanter le sondage, on prend des photos pour la constitution de notre

dossier photographique. Avant de prendre la photo, on place le tableau sur lequel figure le nom,

l’année et le numéro du sondage. On place l’échelle et la flèche qui indique le côté nord (fig. 5).

FIG.5: implantation du sondage 1.

Après cette étape de l’implantation, on procède au décapage. Le décapage peut-être considéré comme

une méthode d’extraction des vestiges. En effet on décape la surface sondée puis le sable est tamisé

pour recueillir les vestiges qui doivent être rangés dans des sachets.

FIG.6 : Tamisage sondage 1.

Les vestiges doivent être rangés dans des sachets comportant des étiquètes de chaque trouvailles

comme nous l’avons dit dans la prospection, tout ce qui est céramique doit être rangé dans un seul

sachet, tous ce qui est scories doit être rangé dans un seul sachet. En gros, on ne doit jamais mélanger

les vestiges.

Les outils utilisés lors du décapage sont entre autres des herminettes, des pèles, des seaux, des

broches, des truelles, coupe-coupe, etc. Le décapage peut se faire de plusieurs manières. On peut faire

un décapage arbitraire c’est-à-dire l’épaisseur est définie arbitrairement. On peut aussi changer de

niveau quand on constate l’apparition d’une nouvelle couche ou de nouveaux vestiges c’est le

décapage naturel (A. Lohërff, 2009, p73)

FIG.7 : décapage sondage 1.

Dans notre sondage 1 nous avons comme fouilleurs les groupes III, IV, V on a obtenu les résultats

suivants :

Pour le niveau de surface on a :

Date : 27/03/2015

Début de niveau : NE : 21cm, NO : 22cm, CTR : 21cm, SE : 14 cm, SO : 21cm

Test Munsell: 7.5 YR 4/4; Test Ahn: sablo-limoneux (B)

Description de la texture : sol noirâtre

En ce qui concerne les observations générales nous avons des traces de cendre donc on peut affirmer

que le sol a été brûlé (facteurs anthropiques) cela peut avoir des conséquences sur la datation des

vestiges surtout la céramique, de gros tessons de céramique, de petit bloc latéritique enfin de petits

arbustes.

On a également des intrusions de racines d’arbres. Il y a aussi des blocs de latérite sur la surface de

notre sondage.

Pour le niveau 1 on a :

Début de niveau : NE : 21cm, NO : 22cm, CTR : 21cm, SE : 14cm, SO : 21cm

Fin de niveau : NE : 24cm, NO : 25cm, CTR : 24 cm, SE : 20 cm, SO : 24cm

Test Munsell: 7.5 YR 4/4; Test Ahn: sablo-limoneux (B)

Description de la texture : sol noirâtre

Comme observation générales : le sol semble être trop dur. Changement de la couleur du sol, on pas

encore de matériel et on n’a pas encore atteint les racines de l’arbuste présente dans notre sondage.

On a aussi des intrusions racines d’arbre qui peut s’expliquer par la présence d’arbres au tour du site.

Pour le niveau 2 on a :

Début de niveau : NE : 24cm, NO : 25cm, CTR : 24cm, SE : 20cm, SO : 24cm

Fin de niveau : NE : 34cm, NO : 35cm, CTR : 28,5cm, SE : 32cm, SO : 28,5cm

Test Munsell: 10 YR 4/6; Test Ahn: argileux (D)

Pour les observations générales nous avons toujours la présence d’un arbuste, présence de l’argile car

le sol devient de plus en plus compact.

On a des intrusions au niveau de la paroi nord, au nord-est. Il y a aussi la présence de racine d’arbre

sur les côtés SE et SO. On a fait un changement arbitraire de niveau.

Pour le niveau 3 on a :

Date : 28/03/2015

Début de niveau : NE : 34cm, NO : 35cm, CTR : 28,5cm, SE : 32cm, SO : 28,5cm

Fin de niveau : NE : 41cm, NO : 40cm, CTR : 40cm, SE : 36cm, SO : 36cm

Test Munsell: 10 YR 4/6; Test Ahn: très argileux (E)

En ce qui concerne les observations on a des intrusions au niveau des parois Sud et Est et au niveau

des parois nord et Est (trou).

Nous avons également une présence continue de racines d’arbre au niveau de la paroi Sud. On a un

bloc de latérite à 136cm de la paroi Ouest et à 130cm de la paroi Nord.

En raison de l’humidité le sol devient de plus en plus compact et difficile à décaper au niveau de la

paroi Ouest et vers le Sud. C’est là où on a le plus de racines d’arbre.

Pour le niveau 4 on a :

Début de niveau : NE : 41cm, NO : 40cm, CTR : 40cm, SE : 36cm, SO : 36cm

Fin de niveau : NE : 51cm, NO : 51cm, CTR : 47cm, SE : 46cm, SO : 53cm

Test Munsell: 10 YR 4/6; Test Ahn: sableux limoneux (B)

Description de la texture : sol compact

En ce qui concerne les observations on une présence de racines d’arbre, un sol compact. On a un sol

un peut humide et un peu noirâtre avec une présence de latérite.

Nous avons des intrusions au niveau de la paroi nord, sud et ouest. On observe la présence d’une

grosse et longue racine d’environ 3m au centre.

On a toujours la présence d’un bloc de pierre à 136 cm de la paroi ouest et à 130cm de la paroi nord.

Pour le niveau 5 on a :

Début de niveau : NE : 51cm, NO : 51cm, CTR : 47cm, SE : 46cm, SO : 53cm

Fin de niveau : NE : 55,5cm, NO : 53,5cm, CTR : 48,5cm, SE : 46,5cm, SO : 48cm

Test Munsell: 10 YR 4/6; Test Ahn: limoneux (C)

Description de la texture : sol compact

Pour ce qui est des observations on a la présence de pierre au niveau de paroi Sud et Est. On a aussi la

présence de racines d’arbre au niveau des parois sud, ouest et centre, présence d’un bloc de roche au

centre, racines d’arbre au niveau des parois Est et Ouest.

On a des d’intrusions sur toute la paroi Sud mais aussi sur les parois Nord et Est. En plus on constate

des fissures sur toute la surface. Le sol commence à être dur vers la paroi nord.

C’est à ce niveau du sondage qu’on a arrêté la fouille. Mais il faut souligner qu’on n’a pas fouillé

jusqu’ à la jusqu’à la couche stérile. Donc on peut assimiler le dernier niveau comme celui de la

couche stérile.

IV- LA STRARIGRAPHIE

La stratigraphie est la science décrivant l’agencement des couches selon leur forme, leur organisation,

leur division, et leur succession dans le temps dans le but de reconstituer l’histoire (A. Lehoërff, 2009,

p70). Elle permet d’identifier les différentes phases d’occupation d’un site archéologique. Pour faire

la stratigraphie, il faut d’abord avoir du papier millimétré, un centimètre, un décamètre, etc.

On fait la stratigraphie de chaque paroi. Pour cela, on choisit une échelle pour la représentation au

niveau du papier millimétré où on représente l’axe des ordonnés et l’axe des abscisses. Après cela, on

effectue les mesures de chaque couche au niveau de chaque intervalle.

A chaque intervalle, on prend les mesures des différentes couches et on marque les points au niveau

du papier millimétré. Quand on termine on relie les points obtenus au niveau du papier millimétré.

Cela nous permet d’avoir une représentation des séquences stratigraphiques de chaque paroi au

niveau. On doit tout représenter ce qui figure sur les parois c’est-à-dire tout ce qui est intrusions,

vestiges, interférences de couche c’est-à-dire lorsqu’une couche déborde sur un autre.

Tous ces aspects doivent figurer dans la représentation stratigraphique. Par ailleurs on doit toujours

faire le test Munsell pour déterminer la couleur de chaque paroi.

Notons par ailleurs qu’une fouille sans stratigraphie est une fouille incomplète. C’est à travers la

stratigraphie qu’on peut établir les différentes phases de peuplement d’un site archéologique.

Ainsi le sondage 1sur lequel nous avons travaillé a donné les séquences stratigraphiques suivantes :

PAROI NORD :

FIG.8 : séquence stratigraphique paroi Nord sondage 1.

Au niveau de la paroi Nord nous avons trois couches. Les deux premières couches ont à peu près la

même épaisseur. Celles-ci sont plus épiassent que la troisième couche.

Sur la première couche le test Munsell a donné 10 YR 4/6 et le sol est compact. On a une fosse et des

racines d’arbre.

Pour ce qui est de la deuxième couche on a Munsell 10 YR 4/4 et un sol malléable. On note la

présence de racines d’arbre.

En ce qui concerne la troisième couche le Munsell donne 10 YR 4/8, le sol est malléable. Elle

interfère sur la deuxième et la première couche.

PAROI EST :

FIG.9 : séquence stratigraphique de la paroi EST sondage 1.

En ce qui concerne la paroi Est, nous avons trois couches :

Pour la première couche, le Munsell donne 10 YR 4/6, le sol est compact et limoneux. Elle est la plus

petite couche.

Au niveau de la deuxième couche, le Munsell donne 10 YR 4/ 6 le sol est un peu malléable. On note

la présence de racines d’arbre. C’est la couche la plus épaisse.

Pour ce qui est de la troisième couche le Munsell donne 10 YR 4/6, le sol est malléable. On a une

présence de racine d’arbre. Elle est moins épaisse que la deuxième couche.

PAROI SUD :

FIG.10 : séquence stratigraphique de la paroi Sud sondage 1.

Ici nous avons deux couches dont la première est moins épaisse que la deuxième.

Au niveau de la première couche le Munsell a donné 10YR 4/6, on a un sol compact et limoneux.

En ce qui concerne la deuxième couche le Munsell donne 10YR 4/8, on a un sol malléable. Il y a une

présence de racines d’arbre.

PAROI OUEST :

FIG.11 : séquencestratigraphie de la paroi Ouest sondage 1.

Au niveau de cette paroi, nous avons deux couches :

En ce qui concerne la première couche, le Munsell a donné 10 YR 4/6. On a un sol compact.

Pour la deuxième couche, le Munsell donne 10 YR 3/4. Le sol est malléable. On note la présence de

racine d’arbre mais aussi de fosses.

CONCLUSION

En définitive, la sortie pédagogique à Bandafasssi nous a permis d’acquérir des connaisances

notemment sur les techniques de recherches en archéologie et en ethnoarchéologie dont la maîtrise

est fondementale pour un archéologue. En plus de cela, elle nous a permis de découvrir le patrimoine

culturelle de la région de Kédougou en particulier la culture Bédik. Cependant, force est de

reconnaitre qu’on a pas fait le travail de laboratoire c’est-à-dire la Description l’Analyse et

l’Interprétation du matériel archéologique (DAI). Cela pose problème car cette étape du travail de

l’archéologue est très importante et elle nous aurait permis d’aquérir plus d’expérience en

archéologie.

BIBLIOGRAPHIE

DEME, A., Mémoire de maitrise : Evolution climatique et processus de peuplement dans l’Ile à

Morphile, Dakar, UCAD, 1991, 86p.

DEMOULE, J.P., GILIGNY, F., SNAPP, A., Guides des méthodes de recherches en archéologie,

Grand Repère Guide, 2009, 336p.

DAUX, G., Les étapes de l’archéologie, Paris, Presse Universitaire de France, 1948, 127p.