Le monnayage d’époque sévérienne frappé à Aigosthènes en Mégaride, in: in U. Wartenberg and...

Transcript of Le monnayage d’époque sévérienne frappé à Aigosthènes en Mégaride, in: in U. Wartenberg and...

Edited byUte Wartenberg and Michel Amandry

ΚΑΙΡΟΣContributions to Numismatics in Honor of Basil Demetriadi

THE AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY

NEW YORK

2015

Contents

Preface ix

Acknowledgements xi

Tabula Gratulatoria xiii

Patricia Felch. Basil C. Demetriadi 1

Friedrich Burrer. Die Hemidrachmen-Prägung von Gyrton 5

François de Callataÿ. A Long-Term View (15th–18th Centuries) on Prices Paid to Acquire Ancient Coins 33

Wolfgang Fischer-Bossert. Die Eule der Athena 45

Evangelia Georgiou. The Coinage of Orthe 55

Jonathan Kagan. Maximilian John Borrell (c. 1802–1870). Dealer, Collector, and Forgotten Scholar and the Making of the Historia Numorum 83

Sophia Kremydi and Michel Amandry. Le monnayage d’époque sévérienne frappé à Aigosthènes en Mégaride 97

John H. Kroll. Small Bronze Tokens from the Athenian Agora: Symbola or Kollyboi? 107

Catharine C. Lorber. The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa 117

Aliki Moustaka. Bendis and the Wolf: An Unpublished Numismatic Type from Thessalian Phaloria 147

Olivier Picard. Corpus et classement des émissions: les bronzes hellénistiques de Thasos 153

Selene E. Psoma. Did the So-called Thraco-Macedonian Standard Exist? 167

Pierre Requier. Une rare série de Cos sans portrait imperial du IIIème siècle 191

Kenneth A. Sheedy. The Emergency Coinage of Timotheus (364–362 B.C.) 203

Derek R. Smith. New Varieties of the Eleusinian Triptolemos/Piglet Coinage from the BCD Collection 225

Vassiliki E. Stefanaki. Corpus des monnaies aux dauphins attribuées à Potidaion/ Poseidion de Carpathos 231

Peter G. van Alfen. The Chalkid(ik)ian Beginnings of Euboian Coinage 255

Hans-Christoph von Mosch and Laura-Antonia Klostermeyer. Ein Stempelschneider auf Reisen. Die Antinoosmedaillons des Hostilios Markellos und Hadrians Reise im Jahr 131/2 n. Chr. 285

Mary E. Hoskins Walbank. Prospectus for Palaimon 327

Ute Wartenberg. Thraco-Macedonian Bullion Coinage in the Fifth Century B.C.: The Case of Ichnai 347

Arnold-Peter C. Weiss. The Persic Distaters of Nikokles Revisited 365

97

Le monnayage d’époque sévérienne frappé à Aigosthènes en Mégaride

Sophia Kremydi and Michel Amandry

La Mégaride, “pays de parcours par excellence”, unit la Corinthie, et par conséquent le reste du Péloponnèse, à l’Attique et la Béotie. Les études topographiques ont bien montré l’extrême importance de deux routes: celle qui traversait l’arrière pays et reliait Corinthe à Platées ainsi que celle qui menait de Corinthe à Éleusis.1 Les routes littorales, qui suivaient les côtes du golfe Saronique et du golfe corinthien étaient dangereuses et, au moins jusqu’à l’époque romaine, presque impraticables. Les difficultés rencontrées par le roi de Sparte Cléombrotos et son armée qui, en 379/8, avaient pris la χαλεπή οδός de Creusis à Aigosthènes sont bien décrites par Xénophon dans un passage souvent cité (Hell. 5.4.17–18). La route littorale du golfe Saronique traversait les roches scironiennes, un passage escarpé, élargi par Hadrien.2 L’importance de la Mégaride comme lieu de passage est bien démontrée par de nombreuses tours fortifiées qui sont dispersées dans le pays, soit au long des routes, soit sur les sommets des montagnes pour contrôler les passages.

La ville de loin la plus importante dans la région était Mégare, une ville ancienne peuplée par des Doriens qui, pendant sa longue histoire, s’étaient souvent alliés avec les villes du Péloponnèse.3 Pagai et Aigosthènes, les deux petites villes au Nord de la Mégaride, étaient des fondations mégariennes (Pausanias I.44.4) et leur histoire est liée à celle de Mégare. Il s’agissait de deux ports, protégés

1. Pour la topographie de la Mégaride, les études les plus importantes sont celles de Hammond 1954 et de Müller 1984, plus part. pp. 249–251 (qui cite la bibliographie antérieure).

2. Pausanias, 1.44.6.3. Sur l’histoire de Mégare, voir Meyer dans RE 15 (1931), sv. Megara, ainsi que Legon 1981 pour la période classique.

Récemment Smith 2008 a traité des vestiges archéologiques et épigraphiques de Mégaride et donné une bibliographie complète.

98 Sophia Kremydi and Michel Amandry

naturellement et fortifiés par des remparts, qui donnaient sur la côte est du golfe de Corinthe et qui contrôlaient ainsi la voie maritime vers l’ouest. L’échelle de Mégare sur le golfe Saronique, Nisée, ouvrait la route de communication et la voie commerciale vers l’Est et contrôlait le passage de Salamine. Après les guerres médiques, pendant la période de la toute puissance d’Athènes, Mégare et ses deux ports les plus proches, Nisée et Pagai, furent sous contrôle athénien;4 en ce qui concerne Aigosthènes, nos sources sont silencieuses. A la suite de la paix de 446 Mégare se rallia de nouveau à la symmachie péloponnésienne et participa avec ses alliés à la guerre du Péloponnèse contre Athènes. Le contrôle de la Mégaride était essentiel également pour les Macédoniens, puisque cela leur permettait d’accéder au Péloponnèse sans l’accord des Athéniens, qui leurs étaient rarement favorables. La construction de tours le long de la route qui reliait la Béotie à Corinthe pourrait, d’après Hammond, être l’œuvre de Philippe II, et on connaît l’existence d’une garnison de Démétrios à Aigosthènes.5 En 243 un changement d’orientation politique eut lieu pour les villes de Mégaride: quand Aratos de Sicyone, stratège du Koinon achéen, prit le contrôle de Corinthe en chassant Antigone Gonatas, Mégare se joignit à la Ligue achéenne. Pagai et Aigosthènes devinrent indépendantes et membres de la Ligue.6 Les trois villes sont citées dans une inscription théorodoque de Delphes que l’on date de ca. 235–221.7 En tant que membres de la confédération achéenne, Mégare et Pagai ont émis des monnaies fédérales d’argent et de bronze.8

En 224, devant la menace de Cléomène, les villes de Mégaride se tournèrent vers la fédération béo-tienne. Pour Mégare les sources le disent concrètement;9 pour Aigosthènes les décrets de la ville qui citent des archontes béotiens en témoignent.10 En 192 Mégare et Pagai abandonnent la confédération béotienne pour rentrer à nouveau dans l’alliance achéenne; Aigosthènes ne les suivit pas et entra en conflit avec Pagai pour le contrôle du port limitrophe de Panormos.11 L’absence de monnayage fédéral achéen d’Aigosthènes pourrait s’expliquer, selon Robert, par le fait que cette cité ne faisait pas partie de la Ligue entre 224–146.12

Après la destruction de Corinthe en 146, les ports sur la côte Est du golfe de Corinthe ont joué un rôle important pour le commerce déjà établi entre la Grèce et l’Italie;13 la présence de Romains installés dans la région est d’ailleurs attestée par une inscription.14 Dans les années 80, la Mégaride eut à souffrir des réquisitions durant les guerres mithridatiques et de la piraterie.15 L’importance de la région a dû décroître après la fondation de la colonie romaine de Corinthe en 44 av. J.-C.

4. Thucydide, 1,111.2; 1.114–115.1; Plut. Per. 22.1; Diodore 12.5.2.5. IG vii, 1= Syll3 I, 331; ABSA 19 (1912/13, 82ff). Selon Will 1979: 348, l’inscription se place en 237/6 quand Démétrios II

contrôlait la Béotie pendant la guerre démétriaque. 6. Polybios 2.43.5; Plut., Aratos 24; Strabon 7.7.3; Trogus, Prol. 26.7. Plassart 1921; Thompson 1982: 87–94; citée par Warren 2007: 152–153.8. Pour l’argent de Mégare: Benner 2008: 78–80. Pour les bronzes de Mégare et de Pagai: Warren 2007: 119–120. Voir aussi:

LHS 96 (8–9 May 2006), Coins of the Peloponnese. The BCD Collection, p. 25–26 et 35.9. Polybe, 20.6.7.10. IG vii, 209–22. 11. Robert 1939: 97–122. Pour les discussions plus récentes sur cette inscription: SEG 46 (1996): 520. 12. Robert 1939: 116, 122. D’après Etienne et Knoepfler 1976: 342–347, le Koinon béotien a été dissout en 171. Pour le

statut d’Aigosthènes entre 171 et 146, nous n’avons aucune information; cf. le commentaire de Warren 2007: 163. 13. Smith 2008: 132–133. 14. Pour des Ρωμαίοι κατοικούντες à Pagae dans une inscription qui date de 64/3–56/5, cf. IG vii, 190; Smith 2008:

200–202, n. 97 pour la bibliographie plus récente. 15. Rigsby 2010: 308–313.

Le monnayage d’époque sévérienne frappé à Aigosthènes en Mégaride 99

Pour la période impériale, l’histoire de la Mégaride demeure assez obscure.16 Il existe un document très mutilé selon lequel Mégare faisait éventuellement partie d’un réseau de fondations d’Auguste dans son effort de réorganisation de la Grèce.17 Un passage de Pline (NH IV, 23), qui n’est pas confirmé par d’autres sources, cite Mégare comme colonie romaine.

Pendant la période impériale les villes de Mégaride ont rarement frappé monnaie: Mégare et Pagae sous Commode et Septime Sévère, tandis que pour Aigosthènes seules sont connues de rares mon-naies sévériennes.

La ville d’Aigosthènes

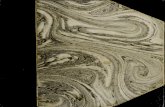

Aigosthènes était une ville maritime de petite taille au Nord de la Mégaride, située dans la vallée bordée par le Mont Cithéron au Nord, et des collines boisées—connues aujourd’hui sous le nom de Karydi—au Sud, qui la séparaient de Pagae et du reste de la Mégaride. Située dans le golfe de Porto Germano, elle possédait une fortification impressionnante, parmi les mieux préservées de l’antiquité. Les remparts englobaient l’acropole et se prolongeaient jusqu’à la mer créant ainsi un port bien proté-gé.18 D’après les recherches les plus récentes cette muraille pourrait être l’œuvre des Athéniens pour se protéger des invasions de Philippe II.19

Les trouvailles archéologiques ont montré que la ville était occupée depuis la période préhisto-rique jusqu'à la fin de l’antiquité;20 de la période romaine on connaît un bâtiment situé à l’intérieur des murailles, interprété comme une villa,21 ainsi qu’une grande basilique du 6e siècle,22 qui a été ensuite remplacée par la petite église que l’on voit aujourd’hui (Figs. 1–2).23 Les inscriptions romaines mon-trent que la ville a continué à prospérer pendant le Haut Empire, jusqu’aux premiers siècles de l’époque chrétienne. On connaît la dédicace d’une famille d’Aurelii qui a consacré un pronaos ‘aux dieux’,24 ainsi que cinq bases de statues impériales. Hadrien, dont l’intérêt pour la région est attesté,25 était appelé ev-ergetes à Aigosthènes26 ainsi que ktistes, nomothetes et tropheus sur plusieurs inscriptions de Mégare.27 De plus nous connaissons deux inscriptions d’Aigosthènes qui honorent des empereurs du troisième siècle: l’une fait allusion à l’empereur Sévère,28 l’autre est dédiée à Probus.29 Les dédicaces pour des

16. Voir Meyer dans RE 15 (1931), sv. Megara, col. 197–198. 17. Discuté par Rizakis 1996: 266–267. À la page 266, n. 37, l’auteur discute les sources de la fin de la République et de la

période augustéenne. 18. La meilleure description demeure celle de Benson 1895. Pour la bibliographie archéologique complète voir Smith 2008:

47–48. 19. Ober 1983: 387–392. La suggestion de Lawrence 1979: 389, selon laquelle la fortification était l’œuvre de Démétrios

Poliorcète n’est pas fondée sur des arguments solides et l’inscription qui mentionne une garnison de Démétrios à Aigosthènes devrait être attribuée, selon Will 1979: 348, à Démétrios II.

20. Benson 1895. 21. Benson 1895: 324. 22. Orlandos 1954: 129–142. D’après Orlandos un monastère byzantin était construit sur la basilique paléochrétienne. 23. Clichés Pierre Amandry, vers 1950. 24. IG vii, 225. 25. Voir supra n. 2. 26. C’est la restitution de l’inscription proposée par de Ridder 1894: 498, no. 8. 27. IG vii. 70–72. Pour des dédicaces à Sabine qui était vénérée comme nea Demetra: IG vii 73–74. Une des phylae de

Mégare était appelée Andrianis: IG vii 72, 74, 101. 28. IG vii 226. Le praenomen de l’empereur n’a pas été conservé. 29. IG vii 227; SEG 3 (1927) 332; SEG 13 (1956) 335.

100 Sophia Kremydi and Michel Amandry

empereurs du quatrième siècle—ainsi que d’autres dédicaces—étaient assez répandues en Mégaride. On en connait une à Pagai30 et deux à Aigosthènes, l’une en l’honneur de Constantin et Licinius,31 l’autre en l’honneur de Constantin II.32 L’ethnique Aιγοσθενιτών que l’on trouve sur les monnaies sévériennes figure également sur les inscriptions trouvées sur place.

Le monnayage d’Aigosthènes

Ainsi qu’il a été dit plus haut, le seul monnayage connu d’Aigosthènes date de l’époque sévérienne:

Collections publiques33

Athènes Musée Numismatique (NM) A. Postolacca, Medaglie inedite del nazionale Museo Numismatico di Atene, Annali

dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica XXXVIII (1866): 330–356 (plus part 336–337);

J. N. Svoronos, Eklogè nomismatôn ek tès Sullogès Alexandrou Soutzou, JIAN VII (1904): 346–390;

E. Tsourti et M. D. Trifiró, SNG Greece 5. Numismatic Museum, Athens. The A.G. Soutzos collection, Athènes, 2007.

30. IG vii 196 pour Flavius Valerius Constantinus, après 330. 31. Vatin 1966: 243–244.32. Orlandos 1954: 142; Bull.Ep. 1959, no. 176; Vatin 1966: 242–243.33. Toutes les grandes collections publiques ont bien entendu été sollicitées. Nous avons une dette particulière envers Eva

Apostolou (Musée Numismatique, Athènes).

Figures 1–2. Murailles d'Aigosthènes.

Le monnayage d’époque sévérienne frappé à Aigosthènes en Mégaride 101

Londres British Museum, Department of Coins and Medals B. V. Head, A Catalogue of Greek Coins in the British Museum. Attica-Megaris-

Aegina, Londres, 1888.

Paris Bibliothèque nationale de France, département des Monnaies, Médailles et Antiques

Collections privées

BCD LHS Numismatics 96, Coins of Peloponnesos. The BCD Collection, 8–9 Mai 2006.

Froehner R. Ratto, Collezione di un dotto Numismatico Straniero (= W. Froehner), 2 Avril 1909.

Rhousopoulos J. Hirsch XIII, Sammlung Griechischer Münzen aus dem nachlasse eines bekannten Archäologen (= A. Rhousopoulos), 15 Mai 1905.

Weber L. Forrer, The Weber collection of Greek coins, Londres, 1922–1929.

AE. 16–18 mm34

Septime-Sévère

ΑΥ Κ Λ CΕΠ CΕ−ΒΗΡΟC ΠΕΡΤ; buste lauré et cuirassé de Septime-Sévère à dr., avec paludamentum, vu de trois quarts en arrièreΑΙΓΟCΘΗΝΙΤωΝ; figure féminine (Artémis?) debout à g., vêtue d’un longue tunique, tenant une flèche (?) dans sa main dr. tendue et un arc dans sa main g.

1. D1 R1 a Athènes NM 3193 (= Postolakas 17); 3,19 g; 9h.2 b Athènes NM 3194 (= Postolakas 18); 2,92 g; 9h.

ΑΙΓΟCΘΗΝΙΤωΝ; enfant à genoux à g., allaité par une chèvre à dr.

3. D1 R2 a Londres 1872-7-9-67 (Wigan) = BMC 1 et pl. XX, 10 (= Imhoof-Blumer and Gardner 1885: pl. A, I: rev.); 3,00 g; 11h.

4. b Londres 1920-8-5-1481 (Fox); 3,34 g; 4h.5. c Paris FG 1205 (K 1483: achat le 17 août 1874 à Émile Legrand, intermédiaire de

P. Lambros); 4,55 g; 12h.6. d Paris 2006/143 (ex BCD, no. 62); 3,57 g; 5h.7. e Athènes MN 3196 (= Postolakas 20); 3,54 g; 1h.8. f Athènes MN 3195 (= Postolakas 19); 4,38 g; 9h.9. g Weber 3582 et pl. 133 (achat à W. Talbot Ready 1906), 3,30 g; ?h.10. D? R? a Froehner, no. 2577.

34. Toutes les monnaies sont illustrées illustrées, sauf les no 9, 10 et 15. La planche a été réalisée par Annabel de la Tour d'Artaise, que nous remercions vivement.

102 Sophia Kremydi and Michel Amandry

ΑΙΓΟCΘΗΝΙΤωΝ; figure féminine (Artémis?) debout à g., vêtue d’un tunique courte, tenant un arc (?) dans sa main dr. tendue et tirant une flèche de son carquois avec la g.

11. D1 R3 a Collection BCD; 4,45 g; 6h (trouvé en Thessalie).

Julia Domna

ΙΟΥΛΙΑ ΔΟΜΝΑ CΕ; buste drapé de Julia Domna à dr.ΑΙΓΟCΘΗΝΙΤωΝ; enfant à genoux à g., allaité par une chèvre à dr.

12. D2 R4 a Paris FG 1206 (K 1484: achat le 17 août 1874 à Émile Legrand, intermédiaire de P. Lambros); 4,11 g; 1h.

Géta

Λ CΕΠ ΓΕΤΑC K; buste tête nue et cuirassé de Géta à dr., avec paludamentum, vu de trois quarts en arrière.ΑΙΓΟCΘΗΝΙΤωΝ; enfant à genoux à g., allaité par une chèvre à dr.

13. D3 R4 a. Paris 2006/144 (ex BCD, no. 63); 3,81 g; 12h.14. b. Athènes MN 3197a (don de G. Vabeas, 1882); 3,80 g; 9h.15. D? R? a Rhousopoulos, no. 2156.

ΑΙΓΟCΘΗΝΙΤωΝ; monument rond d’où émerge un arbre entouré de serpents.

16. D3 R5 a. Athènes coll. Soutzos (= Svoronos, p. 368, n° 135 = SNG 789); 4,44 g; 12h.17. b Athènes NM 3197 (= Postolakas 21); 4,18 g; 12h.

ΑΙΓΟCΘΗΝΙΤωΝ; figure féminine (Artémis?) debout à g., vêtue d’un longue tunique, tenant une flèche (?) dans sa main dr. tendue et un arc dans sa main g.

18. D3 R6 a. Collection BCD; 3,99 g; 1h (trouvé en Phocide).

Le premier à avoir fait connaître des monnaies d’Aigosthènes a été A. Postolakas, directeur du Musée numismatique d’Athènes,35 en 1866. Il publiait alors cinq monnaies de cet atelier, entrées dans les col-lections numismatiques du Musée, dont il devait, précise-t-il, l’attribution à P. Lambros. Ces monnaies avaient été données au Musée numismatique par M. Zarifi, de Constantinople, qui les avait acquises précisément de Lambros à la demande de Postolakas. Postolakas précise qu’il connaît un sixième exemplaire, dans la collection Soutzos (1802–1870), donnée au Musée selon le testament du collec-tionneur. L’entrée dans le fonds du Cabinet des médailles de Paris de deux monnaies d’Aigosthènes en 1874, provenant elles aussi de Lambros, incite à se demander si ces 8 monnaies (5 + 1 + 2), et peut-être d’autres (acquises par Wigan, Froehner ou Rhousopoulos) ne provenaient pas d’un petit dépôt moné-taire découvert dans les années 1860. Mais ce n’est là qu’une supposition qui n’est étayée par aucun document d’archive.

35. Sur l’œuvre d’Achille Postolakas, directeur de la collection numismatique d’Athènes de 1856 à 1887, voir Galani-Krikou 1988.

Le monnayage d’époque sévérienne frappé à Aigosthènes en Mégaride 103

Le monnayage d’Aigosthènes figure dans la première édition de l’Historia Numorum, mais Head ne fait connaître que deux types de revers.36 Dans le JHS VI, 1885, F. Imhoof-Blumer et P. Gardner citent trois types, faisant référence à l’article de Postolakas.37 Enfin, dans sa traduction augmentée d’Historia Numorum,38 J. Svoronos reprend le texte de Head, sans citer non plus le type d’Artemis (?), alors qu’il semble peu vraisemblable qu’il n’ait pas connu l’article de Postolakas. Depuis un siècle, ce monnayage n’a plus retenu l’attention et les nouveaux exemplaires connus proviennent tous de la collection BCD, que ce soient ceux passés en vente chez Leu, acquis par le Cabinet des médailles, et ceux identifiés par nous dans ses plateaux d’incertaines.

L’émission d’Aigosthènes, de très faible ampleur (3 coins de droit, 6 coins de revers), est datable des années 198–202, entre le moment où Géta devient César et où Caracalla épouse Plautilla. Le fait que nous ne connaissions pas de monnaies de Caracalla à Aigosthènes doit certainement être imputé à notre connaissance actuelle partielle de ce monnayage. A Mégare, Septime-Sévère, Julia Domna, Caracalla Auguste et Géta César figurent tous les quatre sur un monnayage datable de la même période, tant les portraits de Caracalla et Géta sont juvéniles et se conforment à des modèles romains datables de 198–202.

Quatre types (en fait sans doute trois, voir infra) figurent au revers de ce monnayage et ils méritent un commentaire:

• Pausanias(1.44.5)parled’AigosthènesjustepourfaireallusionaucultedeMelampous,le‘meilleurdes devins’, selon Hésiode, et aux fêtes annuelles en son honneur; l’importance de son sanctuaire est confirmée par le témoignage épigraphique.39 Le bâtiment rond qui apparait sur les monnaies sévériennes (cat. nos. 16–17) a été interprété comme le Melampodeion. Un arbre entouré de ser-pents émerge de son toit. L’histoire racontée par Apollodore (1.9.11) semble très bien illustrer notre type monétaire: ‘devant la maison de Melampous il y avait un chêne avec un nid de serpents. Les servants ont tué les serpents mais Melampous a sauvé et élevé les nouveau nés; quand les petits sont devenus grands ils lui ont transmis la pouvoir de comprendre la langue des animaux et de prévoir le futur en lui léchant les oreilles’. L’arbre entouré de serpents sur notre monnaie ne peut que faire allusion à ce mythe.

• Unsecondtypemonétaireresteplusdifficileà interpréter.Onyvoitunenfantnourriparunechèvre (cat. nos. 3–10, 12, 13–14). L’enfant abandonné et nourri par un animal est un topos répandu dans la mythologie grecque et plusieurs types monétaires sur le monnayage péloponnésien de l’époque impériale y font allusion. Sur les monnaies d’Aegion, l’enfant représente Zeus; la grotte où il fut élevé et son animal sacré, l’aigle, sont présents sur le type monétaire.40 Le mythe de Zeus nourri par la chèvre à Aegion est rapporté par Strabon (VIII, 7, 5). Sur les monnaies d’Épidaure l’enfant représente Asclépios,41 nourri par une chèvre sur le mont Tithion (ce mythe est préservé,

36. Head 1887: 329 ; Head 1911: 392–393. Dans sa première édition, Head cite deux types : Melampus (?) et le Melampodeion (?). S’il avait connu l’article de Postolakas, il aurait certainement cité le type d’Artemis (?). Le BM a acquis en 1872 une monnaie de Septime-Sévère avec Melampus (?), mais comment alors connaît-il le type du Melampodeion (?).

37. Imhoof-Blumer and Gardner 1885. 38. Svoronos 1898. 39. IG VII 207–209, 223: sur le Melampodeion où étaient dressés les décrets de la ville. IG VII 219–222: sur les fêtes en

honneur du dieu.40. RPC IV online, 8084; LHS 96, 8–9 May 2006, 442.1. 41. RPC IV online, 562, 563; SNG Cop. 134.

104 Sophia Kremydi and Michel Amandry

parmi d’autres, par Pausanias II, 26, 4–5); selon une autre légende, le berger Aresthanas a découvert l’enfant nourri par une chèvre et gardé par un chien; en comprenant qu’il s’agissait d’un enfant divin il ne l’a pas touché. L’affinité avec le type monétaire est frappante et ne laisse aucun doute sur l’identité de l’enfant.

Mais que peut-on dire pour le type d’Aigosthènes? On a proposé d’y voir Melampous42 mais aucun mythe n’associe le héros avec le type de la chèvre allaitant. Erika Simon a proposé d’y voir Oedipe, abandonné et élevé sur le Cithéron, la montagne au nord de la ville d’Aigosthènes qui sé-pare la Mégaride de la Béotie.43 Il s’agit d’encore d’une hypothèse puisque aucune source n’associe Oedipe à la ville d’Aigosthènes. Mais quelle que soit la divinité illustrée sur les monnaies sévé-riennes, la parenté du nom de l’animal (aiga) avec le nom de la ville n’est certainement pas une coïncidence;

• enfinlesdeuxdernierstypes,montrantunefigurefémininevêtuesoitd’unlongchiton(cat.nos.1–2, 18), soit d’une tunique courte (cat. no. 11), sont probablement deux variantes d’Artémis, même s’il est impossible d’identifier avec certitude l’objet qu’elle porte dans la main droite. Artémis avait deux sanctuaires à Mégare (Pausanias I, 40, 2–3; 41, 3) et elle est représentée sur le monnayage sévérien de Mégare44 ainsi qu’à Pagae.45 Rien d’étonnant donc à ce qu’elle figure sur le monnayage d’une autre cité de Mégaride.

Un mot pour finir sur la dénomination frappée. On trouvera ci-dessous un tableau comparant les poids d’Aigosthènes avec ceux de Pagai et de Mégare (Table 1).46

Table 1. Tableau comparant les poids d’Aigosthènes avec ceux de Pagai et de Mégare.

Aigosthènes Pagai Mégare16–18 mm 23–25 mm 18 mm 23–25 mmSS, JD, G SS SS SS, JD, C, G

10.51–11.00 x x10.01–10.509.51–10.00 x xxxx

9.01–9.50 x x8.51–9.00 xx xxx8.01–8.50 x xxxxx xx7.51–8.00 xx xxxxx x7.01–7.50 xxxxx xxxxx xx6.51–7.00 x xxxxx xxxxx xxxxx6.01–6.50 xxxxx xx5.51–6.00 xx x xxxxx xx

42. Imhoof-Blumer and Gardner 1885: 9 et pl. A, Aegosthena I. Sur le culte de Melampous: Antonetti et Lévêque 1990: 197–209.

43. LIMC VI, 1, s.v. Melampous, p. 407. 44. LHS 96, 8–9 May 2006, no. 55.3, 56, 58.6. 45. LHS 96, 8–9 May 2006, no. 65, 66.4, 67.1 (Commode). 46. Pour Pagai et Mégare, les poids sont tirés de la vente LHS 96 avec ajout des exemplaires de Londres, Paris, Vienne, et

New York, The American Numismatic Society.

Le monnayage d’époque sévérienne frappé à Aigosthènes en Mégaride 105

Aigosthènes Pagai Mégare16–18 mm 23–25 mm 18 mm 23–25 mmSS, JD, G SS SS SS, JD, C, G

5.01–5.50 xxxxx4.51–5.00 x xx4.01–4.50 xxxxx3.51–4.00 xxxxx3.01–3.50 xxx2.51–3.00

Pagai semble avoir une dénomination comparable à celle d’Aigosthènes (16–18 mm), mais dont les exemplaires sont extrêmement rares. Sinon Pagai et Mégare frappent une dénomination supérieure (23–25 mm). Si l’on se tourne vers Argos, dont le corpus vient d’être publié,47 la situation est la suivante:

Ø 23–25 mm Ø 19–22 mm Ø 17 mmSeptime Sévère et sui 7,78 g (194) 5,27 g (44) 3,24 g (4)

L’as devant être cherché dans la dénomination dont le module est autour de 20 mm, il est probable qu’Aigosthènes a fait frapper des hémiassaria (3,79 g [16]) et Pagai et Mégare des diassaria (ou des pièces d’1½ assarion).

Le matériel en cours de rassemblement pour la préparation du RPC V,48 consacré à la période 193–218, devrait permettre d’avoir une vision plus nette de l’ensemble des monnayages sévériens frappés dans le Péloponnèse et en Mégaride.

Références

Antonetti C., et P. Lévêque. 1990. Au Carrefour de la Mégaride. Devins et oracles. Kernos 3: 197–209.Benner, S. M. 2008. Achaian League Coinage of the 3rd through 1st centuries BCE. Classical Numismatic

Studies 7. Londres.Benson, E. F. 1895. Aegosthena. Journal of Hellenic Studies 15: 314–324.Etienne, R., et D. Knoepfler. 1976. Hyettos de Béotie et la chronologie des archontes fédéraux entre 250 et

171 avant J.-C. BCH Suppl. III. Paris.Flament, C., et P. Marchetti. 2011. Le monnayage argien d’époque romaine (d’Hadrien à Gallien). Études

Péloponnésiennes XIV. Athènes.Galani-Krikou, M. 1988. Achilleas Postolakas as Author. Dans The First Century of the Numismatic

Museum 1829–1922, pp. 84–91 (le texte anglais). Athènes. (Catalogue de l’exposition organisée du 19 avril au 30 juin 1988 à la Bibliothèque Gennadios).

Hammond, N. G. L. 1954. The Main Road from Boeotia to the Peloponnese through Northern Megarid. BSA 49: 103–122.

47. Flament et Marchetti 2011. 48. Le volume RPC V, 1, rédigé par S. Kremydi et M. Amandry, avec la collaboration de Dario Calomino, traitera des

provinces d’Achaïe, de Macédoine, de Thrace, de Mésie et de Bithynie.

106 Sophia Kremydi and Michel Amandry

Head, B. V. 1887. Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics. Oxford.———. 1911. Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics. 2nd. ed. Oxford.Imhoof-Blumer, F., and P. Gardner. 1885. Numismatic Commentary on Pausanias, I. JHS VI: 58–59. (=

Al. N. Oikonomides éd., Ancient Coins Illustrating Lost Masterpieces of Greek Art. A Numismatic Commentary on Pausanias (Chicago, 1964), pp. 9–10).

Lawrence, A. W. 1979. Greek Aims in Fortification. Oxford.Legon, R. P. 1981. Megara. The Political History of a Greek City-State, to 336 BC. Ithaca/London.Müller, A. 1984. Megarika XII. BCH 108: 249–266.Ober, J. 1992. Fortress Attica, Defence of the Athenian Land. Mnemosyne, Suppl. 84. Leiden. Orlandos, A. 1954. Ἀνασκαφὴ τὴς βασιλικὴς τῶν Ἀιγοσθενῶν. PAE: 129–142. Plassart, A. 1921. Inscriptions de Delphes. La liste des théorodoques. BCH 45: 1–85.Ridder, A. de. 1894. Inscriptions de Mégaride, de Béotie et d'Imbros. BCH 18: 497–508.Rigsby, K. J. 2010. Aegina and Megara (IG IV.22 750). Classical Philology 105.3 (July): 308–313.Rizakis, A. 1996. Les colonies romaines des côtes occidentales grecques. Dialogues d’histoire ancienne

22/1: 255–324.Robert, L. 1939. Hellenica I: Inscriptions de Pagai en Mégaride relatives à un arbitrage. RPhil 13: 97–

122. (= Opera Minora, vol. 2, pp. 1250–1275).Smith, P. J. 2008. The Archaeology and Epigraphy of Hellenistic and Roman Megaris, Greece. BAR 1762.

Oxford.Svoronos. J. 1898. ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝ. Athènes.Thompson, W. E. 1982. Polybius, II, 55, 1. Aigion to Megalopolis. REA 84: 87–94.Vatin, C. 1966. Quelques inscriptions d’époque impériale. BCH 90: 240–247.Will, E. 1972. Histoire politique du monde hellénistique. 2nd ed. vol. 1. Nancy.

Plate 1

Le monnayage d’époque sévérienne frappé à Aigosthènes en Mégaride

1 2 3 4 5

6 7 8 11 12

13 14 16 17 18