Kulturlandschaften im Wattenmeer – Das multilaterale LANCEWADPLAN-Projekt und das...

-

Upload

schleswig-holstein -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Kulturlandschaften im Wattenmeer – Das multilaterale LANCEWADPLAN-Projekt und das...

40

Kulturlandschaften im Wattenmeer – Das multilaterale LANCEWADPLAN-Projekt und das niedersächsische Denkmalinformationssystem ADABweb Ulf Ickerodt und Otto Mathias Wilbertz Kulturlandschaft im Wandel Der Begriff der „Kulturlandschaft“ ist seit Ende der 1980er Jahre erneut in Mode gekommen. Er ist eine Reaktion auf politische, gesellschaftliche und insbesondere wirtschaftliche Veränderungen, die inzwischen alle Lebensbereiche durchdringen und für die seit Anfang der 1990er Jahre der Begriff der „Globalisierung“ benutzt wird (z. B. Müller 2002). Im Kern dieser Entwicklung steht eine sich an den neuen Wirtschaftsformen orientierende, verändernde Raumnutzung und damit einhergehend, eine sich in der Folge gleichsam verändernde Umweltwahrnehmung. Vor diesem Hintergrund kann der Begriff der „Kulturlandschaft“ als Ausdruck für das gesellschaftliche Bedürfnis nach der Kompensation der aus dem gegenwärtigen Moder-nisierungs- oder besser Veränderungsdruck resultierenden Verlusterfahrung angesehen werden. Und genau diese Erfahrung des Wandels der gewohnten Umgebung führt zu dem Wunsch nach Kompensation. Es gilt Landschaftsteile und Denkmäler im Sinne von Erinnerungsrelikten zu bewahren oder wieder herzustellen, um den gegenwärtigen, massiven Veränderungsdruck zumindest abzumildern. Diese Wahrnehmung beinhaltet eine große inhaltliche Herausforderung, denn es gilt die eigene Umwelt neu zu definieren. Resultat einer vergleichbaren Umwälzung war die antiquarisch-topographische Neuentdeckung von Landschaft des 17./18. Jahrhunderts, die dann in der Romantik in der Erschließung der oberirdisch sichtbaren Bodendenkmäler mündete. Diese Historisierung und nicht zuletzt auch Ästhetisierung der Landschaft fasst Achim Leube (1983; s.a. Ickerodt 2004, S. 53-55) unter dem Begriff des Schönen Denkmals zusammen. Gerade die zuletzt genannte Haltung, die (unangemessene) Überakzentuierung der formal-ästhetischen Komponente zu ungunsten aller anderen, weniger attraktiven Relikte der menschlichen Interaktion mit der eigenen Umwelt verwässert den Blick auf die historische Herausforderung „Kulturlandschaft“. Denn sind Stadtwüsten, Industriebrachen und Monokulturen nicht die Kehrseite der gleichen Medaille, wie die Gartenstädte, Industriedenkmäler und Parklandschaften, deren Denkmal-würdigkeit und lebensweltliche Qualitäten nicht in Frage gestellt werden? Und genau hier liegt die denkmalpflegerische Herausforderung: Wie soll man den Veränderungsdruck, der sich immer stärker auf die naturräumlichen, landschaftlichen und nicht zuletzt auch denkmal-pflegerischen Ressourcen auswirkt, bewältigen? Wie kann man sich als Denkmalpfleger verhalten, wenn einerseits Stadtteile wüstfallen oder alte Siedlungsgebiete aufgegeben und andererseits im Gegenzug zunehmend neue Siedlungsareale erschlossen werden? Hierzu kommen die nicht zu verleugnenden finanziellen Probleme, die durch die den Kommunen wegfallenden Steuereinnahmen verursacht werden und zu immer drastischeren Problemen bei der Erhaltung von Denkmälern und Denkmalensembles führen. Der mit dem hieraus resultierenden Strukturwandel einhergehende Identitätsverlust1 wird durch die kulminierenden Migrationsbewegungen der letzten Jahre immer weiter zunehmen. Alles in allem kommt die Denkmalpflege nicht umhin, sich den aus dem Wandel der Wirtschafts-struktur und der sich daraus ergebenden Neuorganisation der Siedlungstätigkeit heraus resul-tierenden Folgen zu stellen, um deren Auswirkungen zumindest mildern zu können. Dieses gilt umso 1 Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Tatsache, dass trotz individualistischer Bestrebungen in der Gesellschaft die bauliche Substanz – regional wie überregional – eine zunehmende Beliebigkeit der baulichen Formen beinhaltet. So finden sich Fertighäuser, mediterran geprägte Bauten oder Eigenheime im Chaletstil neben den traditionellen Gulfhäusern des Wattenmeerbereichs. Letztere werden allerdings zunehmend aufgegeben, da sie nur sehr aufwändig zu betreiben sind und sich mit Blick auf die zeitgenössischen Wirtschaftsformen als zu unrentabel erweisen.

41

mehr, als dass Veränderungen des Wirtschaftens einen auch überregional bedeutsamen Raumnutzungswandel nach sich ziehen. Dieser Entwicklung entspringt also der enorme regionale Nutzungs- und Planungsdruck, den es zu kompensieren gilt. Um der darin implizit enthaltenen Forderung nach einem Nachhaltigkeitsfaktor gerecht zu werden, gilt es neue Wege zu gehen. Und genau das ist die Absicht des LANCEWADPLAN-Projektes: Es gilt ein länderübergreifendes, raumordnerisches Konzept für den nordeuropäischen Wattenmeerbereich zu entwickeln, das auf internationaler Ebene bestand hat. Hierfür ist allerdings eine wissenschaftliche Bewertung der naturräumlich-landschaftlichen und denkmalpflegerischen Ressourcen im Sinne der hier zu thematisierenden Kulturlandschaft notwendig. Dieses soll mittels eines Handbuchs erreicht werden, in dem Handlungsempfehlungen (best practice) und Lösungsvorschläge zusammengetragen werden. Auf dieser Grundlage können dann Planungs- und Verwaltungsinstanzen ihre Entscheidungen zum Nutzen aller Beteiligten entwickeln. Außerdem gilt es ein zukunftsfähiges Planungsinstrument zu etablieren, in dessen Kern ein internetbasiertes Denkmalinventar steht: das niedersächsische Denkmalinformationssystem ADABweb. Die Voraussetzungen von LANCEWADPLAN Seit Mitte der 1970er Jahre rücken die Wattenmeer-Anrainerstaaten politisch immer enger zusam-men.2 Diese Bestrebungen waren zunächst in erster Linie dem Natur- und Umweltschutz verpflichtet und mündeten u. a. 1987 in der Gründung des in Wilhelmshaven ansässigen Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), das diese Zusammenarbeit in den unterschiedlichsten Bereichen unterstützen, erleichtern und zentral koordinieren soll.3 Seit Mitte der 1990er Jahre erfuhr diese primär dem Natur- und Umweltschutz verpflichtete Arbeit eine inhaltliche, den Denkmalschutz betreffende Erweiterung. Im Rahmen der 7. trilateralen Regierungs-konferenz zum Schutz des Wattenmeeres, „Adoption of a common delimitation and common ecological targets“, 1994 in Leeuwarden, wurde erstmals auch das gemeinsame kulturelle Erbe explizit berücksichtigt.4 Drei Jahre später, im Vorfeld der 8. trilateralen Regierungskonferenz zum Schutz des Wattenmeeres fand in Ribe der Workshop „The Cultural Heritage in the Wadden Sea Region“ (10.-12. September 1997) statt. Hier wurde erstmals auf trilateraler Ebene eine den Wattenmeerbereich betreffende, gemeinsame Basis zum Thema Denkmalschutz erarbeitet, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten (Ribe Workshop 1997). Ganz konkret wurde zunächst die besondere naturräumliche und wirtschaftliche Dynamik des an zwei westeuropäischen Haupthandelsrouten gelegenen Arbeitsbereichs in seiner kulturhistorischen Dimen-sion gewürdigt: Die zu verzeichnenden, einzigartigen Raumnutzungsmuster resultieren aus der post-pleistozänen Interaktion von Mensch und Umwelt, die nur vor dem Hintergrund der ökologischen und kulturhistorischen Einheit des Wattenmeerbereichs und dessen Hinterland verstanden werden kann.5

2 Trilaterale Regierungskonferenzen zum Schutz des Wattenmeers: 1. Konferenz von Den Haag – Decision to strengthen the cooperation on the protection of the Wadden Sea (1978); 2. Konferenz von Bonn – Coordination of Scientific research (1980); 3. Konferenz von Kopenhagen – Adoption of the joint Declaration (1982); 5. Konferenz von Bonn – Adoption of the agreement on the protection of seals (1988); 6. Konferenz von Esbjerg – Adoption of the guiding principle, common management principles and objectives for human use (1991). 3 4. Trilaterale Regierungskonferenz zum Schutz des Wattenmeers in Den Haag („Decision to establish a common secretariat“ 1985). 4 In Dänemark wurden 1992 im Rahmen des Protection of Nature Act unter §12-13 und §18 explizit Ancient Monuments als Bestandteile des Umweltschutzes angeführt, wobei hier ausdrücklich die Veränderung der aquatischen Denkmäler innerhalb einer 24 Seemeilenzone als auch die Bepflanzung bzw. Aufforstung der terrestrischen Denkmäler (§13) verboten wird (Protection of Nature Act 1992; vgl. auch National Forest and Nature Agency 1995, S. 32-39). In Niedersachsen tritt auf der Grundlage des Gesetzes für das Landesraumordnungsprogramm Niedersachen vom 02.03.1993 das neue Landesraumordnungsprogramm (1994) in Kraft. Hier findet sich ebenfalls die Verbindung von Naturschutz und Landschaftspflege (Pkt. A 2.1 Seite 11) bzw. die Forderung nach dem Schutz der Kulturlandschaften und der kulturellen Sachgüter (Pkt. A 2.6 Seite 14). 5 Zuletzt u.a. Behre (1999); Niederhöfer (2005); Strahl (2005).

42

Darüber hinaus wurden aber gleichzeitig auch die spezifischen kulturellen Unterschiede sowie die damit einhergehenden unterschiedlichen Identitäten (Friesen usw.) betont. Diese gilt es vor dem Hintergrund der zunehmenden Intensität des zu beobachtenden Strukturwandels zu bewahren und bei den Maßnahmen zum Landschaftsbestandschutz im Sinne von regionaler Identität und Diversität zu berücksichtigen. Mit Blick auf die besondere Dynamik dieses Bereichs wurde die Auffassung herausgearbeitet, dass Denkmalschutz und –pflege kein „Einfrieren“6 bedeuten kann, sondern dass er die aktive Berücksichtigung von gesellschaftlichem, naturräumlichem und wirtschaftlichem Wandel beinhalten muss. Dem gegenüber steht die Forderung an eine nachhaltige Landwirtschaft, die gerade auf die Erhaltung typischer Landschaftsteile bzw. die Renaturierung ehemals landwirtschaftlich genutzter Bereiche abzielt. In diesem Zusammenhang findet sich auch die Empfehlung, speziell die bodendenkmal-pflegerischen Interessen in die landwirtschaftliche Rahmenplanung der EU mit einfließen zu lassen.7 Insgesamt einigte man sich auf die Empfehlung der weiteren multilateralen Zusammenarbeit hinsichtlich u. a. einer gemeinsamen Landesaufnahme zur Etablierung einer neuen, Ländergrenzen übergreifenden, gemeinsamen Identität und der Vereinfachung der Rahmenplanung. Um die Nach-haltigkeit einer solchen Planung zu gewährleisten, sollten das öffentliche Interesse gestärkt, Interes-senvertreter einbezogen und darüber hinaus das lokale touristische Potential ausgeschöpft werden. In der Folge der 8. trilateralen Regierungskonferenz zum Schutz des Wattenmeeres in Stade kam es am 22. Oktober 1997 zu einer gemeinsamen Ministererklärung. Der dort verabschiedete „Trilaterale Wattenmeerplan“ fordert als gemeinsames Ziel die Erhaltung und Bewahrung einer intakten Umwelt sowie von ökonomischen, kulturhistorischen, gesellschaftlichen und küstenschutztechnischen Werten, die insgesamt mittels eines integrierten Managements nachhaltig genutzt werden sollen. Insbesondere der Abschnitt „Landschaft und Kultur“ (Erklärung von Stade 1997: Abschnitt II, Punkt 1 29-31), der von ästhetischen Gesichtspunkten sowie von der Kritik an der Zerstörung von Kulturgütern geprägt ist8, enthielt – dem Umweltwandel Rechnung tragend – wieder als Kernaspekt die Erzeugung einer überregionalen Identität unter Beibehaltung der regionalen Vielfalt. Hierfür galt es, den vollen Reichtum der Kulturlandschaft unter ausdrücklicher Einbeziehung des gemeinsamen kulturellen Erbes unter dem Aspekt der Entwicklung und die typischen Landschafts-bestandteile zu erhalten oder auch wiederherzustellen. Ziel war die Vermittlung einer Binnenidentität für das gesamte Gebiet, die ihren Ausdruck insbesondere in der damals angestrebten Ausweisung des Wattenmeerbereichs als Welterbegebiet („World Heritage Site“) fand, wobei auch hier vornehmlich der Tourismus als Identität evozierendes Werkzeug eingesetzt werden sollte. Als weitere Vorgehensweise wurde die Entwicklung der trilateralen, administrativen Zusammenarbeit zum Schutz kulturhistorischer und landschaftlicher Teile durch geeignete gemeinsame Planungs- und Managementmaßstäbe vereinbart (Erklärung von Stade 1997,13 Punkt 37). Sie bezog die Frage nach der Form der Berücksichtigung kultureller und landschaftlicher Merkmale in Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) mit ein. Hier wurde als nötige Vorarbeit die Kartierung der wichtigsten kulturhistorischen und landschaftlichen Bestandteile herausgestellt, sowie die Frage nach

6 Hierbei handelt es sich um einen Reflex auf das evolutionistische bzw. vulgärdarwinistische Denken des 19. Jahrhunderts, das das europäische Entwicklungsdenken bis heute prägt. Ausdruck hierfür ist insbesondere der Begriff der „Lost Worlds“, also „eingefrorene“ Entwicklungsstufen, anhand derer sich die eigene kulturelle Genese nachvollziehen lassen soll (Ickerodt 2004, S. 65-69). Diese Haltung wird zunehmend durch das Konzept eines permanenten Wandels ersetzt. Das bedeutet: Im Gegenzug zur Auffassung der „Lost Worlds“ im Sinne von lediglich museal zu betrachtenden Kulturlandschaftsrelikten werden diese nunmehr als wirtschaftlich unter Umständen kaum oder anders genutzte Areale betrachtet. 7 Vgl. auch die Erklärung von Stade (1997:69 Pkt.8.1.1). Allerdings fehlt in Hinblick auf den Ribe Workshop in der Erklärung von Stade (1997, S. 67-69) der Gesichtpunkt des Schutzes archäologischer Denkmäler als Bestandteil einer nachhaltigen Landwirtschaft. 8 Unter den Punkt. 1.1.4 bzw. 9.1.9 & 1.1.5 bzw. 9.1.10 werden in diesem Zusammenhang explizit Windkraftanlagen angeführt.

43

der Prüfung, welche Bestandteile erhalten oder entwickelt werden sollten. Insgesamt bezog man sich auf die Empfehlungen des Ribe-Workshops (1997). Auf der Basis der Erklärung von Stade (1997) kam es im August 1998 zur Einrichtung der Arbeitsgruppe „Wadcult – Landscape and Cultural Heritage Wadden Sea Region“, die durch die EU im Rahmen des „INTERREG IIc-North Sea Program“ finanziert wurde (Meier 1998; Schlicksbier u. Assendorp 2001).9 Im Kern der Bestrebungen dieser Arbeitsgruppe stand der Beschluss zur Erstellung der Kartierung und Inventarisierung der gemeinsamen kulturhistorischen und natur-räumlichen Werte mit Hilfe eines geographischen Informationssystems (GIS). Das Ergebnis sollte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Noch im Dezember des gleichen Jahres lief auch das trilaterale, ebenfalls durch die EU im Rahmen des „INTERREG IIc-North Sea Program“ kofinanzierte, Kartierungs- und Denkmalinventarisierungs-projekt „LANCEWAD“ an.10 Die niedersächsische Arbeitsgruppe war damals im Bereich des Dezernats 406 (Kunst, Kultur, Denkmalschutz) der Bezirksregierung Lüneburg angesiedelt. Die Abkürzung „LANCEWAD“ steht für „Landscape and cultural heritage of the Waddensea Region“ und umfasst auf niedersächsischer Seite in dem damaligen Regierungsbezirk Weser-Ems die Landkreise Leer, Aurich, Wittmund, Friesland und Wesermarsch sowie die Stadtgebiete Emden und Wilhelmshaven, im damaligen Regierungsbezirk Lüneburg die Landkreise Stade (Samtgemeinde Nordkehdingen), Cuxhaven und Osterholz (Gemeinde. Schwanewede). In Absprache mit der Freien und Hansestadt Hamburg wurden die Inseln Neuwerk und Scharhörn mit einbezogen. Den Kern des Projektes, das im Oktober 2001 abgeschlossen wurde, bildete eine mit GIS-Daten11 vernetzte ACCESS-Datenbank. Die hier zusammengestellten Daten wurden weniger deshalb erhoben, um Aussagen zum Denkmal- oder Naturschutz zu machen, als vielmehr um Raumplanern eine Übersicht über denkmalpflegerisch sensible Bereiche zu geben (Assendorp 2004a, S. 10). Der LANCEWAD-Bericht wurde im Oktober 2001 der 9. trilateralen Regierungskonferenz zum Schutz des Wattenmeeres, „MAN and WADDEN SEA“, zugeleitet und im Rahmen der gemeinsamen Ministererklärung als Bericht „Inventar des Landschafts- und Kulturerbes der Wattenmeerregion“ gewürdigt und zur Veröffentlichung empfohlen (Esbjerg 2001, S. 176 Pkt. 38). Wie bereits in der Erklärung von Stade (1997, Art. 37 und Wattenmeerplan Art. 1.1.2 & 1.2.2) oder dem LANCEWAD-Abschlussbericht wurde auch jetzt wieder auf die Notwendigkeit geeigneter Pla-nungs- und Managementmaßnahmen sowie auf die hierfür notwendige Kartierung der kulturgeschicht-lichen und landschaftlichen Bestandteile verwiesen (Esbjerg 2001, S.176 Pkt. 37). Weiterhin regte die Ministerkonferenz „umfassende Schutz und Managementstrategien“ auf Basis der Ergebnisse eines Workshops von Bad Bederkesa (17.-19.09.2001) an (Esbjerg 2001, S. 176 Pkt. 40.1 bis 40.5). Als Konsequenz hieraus wurde die Befürwortung eines Folgeprojekts im Rahmen des „INTERREG IIIb-North Sea Program“ zur Weiterentwicklung und zum Ausbau des gemeinsamen Managements und Schutzes des Landschafts- und Kulturerbes abgeleitet (Esbjerg 2001, S.176 Pkt. 41). LANCEWADPLAN – Ein Managementplan für den Wattenmeerbereich Seit Juli 2004 läuft das trilaterale, durch die EU kofinanzierte und bis Mitte 2007 laufende LANCEWADPLAN-Projekt. Der niedersächsische Part ist diesmal beim Niedersächsischen Landes-amt für Denkmalpflege (NLD) angesiedelt. Neben dem NLD haben sich das federführende nieder-ländische Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, das auch diesmal mit der Projekt-Koordinierung betraute Wilhelmshavener CWSS, die dänische Kulturarvsstyrelsen und das Archäolo-

9 Pilotstudie hierzu im Bereich des Dithmarscher Küstengebiets in Schleswig-Holstein von J. Geisler, A. A. Kannen und D. Meier (1998). Hierbei wird u.a. der ästhetische Aspekt mit Blick auf eine mögliche Tourismusförderung in den Vordergrund gestellt. 10 Assendorp 2004a, 2004b; Enemark 2001; Meier 1998; Schlicksbier u. Assendorp 2001; Vollmer 2001; Vollmer, Guldberg, Maluck, Marrewijk u. Schlicksbier 2001. 11 Als Programm wurde ArcView verwendet.

44

gische Landesamt Schleswig-Holstein beteiligt12. Darüber hinaus konnte mit der ostenglischen Region „The Wash“ ein weiterer Partner gefunden werden, der über weitreichende Erfahrungen hinsichtlich der Zusammenarbeit von denkmalpflegerisch orientierten staatlichen, nicht-staatlichen und wirtschaft-lichen Initiativen verfügt. In jüngster Zeit wurden außerdem Gespräche mit der Freien- und Hansestadt Hamburg aufgenommen, um die Möglichkeiten einer Kooperation mit dem trilateralen Projekt zu sondieren.

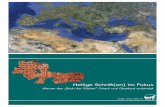

Abb. 1: Übersicht über Kulturlandschaftsprojekte der unterschiedlichen Institutionen in Niedersachsen Das Arbeitsgebiet ist, vereinfacht gesagt, der Nordsee-Wattenmeerbereich. Er erstreckt sich von dem niederländischen Den Helder bis hin zum dänischen Esbjerg. Der niedersächsische Teil des Arbeits-gebietes umfasst innerhalb des ehemaligen Regierungsbezirks Weser-Ems wiederum die Landkreise Aurich, Friesland, Wesermarsch, Wittmund, die Kreisfreienstädte Emden und Wilhelmshaven sowie zusätzlich einen Teil des Landkreises Leer, innerhalb des ehemaligen Regierungsbezirks Lüneburg wiederum die Landkreise Cuxhaven, Teile des Landkreises Osterholz und Stade (jetzt das gesamte Kreisgebiet) (Abb. 1). Hinter dem kryptischen Namen LANCEWADPLAN verbirgt sich der programmatische Projekttitel, „Integrated Landscape and Cultural Heritage Management and Development Plan for the Wadden 12 Die Freie und Hansestadt Hamburg hat zunächst eine direkte Projektbeteiligung erwogen und ist jetzt indirekt über eine Kooperation im Bereich „Altes Land“ beteiligt.

45

Sea Region“, der Zielsetzung und Arbeitsgebiet umschreibt: Es geht, entsprechend der im vorherigen Abschnitt umschriebenen Forderungen, um die Etablierung eines gemeinsamen (trilateralen) raumordnerischen Konzeptes für den nordeuropäischen Wattenmeerbereich. Im Kern des LANCEWADPLAN-Projekts steht ein das Konzept verdeutlichendes Handbuch, in dem Lösungsvorschläge und Handlungsempfehlungen im Sinne einer „best practice“ oder eines „worst case“ zusammengestellt werden. Dieses soll im Sinne des europäischen Partizipationsprinzips unter Berücksichtigung aller Beteiligten geschehen und alle Verwaltungsinstanzen, staatliche und nicht-staatliche Planungsinstanzen sowie private Initiativen umfassen, die sich innerhalb von regionalen oder bilateralen informellen Treffen sowie internationalen Workshops artikulieren können.13 Parallel hierzu wurde der mit dem LANCEWAD-Projekt eingeschlagene Weg eines Kulturland-schaftskatasters weiter fortgeführt, um trotz eines massiven Sparzwanges und trotz der immer weiter zunehmenden wirtschaftlich-gesellschaftlichen Dynamik auf die hierin verborgenen Herausforde-rungen angemessen reagieren zu können. Der Schlüssel hierzu liegt in der Entwicklung eines elek-tronischen Planungsinstruments, das im Falle Niedersachsens mit der ADABweb bereits realisiert ist, in Kombination mit dem oben bereits kurz skizzierten Handbuch, das den unterschiedlichen Planern helfen soll, unter Umständen bereits im Vorfeld von anstehenden Projekten geeignete Maßnahmen zu ergreifen. ADABweb – Ursprung, Idee und Technik Das Informationssystem ADABweb geht auf das relationale Datenbankmanagementsystem ADAB (Archäologische Datenbank) zurück, das auf der Grundlage einer Empfehlung des Verbandes der Landesarchäologen für das Bundesland Baden-Württemberg 1989 entwickelt worden war. Am 7. September 1995 wurde die Einführung dieses Verfahrens auch in Niedersachsen in die Wege geleitet (Wilbertz 2000, 2001, 2004a, 2004b). Seit dem 8. Mai 1998 werden die niedersächsischen archäologischen Fundstellen des NLD mit der ADAB erfasst14. Seit 1999 konnten in Niedersachsen den damaligen Bezirksregierungen und Kommunen, neben der Hauptinstallation in Hannover, weitere Installationen zur Verfügung gestellt werden, um allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, die von ihnen erfassten Daten in das gemeinsame System einzupflegen. Diese dezentrale Datenerfassung hatte zur Folge, dass in gewissen Abständen die Daten ausgetauscht und abgeglichen werden mussten. Eine Lösung dieses Problems zeichnete sich seit 2000 durch den Einsatz der Internet-Technologie ab. Im Jahre 2002 wurde eine erste Version des Verfahrens, das seitdem ADABweb genannt wird, auf der Computermesse CeBIT in Hannover vorgestellt (Hesse 2002). Mit dieser neuen, webbasierten Version werden die Daten nun auf einem zentralen Server gehalten, auf den landesweit zugegriffen werden kann. Für die ADABweb wurde ein neues, leicht erweiterbares fachliches Datenmodell entwickelt, das auf einem ORACLE-Datenbankmanagementsystem15 implementiert. Serverseitig werden außerdem APACHE als web-Server, ADOdb als Klassenbibliothek und php als Skriptsprache eingesetzt. Der Benutzer benötigt seinerseits auf seinem Rechner lediglich einen handelsüblichen Browser (z.B. den MS Internet Explorer) und zwei Plug-Ins der Firma ADOBE, nämlich den Acrobat Reader und den SVG-Viewer, die beide kostenlos aus dem Internet herunter geladen werden können (Abb. 2). Eine besondere Stärke des neuen Systems besteht in der Einbindung von Diensten anderer Server, die durch die Internet-Technologie erschlossen werden können. Hier sind in erster Linie die Map-Server der Landesvermessung (LGN) bzw. der Vermessungs- und Katasterverwaltungen zu nennen, deren tagesaktuelle Kartengrundlagen mit den georeferenzierten Fachdaten erst auf dem Browser des 13 Die ersten Regionaltreffen fanden am 23.03.2005 in Form eines bilateralen Treffens von niederländischen und deutschen Denkmalpflegern sensu lato in Nieuweschans und als rein „niedersächsisches“ Treffen am 08.04.2005 in Oldenburg statt. Am 20./21. April 2005 folgte in Groningen ein erster trilateraler Workshop statt. 14 Damit verfügen zwei Bundesländer über die gleiche Software zur Erfassung ihrer Denkmaldaten. 15 In Niedersachsen ORACLE, in Baden-Württemberg MS SQL-Server, außerdem möglich MySQL.

46

Benutzers zusammen gebracht werden, d. h. die Daten werden nur einmal geführt und aktualisiert, nämlich dort wo sie erarbeitet werden (Denkmalfachdaten bei der Denkmalpflege, Karten bei den Vermessungs- und Katasterverwaltungen). Allen Partnern stehen somit tagesaktuelle Daten zur Verfügung, redundante Datenhaltung und die damit verbundenen Aktualisierungsprobleme gehören der Vergangenheit an.

Abb. 2: Informationssystem ADABweb – Zusammenwirken der Serverkomponenten mit dem Browser ADABweb ist nicht einfach eine webbasierte Datenbank sondern ein umfangreiches Informations-system mit unterschiedlichen Diensten. So greift der Kartierungsdienst der ADABweb auf die verschiedenen Maßstäbe der topografischen Karten, auf die Karte der Preußischen Landesaufnahme sowie auf Senkrechtluftbilder der LGN zu. Weitere Kartengrundlagen werden folgen. Mit Hilfe des Kartierungsdienstes kann der Benutzer ohne GIS-Spezialsoftware und aufwändige Schulungen eine ganze Reihe wichtiger GIS-Funktionen durchführen (Abb. 3). Zunächst lassen sich Objekte nach Gebietszugehörigkeit, Koordinaten oder durch Verschieben der Kartengrundlage suchen und in stufenlos einstellbaren Maßstäben darstellen. Sowohl bei der Suche als auch bei der Erfassung von Objekten können Geometrien (Punkte, Polygone und lineare Objekte) gebildet werden, die eine parzellen- bzw. grundrissscharfe Darstellung erlauben. Zu jedem Punkt der Karte können topografische und Objekt-Informationen abgerufen werden. Auch die Ausmessung von Strecken oder Flächen wird unterstützt. Ein weiterer Dienst ist die Dokumentenverwaltung, die es erlaubt, zu den jeweiligen Fachdaten die hiermit verknüpften Dokumente, Pläne, Fotos usw. auf einem Dokumenten-Server aufzurufen (Hesse 2003). Aber auch unabhängige Spezialdatenbanken (z. B. die Datenbank historische Wandmalerei des NLD) und Internet-Adressen werden mit der ADABweb verknüpft. Außerdem stehen für die Kommunikation mit anderen Systemen verschiedene Import- und Exportschnittstellen zur Verfügung (Shape, Excel, XML); ein Web-Map-Service befindet sich im Aufbau, ein Web-Feature-Server wird folgen.

47

Dieses neue Konzept wird seit 2002 auch für das Referat Bau- und Kunstdenkmalpflege des NLD übernommen, die Daten beider Fachbereiche werden nunmehr in der ADABweb geführt (Schlicksbier 2003). Damit steht das Akronym jetzt für „Allgemeine Denkmaldatenbank, web-basiert“.

Abb. 3: Beispiel der Nutzeroberfläche des Kartierungsdienstes der ADABweb Erfassung von Kulturlandschaftselementen Innerhalb der archäologischen Denkmalpflege Niedersachsens wurde das ursprüngliche Informations-system ADAB zunächst zur Inventarisation archäologischer Kulturdenkmäler eingesetzt. Daher bilden die Ergebnisse dieser Erfassungsmaßnahme mit derzeit 94000 Datensätzen den Grundstock und den Löwenanteil der abgespeicherten Daten. Inzwischen ist das Nachfolgesystem ADABweb zu dem zentralen Informationssystem des gesamten Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege geworden, zu den Daten der Archäologie kommen sukzessive die Daten der Bau- und Kunst-denkmalpflege hinzu. Ein weiterer Datenbestand, der Eingang in das Informationssystem findet, kommt vom Nieder-sächsischen Heimatbund (NHB). Die Erfassung von Kulturlandschaftselementen in ADABweb ist die logische Folge einer seit langem bestehenden und bewährten Zusammenarbeit zwischen Denkmalpflege und Heimatbund. Bei der Inventarisation, d. h. bei der planmäßigen Überprüfung von tatsächlichen und vermeintlichen Kulturdenkmälern, war zu unterscheiden zwischen Denkmälern, die in das Verzeichnis der Kulturdenkmale aufzunehmen waren, und Fundstellen, bei denen es sich um zerstörte Denkmäler oder um Stellen mit ungeklärtem Denkmalcharakter oder aber um irrtümliche Meldungen von Objekten handelt, die natürlichen Ursprungs sind. Dabei fallen auch immer wieder Objekte auf, die den strengen Maßstäben für eine Aufnahme in das Verzeichnis der Kulturdenkmale nicht entsprechen, bei denen es sich aber um wertvolle Relikte alter Kulturlandschaft handelt, wie

48

beispielsweise Wallhecken, Bergbaurelikte und Schafställe. Diese Objekte müssen bei der Erfassung durch die staatliche Denkmalpflege bisher weitgehend unberücksichtigt bleiben. Daher wurde es von Seiten des Landesamtes als wertvolle Ergänzung der eigenen Arbeit angesehen, als der Niedersächsische Heimatbund (NHB) sich anschickte, Kulturlandschaftselemente zu erfassen. Der NHB wurde eingeladen, das vorhandene Informationssystem ADAB zu benutzen, die bisher verwendeten Thesauri wurden erweitert und auf die Erfordernisse einer Kulturlandschaftlichen Inventarisation angepasst. ADABweb verfügt somit über drei Sichten auf die Daten, die der Bau- und Kunstdenkmalpflege, die der Archäologie und die der Kulturlandschaftsforschung und wird zu einem wichtigen Informationsforum auch für die Inventarisation von Kulturlandschaftselementen (Wilbertz & Gohlisch 2003). Daher sind auch weitere Initiativen zur Erforschung der Kulturlandschaft eingeladen, an der Datensammlung mitzuwirken und ihre Daten in die ADABweb einzubringen. Dabei sind auch weiterhin Anpassungen der Thesauri möglich und werden – z.B. in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Spurensuche im Weserbergland“ fortgesetzt. Ausblick Das Informationssystem ADABweb steht bisher im Intranet des Landes Niedersachsen zur Verfügung, somit haben alle denkmalpflegerischen Institutionen des Landes Niedersachsen Zugang. Über eine besondere gesicherte Verbindung (iznnet KOM) können die entsprechenden Dienststellen der Kommunen ebenfalls auf das System zugreifen. Forschern und Forschungsinstanzen außerhalb des Intranets können auf Anfrage Zugriffsmöglichkeiten eingeräumt werden. Eine völlige Freigabe der Daten über das Internet ist wegen der teils personenbezogenen Daten und aus Gründen des Denkmalschutzes nicht möglich.

Abb. 4: Geolife und MobiDENK.

49

Hierzu sind andere Wege vorgesehen: Zum einen besteht bereits die Möglichkeit, über das Internetportal „GeoLife“ der niedersächsischen Landesvermessung Daten aus dem Informations-system ADABweb einzusehen, zum anderen befindet sich das mobile Denkmalinformationssystem „mobiDENK“ im Aufbau16, das die freigegebenen Daten auf einen Taschencomputer (PDA) bringt und mit Hilfe der Satellitennavigation eine Information am jeweiligen Denkmal bzw. Kulturland-schaftselement ermöglicht (Abb. 4). Hierzu bietet das NLD den interessierten Kommunen eine intensive Betreuung bei der Umsetzung im Zusammenhang mit den Tourismus fördernden Projekten an.

Literatur Assendorp, Jan Joost 2004a: Kulturlandschaft am Wattenmeer braucht mehr als nur Deiche zu ihrem Schutz. In:

Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, Nr. 24, H. 1 (Hannover 2004), S. 7-11. Assendorp, Jan Joost 2004b: Das trilaterale Wattenmeerprojekt „LANCEWAD“. In: Berichte zur Denkmalpflege in

Niedersachsen, Nr. 24, H. 4 (Hannover 2004), S. 183. Behre, Karl-Ernst: Die Veränderung der niedersächsischen Küstenlinien in den letzten 3000 Jahren und ihre

Ursachen. In: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Bd. 26 (Oldenburg 1999), S. 9-33. Common Wadden Sea Secretariat (Hrsg., 1997): Erklärung von Stade – Trilateraler Wattenmeerplan.

Ministererklärung der Achten Trilateralen Regierungskonferenz zum Schutz des Wattenmeeres. Stade, 22. Oktober 1997. (Wilhelmshaven 1998).

Common Wadden Sea Secretariat (Hrsg., 2001): Esbjerg Declaration. Ministerial Declaration of the Ninth Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden sea. Policy Assessment Report. (Wilhelmshaven 2002).

Enemark, Jens 2001: LANCEWAD – Landscape and Cultural Heritage in the Wadden Sea Region. In: Interreg IIC North Sea Region. The Projects. Compiled by Christina Schulz, Malou Munkholm und Matthew Nichols. (2001), S. 123-126.

Geisler, J.; Kannen, A. u. Meier, D. 1998: Elemente der historischen Kulturlandschaft des nördlichen Küsten-gebietes – eine GIS gestützte Bewertung. In: Jahresbericht 1998 des Forschungs- und Technologiezentrum Westküste Büsum. (Büsum 1999), S. 82-84.

Hesse, S. 2002: Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege auf der CeBIT 2002 – ein Resümee. In: Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen 2002 (2), S. 94-95.

Hesse, S. 2003: Webmapping und verteilte Datenbanken – Entwicklungen und Perspektiven moderner Denkmal-pflege und Forschung. Dargestellt am Beispiel des Fachinformationssystems ADABweb. In. Archäologisches Nachrichtenblatt 8, H.1, 2003, S. 46-54.

Ickerodt, Ulf 2004: Bilder von Archäologen, Bilder von Urmenschen. Ein kultur- und mentalitätsgeschichtlicher Beitrag zur Genese der prähistorischen Archäologie am Beispiel zeitgenössischer Quellen. Ungedr. Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie des Fachbereichs der Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. (Bonn 2004).

Landes-Raumordnungsprogramm 1994. In: Schriften der Landesplanung Niedersachsen. (o.A.). Leube, Achim 1983: Schöne Bodendenkmale in der Deutschen Demokratischen Republik und ihre

Widerspiegelung in der bildenden Kunst. In: Bodendenkmalpflege. (Berlin 1983) 243-249. Meier, Dirk 1998: Working Group „Landscape and Cultural Heritage Wadden Sea Region“. In: Jahresbericht 1998

des Forschungs- und Technologiezentrum Westküste Büsum. (Büsum 1999), S. 80-81. Ministry of the Environment, Denmark National Forest and Nature Agency (Hrsg. 1992): Protection of Nature Act.

Act No. 9 of January 1992. (Copenhagen 1993). Minstry of Environment and Energy (Hrsg., 1995): The Denmark National Forest and Nature Agency.

(Copenhagen 1995). Müller, Klaus 2002 : Globalisierung. (Bonn 2002). The Natural Forest and Nature Agency (Hrsg., 1997), Workshop on The Cultural Heritage in The Wadden Sea

Region in Ribe September 10th-12th 1997. Abstracts and Lectures. (Copenhagen 1997). Niederhöfer, Kai 2005: Archäologie im Wattenmeer. In: Archäologieland Niedersachsen, 25 Jahre

Denkmalschutzgesetz. 400000 Jahre Geschichte. In: Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 42 (Stuttgart 2004), S. 511-513.

Schlicksbier, Gregor u. Assendorp, Jan Joost 2001: Das Trilaterale Wattenmeerprojekt. In: Archäologie in Niedersachsen, Bd. 4 (Hannover 2001), S. 138-142.

16 In Zusammenarbeit mit der LGN und NICCIMON, dem Niedersächsischen Kompetenzzentrum Informationssysteme für die Mobile Nutzung.

50

Schlicksbier, Gregor 2003: Die Allgemeine Denkmaldatenbank ADABweb – das Fachinformationssystem der niedersächsischen Denkmalpflege. In: Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, Nr. 23, H. 2 (Hannover 2003), S. 87-88.

Strahl, Erwin 2005: Archäologie der Küste: Marsch, Watt, Ostfriesische Inseln. In: Archäologieland Niedersachsen, 25 Jahre Denkmalschutzgesetz. 400000 Jahre Geschichte. In: Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 42 (Stuttgart 2004), S. 495-510.

Vollmer, Manfred 2001: LANCEWAD – Landscape and Cultural Heritage in the Wadden Sea Region. In: Common Wadden Sea Secretariat (Hrsg.), Wadden Sea Newsletter, Nr. 3 (Wilhelmshaven 2001), S. 13-15.

Vollmer, Manfred; Guldberg, Mette; Maluck, Matthias; Marrewijk, Dré van u. Schlicksbier, Gregor 2001: LANCEWAD – Landscape and Cultural Heritage in the Wadden Sea Region – Project Report. In: Common Wadden Sea Secretariat (Hrsg.), Wadden Sea Ecosystem, Nr. 12 (Wilhelmshaven 2001).

Wilbertz, Otto Mathias Wilbertz 2000: Mit der ADAB durch die Jahrtausende. Die Archäologische Datenbank für Niedersachsen. In: Archäologie in Niedersachsen, Bd. 3 (Oldenburg 2000), S. 125 f.

Wilbertz, Otto Mathias 2001: Die Einführung des Datenbank-Verfahrens ADAB in der archäologischen Denkmalpflege Niedersachsens. In: Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, Bd. 69 (Stuttgart 2000 [2001]), S. 357-361

Wilbertz, Otto Mathias u. Gohlisch, Torsten Harri 2003: ADABweb – ein Mittel zur Erfassung und Visualisierung von Kulturlandschaften. In: Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, Nr.23(4) (Hannover 2003), S. 192 f.

Wilbertz, Otto Mathias 2004a: Entwicklung und Stand des Informationssystems ADABweb. In: Archäologieland Niedersachsen, 25 Jahre Denkmalschutzgesetz. 400000 Jahre Geschichte. Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 42 (Stuttgart 2004), S. 21-23.

Wilbertz, Otto Mathias 2004b: ADAB und ADABweb. In: Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, Nr.24(4) (Hannover 2004), S. 162.