Ingerência Internacional na África Subsahariana: uma Tipologia Exploratória

Transcript of Ingerência Internacional na África Subsahariana: uma Tipologia Exploratória

Universidade de Brasília – UnB

Instituto de Relações Internacionais – IREL

Roberta Holanda Maschietto

SOBERANIA E INGERÊNCIA INTERNACIONAL NA ÁFRICA

SUBSAARIANA: UMA TIPOLOGIA EXPLORATÓRIA

Orientador: Prof. Dr. Wolfgang Döpcke

Dissertação apresentada como requisito parcial para a

obtenção de grau de Mestre em Relações Internacionais

Brasília - 2005

III

AGRADECIMENTOS

Curiosa é a vida e os caminhos que nos vemos levados a trilhar. Se não fosse a

“descoberta da África”, provavelmente a minha vida teria seguido um rumo muito

diferente. Assim, gostaria de agradecer em especial ao meu orientador, prof. Wolfgang, que

primeiro me introduziu aos estudos da África e que tanto me ensinou ao longo dos anos em

que tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado. A conclusão deste trabalho é

decorrente, principalmente, da sua confiança na minha capacidade.

Nesse sentido, também fico imensamente grata a quem primeiro não acreditou que

eu pudesse levar a cabo esse projeto, e que acabou fazendo com que eu me sentisse

desafiada para continuar adiante. Ao prof. Viola agradeço os preciosos comentários ao

meu projeto, e as proveitosas conversas ao longo do mestrado.

Muitas pessoas contribuíram para a concretização deste projeto e não poderia listá-

las em sua totalidade. Amigos, professores e colegas de mestrado contribuíram de várias

formas para o desenvolvimento das idéias presentes nas próximas páginas. Contudo, à

minha família fica reservado um agradecimento especial, principalmente minha mãe, por

sempre me apoiar em qualquer caminho que eu viesse a escolher.

À minha prima Cíntia e Ricardo, que me ajudaram na etapa final, com a revisão do

texto, fica minha eterna amizade.

IV

RESUMO

O presente estudo tem por finalidade propor a sistematização das várias

manifestações de ingerência internacional na África Subsaariana desde as independências

de seus Estados. Num primeiro momento, são discutidos os conceitos de soberania e

ingerência, a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema. Em seguida, trabalha-se a

parte empírica, buscando na história e no estudo de casos as manifestações do fenômeno.

Ao longo dos capítulos, são identificados os principais atores, os meios utilizados para ingerir,

os tipos de ingerência e seus resultados. Conclui-se que com o final da Guerra fria houve

algumas mudanças significativas tanto no que concerne os atores, quanto os meios e tipos

de ingerência, mas, principalmente, no que diz respeito ao discurso utilizado como

justificativa para ingerir.

V

ABSTRACT

The main purpose of this study is to systemize the phenomenon of intervention in post-

colonial Sub-Saharan Africa. Firstly, the concepts of sovereignty and intervention are

reviewed and discussed. Once these terms are defined, they are applied in the analysis of a

series of case studies. In each chapter, the main actors, means and types of intervention are

identified, as well as their results. The paper concludes with some considerations on the end

of the Cold War and its impact on the intervention in Africa. Among the changes, the most

important one appears to be that related to the discourse that justifies the act of intervention.

VI

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS E FIGURAS VIII

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES IX

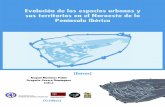

MAPA DA ÁFRICA SUBSAARIANA 1

INTRODUÇÃO 2

1. SOBERANIA E INGERÊNCIA INTERNACIONAL: UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL 5

1.1 Soberania: um conceito em discussão 6

1.2 Estado e soberania na África 9

1.3 Uma tipologia de soberania 12

1.4 Ingerência 15

1.5 Tipos de ingerência 17

1.6 Justificativas para a ingerência 19

1.7 A concordância entre o discurso e a prática 23

Conclusão 25

2. A FRANCOFONIA NA ÁFRICA 27

2.1 O interesse francês pela África 28

2.2 A descolonização do império francês: as bases da ingerência 29

2.3 A relação franco-africana após as independências 32

2.4 Intervenções militares 38

Zaire/Shaba (1977-78) 41

República da África Central (1979) 45

Chade (1983-1984) 48

2.5 Ingerência econômica 50

O caso de Mali 54

Conclusão 56

3. GUERRA FRIA E ÁFRICA: A ALTERNÂNCIA ENTRE A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA E O ESQUECIMENTO 60

3.1 A Guerra Fria e a ingerência internacional 61

3.2 A Guerra Fria e a ingerência na África 65

3.3 As superpotências e a África 69

3.4 Motivações para a ingerência das superpotências 74

3.5 Outros Estados ingerentes 78

China 78

Cuba 80

3.6 A Guerra Fria e a descolonização africana 82

Zaire (1960-1965) 86

3.7 O ápice da Guerra Fria na África: a década de 1970 91

Angola (1975-1976) 94

Chifre da África 100

3.8 O fim da Guerra Fria na África 107

VII

África do Sul 108

Namíbia 115

3.9 Ingerência internacional e Guerra Fria na África 119

Conclusão 124

4. INGERÊNCIA ECONÔMICA 126

4.1 Inserção da África na economia mundial 127

4.2 Desenvolvimentismo e ajuda externa: a consolidação do modelo estatista 129

A politização da ajuda externa 131

4.3 Planos de ajuste estrutural e condicionalidades econômicas: revertendo o estatismo 138

Os resultados dos SAPs 143

4.4 A ingerência econômica internacional 145

Ajuda externa: uma forma de ingerência? 146

SAPs e ingerência internacional 150

4.5 Motivações e justificativas 153

Conclusão 156

5. INGERÊNCIA INTERNACIONAL NO PÓS-GUERRA FRIA: UM NOVO DISCURSO? 158

5.1 Mudanças no contexto internacional: o lugar da África no pós-Guerra Fria 158

5.2 A nova agenda de política internacional para a África 160

5.3 As novas ingerências 165

5.4 Direitos humanos, democracia e boa governança: justificativas ou motivações? 168

Contexto histórico e construção do discurso 169

Democracia e desenvolvimento 171

Direitos humanos 174

Implementação da nova agenda 177

5.5 Ingerência humanitária 180

Somália (1992-1994) 181

Ruanda (1994) 188

5.6 Ingerência democrática 193

Nigéria (1993-1998) 194

Zimbábue (2000-2002) 197

Quênia (1992-2002) 202

5.7 Ingerência internacional na África no pós-Guerra Fria 207

Conclusão 210

CONCLUSÃO 212

BIBLIOGRAFIA 218

Livros e capítulos de livros 218

Artigos 230

Artigos de imprensa 234

Teses e dissertações 234

Documentos e relatórios oficiais 234

VIII

LISTA DE TABELAS E FIGURAS

MAPA DA ÁFRICA SUBSAARIANA 1

TABELA 2.1 Intervenções militares francesas na África Subsaariana desde a descolonização 40

FIGURA 2.2 Localização do Congo/Zaire e de Shaba (Katanga) 42

FIGURA 2.3 República da África Central 45

FIGURA 2.4 Chade 48

FIGURA 3.1 Periodização comparada: Guerra Fria e Guerra Fria na África 68

FIGURA 3.2 Divisão da África colonial 82

FIGURA 3.3 Chifre da África 101

FIGURA 3.4 Namíbia 116

TABELA 3.5 Ingerência internacional na África Subsaariana na Guerra Fria: casos, tipos e

meios

122

TABELA 4.1 Cinco maiores receptores de ajuda francesa na África 136

TABELA 4.2 Cinco maiores receptores de ajuda na África 138

TABELA 4.3 Países africanos dependentes de ajuda externa (ajuda oficial para o

desenvolvimento líquida maior do que 10% do PNB)

146

TABELA 4.4 Ajuda internacional como porcentagem dos gastos governamentais 148

TABELA 5.1 Ingerência internacional na África Subsaariana no pós-Guerra Fria: casos, tipos e

meios

208

FIGURA: Ingerência internacional 217

IX

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

ACP, África, Caribe e Pacífico

ANC, African National Congress

BCEAO, Banco Central da CEAO

BEAC, Banco Central da UDEAC

BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

BM, Banco Mundial

CEAO, Comunidade Econômica da África Ocidental

CFA (franco), franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale para os membros da África Central, e franc de la Communauté Financière d’Afrique

CIA, Central de Inteligência Americana

CS, Conselho de Segurança

DHs, Direitos Humanos

ECA, Comissão Econômica para a África

Ecomog, ECOWAS Monitoring Group

ECOWAS, Economic Community of West Africa States

EDA, Effective Development Assistance

EPRDF, Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front

EPRP, Ethiopia People’s Revolutionary Movement

EU, União Européia

EUA, Estados Unidos da América

FAN, Segundo Exército de Libertação (Chade)

FAP, Primeiro Exército de Libertação (Chade)

FAPLA, Forças Armadas do MPLA

FAR, Forças Armadas Ruandesas

FLNC, Frente para a Libertação Nacional do Congo

FMI, Fundo Monetário Internacional

FNLA, Frente Nacional para Libertação de Angola

FPR, Front Patriotique Rwandais

Frolinat, Front de Libération Nationale du Tchad

GUNT, Governo de Transição de União Nacional (Chade)

IAF, Inter-African Force

IFIs, Instituições Financeiras Internacionais

KANU, Kenya African National Union

MPLA, Movimento para Libertação de Angola

NMOG, Neutral Military Observer Group

ODA, Official Development Assistance

ONU, Organização das Nações Unidas

ONUSOM, Operação das Nações Unidas para a Somália

OUA, Organização da Unidade Africana

PAIGC, Partido Africano da Independência da Guiné e de Cabo Verde

RAC, República da África Central

RECAMP, Renforcement des capacités Africaines de maintien de la paix

SADF, South African Defense Forces

SALT, Strategic Arms Limitation Talk

SAPs, Planos de Ajuste Estrutural

SDP, Social Democratic Party (Nigéria)

SWAPO, South West Africa People’s Organization

UA, União Africana

UDEAC, União Aduaneira e Econômica da África Central

UEMOA, União Econômica e Monetária da África Ocidental

UMOA, União Monetária da África Ocidental

UNAMIR, Missão das Nações Unidas para Assistência à Ruanda

UNITA, União Nacional para Independência Total de Angola

UNITAF, United Task Forces

UNOC, United Nations Organization in the Congo

UNOMUR, Missão de Observação das Nações Unidas para Uganda-Ruanda

URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas

USAID, United States Agency for Internacional Development

USC, United Somali Congress

ZANU, Zimbabwe African National Union

ZAPU, Zimbabwe African People’s Union

ZDERA, Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act

2

INTRODUÇÃO

Desde a sua conformação enquanto Estados nacionais, os países africanos estiveram

sujeitos às mais variadas formas de ingerência internacional. Embora muitas dessas

manifestações tenham sido estudadas em seu micro, não consta na literatura um estudo

sistematizado a partir da discussão do conceito de ingerência internacional e sua aplicação

na África. Em grande parte, isso é resultado do debate relativo ao conceito em si, que se

mistura com os termos intervenção e interferência, fator que, conjugado aos diversos

idiomas em que o assunto é tratado, causa uma certa imprecisão quanto ao significado do

termo ingerência. Uma das conseqüências disso é a fragmentação da discussão em temas

específicos (intervenção militar, ingerência econômica, ingerência humanitária, promoção

democrática, ajuda externa e condicionalidades, entre outros), sem que haja um fio

condutor entre os mesmos.

A proposta dessa dissertação reside na busca desse fio condutor e na sistematização

do tema em seus aspectos gerais. Assim, num primeiro momento, será retomada a discussão

conceitual sobre ingerência, vinculando-se o termo à soberania, esta última sendo muito

mais alvo de discussão acadêmica do que a primeira. Em seguida, serão analisadas

algumas manifestações empíricas de ingerência internacional na África, buscando-se uma

sistematização por período.

Uma vez que as independências africanas ocorreram, em sua grande maioria, a

partir de 1960, esta vai constituir a data marco para o trabalho, sua extensão prosseguindo

até os dias atuais. Embora seja um período particularmente amplo para uma dissertação de

mestrado, o recorte responde ao objetivo central da mesma, qual a construção de uma

tipologia exploratória da ingerência na África Subsaariana independente. Em termos de

objetivos específicos, o trabalho pretende: (a) classificar os tipos de ingerência que

ocorreram na África Subsaariana desde as independências; (b) identificar os principais

atores ingerentes (externos ao continente); (c) identificar quais foram as motivações e as

justificativas que levaram às ingerências e (d) verificar em que medida houve mudanças a

segunda do período histórico no discurso, nas ações e nas justificativas.

A hipótese central é a de que houve uma progressão no fenômeno da ingerência

na África que acompanhou, em grande medida a evolução da configuração política

internacional. Em especial, a Guerra Fria teve um papel fundamental no comportamento

das potências em relação ao continente, a sua importância para estas estando fortemente

vinculada à configuração de poder mundial. Ao lado dessa hipótese, assume-se o

pressuposto de que a ingerência internacional é um fenômeno contingente às relações

3

internacionais, fazendo parte das relações entre Estados. Nesse sentido, a ingerência não é

necessariamente positiva ou negativa. Ela tanto pode ser benéfica para as partes

envolvidas, quanto pode trazer prejuízos de valor incalculável, a depender do caso em

questão. O que muda, portanto, não é a ocorrência ou não da ingerência, mas a

freqüência da sua incidência, as formas que assume e a efetividade dos resultados. Muda,

também, ao longo do tempo a forma como a ingerência é tratada, o que, em última

instância, se reflete no grau de legitimidade que esta vai ou não assumir no cenário

internacional. No caso africano, o desenvolvimento do fenômeno acompanhou a formação

dos Estados, trazendo reflexos na própria forma que este viria a assumir. Desde então, não só

as formas que a ingerência assumiu mudaram, como, principalmente, a lógica do discurso

que as permeia.

Esta dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos, além da conclusão. No

primeiro capítulo, trata-se da discussão conceitual sobre soberania e ingerência. Dada a

dificuldade em encontrar uma discussão mais sistemática sobre a ingerência em si, optou-se

por trabalhar primeiramente a soberania, para em seguida, dela derivar o que seria aqui

considerado como ingerência. Além da discussão e definição dos termos, é apresentada

uma tipologia inicial de ingerência que será utilizada ao longo do trabalho. Ainda neste

capítulo, são apontadas algumas das principais justificativas apresentadas para a

ocorrência da ingerência internacional, bem como se levanta a discussão quanto à

concordância entre o discurso e prática que permeiam o tema.

O segundo capítulo trata da ingerência no contexto da francofonia, que define as

relações entre a França e partes da África. A opção por tratar essa relação em separado

das demais manifestações de ingerência deve-se às particularidades que caracterizam a

relação franco-africana e o caráter de continuidade que se revela excepcional, se

comparado com os demais atores ingerentes. Não obstante, alguns aspectos das

ingerências francesas serão retomados ao longo dos demais capítulos.

O terceiro capítulo aborda as manifestações de ingerência internacional que

ocorreram durante a Guerra Fria e que estiveram, em alguma medida, ligadas à dinâmica

da bipolaridade. Nesse sentido, constata-se que alguns dos casos mais importantes não

necessariamente contaram com a participação direta de ambas as superpotências, mas

que a razão pela qual se configurou o desfecho final esteve entrelaçada com a disputa por

zonas de influência. Por compreender praticamente três quartos de todo o período

considerado nesta dissertação, o capítulo engloba alguns dos casos mais importantes de

ingerência realizada no continente. Igualmente, por englobar o período da descolonização,

vai revelar em que medida a própria conformação do Estado africano respondeu a estas

manifestações.

4

O quarto capítulo trata especificamente da ingerência econômica. Muito embora

esse tipo de ingerência esteja presente ao longo da Guerra Fria, bem como depois, ele é

tratado em separado devido às suas dinâmicas que, em grau significativo, ultrapassam as

da Guerra Fria. Os dois instrumentos analisados são a ajuda externa e os planos de ajuste

estrutural e como a sua instrumentalização política afetou a soberania dos países africanos,

em especial a partir da década de 1980.

O quinto capítulo trata das ingerências realizadas após o fim da Guerra Fria.

Qualitativamente, as “novas ingerências” fundem considerações políticas com questões de

cunho econômico, resultando numa imbricação das ingerências conforme realizadas nos

dois capítulos anteriores. O marco desse período é a mudança do discurso que permeia a

ingerência, auferindo-lhe um caráter de legitimidade oriundo de valores considerados

universais, particularmente a promoção da democracia.

Por se tratar de um tema amplo, as fontes utilizadas nesta dissertação são

eminentemente secundárias. Os casos analisados não foram retrabalhados em sua

essência, sendo apenas instrumentais para compor um panorama mais amplo. Utilizou-se,

portanto, de um lado, ampla literatura sobre soberania e ingerência para tratar dos

aspectos conceituais; de outro, livros conceituados sobre as relações internacionais da

África, bem como relatórios de centros de estudos africanos e de organismos internacionais,

incluso ONGs, que acompanham a situação política do continente.

5

1

SOBERANIA E INGERÊNCIA

INTERNACIONAL: UMA DISCUSSÃO

CONCEITUAL

Como demonstram séculos de história, a ingerência de um Estado soberano sobre outro Estado, também soberano, é uma constante, sob diversas modalidades. […] Em geral, tal imisção tem como únicas regras incontestes o egoísmo (por fundamento) e o proveito (por resultado)

(Seitenfus, 2005)

A análise da literatura sobre soberania e ingerência mostra que ambos os conceitos

estão sujeitos às mais diversas interpretações. Temos, assim, uma vasta literatura que trata do

mesmo tema e que, na verdade, muitas vezes, está tratando de coisas diferentes.

Propõe-se, aqui, a fazer um apanhado das discussões conceituais sobre os dois

termos, a fim de precisar o instrumental que, posteriormente, será utilizado para trabalhar a

análise de casos. Inicialmente, tratar-se-á da soberania e da discussão em torno de sua

validade e/ou flexibilização. Em seguida, será discutida a ingerência, como conceito

resultante da definição aceita de soberania. Seguidamente, uma classificação será

sugerida para os tipos de ingerência existentes e as justificativas geralmente utilizadas para

sua aplicação.

Por fim, considera-se que, não obstante a contradição entre os dois termos, há algo

que os une e que os torna mais semelhantes do que opostos: seu caráter de instrumento

discursivo. Assim como a soberania foi criada em determinadas circunstâncias históricas,

com determinada finalidade política, o mesmo se passa com a ingerência e as justificativas

que a permeiam. No caso da ingerência, a complexidade é ainda maior, uma vez que a

necessidade de legitimar ações no cenário internacional é mais intensa hoje do que à

época do surgimento da soberania.

No que diz respeito aos princípios que regem a soberania e a ingerência (o peso de

sua validade, as justificativas que os regem), é posição desta dissertação que estes não são

necessariamente compartilhados em nível internacional, mas aceitos em função das

relações de poder (principalmente político e econômico). Em última instância, a própria

construção do discurso depende, em parte, da defasagem nas relações de poder entre os

6

Estados. No caso da África, observa-se que, de um lado, o peso do discurso pró-soberania e

a árdua defesa do princípio de não-intervenção se chocam com a realidade, uma vez que

os países africanos estão constantemente sujeitos a processos de ingerência externa em

seus assuntos internos, seja porque assim o desejam, seja por constrangimentos

internacionais. Ao mesmo tempo, ao se comparar a África com os países ocidentais,

observa-se que o grau de soberania é diferente em cada caso: de um lado, o Ocidente

preserva na prática a sua soberania, enquanto, de outro, flexibiliza o conceito quando se

trata de ingerir nos países em desenvolvimento.

A busca de uma tipologia de ingerências visa a facilitar a análise de casos e traçar

uma linha geral do histórico do fenômeno no continente.

A fim de tornar a análise mais completa, buscar-se-á tratar os temas tanto a partir do

prisma jurídico, do direito internacional, quanto a partir do prisma teórico das Relações

Internacionais, uma vez que as ações internacionais são justificadas, em grande parte, a

partir do direito.

1.1 SOBERANIA: UM CONCEITO EM DISCUSSÃO

Como noção de Direito Internacional Positivo, o conceito de soberania surgiu na

Europa, no século XVII, quando os governos monárquicos deixaram de ser controlados pelo

poder da Igreja. Hoje, o conceito perpassa toda a jurisprudência internacional, sendo parte

da Carta da ONU, que reza em seu Art. 2º, § 1º, que “a Organização das Nações Unidas é

baseada no princípio da igualdade soberana de todos os seus membros”.

No que tange às Teorias das Relações Internacionais, na vertente tradicional realista,

a soberania pode ser vista como uma característica inerente ao Estado. É esta soberania

que concede aos Estados o status de atores equivalentes no sistema internacional. A idéia

de sistema internacional anárquico, onde não há governos ou instituições supranacionais,

advém exatamente da autonomia do Estado.

Em termos históricos, a soberania surgiu em conjunto com a formação do Estado

nacional. Como apontam Lyons e Mastanduno:

(…) the concept of sovereignty developed as an instrument for the assertion of royal authority over feudal princes in the construction of modern territorial states. (…) What was essential was that governments maintained the capacity to provide order through the exercise of sovereignty.1

Um dos principais marcos da construção do conceito foi o Tratado de Vestfália, de 1648,

que encerrou a Guerra dos Trinta Anos e reformulou as bases das relações internacionais.

1 LYONS, G. M. & MASTANDUNO, M. International intervention, state sovereignty, and the future of international society. LYONS, G. M. & MASTANDUNO, M. (ed.). Beyond Westphalia? State sovereignty and international intervention. Baltimore/London: John Hopkins University Press, 1995, cap. 1, p. 5-6.

7

Isso se traduziu, futuramente, no princípio da não-ingerência, ou seja, dentro do território que

constitui um Estado, as autoridades domésticas seriam as únicas legítimas responsáveis pelas

decisões e comportamento deste Estado.2

O contexto histórico em que a soberania passou a vigorar como princípio regente

das relações internacionais é importante, pois impõe limitações à sua lógica de

funcionamento: esta foi moldada por circunstâncias sociais e econômicas específicas de

uma Europa dos séculos XVI e XVII, sofrendo, em tempos posteriores, variações em sua

validade e aplicabilidade.

O próprio fato de a soberania estar atada à formação do Estado nacional restringe

sua lógica, uma vez que o Estado em si sofreu fortes mudanças ao longo dos últimos séculos

(e talvez um consenso sobre o próprio Estado já não existisse à época de sua formação).3

Relacionado a isso, ainda há dois fatores complicadores que dizem respeito à soberania

estatal e que contribuem para as ambigüidades que envolvem o conceito: as noções de

poder e autoridade, que também estão sujeitas a diferentes interpretações e,

conseqüentemente, contribuem para a discussão do que vem a ser soberania.

Passado tanto tempo, portanto, é natural que o conceito de soberania tenha sido

alvo de inúmeras discussões, o que, contudo, não chegou a alterar a importância do

mesmo para a condução e análise das relações internacionais. De forma geral, parece que

o princípio de não-ingerência sempre foi consenso e guia das relações entre Estados, pelo

menos no discurso. Hoje, no entanto, é justamente essa “inviolabilidade” que parece ser

questionada. Scott argumenta que algumas mudanças ocorreram após 1945, as quais

resultaram em um novo regime internacional de soberania. Até então, a estatalidade

(“statehood”, aqui indicando a condição de Estado) era adquirida por meio da

demonstração: antes de ser reconhecido como tal, o Estado deveria existir de fato. Depois

da Segunda Guerra Mundial, a independência não necessariamente seria adquirida de

fato, mas viria como um “moral entitlement”, ou seja, seria formalmente concedida. De

maneira mais específica, em relação aos países mais fracos e subdesenvolvidos, seria

concedida uma soberania negativa (reconhecimento formal da autoridade), em contraste

com uma soberania positiva (consistindo esta nas condições concretas e substantivas que

2 KRASNER, Stephen. Sovereignty. Organized hipocrisy. New Jersey: Princeton University Press, 1999, p. 20 3 Camillieri apresenta as diferentes interpretações sobre a noção de Estado através dos argumentos de filósofos dos séculos XVI e XVII. Para Bodin e Hobbes, por exemplo, o Estado refería-se aos indivíduos e à instituição que exercem autoridade suprema dentro de um dado território ou sociedade. Segundo esta visão, o Estado teria o monopólio efetivo do uso da força. Uma visão mais idealista, defendida por Hooker, Burke e também Rousseau e Hegel, veriam o Estado como constituído não apenas pelas instituições, mas também por uma sociedade política organizada, pela nação. Tais diferenças teriam influência direta na prática e na teoria da soberania, bem como na discussão sobre o conceito. CAMILLIERI, Joseph A. Rethinking sovereignty in a shrinking, fragmented world. WALKER, R. B. J.; MENDLOVITZ, SAUL H. (ed.) Contending sovereignties. Redefining political community. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1990, p. 15.

8

permitem o funcionamento eficiente do governo, no sentido de prover bens políticos e

serviços aos seus cidadãos). Assim, enquanto a soberania positiva implicaria controle e

poder, a soberania negativa traria reconhecimento e autoridade perante a comunidade

internacional.4

Esta visão bidimensional de soberania é facilmente corroborada se considerarmos as

condições de determinados Estados no atual cenário político internacional. “Failed states” e

“quasi-states” são algumas das expressões que exemplificam casos de Estados que ou

falharam ao consolidar suas instituições ou sequer chegaram a instituí-las.

Outras classificações existem, contudo, quando se fala em soberania. Juridicamente,

há que se considerar suas dimensões interna e externa (ou internacional). Soriano Neto

define soberania interna como “aquela em que o poder do Estado edita e faz cumprir, para

todos os indivíduos que habitam em seu território, leis e ordens, que não podem ser limitadas

ou restringidas por nenhum outro poder”5, enquanto que a soberania internacional

significaria que “nas relações recíprocas entre os Estados, não há subordinação nem

dependência e sim igualdade.” 6 Contudo, e não obstante a posição do autor seja firme

quanto à indivisibilidade da soberania, novos termos foram criados em tempos recentes, de

maneira a adaptarem-se à realidade internacional, termos que muitas vezes contrastam

com a própria idéia de soberania. “Soberania limitada” ou “restrita”, “soberania

compartilhada”, “dever de ingerência”, todos foram conceitos criados nos últimos anos que

justificam a violação da soberania, quando não flexibilizam o conceito em si.

Lyons e Mastanduno afirmam que assim como a soberania evoluiu dentro de uma

sociedade européia em determinado momento histórico, assim também deverá adaptar-se

aos novos tempos e aos novos princípios decorrentes das mudanças internacionais. A

soberania envolveria, assim, tanto direitos como obrigações.7

Na mesma linha, grande parte das discussões relativas ao tema aponta para uma

mudança no que diz respeito à percepção da não-ingerência, princípio antes considerado

máxima das relações internacionais e hoje visto com reservas. Hoje as justificativas mais

comuns que levam à violação da soberania são a defesa dos direitos humanos, meio

ambiente e preservação do ecossistema, boa governança e democracia. Ao longo da

história, contudo, são observáveis violações de inúmeros tipos, justificadas por outros motivos

ou mesmo não-justificadas e sequer formalizadas. Exemplos foram as intervenções na

própria formação de determinados Estados nacionais ou na forma de governo que alguns

4 SCOTT, Pegg. International society and the de facto State. Inglaterra/Estados Unidos: Ashgate, 1998, p. 3 5 SORIANO NETO, Manoel. Soberania, soberania limitada, dever de ingerência e intervenção humanitária. O Farol, n. 84, out. 2001. Disponível em: <http://www.farolbrasil.com.br/>. Acesso em: 05 maio 2003 6 Ibid. 7 Lyons & Mastanduno, op. cit., p. 7-8.

9

Estados viriam a tomar (América Latina, África e Ásia são repletas de casos). A tentativa de

buscar um conceito que se adapte à realidade internacional não significa que no passado

este mesmo conceito, enquanto princípio, tenha sido respeitado ao longo da história. A

proposta desse capítulo repousa na formulação de um conceito de soberania a partir do

qual se possa extrair um conceito de ingerência internacional. A finalidade última é

encontrar um apoio instrumental para, posteriormente, trabalhar os casos de ingerência

internacional na África.

1.2 ESTADO E SOBERANIA NA ÁFRICA

Uma vez que a soberania surgiu na Europa, dentro de um contexto histórico

específico, quando da formação dos Estados nacionais europeus, transplantar o conceito

para o caso africano requer uma nova contextualização histórica. De fato, utilizar a

tradicional conceituação de Estado na África omite uma problemática maior, referente às

peculiaridades do continente e da formação dos Estados em questão. O continente

africano foi o último a ver a independência de seus países e sofreu com um processo brutal

de desapego das potências coloniais, as quais, ao sair do continente (quando saíram de

vez), deixaram para trás inúmeros problemas que iriam afetar diretamente a formação dos

Estados nacionais. De fato, as fronteiras coloniais foram reconhecidas pela então

Organização da Unidade Africana (OUA, hoje União Africana, UA), formada em 1963 e, no

entanto, praticamente não há um país africano que não tenha, em algum momento, tido

questionamentos internos quanto à redefinição das fronteiras.

Não obstante este processo, e a dificuldade de consolidação (dificuldade

observada, em muitos casos, até os dias de hoje), tão logo constituídos, os Estados africanos

optaram por uma defesa assídua da soberania, tendo como princípio-guia de suas relações

a não-ingerência nos assuntos alheios. O princípio é um dos mais fundamentais da própria

carta da OUA/UA e dirige as relações intra-africanas, muito embora uma certa flexibilização

também tenha sido observada em tempos mais recentes (o envio de tropas regionais para

tentar normalizar processos de conflitos internos seria um exemplo – ECOMOG na Libéria e

Serra Leoa).

O apego à soberania e à união do Estado é tão forte no continente que, com todas

as dificuldades na consolidação dos Estados, na África o processo de fragmentação após a

independência foi resistido. De fato, apenas um caso de secessão concretizou-se com

sucesso (a independência da Eritréia em 1993, até então parte integrante da Etiópia).

Parece mesmo paradoxal: um continente com Estados problemáticos, que por vezes sequer

respondem às funções de Estado, mas que no entanto se mantêm unitários e

internacionalmente reconhecidos como tais.

10

Esse aparente paradoxo foi discutido por Jackson e Rosberg, ao tratarem do Estado

na África, na década de 1980. Ao estilo de Scott (discutido acima), os autores falam em dois

tipos de propriedades do Estado: as propriedades jurídicas e as empíricas. Segundo eles,

essa divisão categórica seria a base para explicar a sobrevivência do Estado africano, uma

vez que, analisado de maneira pragmática, é evidente que muitos desses Estados não

possuem controle de fato sobre os territórios e populações sob sua jurisdição, ou, pelo

menos, não de maneira constante. Contudo, o reconhecimento destes mesmos Estados e

sua sobrevivência enquanto entidades internacionais nunca foram colocados em

questionamento, sua existência, portanto, sendo perpetuada. De maneira mais explícita,

enquanto as propriedades empíricas desses Estados se mostram altamente variáveis, seus

componentes jurídicos demonstram-se constantes ao longo do tempo.8

Entre as variáveis empíricas que caracterizariam um Estado constariam uma

população permanente e um governo efetivo. No primeiro caso, ao se considerar uma

“comunidade estável” uma comunidade política baseada em uma cultura comum, então

de fato poucos Estados africanos seriam possuidores desta. As divisões étnicas e os conflitos

oriundos deste fator provam exatamente o contrário, ou seja, a dificuldade de uma união

sob o signo do nacionalismo. Quanto a um governo efetivo, essa categoria parece ainda

mais problemática. Considerando por governo efetivo a capacidade de exercer controle

sobre um dado território e a população nele residente (por meio de regulações, políticas e

leis implementadas e impostas), então outra questão parece propícia no caso africano, ou

seja, de quais meios se utiliza o Estado para exercer este controle. Na linha de Jackson e

Rosberg, o exercício do controle na África reside em três fatores: a autoridade doméstica

(que tende a ser pessoal mais do que institucional e particularmente frágil, como mostram os

vários e constantes golpes de Estado), o aparato de poder (considerado fraco e

subdesenvolvido, tanto por carência de recursos quanto pela deficiente redistribuição

destes – corrupção) e as circunstâncias econômicas (notórias por serem desfavoráveis). Em

outras palavras, o exercício de controle longe está de refletir a realidade da maioria dos

Estados africanos.

Em contraste com o Estado empírico, Jackson e Rosberg argumentam que “the

juridical state is both a creature and a component of the international society of states, and

its properties can olny be defined in international terms”.9 Ao entrar na discussão de

sociedade internacional de Estados, os autores clamam a doutrina dos direitos dos Estados

(state’s rights), que se traduziria pela soberania. Nesse sentido, o importante seria o

8 JACKSON, Robert H.; ROSBERG, Carl G. Why Africa’s weak states persist: the empirical and the juridical in statehood. KOHLI, Atul (ed.) The state and development in the Third World. New Jersey: Princeton University press, 1986, p. 259-62. 9 Ibid, p. 270.

11

reconhecimento internacional do território e da independência do Estado em questão. Não

por acaso, a sobrevivência dos Estados africanos estaria muito mais ligada ao

reconhecimento internacional e à pressão que a sociedade internacional poderia exercer

na manutenção desse status do que à capacidade real destes Estados de constituírem-se

enquanto tais. Ao mesmo tempo, não menos importante é o reconhecimento dos próprios

Estados africanos de sua soberania (jurídica). Como explicam os autores, em outro artigo:

The OAU rules have been observed by African leaders in large part because of the weakness of African states. (…) African rulers are obliged to co-operate with one another. The OAU rules are observed by them out of a sense of mutual vulnerability and shared interests.10

Completam a argumentação os autores afirmando que, ao apoiar esse tipo de soberania, o

Ocidente estaria, muitas vezes, perpetuando governos indignos, corruptos e ilegítimos.

Em trabalho recente, Grovogui critica Jackson, argumentando que sua visão assume

um modelo de soberania único, enquanto que, segundo ele, na verdade,

Sovereignty reflects historical regimes or social compacts, real or imagined, that give form to power and legitimacy (Bartelson: 1995:186-248). These entities exist because international morality has never been founded upon a single standard of moral authority or sovereign legitimacy.11

Ou seja, a própria idéia de soberania estaria vinculada a uma série de circunstâncias

históricas particularmente ligadas ao Ocidente, logo, a forma que assumiu em outros lugares

e circunstâncias não necessariamente esteve ancorada ao modelo europeu. Em outras

palavras, Grovogui acusa Jackson de eurocentrismo ao analisar a África.

Parece que a discussão sobre Estado e soberania muitas vezes se confunde. Jackson

e Rosberg, por exemplo, tratam a noção de “estatalidade” (statehood) da mesma forma

que Scott trata “soberania”. Uma vez que soberania e Estado são conceitos fortemente

ligados, parece necessário tentar traçar uma linha divisória entre os dois. Ambos, enquanto

conceitos, tiveram sua origem em determinado momento histórico e na Europa. Num

primeiro momento, a soberania foi um meio de afirmação da condição de Estado.

Posteriormente, como apontam tanto Jackson e Rosberg quanto Scott, em especial depois

da Segunda Guerra Mundial, o surgimento de Estados por reconhecimento passou a

proliferar-se e a soberania passou a ser vista sob dois prismas: o empírico e o jurídico ou

formal. Contudo, enquanto a diferença na formação dos Estados na Europa e na África

parece mais do que evidente, no que diz respeito à soberania, não há um consenso quanto

a uma “mudança” histórica na sua prática. Parece mais provável que o que houve foi um

consenso quanto ao conceito, em termos de uma soberania vestfaliana, que depois foi

10 JACKSON, Robert H.; ROSBERG, Carl G. Sovereignty and underdevelopment: juridical statehood in the African crisis, p. 8. 11 GROVOGUI, Siba N. Sovereignty in Africa: quasi-statehood and other myhts in international theory. DUNN, Kevin C. and SHAW, Timothy M. (ed.). Africa’s challenge to International Relations Theory. New York: Palgrave, 2001, p. 32-3.

12

quebrado, resultando na subdivisão terminológica (soberania jurídica/empírica,

positiva/negativa). Essa forma de analisar o conceito dificulta sua aplicação prática. Uma

fórmula mais eficaz de tratar do tema na prática é acatar uma definição e analisar em que

grau ela encontra recorrência na realidade.

1.3 UMA TIPOLOGIA DE SOBERANIA

A definição de soberania perpassa vários ângulos da vida do Estado. Não apenas

existem algumas tipologias de soberania, como também parece não estar claro o quanto

essa soberania existiu empiricamente de maneira absoluta. A tentativa de reformular o

conceito de forma a adaptar-se à realidade internacional apenas reflete o quanto o

mesmo se aproxima mais de um tipo ideal do que algo real e concreto.

Não obstante o presente trabalho vá ter seu foco no continente africano, o conceito

de soberania que aqui se pretende trabalhar não vai sofrer vieses regionais. Como

colocado acima, as diferenças que tocam a África parecem mais evidentes na

problemática do Estado do que da soberania. Evidentemente, a forma como se consolidou

o Estado vai ter reflexos diretos na forma como ele vai ser capaz de exercer sua soberania

ou, de outra forma, em que medida esta soberania vai ser respeitada. É importante,

contudo, distinguir de que soberania se está falando.

Krasner distingue quatro tipos de soberania (segundo a forma como o termo tem sido

utilizado): a soberania internacional legal, a soberania vestfaliana, a soberania doméstica e

a soberania de interdependência (interdependence sovereignty).12 De maneira resumida, a

soberania internacional legal está associada à prática do mútuo reconhecimento,

geralmente entre entidades territoriais que têm independência jurídica. A soberania

vestfaliana refere-se a uma organização política baseada na exclusão de atores externos

das estruturas de autoridade de um determinado território. A soberania doméstica reside na

autoridade política intraestatal e na habilidade das autoridades públicas de exercer

controle efetivo dentro de suas próprias fronteiras políticas. Por fim, a soberania de

interdependência refere-se à habilidade das autoridades públicas de regular o fluxo de

informações, idéias, bens, pessoas e capitais de um lado a outro de suas fronteiras estatais.

Tais soberanias não necessariamente estão correlacionadas, ou seja, um Estado pode ter

um tipo de soberania e não o outro.

O presente trabalho preocupa-se com o poder de influência de um Estado sobre o

outro na política internacional, em especial o poder de influência internacional nas políticas

interna e externa de um dado Estado. Por esta razão, nem a soberania doméstica nem a de

12 Krasner, op. cit., cap. 1.

13

interdependência nos interessa aqui. Não obstante os tipos de soberania “reconceituados”

ao longo das últimas décadas, ao se afirmar que um Estado exerce ou não esta soberania,

a referência normalmente remonta à tradicional soberania vestfaliana. Ao lado desta,

principalmente no âmbito do direito internacional, a segunda maior referência é aquela à

soberania internacional legal.

No modelo da soberania internacional legal, os Estados são entidades equivalentes,

são análogos aos indivíduos no nível doméstico. O que importa é o reconhecimento das

demais entidades, uma vez que isso vai ter conseqüências no que diz respeito aos recursos

que o Estado possa vir a obter. O reconhecimento é um “facilitador” de relações. Na

prática, no entanto, não necessariamente uma entidade tem que ser Estado, de fato, para

gozar dos mesmos privilégios. Nas palavras de Krasner:

The basic rule for international legal sovereignty is that recognition is extended to entities, states, with territory and formal juridical autonomy. This has been the common, although as we shall see, not exclusive, practice. (…) States have recognized other governments even when they did not have effective control over their claimed territory.13

O modelo de soberania internacional legal reflete a noção jurídica do conceito e

está, em princípio, ligado à noção de sociedade internacional, no sentido de que há um

conjunto de normas e regras que são reconhecidas globalmente. Na prática, as exceções

provam que há fatores outros, além dos jurídicos, que definem as relações internacionais e

que, mesmo aceitando um direito internacional conjunto, relações de poder podem ser

decisivas na violação ou na própria mudança de regras de direito internacional. De maneira

geral, a soberania internacional legal equivale à soberania jurídica, apresentada por

Jackson, e, segundo ele, graças à qual os Estados africanos teriam sobrevivido até hoje.

A soberania vestfaliana, por sua vez, vai ter por base dois princípios: o da

territorialidade e o da exclusão de atores externos das estruturas de autoridade domésticas,

o que se traduz, basicamente, no princípio da não-ingerência. Este conceito de soberania é,

sem dúvida, o mais forte no estudo das Relações Internacionais e perpassa as principais

teorias do campo, mesmo que sob focos diferentes. Assim, por exemplo, segundo o prisma

realista, a soberania vestfaliana é um pressuposto teórico; na escola inglesa trata-se de uma

norma internalizada que guiou, mas não determinou o comportamento político; já um

prisma construtivista enfatiza o quanto as normas associadas ao conceito têm sido

problemáticas e sujeitas a mudanças.14

Não é objetivo deste trabalho discutir cada um destes prismas. No entanto, uma vez

que existe a finalidade de traçar rupturas e continuidades na ingerência internacional no

continente africano, atenção especial será dada ao uso do discurso, não apenas o da

13 Ibid, p. 14-5. 14 Ibid, p. 44-5.

14

soberania, mas o da própria ingerência e o das justificativas utilizadas para levá-la a efeito.

Nesse sentido, consideramos que o mesmo conceito pode ser utilizado de forma a

maximizar determinados interesses, mudando, portanto ao longo do tempo e do espaço, e

sendo, assim, constantemente reformulado ou reconstruído. Desta forma, alguns

fundamentos da teoria construtivista nos ajudam a compreender melhor o papel do

discurso.

Os dois principais pilares do construtivismo seriam:

(1) that the structures of human association are determined primarily by shared ideas rather than material forces and, (2) that the identities and interests of purposive actors are constructed by these shared ideas rather than by given nature.15

Quanto a estes pilares, este trabalho concorda com o fato de que as idéias são basilares na

formação dos conceitos e que estes são construídos e não dados. Contudo, não se acredita

que necessariamente estas idéias sejam compartilhadas. Uma vez que o ambiente

internacional é marcado pela distribuição assimétrica de poder, considera-se a

possibilidade de que a própria construção de conceitos seja resultante de uma defasagem

e da conseqüente imposição de idéias que seriam depois vistas como compartilhadas. A

própria discussão conceitual em relação à soberania e à ingerência leva a crer que não

existe este consenso e que o debate permanente, tanto pela formulação conceitual,

quanto pelos princípios que regem sua aplicação, é fruto de disputas e conflitos que

envolvem assimetrias de poder material. Corrobora-se, portanto, a visão de Krasner, que

discorda dos construtivistas em relação ao peso que dão às normas e princípios

compartilhados. Segundo ele, “norms, when they exist in the international system, are

instrumental, not deeply embedded.”16 O mesmo é corroborado em Abrahamsen, que

retoma Foucault, segundo o qual

’There is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power relations’. This close relationship between power and knowledge alert us to the fact that the problematisation of a particular aspect of human life is not natural or inevitable, but historically contingent and dependent on power relations that have already rendered a particular topic a legitimate object of investigation.17

Da mesma forma que o conceito de soberania assume uma certa flexibilidade em

razão de sua construção, oriunda da defasagem de poder, é difícil aceitar o fato de que,

dado um conceito tão rigoroso como o da soberania vestfaliana, seja de fato possível

evidenciar a sua aplicação na prática em termos absolutos. Krasner chega à conclusão de

que, na prática, o respeito ao princípio vestfaliano nunca foi algo inteiramente respeitado.

15 WENDT, Alexander. Social theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 1. 16 Krasner, op. cit., p. 52. 17 Foucault, apud, ABRAHANSEM, Rita. Disciplining Democracy. Development discourse and good governance in Africa. London/New York: Zed Books, 2000, p. 14.

15

Referindo-se às soberanias internacional legal e vestfaliana como “organized hipocrisy”,

Krasner nota que a sua violação é uma constante na história, considerados os princípios a

elas associados.18 Há que se notar variações no grau e na forma. É nesse sentido que se

pode falar em diversos tipos de ingerência.

1.4 INGERÊNCIA

Ingerência é outro conceito que gera bastante discordância quanto à sua

abrangência. A começar pelo fato de que há pelo menos três vocábulos em português que

se misturam na literatura: intervenção, interferência e ingerência. De fato, no dicionário, tais

termos constam como sinônimos. Ingerir significa intervir, intrometer-se. Interferir também

remonta a intervir. Intervir, por sua vez, significa “tomar parte voluntariamente, interpor sua

autoridade, seus bons ofícios, estar presente”.19 No trabalho, privilegiar-se-á o termo

“ingerência”, uma vez que intervenção está muitas vezes associada ao uso da força,

enquanto interferência é menos utilizada. Ao trabalhar, no entanto, com a literatura

internacional, utilizaremos o termo apresentado na versão original.

Nota-se, por exemplo, na literatura sobre o tema, que em inglês a palavra mais

usada é “intervention”, mesmo quando se fala em processos que não envolvem ação

militar, enquanto em francês fala-se em “intervention” e, principalmente em “dévoir

d’ingérence”, aqui sendo mais nítida a distinção entre a ação militar a outras formas de

ingerência. “Devoir d’ingérence”, em especial, aparece na literatura jurídica. Em português,

parece que intervenção está normalmente associada à ação militar, enquanto

interferência consiste em uma forma mais branda de influência. Aqui dar-se-á preferência

para o termo ingerência, mas possivelmente será usado “intervenção”, segundo a acepção

citada.

Na discussão sobre o tema, nota-se, ainda, uma diferença no tratamento segundo

as abordagens jurídicas e de Relações Internacionais. Considera-se aqui importante

trabalhar com as duas abordagens, uma vez que a consolidação do discurso tem um forte

embasamento nas convenções jurídicas e no direito internacional. Por outro lado, a prática

nem sempre coincide com tais regras, logo as interpretações possuem variações quando

analisadas por um prisma político. Comum a ambas as áreas, contudo, é a contradição

entre os princípios de soberania e não intervenção em contraposição ao direito/dever de

intervir.

18 Krasner, op. cit., p. 24. 19 Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa. Jornal da Tarde. São Paulo: Ed. Globo e Zero Hora Editora Jornalística, 1993.

16

Na literatura jurídica, encontramos uma maior discussão em relação a princípios e

justificativas de intervenções, em especial o destaque para as intervenções humanitárias. A

dificuldade de se encontrar um consenso quanto ao que seria ingerência é abordada por

Ramsbotham e Woodhouse. Mencionam os autores diversas definições, algumas tão amplas

que chegam a confundir ingerência com influência, outras que diferenciam o ato pelo fator

coerção. Os próprios autores concluem que

Intervention is the abrogation of sovereignty. It occurs when one or more external powers exercise sovereign functions within the domestic jurisdiction of a state.20

Atenta-se para o fato de que os autores não mencionam a coerção como fator inerente à

ingerência, bastando a existência do exercício soberano de funções domésticas como

elemento constituinte. Contudo, este elemento parece prevalecente nas demais definições,

como, por exemplo:

Il y a intervention quand un Etat ou un groupe d’Etats s’ingèrent, pour imposer sa volonté, dans les affaires intèrieures ou extérieures d’un Etat souverain et indépendant avec lequel il existe des relations pacifiques, sans son consentement, dans le but de préserver ou de modifier l’etat de chose existant.21

Na literatura de Relações Internacionais, os conflitos em torno das definições de

ingerência não são menores. Basta lembrar das diferentes concepções de soberania para

visualizar o quanto a extensão do debate é transplantada para o caso da ingerência.

Segundo Wight,

Intervenção pode ser definida como uma interferência pela força, que não seja uma declaração de guerra, feita por uma ou mais potências, nos assuntos de outra potência.22

O uso da força, contudo, não é consensual nas definições. Hoffman, por exemplo,

propõe um conceito de ingerência como “acts which try to affect not the external activities,

but the domestic affairs of a state.” 23 Aqui, portanto, a restrição do conceito reside na área

em que será exercida a influência.

Outras definições são, ainda mais restritas, como por exemplo, a de Lyons e

Mastanduno, segundo os quais

International intervention may be understood as the crossing of borders and infringements on sovereignty carried out by, or in name of, the international community.24

20 RAMSBOTHAM, Oliver & WOODHOUSE, Tom. Humanitarian intervention in contemporary conflict. Cambridge, Oxford: Polity Press, Blackwell Publishers, 1996, p. 39-40. 21 Thomas & Thomas, apud BEDJAOUI, Mohamed. La portée incertaine du concept nouveau de ‘dévoir d’ingérence’ dans un monde troublé: quelques interrogations. Le Droit d’Ingérence.Est-il une nouvelle legalisation du colonialisme? Publications de l’Academie du Royaume du Maroc, Collection Sessions, Rabat: out. 14-15-16, 1991, p. 56. 22 WIGHT, Martin. A Política do Poder. Brasília: Ed. Universidade de Brasília e Instituto Brasileiro de Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002, p. 193. 23 HOFFMAN, Stanley. The problem of intervention. In: BULL, Hedley (ed.). Intervention in world politics. Oxford: Clarendon Press, 1984. 24 Lyons & Mastanduno, op. cit., p. 12

17

Aqui haveria um fator de legitimidade, uma vez que a ação seria levada a cabo em nome

da comunidade internacional.

Parece evidente que as diferenças presentes nas definições acima estão ligadas ao

que cada autor entende por soberania. De fato, ao atrelar a definição de ingerência à

soberania, fica mais clara a compreensão sobre o sentido do termo. Se considerarmos a

soberania vestfaliana, ou seja aquela na qual as estruturas internas são as únicas legítimas

condutoras das políticas do Estado, então todo ato que reverta esta lógica traduzir-se-á em

um ato de ingerência. Neste caso, a definição de ingerência de Romsbotham e Woodhouse

parece a mais apropriada. Nesse sentido, a ingerência não está vinculada,

necessariamente, nem ao uso da força nem a qualquer forma explícita de coerção. Como

aponta Krasner, mesmo que a ingerência seja resultado de um “convite” por parte do

Estado receptor, a partir do momento em que a estrutura doméstica de formulação política

é afetada, então há ingerência.25

1.5 TIPOS DE INGERÊNCIA

Uma forma de classificar os tipos de ingerência seria segundo os meios pelos quais

esta se dá. Uma segunda, seria por meio de suas manifestações. Por manifestações,

entende-se a forma assumida pela mesma na prática. Trata-se de um aspecto mais

detalhado do que o meio. Exemplos de formas assumidas seriam: sanções, embargos,

intervenções armadas, entre outros.26

O meio, por outro lado, refere-se a como a ingerência se conforma, em seu princípio,

mais especificamente no quesito grau de consentimento ou grau de coerção presente no

ato em si. Nesse sentido, Krasner apresenta quatro maneiras pelas quais pode ocorrer a

violação da soberania vestfaliana e que se considera aqui como constituindo os meios de

ingerência: convenções, contratos, coerção e imposição.27

Por convenções, entendem-se acordos voluntários por meio dos quais os

governantes se comprometem a seguir um determinado tipo de prática nas relações entre

governantes e governados dentro de suas fronteiras nacionais. Este compromisso não está

diretamente vinculado ao cumprimento da convenção por parte dos demais signatários,

mas expõe o Estado a uma possível ingerência a partir do momento em que não há o

cumprimento do acordo. Em outras palavras, ao fazer parte da convenção, o Estado abre

25 Krasner, op. cit., p. 20-3. Krasner fala em tipos de violação de soberania, aqui assumido como sendo ingerência. 26 Seitenfus oferece uma listagem muito prática sobre o que ele denomina como sendo modalidades de intervenção. SEITENFUS, Ricardo. Ingerência ou solidariedade? Dilemas da ordem internacional contemporânea. São Paulo: Fundação Sedae, 2005 27 Krasner, op. cit., p. 25-40

18

as portas voluntariamente para a ingerência, que pode ocorrer ou não, dependendo da

sua postura com relação ao compromisso. Exemplos de convenções são a Declaração

Universal dos Direitos Humanos, a convenção sobre escravidão, refugiados, entre outros. É

importante ressaltar que nem todas possuem meios efetivos de imposição e monitoramento,

daí seu grau de coerção ser nulo.

Contratos são acordos entre dois governantes ou entre um governante e outro ator

internacional (como instituições financeiras, por exemplo). Contratos podem afetar a

soberania vestfaliana se alteram as concepções de comportamento legítimo, se sujeitam as

instituições domésticas a influência ou pessoal externo, ou se criam estruturas de autoridade

transnacionais. À diferença das convenções, os contratos são mutuamente contingentes, ou

seja, perdem a validade se uma das partes não cumpre o acordado (embora, na prática,

seja mais comum uma renegociação do que uma ruptura de contrato). Exemplos de

contratos são os empréstimos internacionais, via Banco Mundial e Fundo Monetário

Internacional e a União Européia.

Por fim, coerção e imposição, que são, em princípio, semelhantes, ou seja, são

formas de pressão exercidas sobre um Estado. A diferença entre ambas reside no custo da

recusa pelo Estado alvo da ingerência em cumprir ou não com as demandas atreladas à

pressão. A coerção ocorre quando governantes de outros estados ameaçam impor

sanções a menos que a contraparte comprometa sua autonomia doméstica. O Estado alvo

pode ceder ou resistir, mas o resultado é sempre pior do que o status anterior. A imposição,

por outro lado, ocorre quando o governante do Estado alvo não tem escolha a não ser

ceder à pressão e comprometer sua autonomia doméstica. Ou seja, a diferença entre

ambos reside no grau do custo envolvido na recusa do alvo de ceder à pressão. Exemplos

de coerção são as sanções econômicas. Imposições, normalmente, envolvem o uso da

força e foram utilizadas em casos associados a direitos de minoria, empréstimos e estruturas

constitucionais de Estados mais fracos.

Ao trabalhar os casos práticos, percebe-se que nem sempre a distinção

classificatória é clara. A fronteira entre uma ingerência por contrato e por imposição, por

exemplo, pode ser muito tênue, especialmente se se considerar que, muitas vezes, o Estado

somente adere ao contrato em função de fortes pressões externas. Outros casos não têm

uma vestimenta formal. As diversas formas de ajuda internacional, por exemplo, podem,

muitas vezes, ser encaradas como uma forma de contrato, uma vez que há uma espera

implícita de retorno em forma de apoio político ou afim (os apoios militares e econômicos

aos países africanos durante a Guerra Fria ilustram bem esse tipo de caso). Em outros casos,

ainda, a ingerência começa de uma forma específica e termina de outra, por exemplo, um

contrato que se transforma em imposição devido ao não cumprimento voluntário do

mesmo.

19

Uma forma de ingerência que será considerada neste trabalho e não abordada por

Krasner é a paradoxal não-ingerência, ou não-ação, quando esta ocorre de maneira

intencional visando atingir um determinado objetivo. Seitenfus refere-se a esta modalidade

como omissão, ou seja a exclusão deliberada de um autor de um determinado tema

referente a outro que causa efeitos diretos na parte “receptora”.28 No caso africano, a não-

ação, em determinados momentos, teve efeitos tão ou mais gravosos do que ações

positivas.

1.6 JUSTIFICATIVAS PARA A INGERÊNCIA

Uma vez definido o conceito de ingerência, e as formas que ela pode adquirir, resta

traçar as principais justificativas utilizadas para o exercício da mesma.

Ao longo da história pode-se observar vários tipos de ingerência, ainda que nem

sempre em relação a entidades estatais. O próprio colonialismo foi uma forma clara de

ingerência internacional, no sentido de uma expansão de um determinado tipo de

sociedade em outros espaços regulados por estruturas sociais diferentes e no sentido de

imposição e coerção, uma vez que não foi dada escolha a estas últimas de querer ou não

se submeter à dominação estrangeira.

Antes do século XIX, as sociedades em expansão não sentiam necessidade de

buscar uma justificativa para tanto. A guerra e o colonialismo eram algo quase natural e

perfeitamente compreensível. A necessidade de legitimar um comportamento

expansionista surgiu a partir do século XIX e traduziu-se em vários princípios, quais o da

liberdade e abertura do mundo, democracia e restabelecimento de direitos, secularismo e

missionarismo, ciência e, por fim, valores morais, que se traduziram na luta pela abolição da

escravatura, defesa das minorias, entre outros.29 Notadamente, estes valores morais

encontraram forma, mais recentemente, na emergência dos direitos humanos, no discurso

da assistência humanitária, no desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos e,

na década de 1990, na boa governança. Ainda assim, cabe observar que mesmo no século

XX nem sempre as ingerências foram justificadas formalmente. Esta necessidade tornou-se

muito mais premente com o fim da Guerra Fria, em alguns casos tornando-se o próprio fator

motivador da ingerência.

Será função deste trabalho discernir entre as justificativas apresentadas no discurso

pelas partes interventoras e as motivações que de fato resultaram na ação prática da

28 Seitenfus, op. cit. 29 LAROUI, Abdallah. Le droit d’intervention et son rôle dans le dévelopment de la colonisation au course du XIXè siècle. Le Droit d’Ingérence.Est-il une nouvelle legalisation du colonialisme? Publications de l’Academie du Royaume du Maroc, Collection Sessions, Rabat: out. 14-15-16, 1991, p. 21-30.

20

ingerência. Considera-se que a legitimação do discurso se traduz, em grande parte, mas

não de maneira absoluta, no direito internacional e na interpretação das leis que, em última

instância, justificam a tomada da ação. As motivações políticas, e mesmo econômicas, por

outro lado, encontram-se, por vezes, veladas pelo discurso e devem ser buscadas na lógica

da política interna e externa dos países interventores.

Juridicamente, a soberania é um princípio consagrado, assim como a não-

ingerência. Duas exceções, contudo, abrem margem para que esta soberania seja violada.

A primeira é a doutrina da intervenção humanitária. A segunda é a “intervenção

consentida”, ou seja, aquela que é feita resultante do pedido do governo do Estado

receptor da mesma.30 Discutir-se-á aqui a primeira delas. A segunda somente faz sentido

dentro da ótica da soberania internacional legal.

Em primeiro lugar, cabe discutir o que vem a ser humanitarismo. Apesar do crescente

apelo ao termo, não há uma definição geral do que vem a ser humanitarismo no direito

internacional. O discurso aparece pincelado em diversos tratados e áreas, mas carece de

uma definição precisa. O mais comum é assumir-se o que vem a ser humanitarismo, ao invés

de explicá-lo. Essa vaguidade tem suas vantagens e desvantagens. Por um lado, permite

que o conceito seja aceito de maneira mais ampla internacionalmente, entre culturas

diferentes, pois não impõe muitas restrições e nem é diretamente associado com o

Ocidente. Por outro lado, dificulta a elaboração de uma legislação internacional específica

sobre o tema e a regulação de sua aplicação.31 Além disso, um discurso tão vago é mais

fácil de ser manipulado para fins escusos, uma vez que permite que as situações mais

diversas se encaixem no rótulo “humanitário”.

Em segundo lugar, há que se especificar as várias dimensões desse humanitarismo.

Tem-se, assim, um direito internacional humanitário, traduzido em uma série de convenções,

as mais importantes sendo as de Haia e de Genebra. Enquanto Haia trata das leis de guerra

e do tratamento que deve ser dispensado aos combatentes, Genebra trata dos prisioneiros,

dos feridos e civis. A assistência humanitária, por outro lado, que seria uma segunda

dimensão, não se vincula diretamente à guerra.

International humanitarian relief or assistance is concerned with the immediate needs of victims of natural political disasters, not necessarily in war zones and not necessarily connected with explicit violations of human rights. Yet the ‘three legal pillars of international protection’ include international humanitarian law and human rights law, as well as refugee law.32

30 Bedjaoui, op. cit., p. 57. 31 Ramsbotham & Woodhouse, op. cit., p. 9. 32 Ibid, p. 12.

21

Por fim, os princípios humanitários, a terceira dimensão, são aqueles embutidos na criação

da Cruz Vermelha. São eles sete: independência, serviço voluntário, unidade, humanidade,

imparcialidade, neutralidade e universalidade.

Embora embutidos, muitas vezes, no termo humanitarismo, os direitos humanos

diferenciam-se do direito humanitário e da assistência humanitária por tratar das relações

entre um governo e sua população, e não das populações de outros Estados. Entre as

obrigações que eles impõem, estão: evitar que as violações aos direitos humanos ocorram,

em primeiro lugar, e proteger e assistir aos cidadãos vítimas destas violações. Os direitos das

vítimas devem, portanto, ser protegidos primeiramente pelo seu próprio governo e, em

segundo lugar, por outros governos caso os seus venham a falhar com suas obrigações.33

Daí o termo “devoir d’ingérence”. Ou seja, uma vez que é dever do Estado cuidar da sua

população, é como se sua soberania passasse a depender deste cumprimento.

A grande questão, diante deste debate jurídico, e daí fazendo a ponte com a

dimensão política da ingerência é “who determines that a state has not met its sovereign

obligations and that consequences are such that intervention to force compliance is

justified?”34 Uma vez que o direito dá margem a interpretações diferenciadas, em razão da

imprecisão de alguns conceitos fundamentais, a última palavra é dada por quem interpreta

esta jurisdição e a adapta à realidade prática.

De fato, enquanto juridicamente os Estados possuem status de eqüidade, na prática

a defasagem de poder entre eles é fundamental na condução das relações internacionais.

No caso da ingerência, mais especificamente, esta defasagem de poder é ainda mais

evidente, uma vez que, como nota Bull, aquele que intervém é, em princípio, mais forte do

que aquele que sofre a ingerência.35 Não obstante o argumento de Krasner de que as

convenções e os contratos sejam atos voluntários, em princípio, na prática há inúmeras

formas de pressão para impelir os contratantes a tomar parte dos mesmos. Em suma, a

própria adaptação das normas jurídicas está em parte sujeita a fatores políticos e

econômicos que acabam por suprimir o princípio de eqüidade entre os Estados.

Além das justificativas jurídicas relativas ao humanitarismo, pode-se observar, ainda,

discursos legitimadores políticos, relativos a princípios quais o desenvolvimento e a boa

governança. A idéia de desenvolvimento enquanto progresso e evolução surgiu no

Renascimento, mas foi cunhada e institucionalizada somente com o fim da Segunda Guerra

Mundial. O marco foi o discurso do então presidente dos Estados Unidos, Truman, que refletia

o papel missionário dos Estados Unidos, enquanto protetor das áreas menos desenvolvidas

33 Ibid, p. 22-3. 34 Lyons & Mastanduno, op. cit., p. 8. 35 BULL, Hedley (ed.), op. cit.

22

do mundo. Como observa Abrahamsen, o rótulo desenvolvimentista escondia todo o

contexto histórico em que o mesmo foi construído:

The invention of development in the early post-war period was set against the background of rising nationalism in Latin America and growing demand for independence in Asia and Africa, which made it necessary to think in terms of new ways of managing and relating to these areas. But most importantly, development emerged at a time when Cold War hostilities came to define international relations. (…) Fear of Communism was one of the prime motivating forces behind the development effort. 36

Uma vez cunhado como argumento legítimo, o desenvolvimento passou a justificar uma

série de ingerências internacionais que, no discurso, visavam a atingir o termo em si, mas

que, na prática, eram guiadas mais por interesses outros, nada altruísticos. De fato, a

expansão do liberalismo trazia vantagens políticas e econômicas ao Ocidente. A “primeira

geração de condicionalidades”, segundo termo de Stokke, é um exemplo disso. Stokke

retoma o Plano Marshall para explicar como a ajuda oferecida aos países europeus após a

Segunda Guerra Mundial esteve vinculada a condições políticas específicas, e, em

particular, à opção por uma economia aberta de mercado, competindo, assim, com a

opção socialista da União Soviética. A mesma lógica foi usada no que se refere à ajuda aos

países em desenvolvimento. Na verdade, os países do então chamado Terceiro Mundo

viram-se obrigados a escolher entre ou alinhar-se a uma das duas superpotências e receber

a ajuda pela fidelidade ou não se comprometer com nenhum dos lados e tentar jogar com

as duas partes, de forma a tentar obter benefícios redobrados. 37 No caso do recurso ao FMI,

uma vez que os acordos eram feitos por meio de contratos “voluntários”, a ingerência

ficava velada pela “não-imposição” das medidas. A própria reforma da economia

doméstica dos Estados, no entanto, não deixa dúvidas quanto à margem de violação da

soberania vestfaliana destes. O rótulo desenvolvimentista permitia ingerir diretamente nas

políticas internas nos países menos desenvolvidos sem levantar questionamentos quanto à

legitimidade da ação, uma vez que o objetivo oficial declarado era o desenvolvimento

desses mesmos países.

Durante essa primeira fase, e até a década de 1980, a importância do regime

político (se era ou não uma democracia) era secundária, se não inexistente. A

preocupação econômica era tão forte que se chegava mesmo a justificar, quando não a

preferir, regimes autoritários e centralizados a regimes democráticos. Isto porque os

interesses das grandes potências estavam diretamente relacionados ao contexto histórico

em questão, ou seja, a Guerra Fria.

A partir da década de 1980, os resultados dos programas de ajuste econômico

levantaram dúvidas quanto à sua eficácia. Contudo, as justificativas para este fracasso

36 Abrahamsen, op. cit., p. 19. 37 STOKKE, Olav. Aid and political conditionality: core issues and state of the art. STOKKE, Olav (ed.). Aid and political conditionality. Frank Cass & Co., 1995, p. 6.

23

foram atribuídas aos próprios governos dos países subdesenvolvidos. O surgimento da boa

governança como novo discurso internacional associa o desenvolvimento diretamente ao

tipo de regime político. Em outras palavras, a própria falha dos planos econômicos

receitados pelas instituições financeiras passa a ser justificada não pela inadequação dos

planos em si, mas pela ausência de condições internas aos países menos desenvolvidos de

implementá-las: a culpa é, na verdade, dos regimes corruptos e não democráticos

existentes nestes países.38 Destarte, a solução (e a nova justificativa) para ingerir passa a ser

a boa governança, associada à defesa dos direitos humanos e à democracia.

1.7 A CONCORDÂNCIA ENTRE DISCURSO E PRÁTICA

Nem sempre as justificativas apresentadas para a ingerência correspondem, de fato,

às motivações que levam a ela. A coincidência pode existir ou não. Serão usados, no

presente trabalho, os termos justificativa e motivação, para designar, respectivamente, o

discurso apresentado para a ingerência, de um lado, e o real estímulo do agente

interventor, de outro. Se essa dicotomia reflete um aspecto do poder do discurso, de outro

temos que a própria soberania, enquanto discurso, teve e tem um papel legitimador de

determinadas posturas internacionais. Não obstante os diversos aspectos que o conceito

pode englobar, cada ator internacional o usa da forma que mais lhe apraz.

Alguns paradoxos, nesse sentido, podem ser observáveis. Primeiramente, há o

paradoxo menos aparente, que é aquele entre soberania e não-ingerência. Normalmente

considerados dois lados da mesma moeda, na verdade, como apontam Ramsbotham e

Woodhouse, a própria não-ingerência torna-se um constrangimento à soberania, uma vez

que lhe tolhe o direito de ir à guerra com os outros Estados, posto que deve respeitar a

soberania dos demais.39 A própria aceitação deste princípio, de outro lado, reflete uma

aceitação de uma norma comum, o que remete à concepção de sociedade internacional

e de uma ordem internacional.40

Assume-se aqui a existência de uma “aceitação” de determinadas normas e

princípios que regulam as relações internacionais. Neste sentido, pode-se falar em uma

sociedade internacional. O grau em que estas normas são efetivadas, contudo, está sujeito

a variações em função de fatores diversos, como a área temática (comércio, meio

ambiente, direitos humanos, entre outros), o grau de interesse das partes envolvidas e a

defasagem de poder entre as mesmas. A princípio, portanto, a existência de regras serve

38 Abrahamsen, op. cit., cap. 2. 39 Rambotham & Woodhouse, op. cit., p. 34-5. 40 BULL, Hedley. A sociedade anárquica. Brasília: Ed. Universidade de Brasília e Instituto Brasileiro de Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002.

24

para conferir um certo grau de previsibilidade de comportamento, de forma que as

relações internacionais se dêem com um certo grau de confiança. Não necessariamente,

contudo, a previsão é corroborada pelos fatos.

Outro paradoxo é mais evidente e reflete-se na idéia apresentada por Krasner, que

se refere à soberania vestfaliana como “hipocrisia organizada”. Por esse termo, o autor

entende que, de maneira empírica, essa soberania nem sempre foi/é observável. Krasner

retoma James March e Johan Olsen e as duas lógicas de ação política e social por eles

trabalhadas e observáveis também no ambiente internacional: a “logic of expected

consequences” e a “logic of appropriateness”.

Logics of consequences see political actions and outcomes, including institutions, as the product of rational calculating behavior designed to maximize a given set of unexplained preferences. (…) Logics of appropriateness understand political action as a product of rules, roles and identities that stipulate appropriate behavior in given situations.41

Segundo Krasner, e aqui se endossa o seu argumento, no ambiente internacional, o que

prevalece é a lógica das conseqüências esperadas. Primeiramente, porque as normas

internacionais podem ser contraditórias e não há um órgão supranacional competente para

solucionar tais divergências. Em última instância, são os fatores e as políticas domésticas que

vão guiar a ação do Estado. Em segundo lugar, porque o ambiente internacional é

caracterizado pela assimetria de poder, o que, muitas vezes, se sobrepõe às próprias

normas. Por fim, porque é inerente aos tomadores de decisão seguir esta lógica. Nas

palavras de Krasner:

Rulers, not states – and not the international system – make choices about policies, rules, and institutions. Whether international legal sovereignty and Westphalian sovereignty are honored depends on the decisions of rulers. There is no hierarchical structure to prevent rulers from violating the logical of appropriateness associated with mutual recognition or the exclusion of external authority.42

Além disso, uma vez que está nas mãos dos tomadores de decisão a condução da política

internacional, há que se considerar que é de interesse destes permanecer no poder e fazer

o que estiver ao seu alcance para tanto. As formas empregadas para atingir esses objetivos

vão variar em cada caso, podendo ir do emprego da força militar ao convencimento via

diálogo.

É partindo destas premissas que se pode considerar que nem sempre a justificativa

de ação no cenário internacional é coincidente com a motivação do Estado (no caso, dos

tomadores de decisão). Contudo, há ainda um fator que talvez seja mais decisivo na

questão da ingerência, que não as justificativas ou as motivações e sim a percepção da

ação por parte da sociedade internacional. É a percepção, afinal, que vai incidir na

aceitação da ingerência pela sociedade internacional. Essa percepção pode estar

41 Krasner, op. cit., p. 5. 42 Ibid, p. 7.

25