I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto

Transcript of I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto

CIRICE - Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea

Università di Napoli Federico II

Città mediterranee in trasformazioneIdentità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento

a cura di

Alfredo Buccaro, Cesare de Seta

Atti del VI Convegno Internazionale di Studi CIRICE 2014Napoli, 13-15 marzo 2014

Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea Università degli Studi di Napoli Federico II (www.iconografiacittaeuropea.unina.it) Comitato Scientifico CESARE DE SETA (Presidente) GILLES BERTRAND ALFREDO BUCCARO LEONARDO DI MAURO ANDREAS GIACUMACATOS DEBORAH HOWARD MICHAEL JAKOB PAOLO MACRY BRIGITTE MARIN JUAN MANUEL MONTERROSO MONTERO CARLO M. TRAVAGLINI GUIDO ZUCCONI Segreteria organizzativa RITA ERCOLINO VALERIA MIRABELLA

Comitato Organizzatore ANNUNZIATA BERRINO GIULIA CANTABENE FRANCESCA CAPANO SALVATORE DI LIELLO MARCO IULIANO ROBERTO PARISI MARIA INES PASCARIELLO MARIA PERONE DANIELA STROFFOLINO MASSIMO VISONE ORNELLA ZERLENGA Collaborazione alla curatela GIULIA CANTABENE FRANCESCA CAPANO MARIA INES PASCARIELLO MASSIMO VISONE

Si ringraziano per il sostegno dato all’iniziativa il prof. arch. Mario Losasso, Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, il Dipartimento di Studi Umanistici della stessa Università, l’Ing. Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l’Ing. Luigi Vinci, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli e provincia, l’Associazione Eikonocity - Hiistory and Iconography of European Cities and Sites. BUCCARO, Alfredo, DE SETA, Cesare, (a cura di) Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento Collana: Polis, 6 Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2014 pp. 1216; 29,7 cm ISBN 9788849528145 © 2014 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a. 80121�Napoli, via Chiatamone 7 00185 Roma, via dei Taurini 27 Internet: www.edizioniesi.it E-mail: [email protected] I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Il volume costituisce la pubblicazione degli Atti del VI Convegno Internazionale di Studi CIRICE 2014 su “Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento” (Napoli, Palazzo Zevallos - Palazzo Gravina, 13-15 marzo 2014), organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea, dell’Università di Napoli Federico II.

Sommario Introduzione Alfredo Buccaro Il VI Convegno Internazionale di Iconografia Urbana nella tradizione di studi del CIRICE p. 11 Sessione 1 Tipi urbanistici e modelli iconografici ricorrenti: dal vedutismo alla cartografia Coordinatori: Alfredo Buccaro, Cesare de Seta p. 17 Miguel Taín Guzmán - Universidad de Santiago de Compostela Ritratti d'inchiostro delle città spagnole nella Relazione Ufficiale (1668-1669) del viaggio del principe Cosimo III de' Medici: città reali o città idealizzate? p. 19 Maria Ida Gulletta - Scuola Normale Superiore di Pisa Persistenze di modelli figurativi in iconografie urbane di Sicilia: esempi di allegorie geografiche da Messina ‘ritratta’ nella prima metà del XVIII secolo p. 29 Carlos Plaza - Universidad Hispalense Dalle vedute di città alla cartografia ai confini del Mediterraneo: Siviglia e Cadice, declino e ascesa di due città spagnole tra Sei e Settecento p. 39 Francesca Valensise - Università Mediterranea di Reggio Calabria La percezione del paesaggio nell’area dello Stretto di Messina: vedutismo e cartografia dal XVIII al XIX secolo p. 49 Bianca Gioia Marino - Università di Napoli Federico II Rappresentazioni e attenzione alla conservazione della materia nelle immagini urbane di Roma tra fine Settecento e Ottocento p. 57 Ornella Cirillo - Seconda Università di Napoli Per conoscere e trasformare: una lettura cartografica di Napoli dal volgere dell’Ottocento ai primi decenni del nuovo secolo p. 67 Emanuela D’Auria - Università di Napoli Federico II L’immagine storica delle colline di Napoli e dei suoi casali: dal vedutismo settecentesco alla “Scuola di Posillipo” p. 81 Simona Talenti - Università di Salerno Vedute dal mare: da Schinkel a Le Corbusier p. 89 Francesco Viola - Università di Napoli Federico II La costruzione del paesaggio ferroviario tra artificio e natura p. 101 Francesca Bruni - Università di Napoli Federico II L’immagine della città tra longitudinalità e trasversalità. Napoli, sezioni urbane tra città e mare p. 111

Giorgia De Pasquale - Università di Roma Tre Mediterraneo. La costruzione di un paesaggio attraverso l'iconografia dello spazio architettonico p. 121 Nunzia Iannone - Università di Napoli Federico II L'occhio 'altro': Napoli vista dai principali periodici esteri tra '800 e '900 p. 135 Sessione 2 Invenzione e promozione dell’immagine della città turistica Coordinatori: Annunziata Berrino, Leonardo Di Mauro p. 149 Fabio D’Angelo - Università di Pisa Napoli: il fascino di una città dai diari dei viaggiatori francesi e italiani (1800-1861) p. 151 Rossella Iovinella - Università di Napoli Federico II Mille vite per una città morta: la fortuna di Pompei tra il 1824 e il 1875 p. 161 Cristina Pennarola - Università di Napoli Federico II Cartoline da Napoli: l’esperienza turistica italiana e inglese p. 167 Raffaella Pierobon Benoit, Maria Amodio, Lucia Cianciulli, Paola Orlando - Università Napoli Federico II Turismo e archeologia nel XIX secolo: il ruolo dell’antico nella promozione delle città campane p. 175 Michael Saffle - Virginia Tech Sunshine Fitness: Italy as a Health Destination for Americans, 1865-1914 p. 185 Luigi Veronese - Università di Napoli Federico II L’invenzione dell’immagine turistica degli scavi di Ercolano. Contenuti e caratteri iconografici p. 191 Alessandra Cirafici, Manuela Piscitelli - Seconda Università di Napoli Viaggio, immaginario e iconografia nella cartellonistica turistica tra ‘800 e ‘900 p. 203 Daria De Donno - Università del Salento Sport, teatro, arte, cultura per promuovere e “comunicare” la città. Le feste di fine Ottocento a Lecce p. 217 Ada Di Nucci - Università Chieti-Pescara “G. d’Annunzio” Un Appennino tutto da vivere. Il turismo montano nell’Appennino centrale attraverso le campagne pubblicitarie (1861-1960) p. 225 Isabella Frescura - Università di Catania Una città in trasformazione tra Ottocento e Novecento: Siracusa, dal commercio al turismo p. 239 Ewa Kawamura - Università di Napoli Federico II L’attività e l’epoca d’oro del tipografo Richter & C. a Napoli: promotore delle vedute turistiche d’Italia degli anni 1900-1930 p. 251 Annunziata Maria Oteri - Università Mediterranea di Reggio Calabria Identità dei luoghi, monumenti e promozione turistica: il caso di Taormina tra Otto e Novecento p. 265 Claudia Aveta - Università di Napoli Federico II Il “paesaggio virgiliano” di Napoli: riflessioni sulla tutela del Golfo negli appunti di viaggio di Cesare Brandi p. 277 Carolina De Falco - Seconda Università di Napoli L’immagine turistica della Costa d’Amalfi negli anni sessanta del Novecento p. 287

Carla Fernández Martínez - Universidad de Santiago de Compostela The Atlantic and the Mediterranean: alternative images of the touristic Spanish coast p. 297 Beatrice Maria Fracchia - Politecnico di Torino Le funzioni terapeutiche della città turistica contemporanea e l’iconografia delle località balneari della Versilia p. 309 Giovanni Lombardi, Sergio Mantile - CNR ISSM Napoli Il telaio dei ‘segni’: la costa flegrea e l’invenzione della città turistica tra narrazione e realtà storica p. 321 Sessione 3 Gli archivi e le fonti: dal cartaceo al digitale Coordinatori: Maria Perone, Daniela Stroffolino p. 331 Marco Petrella - Università del Molise L’iconografia della città in rete. Problemi di ricerca, organizzazione, utilizzo delle fonti online nell’era dei Sistemi Informativi Geografici p. 333 Marco Bascapè, Roberta Madoi - Serv. Archiv. BB.CC., Az. Servizi “Golgi-Redaelli” Milano Il portale Web-GIS “Milano e le sue associazioni”: l’impronta del tessuto sociale e delle sue relazioni nel contesto urbano (XVI-XX secolo) p. 341 Valentina Castagnolo, Maria Franchini, Anna Christiana Maiorano - Politecnico di Bari Bari Disegno Architetture (BDA Borgo Murattiano). Archivio visivo (e visionario) della città a 200 anni dalla sua fondazione p. 353 Paola Avallone, Antonio Bertini, Raffaella Salvemini - CNR ISSM Napoli Scuole storiche napoletane. Una fonte non tradizionale per lo studio della città p. 365 Maria Rosaria Rescigno - CNR ISSM Napoli Verso un profilo urbano moderno. Il caso delle città “capitali” nel Mezzogiorno di primo '800 p. 375 Giuliana Ricciardi - Archivio di Stato di Napoli L’immagine di Napoli nella testimonianza di un intellettuale del Novecento p. 379 Alberto Darias Príncipe - Universidad de La Laguna Cartografía e icono: la imagen de Tetuán a través de planimetría p. 391 Adele Fiadino - Università Chieti-Pescara “G. d’Annunzio” Disegni di Piazzeforti del Regno di Napoli presso la Biblioteca Reale di Torino p. 401 Ciro Birra - Università di Napoli Federico II L’Arsenale di Napoli tra Palazzo reale e Castel Nuovo: fonti per la ricostruzione di un ambiente urbano perduto p. 411 Federico Fazio - Università di Palermo Siracusa: modelli tridimensionali e rappresentazioni cartografiche p. 423 Alessandra Veropalumbo - Università di Napoli Federico II Trasformazioni urbane della provincia di Napoli nel repertorio iconografico delle Perizie del Tribunale civile p. 435 Amanda Piezzo - Università di Napoli Federico II Fonti archivistiche e iconografiche per l’area del complesso di San Gennaro extra moenia a Napoli p. 447

Carmelo G. Severino Crotone: la città e il porto nell’iconografia storica p. 459 Sessione 4 Rappresentazione e ricostruzione virtuale dell’immagine urbana Coordinatori: Maria Ines Pascariello, Ornella Zerlenga p. 467 Andrea Maglio - Università di Napoli Federico II Città reale e città fantastica: diorama, scenografie e disegni di viaggio nell’opera di Karl Friedrich Schinkel p. 469 Nicola Aricò - Università di Messina, Stefano Piazza - Università di Palermo Per ricostruire la Palazzata seicentesca di Messina p. 481 Claudia Pisu - Università di Cagliari Disegno dell’immagine urbana dei centri minori sardi p. 493 Rita Valenti, Sebastiano Giuliano, Simona Gatto, Roberto Cappuzzello – Università di Catania, S.D.S. Architettura Siracusa Le Stratificazioni assenti di Ortigia, dalla rappresentazione storica alla ricostruzione virtuale p. 507 Mario Centofanti, Stefano Brusaporci - Università dell’Aquila Architettura e città nella rappresentazione cartografica dell’Aquila tra Settecento e Ottocento p. 519 Marina D’Aprile - Seconda Università di Napoli L’area costiera vesuviana tra il regno di Carlo di Borbone e la speculazione edilizia: il caso Portici p. 531 Paolo Perfido - Politecnico di Bari Città chiuse, città aperte. L’abbattimento delle mura e lo sviluppo urbano nell’iconografia di Bari in età moderna p. 543 Andreina Maahsen Milan - Università di Bologna ‘Androna Campo Marzio’: l’arsenale perduto. Genesi protoindustriale triestina, tra ascesa e declino della portualità p. 553 Stefano Chiarenza - Università di Napoli Federico II Lo specchio della fantasia: immaginario urbano e realtà architettonica nei disegni dei Galli Bibbiena p. 569 Vincenza Garofalo - Università di Palermo La Zisa. Rappresentazioni di un monumento “desiderato” p. 581 Francesco Maggio - Università di Palermo Immagini di una città possibile p. 593 Gerardo Maria Cennamo - Università Telematica Internazionale Uninettuno Il Ghetto di Roma tra narrazione e rappresentazione p. 603 Andrea Giordano - Università di Padova La città dipinta di Canaletto, tra espansione dello spazio e visioni dinamiche p. 613 Paolo Giordano - Seconda Università di Napoli Realismo iconografico Vs spettacolarità grafica: l’Albergo dei Poveri e l’area orientale di Napoli p. 623

Cosimo Monteleone - Università di Padova Teoria e pratica prospettica: le vedute urbane rinascimentali quali strumenti di misurazione e ricerca p. 635 Paolo Oscar - Archivio Bergamasco, Centro Studi e Ricerche Il Sistema informativo geo-storico della Franciacorta. Ricostruzione della consistenza storica di un territorio attraverso il Catasto napoleonico (1807-1809) p. 645 Ludovica Galeazzo, Marco Pedron - Università di Padova Dinamiche di trasformazione urbana: l'insula dell'Accademia a Venezia tra ricostruzione storica e percezione visiva p. 657 Alessandra Ferrighi - Università IUAV di Venezia Le trasformazioni tra regola e pratica: i volti della città di Venezia tra Ottocento e Novecento p. 669 Roberta Spallone - Politecnico di Torino Il disegno del contesto urbano e paesaggistico nelle cartografie catastali preunitarie in territorio italiano p. 681 Sessione 5 Città di mare: architetture e caratteri evolutivi nell’iconografia storica Coordinatori: Salvatore Di Liello, Roberto Parisi p. 693 Pasquale Rossi - Università Suor Orsola Benincasa Napoli Veduta di una città di mare dal “Diario de un viaje a Italia en 1839” del Conde de Toreno p. 695 Maria Sirago Napoli “città di loisir” tra ‘800 e ‘900. Sviluppo e crisi p. 707 Alessandro Castagnaro - Università di Napoli Federico II L’E42 da grande esposizione a città di fondazione verso il mare p. 717 Rosa Carafa - Soprintendenza BSAE Salerno-Avellino Imago Urbis: il “Plaium montis” a Salerno p. 731 Bruno Mussari - Università Mediterranea di Reggio Calabria Crotone tra XVIII e XX secolo: la trasformazione della città e della sua immagine storica p. 743 Francesca Passalacqua - Università Mediterranea di Reggio Calabria Iconografia e architettura di Messina nel XIX secolo p. 755 Giuseppina Scamardì - Università Mediterranea di Reggio Calabria Porti e potere. Il cambiamento del ruolo, la trasformazione dell’immagine tra XVII e XIX secolo p. 767 Claudia Peirè - Università di Genova I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto p. 777 Chiara Luminati - Università di Genova Le passeggiate a mare genovesi dal XIX al XX secolo: fonti iconografiche e storiche p. 787 Francesca Bonfante - Politecnico di Milano Ritratto di Barcellona: città, piani e fronte a mare p. 797

Rossella Martino - Politecnico di Bari Elementi di architettura popolare italiana nelle case di Mario Paolini per Kos p. 809 Oliver Sutton, James Douet - CEA Global Education, Phoenix Citizens or brand, conflicting priorities in the shoreline iconography of Barcelona p. 821 Maddalena Chimisso - Università del Molise La piazza e il mare. Tipologia e sviluppo delle città con belvedere sull’Adriatico molisano p. 831 Luigi Oliva - Università di Sassari Tra Narciso e Perseo. Il riflesso dell'immagine mediterranea nella forma urbana e nell'architettura di Taranto p. 841 Emma Maglio - Aix-Marseille Université, LA3M The role of historic town of Rhodes in the scenario of Ottoman and Italian rules to the light of iconographic sources p. 855 Giovanni Cecini Rodi: da città dei cavalieri a città in orbace p. 865 Alessandra Terenzi - Politecnico di Milano Jaffa & Tel Aviv nell’iconografia storica: da Sposa del Mare a Città Bianca p. 877 Stefania Palmentieri, Barbara Delle Donne - Università di Napoli Federico II La trasformazione del fronte marittimo di Napoli negli ultimi tre secoli p. 889 Eleonora D’Auria Napoli e Venezia: vecchi ponti e nuovi nessi p. 903 Maria Gabriella Rienzo - Università di Foggia Il mare sportivo a Napoli tra Ottocento e Novecento p. 911 Sessione 6 L’entroterra: evoluzione e iconografia della città e del paesaggio Coordinatori: Giulia Cantabene, Massimo Visone p. 921 Ferdinando Coccia - Università di Napoli Federico II Iconografia della città e del paesaggio: Salerno e il territorio del Principato Citra nei disegni inediti del fondo Registro e Bollo. Scritture Private dell’Archivio di Stato di Salerno (1817-1862) p. 923 Maria Martone - Università di Roma La Sapienza La riconoscibilità storica di un territorio trasformato. Nuove identità urbane e caratteri permanenti nella pianura pontina p. 935 Anna Magrin - Istituto Universitario Architettura Venezia Il paesaggio agrario emiliano: storia e forme di un paesaggio mediterraneo p. 947 Maria Falcone - Università di Napoli Federico II L’entroterra flegreo: evoluzione del paesaggio agrario tra storiografia, cartografia e iconografia p. 955 Giovanna Ceniccola - Università di Napoli Federico II Identità e conservazione di un paesaggio storico. La Valle Telesina nel Sannio beneventano p. 967 Mariarosaria Villani - Università di Napoli Federico II Il paesaggio dell’entroterra cilentano. Evoluzione e prospettive per la conservazione p. 979

Simonetta Ciranna, Patrizia Montuori - Università dell’Aquila Avezzano 1915. Conoscere e riconoscere una nuova identità p. 989 Arturo Gallozzi - Università di Cassino e del Lazio Meridionale Cassino tra vecchia e nuova forma urbana. Trasformazioni e permanenze nel disegno della città p. 1003 Antonella Armetta - Università di Palermo Il Belice prima e dopo il 1968 attraverso le iconografie p. 1015 Maria Vitiello - Sapienza Università di Roma Il paesaggio della ricostruzione. Una ricerca di valori e identità territoriali per il restauro delle terre devastate dal sisma del 2009 p. 1025 Agostino Di Lorenzo - Università di Salerno Verso Napoli, città metropolitana. Immagine ed eco-governo del territorio p. 1037 Cristina Pallini, Annalisa Scaccabarozzi - Politecnico di Milano Identikit di Alessandria: il porto e il Delta p. 1047 Antonella Marciano - Seconda Università di Napoli RiDisegnare paesaggi immateriali: il caso dell’Alto Casertano p. 1059 Sessione 7 Le trasformazioni del paesaggio urbano nella fotografia e nella cinematografia Coordinatori: Francesca Capano, Marco Iuliano p. 1069 Stefania Pollone - Università di Napoli Federico II Paestum tra iconografia e restauro: interpretazione ed esiti operativi p. 1071 Pier Giorgio Massaretti - Università di Bologna La ri-fondazione della Libia Balbiana (1933-1939). Il poderoso racconto fotografico dei “Ventimila” p. 1085 Marco de Napoli - Università di Napoli Federico II La trasformazione urbana di Alessandria d’Egitto attraverso le immagini delle opere di Mario Avena (1924-1939) p. 1099 Alessandro Giordano - Università di Napoli Federico II L’immagine dei Comuni Irpini di Melito e Cairano nella cinematografia anteriore al terremoto del 1980 p. 1111 Angelo Bencivenga, Livio Chiarullo, Delio Colangelo, Annalisa Percoco - Regione Basilicata Cinema e paesaggio in Basilicata p. 1125 Sofia Tufano - Università di Napoli Federico II Le immagini dell’isola di Ischia dall’Archivio Fotografico di Vittorio Pandolfi (1954) p. 1135 Manuel Jódar Mena - University of Jaén Mediterranean Projected Cities through Jules Dassin`s Films p. 1145 Claudio Impiglia - Università Sapienza di Roma L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica: da paesaggio rurale archeologico a territorio “conurbato” p. 1155

Renata Picone - Università di Napoli Federico II Paesaggio naturale e patrimonio costruito in costiera sorrentino-amalfitana. Conoscenza e tutela nel Novecento attraverso la fotografia, la grafica e i cortometraggi p. 1169 Giuseppe M. Montuono, Diego Nuzzo - Università di Napoli Federico II Il lungomare di Napoli: paradigma dell'oleografia tra cinema e architettura. Da largo Sermoneta alla salita del Gigante p. 1183 Colomba Sapio - Università di Napoli Federico II Mediterraneo, amalgama di affinità p. 1193 Sergio Attanasio - Università di Napoli Federico II Il gran teatro del golfo attraverso le arti della rappresentazione p. 1203 Appendice Francesca Martorano Riflessioni sui contenuti tematici del Convegno e sull’esito delle proposte p. 1215 Antonello Alici, Maria Grazia D’Amelio, Elena Svalduz Città d’inchiostro: sguardi e parole sull’Europa moderna e contemporanea p. 1217 Francesca Castanò Per un’identità moderna della città mediterranea: Luigi Cosenza e la pianificazione a Napoli e in Campania p. 1219

CIRICE 2014 - VI Convegno Internazionale di Studi

Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento

I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto CLAUDIA PEIRÈ Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo, Università degli studi di Genova, Italia.

Abstract Through the most important Genoa’s historical guide books (from Carlo Giuseppe Ratti to Federico Alizeri), thanks to the travel impressions of famous travelers and with the help of a rich iconographic display available at the State Archives of Genoa, it will be possible to restore a detailed view of Genoa’s harbor, especially of the “Vecchio Molo”. The contribution aims to highlight the most significant changes that have occurred between the end of the XVIII and XIX centuries in one of the most important port cities. Parole chiave: Genova, Porto, Vecchio Molo, guide, viaggiatori. Genoa, Harbor, Vecchio Molo, travel guide, travelers.

Introduzione Attraverso le più importanti guide riguardanti la città di Genova (da Carlo Giuseppe Ratti a Federico Alizeri), le impressioni di celebri viaggiatori e con l’ausilio di un ricco apparato iconografico reperibile anche presso l’archivio di Stato di Genova, sarà possibile restituire una dettagliata visione del porto di Genova, in particolar modo del Vecchio Molo. Lo scopo del contributo sarà quindi quello di evidenziare i cambiamenti più significativi avvenuti dalla fine del XVIII secolo al XIX secolo in un’importante città di mare.

1. Brevi cenni storici Doverosa è una sintetica introduzione che ricordi i primi secoli di vita del porto e del Vecchio Molo, essendo lo sviluppo economico di una città come Genova indubbiamente legato al suo attracco navale e alla sua fortunata posizione geografica, dalle quali ha avuto origine il nucleo abitativo, sorto sulla collina di Castello, nel secolo VI a.C. “Fin dall'VIII secolo a.C. la felice posizione fece della regione dove sarebbe sorto il porto di Genova (in origine janua: porta) un embrionale ma significativo punto d'approdo mercantile.” [Arcuri e Cabona 2006, 17] Il porto, in questi secoli, era una semplice insenatura naturale, il Mandraccio, a ridosso di un promontorio che ne costituiva il baluardo, e tale rimase fino al Medioevo [Cabona 1986, 27]. Intorno al I Secolo a.C., Strabone, geografo e cartografo greco, nel suo testo “Della Geografia”, descrisse, in generale, la costa che si estendeva da Monaco alla Toscana, sottolineando che l'unico vero e proprio porto in grado di far attraccare navi, sebbene poche e di piccole dimensioni, fosse quello di Monaco; il resto del litorale, troppo scosceso, presentava, invece, piccoli ancoraggi naturali e qualche scalo artificiale. Per quanto riguarda Genova, viene restituita l'immagine di un semplice mercato piuttosto confusionario. “[...] Tutta questa marina, dal porto di Moneco fino alla Toscana, è continuata in tutto, e senza porti. Eccetto alcuni piccoli porti artificiali, e luoghi da starvi sull'ancore. E le soprastanno balze scoscese, e ruinosi precipizj, che lasciano tra loro, e il mare, un piccolo e bene stretto sentiero. Quivi abitano i Genovesi, i quali (per la maggior parte) vivono di bestiami, di latte e di bevanda fatta con orzo, abitando la contrada lungo la marina, e i monti, per lo più. Hannovi d'ogni sorte, e buoni per fabbricare navilij, ed alberi molto grandi, talchè se ne trovano di quelli, la cui grossezza è otto piedi di diametro, e molti per la varietà delle vene, non men buoni per fare tavole. Questi portano a Genova al mercato, e medesimamente bestiami, pelli e mele, recandone all'incontro dell'olio, e del vino d'Italia, per averne essi, poco, garbo, e ha la pace.” [Strabone 1792, 238]; un secolo più tardi, questo caotico emporio disorganizzato avrebbe preso le primitive forme di porto vero e proprio, accrescendo la qualità di quegli ancoraggi naturali descritti da Strabone [Arcuri e Cabona 2006, 17-18].

777

I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto

CLAUDIA PEIRÈ

Fu dopo l'anno 1000 che Genova iniziò a distinguersi come città marinara di importanza rilevante con un dinamismo economico che la contraddistinse per secoli; i traffici navali e i conseguenti scambi commerciali acquisirono un grande rilievo, di conseguenza l'insenatura creata dal Mandraccio non era più sufficiente e sorsero i primi pontili in legno ad opera e a monopolio delle grandi famiglie mercantili che fecero grande la storia economica di Genova rendendo l'attuale Sottoripa centro nevralgico dei più svariati commerci; la Città e il suo porto erano in stretta comunicazione, saldamente unite e dipendenti l'una dall'altro. Ben presto i pontili in legno, materiale facilmente usurabile, vennero sostituiti da opere murarie di dimensioni maggiori che consentivano quindi l'attracco ad imbarcazioni di notevoli proporzioni. Le fonti sono concordi nell'indicare Marino Boccanegra, nominato, sul finire del XIII secolo, sovrintendente all'opera del porto e del molo, come colui che portò a compimento un primo restauro del Molo Vecchio, consolidandolo e prolungandolo di una settantina di metri. Da questo momento in poi i restauri, le modifiche e i miglioramenti saranno costanti, in un porto che poteva essere considerato senza ombra di dubbio uno dei più produttivi dell'intero bacino del Mediterraneo; la Lanterna, ad esempio, che venne edificata nel 1128, poco più di un secolo dopo subiva un vasto intervento di restauro con la costruzione di un fossato di difesa e l'installazione di una lanterna alimentata ad olio d'oliva [Arcuri e Cabona 2006, 21-22]. A metà del XV Secolo fu il messinese Anastasio Alessandrano a ricevere l'incarico di occuparsi di un consolidamento del molo e di gettare le fondamenta per successivi prolungamenti; nel secolo seguente Agostino Giustiniani sosteneva che la banchina misurasse 1800 palmi, 450 metri circa [Caraceni 1977, 5]. Intorno alla metà del secolo successivo, nacque la necessità di costruire una porta baluardo che facesse parte del tratto di mura che costeggiavano la zona a mare tra Sarzano e il Molo, questo progetto si inseriva nell'intervento di completamento delle mura iniziato nel 1537. Fu nel 1550 che Galeazzo Alessi, che da due anni operava a Genova per conto di privati, venne incaricato dai Padri del Comune di occuparsi dell'erezione della Porta del Molo; allo stato attuale è escluso che l'architetto perugino si sia dedicato anche al nuovo prolungamento e rafforzamento del molo, avvenuto nel 1557, come indicato dalle principali fonti guidistiche trattate in questa sede. Nei secoli seguenti la zona venne ulteriormente modificata, il porto era un laboratorio movimentato in costante sviluppo nel quale venivano investite molte delle numerose tasse che venivano pagate nella Superba; nel 1600 la cinta muraria venne estesa fino alla Darsena, lungo tutta la rada fu inserito un cammino di ronda, le Muragliette, e grazie a dei finanziamenti del Banco di San Giorgio, per rendere il porto più sicuro dal vento di Libeccio, si iniziò la costruzione del Molo Nuovo sotto la direzione di Alessandro de Mari, fu proprio quest'opera che definì le forme del Porto [Arcuri e Cabona 2006, 28].

Nel secolo successivo il Vecchio Molo si vide protratto di altri 45 metri in due diversi restauri. Nel 1821, a causa di una violenta tempesta, vennero distrutti diversi bastimenti ancorati nel porto, fu quindi evidente che fosse ancora una volta necessario rafforzare il Molo Vecchio, prolungandolo con un braccio a martello di circa 100 metri [Caraceni 1977, 6].

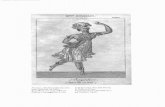

Fig. 1: Jean Massys “Flora con veduta di Genova” (Particolare), 1561, Stoccolma, Museo Nazionale.

778

I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto

CLAUDIA PEIRÈ

Nel secolo successivo il Vecchio Molo si vide protratto di altri 45 metri in due diversi restauri. Nel 1821, a causa di una violenta tempesta, vennero distrutti diversi bastimenti ancorati nel porto, fu quindi evidente che fosse ancora una volta necessario rafforzare il Molo Vecchio, prolungandolo con un braccio a martello di circa 100 metri [Caraceni 1977, 6].

2. Le Guide Gli autori delle guide genovesi redatte tra il XVIII e il XIX Secolo si limitarono a citare il Vecchio Molo e più in generale la zona del porto, a volte brevemente e a volte dettagliatamente, da un punto di vista storico e tecnico; veniva descritta la storia e lo sviluppo del progetto di costruzione di questo importante punto d'approdo per mercanti, lavoratori e viaggiatori; è però necessario sottolineare, in questa sede, che lo scenario che si stava delineando per il Porto di Genova sul finire del 1600 era molto diverso da quello delle precedenti epoche; dopo la pestilenza di metà secolo e dopo il bombardamento francese subito nel 1684, la Città era in ginocchio. Il Porto subì diversi contraccolpi, il suo aspetto, nell'immaginario collettivo, stava cambiando profondamente: da luogo brulicante di persone e di traffici commerciali di respiro mondiale, l'approdo genovese si trasformava in niente di più che una suggestione, un'immagine da cartolina, suscitata dal ricordo della potenza ormai svanita. Nonostante ciò, il prestigio finanziario della classe dirigente non mutò radicalmente, la decadenza dell'intera Repubblica fu causata da leggi vetuste che, in base a passaggi ereditari, crearono una

Fig. 2: “Genua Ligurum domina” (Particolare), 1572, Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (5304). Reperibile on line su gallica.bnf.fr.

Fig. 3: “Vue originale de la ville de Gênes” (Particolare), XVII Secolo, Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (5305 B). Reperibile on line su gallica.bnf.fr.

779

I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto

CLAUDIA PEIRÈ

classe di nobili incapaci di replicare le grandi imprese dei propri padri “[...] nipoti di mercanti e corsari, davano di stomaco al solo vedere il rollio di una barca ormeggiata [...]” [Arcuri e Cabona 2006, 61-62]. Le vedute portuali del XVIII secolo mostrano uno scalo che, nonostante un alto numero di navi attraccate, restituisce un'immagine statica, di apparente inattività; Genova, da padrona indiscussa del Mediterraneo si stava fortemente ridimensionando chiudendosi sempre più in uno spazio provinciale limitato e ristretto. Carlo Giuseppe Ratti, nel 1766 e nel 1780, compilò due versioni della sua Guida di Genova, in entrambi i volumi le descrizioni riguardanti la zona portuale sono simili e differiscono per pochi dettagli; nel 1766, a vent'anni dall'occupazione austriaca e dalla conseguente rivolta del Balilla e a soli due anni dalla perdita della supremazia sulla Corsica, l'autore descrisse il porto in quella che è di fatto un'introduzione al suo scritto in cui viene riassunta la “situazione della città”, definita Capo e Metropoli della Liguria con “[...] un Porto assai considerabile per la sua grandezza in forma di semicircolo, e capace di qualsivoglia quantità di Navi, rinchiuso e difeso da due lunghi Moli assi forti, e ben muniti, l'uno Vecchio, e l'altro Nuovo appellati. Ove principia il Nuovo, s'erge l'altissima torre detta il Fanale, […] la quale col lume suo indica nella notte il Porto a' Naviganti. All'interno di esso Porto è una strada, che principiando dalla Porta del Molo, e proseguendo fino a quella di S. Tommaso a guisa d' un continuato terrazzo tutto lo gira, e con ispesse Fortificazioni finisce di formarne l'intera difesa.” [Ratti 1766, 2 / Ratti 1780, 44]. In entrambe le versioni Ratti indicò, erroneamente, che il Vecchio Molo “[...] fu accresciuto in lunghezza più di seicento passi, dall'Alessi.” [Ratti 1766, 92 / Ratti 1780, 105], sono invece corrette le indicazioni di Marino Boccanegra come primo architetto dell'approdo nel 1283 e quella di Anastasio Alessandrano, dal Ratti denominato Alessandro Siciliano, in quanto architetto che ne fortificò la struttura. Per quanto riguarda la Porta del Molo, il resoconto del Ratti è piuttosto dettagliato, con qualche aggiunta riguardante la storia dell'iscrizione che la sovrasta nella versione del 1780: essa fu “[...] architettata nobilmente, e con buona difesa dall'Alessi: l'ha egli ornata al di fuori con Dorica architettura, e al di dentro, cioè verso la parte di mare, d'un elegante e maestoso ordine rustico con nicchie, colonne, due forti bastioni a' fianchi, e comode abitazioni per la soldatesca, e al di sopra di queste de' bastioni, e di tutta in somma la fabbrica ha fatto una piazza molto spaziosa da maneggiarvi con agevolezza l'artiglieriie in difesa del porto. La facciata poi verso mare finisce d'essere nobilitata da un'elegante iscrizione latina […].” [Ratti 1780, 104]. Ed è proprio in questa versione che lo scrittore genovese fa un piccolo accenno anche alla Darsena, definendola il luogo dove “si fabbricano, e si custodiscono le Galee” [Ratti 1780, 226] e riportando interamente l'iscrizione latina di Jacopo Bonfadio. Il nuovo secolo si aprì nel sangue, sotto ordine di Napoleone che voleva soggiogare il Nord Italia, il generale Andrea Massena mise sotto assedio la Repubblica; dopo due mesi di scontri, aggravati dal blocco navale inglese e da un'epidemia di colera che colpì la città, Genova si arrese andando incontro a quello che fu, indubbiamente, uno dei suoi periodi più oscuri; nel 1805 la Superba venne annessa alla Francia, venne soppresso il Banco di San Giorgio e, conseguentemente, vennero cancellati gli immensi crediti che i genovesi avevano sparsi per l'intera Europa e non andò meglio con il Congresso di Vienna che finì con annettere la Repubblica al Regno di Sardegna.

780

I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto

CLAUDIA PEIRÈ

Fu proprio in questi anni difficili, e più precisamente nel 1818, che un autore risultante tutt'ora anonimo, compose una “Descrizione della città di Genova nei 6. Quartieri del di lei duplice recinto, nei quali è compresa, de’ pubblici edifizi, chiese, palazzi, studi, e piazze, che l’adornano, delle fortificazioni, del porto, e de’ punti di vista prospettici ch’ella offre”. La complessa vicenda del manoscritto e del suo rinvenimento nel fondo antico delle biblioteca Berio di Genova non risulta di particolare interesse in questa sede, più opportuno è porre, invece, l'attenzione sulle minuziose e puntuali descrizioni stilate dall'autore, conosciuto come “Anonimo Genovese”. Per quanto riguarda la zona del Porto, l'Anonimo risulta molto più dettagliato di quanto non sia il Ratti fornendo anche qualche regresso storico; il Molo Vecchio “[...] forma il porto di Genova, o la di lui parte, orientale. Primieramente egli è questo da una lingua di terra assai larga e artifiziosamente creata, formato. Ne primi bisogni della Navigazione allorché era questa a’ piccoli bastimenti ancora ridotta, potea il primo seno formato bastare, ma ben presto accresciutasi per la dilatazione del commercio in levante all’epoca delle Crociate, fu d’uopo spingere il molo più in mare, onde abbracciar maggior spazio, lo che fu di troppo, perchè impedivasi a bastimenti il bordeggio nell’ingresso onde bisognò ripiegar verso la terra con una curva negli aumenti progressivi di esso, ma poi alla fine si è continuato sulla medesima direzione. Ecco la ragione, per cui anche dopo aver passato la lingua di terra, ove propriamente il Molo comincia, non segue questi, come il Molo nuovo la linea retta, ma ad una certa distanza s’incurva, e ripiega. Fu principiato nel 1283. dall’architetto Marino Boccanegra, fortificato da Anastasio Siciliano, ed accresciuto in lunghezza più di 600. passi dall’Alessi. Al dir dello Storico di Genova Uberto Foglietta i fondamenti di esso furono fatti di lastre di pietre che prendon quasi tutta la larghezza del medesimo fermate in tal sito con arte non mai praticata in que’ tempi.” [Poleggi e Poleggi 1969, 227-228].

Fig. 4: Giacomo Brusco, “Genova nel solo giro delle sue mura vecchie, con l'esposizione delle chiese e luoghi principali” (Particolare), 1766, Bibliothèque nationale de France, GED-1623. Reperibile on line su gallica.bnf.fr.

781

I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto

CLAUDIA PEIRÈ

Di particolare interesse risulta il passo in cui l'autore illustra, fornendo addirittura alcuni suggerimenti, le vicende che, proprio in quegli anni, stavano portando all'accrescimento dei due moli per rendere il porto più sicuro “[...] L’entrata del porto tra i due moli è precisamente a mezzogiorno, la bocca è larga. Allorché spira il vento di tramontana, rendesi difficile anche ai più piccoli bastimenti [...] il bordeggiare da un molo all’altro per facilitarsi al porto l’ingresso. Dunque la prolungazione dei moli in linea retta ristringendo l’apertura del porto ne renderebbe più difficile l’ingresso. Innoltre la prolungazione di essi garantirebbe sì una maggior estensione di porto, ma non impedirebbe la ripercussione delle onde dal fondo del porto […]. Ora se le due punte dei Moli Vecchio, e Nuovo abbiano ad esser prolungate, devono esserlo in forma semicircolare interiormente ripiegando. Il massimo aumento però avrebbesi sempre sul Molo Vecchio ad eseguire, perché racchiude la maggior parte del porto […] la punta del molo vecchio a linea circolare per lungo tratto prolungata difenderebbe il porto grande dagli impeti di Libeccio, ed Ostro Libeccio, rifletterebbe l’azione de’ flutti da essi sospinti in mille divisa al canale, alla rada e al porto nuovo, e torrebbe affatto la ripercussione, o il risacco, che è attualmente per tre giorni continui dopo che ha cessato il vento col movimento terribile di fluttuazione anche nell’interno del porto estremamente a’ bastimenti per le avarie, che lor causa, di danno, e rovina.” [Poleggi e Poleggi 1969, 228-229]. Nonostante l'Anonimo fosse piuttosto critico per quanto riguarda la sicurezza del bacino portuale, lo definì, comunque, il più bello e il più grande che fosse mai stato costruito dall'uomo. Qualche anno più tardi, la situazione genovese cominciò lentamente a migliorare, prima con i moti rivoluzionari a cui partecipò anche un giovane Mazzini poi, con l'avvento del Re Carlo Felice, dichiaratamente innamorato della Superba, si fece promotore di una serie di celeri rinnovamenti, compreso il restauro del Vecchio Molo avvenuto dopo la tempesta che lo danneggiò nel 1821; fu intorno a questo periodo che Federigo Alizeri, avvocato ed esperto conoscitore di storia e di arte, scrisse, tra il 1846 e il 1875, quelle che sono considerate le guide più dettagliate e complete per la Città di Genova. L'avvocato, nel redigere i suoi scritti, utilizzò un numero elevatissimo di fonti d'archivio così come si servì del mito popolare o del ricordo personale e, a volte, riportando interi stralci di documenti inediti, Alizeri fu, indubbiamente, un fine conoscitore della Città, per lui ogni singolo dettaglio risultava di fondamentale importanza e si dimostrò un feroce critico nei confronti dei suoi concittadini che avevano ridotto la Superba nelle condizioni poco felici in cui versava in quel periodo; si legge tra le righe un tono nostalgico quando rievoca i fasti della Repubblica e le sue imponenti opere pubbliche. Nel 1846 venne pubblicata in tre volumetti la sua “Guida artistica per la città di Genova”, divisa in quelle che sono 6 giornate-itinerario precedute da un'introduzione nella quale sono forniti brevi cenni storici, artistici ed architettonici. Il Vecchio Molo fu descritto all'interno della terza giornata, “[...] I principi di questa gran fabbrica che ne' tempi migliori della Repubblica fu il più caldo pensiero de' cittadini, non sono chiari abbastanza [...]” [Alizeri 1846, 405] vieniva criticato Agostino Giustiniani che nei suoi Annali della Repubblica di Genova sosteneva che nel 1285 si iniziarono i lavori destinati al molo e al porto stesso. Secondo Alizeri questo non sarebbe stato possibile perchè non sarebbe stato credibile pensare che “[...] i genovesi dopo due secoli almeno di potenza navale non avessero un molo da riparare le loro galee, una darsina da svernarle […].” [Alizeri 1846, 406]. Anche Federigo Alizeri indicò Marino Boccanegra come architetto che si dedicò alla fabbrica del Molo così come elencò, in modo molto puntiglioso, le diverse modifiche apportate nel corso dei secoli, compresa quella erroneamente attribuita all'Alessi. Sono di maggior interesse, però, le descrizioni delle migliorie più recenti, corredate da una breve spiegazione su come tutti i cittadini fossero in qualche modo obbligati a contribuire alla fabbrica. “[...] Fu nuovamente accresciuto il molo nel 1728 1738 e 1778; in quest'ultimo anno per legato d'un patrizio Lomellini […]. Come già pe' lavori del duomo, e per altri di comune vantaggio e splendore, la Repubblica avea destinato alle opere del molo il deceno da sottrarsi da ogni legato, e ciascun cittadino o suburbano dovea concorrere secondo sue forze all'incremento d'un lavoro, di cui Genova non ebbe mai né il più utile né forse il più ammirabile […].” [Alizeri 1846, 409]. Non poteva non essere citata anche la rovinosa tempesta del 1821 e la conseguente decisione di apportare ulteriori trasformazioni; “fu stabilito, che in linea parallela al nuovo molo si prolungasse questo per metri 100; opera d'immensa spesa che con disegno ed assistenza del Cav. Chiodo Colonnello del Genio Marittimo fu ridotta a compimento, e che assicura ormai dalle spesse insidie de' venti il nostro porto, intorno al quale possiam dire che l'arte vincesse la natura […].” [Alizeri 1846, 410]. Federigo Alizeri, nella sesta giornata della sua guida, si dedicò, in modo specifico, al Molo Nuovo diventando una preziosa fonte di informazioni per questa maestosa opera pubblica che, nella

782

I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto

CLAUDIA PEIRÈ

guidistica precedente era solo stata accennata; probabile che questo suo grande coinvolgimento fosse dovuto al fatto che, proprio in quegli anni, il luogo stesse subendo l'ennesimo ampliamento. Il Molo Nuovo fu “[...] proposto nel 1637 al gran Consiglio delle Compere di San Giorgio, ed approvato malgrado la cospicua somma di 500m. scudi che si chiedeva a tanta opera. Il 1.° maggio dell'anno appresso sei senatori […] si recavano a questo luogo,e poneano la prima pietra; presente alla cerimonia Ansaldo De-Mari architetto insigne a cui era stata commessa la fabbrica.” [Alizeri 1846, 1202-1203]. I lavori furono lunghi, inizialmente il Nuovo Molo avrebbe dovuto essere costruito nella direzione del Vecchio Molo, partendo un po' discostato dalla base della Lanterna, e avrebbe dovuto misurare poco più di 390 metri, i progetti e soprattutto i costi cambiarono notevolmente in corso d'opera tanto che nel 1642 i lavori non si erano ancora conclusi “[...] Infatti nel 1651 fu congiunto il molo alle scogliere della Lanterna […]. Come già nell'antico, dovettero i Padri vigilare in questo a restauri di grave momento […]. Il regno della Casa di Savoia ha sua parte di gloria del nuovo molo, per cura del Provvido Governo esso fu accresciuto nel 1844 di ventidue metri, e un'altra aggiunta di trentadue fu testè deliberata, e se ne vedono i principii in un'enorme cassa stabilita all'estrema punta, e ne' macigni che tuttodì vi si recano dalla prossima cava per assicurare le fondamenta dall'urto de' flutti. Per siffatto lavoro, degno di potente e ricca città, il porto riuscì più sicuro, e i navigli trovarono un nuovo riparo contro la furia de' venti […].” [Alizeri 1846, 1203-1204].

Una trentina d'anni dopo, precisamente nel 1875, Federigo Alizeri, spinto dal suo editore, pubblicò la “Guida illustrativa del cittadino e del forestiero per la città di Genova e sue Adiacenze”; anche in questo manuale furono citati sia il Vecchio Molo che il Nuovo, entrambe le voci, però, altro non erano che un breve riassunto di tutte le nozioni fornite nella Guida del 1846; d'altronde gli intenti erano differenti, in questo caso ci si trovava davanti ad una guida che poteva essere consultata anche dai forestieri, anche attualmente le pagine si sfogliano facilmente, senza mai perdere l’orientamento, la struttura topografica è riconoscibile e il paesaggio ben definito; il proposito era anche quello di fornire indicazioni sui quartieri fuori dalle mura e, soprattutto, sottolineare ed indicare gli svariati cambiamenti che, i diversi piani regolatori di quegli anni stavano portando al tessuto urbano.

3. I Viaggiatori Come si è visto, la volontà dei compilatori di queste guide era quella di fornire dati storici e tecnici, i viaggiatori risultavano invece più interessati a restituire un'immagine che si potrebbe definire emotiva; quasi tutti arrivavano a Genova via mare, e il primo impatto con la Città passava proprio attraverso al porto, ai suoi colori, ai suoi suoni e ai suoi odori. La prima visione davvero significativa è, senza ombra di dubbio, quella data da Francesco Petrarca nel libro IV dell'Africa. Il poeta celebrava la città, lodando la posizione strategica del suo Porto nell'episodio dedicato al morente Generale Magone che, richiamato a Roma, partendo da Savona costeggiò il litorale genovese. Il poeta aretino rimase colpito dalla magnificenza della città tanto che ne scrisse le lodi in più occasioni: una volta nel 1351, in una lettera ai genovesi, esortandoli alla pace con Venezia, ricordò loro che Genova era: “[uno] spettacolo dalla parte del mare! […] case marmoree in su le rupi, e

Fig. 5: Ippolito Caffi, “Veduta di Genova” (Particolare, 1850 ca, Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna.

783

I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto

CLAUDIA PEIRÈ

deliziosi recessi infra gli scogli, ove l'arte vince la natura, e alla cui vista i naviganti sospendeano il movimento de' remi, tutti intenti a riguardare [...]” [AA.VV. 1866, 252-252]. Ma l'immagine più evocativa è quella che il poeta Toscano stilò nel 1358 nell' Itinerarium Syriacum scritto per Giovanni di Mandello che si recava in Terra Santa; citato sia da Carlo Giuseppe Ratti [Ratti 1780, 9] che da Federigo Alizeri [Alizeri 1846, 237-238], Petrarca definì, per la prima volta, Genova come superba: “[...] Videbis imperiosam urbem lapidosi collis in latere, virisque et moenibus superbam quam dominam maris aspectus ispse pronunciat […].”. Nei primi anni del 1500, è per noi di notevole interesse, la descrizione di Genova redatta da Jean d'Auton, storico ufficiale del re di Francia Luigi XII, che sottolinò come il Porto fosse grande e all'avanguardia, a quei tempi potevano uscire dalla rada un centinaio di imbarcazioni contemporaneamente [Auton d' 1883, 48-49]. Nei secoli successivi, con l'avvento del Grand Tour, i viaggiatori, in particolar modo Francesi ed Inglesi, transitando per Genova si ritrovarono spesso a sottolineare quanto le muragliette ostruissero la vista del mare e quanto il Vecchio Molo avesse un notevole impatto sull'ambiente circostante, su quell'immagine ad anfiteatro tanto decantata. Nel 1721 Edward Wright arrivò a Genova, insolitamente, via terra, forse per aver visitato prima San Remo e Savona. Entusiasta del porto lo considerò meraviglioso, brulicante di vita, con una vista incredibile della città. Rimase molto deluso per non essere riuscito, a causa del vento forte, a navigare su una Felucca lungo la costa per poter prendere visione dell'anfiteatro naturale di cui aveva sentito parlare. [Wright 1730, 23]. Il 9 Novembre del 1728 Montesquieu sbarcò a Genova, sulla Superba scrisse tre testi: “La Repubblica di Genova” [Montesquieu de 1894, 132 e ss ], “Lettera su Genova” [Montesquieu de 1894, 285 e ss ] e “Addio Genova” [Montesquieu de 1748, 283], curioso notare che l'opinione sulla Città e sul porto cambiarono rapidamente, in una sorta di rovinosa parabola discendente. Nel primo scritto Montesquieu definì la città molto bella, se vista da mare, anche se i due moli non proteggevano adeguatamente il porto in quanto l'apertura era troppo grande e il mare, in determinati momenti, entrava con troppa impetuosità; lo scrittore francese, però, sottolineò anche il fatto che, all'epoca del suo arrivo, si stava lavorando al Molo Vecchio per diminuire l'apertura del Porto e, tutta la zona, nonostante i costi elevati,era un brulicare di lavoratori che, con grande difficoltà, si stavano occupando dei fondali e della costruzione di nuovi muraglioni protettivi. [Montesquieu de 1894, 132]. Montesquieu fu molto più critico nella lettera su Genova arrivando a definire il Porto come uno dei peggiori del Mondo : “La rada di Genova è molto brutta, e, per proteggere le navi, sono stati costruiti due moli. Il Molo Nuovo sta a ponente, all'inizio di San Pier d'Arena; [...]. Sul lato opposto di trova il Molo Vecchio, che inizia verso il centro della città. Questi due moli formano quello che viene chiamato il Porto, che è uno dei peggiori della terra poiché il mare entra con impeto per l'apertura che c'è tra i due moli, soprattutto quando il vento soffia da mezzogiorno, da est e da ovest; tanto più che l'apertura fra i due moli è molto larga ed esposta, il mare poco profondo, il fondale molto brutto; e così le navi arano sulle ancore, urtano le une contro le altre e pochi anni fa un bastimento rischiò di affondare. Essendo il mare meno profondo al Molo Vecchio che non al Nuovo, i Genovesi hanno prolungato il Molo Vecchio di 80 spanne, il che ha conseguito un ottimo effetto, e le navi sono un po' più al sicuro; hanno quindi intenzione di continuare l'opera. Ma il costo è elevato: bisogna infatti fare una specie di muratura in cemento su barche fatte apposta. Si fanno scendere palombari per controllare e preparare il letto dove deve essere collocata la muratura, poi, la si lascia cadere, con la barca, nel luogo prescelto dove s'immerge per il proprio peso.”. [de Montesquieu 1993, 15-16]. Per quanto riguarda l'ultimo testo, basti sapere che la poesia si apre con un tagliente: “Adieu, Gênes détestable […].”. [Montesquieu de 1748, 243]. Stendhal giunse da Marsiglia nel 1837, un po' più clemente del su connazionale, arrivò nel porto di Genova alle 5 del mattino in quella che lui stesso definì una delle più belle giornate del mondo; rimase affascinato dalla visione ad anfiteatro che la città offriva, dalle architetture ardite e magnifiche che sembravano sfidare la gravità. Ciò che lo stupì fu il fatto che tra i monti, alti 4 volte Montmartre e il mare ci fosse così poco spazio da poter erigere a mala pena tre vie, una delle quali, quella che costeggiava il porto, brulicava di marinai di bassa forza e, più in generale, di mali affari. [Stendhal 1854, 312-322]. Paul de Musset soggiornò a Genova nel 1842, a suo avviso la rimostranza più grave che si potesse fare era che il mare si vedeva solo da lontano, il porto era letteralmente murato e si aveva la sensazione, passeggiando sulla riva di essere, in realtà, sul camminamento di ronda di una cittadella. Al di sopra dei muraglioni erano appena visibili le punte degli alberi di qualche nave attraccata in porto, si poteva sentire lo sciabordio delle onde, ma vedere il mare era quasi impossibile, a meno che

784

I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto

CLAUDIA PEIRÈ

i visitatori non si recassero al Porto Franco o a Palazzo Doria di Fassolo che, a quel tempo, delimitavano la città. Lungo le “muragliette” erano presenti quattro porte che venivano utilizzate per l'imbarco e lo sbarco delle merci, ma i piccoli moli su cui si aprivano erano occupati da doganieri, carabinieri e portabagagli e il semplice curioso non poteva varcarne le soglie se non il giorno della partenza con tanto di passaporto in mano. Al noto e frequentatissimo Hotel Croce di Malta, sito nell'attuale zona di Sottoripa, i viaggiatori si contendevano le stanze degli ultimi piani perchè fino al terzo la vista era completamente oscurata dal muro del Porto. Secondo de Musset la miglior maniera di gioire della vista di Genova e dello spettacolo del mare, era accettare un passaggio sulle piccole barchette ad una vela e quattro remi che salpando dal porto erano solite costeggiare il litorale affiancando le passeggiate [Musset de 1855, 115].

Chiudiamo questo breve elenco con Cherles Dickens, ospite della Superba nel 1843. L’autore inglese rimase così meravigliato da Genova da sostenere che avrebbe portato nel cuore persino le pietre; arrivò via mare da Marsiglia, così scrisse del suo primo impatto visivo con la città: “We could see Genoa before three, and watching it as gradually developed its splendid amphiteatre, terrace rising above terrace, garden above garden, palace above palace, height upon height was ample occupation for us, till we ran in to the sately harbour.”. [Dickens 1846, 36]. Curiosamente rimase colpito anche dallo sporco e dai cattivi odori emanati dal luogo, così come rimase piacevolmente impressionato dalla miriade di personaggi che vi vivevano o, più semplicemente, vi transitavano per una manciata di ore.

4. Conclusioni Volendo terminare questo breve resoconto, è importante sottolineare come la storia del Porto di Genova con il suo essere un costante cantiere a cielo aperto, abbia influenzato le impressioni di scrittori locali dediti alla guidistica e i giudizi dei viaggiatori più noti e consacrati al girovagare. Si nota come, fino a metà del 1600, quando il Porto aveva ancora dimensioni ridotte, le impressioni fossero più positive; la vista sulla Città era completa e l'attracco brulicava di vita e traffici commerciali. Con la decadenza della Repubblica, lo scalo perse, senza ombra di dubbio, molta della sua attrattiva, i lavori continuarono incessanti, rovinando, di fatto, quell'immagine quasi bucolica fornita dal Petrarca. Immagine che, dopo quattro secoli, ci viene restituita rovinosa e decadente da un adirato Montesquieu che, però, cambierà nuovamente nelle parole ricche di entusiasmo di Charles Dickens che del Porto apprezzò anche gli odori meno inebrianti.

Fig. 6: “Riproduzione a stampa della Veduta di Genova del Grassi” (Particolare), 1953, Genova, Archivio di Stato. Consultabile on line su topographia.beniculturali.it

785

I viaggiatori a Genova: fonti letterarie e iconografiche sul porto

CLAUDIA PEIRÈ

Bibliografia AA.VV. (1866). Atti della Società Ligure di Storia Patria Vol IV. Genova: Tipografia del R.I. De' Sordo Muti. ALIZERI, F. (1846). Guida Artistica per la Città di Genova Vol.I. Genova: Gio Grondona Q. Giuseppe Editore Libraio. ALIZERI, F. (1846). Guida Artistica per la Città di Genova Vol.II. Genova: Gio Grondona Q. Giuseppe Editore Libraio. ALIZERI, F. (1975). Guida illustrativa del cittadino e del forestiero per la città di Genova e sue Adiacenze. Bologna: Forni Editore. ARCURI, C e CABONA D. (2006). Una storia dipinta, Il porto di Genova. La Città delle banchine e delle navi raccontata nelle opere pittoriche dal XV secolo ai giorni nostri. Genova: Ggallery Editore. AUTON D', J (1883). Croniques de Louis XII. Parigi: Libraire de la Société de l'Histoire de France CABONA, D. (1986). Il Porto. In AAVV “Porto di Genova. Palazzo San Giorgio -Aeroporto-. Genova: Sagep Editore. CARACENI, F. (1977). Il Molo Vecchio. Itinerari del centro storico:2. Genova: Sagep Editore. DICKENS, C. (1846). Pictures from Italy. London: Bradbury & Evans, Whitefriars. MONTESQUIEU DE, C. L. (1748). Lettres Familière. Parigi: Vincent et Durand Editeurs. MONTESQUIEU DE, C. L. (1894). Voyages de Montesquieu. Tome I. Bordeaux: Imprimerie G. Gounouilhou. MONTESQUIEU DE, C. L. (1894). Voyages de Montesquieu. Tome II. Bordeaux: Imprimerie G. Gounouilhou. MONTESQUIEU DE, C. L. (1993). Lettera su Genova. In PINELLI, P. L. Addio a Genova/Montesquieu Genova: Sagep Editore. MUSSET DE, P. (1855). Voyage pittoresque en Italie, partie septentrionale. Parigi: Belin-Leprieur et Morizot Editeurs. POLEGGI, E. e POLEGGI, F. (1969). Descrizione della Città di Genova da un anonimo del 1818. Genova: Sagep Editore. RATTI, C.G. (1766). Istruzione di quanto può vedersi di più in Genova in Pittura, Scultura ed Architettura. Genova: Ivone Gravier. RATTI, C.G. (1780). Istruzione di quanto può vedersi di più in Genova in Pittura, Scultura ed Architettura. Genova: Ivone Gravier. STENDHAL (1854). Mémoires d'un touriste. Parigi: Michel Lévy Frères, Libraires-Editeurs. STRABONE (1792). Della Geografia Tomo I. Roma. WRIGHT, E. (1730). Some observations made in travelling trough France Italy, &c. In the Yars 1720, 1721 and 1722. Londra: Tho Ward and E. Wicksteed.

786