FOTOGRAFIA, ARQUITETURA E RESTAURO

Transcript of FOTOGRAFIA, ARQUITETURA E RESTAURO

11

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE ARQUITETURA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO

ELOANE DE JESUS RAMOS CANTUÁRIA

FOTOGRAFIA, ARQUITETURA E RESTAURO

SALVADOR - BAHIA

2003

ELOANE DE JESUS RAMOS CANTUÁRIA

FOTOGRAFIA, ARQUITETURA E RESTAURO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da

Faculdade de Arquitetura, da Universidade Federal

da Bahia, em cumprimento às exigências para

obtenção do título de Mestre.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Helena Ochi Flexor

SALVADOR - BAHIA

2003

Cantuária, Eloane de Jesus Ramos Fotografia, Arquitetura e Restauro / Eloane de Jesus Ramos Cantuária. – Salvador, 2003. 123f. ; il Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia. 1. Fotografia. 2. Conservação e Restauro. 3. Patrimônio Histórico. 4. Arquitetura. I. Título.

ELOANE DE JESUS RAMOS CANTUÁRIA

FOTOGRAFIA, ARQUITETURA E RESTAURO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da

Faculdade de Arquitetura, da Universidade Federal

da Bahia, em cumprimento às exigências para

obtenção do título de Mestre.

Área de concentração: Conservação e restauro

Aprovada em 6 de Maio de 2003.

BANCA EXAMINADORA:

Prof.ª Dr.ª Maria Helena Ochi Flexor – Orientadora Professora do PPGAU-FAU/UFBA

Prof. Dr. Mário Mendonça de Oliveira Professor do PPGAU-FAU/UFBA

Prof. Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire Professor convidado

Agradeço

A Deus, sem Ele nada tem sentido.

Aos meus pais, pelo infinito amor.

Às minhas irmãs, as melhores companheiras que poderia ter.

A profª. Drª. Maria Helena Ochi Flexor, orientadora deste trabalho, pela

disponibilidade, atenção e compreensão dispensada.

Ao prof. Mário Mendonça de Oliveira, mestre e inspirador, que me faz orgulhar da

maravilhosa profissão que escolhi.

Ao prof. Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire, pela generosa contribuição.

Aos amigos que conquistei em Salvador, em especial, a Eliana, Ana Paula e Lina.

A Eliane Cantuária, pela brilhante contribuição nesta dissertação.

A querida amiga Jandira Assis Borges, pela ilimitável colaboração.

E finalmente a José de Vasconcelos, sempre presente nos momentos difíceis e

fiel companheiro nas noites insones, tão necessárias para a realização deste

trabalho.

“...a fotografia tem a vantagem de produzir memórias

irrefutáveis, e documentos que podem ser

consultados sempre, inclusive quando os restauros

mascaram os vestígios deixados pelas ruínas. A

fotografia conduziu naturalmente os arquitetos a

serem ainda mais escrupulosos no respeito aos

mínimos vestígios de uma antiga disposição, a

aperceberem-se melhor da estrutura, além de

fornecer um instrumento permanente para justificar

as suas ações. Nos restauros jamais será excessivo

o uso da fotografia... ”.

Violllet-Le-Duc (1996, p. 28).

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS

RESUMO

ABSTRACT

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 11

2 ARQUITETURA E FOTOGRAFIA .................................................................... 14

2.1 As Transformações Urbanas e o Olhar da Arquitetura ......................... 14

2.2 O Invento fotográfico ............................................................................... 19

2.3 Origens da Fotografia de Arquitetura..................................................... 25

2.4 Fotografia de Arquitetura no Brasil ........................................................ 30

2.4.1 Fotografia no Império ............................................................... 31

2.4.2 Os Primeiros Anos da República e a Consolidação da

Fotografia ................................................................................ 39

2.5 Os Cartões Postais .................................................................................. 44

2.6 Os Álbuns Fotográficos ........................................................................... 49

2.7 A Moderna Fotografia de Arquitetura ..................................................... 53

3 A FOTOGRAFIA COMO TÉCNICA DE PESQUISA ......................................... 59

3.1 A Fotografia como Documento Histórico .............................................. 61

3.1.1 A Utilização da Documentação Fotográfica Histórica ........... 63

3.1.2 Acervo e Conservação ............................................................. 65

3.2 Metodologias de Análise e Leitura de Imagens ..................................... 69

3.3 Fotografia e Documento .......................................................................... 73

3.4 A Fotografia como Fonte ou Objeto de Pesquisa ................................. 75

4 FOTOGRAFIA E RESTAURO .......................................................................... 78

4.1 A Fotografia no Levantamento de Edifícios .......................................... 90

4.2 Fotogrametria ........................................................................................... 92

4.2.1 O Surgimento da Técnica ........................................................ 94

4.2.2 Utilização no Levantamento do Patrimônio Histórico ........... 95

4.3 Fotografias Especiais ............................................................................ 100

4.3.1 Raio-X, Ultravioleta e Infravermelho ..................................... 100

4.3.2 Fotografia com Raios Ultravioletas ...................................... 102

4.3.3 Fotografia com Raios-X ......................................................... 105

4.3.4 Fotografia com Raios Infravermelhos .................................. 109

4.3.5 Microfotografia ....................................................................... 110

5 CONCLUSÕES ............................................................................................... 113

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 116

LISTA DE FIGURAS

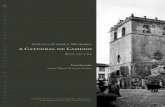

Figura 1 - Interior do Palácio de Cristal – 1851 18 Figura 2 - Esquema de uma câmara escura 20 Figura 3 - Grande Câmara Escura em forma de liteira de 1646, construída em Roma por

Athanasius Kircher

21 Figura 4 - Câmara escura em forma de mesa, 1769 21 Figura 5 - Câmara escura tipo caixão com lente e espelho 21 Figura 6 - Primeira fotografia de Niépce em 1826, França 22 Figura 7 - Biblioteca Imperial do Louvre, em Paris 29 Figura 8 - Pátio da École des Beaux Arts, Paris 29 Figura 9 - O Paço da cidade do Rio de Janeiro, 1840 – tirado pelo Abade Compte 31 Figura 10 - Paço Municipal de Salvador – 1870 34 Figura 11 - Aqueduto de Santa Teresa e Casario da Lapa – 1859 35 Figura 12 - Palácio da Associação Comercial na Bahia – 1860 36 Figura 13 - Cais e Mercado da Glória no Rio de Janeiro – 1867 36 Figura 14 -Escola Militar de Botafogo - RJ – 1890 38 Figura 15 - Avenida Central no Rio de Janeiro – 1910 40 Figura 16 - Arsenal da Marinha e Zona Portuária do Recife – 1875 40 Figura 17 - Projetos arquitetônicos de edifícios na Avenida Central no Rio de Janeiro – 1903 41 Figura 18 - Edifícios concluídos na Avenida Central no Rio de Janeiro – 1906 42 Figura 19 - Correspondez-Karte, o primeiro cartão postal – 1869 45 Figura 20 - Frente e verso do cartão postal da Enseada de Botafogo - 1911 46 Figura 21 - Bilhete postal pré-selado, um dos primeiros postais do Brasil – postado a 24/07/1893 47 Figura 22 - Cartão postal da Ilha Fiscal no Rio de Janeiro – postado a 15/11/1898 48 Figura 23 - Cartão postal do Ver-o-Peso em Belém – postado a 18/03/1908 48 Figura 24 - Cartão postal da construção do Cristo Redentor no Rio de Janeiro – 1930 49 Figura 25 - Álbum Obras do novo abastecimento de água no Rio de Janeiro - 1879/1882 50 Figura 26 - Álbum Estrada de ferro do Paraná - 1884 50 Figura 27 - Rua Direita – 1862 51 Figura 28 - Exposição Nacional no Rio de janeiro 1 – 1908 52 Figura 29 - Exposição Nacional no Rio de janeiro 2 – 1908 52 Figura 30 - Exposição Nacional no Rio de janeiro – 1922 53 Figura 31 - Arranha-céus – 1935 56 Figura 32 - “ balconies” - 1935 56 Figura 33 - Sem título 58 Figura 34 - Um que passa - 1953 58 Figura 35 - Apartamentos – 1974 58 Figura 36 - Telhados – 1969 58 Figura 37 - Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 67 Figura 38 - Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro 67 Figura 39 - Monte Paladino em Roma – 1899 74 Figura 40 - Partenon na Grécia – 1869 74 Figura 41 - Escultura situada no portal do Castelo Herten, na Alemanha, em diferentes épocas 82 Figura 42 - Ficha catalográfica do acervo cultural do litoral baiano - frente 83 Figura 43 - Ficha catalográfica do acervo cultural do litoral baiano - verso 84 Figura 44 - Três momentos da Igreja: Em 1928, sendo restaurada e após a restauração 85 Figura 45 - Vão original encontrado após prospecção arquitetônica 85 Figura 46 - Capa do livro publicado após a restauração da Igreja 85 Figura 47 - Fachada do Teatro no começo da restauração 86

Figura 48 - Fachada do Teatro após a restauração 86 Figura 49 - Pórtico encontrado na prospecção do prédio 86 Figura 50 - Pórtico de entrada restaurado 86 Figura 51 - Forro antigo encontrado após o início da obra 87 Figura 52 - Forro restaurado 87 Figura 53 - Antigo galpão da estação de gás de Belém, em seu local original 87 Figura 54 - Desmontagem do galpão 87 Figura 55 - Galpão restaurado e adaptado para ser uma sala de espetáculos no Parque da

Residência, em Belém-PA

88

Figura 56 - Antiga residência dos Governadores do Pará antes do restauro 88 Figura 57 - Antiga residência dos Governadores do Pará após o restauro 88 Figura 58 - Capa do livro “Arquitetura Escolar Paulista – Restauro” 89 Figura 59 - Capa do livro “Patrimônio Cultural Paulista” 89 Figura 60 - Escala métrica incorporada ao levantamento arqueológico fotográfico 90 Figura 61 - Escala métrica incorporada ao levantamento arquitetônico fotográfico 91 Figura 62 - Representação esquemática da fotogrametria 92 Figura 63 - Igreja de São Miguel Arcanjo no Rio Grande do Sul 97 Figura 64 - Restituição fotogramétrica da fachada da Igreja de São Miguel Arcanjo no Rio Grande do

Sul

97

Figura 65 - Museu Paranaense em Curitiba 98 Figura 66 - Ortofoto da fachada do Museu Paranaense em Curitiba 98 Figura 67 - Restituição fotogramétrica do Museu Paranaense em Curitiba 98 Figura 68 - Castelo Garcia D’Ávila na Bahia 99 Figura 69 - Restituição fotogramétrica do Castelo Garcia D’Ávila 99 Figura 70 - Espectro Eletromagnético 101 Figura 71 - Kouros Getty, atestado pela fotografia ultravioleta como autêntico. 104 Figura 72 - Kouros falso que ao ser submetido a radiação ultravioleta revelou possuir uma cabeça

feita de gesso.

104 Figura 73 - Adoração dos Pastores 107 Figura 74 - Radiografia da pintura representada na Fig. 73, em que é visível uma pintura subjacente

representando o Pentecostes

107

Figura 75 - Adoração dos Magos 107 Figura 76 - Radiografia da pintura representada na Fig. 75, que mostra uma pintura subjacente

tendo como temática a Nossa Senhora do Rosário

107

Figura 77 Nossa Senhora do Rosário, pintura atribuída ao século XVIII. A metade da esquerda apresenta o estado em que a obra encontrava-se em 1975; no lado direito a pintura apresenta-se parcialmente limpa, após o início da restauração

108

Figura 78 - Radiografia da pintura representada na Fig. 77, em que são observáveis duas pinturas subjacentes.

108

Figura 79 - Nossa Senhora do Rosário, pintura atribuída ao século XVII, visível após o levantamento da pintura do século XVIII ilustrada na Fig. 77.

108

Figura 80 - Nossa Senhora do Rosário, pintura atribuída ao século XVI, visível após o levantamento das pinturas dos séculos XVIII e XVII representadas, respectivamente, nas figuras 77 e 79.

108 Figura 81 - Etiqueta que não era possível ler à luz visível. 110 Figura 82 - Fotografia com auxílio do infravermelho, que identificou o rótulo da tinta como Rouge de

Venise preparado por Paul Denis

110

Figura 83 - Microfotografia de uma amostra de calcário tratada com Paraloid B72 e Dri film 104 111 Figura 84 - Amostra analisada 112 Figura 85 - Microfotografia da seção polida da amostra do azulejo 112 Figura 86 - Esquema em CAD da microfotografia apresentada na Fig. 85 112

RESUMO

O trabalho aborda a contribuição da documentação fotográfica histórica e cientifica de arquitetura para a preservação do patrimônio histórico. Traz considerações acerca da história da fotografia na Europa e no Brasil, focando em especial a fotografia de arquitetura, e sua importância como fonte documental para o estudo das transformações urbanas e arquitetônicas das cidades modernas. Enfoca também a aplicabilidade técnica da fotografia como auxiliar em levantamentos arquitetônico-topográficos e no acompanhamento de obras de restauro, bem como, no diagnóstico de degradações do patrimônio, a partir da combinação da técnica fotográfica com instrumentos especiais para obtenção de imagens, como o equipamento de raio-X, de radiação ultravioleta, de radiação infra-vermelha, de microscopia e de fotogrametria. E finalmente, trata da utilização da fotografia como uma importante fonte de pesquisa, enquanto suporte de memória e detentora de múltiplas informações visuais.

PALAVRAS-CHAVES: Fotografia, Conservação e Restauro, Patrimônio Histórico, Arquitetura

ABSTRACT

The work refers to the contribution of scientific and historical photographic documentation of architecture for the preservation of historical patrimony. It brings considerations about the history of photography in Europe and Brazil, focusing in particular on the photograph of architecture, and its importance as a source document for the study of urban and architectural transformations of modern cities. Also focuses on technical applicability of photography as an aid in architectural-topographical surveys and monitoring of works of restoration and, in the diagnosis of degradation of the patrimony from the combination of photographic technique with special instruments to obtain images, as the equipment X-ray, ultraviolet, infrared radiation, microscopy and photogrammetry. And finally, this use of photography as an important source of research, while support for memory and holder of multiple visual information. KEYWORDS: Photo, Conservation And Restoration, Patrimony History, Architecture

11

O Trampolim da Paria de Icaraí – RJ

Fonte: Vasquez, 2202b.

1 INTRODUÇÃO

Antes do surgimento da fotografia, as imagens do mundo nos

chegavam através da subjetividade de pinturas e desenhos. Essa representação

do real estava vinculada a capacidade artística de alguns poucos privilegiados. O

advento da fotografia veio conturbar esse quadro, apresentando-se como “a

imitação mais perfeita da realidade” (DUBOIS, 1993, p. 27). A pretensa

objetividade fotográfica causou, na sociedade do século XIX, entusiasmo, repulsa,

medo e admiração.

Desde o início, muitos viam a fotografia como uma imagem técnica,

um simples instrumento de registro, resultado da ação de um artefato mecânico,

que reservava um papel secundário ao fotógrafo, relegado ao papel de simples

manipulador do equipamento. Por outro lado, outros a viam como a mais perfeita

forma de representação artística, que libertou a pintura de sua busca obsessiva

pela reprodução perfeita do real. O fato é que a fotografia, considerada ou não

como arte, já nasceu com um caráter de reprodutibilidade, símbolo da era

industrial, um período efervescente de descobertas científicas e técnicas que,

décadas mais tarde, transformariam completamente o modo de viver do homem

ocidental.

12

A rapidez do registro, e a facilidade de reprodutibilidade da

fotografia, proporcionaram a sociedade moderna “conhecer” realidades que, até

então, eram desconhecidas. A fotografia se popularizou em retratos e

especialmente nos cartões postais de vistas de cidades e de monumentos. Isto

transformou a arquitetura em um dos temas preferidos dos fotógrafos, inicialmente

pela sua imobilidade, em um tempo em que a técnica exigia longos períodos de

exposição e, posteriormente, pelo seu poder expressivo e documental.

Fotografia e arquitetura passaram então a possuir estreitas relações,

sendo a fotografia um dos principais meios de registrar as mudanças e

permanências da arquitetura. Entretanto, a fotografia não se presta somente a ser

testemunha visual da história de um determinado edifício ou cena urbana, isto

ocorria antigamente, quando não se havia despertado para os benefícios da

técnica na elaboração de levantamentos arquitetônicos e diagnósticos precisos de

edificações.

O presente estudo apresenta as aplicações da técnica fotográfica

tanto na documentação de intervenções restaurativas em edificações de caráter

histórico-cultural como no diagnóstico de lesões ou alterações em bens móveis e

imóveis, assim como no levantamento e cadastramento de monumentos e bens

culturais.

Dividido em três capítulos, inicialmente, o estudo mostra como surgiu

a produção da fotografia histórica de arquitetura. Em seguida, aborda a utilização

da imagem fotográfica em pesquisas de cunho cientifico e, finalmente, discorre

sobre a aplicabilidade da técnica fotográfica nas atividades de conservação e

restauro do patrimônio histórico.

No primeiro capítulo, percorre-se a formação do acervo documental

fotográfico de arquitetura, surgido a partir dos primeiros registros em que as

paisagens naturais dividiam lugar com as edificações. Posteriormente, mostra-se

como a arquitetura passa a ter o papel destacado nas lentes dos fotógrafos,

promovido pelo rápido crescimento e transformações das cidades. Descreve

também a evolução da técnica e do repertório dos fotógrafos, especialmente

relacionado a fotografia de arquitetura, esta entendida como o registro do edifício

isolado, de conjuntos ou de vistas urbanas.

13

No segundo capítulo, discorre-se sobre a importância da utilização

da fotografia como fonte documental, enfocando a possibilidade do emprego

dessa técnica em pesquisas de cunho científico. Mostra a partir de que momento

a iconografia fotográfica passou a ter relevância para a história, assim como, as

ciências sociais e a arte tem utilizado as imagens fotográficas em suas pesquisas

científicas.

No terceiro capítulo, aborda-se a utilização da fotografia como

importante instrumento técnico e científico no diagnóstico, inventário e registro de

intervenções em monumentos históricos. Evidencia como a fotografia tem sido

vista por restauradores e técnicos que exercem atividades relacionadas à

proteção do patrimônio cultural. Demonstra a utilização de fotografia aliada a

tecnologias especiais como o raio-X, o infravermelho, o ultravioleta, a

microfotografia e a fotogrametria na conservação, proteção e restauro de bens

culturais.

Para tanto, o estudo reuniu uma ampla bibliografia relacionada a

história da fotografia, da fotografia de arquitetura e de sua utilização em pesquisas

de cunho científico. Buscou diversos exemplos de procedimentos restaurativos

que utilizassem a fotografia como base documental histórica, como registro dos

processos restaurativos, auxiliar no levantamento arquitetônico ou no diagnóstico

de danos ou intervenções desconhecidas para demonstrar.

14

Cartão postal do Teatro da Paz em Belém-PA

Fonte: Vasquez, 2002

2 ARQUITETURA E FOTOGRAFIA

O século XIX foi berço de transformações nunca vistas que

alteraram completamente o modo de viver e de pensar do homem oitocentista.

Esse clima de inquietação propiciou avanços técnicos em praticamente todos os

ramos do conhecimento humano. A Revolução Industrial desencadeou uma série

de descobertas que modificaram o modo de produção, afetando diretamente a

estrutura da sociedade e das cidades. As máquinas a vapor substituíram a força

humana nas fábricas, tornando-as mais produtivas. A aristocracia assistia, assim,

o surgimento de uma nova classe que enriquecia vertiginosamente, buscando o

status e o poder dos aristocratas: a burguesia.

A fotografia nascida no século XIX, e testemunha de todo essa

efervescência cultural, artística, estética, social, política, econômica e tecnológica

foi um dos meios de divulgação desse período, acompanhando as transformações

urbanas desencadeadas pela chegada da modernidade e pela utilização dos

novos materiais.

2.1 As Transformações Urbanas e o Olhar da Arquitetura

A arquitetura do século XIX refletiu a confusão que a sociedade

vivia:

15

“Esta arquitetura do século XIX afigura-se como um campo privilegiado para a compreensão de uma sociedade que, dividida entre o peso da tradição e a velocidade das transformações rumo ao futuro, buscava sua própria identidade e imagem. Esta arquitetura não ficou estranha ao impasse, nem à margem do processo através do qual a sociedade burguesa buscou afirmar-se; processo em que o passado aparece como uma referência permanentemente investigada. Ao contrário, pode-se até dizer que a arquitetura desempenhou um importante papel na definição de valores e de plásticas que moldariam a sensibilidade estética desta sociedade” (CARVALHO e WOLFF, 1998, p.133-134).

Dessa forma, a arquitetura precisou se ajustar aos novos conceitos

de morar, estudar, divertir-se, deslocar-se, enfim, às novas hierarquias sociais,

aos novos hábitos e aos novos conceitos de educação, justiça e saúde pública.

Esta nova ordem gerou novos espaços e formas de morar: os palácios em

versões reduzidas foram ocupados pela burguesia e surgiram novas edificações

como hotéis, cassinos e passeios públicos:

“Para cada um desses edifícios foi necessário criar uma imagem, e o passado funcionou como um manancial de referências. Mais que isso, propiciava a busca de expressões arquitetônicas que, de alguma maneira, integrassem o presente com o passado; que possibilitassem, através de formas já conhecidas, a aceitação do novo. O principal impasse artístico deste momento resulta da questão da conciliação entre passado e presente, arte e técnica, e artesanato e reprodutibilidade industrial”. (CARVALHO e WOLFF, 1998, p.134)

Assim, esse cenário de transição, originado pelo processo de

mudança e renovação da sociedade, propicia na arquitetura uma reflexão sobre

sua prática e teoria, que produz o surgimento de duas correntes distintas, uma

voltada para o resgate de escolas do passado, insistindo na produção artística

artesanal e, outra utilizando formas concebidas nos limites técnicos e estruturais

dos novos materiais.

A primeira corrente acreditava que a produção mecanizada e em

série, destruía a arte, que só seria salva utilizando-se formas artesanais. Na

prática, esse pensamento desencadeou uma série de procedimentos que se

reportariam à estética e a técnica de diferentes períodos da Idade Média e da

tradição clássica. O conceito de clássico nessa perspectiva engloba tanto a arte

greco-romana, quanto a arquitetura produzida a partir do Renascimento.

16

Um dos grandes representantes desse movimento foi o francês

Eugène E. Viollet-le-Duc, o arquiteto via no estilo gótico a síntese entre arte e

técnica. Acreditava que as obras que estavam sendo produzidas não estavam

em consonância com as reais necessidades de seu tempo, sendo muito mais uma

mistura de vários estilos, com identidade perdida. Sonhava com uma arquitetura

que seguisse o movimento intelectual e material de sua época. Para ele,

compreender os princípios das construções góticas e sua lógica estrutural, seria

essencial para a produção dessa nova arquitetura. Viollet-le-Duc (1996, p. 4)

criticava duramente os pastiches que reviviam estilos e formas do passado sem

se preocupar com as causas que os determinavam, por isso, condenava essas

arquiteturas que eram repetidas apenas por seus efeitos plásticos.

Com base neste mesmo pensamento, outro arquiteto que combateu

veementemente a industrialização foi John Ruskin. Afirmava que ela era

opressiva, alienante, desumanizante e, portanto, contrária à arte. Sua crítica à

arte foi também a crítica à sociedade. Acreditava que a questão central do

desenraizamento e desnaturação do homem moderno estava na divisão de

trabalho, gerado pela industrialização. Alegava que os homens não eram feitos

para trabalhar com a precisão dos instrumentos, porque para serem precisos e

perfeitos estariam se desumanizando.

Segundo ele, a verdadeira escravidão era aquela originada pelo

desejo de perfeição, isto sufocava o espírito humano, reduzia sua inteligência e

amarrava a uma máquina um corpo vivo. Afirmava que só o trabalho feito pelas

mãos humanas era capaz de dignificar e exprimir “livremente tanto a sua força

quanto sua fraqueza, o que resultará necessariamente na imperfeição típica do

gótico” (Ruskin, 1996, p. 4), imperfeição essa tão admirada por ele.

John Ruskin acabou por lançar as sementes do movimento Arts and

Crafts, influenciando Willian Morris e uma geração que pretendia reviver a

produção artesanal, por entender que a produção mecanizada gerava produtos

feios e decadentes (COLIN, 2000, p. 170).

17

Embasados em teorias distintas, John Ruskin, na Inglaterra, e

Viollet-le-Duc, na França, acreditavam que, através do resgate do passado,

especialmente do estilo gótico, surgiria uma nova arquitetura.

A École des Beaux-Arts de Paris, fundada em 1806, também

acreditava no resgate do passado para a elaboração de uma nova arquitetura,

contudo, tinha, em sua base de formulação teórica, os preceitos encontrados na

arquitetura clássica (MOURA FILHA, 2000, p. 51). Esse ícone da formação

acadêmica de significativa parcela de arquitetos europeus e americanos no século

XIX, também era contrária à industrialização.

Contudo, nem todos os arquitetos do período concordavam com a

premissa de que o passado deveria ser a fonte de inspiração para a criação de

uma nova ordem arquitetônica. Nesse bojo, surgiu então uma segunda corrente

arquitetônica que acreditava que apenas uma arquitetura limpa e despojada, cuja

forma estivesse ligada à função e às necessidades da era industrial que emergia,

e que utilizava os novos materiais e os avanços tecnológicos, podia representar

seu tempo. Surgiram fábricas, mercados, galpões, pontes, viadutos e estações

ferroviários, construídos com materiais como o ferro e o vidro, que criavam

desenhos e formas jamais imaginadas anteriormente.

O ferro tornou-se um dos símbolos dessa arquitetura que permitia a

reprodução em larga escala e, por causa de sua grande resistência a

compressão, as dimensões das peças foram reduzidas, tornando-se muito mais

esbeltas do que aquelas erguidas em tijolos ou pedras. Os edifícios construídos

em ferro foram largamente utilizados para curtas ocasiões, por isso possuíam

certo caráter de provisoriedade. Os maiores exemplos de edifícios construídos

para durações específicas foram os pavilhões de exposição, que facilmente eram

montados e desmontados. Essas edificações poderiam ser remontadas em

qualquer lugar, quantas vezes fossem necessárias. O Palácio de Cristal (Fig. 1),

projetado por Paxton para a Grande Exposição Internacional de Londres em

1851, foi o grande exemplo dessa arquitetura pré-fabricada e desmontável:

18

“O projeto de Paxton, todo ele em vigas de ferro e vidros transparentes, era seis vezes maior que a Catedral de Saint Paul e pretendia ser erguido no Hyde Park em apenas vinte e duas semanas, como de fato foi, para que a exposição fosse inaugurada na data prevista”. (TURAZZI, 1995, p.44)

Figura 1 – Interior do Palácio de Cristal, em Londres – 1851

Fotografia: John Mayall Fonte: Turazzi, 1995, p.167

Essa arquitetura, no entanto, foi vista com restrições por muito

tempo, especialmente por sua característica de efemeridade, aliada à alta

reprodutibilidade e à aversão de seus construtores em seguir as escolas

correntes, preferindo muito mais utilizar a forma ligada à função do que a padrões

estéticos. Esses edifícios foram duramente criticados pela burguesia que não os

considerava fruto do gênio arquitetônico, nem tampouco monumentos passíveis

de expressar os desejos de ostentação da classe e de sua época.

Apesar dos embates, Silva (1987, p. 26) acredita que uma das

causas da coexistência dessas duas correntes arquitetônicas deu-se por razões

de cunho econômico, pois uma parcela dessa nova classe enriquecida, que

emergiu, esforçou-se “por convencer a todos sobre o paraíso que seria o mundo

servido pelos produtos industriais de baixo custo”. No entanto, esse tipo de

arquitetura foi muito mais tolerado por ser uma inovação técnica do que por sua

pretensão estética.

19

Não é de se estranhar que o estudo da relação entre fotografia e

arquitetura seja recente, visto que, até bem pouco tempo a arquitetura executada

no século XIX não era reconhecida como arte e tampouco a fotografia possuía o

crédito de fonte documental consistente.

2.2 O Invento fotográfico

Desde os remotos tempos da origem do homem, enquanto ser

simbólico e único produtor intencional de imagens, foi conferido ao artista à

capacidade de reproduzir a natureza tal como esta lhe aparecia, ou alterá-la

segundo seu desejo. Essa capacidade adquirida pelo artista foi denominada por

muitos de dom e, concedeu ao pintor, como também ao escultor, deter uma

aptidão que os outros seres normais não possuíam: imitar a realidade e, ao

mesmo tempo, poder modificá-la.

Assim, o mundo era um espelho, visto através da ótica do artista.

Contudo, segundo Dondis (1991, p. 12), com o aparecimento da câmera

fotográfica no século XIX, tudo isso em todas as suas formas acabou-se. A

câmera vai constituir-se no último elo de ligação entre a capacidade inata de ver e

a capacidade de relatar, interpretar e expressar o que vemos.

A fotografia, diferente das outras manifestações artísticas até aquele

momento, surgiu dentro do sistema industrial, revolucionando o contexto da

produção artística. Essa nova concepção da realidade conturbou o mundo cultural

e artístico europeu, para uns a fotografia era a imitação mais perfeita da

realidade. Para outros, a fotografia matou o desenho e a pintura, porque se opôs

à obra de arte, produto do trabalho, do gênio e do talento natural do artista

(DUBOIS, 1993).

20

Embora as primeiras tentativas de fixar uma imagem num suporte

duradouro remetam ao início de século XIX, na Europa, e a invenção da fotografia

esteja creditada ao francês Louis Mande Daguerre, em 1839, a técnica nasceu de

dois princípios básicos, já conhecidos pelo homem há muito tempo: a câmara

escura e a existência de materiais fotossensíveis, substâncias a base de sais de

prata, que se sensibilizam ao contato com a luz.

Por essa razão, diversos pesquisadores defendem a idéia de que a

fotografia não foi descoberta por um único inventor, ela foi a síntese de diversos

experimentos e inventos, que manifestarem em conjunto no início do século XIX.

A câmara escura foi a primeira descoberta importante para a

fotografia. Ela seria um espécie de quarto estanque à luz, que possuía um orifício

de um lado e a parede à sua frente pintada de branco. Quando um objeto era

posto diante do orifício, do lado de fora, sua imagem era projetada invertida sobre

a parede branca (Fig. 2). O conhecimento dos seus princípios óticos é atribuído,

por alguns historiadores, ao filósofo grego Aristóteles (ABRIL CULTURAL, 1978,

p. 10).

Figura 2 - Esquema de uma câmara escura Fonte: http://www.eba.ufmg.br/cfalieri/index.html

Durante a Renascença, a câmara escura recebeu o acréscimo de

uma lente no orifício, a fim de melhorar a qualidade da imagem, assim ela passou

a ser utilizada pelos artistas para captar imagens para pintá-las depois. Em 1573,

o astrônomo e matemático florentino Egnatio Danti, em “La perspecttiva di

Euclide”, aperfeiçoa a câmara escura utilizando um espelho para reinverter a

imagem.

21

A figura 3 mostra a ilustração de uma câmara escura sendo usada

por um pintor, que dentro dela, vê e desenha com facilidade as imagens de fora

que são projetadas nelas. A figura 4 demonstra o aperfeiçoamento do invento,

com a inserção de um jogo de lentes e espelho, transformando-a em um

mobiliário, e facilitando o desenho de observação de modelos.

Deste modo, munida desses avanços tecnológicos, a câmara

escura, começou a se tornar cada vez menor, até se transformar em algo portátil

(Fig. 5). No século XVII, reduzida ao tamanho de uma caixa, podia ser facilmente

carregada e foi muito utilizada por artistas como auxiliar de pintura (ABRIL

CULTURAL, 1978, p. 10).

Contudo, mesmo que a câmara escura possuísse a capacidade de

formar uma imagem satisfatoriamente controlável, não conseguia estabilizar a

imagem obtida. Assim, muitos de seus usuários buscaram um modo de fixar as

imagens de maneira permanente. Meta que só seria alcançada mais tarde com o

desenvolvimento da química.

Figura 3 - Grande Câmara Escura em forma de liteira de 1646, construída em Roma por Athanasius Kircher

Fonte: Oka & Roperto, 2002.

Figura 4 - Câmara escura em forma de mesa, 1769 Fonte: Oka & Roperto, 2002.

Figura 5 - Câmara escura tipo caixão com lente e espelho Fonte: Oka & Roperto, 2002.

22

Em 1604, o cientista italiano Ângelo Sala, observou que o composto

de prata escurecia quando exposto ao sol. Ele acreditava que o calor era o

responsável por este fenômeno. Mais de cem anos se passaram até que em

1727, o professor de anatomia Johann Schulze, da Universidade Alemã de Adolrf,

demonstrou que os cristais de prata halógena se transformavam em prata

metálica negra, ao receberem a luz, e não o calor como se acreditava (OKA e

ROPERTO, 2002).

Quem conseguiu pela primeira vez fixar uma imagem em um

substrato satisfatoriamente, foi o francês Joseph Nicéphore Niépce. A imagem foi

obtida da janela de sua casa, em 1826, a partir da exposição à luz de uma placa

de estanho com betume branco da Judéia, por aproximadamente oito horas. Esta

imagem é considerada a primeira fotografia da história (Fig. 6).

Figura 6 - Primeira fotografia de Niépce em 1826, França

Fonte: Oka & Roperto, 2002.

Niépce batizou esse processo de Heliografia, ou Escrita do Sol.

(ABRIL CULTURAL, 1978, p. 11). Nesse mesmo ano, associa-se a outro cientista,

Louis Jacques Daguerre, que também pesquisava maneiras de registrar e fixar

imagens na câmara escura. Em 1835, Daguerre descobriu que uma imagem

podia se revelar com o vapor de mercúrio, reduzindo a minutos o que levava

horas na exposição das placas.

“Conta a história que uma noite Daguerre guardou uma placa sub-exposta dentro de um armário, abrindo o armário, Daguerre constatou que a placa havia adquirido uma imagem de densidade bastante satisfatória, tornara-se visível. Em todas as áreas atingidas pela luz o mercúrio criava um amálgama de grande brilho, formando as áreas claras da imagem. Após a revelação, agora controlada,

23

Daguerre submetia a placa com a imagem a um banho fixador, para dissolver os halogenetos de prata não revelados, formando as áreas escuras da imagem. Inicialmente foi usado o sal de cozinha, o cloreto de sódio, como elemento fixador, sendo substituído posteriormente por Tiosulfato de sódio (hypo) que garantia maior durabilidade à imagem. Este processo foi batizado com o nome de Daguerreotipia (OKA e ROPERTO, 2002, p.9).

Contudo, Daguerre só divulgou o invento em 1839, na Academia

Francesa de Ciências, em Paris. Tornou-se reconhecido pela invenção e, por

causa disso, foi agraciado com uma pensão vitalícia do governo francês

(BUSSELLE, 1999, p.31).

Na Inglaterra, em 1841, Willian Henry Fox Talbot patenteou uma

nova forma de trabalhar com o registro fotossensível, o negativo.

“No ano de 1835, Talbot construiu uma pequena câmara de madeira, com somente 6,30 cm², que sua esposa chamava de ‘ratoeira’. A câmara foi carregada com papel de cloreto de prata e, de acordo com a objetiva utilizada, era necessário de meia a uma hora de exposição. A imagem negativa era fixada em sal de cozinha e submetida a um contato com outro papel sensível. Desse modo, a cópia apresentava-se positiva sem a inversão lateral. A mais conhecida nos mostra a janela da biblioteca de abadia de Locock Abbey, considerada a primeira fotografia obtida pelo processo negativo/positivo” (OKA e ROPERTO, 2002, p.13).

Talbot foi o responsável pelo primeiro processo fotográfico que

permitia a reprodutibilidade de um mesmo original, chamado de Calotipia. Em

1844, publicou o primeiro livro ilustrado com fotografias do mundo, “The pencil of

Nature”, com um total de 24 talbolitos originais.

O processo que veio a seguir foi chamado de Colódio Úmido,

inventado pelo inglês Frederick Scott Archer, em 1851. O inconveniente dos

processos por colódio era a utilização obrigatória de placas úmidas, que gerava a

necessidade de sensibilizar, expor e revelar a chapa de vidro no menor espaço de

tempo possível.

24

Em 1871, o médico inglês Richard Leach Maddox, usou nitrato de

prata em gelatina de secagem rápida. A placa seca de gelatina conservava a

emulsão fotográfica para uso após a secagem e aumentava a sensibilidade dos

haletos de prata, tornando a fotografia, finalmente instantânea. Rapidamente

surgiram várias indústrias para fabricar as placas secas de gelatina. (BUSSELLE,

1999, p. 32-33).

Os aperfeiçoamentos do processo fotográfico permitiram que o inglês

George Eastman, em 1888, emulsionasse o primeiro filme em rolo da história,

usando a sua câmera KODAK nº 1. O novo tipo de câmera projetada por Eastman

era leve e pequena, que carregava um rolo de papel para 100 exposições (OKA e

ROPERTO, 2002).

Esta técnica que possibilitou ao fotógrafo receber seus negativos,

cópias positivas em papel e a câmera com um novo rolo de 100 poses, tornaram

todos os processos anteriores obsoletos. Utilizando o slogan "Você aperta o

botão, nós fazemos o resto", a Kodak, tornou-se uma gigantesca empresa,

pioneira no avanço técnico da fotografia.

No contexto brasileiro, é importante destacar o trabalho

desenvolvido pelo francês Hercules Romuald Florence, em São Paulo. O francês

chegou ao Brasil em 1824. No período de 1825 a 1829, participou, como

desenhista, da expedição científica “Langsdorff”, que percorreu o Rio de Janeiro,

Mato Grosso, Grão Pará e São Paulo, para registrar a fauna e a flora brasileira.

(MONTEIRO, 2001, p.10).

Florence pesquisava fórmulas alternativas de impressão gráfica, por

meio da luz solar, em razão da falta de recursos na época. Queria reproduzir

graficamente as notas musicais que transcrevera de sons dos pássaros

brasileiros, estudados durante a expedição Langsdorff. Motivado por suas

experiências, chegou ao que chamou de “photographie”, palavra derivada do

grego photos que significa luz e grafhos que quer dizer escrita. Segundo Oka e

Roperto (2002) a descoberta da “photographie” aconteceu em 1832, anos antes

da descoberta de Daguerre.

25

2.3 Origens da Fotografia de Arquitetura

Ao iniciar esse sub-tema, é importante salientar, que ao utilizar-se o

termo fotografia de arquitetura, estar-se-á remetendo aos vários elementos

arquitetônicos e urbanos presentes na iconografia da cidade, tais como

edificações isoladas, conjunto de edifícios, elementos e equipamentos urbanos, a

relação entre eles e destes com o entorno e, inclusive, as vistas urbanas.

“ A arquitetura é arte, certamente; mas também é muito mais do que arte. É obra de um artista, mas ao mesmo tempo, é obra e testemunho de uma sociedade. É criação intemporal, mas só inteligível num tempo concreto e, em grande parte, como desafio às leis. É, em cada caso, uma obra singular porém, ao mesmo tempo, resume séculos e séculos de conquistas”. (EDICIONES DEL PRADO, 1996, p. 10)

Turazzi (1995, p. 15-16) em seus estudos descreve que no início da

fotografia, por volta dos anos de 1840, o tempo de exposição necessário para

realização de um daguerreótipo era de quinze minutos ao sol. O próprio Daguerre

considerava esta característica, como a principal barreira para a difusão de seu

invento, na arte de retratar pessoas. A imobilidade era um imperativo técnico tão

fundamental para o fotógrafo, que David Octavius Hill chegou a retratar seus

clientes em um cemitério, para que nada perturbasse o longo tempo de exposição

necessária para a nitidez e exatidão da imagem.

A arquitetura como criação do homem, traduz um sentimento de

permanência, de fixação, diferente da essência humana que é efêmera,

passageira. Talvez, por isso, a fotografia tenha utilizado desde sua gênese o

registro de edificações. Carvalho e Wolff (1998, p. 131) comungam dessa idéia,

acrescentando que essa imobilidade da arquitetura facilitava a fixação da

imagem, em um momento em que a técnica fotográfica exigia tempos de

exposição prolongados. Em contrapartida, a arquitetura utilizou-se do meio

fotográfico para divulgar e reproduzir com maior fidelidade sua nova imagem. As

autoras ressalvam que “a arquitetura é hoje conhecida, divulgada e interpretada

através de imagens fotográficas, assim como sua concepção é, em grande

medida, condicionada por uma percepção, também fotográfica.” (CARVALHO e

WOLFF, 1998, p. 133).

26

Assim, os registros de arquitetura, que tradicionalmente eram

realizados através do desenho, passam a contar com o novo recurso da

fotografia. Contudo, é importante destacar que a expressão do projeto de

arquitetura, da idéia, da proposta de realização, continuaria tendo no desenho seu

meio essencial de representação.

Robinson e Hershman citado por Carvalho e Wolff (1998, p. 138)

afirmam que quando os fotógrafos se interessaram pela arquitetura, o desenho

arquitetônico estava num de seus momentos mais dinâmicos. Na época,

pesquisas apontavam para um afastamento da linearidade e severidade que lhe

eram característicos, para um desenho que criasse uma ilusão de

tridimensionalidade e de uma atmosfera real, explorando recursos como o uso de

luz e sombras.

Dentro dessa intenção de captar melhor as estruturas

arquitetônicas, podemos afirmar que houve uma complementação entre as

fotografias e desenhos, em que ambos se beneficiaram. Nas imagens

fotográficas, havia a inspiração nas composições cujo enquadramento, distância

do objeto e ponto de vista do observador, remontavam a desenhos de fachadas e

perspectivas. Enquanto que os desenhos de arquitetura tentavam com o auxílio

da fotografia, aprimorar a expressividade e fidelidade de seus detalhes.

(CARVALHO e WOLFF, 1998).

Viollet-le-Duc (sd) citado por Carvalho e Wolff (1998, p. 139), por

exemplo, enalteceu as possibilidades da fotografia em revelar detalhes das

estruturas e de fornecer documentos de estados sucessivos de obras em

andamento. “(...) Nas restaurações nunca será demais, pois frequentemente

descobre-se no exame de uma prova fotográfica aquilo que não se havia notado

sobre o próprio monumento.” Para ele, na atividade de estudo e documentação, o

desenho foi superado pelo realismo e fidedignidade da fotografia.

27

John Ruskin, no princípio de sua carreira enaltece e se manifesta

positivamente quanto às potencialidades da fotografia para o registro fiel dos

monumentos existentes. Contudo, mais tarde, baseado em sua visão irredutível

em oposição à indústria, enquanto prejudicial à arte, é que situam suas críticas a

fotografia. Além de entender que em algumas imagens, havia a perda de precisão

informativa em zonas sombreadas.

“Com o século XX, as técnicas de reprodução atingiram um tal nível que estão agora em condições não só de se aplicar a todas as obras de arte do passado e de modificar profundamente seu modos de influência, como também de que elas mesmas se imponham como formas originais de arte.” (BENJAMIN, 2000, p.224)

Além disso, em primeiro lugar, com relação ao original, a reprodução

técnica surge como mais autônoma. Na fotografia, por exemplo, ela pode

ressaltar aspectos do original que escapam ao olho e só podem ser apreendidos

por uma câmera que se mova livremente para obter diversos ângulos de visão.

Em segundo lugar, a técnica pode transportar a reprodução para

situações nas quais o próprio original jamais poderia se encontrar. Ou seja, sobre

a forma de fotografia, ela permite aproximar a obra do espectador: assim a

catedral pode abandonar o seu espaço real para ir ao encontro de qualquer

pessoa.

No tocante as imagens fotográficas do século XIX, onde a

arquitetura comparece como tema central, complementar ou acessório, apesar de

toda a dedicação dos fotógrafos, que precisavam compensar a limitação técnica

do invento com imaginação, sensibilidade e audácia, pois:

“Para alcançar a reprodução fiel de seu objeto, o fotógrafo do século XIX precisou escolher criteriosamente o ponto a partir do qual a tomada seria realizada, a iluminação e os efeitos decorrentes de Iuz e sombras. Essas condições eram consideradas associadamente àquelas impostas pela pouca mobilidade dos equipamentos e às limitações das emulsões químicas que fixavam o tempo de exposição. Uma única chapa demandava um esforço considerável e um conhecimento bastante amplo dos recursos técnicos à mão e, ainda, de seus efeitos no resultado final da imagem. A fotografação do espaço interno da arquitetura, por exemplo, foi um passo duramente conquistado” (CARVALHO e WOLFF, 1998, p. 143).

28

Nas décadas seguintes ao invento, os fotógrafos buscaram recursos

dos desenhos arquitetônicos para expressar realismo nas imagens arquitetônicas,

utilizaram tomadas em perspectivas que possuíam a característica de conceder

massa e volume às estruturas. A tendência da fotografia de arquitetura desse

período sugeria muito mais uma influencia herdada do desenho técnico que das

artes plásticas.

Se o desenho nesse momento buscava expressar a arquitetura com

realismo, a fotografia detinha este recurso técnico, pois estava associada ao mito

da objetividade da representação, acreditando que ela teria o poder de reproduzir

automaticamente a aparência visual do mundo. A fotografia de arquitetura,

inspirada nos desenhos arquitetônicos, trouxe para perto, imagens de um mundo

longínquo, permitindo que se pudesse observar diversos edifícios que seriam

impossíveis naquela época.

O registro da paisagem urbana, entendida como intervenções

humanas no meio físico, resultando em uma ação coletiva, em contrapartida, foi

realizado, basicamente, de duas formas: um fragmentário e o outro panorâmico.

O primeiro registrava pequenas parcelas do espaço, como o edifício

isolado ou detalhes dele. As fotografias privilegiavam a espacialidade

tridimensional dos edifícios, o enquadramento frontal a altura do pedestre, os

planos de uma face, evitando-se assim distorções nas fachadas dos edifícios (Fig.

7). Vistas que intencionavam proporcionar a leitura exata e cuidadosa do que era

retratado, propiciando o reconhecimento do caráter fidedigno e até científico da

reprodução.

O segundo retratava a relação entre os edifícios, seus entornos e o

espaço público. A cena urbana é retratada muitas vezes de locais onde se

permite visualizá-las de uma ótica externa, afastada. O posicionamento da

câmera no nível dos olhos de um pedestre, por exemplo, propiciou uma

experiência de induzir o observador da imagem a sensação de penetrá-la, como

se estivessem no espaço retratado (Fig. 8)

29

Figura 7 – Biblioteca Imperial do Louvre, em Paris

Fotografia: Edouard-Denis Baldus Fonte: Carvalho e Wolff, 1998

Figura 8 – Pátio da École des Beaux Arts, Paris Fotografia: Charles Marville

Fonte: Carvalho e Wolff, 1998

30

Assim, conforme Carvalho e Wolff (1998, p. 151) a escolha dos

elementos a serem incluídos ou omitidos das fotografias de arquitetura, fossem

elas do edifício isolado, do detalhe arquitetônico ou dos conjuntos, estava

relacionado diretamente com as intenções do fotógrafo. Ressaltando sua

capacidade de síntese e de criação.

Como as principais fontes do imaginário do arquiteto da época, as

revistas e manuais especializados, se dedicavam a publicar apenas os desenhos

de projetos. Para o arquiteto, a fotografia tornou-se um arcabouço de

conhecimento e utilidade. Servia para fazê-lo conhecer monumentos em

diferentes partes do mundo, construídos em períodos e com técnicas diversas,

colaborando para diversificar sua visão de mundo. Isto fez do arquiteto um dos

mais ávidos colecionadores de fotografia.

O surgimento dos Álbuns Fotográficos e do cartão postal serão

quem realmente vai revolucionar o imaginário dos arquitetos, enquanto fonte de

inspiração, interesse particular por conhecimento de seu universo referencial,

importante aliado para o desenvolvimento de sua profissão. Tanto os álbuns,

quanto o cartão postal abordados mais adiante.

2.4 Fotografia de Arquitetura no Brasil

A história da fotografia de arquitetura brasileira ainda caminha para

ter suas páginas escritas:

“muitas pesquisas, que buscam reconstituir passos significativos da história da fotografia no contexto da cultura brasileira, têm sido realizadas. São estudos que recuperam acervos, identificam profissionais e que traçam panoramas gerais sobre a participação da fotografia na história do Brasil. As fotografias, assim resgatadas, são analisadas em primorosos estudos por seu caráter pioneiro, por suas características técnicas e para a recomposição da imagem de um país que, muito transformado, não existe mais. As fotografias antigas, que enfocam as estruturas urbanas especificamente, têm sido fonte documental extremamente cara a arquitetos e preservacionistas; têm servido de fonte segura para a recuperação parcial dos destroços da ação predatória e demolidora do século XX e permitido,

31

ainda, a compreensão de como se compunham determinados locais das cidades em alguns períodos. São interpretadas, assim, como um acervo de documentos úteis para a história social e da arquitetura, mas não propriamente da história da fotografia de arquitetura no Brasil.” (CARVALHO e WOLFF, 1998, p. 160)

2.4.1 Fotografia no Império

O Brasil conhece o daguerreótipo em 17 de janeiro de 1840, apenas

cinco meses após o anúncio oficial da “invenção”, pelo francês Louis-Jacques

Monde Daguerre feito em Paris. Ele chegou a nosso território através do abade

Frances Louis Compte, capelão do L’Orientale, navio-escola franco-belga que

dava a volta ao mundo e desembarcou na cidade do Rio de Janeiro. Assim,

Compte tirou os primeiros daguerriótipos em território brasileiro, que consistiu em

três vistas da região central da cidade do Rio de Janeiro, o Paço Imperial (Fig. 9);

o chafariz de Mestre Valentim; e o antigo Mercado da Candelária. (VASQUEZ,

2002a, p. 8).

Figura 9 – O Paço da cidade do Rio de Janeiro, 1840 – tirado pelo Abade Compte.

Fonte: Ferrez, 1997

Dom Pedro II, com apenas 14 anos na época, se interessou pelo

processo e, tornou-se o primeiro brasileiro a adquirir e utilizar um equipamento de

daguerreotipia, em março de 1840. O Imperador foi um dos grandes

incentivadores da fotografia no Brasil e, até hoje é considerado como a figura

central da fotografia brasileira no século XIX. Para Turazzi (1995, p. 18), “Ele foi,

na verdade, mais do que um admirador. Foi também adepto, mecenas,

colecionador e, sobretudo, responsável por grande parte do acervo relacionado

ao assunto existente em nosso país”.

32

D. Pedro II, por curiosidade e admiração pela fotografia, foi quem

reuniu a primeira coleção nacional de fotografia do Brasil. Por ocasião de seu

exílio, logo após a instauração da República em 1889, consciente da importância

de sua coleção de fotografias para a nação, ele doou o seu acervo pessoal à

Biblioteca Nacional, no qual reunia mais de 20 mil imagens registradas por

grandes mestres nacionais e estrangeiros.

“Essa coleção resume, melhor do que jamais poderia fazer este humilde escriba, a história da fotografias brasileiras oitocentista. Uma história admiravelmente escrita em imagens pelo próprio imperador Pedro II, o primeiro brasileiro a perceber, ainda infante, que o advento da fotografia era o marco inaugural de uma nova fase na história da humanidade” (VASQUEZ, 2002a, p.42).

Segundo os estudos Vasquez (2002a, p. 12) nos primeiros anos do

século XIX praticamente não existiam vistas do Brasil. Uma das causas era a

proibição mantida por Portugal da divulgação das terras colonizadas para seus

adversários europeus. No entanto, isso não impediu que alguns viajantes e

pintores locais retratassem a colônia e seus encantos. A pintura de paisagens, e

vistas de cidades, intensificaram-se com a chegada da Família Real Portuguesa,

na primeira década do século XIX, e com a Missão Artística Francesa que

desembarcou no Rio de Janeiro em 1816. Até a metade daquele século a

produção pictórica ainda era bastante incipiente. O alto custo e a demora na

elaboração das telas e a pequena produção de gravuras ou estampas, facilitou a

introdução e o estabelecimento da fotografia como uma nova técnica de registro

da realidade.

Turazzi (1995, p. 101) comenta que houve um incipiente

crescimento do mercado fotográfico, no Brasil, por volta de 1844, no Rio de

Janeiro, a cidade mais importante do Império. E o mercado dos retratos de família

ou de personalidades era o mais lucrativo no século XIX.

33

Kossoy (2002, p. 79-81) comunga com a mesma idéia, que no

século XIX no Brasil, o retrato foi a atividade comercial mais representativa para

os fotógrafos. Contudo, ele destaca que existiram outras temáticas que

contribuíram para a “construção” da imagem do Brasil. Dentre esse universo

temático podemos destacar as cenas de obras de implantação de estradas de

ferro (levantamentos topográficos, vistas de estações já terminadas,

assentamento de trilhos, etc.); as transformações urbanas (aberturas de vias

públicas, etc.); industrialização (edifícios industriais, detalhes da produção,

escritórios, etc.) e as obras de engenharia civil (edifícios, pontes, estradas,

remodelações portuárias, etc.).

Turazzi (1995, p. 103) relata que essa fotografia de paisagem, vistas

urbanas e de construções geralmente era realizada sob encomenda de

instituições públicas ou privadas. De qualquer modo, a autora destaca que foi

significativo o numero de fotógrafos que por iniciativa própria atuaram na

realização de registro da paisagem natural ou urbana, constituindo um dos mais

preciosos acervos iconográfico do Império brasileiro.

Inicialmente as fotografias de edificações no Brasil, via de regra, não

registravam a arquitetura isoladamente, essa era sempre acompanhada da

paisagem natural. Com exceção dos edifícios religiosos que, nesse período, já

possuíam importância e magnitude, a composição da arquitetura com a

exuberante natureza sempre era registrada conjuntamente.

Nos anos de 1860, iniciou-se o que se pode considerar um segundo

momento da fotografia de arquitetura nacional. Nessa época, os edifícios

começaram a ser fotografados isoladamente, não importando se eram antigos ou

recém construídos. O espírito renovador começava a ser registrado nas cidades,

especialmente através das novas construções urbanas. Para compor esse

quadro, além das edificações, fotografaram-se demolições, aberturas de vias,

construções de ferrovias, linhas de bondes, praças, entre outras obras realizadas

nos últimos anos do Império.

34

As primeiras cidades brasileiras a serem fotografadas foram

Salvador (Fig. 10), Recife e Rio de Janeiro, por serem os núcleos mais

desenvolvidos na época. Vasquez (2002a, p. 43), destaca ainda a cidade de

Belém como um dos núcleos onde a fotografia teve um crescimento expressivo.

Entretanto, foi sem dúvida no Rio de Janeiro que a produção fotográfica e a

concentração de profissionais encontraram um vasto campo para se

desenvolverem, especialmente por ser essa a sede da Corte, o centro político,

administrativo, econômico e cultural brasileiro.

Figura 10 – Paço Municipal de Salvador – 1870

Fotografia: J. Schleier Fonte: Fernandes Junior, sd.

Segundo Vasquez (2002a, p.14) na segunda metade do século XIX,

que iniciou uma ampla documentação da cidade do Rio de Janeiro de forma

sistemática foi o alemão Revert Henrique Klumb e o francês Victor Frond.

Henrique Klumb foi o pioneiro da fotografia estereoscópica ou

tridimensional, responsável por mais de 300 vistas dos principais monumentos e

logradouros públicos entre 1855 a 1862, sendo também o primeiro a se aventurar

a registrar a imagem do Alto da Boa Vista e da Floresta da Tijuca.

35

O francês Victor Frond fotografou a cidade do Rio de Janeiro (Fig.

11) a partir de 1858, fazendo dela um dos principais temas do primeiro livro de

fotografia realizado na América Latina o Brazil Pittoresco, editado em 1861.

Pontos como a zona portuária, o Mosteiro de São Bento, o Outeiro da Glória, o

Mercado da Cidade, os Arcos da Carioca, a Santa Casa de Misericórdia, a antiga

residência do Imperador a Quinta da Boa Vista, a sede do governo imperial o

Largo do Paço e o Pão de Açúcar. (VASQUEZ, 2002a, p.15).

Na Bahia, sobressai-se a obra do inglês Benjamin Mulock que

fotografou paisagens, igrejas e edifícios públicos entre os anos de 1858 a 1861,

retratando a antiga capital da colônia de maneira inusitada (Fig. 12). Ferrez (1988,

p. 13) relata que:

“Ao fotografar ruas, Mulock tinha o hábito de se colocar bem em frente e no meio do início delas. Não se importava se havia pessoas atravessando o campo da foto, que acabavam por parecer fantasmas: é que ainda não existia o instantâneo”.

Figura 11 – Aqueduto de Santa Teresa e Casario da Lapa – 1859 Fotografia: Victor Frond

Fonte: Fernandes Júnior e Lago, sd

36

Figura 12 – Palácio da Associação Comercial na Bahia – 1860 Fotografia: Benjamin Mulock

Fonte: Ferrez, 1988

Na década de 1860 sobressaiu-se o suíço George Leuzinger que

editou um catálogo contendo cerca de 330 vistas do Rio de Janeiro, Petrópolis,

Teresópolis e Friburgo, que eram comercializadas em diversos formatos (Fig. 13).

Com essa iniciativa, Leuzinger sistematizou a venda desse tipo de fotografia no

Brasil, e inauguram fotos que Vasquez (2002a, p. 18) acredita ter sido as

antecessoras dos cartões postais brasileiros.

Figura 13 – Cais e Mercado da Glória no Rio de Janeiro – 1867

Fotografia: George Leuzinger Fonte: Fernandes Junior e Lago, sd.

37

O alemão Augusto Stahl foi um dos mais criativos fotógrafos

paisagistas do período imperial que “não se curvava às regras clássicas de

composição impostas pela tradição instaurada com a pintura, procurando

representar o mundo com uma nova visão, essencialmente fotográfica”

(VASQUEZ, 2002a, p.16).

Na Província de Pernambuco, Stahl documentou a construção da

segunda ferrovia brasileira, que ligava as cidades do Recife e do Cabo. Registrou

os manguezais, as fazendas do interior e as belezas arquitetônicas e urbanísticas

da cidade do Recife. Deixou imagens do centro do Rio e das regiões de Botafogo,

Jardim Botânico e Catumbi.

O italiano Camillo Vedani é outro destaque entre os profissionais da

época com trabalhos que mostram diversas vistas do Rio de Janeiro como a

Fortaleza de São José na Ilha das Cobras, a Igreja da Candelária com a cúpula

ainda em construção e a vista do Largo do Paço, este último é considerado o seu

melhor trabalho.

“(...) Nessa única imagem ele soube demonstrar todo o seu talento, afiado em anos de prática do desenho, elaborando uma composição irretocável, na qual as linhas diagonais das canaletas embutidas no calçamento dialogam admiravelmente com aquelas formadas pelo prédio do Paço e por outros elementos secundários do enquadramento- uma fotografia que é uma verdadeira aula de perspectiva e composição.” (VASQUEZ, 2002a, p.18 ).

No entanto, um dos mais importantes fotógrafos do Império foi, sem

dúvida, o carioca Marc Ferrez, cuja vasta produção rendeu-lhe a reputação de

fotógrafo especialista em vistas do Brasil. Membro da Comissão Geológica do

Império entre os anos de 1875 e 1877 viajou de norte a sul retratando o Brasil e

fazendo parte do maior projeto de produção de documentação fotográfica de

cunho científico do período imperial. Essa Comissão Geológica era formada por

diversos cientistas sob o comando do professor da Universidade Americana da

Cornell Charles Frederick Hartt e tinha como objetivo a formulação das “bases

para o estudo geológico do Império” (TURAZZI, 2000, p. 19).

38

Fotografou todos os aspectos paisagísticos, urbanísticos e humanos do Rio de Janeiro (Fig. 14). Registrou todas as embarcações que viriam a tomar parte na Revolta da Armada, por ser o único profissional a merecer o título de Photografo da Marinha Imperial. Foi sem dúvida o profissional que mais circulou pelo Brasil durante o século XIX.

Figura 14 – Escola Militar de Botafogo - RJ – 1890

Fotografia: Marc Ferrez Fonte: Turazzi, 2000.

Na província de Minas Gerais documentou em profundidade os trabalhos de mineração. Foi o primeiro fotógrafo a registrar os trabalhos da siderurgia na usina de Boa Esperança, bem como a extração do ouro em mina fechada. No Recife registrou os imponentes navios de dois ou três mastros ali atracados e ainda detalhes dos recifes para a expedição científica Charles Frederick Hartt, que visam subsidiar os trabalhos da Comissão Geológica do Império, em 1875. Em São Paulo registrou o porto de Santos e do Paraná, onde acompanhou a conclusão da estrada-de-ferro Paranaguá-Curitiba em 1879.

Em Belém, na Província do Grão Pará, capturou as imagens das

docas do Reduto, - maior construção local, uma poderosa e esguia estrutura metálica de 53 metros acima do solo - e o recém-construído Teatro da Paz, cuja beleza neoclássica é incontestável e é um dos marcos históricos da riqueza trazida pela exploração da borracha na Região Norte. Também na capital do Pará destaca-se a figura de Felipe Augusto Fidanza, que iniciou suas atividades em 1867 e fotografou importantes monumentos como o Palácio do Governo e a Igreja da Sé. (VASQUEZ, 2002a p.19-20 ).

39

O maior destaque de São Paulo foi o fotógrafo Militão Augusto de

Azevedo, que por cerca de 25 anos de profissão fotografou quase 13 mil pessoas.

Militão encerrou sua carreira em grande estilo com a publicação do “Álbum

comparativo da cidade de São Paulo: 1862-1887”, em 1887, a obra mostra a

evolução urbana sofrida nesse decurso de tempo por São Paulo, que no início

não passava de uma cidadezinha de casas baixas e com poucas dezenas de

ruas.

Os trabalhos desses primeiros profissionais serviram para registrar

todo o lapso de tempo entre o Brasil Império e o Brasil Moderno, sem dúvida,

devem-se a eles os méritos de captar o instante e elevá-los à eternidade.

2.4.2 Os Primeiros Anos da República e a Consolidação da

Fotografia

Foi nos primeiros anos da República que a fotografia de arquitetura,

definitivamente, se consolidou no País. A produção nacional do início do século

XX caracterizou-se por espelhar-se, como anteriormente, nos desenhos

arquitetônicos, registrando imagens em que os edifícios eram fotografados de

modo a destacar as fachadas, seja em vistas frontais ou em perspectivas,

imitando o repertório utilizado na Europa, a partir da segunda metade do século

XIX (CARVALHO e LIMA, 1997, p. 99).

O começo do século XX no Brasil foi marcado pelas grandes

realizações urbanas, baseadas no discurso republicano que queria imprimir nas

velhas e insalubres cidades coloniais a marca do novo regime: uma cidade

renovada, moderna, civilizada (FLEXOR, 1998, p. 113). Para isso, diversas

cidades, como o Rio de Janeiro, Salvador e Belém passaram por drásticas

renovações urbanas que destruíram o antigo tecido das cidades, motivadas pelo

progresso e pela higienização, requeridos pelos ideais positivistas do novo regime

(Fig.15).

40

Figura 15 – Avenida Central no Rio de Janeiro – 1910

Fotografia: Marc Ferrez Fonte: Turazzi, 2000.

Um dos ícones desse período foi o fotografo suíço, Guilherme

Gaensly, cujas fotografias, reproduziam fachadas sem distorções e que eram

obtidas pelo seu posicionamento em torres ou sacadas de edificações. Augusto

Malta também se sobressaiu na produção de vistas cariocas no início do século

XX, e por muito tempo foi o fotógrafo oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Figura 16 – Arsenal da Marinha e Zona Portuária do Recife – 1875

Fotografia: Guilherme Gaensly

Fonte: Fernandes Junior e Lago, sd.

41

O carioca Marc Ferrez também teve uma significativa produção nas

primeiras décadas do século XX. Foi ele quem realizou um dos mais admiráveis

serviços de acompanhamento fotográfico de obras no País: entre os anos de

1903 a 1906 foi contratado pela Comissão Construtora da Avenida Central, no Rio

de Janeiro para registrar a implantação do projeto. Nessa incursão foram

fotografados, do projeto á obra pronta, destacando-se as tomadas fotográficas

das fachadas, que reproduziram, com perfeição, os ângulos dos desenhos

arquitetônicos (Figs. 17 e 18)

Figura 17 – Projetos arquitetônicos de edifícios na Avenida Central no Rio de Janeiro – 1903

Fotografia: Marc Ferrez Fonte: Carvalho e Wolff, 1998.

42

Marc Ferrez foi um dos mais importantes nomes da fotografia

brasileira, ao longo de cinco décadas, um dos únicos fotógrafos que se

sobressaiu, tanto no tempo do Império, quanto nos primeiros anos da República.

Quase todas as inovações por que passou a fotografia ao longo dos anos em que

atuou como fotógrafo (1867 a 1923) puderam ser visualizados em sua produção.

Ferrez experimentou os negativos do colódio úmido, as provas albuminadas, as

placas secas e a autocromia.

Figura 18 – Edifícios concluídos na Avenida Central no Rio de Janeiro – 1906 Fotografia: Marc Ferrez

Fonte: Carvalho e Wolff, 1998.

43

Essas transformações das cidades brasileiras, em nenhum

momento preocuparam-se com a manutenção de monumentos importantes, já

que no Brasil até aquele momento, não havia a noção de patrimônio histórico. As

primeiras décadas do século XX vêem a valorização da arquitetura vernacular,

quando o movimento neo-colonial quis instituir um estilo ligado à tradição

arquitetônica local.

Nesse movimento, Mário de Andrade, Wasth Rodrigues e Rodrigo

Melo Franco de Andrade contribuíram, sobremaneira, para o desenvolvimento de

um inventário da arquitetura brasileira, lançando as primeiras sementes para a

criação do órgão responsável pela preservação do patrimônio brasileiro, hoje

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Criado em 13 de

janeiro de 1937, com o nome de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional – SPHAN, o órgão surgiu para inventariar, fiscalizar, orientar e garantir a

preservação de monumentos e sítios históricos, manifestações culturais, além de

possuir o poder de tombamento desse patrimônio do Brasil.

Malhano (2002, p.139) diz que a fotografia sempre esteve presente

nas ações do Instituto para a catalogação e salvagarda do patrimônio brasileiro.

Em 1939, ao realizar a primeira viagem de inspeção aos monumentos históricos

pelo SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade levou consigo o fotógrafo Erich

Hess. Nas viagens seguintes, realizadas por Rodrigo de Melo Franco e pelos

seus funcionários, para a realização do inventário do acervo cultural brasileiro, a

fotografia era uma das importantes formas de registro e documentação do

patrimônio.

44

2.5 Os Cartões Postais

Com a popularização da fotografia, logo se difundiu a prática de se

colecionar reproduções que variavam de retratos feitos por encomenda, a retratos

de personalidades, vistas de cidades ou lembranças de viagens. O cartão postal

adotou a fotografia e, em seguida, apareceram os colecionadores que

impulsionaram a produção dos ateliês fotográficos e das editoras que

aproveitaram a novidade para lançar diversas coleções especialmente ligadas à

vistas urbanas, reproduções de obras de arte ou a “pessoas importantes” ou

datas comemorativas.

Enquanto fonte de inspiração e referência, as origens do cartão

postal remontam aos cartões de voto, na China no século X e aos billets de visite,

utilizados no Renascimento, onde ambos se prestavam a inscrição de pequenas

mensagens. (ZEYONS apud MIRANDA, 1998, p. 13).

No entanto, a criação do cartão postal ocorreu em Viena, no dia 26

de janeiro 1869, graças ao austríaco Emannuel Hermann que lançou um novo tipo

de correspondência (Fig. 19), mais barata e simples, através de um artigo

intitulado “Acerca de um novo meio de correspondência postal” publicado no

“Neuen Freien Presse”.

“Era um cartão castanho claro, em cartolina dura sem ilustração, trazendo impressas no anverso, em arco, a inscrição “Correspondenz Karte” e o selo de 2 Neukreuger, além do tracejamento para o endereçamento. No reverso, apenas o espaço para a mensagem e a advertência do correio de que não se responsabilizaria pelo teor da correspondência”. (MIRANDA, 1998, p. 13)

Utilizado, em sua gênese, como uma forma simplificada de

comunicação, o cartão postal representou uma revolução no sistema postal

mundial. Na maioria dos países, as correspondências eram pagas pelo

destinatário no recebimento da encomenda. Por vezes, o recebedor recusava-se

a aceitar a correspondência por não poder pagar por ela, já que o preço variava

de acordo com a distância percorrida e, em geral, era alto demais.

45

Figura 19 – Correspondez-Karte, o primeiro cartão postal – 1869

Fonte: Vasquez, 2002b, p. 27

Apesar de ser uma correspondência aberta sua aceitação foi

imediata e, rapidamente se disseminou pelo mundo. Em apenas três meses de

criação, quase 3.000.000 de unidades de postais foram vendidas na Áustria

(VASQUEZ, 2002b, p. 25).

As ilustrações apareceram nos cartões postais no ano seguinte de

sua criação, em 1870, com os cartões de Besnardeau, sobre a guerra franco-

prussiana (MIRANDA, 1998, p.14). No entanto, na Inglaterra as impressões

ilustradas e particulares foram autorizadas apenas em 1894. Até essa data, toda a

produção estava ligada às Instituições Postais Oficiais.

A revolução postal encontrou na expansão dos meios de transporte

um dos maiores aliados na difusão de informações e no deslocamento de

pessoas. As viagens tornaram-se, cada vez mais comuns, deixando de ser

prerrogativa exclusiva da aristocracia.

46

O hábito de viajar consolidou a prática de se enviar cartões, no

entanto, diversos usos contribuíram para a difusão desse tipo de correspondência

no mundo: em períodos de guerra, o postal foi intensamente utilizado como um

instrumento seguro para o envio de noticias a parentes, visto que esse tipo de

correspondência praticamente não ficava retido pela censura. Usava-se para

enviar felicitações por datas festivas, condolências por falecimentos ou

simplesmente para enviar mensagens a amigos, contudo, foram os enamorados

que se destacaram na utilização dos postais em seus primeiros anos de criação.

Inicialmente, a frente do postal era destinada ao endereçamento e o

verso à mensagem. Com o surgimento dos cartões ilustrados, convencionou-se

considerar como parte frontal a face ilustrada e a mensagem passou a dividir,

com o endereçamento, o verso do cartão. A configuração conhecida atualmente,

foi criada por Frederick Hartmann, em 1902, que dividiu o verso do cartão em

duas partes (Fig. 20), deixando a área esquerda em branco para a mensagem e a

direita com um retângulo, no canto superior direito e três linhas horizontais para o

endereçamento (VASQUEZ, 2002b, p. 33).

Figura 20 – Frente e verso do cartão postal da Enseada de Botafogo - 1911 Fonte: Vasquez, 2002b

47

Segundo Vasquez (2002b, p. 56) o postal chegou através do

Decreto n.º 7695, de 28 de abril de 1880, autorizado pelo ministro da Agricultura,

Comércio e Obras Públicas Manuel Buarque de Macedo, responsável pela

circulação dessa nova forma de correspondência para o Império (Fig. 21). O

cartão-postal ilustrado contendo vistas do Brasil, só é introduzido cerca de 20

anos depois, na série Sud-Amérika, de Albert Aust, de Hamburgo. Impressa no

exterior, essa série chega ao País e é lançada em Recife, Salvador, Paraná, Pará

e Rio de Janeiro.

Nas primeiras décadas do século XX, os postais acompanharam as

transformações urbanas das cidades brasileiras, a reforma de Pereira Passos no

Rio de Janeiro, J. J. Seabra, em Salvador, e Antônio Lemos, em Belém, foram

retratadas pelos fotógrafos e estampadas nos postais. Os governantes

aproveitavam a publicidade para divulgar suas realizações.

A beleza do cartão-postal tornou-o um objeto de colecionismo, que

propiciou logo depois o surgimento dos primeiros álbuns especializados para

armazenar postais, derivados dos álbuns de retratos fotográficos que em décadas

anteriores tinham sido uma coqueluche na Europa.

Figura 21 – Bilhete postal pré-selado, um dos primeiros postais do Brasil – postado a 24/07/1893

Fonte: Vasquez, 2002

48

Figura 22 – Cartão postal da Ilha Fiscal no Rio de Janeiro – postado a 15/11/1898

Fonte: Vasquez, 2002

Figura 23 – Cartão postal do Ver-o-Peso em Belém – postado a 18/03/1908 Fonte: Vasquez, 2002

49

Figura 24 – Cartão postal da construção do Cristo Redentor no Rio de Janeiro – 1930 Fonte: Vasquez, 2002

2.6 Os Álbuns Fotográficos

Nesse mesmo contexto, surgiram os cadernos criados

especialmente para organizar e guardar as coleções pessoais que eram

chamados de cadernos-álbum. Para Carvalho e Lima (1997, p. 19) as origens do

álbum datam do século XIX. Eles eram ilustrados, inicialmente com ornamentos

apenas nas capas, mas, aos poucos, a decoração foi migrando para o interior de

suas páginas. O álbum, enquanto publicação surgiu com o propósito de reunir

reproduções sobre temas específicos, sobrepondo a imagem visual ao texto (Figs.

25, 26 e 27).

50

Neste trabalho, interessa-nos, sobretudo, os álbuns destinados a

apresentar aspectos de cidade, suas paisagens, construções e transformações.

A idéia de álbum de cidade tem como pressuposto a tentativa de apresentar uma síntese, ou seja, um conjunto articulado daquilo que foi selecionado como representativo dos grupos e lugares urbanos. (CARVALHO e LIMA, 1997, p. 19)

Figura 25 – Álbum Obras do novo abastecimento Figura 26 – Álbum Estrada de ferro do Paraná - 1884 de água no Rio de Janeiro - 1879/1882 Fonte: Turazzi, 2000 Fonte: Turazzi, 2000

O potencial promocional que a fotografia arquitetônica detinha,

também foi explorado por arquitetos, construtores e contratantes. Os álbuns de

Francisco de Paula Ramos de Azevedo são um exemplo de como a fotografia

podia divulgar trabalhos, profissionais e técnicas construtivas (CARVALHO &

WOLFF, 1998, p. 165). A administração pública, por sua vez, encontrou neles um

meio de divulgar suas obras e ações, em prol da promoção pessoal ou para

prestar contas a população de seus atos.

51

Na cidade de São Paulo, o primeiro álbum que retratou as

transformações urbanas ocorridas, a partir da segunda metade do século XIX, foi

o Álbum Comparativo da Cidade de São Paulo, 1862-1887, de Militão Augusto de

Azevedo, datado de 1887 (Fig. 27). Ele utiliza fotografias produzidas em 1862

como contraponto as novas imagens, registradas em 1887, tendo como referencia

os mesmos locais. (CARVALHO e LIMA, 1997, p. 20).

Figura 27 – Rua Direita – 1862

Fotografia: Militão Augusto de Azevedo Fonte: Fernandes Júnior, sd.

Exemplos como o de Militão Augusto de Azevedo podem ser

encontrados em diversas cidades o país. No Rio de Janeiro, como relatado

anteriormente, Marc Ferrez foi contratado para acompanhar fotograficamente a