Forestry Socio and Economic Research Journal - Portal ...

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Forestry Socio and Economic Research Journal - Portal ...

Forestry Socio and Economic Research Journal

Volume 13 Nomor 3, Desember Tahun 2016

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANMinistry of Environment and Forestry

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASIForestry Research, Development and Innovation Agency

Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

BOGOR - INDONESIA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI, KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN IKLIM

ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221

TERAKREDITASINo. 687/AU3/P2MI-LIPI/07/2015

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) No. 818/E/2015 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan memuat karya tulis ilmiah dari hasil-hasil penelitian bidang sosial, ekonomi dan .lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumber daya alam, kebakaran hutan dan lahan, , konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi global climate changeperubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali setahun (April, Agustus, Desember).

Forestry Journal Socio and Economic Research is an accredited journal, based on the decree of Director of Indonesian Science Institute (LIPI) No . . 818/E/2015 This journal publishes result research in forest socio-economics and environment which cover: socio economics on community, sociology forestry, political dan economic on forestry, social studies, environmental policy, forest resource economics, natural reources economics, agricultural economy, ecotourism ekonomy, furniture value chain, community forestry, forestry policy, public policy, climate change, ecology and landscpae management, conservation of natural resources, land and forest fire, global climate change, soil and water conservation, agro-climatology and environment, mitigation REDD+, adaptation to climate change. First published in 2001, accredited by LIPI in 2006 with number 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. The Journal published three times annually (April, August, and December).

PENANGGUNG JAWAB/PELINDUNG : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD) :

Ketua (Editorial in Chief) : Dr. Ir. Hariyatno Dwiprabowo, M.Sc. (Ekonomi Kehutanan, Badan Litbang dan Inovasi)

Editor Bagian (Section Editor) : 1. M. Zahrul Muttaqin,S.Hut,M.For.Sc. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 2. R. Deden Djaenudin,S.Si,M.Si. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI)

Mitra Bestari (Peer Reviewers) : 1. Prof. Dr. Ir. Herry Purnomo, M.Comp. (Kebijakan Kehutanan, Mitigasi, REDD+, Adaptasi Perubahan Iklim dan Furniture Value Chain, CIFOR)

2. Prof. Dr. Dudung Darusman, M.Sc. (Kebijakan Kehutanan, Institut Pertanian Bogor) 3. Dr. Ir. Boen M. Purnama (Ekonomi dan Sumberdaya Hutan, IPDN) 4. Prof. Dr. Ir. Hadi Susilo Arifin, M.Sc. (Ekonomi dan Manajemen Lanskap, IPB) 5. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. (Kebakaran Hutan dan Lahan, Perusakan Lingkungan

Hidup dan Global Climate Change, IPB) 6. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Sosial Ekonomi Kemasyarakatan, Kebijakan Publik, Perubahan

Iklim dan Konservasi Sumber Daya Alam, P3SEKPI) 7. Dr. Ir. Dodik R. Nurrochmat, M.Sc. (Politik dan Ekonomi Kehutanan, IPB) 8. Dr. Ir. A. Ngaloken Gintings, MS. (Konservasi Tanah dan Air, MKTI) 9. Dr. I Wayan Susi Dharmawan, S.Hut., M.Si. (Hidrologi dan Kesuburan Tanah, Pusat Litbang Hutan)

Anggota (Reviewer) : 1. Dr. Fitri Nurfatriani, S.Hut, M.Si. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 2. Dr. Ir. Retno Maryani, M.Sc. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 3. Dr. Mety Ekayani, S.Hut., M.Sc. (Resources Economics, Ecotourism Economics, Environmental Policy,

UGM) 4. Prof. Dr. Ir. Irsal. Las, MS. (Agroklimatologi dan Lingkungan, Balai Besar Litbang Sumberdaya

Pertanian) 5. Drs. Lukas R. Wibowo, M.Sc., Ph.D. (Sosiologi Kehutanan, P3SEKPI) 6. Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS. (Sosiologi Kehutanan dan Kehutanan Masyarakat, IPB) 7. Dr. Ir. Satria Astana, M.Sc. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 8. Prof. Herman Hidayat (Studi dan Kemasyarakatan, LIPI) 9. Dr. Ir. Erwidodo, MS. (Ekonomi Pertanian, Puslitsosek Pertanian) 10. Dr. Edi Basuno (Ekonomi Pertanian, CIVAS) 11. Dr. Ir. Triyono Puspitojati, M.Sc. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 12. Dra. Setiasih Irawanti, M.Si. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 13. Ir. Subarudi, M. Wood.Sc. (Sosiologi Kehutanan, P3SEKPI)

REDAKSI PELAKSANA (EDITORIAL TEAM) :Penyunting Bahasa (Copy Editor) : 1. Mohamad Iqbal, S.Hut., M.Si. 2. Dra. Wahyuning Hanurawati 3. Drh. Faustina Ida Harjanti, M.Sc.

Penyunting Format (Layout Editor) : Bintoro, S.Kom.Proof Reader : Gatot Ristanto, S.H., MM.Sekretariat (Secretariat) : 1. Ratna Widyaningsih, S.Kom. 2. Fulki Hendrawan, S.Hut. 3. Parulian Pangaribuan

Diterbitkan oleh (Published by):Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change)Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (Forestry Research, Development and Innovation Agency)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ministry of Environment and Forestry)Alamat ( ) : Jl. Gunung Batu No. 5 Po Box 272 Bogor 16118, IndonesiaAddressTelepon ( ) : 62-251-8633944PhoneFax. ( .) : 62-251-8634924FaxE-mail : [email protected]; [email protected] ( ) : www.puspijak.orgWeb

Volume 13 Nomor 3, Desember Tahun 2016

ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221

ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221

TERAKREDITASINo. 687/AU3/P2MI-LIPI/07/2015

Forestry Socio and Economic Research Journal

Volume 13 Nomor 3, Desember Tahun 2016

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANMinistry of Environment and Forestry

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASIForestry Research, Development and Innovation Agency

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI, KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

BOGOR - INDONESIA

Ucapan Terima Kasih

Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mitra bestari (peer reviewers) yang telah menelaah naskah yang dimuat pada edisi Vol. 13 No. 3 Desember tahun 2016 :

1. Dr. I Wayan S Dharmawan, S.Hut., M.Sc2. Dr. Ir. Boen M Purnama, M.Sc3. Prof. Ris. Djaban Tinambunan, MS4. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc

DAFTAR ISI

145 - 154

155 - 163

165 - 176

177 - 187

189 - 199

ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221

TERAKREDITASINo. 687/AU3/P2MI-LIPI/07/2015

Forestry Socio and Economic Research Journal

Volume 13 Nomor 3, Desember Tahun 2016

DAUR OPTIMAL TEGAKAN GMELINA PADA DUA PROYEK KARBON: MEMPERPANJANG DAUR DAN AFORESTASI (The Optimal Rotations of Gmelina Stand on Two Carbon Projects: engthening Rotation and Afforestation)LYonky Indrajaya & Satria Astana .................................................................................................

HARGA OPTIMAL TIKET MASUK WISATA ALAM BANTIMURUNG, SULAWESI SELATAN (Optimal Price of Admission Bantimurung Natural Park, South Sulawesi)Wahyudi Isnan ...............................................................................................................................

SINERGI TATA RUANG TERHADAP PELAKSANAAN REDD+: STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH (Synergy of Spatial Planning for REDD+ Implementation at Katingan District, Central Kalimantan)Nugroho Adi Utomo & Santun R. P. Sitorus .............................................................................

ORIENTASI MASYARAKAT KOTA BOGOR TERHADAP NILAI KENYAMANAN UDARA (The Orientation of Bogor's Society towardValue of Air Amenity)Andry Saputra, Ricky Avenzora, Dudung Darusman & Rachmad Hermawan ...................

AGROFORESTRI KALIWU DI SUMBA: SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGIS (Agroforestry Kaliwu in Sumba: A Sociological Perspective)Budiyanto Dwi Prasetyo ..............................................................................................................

JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN

Terbit : Desember 2016

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini bolehdiperbanyak tanpa ijin dan biaya.

UDC(OSDCF) 630*563Yonky Indrajaya & Satria Astana

Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: Memperpanjang Daur dan Aforestasi

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3, hal. 145-154.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daur optimal tegakan gmelina pada dua proyek karbon: memperpanjang daur dan aforestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hartman yaitu maksimasi keuntungan dengan sumber pendapatan dari kayu dan jasa lingkungan penyerapan karbon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga karbon akan memengaruhi daur optimal tegakan gmelina pada proyek karbon VCS memperpanjang daur tebang. Sementara itu, pada proyek aforestasi VCS, tingkat harga karbon tidak memengaruhi daur optimal Faustmann. Nilai NPV proyek aforestasi relatif lebih tinggi dibandingkan nilai NPV proyek memperpanjang daur tebangan.

Kata kunci: Daur optimal; gmelina; proyek karbon; NPV.

UDC(OSDCF) 630*907.11Wahyudi Isnan

Harga Optimal Tiket Masuk Wisata Alam Bantimurung, Sulawesi Selatan

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3, hal. 155-163.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis harga optimal tiket masukdan kesediaan membayar pengunjung wisata alam Bantimurung, Sulawesi Selatan dengan metode biaya perjalanan berbasis zona. Jumlah sampel sebanyak 117dengan metode convenience sampling. Analisis dilakukan dengan membuat fungsi permintaan wisata, kemudian mensimulasikan harga tiket masuk ke dalam fungsi persamaan permintaan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga optimal tiket masuk pada hargaRp. 75.000 dengan penerimaan sebesar Rp. 18.230.700.000. Rata-rata dari pengunjung bersedia membayar Rp. 118.032 dengan surplus konsumen Rp. 43.032. Kenaikan harga tiket masuk berimplikasi pada penerimaan optimal bagi pengelola dan ruang yang lebih luas bagi pengunjung dalam menikmati wisata alam Bantimurung.

Kata kunci: Wisata alam Bantimurung, harga optimal, kesediaan membayar.

UDC(OSDCF) 630*907Nugroho Adi Utomo & Santun R.P. Sitorus

Sinergi Tata Ruang terhadap Pelaksanaan REDD+: Studi Kasus di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3, hal. 165-176.

Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim adalah REDD+. Kabupaten Katingan terletak di provinsi pilot percontohan REDD+, Kalimantan Tengah. Masalah penurunan luasan hutan dan ekspansi perkebunan dan pertanian perlu memperhatikan tata ruang agar REDD+ berjalan, oleh karenanya perlu penelitian tata ruang dan REDD+. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan lahan, menganalisis inkonsistensi penggunaan lahan, menganalisis isi kebijakan, menganalisis pendapat stakeholder dan penyempurnaan RTRW. Hasil penelitian mendukung inisiatif REDD+ dapat berjalan di Kabupaten Katingan dengan penyempurnaan RTRW, melalui sinkronisasi inisiatif REDD+ dan RTRW Kabupaten serta akomodasi ruang inisiatif REDD+ pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya.

Kata kunci: Penggunaan lahan; penataan ruang; preferensi stakeholder; REDD+; Katingan.

UDC(OSDCF) 630*111.83Andry Saputra, Ricky Avenzora, Dudung Darusman & Rachmad Hermawan

Orientasi Masyarakat Kota Bogor terhadap Nilai Kenyamanan Udara

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3, hal. 177-187.

Partisipasi masyarakat diperlukan untuk merealisasikan program ameliorasi iklim mikro. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat, indeks kenyamanan udara, dan nilai willingness to pay (WTP) masyarakat. Data diperoleh melalui kuesioner dan survei lapangan kemudian dianalisis statistik dan deskriptif. Penelitian menunjukkan setiap kelurahan memiliki permasalahan berbeda terkait dengan faktor penyebab degradasi kenyamanan udara yang didukung oleh nilai THI tidak nyaman dan persepsi dari masyarakat bahwa terjadi peningkatan suhu udara dan kelembapan udara. Nilai WTP sejumlah Rp 12.413/KK/bulan menjadi solusi dalam ameliorasi iklim mikro Kota Bogor.

Kata kunci: Kenyamanan udara; Kota Bogor; Iklim mikro; willingness to pay.

ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221

UDC(OSDCF) 630*26Budiyanto Dwi Prasetyo

Agroforestri Kaliwu di Sumba: Sebuah Tinjauan Sosiologis

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3, hal. 189-199.

Agroforestri merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang populer di Indonesia terutama di daerah berlahan kritis dan kering. Sistem ini sangat membantu masyarakat desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahannya melalui fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Masyarakat tradisional Sumba mengenal sistem agroforestri dengan nama Kaliwu. Sistem ini telah diterapkan sejak lama dan merupakan bagian dari pengetahuan asli masyarakat Sumba dalam mengelola lahan secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek sosiologis di balik praktek kaliwu yang disinyalir manjadi faktor penentu kelestarian sistem ini dari generasi ke generasi. Penelitian dilakukan selama setahun pada 2009 di Desa Waimangura, Pulau Sumba. Pengumpulan data dilakukan melalui survey sosial terhadap 30 responden, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologis, kaliwu merupakan sebuah sistem pengetahuan pengelolaan lahan yang otentik dan terwariskan secara turun-temurun pada masyarakat Sumba. Kaidah-kaidah sosial (ketaatan pada nilai tradisional, pembagian kerja, manajemen konflik) dan lembaga sosial kelompok tani menjadi faktor sosial yang menopang keberlanjutan kaliwu di tengah masyarakat.

Kata kunci: Agroforestri, tradisional, kaliwu, perspektif sosiologis, sumba.

FORESTRY SOCIO AND ECONOMIC RESEARCH JOURNAL

Date of issue : December 2016

The discriptors given are keywords. The abstract sheet may be reproducedwithout permission or charge.

UDC(OSDCF) 630*563Yonky Indrajaya & Satria Astana

The Optimal Rotations of Gmelina Stand on Two Carbon Projects: Lengthening Rotation and Afforestation

Forestry Socio and Economic Research Journal Vol. 13 No. 3, p. 145-154.

This study aimed to analyze the optimal rotation of gmelina forest on two carbon projects: Lengthening rotation and afforestation. The method used was by using Hartman method, by maximizing profit with the revenue source from timber and carbon seqeustration project. The results showed that carbon price will affect the optimal rotation for the project of lengthening forest rotation. Meanwhile, for afforestation project, carbon price level had no effect to the optimal rotation of gmelina stands. The NPV value of the afforestation project was relatively higher compare to the NPV value of the lengthening forest rotation.

Keywords: Optimal rotation; gmelina; carbon projec;, NPV.

UDC(OSDCF) 630*907.11Wahyudi Isnan

Optimal Price of Admission Bantimurung Natural Park, South Sulawesi

Forestry Socio and Economic Research Journal Vol. 13 No. 2, p. 85-106.

The study aims to analyze optimal price of admission and willingness to pay for visitors of Bantimurung natural park (NP), South Sulawesi. Number of samples taken 117by the method of convenience sampling. Analysis were done by creating a tourism demand function which simulated the price of admission into the function of tourist demand equation. The results showed that the optimal price of admission is at the price of Rp. 75,000. At the optimal price of admission Rp. 75,000 the NP would earn revenues of Rp. 18.2307 billion. Value of willingness to pay average of visitors is Rp. 118,032 and consumer surplus of Rp. 43,032.The increase in the price of admission implications for optimal revenue to managers and greater space for visitors to enjoy the Bantimurung NP.

Keywords: Bantimurung natural park, optimal price, willingness to pay.

UDC(OSDCF) 630*907Nugroho Adi Utomo & Santun R.P. Sitorus

Synergy of Spatial Planning for REDD+ Implementation at Katingan District, Central Kalimantan

Forestry Socio and Economic Research Journal Vol. 13 No. 3, p. 165-1176.

One effort to mitigate climate change is by perform the REDD+. Katingan District is located in the REDD+ pilot project Province of Central Kalimantan. Expansion of plantation and agriculture sectors growing rapidly. Further study on spatial plan and REDD+ need to be done. This study aims to analyze land use change, land use inconsistencies, contents of policies, preferences of stakeholder, and improvement of spatial plan. The results of the study are support the REDD+ initiatives implemented in RTRW, through synchronization of REDD+ initiatives and space allocation for REDD+ initiatives should be placed in protected areas and partially in cultivated areas.

Keywords: Land use; spatial planning; stakeholder preferences; REDD+; Katingan.

UDC(OSDCF) 630*111.83Andry Saputra, Ricky Avenzora, Dudung Darusman & Rachmad Hermawan

The Orientation of Bogor’s Society toward Value of Air Amenity

Forestry Socio and Economic Research Journal Vol. 13 No. 3, p. 177-187.

Public participation is needed in realizing micro-climate amelioration program. This research aims to analyze public perception, air amenity index, and willingness to pay (WTP). Data was collected through questionnaires and field survey then analyzed statistically and descriptively. The research showed that each village facing different problems related to the causes of the air amenity degradation that supported by the value of Temperature Humidity Index which was uncomfortable and according to the public perception that there was an increasing of the air temperature and humidity. The value of WTP was Rp 12,413/family/month become solution of the micro-climate amelioration in Bogor City.

Keywords: .Air amenity; Bogor City; micro-climate; willingness to pay

ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221

UDC(OSDCF) 630*26Budiyanto Dwi Prasetyo

Agroforestry Kaliwu in Sumba: A Sociological Perspective

Forestry Socio and Economic Research Journal Vol. 13 No. 3, p. 189-199.

Agroforestry is a land management system that is already popular in Indonesia. Such system has helped farmers to increase their agricultural production, social life, and ecological stability. Traditional community in Sumba has applied agroforestry since long time ago and known as Kaliwu. This becomes one of indigenous knowledge, as Kaliwu is a system that is socially constructed through an intensive interaction between local people and its environment and transmitted from generation to generation. This study sought to convey sociological aspects that are suspected as the key factors that made this system socially existed up until now. The study was conducted a year in 2009 in Desa Waimangura, Sumba Island. This is a social research, which employs several data collection techniques such as social survey towards 30 respondents, in-depth interview, observation, and literature review. Data have been analyzed through quantitative and qualitative procedures. The results indicated that sociologically, Kaliwu is a knowledge system of traditional land management that has been constructed along with the socio-historical practices experienced by indigenous people. Social norms (adherence to traditional values, division of labour systems, conflict management) and social institution such as farmer group become the social factors that play significant role to make kaliwu sustainable.

Keywords: Agroforestry, traditional, kaliwu, sociological perspective, sumba.

145JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 145-154

DAUR OPTIMAL TEGAKAN GMELINA PADA DUA PROYEK KARBON: MEMPERPANJANG DAUR DAN AFORESTASI

(The Optimal Rotations of Gmelina Stand on Two Carbon Projects: Lengthening Rotation and Afforestation)

Yonky Indrajaya & Satria Astana1 2

1Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry, Jl. Raya Ciamis-Banjar km 4, Ciamis, IndonesiaEmail: [email protected]

2Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan IklimJl. Gunung Batu No.5, Bogor, Indonesia

Email: [email protected]

Diterima 22 November 2016, direvisi 25 November 2016, disetujui 12 Desember 2016

ABSTRACT

Forest plantation may contribute economically and socially as a provider of wood raw materials for industry and providing jobs for local people. In addition, forest plantation may also contribute as watershed protection and carbon sequestration. Projects on carbon sequestration from plantation forest can be conducted in two types: (1) afforestation and (2) lengthening forest rotation. One of the potential carbon markets operationalized in the field is voluntary market with Verified Carbon Standard mechanism. This study aimed to analyze the optimal rotations of gmelina forests on two carbon projects: lengthening rotation and afforestation. The method used in this study was by using Hartman model ( ) by maximizing profit with the revenue source from timber and carbon sequestration i.e. Faustmannproject. The results of this study showed that carbon price will affect the optimal rotation for lengthening forest rotation of VCS project. Meanwhile, for VCS afforestation project, carbon price had no effect on the optimal rotation on gmelina forest. The NPV value of afforestation project was relatively higher than that of NPV value of lengthening forest rotation project, since the amount of carbon that can be credited relatively higher in afforestation project.

Keywords: Optimal rotation; gmelina; carbon projec; NPV.

ABSTRAK

Hutan tanaman dapat berkontribusi secara ekonomi dan sosial yaitu penyedia bahan baku kayu untuk industri dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, hutan tanaman dapat pula berkontribusi dalam pengaturan tata air dan penyerapan karbon. Proyek perdagangan karbon untuk hutan tanaman dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan pembangunan hutan tanaman baru di lahan terbuka ( ) dan aforestasimemperpanjang daur tebangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daur optimal tegakan gmelina pada dua proyek karbon: memperpanjang daur dan aforestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Faustmann yang dimodifikasi (yaitu Hartman) yaitu maksimasi keuntungan dengan sumber pendapatan dari kayu dan jasa lingkungan penyerapan karbon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga karbon akan memengaruhi daur optimal tegakan gmelina pada proyek karbon VCS memperpanjang daur tebang. Sementara itu, pada proyek aforestasi VCS, tingkat harga karbon tidak memengaruhi daur optimal Faustmann. Nilai NPV proyek aforestasi relatif lebih tinggi dibandingkan nilai NPV proyek memperpanjang daur tebangan karena jumlah karbon yang dapat dikreditkan relatif lebih tinggi pada proyek aforestasi.

Kata kunci: .Daur optimal; gmelina; proyek karbon; NPV

146

Pada umumnya, penentuan daur tebang hutan tanaman termasuk hutan rakyat dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, apabila hanya mempertimbangkan kayu sebagai sumber pendapatan (Indrajaya & Siarudin, 2013; Indrajaya & Siarudin, 2015a). Apabila tidak hanya kayu yang diperhitungkan sebagai sumber pendapatan (misalnya ditambah penjualan jasa lingkungan karbon), maka daur optimal tegakan hutan dapat berubah tergantung pada besarnya pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa lingkungan tegakan hutannya dan waktu dilakukannya pembayaran jasa lingkungan tersebut. Besarnya pendapatan dan tata waktu penjualan jasa lingkungan karbon tersebut dipengaruhi oleh mekanisme yang digunakan dalam penjualan jasa lingkungan karbon.

Penelitian tentang pengaruh penjualan jasa lingkungan karbon terhadap daur optimal tegakan hutan tanaman telah banyak dilakukan di berbagai tempat di dunia pada berbagai jenis pohon hutan tanaman (Asante & Armstrong, 2016; Diaz-Balteiro & Rodriguez, 2006, Foley & Galik, 2009; Hoel, Holtsmark, 2014; Huang & Kronrad, 2006; Köthke & Dieter, 2010; Zhou & Gao, 2016). Olschewski and Benitez (2010) dalam penelitiannya di Ekuador pada jenis Cordia alliodora menemukan bahwa proyek aforestasi CDM dapat memperpanjang daur hingga dua kali lipat dibandingkan apabila tanpa proyek karbon. Sementara itu, Galinato and Uchida (2011) menemukan bahwa pada jenis yang cepat tumbuh, daur relatif tidak elastis terhadap harga karbon dibandingkan dengan jenis yang lambat tumbuh. Pada proyek CDM, jumlah karbon yang dapat dikreditkan adalah jumlah karbon total dari suatu tegakan hutan proyek aforestasi. Sementara itu, pada proyek karbon sukarela, jumlah karbon yang dapat dikreditkan pada proyek aforestasi adalah jumlah rata-rata karbon tersimpan dalam satu daur tebang. Jumlah karbon dapat memengaruhi daur optimal tegakan hutan tanaman. Penelitian tentang tambahan pendapatan dari jasa lingkungan karbon pada hutan tanaman ini belum banyak dilakukan di Indonesia. Padahal, penelitian ini cukup penting untuk dilakukan mengingat potensinya dalam memberikan tambahan pendapatan bagi petani pengelola hutan tanaman dan perbaikan lingkungan.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan hutan rakyat penting sebagai salah satu pemasok kayu di Indonesia, karena semakin rendahnya produksi kayu dari hutan alam dan belum optimalnya pembangunan hutan tanaman (Astana et al., 2014; Diniyati & Awang, 2010). Salah satu jenis hutan rakyat yang banyak diusahakan oleh masyarakat di wilayah Priangan Timur (Kota Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya) adalah jenis gmelina (Gmelina arborea Roxb.). Alasan pemilihan jenis gmelina oleh masyarakat adalah karena harga kayunya yang relatif tinggi (kurang lebih sama dengan jenis sengon) dengan tingkat pertumbuhan yang relatif cepat (Roshetko, Mulawarman, & Purnomosidhi, 2004). Karena kualitas dan penampakannya yang relatif sama dengan sengon, kayu gmelina dapat mensubstitusi kayu sengon pada beberapa keperluan.

Selain berfungsi untuk memproduksi kayu, hutan rakyat sebagai kumpulan pohon hutan dapat pula berfungsi lingkungan, yaitu dalam pengaturan tata air dan penyerapan karbon. Penjualan jasa lingkungan penyerapan karbon telah cukup lama digagas oleh para pihak dan telah diimplemen-tasikan di beberapa negara di dunia melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism-CDM) sektor kehutanan yaitu dengan proyek aforestasi dan reforestasi. Selain itu, keberadaan pasar karbon sukarela cukup penting keberadaannya di dunia dengan pertumbuhan yang cukup tinggi (Peters-Stanley, Hamilton, & Yin, 2012). Salah satu mekanisme dalam pasar karbon sukarela adalah VCS (Verified Carbon Standard) yang telah banyak diimplemen-tasikan sejak 2008 (Kollmuss, Lazarus, Lee, LeFranc, & Polycarp, 2010). Proyek karbon hutan tanaman yang mungkin dilakukan oleh pengelola hutan tanaman adalah dengan cara meningkatkan jumlah karbon tersimpan rata-rata dalam setiap daurnya (Verified Carbon Standard, 2013a, 2013b) dengan cara aforestasi atau memperpanjang daur tebang. Kedua cara tersebut dapat dilakukan tergantung dari kondisi lahan yang ada. Pada kondisi dimana hutan rakyat gmelina telah dikembangkan secara masif, memperpanjang daur tebang tentu lebih tepat dilakukan. Sementara itu, apabila lahan kosong atau padang rumput tersedia cukup luas, maka proyek aforestasi mungkin lebih tepat untuk dikembangkan.

Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: ..... (Yongky Indrajaya & Satria Astana)

Keuntungan maksimum dari penjualan kayu dan jasa lingkungan karbon secara matematis adalah:

Jasa lingkungan karbon mulai dibayarkan ketika C t> C yaitu pada saat jumlah karbon tersimpan baseline

dalam biomassa tegakan gmelina lebih tinggi daripada rata-rata karbon tersimpan dalam bio-massa baseline. Pembayaran jasa lingkungan karbon dihentikan pada saat akumulasi karbon tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina sama dengan rata-rata karbon tersimpan dalam biomassa tegak-an gmelina dalam satu daur proyek, yaituPenelitian ini menggunakan dua jenis proyek karbon, yaitu: (1) aforestasi dimana pembangunan hutan tanaman gmelina dimulai dari padang rumput dengan nilai baseline sebesar 1,6 ton CO /ha (IPCC, 2006), dan (2) memperpanjang 2

daur tebang gmelina (yaitu baseline merupakan rata-rata karbon tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina yang dikelola apabila hanya memper-timbangkan kayu sebagai sumber pendapatan). Berdasarkan penelitian Indrajaya & Siarudin (2015a), daur optimal gmelina adalah 10 tahun dengan rata-rata jumlah karbon tersimpan dalam tegakan gmelina adalah 62,70 ton CO /ha. 2

Penelitian ini mengasumsikan tidak terjadinya kebocoran (leakage) dalam proyek karbon.

Berat biomassa tegakan gmelina dihitung dengan menggunakan persamaan allometrik yang dibuat oleh (Agus, 2001), yaitu:

2 0.99 AGB (t) = 0.06 (D(t) H(t)) (4)

Dimana AGB merupakan berat biomassa pohon (kg/pohon), D merupakan diameter setinggi dada

(cm) pada tahun ke- t dan H merupakan tinggi total

(meter) pada tahun ke- t. Model estimasi pertum-

buhan gmelina yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada model pertumbuhan yang telah digunakan sebelumnya (Indrajaya & Siarudin, 2015a; Indrajaya & Siarudin, 2015b; Siarudin, Indrajaya, Suhaendah, & Badrunasar, 2014). (Fraksi karbon dalam biomassa adalah sebesar 0,47 (IPCC, 2006). Jumlah karbondioksida yang tersimpan dalam biomassa dihitung dengan mengalikan jumlah karbon tersimpan dalam biomassa dengan rasio berat molekul CO dan unsur 2

C, yaitu 44/12.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daur optimal tegakan gmelina pada dua proyek karbon: memperpanjang daur dan aforestasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan hutan rakyat untuk mitigasi perubahan iklim.

II. METODE PENELITIAN

A. Daur Faustmann

Daur Faustmann ditentukan berdasarkan nilai kiwari atau Net Present Value (NPV) dari tegakan gmelina yang dihitung untuk semua rotasi/rotasi tak terhingga (Indrajaya & Siarudin, 2015a) dimana kayu menjadi satu-satunya sumber pendapatan dari tegakan hutan tanaman gmelina. Pada penelitian ini, karena proses verifikasi dan pembayaran jasa lingkungan karbon dilakukan tahunan, maka variabel waktu yang digunakan adalah variabel diskrit. Persamaan Faustmann untuk menentukan daur optimal secara finansial yaitu:

Keterangan:3p = harga kayu net biaya penebangan per m

3(Rp/m )K = biaya pembangunan hutan tanaman gmelina

(Rp/ha), dani = suku bunga riil (%)

Daur optimal Faustmann (T) diperoleh ketika nilai NPV maksimum.

B. Daur Hartman

Daur Hartman merupakan modifikasi dari Faustmann dengan tambahan pendapatan dari penjualan jasa lingkungan karbon. NPV karbon merupakan jumlah pembayaran jasa lingkungan penyerapan karbon yang dibayarkan pada tahun tertentu hingga mencapai batas maksimum jumlah karbon yang dapat dikreditkan:

p = harga karbon (Rp/ton Co )c 2

C = jumlah karbon tersimpan dalam biomassa t

tegakan gmelina pada waktu c (ton CO )2

147

NPVkayu = ps(T) – K(1+r)T

(1) (1+r)T–1

NPVkarbon = (2) ST

t=1pcCt(1+r)T-t

(1+r)T–1

JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 145-154

kayu+karbonmax NPV =T

T T–tps(T)–K(1+r) +å p C (1+r)t=1 c t

T–1(1+r)

T

å C = Ct=1 t T

T –

(3)

Data ekonomi pengelolaan hutan tanaman gmelina yang digunakan merujuk pada Indrajaya & Siarudin (2015a), yaitu: (1) biaya penanaman gmelina adalah sebesar Rp14.590.000 per ha, (2)

3harga kayu per m adalah Rp500.000, (3) biaya pemanenan sebesar Rp50.000, dan (4) suku bunga riil yang digunakan adalah sebesar 4%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar tahun 2015 yaitu Rp13.389 (World Bank, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2016 di Kabupaten Banjar dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Indrajaya & Siarudin (2015a) dan Indrajaya & Siarudin (2015b).

B. Karbon Tegakan Gmelina dalam proyek VCS

Verified Carbon Standard (VCS) merupakan salah satu pasar karbon sukarela berdasarkan sistem baseline and crediting yang menggunakan mekanisme sertifikasi bahwa proyek menyebabkan penurunan emisi gas rumah kaca secara aktif (Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2013). Pada umumnya proyek yang mengikuti VCS adalah proyek yang tidak dapat mengikuti CDM, karena tidak memenuhi syarat CDM atau karena tidak adanya metodologi dalam CDM. Dewan Nasional Perubahan Iklim (2013) melaporkan bahwa hingga tahun 2013, proyek VCS yang telah dikembangkan di Indonesia adalah sebanyak 11 proyek, dan telah menghasilkan 2,9 juta VCU (Verified Carbon Unit).

Dalam penelitian ini, proyek karbon yang dianalisis adalah memperpanjang daur tebangan tegakan gmelina (A) dan pembangunan tegakan gmelina di tanah kosong/aforestasi (B). Oleh karenanya, baseline yang digunakan pun berbeda untuk dua proyek karbon tersebut. Untuk proyek A, baseline yang digunakan adalah jumlah karbon rata-rata tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina apabila hanya mempertimbangkan kayu sebagai satu-satunya pendapatan dari tegakan gmelina,

yaitu tegakan pada daur Faustmann. Daur Faustmann tegakan gmelina berdasarkan Indrajaya and Siarudin (2015a) adalah 10 tahun, yaitu dengan nilai Land Expectation Value (LEV) sebesar Rp57.979.645. Jumlah rata-rata karbon tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina daur 10 tahun adalah sebesar 62,70 ton CO equivalent/ha (Tabel 2

1). Sementara itu, pada proyek B, baseline diasumsikan adalah sebesar 1,6 ton CO /ha.2

Jumlah kredit karbon yang dapat dibayarkan pada proyek A disajikan dalam kolom 4 (Tabel 1). Karena proyek A merupakan proyek karbon dengan memperpanjang daur tebangan, maka jumlah karbon yang dapat dikreditkan adalah selisih rata-rata jumlah karbon tersimpan dalam biomassa setelah tahun ke-10 (kolom 5). Pada tahun ke-10 proyek A, jumlah karbon yang dapat dikreditkan adalah nol, karena jumlah karbon tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina pada tahun ke-10 sama dengan . Semakin lama baselinedaur tebang, semakin tinggi jumlah karbon yang dapat dikreditkan, misalnya pada tahun ke-11, jumlah karbon yang dikreditkan pada proyek A adalah sebesar 4,88 ton CO /ha, sementara itu 2

pada tahun ke-20 jumlah karbon yang dapat dikreditkan adalah sebesar 36,13 ton CO /ha. Pada 2

proyek B, jumlah karbon yang dapat dikreditkan dapat dihitung mulai tahun ke-1, karena baselineyang digunakan adalah nol. Penerbitan VCU dimulai pada tahun ke-6 proyek A dan tahun ke-1 proyek B.

Tabel 2 menunjukkan detail jumlah dan waktu penerbitan VCU proyek A dan B. Proses verfikasi untuk penerbitan VCU diasumsikan dilakukan pada tahun yang sama diterbitkannya VCU. Jumlah VCU yang diterbitkan pada proyek A pada tahun ke-6 adalah sebesar 4,88 ton CO /ha. Jumlah ini 2

adalah selisih dari rata-rata karbon tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina daur 11 tahun dengan baseline (yaitu daur 10 tahun). Memper-panjang daur selama satu tahun akan menambah jumlah CO yang tersimpan dalam biomassa 2

tegakan gmelina sebanyak 4,88 ton/ha. Sementara itu, pada proyek dengan daur 12 tahun, atau memperpanjang daur tebang selama dua tahun, maka jumlah tambahan CO yang dapat diserap 2

adalah sebanyak 9,44 ton CO yang penerbitan 2

VCUnya juga dilakukan dimulai pada tahun ke-6. Jumlah maksimum VCU maksimum yang dapat diterbitkan pada tahun ke-6 proyek A adalah sebanyak 11,81 ton CO /ha, sehingga misalnya 2

148Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: ..... (Yongky Indrajaya & Satria Astana)

149

Wak

tu

(Tim

e)

(Tah

un/

Yea

r)

CO

2 te

rsim

pan

d

alam

bio

mas

sa

di a

tas

per

muk

aan

ta

nah

(C

O2

stor

ed

in a

bove

gro

und

biom

ass)

(t

on

CO

2/h

a)

Rat

a-ra

ta C

O2

(CO

2 av

erag

e)

(to

n C

O2/

ha)

Dat

a d

asar

B

asel

ine

(t

on

CO

2/h

a)

Jum

lah

kar

bo

n k

red

it

Am

ount

of c

redi

ted

CO

2 (t

on

CO

2/h

a)

Tam

bah

an

Add

ition

ality

(t

on

CO

2/h

a)

1

2 3

4 =

2-3

5

= 1

-3

A

B

A

B

A

B

1 6,

06

6,06

62

,70

1,60

-5

6,64

4,

46

-56,

64

4,46

2 19

,85

12,9

5 62

,70

1,60

-4

9,74

11

,35

-42,

85

18,2

5

3 34

,00

19,9

7 62

,70

1,60

-4

2,73

18

,37

-28,

7032

,40

4 47

,63

26,8

8 62

,70

1,60

-3

5,81

25

,28

-15,

07

46,0

3

5 60

,41

33,5

9 62

,70

1,60

-2

9,11

31,9

9 -2

,29

58,8

1

6 72

,23

40,0

3 62

,70

1,60

-22,

6738

,43

9,53

70

,63

7 83

,02

46,1

7 62

,70

1,60

-1

6,53

44

,57

20,3

281

,42

8 92

,80

52,0

0 62

,70

1,60

-1

0,70

50

,40

30,1

091

,20

9 10

1,58

57

,51

62,7

0 1,

60

-5,1

9 55

,91

38,8

8 99

,98

10

109,

41

62,7

0 62

,70

1,60

0,

00

61,1

0 46

,71

107,

81

11

116,

32

67,5

7 62

,70

1,60

4,

8865

,97

53,6

311

4,72

12

122,

38

72,1

4 62

,70

1,60

9,

44

70,5

4 59

,68

120,

78

13

127,

63

76,4

1 62

,70

1,60

13

,71

74,8

1 64

,93

126,

03

14

132,

12

80,3

9 62

,70

1,60

17

,69

78,7

9 69

,42

130,

52

15

135,

91

84,0

9 62

,70

1,60

21

,39

82,4

9 73

,21

134,

31

16

139,

05

87,5

2 62

,70

1,60

24

,83

85,9

2 76

,35

137,

45

17

141,

58

90,7

0 62

,70

1,60

28

,01

89,1

0 78

,88

139,

98

18

143,

55

93,6

4 62

,70

1,60

30

,94

92,0

4 80

,85

141,

95

19

145,

00

96,3

4 62

,70

1,60

33

,65

94,7

4 82

,31

143,

40

20

145,

99

98,8

3 62

,70

1,60

36

,13

97,2

3 83

,29

144,

39

Tab

el 1

. C

Oeq

uiva

len

t te

rsim

pan

dal

am b

iom

assa

teg

akan

gm

elin

a da

n ju

mla

h k

redi

t C

O e

quiv

alen

t2

2

Tab

le 1

. C

O s

tore

d in

gm

elin

a fo

rest

bio

mas

s an

d th

e am

ount

of

CO

cre

dite

d2

2

Ket

eran

gan

():

A

= p

roye

k V

CS

den

gan

mem

per

pan

jan

g da

ur t

eban

gan

gm

elin

a; B

= p

roye

k V

CS

den

gan

keg

iata

n a

fore

stas

i (R

emar

kA

= V

CS

proj

ect o

f le

ngth

enin

g fo

rest

rot

atio

n of

gm

elin

a st

and;

B =

VC

S pr

ojec

t of

affo

rest

atio

n)Su

mb

er (

):

Sour

ceD

ata

seku

nde

r di

ola

h (

Ana

lysi

s of

sec

onda

ry d

ata)

Per

ubah

an ju

mla

h

CO

2 te

rsim

pan

ka

ren

a p

ertu

mbu

han

(C

hang

es o

f CO

2 du

e to

gro

wth

of g

mel

ina

stan

d)

(to

n C

O2/

ha)

Un

it k

arb

on

te

rver

ifik

asi

yan

g te

rsed

ia

pad

a ta

hun

ke-

t (V

erifi

ed

carb

on u

nit

av

aila

ble

at y

ear

t)

(to

n C

O2/

ha)

6 7

A

B

A

B

0,0

6,06

0,

0 6,

06

13,7

9 13

,79

0,0

13,7

9

14,1

5 14

,15

0,0

14,1

5

13,6

3 13

,63

0,0

13,6

3

12,7

912

,79

0,0

12,7

9

11,8

1 11

,81

11,8

1 11

,81

10,8

010

,80

10,8

010

,80

9,78

9,78

9,

789,

78

8,78

8,78

8,

78

8,78

7,83

7,83

7,

83

7,83

6,92

6,

92

6,92

6,

92

6,06

6,

06

6,06

6,

06

5,25

5,25

5,

25

5,25

4,49

4,49

4,

49

4,49

3,79

3,

79

3,79

3,

79

3,14

3,

14

3,14

3,

14

2,53

2,

53

2,53

2,

53

1,97

1,

97

1,97

1,

97

1,46

1,

46

1,46

1,

46

0,98

0,

98

0,98

0,

98

JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 145-154

150

Rot

atio

n)

Yea

r)

Un

it k

arb

on

ter

veri

fika

si p

ada

tah

un k

e-t

(VC

U in

yea

r t)

T

ota

l VC

U(t

on

CO

2/h

a)1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

11

B

B

B

B

B

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

1 6,

06

0,00

6,

06

2 6,

06

5,30

0,00

12

,9

3 6,

06

12,3

1

0,

00

19,9

7

4 6,

06

13,7

9 5,

43

0,

00

26,8

8

5 6,

06

13,7

9 12

,14

0,

00

33,5

9

6 6,

06

13,7

9 14

,15

4,43

4,88

4,

88

40,0

3

7 6,

06

13,7

9 14

,15

10,5

7

9,44

9,

44

46,1

7

8 6,

06

13,7

9 14

,15

13,6

3 2,

77

11,8

1

1,90

13,7

1 52

,00

9 6,

06

13,7

9 14

,15

13,6

3 8,

28

11,8

1

5,88

17,6

9 57

,51

10

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

0,69

9,58

21,3

9 62

,70

11

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

5,56

10,8

02,

22

24

,83

67,5

7

12

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

10,1

310

,80

5,40

28,0

1 72

,14

13

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

2,58

8,

33

30

,94

76,4

1

14

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

6,56

9,

78

1,

26

33

,65

80,3

9

15

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

10,2

6 9,

78

3,

74

36

,13

84,0

9

16

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

10,8

0 9,

78

2,90

6,

01

38

,40

87,5

2

17

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

10,8

0 9,

78

6,08

8,

09

40

,47

90,7

0

18

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

10,8

0 9,

78

9,02

8,

78

1,

19

42

,36

93,6

4

19

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

10,8

0 9,

78

9,78

8,

78

1,95

2,

89

44

,06

96,3

4

20

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

10,8

0 9,

78

9,78

8,

78

4,43

4,

43

45

,60

98,8

3

21

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

10,8

0 9,

78

9,78

8,

78

6,70

5,

80

46

,97

101,

10

22

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

10,8

0 9,

78

9,78

8,

78

8,77

7,

03

48

,20

103,

17

23

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

10,8

0 9,

78

9,78

8,

78

8,78

7,

83

1,87

0,

28

49,2

8 10

5,05

24

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

10,8

0 9,

78

9,78

8,

78

8,78

7,

83

3,58

1,

23

50,2

2 10

6,76

25

6,06

13

,79

14,1

5 13

,63

12,7

911

,81

11,8

110

,80

10,8

0 9,

78

9,78

8,

78

8,78

7,

83

5,11

2,

05

51,0

4 10

8,29

Tab

el 2

. Ju

mla

h k

redi

t C

O p

ada

tiap

dau

r da

n w

aktu

pen

erb

itan

VC

U2

Tab

le 2

. T

he a

mou

nt o

f C

O c

redi

t and

tim

e fo

r re

leas

ing

VC

U2

Ket

eran

gan

():

A

= p

roye

k V

CS

den

gan

mem

per

pan

jan

g da

ur t

eban

gan

gm

elin

a; B

= p

roye

k V

CS

den

gan

keg

iata

n a

fore

stas

i (R

emar

kA

= V

CS

proj

ect o

f le

ngth

enin

g fo

rest

rot

atio

n of

gm

elin

a st

and;

B =

VC

S pr

ojec

t of

affo

rest

atio

n)Su

mb

er (

):

Sour

ceD

ata

seku

nde

r di

ola

h (

Ana

lysi

s of

sec

onda

ry d

ata)

Dau

r (

(Tah

un/

A

11

12 13

14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: ..... (Yongky Indrajaya & Satria Astana)

151

pada daur 13 tahun, penerbitan jumlah VCU yang diterbitkan adalah sebanyak 11,81 ton CO /ha pada 2

tahun ke-6, dan 1,9 ton CO /ha pada tahun ke-7.2

Pada proyek B, karena baseline yang digunakan relatif kecil, atau pembangunan tegakan gmelina dilakukan di padang rumput, maka pada tahun ke-1 dimana tegakan gmelina mulai tumbuh, telah ada tambahan karbon tersimpan dalam biomassa di lahan tersebut, yaitu sebesar 4,46 ton CO2

equivalent per ha. Jumlah karbon yang dapat dijual dalam bentuk VCU pada proyek B lebih besar dibandingkan dengan proyek A karena pada proyek B, baselinenya relatif lebih rendah dibandingkan baseline pada proyek A. Misalnya, pada daur 11 tahun, proyek A hanya dapat menambah karbon tersimpan sebanyak 4,88 ton CO /ha, sedangkan 2

proyek B dapat menambah karbon tersimpan sebanyak 65,97.

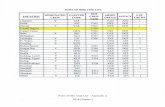

C. Daur Optimal Tegakan Gmelina dalam Proyek Karbon

Daur optimal tegakan gmelina pada proyek karbon sangat ditentukan oleh tingkat harga karbon yang digunakan dalam perhitungan. Harga karbon yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5, 10, 20, dan 50 USD/ton CO berdasarkan laporan dari 2

Peters-Stanley et al. (2012) yang menyebutkan bahwa harga karbon dunia berada pada kisaran 0-

100 USD/ton CO . Nilai NPV dari proyek A pada 2

beberapa harga karbon disajikan dalam Tabel 3.Tabel 3 menunjukkan bahwa peningkatan harga

karbon berkorelasi positif dengan daur tebangan, yaitu semakin tinggi harga karbon daur optimal akan semakin panjang. Semakin tinggi tingkat harga karbon, semakin besar insentif untuk menunda penebangan tegakan gmelina karena semakin besarnya jumlah rata-rata karbon yang dapat tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina untuk dijual sebagai jasa lingkungan karbon. Hasil penelitian ini kurang lebih sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrajaya and Siarudin (2015) pada hutan tanaman manglid yang juga meng-analisis pengaruh pembayaran jasa lingkungan karbon pada proyek perpanjangan daur tebang. Namun pada tingkat harga yang sama, daur tebang gmelina relatif kurang sensitif terhadap harga karbon dibandingkan dur tegakan manglid. Misalnya, pada tingkat harga 50 USD/ton CO , 2

waktu penundaan penebangan tegakan gmelina dan manglid berturut-turut adalah 6 dan 9 tahun. Hal ini terjadi karena jenis gmelina relatif cepat tumbuh dibandingkan dengan jenis manglid, dan pembayaran jasa lingkungan karbon (atau penerbitan VCU) dimulai relatif lebih cepat pada tegakan gmelina. Sementara itu, pada proyek karbon penanaman tegakan gmelina dari lahan kosong (aforestasi) hasilnya ditampilkan dalam Tabel 4.

Daur (Rotation) (Tahun/Year)

Harga karbon (Carbon price)

0 USD/tCO2 5 USD/tCO2 10 USD/tCO2 20 USD/tCO2 50 USD/tCO2

6 41.161.061 42.223.530 43.285.998 45.410.936 51.785.748

7 49.412.418 51.375.390 53.338.362 57.264.305 69.042.136

8 54.285.508 57.009.940 59.734.373 65.183.237 81.529.830

9 56.906.517 60.277.771 63.649.026 70.391.534 90.619.060

10 57.979.645 61.912.920 65.846.195 73.712.744 97.312.393

11 57.968.954 62.383.179 66.797.404 75.625.855 102.111.206

12 57.192.568 62.023.136 66.853.703 76.514.838 105.498.242

13 55.875.223 61.070.686 66.266.150 76.657.076 107.829.857

14 54.179.365 59.690.127 65.200.890 76.222.416 109.286.993

15 52.224.478 58.006.781 63.789.084 75.353.690 110.047.507

16 50.099.586 56.119.234 62.138.882 74.178.178 110.296.067

17 47.871.611 54.097.977 60.324.342 72.777.073 110.135.266

18 45.591.145 51.902.705 58.214.264 70.837.382 108.706.737

19 43.296.514 49.633.255 55.969.996 68.643.477 106.663.922

20 41.016.715 47.374.909 53.733.102 66.449.489 104.598.650

Tabel 3. NPV tegakan gmelina pada beberapa harga karbon pada proyek VCS perpanjangan daur tebang (dalam Rupiah)

Table 3. NPV of gmelina stand on different carbon prices of VCS project of lengthening forest rotation (in IDR)

Sumber ( ): Source Data sekunder diolah (Analysis of secondary data)

JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 145-154

152

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada proyek aforestasi, daur optimal tegakan gmelina adalah sama pada tingkat harga karbon 0-50 USD/ton CO . Hal ini terjadi karena penerbitan VCU pada 2

proyek aforestasi dilakukan pada tahun ke-1, yaitu waktu dimana jumlah karbon rata-rata lebih tinggi dari . Karena dalam proyek aforestasi baseline baseline relatif kecil (yaitu1,6 ton CO /ha), sehingga pada 2

tahun pertama, VCU telah dapat diterbitkan, dengan nilai VCU terdiskon relatif lebih rendah apabila diterbitkan kemudian. Karena pertum-buhan gmelina mencapai titik maksimum pada umur 8 tahun, yang ditandai dengan nilai riap rata-rata volume tahunan tertinggi (Indrajaya & Siarudin, 2015a), dan menurun setelah 8 tahun, maka setelah umur tersebut, pertumbuhan gmelina mengalami penurunan. Sementara itu, jumlah total karbon yang dapat dikreditkan dan dapat diterbitkan VCU untuk daur 10 tahun adalah dari tahun ke-1 hingga tahun ke-6. Tahun ke-7 hingga ke-10, tidak diterbitkan VCU karena jumlah total VCU yang dapat diterbitkan telah tercapai pada tahun ke-6 (Tabel 2).

Nilai NPV pada proyek B relatif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai NPV pada proyek A. Hal ini terjadi karena yang digunakan dalam baselineproyek B relatif lebih rendah dibandingkan dengan proyek A, sehingga jumlah karbon yang dapat dikreditkan relatif lebih besar pada proyek B dibandingkan dengan proyek A. Oleh karena itu,

apabila memungkinkan, proyek aforestasi relatif lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibandingkan dengan proyek memperpanjang daur tebangan, karena lebih tingginya nilai NPV pada semua tingkat harga karbon.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harga karbon akan memengaruhi daur optimal tegakan gmelina pada proyek karbon VCS memperpanjang daur tebang. Sementara itu, pada proyek aforestasi VCS, tingkat harga karbon tidak memengaruhi daur optimal Faustmann. Nilai NPV proyek aforestasi relatif lebih tinggi dibandingkan nilai NPV proyek memperpanjang daur tebangan karena jumlah karbon yang dapat dikreditkan relatif lebih tinggi pada proyek aforestasi. Penelitian ini mengasumsi-kan tidak terjadinya kebocoran ( ) dalam leakageproyek karbon.

B. Saran

Petani hutan rakyat gmelina memiliki alternatif dalam pengelolaan hutan rakyatnya apabila mempertimbangkan pendapatan tidak hanya dari kayunya, tetapi juga pendapatan lainnya, misalnya

Tabel 4. NPV tegakan gmelina pada beberapa harga karbon pada proyek VCS aforestasi (dalam Rupiah)Table 4. NPV of gmelina stand on different carbon prices of VCS project of afforestation (in IDR)

Daur (Rotation) (Tahun/Year)

Harga karbon (Carbon price)

0 USD/tCO2 5 USD/tCO2 10 USD/tCO2 20 USD/tCO2 50 USD/tCO2

1 (341.654.222) (331.514.765) (321.375.308) (301.096.395) (240.259.654)

2 (114.285.516) 104.771.080) 95.256.643) (76.227.770) (19.141.152)

3 (34.600.890) (24.223.290) (13.845.689) 6.909.513 69.175.118

4 5.046.541 15.838.706 26.630.872 48.215.203 112.968.197

5 27.597.126 38.637.986 49.678.845 71.760.565 138.005.722

6 41.161.061 52.316.744 63.472.426 85.783.792 152.717.889

7 49.412.418 60.619.673 71.826.929 94.241.439 161.484.970

8 54.285.508 65.492.324 76.699.139 99.112.771 166.353.665

9 56.906.517 68.073.641 79.240.765 101.575.012 168.577.756

10 57.979.645 69.092.421 80.205.197 102.430.748 169.107.403

11 57.968.954 68.993.820 80.018.685 102.068.417 168.217.612

12 57.192.568 68.127.426 79.062.285 100.932.001 166.541.150

13 55.875.223 66.704.666 77.534.110 99.192.997 164.169.660

14 54.179.365 64.895.936 75.612.507 97.045.650 161.345.078

15 52.224.478 62.829.282 73.434.085 94.643.692 158.272.513

Sumber ( ): Source Data sekunder diolah (Analysis of secondary data)

Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: ..... (Yongky Indrajaya & Satria Astana)

153

jasa lingkungan karbon. Simulasi perhitungan dalam penelitian ini memberikan gambaran bagaimana hutan rakyat gmelina dikelola dengan juga memperhitungkan jasa lingkungan karbon. Penanaman kayu gmelina pada padang rumput akan memberikan tambahan pendapatan yang cukup besar bagi petani tanpa harus memperpanjang daur optimalnya.

UCAPAN TERIMA KASIH ( )ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada M. Siarudin dan Anas Badrunasar yang telah membantu penulis dalam pengambilan data di lapangan dan analisis data. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aris Sudomo dan Aji Winara yang terus memberikan semangat kepada penulis untuk terus berkarya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, C. (2001). Production and consumption of carbon by fast growing species Gmelina arborea Roxb. in tropical plantation forest. Paper presented at the Seminar on dipterocarp reforestation to restrore environ-ment through carbon sequestration, Yogyakarta.

Asante, P., & Armstrong, G. (2016). Carbon sequestration and the optimal forest harvest decision under alternative baseline policies. Canadian Journal of Forest Research, 46(5), 656-665.

Astana, S., Obidzinski, K., Riva, W. F., Hardiyanto, G., Komarudin, H., & Sukanda, S. (2014). Implikasi biaya dan manfaat pelaksanaan SVLK terhadap sektor perkayuan skala kecil. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 11(3), 175-198.

Dewan Nasional Perubahan Iklim. (2013). Mari berdagang karbon! Pengantar pasar karbon untuk pengendalian perubahan iklim. Jakarta: Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Diaz-Balteiro, L., & Rodriguez, L. C. (2006). Optimal rotations on Eucalyptus plantations including carbon sequestrationa comparison of results in Brazil and Spain. Forest Ecology and Management, 229(1), 247-258.

Diniyati, D., & Awang, S. A. (2010). Kebijakan penentuan bentuk insentif pengembangan hutan

rakyat di wilayah Gunung Sawal, Ciamis dengan metode AHP. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 7(2), 129-143.

Foley, T. G., & Galik, C. S. (2009). Extending rotation age for carbon sequestration: a cross-protocol comparison of North American forest offsets. Forest Ecology and Management, 259(2), 201-209.

Galinato, G. I., & Uchida, S. (2011). The Effect of Temporary Certified Emission Reductions on Forest Rotations and Carbon Supply. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadience d ’ a g r o e c o n o m i e , 5 9 ( 1 ) , 1 4 5 - 1 6 4 . d o i : 10.1111/j.1744-7976.2010.01203.x

Hoel, M., Holtsmark, B., & Holtsmark, K. (2014). Faustmann and the climate. Journal of Forest Economics, 20(2), 192-210.

Huang, C.-H., & Kronrad, G. D. (2006). The effect of carbon revenues on the rotation and profitability of loblolly pine plantations in East Texas. Southern Journal of Applied Forestry, 30(1), 21-29.

Indrajaya, Y., & Siarudin, M. (2013). Daur finansial hutan rakyat jabon di Kecamatan Pekenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, 10(4), 201-211.

Indrajaya, Y., & Siarudin, M. (2015a). Daur tebang optimal hutan rakyat gmelina (Gmelina arborea Roxb.) di Tasikmalaya dan Banjar, Jawa Barat, Indonesia. Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan, 12(2), 109-116.

Indrajaya, Y., & Siarudin, M. (2015b). The effects of carbon payment on optimal rotation of gmelina forests. Paper presented at the INAFOR 3, Bogor, Indonesia.

Indrajaya, Y., & Sudomo, A. (2015). Pengaruh tambahan pendapatan jasa lingkungan karbon terhadap daur optimal tegakan manglid di Jawa Barat. Paper presented at the AFOCO Workshop "Pengembangan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat lokal dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim", Bogor.

IPCC. (2006). IPCC Guideline 2006 Guidelines for national green house gas inventories: IPCC. Diunduh dari h t t p : / / w w w . i p c c -nggip.iges.or.jp/public/2006gl/

Kollmuss, A., Lazarus, M., Lee, C., LeFranc, M., & Polycarp, C. (2010). Handbook of carbon offset programs: trading systems, funds, protocols and standards:: Routledge. Diunduh dari http://sei-us.org/publications/id/203.

Köthke, M., & Dieter, M. (2010). Effects of carbon sequestration rewards on forest managementan

JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 145-154

empirical application of adjusted Faustmann formulae. Forest police economics, 12(8), 589-597.

Olschewski, R., & Benitez, P. C. (2010). Optimizing joint production of timber and carbon sequestration of afforestation projects. Journal of Forest Economics, 16(1), 1-10. doi: DOI 10.1016/ j.jfe.2009.03.002.

Peters-Stanley, M., Hamilton, K., & Yin, D. (2012). Leveraging the landscape: state of the forest carbon markets 2012. Washington, DC: Ecosystem Marketplace.

Roshetko, J. M., Mulawarman, & Purnomosidhi, P. (2004). Gmelina arborea - a viable species for smallholder tree farming in Indonesia? New Forest, 28, 207-215.

Siarudin, M., Indrajaya, Y., Suhaendah, E., & Badrunasar, A. (2014). Pemanfaatan lahan agroforestry untuk mendukung mekanisme REDD+. (Laporan Hasil Penelitian). Ciamis: Balai Penelitian Teknologi Agroforestry, Badan Litbang Kehutanan.

Verified Carbon Standard. (2013a). Agriculture, forestry and other land use (AFOLU) requirements. (VCS Version 3). Washington, DC: VCS Association.

Verified Carbon Standard. (2013b). Methodology for improved forest management through extension of rotation age (IFM ERA). (Approved VCS Methodology VM0003, Version 1.2): Verified Carbon Standard. Diunduh dari http: //database. v-c-s.org/methodologies/ methodology-improvedforest-management-hrough-extensionrotation-age-v12.

World Bank. (2016). 5. World bank indicator. 1960-201Diunduh 20 Mei 2016 dari http: //data.world bank.org/data-catalog/world-development-indicators.

Zhou, W., & Gao, L. (2016). The impact of carbon trade on the management of short-rotation forest plantations. Forest policy and economics, 62, 30-35.

154Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: ..... (Yongky Indrajaya & Satria Astana)

155JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 155-163

HARGA OPTIMALTIKET MASUK WISATA ALAM BANTIMURUNG, SULAWESI SELATAN

(Optimal Price of Admission Bantimurung Natural Park, South Sulawesi)

Wahyudi IsnanBalai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan MakassarJalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar, Sulawesi Selatan90243, Indonesia

E-mail: [email protected]

Diterima tgl 4 Agustus 2016, direvisi 14 Agustus 2016, disetujui 28 November 2016

ABSTRACT

The number of visitors to the Bantimurung natural park fluctuated allegedly due to the increase of the price of admission ticket. The aim of the study is to analyze optimal price of admission ticket and willingness of visitors to pay admission ticket to the Park. The study was conducted in Bantimurung natural park, South Sulawsi, from January to April 2013.117 number of samples was taken by using convenience sampling method. Analysis of optimal prices and the willingness of visitors to pay for ecotourism to the Park were conducted by creating tourism demand function, which then simulated the price of admission, into the equation function of tourist demand. The results showed that the optimal price of the admission ticket was at the price of Rp75,000. At the optimal price of admission ticket of Rp75,000 the Park would earn revenues of Rp18,230,700,000. An average value of the visitor willingness to pay was Rp118,032, with price of admission ticket was Rp75,000, then, the average visitor will get consumer surplus of Rp43,032. If the management of Bantimurung natural park desiring to increase the total revenue, then the price of admission ticket can be increased to be Rp75,000.

Keywords: Bantimurung natural park; optimal price; willingness to pay.

ABSTRAK

Jumlah pengunjung wisata alam Bantimurung berfluktuasi yang diduga karena kenaikan harga tiket masuk. Penelitian bertujuan untuk menganalisis harga optimal tiket masukdan kesediaan membayar pengunjung wisata alam Bantimurung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2013 di kawasan wisata alam Bantimurung, Sulawesi Selatan dengan metode biaya perjalanan berbasis zona. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan metode convenience sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 117. Analisis harga optimal dan kesediaan membayar pengunjung wisata alamBantimurung dilakukan dengan membuat fungsi permintaan wisata yang kemudian mensimulasikan harga tiket masuk kedalam fungsi persamaan permintaan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga optimal tiket masuk berada pada harga Rp75.000. Pada harga optimal tiket masuk sebesar Rp75.000 diperoleh penerimaan sebesar Rp18.230.700.000. Nilai kesediaan membayar rata-rata dari pengunjung adalah sebesar Rp118.032, dengan harga tiket masuk sebesar Rp75.000 maka, rata-rata pengunjung akan mendapatkan surplus konsumen sebesar Rp43.032. Jika yang diinginkan oleh pengelola adalah kenaikan jumlah penerimaan, maka harga tiket masuk dapat dinaikkan menjadi Rp75.000.

Kata kunci: Wisata alam Bantimurung; harga optimal; kesediaan membayar.

I. PENDAHULUAN

Hutan sebagai penyedia jasa lingkungan seperti tempat rekreasi alam, dapat memberikan fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya akan dirasakan oleh para pemangku kepentingan ( ). Manfaat ekosistem hutan stakeholdertidak hanya untuk pemilik hutan, tetapi juga untuk

masyarakat luas . (Brey, Riera, & Mogas, 2007)Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dapat berupa usaha rekreasi hutan (wisata alam), olah raga tantangan, pemanfaatan air, perdagangan karbon ( ) dan penyelamatan hutan dan carbon tradelingkungan.

Perkembangan pariwisata mengalami kemajuan pesat seiring dengan laju pertambahan jumlah

156Harga Optimal Tiket Masuk Wisata Alam Bantimurung, Wahyudi Isnan ..... ( )

penduduk, peningkatan standar dan kualitas hidup yang diikuti denganpendapatan per-kapita meningkatsehingga mengakibatkan kebutuhan akan wisata cenderung meningkat. Menurut Douglass (1982) setelah masa perang dunia ke-2 berakhir, terutama di negara-negara dimana perekonomian mulai berkembang, kebutuhan akan rekreasi sangat dirasakan dan bergantung pada rekreasi alam. Peningkatan permintaan jasa wisata alam akan berakibat terhadap peningkatan kebutuhan tempat wisata, transportasi, sarana prasarana wisata dan sektor pendukung lainnya.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pengusahaan wisata alam, yang dapat dilakukan di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Tempat wisata di alam terbuka dengan sifat alamiah dan keaslian yang relatif masih dominan seperti taman wisata alam, hutan kota, cagar alam, taman hutan raya, taman nasional, taman buru, sungai, danau, taman laut dan tempat wisata alam lainnya cenderung merupakan pilihan dari konsumen wisata.Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 206 juta orang berusia 15 tahun ke atas memilih rekreasi di luar ruangan dan sebagian besar melakukan wisata berbasis alam terutama hutan dan taman (Cordell, Betz, & Green, 2002).

Salah satu kawasan wisata alam yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah kawasan wisata alam Bantimurung yang sebelumnya adalah taman wisata alam yang kini masuk dalam wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kawasan wisata alam Bantimurung memiliki objek wisata berupa lembah bukit kapur yang curam dengan vegetasi tropis, air terjun, dan gua yang merupakan habitat beragam spesies flora dan fauna, bahkan kawasan wisata alam Bantimurung oleh Alfred Russel Wallace dijuluki sebagai The Kingdom of Butterfly (kerajaan kupu-kupu).

Pendapatan dari hasil penjualan tiket masuk pada kawasan wisata alam Bantimurung bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting mengingat objek wisata ini tidak pernah sepi dari pengunjung, namun perkembangan terakhir jumlah pengunjung di wisata alam ini menunjukkan jumlah pengunjung yang fluktuatif. Menurut Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (2012), pada tahun 2011 jumlah pengunjung mencapai 601.597 pengunjung,

sedangkan pada tahun 2012 jumlah pengunjung menurun menjadi 557.563 pengunjung (Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, 2013). Hal ini diduga akibat kenaikan harga karcis masuk kawasan wisata alam yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp10.000 per orang naik menjadi Rp15.000 per orang pada tahun 2012.Besarnya tarif pungutan masuk ke hutan wisata berpengaruh terhadap jumlah pengunjung dan pendapatan pengusahaan ekowisata (Karyono & Muttaqin, 2003).

Sumberdaya lingkungan selalu dihadapkan dengan masalah keterbatasan informasi tentang harga, biaya dan kuantitas yang dikonsumsi. Oleh karena itu, manfaat dan biaya sumberdaya ini sulit untuk ditentukan (Nuva, Shamsudin, Radam, & Shuib, 2009). Davis & Johnson (1987) menge-mukakan bahwa besarnya nilai manfaat sumber-daya hutan sangat tergantung pada sistem penilaian yang dianut. Sebagai suatu produk yang tidak memiliki standar harga pada pasar normal, wisata alam Bantimurung perlu dianalisis harga tiket masuk demikian pula kesediaan membayar pengunjung. Tulisan ini bertujuan untuk meng- analisis berapa harga optimal tiket masuk dan kesediaan membayar pengunjung di kawasan wisata alam Bantimurung. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan taman nasional khususnya dalam penentuan harga tiket masuk.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian harga optimal tiket masuk ini dilakukan dengan metode biaya perjalanan berbasis zona ( ) dengan zona travel cost methodmensimulasikan harga tiket masuk pada persamaan permintaan wisata (Sudarmalik, 1995; Utami & Hardiyansyah, 2012). Pembagian zona wilayah asal pengunjung menurut wilayah administrasi daerah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2013 di kawasan wisata alam Bantimurung Taman Nasional (TN) Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

157JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 155-163

B. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilaksanakan meng-gunakan metode . Jumlah sampel convenience samplingyang diambil merujuk pada rumus Slovin (Sevilla, Ochave, Punsalan, Regala, & Uriarte, 2006). Angka jumlah pengunjung wisata alam Bantimurung pada tahun 2012 adalah sebesar 557.563 orang. Tingkat ketelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90% atau dengan 10%, maka margin errorjumlah responden yang harus diambil untuk mewakili populasi adalah minimal sebesar 117 responden.

C. Pengumpulan Data

Data yangdikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara dengan meng-gunakan daftar pertanyaan ( ) kepada questionerpengunjung wisata alam Bantimurung. Data primer adalah variabel sosial ekonomi yang terdiri dari biaya perjalanan, umur, pendapatan, pendidikan pengunjung dan lama kunjungan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas pariwisata, dinas kehutanan, dinas pendapatan setempat, TN Bantimurung Bulusaraung, Badan Pusat Statistik serta instansi terkait lainnya. Data sekunder berupa jumlah pengunjung pada tahun 2005 sampai dengan 2012, jumlah penduduk dari masing-masing zona yang disampling serta data perubahan harga tiket masuk kawasan wisata alam Bantimurung.

D. Analisis Data

Analisis data melalui beberapa tahapan sebagai berikut:1. Menentukan persamaan permintaan wisata alam

Bantimurung

Untuk menentukan persamaan permintaan wisata digunakan kurva permintaan Marshal (Ginoga & Lugina, 2007) dengan membuat model persamaan regresi yang merupakan hubungan antara jumlah pengunjung per 1.000 penduduk daerah asal (zona) pengunjung yang mencerminkan permintaan atau konsumsi dengan biaya perjalanan yang mencerminkan harga dan variabel sosial ekonomi lainnya. Model regresinya adalah sebagai berikut:

Y = X + X X X X (1) β +β β +β +β +β0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Keterangan: Y = jumlah pengunjung per1.000 penduduk β0 = intersep β1,2,…,5 = koefisien regresiX = biaya perjalanan rata-rata (Rp)1

X = umur pengunjung (tahun)2

X = pendapatan pengunjung (Rp/bulan)3

X = pendidikan/lama menempuh pen-4

didikan (tahun)X = lama kunjungan (jam)5

Jumlah pengunjung per 1.000 penduduk (Y) per tahun dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Yi = (2)

Keterangan: Yi = jumlah pengunjung per 1.000 penduduk per

tahun zona iJsi = jumlah sampel pengunjung dari zona iJSt = jumlah total sampel yang dipilihJpi = jumlah penduduk zona i pada tahun 2012JP = jumlah pengunjung ke wisata alam

Bantimurung pada tahun 2012

Selanjutnyaadalahmenentukan intersep baru β ' 0

fungsi permintaan dimana asumsi keadaan variabel bebas lainnya (X X Xn) adalah tetap (ceteris 2, 3,…..,

paribus).Y = β + β X + β X + ….. + β X (3)0 1 1 2 2 n n

Y = (β + β X + ….. + β X ) + β X (4)0 2 2 n n 1 1

Y = β ' + β X (5)0 1 1

2. Penentuan harga optimal tiket masuk kawasan wisata alam Bantimurung

Penentuan harga optimal tiket masuk dilakukan dengan simulasi harga tiket masuk kawasan wisata alam Bantimurung. Simulasi dilakukan dengan memasukkan harga tiket masuk pada persamaan permintaan wisata sehingga persamaan per-mintaan wisata menjadi:

Y = β + β (X + TM) (6)0 1 1

Keterangan: Y = jumlah pengunjung per 1.000 penduduk β = intersep 0

β = koefisien regresi1

X = biaya perjalanan rata-rata (Rp)1

TM = harga tiket masuk

JPi

xJPxJSt

JSi1000

158Harga Optimal Tiket Masuk Wisata Alam Bantimurung, Wahyudi Isnan ..... ( )

Selanjutnya hasil perhitungan jumlah pengun-jung (Y) dan harga tiket masuk (TM) dimasukkan kedalam tabel simulasi sehingga didapatkan jumlah penerimaan yang merupakan hasil perkalian antara jumlah pengunjung dengan harga tiket masuk. Harga optimal tiket masukdidapatkan dengan membuat grafik antara jumlah penerimaan dan harga tiket masuk.

3. Kesediaan membayar pengunjung

Untuk menentukan total kesediaan membayar pengunjung pada berbagai harga tiket masuk digunakan persamaan sebagai berikut;

WTPi = Ti x A (7)

Keterangan:WTPi = kesediaan membayar dari pengunjung

pada harga tiket ke iTi = harga tiket masuk ke iA = jumlah penurunan pengunjung pada

harga tiket ke i

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendugaan Persamaan PermintaanWisata Alam Bantimurung

Pendugaan persamaaan permintaan wisata alam Bantimurung dilakukan dengan membuat persamaan regresi antara jumlah pengunjung per 1.000 penduduk (Y) dengan biaya perjalanan rata-rata dari masing-masing daerah asal pengunjung (X1) beserta variabel sosial ekonomi lainnya. Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta dalam suatu periode waktu tertentu berubah berlawanan dengan harganya, jika hal lain diasumsikan tetap (Samuelson & Nordhaus, 2009), sehingga semakin tinggi harganya semakin kecil jumlah barang yang diminta atau sebaliknya semakin rendah harganya maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta (McEachern, 2001).

Distribusi jumlah pengunjung, rata-rata biaya perjalanan dan rata-rata pendapatan menurut zona ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi jumlah pengunjung dan rata-rata biaya perjalanan dari masing-masing zonaTable 1. Distribution of the number of visitors and average travel costs of each zone

No Zona (Zone)

Jumlah pengunjung

(Number of visitor) (orang)

Rata-rata total biaya perjalanan (Total average travel costs)

(Rp/orang)

Rata-rata total pendapatan (Total average income) (Rp/orang/tahun)

1 Makassar 34 54.319 28.041.180 2 Maros 31 28.403 18.207.096 3 Gowa 13 55.212 12.784.620 4 Takalar 11 60.877 24.981.816 5 Pangkep 8 53.313 23.328.000 6 Bone 3 157.333 23.199.996 7 Bulukumba 3 142.500 20.000.004 8 Barru 2 68.000 20.958.000 9 Bantaeng 2 87.500 17.400.000 10 Sinjai 2 190.250 9.300.000 11 Pare-pare 2 91.500 39.000.000 12 Tana Toraja 2 192.500 25.380.000 13 Sidrap 1 95.000 33.600.000 14 Pinrang 1 183.000 72.000.000 15 Enrekang 1 147.700 22.800.000 16 Palopo 1 262.000 18.000.000