Exklusive Bildungseinrichtungen in Deutschland. Entwicklungstendenzen und Identifizierungshürden

Transcript of Exklusive Bildungseinrichtungen in Deutschland. Entwicklungstendenzen und Identifizierungshürden

Korrespondenzadresse

Dr. Ulrike Deppe Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Zentrum für Schul- und Bildungsforschung 06099 Halle (Saale) [email protected] Heiko Kastner Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Zentrum für Schul- und Bildungsforschung 06099 Halle (Saale) [email protected]

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 2 Exklusive Bildungseinrichtungen in Deutschland. Entwicklungstendenzen und Identifizierungshürden

Ulrike Deppe und Heiko Kastner

Zusammenfassung: Ausgangspunkt des Beitrags sind aktuelle öffentliche Debatten um die Ausweitung privater Bildungseinrichtungen und die vielerorts diskutierte Sorge, dass infolgedessen eine Zunahme von Bildungsungleichheiten zu befürchten sei. Be-sonders die These, dass eine Zunahme von Neugründungen von Bildungseinrichtungen in privater Trägerschaft mit einer gesteigerten sozialen Segregation zusammenfallen würde, steht dabei im Mittelpunkt. Der Beitrag geht zugleich auf die konstatierbaren Phänomene einer zunehmenden Differenzierung der Bildungs- und Trägerlandschaften auf allen Ebenen des Bildungswesens ein und fragt danach, wie sich jenseits von De-batten für oder wider einer „Elitebildung“ in Deutschland exklusive Bildungseinrichtun-gen mit stratifizierender Wirkung identifizieren lassen. Unter Bezug auf die nationale und internationale Forschung werden schließlich Kriterien und Dimensionen der Unter-suchung für die verschiedenen Bildungsstufen vom Elementar- bis zum Hochschulbe-reich entwickelt. Schlüsselwörter: private Bildung, exklusive Bildungseinrichtungen, Stratifikation, Se-kundäranalyse, Kategorienbildung Exclusive education institutions in Germany. Developing trends and identification problems Abstract: Point of departure of the contribution are current public debates about the expansion of private educational institutions and multi-located discussions about the feared accompanied increase of educational inequalities. Especially the theses, that increasing refoundations of privately owned educational institutions are coincide with enhanced social segregation, is in the center of attention. The contribution also ampli-fies the verified phenomena of increasing distinction of educational and found-ing/supporting landscapes at all levels of the educational system. It also requests apart from debates about the pros and cons of an „elite education“ in Germany, how exclusive educational institutions with stratifying impact can be identified. With reference to the national and international research, criteria and dimensions of the study for the different levels of education from the elementary education to higher education are developed. Keywords: private education, exclusive education institutions, stratification, secondary analysis, categorizing

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 3 1 Einleitung

Anders als etwa in Frankreich, England oder den USA gab es in Deutschland lange Zeit keine expliziten Elitegymnasien, die auf spezifische Elitehochschulen vorbereiten (vgl. z. B. Hartmann 2002, S. 152 ff.). Nicht zuletzt aufgrund der föderalen Zersplitterung der bildungspolitischen Zuständigkeiten und damit auch der geringen Vergleichbarkeit der Leistungen (vgl. z. B. Traut-wein und Neumann 2008, S. 492) hat sich keine allgemein akzeptierte Rangordnung deutscher Gymnasien und Universitäten durchgesetzt. Es dominiert die Fiktion der Gleichwertigkeit der Gymnasial- und der Hochschulabschlüsse (Deppe et al. i.E.). Zudem scheint es keine Verbin-dung zwischen schulischer und hochschulischer Bildung und beruflichen wie gesellschaftlichen Spitzenpositionen zu geben, da in Deutschland das Abitur generell die Hochschulreife formal zertifiziert (vgl. Trautwein und Neumann 2008) und erst die Promotion als Bildungszertifikat vollends eine sozial selektive Wirkung entfalte (vgl. Hartmann 2002, S. 163).

Vor dem Horizont der Globalisierung und Internationalisierung von Bildungsinstitutionen, Bil-dungsvergleichen und Bildungsmärkten hat jedoch in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt eine breite Diskussion um die explizite Anerkennung oder Schaffung von Spitzengymnasien sowie um Elite- bzw. Exzellenzuniversitäten im Hochschulbereich eingesetzt. Daneben ist bei der Entwicklung privater Hochschulen ein Aufschwung zu verzeichnen (vgl. Wissenschaftsrat 2012), da ihre Anzahl seit 1990 von 23 auf 108 angestiegen ist. „Mit Stand vom 1. April 2012 sind dem Wissenschaftsrat etwa 15 neue Gründungsinitiativen binnen Jahresfrist angekündigt worden. (…) Damit [würde] die Zahl der privaten Hochschulen in Deutschland um etwa 7 % innerhalb eines Jahres anwachsen.“ (ebd., S. 121) In der Presse werden diese Universitäten und Hochschulen häufig als „Elite-Schmieden“ (vgl. z. B. Reichlin 2013) bezeichnet, wobei un-klar bleibt, ob es sich dabei um eine qualitativ exzellente Ausbildung oder die Reproduktion von bereits vorhandenen gesellschaftlichen Eliten handelt.

Auch im Bereich der Elementar- und Primarschulbildung lassen sich seit kurzem Entwicklun-gen feststellen, in denen neben der öffentlichen und einer freien gemeinnützigen Trägerschaft neuerdings verstärkt privatgewerbliche Träger in der Bildungslandschaft Einzug halten (vgl. Koinzer und Leschinsky 2009, S. 669 f.). Diese sprechen eine bildungsambitionierte Eltern-schaft der Mittelschicht mit besonderen Betreuungsangeboten und Bildungsprofilen an (vgl. Henry-Huthmacher 2008, S. 12) und setzen durch die Art der Finanzierung eine ökonomische Zugangshürde oder nehmen durch die Art der Aufnahme eine Selektion ihrer Adressaten vor.

In der Konsequenz lassen sich in der deutschen Bildungslandschaft zwei gegenläufige Pro-zesse der Horizontalisierung und Hierarchisierung (vgl. Palfreyman und Tapper 2009) vermu-ten: zum einen eine Ausdifferenzierung der Bildungslandschaft auf den jeweiligen Bildungsstu-fen, in denen nun auch vermehrt privatgewerbliche Anbieter in den verstärkt als Bildungsmarkt konzipierten Bildungsbereich eintreten. Zum anderen eine Stratifizierung auf den jeweiligen Bil-dungsstufen, mit denen einzelne Einrichtungen Reputationsgewinne und eine gesteigerte Nach-frage nach ihren Angeboten erreichen und so zu einer Hierarchisierung beitragen. Diese These, die von Palfreyman und Tapper (vgl. 2009) in Bezug auf die Entwicklung der Hochschulbildung formuliert wurde, bleibt jedoch in Bezug auf Deutschland und speziell die schulischen und ele-mentaren Bildungsinstitutionen zu prüfen. D. h., welche Einrichtungen in den jeweiligen Bil-

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 4 dungsstufen welche Klientel ansprechen und ggf. auch mit ökonomischen Hürden oder spezifi-schen Verfahren eine Selektion dieser Klientel herstellen, sind Fragen, die es empirisch noch zu belegen und auszudifferenzieren sowie kategorial zu bearbeiten gilt. Einen ersten Ordnungs-vorschlag und Überblick möchten wir mit unserem Beitrag bieten. Dabei verfolgen wir folgende Leitfragen:

1. Ist die These der Differenzierung und Hierarchisierung des Hochschulsystems von Palfrey-man und Tapper (vgl. 2009) auf das deutsche Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Hochschule übertragbar?

2. Wie lassen sich in Deutschland exklusive Bildungseinrichtungen mit stratifizierender Wir-kung identifizieren?

Während in der ersten Frage die Frage enthalten ist, ob in Deutschland tatsächlich eine soziale Segregation und Stratifizierung im Bildungswesen stattfindet, die mit dem Ausbau des privaten Bildungswesens einhergeht, geht es in der zweiten Frage vielmehr darum, was mit Elitebil-dungseinrichtungen gemeint sein kann. Denn die Argumente derer, die für eine sogenannte „Elitebildung“ plädieren, zielen in der Regel auf die Möglichkeit eines „to be equal and excellent“ und auf die Etablierung einer Begabtenförderung ab (vgl. z. B. Adam 1997, S. 65), während Kritiker auf die bereits bestehenden sozialen Ungleichheiten bei Bildungsgang und -erfolg bei formaler Offenheit des deutschen Bildungssystems verweisen.

Unter Bezugnahme auf diese Prozesse arbeitet der Beitrag in einem ersten Schritt Ord-nungs- und Generalisierungspotentiale bei einer übergreifenden Identifizierung von exklusiven Bildungseinrichtungen heraus und stellt diese mit Bezug auf die unterschiedlichen Strukturlogi-ken und vorherrschenden Legitimationsrationalitäten der einzelnen Bildungsstufen dar. Auf-grund der populären These, dass mit der Zunahme privater Bildungseinrichtungen in Deutsch-land auch die exklusiven zunehmen, wird anhand dieses Merkmales, der Trägerschaft der Or-ganisation, exemplarisch versucht, über die zahlenmäßige Entwicklung von Privatschulen auf die quantitative Entwicklung von exklusiven Einrichtungen in diesem Bereich zu schließen. An-schließend werden auch unter Einbezug der aktuellen Forschungsliteratur generelle Überle-gungen angestellt, anhand welcher Kriterien Bildungseinrichtungen in Deutschland als exklusiv eingestuft werden könnten. In einem Fazit werden die aus diesem Versuch resultierenden Kon-sequenzen thematisiert und mit Blick auf die Erforschung exklusiver Bildungseinrichtungen in Deutschland diskutiert.

2 Ordnungs- und Generalisierungspotentiale einer übergreifenden Identifizierung von exklusiven Bildungseinrichtungen

Als exklusive Bildungseinrichtungen seien hier nun all jene Bildungseinrichtungen bezeichnet, die eine wie auch immer geartete Auswahl ihrer Klientel vornehmen, damit nicht länger offen für jeden Interessenten sind und von welchen deshalb eine stratifizierende Wirkung auf gleichartige Organisationen ausgeht.

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 5

Fasst man den Elementarbereich als erste Stufe des deutschen Bildungssystems, was er rechtlich gesehen nicht ist, aber neuerdings in politischen und öffentlichen Diskursen als solche behandelt wird, so ergeben sich insgesamt vier Stufen des Bildungssystems, in denen relevante Prozesse der Horizontalisierung und Hierarchisierung stattfinden können: der Elementar-, der Primar-, der Gymnasial- und der Hochschulbereich. Während jedoch der Elementar- und der Primarbereich traditionell von einer Rationalität der Gleichheit geprägt ist, indem dort keine leis-tungsbezogenen Auswahlverfahren angesetzt und alle Kinder grundsätzlich gemeinsam betreut und beschult werden, ist der Gymnasial- und der Hochschulbereich schon durch eine Vielzahl von institutionellen Hürden und Auswahlprozessen geprägt, die vorgelagert sind, wie z. B. die schulische Selektion am Ende der Grundschulzeit usw.. In diesen Feldern herrscht eine Logik der gesellschaftlich relevanten, leistungsbezogenen Selektion vor, die als legitim gilt (vgl. Bröck-ling und Peter i. d. H.).

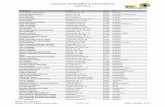

Abbildung 1 zeigt, welche Typen von Einrichtungen in den jeweiligen Bildungsstufen von den Teilprojekten der DFG-Forschergruppe 1612 „Mechanismen der Elitebildung im deutschen Bil-dungssystem“, welche Prozesse der Konstruktion und Herstellung von Exzellenz in zentralen Bildungsinstitutionen und Bildungsorten in Deutschland von der Vorschule bis zur Hochschule analysiert, untersucht werden. Die Differenzen resultieren aus den jeweils unterschiedlichen Strukturlogiken und Voraussetzungen des jeweiligen Feldes.

Abbildung 1: Untersuchte Einrichtungen in den einzelnen Teilprojekten der DFG-Forschergruppe 1612

Für die einzelnen Bildungsstufen ergeben sich also je nach Strukturlogik und vorherrschender Legitimationsrationalität unterschiedliche Identifizierungsinteressen.

1. Elementarbildung: Im Bereich der Elementarbildung liegt das Interesse insbesondere an den neuerdings ansteigenden „privatgewerblichen“ Kitas, also v. a. Träger, die nicht-

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 6

gemeinnützig sind und sich komplett durch Elternbeiträge finanzieren (müssen), was zu ei-ner ökonomischen Zugangshürde für den Besuch dieser Einrichtungen führt (vgl. Ernst et al. i.E.). Als Mangel bisheriger Forschungen wird konstatiert, dass es kaum bzw. keine Kennt-nisse über diese speziellen Einrichtungen gibt und diese in den vorhandenen Statistiken von anderen Formen (wie Ausgründungen von öffentlichen Kitas, Mischformen, staatlich bezu-schussten Privateinrichtungen usw.) nicht unterschieden werden können.

2. Primarbildung: Im Bereich der Primarbildung sind insbesondere die Entwicklungen interes-sant, die durch die Auflösung und Unterwanderung des sog. Sprengel-Prinzips durch eine bildungsambitionierte Elternschaft ausgelöst werden (vgl. Breidenstein et al. i. d. H.). In den meisten Bundesländern sind verbindliche Schulsprengel bzw. -bezirke festgelegt, und nur in NRW und Hamburg wurden diese in den letzten Jahren aufgehoben (vgl. Bürgerservice Bonn 2013; Kastendieck 2012). Diese Entwicklungen führen dazu, dass neuerdings die in dem Wohneinzugsbereich liegende Grundschule nicht mehr als gegeben, sondern als Ge-genstand einer Wahl wahrgenommen und verhandelt wird (vgl. Breidenstein et al. i. d. H.). Zu den anzuwählenden Grundschulen gehören nicht mehr lediglich Grundschulen in freier Trägerschaft und mit alternativen Schulkonzepten, sondern es etablieren sich auch hier zu-nehmend privatgewerbliche Anbieter. Diesbezüglich ist interessant, wie sich privatgewerbli-che Grundschulen insgesamt und welche Formen dabei explizite Ansprüche an eine Bildung im Spitzenbereich, bspw. in Form einer Vorbereitung auf gymnasiale Bildung, entwickelt ha-ben.

3. Gymnasialbildung: Im Bereich der gymnasialen Bildung lässt sich eine horizontale Differen-zierung feststellen, die zuallererst mit fachlichen Profilen unterlegt ist. Auch hier nehmen pri-vate Schulgründungen und Gründungen von privatgewerblichen Gymnasien zu. Die gymna-siale Schullandschaft lässt sich aber diesbezüglich auch stratifikatorisch differenzieren, da neben leistungsbezogenen Selektionsprozessen auch Besonderungen, regionale und über-regionale Adressierungen und Selbstinszenierungen sowie bei internationalen Schulen fi-nanzielle Aspekte eine Rolle spielen (vgl. Helsper et al. i. d. H.; Krüger et al. i. d. H.).

4. Hochschulbildung: Das Feld der Hochschulbildung muss letztlich noch einmal unterteilt wer-den. Da ist zum einen die Ebene der stratifikatorischen Differenzierung der Hochschulland-schaft, der Bildungsinhalte, organisatorischen Arrangements, Auswahlverfahren von priva-ten und öffentlichen Hochschulen. Zum anderen gibt es die Ebene der Graduiertenkollegs, in der die Produktion von wissenschaftlich exzellentem Nachwuchs stattfinden soll (vgl. Bloch et al. i. d. H.). Für beide Bereiche der hochschulischen Bildung ist zu fragen, wie sie sich angesichts der politischen Debatten und der massiven Förderung einzelner Universitä-ten durch Exzellenzinitiativen des Bundes entwickeln und welche Klientel sie rekrutieren.

Allen genannten Bildungsstufen ist gemeinsam, dass Prozesse der Differenzierung und Stratifi-zierung scheinbar eng an die Privatisierung von Bildungsinstitutionen geknüpft sind. Im Folgen-den möchten wir deshalb das Merkmal ‚Trägerschaft der Organisation’ exemplarisch heraus-greifen und Überlegungen anstellen, inwiefern die zahlenmäßige Entwicklung von Privatschulen (insbesondere Gymnasien und Grundschulen) tatsächlich Aufschluss über die quantitative Ent-wicklung von exklusiven Einrichtungen in diesem Bereich geben kann. Zugleich sollen Aussa-

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 7 gen über die allgemeine quantitative Entwicklung von privaten Bildungseinrichtungen mit strati-fizierender Wirkung auf den von der Forschergruppe untersuchten Bildungsstufen zusammen-getragen werden.

3 Differenzierungs- und Stratifizierungsprozesse im Bereich der Schulen in freier Trägerschaft

Nachdem das statistische Bundesamt (2012c) verlauten ließ, dass private Schulen (also Schu-len in freier Trägerschaft und privatgewerbliche Schulen) in Deutschland im Verhältnis zur de-mographischen Entwicklung überproportional zunehmen, schien dies die gängige These von der zunehmenden Privatisierung des Schulwesens zu unterstützen. Die Entwicklungen im Zu-sammenhang mit der These werden kontrovers entweder als Anzeichen für eine zunehmende Vermarktlichung und fortschreitenden Segregation des Bildungswesens (vgl. z. B. Suter 2013) oder als erfolgreich konkurrierende Alternativen für das staatliche Bildungsmonopol (vgl. z. B. Klein 2013; Wößmann 2013) diskutiert. Als Motive für den Ausbau des Privatschulwesens iden-tifizierten Cortina, Koinzer und Leschinsky (2009, S. 748) folgende Faktoren:

1. Protektion religiös-wertorientierter Bildungsphilosophie und/oder Machterhalt kirchlicher Or-ganisationen (konfessionelle Schulen)

2. Reproduktion sozialer Eliten 3. Etablierung alternativ-pädagogischer Konzepte (integrative Beschulung, Unzufriedenheit mit

staatlicher Schule auch vor dem Hintergrund der PISA-Ergebnisse etc.) 4. Praxisnähe und Anpassungsfähigkeit in der Berufsausbildung (für uns nicht weiter von Be-

deutung, private Berufsschulen stellen aber den größten Anteil an privaten Schulen) 5. Diese Aufzählung würden wir noch ergänzen durch das Motiv der Aufrechterhaltung der

Schulinfrastruktur in bevölkerungsarmen Regionen (sog. Initiativen wie „Schule vor Ort“, „Bürgerschule“)

Dabei wird die soziale Funktion privater Schulen „in der Substitution eines fehlenden oder als unzureichend angesehenen Angebots staatlicher Schulen gesehen“ (Koinzer und Leschinsky 2009, S. 677). „Privatschulen [dienen] auch der Bewahrung kulturell-religiöser wie nationaler Identität (…). Letzteres treffe auch für Deutschland zu, wie die aktuelle Diskussion um die Er-richtung türkischer Schulen zeigt (…).“ (ebd., S. 677)

Von besonderem Interesse für uns ist jedoch die Funktionsbestimmung von Koinzer und Le-schinsky (2009), dass den „Privatschulen bei der Reproduktion von Eliten bzw. von sozialem Status, aber auch der Legitimation sozialen Aufstiegs im Generationenwechsel ein wesentlicher Anteil zu[komme]. Hier wirke ein „sozialer Reservemechanismus“ (vgl. Roeder 1979), der die im staatlichen Schulwesen – vor allem bezogen auf das Gymnasium, aber bereits in der Grund-schule einsetzend – abnehmende statusvermittelnde Funktion kompensiert bzw. dies verheißt. In der Beschreibung von privaten Schulen als spezifischen „Institutionen-Milieu-Komplexen“ zur Elitenrekrutierung kann besonders hier eine spezifische Passung von sozialem Milieu und

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 8 Schule festgestellt werden (vgl. Kalthoff 1997; Helsper 2006).“ (Koinzer und Leschinsky 2009, S. 677) Koinzer und Leschinsky prognostizierten, dass durch die „mannigfaltige Expansion des privaten Schulwesens (…) sich (…) eine Tendenz [verschärft], die im Schulsystem grundsätzlich ange-legt ist und die – ohnehin in Deutschland vernachlässigte – soziale Ausgleichs- und Integra-tionsfunktion von (öffentlicher) Schule nachhaltig in Frage stellt. Während sensu Bourdieu die Schule für die „Kinder aus den vermögenden Klassen“ generell zur „Ordnung der Dinge“ gehört (vgl. Bourdieu 2001, S. 22), determiniert die Privatschulexpansion – vor allem der neue Typ – quasi eine eigene Schulform für die (ökonomische) Elite, die eine vertiefende Desintegration gesellschaftlicher Milieus zur Folge haben könnte“ (Koinzer und Leschinsky 2009, S. 680).

Betrachtet man detaillierter die Entwicklung der Schüleranteile nur für die Schulformen Grundschule und Gymnasium bietet sich erst einmal folgendes Bild (eine ergänzende Datenrei-he bildet die Entwicklung der Privatschüleranteile insgesamt ab):

Abbildung 2: Anteil an Grundschülern in privaten Schulen

Quelle: Statistisches Bundesamt 2012a, 2012b, eigene Berechnungen

Im abgebildeten Zeitraum hat sich der Anteil der Grundschüler an privaten Grundschulen nahe-zu vervierfacht (Abbildung 2). Besonders hohe Zuwachsraten sind in den neuen Bundesländern zu verzeichnen. Hier verzwanzigfacht sich ihr Anteil annähernd, bei einer zahlenmäßigen Ver-zehnfachung der privaten Grundschulen (Tabelle 2). Im früheren Bundesgebiet verdoppelt sich sowohl die Anzahl der Schüler an privaten Grundschulen, als auch die Anzahl der Einrichtun-gen insgesamt. Bezogen auf das gesamte Bundesgebiet vervierfacht sich sowohl die Anzahl

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 9 privater Grundschulen als auch der Anteil ihrer Schülerschaft insgesamt. Verglichen mit der Entwicklung des gesamten Privatschulbereiches ist die Entwicklungstendenz jedoch etwas ab-geschwächt.

Abbildung 3: Anteil an Gymnasiasten in privaten Schulen

Quelle: Statistisches Bundesamt 2012a, 2012b, eigene Berechnungen Dies gilt bezogen auf die Gesamttendenz gleichermaßen auch für das gymnasiale Schulseg-ment (Abbildung 3). Im früheren Bundesgebiet sind die Anteile der Gymnasiasten an privaten Schulen bezogen auf die Gesamtschülerzahl über den gesamten dargestellten Zeitraum relativ stabil. Seit 2002 erhöht sich dort jedoch die Anzahl der privaten Gymnasien von 330 auf 401 (Tabelle 1). Von 1992 bis 2011 steigt in den neuen Ländern sowohl ihre Anzahl von 24 auf 114, als auch die Schülerzahl von 8.339 auf 33.5831. Durch den Geburtenrückgang und die dadurch insgesamt sinkenden Schülerzahlen in den neuen Bundesländern versechsfacht sich der Anteil an der Gesamtschülerzahl in dieser Schulform nahezu. Tabelle 1: Entwicklung der Anzahl von Gymnasien nach Jahren (Quelle: Statistisches Bundesamt 2012b, 2012a, eigene Berechnungen)

1992 1997 2002 2007 2010 2011 Insgesamt privat 346 362 379 439 495 515 staatlich 2.780 2.802 2.775 2.639 2.604 2.609 Altes Bundesgebiet privat 322 327 330 360 391 401 staatlich 2.056 2.071 2.098 2.108 2.096 2.099

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 10

Neue Länder privat 24 35 49 79 104 114 staatlich 724 731 677 531 508 510

Dieser Unterschied wird besonders deutlich, wenn man die Entwicklung der Anzahl von Gym-nasien und Grundschulen (Tabellen 1 und 2) betrachtet. Während die Anzahl der staatlichen Schulen in diesen Bereichen im alten Bundesgebiet relativ stabil bleibt bzw. nur leicht rückläufig ist und die Anzahl der Privatschulen verhaltener ansteigt, ist in den neuen Bundesländern eine andere Dynamik zu beobachten. Hier sinkt die Anzahl an staatlichen Gymnasien deutlich und es findet fast eine Halbierung der staatlichen Grundschulen statt. Gleichzeitig verdreizehnfacht sich die Anzahl an privaten Grundschulen und die Zahl der privaten Gymnasien verfünffacht sich annähernd. Tabelle 2: Entwicklung der Anzahl von Grundschulen nach Jahren (Quelle: Statistisches Bundesamt 2012a, 2012b, eigene Berechnungen)

1992 1997 2002 2007 2010 2011 Insgesamt privat 226 288 444 690 791 795 staatlich 17.715 17.541 16.631 15.959 15.499 15.308 Altes Bundesgebiet privat 201 231 290 410 466 475 staatlich 13.264 13.384 13.454 13.101 12.699 12.529 Neue Länder privat 25 57 154 280 325 320 staatlich 4.451 4.157 3.177 2.858 2.800 2.779

Der detaillierte Blick auf die Zahlen in Tabelle 2 zeigt auch, dass die allgemein postulierte stei-gende Inanspruchnahme privater Bildungsangebote in den unsere Forschergruppe interessie-renden Bereichen des Bildungssystems verhaltener stattfindet als in anderen Schulformen (z. B. Förderschulen oder berufliche Schulen). Auch ist der Anteil der beiden genannten Schul-formen am Privatschulsystem geringer, als im staatlichen System. Während im staatlichen Sys-tem 2011 von insgesamt 31.132 Schulen mehr als die Hälfte (17.917) Grundschulen und Gym-nasien sind, sind es im Privatschulbereich von 3.396 nur 1.310. Der Anteil der Privatschüler im westdeutschen Gymnasialbereich ist sogar eher rückläufig. Dennoch sind in allen anderen ge-nannten Bereichen kontinuierliche Zuwächse zu erkennen. Jedoch scheint der Privatisierungs-trend weniger eine zunehmende Vermarktlichung und Segregation als vielmehr eine von demo-grafischen Entwicklungen überformte Tendenz auszudrücken.

Koinzer und Leschinsky (2009) führen die Zuwächse zum Teil auf einen Nachholbedarf in den neuen Bundesländern zurück, „mit alternativen pädagogischen Ideen im allgemein bilden-den Bereich zu experimentieren“ (ebd., S. 671). Selbiger existierte maßgeblich auch für das Angebot an konfessionellen Schulen. Aufgrund des Schülermangels z. B. in ländlichen Regio-nen Ostdeutschlands ist zudem unter dem Stichwort „Schule vor Ort“ bzw. „Bürgerschule“ ein Trend zu privaten Schulgründungen im Primarbereich zu beobachten. „Die im Ergebnis von Schulschließungen und -zusammenlegungen zu erwartenden oder tatsächlichen langen Schul-wege fordern das Eltern- und eben Privatschulengagement geradezu heraus“ (ebd., S. 681).

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 11

Im Prinzip stellen die in der medialen Öffentlichkeit präsenten privaten und exklusiven Bil-dungseinrichtungen ‚neuen Typs’ (PHORMS, International Schools etc.) statistisch gesehen eher Randphänomene im Gesamtspektrum der privaten Bildungseinrichtungen dar. Nichtsdes-totrotz hat es hier in den letzten Jahren einen enormen Anstieg gegeben. So gehen Koinzer und Leschinsky (2009, S. 673) von insgesamt etwa 50 Internationalen Schulen aus. Die Vereinigung der Internationalen Schulen (AGIS) vertritt laut ihrer Website 2013 insgesamt 27 internationale Schulen und schließt hier auch einzelne Metropolitan Schools ein. „Der Verband Deutscher Pri-vatschulen führt unter seinen Mitgliedern 15 internationale Schulen. Die Phorms-Schulen, die bei ihrem ersten Auftreten in der Presse viel Aufsehen erregt haben, umfassen laut ihrer Websi-te 2013 sieben Schulstandorte“ (Hallwirth 2013, S. 183).

Dabei sind sicherlich auch die hochpreisigen privatgewerblichen Anbieter (vgl. Ernst et al. i.E.) im Schulbereich von besonderem Interesse, da sie zu einem Creaming-Effekt, also zur „Konzentration von leistungsfähigen und motivierten Schülern aus eher wohlsituierten Eltern-häusern“ (Klein 2013, S. 242f.), führen können. Da es aber, wenn wir den Studien zu sozialen Milieus (vgl. z. B. Vester 2001; Vester 2004) folgen und beachten, dass auch öffentliche und konfessionelle Bildungseinrichtungen Familien aus höheren sozialen Milieus ansprechen (s. Untersuchungen von u. a. Helsper et al. 2001; Böhme 2000, 2003; Helsper et al. 2010; Humm-rich 2011), nicht nur vordergründig um ökonomisch kapitalstarke Familien gehen kann, er-scheint die Identifikation von exklusiven Bildungseinrichtungen nur über die Unterscheidung nach dem Merkmal Privatgewerblichkeit und ökonomischen Zugangshürden als nicht ausrei-chend. Unterstrichen wird dies auch durch den hohen Anteil von Förder- und beruflichen Schu-len im Bereich der freien Träger. Gibson und Helsper (2012) konstatieren für den gymnasialen Bereich, was auch für die anderen Bildungsstufen zuzutreffen scheint, wenn man den Stand der Projektarbeiten zu den „Mechanismen der Elitebildung im deutschen Bildungssystem“ berück-sichtigt: „Schulen in privater Trägerschaft insgesamt (…) sind also keineswegs generell als eli-täre und exklusive Bildungsräume zu fassen.“ (ebd., S. 227). Des Weiteren ist zu fragen, wie es vor dem Hintergrund des Sonderungsverbotes2 zu einer solchen rein ökonomischen, flächen-deckenden Stratifizierung kommen sollte? Zudem monieren zahlreiche Experten (z. B. Weiß 2011), dass die Qualität des privaten Bildungssektors generell kaum über dem Durchschnitt der öffentlichen Einrichtungen liegt. Jüngste Beispiele, wie die sog. „Abipleiten“ in Schweinfurt und Dresden, scheinen die Skepsis der Experten zu bestätigen.

Wenn die alleinige Unterscheidung nach dem Merkmal der Trägerschaft der Organisation wenig Aufschluss über die quantitative Entwicklung von exklusiven Einrichtungen mit stratifizie-render Wirkung geben kann, bleibt die Frage offen, welche weiteren Dimensionen einer Charak-terisierung dienlich sein könnten.

4 Dimensionen für eine Bestimmung exklusiver Bildungseinrichtungen

Vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklungen im allgemeinbildenden Schulwesen und der Beiträge der Forschergruppenprojekte (i. d. H., im Überblick s. Krüger und Helsper i. d. H.) zeichnet sich für die Frage, ob die These der Differenzierung und Hierarchisierung des Hoch-

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 12 schulsystems von Palfreyman und Tapper (2009) auf das deutsche Bildungssystem vom Kin-dergarten bis zur Hochschule übertragbar ist, bereits ab, dass die aktuellen Entwicklungen im Elementar-, Primar-, Gymnasial- und Hochschulbereich durchaus als Bestätigung gewertet werden können. Während jedoch der Gymnasial- und Hochschulbereich gewissermaßen von Anfang an Exklusionstendenzen aufwies, die durch aktuelle Entwicklungen der politischen Ein-flussnahme, neuer Steuerungsmodelle, Einführung von Wettbewerb, also Konkurrenz und Qua-si-Vermarktlichung sowie Internationalisierung nun an Schärfe gewinnen, zeichnet sich für den Elementar- und Primarbereich eine so bislang unbekannte Entwicklung mit neuen institutionel-len Akteuren ab, die zumindest den Elementarbereich vermutlich tiefgreifend verändern könn-ten.

Da es nicht lediglich um Einrichtungen in privater Trägerschaft gehen kann, interessieren darüber hinaus jene Einrichtungen, die 1. im Elementarbereich den Eltern mit besonderen, aber auch hochpreisigen Angeboten, einer hohen zeitlichen und personellen Flexibilität und mit einer Dienstleistungslogik aufwarten (vgl. den Beitrag Mader et al. i. d. H.), die 2. im Primarbereich mit schulpädagogischen sowie konzeptionellen Besonderheiten als Alternative zur staatlichen Grundschule sowie durch die Erhebung von Schulgebühren eine stratifizierende Wirkung er-zeugen und 3., jene Einrichtungen im Gymnasial- und Hochschulbereich, die im renommierten Spitzenbereich der Bildung verortet werden bzw. dieses für sich reklamieren. Dazu können auch in letzteren Bereichen Einrichtungen zählen, die überdies ökonomische Zugangshürden bei der Rekrutierung ihrer Klientel geltend machen. Hier kann aufgrund bisheriger Forschungen insbesondere im internationalen Forschungsfeld angenommen werden, dass privilegierte Bil-dungsklientel von den Besonderungen und den Zugangshürden besonders profitieren könnten (vgl. z. B. van Zanten 2010).

Während es nun, wie eingangs erwähnt, in Deutschland bislang keine traditionellen Elitebil-dungswege über Einrichtungen (vgl. Zymek und Ullrich i. d. H.) und ‚Versäulungen’ im Bil-dungswesen bekannt sind, wurden von der Forschung bislang eher vereinzelt herausragende Beispiele exklusiver oder besonders leistungsstarker Internatsgymnasien (vgl. z. B. Kalthoff 1997; Helsper et al. 2001) oder die neueren Entwicklungen im Hochbegabungsdiskurs (vgl. Ull-rich und Strunck 2008) sowie die Entwicklungen im privaten Bildungssektor (vgl. Ullrich und Strunck 2012; Gürlevik et al. 2013; Graßhoff et al. 2013; Suter 2013) davon eher getrennt be-trachtet.

Schaut man dagegen erstens auf die Entwicklung, die Ullrich (i. d. H.) in Bezug auf die priva-ten Schulen ‚neueren Typs’ und die Suter (2013) ebenfalls für schweizerische Großstädte kon-statiert, die sog. ‚Versäulung’ innerhalb eines privaten Typs, in dem im Idealfall das Kind von der Kita bis zum International Baccalaureat (IB) im Einrichtungstyp verbleibt, sowie zweitens die Studien zu Elite- und privaten Bildungseinrichtungen aus dem internationalen Bereich (vgl. z. B. Gaztambide-Fernández 2009; Howard 2010; Khan 2011 für die USA; Forbes und Weiner 2008, Horne et al. 2011; Maxwell und Aggleton 2013 für Großbritannien; McDonald et al. 2012 für Australien; van Zanten i. d. H. für Frankreich; Koh und Kenway 2012; Maroy und van Zanten 2011 für den internationalen Vergleich), dann wird deutlich, dass eine Identifikation sich auf den Anspruch und die Bildung einer Bildungselite einer Einrichtung bei gleichzeitiger Untersuchung der Elitenreproduktion fokussieren sollte.

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 13

Folgt man einer solchen auf der Basis von vorliegenden Untersuchungen zu Elitebildung bzw. zur Untersuchung von exklusiven, aber auch privaten Bildungseinrichtungen in Deutsch-land (vgl. z. B. Kalthoff 1997; Helsper et al. 2001; Hadjar 2008; Gibson und Helsper 2012; Graßhoff et al. 2013; Suter 2013) hergeleiteten Einengung und Analyseeinstellung, dann zeich-net sich ab, dass die Einstufung als exklusive Bildungseinrichtung in Deutschland mehrere Kri-terien bzw. Dimensionen beinhaltet, die jedoch nach den oben erwähnten unterschiedlichen Strukturlogiken und Semantiken des Elementar-, Primar-, Gymnasial- und Hochschulbereichs variieren und überdies auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind.

1. So wäre die Differenzierung nach organisatorischen Merkmalen der Trägerschaft angesichts der rasanten Expansion des relativ kleinen Sektors der privaten und privatgewerblichen Bil-dungseinrichtungen in Deutschland sicherlich im Zusammenhang mit weiteren Kriterien ein wichtiges, aber nicht hinreichendes für die Bestimmung als exklusive Bildungseinrichtung, wie aus dem vorherigen Kapitel hervorging. Dennoch kann allein die Trägerschaft einer Ein-richtung zu einer Zugangshürde führen, wenn sie beispielsweise die ethnisch-religiöse bzw. weltanschauliche Zugehörigkeit zum Auswahlkriterium der Schülerschaft macht (vgl. Gibson und Helsper 2012; Ullrich i. d. H.).

2. In Verbindung jedoch mit ökonomischen Zugangshürden bspw. in Form von erhobenen Schulgeldern fällt eine Differenzierung der Form der Trägerschaft bereits deutlicher ins Ge-wicht. Dabei können zwar nur im Elementarbereich von den rein privatgewerblichen Einrich-tungen und im privaten Hochschul- sowie im berufsbildenden Bereich stattliche Summen veranschlagt werden, während im Bereich der Grund- und allgemeinbildenden Schulen das Sonderungsverbot gilt, da Schulen „grundsätzlich allen Bürgern ohne Rücksicht auf ihre fi-nanziellen Verhältnisse offenstehen. Werden überhöhte Schulgelder verlangt, darf die Ge-nehmigung nicht erteilt bzw. nicht aufrechterhalten werden“ (Weiß 2011, S. 14). Abgesehen von diesem Grundsatz werden in der Praxis auch im Grundschul- und allgemeinbildenden Bereich nicht nur von Schulen des Verbands Deutscher Privatschulen, sondern auch von re-formpädagogischen Schulen Schulgelder erhoben, die sich zum Teil verdeckt durch zusätz-liche Aufwendungen, Internatsplatzkosten oder z. B. gebilligt durch lokale Behörden um den Standortvorteil der Stadt bzw. Region aufrechtzuerhalten, noch potenzieren können und damit, ob nun potenziert oder nicht, eine sichtbare oder auch symbolische Zugangshürde für eine weniger privilegierte Klientel erzeugen.

3. Eine weitere schulstrukturell gestaltete Zugangshürde liegt in inhaltlichen Profilen und Schwerpunkten insbesondere im Bereich der Gymnasien begründet, die jedoch auch bereits in den Grundschul- und zum Teil in den Elementarbereich ausstrahlt, man denke an Einrich-tungen mit bilingualen Kitas und Grundschulen. Wie Ullrich (i. d. H.) ausführt, können sich diese Profile einerseits aus der humanistischen Tradition mit altsprachlichem Profil oder aber aus dem bilingualen Unterricht begründen (vgl. Helsper et al. i. d. H.). Daneben gibt es die staatliche Spitzenförderung in den Bereichen, Sport, Musik und Kunst, die Begabtenför-derung, die Spezialschulen für Naturwissenschaften und Sprachen (ebd., Krüger et al. i. d. H.). Hinzu kommen jedoch auch die Schulen in konfessioneller und freier Trägerschaft mit reformpädagogischen Profilen, die zum Teil ebenfalls auf lange Traditionen und berühm-

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 14

te Absolventen verweisen können. Neuerdings konstatiert Ullrich (i. d. H.) zudem die Privat-schulen neuen Typs, häufig mit international anerkannten Abschlüssen, die er als teuer, bi-lingual, ganztägig, monolithisch charakterisiert (vgl. Krüger et al. i. d. H.). Auch private Hochschulen (davon die wenigen mit Promotionsrecht) haben häufig ein inhaltliches Profil oder einen fachlichen Schwerpunkt, z.B. Jura, Wirtschaft, Verwaltung (vgl. Bloch et al. i. d. H.)

4. Diese oben genannten Schulprofile, insbesondere der Gymnasien, begründen an sich viel-leicht bis auf die teuren Privatschulen neuen Typs noch keinen exklusiven Status, wie wir ihn im Sinne eines Institutionen-Milieu-Komplexes oben bereits in der Verbindung zwischen institutionellem Renommee und privilegierter Adressatenschaft skizziert haben. In Verbin-dung jedoch mit weiteren Zugangshürden, wie Eignungstests, verpflichtenden Gesprächen und Auswahlverfahren, gewinnt die Definition einer Einrichtung als exklusiv an Gehalt. Denn über die Steuerung der Rekrutierung der Bildungsadressaten findet die entsprechende Komposition der Einrichtung statt. Dabei ist davon auszugehen, dass die Auswahl nach Schulleistungen spätestens ab der Sekundarstufe eine zentrale Rolle spielt und die Verfah-ren weniger legitimationsbedürftig sind, bspw. wenn es um die Rekrutierung der Adressaten für einen bestimmten Schwerpunkt bzw. ein inhaltliches Profil geht (im Sinne einer Fähig-keitsgruppierung nach Ullrich und Strunck 2008, S. 14). Daneben werden die leistungsbezo-genen Auswahlverfahren häufig – und das ist auch aus Ländern wie Frankreich, Großbritan-nien und den USA mit einer ausgesprochenen Elitebildung bekannt (vgl. dazu den Beitrag von van Zanten i. d. H., Waldow i. d. H., Zymek i. d. H.; Karabel 2005) – durch die Beurtei-lung persönlicher Merkmale und Eigenschaften ergänzt, wenn sie nicht im Elementar- und Primarbereich sogar völlig über die Frage der elterlichen Einstellung und Passung zur Ein-richtung ersetzt werden. Über den Einbezug von Persönlichkeitsmerkmalen bei der Auswahl der Adressaten und im jüngeren Alter der Eltern findet jedoch auch eine soziale Selektion statt, da sie auf die Ermittlung und Überprüfung der Passfähigkeit des Habitus abzielt und damit zur ‚Homologisierung’ des Milieus (vgl. Bourdieu 2004) innerhalb der Einrichtung und ihrer Adressaten beiträgt. Diese häufig keineswegs transparenten oder standardisierten Prozesse sind häufig auch abhängig von den jeweiligen räumlichen und lokalen Gegeben-heiten der Einrichtungen, in deren Rahmen Einrichtungen ihre Bewerber rekrutieren können (vgl. Maroy und van Zanten 2011).

5. Auch den regionalen Unterschiede und Abhängigkeiten der Einrichtung unter Berücksichti-gung der altersspezifischen Mobilität der Bildungsadressaten muss Rechnung getragen werden. Die Forschung von u. a. Graßhoff et al. (2013) und Suter (2013) zur Wahl von priva-ten Bildungseinrichtungen in Deutschland und in der Schweiz zeigen, was auch international eine zunehmende Bedeutung erfährt: dass die drastischen Entwicklungen der Privatisierung, Vermarktlichung und Hierarchisierung zwischen Einrichtungen der gleichen Bildungsstufe insbesondere für großstädtische Ballungszentren und Metropolen zutreffen, in denen sich eine gut gebildete, finanziell gut ausgestattete, mobile Elternklientel sammelt und entspre-chende „Produkte“ für marktorientierte Anbieter auf dem Bildungsmarkt profitabel erscheinen lässt (vgl. dazu auch Ball und Nikita i. d. H.). Diese privatgewerblichen und in privater Trä-gerschaft befindlichen Angebote reichen inzwischen bis in den Elementar- und Primarbe-

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 15

reich (z. B. Little Giants, Phorms oder Internationale Schulen mit angeschlossen Kitas). Ab-gesehen von diesen Ballungsregionen, in denen auch im internationalen Kontext eine globa-lisierte Mittelschicht (s. ebd.) auf Elitebildungsangebote vom Elementar- bis zum Sekundar-bereich zurückgreift (vgl. z. B. Ball 2012; Bates 2012; Koh und Kenway 2012; McDonald et al. 2012), gestalten sich die Auswahl- bzw. Anwahlmöglichkeiten von Institutionen und Bil-dungsadressaten regionenabhängig unterschiedlich. So können sich z. B. hochpreisige pri-vatgewerbliche Bildungsanbieter in struktur- und bevölkerungsschwachen Regionen, wenn sie nicht über eine überregionale Klientel verfügen, nicht in der gleichen Weise oder gar nicht etablieren.

Auf einer Ebene diskursiver Formationen lassen sich die letzten beiden Charakteristika zur Be-stimmung des Grades an Exklusivität verorten.

6. Dazu gehören vonseiten der Bildungseinrichtungen die medialen Selbstpräsentationen, z. B. in Form medial formulierter und publizierter Ansprüche, Selbstbeschreibungen, sog. ‚mission statements’, die mit Stichworten wie Talent, Begabung, Elite oder Exzellenz in Verbindung mit Termini wie soziale Verantwortung und die Ausbildung zukünftiger Führungskräfte ope-rieren. Broschüren, Websites und Homepages bilden das Medium, durch welche sich dis-kursive Formationen um die Einrichtungen etablieren bzw. von ihnen selbst etabliert werden (vgl. hierzu auch Bröckling und Peter i.d.H.; Bloch et al. i. d. H.; Forbes und Weiner 2008). Die medialen Selbstpräsentationen sind zum einen auf die Kreierung eines spezifischen ‚Images’ und zum anderen auf die Rekrutierung und Ansprache einer spezifischen Klientel ausgerichtet.

7. Diese Selbstrepräsentationen korrespondieren auch mit den diskursiven Formationen auf-seiten öffentlicher Medien und Bildungsadressaten. So kann seit längerem ein spezifischer Mediendiskurs beobachtet werden, der sich um Fragen der ‚besten’ Bildungsangebote für den eigenen Nachwuchs dreht (vgl. z. B. Krüger 2013), und damit einer bildungsambitionier-ten Bildungsklientel bzw. verunsicherten Elternschaft Orientierungshilfen bieten soll. Diese Diskurse formieren sich jedoch auch um Reizthemen mit den Stichworten „Eliteuniversitä-ten“, „Rankings“, „Edelkitas“, etc. Vonseiten der Bildungsadressaten bzw. der Eltern existie-ren ebenfalls spezifische Diskurspraktiken, die sich an bestimmten Anlässen und Orten durch Verständigungen, Informations- und Gerüchteaustausch etablieren (vgl. hierzu Brei-denstein et al. i.d.H.; Helsper et al. i.d.H.; Krüger et al. i. d. H.; Krüger 2013, 2014). Diese stehen in Wechselwirkung mit den medialen Diskursen sowie Selbstpräsentationen der Ein-richtungen. Sie können durchaus Einfluss auf die Position bzw. die Wahrnehmung und den Ruf einer Einrichtung innerhalb einer Bildungsregion (vgl. hierzu auch Helsper et al. i. d. H.) oder auch darüber hinaus haben und tragen zur Hierarchisierung und Differenzierung zwi-schen Einrichtungen einer Bildungsstufe bei.

Damit sind neben dem Merkmal der Trägerschaft sechs weitere Kriterien bzw. Dimensionen benannt, die als Heuristik für eine Identifizierung von exklusiven Bildungseinrichtungen mit stra-tifizierender Wirkung geeignet zu sein scheinen. Da nicht davon auszugehen ist, dass alle diese Merkmale gleichzeitig vorliegen müssen und von Einrichtung zu Einrichtung auch graduelle Un-

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 16 terschiede in deren Ausprägungen zu erwarten sind, ist ein variantenreiches Erscheinungsbild in der aktuellen deutschen Bildungslandschaft existent. Diese Vielfalt kann einerseits an sich schon als übergreifende Bestätigung der Horizontalisierungs- und Vertikalisierungsthese gewer-tet werden. Andererseits erleichtert es eine überblicksartige Identifizierung keineswegs, da sich einige Kriterien als sperrig gegenüber einer rein quantitativen Operationalisierung erweisen, weil sie z. B. verdeckt existieren.

Im Folgenden soll nun im Fazit die Diskussion noch einmal zusammenfassend dargestellt und Konsequenzen für die Untersuchung von exklusiven Bildungseinrichtungen in Deutschland abgeleitet werden.

5 Fazit – Konsequenzen für die Erforschung exklusiver Bildungseinrichtungen in Deutschland

Im Beitrag wurden bislang anhand der Frage, ob die These der Hierarchisierung und Ausdiffe-renzierung (vgl. Palfreyman und Tapper 2009) zwischen Einrichtungen gleichen Typs auch auf weitere Bereiche des deutschen Bildungssystems übertragen werden könnte und welche Merkmale Einrichtungen mit stratifizierender Wirkung aufweisen, zunächst neuere Entwicklun-gen auf den Ebenen des Elementar-, Primar-, Gymnasial- und Hochschulsektors skizziert, die auf Stratifizierungen und Differenzierungen verweisen. Als Gemeinsamkeit der Diskussionen in allen Bereichen, dass zunehmend auch private Bildungseinrichtungen eine zentrale Rolle spie-len könnten, und vor dem Hintergrund der populären These der zunehmenden Privatisierung des Bildungswesens wurde zunächst das Kriterium der Trägerschaft auf seine Eignung zur Be-stimmung geprüft.

Für die Entwicklung privater Bildungseinrichtungen lässt sich konstatieren, dass das Wachs-tum insgesamt vor dem Hintergrund der medialen Debatten zu relativieren und zu differenzieren ist. Im Elementarbereich sind die Zuwächse im marginalen Bereich. Dagegen ist bei den Grundschulen und auch bei Gymnasien ein kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen, aber die Ursachen hierfür liegen eher im Nachholbedarf der neuen Länder im Bereich der alternati-ven und konfessionellen Schulen. Die in der medialen Öffentlichkeit präsenten privaten und exklusiven Bildungseinrichtungen ‚neuen Typs’ (PHORMS, International Schools etc.) stellen statistisch gesehen eher Randphänomene im Gesamtspektrum der privaten Bildungseinrich-tungen dar. Nichtsdestotrotz hat es hier in den letzten Jahren einen enormen Anstieg gegeben. Lediglich in Bezug auf private Hochschulen wird vom Wissenschaftsrat (2012) ein sprunghafter Zuwachs diagnostiziert. Dabei wird diese Entwicklung durch das 2004 eingeführte Akkreditie-rungsverfahren und die Förderung durch die Länder (z. B. Baden-Württemberg) zur Bereitstel-lung von genügend Studienplätzen unterstützt.

Wie durch die zweite Fokussierung unserer Fragestellung deutlich wurde, ist eine Identifizie-rung von exklusiven Bildungseinrichtungen über die Rechtsform privater Trägerschaft in der deutschen Bildungslandschaft, das u. a. auch durch das Ersatz-Prinzip (Akzessorietät) für öf-fentliche Schulen und das Sonderungsverbot im Schulbereich geprägt ist, nicht einwandfrei

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 17 möglich. Denn einerseits zielen bei Weitem nicht alle privaten Bildungseinrichtungen gleicher-maßen auf die Rekrutierung ökonomisch vermögender Adressaten ab, andererseits verknüpft auch ein Großteil der privaten Bildungseinrichtungen aller Bildungsstufen mit ihrem Konzept keinen Elitebildungsanspruch. Auch Beispiele aus Ländern mit relativ eindeutig zuordenbaren Elitebildungseinrichtungen wie Frankreich, GB und USA lassen sich nicht über das Kriterium privat vs. nicht-privat definieren, wie die Beispiele der sog. „private and public-Ivy-League“-Colleges und Hochschulen in den USA zeigen oder die staatlich organisierte Elitebildung in Frankreich. Ullrich und Strunck (2012) schlagen bezüglich der Untersuchung von privaten Schu-len vor, nicht von den Privatschulen allgemein auszugehen, „sondern stets über einen konkre-ten Typus von nichtöffentlicher Schule“ (ebd., S. 22) zu sprechen. Dies erscheint auch für den Bereich der Elementarbildung und der Hochschulbildung sinnvoll.

Deshalb wurden im Weiteren noch weitere Dimensionen mit Bezug zur aktuellen For-schungsliteratur entwickelt. Diese stellen eine Heuristik dar, von denen einzelne Merkmale in interdependenten Bezügen zu anderen Merkmalen stehen können wie z. B. die Auswahl der Adressaten nach Leistungskriterien oder Persönlichkeitsmerkmalen, regionalen oder überregio-nalen Rekrutierungsmöglichkeiten und der Erhebung von Beiträgen.

Bei der Beantwortung der Frage nach exklusiven Bildungseinrichtungen sind, wie bereits oben ausgeführt wurde, nunmehr nicht lediglich private Organisationen von Interesse, es kön-nen z. B. im gymnasialen Sektor auch die traditionsreichen Konfessionsschulen oder Schulen aus der reformpädagogischen Bewegung sein, die verknüpft mit entsprechender Schülerkom-position durch Auswahlverfahren und genährt durch ein Interesse einer entsprechenden Klientel solche Stratifikationen erzeugen.

Vor dem Hintergrund der Feststellung, dass Deutschland durch historische Besonderheiten in der Entwicklung der Zugangsberechtigungen zum höheren Bildungswesen (vgl. Zymek i. d. H.) und der allgemeinen Öffnung der höheren Bildung für weitaus breitere Bevölkerungsan-teile über keine ausgeprägte Elitebildung verfügt, lassen sich traditionelle Kriterien der anglo-amerikanischen Eliteschul- und -hochschulforschung wie z. B. die akademische Selektivität, die lange Tradition und darüber erzeugte gute Ruf nicht ohne weiteres auf die deutsche Bildungs-landschaft übertragen. Vielmehr erscheint es sinnvoll unter Berücksichtigung der oben entwi-ckelten Heuristik die Fragen, die Ullrich und Strunck (2012) für die empirische Forschung zu privaten Schulen formulierten, insgesamt für die Erforschung von exklusiven Bildungsinstitutio-nen jeglicher Trägerschaft in mindestens drei Punkten anzuwenden:

1. „nach den pädagogischen Intentionen und Anwahlmotiven der Adressaten 2. nach den Qualitäten der schulischen/akademischen/elementaren Lernkultur und ihren Out-

comes 3. nach der sozialen Lagerung und der sozialen Exklusivität des jeweiligen Institutionen-Milieu-

Komplexes“ (Ullrich und Strunck 2012, S. 22) 4. und nach der Auswahl der Adressaten durch die Institutionen selbst.

Damit ist zugleich auch auf einen Großteil der übergreifenden Fragen, die die Forschergruppe „Mechanismen der Elitebildung im deutschen Bildungssystem“ im Rahmen ihrer Arbeit beant-worten will, bezeichnet: Dazu gehört die Frage nach den diskursiven Einsätzen und Formatio-

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 18 nen der Akteure in Bezug auf Elite und Exzellenz (wie in diesem Heft geschehen), weiterhin die Untersuchung von Auswahlprozeduren der Institutionen und der Anwahlmotive der Adressaten sowie der sozialen Lagerung und der sozialen Exklusivität des jeweiligen Institution-Milieu-Komplexes in den jeweiligen Bildungsstufen (vgl. Krüger et al. 2012).

Nicht zuletzt gilt es, auch die Übergangsquoten und biografischen Verläufe in prestigeträch-tige Schulen, Studiengänge und Hochschulen sowie berufliche Karrieren längsschnittlich zu betrachten, was ebenfalls von den Projekten der Forschergruppe (vgl. z. B. Krüger et al. i.d.H.; Helsper et al. i. d. H.) in den Blick genommen wird. Denn nur so ist eine Verhältnisbestimmung zwischen exklusiven Bildungseinrichtungen, akademischer Exzellenz und Eliteformation mög-lich, die bisher entweder nur ex post und sehr vereinzelt (vgl. z. B. Hartmann 2002) oder unmit-telbar in exklusiven Schulen mit Blick auf weitere Karrieren angenommen wurde (vgl. z. B. Helsper et al. 2001; Kalthoff 1997). Hilfreich wären dabei sicherlich auch Studien, die die An-meldezahlen an sehr gefragten oder exklusiven Institutionen zu den Schülerzahlen in ein Ver-hältnis zueinander setzen und mit weiteren Einrichtungen vergleichen, denn so könnten deren Positionen auf dem Bildungsmarkt bestimmt werden bzw. ob und wie die Einrichtungen tatsäch-lich aus den Bewerbern auch ihre Zielgruppe auswählen und sich damit profilieren können (vgl. auch Maroy und van Zanten 2011).

Vor dem Hintergrund der im Sonderheft präsentierten Ergebnisse stellt sich allerdings auch die Frage nach dem Konstruktionscharakter von Elitestudien. D. h. wer nach Elitebildung fragt, muss entsprechend Institutionen benennen und untersuchen. Damit werden diese Einrichtun-gen zugleich als elitebildend bzw. Bildungselite ausbildend charakterisiert. Dies gilt auch für die untersuchten Diskurse der Adressaten sowie der bildungs-, wissenschaftspolitischen und insti-tutionellen Akteure. Sie alle arbeiten an der Konstruktion und Dekonstruktion von Elite und Ex-zellenz mit. Dass nun aber in den Diskursen für etwas anderes als für sogenannte Leistungseli-ten, die mit exzellenten Ergebnissen und Beiträgen gesellschaftliche Funktionen einnehmen können (vgl. Roellecke 2011), kein Platz ist, zeigt (neben historischen Hintergründen), warum bei den beteiligten Akteuren das Sprechen über Elite so schwer fällt. Eine Verbindung zwischen einer Institution, ihren Adressaten und der Bildungselite herzustellen, so scheinen die Ergebnis-se diese Heftes zu zeigen, ist nur dann unproblematisch, wenn eine unmittelbar gesellschaftlich legitimierbare Funktion damit verbunden wird, wie z. B. akademische Exzellenz für zukünftige Forschung, exzellente Leistungen in Sport, Kunst oder Musik, die Ausbildung von Führungskräf-ten in Wirtschaft, Jura und Politik, die jedoch sich immer schon des Verdachts erwehren müs-sen, sich unabhängig von Leistungskriterien zu reproduzieren. Beachtet man diese doppelte Bezugnahme auf Elite und Exzellenz, die zwangsläufig für jede Elitebildungsstudie zutrifft, so-bald sie eine bestimmte Personengruppe als solche fokussiert, scheint es sinnvoll, sich das komplexe Geflecht von Kriterien, die allesamt oder auch in einzelnen Kombinationen zutreffen können, zu vergegenwärtigen und in künftigen Untersuchungen mit zu reflektieren.

Endnoten1 1 Interessant wäre vor allem die Zahl an Anmeldungen, weil man damit mehr der Nachfrage (Anwahl) auf die Spur

käme. Die Gesamtschülerzahl an sich verdeutlicht eigentlich nur die vorhandenen Kapazitäten.

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 19 —————— 2 Im Schulbereich gilt rechtlich das Sonderungsverbot, d. h. hohe Schulgelder können nicht verlangt werden, stel-

len privatgewerbliche Einrichtungen vor ökonomische Probleme bei fehlender oder geringerer staatlicher Unter-stützung, d. h. Ergänzungsschulen werden nur teilweise, Ersatzschulen werden größtenteils subventioniert (Füs-sel et al. 2008, S. 198).

Literatur

Adam, K. (1997). Berge gibt es auch im Flachland – oder: Wozu Elitebildung? In H. Bude & S. Schleis-sing (Hrsg.), Junge Eliten. Selbständigkeit als Beruf (S. 61–70). Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer.

Ball, S. J. (2012). Global Education Inc. New policy networks and the neo-liberal imaginary. London: Routledge.

Bates, R. (2012). Is global citizenship possible, and can international schools provide it? Journal of rese-arch in international education, 11(3), 262–274.

Böhme, J. (2000). Schulmythen und ihre imaginäre Verbürgung durch oppositionelle Schüler (1. Aufl.). Bad Heilbrunn/Obb, Halle: Klinkhardt.

Böhme, J. (2003). Schülersubkulturen als lebenspraktischer Hiatus von Schulkulturen und Schülerbiogra-phien. Exemplarische Rekonstruktion zur ‚enttäuschten Opposition’ eines Internatsgymnasiums. Jahrbuch Jugendforschung, 3 (S. 155–172). Wiesbaden: Springer VS.

Bourdieu, P. (2004). Der Staatsadel. Konstanz: UVK. Bürgerservice Bonn (2013). Einschulung. Anmeldung zur Grundschu-

le.http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/buergerdienste_online/buergerservice_a_z/00373/. Zugegriffen: 23. September 2013.

Cortina, K. S., Koinzer, T., & Leschinsky, A. (2009). Nachwort: Eine international informierte Prognose zur Entwicklung privater Schulen in Deutschland. Zeitschrift für Pädagogik, 55(5), 747–754.

Deppe, U., Helsper, W., Kreckel, R., Krüger, H.-H., & Stock, M. (2015): Germany’s hesitant approach to elite education. Stratification processes in German secondary and higher education. Erscheint in: Zanten, A. v. et.al. (Eds.), Elites, privilege and excellence. World Yearbook of Education. London: Routledge.

Ernst, T., Mader, M., & Mierendorff, J. (i.E.): Gewerbliche Anbieter von Kindertagesbetreuung – eine Sys-tematisierung der Trägerlandschaft. Erscheint in Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Soziali-sation.

Forbes, J., & Weiner, G. (2008). Understated powerhouses: Scottish independent schools, their charac-teristics and their capitals. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 29(4), 509–525.

Füssel, H.-P., Leschinsky, A., Cortina, K. S., Baumert, J., Mayer, K. U., & Trommer, L. (2008). Der institu-tionelle Rahmen des Bildungswesens. In K. S. Cortina, J. Baumert, A. Leschinsky, K. U. Mayer & L. Trommer (Hrsg.), Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Strukturen und Entwick-lungen im Überblick (S. 131–203). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch.

Gaztambide-Fernandez, R. A. (2009). Best of the Best: Becoming Elite at an American Boarding School. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gibson, A., & Helsper, W. (2012). Erziehung und Bildung der „Auserwählten“ – Privatschulen und deren „Elite“-Anspruch. In H. Ullrich & S. Strunck (Hrsg.), Private Schulen in Deutschland. Entwicklungen – Profile – Kontroversen (S. 225–246). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Graßhoff, G., Ullrich, H., Binz, C., Pfaff, A., & Schmenger, S. (2013): Eltern als Akteure im Prozess des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule. Wiesbaden: Springer VS.

Gürlevik, A., Palentien, C., & Heyer, R. (Hrsg.) (2013). Privatschulen versus staatliche Schulen. Wiesba-den: Springer VS.

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 20 Hadjar, A. (2008). Meritokratie als Legitimationsprinzip. Die Entwicklung der Akzeptanz sozialer Un-

gleichheit im Zuge der Bildungsexpansion. Wiesbaden: VS Verlag Hallwirth, U. (2013). Internationale Schulen. In A. Gürlevik, C. Palentien & R. Heyer (Hrsg.), Privatschulen

versus staatliche Schulen (S. 183–195). Wiesbaden: Springer VS. Hartmann, M. (2002). Der Mythos von den Leistungseliten. Spitzenkarrieren und soziale Herkunft in Wirt-

schaft, Politik, Justiz und Wissenschaft. Frankfurt: Campus. Helsper, W., Böhme, J., Kramer, R., & Lingkost, A. (2001). Schulkultur und Schulmythos. Gymnasien

zwischen elitärer Bildung und höherer Volksschule im Transformationsprozeß. Opladen: Leske u. Budrich.

Helsper, W., Kramer, R.-T., Hummrich, M., & Busse, S. (2010). Jugend zwischen Familie und Schule. Eine Studie zu pädagogischen Generationsbeziehungen. Wiesbaden: Springer VS.

Henry-Huthmacher, C. (2008). Eltern unter Druck. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Studie. www.kas.de/upload/dokumente/2008/02/080227_henry.pdf. Zugegriffen: 27. August 2013.

Horne, J., Lingard, B., Weiner, G., & Forbes, J. (2011). ‚Capitalizing on sport’: sport, physical education and multiple capitals in Scottish independent schools. British Journal of Sociology of Education, 32(6), 861–879.

Howard, A. (2010). Elite visions: Priviledged perceptions of self and others. Teachers College Record, 112(8), 1971–1992.

Hummrich, M. (2011). Jugend und Raum. Exklusive Zugehörigkeitsordnungen in Familie und Schule. Wiesbaden: VS Verlag.

Kalthoff, H. (1997). Wohlerzogenheit. Eine Ethnographie deutscher Internatsschulen. Frankfurt a. M.: Campus.

Karabel, J. (2005). The Chosen. The Hidden History of Admission and Exclusion at Harvard, Yale, and Princeton. Boston: Houghton Mifflin.

Kastendieck, L. (2012). Kurze Wege für kurze Beine: In welche Schule soll es gehen? Hamburger Abendblatt vom 14.1.2012.

Kenway, J., & Koh, A. S. L. (2013). The elite school as ‚cognitive machine’ and ‚social paradise’: Develop-ing transnational capitals for the national ‚field of power’, Journal of Sociology, 49(2-3), 272–290.

Khan, S. R. (2011). Privilege. The making of an adolescent elite at St. Paul’s School. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Klein, H. E. (2013). Leistung und Effizienz – wie Privatschulen ihre Wettbewerbsfähigkeit trotz staatlicher Unterfinanzierung unter Beweis stellen (müssen). In A. Gürlevik, C. Palentien & R. Heyer (Hrsg.), Pri-vatschulen versus staatliche Schulen (S. 241–258). Wiesbaden: Springer VS.

Koh, A. S. L., & Kenway, J. (2012). Cultivating national leaders in an elite school: deploying the transna-tional in the national interest. International Studies in Sociology of Education, 22(4), 333–351.

Koinzer, T., & Leschinsky, A. (2009). Privatschulen in Deutschland. Zeitschrift für Pädagogik, 55(5), 669–685.

Krüger, H.-H., Helsper, W., Sackmann, R., Breidenstein, G., Bröckling, U., Kreckel, R., Mierendorff, J., & Stock, M. (2012). Mechanismen der Elitebildung im deutschen Bildungssystem. Zeitschrift für Erzie-hungswissenschaft, 15(2), 327–343.

Krüger, J. O. (2013). Wir wollen nur das Beste… Das Thema ‚Schulwahl’ im Kontext pädagogischer Rat-geber. In Mayer, R., Thompson, R. & M. Wimmer (Hrsg.), Inszenierung und Optimierung des Selbst. Zur Analyse gegenwärtiger Selbsttechnologien (S. 89–110). Wiesbaden: Springer VS.

Krüger, J. O.(2014). Vom Hörensagen. Die Bedeutung von Gerüchten im elterlichen Diskurs zur Grund-schulwahl. Zeitschrift für Pädagogik.

Maroy, C., & van Zanten, A. (2011). Steuerung und Wettbewerb zwischen Schulen in sechs europäischen Regionen. In H. Altrichter, M. Heinrich & K. Soukup-Altrichter (Hrsg.), Schulentwicklung durch Schul-profilierung? Zur Veränderung von Koordinationsmechanismen im Schulsystem (S. 195–213). Wies-baden: Springer VS.

UL R IK E DE P P E U N D HE IK O KA S T N E R 21 Maxwell, C. & Aggleton, P. (2013). Becoming accomplished: Concerted cultivation among privately edu-

cated young women. Pedagogy, Culture & Society 21(1), 75–93. McDonald, P., Pini, B., & Mayes, R. (2012). Organizational rhetoric in the prospectuses of elite private

schools: unpacking strategies of persuasion. British Journal of Sociology of Education, 33(1), 1–20. Palfreyman, D., & Tapper, T. (2009). Structuring Mass Higher Education. The Role of Elite Institutions.

New York; London: Routledge. Reichlin, M. (2013). Die Schmieden der Elite – Privathochschulen und ihr Ruf.

http://uni.de/redaktion/privathochschulen. Zugegriffen: 28. Juni 2013. Roellecke, G. (2011). Kein Ort für Elite zum Problem des Begriffs in der funktionsorientierten Gesell-

schaft. Die Politische Meinung Monatsschrift zu Fragen der Zeit, Jg. 56 (H. 7 = Nr. 500/501), 71–76. Statistisches Bundesamt (2012a). Bildung und Kultur, Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 2010/2011.

Fachserie 11 1. Wiesbaden. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/AllgemeinbildendeSchulen2110100117004.pdf?__blob=publicationFile. Zugegriffen: 21. August 2013.

Statistisches Bundesamt (2012b). Bildung und Kultur, Private Schulen, Schuljahr 2010/2011. Fachserie 11. Fachserie 11 1.1. Wiesbaden. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/PrivateSchulen2110110127004.pdf?__blob=publicationFile. Zugegriffen: 21. August 2013.

Statistisches Bundesamt (2012c). Immer mehr private Bildungseinrichtungen. 213/12. Wiesbaden. Suter, P. (2013). Determinanten der Schulwahl. Elterliche Motive für oder gegen Privatschulen. Wiesba-

den: Springer VS. Trautwein, U., & Neumann, M. (2008). Das Gymnasium. In K. S. Cortina, J. Baumert, A. Leschinsky, K.

U. Mayer & L. Trommer (Hrsg.), Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Strukturen und Entwicklungen im Überblick (S. 467–502). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch.

Ullrich, H., & Strunck, S. (2008). Begabtenförderung und Elitebildung an Gymnasien: Einführung in den Themenbereich. In H. Ullrich & S. Strunck (Hrsg.), Begabtenförderung an Gymnasien. Entwicklungen, Befunde, Perspektiven (S. 9–35). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Ullrich, H., & Strunck, S. (2012). Private Schulen in Deutschland – Entwicklungen und Diskurse. In H. Ullrich & S. Strunck (Hrsg.), Private Schulen in Deutschland. Entwicklungen – Profile – Kontroversen (S. 11–25). Wiesbaden: VS Verlag.

van Zanten, A. (2010). The sociology of elite education. In M. W. Apple, S. J. Ball & L. A. Gandin (Hrsg.), The Routledge international handbook of the sociology of education (S. 329–337). New York: Rout-ledge.

Vester, M. (2001). Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Aus-grenzung (1. Aufl., vollständig überarb., erw. und aktualisierte Fass. der zuerst 1993 im Bund-Verl. erschienen Ausg., [3. Nachdr.]). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Vester, M. (2004). Die Illusion der Bildungsexpansion. Bildungsöffnungen und soziale Segregation in der Bundesrepublik Deutschland. In S. Engler & B. Krais (Hrsg.), Bildungssoziologische Beiträge: Das Kulturelle Kapital und die Macht der Klassenkulturen. Sozialstrukturelle Verschiebungen und Wand-lungsprozesse des Habitus (S. 13–53). Weinheim: Juventa.

Weiß, M. (2011). Allgemeinbildende Privatschulen in Deutschland. Netzwerk-Bildung. Berlin. http://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/07833.pdf. Zugegriffen: 28. Juni 2013.

Wissenschaftsrat (2012). Private und kirchliche Hochschulen aus Sicht der Institutionellen Akkreditierung. Bremen. Zugriff am 21. August 2013. http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2264-12.pdf. Zugegriffen: 28. Juni 2013.

Wößmann, L. (2013). Wettbewerb durch öffentliche Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft als wichtiger Ansatzpunkt zur Verbesserung des Schulsystems. In A. Gürlevik, C. Palentien & R. Heyer (Hrsg.), Privatschulen versus staatliche Schulen (S. 259–278). Wiesbaden: Springer VS.