Это была их лучшая фильма? - Газета «Культура

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

6 -

download

0

Transcript of Это была их лучшая фильма? - Газета «Культура

23 – 29 декабря 2016 года № 46 (8032) Издается с 1929 года www.portal-kultura.ru

Духовное пространство русской Евразии

Спор Гоголя с Белинским все еще не окончен

В номере:

Художника теперь не обидеть 2

Мелочь, а приятноКандинский в ГМИИ 8

Любовь, похожая на дымТургенев в Театре имени Моссовета 11

Фантазии Фандорина. От Смуты до рады 12

Жан-Поль Бельмондо:«Ален Делон и я — это день и ночь» 13

Евгений Зимин: «Актеры Таганки были чем-то похожи на хоккеистов» 15

9 7 7 1 5 6 2 0 3 7 0 0 1

1 6 0 4 6ISSN 1562-0379

В НАЧАЛЕ ДОБРЫХ ДЕЛЦель — не прибыль, а помощь

ВАС НЕ ТРУДНО ПОЛЮБИТЬК 115-летию со дня рождения Марлен Дитрих

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МОДЕЛИПодарки к празднику

16 плюс

14136

НЕ ПЛАЧЬ, «МАРУСЯ»«Элегантный век» Елены Киселевой

8

Нас водила молодость...

Незаметный Герой

Александр АНДРЮХИН

С каждым годом детей, совершающих героические поступки, становится все больше — таковы данные российских правоохранительных органов и МЧС. Ребята, не раздумывая, бросаются спасать утопающих, вытаскивают из огня малышей и стариков, спешат на задержание преступников. Они не проходят мимо там, где взрослые порой проявляют равнодушие. Лауреатами фестиваля МЧС «Созвездие мужества» стали 4 подростка. А месяцем ранее Совет Федерации наградил медалями «За мужество в спасении» 21 юного смельчака.

Награжденные — только малая часть ребят, совершивших по-двиги.

— Многих юных героев мы просто не смогли отыскать, — при-знался «Культуре» зампредседателя высшего совета Российского союза спасателей Сергей Щетинин. — Как сообщали спасенные и свидетели, дети, вытащив кого-то из огня или воды, просто убегали, не назвав имен. Спасли и спасли — и дальше пошли. Свой по-рыв даже за подвиг не посчитали.

Екатерина САЖНЕВА

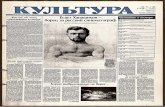

Он категорически против того, чтобы именоваться последним героем. «Герои в нашей стране никогда не переведутся. Россия будет существовать всегда, и люди, достойные этого звания, тоже будут». Капитан второго ранга, водолаз, питерец Леонид СОЛОДКОВ. Герой Советского Союза № 12 773. Указ о его награждении Михаил Горбачев подписал за день до своей отставки.

«Служу Советскому Союзу!» — салюто-вали обычно в Кремлевском дворце съез-дов счастливые награжденные. 12 772 раза до Леонида Солодкова. 57 лет подряд — самое высокое звание в державе Сталин учредил в 1934-м.

Указ о присвоении звания Солодкову был издан 24 декабря 1991-го. Беловеж-ские соглашения уже состоялись, руши-лись прежние идеалы, устои и географиче-ские границы, а что будет потом и будет ли что-то вообще, никто не знал. И от этого становилось немного страшно. Так водо-лаз, уходящий на глубину, никогда не знает, поднимется ли на поверхность, уви-дит ли снова голубое небо.

Нильс ИОГАНСЕН Ярославская область

В российских городах вовсю шумят елочные базары — до Нового года остаются считанные дни. Однако ценники гуманными не назовешь, да и товар там, мягко говоря, порой «второй свежести». Не лучше ли, проштудировав, разумеется, соответствующие законы, отправиться за главным праздничным украшением прямо в лес? Так мы и поступили.

От полутора тысяч рублей — столько нынче просят за са-мое скромное растение ель обыкновенная. За эти деньги вам попытаются продать нечто кривое, однобокое и облез-лое, высотой около метра и со следами транспортировки. Не вариант. А стоимость более-менее приличного экзем-пляра, пушистого и высокого, втрое больше, причем и это не предел. Ценники на экзотику — голубые и сибирские ели — выше в разы, а уж импорт вообще окажется золо-тым. Поэтому будем поддерживать отечественных произ-водителей, причем напрямую — сами лесхозы.

Владимир Качан:

«Шацкая несколько раз возвращала Филатова к жизни»Елена ФЕДОРЕНКО

24 декабря исполняется 70 лет со дня рождения Леонида Филатова — всенародно любимого артиста, чье творчество не ограничивалось сценой и кинематографом. Природа щедро одарила его талантами: поэт, драматург, режиссер — в каждой ипостаси радостные и яркие достижения и во всех — заметная ирония, лукавая улыбка, парадоксальный юмор. И только в одном жизненном сюжете бескомпромиссная серьезность — в цикле авторских программ «Чтобы помнили».

«Культура» решила вспомнить Леонида Филатова, расспросив о нем Владимира Качана, актера и музыканта. В годы учебы оба жили в одной комнате, сочиняли песни — совместно написано более ше-стидесяти. Потом участвовали в концертах.культура: Свою первую встречу с Леонидом Филатовым не забыли?

Это была их лучшая фильма?

Завершается Год российского кино. Каковы его итоги и стоит ли нам ждать возрождения важнейшего из искусств, «Культура» выясняла вместе с ведущими деятелями отрасли. 3

4

5

14

7

Слушай Путина, читай ДостоевскогоПосол на боевом постуВам «шашечки»?Гроб с музыкой

«Авторское право» 9

В деревню, в глушь, за елкой

ФО

ТО: Е

ВГЕН

ИЙ

БИ

ЯТО

В/РИ

А Н

ОВО

СТИ

ФО

ТО: С

. ИВА

НО

В/РИ

А Н

ОВО

СТИ

ФО

ТО: И

ТАР-

ТАСС

ФО

ТО: И

ГОРЬ

ЗАР

ЕМБО

/РИ

А Н

ОВО

СТИ

ОБЩИЙ ПЛАН

Один на один с терроризмом

Августин СЕВЕРИН

Если ответственно отнестись к реализации утвержденной в декабре Стратегии научно-технологического развития России, то наша страна может стать мировым лидером в ряде отраслей. Такое мнение прозвучало на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при верхней палате российского парламента.

Защита интеллектуальной соб-ственности — один из крае-угольных камней программы, уверены участники совещания. Если ее не будет, то достиже-ниями наших ученых сможет пользоваться кто угодно. Толь-ко ни страна, ни сами изобрета-тели ничего от этого не получат. К чему приводит столь нерачи-тельное отношение к интеллек-туальному богатству, собрав-шимся напомнил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, процити-ровав доклад декана экономи-ческого факультета МГУ Алек-сандра Аузана: «За всю свою ис-торию Нобелевскую премию в различных областях получил 31 выходец из России. Из этого списка 11 человек уехали в Ев-ропу и Америку. Но что важно: кроме минеральных ресурсов Россия обладает богатством креативных возможностей ее населения. По неким причинам здесь рождаются гениальные умы. Наши эмигранты красно-речиво свидетельствуют об их конкурентоспособности на ми-ровых рынках. Способствует ли факт рождения выдающих-ся умов экономическому разви-тию? Да! Взять, к примеру, Вла-димира Зворыкина — создателя телевидения. Нынешняя стои-мость его изобретения равна двадцати ВВП современной Рос-сийской Федерации».

По мнению Михалкова, вос-питывать творческих личностей необходимо с малых лет.

— Давайте посмотрим, какое количество детей, молодых лю-дей обладают грандиозным по-тенциалом, изобретательским взглядом на мир! — предложил режиссер. — Если им не помо-гать, то мы опять будем читать

их имена в списках нобелевских лауреатов, но живущих в других странах. Поэтому мне кажет-ся чрезвычайно важным, что-бы новые механизмы поддерж-ки талантов, защиты авторских прав были направлены на со-здание стимулов к тому, чтобы у людей появлялись желание и интерес работать у себя дома. Чтобы знали: их права защище-ны. А сами они приносят поль-зу не только себе, но и стране, и обществу.

С программным докладом о роли интеллектуальной соб-ственности и ее защите в реали-зации Стратегии научно-техно-логического развития России на заседании Совета выступил и.о. директора департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев.

Для примера он привел Ки-тай и США. В Поднебесной за последние десять лет заметно вырос как сам валовой продукт, так и инвестиции в науку: их удельный вес в 2015 году соста-вил 2 процента ВВП. При этом деньги ученым выделялись под решение прикладных задач.

— Китай не углублялся в зону фундаментальных исследова-ний, всегда ориентировался на простые проблемы, имеющие рыночный потенциал, — разъ-яснил Матвеев. — Совершенно

иная ситуация в Соединенных Штатах: они имеют огромный фундаментальный задел.

Развивая фундаментальную науку, американцы периодиче-ски конвертируют ее достиже-ния в товарное производство: в 2000 году это были компьютер-ные технологии, чуть позже — фармацевтика, в 2006-м — ме-дицинские технологии, в 2012–2013-м — системы связи.

Госчиновник особо подчерк-нул, что приоритеты, обозна-ченные в Стратегии научно-тех-нологического развития Рос-сии, должны позволять стране успешно работать на товарных рынках. В документе три важ-ных вектора задают эти прио-

ритеты: обеспечение качества жизни людей, эффективность человека и освоение террито-рии. Указал Матвеев и на новые сложности в сфере защиты ав-торских прав:

— Когда мы покупали книги, диски, товары, то в составе про-дукта оплачивали и интеллек-туальную собственность. А те-перь эта собственность обраща-ется без материального носите-ля. Еще один вызов — закрытых творческих систем больше не существует. Мы всегда думали, что автор — одиночка, творец. Ничего подобного — он поль-зуется огромными массива-ми доступной международной информации. И соответствен-но спор, кто является автором

изобретения, сейчас становится очень острым. Например, техно-логии геномного редактирова-ния CRISPR — суд на суде...

Гендиректор Российского сою-за правообладателей Андрей Кричевский, в свою очередь, рассказал о применении новых технологий в области защиты прав авторов и исполнителей музыкальных произведений:

— Еще три года назад мы нача-ли применять цифровые реше-ния для удобства правооблада-телей. Хотели оптимизировать издержки, связанные с управ-лением правами. Создав базу фонограмм и авторов, логич-но подошли к еще одному сер-вису. Сегодня правообладатель

может легко увидеть, где и как используются его фонограммы, каков объем начисленного ему вознаграждения.

Затем правообладатели полу-чили возможность через интер-нет управлять своими права-ми, загружая в систему новый контент или изменяя сущест-вующую подборку музыки. Са-мым большим прорывом стало изобретение цифрового плее-ра, который, будучи установ-ленным в любом обществен-ном месте, получает по Сети существующие коллекции му-зыкальных произведений, ве-дет статистику их использова-ния и сам направляет необхо-димые данные в организацию по управлению правами.

— Результат пре-взошел ожидания: всего за шесть меся-цев количество но-вых заключивших договор пользова-телей увеличилось в два раза, а объем собираемого возна-

граждения вырос более чем на 20 процентов, — отметил глава Союза правообладателей.

По его мнению, это говорит о том, что участники творческо-го процесса не только положи-тельно воспринимают модерни-зацию системы интеллектуаль-ной собственности, но и готовы пользоваться плодами этой мо-дернизации.

— Оборот цифровых объек-тов и прав на них создает но-вый рынок без санкций и гра-ниц, где распоряжение правом и получение дохода становит-ся простым, необременитель-ным и доступным на всей тер-ритории России и мира, — уве-рен Андрей Кричевский.

Александр АНДРЮХИН

В преддверии следующих один за другим праздников отечественных спецслужб — Дня образования военной контрразведки (19 декабря) и Дня работника органов безопасности РФ (20 декабря) — в столичном кинотеатре «Космос» прошло закрытое праздничное мероприятие с премьерным показом фильма «Один на один».

Лента, созданная при под-держке Минкультуры РФ, На-ционального фонда поддержки правообладателей и ФСБ Рос-сии, рассказывает о буднях бойцов невидимого фронта и угрозах, от которых они обере-гают мирную жизнь соотечест-венников.

— «Один на один» снимался как полноценное игровое кино, — рассказал режиссер Ан-дрей Грачев. — Но в повество-вание органично вплетены ар-хивные съемки и реальные ин-тервью с экспертами. Мы опре-

делили этот жанр как «реал муви».

Авторы фильма пытаются от-ветить на вопрос, почему ничем не примечательные и отнюдь не агрессивные граждане превра-щаются в террористов и даже смертников. В качестве вер-бовщицы в картине выступила красивая женщина. Она легко внушила главному герою, что в его неудавшейся карьере и лич-ной жизни виноват класс мас-совых обывателей — дескать, именно они, пресловутые во-семьдесят с лишним процен-тов, не дают «нормальным» лю-дям раскрыть свои лучшие ка-чества. Убедила, что за место под солнцем нужно сражаться. На борьбу же с оружием в ру-ках способны лишь избранные, сверхраса.

После этого вербовщица, к которой герой прикипел всем сердцем, неожиданно погибает при совершении террористи-ческой акции. Мужчина горюет и озлобляется. Превратить та-кого человека в смертника — дело техники. Но сюжет совер-шает лихой поворот: на самом деле женщина, в отличие от со-

общников, не умирает. Спецназ берет ее в плен, а тонкие пси-хологи в штатском убеждают встать на путь сотрудничества с ФСБ. Она и выводит опера-тивников на своего влюблен-ного подопечного. Что было дальше — увидите сами. 24 де-кабря фильм покажет телека-нал ОТР.

Главные роли исполнили за-служенные артисты России Сер-гей Чонишвили, Георгий Мар-тиросян, актеры театра и кино Максим Линников и Констан-тин Соловьев, певица Юлия Бе-ретта. Консультировали съе-мочную группу офицеры ФСБ и ветераны спецслужб.

На мероприятии отмечали, что сегодняшним спокой-ствием в стране мы обязаны профессиональной работе спецслужб. Отличившихся со-трудников торжественно на-градили на сцене перед пока-зом кино. На празднике при-сутствовала Светлана Тума-нова, вдова Олега Туманова, чья судьба во многом повто-рила историю героя знамени-той советской киносаги о «ре-зиденте».

Адрес редакции: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 73, стр. 1Рекламная служба, телефон/факс: +7 (495) 602– 5200Печать и распространение: +7 (495) 602– 5512Телефоны для справок: +7 (499) 418–0499, +7 (495) 685–0633 e-mail: [email protected]Газета распространяется в России (включая Республику Крым и Севастополь), Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане

Общий тираж 40 050

Главный редактор: Алексей Зверев

Заместители главного редактора: Владимир Перекрест, Ксения Позднякова

Ответственный секретарь: Александр КургановДизайнер: Наталья Вайнштейн

Учредитель: Акционерное общество «Редакция газеты «Культура»Председатель Совета директоров: Елена ЯмпольскаяСвидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ № ФС77-41708 от 18.08.2010 г.

Подписные индексы:

П2043 — в каталоге «Почта России»

50126 — в каталоге «Пресса России»

10234 — в КАТАЛОГЕ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ

Отпечатано в ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143400, Московская область, Красногорский р-н, г. Красногорск, а/д «Балтия», 23 км, вл.1, д.1. Заказ № 16-12-00394 Подписано в печать 22 декабря 2016 г., по графику: 20.45, фактически: 19.30

Обвели вокруг ВальцаКсения ВОРОТЫНЦЕВА

Вышел из печати четвертый номер журнала «Русское искусство» за 2016 год, издаваемый Благотворительным фондом им. П.М. Третьякова. Тема предновогоднего выпуска — музейные кладовые.

Одна из любопытных историй связана с изданиями, ныне хра-нящимися в библиотеке ГТГ. Как пишет заслуженный работ-ник культуры РФ Зоя Шерги-на, первые поступившие сюда книги принадлежали мецена-ту Павлу Третьякову. После его смерти для управления га-лереей организовали попечи-тельский совет, куда, в частно-сти, вошел коллекционер Илья Остроухов, ценивший русские иконы. В 1918 году на основе со-брания Остроухова был создан Музей иконописи и живописи. Впоследствии часть произведе-ний из расформированного му-зея передали в Третьяковскую галерею.

Поступали в музейные фонды и коллекции августейших особ. Кандидат искусствоведения Наталья Аветян рассказывает об уникальном фотоальбоме, принадлежавшем императрице Марии Александровне. Цари-ца всерьез увлекалась собира-

нием образцов светописи. Аль-бом из Государственного Эрми-тажа включает в себя более 100 изображений членов импера-торской фамилии и их прибли-женных. Сами снимки деликат-но подретушированы графит-ным карандашом и акварелью. Для современного человека по-добные документы — бесцен-ные свидетельства, позволяю-щие рассмотреть лица эпохи.

Выставка в Театральном му-зее имени Бахрушина (ста-тья подготовлена директором Дмитрием Родионовым) зна-комит широкую публику с вол-шебником сцены Карлом Валь-цем. Виртуозный мастер ру-бежа XIX–XX веков создавал величественные иллюзии с по-мощью искусных декораций,

освещения, машинерии, вызы-вая восторг зрителей. Одной из подобных удач стало оформ-ление второго и четвертого ак-тов «Лебединого озера» Петра Чайковского. Сам балет, как из-вестно, критики встретили про-хладно, однако талантливая ра-бота художника не осталась не-замеченной. Надо сказать, сце-нография Вальца производит впечатление даже на несовер-шенных черно-белых фотогра-фиях.

Интересное открытие связа-но с майоликовой вазой, хра-нящейся ныне в частном со-брании. Автор статьи Дми-трий Макаров случайно увидел ее у наследника одного коллек-ционера и предположил: перед ним творение Врубеля. А дока-зательства неожиданно предо-ставили снимки из фондов Му-зея-заповедника «Абрамцево». Путем сопоставления удалось убедиться, что элементы деко-ра найденного сосуда совпада-ют с узором на вазе, сфотогра-фированной в мастерской бу-тырского дома Саввы Мамон-това, где Врубель был частым гостем. И хотя вопрос об атри-буции закрывать пока рано, по-добный пример подтвержда-ет: закулисная жизнь музеев и частных собраний достойна отдельного рассказа, который обещает быть по меньшей мере увлекательным.

Художника теперь не обидеть

2 № 46 23 – 29 декабря 2016

Приглашение к участию в торгахРоссийская Федерация получила заем 7999-RU от МБРР для реализации проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России»,

часть средств займа будет использована на выплаты по контракту CHS/NMZSTR-1(g) «Поставка комплексной унифицированной системы

обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов для «Музея Северо-Западного фронта».

Покупатель, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник», реализующий в рамках проекта подпроект «Оснащение «Музея Северо-Западного фронта» комплексной унифицированной

системой обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов», приглашает правомочных и квалифицированных участников подать запечатанные конкурсные предложения на поставку комплексной

унифицированной системы обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов для «Музея Северо-Западного фронта».

Торги проводятся по процедурам национальных конкурсных торгов руководства МБРР.

Квалификационные требования к участникам указаны в документации для торгов.

Документация может быть получена после направления заявки по адресу: СПб, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, тел.: (812) 648-02-04, контактное лицо:

Максютенко В.В., [email protected] Предложения должны быть доставлены не позднее 12.00 (мск) 25.01.2017

по адресу: 173003, г. Великий Новгород, Кремль, д. 11, приемная.Опоздавшие предложения будут возвращены невскрытыми.

Вскрытие конвертов с предложениями состоится в присутствии участников торгов в 12.10 (мск) 25.01.2017 по адресу подачи предложений.

РЕКЛ

АМА

Смерть Галилея

21 декабря на 83-м году жизни скончался актер Вахтанговского театра, народный артист России Вячеслав Шалевич.

В 1958-м на экраны страны вышла экранизация пушкинской «Капи-танской дочки» Владимира Кап-луновского. Там, в ансамбле бли-стательных Олега Стриженова, Сергея Лукьянова, Бориса Нови-кова, Варвары Мясниковой, взо-шла звезда «мятежного Шваб-рина». Вячеслав Шалевич сыграл как по нотам — еще бы, ведь он подарил картине готовую роль, исполненную на подмостках род-ного Щукинского училища.

За более чем полувековую творческую жизнь уроженцу Ар-бата довелось воплотить около восьмидесяти знаковых киноро-лей. Режиссеры знали: сильная харизма и мужественная фак-тура сделают незабываемым лю-бой эпизод, а эмоциональные краски Шалевича оживят пара-

доксальных исторических пер-сонажей. Ими стали Аллен Дал-лес в «Семнадцати мгновениях весны» Татьяны Лиозновой, Яков Блюмкин в «Шестом июля» Юлия Карасика, Иосиф Каиафа в «Ма-стере и Маргарите» Юрия Кары, Алексей Косыгин в «Брежневе» Сергея Снежкина и сам Леонид Ильич в остросюжетном сериале Сергея Ашкенази «Дело гастро-нома № 1».

Полностью палитра и истин-ный темперамент актера рас-крылись в народных драмах: резкий колючий герой из «Трех тополей на Плющихе» Лиозно-вой и влюбленный инженер из «Виринеи» Владимира Фетина — угловатые, ранимые, неприкаян-ные мужики. Таким же был Дуга-нов в культовых «Хоккеистах». С картиной Рафаила Гольдина Ша-левич объездил весь мир, а в это время недоуменные телезри-тели слали письма: «Почему этот парень не играет за нашу сбор-ную?»

Наиболее близким к романтич-но-игровому театральному ам-плуа Вячеслава Анатольевича стал образ Пана Поэта из «Ка-бачка «13 стульев». Всю жизнь проработав в одном театре, ак-тер благословлял судьбу: «Счи-таю, что это счастье. Я застал ве-ликих мастеров. До сегодняш-него дня остаюсь востребован».

Родная сцена платила актеру взаимностью — Шалевичу дове-лось сыграть в классических вах-танговских постановках: «Прин-цессе Турандот», «Идиоте», «Ма-леньких трагедиях», «Живом трупе», «Иркутской истории» и легендарном спектакле Пе-тра Фоменко «Без вины винова-тые», удостоенном Государствен-ной премии в 1994-м. Спустя че-тыре года, в трудное время, Вя-чеслав Анатольевич возглавил Драматический театр имени Ру-бена Симонова. Всю жизнь был верен студийной вахтанговской философии: подлинный успех — награда за талантливое партнер-ство. Именно оно позволило рас-крыться благородной артистиче-ской породе Шалевича, умевшего сработаться с самыми темпера-ментными коллегами — Борисо-вой, Гриценко, Ульяновым, Лано-вым, Максаковой. Не случайно последней ролью артиста стал Галилео Галилей в «Пристани». Шалевич, несмотря на уговоры врачей, продолжал выходить на сцену. В больницу его увезли прямо со спектакля. Сгорел на подмостках, рыцарскую верность которым хранил всю жизнь.

Алексей КОЛЕНСКИЙ

С егодня правообладатель может легко увидеть, где и как используются его фонограммы

ФО

ТО: С

САЙ

ТА К

INO

POIS

K.RU

ФО

ТОГР

АФИ

И: П

РЕСС

-СЛУ

ЖБА

СО

ВЕТА

ФЕД

ЕРАЦ

ИИ

РФ

№ 46 23 – 29 декабря 2016 3В ФОРМАТЕ 3D

Это была их лучшая фильма?

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Отчет Фонда кино внушает оп-тимизм: сборы отечественных картин по сравнению с 2015-м

возросли на 15,6 процента, подойдя к отметке восемь миллиардов рублей. Полтора из них в общую кассу принес «Экипаж» Николая Лебедева. Блокба-стер «Студии ТРИТЭ Никиты Михал-кова» посмотрел каждый седьмой зри-тель. Возможно, этот успех повторит стартующий 29 декабря «Викинг» Ан-дрея Кравчука, но узнаем мы об этом лишь в будущем году. Пока же «Эки-паж» остается единственным окупив-шимся высокобюджетным проектом 2016-го. Ближайших конкурентов — «Дуэлянта» Алексея Мизгирева и «Ледокол» Николая Хомерики — по-стигла неудача. Обе ленты не отра-ботали потраченных денег. Предска-зуемо в плюсе мультик «Иван Царевич и Серый Волк 3» Дарины Шмидт и ка-медиклабовская юмореска Алексан-дра Незлобина «Жених». Принесли прибыль «Страна чудес», «День вы-боров 2», «28 панфиловцев» и «Кол-лектор».

Всего было снято более ста игро-вых, 216 документальных и 82 анима-ционных фильма. Очевидно, что да-леко не все дошли до большого эк-рана. Да и говорить о существенном росте аудитории пока не приходится: Иностранный кинематограф покорил сердца 170 млн наших зрителей, рос-сийские мастера экрана — примерно 35 миллионов. Несмотря на скром-ные показатели, в отечественном ки-нопроцессе наметился содержатель-ный скачок. Планку задал «Экипаж».

Искреннее желание завоевать ауди-торию повенчалось с перфекциониз-мом и породило алхимию чуда — ат-мосферу присутствия в широкофор-матном, выверенном до миллиметра испытании героев на прочность. Нор-мальный полет народного хита обес-печили простые человеческие каче-ства. Искренность, мужество, дове-рие, братская сплоченность стали духовной скрепой сюжета, залогом спасения персонажей, условием диа-лога зрителей и создателей.

Союз продюсеров и режиссера воз-вел фильм-катастрофу в ранг фильма-события, дав импульс коллегам. Ав-торы «Ледокола», «Землетрясения», «28 панфиловцев» также сдали зачет на большой стиль. Но картинам Ни-колая Хомерики и Сарика Андреа-сяна не удалось растолкать конку-рентов, а малоизвестные питерские дебютанты Ким Дружинин и Андрей Шальопа совершили подвиг и вышли в плюс: материал обязывал. Если «Ле-докол» и «Землетрясение» рассказы-вали о природных катастрофах, то ав-торы «28 панфиловцев» реконструи-ровали героический эпизод Великой Отечественной и призвали публику не развлечься, а вспомнить, как по-беждали деды. Зрителям показали не одноразовый аттракцион: позволили прикоснуться к судьбе своего народа. На экраны возвращается коллектив-ный герой — ответственный гражда-нин, четверть века назад ликвидиро-ванный как класс заодно со страной. Оказывается, его ждали. Неуклон-ный, пусть и небольшой, рост пре-стижа похода в кинотеатры — глав-ный социальный итог Года россий-ского кино.

Добрыми знаками стали также пер-вый успех независимого кинопроиз-водства и перезапуск режиссерских карьер. «28 панфиловцев» стартовали как краудфандинговый проект. На со-бранную пользователями интернета сумму (беспрецедентные 35 миллио-нов рублей) соавторы провели под-готовительную работу. Ее результаты впечатлили чиновников, поддержав-ших съемки государственным рублем. Снятый за семь смен «Коллектор» Алексея Красовского наделал много шума и продержался на экранах пять недель, заработав 50 миллионов. «Рай» Андрея Кончаловского завоевал вене-цианского «Серебряного льва» и во-шел в оскаровский шорт-лист. Чудом преображения стало возвращение по-сле четвертьвекового молчания ре-жиссера Карена Геворкяна. Мощная народная драма с непрофессиональ-ными актерами «Вся наша надежда» выйдет на экраны в новом году.

Художественные достижения оце-нят академики на церемонии награ-ждения Национальной кинопремией «Золотой орел». Но не менее важна работа на перспективу. В 2016-м нача-лась кинофикация малых городов Рос-сии — двери распахнули более ста за-лов, оборудованных за государствен-ный счет современной аппаратурой. В наступающем откроются еще триста площадок — по условиям договора до конца 2019 года они обязаны демон-стрировать отечественные ленты на половине сеансов.

Директор Фонда кино Антон Малышев: — В Год россий-ского кино ауди-тория отечествен-ных картин воз-росла на десять процентов, более чем на двадцать увеличилось ко-личество филь-мов, собирающих свыше ста миллионов рублей. На эк-раны вышли сразу две премьеры в формате IMAX, «Дуэлянт» и «Эки-паж». Лента Николая Лебедева была показана в странах Ближнего Восто-ка, Европы, Китая. Последний стал настоящим стратегическим партне-ром российского кино: четыре филь-ма («Экипаж», «Мафия. Игра на вы-живание», «Он — дракон» и «Крякну-тые каникулы») собрали в Поднебес-ной двадцать миллионов долларов.

Отечественные картины привле-кают все больше внимания наших зрителей. Это позволяет говорить о том, что количество, наконец, на-чинает определять качественные сдвиги. И тут, на мой взгляд, стано-вится очевидной главная проблема киноиндустрии — перегруженность рынка. Ежегодно в российский про-кат выходит до трехсот иностранных лент. Половина из них обеспечивает лишь два процента сборов. Как пра-вило, это спам: американские студии продают нашим прокатчикам «па-кеты» довеском к блокбастерам. Если эти сеансы занять российским кино, никто не проиграет. Думаю, мы смо-жем сформулировать инициативы, позволяющие исправить ситуацию.

Режиссер Николай Лебедев:— Жизнь кино не начинается и не за-канчивается объ-явленным Годом. Лично мне он при-нес много добрых вестей. Особен-но приятно, что «Экипаж», имею-щий успех в нашей

стране продолжил прокатную жизнь и за пределами России — его увидели в Китае, Латинской Америке, на Ближ-нем Востоке. Но главным итогом счи-таю возрождение кинотеатров в малых городах. Многие люди, родившиеся в 90-х, впервые получили возможность увидеть фильмы на большом экране. Это очень важно для меня как режиссе-ра — настоящее кино появляется там, где его ждут. К сожалению, сам я в силу профессиональной загруженности ус-пел посмотреть не так много. Мне за-помнились «Дуэлянт» Мизгирева, «Коллектор» Красовского, «Ученик» Серебренникова, «Хороший мальчик» Карас.

Режиссер Владимир Хотиненко: — Если говорить об ориентирах, нельзя обойти «Экипаж», про-демонстриро-вавший возмож-ности и диапа-зон зрительского интереса к филь-мам-событиям. Не стоит забывать и о телевиде-нии — сегодня неуместно делить эк-раны на большой и малый, вопрос лишь в том, присутствует в произве-дении магия кино или нет. Даже се-риал «София», рассказывающий об эпохе Ивана III, при обоснованных исторических претензиях, пробудил необычайный интерес аудитории.

Но, увы, настоящего прорыва не произошло — ничего не бывает вдруг, по мановению волшебной па-лочки. Год российского кино был ну-жен, чтобы открыть новые перспек-тивы, поэтому главным итогом счи-таю запуск большого количества де-бютов и расширение региональной киносети. Результаты мы увидим на экранах в 2017-м, тогда и поговорим о достижениях и провалах.

Возникнет ли, наконец, новая рус-ская волна? Как знать, по-моему, это — событие мистического по-рядка, но, судя по уровню абитури-ентов Высших курсов сценаристов и режиссеров, она может оказаться не за горами: такого количества зре-лых и талантливых людей мы не ви-дели много лет — выбор был очень трудным.

Строя планы, нужно исходить из того, что финансирование кинопроиз-водства не увеличится, однако деньги решают далеко не все. Наша основная аудитория — молодежь. Значит, и к производству нужно привлекать как можно больше юных, азартных, ини-циативных. Они — наш организаци-онный и стратегический резерв, кото-рый требует мобилизации.

Режиссер и продюсер Алексей Петрухин:— На мой взгляд, в России нача-лось возрожде-ние индустрии. На федеральном и региональном уровне все осо-знали: кино — это большая по-литика, а при правильном подходе и прибыльный бизнес. Без поддержки государства нам пока не обойтись. Думаю, это закономерно — кино обязано нести воспитательную функцию и объеди-нять людей. В этом смысле важно, что зритель проголосовал рублем именно за «Экипаж». Не столь фи-нансово успешные «Дуэлянт» и «Ле-докол» также задали новые форма-ты качества.

Вместе с тем Год кино обнажил си-стемную проблему: мы пока не на-учились честно конкурировать друг с другом, предпочитаем толкаться локтями. Например, в апреле нас ждет практически одновременный старт двух космических саг — «Са-лют-7» и «Время первых». Надеюсь, Минкультуры сможет предложить смелое, но взвешенное решение во-проса и укрепит хрупкую конструк-цию растущего рынка, что прежде всего пойдет на пользу региональ-ным проектам.

Лично для меня это был знако-вый год. Мы сняли военный шпи-онский детектив «Прощаться не бу-дем» с Мерзликиным, Бероевым, Го-робченко, Робаком. Сумели привлечь к работе над фильмом «Путешествие в Китай: Тайна железной маски» Ар-нольда Шварценеггера и Джеки Чана. Запустили продолжение «Училки» с Ириной Купченко. Готовимся к съем-кам исторических детективов «Пре-ступление и наказание» (история Родиона Раскольникова, увиденная глазами сестры Дуни) и «Эпоха рас-цвета: Начало» (расследование убий-ства царевича Дмитрия в Угличе), за-пускаем фильм-катастрофу «Второй гидроагрегат».

Не забываем и о социальных проек-тах. По просьбам зрителей провели повторный некоммерческий прокат «Училки» в 36 городах России, пооб-щались с педагогами и детьми. Орга-низовали детские киносмены во Все-российском детском центре в Анапе. За 21 день около пятисот школьни-ков сняли свои первые фильмы, по-работали с Андреем Мерзликиным, а победители конкурса сыграли в эпи-зодах наших новых картин.

Режиссер, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров: — Год российско-го кино порадо-вал всплеском по-пулярности оте-чественных кар-тин — в адрес «Мосфильма» поступили тыся-чи обращений с просьбой разре-шить показы лент из нашей коллек-ции. Правда, в основном востребо-ваны советские. Что касается совре-менности, то, к сожалению, систем-ных сдвигов в отрасли не произошло. Качество картин остается неблаго-получным, большая часть вызывает недоумение — для кого они делают-ся? Чтобы возродить кинематограф, необходим единый центр, занимаю-щийся всем спектром проблем: про-катом, продвижением за рубеж, раз-витием технологий. Многих пуга-ет старое слово «Госкино», но дело не в названии — советская система была очень эффективной и появи-лась не на пустом месте. В настоящий момент функции руководства могут быть поручены, например, действую-щему Фонду кино. Прежде всего нуж-но сосредоточиться на сценарной ра-боте. Поскольку основной инвестор у нас — государство, нужны люди, несу-щие персональную ответственность за качество проектов, — редактор-ские группы, существующие на лю-бой голливудской киностудии. Сей-час судьбу сценариев решают ни за что не отвечающие экспертные сове-ты, у которых нет ни средств, ни сти-мула содержать редакторов. Профес-сиональную работу с авторами никто не ведет, но именно уровень подго-товки сценариев определяет качество картин. Сырая, не обкатанная драма-

тургия тянет на дно и производство, и прокат.

К слову сказать, профессиональная редактура сохранилась на телевиде-нии, поэтому многие сериалы сегодня более востребованы зрителями, чем кинопремьеры. Для меня Год кино ознаменовался работой над картиной «Анна Каренина». Фильм почти го-тов, премьера намечена на конец мая. Во избежание лишних разговоров за-мечу: проект снимался без привлече-ния государственных средств.

Режиссер Андрей Кончаловский:— Кино почти не смотрю. Желание увидеть что-то возникает, лишь когда говорят: вот хорошая картина, снятая пару лет на-зад. Но представ-ление о том, что творится в индуст-рии, получаю из первых рук на встре-чах с начинающими режиссерами. И ду-маю, повод для радости у нас есть. Тен-денции 90-х, когда снимали «все что нельзя», исчерпаны. Почему это яв-ление называли «чернухой»? Не из-за участвовавших в «оргиях правды» бом-жей и проституток — дело в том, лю-били режиссеры своих героев или нет. Если автор испытывал к ним светлые чувства и доносил их до зрителя, «чер-нуха» превращалась в нечто иное.

Затем у нас возникла мода на кино «как у них». Чиновники считали: нам нужно конкурировать с Голливудом. Но «фабрика грез» снимает не амери-канские фильмы, а свободно конвер-тируемый продукт, весьма далекий от реальной жизни страны — красивый, яркий, лишенный запаха, в нем даже черви завестись не могут. И мы пыта-лись воспроизвести этот стерильный «стиль». Это смешно, ведь он возмо-жен лишь на территории американ-ского мифа.

Сегодня возникла российская школа режиссеров, снимающих не «продукт», а русское авторское кино — картины, рассчитанные на родителей, а не на жующих попкорн детей. Все-таки большой экран придуман для людей мыслящих, читающих. Таких мало, тем они и дороже. Сейчас мне интереснее те, кто хочет смотреть мои скучные для большинства фильмы, такие, как «Рай» — субтитрированная лента на трех языках.

Режиссер Андрей Кравчук:— Искренне ра-довался успехам «Экипажа», огор-чался прокатным неудачам «Дуэ-лянта» и «Ледо-кола» — очень та-лантливых и силь-ных фильмов. Ду-маю, несмотря на блестящее качество материала, игры, графики, они обещали больше, чем по-казали в финале. Чересчур много сил ушло на «тело и мясо» историй, мощ-ную эстетическую подачу, ставшую важной частью авторского высказы-вания. В конце режиссерам не хвати-ло лишь полтона для удовлетворения зрительских ожиданий. Тем не ме-нее «Ледокол» привлек заметно боль-ше публики во вторую неделю прока-та — значит, на него поработал хоро-ший «сарафан». Видимо, слабоват был импульс рекламной раскрутки. Наде-юсь, «Викинга» ждет иной прием — мы вложили в этот проект очень мно-го труда и надежд. ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФИИ ИТАР-ТАСС И РИА НОВОСТИ

1

«Экипаж»

«Ледокол»

«28 панфиловцев»

«Викинг»

4 № 46 23 – 29 декабря 2016 СЛУЖБА

Незаметный Герой «Ракетоносцы нужны в Сирии по особым поводам»

Леонид Солодков и был тем самым водолазом. Спасателем. Инженером.

33 года — совсем молодой чело-век. Он не бросался на амбра-зуру пулемета и не вел в атаку полки. Просто выполнял свою работу. С риском для жизни. Очень большим риском.

— Объявили о наборе людей для участия в опасном экспе-рименте, — говорит Леонид Михайлович. — Стояла задача проверить, сможет ли человек выжить на глубине свыше 400 метров. И если да, то сколько времени. Для этого создали специальный подводный ком-плекс, его назвали «бочка», с условиями, максимально при-ближенными к «боевым».

Отбирали самых лучших. В команде пятеро: три водолаза и два врача. Солодков — коман-дир.

Почему он? Пытаюсь найти ответ в деталях героической биографии. Место рождения: Луганская область, село Черну-хино.

— Так Вы из Донбасса?— Из какого Донбасса, — сме-

ется герой. — Я и прожил-то там всего несколько месяцев. Папа с мамой были энтузиа-сты, простые советские ребята, такие же, как большинство их ровесников. Поженились и по-ехали колесить по просторам СССР, участвовать в комсо-мольских стройках. Я родился на Луганщине, отец тогда тру-дился в шахте. Младшая сест-ренка — через полтора года в Сталинграде, где как раз возво-дили ГЭС. Напишите так: моя Родина — это весь Советский Союз.

— А как Вы вообще стали во-долазом? Редкая ведь профес-сия, почти космонавт.

— Водолазов такого рода зна-чительно меньше, чем космо-навтов, — строго уточняет Со-лодков. — Поступал в Военно-морское инженерное училище имени Дзержинского. Конкурс: двадцать человек на место. Са-мые здоровые, выносливые, сильные, умные — ибо наша профессия дураков не терпит... Мы проходили не только спор-тивные, но и психологические испытания, на стрессоустой-чивость. Очень серьезный шел отсев. И один из наших курато-ров, назовем его так, помогав-ший обустроить нам быт, рас-сказал о своей профессии. А был он подводником. Все ми-гом и загорелись. Но попасть в «класс подготовки водолазных специалистов» оказалось еще сложнее, готовился самый пер-вый набор.

— Однако Вы все-таки посту-пили?

— Да. На кафедре корабле-строительного факультета мы получали сразу несколько до-полнительных военных специ-альностей: не только спасатели

и инженеры, но и саперы, ми-неры. Водолазы нужны и дей-ствуют везде. Просто мы та-кие... незаметные герои, не пуб-личные. Нас особо не видно. Не-давно смотрел по телевизору передачу о встрече в верхах со-ветского и американского глав государств, не помню уж точно кого, но общались они в откры-том море — кто обеспечивал их безопасность, как думаете? Во-долазы.

Практика начиналась в ма-леньком бассейне при военном училище. Затем — всем морям навстречу. Черное, Балтийское, Тихий океан. Командир водо-лазной группы. Помощник ка-питана судна. Служил в Крыму. В НИИ аварийно-спасательных работ в городе Ломоносове Ле-нинградской области. За пле-чами — более тысячи подготов-ленных новичков-водолазов. Не только в Советском Союзе. «Постоянно в командировках. Скажем, в Алжире обучали ре-бят нашей профессии — спасать людей из аварийных подводных лодок», — вспоминает Леонид Михайлович.

Водолазов ценили. «Вообще у нас, молодых лейтенантов, не такая уж большая зарплата была — рублей четыреста, что ли», — продолжает Солодков, и я ахаю. 400 рублей в совет-ские времена — целое состоя-ние. И просто так никому та-кие деньги не давали. «А еще для поддержания физического здоровья вручали ежедневный паек: яйцо куриное, копчено-сти, масло».

Рискованный эксперимент. 25 календарных суток — 450 ме-тров ниже уровня моря. Второй раз они нырнули уже на полки-лометра. Надо — значит, надо. Как рывок на орбиту, только на-оборот. И такие же перегрузки.

...Трудно дышать, из суста-вов будто одним махом выка-чали жидкость. Каждый пово-рот тела причинял боль. Ощу-щения и запахи словно атро-фировались разом. Дышали не обычным воздухом, а смесью гелия, кислорода и азота. За время эксперимента каждый из участников потерял килограм-мов по десять веса. Период реа-билитации потом длился около месяца.

Сложные разработки, на грани выживания, были нужны и на-шему флоту, и военным моря-кам, и мирной экономике. Каж-дый день, проведенный под во-дой, каждый успешный научный опыт — десятки потенциально спасенных жизней после.

Эксперименты по освоению Мирового океана проводились регулярно в Союзе. В 80-х годах исследованиями руководил Ва-лентин Семко. Это был огром-ный комплекс работ по изуче-нию длительного пребывания

человека в условиях повышен-ного давления, а также обитае-мости глубоководной техники. Предложенный Валентином Владимировичем способ «бы-строй компрессии» в экстрен-ных случаях позволяет сокра-тить время погружения подвод-ников с 10–12 часов до 30 минут с сохранением их умственной и физической работоспособно-сти. «За год до меня Семко по-лучил за эти изыскания Героя Соцтруда», — добавляет Со-лодков.

А я вспоминаю наш предыду-щий разговор, состоявшийся восемь лет назад. Много теплых слов наш герой высказал тогда в адрес учителей, коллег, сослу-живцев. Но всплывали в памяти и горькие минуты. «Когда зато-нул «Курск», у нас ведь имелись классные специалисты, чтобы помочь, а вот техники, совре-менного оборудования, уже не было. Поэтому пригласили нор-вежцев, хотя каждый из ребят,

моих товарищей, рванул бы в Мурманск по первому зову... Мы были лучшими, первыми... Очень это больно — смотреть, как разрушалось дело всей на-шей жизни, разваливалась ар-мия».

В 90-е годы, выйдя в запас, кем только он сам не работал, на общественных нача-лах устроил уголок Ге-роев СССР в соседней школе. Ушлые цени-тели регулярно пред-лагали выкупить Зо-

лотую Звезду, и за приличную сумму, но Солодков наотрез от-казался расстаться с наградой. Эту Звезду ему вручили лишь 16 января 1992-го — через 21 день после распада великой страны. Присвоили звание капитана второго ранга, спустя два года ушел на пенсию.

Хотя он и теперь молод — если б избрал гражданскую, обычную специальность, то даже на заслуженный отдых еще бы не вышел. 58 лет, разве ж возраст? «И все-таки я глубо-кий военный пенсионер, — на-рывается на комплимент Лео-нид Солодков. — Что еще до-бавить к сказанному? Хочу по-благодарить министра обороны России Сергея Шойгу: вижу, как наша армия воспрянула духом, и меня не может не радовать это обстоятельство. Значит, и моя работа, обычного технаря, ин-женера-спасателя, специалиста узкого профиля, водолаза, была не бесполезной».

Анна КЕРБУТ

23 декабря летчики нашей дальней авиации отмечают профессиональный праздник. Примечательно, что на сей раз он выпадает на сотый день с того момента, как на должность командующего этим объединением ВКС был назначен Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей КОБЫЛАШ.

культура: Многих удивило это назначение: штурмовик — во главе воздушных дальнобойщи-ков. Есть, наверное, разница и в менталитете, и в отношении к лет-ному делу?Кобылаш: Дальняя авиация бе-рет начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это было первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков. Его начальником тогда стал Михаил Шидловский — бывший морской офицер, председатель совета ак-ционеров Русско-Балтийского вагонного за-вода, производившего самолеты. Вот вам яр-кий пример того, как «дальниками» командо-вал даже не авиатор, а моряк. Что же касается меня, то я прошел путь от летчика до началь-ника авиации Военно-воздушных сил. Имею квалификацию летчик-снайпер. Мой общий налет на Л-29, Ан-26 и «сушках» несколь-ких поколений превышает 1600 часов. Тем не менее я всегда, начиная с училища, инте-ресовался историей и сегодняшним днем не только штурмовой, но и дальней авиации. И на мой взгляд, менталитет и подготовка лет-ного состава отличаются незначительно. Раз-ница лишь в том, что штурмовик один в ка-бине, и на него возложены дополнительные функции. А «дальники» работают в экипаже, командно. Но в целом требования к пилотам и их человеческим качествам не отличаются. культура: Не появилось ли желания освоить стратегический ракетоносец?Кобылаш: Мечта полетать на Ту-160 зрела давно. Думаю, что она осуществится. Сей-час прохожу курс в Центре боевого приме-нения и подготовки летного состава дальней авиации в Рязани. Вот-вот закончу теорию и через месяц-другой планирую приступить к практике. Сам езжу к преподавателям со схе-мами, тетрадками, конспектами. Скидок мне, как командующему, никто не делает. Мы же понимаем: когда садишься на многотонную машину, надо досконально разбираться во всех системах, дабы грамотно действовать в любой обстановке. Ведь в ракетоносце от-вечаешь не только за себя, а за экипаж и за успешность выполнения полетного задания. Так что никаких послаблений.

В целом, кстати, в уходящем году в Ря-занском центре число слушателей, готовя-щихся стать командирами Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78, выросло в три раза.культура: А какие задачи сегодня выполняет дальняя авиация?Кобылаш: Наше объединение является ком-понентом стратегических ядерных сил и со-ставной частью Воздушно-космических сил. Генеральный штаб ставит перед нами задачи стратегические, воздушного патрулирования и оперативные. Мы несем постоянное боевое дежурство и на земле, и в воздухе. В настоя-щий момент и техника, и натренированность летного состава, и полученный в этом году боевой опыт позволяют эффективно дей-ствовать в любом регионе мира. культура: Говоря о накопленном опыте, имеете в виду Сирию?Кобылаш: Не только. Наши экипажи участ-вовали во всех учениях, которые проводи-лись Верховным главнокомандующим, глав-комом ВКС, Министерством обороны, воен-ными округами. Впервые, к примеру, смогли посадить дальние бомбардировщики на высо-когорный (около 2000 метров) аэродром Гис-сар в Таджикистане. Во время практических пусков отправили по условным целям рекорд-ное количество управляемых крылатых ракет.

В Сирии нас задействуют нечасто, но если и привлекают, то по особо важным и специ-альным поводам. Когда планируется в корне переломить ситуацию на каком-либо назем-ном фронте. В 2016-м наши бомбардиров-щики Ту-22М3 уничтожили ряд объектов группировки ИГИЛ, запрещенной в России, а именно: крупный склад с оружием и горю-че-смазочными материалами, завод по про-изводству химических боеприпасов, большой полевой лагерь подготовки боевиков. Над си-рийской территорией наши бомбардиров-

щики прикрывали истребители Су-35, бази-рующиеся на аэродроме Хмеймим.культура: Ваши самолеты постоянно наве-дываются и в другие регионы планеты. С ка-кой целью?Кобылаш: Такое патрулирование для ДА ВКС не ново. В 80-е годы силами стратегиче-ской авиации, вооруженной в то время бом-бардировщиками Мясищева 3М и самоле-тами Ту-95 первых модификаций, регулярно выполнялись полеты вблизи границ Канады, США, Исландии и Великобритании. Демон-страция российского военного присутствия в

удаленных районах возобновлена с 2007-го. Сегодня мы проводим воздушное патрулирование везде, где расположены театры военных действий: в акваториях Черного, Средиземного, Балтийского мо-рей, Тихого и Атлантического океанов. Новое вооружение, рас-положение аэродромов на терри-тории нашего государства, доза-правки, максимальная продолжи-тельность и дальность перелетов допускают патрулирование в лю-бой части земного шара.

культура: Какова реакция на наше присут-ствие?Кобылаш: Мы летаем в международном воздушном пространстве в полном соответ-ствии с общемировыми нормами и придер-живаемся стандартов, действующих над ней-тральными территориями. Не нарушаем гра-ниц и суверенитета прочих государств. Со-гласовываем свои маршруты, если близко приближаемся к границам, не демонстри-руем никаких агрессивных намерений. В пер-вую очередь выполняем задачи стратегиче-ского сдерживания, даем воочию убедиться в том, что при необходимости мы способны действовать в любой точке планеты.

Особое внимание уделяем патрулированию вблизи областей, где проводятся крупные во-енные учения каких-либо стран или блоков. В этом году, кстати, особых инцидентов по со-провождению наших воздушных патрулей не было. культура: На каком этапе находится созда-ние перспективного авиационного ком-плекса дальней авиации?Кобылаш: В настоящее время выполня-ется эскизно-техническое проектирование. В итоге бомбардировщик нового поколения получит современный отечественный двига-тель, продвинутую архитектуру построения бортового радиоэлектронного комплекса и совершенные системы управления оружием. Особое внимание в ПАК ДА уделяется неза-метности: речь идет об используемых мате-риалах, отражающей поверхности и предпо-лагаемых скоростях. Так что делаем ставку на новые технологии, современное воору-жение и искусственный интеллект этой ма-шины, который будет выше человеческого. культура: В свое время в России три полка были вооружены авиационными дозаправ-щиками. Сейчас лишь один. Этого доста-точно? Кобылаш: Это абсолютно удовлетворяет наши потребности. Но в идеале ракетоносцы должны летать на максимальную дальность с минимумом дозаправок в воздухе. Потому авиационная промышленность идет по пути экономичности двигателей, которые будут установлены на новых самолетах. культура: Какой налет у воздушных дально-бойщиков? Кобылаш: В этом году в среднем более 100 часов, а у молодых — около 150. Динамика увеличения количества полетов, выполнение плана летной подготовки, особенно у начи-нающих летчиков, находится под присталь-ным вниманием главнокомандующего ВКС генерал-полковника Виктора Бондарева. Мы растим смену, в которой должны быть уве-рены. культура: Что приносит большее удовле-творение: управленческая служба или прак-тика?Кобылаш: Любой управленец, не списанный с летной работы, в том числе главком ВКС, командующий Военно-транспортной авиа-цией или «дальниками», руководители авиа-ционных центров ВКС, у которых остается немного времени на совершенствование и поддержание личной натренированности, во-истину обретает вторую молодость, когда са-дится за штурвал. Для нас это вроде особого поощрения. Когда ты уверен в том, что у тебя в хозяйстве все нормально, — можешь поле-тать и наполнить себя, свою душу энергией; именно она в дальнейшем позволит тебе как руководителю решать системные задачи бо-лее плодотворно и целенаправленно.

1

П оследним кавалером Золотой Звезды в СССР стал подводник — указ был подписан 24 декабря 1991-го

ФО

ТО: А

НТО

Н Д

ЕНИ

СОВ/

РИА

НО

ВОС

ТИ

ФО

ТО: W

WW

.VSE

GER

OIS

PB.R

U

№ 46 23 – 29 декабря 2016 5СТРАНА

Нам удалось пообщаться с некоторыми из смельча-ков и их родителями. Вот

что они рассказали. — Для меня ничего удивитель-

ного в действиях сына нет, — го-ворит Юлия Рачек из Мурман-ска, мама четырехлетнего Спар-така Задумина. — Очень чуткий мальчик, всегда жалеет кошек и собак, за всех заступается. Остаться равнодушным во время пожара, он, конечно, не мог.

Свой подвиг самый юный из ге-роев совершил, когда находился в гостях у бабушки в селе Макси-мовка Курской области. Малыш спас от пожара целую деревню.

— Рано утром Спартак про-снулся от шума, который доно-сился с улицы, — продолжает Юлия. — Вышел на улицу и уви-дел, что пылает соседский сарай, а на крыше трещит раскаленный шифер. Сын тут же разбудил ба-бушку, и они вместе бросились тушить пожар. Первым делом мальчик открыл дверки сарая и выпустил на волю метавшихся кур. Пока бабушка заливала пламя водой из ведер, подтаски-вал к горящему строению шланг для поливки огорода. А потом побежал поднимать соседей.

К приезду брандмейстеров сельчане локализовали огонь. Матерые спасатели были пора-жены активными действиями четырехлетнего мальчугана, ко-торый одним из первых кинулся

помогать им тянуть тяжеленную пожарную «кишку».

Сарай сгорел. Но куры и про-чая живность уцелели. А глав-ное — ни одна искра не попала на соседние избы, хотя деревянные дома стоят друг к другу почти вплотную. Если бы занялись — от села бы остались головешки.

Похожий случай произошел в Москве два года назад. Четырех-летний Ваня Исаков спас от вер-ной смерти шестерых человек.

— В тот день сын заболел и не пошел в садик, — рассказывает папа мальчика Валерий Иса-ков. — Мы с женой тоже были дома, на кухне. А Ваня играл в комнате. Вдруг прибежал к нам: «У нас под домом что-то горит!» Подумали, фантазирует. Сходил в комнату, выглянул в окно — ни-какого пожара. Впрочем, по ас-фальту стелился едва уловимый дымок. Но у нас в доме располо-жено кафе, жарятся шашлыки. Я сыну разъяснил это, но он про-должал настаивать, чтобы мы позвонили по «пожарному» те-лефону. Хорошо, позвонил — на всякий случай. А когда подъ-ехали пожарные, выяснилось, что в подвале серьезное возго-рание, огонь заблокировал вы-ход шестерым ночевавшим там гастарбайтерам. По словам по-жарных, еще две минуты, и люди бы задохнулись.

Отец уверяет, что Ваня ничем от сверстников не отличается. Допытываюсь: может, воспиты-вали как-то по-особому, чтобы рвался пацан всем на помощь? Нет, отмахивается от высоких слов папа: для нас главное не по-двиги, а семья, домашний уют.

Тайну Ваниной бдительности раскрыли в его детсаду №115.

— Мы обучаем детей мерам по-жарной безопасности, — сооб-щила воспитатель Галина Крю-кова. — Периодически проводим учебную эвакуацию малышей на случай возгорания. Они воспри-нимают это серьезно. Но не каж-дый ребенок в подобных ситуа-циях поведет себя, как Ваня. Он более настойчив.

«Собрал волю в кулак и пошел»Шестиклассница из Новгород-ской области Юлия Колосова не помнит, проводились ли в ее дет-ском садике тренировки на слу-чай возгорания. Но из уроков ОБЖ девочка четко усвоила: при пожаре звонить 01, а с мобиль-ного — 112. Однако в реальной опасности повела себя совсем не так, как учили...

В мае этого года, возвращаясь из школы, она увидела, что один из домов охвачен огнем, оттуда доносились отчаянные крики.

— Я и не подумала про пожар-ных, — поделилась Юля. — Вооб-ще ни о чем не подумала — вдох-нула воздуха побольше и броси-лась в горящее здание. Смотрю — два мальчика, вывела их на улицу. Они говорят: там еще ре-бенок. Снова метнулась внутрь — все горит, в дыму ничего не видно. А главное, вдохнуть нель-зя. Лишь чудом заметила малы-ша, схватила — и назад.

Другая шестиклассница, Кри-стина Гришкова из Ростовской области, спасла четырех детей. Старшему 9 лет, младшему — го-дик.

— Я играла с соседскими ребя-тами и вдруг почувствовала за-пах гари, — вспоминает Кристи-на. — Открыла дверь — полы-хают кухня и коридор. Путь на улицу отрезан. Испугалась снача-ла, потом сообразила, что мож-но вылезти в окно. Но оно ока-залось забитым. Тогда открыла форточку и через нее вынесла де-тей и протиснулась сама.

Между прочим, у девочки с ог-нем старые счеты.

— Она уже горела, — расска-зала «Культуре» ее мама Люд-мила Гришкова. — Попала в по-жар, когда маленькой была. Ле-жала в больнице, ей пересажи-вали кожу. Из-за этого и в школу пошла на год позже.

Как признаются многие герои, страх охватывает только в пер-вую минуту. Потом просто дела-ешь то, что нужно.

Геройски проявил себя на по-жаре и 15-летний учащийся ка-детского класса Курловской школы Гусь-Хрустального райо-на Глеб Фионин. Катаясь на мо-тоцикле, юноша увидел горя-щий дом. Соседка истошно зва-ла на помощь. В охваченном ог-нем строении находились люди.

— Вокруг никого. Кроме меня, спасти их больше некому — как понял это, стало действительно страшно, — признался Глеб. — Но я собрал волю в кулак и по-шел. Дверь заперта изнутри, пришлось лезть через окно. Оно

тоже было закрыто, но я разбил стекло кирпичом. Дышать не-чем, дым щипал глаза. Я шел на ощупь. Вдруг наткнулся на жен-щину: она, видимо, только про-снулась и не понимала, что про-исходит. Где-то рядом, говорит, четырехлетняя дочь. Еле-еле отыскали малышку в дыму. Я пе-редал ее в окно соседке, а женщи-ну вывел на улицу через дверь. И тут она говорит: там еще бабуш-ка. Пришлось вернуться. Жен-щина лежала на кровати и не шевелилась, вокруг все пылало. Спас и ее...

Лишь после этого Глеб достал мобильник и набрал 112.

«В общем, откачали дядю»Региональные сводки пестрят сообщениями о том, как школь-ники вытаскивают из прорубей даже взрослых, причем делают это весьма грамотно. В минув-шем августе, например, двое па-цанов из уральского села Мугай спасли от смерти мужчину.

— Мы купались в речке под присмотром дяди Ивана, — на-чал рассказ 12-летний Семен Плахов. — Дядя нырнул вниз го-ловой и долго не выныривал. По-том вдруг всплыл вверх спиной. Страшно стало. Крикнул Пашку Лескина, и мы бросились в воду. А дядю в это время начало сно-сить течением. Пашка плохо плавает — только в этом году научился кое-как. Подплыли к дяде, перевернули — лицо блед-ное, не дышит. Потащили его к

берегу, держим голову над во-дой, чтобы не захлебнулся. Вы-тащили, начали делать искус-ственное дыхание, звали на по-мощь. Потом подъехал его брат, в общем, откачали дядю...

В больнице выяснилось, что у него перелом двух шейных по-звонков: вот оно как — нырять на мелководье. Прооперировали, наложили шейный корсет, с ко-торым он проходил месяц. Сего-дня его здоровью ничто не угро-жает, и мужчина бесконечно бла-годарен мальчишкам.

Я пытался выведать у героя, откуда такие навыки спасения на водах. Молчит. Само, видно, пришло — на реке ведь вырос. Но точно не уроки ОБЖ — та-кого предмета в их школе нет.

А вот 17-летнему Сергею Ганже из алтайского райцентра Шипу-ново именно занятия по ОБЖ помогли спасти пятилетнюю де-вочку. Но парень не считает это подвигом. На моем месте, гово-рит, так поступил бы каждый.

— В тот день гулял вдоль бе-рега — заметил двух малышей у воды, — вспоминает Сергей. — Отошел на приличное расстоя-ние, вдруг слышу крик. Вижу, мальчик вопит, а девочка беспо-мощно барахтается в воде. Ски-нул кроссовки и нырнул. Пока плыл, девочка исчезла. А вода холодная и, главное, очень мут-ная — ничего не видно. Стал ны-рять с открытыми глазами, ша-рить по дну. На дне только ил, а девочка словно растворилась. Три раза выныривал. С четвер-той попытки нащупал ногу, схва-тил ее и поплыл. Когда вытащил

на берег, девочка не дышала. То-гда и пришлось вспомнить уроки ОБЖ. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Ре-ально страх охватил. Вокруг ни-

кого. Помощи ждать неоткуда. Лишь когда девочка задышала, я набрал «скорую помощь». До этого у меня ни секунды не было на звонок.

Таким образом, пятилетняя Наташа Уткина оказалась спа-сена. Если бы не абсолютно пра-вильные действия подростка, де-вочки бы уже не было в живых.

«Перестаньте грабить дедушку!»Но не только в огне и воде про-являют себя сегодняшние дети. Они еще и активно помогают по-лиции в задержании преступни-ков, причем на противоправные действия на улице реагируют го-раздо острее, чем взрослые. Спе-циальных наград юному поколе-нию за содействие правоохра-

нительным органам почему-то на федеральном уровне не пред-усмотрено, но в регионах ребят отмечают довольно часто. К при-меру, в Рязани начальник мест-ного управления МВД Николай Пилюгин наградил учащихся ли-цея №52 Вадима Ганина, Сергея Петухова и Юрия Жолудева.

Во время осенних каникул пре-подаватель встретил в лицее не-знакомого мужчину и спросил, что он ищет в пустом здании. Тот бросился бежать. В это время на крыльцо поднимались трое стар-шеклассников. Кинулись в пого-ню за подозрительным типом, задержали и препроводили в от-деление. Беглец оказался вором, которого разыскивала полиция. Ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, гра-бежи и распространение нарко-тиков.

Ну, троим подросткам скру-тить жулика — это так, для раз-минки. А вот в Москве в про-шлом году был случай: семилет-

ний Тимур Яницкий, он еще в школу не ходил тогда, помог за-держать настоящего грабителя. Сидел Тимур дома на улице Се-ванской и выглядывал в окно в ожидании мамы. На лавочке у подъезда мирно коротал вре-мя пенсионер со смартфоном. Вдруг к нему подошел злоумыш-ленник и принялся отбирать га-джет. Снующие мимо прохожие делали вид, будто не понима-ют, что происходит. Даже сосед не вступился: посмотрел, поду-мал — и вошел себе в подъезд: выражение его лица крупным планом зафиксировала установ-ленная видеокамера. Единствен-ным, кто не остался равнодуш-ным, оказался маленький Ти-мур: а что вы хотите — имя обя-зывает. Он высунулся из окошка и начал кричать: «А ну, не тро-гайте дедушку!» Налетчику все-таки удалось отобрать у пенсио-нера телефон. Он сорвался с ме-ста, и Тимур тут же позвонил в полицию. Надо отдать должное оператору службы 02: к детско-му сигналу отнеслись серьезно. На место происшествия прибы-ла группа захвата. Тимур описал, как выглядел преступник. При-чем настолько точно и подроб-но, что по этим ориентировкам грабителя задержали уже через 20 минут.

Вопроса, что подвигло его за-ступиться за взрослого мужчи-ну, мальчик не понял.

Выручила мама. — Он с малолетства такой. Ему

всех жалко — собак, кошек, пла-чущих детей. Не может спокойно пройти даже мимо бомжа. Оста-навливается и требует, чтобы ему помогли.

Вирус героизмаРоссия переживает всплеск дет-ского героизма, замечают экс-перты.

— Это началось сразу после Олимпиады, — утверждает Сер-гей Щетинин. — Совет Федера-ции в 2016-м наградил детей в третий раз, и уже несколько лет подряд их чествуют в рамках фе-стиваля МЧС «Созвездие муже-ства», хотя данное мероприя-тие восемь лет назад задумыва-лось ради отличившихся взрос-лых спасателей. Юных героев мы находим в интернете. За три года выявили более 70 человек. Но это далеко не все.

Что побуждает детей на герои-ческие поступки? По мнению Щетинина, люди стали теплее друг к другу относиться. Да и во-обще без оглядки бежать на по-мощь — в наших традициях.

Еще одно подтверждение это-му, говорит мой собеседник, ак-тивизация волонтерского дви-жения. Подростки осознанно ступают на благой путь: сегодня в детско-юношеском обществен-ном движении «Школа безопас-ности» обучаются 2 миллиона человек.

— Базовые знания нужны, что-бы ребенок не бросался сло-мя голову к проруби выручать взрослого. Это опасно, — гово-рит Щетинин. — По правилам, надо вызывать спасателей.

Но если бы все происходило по правилам, многих взрослых, ко-торых спасли дети, сейчас бы не было в живых.

Психологи тоже уловили тен-денцию к увеличению числа ма-леньких героев.

— При любом строе сущест-вуют психотипы людей, готовых бескорыстно оказывать помощь ближним и даже рисковать со-бой ради других, — объясня-ет известный психолог Миха-ил Виноградов. — Таких в об-ществе всегда насчитывалось 15–17 процентов. Но сегодня носители подобного психоти-па вовлекают в героические по-

ступки и остальных. Это связа-но с тем, что по телевидению и в СМИ стали больше освещать ге-роические будни военных, пра-воохранителей, спасателей. В це-лом надо отметить, что и обще-ство меняется в лучшую сторону. Оно становится более человеч-ным. Во многих городах появ-ляются волонтеры, которые, на-пример, в темное время суток сопровождают до дома одино-ких женщин. Как правило, это пары — он и она.

Однако московский психолог Татьяна Рощина, соглашаясь с коллегой, тем не менее обращает внимание на оборотную сторону «героической медали»: подрост-ки теряют инстинкт самосохра-нения.

— Родители сегодняшних де-тей — те, чье детство пришлось на 90-е. Они видели много лише-ний и несправедливости. Чув-ство недоверия к миру сидит в них очень глубоко, отсюда рав-нодушие — как одна из форм вы-живаемости. Это поколение бо-лее свободное и бесстрашное, чем предыдущее, но в то же вре-мя очень материально-ориенти-рованное, прагматичное. Одна-ко их дети — что-то невиданное. Возможно, стремление к беско-рыстным поступкам — неосо-знанный протест против праг-матизма и даже эгоизма роди-телей. Но факт есть факт. У де-тей, которые кидаются в огонь и ползут по тонкому льду, притуп-лен главный инстинкт. Они ду-мают: это игра, и, как в компью-тере, можно возродиться вновь. Не могу утверждать, что это хо-рошо...

Действительно, героические поступки, к сожалению, далеко не всегда заканчиваются роди-тельскими поцелуями и восхи-щенно-завистливыми взгляда-ми сверстников.

Все мы помним семилетне-го Женю Табакова. В ноябре 2008-го ценой собственной жиз-ни он спас от насильника двена-дцатилетнюю сестру Яну, когда к ним в дом под видом почталь-она ворвался грабитель. Не най-дя денег, бандит озверел и пота-щил Яну в ванную комнату, где стал срывать с нее одежду. Женя в отчаянии схватил кухонный нож и воткнул его в поясницу незнакомца. Сестре удалось вы-рваться, однако мальчик погиб. Преступник нанес ему восемь колотых ран. Женю наградили орденом Мужества посмертно. («Культура» писала об этом к 5-летию гибели юного героя — в №43 за 2013 г., очерк «Последняя осень Жени Табакова».)

Другой награжденный орде-ном Мужества и тоже, увы, с тра-гической пометкой «посмерт-но», — двенадцатилетний Да-нил Садыков. Он погиб, спасая из фонтана девятилетнего маль-чика, которого ударило током. Даня, единственный из стояв-ших вокруг, прыгнул в фонтан, достал ребенка, но и сам полу-чил смертельный разряд...

Как, по-Вашему, следует воспитывать детей, чтобы они не проходили мимо чужой беды?Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Ответ у Высоцкого: «Значит, нужные книги ты в детстве читал». Лучшего воспитателя, нежели художественные произведения о высоких чувствах и подвигах, не найти 28%

Не стоит перегибать. Ребенок не должен рисковать жизнью и здоровьем. Пусть МЧС и правоохранительные органы сами лучше работают — им за это деньги платят 4%

На собственном примере. Никакие наставления не помогут, если родители равнодушно взирают на нищего калеку или не дают ребенку пригреть уличного котенка 54%

В мирных условиях героев порождают техногенные сбои. Правильнее прививать детям стремление качественно трудиться: чтобы у них в будущем не рушились дома, не взрывался газ, на линии выходили исправные автобусы 14%

1

Нас водила молодость...

Кристина Гришкова

Семен Плахов

Глеб Фионин

Юлия Колосова

Тимур Яницкий

Спартак Задумин

Сергей Ганжа

Павел Лескин

ФО

ТО: P

HO

TOXP

RESS

ФО

ТО: P

HO

TOXP

RESS

ФО

ТО: А

НТО

Н Н

ОВО

ДЕР

ЕЖКИ

Н/Т

АСС

ФО

ТО: М

ИХА

ИЛ

ПО

ЧУЕВ

/ТАС

СФ

ОТО

: АН

ТОН

НО

ВОД

ЕРЕЖ

КИН

/ТАС

С

ФО

ТО: P

HO

TOXP

RESS

ФО

ТО: W

WW

.BEL

RYN

OK.

RU

ФО

ТО: Е

КАТЕ

РИН

А ЗА

РВА/

WW

W.K

P.KG

ФО

ТО: Г

У М

ЧС П

О В

ЛАД

ИМ

ИРС

КОЙ

ОБЛ

АСТИ

ФО

ТО: W

WW

.NO

W.T

OPS

TORY

.IO

6 № 46 23 – 29 декабря 2016 СЮЖЕТ

В начале добрых дел

Дарья ЕФРЕМОВА

Второй год подряд в Послании Федеральному собранию Владимир Путин уделяет внимание развитию и поддержке социального предпринимательства. В 2015-м он поручил разработать систему льгот и преференций для некоммерческих организаций — с присвоением лучшим из НКО особого правового статуса. Соответствующий закон был создан, прошел через нижнюю и верхнюю палаты и вступит в силу через несколько дней, с января 2017-го. А в недавнем обращении к парламенту, 1 декабря, президент пошел еще дальше, наказав чиновникам всех уровней охотнее прислушиваться к частным инициативам, не отфутболивать активных сердобольных граждан.

«Культура» попыталась разо-браться, что представляет со-бой бизнес, ориентированный не только на прибыль.

Отдам идею в надежные рукиСоциальные предпринима-тели — кто такие? Несмотря на то, что новая отрасль (ее история в России насчитывает не более десятилетия) в последние годы активно поддерживается сверху и обрастает крупными бизнес-партнерами, многие продол-жают задавать этот вопрос. Что подтверждает и статистика — недавний опрос ВЦИОМ пока-зал: 62 процента респондентов ни о каких «социальных» слы-хом не слыхивали, оставшиеся 38 предположили, что это когда кто-нибудь из олигархов строит церковь или жертвует на приют.

Воркшопы в Сколково. Жен-щина из Мурманска делится опытом «запуска» инклюзив-ного детского сада — сюда хо-дят как здоровые малыши, так

и их сверстники с ограничен-ными возможностями. Кирилл Васильев из Москвы рассказы-вает о салоне красоты «Надин»: укладки, стрижки, процедуры — все как всегда, но наряду с обыч-ными мастерами — инвалиды по слуху. Или, скажем, Лариса Афа-насьева, создавшая «единствен-ный в мире цирк для хулиганов», где под присмотром опытных пе-дагогов разрушительная энергия уличных подростков аккумули-руется в творческую — по ка-нату ходят, дрессируют собачек. А еще — служба такси для инва-лидов, сеть подмосковных домов престарелых: здесь бабушкам не только дают еду и таблетки, но и обучают компьютерной грамоте и языкам. Иппотеатр, где «нор-мальные» люди и те, что «с осо-бенностями», ставят спектакли с участием лошадей. Керами-ческая мастерская, выпускаю-щая горшки, изразцы и кружки, украшенные рисунками «невы-росших» людей, среди соучре-дителей — звезда кино и театра Нелли Уварова. Счет студиям по-добного рода идет на десятки — рисуют, лепят, клеят, шьют не только люди с ограниченными возможностями, но и все, кому лишняя копейка не помешает: многодетные матери, дети-си-роты, пенсионеры.

Скептиков это не убеждает: взял грант, открыл бизнес, нанял пару инвалидов для проформы. Кажется, социальным предпри-нимателям рисковать «кров-ными» или брать кредит совсем не обязательно, можно рассчи-тывать на гранты и субсидии из федерального бюджета, от Мин-экономразвития, микрофинан-совых организаций (МФО) и не-государственных фондов: оте-чественных «Наше будущее», «Навстречу переменам» и за-рубежных — «Ашока», Фонд Шваба. Выходит, им даже легче живется, чем малому и среднему бизнесу?

Цель — не прибыль, а помощь— На деле получить грант со-всем не просто, — объясняет ди-

ректор Фонда региональных со-циальных программ «Наше бу-дущее» Наталия Зверева. — Во-первых, нужно представить очень четкий бизнес-план, а это сложный документ. Во-вторых, обосновать значимость про-блемы. Важнейший критерий со-циального предприятия — вос-требованность. На услугу дол-жен быть стабильный спрос — иначе она никому не нужна. Допустим, вы хотите открыть частный детский сад за неболь-шую плату в своем городе или поселке. Отлично, если муници-пальных учреждений не хватает, а уровень рождаемости растет из года в год. Но если платеже-способных семей с маленькими детьми — единицы, а рождае-мость идет на спад, идея обще-ственным запросам не отвечает. Соцпредпринимательство —

это деятельность, направлен-ная на смягчение или решение острых социальных проблем. Иными словами, если цель обыч-ного коммерсанта — прибыль, то здесь на первый план выхо-дит желание изменить мир. Так что социальные предпринима-тели — люди особые: у них есть не только коммерческая жилка, но и способность к состраданию. Конечно, это не витающие в об-лаках идеалисты, они хорошие маркетологи, отличные стратеги, но вместе с тем — живое опро-вержение тезиса, что все бизнес-мены помешаны на деньгах.

С коллегой соглашается неза-висимый эксперт в данной от-расли Ольга Рябова:

— В России, как, впрочем, и во всем мире, в этот бизнес идут подвижники. Обычно в основе предлагаемых ими проектов ле-жит проблема, касающаяся непо-средственно их самих или бли-жайших родственников, дру-зей, — нечто, мешающее спо-койно спать. И, как правило, лишь в таком случае все скла-дывается. Особенно очевид-ной эта разница в подходах ста-новится, когда встает вопрос о распространении опыта. Обыч-ные бизнесмены продают ноу-хау за приличные деньги, здесь же идеей готовы делиться без-возмездно — ведь чем больше народу навалится на проблему, тем больше шансов, что она бу-дет решена. В мире социального бизнеса даже родился соответ-ствующий термин «copy left» (чтобы подчеркнуть противопо-ложность подходу «copyright»). Единственное «но» — социаль-ные предприниматели не будут

делиться с кем попало, только с такими же энтузиастами, как они сами. Им важно, чтобы сохрани-лась суть, логика, душа предло-женного решения.

Вариант мимикрии социаль-ного бизнеса, когда «сегодня по-занимался старушками, завтра детишками», уже проявившийся, к примеру, в Великобритании, у наших социальных предприни-мателей не отмечен. Возможно, одна из причин — российский менталитет.

— Такие вещи очень нега-тивно воспринимаются сообще-ством, — продолжает Ольга Ря-бова, — ведь ты дал кому-то на-дежду, а потом все бросил и ушел. Это как котенка с улицы подо-брать, поиграть и обратно вы-бросить. Жизни — не игрушки. Есть, правда, и другой фактор — практический. У нас пока не су-

ществует долгосрочных госу-дарственных программ, за счет которых будут покрываться все расходы, включая форс-мажор. Получить грант на три — пять лет — уже очень большая удача. Так что нашим подвижникам приходится зарабатывать са-мим. Кстати, в этом отличие при-нятого в российском экспертном сообществе определения тер-мина «социальное предприни-мательство» от некоторых де-финиций, распространенных за рубежом: социально-предприни-мательским мы называем устой-чивый бизнес, который должен приносить прибыль или хотя бы выходить в ноль.

Как зарабатывать, когда глав-ная задача — помогать нуждаю-щимся? Часто у нашего социаль-ного бизнеса две или три «руки». Например, один из известных лидеров, компания «Либерти» (Санкт-Петербург), организует туры для российских колясочни-ков по цене, близкой к себестои-мости, а за обычную коммерче-скую цену продает экскурсии по Северной столице инвалидам из-за рубежа. Они, в отличие от наших, часто имеют хорошее социальное обеспечение, иные стабильные источники дохода, готовы платить и ездят с обыч-ными группами, но при этом ис-пытывают ряд неудобств. А тут им предлагается комплексное обслуживание: специальные ав-тобусы, гостиницы, оборудован-ные пандусами, особым образом выстроенный маршрут.

У кого горят глазаСоциальное предприниматель-ство — явление новое, на Западе термин появился чуть больше тридцати лет назад, у нас из-вестен с середины нулевых. И сложностей в этой сфере предо-статочно. Само понятие норма-тивно пока никак не закреплено. Могут работать как под грифом НКО, так и в статусе коммерче-ских юридических лиц — так или иначе, это десятки тысяч самых разных начинаний, статистику вести сложно. Подобные про-екты, по оценкам некоторых экс-

пертов, нельзя считать коммер-чески прибыльными — фактиче-ски это самозанятость для инди-видуального предпринимателя и людей, ему помогающих. Сверх-доходов не приносят, скорее мо-ральное удовлетворение. И все же под их влиянием меняется среда, появляется инфраструк-тура, решаются конкретные — важные здесь и сейчас — задачи.

— Я прошу Общественную па-лату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких про-ектах, формируют столь необхо-димую России атмосферу общих дел, создают колоссальный со-циальный потенциал, и он дол-жен быть обязательно востре-бован... Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в социальную сферу вел к повышению ее качества. Пору-чаю правительству совместно с законодателями завершить формирование четкой право-вой базы деятельности НКО — исполнителей общественно по-лезных услуг, установить требо-вания к их компетенции, и при этом, конечно, не нагородив до-полнительных бюрократических барьеров. Нужно ценить взыс-кательную, заинтересованную, деятельную позицию граждан, — подчеркнул президент в не-давнем Послании к Федераль-ному собранию.

Сегодня у социальных пред-принимателей серьезные парт-неры: Совет Федерации и Гос-дума, министерства и ведомства, Московская торгово-промыш-ленная палата, РУСАЛ, «Север-сталь», ведущие экономические вузы. И дело не только в том, что почин признан делом государ-ственной важности, но часто и в личной симпатии. «Работая с социальными предпринимате-лями, видишь совсем других лю-дей, — призналась Наталия Зве-рева, — у них горят глаза, они ве-рят в будущее и заряжают этим чувством окружающих».

История вопросаВпервые термин social entr-epreneurship появился в ан-глоязычной литературе в конце 60-х, а в широкое упо-требление вошел в 1980 году благодаря американскому бизнесмену Биллу Дрейто-ну, его фонду «Ашока» и бан-ку Gramеen Мухаммада Юнуса. Организации оказывают фи-нансовую и консалтинговую помощь социальным предпри-нимателям в странах третьего мира. Так, в Бангладеш возник банк, специализирующийся на беззалоговом микрокредито-вании крестьян, в Индии — по-чти бесплатные офтальмоло-гические клиники, в Египте — школы для бедных.

В России отсчет време-ни «горячих сердец» ведет-ся с 2007-го, когда на средства крупного капитала был осно-ван фонд «Наше будущее». В 2011 году в правительстве раз-работали систему субсидий и грантов, на которые могут пре-тендовать «социально ориен-тированные предприятия». То-гда же по поручению Владими-ра Путина было создано Агент-ство стратегических инициатив по продвижению новых про-ектов. Цель АСИ — поддерж-ка среднего и малого бизнеса, ориентированного на социаль-ную сферу.

Дарья АБРАМОВА, сооснователь Школы цифрового творчества «Кодабра»: — Моя идея — обучить детей из детских домов и неблагополучных семей основам програм-мирования. На самом деле, это несложно: после серии уроков каждый может создать соб-ственный IT-продукт, например сценарий компьютерной игры. Поинтереснее, чем сидеть в чатах или играть в «танчики». Решила заняться этим, наверное, потому что я нереализованный программист, образование получила, но работала в другой области. Мы сделали сайт, раз-местили рекламу на профильных порталах. Стали приходить посетители, говорили, что идея крутая, просили методики. Спонсоров не нашли, но зато получили премию Google и один не-

большой грант. Деньги — это хорошо, однако, когда они появились, мне стало страшно: значит, надо ухо-дить с работы и заниматься проектом, а пойдет он или нет, неизвестно. Рассчитывать на гранты нельзя, ни-кто не знает, что ждет завтра. И после серии проб и ошибок за шесть лет мы создали бизнес, с одной сто-роны, — коммерческие курсы для детишек из нормальных семей, с другой — волонтерское движение в интернатах и детских домах для ребят с особенностями. Не скажу, что с самого начала все хорошо склады-валось. В 2011 году ходили по школам и приютам, рассказывали о своих курсах. Попасть в школу возможно, только если там есть знакомые, просто так никого не пускают, нам говорили: вы пришли деньги вымогать, вы опасны для детей. Еще хуже с детдомами, там вообще прогоняли: идите отсюда, у нас полно своих ини-циатив. А однажды даже заявили: «Вы что, издеваетесь? У нас дети от родителей-наркоманов, они тупые, какие еще технологии?» Слава богу, мы вышли на именитых специалистов и благодаря их рекомендациям прорвались. Сейчас все хорошо: планируем запустить фестиваль цифрового творчества для детей, на него уже много народу зарегистрировалось.