!Esto tiene que cambiar¡ comportamiento político en Cartagena

-

Upload

unicartagena -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of !Esto tiene que cambiar¡ comportamiento político en Cartagena

¡Esto tiene que cambiar!Comportamiento político en CartagenaAutor: Germán Ruiz PáezPrimera ediciónISBN: 978-958-46-6739-7

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Edgar Parra ChacónRector

Jesús Olivero VerbelVicerrector de Investigaciones

Jorge Llamas ChavesDecano Facultad de Ciencias Sociales y Educación

Diseño, Diagramación e ImpresiónAlpha EditoresCentro, Plaza de la Aduana,Edificio Andian, Piso 6, Oficina 608PBX : (57 5) 660 9438 www.alpha.co

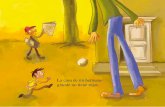

Caricaturas InterioresCamila Luque

La obra está amparada por las normas que protegen los derechos de propiedad intelectual.Está prohibida su reproducción parcial o total.

Impreso en Colombia2015

CONTENIDO

Agradecimientos 7

Introducción 9

Memorando 1: Partidos y comportamiento electoral, el contexto dela políticaen Cartagena 11

Memorando 2: Cómo y por qué llegamos a la situación actual 17

Memorando 3: La situación actual 28

Memorando 4: La política entendida como la defensa de intereses particulares 37

Memorando 5: El “puyaojismo” como fenómeno generalizado: la cultura del engañoy una oportunidad para el cambio 51

Memorando 6: La política entendida como la defensa del interés público 58 Memorando 7: Me duele la ciudad 69

Bibliografía 77

Para el desarrollo de la investigación que da lu-gar a este libro fue fundamental el apoyo de la Universidad de Cartagena: la Vicerrectoría de Investigaciones, el Instituto de Políticas Públi-cas Regional y de Gobierno (IPREG), y el grupo de investigación Ciencia Tecnología y Socie-dad (CTS+I).

Quiero expresar mis agradecimientos especia-les a las personas que de manera tan generosa nos permitieron conocer su experiencia sobre la política en Cartagena. Todos los miembros

AGRADECIMIENTOS

del equipo de investigación, Jorge Llamas, Graciela Páez, Nicolás Contreras y Daniela Sanjuan, y el equipo de producción de los vi-deos fueron esenciales para darle forma a los productos finales de este proyecto. María Pie-dad Rivadeneira me apoyó para armar este rompecabezas, luego de desarmarlo varias ve-ces. Camila Luque elaboró las caricaturas que le dan un toque especial a esta publicación. Juan Carlos Urango revisó el manuscrito final.Estoy en deuda con todos ellos, y lo admito con mucha alegría.

Este libro-manual es el resultado de una in-vestigación sobre los partidos políticos y el comportamiento electoral en Cartagena1. Está estructurado en forma de memorandos dirigi-dos a los candidatos, electores y líderes como mandato para impulsar un proceso de cambio en la política distrital.

La elección popular de alcaldes y la nueva Constitución Política de Colombia consoli-daron un cambio en el sistema de partidos y el comportamiento electoral en el país, que venía gestándose desde principios de los se-tenta. En algunos lugares evolucionó hacia el manejo responsable de los recursos públicos. En otros, como Cartagena, involucionó hacia la degradación de la política y la apropiación privada de los recursos públicos.

1 Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Cartagena, dentro del grupo de investigación CTS+I.

INTRODUCCIÓN

Este texto consta de tres partes. La primera comprende los memorandos 1 al 3 y muestra el comportamiento de los partidos políticos en Cartagena, los cuales no han logrado organizar ni disciplinar las prácticas de sus simpatizantes más allá de permitirles ganar las elecciones, generando su pérdida de legitimidad y trans-parencia. La segunda incluye los memorandos 4 y 5, los cuales describen el comportamiento electoral de los cartageneros y señala un can-sancio de ciudadanos, comunidades y líderes comunitarios, quienes no ven modificaciones en las condiciones de vida en la ciudad. La ter-cera parte corresponde a los memorandos 6 y 7, donde se recogen propuestas para superar la situación a la cual han llegado los partidos políticos y el comportamiento electoral en Cartagena.

La información que da lugar a estos memoran-dos surge de entrevistas a profundidad y gru-pos de foco con políticos, exalcaldes, exconce-

10

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

jales, concejales, líderes políticos, periodistas, empresarios políticos, ciudadanos votantes, ciudadanos abstencionistas, y con los mal lla-mados “puya ojos”.

El diseño y forma de presentación de este li-bro-manual permite su lectura en el orden es-tablecido, o que se lea cada memorando de manera independiente.

Los video clips, como partes integrales de esta publicación, permiten proyectar lo planteado en los memorandos como, también, visualizar asuntos que no se pueden analizar sin acudir al lenguaje audio visual.

No sobra advertir que este libro-manual no co-rresponde a una historia política de la ciudad

y, por lo tanto, no da cuenta de la complejidad y profundidad que el proceso político distrital contiene. Únicamente se enfoca en la diná-mica de los partidos y grupos políticos y en el comportamiento electoral de los cartageneros y las cartageneras.

Así como Maquiavelo escribió El Príncipe jus-tificado por la evidencia de tener frente a él una sociedad y un Estado en plena decaden-cia institucional, yo me atrevo a escribir estos memorandos al siguiente alcalde o alcaldesa de Cartagena, a sus concejales y a los líderes y ciudadanos porque considero que la ciudad puede ser un modelo de desarrollo urbano, so-cial y político si nos comprometemos a trans-formar la manera como entendemos y hace-mos la política.

Memorando 1: Partidos y

comportamiento electoral, el contexto de la política

en Cartagena

Dice Zovatto1 que “en nuestros días resulta im-posible hablar de democracia sin referirnos a los partidos políticos, pues estos se han cons-tituido en los principales articuladores y agluti-nadores de los intereses de la sociedad”. Desde mediados del siglo XIX esta afirmación empezó a hacer carrera, luego de considerarlos como dañinos para la sociedad porque la dividían2.

De otra parte, Duverger y Sartori insisten en la relación simbiótica que se da entre los sis-temas electorales y los sistemas de partidos3.

1 Zovatto, Daniel. Regulación de los partidos políticos en América Latina en Diálogo Político, Año XXIII, 4, diciembre de 2006 p. 13.

2 Literalmente, partido significa división.

3 Ver Duverger, Maurice, Political Parties: their Organization and Activities in the Modern State, London: Methuen, 1954. Duverger se abstiene de dar una definición por la variedad de entidades existentes en todo el mundo que se autodenominan como partidos; señala, sin embargo, que surgieron, junto con el voto popular, a mediados del siglo XIX. Ver también Sartori, Giovanni, Parties and

Es decir, cuando se presentan estructuras par-tidistas altamente descentralizadas, indiscipli-nadas y más programáticas que ideológicas, como en la Colombia contemporánea, los pro-cesos electorales y los ciudadanos tienden a privilegiar los intereses individuales sobre los colectivos. Así, detrás de la debilidad del siste-ma de partidos está la poca capacidad del sis-tema electoral para garantizar la representa-ción política y al mismo tiempo para viabilizar y dar coherencia a los partidos políticos4. En Colombia, a pesar de un esfuerzo por romper esa relación simbiótica desde mediados del siglo XIX, hoy nos enfrentamos a la necesidad de procesos de reforma en los dos frentes.

Party Systems: a Framework for Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, 1976. Sartori define a los partidos como “Cualquier grupo político que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante ellas a sus candidatos en cargos públicos”.

4 Ver Ruiz, Germán. La Democratización de los Partidos Políticos en Colombia, Konrad Adenauer Stiftung, Debate Político Nº 17, 2006.

12

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

Para América Latina, Alcántara5 señala que los partidos políticos enfrentan por lo menos tres problemas relacionados con la imagen negati-va proyectada en la sociedad: 1) la necesidad de ser capaces de contar con una organización re-lativamente coherente y ser capaces de llevar-la a aquellas regiones que intentan organizar y disciplinar; 2) la necesidad de desarrollar la au-tonomía y coherencia de los propios partidos y; 3) hacer frente a la pérdida de legitimidad, en-frentándose a la falta de transparencia, “rom-piendo el aislamiento de la clase política de las preocupaciones y de los problemas de la gente, y afrontando el declive del apoyo popular a los partidos tradicionales así como al declive de las expresiones en favor de la acción y del gobierno de los partidos”6. Estos problemas son especial-mente críticos en el caso colombiano porque los ciudadanos se desconectan cada vez más del funcionamiento de los partidos, aunque los de mayor edad conservan algún sentimiento por los dos partidos tradicionales. En Colombia, los partidos políticos surgieron antes que el Estado. Además, el bipartidismo se fue articulando alrededor de posiciones ideológicas claras y contradictorias. Tanto que sus diferencias no se resolvieron por medio de la argumentación sino de las armas. A pesar de su antigüedad, los partidos han tenido dificul-tades para agregar y armonizar las preferen-cias de los ciudadanos. Esto les ha impedido

5 Alcántara, Manuel. Partidos Políticos en América Latina: precisiones conceptuales, estado actual y retos futuros. Barcelona: CIDOB Edicions, 2004, p. 45.

6 Ibíd.

organizar la representación política. ¿Por qué? Porque el sistema electoral no conduce a elec-ciones competitivas y transparentes.

Lo anterior conlleva una paradoja del siste-ma político colombiano: los partidos han sido fuertes, porque han permitido a sus cuadros directivos y a sus candidatos ganar eleccio-nes, y han sido débiles, porque han impedido integrar y representar intereses de sectores sociales sistemáticamente excluidos. El bipar-tidismo que dio lugar a varias guerras civiles a lo largo de la historia republicana y a un pro-ceso de violencia de grandes dimensiones en la década de los cincuenta, también permitió acordar el Frente Nacional para garantizar la alternancia en el poder7.

De acuerdo con Collier y Levinsky8, Archer9 y Be-jarano y Pizarro10, el sistema político colombia-no es un régimen iliberal porque se presentan al mismo tiempo la ausencia de libertades y dere-chos de facto y la predominancia del interés elec-toral. De ese modo, el ejercicio partidista se cir-cunscribe a lo electoral; además, el clientelismo sostiene la actividad partidista y es fundamental

7 Ver Ruiz, Germán. La crisis de los partidos políticos en Colombia en Diálogo Político 4 – 2006. Pp. 73-108. Konrad-Adenauer-Stiftung.

8 Collier, David y Levitsky, Steven. Democracy “with adjectives”. The Kellog Institute, Working Paper nº 230, 1996, Aug.

9 Archer, Ronald. Party strenght and weakness in Colombia. Stanford Press. 1995.

10 Bejarano, Ana María y Pizarro, Eduardo. De la democracia “restringida” a la “democracia asediada”. Notre Dame, manuscrito. 2001.

13

Mem

orando 1: Partidos y comportam

iento electoral, el contexto de la política en Cartagena

en el momento de organizar las estrategias elec-torales. Por último, el clientelismo determinante incide en la fragmentación de los partidos. Todo esto hace que la noción de partidos políticos se restrinja a organizaciones que aglutinan lideraz-gos que manejan sus propias células para lograr los resultados electorales.

La noción de los partidos modernos para acer-car los ciudadanos al ejercicio del poder se des-dibuja en conglomerados de liderazgos que ganan elecciones, pero no organizan la repre-sentación política. Leal y Dávila11 señalan cómo el clientelismo ha sido el fundamento del ré-gimen político colombiano, se ha adaptado a cambios tales como el Frente Nacional, y se ha convertido en la relación política principal. El bipartidismo que dominó la política colombia-na hasta los ochenta, organizado alrededor de liderazgos nacionales, dio lugar al surgimiento de liderazgos regionales que empezaron a con-figurar múltiples partidos. Con la Constitución de 1991, la fragmentación no se resolvió y la “acción corrosiva” que se deriva del papel fun-damental que cumple el clientelismo como ar-ticulador del sistema político no se modificó12.

Gutiérrez13 analiza la forma como el bipartidis-mo evolucionó hacia un multipartidismo, sin

11 Leal, Francisco y Dávila Andrés. Clientelismo, el sistema político y su expresión regional. Tercer Mundo Editores. 1991.

12 Ibíd. P. 365.

13 Gutiérrez, Francisco. Historias de la democratización anómala. El Partido Liberal en el sistema político colombiano desde el Frente Nacional hasta hoy” en Degradación O Cambio: Evolución Del Sistema Político Colombiano. Norma, v.1, p.25 – 78. 2002.

perder su carácter clientelista, por medio de lo que él llama una democratización anómala, porque los grandes caudillos nacionales die-ron paso a caudillos regionales que tuvieron capacidad de hacer realidad la proyección de su poder en organizaciones electorales surgi-das de los dos partidos tradicionales. La nueva Constitución quizás facilitó el surgimiento de partidos que ya se habían forjado en las déca-das de los setenta y ochenta.

A principios del siglo XXI, surgió la necesi-dad de restringir la proliferación de partidos que, en algún mo-mento, llega-ron a más de 40 con re-presen-tación en el

14

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

Congreso. Con la reforma política de 2003 y el cambio de fórmula para la asignación de curu-les se estimuló el agrupamiento de las minorías políticas y buscó mejorar el proceso legislativo mediante la reducción drástica de voceros y bancadas. El 11 de marzo de 2006 se hizo efec-tiva esta reforma, la cual conllevó a que 10 par-tidos lograran representación en el Congreso. De esta forma el sistema de partidos pasó de un bipartidismo disfrazado de multipartidismo extremo a un bipartidismo mimetizado en un multipartidismo moderado14.

El impacto de esta y otras reformas se nota más como una adaptación al cambio de normas que a una transformación de estructuras y prácticas de los partidos15. Por ejemplo, el Partido de la U aumentó 14 escaños en el Senado y Cambio Radical se amplió en 7, mientras los partidos Li-beral y Conservador disminuyeron a 13 y 5 res-pectivamente16. Es más, el bipartidismo pasó de 54 a 36 entre el 2002 y el 2006; pero si se incluyen la U y Cambio radical, como de origen bipartidista, el cambio en estos años fue de 68 a 7117. En las elecciones del 9 de marzo de 2014 el número de partidos representados por el um-bral del 3% del total de votos válidos, no sufrió modificación sino en un partido menos.

Esta reforma política fue necesaria pero no suficiente. Es ineludible introducir cambios en el régimen electoral y hacer cambios efecti-

14 Ruiz, Germán. Op. Cit. P. 79.

15 Ibíd.

16 Ibíd. Pp.80 - 90.

17 Ibíd.

vos en el sistema de partidos, en cuanto a su democratización y modernización. Para que esto sea realidad, y quizás aprovechando los acuerdos que podrían resultar de los diálogos de paz en La Habana, es forzoso que los ciuda-danos puedan contrarrestar la tendencia au-toritaria del presidencialismo colombiano. La solución a la ilegitimidad de los partidos políti-cos se aplaza por la cultura política imperante que estructura las relaciones entre patrones y clientelas, y que subsiste como modelo deter-minante de los resultados electorales. La irres-ponsabilidad política, compartida entre ciuda-danos y políticos, que se hace más notoria en casos como Cartagena, es un comportamien-to generalizado, con excepciones valiosas que empiezan a ser paradigmáticas en el país.

El tema de los partidos políticos en Colombia ha recibido una gran atención por parte de los analistas políticos porque refleja, de manera casi perfecta, la transformación del bipartidis-mo frente a grandes y pequeñas amenazas, como en 1970, con la Alianza Nacional Popular (Anapo); y en 2002, con el uribismo naciente18. Esta atención ha mostrado que se requieren cambios de fondo en la manera cómo los ciu-dadanos influyen en la política. Estos tendrían que dejar de ser clientes y pasar a ser protago-nistas. Las múltiples minorías que empiezan a avizorarse podrían ser el inicio de partidos que reflejen las “múltiples voces de múltiples mi-norías organizadas”19.

18 Gutiérrez, Francisco. ¿Más Partidos? En Colombia en la Encrucijada. Norma. P. 147 - 172. 2006.

19 Ruiz, Germán. Op. Cit. P. 98.

15

Mem

orando 1: Partidos y comportam

iento electoral, el contexto de la política en Cartagena

El comportamiento electoral tiene que ver con decisiones individuales y colectivas sobre: 1) votar o no votar (participar o abstenerse de hacerlo), 2) seleccionar uno entre varios can-didatos (con diversos grados de conocimiento sobre los mismos y sobre sus propuestas), 3) hacerlo a conciencia (con mucho, con poco, o sin conocimiento) o vender el voto (en efectivo o por contraprestaciones varias), 4) votar en contra de quienes se presentan a nuestra con-sideración (voto en blanco), y 5) participar en la elección, pero cometer errores voluntarios o involuntarios al momento de hacerlo (inva-lidar la tarjeta electoral al marcar dos opcio-nes, no marcar la tarjeta o no depositarla en la urna). Todas estas modalidades se expresan en el proceso electoral y responden a patrones culturales arraigados en la población y a consi-deraciones individuales20.

En este texto, se parte de la realidad de los partidos modernos para analizar los proble-mas que han experimentado en el caso colom-biano. Se concreta este análisis en la realidad de Cartagena de Indias.

Para el mismo es fundamental entender que el funcionamiento partidista y las prácticas de cada uno de los alcaldes, concejales y ciudada-nos están inmersos en la realidad económica y social de la ciudad. Las grandes limitacio-

20 En la obra clásica de Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy. New York: Harper, 1957, se introdujo la teoría de la escogencia racional al análisis del comportamiento electoral. Desde entonces se ha querido explicar tal comportamiento a partir de la maximización de la relación costo beneficio por parte de los electores.

nes de gran parte de la población, en cuanto al empleo y los ingresos, y su no participación en las decisiones públicas, no permiten abs-traer el análisis de tales limitaciones. Por otra parte, las condiciones nacionales y regiona-les inciden tanto en el funcionamiento de los partidos como en la situación de la población cartagenera; por ejemplo, los desplazados y actores del conflicto (desmovilizados y grupos al margen de la ley) que han llegado a la ciudad en los últimos 20 años.

En conclusión, en Cartagena el sistema de par-tidos y el proceso electoral no defienden ni promueven los valores culturales que durante siglos se han forjado en su suelo. Más aún, no defienden ni los rasgos de su identidad, ni pro-tegen su condición de puerto, centro industrial y emporio turístico. Tampoco, promueven un modelo de desarrollo sostenible conjugado con el manejo adecuado del medio ambiente. Es decir, no propugnan para que el Distrito sea un modelo de ciudad democrática, participa-tiva y solidaria, reflejo de la manera de ser y sentir de sus ciudadanos.

En particular, los partidos no promueven po-líticas públicas en las que se subordinen los intereses particulares al interés general, ni ar-ticulan intereses, ni organizan la participación política en torno a programas e ideologías, sino que se limitan al otorgamiento de avales en las elecciones y a adherirse a alianzas ganadoras para obtener el poder distrital. Por esta razón, no actúan para poner la administración al ser-vicio de la ciudad. Por el contrario, se prestan

16

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

para que los ciudadanos y empresarios sirvan los intereses electorales de los candidatos a al-caldes o concejales, sin tener en cuenta la im-portancia de fortalecer la economía para que la empresa privada genere riqueza.

Los ciudadanos no son ajenos a estas falen-cias. En un alto porcentaje consideran que no vale la pena participar en la política distrital porque solo la ven en su ámbito electoral. No votan y, si lo hacen, consideran que al ven-der el voto o al manipular electores para ob-tener cargos y contratos están optimizando su participación. Esto es el resultado de una

tradición política en la cual los electores son manipulados (mediante múltiples estrategias) por intereses particulares y son presa fácil de

compradores de votos, por ignorancia política y por las condiciones socioeconómicas en que se encuentran.

Los electores potenciales, al no votar, dejan el camino libre para que quienes compran los votos puedan hacerlo a un costo inferior. No establecen la conexión entre su comporta-miento y la ventaja evidente que tienen los po-líticos y sus grupos. Otros caen en la trampa de sentirse bien al votar por “el que va a ganar”; en este sentido, los medios de comunicación y los resultados de las encuestas de intención de voto se convierten también en manipuladores

de los votantes.

En síntesis, los ciudadanos al no votar, al vender el voto, al manipular electores, o al votar por el candidato más opcionado, no son conscien-tes ni relacionan su compor-tamiento con las opciones favorables que manejan los políticos y sus financistas en su contra.

Para lograr un cambio cultu-ral, la ciudad no cuenta con procesos válidos de educa-

ción política, ni con información adecuada so-bre los partidos o candidatos y sus propuestas.

En particular, los partidos no promueven políticas públicas en las que se subordinen los intereses par-ticulares al interés general, ni articulan intereses, ni organizan la participación política en torno a programas e ideologías, sino que se limitan al otor-gamiento de avales en las elecciones y a adherirse a alianzas ganadoras para obtener el poder distrital. Por esta razón, no actúan para poner la adminis-tración al servicio de la ciudad. Por el contrario, se prestan para que los ciudadanos y empresarios sirvan los intereses electorales de los candidatos a alcaldes o concejales, sin tener en cuenta la im-portancia de fortalecer la economía para que la empresa privada genere riqueza.

Memorando 2:Cómo y por qué llegamos

a la situación actual

Dinámica de los partidos y grupos políticos durante los 25 años de la elección popular de alcaldes Hasta 1988, cuando se eligieron los primeros alcaldes, estos eran formalmente nombrados por los gobernadores, pero en el caso de Car-tagena era el Presidente quien incidía (aun-que no nombraba), con una clara influencia de las élites económicas y sociales de la ciu-dad. Los alcaldes nombrados duraban poco, y poco les importaba la otra ciudad que empe-zaba a crecer a principios de los años setenta. Los barrios construidos por el desaparecido Instituto de Crédito Territorial, o barrios de “vivienda popular”, y los barrios de invasión fomentaron el surgimiento de líderes que ganaron espacios políticos por su gestión en el mejoramiento de esos barrios: se convir-

tieron en intermediarios políticos efectivos1. También, este tipo de poblamiento facilitó el desarrollo de la participación comunitaria y el surgimiento de políticos de clase media que podrían capitalizar estos procesos más ade-lante, como por ejemplo con las “obras por participación” que inició Nicolás Curi.

Los estratos bajos de la ciudad, que aprendie-ron a depender de las decisiones de la élite, con la elección de alcaldes y con el surgimien-to de un liderazgo barrial, empezaron a tener voz en la política local, aunque reducida por su nueva dependencia de los líderes comunales y comunitarios: por primera vez veían a los al-caldes en las comunidades.

1 Ver Hernández, Javier. Ciudadanos en los barrios, políticos en la ciudad, ¿suturando fragmentos o parcelando el predio? Cuaderno de Trabajo Nº 5, Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Universidad de Cartagena, 2013. PP. 13-20.

18

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

Antes de la elección popular de alcaldes, los partidos políticos en Cartagena operaban ba-sados en el clientelismo “puro” (reciprocidad de favores, centrados en los nombramientos en la administración de la ciudad, especialmente en Empresas Públicas Municipales). Los líderes políticos se esforzaban para lograr la votación de Senado y Cámara porque una vez en el po-der, se procedería a nombramientos. También se esforzaban porque podrían beneficiarse de los auxilios parlamentarios. La adscripción a

los partidos Liberal y Conservador jugaban un papel importante; era claro el predominio del segundo en el manejo de la ciudad. Todo esto empezó a cambiar con la elección de alcaldes.

En el siguiente cuadro se presenta la operación de los partidos y grupos políticos y la modifica-ción de la manera de financiar las campañas y por ende los cambios en el comportamiento electoral a partir de 1988.

Cuadro 1. La dinámica partidista durante la elección popular de alcaldes

ALCALDE PARTIDOS Y APOY-OS

MODO DE OPERACIÓN DE LOS PARTIDOS Y GRUPOS POLÍTICOS

MANUEL DOMINGO ROJAS SALGADO

1988 (1º de junio) – 1990 (mayo 30)

Liberal (tres fac-ciones: Espinosa Faciolince como fuerza mayoritaria, García como Nueva Fuerza Liberal, y David Turbay como Convergencia Lib-eral) y Conservador (algunas facciones minoritarias)

Su candidatura surge cuando el ocupa el cargo de último alcalde nombrado, por Ramón del Castillo, quien tenía ascendencia en Empresas Públicas Municipales (EPM). La campaña se organizó como cívica y ciudadana (instituyó comunas).No tuvo que ver con la clase política de los partidos porque se centró en el Concejo, tenía el apoyo 10 de los 16 concejales (5 liberales y 5 conservadores). El Concejo tenía mucho poder porque elegía Contralor, Tesorero, Auditor de EPM. Nace el llamado Partido Único del Concejo (PUC), como coali-ción de concejales basada en el manejo burocrático; también en los auxilios educativos y deportivos. Fue una elección económica porque se logró con acuerdos burocráticos con los concejales. El presupuesto de la ciudad era de 3.000 millones. En esta administración el fortín burocrático eran las EPM que hacían el recaudo del predial y las cuales se manejaban relati-vamente bien, con criterios técnicos. También había fortines en la Contraloría por el control previo y en Colpuertos y la Electrifi-cadora de Bolívar. Se establecen los convenios para el situado fiscal para salud y educación, lo cual permitiría iniciar el manejo de prebendas en las siguientes administraciones.

19

Mem

orando 2: Cóm

o y por qué llegamos a la situación actual

NICOLÁS CURI VER-GARA

Primer período 1990-1992

Liberal Casi como candi-dato único, con la misma coalición de Manuel Domingo Rojas, luego de ganarle a Rayita Romero en una “elección” de los Concejales

Se expande el tema burocrático electoral. La gestión adminis-trativa fue muy mala, pero el manejo político permitió construir clientelas efectivas.Empiezan a colapsar las EPM, por un desorden administrativo enorme y una crisis financiera. El esquema de Gobierno con PUC sigue igual.Quiso imponer a su hermano. Como no pudo, improvisó apoy-ando a Argemiro Bermúdez; su campaña costó cerca de 100 millones, aunque habían gastado una suman cuantiosa en la campaña de Fuad Curi. La coalición que apoyó a Gabriel Anto-nio García invirtió muchos recursos para ese momento, pero casi todos propios.

GABRIEL ANTONIO GARCÍA ROMERO

1992-1994 (31 de dic.)

Liberal(Héctor, Tico, García con el apoyo de Al-berto Araujo; tam-bién Facio Lince)Aparecen sectores políticos libera-les emergentes (Cáceres, Anaya), y conservador-es emergentes (Imbett); también conservadores de trayectoria como Cecilio Montero y Lucho Gutiérrez

Se empieza a romper el PUC.Aparece la financiación de campañas como fenómeno (el mismo candidato como contratista, o mejor como jefe de ingenieros contratistas de quienes tenía poderes para todo). Las campañas se encarecen; por ejemplo, una campaña al Concejo pasó de 20 millones a 35, en dos años.El presupuesto de 6 mil millones que deja Curi se vuelve de 33 mil millones. Aparece el fenómeno de la Alcaldía de Cartagena como botín. Empiezan las concesiones de primera generación a raíz de la liq-uidación de las EPM, como resultado de decisiones nacionales (política de privatización de servicios públicos). Empieza la época de los grandes negocios por medio de la Al-caldía, por ejemplo los terrenos de Chambacú.En esta administración aumentó el presupuesto del Distrito con-siderablemente, mediante una relativa buena gestión adminis-trativa y financiera.El partidismo desaparece para dar lugar a la política como ne-gocio. Surge la categoría del empresario político, diferente del financista. El primero, además de financiar, tiene concejales y diputados, controla contratación y maneja burocracia, es decir, “coloniza” el proceso político local; el segundo, solo financia. También aparece la importancia del votante que intercambia su voto por plata.

20

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

GUILLERMO PANIZA RICARDO

1995-1997

Liberal, aunque se presenta contra los García. Nicolás Curi es el gestor de esta campaña. Se enfrentó a Tico García, también av-alado por el partido Liberal

La campaña costó 800 millones. Los sectores que quedaron marginados de la administración García apoyan a Paniza. Aparece financiación de las empresas privadas nacionales (por ejemplo, el grupo Santodomingo).Aparece el fenómeno de la preponderancia de los líderes sobre los concejales, a la hora de poner la votación, porque antes los líderes eran fieles a los concejales en la medida en que estos cu-brían las necesidades de aquellos. Esto cambió; es decir nace la independencia política de los líderes. Se podría decir que es un “experimento” de Alberto Araujo y Ramón del Castillo.El presupuesto se incrementa a 66.000 millones.Saca solo un Concejal, el conservador Julio Varela. El Concejo se cierra en oposición. Se entendió con el mismo, pero dividido en contra del sector de los García.

NICOLÁS CURI VER-GARA

Segundo período1998-1999

Liberal (David Turbay y Espinosa Facio Lince)

Paniza apoya a Curi, para devolverle el favor de contar con su apoyo.

Se enfrentó a Díaz Redondo, también Liberal.

La campaña se hace con dádivas, tanto a líderes como a electo-res y a concejales. Esto no se sostiene en el gobierno. Empieza la segunda generación de las concesiones (como el Corredor de Carga). Los García participan en la administración, más sutilmente. Los líderes comunitarios se enfrentan al Alcalde porque no tienen espacios de participación. El presupuesto llega a 200.000 millones. La corrupción se incrementa porque empieza a ser el gobierno de los contratistas. Su hermano, Fuad, manejaba la contratación. Impuso el contralor. Aparece Alfonso Hilsaca como financista, pero aún como uno más del cartel de los contratistas.Se establecen dos bandos en el Concejo: los nuevos (Judith, Pareja y Varela; los dos primeros apoyados por Paniza) y los tradicionales; más Bustillo que jugó como en la mitad. Los nue-vos obtienen la presidencia; con su influencia se aprueba la in-tervención de la Contraloría. El Concejo lo tumba con el control de excepción. El Presidente del mismo es Argemiro Bermúdez.Es suspendido por la Contraloría.La caída de Curi sirvió como oportunidad fallida para que la élite volviera al poder con Judith Pinedo, quien acuño en su campaña la frase “no más de lo mismo”.

21

Mem

orando 2: Cóm

o y por qué llegamos a la situación actual

EDUARDO VIZCAÍ-NO ZAGARRA

Encargado por Curi21/08/1999-

8/12/1999

Liberal (de Curi) Se genera mucha inestabilidad en las coaliciones.

GINA BENEDETTI DE VÉLEZ

Encargada por el Presidente

8/11/1999-31/10/2000

LiberalNombrada por ser amiga del Presiden-te Pastrana Llega por recomen-dación de Tico García y por los Faciolince.

Conservadores intentan dominar en alianza con sector político de Espinosa Facio Lince.La coalición la arma Lewis Montero. Se manejaron cerca de 3.000 OPS. La elite social logra cierto predominio. La prestación del servicio de salud fue dividida en tres: una para Lewis Montero, una para Titi Martelo y una para los Faciolince. Se hizo una repartición burocrática.Pierde Curi. El Presidente no ordenó elecciones, lo cual le convino a Carlos Díaz para lograr el vencimiento de su inhabilidad y poder aspirar a la alcaldía.

CARLOS DÍAZ RE-DONDO

2000 (1º nov.)-2003

Liberal(García), con cierta independencia.También el Movi-miento Político Comunal y Comunitario de Colombia.

Financiación de contratistas

Contra coalición Liberal Conservado-ra que le apostó a la candidatura de Judith Pinedo.

Gobierno afín a los García, con liberales y conservadores pro-clives a los García. Se acuñó el dicho: gobierno en cuerpo ajeno. Esto se promovió porque quienes perdieron vieron en este gobierno una amenaza para sus intereses.Sus banderas fueron la descentralización y el trabajo de base.Unifica las ESE, ocasionando caos.Problemas con Alfonso Hilsaca quien estaba detrás de las deci-siones de Cardique; este financista incidió en el manejo de las basuras, presionando para el cierre del relleno sanitario de Hen-equén y para que se entregaran licencias a particulares, mientras se las negaban al Distrito.De todas maneras fue un gobierno de un político con influencia, quien desarrolló una buena gestión con base comunitaria; por ejemplo, se revivieron las comunas. No fue mezquino con el resto de la clase política. Armó su gobernabilidad con el Concejo.Aparece por primera vez un proyecto de ciudad, con un criterio de transformación de su gestión por medio de la descentralización y la participación. Sin embargo, se hundió por intereses particulares y por la dinámica política dominada por empresarios políticos.

22

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

RODOLFO DÍAZ WRIGHT

26/11/2003-31/12/2003

Encargado por Barboza, quien ya había sido elegido.

ALBERTO BARBOZA SENIOR

2004-2005

Liberal y Colombia Viva (por Blel).Cáceres ya impone el candidato, contra Judith Pinedo, Javier Bustillo avalado por la U y Willy Martínez con aval Liberal

Se establece un monopolio de Alfonso Hilsaca y sus socios y amigos. Aunque terminaron peleando con Barboza.No figuran los partidos. Empiezan claramente a dominar los personajes. Terminan su influencia los Espinosa Faciolince y David Turbay.Los García quedan relativamente restringidos en esta administración.

NICOLÁS CURI VER-GARA

Tercer período2006-2007

Apertura Liberal (entra Enilce López, alias La Gata, en la política local)

Contra voto en blanco (como voto castigo) y Willy Martínez, Liberal

Gobierno de coalición con todos los sectores, el Concejo en su conjunto. Los García juegan con menos poder. Cáceres, en su primer Senado Liberal, aliado natural de Curi, hizo diputada a su hija con la mayor votación; entra a Cambio Radical, luego de pasar por el Polo. Lo anterior porque nunca ha tenido afinidad por ningún partido.Aparece la influencia clara de Martha Curi, hija del Alcalde, en el manejo de la Alcaldía.Montan proyecto para elegir a Juan Carlos Gossain. Con Joaco Berrío a la Gobernación. Se empieza a agudizar la crisis política en Cartagena.Curi “se vuelve conservador” y apoya a William Montes. Esta-blece alianza con la Gata, cuyo hijo llega al Senado.

JUDITH PINEDO FLÓREZ

2008-2011

Por firmas

Apoya Enilce López, Amaury Martelo y Cesar Anaya, entre otros

Utiliza la antipolíti-ca como estrategia para atraer votantes

Rafael Simón del Castillo la puso en Funcicar y movilizó los aportes para volverle a dar vida a esta Fundación. Sectores marginados de la coalición de Curi apoyan esta candidatura.Voto en contra de Gossain, quien pierde porque entrega plata 15 días antes de elección y también porque asume que el triunfo es inevitable (exceso de confianza). Judith recibe recursos en última semana. Margina a socios ini-ciales y se queda con Araujo y del Castillo; también con algunos socios nacionales.Primeros dos años gobierna sin el Concejo, los otros dos se alía con concejales por debajo de la mesa. Es emblemática la pros-peridad de Quinto Guerra.No se dio dinámica partidista en esta administración. Oscar Brie-va manejó los grandes recursos. Bruce Mc Master intervino por su manejo de la banca de inversión.“Perdedores”: Cáceres, Curi, los García.

23

Mem

orando 2: Cóm

o y por qué llegamos a la situación actual

CAMPO ELÍAS TERÁN DIX

01/01/201214/11/2012

Se presentó por la Alianza Social In-dependiente (ASI).Ante la dificultad de hacerlo por firmas (temor a Registra-duría, controlada por Daira Galvis y desorden en la campaña) y ante la negativa del partido Liberal. Oscar Brieva le arma estructura (sin contar con ningún partido o grupo) y contacta estrate-gas. También llamó a los “mariamulatos” que estaban con la Gata; pasaron de “mariamulatos” a “gatúbelos”.

Le muestran a Cam-po que la campaña necesita recursos porque baja 20 puntos en encues-tas, al renunciar a la Emisora. No tiene fundamen-to ideológico, ni político.

En la administración de Judith Pinedo se dio pie a la candida-tura de Campo porque, en los dos últimos años, se convirtió en una especie de paraalcalde; utilizaba La Cariñosa de RCN para hacer favores a personas y comunidades, especialmente con la Secretaría de Obras Públicas. Judith lo hizo para utilizarlo en su proyecto personal. También, empezó a trabajar con líderes co-munales y empezó a posicionar su imagen de alcalde del pueblo.Con las firmas quiere jugar a independencia, el aval Liberal se lo niegan por haber hecho campaña contra política y partidos tradicionales. Se da un juego de avales. Líderes de ASI en Cartagena querían puestos, al conseguir el aval. Apoyó la U (Uribe le levanta el brazo, junto a Rosario Ricardo para la Gobernación). Los García apoyan pero no arriesgan grandes sumas, aportan maquinaria política (la cual ha sido su ventaja competitiva). Campo recibe los primeros dineros en enero de 2011, alrededor de 200 millones, él mismo quien afirmó que a la fecha lo máximo que había manejado era una suma no superior a 22 millones.Contó con el apoyo del Concejo los tres primeros meses (Argem-iro Bermúdez manejó este apoyo); tanto que autorizó traslados y adiciones presupuestales. Pierde este apoyo cuando presenta el proyecto de acuerdo del plan de desarrollo. En junio le qui-taron las facultades que le habían dado. El acuerdo del plan lo firmó, a pesar de las recomendaciones de Oscar Brieva. Brieva convoca a Campo y a sus financistas para ajustar cuentas, y se ofreció como encargado de la situación, y así logra obtener mucho poder.Ya en el gobierno, Campo cree que puede gobernar sin financis-tas los primeros dos meses. Pero desconoce los asuntos de go-bierno y de la política, es mitómano y se da cuenta de que solo tiene la jerga popular. Campo empieza con ideales de ciudad y con poder político, luego de haberse relacionado con Brieva y haberlo nombrado asesor de despacho, de haber dado puestos a otros líderes, se da cuenta de no tener el control político de la ciudad, en el tercer mes de su mandato. En el gobierno, a pesar de la profunda crisis, predominó la U (Juan José García). Aunque los partidos no jugaron, se atendió a través de las OPS, de manera determinante. García pierde burocracia. Interviene en asuntos de gobierno la hija de Campo, Egla Teherán.

24

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

ÓSCAR BRIEVA RO-DRÍGUEZ

Consigue encargo de Campo Elías, pero al hacerse visible aparecen enemigos. Además, logra que todo gire alrededor de él.

Hace pacto con concejales.

FELIPE MERLANO DE LA OSSA

Encargado breve-mente por su gestión en la Cámara de Comer-cio, la Andi, el Consejo Gremial y la UTB. Contó con la confianza de la esposa de Campo.

BRUCE MAC MAS-TER

Encargado por el Presidente

Calma un poco la crisis, pero no gusta porque juega con Judith y del Castillo. García aprovecha para pedir su cabeza y pedir encar-go con terna de ASI. Con apoyo de los concejales Américo Men-doza y Germán Zapata. Tuvieron incidencia los García.

CARLOS OTERO GERDTS

14/12/2012-21/07/2013

ASI Aunque fue jefe de debate en Cartage-na para elección del presiente Santos, como partido de la U.

Se crea bolsa común, con Juan José García, el Alcalde y algunos funcionarios, con el horizonte de junio de 2013. Cada mes se liquidaba la bolsa. La familia de Campo recibía una suma alta, mensualmente. La contraprestación a Otero fue su blindaje ante organismos de control, por parte de García, quien tuvo control total de la administración.

25

Mem

orando 2: Cóm

o y por qué llegamos a la situación actual

DIONISIO FERNAN-DO VÉLEZ TRUJILLO

22/07/201331/12/2015

Liberal, en coali-ción con el Partido Verde.De origen conser-vador. Buscó aval del partido Conser-vador (el cual logró en Cartagena, pero perdió entre la diri-gencia nacional).

Aspiró por firmas en 2011.

Contra María del Socorro Bustaman-te, quien perdió el aval de Cambio Radical y aspiró por Afrovides.

Con apoyo de concejales conservadores y liberales, uno de la U, uno de Cambio Radical y uno de ASI. Logra coalición mayoritaria entregando dos instituciones a dos concejales que no apoyaron su campaña.Su aval se salvó por los estatutos del Partido Liberal que otorgan la decisión a la Dirección Nacional porque en el ámbito local se presentó un gran malestar que alcanzó a desatar una crisis. El apoyo Verde experimentó una situación parecida, pero más ex-trema, porque en Cartagena se votó mayoritariamente por otra candidata, Mercedes Maturana. En la campaña de 2011, se establecieron parámetros diferentes de entender y hacer la política. Para el 2013, el pragmatismo y la necesidad de ganar determinaron abrazar las prácticas ya estab-lecidas en la política local. Entregó un porcentaje minoritario de la administración a conce-jales y financistas, controlando un porcentaje mayoritario.

En el cuadro anterior se hace evidente cómo la dinámica partidista y el comportamiento elec-toral de los 25 años de la elección popular de alcaldes, en Cartagena, han sido contraprodu-centes para su desarrollo político. Se ve cómo la lucha por el botín de la Alcaldía ha llevado a la inexistencia de los partidos políticos (salvo para los avales), a la aparición y consolidación de algunas casas políticas que conciben la al-caldía como negocio y a la inversión de gran-des sumas de dinero en las campañas.

Cartagena ha asistido a varios cambios en la dinámica de los partidos que se pueden esque-matizar de la siguiente manera, a partir de la información contenida en el Cuadro 1.

Antes de 1988, los partidos Conservador y Li-beral canalizaban las preferencias electorales, en especial el primero. Con la aparición de líderes políticos y líderes comunitarios, aje-nos a quienes tradicionalmente organizaban la votación para las corporaciones públicas, apareció un fenómeno que paulatina; pero de manera sistemática fue minando el poder del bipartidismo para dar lugar a la aparición de otros partidos. Esto conllevó a que la actividad política y electoral, con algunos visos de ideo-logía, diera lugar al pragmatismo de ganar elecciones sin consultar el color político.

Posteriormente, con algunas excepciones, los líderes políticos empezaron a aglutinarse alre-

26

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

dedor de familias, grupos políticos y financis-tas, más que a organizaciones partidistas. Se llegó al clímax de esta tendencia en la elección que ganó Barboza, en la cual los partidos no participaron.

De otra parte, con el incremento de los recur-sos necesarios para participar en las elecciones se fue creando la necesidad de dejar de lado consideraciones partidistas y entrar en la lógi-ca de acercarse a quienes aportaban el dinero para financiar campañas. La mezcla entre capacidad financiera y favora-bilidad en las encuestas empezó a determinar las apuestas de financis-tas y el aval de los partidos.

En paralelo con la elección del segun-do alcalde popular, las élites de la ciu-dad perdieron el control directo de la Alcaldía; esto dio lugar al surgimiento de nuevos y poderosos políticos con apoyo popular, los cuales eran profe-sionales, en su mayoría médicos. Lo vendrían a recuperar parcialmente en el 2008 con Judith Pinedo.

Se puede afirmar con los entrevistados que “todos han bailado” con los que han esta-do en el poder: cuando tienen a alguien en la administración, avanzan; cuando no es así, protegen lo que han logrado. En ambos ca-sos ganan, porque tanto empresarios como fi-nancistas y políticos y los nuevos empresarios políticos se han beneficiado de las prácticas corruptas. Esto ha conllevado a la compra de

conciencias, de líderes y votantes, afectando de manera profunda la cultura política de la ciudad.

Se ha llegado a una situación en la cual una gran proporción de los votantes y de sus organiza-dores votan y manejan electores si los recursos económicos están disponibles. De lo contrario, las aspiraciones se convierten en sueños irrea-lizables.

En conclusión, con la elección popular de alcal-des se corrompieron de manera gradual y pro-gresiva las prácticas políticas y, aunque parecie-ra que quienes han ostentado el poder político en la ciudad tienen un control de la situación, se puede señalar que no son bloques monolíti-cos. Se asocian a un partido para no perder el poder. Creen que son más que los demás y por un pragmatismo extremo pierden su posición ideológica. Esta práctica los ha debilitado.

Antes de 1988, los partidos Conservador y Libe-ral canalizaban las preferencias electorales, en especial el primero. Con la aparición de líderes políticos y líderes comunitarios, ajenos a quie-nes tradicionalmente organizaban la votación para las corporaciones públicas, apareció un fe-nómeno que paulatina; pero de manera siste-mática fue minando el poder del bipartidismo para dar lugar a la aparición de otros parti-dos. Esto conllevó a que la actividad política y electoral, con algunos visos de ideología, diera lugar al pragmatismo de ganar elecciones sin consultar el color político.

27

Mem

orando 2: Cóm

o y por qué llegamos a la situación actual

Sin embargo, a pesar de la degradación de la política, en el trasfondo de los procesos elec-torales se puede ver que algunos cartageneros votan contra el poder establecido, con inten-ción de castigar a quienes manejan el poder (político y económico). Esto se puede ejempli-ficar parcialmente con la votación por Curi en 1992, contra el candidato de la élite y en 1994 al votar por Paniza contra los García. También al votar en blanco en 2005 y con la votación a favor de Judith Pinedo contra Juan Carlos Gos-sain en 2007.

Este comportamiento se manifestó de nuevo en una parte importante del voto por Campo Elías en 2011 y por Dionisio Vélez en 2013. En la elección de Campo Elías pierden de alguna

manera los líderes políticos y los grandes elec-tores porque la votación supera todas las ex-pectativas (mostró que sin ellos hubiera gana-do). También en la elección de Dionisio se ha perfilado un porcentaje de voto de opinión, en contra de María del Socorro Bustamante.

Finalmente, vale la pena señalar que se pre-sentan visos de conciencia colectiva en el ám-bito político. El fenómeno de Campo Elías, por ejemplo, inicia con líderes cívicos, que creían que llevando a uno de ellos al poder tendrían poder político, pero paradójicamente ocurrió lo contrario, o más de lo mismo. De todas ma-neras, la idea de un porvenir promisorio para las mayorías no murió con Campo Elías...está aún latente.

Memorando 3:La situación actual

La dinámica actual de la política en Cartage-na recoge información sobre los partidos po-líticos en la ciudad y su relación con grupos políticos y financistas. En la primera parte, se describe la representación partidista que “proyectan” los concejales elegidos para el periodo 2011-2015. En la segunda, se plantea un análisis crítico de la situación partidista y su operatividad en el Concejo Distrital. Lo an-terior, porque la dinámica política no se pue-de analizar en el vacío, sino que debe hacerse alrededor de la representación política en la ciudad.

Es pertinente resaltar que las dinámicas po-líticas aquí reflejadas surgen de un encade-namiento entre lo nacional y lo local. Estas comprenden el comportamiento de los par-tidos en cuanto a sus ideologías, a sus prác-ticas para el otorgamiento de avales y a sus estrategias para lograr la votación.

De otra parte, para este análisis es necesa-rio incluir los comportamientos electorales de Cartagena. Esto exige considerar que, así como hay una franja de opinión en todos los estratos, también en estratos altos hay perso-nas que optan por resolver su problema par-ticular porque no vislumbran respuestas para todos sino que los recursos se asignan selec-tivamente; es decir, en todos los estratos hay intereses particulares y en todos también pre-valece para algunos el interés general.

Nuestras afirmaciones no pueden ser con-sideradas de manera categórica porque es imposible esquematizar situaciones políticas complejas y porque hay elementos que se es-capan al presentar esta información. A conti-nuación se presentan los diferentes partidos representados en el Concejo Distrital, sus ca-sas políticas y sus financistas y el interés do-minante que tienen los concejales por estar en esta corporación.

29

Mem

orando 3: La situación actual

CAMBIO RADICAL tiene cuatro concejales, uno de ellos, Vicente Blel Scaff, está allí por cuenta de Vicente Blel padre, quien desde cuando ocupó la presidencia de la Comisión Cuarta del Senado se ha financiado con re-cursos del Estado. Mantiene alianzas con fi-nancistas y empresarios, siendo Alfonso Hil-saca uno de ellos. Sigue una tradición política (como la familia ha vivido de eso, es apenas natural seguirlo haciendo; es parte del pa-trimonio familiar, como para otras personas puede serlo un carro, una casa o un almacén). La curul ha servido, entre muchas otras co-sas, para lograr que Nadia Blel Scaff, su her-mana, llegara al Senado de la República por el Partido Conservador.

Otro sigue directrices de Javier Cáceres y Wi-lliam García, exrepresentante a la Cámara. Además, sigue la tradición de su padre quien ha mantenido contratos con la Oficina Jurídica de la Alcaldía y con la Gobernación. Llegó por un vínculo, fruto del matrimonio de su herma-no. Ahora le correspondió apoyar a su cuñada para llegar al Congreso, lo cual no logró.

El tercero llega con el apoyo de William García, quien a su vez cuenta con Javier Cáceres. Sin brillo propio, aún; aunque está dando pasitos para posicionarse.

El último de este partido llega con el apoyo de Antonio Correa y depende del hijo de Enil-se López, Héctor Julio Alfonso López. Llega al Concejo por Daira Galvis y empezó con Gabriel Antonio García. Como se señaló anteriormen-

te, la curul es también patrimonio familiar por-que viven de esta actividad.

El PARTIDO DE LA U tiene tres concejales. Uno llega con apoyo de los García, más de Gabriel Antonio. También Gerardo Rumié, lo cual es hasta cierto punto una redundancia. Recien-temente, también con William Montes. Fue liberal, pero no tiene una ubicación partidista.Otro tiene apoyo de Sandra Villadiego, ex Re-presentante a la Cámara y actual Senadora. Desunidos con los García, aunque con apoyo de los García para el Senado de Sandra. Repre-senta intereses, entre otros, de Miguel Rangel y Juan Carlos Martínez.

El último ha trabajado con Piedad Zuccardi y con los García. Depende mucho de sus direc-trices.

EL PARTIDO CONSERVADOR cuenta con tres concejales. Uno de ellos llegó al Concejo como independiente, a partir de un respaldo gremial y de integrantes del movimiento 1815. Llegó con Judith Pinedo, como candidato de opinión, y mutó rápidamente hacia los com-portamientos generales. Ha tenido el apoyo de Alberto Araujo. Aspira a la Alcaldía porque para seguir en el Concejo tendría que ampliar su base clientelista. En 2011 inició con Roxana Segovia y terminó con Campo Elías.

Otro concejal se representa a sí mismo, y el sol que más le alumbre, aunque tiene una tradi-ción conservadora; reemplazó a Julio Varela. Está muy pendiente de negocios; aspira a la

30

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

Alcaldía; genera confianza a Alfonso Hilsaca, Manuel Sierra y Enilce López. Maneja burocra-cia con gran habilidad. Inició su carrera vincu-lado al sector deporte, primero como atleta y luego en la promoción deportiva.

Otro concejal conservador se inició sin jefe polí-tico, aunque contó con algún apoyo de Pedrito Pereira. Hoy trabaja con William Montes. Su ori-gen es liberal. Se rebusca con apoyos a candida-tos. También está vinculado al sector deporte.

EL PARTIDO LIBERAL está representado por tres concejales. Uno de ellos es independien-te, pero es un liberal de siempre. Lidio García se sirve de él. Juega en todo. Pendiente de ne-gocios. Es el único que tiene una clara postura ideológica de clase. Recibió la herencia políti-ca de Chucho Turbay.

Otro concejal de este partido fue elegido con apoyo de Argemiro Bermúdez, aunque se en-cuentra un poco distanciado. Ha estado vincu-lado a grupos sociales. Ha trabajado las bases populares. Fue Edil. Inició con apoyos de Con-cesión Vial de Cartagena.

El último de este partido llegó al Concejo con apoyo de Alfonso Anaya. También de la fami-lia Lorduy. Se mueve según el sol que más le alumbre. Como en otros casos, sigue una tra-

dición familiar.

EL PARTIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL–PIN, hoy OPCIÓN CIUDADANA, participa en las decisiones del Concejo Distrital con dos concejales que repre-sentan intereses muy similares: los de Enilce López, con algún distanciamiento por sus pro-blemas judiciales. El primero viene de la tradición de Cecilio Montero, con relaciones con el sector transporte. El segundo previamente fue líder sindical y llegó al Concejo con el Movi-miento Madera. Ambos están

atentos a cualquier negocio; manejan te-mas territoriales, valorización y POT. Ambos representan sus propios intereses aunque comparten, con Gabriel García, los intereses de Enilce López en el sector salud.

LA ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE–ASI- logró dos curules por circunstancias es-

31

Mem

orando 3: La situación actual

peciales: aval de ASI, popularidad de Campo Elías Terán, apoyos de grupos de ciudada-nos. Son personas que llegan al Concejo sin una reconocida experiencia electoral. Uno con intereses en negocios particulares; vie-ne de la Gobernación, de manejar presu-puesto. El otro representa a los tenderos de San Vicente, Antioquia, y a Colanta; ha es-tablecido alianzas con Guillermo Ramírez, aunque su supuesta relación fue un complot para entorpecer su proceso por el apoyo de Ramírez a Germán Cardona. Conexiones con la Cámara de Comercio. Am-bos tienen estructura y capacidad pero cayeron en el oportunismo. El primero es cercano a Gabriel Anto-nio García, aunque sin vinculación partidista. El otro trabajó puerta a puerta para poner en práctica una “nueva forma” de comprometer al votante.

EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO cuenta con un concejal independiente que busca defender los intereses de la ciudad, su desarrollo socio-económico. Tiene postura crí-tica, pero es poco propositivo por la naturaleza de lo que se trata en el Concejo. Representa el sector del MOIR en el Polo. Relacionado con el Senador Robledo.

EL PARTIDO VERDE obtuvo una curul fruto del oportunismo político porque quería lanzarse inicialmente por el por el partido ASI. Relacio-nes familiares con el Representante a la Cáma-

ra por Bolívar Javid José Benavides Aguas del PIN, quien es su jefe; Enilce López también. Hace lo que le manden, aunque con criterio; depende de Héctor Julio Alfonso López.

Los Raad no tienen a nadie en el Concejo; per-dieron con Alberto Gómez. Tienen intenciones de recuperar la curul con alguien de la segunda generación.

Con base en este “mapa político” de Cartage-na, se puede inferir que los partidos políticos en la ciudad son la suma de micro empresas electorales, de carácter particular. Los partidos no tienen una postura ideológica; aunque para algunas decisiones, algunos concejales y algu-nas bancadas defienden posturas ideológicas. Cada concejal no depende de la estructura partidista. Es decir, no hay partidos políticos. Existen para otorgar los avales con intereses específicos. La consecuencia de lo anterior es la existencia de un Concejo que trata asuntos con visiones particulares y decide sobre asun-

Con base en este “mapa político” de Cartagena, se puede inferir que los partidos políticos en la ciudad son la suma de micro empresas electo-rales, de carácter particular. Los partidos no tienen una postura ideológica; aunque para algunas decisiones, algunos concejales y algu-nas bancadas defienden posturas ideológicas. Cada concejal no depende de la estructura partidista. Es decir, no hay partidos políticos. Existen para otorgar los avales con intereses específicos.

32

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

tos insustanciales para el interés general. Al-gunos partidos políticos en Cartagena no los dirigen los políticos, sino empresarios y finan-cistas que están pendientes de negocios y de obtener retribuciones particulares; otros se relacionan con empresarios y financistas, pero no dependen de ellos.

Los concejales aspiran a mantenerse en el Concejo para acumular un poder personal, para ayudar a sus amigos o para su imagen y su trayectoria política. Sin embargo, hay al-gunos a quienes sólo les interesa mantener su negocio: es su modus vivendi.

Entonces se podría afirmar que la inmensa mayoría de los concejales responde a intere-ses multipropósito. Se ubican en las comisio-

nes para ser más efectivos según sus intereses dominantes, pero los intereses particulares de sus casas políticas, de sus financistas y los propios están siempre presentes, en todas las decisiones. Ningún concejal se siente repre-sentado en su partido, porque no le debe nada y eso lo sabe el partido.

Los partidos políticos no se rigen por los esta-tutos de cada partido, sino que las personas adscritas a ellos se auto representan como el partido. Se generan diferencias entre los diri-gentes locales y nacionales, pero no se impo-nen sanciones porque cada concejal tiene su propia clientela.

Un ejemplo claro de lo anterior se puede ob-servar en el trámite de los avales para la elec-

ción atípica de 2013: los concejales conservadores apoyaron un candidato y los dirigentes nacionales avalaron otro; la dirección departamental del Partido Verde avaló una candidata y la nacional apoyó a otro; el Partido Liberal termi-nó avalando un candida-to conservador, en coali-ción con el Partido Verde. Los dirigentes nacionales quieren ser medidos por su presencia en el Concejo y la Alcaldía, y también les sirve la reposición por los votos, así mismo pueden

33

Mem

orando 3: La situación actual

imponer su voluntad al definir los avales. En lo local se manejan avales de concejales y ediles. El Partido Liberal es casi el único que mantiene alguna organización y directorios estables.

Aunque no se puede generalizar porque (no todos y no en todo) cada concejal juega se-gún los criterios de “su propia microempresa electoral” (no del partido político que le dio el aval o al cual “pertenece”), según su visión personal de ciudad. No hay consistencia, ni coherencia en las posiciones. Cada cual se mueve según le va en el sector; por ejemplo, en educación o salud ejercen presión [a tra-vés del control político] donde no les atien-den. Por ejemplo, para acallar las críticas “Ju-dith [Pinedo] les tiro el hueso de Edurbe” [una institución apetecida por el manejo que tiene de recursos cuantiosos].

Hay temas y puntos de debate y decisión que producen una cierta sensatez colectiva; por ejemplo, los otro-sí del contrato de aseo ge-neraron cierto miedo: al principio, solo dos o tres se opusieron; luego, se sumaron otros; y al final, todos estuvieron de acuerdo. En algu-nos casos, coinciden las posturas ideológicas con intereses particulares; así, en la elección del personero se unieron Múnera y Betancourt para ejercer control político.

Los votos de los concejales se mueven en pro-porciones variables. De ese modo, como el 50% no vota, el 50% restante se divide entre quienes actúan con responsabilidad democrá-tica y política y quienes responden a un inte-

rés específico. Es decir, hay un voto de opinión (en todos los estratos) y hay un voto amarrado (también en todos los estratos). Con el tiempo quienes obtienen un voto de opinión en una primera elección, deben buscar financiación grande y herramientas para sobrevivir, tales como burocracia (sobre todo a partir de las OPS), contratación, apoyo logístico (por ejem-plo, transporte para el día de las elecciones). Los partidos y los financistas miran la franja de opinión que logró el candidato para apoyarlo en una siguiente elección.

Hay casos (la mayoría) en que el 100% de los votos son comprados (el costo es mayor en estos casos, entre 400 y 500 millones como mínimo, pero pueden llegar a 1.000 y hasta 1.800 millones). Hay otros casos en los que un porcentaje mayoritario de votantes recibieron o tienen la expectativa de obtener algo a cam-bio por su voto (en todos los estratos). Un por-centaje minoritario busca que se defienda el interés general, aunque espera que el concejal “responda el teléfono” cuando necesita algo. Para los concejales que cuentan con votos de opinión el costo de su campaña es menor, en-tre 200 y 300 millones.

En algunos casos, las personas de estratos medios y altos inciden sobre el comporta-miento de los estratos bajos porque negocian contrataciones con la Alcaldía y obligan a sus empleados a votar por alguien. Son ciudada-nos que dependen de la clase política. Quie-nes controlan las OPS, y los cargos de nómi-na exigen un porcentaje de los mismos (5% o

34

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

10%), con lo cual conforman la base financie-ra de la siguiente campaña. También, quienes otorgan los nombramientos en cargos claves (“rentables”) cobran una suma mensual (en muchos casos bastante alta), así que quien asume debe generar esa suma más su ga-nancia, lo cual conlleva montar una empresa criminal. Pero esto es aún más grave porque personas que tienen una empresa criminal ofrecen sus servicios con alta rentabilidad, y son nombrados.

Se puede ejemplificar lo anterior de la siguien-te manera: 1) en un extremo, los potenciales votantes participan en eventos como camina-tas o reuniones en una línea continua en la que el transporte debe estar cubierto, debe haber un refrigerio y camiseta y un pago en efecti-vo; y 2) en otro extremo, las personas asisten, pero debe haber un refrigerio y se espera que uno o varios grupos musicales amenicen. En todos los casos hay un alto costo asociado. Este pragmatismo político, que ha conducido a la situación actual, facilita la llegada al poder de una pandilla de “rufianes” quienes arman listas muy deficientes. La ideología partidista se deja a un lado por el pragmatismo vulgar del “todo vale”, con el consentimiento de la ciudadanía. Antes de la elección de alcaldes, los ciudadanos y sus líderes se movían entre diferentes facciones de cada partido. Hoy se mueven sin problema entre partidos; es de-cir, se cambiaban de cuarto en la misma casa, ahora se mueven entre casas, sin problema. La situación ha llegado a tal punto de degra-dación que, por ejemplo, un líder de larga tra-

yectoria de un partido en el Distrito decidió en las últimas elecciones legislativas apoyar a un candidato al Congreso de otro partido porque no encontró a quién apoyar en el suyo.

Esto se refleja en el ámbito nacional, donde al-gunos líderes de los partidos también aplican el pragmatismo como un proyecto político personal a futuro. Ejemplos claros de esto son las decisiones sobre avales de los partidos para las elecciones de Congreso de 2014.

Los políticos están tan confiados y han caído tan bajo que creen que nadie se da cuenta, lo cual muestra que no hay conciencia sobre la situación a la cual se ha llegado. Lo anterior debe servir para reflexionar y empezar a cons-truir una nueva dirigencia en los partidos polí-ticos y una nueva ciudadanía.

Por otra parte, los pocos concejales que operan con independencia de casas políticas o finan-cistas lo hacen porque cuentan con sus propios recursos (casos: David Dáger o Vicente Blel hijo) o con esquemas de financiación “democrática” en donde los aportes son montos relativamen-te pequeños, “nadie pone 100 millones”1 (casos Andrés Betancourt, Germán Zapata y David Múnera). Aunque hay diferencias en los montos y las formas de financiación, todos requieren grandes sumas para poder competir.

Como los estratos 1 y 2 constituyen más del 60% de los votantes, ostentan poder de de-cisión. Teniendo en cuenta que su tendencia

1 Dice uno de ellos.

35

Mem

orando 3: La situación actual

mayoritaria es a vender el voto, quienes pue-den comprarlo controlan la votación. Esto evidencia cómo el sistema de partidos se re-laciona con el comportamiento electoral. Uno podría preguntarse: ¿cuál es la prioridad de estos estratos? “Te dicen lo que quieren no lo que están pensando; te dicen lo que necesitan”2. Entonces, el político dice lo que quieren oír, lo que conviene: “para que te elijan, la gente no quiere oír lo que es conveniente para la ciudad, ni lo que es posible… ¡no! Lo que quieren oír es el engaño, la demagogia: los políticos llegan dan-do plata a los líderes”3. Los electores entran en

2 Dice un líder.

3 Ibíd.

el juego porque se basan en pensar que “como van a ser los mismos… que paguen el voto”4.

La gente en algunos casos vota “por opinión”, no por lo que ejecute un determinado candi-dato, sino mas bien por el discurso que la per-sona promueve. Las propuestas terminan en eso (propuestas y discursos) por lo que estos votantes de opinión terminan engañados al votar con la esperanza de que les cumplan.

A pesar de lo anterior, el voto de opinión (50 o 60 mil) está creciendo, lo cual genera un reto para que los partidos empiecen a reconfigurar-

4 Dice un votante.

36

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

se. Los jóvenes, los trabajadores y las perso-nas mayores pensionadas, que no dependen de los políticos, son una fuerza electoral sig-nificativa que puede ser canalizada. Estas per-sonas, por lo general, son abstencionistas; sin embargo, es notable el incremento de su par-ticipación en las elecciones. Aunque, hay que aclarar que el trabajo puerta a puerta no ge-nera los resultados esperados porque la gente no cree en los discursos políticos. Ejemplo de lo anterior es la votación por un concejal en las elecciones para Concejo (2011), pues una frac-ción de sus electores fueron votantes nuevos (antes abstencionistas), entre los cuales se en-contraban principalmente jóvenes y personas de la tercera edad. Para validar parcialmente esta información habría que hacer una encues-ta de opinión.

Para que un cambio en el sistema de partidos se produzca, es necesario que se modifique la institucionalidad que maneja las elecciones: los escrutinios zonales, por ejemplo; también el sistema de zonificación y el voto electrónico. De igual manera se podría mejorar haciendo cumplir, entre otros aspectos, la ley de banca-das. Junto con estos cambios, es fundamental que los ciudadanos empiecen a concientizarse del valor de su voto.

No obstante, nada va a cambiar si no cambian las condiciones socio económicas de la pobla-ción. Como no se garantizan los derechos fun-damentales y no se satisfacen las necesidades básicas, el interés particular pasa a un primer plano; las soluciones particulares priman y de

esta manera gran parte de la población queda prisionera de los políticos y sus financistas. Si los votantes no tienen independencia, es muy difícil que piensen diferente y, sobre todo, que actúen diferente: “tienen unos grilletes”5. La pauperización y la esclavitud disfrazadas per-miten que el sistema se sostenga.

5 Dice un exconcejal de la ciudad.

Memorando 4:La política entendida como la defensa de

intereses particulares

El comportamiento electoral en Cartagena muestra valores y antivalores que marcan el pensamiento y el quehacer de las personas que intervienen en el proceso político. Existen diferentes actores que intervienen en el pro-ceso, desde electores, compradores de votos, líderes, candidatos, partidos y casas políti-cas, hasta financistas y empresarios políticos, que son movidos por unos intereses similares (aunque con expectativas abismalmente dife-rentes). Los siguientes valores y antivalores, acompañados de testimonios que los confir-man, guían la acción de elegidos y electores en Cartagena:

•Intereses individuales, sin valorar el inte-rés general "Si no se tiene un padrino político, no se puede hablar de negociación, se negocia un bien: comunitario, familiar o el propio bolsillo". "De los 18 a los 25 no voté, no me intere-

saban los asuntos políticos, me vinculé porque desde hace dos años era egresada y aún no tenía trabajo, me relacioné con la política por trabajo. Es una contrapresta-ción de servicios, yo apoyo y recibo mi gra-tificación". "Me vinculé con un propósito...beneficiar-me en algo, no voto en todas las elecciones, normalmente lo hago en las de Alcaldía".

•El papel determinante del dinero: como un dios"Barriga llena + bolsillos llenos = urnas llenas"."Inicié vendiendo mi voto, de hecho lo ven-día más de 5 veces en el día y sentía la ne-cesidad de más dinero, actualmente no me importa qué partido o qué candidato gane, me interesa ayudar y que me ayuden".

•El valor de estar avalado, como algo esen-cial para ser elegido“Si no tienes el aval, no eres nada.”

38

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

•Cansancio al no ver ningún resulta-do, por parte de algunos líderes y algunos votantes"Un voto no vale lo que se paga por él"."El pueblo no es tan bobo como antes"."Votar por cualquiera da lo mismo… al final es igual".

•Malestar moral de algunos líderes y votantes, por hacer algo indebido"Nos dejamos manipular por la ma-quinaria que nos compra la conciencia"."El acto consciente de vender el voto ge-nera una tristeza moral"."Enveneno mi conciencia, mi conciencia se ensucia y se anestesia contra la ilegalidad"."Si dejo de practicar la compra y venta de votos, me sentiría mejor moralmente. Ac-tualmente vivo en una tristeza moral, con una ética y moral remunerada".

En todos los actores prima el inte-rés particular, porque son movidos por intereses personales. Ellos son parte de la cultura, la cual convier-te las elecciones y los mandatos en un negocio rentable y fácil, donde se comercian derechos (votantes y población en general), deberes y obligaciones (candidatos a la hora de lograr el cargo), por contrapres-taciones y prebendas que van desde beneficios monetarios (dinero en di-ferentes escalas), contratos, conce-siones, permisos, exenciones, etcé-

tera. Dan cuenta de ello las afirmaciones de los ciudadanos y que se expresan a continuación:

"Yo amo a mi candidato actual, pero cómo tener amor con hambre...me deja de dar y lo zafo. El amor a veces no sirve de nada, la política es de intereses; por eso nunca acabará la compra y venta de votos: amor con hambre da calambre”.

En todos los actores prima el interés parti-cular, porque son movidos por intereses per-sonales. Ellos son parte de la cultura, la cual convierte las elecciones y los mandatos en un negocio rentable y fácil, donde se comercian derechos (votantes y población en general), deberes y obligaciones (candidatos a la hora de lograr el cargo), por contraprestaciones y prebendas que van desde beneficios moneta-rios (dinero en diferentes escalas), contratos, concesiones, permisos, exenciones, etcétera.

39

Mem

orando 4: La política entendida como la defensa de intereses particulares

"Con la política es que se consiguen las cosas".

"Los días de votaciones, los mandos me-dios llegan en camionetas y entregan en ocasiones hasta 100 mil pesos".

"Lo mínimo que exigimos es una OPS, si cada quien da votos, cada quien debe ob-tener una retribución".

Lo anterior da lugar a otro antivalor: la falta de compromiso con la ciudad. Si se entrega o se recibe cualquier tipo de beneficio en una elec-ción, se pierden parcial o totalmente los dere-chos y responsabilidades de las personas.

El Cuadro 2 presenta el conjunto de intereses particulares, donde se evidencia que los de-

terminantes en la política de la ciudad son el dinero y los avales. Es decir, para ser elegido se necesita efectivo, que se consigue con fi-nancistas y empresarios políticos, los cuales, como cualquier inversionista, necesitan recu-perar la inversión más utilidades, que en la po-lítica cartagenera son muy elevadas. Todo esto no serviría de nada sin los avales, entendidos como el apoyo de un partido a un determinado candidato, sabiendo que sin este no se puede participar en el proceso.

Los condicionantes para mantener la situación actual son dos: 1) no se entiende o no se acep-ta algo que es evidente: la ciudad está estan-cada por su atraso político, 2) los votantes y líderes no hacen una conexión obvia: su accio-nar permite que los gobernantes y concejales mantengan su poder y sus prácticas.

Cuadro 2. Los intereses particulares en el proceso político de Cartagena1234

Categoría del interés par-ticular

Función1 Forma de rela-cionarse2

Potencial para aportar al cambio3

Factores de riesgo4

Financista Entrega el dinero

Recupera la inversión y espera una alta rentabi-lidad

Ninguno

Negativo: no se cumplen los topes de financiación.Negativo: no hay forma de probar y mostrar montos de las financiaciones.Positivo: Reducción o anulación de la rentabilidad generada por la financia-ción de campañas.

1 Papel esencial que juegan en el proceso político local.

2 Forma esencial como se relacionan en el proceso político local.

3 Algo que permita realizar un cambio en la política de la ciudad.

4 Hipótesis sobre la posibilidad de cambio en la ciudad; tanto para estimularlo como para frenarlo.

40

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

Directivos de los partidos políticos

Otorgan aval

Negocian bajo chantaje o supli-cando que el can-didato sea parte del partido

Control social que exige ser más rigurosos y cuidadosos al otorgar avales.

Negativo: pragmatismo político para contar con caudales electorales de los candidatos, a la hora de asignar curules.Positivo: opinión pública consciente de la perver-sidad de la manera de otorgar avales

Empresario político

Entrega el dinero, tiene burocracia, maneja contratos, define cargos.

Actúa con prag-matismo extremo, precisión y criteri-os de rentabilidad.

Ninguno

Negativo: es muy buen negocio para quienes lo manejan.Positivo: también puede ser buen negocio hacer las cosas bien.

Empresa Política que pertenece a una familia

Viven de la políti-ca.

Siguen un legado familiar.

Se relacionan con casas políticas.Negocian contra-tos, cargos, OPS.Aportan gran can-tidad de votos.

Se sustentan sobre bases administra-tivas y trabajan en red.

Sus votantes son amigos y famili-ares, quienes tra-bajan en red desde la multiplicación de líderes y el co-bro de favores.

Así como utilizan una estrategia pedagógica, didáctica y pragmática, para el ejercicio del voto amarrado, podrían hacerlo para el voto a conciencia.

Negativo: es muy buen negocio para quienes lo manejan.

Positivo: también puede ser buen negocio hacer las cosas bien.

Líder político elegible

Cuenta con aval y dinero

Hipoteca su gobernabilidad; es decir, le “vende el alma al diablo”.

Asigna los recursos que son entrega-dos a los líderes.

Incremento del voto de opinión

Negativo:la plata manda, aún. Neg-ativo: puede suceder que votantes sean engañados.Positivo: los cartageneros empiezan a votar a concien-cia e informados.

Categoría del interés par-ticular

Función1 Forma de rela-cionarse2

Potencial para aportar al cambio3

Factores de riesgo4

41

Mem

orando 4: La política entendida como la defensa de intereses particulares

Líder políti-co gestor de votación

Pone los votos

Negocian miga-jas que parecen mucho: su salario, el de su familia, y algunos contrati-cos.

Cansancio por recibir migajas.Cansancio por no ver cambios en sus comunidades

Negativo: queda contento con poco.Negativo: es como un vicio, no lo satisface sino por cor-to tiempo, pero no puede dejar de hacerlo.Negativo: no tiene alterna-tiva para generar ingresos de otras fuentes.Positivo: empiezan a cobrar por su verdadero valor.

Votante de opinión

Estima que su voto cuenta, pero queda en minoría.

Votan por amigos, familiares, recomendados, publicidad; al-gunos por pro-gramas y trabajo previo del candi-dato.

Cada vez toma más conciencia.Cada vez se informa más.

Negativo: ser engañado por medios, por apariencias, o por publicidad.Positivo: desarrollar criterio para votar.

Votante que vota en contra

Cree que castiga a alguien

Expresa sentido de “venganza”.Vota por el más opcionado.

Contar con crite-rios para elegir bien: • estar mejor

informado• contar con me-

jor información de la academia, los medios, y las redes sociales

valoración de los programas de gobierno

Negativos: Que se vote por el menos peor.Que al castigar, vote por el peor.Positivo: Que deje de votar en contra y que aparezcan opciones válidas para votar a favor.

Categoría del interés par-ticular

Función1 Forma de rela-cionarse2

Potencial para aportar al cambio3

Factores de riesgo4

42

¡EST

O TIE

NE Q

UE C

AMBI

AR!

Votante que vende su voto

Considera que “como todos llegan es a robar”, mejor les coge la plata

Transacción mone-taria que sustituyó la entrega de tejas, cemento, merca-dos, abanicos y puestos.

Campaña que convenza de coger la plata y votar bien.Toma de con-ciencia del valor real del voto.