“Ein verschollener jüdischer Mystiker? Gershom Scholems Nachforschungen zu Ephraim Joseph...

-

Upload

uni-hamburg -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of “Ein verschollener jüdischer Mystiker? Gershom Scholems Nachforschungen zu Ephraim Joseph...

Gershom Scholem in Deutschland

Zwischen Seelenverwandtschaft und Sprachlosigkeit

Herausgegeben von

Gerold Necker, Elke Morlok und Matthias Morgenstern

Mohr Siebeck

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

ISBN 978-3-16-153262-7

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio-nal biblio graphie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2014 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über-setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektro-nischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde-Druck in Tübingen gesetzt, auf alterungs beständiges Werk-druckpapier gedruckt und gebunden. Umschlagentwurf von Iris Farnschläder, Ham-burg. Umschlagabbildung: Salomon Ludwig-Steinheim-Institut, Essen; Gidal-Bild-archiv.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

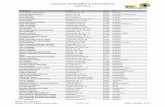

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung

Gerold NeckerGershom Scholems ambivalente Beziehung zu Deutschland . . . . 3

II. Lebens- und Bildungsstationen

Bill RebigerAuch eine Berliner Kindheit um Neunzehnhundert. Zur Biographie von Gershom Scholem bis 1915 . . . . . . . . . . . . 19

Klaus HerrmannGershom Scholems Weg zur Kabbala . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Saverio Campanini Die Bibliothek Gershom Scholems .(Alu im Shalom) עלו עם שלוםvor der Auswanderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Gerold Necker„Wie Licht und Nacht“ – zur Bedeutung von Friedrich Hölderlin bei Gershom Scholem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

III. Im Austausch

Elke Morlok / Frederek MusallDie Geschichte seiner Freundschaft – Gershom Scholem und die Benjamin-Rezeption in der Bonner Republik . . . . . . . . 115

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

VIII Inhaltsverzeichnis

Noam ZadoffDer Maskentanz: Gershom Scholem, Hannah Arendt und der Eichmann Prozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Matthias Morgenstern„Eine bleibende Arbeitsgemeinschaft zwischen mir und Jerusalem“. Die Korrespondenz zwischen Otto Michel und Gershom Scholem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

IV. Zur Kabbala in Deutschland

Amir EngelGershom Scholems „Kabbala und Mythos“ jenseits deutsch-jüdischer Romantik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Patrick B. KochEin verschollener jüdischer Mystiker? – Gershom Scholems Nachforschungen zu Ephraim Joseph Hirschfeld . . . . . . . . . . 219

Jonatan Meir„Die letzten Kabbalisten in Deutschland“: Gershom Scholem und die Familie Wechsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

V. Epilog

Sabine Berghahn„Sie stammen aus einer anderen Welt, liebes Kind!“ – Erinnerungen an ein Gespräch mit Gershom Scholem und seiner Frau Fania in Jerusalem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Bibliographie Gershom Scholem – Liste von Kurztiteln . . . . . . . 283

Autorenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Ortsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

Ein verschollener jüdischer Mystiker?

Gershom Scholems Nachforschungen zu Ephraim Joseph Hirschfeld*

Patrick B. Koch

Am 10. Oktober 1981 sollte Gershom Scholem (1897–1982) ein letztes Mal in seine Geburtsstadt Berlin zurückkehren. Anlass der Reise war eine Ein-ladung des gerade neu gegründeten Wissenschaftskollegs zu Berlin, an dem Scholem einen Forschungsaufenthalt als Fellow des ersten Jahrgangs antreten würde. Wie aus einem Brief an seinen Bruder Reinhold (1891–1985) vom 31. August 1981 hervorgeht, beabsichtigte er, bis Juli 1982 ein längeres deutsches Buch über den jüdischen Freimaurer Ephraim Joseph Hirschfeld (ca. 1758–1820) zu schreiben.1 Aufgrund seines überraschenden Todes am 21. Februar 1982 konnte er dieses Vorhaben jedoch nicht zu Ende bringen. So wurde die Studie über Hirschfeld sein letztes und zugleich un-vollendetes Projekt.

Die bemerkenswerte Biographie E. J. Hirschfelds weckte schon zwei Jahrzehnte früher Scholems Interesse. So unternahm er 1962 den Versuch, den exzentrischen Charakter Hirschfelds in seinem Artikel „Ein verschol-

* Ein Großteil der vorliegenden Untersuchung ist während meines Aufenthaltes am Seminar für Judaistik/Jüdische Studien der Martin-Luther Universität Halle-Witten-berg im Wintersemester 2011–2012 entstanden, der im Rahmen des Programms „Rück-gewinnung deutscher Akademiker aus dem Ausland“ des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ermöglicht wurde. Besonderer Dank gilt dem Dänischen Freimau-rerorden für die Erlaubnis, die in dem Beitrag verwendeten Quellen aus deren Archiv in Kopenhagen zu veröffentlichen, sowie Prof. Giuseppe Veltri, der mir freundlicherweise Zugang zu den in Halle befindlichen Kopien aus Gershom Scholems Nachlass gewähr-te. Weiterer Dank gilt Prof. Gerold Necker, Hans-Christoph Aurin und Michal Szulc.

1 Scholem, Briefe 3, Brief 225, S. VIII; 241. Vgl. Giuseppe Veltri / Gerold Ne-cker / Patrick Koch, „Die versuchte Wiederaufnahme des jüdischen Freimaurers Ephraim J. Hirschfeld in den Orden der ‚Asiatischen Brüder‘. Ein Geheimer Rapport“, Judaica. Beiträge zum Verstehen des Judentums 68,2 (2012), S. 129–155.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

220 Patrick B. Koch

lener jüdischer Mystiker der Aufklärungszeit“2 näher zu erfassen.3 In die-ser frühen Untersuchung zeichnen sich bereits zwei Hauptthesen Scho-lems ab. Erstens gelangte er zu der Überzeugung, mit Hirschfeld einen der letzten deutschen Kabbalisten entdeckt zu haben. So findet sich schon in dem im selben Jahr veröffentlichten Beitrag „Zur Literatur der letzten Kab balisten in Deutschland“ folgende Bemerkung:

Dass kabbalistische Neigungen [jemanden] [. . .] in ganz andere Kreise führten, nämlich in die mystischen Geheimverbindungen der Theosophen und theoso-phisch gerichteten Freimaurer, zeigt die merkwürdige Laufbahn des bisher völlig unbekannt gebliebenen E. J. Hirschfeld [. . .], über den ich an anderer Stelle ausführ-lich handeln werde.4

Scholems Einschätzung zufolge wandte sich Hirschfeld also nicht von der jüdischen Tradition ab, um sich einem ‚aufgeklärten Säkularismus‘ hinzu-geben. Im Gegenteil: Scholem wertete Hirschfelds vermeintliche Verbun-denheit mit kabbalistischen Traditionen als die Ursache seines zunehmen-den Interesses an der freimaurerischen Esoterik. In diesem Sinne beschrieb er Hirschfeld in einer Notiz seines persönlichen Exemplars des Biblischen Organons als einen מקובל-תיאוסוף שכתב גרמנית – einen „Kabbalisten-Theo-sophen, der [auf] Deutsch schrieb“.5

Zweitens bestätigte das Bild Hirschfelds als entfremdeter Kabbalist im Epizentrum der Aufklärung Scholems Historiographie der jüdischen Mystik, insbesondere ihr allmählicher Ausklang als soziales Phänomen in der Moderne. Bereits im Jahr 1941 hatte er mit seiner Darstellung des Chassidismus als „letzte Stufe“ ein Ende der jüdischen Mystik prognosti-ziert.6 Den kabbalistischen Traditionen im deutschen Sprachraum attes-

2 Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 247–278.3 Erste Anhaltspunkte zu Hirschfeld fand Scholem wohl in Peter Beer, Geschichte,

Lehren und Meinungen aller bestandenen und noch bestehenden religiösen Sekten der Juden und der Geheimlehre oder Cabbalah, Brünn 1823, Bd. 2, S. 390 f. Vgl. auch Scho-lem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 248.

4 Scholem, „Zur Literatur“, S. 362 f. und vgl. ders., „Letzte Kabbalisten“, S. 218–246.

5 Ephraim Joseph und Pascal Hirschfeld, Biblisches Organon oder Realüberset-zung der Bibel mit der mystischen Begleitung und kritischen Anmerkungen, Offenbach am Mayn 1796. Scholems Exemplar dieses seltenen Buches befindet sich im Scholem-Le-sesaal der Nationalbibliothek Israels unter der Signatur R 8915. Die Notiz findet sich auf der zweiten Vakatseite (recto) am Anfang des Buches.

6 Scholem, Hauptströmungen, S. 384. Zu Scholems These des Chassidismus als letz-te Stufe der jüdischen Mystik, siehe auch David Assaf / Esther Liebes (Hgg.), The Latest Phase: Essays on Hasidism by Gershom Scholem, Jerusalem 2008 (hebr.) und vgl. Jonatan Meir, „Genizei Shalom“, Tarbiz 78,2 (2009), S. 255–270. In den letzten Jahren wurde dieses Geschichtsbild zunehmend kritisiert und widerlegt. Siehe z. B. Jonathan

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

221Ein verschollener jüdischer Mystiker?

tierte er in dem schon eingangs erwähnten Aufsatz „Zur Literatur der letzten Kabbalisten“ aus dem Jahre 1962 einen fortschreitenden Unter-gang, der einerseits durch die „Mendelssohnsche Tätigkeit und Schule“ ausgelöst wurde, und andererseits als Folge der sabbatianischen Bewegung und der „Nachwirkung[en] der Kämpfe zwischen Jakob Emden und Jo-nathan Eybeschütz [. . .]“ zu werten sei.7 Zugleich ermöglichte diese Phase des Umbruchs die Entstehung einer „merkwürdige[n] Amalgamierung der kabbalistischen Studien mit der neuen Gedankenwelt der Aufklä-rung“.8 Im Spannungsfeld zwischen Mystik und Aufklärung verortete Scholem nun auch Hirschfeld, und mit ihm schien er einen Protagonisten gefunden zu haben, der diese Ambivalenz besonders eindrucksvoll zu ver-körpern schien.

Nach der Veröffentlichung des „verschollenen jüdischen Mystikers“ setzte Scholem seine Suche nach Quellen über Hirschfelds Biographie in-tensiv fort. Durch die Vermittlung Dr. Rafael Edelmanns, damals Leiter der Judaica-Abteilung der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen, erhielt Scholem die Erlaubnis der Dänischen Großloge, eine Auswahl an Doku-menten der Asiatischen Brüder im Archiv des Dänischen Freimauerordens (Den Daske Frimurerorden) einzusehen.9 Im Herbst 1963 reiste er nach Kopenhagen, um die Unterlagen vor Ort zu studieren und Kopien von den relevanten Handschriften anzufertigen.10 Weitere Dokumente aus der Bib-

Garb, The Chosen Will Become Herds: Studies in Twentieth Century Kabbalah, New Haven / London 2009; ders., „The Modernization of Kabbalah: A Case Study“, Mo-dern Judaism 30,1 (2010), S. 1–22; Pinchas Giller, Shalom Shar‘abi and the Kabbalists of Beit El, Oxford / New York 2008; Shaul Magid, „‚The King is Dead [And Has Been for Three Decades], Long Live the King‘: Contemporary Kabbalah and Scholem’s Shadow“, Jewish Quartely Review 102,1 (2012), S. 131–153; ders., „Mysticism, History, and a ‚New‘ Kabbalah: Gershom Scholem and the Contemporary Scene“, Jewish Quar-tely Review 101,4 (2011), S. 511–525; Jonatan Meir, Rechovot ha-nahar: Kabbalah and Exotericism in Jerusalem (1896–1948), Jerusalem 2011 (hebr.). Siehe auch Gemma Kwantes, „Essay Review: Contemporary Kabbalah: New Scholarship, New Insights, New Contexts and Issues“, Aries (2013), S. 205–35, besonders S. 206.

7 Scholem, „Zur Literatur“, S. 359.8 Ebd., S. 360.9 In einem Brief an Edelmann schreibt Scholem, dass er einen Aufenthalt in Kopen-

hagen in den Archiven plant und gegebenenfalls – sollte das Material neue Aufschlüsse bringen – diese in einer kleinen Sonderpublikation des Leo Baeck Instituts in Jerusalem veröffentlichen würde (Brief Scholems an R. Edelmann vom 24. Juli 1962, Scholem-Ar-chiv der Nationalbibliothek Jerusalem (National Library of Israel, künftig NLI), Signa-tur 4*1599 06, 194/2).

10 In einem Brief an Theodor W. Adorno vom 22. April 1963 erwähnt Scholem, dass er sich wohl den ganzen September in Kopenhagen aufhalten werde (Scholem, Briefe 2, S. 93, Brief 62). Am 19. Oktober 1963 sendet er einen Brief an Hannah Arendt aus Kopenhagen (ebd., Brief 67, S. 110 f.).

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

222 Patrick B. Koch

liothek des Großordens der Niederlande (Bibliotheca Klossiana) stellte ihm der Jerusalemer Historiker Jacob Katz (1904–1998) zur Verfügung, der zur selben Zeit begann, das Verhältnis von Juden und Freimaurerei zu erforschen11 und im Jahre 1964 für seine Recherchen eigens nach Den Haag reiste.12 1981 ließ Scholem seine gesammelten Unterlagen – darunter weite-res handschriftliches Material, Kopien von freimaurerischer Literatur so-wie seine persönlichen Notizen, die er zum Großteil in Kopenhagen ange-fertigt haben muss – nach Berlin senden, um sie dort abschließend auszu-werten.13 Da dieses Buchprojekt nicht mehr realisiert werden konnte, blieb „Ein verschollener jüdischer Mystiker“ Scholems einzige auf Deutsch ver-öffentlichte Studie zu Hirschfeld.14

Anders als der Großteil des literarischen Nachlasses Scholems, der in den letzten drei Jahrzehnten systematisch aufbereitet und veröffentlicht wurde, fand die Materialsammlung zu Hirschfeld bis heute fast keine Be-achtung.15 Der vorliegende Artikel soll einen ersten Versuch darstellen, mit Hilfe der bisher unveröffentlichten Dokumente Scholems Nachforschun-gen über E. J. Hirschfeld zu rekonstruieren.16 Da Hirschfelds Biographie

11 Ein Großteil der Studien wurden in Jacob Katz, Jews and Freemasons in Europe 1723–1939, Cambridge (Mass.) 1970 veröffentlicht.

12 Siehe Jacob Katz, „Moses Mendelssohn und E. J. Hirschfeld“, Bulletin des Leo Baeck Instituts 25–28 (1964), S. 295; Gershom Scholem, „Ein Frankist. Moses Dob-ruschka und seine Metamorphosen“, in: Max Brod: Ein Gedenkbuch, hg. v. Hugo Gold, Tel Aviv 1969, S. 81 Anm. 15.

13 In einem Brief an seinen Bruder Reinhold schreibt Scholem: „10 Kilo Papiere (!!) habe ich dafür nach Berlin geschickt, die ausgebeutet werden müssen, aus drei Archi-ven“ (Scholem, Briefe 3, S. 241).

14 Neben dem deutschen Aufsatz veröffentlichte Scholem 1972 einen englischen Ein-trag zu E. J. Hirschfeld in der Encyclopaedia Judaica (Gershom Scholem, „Hirsch-feld. Ephraim Joseph“, Encyclopaedia Judaica, hg. von Michael Berenbaum / Fred Skolnik, Detroit 22007, Bd. 9, S. 136 f.).

15 Die wenigen verfügbaren Studien beziehen ihre Informationen fast ausschließlich aus den Veröffentlichungen Scholems und Katz’. Siehe z. B. Klaus Davidowicz, „Zwi-schen Aufklärung und Mystik. Ephraim Joseph Hirschfeld und Moses Dobruska“, in: Juden zwischen Tradition und Moderne, hg. von Gerd Biegel / Michael Graetz, Heidelberg 2002, S. 135–147; Andreas B. Kilcher, „Franz Joseph Molitors Kabba-la-Projekt vor dem Hintergrund seiner intellektuellen Biographie“, Zeitschrift für Reli-gions- und Geistesgeschichte 55,2 (2003), S. 138–166 (zu Hirschfeld, siehe S. 147 f.); Christoph Schulte, „‚Die Buchstaben haben ihre Wurzeln Oben‘. Scholem und Mo-litor“, in: Kabbalah und Romantik: Die jüdische Mystik in der romantischen Geistesge-schichte, hg. von Eveline Goodman-Thau / Gert Mattenklott / Christoph Schulte, Tübingen 1994, S. 143–164 (zu Hirschfeld, siehe S. 146 f.); ders., Die jüdische Aufklärung: Philosophie, Religion, Geschichte, München 2002, S. 135–137; 235 f.

16 Die gesammelten Dokumente, einschließlich Scholems Notizen, befinden sich heute im Scholem-Archiv der Nationalbibliothek Jerusalem (Signatur 4*1599 06).

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

223Ein verschollener jüdischer Mystiker?

immer noch große Lücken aufweist17 und einzig sein Wirken im Orden der Asiatischen Brüder zwischen den Jahren 1784 bis 1789/90 ausreichend gut dokumentiert ist, beschränkt sich die folgende Untersuchung auf diesen Zeitabschnitt. Dabei sollen insbesondere zwei Aspekte diskutiert werden, die nicht nur neues Licht auf Hirschfelds vermeintliche Kabbalakenntnisse werfen, sondern auch Scholems Haltung gegenüber seiner frühen Ein-schätzung Hirschfelds als „verschollenen jüdischen Mystiker“ preisgeben: Erstens, kann Hirschfeld nach heutigem Kenntnisstand als Urheber des kabbalistischen Gedankenguts des Hochgradsystems der Asiatischen Brü-der – genauer deren Probe- und Hauptstufen18 – in Betracht gezogen wer-den? Und zweitens, verfügte Hirschfeld zur Zeit seiner aktiven Mitglied-schaft im Orden über ein fundiertes kabbalistisches Wissen? Um diese Fragen beantworten zu können, erweisen sich Scholems persönliche Auf-zeichnungen als besonders wertvoll. Denn mit Hilfe seiner Notizen lässt sich unstrittig darstellen, welche seiner anfänglichen Thesen er im Laufe seiner weiteren Recherchen zu revidieren bereit war.

E. J. Hirschfeld – Von der Aufklärung zur Theosophie?

Zu Beginn ihrer Nachforschungen waren sich Scholem und Katz darüber einig, dass Hirschfeld schon während seiner Kindheit und Jugend eine fun-dierte jüdische, wenn nicht gar kabbalistische Grundausbildung erhalten haben muss.19 Diese Vermutung scheint auf den ersten Blick nicht abwegig, da Hirschfelds Vater Josef ben Meir Zwi Darmstadt (auch Josef Hirschel Darmstadt) als Rabbiner tätig war und als Verfasser eines Kommentars zu den Traktaten Berachot, Beizah und Megillah des babylonischen Talmuds und einer jiddischen Übersetzung von Moshe ben Chajjim Alscheichs (1520–1593) Genesis-Kommentars Torat Moshe bekannt ist.20 Tatsächlich finden sich jedoch keinerlei Anhaltspunkte, welche die These von Hirsch-

17 Eine detaillierte Biographie Hirschfelds findet sich in Katz, „Mendelssohn und Hirschfeld“; ders., „Der Orden der Asiatischen Brüder“, in: Freimaurer und Geheim-bünde im 18. Jh. in Mitteleuropa, hg. von Helmut Reinalter, Frankfurt am Main 1983, S. 246 f. Dieser Artikel wurde auch in ders., Zwischen Messianismus und Zionis-mus. Zur Jüdischen Sozialgeschichte, Frankfurt am Main 1993, S. 72–107 veröffentlicht.

18 Weiterführende Informationen über das Hochgradsystem der Asiatischen Brüder finden sich in Eugen Lennhof / Oskar Posner, Internationales Freimaurerlexikon, Zürich 1932, S. 96.

19 Katz, „Mendelssohn und Hirschfeld“, S. 301; Scholem, „Hirschfeld“, S. 136.20 Josef ben Meir Zwi Darmstadt, Ez Josef, Karlsruhe 1763; ders., Sefer Bereschit

Torat Moshe, Karlsruhe 1769. Vgl. Katz, „Mendelssohn und Hirschfeld“, S. 302.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

224 Patrick B. Koch

felds früh erworbenen Fähigkeiten im Umgang mit jüdischen Texten stüt-zen würde. Weder David Friedländer (1750–1834), für den Hirschfeld zwi-schen 1779 und 1781 als Tutor und Buchhalter tätig war, noch Moses Men-delssohn (1729–1786), zu dem Hirschfeld während seiner Berliner Zeit regelmäßig Kontakt hatte, erwähnen Hirschfelds Expertise auf diesem Gebiet in ihren schriftlichen Erinnerungen.21 Als sich Hirschfeld und Hans Heinrich Baron von Ecker und Eckhoffen (1750–1790) – einer der Begründer des Ordens der Asiatischen Brüder22 – im Februar 1783 in Inns-bruck kennen lernten, zeigte sich Hirschfeld „besonders in der Mathema-tik und den schönen Wißenschaften sehr bewandert“.23 Auf einschlägige Kenntnisse der jüdischen Tradition verweist Ecker hingegen nicht.

Wie heute bekannt ist, wurde Hirschfeld schon während seiner Kindheit und Jugend in Karlsruhe im Geiste der Aufklärung sozialisiert. Durch die Unterstützung Johann Georg Schlossers (1739–1799) – eines Schwagers Johann Wolfgang von Goethes – der im Dienste des Markgrafen Karl Friedrich von Baden (1728–1811) stand, erhielt Hirschfeld die Bewilligung, das örtliche Gymnasium zu besuchen.24 Nach seinem Schulabschluss wur-de er, erneut mit Hilfe Schlossers, zum Studium der Medizin in Straßburg zugelassen, das er allerdings abbrechen sollte.25 In Anbetracht der huma-nistischen Ausbildung, die Hirschfeld genießen durfte, erscheint Katz’ Feststellung, dass Hirschfeld Französisch und Latein beherrschte, „und vor allen Dingen [. . .] ein Deutsch“ sprach und schrieb, „das sich auch lite-rarisch sehen lassen konnte“,26 wenig überraschend.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt, genauer während seiner Mitglied-schaft bei den Asiatischen Brüdern, finden Hirschfelds vermeintliche Kenntnisse der jüdischen Sprachen und kabbalistischen Traditionen Er-wähnung. Der 1781 in Wien unter dem Namen Brüder St. Johannes des Evangelisten aus Asien in Europa gegründete Orden war eine der ersten

21 Zu den Dokumenten, die Hirschfelds Kontakt zu den Berliner Kreisen der jüdi-schen Aufklärung bezeugen, zählt ein Brief Isaak Daniel Itzigs sowie ein Empfehlungs-schreiben Moses Mendelssohns an Hirschfeld, von dem sich eine Abschrift Hirschfelds in der Klossischen Handschriftensammlung in Den Haag erhalten hat (siehe Katz, „Mendelssohn und Hirschfeld“, S. 295 und ders. „Orden der Asiatischen Brüder“, S. 246 f.).

22 Katz, „Orden der Asiatischen Brüder“, S. 245.23 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII/19, fol. 4b und vgl. Veltri

/ Necker / Koch, „Versuchte Wiederaufnahme“, S. 142 f.24 Katz, „Orden der Asiatischen Brüder“, S. 246.25 Ebd.26 Katz, „Mendelssohn und Hirschfeld“, S. 301. Scholem hingegen beschreibt

Hirschfelds Deutsch als „unbeholfen und schwerfällig“ (Scholem, „Verschollener jüdi-scher Mystiker“, S. 251).

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

225Ein verschollener jüdischer Mystiker?

Freimaurerlogen, die Juden Zutritt gewährten.27 Im Orden war E. J. Hirschfeld unter dem Pseudonym ‚Marcus Ben Bina‘28 bekannt, und dort begleitete er das Amt des obersten geheimen Archivverwahrers (Ocker Harim, wörtlich „der Berge Versetzende“).29 Hirschfelds Hauptaufgaben-feld bestand jedoch darin, deutsche Übersetzungen kabbalistischer Schrif-ten für den Orden anzufertigen. Inwiefern er dies zu bewerkstelligen ver-mochte, soll im Folgenden näher untersucht werden.

E. J. Hirschfeld – Verfasser der Ordensinstruktionen?

„Ein verschollener jüdischer Mystiker“ eignet sich als Ausgangspunkt ei-nes Rekonstruktionsversuches ausgesprochen gut, da im Aufbau des Auf-satzes Scholems modus operandi klar zu erkennen ist. So präsentiert er einige der noch anfangs zurückhaltend formulierten Hypothesen im wei-teren Verlauf der Studie als faktische Ergebnisse. Exemplarisch veran-schaulichen lässt sich dies anhand der Aussagen Scholems über den ver-meintlichen Anteil, den Hirschfeld am Verfassen der Ordensschriften – insbesondere der Anweisungen der verschiedenen Probe- und Hauptstufen der Asiatischen Brüder - hatte. So schreibt er zu Beginn, dass „[m]an [. . .] freilich am ehesten annehmen [möchte], dass diese Ordenspapiere von Hirschfeld und [dem Ordensmitbegründer] Ecker zusammen produziert wurden“.30 Wenige Seiten später behauptet er hingegen, dass die christ-lich-kabbalistischen und alchemistischen Hauptquellen der Ordenspapiere „an nicht wenigen Stellen mit weiteren, in der Tat jüdischen und kabbalis-tischen Glanzlichtern versehen [sind], an deren Herkunft aus Hirschfelds

27 Katz, „Orden der Asiatischen Brüder“, S. 240; ders., „Mendelssohn und Hirsch-feld“, S. 296.

28 Wörtlich „Marcus, Sohn der Erkenntnis“. Scholem merkt in seinen Notizen an, dass sich die Pseudonyme der jüdischen Brüder fast immer aus dem Namen eines Evan-gelisten und einem hebräischen Begriff (Titel der Wertschätzung, Bezeichnungen mora-lischer Qualitäten oder Eigennamen) zusammensetzen (Scholem-Archiv, NLI, 4*1599 06 195).

29 In der rabbinischen Literatur wird das Attribut oqer harim (עוקר הרים) Personen zugesprochen, die sich durch einen scharfen Verstand und durch ein hohes Maß an tal-mudischer Dialektik auszeichnen (siehe zum Beispiel bT Berachot 64a; bT Zeraim 64a; bT Nezikim 14a und 24a). Im Zohar wird Rav Hamnuna Sava diese Eigenschaft nachge-sagt (Zohar I, 7b). Zu der Verwendung des Titels bei den Asiatischen Brüdern, siehe n.a., Der Freymaurer, oder compendiöse Bibliothek alles Wissenswürdigen über geheime Gesellschaften, Eisenach und Halle 1796, Heft IV und V, S. 95. Vgl. auch Veltri / Ne-cker / Koch, „Versuchte Wiederaufnahme“, S. 147 und 155.

30 Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 263.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

226 Patrick B. Koch

Kopf kein Zweifel bestehen dürfte“.31 Schließlich kommt er zu dem Ergeb-nis: „Alles, was Hirschfeld, den wir mit Sicherheit für den Autor dieser ganzen Darlegungen in den Instruktionen des Ordens halten dürfen, [. . .] entspricht der besonderen Form dieser Spekulationen, wie sie bei den Sab-batianern vorgetragen wurden“.32

In einem Brief an die Dänische Großloge in Kopenhagen vom 4. Mai 1962 bekundet sich dieses Urteil erneut. Dort schreibt Scholem:

I am now engaged on historical research on this rather elusive personality who without doubt must be considered the author of some of the order’s doctrinal writ-ings, particularly in kabbalistic matters, which have come to my knowledge through a volume published in Berlin 1803.33

Bei dem hier erwähnten Band handelt es sich um das unautorisiert heraus-gegebene Buch Die Brüder St. Johannis des Evangelisten aus Asien in Eu-ropa,34 das Scholem im Jahr 1962 als wesentliche Grundlage für seine Aus-führungen über den Orden dienen sollte.35 In „Ein verschollener jüdischer Mystiker“ führt er jedoch auch an, dass man in diesem Werk „nichts Di-rektes“ über Hirschfeld erfahre.36 Und in der Tat werden dort weder Hirschfeld noch sein Pseudonym ‚Marcus Ben Binah‘ namentlich genannt. Scholems These, dass einzig Hirschfeld als Autor der Ordensschriften in Frage käme, ist somit auf eine andere Quelle zurückzuführen, nämlich die Schmähschrift Das Ganze aller geheimen Ordens-Verbindungen37 aus dem Jahre 1805. Dort wird berichtet, Hirschfeld hätte „den meisten Antheil an der Ausbildung des Ordens der Asiatischen Brüder“ gehabt, und „von ihm“ rührten „die kabbalistischen Träume und Narrendeutungen her“,

31 Ebd. Als christlich-kabbalistische und alchemistische Hauptquellen Hirschfelds nennt Scholem Louis Claude de Saint-Martin, Des Erreurs et de la Vérité, Edinbur-gh 1775, sowie Georg von Welling, Opus Mago-Cabbalisticum et Theosophicum, Homburg vor der Höhe 1735.

32 Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 269 f.33 Brief Scholems an Den Danske Frimurerorden vom 4. Mai 1962, S. 1 (NLI, Scho-

lem-Archiv 4*1599 06 194).34 n.a., Die Brüder St. Johannis des Evangelisten aus Asien in Europa oder die einzige

wahre und ächte Freimaurerei nebst einem Anhange die Fesslersche kritische Geschichte der Freimaurerbrüderschaft und ihre Nichtigkeit betreffend. Von einem hohen Obern, Berlin 1803.

35 Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 264 f.; 257 f.36 Ebd., S. 265.37 [August Heinrich von Goué], Das Ganze aller geheimen Ordens-Verbindun-

gen. Ein Buch zur Belehrung und Warnung für Nichteingeweihte und zur Uebersicht für Ordens-Brüder, aus ächten Quellen und den besten Schriften gezogen von einem Freun-de der Menschenverehrung, Leipzig 1805 (zu den Asiatischen Brüdern, siehe S. 410–435).

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

227Ein verschollener jüdischer Mystiker?

die, „ungeachtet ihrer geringen Consistenz, dies Flickwerk wenigstens“ zusammenhielten.38

Scholem war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, dass solche gegen die Asiatischen Brüder gerichteten Polemiken in einschlägigen Texten der Freimaurerliteratur weit verbreitet waren. Denn der Wortlaut sämtlicher Erörterungen über die Asiatischen Brüder in dem eben genanntem Werk finden sich schon in dem 1796 veröffentlichten Der Freymaurer, oder com-pendiöse Bibliothek alles Wissenswürdigen über Geheime Gesellschaften.39 Auch im Allgemeinen Handbuch der Freimaurerei aus dem Jahre 1900 ist die Rede vom „Jude[n] Hirschfeld [. . .], von dem die kabbalistischen Rich-tungen des Ordens herrühren“.40

Als Gemeinsame Quelle dieser drei Werke diente jedoch das bereits 1790 veröffentliche, anonyme Pamphlet Der Asiate in seiner Blöße. Laut Scho-lem, der dieses Werk zu einem späteren Zeitpunkt selbst entdecken sollte,41 handelt es sich bei dessen Autor um einen Pastor aus Hamburg, der „die Vorgänge, freilich zu Gunsten von H.[irschfeld] und parteiisch“ schilde-re.42 Wie allerdings der vollständige Titel der besagten Schmähschrift43 un-schwer erkennen lässt, besteht die Intention des Autors vor allem darin, die Asiatischen Brüder als „echte Rosenkreuzer“ zu de-legitimieren. Daher ist auch anzunehmen, dass sich hinter den mutmaßlichen Sympathien für Hirschfeld ein weiterer diffamierender Schachzug verbirgt, um die ‚wah-ren‘ Brüder vor dieser Art von jüdisch beeinflusster Pseudo-Freimaurerei zu warnen. Die entsprechenden Vorwürfe, die hier in voller Länge wieder-gegeben werden, fallen entsprechend harsch aus:

38 Ebd., S. 418 f. und vgl. Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 261 f.39 n.a., Freymaurer, S. 95.40 C. Lennings (Hg.), Allgemeines Handbuch der Freimaurerei, Leipzig 1900, Bd. 1,

S. 50 und vgl. Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 259. Eine korrumpierte Version dieser Aussage findet sich in Ferdinand Runkel, Geschichte der Freimaurerei in Deutschland, Berlin 1932, Bd. 2, S. 81: „Wir sehen, daß die ganze Lehre ein alchy-misch-rosenkreuzerisch und stark mit talmudisch-spekulativer Philosophie durchsetzt ist, die vom dem eifrigen Mitarbeiter Eckhoffens, dem Juden Markus Hirsch oder Hirschmann, der sich auch gelegentlich von Hirschfeld nannte, herrührte“.

41 In einer der persönlichen Kopien des „verschollenen jüdischen Mystikers“ (Scho-lem-Archiv, NLI, 4*1599 06 195) findet sich auf S. 262 die Randbemerkung: „Quelle ist jetzt erwiesen, Der Asiate in seiner Blöße 1790, p. 77“.

42 Scholem-Archiv, NLI, 4*1599 06 189.43 n.a., Der Asiate in seiner Blöße, oder gründlicher Beweis, daß die Ritter und Brü-

der Eingeweihten aus Asien ächte Rosenkreuzer sind durch wichtige noch unbekannt gewesene Dokumente erwiesen, welche ihr System, Lehre und Einweihung betreffen, zum ernsten Nachdenken und Warnung für alle Brüder, Asien [Leipzig oder Bremen] 1790.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

228 Patrick B. Koch

Noch eine Frage erlaube man hier: woher ist eure Weisheit gekommen? Ich sagte oben von abtrünnigen Rosenkreuzern sei sie geschmiedet worden, und das ist Wahrheit. Aber das sagte ich noch nicht, daß Br. Marcus Ben Bina den größten Antheil mit daran hat, er sich die meiste Mühe gab, das System so recht auszuput-zen, wie es jetzt ist, von ihm die cabbalistischen Träume und Narrendeutungen herrühren, die, so wenig Consistenz sie auch haben, doch euer Flickwerk noch zusammen gehalten. Von ihm rühren die meisten Papiere her, sein war das Ei-genthum, ihm locktet ihr sie ab, und wenn ihr ihn auch zu einem Ocker Harim machtet, war das die Entschädigung?

[. . .]Marcus Ben Bina hat, was die sogenannte Ordenslehre oder die sogenannte ori-

entalische Philosophie betrifft (denn wahre Philosophie soll sie doch nicht sein?) das meiste Verdienst um den Orden. Je mehr er hebräische und cabbalistische Wor-te hinein webte, desto mehr staunten die weisen Väter diese Papiere an [. . .].44

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob eine polemische Schrift wie Der Asiate in seiner Blöße als geeigneter Beleg für Scholems Behaup-tung dienen kann, Hirschfeld sei „mit Sicherheit [. . .] de[r] Autor dieser ganzen Darlegungen in den Instruktionen des Ordens“.45 Diese Frage scheint umso dringlicher, da sich unter den Dokumenten des Freimaurer-archivs in Kopenhagen die handschriftliche Fassung einer Verteidigungs-schrift eines Ordensbruders aus dem Jahre 1791 befindet, die als direkte Reaktion auf den Asiaten in seiner Blöße intendiert war.46 Dieser Text be-inhaltet eine äußerst interessante, wenn auch kurze Passage, die Hirsch-felds persönlichen Umgang mit den Ordensschriften näher beleuchtet:

[A]uch die Überzeugung, die hierher gehört, liegt gewiß offenbar schon darinn: daß Hirschfeld unser Lehrsystem nicht zusammengestoppelt und ausgepuzzet habe. Er selbst gestehet es, indem er [. . .] wörtlich niederschrieb: ‚Soll der Br::[47] Ocker Harim die aus dem Archiv des Ordens herausgenommenen Instructionen der Stuffen des Ordens ausarbeiten und unter Seinem Auspicio ausarbeiten laßen und selbige dem kleinen Synedrio[48] zustellen, von welchem sie in die Meister[-

44 n.a., Asiate in seiner Blöße, S. 77 f.45 Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 269 f.46 In seinen persönlichen Notizen schreibt Scholem, dass diese Verteidigungsschrift

113 Seiten umfasst, er selbst jedoch nur Kopien von fols. 21b-28a anfertigen ließ (Scho-lem-Archiv, NLI, 4*1599 06 189/2, S. 78 [eigene Zählung]). Polemiken dieser Art sind kein Einzelfall. Siehe z. B. [Friedrich Münter], Authentische Nachricht von den Rit-ter- und Brüder-Eingeweihten aus Asien: Zur Beherzigung für Freymaurer, [Kopenha-gen] 1787 und die Gegenschrift von Hans Karl von Ecker und Eckhoffen alias Carl Friedrich Boscamp, Werden und können Israeliten zu Freymaurern aufgenommen werden? Veranlaßt durch die zur Beherzigung für Freymaurer von einem ungenannten herausgebene Schrift: Authentische Nachricht von den Ritter- und Brüder-Eingeweih-ten aus Asien, Hamburg 1788.

47 Bruder.48 Der Ausdruck „kleines (fürwährendes) Synedrion“ bezeichnet die oberste Or-

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

229Ein verschollener jüdischer Mystiker?

schaften, Obermeisterschaften und in die übrigen Stellen des Ordens nach dem Wege der Gesetze hinaus gegeben werden]‘.49

Dieser Aussage zufolge war Hirschfeld als oberster Archivverwahrer vor allem für die Vervielfältigung und den Vertrieb der Probe- und Hauptstu-fen an weitere Zweigstellen des Ordens verantwortlich. Die Ausarbeitun-gen, die auf inhaltliche Eingriffe von Seiten Hirschfelds hindeuten könn-ten, werden in den von ihm selbst verfassten Conventionalia als Korrektu-ren „eingeschlichener Cruditäten“50 beschrieben und entsprachen somit wohl vielmehr einer redaktionellen Bearbeitung. Der Verfasser der Vertei-digungsschrift argumentiert daher weiter,

[. . .] daß die Instructionen des Ordens selbst nicht [Hirschfelds] Machwerk sind [und] unbestreitlich dem Orden eigenthümlich gehören: wie hätte sonst Hirschfeld diese Instructionen der Stuffen des Ordens aus dem Ordens-Archiv herausnehmen [. . .] können, wenn sie nicht im Archiv hinterlegt gewesen?51

Nach dem Studium dieser und anderer Quellen begann Scholem nun selbst an seinen scheinbar verfrühten Rückschlüssen aus dem Jahr 1962 zu zwei-feln. In einigen Randbemerkungen einer persönlichen Kopie des „ver-schollenen jüdischen Mystikers“ revidiert er seine Aussagen unmissver-ständlich. So kommentiert er beispielsweise die Behauptung, Hirschfeld habe die Ordenspapiere größtenteils selbst verfasst mit den Worten „stimmt aber nicht!!“.52 Auch die Hypothese, dass das im Kopenhagener Archiv befindliche kabbalistische Weltenschema „von Hirschfeld [. . .] ge-schrieben wurde“ widerlegt er mit der Anmerkung „nein, sie war zwar im Orden aber H.[irschfeld] nicht bekannt“.53

Inwiefern dieses Umdenken durch die von Jacob Katz veröffentlichten Studien über Juden und Freimaurerei im Allgemeinen und Hirschfeld im

densbehörde, die sich aus 72 Mitgliedern zusammensetzt und der das Generalkapitel, die vier Provinzkapitel, die Obermeisterschaften und Meisterschaften unterstehen (sie-he [Münter]. Authentische Nachricht, S. 12–17; Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 262).

49 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII/10 c (Scholem-Archiv NLI 4*1599 06 182, S. 11). Die Hinzufügung in eckigen Klammern stammen aus den von Hirschfeld verfassten Conventionala. Die Originalversion dieses Textes ist in Scho-lems Kopien nicht auffindbar; der hier wiedergegebene Wortlaut basiert auf Scholems Abschrift des Originals (4*1599 06 189/2, S. 78 [eigene Zählung]).

50 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII, 10c (Scholem-Archiv, NLI, 4*1599 06 185/5).

51 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII 10c (Scholem-Archiv, NLI, 4*1599 06 182).

52 Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 263 (Scholem-Archiv 4*1599 06 195).

53 Ebd., S. 273.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

230 Patrick B. Koch

Besonderen ausgelöst wurde, bleibt unklar. Gewiss ist jedoch, dass Katz schon im Jahre 1965 seine Zweifel an Hirschfelds Urheberschaft der Probe- und Hauptstufen des Ordens anmeldete.54 Als Quelle dienten ihm hierbei die in Den Haag archivierten Chroniken über den Orden der Asiatischen Brüder des Freimaurers und Kabbala-Forschers Franz Joseph Molitor (1779–1860),55 eines engen Vertrauten und ‚Schülers‘ Hirschfelds.56 Trotz des teils fehlerhaften Informationsgehalts der zwei überlieferten Fassun-gen der Ordensgeschichte Molitors – die übrigens beide auf Hirschfelds Erzählungen zurückzuführen sind – liefern sie nichtsdestotrotz zuverläs-sige Angaben über die Herkunft des sabbatianischen Gedankenguts, das in die Probe- und Hauptstufen der Asiatischen Brüder integriert wurde. In der kürzeren Version aus dem Jahre 1820 schreibt Molitor:

Die bekannten Chefs dieses Ordens waren, ein Herr von Schönfeld (der in der He-bräisch-Chaldäischen Sprache grosse Kenntnisse hatte; mehrere Aufsätze in dem Journal für Freymaurer sollen von ihm seyn) und Eckhof, die beyde in Wien lebten. Schönfeld [. . .] besass viele von seinem Grossvater geerbten seltene Manuscripte aus welchen er die Instructionen für die Brüder des Lichts[57] schöpfte. Zufolge seiner Abkunft und seiner aus den Manuscripten erlangten Kenntnisse war er immer in Verbindung mit der Secte der Sabbty-Zwy [Sabbatai Zwi], die in Polen, Ungarn und Böhmen viel Anhänger hatte.58

54 Jacob Katz, „The First Controversy over Accepting Jews as Free Masons“, Zion 3–4 (1965), S. 171–205 (hebr.), besonders S. 183. Vgl. jedoch Katz, „Mendelssohn und Hirschfeld“, S. 298, wo er noch behauptete, Hirschfeld sei an der Ausarbeitung der Or-densinstruktionen beteiligt gewesen.

55 Der kürzere Bericht von 1820 wurde von Jacob Katz veröffentlicht („First Contro-versy“, S. 204–205). Eine französische Übersetzung der längeren Version von 1829 fin-det sich in Arthur Mandel, Le Messie Militant Ou la Fuite du Ghetto: Histoire de Jacob Frank et du mouvement frankiste, F. J. Molitor, Histoire de l’Ordre des Frères de Saint Jean l-Evangéliste d’Asie et d’Europe, Paris 1989, S. 307–330. Vgl. auch Kilcher, „Molitor“, S. 149 Anm. 46. Katz datierte diese zweite Version fälschlicherweise auf das Jahr 1824 (siehe Katz, „First Controversy“ S. 181 Anm. 43 und ders., „Orden der Asi-atischen Brüder“, S. 271 f. Anm. 1).

56 Vgl. Katharina Koch, Franz Joseph Molitor und die jüdische Tradition. Studien zu den kabbalistischen Quellen der ‚Philosophie Der Geschichte‘, Berlin 2006, S. 38–39. Zum Verhältnis zwischen Hirschfeld und Molitor, siehe auch Johann Christian Ehrmann, Das Judenthum in der M[aurere]y: Eine Warnung an alle Deutschen [Brü-der], Frankfurt 1816, S. 9.

57 Molitor nennt hier den Namen des Vorläuferordens, der sich „Die Ritter zum wah-ren Licht“ nannte (1780/1781) und aus dem später die „Brüder St. Johannes des Evange-listen aus Asien in Europa“ beziehungsweise „Die Asiatischen Brüder“ hervorgehen sollten. Vgl. Katz, „Mendelssohn und Hirschfeld“, S. 296 und ders., „First Controver-sy“, S. 181 f.

58 HS Den Haag, Klossische Handschriftensammlung XIV, 1–2, in Katz, „First Controversy“, S. 204. Vgl. auch Scholem, „Ein Frankist“, S. 81 f. und Katz, „Orden der Asiatischen Brüder“, S. 242.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

231Ein verschollener jüdischer Mystiker?

Dieser Befund Molitors deckt sich weitgehend mit den Angaben, die in einigen weiteren Dokumenten der Kopenhagener Handschriftensamm-lung zu finden sind. Eines der Manuskripte nennt beispielsweise Franz Thomas von Schönfeld (alias Moses Lévi Dobruska alias Scharia [1753–1794]), neben Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen (alias Abraham) und Graf Johann Joachim Thun (alias Nathan), als Mitbegründer des Or-dens.59

In der 1969 veröffentlichten Studie zu Moses Dobruska (alias Schönfeld) schließt sich Scholem der Einschätzung Katz’ endgültig an. Dort hält er es ausdrücklich für erwiesen, dass an Schönfelds „Beherrschung kabbalisti-scher und sabbatianischer Quellen [. . .] kein Zweifel“60 bestehe. Dement-sprechend urteilt er auch, dass die ins Deutsche übersetzten Passagen der sabbatianischen Schrift We-‘awo ha-jom el ha-‘ajin,61 die Scholem in den Probe- und Hauptstufen der Asiatischen Brüder identifizieren konnte, Schönfeld und nicht Hirschfeld zuzuschreiben sind.62 Diese Überzeugung vertritt er auch in dem 1972 erschienenen Eintrag zu „E. J. Hirschfeld“ in der Encyclopedia Judaica, wo er schreibt: „One of its founders was an im-portant Frankist convert to Christianity, Franz Thomas von Schoenfeld [. . .], who introduced into the writings of the order portions of Shabbatean (sic!) literature in German translation“.63

Der kabbalistische beziehungsweise sabbatianische Gehalt der Instruk-tionen der Asiatischen Brüder erweist sich somit als ungeeignetes Kriteri-um, um zu bestimmen, ob die Umschreibung „jüdischer Mystiker“ oder „Kabbalist-Theosoph“ tatsächlich auf Hirschfeld zutrifft. Inwiefern Hirschfeld über Kenntnisse der kabbalistischen Traditionen verfügte soll deshalb am Beispiel seines zweiten Zuständigkeitsbereiches im Orden – des Übersetzens hebräischer und aramäischer Schriften ins Deutsche – nä-her beleuchtet werden.

59 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII 3/7 (Scholem-Archiv, NLI, 4*1599 189/2, S. 93 [eigene Zählung]).

60 Scholem, „Ein Frankist“, S. 86. Vgl. auch S. 81.61 „Und ich kam heute zu dem Brunnen“ (nach Gen 24,42). Titel einer des R. Jonat-

han Eybeschütz zugeschriebenen sabbatianischen Handschrift (vgl. Moshe Arie Anat [Perlmutter], R‘ Jonathan Eybeschitz we-jachaso el ha-schabta’ut: Chaqirot chada-schot al jesod ketav ha-jad schel s‘ we-‘awo ha-jom el ha-‘ajin, Jerusalem / Tel Aviv 1947).

62 Scholem, „Ein Frankist“, S. 83 f. und Anm. 21. Die Fertigkeit, diesen schwierigen Text angemessen übersetzen zu können, bestätigen laut Scholem Schönfelds ausgezeich-nete Kabbala-Kenntnisse.

63 Scholem, „Hirschfeld“, S. 136.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

232 Patrick B. Koch

E. J. Hirschfeld – Übersetzer kabbalistischer Quellen?

Als sich Schönfeld 1784 von den Asiatischen Brüdern distanzierte, wurde Hirschfeld damit beauftragt, die im Orden befindlichen kabbalistischen Schriften ins Deutsche zu übertragen.64 Eine genauere Beurteilung, inwie-weit Hirschfeld dieser Aufgabe gewachsen war, ist in „Ein verschollener jüdischer Mystiker“ nicht zu finden. Scholem verweist allerdings schon hier auf den nicht gerade vorteilhaften Charakter Hirschfelds,65 dessen Re-ferenzen auf kabbalistische Quellen ungenau, und teilweise sogar gänzlich falsch seien.66 Diese unfundierten Angaben wertete er allerdings als Resul-tat der Bemühungen Hirschfelds, „seine kabbalistischen Kenntnisse mit denen der zeitgenössischen Theosophie in Frankreich und Deutschland in Verbindung zu bringen“.67 Die Frage, ob Hirschfelds Falschaussagen von einem fehlenden Sachverstand herrühren könnten, schien sich für Scholem zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht zu stellen.

Als Hauptquelle dieser These diente Scholem das 1796 veröffentlichte und äußert seltene Biblische Organon – Hirschfelds sogenannte Realüber-setzung zu Genesis 1,1–5 nebst mystischem Kommentar –, das ihm Joseph Gottfarstein (1903–1980) im Jahre 1960 überlassen hatte.68 Auf dem Titelb-latt des Organons wird neben „E. J.“ ein gewisser „P. Hirschfeld“ als weiter Autor angeführt, Ephraim Josephs jüngerer Bruder Pascal. Scholem lagen damals noch keine Informationen über Pascal vor, und demnach wusste er mit dessen Ko-Autorschaft nicht allzu viel anzufangen.69 Erst mit Hilfe der damals noch unbekannten Quellen sollte sich zeigen, dass Pascal hinsicht-lich der kabbalistischen Expertise der Hirschfelds die weitaus bedeutende-re Rolle einnahm. Auch in diesem Fall war es Jacob Katz, der 1965, nach seinem Archivaufenthalt in Den Haag erstmals feststellen konnte, dass Ephraim Joseph bei seinen Übersetzungsarbeiten im Orden offensichtlich

64 Dass Hirschfeld, wie Katz behauptet, „den unangenehm gewordenen Baron von Schönfeld“ langsam aus dem Orden verdrängt habe, scheint eher unwahrscheinlich (sie-he Katz, „Mendelssohn und Hirschfeld“, S. 298 und vgl. Scholem, „Ein Frankist“, S. 81).

65 Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 259.66 Ebd.67 Ebd.68 Vgl. Ebd., S. 248. In Scholems Exemplar des Biblischen Organons (heute im Scho-

lem Lesesaal der Nationalbibliothek in Jerusalem, Signatur R 8915), findet sich auf der zweiten Vakatseite (recto) folgende Notiz: 1960 ,נקנה ע“י גוטפרשטיין וניתן לי על פי הפצרתי („erworben durch Gottfahrstein, [der es] mir aufgrund meines hartnäckigen Flehens überließ, 1960“).

69 Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 253.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

233Ein verschollener jüdischer Mystiker?

von seinem jüngeren Bruder Pascal unterstützt worden war.70 Auch in ei-ner späteren Studie über den Orden der Asiatischen Brüder aus dem Jahr 1970 betont Katz:

Mit seinen Fähigkeiten konnte Hirschfeld freilich nicht den Anforderungen, die an ihn gestellt wurden, genügen, und er kam daher auf die Idee, seinen jüngeren Bru-der Pascal nach Wien zu rufen. Er war dieser Aufgabe allem Anschein nach eher gewachsen, da er sich in seiner Ausbildung hauptsächlich mit den schriftlichen Zeugnissen des Judentums beschäftigt hatte [. . .].71

Scholem hingegen hielt sich gegenüber Katz’ Befund lange Zeit überra-schend bedeckt. In den Notizen, die während seines Archivaufenthalts 1963 in Kopenhagen entstanden sein müssen, formuliert er zwar schon die Frage, ob nicht „[. . .] etwa die wirkliche Kabbala Kenntnis bei Pascal gewe-sen sein“ sollte.72 In seinem Beitrag zu Hirschfeld in der Encyclopedia Ju-daica von 1972 hält er allerdings weiter daran fest, dass E. J. Hirschfeld sich während seiner Zeit bei den Asiatischen Brüdern als Übersetzer und Inter-pret der mystischen Schriften des Ordens betätigt habe, ohne dabei auf Pascal zu verweisen.73

Eine genaue Beurteilung des Sachverhalts gestaltet sich in der Tat kom-pliziert, da das Quellenmaterial aus Kopenhagen kein kohärentes Bild lie-fert. In einem 1791 verfassten geheimen Rapport, der über die Abwägun-gen einer möglichen Wiederaufnahme E. J. Hirschfelds in den Orden der Asiatischen Brüder Bericht erstattet, heißt es, E. J. Hirschfeld besäße „[. . .] vorzüglich[e] Kenntniße von den alten Sprachen und der Chaldaeischen metaphysischen Philosophie, und dadurch hat er wirklich in manchen Fach dem Br. Abraham74 seine Arbeiten erleichtert [. . .]“.75 In der schon vormals erwähnten Verteidigungsschrift des Ordens aus demselben Jahr findet sich wiederum ein vernichtendes Urteil, dass gegensätzlicher kaum ausfallen könnte:

70 Katz, „Mendelssohn und Hirschfeld“, S. 298.71 Katz, „Orden der Asiatischen Brüder“, S. 249. Molitor bestätigt in seinem länge-

ren Bericht Pascals jüdische Gelehrsamkeit (siehe auch ebd., S. 275 Anm. 37). Eine eng-lische Version des Artikels findet sich in Jacob Katz, Jews and Freemasons, S. 26–53 (Zitat auf S. 33).

72 Scholem-Archiv, NLI, 4*1599 06 189/2, S. 49 (eigene Zählung).73 Scholem, „Hirschfeld“, S. 137.74 Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen.75 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, VII, 19, fol. 13a und vgl. Veltri

/ Necker / Koch, „Versuchte Wiederaufnahme“, S. 149. Der Wortlaut des vollständi-gen Geheimrapports sowie weitere Informationen über Hirschfelds Exklusion aus dem Orden finden sich ebd.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

234 Patrick B. Koch

Die Bestimmung des Mannes bey seiner Aufnahme in unsern Orden ward [. . .] unsere in orientalischen Sprachen geschriebene Texte zu übersetzen. Wir können seinen Fleiß sehr wenig rühmen; wir haben von ihm nicht einmal erhalten können, daß er die bereits vorhandenen Übersetzungen recht bedachtsam nachgelesen, und von Fehlern gereiniget hätte [. . .]. Übersetzungen, die er selbst ausgearbeitet, sind kaum nennenswerth. Allein, da wir nie Wahrheit verhehlen, so müßen wir hier noch zurletzt bemerken, daß er selbst seine Trägheit dadurch gegen uns entschul-digte, weil er nicht genug Kenntniße der Sprachen besitze, um alle Schwierigkeiten besiegen, den Geist des Sinnes der Urschriften treffend in’s Deutsche übertragen zu können. – Übrigens, erinnern Wir, daß noch gegenwärtig Brüder im Orden leben, die sich mit diesen Übersetzungen beschäftigen, ohne daß sie daran denken, die Urschriften für ihre Compilationen auszurufen.76

Eine ähnliche Aussage findet sich in der Ordensgeschichte Zum Ewigen Gedächtnis, die von Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen kurz vor seinem Tod im Jahr 1790 verfasst wurde. Dort berichtet Ecker, Hirschfeld sei damit beauftragt worden, den „großen kabbalistischen Baum“ des Or-dens zu übersetzen, „und es aus Unwissenheit in der Sprache nicht konn-te“.77

Sowohl die gänzlich apologetisch angelegte Verteidigungsschrift als auch die Ordenshistorie Eckers – der federführend an Hirschfelds Exklu-sion beteiligt war und zu diesem Zeitpunkt als sein Erzfeind galt – waren zur Veröffentlichung bestimmt. Der Geheimrapport hingegen beinhaltete Interna, die unter Verschluss gehalten werden sollten. Man könnte also vermuten, dass der Orden unter der Führung Eckers Hirschfeld auf ganzer Linie zu diskreditieren versuchte, nach Eckers Verlust Hirschfelds Quali-täten allerdings wieder zu schätzen wusste.

Im Kopenhagener Archiv der Dänischen Großloge befinden sich jedoch weitere Zeugnisse, die einen solchen Rückschluss höchst unwahrscheinlich erscheinen lassen. Dazu gehören vor allem die Briefe Hirschfelds, die teils als Abschriften und teils im Original aufbewahrt wurden. Von besonde-rem Belang sind die Korrespondenzen zwischen Hirschfeld und diversen Ordensbrüdern, die im Rahmen seiner Reise nach Frankfurt am Main im Jahre 1787 entstanden sind. In der Ordenshistorie Zum Ewigen Gedächtnis berichtet Ecker, er hätte Hirschfeld nach Frankfurt gesandt, um dort die Brüder Pokeach Ibhrim und Zaddik Hassan Sehim zu treffen.78 Zunächst

76 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII 10c (Scholem-Archiv NLI, 4*1599 06 182, S. 12–14).

77 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII 1e (Scholem-Archiv, NLI 4*1599 06 182; siehe auch 4*1599 06 189/2, S. 105 [eigene Zählung]).

78 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII 1e, S. 26 f. (Scholem Ar-chiv, NLI 4*1599 06 182). Die Namen der beiden Brüder tauchen nicht in den Ordens-listen auf.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

235Ein verschollener jüdischer Mystiker?

plante Ecker, diese Reise selbst anzutreten, um einige freimaurerische Grundrisszeichnungen des salomonischen Tempels und weiteres esoteri-sches Schriftgut in Empfang zu nehmen. Da Ecker selbst verhindert war, sandte er Hirschfeld als Vertreter.

Über seinen Aufenthalt weiß Hirschfeld abenteuerliche Geschichten zu berichten. So schreibt er in einem Brief vom 30. April 1787 über seinen Studienalltag mit den beiden ominösen Brüdern:

Es sind ein paar recht selten Männer, so weise sie auch sind. Ich darf nicht allein nicht laut reden, sondern ich muß auch meine Worte auf der Gold-Waage genau abwägen, damit ich ja keine Sylbe zu viel rede. Sie beide sitzen über ihre Manu-skripta, zuweilen auch der einste über dem Pardes[79] und der andere über dem So-har etc., rauchen aus 2 Ellen langen Toback Pfeiffen, und sprechen nicht ein Wort zusammen. Sie geben mir mein Fragment, weisen mich an mein Tischchen, das ein Ali, der eben so wenig gesprächig ist, zu recht stellt, und auf dem ein Schreibzeug und eine gefüllte eben so lange Tobackspfeiffe liegt. Bisher hatt’ ich noch nicht so viel Herz die Pfeiffe anzurühren viel weniger zu rauchen.80

Dieser Brief, der vermutlich an den Landgrafen Karl von Hessen-Kassel (1744–1836) adressiert war,81 steht in völligem Gegensatz zu einem weite-ren Schreiben, das Hirschfeld einen Tag später an Ecker verfassen sollte. Denn interessanterweise gab Ecker in seiner Ordenshistorie noch zwei weitere Gründe für Hirschfelds Frankfurtaufenthalt an: nämlich die Ver-besserung seiner Hebräischkenntnisse und die Aneignung von kabbalisti-schem Grundwissen.82 Dementsprechend berichtet Hirschfeld am 1. Mai 1787 von seiner Zeit in Frankfurt:

Hier muss ich, was noch das Schlimmste ist, über den Unterricht in den Chaldäi-schen Schriften und Manuscripten, mit meinem gelehrten bärtigen Rabbinen |: den ich noch über aus bezahlen muss, sehr behutsam umgehen, damit er ja keinen Schein bekömmt, wozu und zu welchem Entzweck ich diese Schriften durchwan-dern pp. Ich bin daher sehr genirt im Fragen und in tiefern Erläuterungen hinein zu dringen pp. In Wienn (sic!) habe ich meinem Bruder, der das alles im vollen Maaße eben so gut und vielleicht noch beßer praestieren kann. Ich zähre daselbst weit wohlfeiler und bequemer.83

79 Pardes Rimmonim („Garten der Granatäpfel“), eines der einflussreichsten Werke des Kabbalisten R. Moshe Cordovero (1522–1570) aus Safed.

80 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII 1 (Scholem-Archiv, NLI 4* 1599 06 182/5). Bei dem hier vorliegenden Dokument handelt es sich um ein Auto-graph Hirschfelds.

81 Scholem-Archiv, NLI 4*1599 06 189/2, S. 61 (eigene Zählung).82 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII 1e, S. 32, und vgl. Scho-

lem-Archiv, NLI 4*1599 06 189/2, S. 105 (eigene Zählung).83 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, A 55 (Scholem-Archiv, NLI

4*1599 06 182/9). Der vollständige Wortlaut des Briefes findet sich im Anhang.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

236 Patrick B. Koch

Spätestens hier wird deutlich, dass der Vorwurf, Hirschfeld verfüge weder über ausreichende Hebräischkenntnisse noch über eine Expertise in kab-balistischen Traditionen, nicht nur als bösartige Unterstellung einiger Or-densbrüder zu werten ist, sondern Hirschfeld sich selbst gewisse Defizite auf diesem Gebiet eingestand. Auf die Frage nach Hirschfelds späterem Bildungsstand kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Es sei jedoch gesagt, dass Molitor ihn in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhun-derts als Autorität im Umgang mit kabbalistischen Texten schätzte.84 Das oben angeführte Beispiel zeigt aber deutlich, dass Hirschfeld erst während seiner Zeit im Orden der Asiatischen Brüder begann, sich dem Studium hebräischer und aramäischer Texte intensiver zu widmen – er also erst dann die Grundlage schuf, die für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit kabbalistischem Gedankengut zwingend erforderlich ist.

E. J. Hirschfelds Aussage bestätigt zudem eindeutig, dass seinem jünge-ren Bruder Pascal bei der Übersetzung und Interpretation der kabbalisti-schen Texte für den Orden eine zentrale Rolle zukam. Bedauerlicherweise liegen uns auch heute kaum Informationen über Pascals Biographie vor. Die wenigen Eckdaten, die sich anhand der Ordenspapiere rekonstruieren lassen, sollte Scholem in einem auf Hebräisch gehaltenen Vortrag mit dem Titel „Ephraim Joseph Hirschfeld: Abenteurer und Theosoph im Zeitalter der Aufklärung“85 am 26. Februar 1978 im Jerusalemer Van Leer Institut im Rahmen der zweiten Siegfried Moses-Gedenkvorlesung präsentieren. So ist in Scholems Vortragsnotizen zu lesen, dass Ephraim Joseph seinen jüngeren Bruder im Jahre 1785 von Maastricht nach Wien bringen ließ86 und er sich seitdem aktiv im Orden betätigte. Erst 1789 zog Pascal von Wien nach Schleswig, wo er vermutlich für kurze Zeit die Position seines aus dem Orden exkludierten Bruders einnahm. Ein Anhaltspunkt hierfür findet sich in einen Brief vom 17. Oktober 1789, den Ephraim Joseph an „Monsieur Pascal Hirschfeld, in ordine dictus, Thumim Bemaloth[87]“ ad-

84 Koch, Molitor, S. 38–40..אפרים יוסף הירשפלד: הרפתקן ותיאוסוף בתקופת ההשכלה 8586 Vgl. Katz, „Orden der Asiatischen Brüder“, S. 249.87 Der Titel ‚Thumim Bemaloth’ bezeichnet einen der sieben Würdenträger des klei-

nen Synedrions, genauer den vierten Synedrion-Vicarius. Scholem ging davon aus, dass es sich bei diesem Namen vermutlich um eine leicht variierte Form des Attributs tamin be-ma‘alot („perfekt in guten Eigenschaften“) handle. Die Form „Thumim“ könnte zu-dem in „mystagogischer Absicht gewählt“ worden sein, „um den Brüdern mit der allen bekannten Assoziation auf die Urim und Thummim, das Priesterorakel der Thora, zu imponieren [. . .]“ (Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, 262 f. und vgl. Veltri / Necker / Koch, „Versuchte Wiederaufnahme“, S. 147 Anm. 49 und n.a., Brüder St. Johannis, S. 11 f.).

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

237Ein verschollener jüdischer Mystiker?

ressierte.88 In einigen Schriften der Asiatischen Brüder wird er unter dem Pseudonym Asmaveth89 geführt. Ob er jemals im Orden offiziell aufge-nommen wurde bleibt allerdings umstritten.90 Die Ordenshistorie be-schreibt ihn respektvoll als „ein[en] Mensch[en], in der jüdischen Kabalis-tik erfahren, der die [. . .] zehnfache Figur der Sephirot und ihre zwei und zwanzig Communications-Röhren kennt, und von Jugend auf (da er zum Rabbiner bestimmt war) in diesem Fach studiert hat“.91 Sein genaues To-desdatum ist unbekannt. In der Großen Ordensliste von 1791 findet sich in einem Nachtrag aus dem Jahr 1801 lediglich der Vermerk, dass Hirschel Junior verstorben sei.92

Wann Scholem damit begann, seine Darstellung E. J. Hirschfelds als „verschollenen jüdischen Mystiker“ zu relativieren, lässt sich nicht genau rekonstruieren. Gewiss ist jedoch, dass er es drei Jahre vor seinem For-schungsaufenthalt in Berlin längst revidiert hatte. Schon im Jahre 1978 verzichtete Scholem auf den „Mystiker“ im Titel seines Jerusalemer Vor-trags. Stattdessen umschrieb er ihn als „Abenteurer und Theosophen“. Pascal hingegen präsentierte er als einen Experten in kabbalistischen An-gelegenheiten.93 Auch Scholems hebräisches Schlusswort, das sich in seinen Vortragsnotizen vollständig erhalten hat, lässt keine weiteren Zweifel an dem Sinneswandel. Dort verzeichnete er:

Über die ständig wiederholte Behauptung [Hirschfelds], dass das Übersetzen der hebräischen und aramäischen (rabbinischen) Grundschriften der Kabbalah seine Hauptaufgabe im Orden war, und [diese] angeblich als Grundlage des Ordens aus dem Osten diente, möchte ich auf Grundlage der Ordensschriften und vieler Aus-sagen, die wir [heute] aus den Archiven besitzen, [nun] meine Einschätzung zu-sammenfassen. Diese Behauptung ist falsch.

Sicherlich befanden sich, wie es scheint, eine kleine Anzahl von Handschriften der lurianischen Kabbalah, der sabbatianischen Kabbala – wie beispielsweise Sefer we-’awo ha-jom el ha-‘ajin - und der praktischen Kabbala (die Molitor einige Male

88 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII 11, Nr. 61 (in Scholem-Ar-chiv, NLI 4*1599 06 185/8).

89 Nach 2 Sam 23,31.90 Protokoll des kleinen Synedrions an das General-Kapitel, HS Kopenhagen, Den

Danske Store Landsloge, ohne Signatur (Scholem-Archiv, NLI 4*1599 06 182/4), S. 11. In diesem Protokoll wird Pascal einerseits als „Freimaurer-Meister“ bezeichnet, ande-rerseits wird seine Aufnahme in den Orden bestritten.

91 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII 1e, S. 64.92 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, F VII 15 (Scholem-Archiv, NLI

4*1599 06 184) und vgl. Scholem-Archiv, NLI 4*1599 06 189/2, S. 66 (eigene Zählung).93 In seinen Vortragsnotizen schreibt Scholem: פסקל ידע הרבה יותר בספרות עברית וקבלה כי

Pascal wusste viel mehr über hebräische„) חונך להיות רב. הוא איש המומחה בקבלת היהודיםLiteratur und Kabbala, da er zum Rabbiner ausgebildet wurde. Er ist der Experte in der jüdischen Tradition“; Scholem-Archiv, NLI, 4*1599 06 195, S. 12).

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

238 Patrick B. Koch

bei ihm zu Gesicht bekam) in seinem Besitz. Diese Sammlung, die in Wien in seine Hände fiel, entweder durch Bischof[94] oder durch Schönfeld, waren [lediglich] ein Deckmantel seiner Aktivitäten. Was er selbst schrieb, basierte in Wirklichkeit nicht auf diesen Quellen, sondern auf der Lehre [Louis Claude de] Saint Martins und auf dem Versuch, dessen Geist ausgerechnet auf die Naturwissenschaften zu übertra-gen. Was er sonst über seine Aktivitäten und seine Quellen sagte, sind [reine] Fik-tionen.95

Resümee

Angesichts der vielen unterschiedlichen Lebensstationen Hirschfelds – als Jünger Mendelssohns, jüdischer Freimaurer, Theosoph, Freund und Vor-bild Molitors sowie vermeintlicher Anhänger der Frankisten – ist nach-vollziehbar, weswegen sich Scholem von Hirschfelds Biographie viel zu versprechen schien.96 Die Aufzeichnungen seiner weiteren Recherchen zei-gen jedoch eindeutig, dass er seine verfrühte Einschätzung Hirschfelds als ‚Kabbalisten auf Abwegen‘ revidieren sollte. Der vorliegende Rekonstruk-tionsversuch bekräftigt zugleich die These, dass sich Hirschfeld wohl erst in seinen Mittzwanzigern für das Studium kabbalistischer Schriften zu interessieren begann, und sich insbesondere als Ordensmitglied der Asiati-schen Brüder – unter Anleitung seines Vorgängers Franz Thomas von Schönfeld und später durch die Unterstützung seines Bruders Pascal – ein kabbalistisches Grundwissen aneignete. Doch selbst in Hirschfelds späte-rer Lebensphase ist zu erkennen, dass seine eigentliche Vorliebe der Theo-sophie eines Louis Claude de Saint-Martin (1743–1803) oder eines Marti-nez de Pasqually (1727?–1774) galt.97

Das 1962 entworfene Profil E. J. Hirschfelds lässt sich mühelos in die Liste der Biographien jüdischer Grenzgänger einreihen, die einen besonde-ren Platz in Scholems Gesamtwerk einnehmen, und bei denen er das ‚anar-

94 Carl August Leberecht Bischof (1762–1814), einer der Mitbegründer der Asiati-schen Brüder und Verfasser des zweibändigen Werkes Die Allmacht, Weisheit und Güte des Schöpfers in den Werken der Natur, Nürnberg/ Sulzbach 1797/1805.

אסכם דעתי על פי כתבי המסדר והאמרות הרבות שבידינו בארכיונים על טענתו החוזרת עד הסוף כי 95 עבודתו העיקרית במסדר היתה תרגום של כתבי היסוד העבריים – ארמיים (רבניים) בקבלה ששימשו כיסוד המסדר מן המזרח, כביכול. טענה זו אין זה אמת. אמנם נמצאו בידו, כנראה, מספר קטן של כתבי יד בקבלת האר‘‘י, בקבלה שבתאית כגון ס‘ ואבוא היום אל העין, ובקבלה מעשית (שמוליטור ראה כמה פעמים אצלו). אוסף זה שהגיע לידו בוינה או מ-בישוף או מ-שונפלד שמשו זו מכסה לפעולתו. מה שהוא עצמו כתב, אינו מיוסד דווקא על מקורות אלה אלא על תורת סט-מרטין ועל נסיון לחדור את רוחו למדעי הטבע דווקא. Scholem-Archiv, NLI 4*1599 06) הדברים האחרים שאמר על פעולתו זו ועל מקורותיו הן פיקציות195, Übers. d. Verf.).

96 Scholem, „Hirschfeld“ S. 137.97 Scholem, „Verschollener jüdischer Mystiker“, S. 252, 258 f., 268.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

239Ein verschollener jüdischer Mystiker?

chische Potential‘ des Judentums besonders deutlich zu erkennen ver-mochte.98 Neben seinen einflussreichen Arbeiten zu Schabbtai Zwi (1626–1676) und Jakob Frank (1726–1791) legte er kurz vor seiner letzten Berlinreise eine weniger bekannte französische Studie über Franz Thomas von Schönfeld alias Moses Dokbruška alias Junius Frey vor.99 Auf der ers-ten Seite seiner Vortragsnotizen aus dem Jahr 1978 beschreibt er Hirschfeld als einen „merkwürdigen Menschen mit nicht weniger merkwürdigen Aufgaben“, und vergleicht ihn mit „Typen wie [den deutsch-jüdischen Be-duinen und Sheikh][100] Simon von Geldern [1720–1774] oder [Moses] Dobruschka“.101 Des weiteren betont er, dass sich mit Schönfeld, Hirsch-feld und Baruch ben Jakob Schick aus Schklow (ca. 1740- ca. 1812) drei „merkwürdige jüdische Gestalten im Orden der Asiatischen Brüder“ ken-nenlernen sollten. Der erste ein Frankist, „Exjude“ und österreichischer Schriftsteller; der zweite ein Rabbinersohn, Mendelssohn-Schüler und jetzt Theosoph; und der dritte ein Rabbiner aus Minsk, konservativer Maskil und Übersetzer des Euklid.102 Er kommentierte diese Liste mit den Worten: „Wirklich eine merkwürdige Gruppe, die die tiefe Unruhe der Juden dieser Generation bezeugt“.103

Die Untersuchung des Spannungsverhältnisses zwischen der „neue[n] Rezeption der Kabb[ala]“104 und der „alten authentisch jüdischen“105 blieb auch im Fall Hirschfeld eines der Hauptinteressen Scholems. Und gerade hier tritt vielleicht ein persönlicher Beweggrund, der Scholem in der Erfor-schung der jüdischen Mystik im Allgemeinen und den Biographien jüdi-

98 Zu Scholems religiösem Anarchismus, siehe David Biale, „Gershom Scholem and Anarchism as a Jewish Philosophy“, Judaism 32 (1983), S. 70–76.

99 Gershom Scholem. Du Frankisme au Jacobinisme. La vie de Moses Dobruska alias Franz Thomas von Shönfeld alias Junius Frey, Paris 1981.

100 Vgl. Mark Glickman, Sacred Treasure. The Cairo Genizah: The Amazing Dis-coveries of Forgotten Jewish History in an Egyptian Synagogue Attic, Woodstock 2011, S. 19 f.

.(in Scholem Archiv, NLI 4*1599 06 195, S. 0) אדם מוזר ותפקידיו המוזרם לא פחות 101102 Ebd. Das Verhältnis von Baruch ben Jakob Schick aus Schklow alias Petrus ben El

Chay zu den Asiatischen Brüdern wurde bisher nicht untersucht. Da er bekannterma-ßen in der jüdischen Tradition sehr bewandert war und über ausgezeichnete Hebräisch-kenntnisse verfügte, würde auch er als potentieller Übersetzer von hebräischen und aramäischen Texten für den Orden in Frage kommen.

103 Ebd.: באמת חבורה מוזרה המעידה על התסיסה העמוקה של דור זה. Der Begriff ‚tiefe Unruhe‘ spielt hier zweifelsohne auf die „Krise der jüdischen Tradition infolge ihres (תסיסה עמוקה)Zusammenstoßes mit der modernen Welt“ an (siehe Gershom Scholem, „Our Histo-rical Debt to Russian Jewry (1971)“, in: ders., Possibility, S. 42, und vgl. ders., Dewa-rim be-Go, S. 125).

104 Scholem-Archiv, NLI 4*1599 06 195, S. 8.105 Ebd.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

240 Patrick B. Koch

scher Mystiker im Besonderen anzutreiben schien, am deutlichsten hervor – nämlich die Frage nach der Möglichkeit des Wiedererwachens einer „au-thentischen und kreativen“ jüdischen Mystik in seiner Generation.106

Anhang: E. J. Hirschfeld an Hans Heinrich von Ecker Eckhoffen107

Frankfurt, 1. May 1787Aus Ihrem Schreiben vom 16ten pahsato ists mir sehr befremdent, dass

der P. mein Billet an Sie mit gelesen hat, und es wegen dem Brief an Edels-heim fühlte p.p.p.

Ich bin bei Gott völlig wie betrunken. Habe ich dann seit dem ich hier bin, einen bedeutenden Buchstaben von Ihnen bekommen? Die Gnädige schrieb mir einen Brief voller Flüche und Verwünschungen, die aber bey weitem nicht so bitter sind, wie die ungerechte Vorwürffe über die ver-meinte Hamburger Geschichte.[108] Sie wiederholen diese Dosis (?), und schreiben mir einen Bogen langen Brief, der von Beßerung und von verfei-nerten Sitten-Regulln völlig saturiert ist. Nun kömmt auch noch ein Brief No. 3 wo Sie mir vorgeworfen: ich sagte Ihnen Dienst und Freundschaft auf; zur Freundschaft wäre ich nicht so gantz gemacht: Wie oft ich mich schon mit dem braven Kohlmann gezankt, vielleicht schon Faußstbataille gehabt? Sie sorgen, sie fürchten gefährliche Auftritte etc. Und ich armer Narr sitze von in der frühe 5 Uhr bis Nachmittag 2 Uhr still und ruhig auf mein Zimmer und falbelle in den Schriften herum. Nach Essen gehe ich in die Jeshibe und lerne bis 6 Uhr, und dann gehe ich erst zu Kohlmann und bleibe immerhin (?) bis halb 10 Uhr, dann gehe ich in Gottes Nahmen (sic!) nach Hause zu Bette. Kohlmann logiert im Gasthause. Es ist hier nicht erlaubt, daß jemand außer der Messe in ein Privat-hause logiere. Bei Kohl-mann wird es zum speisen und logieren zu viel gekostet haben und im Gasthause ist’s neben zu sehr unruhig, aber auch unsicher pp. Ich würkte daher in Beziehung auf H. v. Wachtern, daß ich bei einem braven Bürger logieren darf. Mein Essen muß ich mir aus der J.[uden] Gasse kommen lassen p. Der Spass kömmt aber, wenn ich’s so zu sammen rechne verflucht teuer zu stehen. Denn [S. 2] ich komme bei Gott die Woche mit 13 f.[loren] nicht durch.

106 Gershom Scholem, „Reflections on the Possibility of Jewish Mysticism in Our Time“, in: ders., Possibility, S. 9–11.

107 HS Kopenhagen, Den Danske Store Landsloge, A 55 (Scholem-Archiv, NLI 4*1599 06 182/9).

108 Über die Vorkommnisse in Hamburg liegen bisher keine Informationen vor.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

241Ein verschollener jüdischer Mystiker?

Von meinem Bruder bekomme ich ein Lamentaible über das andere; Meine alte kränkelnde Mutter siehet mit Schmerzen dem Augenblick ent-gegen, wo sie mich sehen, und wo ich sie aus ihrem Elend herausweisen und aus ihrer Sclaverei befreien werde. Tag und Nacht denke ich an nichts, wie an Arbeiten in wissenschaftlichen Fache – und Sie wissen wie ich mich im Arbeiten anstrenge. – Ich bin hier neuerdings sorgfaltig, um in Ehren mei-ne Oeconomie zu bestreiten. Die Juden sequizen mich zum Toll werden. Mein Körper ist sehr sensibel, und nun kommen noch Briefe mit Vorwür-fen von der lieben gnädigen Frau, vom P. und verzüglich von Ihnen. Von Ihnen, sage ich, da ich Sie über mein Leben liebe, und endlich glauben soll-te, daß Sie Ihr innerstes überzeigen muß, daß ich mich jeden Augenblick 100mal für Sie aufzuopfern von gantzer Seele bereit bin; weil ich, alle Narr-heiten von meiner Seite beiseit gesagt, es vollkommen fühle, daß auch ich an Ihnen den warmen Freund habe, den man nicht selten so vergebens un-ter den verwirrten Gewirbel der Menschen sucht. Genug hiervon.

Nun muss ich Ihnen meine Meinung schreiben, so wie ich sie mit dem Menschen Freund Kohlmann reiflich überlegt zu haben glaube. Hier ist sehr theuer für mich. Ich muß Monats 16 f. für mein Zimmer geben. Eine Mahlzeit Essen 24xr.[109] Eine Portion Coffe 12xr und die übrigen Ausgaben sind im Judenthum alle 4 fach, wie bei andern wohlgesitteten Menschen. Mit Kohlmann kann ich franco bis Regensburg fahren; Von da kostet es mich noch ein weniges zu Wagner nach Wienn. Hier muss ich, was noch das Schlimmste ist, über den Unterricht in den Chaldäischen Schriften und Manuscripten, mit meinem gelehrten bärtigen Rabbinen | : den ich noch über aus bezahlen muss, sehr behutsam umgehen, damit er ja keinen Schein bekömmt, wozu [S. 3] und zu welchem Entzweck ich diese Schriften durchwandern pp. Ich bin daher sehr genirt im Fragen und in tiefern Erläu-terungen hinein zu dringen pp. In Wienn habe ich meinem Bruder, der das alles im vollen Maaße eben so gut und vielleicht noch beßer praestieren kann. Ich zähre daselbst weit wohlfeiler und bequemer. Zudem kann ich auch an die angefangenen und fortzusetzenden Öhl Geschäften in Erho-lungsstunden mich agiren. Ich bin daher willens nur diese Gelegenheit hier zu benützen, die ich anderswo nicht habe, nemlich die gehörigen Bücher und Schriften mir anzuschaffen, wovon ich Ihnen schon einige mal Mel-dung that. Auch hierüber erwarte ich ihre Meinung in aller Ergebenheit. Denn Ihre Antwort hierüber muss deswegen entscheidend seyn und unser Kohlmann sich nicht länger hier aufhalten kann. Er wäre ohnehin schon den 1ten dies[en Monats] von hier abgereist, wenn ich Ihm nicht retradirt

109 Kreuzer.

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

242 Patrick B. Koch

hätte. Von den Fortgang meiner Angelegenheit mit dem P. pp. melden Sie keine Silbe. Auch dieses lege ich in Ihrem Schoos nieder. Denken Sie aber nur an meine Laage, und seyen Sie meinetwegen nur halb der Freund, den ich mir in Ihnen vorstelle; so gehet gewis alles für treflich pp. Nun muss ich schließen. Ich küsse Sie in Gedanken millionen mal;

Ich bin und bleibe;Ihr aufrichtigster eigener

Hirschfeld

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages