Ecologia, Produccion y Aprovechamiento del Mangle Conocarpus erectus L., en Barra de Tecoanapa...

Transcript of Ecologia, Produccion y Aprovechamiento del Mangle Conocarpus erectus L., en Barra de Tecoanapa...

BlOTROPlCA 31(1): 121-134 1999

Ecologia, Produccion y Aprovechamiento del Mangle Conocarpus erectus L., en Barra de Tecoanapa Guerrero, Mexico’

Cristian Tovilla Hernandez y Guadalupe de la Lanza Espino

Laboratorio de Quimica y Productbidad Acuatica, Departamento de Zoologia, lnstituto de Biologia, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, C.P. 0451 0

ABSTRACT Biological aspects of the development of the buttonwood mangrove, Conocarpus erectus L., from Barra de Tecoanapa, Guerrero, Mkxico are described. Litterfall, flowers and seed production, leaf turnover, decomposition of leaves, and the optimal use of this species by the local community are quantified. Conocarpus erectus produces mean litterfall of 2.6 g/m2/d, increasing (>20%) during the wet season. This is comparable to production recorded for other mangrove species of the Pacific and Caribbean. Flowering and fruiting are continuous but seed viability is (<12%). This is more critical during the dry season when (5 percent of seed germinates and only 1.6 percent of seedlings survive to form flowers after 25-28 mo. Leaf development is rapid for the first 64 days, with completion in 136 ? 9 days, giving an annual leaf turnover >2.6. High leaf cellulose and lignin content results in a slow decomposition rate (up to 284 d). Organic matter content in green leaves is greater (95%) than in yellow leaves (85%). The local people exploit the forest selectively using three species of tree, of which C. erectus and Laguncubria racemosa are most used. Buttonwood mangrove wood is used in house construction, fencing, and for firewood. Exploitation has altered gravely areas near occupation, creating clearings that will not recover easily. Some recommendations for the recuperation of these areas are presented, including proposals for more rational exploitation of this wetlands resource.

RESUMEN Se describen aspectos biol6gicos del mangle botoncillo, Conocarpus erectu L., en Barra de Tecoanapa, Guerrero, MCxico. Se estudiaron 10s siguientes aspectos: caida de hojarasca, floracibn, producciitn de semillas, germinacibn, recambio foliar, degradaci6n de las hojas; tambikn se cuantificb el aprovechamiento de esta especie por la comunidad. Conocarpccs erectus presenta una producci6n de 2.6 g/m2/d, con incrementos de >20 por ciento durante las Iluvias. Esto es comparable con la producci6n registrada en otras especies de mangles en el Pacific0 y Mar Caribe. En esta especie, la floracibn es constante durante el afio; sin embargo la viabilidad de las semillas fue <12 por ciento. Esta situaciitn es mbs critica en la kpoca de sequia, cuando solo germinaron <5 por ciento, de las cuales s610 el 1.6 por ciento sobrevivi6 hasta alcanzar la floraci6n despuks de 25-28 meses. El desarrollo de las hojas es muy ripido durante 10s primeros 64 dias, complethdose el ciclo en 136 f 9 dias; con una tasa de recambio anual de 2.6. Debido al contenido de celulosa y lignina en las hojas, la descomposicibn es lenta (hasta 284 dias). El contenido de materia orgbnica en las hojas verdes es mayor (95%) que en las hojas amarillas (85%). Los habitantes explotan el bosque en forma selectiva, aprovechando tres especies de mangle, de las cuales C. erectu y Laguncubria racemosa son las mL utilizadas. La madera del mangle botoncillo, es usada en la construcci6n de casas, cercas y como lefia. Estas prbcticas han alterado las Areas cercanas a la comunidad, creando claros de dificil recuperacibn natural. Se presentan recomendaciones para recuperar estas breas, incluyendo algunas propuestas para la explotaci6n racional de 10s recursos del humedal.

Kiy words: decomposition; dry season; leaf turnover; litterfall; rational exploitacion; recuperation; seedgermination; wetland.

EL MANGLE BOTONCILLO CONOCARPUS ERECTUS L., es una de las cuatro especies de mangles que existen a lo largo de 10s litorales de Mtxico (Semple 1970, Blasco 1984). Su biologia y ecologia son poco con- ocidas. Para muchos autores, estA considerada como una especie periferal del manglar (Mizrachi et al. 1980, Mentndez y Priego 1994, Rodriguez 1994). En las costas del estado de Guerrero existen Areas importantes con esta especie. La carencia de estudios sobre C. erectus ha provocado su subvaloraci6, inclu- so se desconoce su contribuci6n a la economia de

I Received 24 October 1995; revision accepted 2 July 1997.

muchas comunidades en la zona costera. El objetivo de este trabajo fue estudiar algunos aspectos biol6- gicos de C. erectus como: la producci6n de hojarasca, la floracibn, el crecimiento de las plantas, el recam- bio foliar, la degradaci6n y el us0 de la madera del mangle botoncillo en el Area de estudio.

MATERIAL Y M~TODOS Barra de Tecoanapa se localiza en la desembocadura de No Quetzala en el estado de Guerrero, a 16’30” y 98’45’W (Fig. 1). El Area presenta un clima cklido semiseco con dos estaciones del aiio

121

122 Tovilla Hernandez y de la Lanza Espino

pF de Tecoonor

16"30'

.16'30'N

98"45'W

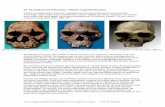

FIGURA 1. Area de estudio en Barra de Tecoanapa, Guerrero, Mexico. En el mapa se observa el Area cubierta por manglar, las Areas permanentemente inundadas, Areas de cultivo, asi como la vegetaci6n terrestre asociada a1 manglar.

bien diferenciadas. La Cpoca de lluvias de junio a octubre, con mayor intensidad en junio y septiem- bre. El period0 de sequia comprende de noviembre a mayo; en Cste, las lluvias pricticamente desapa-

recen y la temperatura se eleva en forma notable. Las miximas temperaturas durante el estudio se re- gistraron en mayo (41"C), siendo 1992 el afio mis d i d o y lluvioso con 1250 mm. Este humedal tiene

Ecologia y Aprovechamiento de Conocarpus erectus 123

una extensi6n aproximada de 1250 ha, se encuen- tra separado del Area marina por una barra arenosa, la cual se interrumpe por el N o Quetzala; en su desembocadura se ubica un pequeiio estuario. Si bien la extensi6n de 10s bosques de mangle de este humedal no es extensa, la mayor corresponde a Av- icennia gerrninans, Rhizophora mangle y Laguncu- laria racemosa. Conocalpus erectus se ubica en las Areas de menor salinidad, principalmente sobre la barra arenosa frente al mar, tambitn son comunes algunos bosques de esta especie en el limite de tier- ra firme, donde existen Arboles que alcanzan hasta 10 m de altura; en estos sitios, C. erectus se en- cuentra limitada por L. racemosa y R. mangle.

PRODUCCION DE HojAw.scA.-Las evaluaciones se realizaron de julio de 1990 a julio de 1994 en dos sitios, el sitio 1 presenta un bosque delimitado por el mar (Fig.1) . El sitio 2 se ubica en la parte pos- terior del manglar, en el limite de tierra firme. El primer sitio es muy homogkneo en cuanto a la es- tructura del bosque, mientras que en el segundo existe un bosque constituido por arboles jbvenes intercalados con algunos maduros y viejos. Las ev- aluaciones se realizaron de acuerdo a Heald (1 969), Teas (1979) y Cintr6n y Schaeffer (1984). En cada sitio se colocaron 10 canastas de 0.5 X 0.5 m, construidas con malla mosquitero de nylon de 1 x 1 mm, sobre un marco de madera, las cuales se colocaron en una superficie de 2500 m2.

PRODUCCldN DE FLORES, SEMILLAS Y CRECIMIENTO DE

PLANTAS.-h 10s dos sitios se observ6 el proceso de floraci6n y producci6n de semillas recolectadas en las canastas de hojarasca. Para observar la via- bilidad de las semillas de C. erectus, se seleccionaron las mejores semillas recikn desprendidas de 10s Ar- boles, las cuales se colocaron en agua a 25°C dur- ante 48 horas con iluminaci6n constante. Poste- riormente, se llevaron a1 campo y se sembraron de la siguiente forma, cinco lotes de 1000 semillas y tres de 500. Cada lote se plant6 en un area de 10 m2, a una densidad de 100 y 50 semillas/m2. Los primeros 5 lotes se plantaron con diferencia de un mes, de diciembre-abril de 1991-92 y 10s restantes se colocaron en junio-agosto de 1992, contabili- zando el tiempo de germinaci6n y las semillas ger- minadas por lote. A partir de la germinaci6n se midi6 la altura y el nGmero de plantas sobrevivien- tes bimestralmente, hasta que alcanzaron la primera floraci6n en junio-agosto de 1994.

RECAMBIO FOLIAR.-En febrero de 1994 en el sitio 1 se marcaron con tinta indeleble 200 hojas de 2-

3 mm de largo. El marcado se aplic6 sobre la ner- vadura central del envts de cada hoja. Para la lo- calizaci6n de las hojas en el peciolo se colocb una etiqueta de plktico de 5 x 5 cm, de color azul y numerada. Cada mes se midi6 el largo y ancho de las hojas, hasta que kstas se desprendieron de 10s Arboles.

DEGRADACI6N DE LAS H0JAS.-En mayo de 1993 se colocaron 20 bolsas de malla nylon de 1 X 1 mm, conteniendo 50 g de hojas amarillas de C. erectus, las cuales se ubicaron en 10s sitios 3 y 4 (Fig. 1). El sitio 3 presenta un gran movimiento de agua debido a1 intercambio constante de agua entre el estuario y el mar; por el contrario, en el segundo sitio el agua presenta muy poco movimiento. Cada mes se retiraron dos bolsas de cada lugar, cuanti- fichndose por duplicado y con dos repeticiones la pkrdida de peso seco a lo largo del tiempo y el contenido (Yo) de materia orginica de cada mues- tra, asf como la salinidad y temperatura del agua. Durante 10s primeros 75 dias del experiment0 se determino el contenido de fbsforo y nitr6geno to- tales (glg) cada quince dias, asi como el porcentaje de humedad en hojas verdes colocadas a degradar cn el segundo sitio. Las determinaciones se reali- zaron de acuerdo a Heald (1971).

APROVECHAMIENTO DE C. ERECTUS.-Las evalua- ciones se realizaron en el sitio 5 y 6. El primero se Iocalizo cerca a la comunidad. Estuvo constituido por un bosque con presencia de C. erectus, A. ger- minans, L. racemosa y R. mangle, mientras que en el 6 no existi6 A. germinans y C. erectus fue mAs abundante. En ambos sitios se delimit6 una parcela de 2500 m2, dentro de cada parcela todos 10s Ar- boles fueron numerados con pintura. Se midi6 la altura y el diimetro a la altura del pecho (DAP) a partir de las plantas de 2 cm de diametro hasta 10s arboles m h viejos; tambitn se cuantificaron 10s Ar- boles talados y la mortalidad natural de cada es- pecie, de acuerdo con la metodologia propuesta por Cintr6n y Schaeffer (1983, 1984) y Hamilton y Snedaker (1 984).

RESULTADOS PRODUCCI6N DE HOJARASCA.-La produccih total de hojarasca fue ligeramente superior en el sitio 1 vs. 2, como se observa en la produccibn anual, mensual, estacional y diaria que se muestra en la Tabla 1. Los componentes principales fueron las hojas y semillas; tstos registraron variaciones de un sitio a otro. En el primero, la hoja represent6 el

124 Tovilla Hernandez y de la Lanza Espino

’I‘AHI .A 1. Produccibn promedio de hojurusca obtenida de 1990 a 1994 en dos sitios de Barra de Tecoanapu Guerrero, Mhxico.

~ ~ ~~ ~

Parametro Sitio 1 Sitio 2 ~

I’roduccibn promedio diaria I’roduccibn promedio mensual I’roduccibn: bpoca seca vs.

bpoca Iluvias Produccion anual I’roduccibn: tonlhalafio ‘Yo peso de hojas vs. 1: total o/o peso de scmillas vs. P. total

2.76* 2.63* 82.80* 79.00*

2371.8l1705.8 1364.8l1146.5 994.50* 948.30*

9.94 9.48 68.60 74.80 20.50 12.76

* I’cso sccolglm’ltiempo

68.6 por ciento vs. el 74.8 por ciento del peso total en el 2; la diferencia fue mis evidente en la prod- ucci6n de semillas, donde 6stas representaron el 20.5 y 12.76 por ciento del peso total.

La producci6n de hojarasca fue variable dur- ante el afio, con un ligero increment0 en 10s meses de Iluvias; esta tendencia tambitn se present6 en diciembre y enero en las dos estaciones. En el sitio 1, la producci6n promedio durante 10s primeros 18 meses h e de 49.5 glm2/mes, duplicindose durante 10s 31 meses restantes (102.7). Durante la Cpoca de sequia se determin6 la salinidad intersticial en este sitio, 10s resultados siempre fueron menores a1 Woo. La producci6n de hojarasca en el sitio 2 tam- bitn registr6 variaciones significativas durante 10s primeros 17 meses, con 10s minimos en enero y febrero de 1992 y registros elevados en junio y di- ciembre de ese afio; la producci6n promedio fue de 66.9 g/m2/mes, incrementindose a partir de 1993, hasta 89.8 g/m2/mes con 10s mhximos en junio y julio. En este sitio se observb una periodicidad en la producci6n y cada seis meses se registr6 un pic0 elevado. Aqui, la mhxima salinidad fue de 13%0 en abril de 1992. Durante las Iluvias, la salinidad fue nula debido a la abundancia de agua dulce.

FI OIWACION, PRODlJCI6N DE SEMILLAS Y CRECIMIENTO

Dt PI A N I i\s.-En C. erectus, la floraci6n es continua a lo largo del afio, con mayor intensidad en mayo- junio y la minima entre enero y abril. En el mo- mento que se forman las semillas, tstas permanecen adheridas formando una pifia, las cuales se agrupan en grandes racimos de 20 a 52 pifias. La duracion del proceso de Aoracibn-fructificaci6n en 10s dos sitios fue de 58 5 9 dias para el verano de 1992 y 1993; este tiempo comprende desde que apareci- eron las primeras flores hasta que las semillas al- canzaron su mhximo tamafio. En el invierno de estos afios, este period0 se redujo a 45 4 7 dias.

En el sitio 1, la polinizaci6n anem6fila predom-

in6 sobre la entom6fila debido a la constante in- cidencia del viento sobre 10s irboles. En muy pocas ocasiones se observaron insectos sobre las flores; por el contrario, en el sitio 2 este proceso fue invertido. Al madurar las semillas, las pifias adquieren de un tono cafk-rojizo o negro. En cada pifia madura se contabilizaron de 38 a 64 semillas, a partir de ese momento comenzaron a desprenderse y fueron dis- persadas por el viento y la lluvia; este proceso dur6 hasta 90 dias desputs de secarse las pifias, aunque algunas permanecieron adheridas a las ramas dur- ante un afio o m b ; estas pifias presentaron un 79 por ciento de semillas no viables a la germinaci6n. Como consecuencia de la floraci6n abundante producida a1 final de la primavera, se registr6 m a gran cantidad de semillas de mayo hasta agosto; este proceso fue precis0 y abundante en 1992, 1993 y 1994. Por el contrario, en 1990 y 1991, la produccibn fue muy baja. El nGmero de semillas/ m2 en ambos sitios para 10s meses de marzo y junio fue de 7441 y 23.267. Tambitn se calcul6 el nG- mero aproximado de semillas producidas por cada Arb01 para estos meses, tomando en cuenta el Area foliar de 50 irboles de 10s dos sitios; esta Area fue de 7.2 m2 la producci6n por hrbol fue de aproxi- madamente 68.456 y 214.000, respectivamente. Los resultados de la germinaci6n de C. erectus, se presentan en la Tabla 2. El tiempo de germinaci6n de 10s primeros cinco lotes (diciembre-abril) fue de 27 t 6 dias, mientras que para aquellas semillas sembradas en junio-agosto fue de 19 ? 4 dias. La mayor germinaci6n y sobrevivencia de plantas en 10s ocho lotes correspond% a aquellas semillas sem- bradas durante la tpoca de lluvias (Tabla 2).

La Figura 2 representa el desarrollo de las plan- tas en 10s tres lotes iniciales de semillas. De tstos, 72, 27 y 10 plantas germinaron en enero, febrero y marzo, respectivamente; el nhmero sobrepuesto en cada barra indica las plantas sobrevivientes y la altura promedio alcanzada a lo largo del tiempo.

Ecologia y Aprovechamiento de Conocarpus erectus 125

TABLA 2. Nzimero y porcentaje de semillas germinadas y plantas que alcanzaron el periodo dejoracidn de lotes scmbradoe en kpoca de s e p i a y lluuias en I991 y 1992.

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~~

No. dc plantas No. de semillas que alcanzaron germinadas vs la floraci6n vs

No. de (%) total de (96) scmillas No. de lote Mes de siembra semillas/lote semillas iniciales iniciales

1 Diciembre 1000 72-7.2% 8-O.8% 2 Enero 1000 27--2.7% 5-0.5(% 3 Febrero 1000 1 0- 1 .ova 2-0.2YO 4 MWLo 1000 9 1-9.1 9'0 10-1.0% 5 Abril 1000 1 6- 1.6% 10-1.00/0 6 Junio 500 129-25.8% 22-2.2% 7 Julio 500 76- 1 5.2% 32-3.2'?6 8 Agosto 500 188-37.7% 39-3 .??hi

Al final del periodo sobrevivieron 8 , 5 y 2 plantas de cada lote y s610 en el lote 1 y 2 las plantas alcanzaron la floraci6n despuks de 27 y 28 meses, mientras que en el lote 3 este evento ocurri6 hasta septiembre y octubre de 1994. La floraci6n sucedi6 cuando las plantas rebasaron 10s 365 cm de altura, mientras que la aparici6n de las primeras ramas se llev6 a cab0 a 10s 9 y 11 meses cuando Cstas su- peraron 120 cm de altura. De las semillas sembra- das en marzo y abril germinaron 91 y 16 plantas. En el low 4, 10 plantas florecieron a 10s 27 meses a una altura de 405 cm. En la Tabla 2 se observa el numero de semillas germinadas durante las llu- vias (129, 76 y 188); s610 en el lote 6 se alcanz6 la floraci6n a 440 cm de altura con 22 plantas, despuits de 25 meses.

450

400

350

300

4 250

- - - Q 3 200 - 0

150 L 4 100

50

a

+ - Lute 3 Loto 2 Lotc 1

17

10

RKAMBIO FOL.IAIL-E~ tamafio promedio de las ho- jas fue de 8.5 cm de largo y 3.3 cm de ancho. En 10s bosques situados a1 interior del humedal las ho- jas alcanzaron mayor tamafio, mientras que en 10s irboles situados sobre sedimentos con mayor sal- inidad, las hojas fueron de reducido tamafio (3.0 x 1.5 cm). La velocidad de crecimiento de las hojas en C. erectus fue rapida, durante 10s primeros 30 dias alcanzaron hasta el 62.3 por ciento del largo y ancho totales; a partir de este momento, la ve- locidad de crecimiento disminuyi, hasta un tercio en relacibn a1 mes anterior. A 10s 64 dias las hojas habian alcanzado el 94.1 por ciento del largo total y en 10s hltimos 60 dias el crecimiento fue menor a1 6 por ciento. DespuCs de 120 (9 dias el creci- miento se detuvo y las hojas se deshidrataron y

9

D E F A J A O D F A J A 1991 1992 1993

9

0

8

D

8

F

8

A

8

J 1994

FIGURA 2. las plancas sobrevivientes de cada lote a lo largo del ciempo.

Germinaci6n y crecimiento de tres lotes de plantas de C erectus. Los nlimeros sobre Ias barras indican

126 Tovilla Hernandez y de la Lanza Espino

TABLA 3. Klocidud de degruducidn de hojus unaurillas de C. erectus y uariacidn de la temperutum en Los dos sitios.

Numero de Peso hhmedo Peso seco Materia orginica Temperatura Salinidad dias (d (d ( Y O ) ("C) N O

A. Agua estancada

22 50 83

112 136

I53 192 223 254 284

B. Agua corriente Inicio

22 50 83

112

50.00 79.83 57.51 55.09 40.30 36.50

29.50 28.80 25.90 21.30 11.20

50.00 64.05 37.00 26.30 9.90

27.08 40.34 22.37 19.45 17.40 14.58

12.57 10.07 7.80 6.00 3.01

26.5 29.5 18.3 13.50 4.8

85.09 87.49 87.03 75.49 7 1.22 68.37

64.1 1 55.46 34.03 20.31

9.32

84.88 62.52 50.02 16.51 2.02

29.5 27.5 30.0 31.0 33.5 32.5

30.5 29.5 28.5 31.0 30.0

17.0 18.0 21.5 18.0 19.0

16.0 18.0 21.0 28.0 29.0 17.0 5.0 4.0 2.0 7.0 9.0

12.0 14.0 16.5 18.5 8.0

redujeron su tamafio en forma significativa, se tor- naron de amarillas y comenzaron a caerse. A 10s 136 dias un 68 por ciento de las 200 hojas iniciales se habian desprendido de 10s irboles, mientras que el 32 por ciento restante se perdieron en 10s sig- uientes 9 dias. El ciclo de las hojas se complet6 en 136 ? 9 dias.

DEGRADACION DE LAS KOJAS.-LOS resultados obteni- dos en 10s dos ambientes heron diferentes para la pkrdida de peso seco y el contenido de materia or- ginica en las hojas amarillas. En el sitio 4, la velocidad de degradacih fue menor en relacibn al sitio 3, com- plethdose en 284 2 1 1 dias con una pkrdida de 88.8 por ciento del peso seco inicial y hasta 89 por ciento de la materia orginica contenida en las hojas (Tabla 3). El ajuste estadktico realizado sobre 10s da- tos obtenidos en el camp0 para el sitio 4 mostr6 una correlaci6n muy semejante entre la pkrdida de materia orghica y peso seco a lo largo del tiempo, como se observa en las ecuaciones:

Peso seco Y = 37.16e(-o.01)X R2 = 0.94 Materia orginica Y = 95.8e(-O Oilx R2 = 0.94

Los registros de temperatura y salinidad presenta- ron variaciones notables en este sitio, el primer par- imetro vari6 de 27.5 a 34°C y la salinidad oscil6 de 2 hasta 29%0. En el sitio 3 la degradaci6n de las hojas fue mhs ripida ( 1 12 t 9 d), perdikndose en este tiempo el 83 por ciento del peso seco ini- cial, asi como el 97.7 por ciento de la materia or-

ginica contenida en las hojas. El ajuste de 10s datos mostr6 un coeficiente de correlaci6n diferente para la pkrdida de peso seco y materia orginica, como se observa en las ecuaciones:

Peso seco Y = 34.73e(-0,0')X R2 = 0.98 Materia orginica Y = 91.04e(-0.03)X R2 = 0.91

El movimiento constante del agua en este sitio, ademis de acelerar la degradaci6n del material, mantuvo baja la temperatura (17 a 23°C); la sal- inidad se modific6 desde 18%0 en octubre hasta cero en junio (Fig. 3).

El contenido de f6sforo y nitr6geno totales, el porcentaje de humedad y materia orghica encontra- dos en hojas verdes de esta especie se muestran en la Tabla 4. El contenido de f6sforo registr6 un miximo de 608.74 ug/g PO4 al inicio del experimento, dis- minuyendo hasta 268.77 a 10s 45 dias de iniciada la degradacibn, incrementhdose posteriormente hasta 431.21 durante 10s siguiences 30 dias. Una tendencia semejante mostr6 el nitr6geno orghico, con 11821.60 ug/g NH4 al principio y 8710.63 a 10s 75 dias. El contenido de humedad en las hojas registrb poca variaci6n a lo largo del tiempo. Contrariamente a 10s resultados obtenidos en las hojas amarillas, en las verdes el c\ xenido de materia orginica se incre- mento de 85.59 por ciento al inicio del experimento hasta 93.20 por ciento al final.

APROVECHAMIENTO DE C. ERECTUS.-Este bosque es explotado en forma selectiva para diferentes usos,

Ecologia y Aprovechamiento de Conocarpus erectus 127

100

90

80

70

$ 2 0

10

0

T

AGUA ESTANCADA A (-0.01)X

OPeso Seco Y = N . I ~ e

Y= 95.8 e 2

r =0.94 AMateria Orgiinica (-0.03)X

2 r = 0.94

0 22 50 83 112 136 153 192 223 254 Tiempo (dias)

0

B OPeso Seco

AGUA CORRLENTE

(-0.01)X ~ = 3 4 . 7 3 e I

r = 0.98 (-0.01)X AMateria Orghica Y= 91.04 e

22

L

r = 0.91

50 Tiempo ( dias )

83 112

FIGURA 3. ambiente de agua estancada (A) y agua corriente (8).

Ptrdida de materia orgdnica y peso seco en hojas arnarillas de C. erectus colocadas a degradar en un

aprovechkndose tres especies: mangle botoncillo C. erectus, mangle blanco L. racemosa y mangle rojo R. mangle, mientras que el mangle negro A. ger- minans no presenta utilidad para 10s habitantes. La madera de mangle es empleada en la construcci6n de casas, cercas, sistemas de encierros para la pesca del camar6n llamados “tapos”, pequefios embarca-

deros y como lefia. De las tres especies, el mangle botoncillo es la de mayor utilidad por su dureza y resistencia.

En la parcela I, el mangle botoncillo represent6 el 33.6 por ciento de la masa arb6rea, la cual al- cam6 una altura de 7-8 m, el mangle negro ocupo el 15.2 por ciento con 22 m, mientras que el man-

128 Tovilla Hernandez y de la Lanza Espino

TABLA 4. Contenido de fi$oro y nitrdgeno total, (%) humedad y (%) materia orgdnica en hoja verdes de C. erectus puestas a degradar.

I’arimetros 15 30 45 60 75

Pg/g PO4 608.74 393.15 268.77 418.50 431.21 Pdg de NH4 11,821.60 7051.50 7549.19 9332.79 8710.63 Porcicnro humedad 87.9 1 82.23 8 1.69 83.62 79.48 Porciento materia orginica 85.59 90.64 92.52 93.48 93.20

gle blanco y rojo ocuparon el 42.6 y 8.4 por ciento del Area y de 16-18 m. En la parcela 11, el mangle botoncillo ocupo el 56.2 por ciento, el mangle blanco y rojo representaron el 32.8 y 10.9 por cien- to del Area, con una altura similar a la parcela an- terior. En la parcela I se delimitaron 11 clases de edad desde 2.0 a 85.0 cm de DAP, dentro de estas clases quedaron comprendidas todas las especies presentes en la parcela, como se observa en la Tabla 5. El mangle botoncillo registrb 183 Arboles en pie, representados en siete clases, seis de ellas sujetas a explotaci6n; las dos primeras se aprovecharon como varas para la construcci6n de cercas (2.0-10.0 cm), las varas fueron cortadas en dos tamafios (2.0 y 2.5 m de altura); la tercera clase (10.1-15.0 cm) se utiliz6 como material de construcci6n en 10s techos de las casas, conocidas como “soleras”. Las clases restantes (1 5.1-30.0 cm) se utilizaron como vigas (15.1-20.0 cm) y como postes (20.1-30.0 cm). Este material se cortb en dos tamaiios: las vigas y soleras de 3.0 m de largo y 10s postes de 2.5 m.

En esta parcela se talaron hasta 96 Arboles de C. erectus durante el period0 de 1992-1993, esto represent6 el 34.4 por ciento de fustes totales en la parcela para esta especie. La producci6n total de madera para esta especie fue de 2612.4 kg/afio; la cual corresponde principalmente a la kpoca de se- quia (Tabla 5).

Laguncularia racemosa registr6 232 irboles en pie y siete clases en este sitio, las dos primeras clases se utilizaron en forma similar a C. erectus. Las clases restantes, s610 se utilizaron como vigas y soleras; 53 Arboles (18.5%) del total de la parcela fueron util- izados, el peso de la madera extraida fue de 2232 kglafio, mientras que R. mangle present6 el menor nhmero de clases de edad y fue la especie menos aprovechada. Esta especie es utiliz6 como vigas y soleras, s610 un 14.8 por ciento de irboles se apro- vecharon con 497 kglaiio de madera. Buena parte del material residual, como ramas y tallos de menor grosor, se dejaron secar al sol y fueron utilizadas posteriormente como lefia. La leiia extraida de ene- ro a mayo de 1992, registr6 972 kg colectados den- tro de la parcela. Debido a la intensa actividad de

10s lefiadores en este sitio, no se pudo cuantificar la mortalidad natural del bosque. En A. germinans, se registraron 11 clases de edades. Para cuantificar la producci6n de madera, en las primeras siete clas- es de edad se derribaron dos irboles de cada clase, para las clases restantes se utilizaron cuatro irboles abatidos por la fuerza del viento en Areas cercanas a la parcela. Un total de 83 Arboles se registraron dentro de esta parcela, con una producci6n de madera estimada de 4066.6 kglaiio.

En la parcela 11, mAs del 50 por ciento del Area estuvo cubierta por mangle botoncillo, con gran cantidad de Arboles j6venes (5.1-20.0 cm) inter- calados con Arboles maduros y viejos. La explota- ci6n de C. erectus fue mAs intensa que en el sitio anterior (3732.7 kg/aiio), aun cuando se encuentra mis lejos de la comunidad; sin embargo, el trans- porte de la madera se facilit6 debido a la presencia de un canal de navegaci6n. La extracci6n diferen- cial de la madera en este sitio, fue muy semejante a la observada en la parcela I (Tabla 6). La cantidad de madera extraida fue mayor para C. erectus y muy semejante para L. racemosa y R. mangle; el porcen- taje de irboles talados varib desde 31.2 por ciento en el mangle botoncillo hasta 9 y 8.4 por ciento en el mangle blanco y rojo. Aqui, se cuantific6 la mortalidad natural de Arboles de cada especie, la cual fue minima 3.5, 3.3 y 4.2 por ciento de la densidad arb6rea de cada especie en esta parcela. Este tip0 de mortalidad ademAs de ser reducida, solo afect6 a las plantas mis j6venes.

DISCUSION Las investigaciones durante 10s hltimos afios se han centrado principalmente en el estudio de especies como R. mangle, L. racemosa y A. germinans (Golley et al. 1962, Hernindez y Mullen 1975, Negr6n 1980, Espinoza et al.. 1981, Twilley et al. 1986, Day et al. L987, Jardel et al. 1987, Saenger y Snedaker 1993). Contrariamente, poco se ha estudiado la ecologia de C. erectus, 10s resultados obtenidos en este estudio son una contribucibn al conocimiento de esta especie.

Ecologia y Aprovechamiento de Conocarpus erectus 129

PRODLJCCI~N DF I IOJARAXX-La produccibn de c. erectus, registrada en este estudio fue de 2.5 glm21 d, la cual se considera semejante a la obtenida en bosques de borde del area del Caribe (2.6 g/m2/d) en R. mangle y L. racemosa (Pool et al. 1775). To- villa y Gonzdez (1774) registraron valores menores (1.7 g/m2/d) para esta especie en una laguna costera del Golfo de Mexico. Sin embargo, la producci6n generada por el mangle botoncillo fue menor a aquella obtenida en R. mangle, L. racernosa y A. germinans en bosques riberefios del Pacifico, Golfo de Mexico y Mar Caribe, la cual vari6 de 2.7 a 4.3 g/m2/d (Hernandez y Mullen 1775, Negr6n 1780, Espinoza et al. 1781, Jardel el al.. 1787). Diversas observaciones han registrado una estacionalidad en la caida de la hojarasca en 10s bosques de mangles (Pool e t al. 1775, Negr6n 1780); igualmente, la mayor caida de hojarasca en esta especie se ubicb durante las lluvias, incluso se registrb un incremen- to constante de la produccibn como consecuencia del aumento de las precipitaciones durante el per- iodo de estudio, desde un minimo de 47.5 hasta 102.7 g/m2/mes, situaci6n que tambitn se ha ob- servado en otras especies de mangles e incluso en otros bosques a1 interior de 10s continentes (Lastres y Aymerich 1772, Choy y Booth 1774).

FLOKACI~N, PRODUCCI6N DE SEMI1 I AS Y C R I CIMIENT0

DE prANrAs.-La floraci6n en esta especie se pro- duce cuando las plantas han alcanzado 3.5 m de a h a y mas de dos aiios de edad. Este es un pro- ceso continuo a lo largo de la vida, incluso presente en arboles viejos a punto de morir. Este fen6meno s610 se ve afectado por las modificaciones estacion- ales de lluvias y sequias, inclusive, la mayor flora- ci6n anual se inicia a finales de la kpoca de sequia, la cual culmina con una gran producci6n de sem- illas a principios del verano. Este tip0 de floracibn asegura un aporte permanente de semillas. El pro- ceso de dispersih de las semillas es limitado cuan- do Cstas se depositan en tierra. De acuerdo con Mizrachi et al. (1780) y Tomlinson (1786), las cor- rientes de agua constituyen el factor mas notable de dispersi6n de las semillas en Csta especie. En esta localidad no se pudo observar este proceso de dis- persibn, debido a que 10s dos sitios estuvieron si- tuados sobre tierra firme; sin embargo, durante las lluvias siempre se registr6 una gran cantidad de semillas en la desembocadura del rio, distante 1.5 km de 10s sitios de estudio. La producci6n elevada de semillas a lo largo del aiio nunca se vio reflejada en la cantidad de semillas que alcanzaron a ger- minar en el campo. Las semillas plantadas durante 10s meses de sequia presentaron una tasa de ger-

130 Tovilla Hernandez y de la Lanza Espino

h ' l i m y '

-4 N m - W C I

minaci6n menor en relaci6n a las de lluvias (4.3 a 13.1%). La viabilidad entre las semillas de sequia y lluvias fue tres veces mayor en favor de las hlti- mas, situaci6n que se repiti6 con las plantas sobre- vivientes. Mizrachi et al. (1980) obtuvieron solo un 14.2 por ciento de germinacibn en C. erectus en 7- 9 dias en condiciones de laboratorio, mientras que, en el campo, este proceso fue tres veces m L lento. En este estudio, s610 0.7 por ciento de las plantas germinadas durante el estiaje alcanz6 la primera floracibn, mientras que para las plantas de lluvias esta sobrevivencia fue 4.4 veces mayor.

Dos factores determinaron esta desigualdad. En primer lugar, hasta un 79 por ciento de las semiilas producidas durante la tpoca de sequia no fueron viable a la germinaci6n. En segundo lugar, la hu- medad en el suelo fue el factor determinante tanto en la velocidad de germinaci6n como en el nGmero de plantas sobrevivientes en 10s 90 dias posteriores a la germinacibn, donde se registr6 la mayor mor- talidad. La mortalidad registrada en el campo des- pubs de ese lapso se debi6 a competencia por es- pacio entre las plantas. Aquellas que lograron so- brevivir el primer afio, su supervivencia estuvo as- egurada, incluso este proceso se acentu6 a1 aparecer las primeras ramas a 10s 9-1 1 meses. En densidades mayores de 5 plantas/m2, las plantas desarrollaron troncos rectos y delgados; en 10s lotes donde la den- sidad fue menor, la presencia de espacios permiti6 que las plantas aumentaran el Area foliar y 10s tron- cos se inclinaran en forma lateral, a mayor espacio muchos troncos se volvieron torcidos y de forma irregular; este fen6meno en el desarrollo de 10s troncos es frecuente en 10s bosque de botoncillo, debido a la baja densidad de irboles por hectirea.

RECAMBIO Fow.R.-Las hojas presentaron un ciclo de vida de 136 ? 9 dias, con esta duracibn, un irbol de mangle botoncillo cambiaria hasta 2.6 ve- ces sus hojas durante el aiio. Tovilla y Gonzdez (1994) registraron en Laguna de Alvarado, en el Golfo de Mtxico, una velocidad de recambio foliar de hasta 3.7 veces para un bosque sumamente al- terado de C. erectus. Esta diferencia en la tasa de recambio foliar esti relacionada con la edad de las plantas y el ambiente en que se desarrollan, por ejemplo, Lug0 et al. (1980) observ6 en R. mangle y A. geminans que la velocidad de recambio de las hojas se duplica cuando 10s bosques de mangles se encuentran bajo alghn tip0 de tensor. La produc- ci6n de hojarasca, es consecuencia de una elevada tasa de recambio foliar durante el afio, asi como de la edad de cada bosque. En bosques jbvenes, la ve- locidad es mayor debido al crecimiento constante

Ecologia y Aprovechamiento de Conocarpus erectus 131

de 10s irboles. A medida que 10s rodales se van haciendo maduros, las hojas permanecen mis tiem- PO en 10s irboles, como una estrategia para evitar la ptrdida energttica correspondiente, este fen6- meno ha sido estudiado en irboles de selvas trop- icales (Alvarez 1982). En este sitio el recambio foliar de esta especie s610 fue superado por el mangle blanco, L. racemosa, con una tasa de 2.8.

DEGRADACION IIE IAS HojAs.-La velocidad de des- composici6n de las hojas depende del ambiente en que se depositen. Si el material cae en suelo de arena, la degradaci6n es muy lenta y puede durar mis de un aiio, mientras que si cae en el agua la degradacibn se inicia inmediatamente. En este es- tudio se observ6 una diferencia de hasta 172 dias en el tiempo de desintegracibn del material entre un ambiente de aguas quietas y corriente (284- 112). En R. mangle se ha estudiado la descompos- ici6n de las hojas, Odum y Heald (1975) observa- ron que la degradacibn ocurria mis ripidamente en ambientes de aguas salobres que en agua duke, contrariamente a 10s resultados obtenidos aqui. Esto se debe a1 efecto mecinico que ejerce el mov- imiento del agua sobre el material.

La diferencia entre la cantidad de peso seco y materia orginica a1 final del experiment0 en ambos ambientes fue desigual, en el primer sitio desputs de 284 dias de degradacibn, el material remanente en las bolsas fue de 11 g y 10.6 por ciento del material inicial, mientras que en el segundo sitio tste fue de I8 g y 2.3 por ciento, semejante a 10s resultados obtenidos por Cintr6n y Schaeffer (1983). Heald et al. (1979) y Twilley (1980) obser- varon que la degradaci6n de las hojas de mangle negro ocurria mis ripido que en el mangle rojo; en Barra de Tecoanapa sucede algo semejante, el mangle negro y blanco se degradaron ripidamente seguido del botoncillo, siendo el rojo el mis resis- tente a la descomposici6n.

El proceso de descomposicibn de la hojarasca y su conversi6n en detritos hace disponible la materia orginica a muchos microorganismos. De acuerdo con de la Lanza (1981) las bacterias y 10s hongos son 10s agentes principales que utilizan 10s carbo- hidratos, grasas, celulosas y ligninas, transformando el tejido vegetal en protoplasma microbiano. Du- rante la descomposici6n, el material vegetal, ini- cialmente bajo en proteinas, es transformado en particulas con niveles mayores de proteinas de or- igen microbiano, como ha sido demostrado por Heald (1969) y Cundell et al. (1979). Este proceso fue observado en la degradacibn de hojas verdes de C. erectus, en el cual a partir de 10s 45 dias, tanto

el f6sforo como el nitrbgeno, se incrementaron constantemente. Fell y Master (1973) y Rodriguez (1989) encontraron resultados semejantes a 10s 20 y 5 dias de iniciada la degradaci6n del material, afirmando que la diferencia en el tiempo de degra- daci6n del material y el increment0 del f6sforo y nitr6geno en las hojas se debe a la abundancia en el contenido de celulosa y lignina, asi como a la colonizacih del material por 10s microorganismos.

APROVECHAMIENTO DB C. ERECTLIS-LOS bosques de mangles se explotan para la extracci6n de diversos productos maderables, mediante diversas pricticas silvicolas las cuales han sido extensivas en el sureste asiitico y, en menor medida, en Cuba y Venezuela (Holdridge 1940, Noakes 1955, McNae 1968, Walsh 1974, Mentndez et al. 1994). En el resto de America Latina, la explotaci6n de estos bosques se ha visto restringida a la extracci6n de madera para leiia y material para la construccibn de casas en las zonas rurales; estas pricticas han sido cada dia mis intensas, debido a1 crecimiento de la poblacibn, 10 que ha provocado una extracci6n masiva de 10s re- cursos de estos bosques (Sachtler 1973, Luna-Lugo 1976, Bodero 1994). La sobreexplotacibn de C. er- ectus y L. racemosa es el principal problema que afronta el humedal. La ptrdida del bosque es ace- lerada debido a la tala excesiva que se realiza en las iteas cercanas a la comunidad, &to retarda la re- generaci6n natural y se incremenca en la 6poca de sequia con la introducci6n de ganado vacuno y porcino que compactan el suelo y consumen 10s brotes nuevos. Tambitn la extracci6n excesiva del mangle botoncillo y blanco ha permitido una rip- ida colonizaci6n de 10s claros por A. germinans; tsta es una especie oportunista que prospera en las zo- nas abiertas donde la salinidad se ha elevado. Avi- cenia germinans no es utilizada por 10s leiiadores. Ademis, en 10s claros donde abunda la arena se han establecido otras especies vegetales como Prosopis juliyora e Hibiscus tiliaceus de nulo valor para la comunidad.

Otro problema observado fue el desperdicio de productos maderables. Gran cantidad de postes, so- leras y troncos son abandonados en los bosques desputs de la llegada de las Iluvias, debido a la dificultad para extraer el material sobre el terreno inundado. La extracci6n excesiva de madera en al- gunos sitios ha convertido franjas amplias de mang- lares en bosques residuales con caracteristicas silvi- colas muy pobres. Esto ha traido como consecuen- cia que 10s leiiadores se vean forzados a utilizar ir- eas de manglar rnis grandes por unidad de tiempo, aumentando el esfuerzo por unidad de ingreso para

132 Tovilla Hernandez y de la Lanza Espino

suplir sus necesidades. Estas pricticas tambikn han afectado ireas del bosque con un valor muy alco en germoplasma, las cuales son productoras de gran cantidad de semillas necesarias para la recuperaci6n natural del manglar. Finalmente, la tala excesiva ha tenido repercusiones notables sobre las Areas dedi- cadas a la pesca artesanal, las cuales se han reducido en forma sustancial durante 10s liltimos cinco aiios (Tovilla y Moya 1995).

La demanda por la madera ha provocado un increment0 en su costo. En 1990 la docena de varas de 3.0 m de largo de esta especie se cotizaba en un peso ($0.10 de d6lar). Cinco aiios mis tarde, cada vara posee el mismo costo. Esta problemitica se presenta en mayor o menor medida en otros paises de Latinoamkrica (Abrego 1994, Hurtado 1994, Osorio 1994, Rodriguez 1994).

Conocavpus erectus presenta una producci6n con- stante de flores y semillas a lo largo del aiio v una tasa de geminaci6n muy baja; sin embargo, las plantas poseen una tasa de sobrevivencia alta des- puts del primer aiio de vida y una velocidad rhpida de crecimiento hasta la primera floraci6n. Esta es- pecie presenta una producci6n de hojarasca muy cercana a1 rest0 de las especies de mangles. Esta production es resultado de la ripida renovacibn del material foliar en 10s irboles. Este material presenta una degradaci6n lenta cuando cae a1 suelo en am- bientes de reducida dinimica. La degradaci6n del material permite liberar importantes caniidades de materia orginica, base de la cadena tr6fica de este humedal. Esti adaptada a ocupar terrenos sin in- undacibn y con alto contenido de arena, donde otras especies no prosperan; esta situaci6n le per- mite colonizar constantemente la zona de dunas frente a1 mar.

El aprovechamiento de esta especie es desigual, 10s bosques mis lejanos se encuentran sin explota- ci6n, mientras que las ireas aledatias a la comuni- dad presentan un aprovechamiento excesivo. A cor- to plazo, deben realizarse pricticas de reforestaci6n en 10s sitios mis afectados. Para una explotaci6n a

mediano plazo es conveniente establecer parcelas reforestadas con densidades elevadas de plantas. En C. erectus, 10s resultados obtenidos, indican que a 10s 18 a 22 meses se puede extraer madera para la construcci6n de cercas. Posteriormente, a 10s 40- 48 meses se puede explotar nuevamente la parcela, utilizando 10s tallos mas gruesos como soleras y vi- gas. En Barra de Tecoanapa, 10s bosques mejor de- sarrollados y sin explotaci6n de C erectus, pueden contener hasta 105 m3lha de madera, la cual puede ser explotada en forma adecuada rotando constan- temente 10s sitio de extracci6n. Este mktodo de ex- traccibn se ha utilizado desde principios de siglo en el sureste asiitico con otras especies de mangles como Rhizophora apiculata y Bruguiera parviflora, en las cuales el primer aprovechamiento de las par- celas se realiza a 10s 15 y 20 aiios de iniciada la plantacibn (Hamilton y Snedaker 1984, Snedaker y Getter 1985). Estudios recientes recomiendan re- ducir estos periodos a 12/13 y 17/18 afios (Khoon y Eong 1995).

El crecimiento ripido de C. erectus puede ser ventajoso sobre otras especies de irboles maderables de crecimiento lento en el Area de estudio. Por ejemplo, Ebebuia rosaea, es una especie cuya mad- era se utiliza en el Area en forma similar a1 mangle botoncillo; sin embargo, 10s irboles s610 se pueden explotar despuks de ocho afios. Otros ejemplos en el area son Cocoloba barbadensis Jacq., Guazuma ulm;folia y Gunipa americana. La calidad y dureza de la madera de esta especie la hace susceptible de otros usos. Deberi establecerse un plan de manejo, asi como programas de reforestacibn y educacibn ambiental para que la comunidad puedan explotar y preservar 10s recursos del manglar en forma ade- cuada.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la colaboraci6n de las siguientes personas: Sr. Hip6lito Bibiano Garcia panguero oficial, a la Sra. Minerva DCrez por su hospitalidad desinteresada, a 10s Biol. Eladio y Enoch Gonzllez Angelito quienes participaron ampliamente en el trabajo de campo. Final- mente a la Biol. Pesq. D. Edith Orihuela Belmonte por su apoyo en la elaboraci6n de grlficas y figuras.

LITERATURA CITADA Amrc.o, F. C. 1994. Situaci6n de 10s bosques salados en el Salvador. In D. 0. Suman (Ed.). El ecosistema de Manglar

en America Latina y la cuenca del Caribe: su rnanejo y conservaci6n, pp.115-124. Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, Universidad de Miami, Miami Florida and The Tinker Foundation, New York, New York.

Aivmtr, E J. 1982. Caida de hojarasca en una selva hhmeda tropical de 10s Tuxtlas Veracruz. TCsis de Biologia. Facultad de Ciencias, UNAM, MCxico.

Ecologia y Aprovechamiento de Conocarpus erectus 133

BLAS~:~, F. 1984. Taxonomic considerations of the mangrove species. In S. C. Snedaker and J. G. Snedaker (Eds.). The mangrove ecosystem: research methods, pp. 81-91. UNESCO, Paris, France.

BODFRO, A. 1994. Los manglares de Ecuador. In D. 0. Suman (Ed.). El ecosistema de Manglar en America Latina y la cueiica del Caribe: su manejo y conservacibn, pp. 100-1 14. Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, Universidad de Miami, Miami Florida and The Tinker Foundation, New York, New York.

Ciiou, S. C., AND W. E. BOCWH. 1994. Prolonged inundation and ecological changes in an Avicennia mangrove: implications for conservation and management. Hydrobiologia 285: 237-247.

CINI 'R~N, G., Y Y. N. SCHAEI,I.CK. 1983. Introduccibn a la Ecologia del Manglar. Oficina Regional de Ciencia y Tecnologia de la Unesco para Amtrica Latina y el Caribe- ROSTLAC, Montevideo, Uruguay, 104 pp. , ANL) - . 1984. Methods for studying mangrove structure. In S. C. Snedaker and J. G. Snedaker (Eds.). The mangrove ecosystem: research methods, pp. 91-1 13. UNESCO, Paris, France.

C~NLIELL, A. M., M. S. BROWN, R. SrANrwm, A N D R. M1Tcrim.L. 1979. Microbial degradation of Rhizophora mangle leaves immersed in the sea. Estuarine and Coastal Mar. Sci. 9: 281-286.

DAY, J. W., W. H. CONNER, F. LEY-LOU, R. H. DAY, AND N. A. MACIIADO. 1987. The productivity and descomposition of mangrove forest, Laguna de Tkrminos, Mexico. Aquat. Bot. 27: 287-284.

DE LA LANZA, E. G. 1981. Importancia de la materia orginica en 10s sedimentos de la Laguna de Huizache-Caimanero, Sinaloa, Mtxico. Tesis Doctoral. (Oceanogr. Biol. Pesquera) CCH, UNAM, Mexico.

ESIJINOZA, M., I? SANCI im Y E. MUNOT,. 1981. Valor energetic0 de tos detritus y algunos aspectos sobre la productividad y degradaciitn de Rhizophora mangle, en tres mnas del manglar de la Bahia de la Paz, B.C.S., Inf. del Labor- atorio CIB: 137-179.

FI:.I.I., J. W., A N D I. M. MASTER. 1973. Fungi associated with the degradation of mangrove (2. mangh, leaves in south Florida. In H. L. Stevenson and R. R. Colwell (Eds.). Estuarine microbial ecology, pp. 455466. University of South Carolina Press, Columbia, South Carolina.

GOI.I.EY, F. R., H. 'r. ODUM, A N D R. F. WILSON. 1962. The structure and metabolism of a Puerto Rican red mangrove forest in May. Ecology 43: 1-19.

HAMII.TON, L., AND S. C. SI\IEDAKER. 1984. Handbook for mangrove area management. IUCN, UNESCO, East-West Center, Honolulu, Hawaii. 123 pp.

Him D, E. J. 1969. The production of organic detritus in a south Florida estuary. Ph.D. Dissertation. University of Miami, Miami, Florida. . 1971. The production of organic detritus in a south Florida estuary. University of Miami. Sea Grant Tech. 13ull. 6, Miami, Florida. 110 pp. , M. A. RoEssLm, A N i i G . L. BEAIIIXLEY. 1979. Litter production in a southwest Florida black mangrove community. In Proceedings Florida Antimosquito Association 50th Meeting, pp. 24-33.

HERNANL>EL, A., Y K. P. MULLEN. 1975. Observaciones sobre la productividad primaria neta en un sistema de manglar- estuarino (Guapi-Colombia). In Mem. I1 Simposio Latinoamericano de Oceanografia Biolbgica, pp. 89-98. Cumani, Venezuela.

Hoimiuixk, L. R. 1940. Some notes on the mangrove swamps of Puerto Rico. Caribb. For. 1: 19-39. HLJIUAIIO, N. G. 1994. Estudio de caso: manejo y us0 adecuado de 10s recursos del manglar en Estero Real Nicaragua.

In D. 0. Suman (Ed.). El ecosistema de Manglar en America Latina y la cuenca del Caribe: su manejo y conservaci6n, pp. 168-175. Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, Universidad de Miami, Florida & The Tinker Foundation New York, New York.

JAIIL>I:I, J. E., A. A. SALDANA Y M. T. BAiuwia. 1987. Contribuci6n a1 conocimiento de la ecologia de 10s manglares de la laguna de Ttrminos Campeche, Mtxico. Ciencias Marinas 17: 24-35.

KI iwm, G. W., AND 0. J. EONG. 1995. The use of demographic studies in mangrove silviculture. Hydrobiologia 295: 255-26 1.

I,nsmr;s, 0. L., Y 'r. AYMERICH. 1992. El bosque tropical semideciduo del Parque La Guira Cuba 11. Evaluaci6n de diferentes nlimeros de colectores para determinar la producci6n de hojarasca. Ciencias Biol6gicas 24: 1 1-24.

LLJCO, A,, G. C i N I " I 6 N Y C. GOENAGA. 1980. El ecosistema de manglar bajo tensi6n. In Memorias del Seminario sobre Estudio Cientifico e Impacto humano en el ecosistema de manglares, pp. 261-285. UNESCO, Montevideo, Uruguay.

LLJNA-LUGO, A. 1976. Manejo de manglares en Venezuela. Instituto Forestal Latinoamericano de Investigaciitn y Capacitaci6n. Merida, Venezuela 50: 41-56.

MCNAE, W. 1968. A general account of the fauna and flora of mangrove swamps and forest in the Indo-West-Pacific region. Adv. Mar. Biol. 6: 73-270.

M r ~ f i ~ ~ r . 7 , . L. C., A. S. PRIECO Y R. C. VANDEMA. 1994. Guanal: una propuesta de plan de manejo integrado a 10s manglares. In D. 0. Suman (Ed.). El ecosistema de Manglar en America Latina y la cuenca del Caribe: su manejo y conservacibn, pp. 85-98. Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, Universidad de Miami, Florida & The Tinker Foundation New York, New York. , y- . 1994. Los manglares en Cuba: ecologia. In D. 0. Suman (Ed.). El ecosistema de Manglar en America Latina y la cuenca del Caribe: su manejo y conservaci6n, pp. 85-98. Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, Universidad de Miami, Miami Florida and The Tinker Foundation, New York, New York.

M I ~ A C I I I , D., R. PANNIER, Y F. PANNIER. 1980. Estudio de algunas caracteristicas de las estrategias de propagaci6n e implantacibn de Conocarpus erectuf L. In Memorias del Seminario sobre el Estudio Cientifico e impacto humano en el ecosistema de manglares, pp. 137-142. UNESCO, Montevideo, Uruguay.

134 Tovilla Hernandez y de la Lanza Espino

NMXON, L. N. 1980. La producci6n de hojarasca en el manglar ribereiio del Espiritu Santo. ’Itsis Maestria, Uni-

NOAKFS, 1). S. P. 1955. Methods of increasing growth and obtaining natural regeneration of the mangroves type in

OIXIM, W. E., ANI) E. J. HEAID. 1975. Mangroves forests and aquatic productivity: chapter 5. In J.

versidad de Puerto Rico, No Piedras, Puerto Rico.

Malaya. Malay. For. 18: 23-30.

Snedaker (Eds.). An introduction to land-water interactions, pp. 206-269. Springer-Verlag Series, New York, New York.

O s o ~ r o , 0. 1994. Situaci6n de 10s matiglares en Panama. In D. 0. Suman (Ed.). El ecosistema de Manglar en Aidrica Latiiia y la cuenca del Caribe: su manejo y conservacibn, pp. 2 18-228. Rosenstiel School of Marinc and Atmospheric Science, Universidad de Miami, Miami Florida and The Tinker Foundation, New York, New York.

poor, I].’]., A. E. LUGO, A N l j s. c . S N I ~ A K B I I . 1975. Litter production in mangrove forests of southern Florida and Puerto Rico. In G. Walsh, S. C. Snedaker, and H. Teas (Eds.). Proceedings of the international symposium on the biology and management of mangroves, pp. 213-137. University of Florida, Gainesville, Florida.

Ror>~ ic l~ tz , D. 1994. Situaci6n actual de 10s mangles en Venezuela. In D. 0. Suman (Ed.). El ecosistema de Manglar en Ainkrica Latiiia y la cuenca del Caribe: su manejo y conservaci6n, pp. 218-228. Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, Universidad de Miami, Miami Florida and The Tinker Foundation, New York, New York.

ROI>R~G~JKL, M. M. A. 1989. Estudio in situ de la degradaci6n de la hal6fita Sulicorniu subterminalis y su relaci6n con 10s mecanisinos de rriovilizacihti de nutrientes atravCs de la interface sedimento-agua cn el sistema lagunar de Caimaiiero Huizache Sinaloa, Mtxico. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias, UNAM, Mtxico.

SAC:I rri.ix, M. 1973. Inventario y fomento de 10s recursos forestales: Repliblica Dominicana, inventario forestal, PNUD-FAO. FO: SF-DOM 8 Informe Ttcnico 3, Roma, Italy.

SAi.Nc;rm, P., A N I > s. c. SNEL)AKEII. 1993. Pantropical trends in mangrove above-ground biomass and annual litterfall. Oecologia (Berl.) 96: 293-299.

SI’MPI I.., J. C:. 1970. The distribution of pubescent leaved individuales of Conocurpus erectus (Combretaceae). Rhodora 72: 544-547.

SNI.I)AKI;R, S., Y C. D. GI:.ITER. 1985. I’autas para el manejo de 10s Kecursos Costeros. National Park Service U.S. Department of the Interior and U S . Agency for International Development, North Carolina.

‘l’i:As, H. 1979. Silviculture with saline water. In A. Hollaender (Ed.). The biosaline concept, pp. 117-140. Plenum Publishing, New York, New York.

TOMI.INSON, P. 13. 1986. ’The botany of mangroves. Cambridge University Press, Cambridge, England. 413 pp. TOVILLA, H. C., Y E. A. GONZALEL. 1994. Producci6ii de hojarasca del manglar en tres sistemas lagunares del Golfo

de Mtxico y el Pacifico. In Graiides Temas de la Hidrobiologia: 1.0s Sistemas Litorales, UAMI-UNAM 2: 87- 103. , Y M. J. V. MOYA. 1995. Explotaci6n de 10s recursos del manglar por la comunidad de Barra de Tecoanapa Guerrero, MCxico. In Mem. I11 Congr. La etnobiologia en el conocimiento y conservaci6n de 10s recursos naturales y culturales, pp. 221-234. Agosto de 1995, Toluca Edo. Mex.,UAEM-UNAM, Instituto de Biologia, Mtxico.

Twrr LL:Y, R. K. 1980. Organic exports from black mangrove forests in south Florida. Ph.D. Dissertation. Universicy of Florida, Gainesville, Florida. , A. E. IJJGO, AND C. PATTERSON-~[JCCA. 1986. Litter production and turnover in basin mangrove forests in southwest Florida. Ecology 67(3): 670-683.

WALSII, G. E. 1974. Mangroves: a review. In R. Reimhold and W. Queen (Eds.). Ecology of halophytes, pp. 51-174. Academic Press, New York, New York.