"Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle: le système du monde de P. Redento Baranzano...

Transcript of "Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle: le système du monde de P. Redento Baranzano...

DISCUSSIONS COPERNICIENNES AU DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE : LE SYSTÈME DU MONDE DU P. REDENTO BARANZANO,

ENSEIGNANT EN SAVOIE

MICHELA MALPANGOTTO*

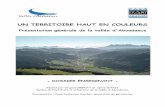

Portrait de Baranzano.

1. Introduction

D’habitude, la “ révolution copernicienne ” est présentée à travers les faitssaillants qui l’ont marquée et l’attention est portée sur les personnages d’enver-gure qui, comme Galilée, Kepler, Brahe, Ursus, Bellarmin ou Clavius, ont animéle débat ouvert en 1543 par l’édition du De Revolutionibus orbium coelestium deNicolas Copernic. Cette contribution propose de prendre en compte ce mêmesujet, la “ révolution copernicienne ”, selon un point de vue un peu différent enadressant l’attention au contexte, moins connu, moins étudié, et pourtant impor-tant lui aussi, de tous ceux que l’on pourrait appeler les “ gens communs ”, àsavoir tous ceux qui, suite à l’édition du De Revolutionibus, ont été obligés de

* CNRS, UMR 8630 “ Systèmes de référence temps-espace ”Observatoire de Paris61 Avenue de l’Observatoire75014 ParisFrance

370 Michela Malpangotto

faire leur choix. On peut penser notamment aux enseignants en astronomie et enphilosophie naturelle qui ont dû choisir de faire connaître ou non à leurs élèvesles découvertes surprenantes et étonnantes de Galilée ; de présenter ou nonl’héliocentrisme et, si oui, en quels termes ? Pour en dire qu’il s’agissait d’uneidée absurde à rejeter tout à fait ? Que ce n’était qu’une hypothèse mathématiqueutile pour sauver les apparences et les phénomènes célestes ? Ou bien qu’ils’agissait du vrai système du monde ?

Dans ce contexte la figure du père barnabite Redento Baranzano (SerravalleSesia 1590-Montargis 1622) se fait remarquer.

R. Baranzano, Uranoscopia, pars secunda, p. 63.

Giovanni Antonio Baranzano naît le 4 février 1590 à Serravalle Sesia, dans leduché de Savoie1.

Âgé de 18 ans en 1608, il entre dans la Congrégation religieuse des clercsréguliers de Saint Paul, mieux connus sous le nom de Barnabites, où il devientnovice et prend le nom de Redento. Il suit la formation habituelle chez les Bar-nabites, à savoir spirituelle, théologique et culturelle, dans les Collèges de Monza,

1. Aujourd’hui ville italienne qui fait partie de la province de Biella. La date de naissance deBaranzano est connue grâce à l’acte de naissance conservé dans les archives de la mairie de SerravalleSesia, mais elle est également inscrite dans le schéma de l’horoscope du Barnabite, dressé par lui-même et publié à la page 63 de la deuxième partie de l’Uranoscopia. Toutes les reproductions desimages de l’Uranoscopia sont tirées de l’exemplaire de la biblioteca civica Berio di Genova.

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 371

de Sant’Alessandro et de San Barnaba à Milan, ainsi que dans celui de Pavie2. En1615, avant d’être admis au sacerdoce3, il est le seul diacre affecté à la Maisond’Annecy, très probablement en raison d’une bonne connaissance de la languefrançaise4. C’est dans cette ville du Duché de Savoie que résidait l’évêque deGenève5, François de Sales. Celui-ci, soucieux de diffuser les enseignementschrétiens chez les jeunes dans une période particulièrement difficile pour son dio-cèse, notamment en raison des luttes protestantes, avait fait appel à la Congréga-tion des Barnabites pour assurer cet enseignement au Collège Chappuisien àpartir de 16146.

Le père Redento fut à la fois un fervent prêcheur dans un diocèse difficilecomme l’était celui de Genève à cette époque, un diplomate engagé dans la fon-dation de nouveaux collèges barnabites en France, un astronome intéressé parl’observation du ciel, un savant d’envergure sensible aux réflexions ouvertes par

2. Baranzano devient novice au Collège de Monza où il reste un an pour recevoir sa formationreligieuse. Il poursuit ensuite ses études studia humanitatis pendant l’année scolaire 1609-1610 auCollège de Sant’Alessandro à Milan, où il suit les cours de rhétorique et d’hébreu. Les studia humani-tatis terminés, Baranzano est affecté à la Maison mère des Barnabites, San Barnaba, à Milan. Il y restejusqu’en 1613 lorsqu’il est envoyé au Collège de Pavie pour terminer ses études théologiques. Mal-heureusement, la dispersion des Actes de la Maison de Pavie pour les années du séjour de Baranzanoempêche l’acquisition d’informations plus précises concernant les cours qu’il y fréquentait et sesenseignants : cela serait précieux surtout pour mieux connaître sa formation astronomique. Pour plusde précisions sur cette partie de la vie de Baranzano tel qu’on peut la reconstituer à partir des docu-ments des Archives historiques des pères barnabites, voir Michela Malpangotto, “ Tradizione aristote-lico-tolemaica e novità copernicane nell’Uranoscopia di P. Redento Baranzano ”, dans L. Giacardi, M.Mosca, O. Robutti (éds.), Conferenze e seminari dell’Associazione Subalpina Mathesis 2006-2007,Torino, 2007.

3. Le 14 novembre 1615, l’assistant et vicaire général de Milan admettra Baranzano au sacerdocesuite à la lettre patente envoyée par le père supérieur d’Annecy, Simpliciano Fregoso, voir ASBR, R.4(Acta Praepositi Generalis), c. 165r, Die XIV Novembris 1615. Grâce au Status personarum des clercsréguliers de Saint Paul, actuellement conservé dans l’Archive historique des Barnabites à Rome, onapprend que Baranzano est ordonné prêtre à Annecy par l’evêque de Genève, François de Sales : Sac-erdos ordinatus ab episcopo Genevensi, in civitate Aniciense in Sabaudia (ASBR, E.2 (Status per-sonarum), c. 373r).

4. Afin de résoudre le problème posé par la nécessité de savoir s’exprimer couramment en languefrançaise pour la communauté de la Maison d’Annecy, le père général Giovanni Antonio Mazentarassure le père supérieur d’Annecy avec la promesse de sujets français soggetti francesi ou de pèresayant une bonne connaissance de cette langue. Il est en effet convaincu que, au delà de l’activitéd’enseignement lors de laquelle le latin sera toujours employé, il est préférable d’acquérir pour laprédication une bonne maîtrise de la langue française car elle sera mieux comprise et par conséquentplus utile pour attirer les fidèles au catholicisme : [è bene] apprendere buona lingua francese, perchèè meglio intesa et gioverà altrove ; et se bene nelle schole basterà la lettione [in latino], ad ogni modoper guadagnar anime conviene nella volgare farsi intendere (ASBR, Epistolario Generalizio, serie I,vol. XVIII, cc. 452-453, 15 décembre 1614). Pour plus de détails concernant la présence des pèresbarnabites en Savoie, voir l’étude très précise et complète de Mauro Regazzoni, “ Presenza dei Barna-biti in Savoia al tempo di S. Francesco di Sales ”, dans Barnabiti Studi, 15 (1998), p. 213- 335.

5. Le Conseil général de Genève établit, par le vote du 21 mai 1536, le passage définitif au pro-testantisme et l’indépendance de Genève de la souveraineté temporelle et spirituelle de l’évêque-prince. En conséquence, au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, l’évêque de Genève fixera sonsiège à Annecy.

6. Pour plus de précisions au sujet de la fondation de la Maison des pères barnabites à Annecy,voir Mauro Regazzoni, “ Presenza dei Barnabiti in Savoia al tempo di S. Francesco di Sales ”, dans Barnabiti Studi, 15 (1998), p. 213- 335. Pour de riches informations concernant plus précisémentl’histoire et l’organisation du Collège Chappuisien d’Annecy, voir M. Rebut, “ Le Collège Chappui-sien ”, dans La Revue Savoisienne , 103 (1963), p. 82-108.

372 Michela Malpangotto

les nouvelles problématiques philosophiques et scientifiques, ainsi qu’un ensei-gnant compétent. C’est précisément l’activité d’enseignement au Collège Chap-puisien d’Annecy qui est à l’origine de son entière production scientifique7

publiée entre 1617 et 16208. Un traité de logique rassemblant les leçons donnéesau cours de l’année scolaire 1615-1616, est imprimé à Lyon en 1618 sous le titrede Summa philosophica anneciacensis. Le volume porte le privilège du Roi,“ donné à Paris ”, et l’approbation du frère Jacques Fodéré, docteur en théologieà Lyon. Un ouvrage consacré à la physique, discipline qui fut l’objet du coursdonné par le père Redento durant l’année scolaire 1617-1618, est imprimé à Lyonen 16199 sous le titre de Novae opiniones physicae. Ce volume porte égalementle privilège du Roy, “ donné à Paris ”, et est publié avec les autorisations de l’évê-que de Genève, François de Sales, (donnée à Annecy en février 1618) et du pré-posé général des Barnabites, Girolamo Boerio, (délivrée à Milan le 20 janvier1618)10, ainsi que celles des théologiens Pierre-François Jay et Jacques Fodéré.

Durant l’année scolaire 1616-1617, le père Redento donne un cours de philo-sophie naturelle consacré au De coelo, avec un succès tel que deux de ses élèves,le parisien Ludovic des Hayes et l’italien Giovanni Battista Muratori da Savi-gliano, rédigent des notes de ces leçons et ils mettent tout en place pour lespublier. C’est ainsi qu’est imprimée à Genève, au cours de l’été 1617, l’Uranos-copia seu de coelo, sans qu’aucune autorisation ne fût délivrée à l’imprimeur, etsans l’aval des autorités religieuses et des supérieurs de l’Ordre des Barnabites.

2. Présentation et objectifs de cette contribution

Le contenu de l’Uranoscopia témoigne de la part active que prend Baranzanoau ferment d’idées et à la recherche libre pour une disposition nouvelle des cieuxen cours à cette époque. Le système du monde proposé par Copernic – plus desoixante-dix ans auparavant – bouleversait l’ordre traditionnel de l’univers etreprésentait, avec les découvertes plus récentes, une nouveauté digne de considé-ration.

Le père Redento, désireux de donner à ses élèves une vision moderne et laplus au fait des connaissances en astronomie d’alors, introduit également dans soncours une présentation du système héliocentrique. Mais l’Uranoscopia paraît en1617 soit un an après le décret du 5 mars 1616 dans lequel la Congrégation res-ponsable de l’Index des livres interdits suspendait les ouvrages enseignant la doc-

7. Baranzano fut également l’auteur d’ouvrages de dévotion parmi lesquels on signale le Briefveet petite adresse, pour bien méditer la Passion de Nostre Seigneur Iesus-Christ publié à Lyon en 1618.

8. La tâche très ambitieuse que se donnait le père barnabite était la rédaction d’une Summa phi-losophica anneciacensis prenant son titre d’un hommage à la ville qui avait donné naissance et rendupossible cette entreprise à la fois didactique et éditoriale.

9. L’impression de l’ouvrage fut achevée le 30 octobre 1618 à Lyon chez Jean Pillehotte qui mar-quera la date de 1619 sur le frontispice.

10. Les copies manuscrites de ces trois permissions sont conservées dans ASBM, A.8, fasc. unico,n.28.

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 373

trine héliocentrique, ce qui engendrait un climat d’appréhension chez lescatholiques. Ce n’était donc pas le moment le plus favorable pour se déclarercopernicien ou tout du moins enseigner ce système du monde. Publiée dans laville de Calvin sans les autorisations des pères supérieurs de l’ordre religieux,l’Uranoscopia apparaît sérieusement compromettante et dangereuse pour lacongrégation des Barnabites toute entière et une forte pression est immédiatementfaite sur Baranzano pour qu’il se rétracte officiellement. Ce qu’il fait dans un écritimprimé sous le titre Nova de motu Terrae Copernicaeo iuxta Summi Pontificismentem Disputatio authore Reverendo Patre Don Redempto Baranzano11.

La problématique de cet épisode dans le contexte difficile et délicat qui secrée à cette époque, notamment au sujet des rapports entre science et foi, sembledigne d’une étude plus fouillée. L’examen soigneux des sources documentairesexistantes12 a permis de mieux éclairer, grâce à des résultats nouveaux, lesconnaissances acquises jusqu’à présent sur ce sujet.

11. Voir infra 8- Réflexions conclusives. 12. Au-delà de l’étude des œuvres publiées de Baranzano, grâce à la collaboration et à l’aide

généreuse des pères barnabites, l’accès aux Archives historiques de Milan San Barnaba et Sant’Ales-sandro et de Rome a été possible. Des documents inédits de grand intérêt pour cette recherche y sontconservés.

374 Michela Malpangotto

Le résultat est tout à fait inattendu et dément le jugement courant qui consi-dère Baranzano comme un “ copernicien convaincu ”. La personnalité forte et lesconvictions profondes du jeune enseignant se dessinent en effet plus clairement.Il trouve dans la rigueur du discours scientifique la confirmation de la validité desa propre pensée en arrivant même à formuler un système original du monde et àen légitimer la cohérence.

Le père Redento focalise l’attention sur les principes aristotéliciens quiavaient réglé les mouvements des sphères célestes et il trouve les raisons pour eninvalider la nécessité stricte. Toute cette réflexion lui permet de considérer libre-ment la théorie copernicienne, mais la nouveauté de ce système ne le convaincpas encore : il ne peut pas admettre que la Terre puisse errer dans une sphère sidistante du centre de l’univers. Ainsi, en réponse à cette théorie, il met au pointune théorie personnelle qui peut selon lui être la bonne solution pour sauver lesphénomènes : il s’agit de son alia via.

Cette contribution propose de faire ressortir les éléments essentiels de la pen-sée astronomique du père Redento, les jugements qu’il a lui-même élaborés surla question de systemate mundi, par rapport au système du monde traditionnel età celui de Copernic. Cela permettra non seulement de dévoiler les convictionsintimes de Baranzano, mais également leur cohérence qui s’exprime dans l’élabo-ration d’une vision personnelle de l’univers. Et comme une telle position origi-nale résulte de l’analyse conduite par le père barnabite sur les trois élémentsconstituant l’héliocentrisme – à savoir le Soleil au centre du monde ; la Terre quin’est pas au centre du monde ; la Terre pourvue de plusieurs mouvements –, ilsera possible au final de définir plus clairement les idées de Baranzano et de luirendre les spécificités de sa pensée en mettant en lumière les différences entre savision du monde et l’innovation révolutionnaire proposée par Copernic.

Afin de permettre au lecteur une vérification immédiate sur le contexte pluscomplet des différentes parties de l’Uranoscopia, sur lesquelles s’appuie demanière importante l’analyse présentée dans cette contribution, en appendice estprésentée l’édition critique de certaines sections de l’ouvrage de Baranzano13.

3. L’Uranoscopia seu De coelo

Les nombreuses informations et éléments de réflexion donnés par Baranzanoaniment le cours qu’il dispense au Collège Chappuisien d’Annecy. Cette richesseest à l’origine du vif désir, manifesté par les deux élèves, Giovanni Battista Mura-

13. Actuellement il n’existe aucune édition critique, ni traduction en langue moderne de l’œuvre deBaranzano. L’édition en appendice et toutes les traductions françaises insérées dans cette contributionsont dues à Michela Malpangotto. Au cours de l’article, pour toute référence aux passages édités dansl’Appendice les numéros des lignes concernées seront précisés. Pour tous les passages venant des par-ties non éditées de l’Uranoscopia ou de toute autre ouvrage, les références seront précisément indiquéeset les transcriptions reproduiront fidèlement l’orthographe, la distribution des majuscules et la ponctu-ation des sources originales anciennes et modernes. Seule l’emploi des u / v dans les œuvres anciennessera modernisé afin de rendre les textes plus aisément compréhensibles aux lecteurs de nos jours.

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 375

tori et Ludovic des Hayes, dans leurs préfaces, de diffuser ces leçons afin d’éviterla perte de toute cette masse de connaissances que l’enseignant réorganisait enune synthèse exhaustive pour ses élèves14.

L’Uranoscopia seu De coelo15 est en effet une œuvre d’une envergure remar-quable. Le volume, de plus de cinq cent pages, se compose de deux parties : dansla première, intitulée De Corpore coelesti in genere16, Baranzano présente l’ori-gine, la forme, et la nature des cieux en général, les parties qui forment chaquesphère et le nombre de sphères dont l’univers est composé ; dans la seconde, inti-tulée De Corpore coelesti in specie17, il porte l’attention sur les dernières misesà jour apportées au système astronomique traditionnel en s’arrêtant ponctuelle-ment sur chaque sphère céleste dont il présente l’étymologie du nom, la naturedes mouvements et la dynamique spécifique18.

La science des astres est présentée selon le style propre à la scolastique, c'est-à-dire à travers des quaestiones et des dubitationes, pour prendre en compte desproblématiques provenant à la fois des commentaires du traité De coelo d’Aris-tote et des Quaestiones in Genesim. Les thèmes abordés ici sont examinés selondes points de vue différents, allant des argumentations théologiques et philosophi-ques, jusqu’aux dissertations astronomiques et astrologiques. On y trouve destémoignages tirés des Écritures Saintes et des pères de l’Église, ainsi que les idéesde philosophes et d’astronomes, des plus anciens aux plus récents ; et tout celaest examiné par Baranzano afin de présenter ses propres réflexions et conclusions.

14. Giovanni Battista Muratori, Uranoscopiae studioso Salutem, Genève, 1617, p. 5 : [...] time-bam namque ne tam rarae et peregrinae opiniones firmissimis rationibus roboratae perpetui silentiitegerentur velo [...] ut ea quae ipse dicturus erat in tenebris, evulgarem in lucem, et quae praedica-turus in domo, enunciarem super tecta. Ludovic des Hayes, Uranoscopiae studioso Salutem, Genève,1617, p. 13 : [...] toti mundo iniuriam facere putabam, si intra domesticos parietes illa retinerem.

15. Le titre Uranoscopia, qui précède celui plus usuel de De coelo, fut choisi par Giovanni Bat-tista Muratori afin de mettre en évidence la caractéristique des hommes qui dressent des yeux attentifsvers les étoiles : [...] hominis inter caetera animalia capite ad coelum respiciente a summo naturaeauthore, quo caelum specularetur conditi, verum hieroglyphicum Uranoscopicum esse piscem. (Gio-vanni Battista Muratori, Uranoscopiae studioso Salutem, Genève, 1617, p. 7). Il s’inspire alors de lalittérature naturaliste de Pline, Atheneus et Galien, qui avaient parlé d’un poisson ayant, malgré sanature animale, une caractéristique physique commune aux hommes qui est d’avoir les yeux constam-ment dressés vers le ciel. C’est pourquoi il est nommé uranoscops ou coeli speculator : [...] mihi descientiae nomine cogitanti, venit in mentem Authorem licet Italum, Gallice coram illustrissimoGebenensis Ecclesiae Episcopo publice concionantem, ex Plinio, Athenaeo, et Galeno retulisse, quen-dam adinveniri piscem, qui ob oculos supra caput sitos, et recta in coelum semper erectos, Uranos-cops Graece, Latine coeli speculator nuncupatur, talesque se desiderare hominum mentes, et illarumpraecipuum munus esse. (Ibidem, p. 6) Par conséquent, selon l’élève de Baranzano, le terme Uranos-copia, même s’il est inusuel dans la littérature astronomique de l’époque, résumait une série d’élé-ments le rendant tout à fait adapté pour décrire en un seul mot toute la portée de l’ouvrage quirassemblait l’ensemble des leçons du père Baranzano tout en renvoyant également au nom choisi parTycho Brahe pour son observatoire sur l’île de Hven, à savoir Uraniborg : Propterea in eam statimdeveni sententiam, ut haec coelestis corporis Physica tractatio, Uranoscopia (ad quod statuendumceleberrimae illius Tychonicae in insula Haëna conditae artis Uranitargi (sic) me non parum iuvitdenominatio) seu caeli speculatio diceretur. (Ibidem, p. 7)

16. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, Genève, 1617, p. 19. Baranzano y expliquebrièvement le contenu des deux sections de son ouvrage. Le frontispice de la première partie se trouveà p. 17 : Uranoscopiae, seu De coelo Pars Prima in qua novo ordine, modo, et methodo coelestiapraedicata communiora explicantur.

17. Ibidem, Pars secunda, p. 12. Le frontispice de cette partie se trouve à p. 1 : Uranoscopiae seuDe caelo, Pars Secunda. In qua singularum sphaerarum essentia, natura, proprietas, theoria, prae-dominium, distantia, magnitudo, motus, et status, brevibus exponitur.

18. Pour une description plus précise et détaillée du contenu, voir Giovanni Battista Muratori,Uranoscopiae studioso Salutem, Genève, 1617, p. 7-8.

376 Michela Malpangotto

L’ouvrage révèle ainsi non seulement une connaissance vaste et profonde, maisaussi un travail de réflexion et de jugement autonome accompli par l’enseignantsur le plus vaste panorama scientifique alors disponible. Mais ce qui rend cetouvrage véritablement vivant, c’est le témoignage qu’il nous transmet sur larichesse et la complexité du ferment qui animait l’astronomie à cette époque etcomme ce ne fut jamais le cas auparavant. Le père Redento présente l’ensembledes débats contemporains en prenant en compte et en examinant les orientationsde pensée les plus différentes. La richesse des références bibliographiques, ren-voyant à la production scientifique la plus actuelle, lui permet de comparer lesopinions des auteurs qui ont apporté de véritables contributions à la science desastres. Sa description de l’univers s’enrichit alors des nouveautés observées dansle ciel grâce à la lunette de Galilée, cet instrument encore controversé à l’époque,qui avait révélé des choses jamais vues auparavant comme les tâches lunaires, lessatellites de Jupiter, la nature de la Voie lactée ; la précision des observationseffectués par Tycho Brahe à Uraniborg – rendue possible au moyen d’instrumentstraditionnels mais fixes, de grandes dimensions et perfectionnés par Brahe lui-même – met à disposition de la communauté scientifique de meilleures donnéesque Baranzano reproduit dans son Uranoscopia afin de les comparer avec lesrésultats coperniciens des Tabulae Prutenicae, mais aussi avec les valeurs plustraditionnelles de Jean Fernel ou Francesco Maurolico. C’est cependant dans sacapacité à examiner et à évaluer les différentes propositions de systemate mundique Baranzano révèle ses compétences techniques ainsi qu’une capacité très fineà identifier les éléments particuliers caractérisant des hypothèses qui diffèrent, neserait-ce que de façon très subtile :

– le système de la tradition aristotélico-ptoléméenne est alors présenté dans saversion la plus moderne, élaborée par Giovanni Antonio Magini et partagéepar Christophe Clavius19 ;

19. La présentation du système de Magini – géocentrique et géostatique à onze sphères en mou-vement –, insérée par Clavius dans son commentaire à la Sphère de Sacrobosco depuis l’édition de1593, est un modèle pour Baranzano lequel en reproduit des pages entières à la lettre dansl’Uranoscopia. Les temoignages les plus évidents se trouvent dans la deuxième partie de l’Urano-scopia : pour expliquer les deux librations assignées par Magini à la dixième et à la neuvième sphère,Baranzano maintient inchangé le texte de Clavius (cf. Redento Baranzano, Uranoscopia, Parssecunda, Genève, 1617, p. 37 et p. 42-43 et Christoph Clavius, In Sphaeram Ioannis de Sacroboscocommentarius, Mayence, 1611-1612, p. 36-37 et p. 39). Cette explication, plus qualitative et discur-sive, est ensuite complétée par des données techniques et des valeurs numériques dans la PlanetarumTheoria Copernimaginica, in Tabulas redacta rédigée par Baranzano et publiée dans la seconde partiede l’Uranoscopia, p. 190-208. Le père Redento y résume ad verbum le texte des Novae coelestiumorbium theoricae congruentes cum observationibus N. Copernici publiées par Magini en 1589, maisil le modifie pour le réduire à la forme de tables (Tabulae) en imitation aux Theoricae planetarumiuxta placita Alphonsinorum per tabulas digestae que Clavius avait publiées à la fin de son commen-taire de la Sphère de Sacrobosco (Christoph Clavius, In Sphaeram commentarius, Lyon, 1593, p. 532-551 ; le titre évoqué paraîtra dans des éditions successives). Cependant l’analogie entre ces deuxtables se réduit juste à la mise en page car le père barnabite rend cohérent ce que Clavius avait laisséinachevé. En effet, le Jésuite du Collège romain, même si depuis 1593 il avait accepté la solution deMagini et avait bien précisé le manque de validité du système à dix sphères d’“ Alphonse ”, avait gar-dé inchangé (de la prèmiere édition de 1570 à la dernière de 1611) l’appendice comportant les Theo-ricae planetarum per tabulas digestae proposant le système iuxta placita Alphonsinorum. Pour plusde précisions au sujet du changement d’opinion de Clavius dans son commentaire de 1593, voir infra4.2- L’origine et les développements du système traditionnel .

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 377

– le système de Tycho Brahe est présenté à travers les propres mots de sonauteur dans le De mundi aetherei recentioribus phaenomenis, auxquels Baran-zano ajoute également son analyse personnelle précise et fort critique20 ;

– on trouve également des références au système plus récent d’Antonio Loren-zini Poliziano qui, tout en respectant le géocentrisme, assigne à la Terre lesdeux mouvements de libration21 ;

– c’est cependant la nouveauté profonde proposée par le système copernicienqui influence dans une certaine mesure les conceptions astronomiques du pèrebarnabite, lequel consacre à ce système une longue section de son Uranosco-pia.

4. Baranzano et le système de la tradition aristotélico-ptoléméenne

4.1. An posita pluralitate coelorum ponendi sint undecim mobiles an decem annovem an octo

L’acceptation de la structure cosmologique et métaphysique aristotélicienneavait constamment été la base sur laquelle, au cours des siècles, s’étaient grefféstous les savants dont les choix et les orientations de pensée étaient fermementguidés par cet ensemble de normes et principes désormais consolidés. Cetteconscience se reflète dans la formulation utilisée par Baranzano pour structurer lecontenu de l’Uranoscopia, et notamment le texte qui précède et introduit la Dubi-tatio decima de la Quaestio tertia qui semble avoir été construit par le pèreRedento en fonction de ce qu’il voudra affirmer de ordine coelestium sphaera-rum22. La question “ Étant supposée une pluralité de cieux, faut-il admettre onze,dix, neuf ou huit [sphères] en mouvement ? ”23 qu’il donne comme titre à cettesection préliminaire possède une valeur à la fois dubitative et interrogative.D’après l’enseignant barnabite, la réponse n’est ni évidente, ni acquise : elle doitplutôt être le résultat d’une réflexion touchant les présupposés mêmes de cettequestion.

Avant d’aborder le problème de systemate mundi le discours de Baranzanorévèle une volonté délibérée de faire en sorte d’engendrer chez ses lecteurs-audi-teurs une suspension du jugement, une attitude libre de préjugés et conditionne-ments surtout en ce qui concerne un point crucial pour la considération parallèledes structures copernicienne et traditionnelle du monde : les sphères cristallinessupérieures au Firmament, élément qui se révèle être à la fois le plus solide et leplus fragile des débats en cours.

20. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars secunda, Genève, 1617, p. 186-189, renvoie précisé-ment à l’ouvrage de Tyco Brahe praestantissimus nostri aevi mathematicus libro secundo, de mundiaetherei recentioribus phaenomenis pagina centesima, octuagesima nona, novas adinvenit mundanisystematis hypotyposes, [...].

21. Anthonio Lorenzini, De numero, ordine, et motu coelorum adversus recentiores, Paris, 1606. 22. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, ligne 221.23. Ibidem, lignes 103-104.

378 Michela Malpangotto

Éliminées par Copernic, ces sphères avaient eu depuis toujours un rôle domi-nant dans la configuration plus générale de l’univers car elles étaient les respon-sables de tous les mouvements qui entraînaient de manière homogène le globecéleste entier. Les astronomes avaient constamment fait appel à ces sphères pourrendre compte des phénomènes qui s’étaient rendus manifestes au cours des siè-cles. Cela avait produit un univers progressivement croissant qui était passé deshuit sphères de l’univers d’Aristote, à neuf selon Ptolémée, dix selon les Alphon-sines, et onze d’après Magini, à la fin du XVIe siècle24.

Le père Redento reconnaît dans cette évolution le résultat des solutions adop-tées dans le respect constant d’une cosmologie conçue d’après la vision person-nelle d’Aristote25 comme conséquence logique d’une association naturelle demouvements et d’objets visibles.

4.2. L’origine et les développements du système traditionnel

L’évidence visuelle faisant remarquer huit mouvements aux huit corps céles-tes26 – les sept planètes et les étoiles fixes- a amené Aristote à leur associer autantde sphères pour lesquelles il établit que :

– les seuls mouvements possibles sont strictement circulaires et uniformes ;

– chaque corps simple ne peut avoir qu’un seul mouvement propre et naturel ;

– en vertu de la concentricité et de la contiguïté27, chaque sphère transmet sesmouvements par contact à la sphère inférieure qui les reçoit comme praeter-naturales.

En conséquence de quoi la huitième sphère, comportant les étoiles fixes,devient le Premier Mobile qui imprime le mouvement diurne en descendant à tou-tes les sphères célestes et fait ainsi accomplir à l’univers entier une rotation ver-tigineuse et silencieuse en vingt-quatre heures28.

La présentation donnée par Baranzano de l’évolution du système céleste suc-cédant à celle d’Aristote, semble vouloir mettre en évidence la façon dont, paranalogie avec la solution du Philosophe, les astronomes postérieurs ont été ame-nés à garder et respecter ce même mécanisme d’une rotation imprimée du conte-nant au contenu également pour tous les mouvements nouveaux qui seront relevésau cours des siècles et qui, comme le diurne, entraînent l’univers entier.

24. Ibidem, lignes 114-117. L’ouvrage de référence pour l’étude de “ la vie des sphères célestes ”est Michel-Pierre Lerner, Le Monde des sphères, Les Belles Lettres, Paris, 2008. Voir égalementEdward Grant, Planets, Stars, and Orbs, Cambridge University Press, Cambridge, 1994 (digitalreprint, 2009)

25. Pour les origines de cet univers comme “ gestation toute humaine ” voir Michel-Pierre Lerner,Le Monde des sphères, Les Belles Lettres, Paris, 2008, vol. I, p. 3 et suivantes.

26. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 13-16.27. Pour le problème de la continuité et de la contiguïté entre les sphères du monde, voir Michel-

Pierre Lerner, Le Monde des sphères, Les Belles Lettres, Paris, 2008, vol. I, p. 39-41.28. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 119-121.

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 379

Cependant, si Aristote pouvait disposer de huit objets et de huit mouvements,cette correspondance ne peut plus être biunivoque pour les astronomes suivantscar les mouvements observés deviennent plus nombreux que les corps célestesvisibles : la solutions qu’ils adoptent alors est de supposer qu’il existe des sphèressupérieures au Firmament, lesquelles, ne comportant aucun corps céleste, échap-pent à notre vue et sont parfaitement transparentes et “ cristallines ”29.

De cette façon, la perception du mouvement nouveau, appelé “ de préces-sion ”, amènera Ptolémée à ajouter une sphère ultérieure au dessus du Firmamenten envisageant un univers à neuf cieux où :

– la neuvième sphère devient le Premier Mobile qui transmet par contact à lahuitième et aux sept sphères planétaires la rotation diurne du levant au cou-chant autour de l’axe du monde, en faisant ainsi accomplir au globe célesteentier cette rotation vertigineuse en vingt-quatre heures ;

– à la huitième sphère, qui porte les étoiles fixes, est maintenant assigné lenouveau mouvement que Ptolémée croit se réaliser du couchant au levantautour de l’axe de l’écliptique, en faisant accomplir également aux sphèresinférieures cette rotation très lente en trente-six mille ans30.

Par la suite, la perception d’un nouveau mouvement global, dit “ de trépida-tion ” ou “ d’accès et recès ”, impliquera l’ajout d’une sphère anastre ultérieure,responsable de ce mouvement31. On arrive ainsi, depuis le XIVe siècle, à envisa-ger un univers à dix cieux : les sept qui portent les planètes, celui des étoilesfixes, et deux dépourvus d’astres dont la seule fonction est de transmettre leursmouvements aux sphères inférieures.

Au cours des siècles suivants, l’astronomie va connaître des périodes de criseprofonde car le modèle “ alphonsin ” de trépidation se révèle en fait inadéquat et

29. Les termes “ Firmament ” et “ cristallin ”, qui seront introduits après Ptolémée dans la tradi-tion latine chrétienne, sont employés ici en suivant l’usage de Baranzano, voir Redento Baranzano,Uranoscopia, Pars prima, ligne 127 et ligne 537, et Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars secunda,Genève, 1617, p. 33-34, p. 47-48.

30. Aucun nom n’est associé à ce mouvement qui, pour toute la tradition latine, est désignécomme la rotation d’une sphère céleste du couchant au levant autour de l’axe de l’écliptique. Baran-zano respecte cette tradition et se réfère toujours à ce mouvement en décrivant sa direction et son axe.Voir Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 121-124, et Redento Baranzano, Urano-scopia, Pars secunda, Genève, 1617, p. 48. Ce sera Copernic, dans le De Revolutionibus, qui nom-mera “ précession des équinoxes ” ce mouvement car, si pour l’astronomie traditionnelle il s’agissaitd’un déplacement de la première étoile de l’Ariès du couchant au levant, c'est-à-dire selon l’ordre dessignes et donc in consequentia, au contraire le système de Copernic voyait plutôt le point équinoxialse déplacer – alors que l’étoile de l’Ariès restait fixe et immobile – du levant vers le couchant, c’est-à-dire contra ordinem signorum et donc in praecedentia d’où le nom de “ précession des équinoxes ”,assigné par Copernic à cette rotation.

31. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 124-128. Baranzano, en suivant Clavius(voir Christoph Clavius, In Sphaeram commentarus, Lyon, 1593, p. 44-66), se réfère à ce modèlecomme à celui “ d’Alphonse ”. Pour une analyse de la paternité alphonsine et l’origine castillane desTables Alphonsines, voir José Chabas-Bernard R. Goldstein, The Alphonsine Tables of Toledo, KluwerAcademic Publishers, Dordrecht, 2003, et Emmanuel Poulle, “ Les Astronomes parisiens au XIVe siè-cle et l’astronomie alphonsine ”, dans Histoire littéraire de la France, t. 43, fasc. 1, 2005, p. 1-54.Pour une description de ce mouvement, voir James Evans, The History and Practice of AncientAstronomy, Oxford University Press, New York, 1998, p. 274-280.

380 Michela Malpangotto

incapable de rendre compte de plusieurs phénomènes – il suffit de penser au pro-blème de la durée de l’année allant de pair avec les nombreuses tentatives deréforme du calendrier. Cette insatisfaction croissante envers le système tradition-nel culmine au XVIe siècle avec la proposition révolutionnaire avancée par Nico-las Copernic.

Il est unanimement accepté que la publication du De Revolutionibus orbiumcoelestium en 1543 a obligé les astronomes européens à se confronter à soncontenu, ce qui a ouvert une période de réflexion encore jamais connue dansl’histoire de la cosmologie occidentale. À côté de la proposition héliocentrique,correspondant à un choix radical, l’ouvrage de Copernic offrait par sa richesseplusieurs possibilités d’exploitation allant de l’amélioration du calcul des tables– on pense par exemple aux Tabulae Prutenicae d’Érasme Reinhold – au travailsur la mise au point d’hypothèses alternatives de systemate mundi. C’est seloncette dernière approche que Giovanni Antonio Magini32 conçoit ses Novae coe-lestium orbium theoricae congruentes cum observationibus N. Copernici,publiées à Venise en 1589. Dans cet ouvrage, l’astronome bolonais accepte l’ana-lyse copernicienne des mouvements de la Terre et de son axe, mais il transfèreces quatre mouvements de manière spéculaire sur autant de sphères supérieures :il suppose ainsi un univers géocentrique et géostatique à onze sphères où la onziè-me devient le Premier Mobile qui transmet sa rotation diurne aux sphèresinférieures ; à la dixième et à la neuvième sont assignées les deux librations – queCopernic attribuait à l’axe terrestre – ; enfin à la huitième sphère est à nouveauassignée la “ précession ” de Ptolémée.

Cette phase finale de l’évolution du système traditionnel est présentée dansl’Uranoscopia avec les mots suivants :

“ Enfin, Magini, à l’aide de Copernic, prit connaissance d’un quatrièmemouvement du levant au couchant et du couchant au levant qu’il appelamouvement de libration, par conséquent il supposa onze sphères en mou-vement, Clavius, en considérant cela dans le premier chapitre de la Sphèrede Sacrobosco, changea l’opinion qu’il avait jusque là soutenue d’un uni-vers à dix cieux en mouvement, et cela pour abandonner, avec Magini, lemouvement de trépidation et supposer les deux [mouvements] de libra-tion ”33.

Dans ce passage, Baranzano introduit pour la première fois le nom de Coper-nic. Toutefois, il lui attribue un rôle secondaire et presque marginal : avec“ Magini à l’aide de Copernic ”, il fait remarquer l’emploi instrumental des résul-

32. De riches informations biographiques et scientifiques sur Magini, ainsi qu’une analyse de sesidées astronomiques, se trouvent dans Antonio Favaro, Carteggio inedito di Ticone Brahe, GiovanniKeplero e di altri celebri astronomi e matematici dei secoli XVIe XVIIe con Giovanni Antonio Magini,tratto dall'Archivio Malvezzi de' Medici in Bologna, Zanichelli, Bologna, 1886 (reimpr. Nabu Press,2010).

33. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 128-134.

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 381

tats coperniciens de la part de Magini, lequel, en les extrayant de leur contextenaturel, c’est-à-dire l’hypothèse héliocentrique, les a assujettis aux principes del’astronomie traditionnelle. Une astronomie profondément enracinée dans laculture occidentale, dont l’autorité de Clavius témoigne ici du pouvoir de persua-sion34.

Clavius, qui n’eut aucun rôle actif dans l’évolution des théories des sphèressupérieures, et dont la présence peut paraître inopportune dans ce contexte, a aucontraire un rôle de première importance dans la pensée de Baranzano, précisé-ment dans cette partie de son discours.

Les renvois fréquents au Jésuite du Collège romain dans l’Uranoscopia fontde celui-ci un point de référence et de confrontation important pour le père bar-nabite35. Tout au long de son activité d’enseignement, Clavius avait mis au pointl’édition de nombreux manuels parmi lesquels un commentaire de la Sphère deSacrobosco. Imprimé pour la première fois en 1570, cet ouvrage compte maintesrééditions dont le contenu est continuellement revu, enrichi et mis à jour parl’auteur lui-même jusqu’à la dernière édition datant de 161136. Toutes les ver-sions présentent comme valide le seul système du monde alors existant, à savoircelui “ d’Alphonse ”, à dix sphères. Ce n’est qu’après la publication de la contri-bution de Magini que finalement Clavius “ changea l’opinion qu’il avait jusque làsoutenue d’un univers à dix cieux en mouvement, et cela pour abandonner, avecMagini, le mouvement de trépidation ”. En effet, dans l’édition de 1593, le Jésuite

34. Sur Clavius et les positions des Jésuites vis-à-vis des problèmes posés par l’astronomie dansla période 1450-1632, l’ouvrage de référence reste Ugo Baldini, Legem impone subactis. Studi su filo-sofia e scienza dei Gesuiti in Italia 1540-1632, Bulzoni Editore, Roma, 1992. Voir également LuceGiard (éd), Les Jésuites à la Renaissance, système éducatif et production du savoir, Presses universi-taires de France, Paris, 1995.

35. Le commentaire de Clavius de la Sphère de Sacrobosco est un modèle sur lequel Baranzanoélabore ses propres leçons. Toutes les sections de l’Uranoscopia consacrées à l’astronomie tradition-nelle présentent une synthèse du contenu de la Sphère de Clavius en le reproduisant parfois à la lettre.Voir également supra n. 20.

36. Pour donner une idée du nombre de réimpressions, il suffit seulement de rappeler celles quiont été consultées pour cette étude : Rome, 1581 ; Rome, 1585 ; Venise, 1591 ; Lyon, 1593 ; Lyon,1594 ; Venise, 1601 ; Rome, 1606 ; et la dernière édition se trouve dans le troisième tome des ClaviiOpera mathematica, publiées à Mayence en 1611-1612. Cette dernière édition, publié l’année mêmede la mort de l’auteur, comporte également une dernière mise à jour. Clavius y fait état des nouveautésobservables dans le ciel grâce à la lunette et renvoie au Sidereus Nuncius publié par Galilée en 1610 :Nolo tamen hoc loco Lectorem latere, non ita pridem ex Belgio apportatum esse instrumentum quod-dam instar tubi cuiusdam oblongi, in cuius basibus compacta sunt duo vitra, seu perspicilla, quoobiecta a nobis remota valde propinqua apparent, et quidem longe maiora, quam reipsa sunt. Hocinstrumento cernuntur plurimae stellae in Firmamento, quae sine eo nullo modo videri possunt [...]Luna quoque, quando est corniculata, aut semiplena, mirum in modum refracta, et aspera apparet, utmirari satis non possim, in corpore Lunari tantas inesse inaequalitates. Verum hac de re consule libel-lum Galilaei Galilaei, quem Sidereum Nuncium inscripsit, Venetiis impressum anno 1610, in quovarias observationes stellarum a se primo factas describit. Inter alia, quae hoc instrumento visuntur,hoc non postremum locum obtinet, nimirum Venerem recipere lumen a Sole instar Lunae, ita ut cor-niculata nunc magis, nunc minus, pro distantia eius a Sole, appareat. Id quod non semel cum aliis hicRomae observavi. Saturnus quoque habet coniunctas duas stellas ipso minores, unam versus Orien-tem, et versus Occidentem alteram. Iuppiter denique habet quatuor stellas erraticas, quae mirum inmodum situm et inter se, et cum Iove variant, ut diligenter et accurate Galilaeus Galilaei describit(Christoph Clavius, In Sphaeram commentarius, Mayence, 1611-1612, p. 75).

382 Michela Malpangotto

ajoute une longue section : Sur le mouvement quadruple de la huitième sphèreselon l’opinion des astronomes plus récents37, dans laquelle il formule pour lapremière fois une critique sévère du modèle d’“ Alphonse ”. En effet, celui-cis’est révélé totalement inadéquat et incapable de rendre compte des phénomènesmêmes pour lesquels il avait été conçu. La gravité de la crise qui affecte lascience des astres, explique l’éloge qui introduit Copernic. Celui-ci est le restau-rateur éminent de l’astronomie, pour ne pas dire “ le nouveau Ptolémée, à qui lapostérité adressera toute son admiration et toute sa gratitude ” car à l’époquemoderne, il a sauvé l’astronomie en ayant finalement identifié et calculé les qua-tre mouvements qui entraînent le globe céleste entier38. Cependant, si la commu-nauté scientifique, dont Clavius se fait ici le porte-parole, reçoit de bon gré etavec reconnaissance ces résultats, elle refuse avec autant de conviction la solutionque Copernic a adoptée pour rendre compte de ces mêmes résultats. En effet,l’astronome polonais rend compte des phénomènes observés à travers un systèmenouveau où la Terre perd sa fonction de centre du monde et devient l’une des septplanètes, placée dans la quatrième sphère et pourvue de plusieurs mouvementsqui lui sont propres. Il s’agit d’hypothèses que Clavius juge “ absurdes et oppo-sées à l’opinion commune des hommes, pour ne pas dire téméraires ”39. Parconséquent, l’adverbe “ prudemment ”, par lequel il introduit la contribution deMagini, met en évidence le contraste net entre les extravagances de Copernic etla sagesse de l’astronome de Bologne qui, “ après avoir rejeté ces hypothèses ”des mouvements de la Terre, a concilié ces quatre mouvements et leur périodesétablies par Copernic, avec les hypothèses consolidées et universellement parta-gées par les philosophes et les astronomes. Des hypothèses en raison desquelless’impose la nécessité stricte de placer trois sphères au dessus du Firmament detelle façon que les onze sphères totales représentent pour Clavius la seule voieopportune pour sauver et rendre compte des phénomènes célestes certa ratione,

37. Christoph Clavius, In Sphaeram commentarius, Lyon, 1593, p. 64 : De quadruplici motu octa-vae sphaerae ex recentiorum Astronomorum sententia. Hactenus motum octavae sphaerae ex senten-tia Astronomorum, qui Alphonsum sequuntur, exposuimus, nunc de eodem ex nostra, et eorumsententia, qui Nicolaum Copernicum sequi malunt, disputabimus. Cette section, très longue, absentede toutes les éditions précédentes, y compris de celle de 1591, est ajoutée aux pages 64-78 de la ver-sion de 1593 et restera jusqu’à la dernière édition dans le Tome III des Opera mathematica, p. 33-42.

38. Ibidem, p. 67 : Quoniam igitur motus trepidationis phaenomenis quae variis temporibusobservata sunt, non solum non exquisite respondet, verum etiam pleraque eorum funditus evertit acdestruit, Nicolaus Copernicus Prutenus, nostro hoc seculo Astronomiae restitutor egregius, quem totaposteritas grato semper animo, tanquam alterum quendam Ptolemaeum celebrabit atque admirabitur,conferens suas cum omnium Astronomorum tum veterum, tum recentiorum observationibus, statuit ali-ter de motu octavae sphaerae esse philosophandum. Nam propter phaenomena, de quibus supra dic-tum est, tribuit octavo caelo quatuor motus diversos, praescriptis eorum periodis, sive tarditate, etvelocitate, una cum praeceptis, quibus ad datum tempus supputari possit et maxima Solis declinatio,et motus inaequalis stellarum fixarum, una cum anni magnitudine.

39. Ibidem, p. 68 : Quemadmodum autem quadruplicem istum motum octavae sphaerae, cumeorum periodis a Copernico praescriptis libenter recipimus, et amplectimur, ita modum quo in illisexplicandis utitur omnino reiicimus. Nam ut posteriores duos motus, seu potius librationes octavaesphaerae nobis ob oculos ponat, assumit absonas admodum et absurdas hypotheses et a communihominum sensu remotas, ne dicam temerarias, cum Solem statuat in mundi centro omnis motus exper-tem, terram autem multiplici praeditam motu, cum reliquis elementis ac lunari globo in tertio caelo,inter Venerem et Martem collocet.

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 383

et de façon telle que les hypothèses admises n’entraînent aucune conséquenceabsurde40.

4.3. Mise en cause des sphères supérieures

Le dogmatisme duquel, d’après Clavius, dérive l’univocité de la solution d’ununivers à onze sphères en mouvement ne convainc plus Baranzano qui s’arrêtesur une réflexion introduite par une question désarmante tant elle est simple etlogique : “ Peut-on sauver les apparences et les phénomènes à travers une alia

40. Ibidem, p. 68-69 : Quocirca prudenter Ioannes Antonius Maginus Patavinus vir doctissimus,reiectis hisce hypothesibus, et retentis motuum periodis quas Copernicus constituit, quadruplicemillum motum octavae sphaerae tueri ac defendere conatur per hypotheses usitatas, et ab omnibusAstronomis et Philosophis receptas : quippe qui terrestrem hunc globum omni carentem motu in totiusuniversi centro, ut ratio postulat, collocet. Sed quemadmodum ex Alphonsinorum et recepta ad hancusque diem Astronomorum sententia, propter tres motus in caelo octavo deprehensos, cogimur duoscaelos mobiles supra orbem octavum constituere, ut supra est expositum : ita nunc ut quatuor ineodem caelo octavo motus observatos tueamur, opus est supra illud non solum duos orbes mobilescollocare, sed tres, ut iam non solum decem caeli mobiles cum Alphonsinis, sed omnino undecimconcedendi sint, si phaenomena caelestia certa ratione et probabiliter, ita ut nihil absurdi ex assump-tis hypothesibus sequatur, servare velimus et tueri.

Il s’agit des dernières conclusions, connues par la voie de l’imprimerie, de la réflexion astrono-mique de Clavius. Elles sont en parfaite cohérence avec les considérations que Clavius exprime à pro-pos de la théorie de Copernic dès la première édition du commentaire de la Sphère de Sacrobosco dansla partie consacrée au problème des mouvements planétaires. Clavius reconnaît à Copernic le mérited’avoir conçu une voie nouvelle en mesure de sauver les apparences et corriger les périodes desmouvements : [...] potuit, ut erat ingeniosissimus, novam viam excogitare, qua illae apparentiae com-modius (ut ipse putabat) defendi possent, et periodi motuum aliqua ex parte emendari, quas iam ani-madverterat claudicare [...].

En ce qui concerne la variation de la distance des planètes par rapport à la Terre, le père jésuitemène une analyse très précise et fait remarquer la différence substantielle de l’approche du problème,à savoir que, à partir de l’observation du phénomène, les astronomes avaient adopté les excentriqueset les épicycles, alors que pour Copernic ce phénomène devient une conséquence naturelle de la posi-tion de la Terre dans la troisième sphère céleste : Idcirco enim Astronomi hos orbes excogitarunt, quiacerto certius ex variis phaenomenis deprehenderunt, planetas non ferri semper aequali distantia aterra. Quod quidem libenter Copernicus admittit, cum secundum eius doctrinam planetae semperinaequalem a terra habeant distantiam, ut patet ex positione terrae extra centrum mundi in tertiocaelo.

Les hypothèses ptoléméenne et copernicienne sont toutes les deux confirmées par les données desobservations. Selon Clavius, les deux hypothèses sont donc tout aussi acceptables l’une que l’autre.Ce qui pourrait engendrer un doute quant au choix de l’une ou de l’autre. Toutefois, cette possibilitéde choix s’évanouit au moment même où elle est prise en compte : Quod si positio Copernici nihilfalsi, et absurdi involveret, dubium sane esset, utri opinioni, Ptolemaeine, an Copernici potius, [...]adhaerendum esset. Sed quoniam multa absurda, et erronea in Copernici positione continentur, utquod terra non sit in medio Firmamenti moveaturque triplici motu, quod qua ratione fieri possit, vixintelligo, cum secundum philosophos uni corpori simplici unus debeatur motus ; et quod Sol in centromundi statuatur, sitque omnis motus expers, quae omnia cum communi doctrina philosophorum, etAstronomorum pugnant, et videntur iis, quae sacrae literae plerisque locis docent, contradicere, [...].Encore une fois, dans ce passage de Clavius, la force du dissentiment trouve la confirmation la plussûre dans l’autorité des astronomes et des Écritures Saintes avec un appel final au principe d’Aristoteselon lequel un corps simple ne peut qu’avoir un seul mouvement simple : c’est à travers ce principeque Clavius rend manifeste l’impossibilité de concevoir le triple mouvement que Copernic assigne àla Terre.

Toutes les citations sont transcrites à partir de Christoph Clavius, In Sphaeram commentarius,Rome, 1581, p. 436-437 ; on les retrouve dans toutes les éditions suivantes et notamment aux pages519-520 de l’édition de Lyon, 1593, et à la page 301 de la dernière édition dans le tome III de l’Operamathematica, Mayence, 1611-1612.

384 Michela Malpangotto

via, une voie différente de celle à onze cieux ? Je vais prouver que c’est bien pos-sible si l’on présuppose certaines précisions ”41. L’écho de la question initiale,“ Étant supposée une pluralité de cieux, faut-il admettre onze, dix, neuf ou huit[sphères] en mouvement ? ”42, se retrouve ici et l’enseignant barnabite revient surles principes qui ont déterminé cette machinerie complexe d’un monde à onzesphères. Sur ce point, Baranzano s’éloigne de Clavius et en focalisant l’attentionsur ces principes précisément, il établit que, loin d’être probati, ces principes doi-vent plutôt être reconsidérés avec une attitude critique et soumis à un réexamenobjectif visant à établir leur validité sur la base de leur actuation effective etconcrète dans la réalité céleste. Plus précisément, le principe fondamental de laphysique céleste impose que toute sphère, en tant que corps de nature simple, nepeut avoir qu’un seul mouvement propre, alors qu’elle peut recevoir – et trans-mettre à son tour – les mouvements lui provenant ab extrinseco. Cet “ axiome ”est fort restrictif et oblige à trouver l’explication des révolutions célestes à traversun autre principe, lui aussi fort restrictif, qui règle de manière rigide la dynamiquecommune aux sphères célestes. Les mouvements sont alors transmis par contactdes sphères plus externes en descendant à toutes les sphères inférieures. Ainsi, parexemple, la simple rotation diurne, produite comme mouvement propre du Pre-mier Mobile, se transmet progressivement, de telle façon que “ chaque partie duciel doit accomplir une circulation entière dans l’intervalle de vingt-quatreheures ”43. Cette synchronie parfaite du tout, conçue pour sauver les phénomènes,est un attribut nécessaire de la nature même du cinquième élément, l’éther, quirend le monde céleste de la sphère de la Lune jusqu’à la onzième sphère leroyaume de la perfection et de l’immutabilité.

Baranzano, comme l’atteste le contenu de l’Uranoscopia, était bien au courantdes témoignages des anciens observateurs du ciel et encore plus des nouveautésrécemment décelées sur la voûte céleste par ses contemporains44. L’apparitiond’étoiles nouvelles au cours des siècles, les découvertes récentes de Galilée qui,avec sa lunette, révèle l’existence des satellites de Jupiter, la forme de Saturnecomposée de “ trois corps ”, ou l’inégalité de la surface lunaire offrent des raisonsvalables pour mettre en doute l’actuation du fonctionnement parfait de cettemachinerie complexe du monde engendrée par la tradition. D’après le pèreRedento peuvent intervenir dans la réalité céleste des éléments d’imprécision, desfacteurs perturbants qui vont entraver ce processus de transmission des mouve-ments en raison, par exemple, de la résistance pouvant s’exercer entre une sphèreet l’autre, ou de la distance énorme venant s’interposer entre la sphère qui est à

41. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 137-139.42. Voir supra 4.1. “ An posita pluralitate coelorum ponendi sint undecim mobiles an decem an

novem an octo ”, An posita pluralitate coelorum ponendi sint undecim mobiles an decem an noveman octo.

43. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 140-144.44. Voir Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, Genève, 1617, p. 79-80 et Ibidem, Pars

secunda, p. 123-124, p. 126-127, p. 145-146.

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 385

l’origine du mouvement et celles qui le reçoivent progressivement, mais aussi dela nature même des corps mus.

Si la réalité ne se réalise pas selon la rigueur imposée par les principes, cesmêmes principes doivent alors être considérés comme totalement invalides et lanécessité, qu’ils imposent, de multiplier les sphères et les mouvements vient ainsià disparaître. Cela signifie qu’il est possible de concevoir un univers duquel dis-paraissent les cieux supérieurs au Firmament et il devient alors possible de pensersauver les phénomènes à travers l’immobilité de l’immense masse éthérée, enlaissant juste les astres en mouvements “ sans qu’aucune conséquence absurde nes’en suive ”45.

La réflexion préalable nécessaire à la formulation d’une réponse autonome àla question posée en ouverture, An posita pluralitate coelorum ponendi sintundecim mobiles an decem an novem an octo, a désormais été menée dans seslignes essentielles et Baranzano s’adresse en discours direct au lecteur pour met-tre en avant le fait qu’il a maintenant la liberté la plus totale pour choisir eligaslui-même le nombre de sphères dont l’univers est formé : onze si, avec la tradi-tion suivie par Magini, on veut assigner un seul mouvement simple à chaquesphère ; dix si l’on admet la possibilité d’assigner deux mouvements au mêmeciel ; neuf ou huit si l’on admet que les mouvements célestes puissent ne pas êtreparfaitement circulaires46.

Libéré de la nécessité qui impose l’existence des sphères supérieures au Fir-mament, le père Redento peut maintenant entamer la tâche qu’il s’était fixée etdonner finalement un nom à la voie alternative, l’alia via, que l’on peut envisageravec le même degré de possibilité accordé jusqu’alors à la voie traditionnelle : ils’agit de l’opinion de Copernic, sententia Copernici47.

5. Baranzano et le système de Copernic

5.1. De ordine coelestium sphaerarum

La vision paritaire des deux systèmes, traditionnel et copernicien, est immé-diatement rendue manifeste à travers l’évidence graphique de cette image qui,unique en son genre, ouvre cette partie du discours consacrée à l’ordre des sphè-

45. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 145-156. Dans cette remarque si pos-sunt, per destructionem huius principii ad quam nullum sequitur absurdum, salvare omnes apparen-tias cur multiplicandi erunt motus et caelestes orbes (Ibidem, lignes 148-151), Baranzano souligneque la destructio du principe traditionnel n’entraîne aucune conséquence absurde et ouvre donc la pos-sibilité de réduire le nombre de sphères célestes. On peut y reconnaître une attitude ouvertement polé-mique vis-à-vis de la conclusion de Clavius d’après qui l’univers à onze sphères était la seule manièrede sauver les phénomènes célestes sans entraîner de conséquence absurde : ita ut nihil absurdi exassumptis hypothesibus sequatur (Christoph Clavius, In sphaeram commentarius, Lyon, 1593, p. 68-69). Voir supra la partie conclusive du paragraphe 4.2- L’origine et les développements du systèmetraditionnel

46. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 170-192 et lignes 210-217.47. Ibidem, lignes 223-224.

386 Michela Malpangotto

res célestes en donnant une représentation claire des deux mondes qui coexistentde façon spéculaire sur la même sphère48.

Redento Baranzano, Urasnoscopia, Pars prima, Genève, 1617, p. 103 ; voir également Appendice, 1. 242-243.

La partie inférieure représente le système traditionnel avec la Terre au centre,les sept planètes et les quatre cieux supérieurs à savoir le Firmament, le Cristallin,le “ ciel de la première libration ”, et le Premier Mobile.

La partie supérieure représente le système de Copernic avec le Soleil au cen-tre, les sept planètes parmi lesquelles la Terre, entourée de la Lune, se trouve dansla quatrième sphère céleste. Comme le met très bien en évidence le vide de lalarge couronne circulaire externe, les cieux supérieurs au Firmament ont dis-paru49.

La présentation du système de Copernic reste essentielle. Elle se maintient àun niveau descriptif en mettant tout d’abord en évidence, de manière mêmeredondante, l’immobilité du Firmament dont le mouvement perçu par l’observa-teur terrestre n’est pas réel mais est plutôt le résultat de ce qui apparaît à la vued’un observateur placé sur une Terre en mouvement :

“ La huitième sphère ne bouge en aucune façon mais se tient immobile. Eneffet, quand une étoile se lève ou se couche pour nous, ce lever et ce cou-cher ne sont pas engendrés par le mouvement de la huitième sphère maispar le mouvement de la Terre, bien qu’il nous semble que ce soit celle-là

48. On n’a pas connaissance d’image semblable à celle-ci qui représente à la fois deux systèmesdu monde différents sur la même sphère. Cette image ouvre la section intitulée De ordine coelestiumsphaerarum (Ibidem, ligne 221).

49. Ibidem, lignes 237-242.

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 387

[la huitième sphère] qui se meut, de la même manière, ceux qui naviguentconsidèrent que les arbres, les villes et les régions défilent, et qu’eux-mêmes restent immobiles, alors que l’inverse se produit ”50.

La Terre perd sa fonction de centre immobile de l’univers pour acquérir unrôle actif dans la dynamique céleste. Au seul globe terrestre sont ainsi assignésplusieurs mouvements différents qui lui sont propres, à savoir :

– la rotation diurne qu’elle accomplit en vingt-quatre heures autour de sonaxe, du couchant au levant ;

– la révolution annuelle qu’elle accomplit en parcourant la quatrième sphèredu couchant au levant ;

– le mouvement “ de l’axe terrestre qui tantôt se meut vers le sud tantôt versle nord en changeant de déclinaison ” ;

– les deux librations51.

Ces mouvements sont décrits en expliquant la façon dont ils engendrent toutesles apparences et les phénomènes normalement observés, à savoir la distinctiondu jour et de la nuit qui dans les régions polaires durent six mois, le mouvementannuel apparent du Soleil tout au long des constellations du zodiaque, la variationdurant l’année des arcs diurnes et nocturnes à la même latitude, la succession dessaisons et la précession des équinoxes (mutatio aequinoctiorum)52.

L’analyse ainsi développée montre qu’il est possible d’attribuer à la théoriecopernicienne un degré de probabilité et de possibilité tout à fait équivalent àcelui de la sententia communis. Cela confirme et donne finalement raison àl’image d’ouverture qui présentait par symétrie ces deux opinions.

Toujours dans ce même esprit de rapprochement et de confrontation des deuxsystèmes, Baranzano focalise l’attention sur un point crucial touchant l’ordre dessphères célestes, de ordine coelestium sphaerarum, pour évoquer les argumentsqui ont été avancés en soutien à chacune de ces deux dispositions différentes del’univers : pour l’ordre traditionnel, restent valables les raisons rationes pro taliordine qui ont été confirmées et renforcées au cours des siècles, et que Baranzanoemprunte au commentaire de Clavius à la Sphère de Sacrobosco53 ; alors quel’ordre nouveau du monde est confirmé par les affirmations avancées par Coper-nic lui-même dans le premier livre du De Revolutionibus afin de confirmer sonopinion : Copernicus libro primo Revolutionum capitulo decimo et alibi pluribussupradictam sententiam confirmat54.

50. Ibidem, lignes 243-248.51. Ibidem, lignes 249-257 et lignes 290-292.52. Ibidem, lignes 258-289.53. Voir Ibidem, lignes 533-572.54. Voir Ibidem, lignes 312-366.

388 Michela Malpangotto

5.2. La critique de Baranzano à l’idée d’une Terre dans la quatrième sphèrecéleste

Dès que la communauté scientifique commence à considérer le système hélio-centrique non seulement comme une simple hypothèse mathématique, mais aussicomme une représentation réelle de l’univers, celui-ci devient une menace dange-reuse pouvant déstabiliser un cosmos établi et renforcé au cours des siècles. Laréaction est alors immédiate et correspond précisément aux attentes de Copernic,lequel avait bien prévu “ combien absurde ” aurait été estimé son discours55.

Les “ objections qui peuvent se dresser contre Copernic ” pour invalider sonsystème s’appuient, selon Baranzano, sur des raisons multiples et variées : ellespeuvent dériver de l’autorité des Écritures Saintes ; provenir de la faculté de nossens ; être tirées de l’analyse de la nature du mouvement – circulaire ourectiligne –, de la mobilité de la Terre, de l’ordre et de la position des sphèrescélestes, ou encore même provenir d’arguments tout à fait absurdes. Générale-ment, c’est précisément sur la base d’un mélange de toutes ces raisons que lathéorie copernicienne est jugée radicalement “ absurde ” dans son ensemble :

“ Comme les objections qui peuvent se dresser contre Copernic sont tiréessoit des Écritures Saintes, soit de notre vue, soit de la nature du mouve-ment, soit de la mobilité et de la place des sphères, soit de la comparaisonde la Terre avec les autres planètes, soit encore d’absurdités : en généralcette opinion est jugée absurde ”56.

Baranzano se fait le porte-parole de l’opposition générale en devenant à la foisinterprète et juge des critiques en train de se répandre dans le milieu scientifiqueet savant de son époque. Il prend soigneusement en compte les différentes objec-tions afin d’en révéler le manque de fondement, comme il le déclare lui-même :Quomodo solvantur ea quae proponantur contra Copernicum57. Les argumentsqu’il utilise sont tout à fait originaux et subjectifs, ils révèlent et mettent enlumière les convictions profondes du père barnabite quant à la théorie coperni-cienne dans ses trois composantes fondamentales : le Soleil au centre du monde,la mobilité de la Terre, la Terre dans la quatrième sphère céleste. Les argumentsqu’il développe, notamment à propos de la place assignée à la Terre dans la qua-

55. Nicolas Copernic, De Revolutionibus orbium coelestium, Ad Sanctissimum Dominum PaulumIII Pontificem Maximum Nicolai Copernici Praefatio in libros Revolutionum, Nuremberg, 1543, c.sign ij verso et iij recto ;. traduction en langue française par Alexandre Koyré, Des Révolutions desOrbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998, p. 33-34 : “ [...] lorsque je me représentais à moi-même com-bien absurde vont estimer cette αχροαμα ceux qui savent être confirmée par le jugement des sièclesl’opinion que la terre est immobile au milieu du ciel comme son centre [...] Comme donc j’examinaisceci avec moi-même, il s’en fallut de peu que, de crainte du mépris pour la nouveauté et l’absurditéde mon opinion, je ne supprimasse tout à fait l’œuvre déjà achevée ”. La référence à l’ “ absurdité ”de son opinion se retrouve également tout au long du livre premier du De Revolutionibus, voir notam-ment le chapitre V du livre I (p. 53-54 dans la traduction d’Alexandre Koyré, 1998).

56. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 369-373.57. Ibidem, ligne 368.

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 389

trième sphère, constituent un point crucial de son analyse qui, d’une part, imposel’adoption d’une perception différente et nouvelle des phénomènes par un obser-vateur placé sur une Terre, non seulement éloignée du centre, mais aussi pourvuede plusieurs mouvements ; et d’autre part oblige à reconsidérer les relations et lesrapports entre la sphère occupée par notre planète et celles qui portent les autrescorps célestes, et en particulier avec les dimensions de l’univers entier.

Tout au long de sa présentation du système nouveau, Baranzano avait déjàillustré les mouvements de la Terre et décrit la façon dont tous les phénomènes etles apparences tirent leurs origine (oritur, nascitur) en vertu de leur interactionavec le Soleil. À chaque mouvement terrestre ont été ponctuellement associés leseffets qui en résultent, et cette correspondance est tellement évidente et plausiblequ’elle rend sans fondement l’objection male Clavius deducit, avancée par Cla-vius selon qui, en dehors du schéma ptoléméen, les équinoxes ne pourraientjamais avoir lieu et aucun lieu n’existerait sur Terre où le jour pourrait avoir lamême durée que la nuit58.

Tout comme Copernic, Baranzano soutient que cette synchronie parfaite n’estpas altérée, même par la présence de la Lune, placée dans le même ciel que laTerre, alors que selon les adversarii, la disposition nouvelle, voulue par Copernicpour ces trois corps célestes, aurait nécessairement dû avoir des répercussionsévidentes sur les éclipses, lesquelles n’auraient plus eu lieu selon les modalités etles circonstances habituellement relevées et observées. L’analyse de ces élémentsmontre que Baranzano a parfaitement saisi la dynamique de l’hypothèsecopernicienne : pour les phénomènes concernant exclusivement les deux luminai-res et leur interaction avec l’observateur terrestre, il maîtrise pleinement les impli-cations engendrées par l’inversion de perspective due aux nouvelles positionsassignées au Soleil, à la Terre et à la Lune. À ce niveau, la théorie coperniciennea encore le même degré de probabilité que le système traditionnel. Cependant,l’innovation de Copernic ne s’arrête pas là. L’astronome polonais a en effet déme-surément amplifié l’univers en le rendant incomparablement plus immense quecelui de la tradition. Non seulement le diamètre du globe terrestre n’est qu’unpoint dans l’immensité du Firmament, mais même le diamètre de l’orbite terrestrene devient lui aussi qu’un point par rapport à la sphère des étoiles fixes : “ ladimension du monde est telle que, [...] par rapport à la sphère des fixes, elle [ladistance du Soleil à la Terre] apparaît nulle ”59. La sphère des étoiles fixes “ estassurément le lieu de l’univers auquel se rapportent le mouvement et la positionde tous les autres astres ”60. De cette façon, la distance démesurée entre la sphèrede la Terre et celle des étoiles rend imperceptible le mouvement annuel de notrepropre planète, ou plutôt le reflet de ce mouvement “ car pour tout [objet] visible

58. Ibidem, lignes 293-310. Cf. Christoph Clavius, In Sphaeram commentarius, Lyon, 1593,p. 154-157.

59. Nicolas Copernic, De Revolutionibus, Livre I, Chapitre X, Nuremberg, 1543, c. 9r ; traductionen langue française par Alexandre Koyré, Des Révolutions des Orbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998,p. 73.

60. Ibidem, p. 74.

390 Michela Malpangotto

il y a une certaine distance, au delà de laquelle on ne le voit plus ”61. La Terreelle-même est donc un point dont le mouvement est infime par rapport au tout.Par conséquent, le même axiome de la tradition reste toujours valable chezCopernic. Selon cet axiome “ Quel que ce soit le lieu sur Terre sur lequel il setrouve, l’homme voit la moitié du ciel ”62.

Dans cette nouvelle vision du monde se manifeste “ l’invraisemblable har-diesse de la pensée copernicienne ”63. Une hardiesse que Baranzano n’est pas prêtà concevoir et par conséquent à partager. Le père barnabite ne va pas au-delà desdimensions de l’univers ptoléméen à l’intérieur duquel il insère l’ordre du mondevoulu par Copernic. Ainsi, dans le contexte qu’il imagine, l’hypothèse d’uneTerre située dans la quatrième sphère entre en contradiction avec l’évidence desphénomènes exprimés par les axiomes : il n’est pas possible de voir exactementla moitié de la voûte céleste depuis une Terre située dans la quatrième sphère,ainsi que l’admettrait Copernic selon Baranzano : Procedere illud axioma contrasuppositionem Copernici qui enim dixerit Terram esse extra centrum mundi, nondubitabit etiam dicere non videri totam medietatem64. De même, les étoilesn’apparaîtraient pas toutes aussi lumineuses et par conséquent aussi distantes. EtBaranzano explique avec ces mots quelle serait selon lui la réalité vue par unobservateur depuis une Terre qui tourne sur elle-même et accomplit en mêmetemps sa révolution autour du Soleil : “ les étoiles nous apparaissent presque tou-jours à la même distance bien qu’elles soient tantôt plus lointaines tantôt plusproches ”. En effet, “ nous pouvons seulement voir les étoiles situées en face denous durant la nuit ”, par conséquent nous les voyons vraiment toutes à la mêmedistance car, pendant la révolution annuelle autour du Soleil, la distance qui sépa-re la Terre de la sphère des étoiles fixes reste toujours la même. En réalité, si nouspouvions saisir la voûte céleste toute entière, nous verrions que les étoiles situéesen face de nous durant le jour sont plus lointaines que celles que nous voyonsdurant la nuit ut patet ex suppositione Copernici65.

Les conséquences de cet univers copernicien comprimé dans les limites del’espace ptoléméen sont claires : cet univers ne se contente que de sauver artifi-ciellement les apparences alors qu’il est en totale contradiction avec la rigueurgéométrique et avec la réalité confirmée par les axiomes. Les dimensions del’univers de Baranzano n’annulent pas le rayon de l’orbite terrestre sur la voûtecéleste et cela empêche le père barnabite de concevoir l’existence d’une Terredans la quatrième sphère céleste66.

61. Ibidem, p. 76.62. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 401-402.63. Alexandre Koyré, Des Révolutions des Orbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998, p. 4.64. Voir Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 401-413.65. Voir Ibidem, lignes 417-423.

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 391

5.3. Baranzano et Copernic sur la possibilité d’assigner le mouvement à laTerre

Baranzano n’accepte donc pas l’idée que la Terre puisse être déplacée dans laquatrième sphère céleste pour y accomplir un mouvement de révolution autour duSoleil, alors que le Soleil lui soustrait la fonction de centre de l’univers. Malgrécela, il trouve dans le De Revolutionibus les motivations utiles pour poursuivre demanière cohérente le développement de son analyse visant à la construction d’unedisposition valable du monde qui, à ce point, ne peut plus être le monde deCopernic.

Le père barnabite a déjà démantelé, avec des arguments tout à fait originaux,les principes aristotéliciens qui réglaient les mouvements des sphères célestesdans la cosmologie traditionnelle67. Copernic lui offre maintenant les argumentspour s’affranchir également du principe qui, depuis des siècles, fonde la physiquedu monde sublunaire selon lequel : “ un corps simple ne peut avoir qu’un seulmouvement simple ”. À ce sujet, Baranzano devient catégorique : il oppose auxarguments de la tradition des affirmations presque axiomatiques, sans s’étendreultérieurement sur des explications ou des preuves de validité.

Il met en cause ce principe dans son essence même, surtout par rapport aucaractère absolu et univoque de la signification qu’Aristote assigne aux deux ter-mes qui sont impliqués : ceux-ci doivent être redéfinis et réexaminés en fonctiondu monde auquel ils sont appliqués. Et donc, dans le monde sublunaire, le mou-vement rectiligne ne peut pas être considéré comme un mouvement simple

66. Le désaccord de Baranzano vis-à-vis de la position de la Terre dans la quatrième sphère devi-ent explicite quand il déclare ouvertement de quelle façon il est possible d’affaiblir les arguments surlesquels Copernic avait fondé son système : Quomodo solvantur argumenta Copernici. Parmi lespropositiones de cette section, les deux premières (Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima,lignes 505-514) sont dignes d’être considérées surtout en comparaison avec la quatrième propositiode la partie consacrée à Quibus fundamentis innitatur Copernicus (Ibidem, lignes 326-332). Depuisplusieurs siècles, l’observation du ciel avait révélé des irrégularités de mouvements des planètes,lesquelles apparaissent parfois plus proches et parfois plus éloignées de la Terre. Les astronomes, ensuivant Ptolémée, avaient partiellement résolu ce problème avec l’introduction des excentriques et desépicycles. Selon Copernic, une preuve évidente de la validité et de la supériorité de son système étaitprécisément la capacité de fournir une explication pour toute irrégularité à travers une seule cause : laTerre en mouvement dans la quatrième sphère. Ainsi, “ [les planètes] se rapprochent toujours le plusde la terre lorsqu’elles se lèvent le soir, c’est-à-dire, lorsqu’elles sont en opposition avec le soleil, laterre étant entre elles et le soleil ; elles sont par contre le plus éloignées lorsqu’elles se couchent lesoir, [c'est-à-dire] lorsqu’elles sont occultées près du soleil, lorsque, notamment, nous avons le soleilentre elles et la terre ” (Nicolas Copernic, De Revolutionibus, Livre I, Chapitre X, c. 8v ; traductionfrançaise par Alexandre Koyré, Des Révolutions des Orbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998, p. 72 ; cf.Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 326-332). Baranzano reprend ce phénomènepour nier qu’il soit le résultat d’un déplacement réel. Il fait appel aux lois de l’optique selon lesquelles“ plus un corps est lumineux [...] plus il semble rapproché [...] moins il est lumineux, plus il sembleéloigné ” (Ibidem, lignes 505-508). Pour l’enseignant barnabite, la vraie cause de ce déplacementapparent n’est qu’une variation de luminosité, c’est pourquoi “ quand les planètes ou les étoiles selèvent le soir, elles nous apparaissent plus lumineuses car, le Soleil s’évanouissant progressivement,elles peuvent diffuser leur lumière avec plus d’intensité ; alors que quand elles se lèvent le matin, ellessont moins lumineuses car, la lumière du Soleil s’intensifiant, leur luminosité diminue et ceci est lacause pour laquelle les planètes semblent plus proches [de la Terre] lorsqu’elles se lèvent le soir etsemblent plus éloignées [de la Terre] lorsqu’elles se lèvent le matin ” (Ibidem, lignes 509-514).

67. Voir supra 4.3- Mise en cause des sphères supérieures.

392 Michela Malpangotto

– comme la tradition aristotélicienne l’imposait – car il s’accomplit en réalitécomme la résultante de la combinaison de deux mouvements, l’un circulaire,l’autre rectiligne :

“ Copernic nie que le mouvement de haut en bas et de bas en haut est sim-ple. En effet, il se compose également du mouvement circulaire puisquelorsqu’un corps se dirige vers le bas, il se meut simultanément de manièrecirculaire. D’après ce que l’on vient d’affirmer, on ne peut tout simple-ment pas dire que le mouvement vers le centre est un mouvement simplecar il ne s’accomplit pas simplement tout au long d’une ligne simplementdroite ”68.

Le concept de corps simple doit lui aussi être réexaminé et redéfini en vertude la nature et de la forme même du corps. Il en découle alors qu’à la Terre, enraison de sa nature – qui s’exprime par la gravité innée et la cohésion au centrede ses parties – appartient le mouvement rectiligne, ainsi que le mouvement cir-culaire en raison de sa forme sphérique69. C’est justement la combinaison de cesdeux mouvements qui permet à la Terre d’accomplir sa rotation diurne sans quen’aient lieu les conséquences terribles craintes par les tenants de la tradition,d’après lesquels notre globe se désagrégerait et les édifices s’écrouleraient :

“ Si donc, dit Ptolémée d’Alexandrie, la terre tournait, du moins en unerévolution quotidienne, [...] ce mouvement qui, en vingt-quatre heuresfranchit tout le circuit de la terre, devrait être extrêmement véhément etd’une vitesse insurpassable. Or les choses mues par une rotation violentesemblent être totalement inaptes à se réunir, mais plutôt unies [devoir] sedisperser, à moins qu’elles ne soient maintenues en liaison par quelqueforce. Et depuis longtemps déjà, dit-il, la terre dispersée aurait dépassé leciel même [...] ”70.

Au contraire, en plein accord avec Copernic, Baranzano précise que ce mou-vement naturel n’est pas violent, et que, par conséquent, il se réalise selon uneproportion et une harmonie telles qu’il ne provoque aucun écroulement ni aucuneruine (improportionem vel ruinam)71.

68. Voir Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 446-450. Baranzano reprend lesarguments avancés par Copernic dans le chapitre VIII du premier livre du De Revolutionibus : “ Quantaux choses qui tombent et qui s’élèvent, nous avouerons que leur mouvement doit être double par rap-port au monde et, généralement, composé de rectiligne et de circulaire ” (Nicolas Copernic, De Revo-lutionibus orbium coelestium, Nuremberg, 1543, c. 6r ; traduction française par Alexandre Koyré, DesRévolutions des Orbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998, p. 64).

69. Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 440-446.70. Nicolas Copernic, De Revolutionibus orbium coelestium, Nuremberg, 1543, c. 5r-5v ; traduc-

tion française par Alexandre Koyré, Des Révolutions des Orbes Célestes, Diderot Éditeur, 1998, p. 61.71. Voir Redento Baranzano, Uranoscopia, Pars prima, lignes 460-468.

Discussions coperniciennes au début du XVIIe siècle 393