1999 - Die gesellschaftliche Rolle von Religion in vormodernen Kulturen

Die frühchristliche Basilika von Kleonai (Peloponnes)

Transcript of Die frühchristliche Basilika von Kleonai (Peloponnes)

ISSN 1613-253X

© 2008, Koldewey- Gesellschaft, StuttgartVereinigung für Baugeschichtliche Forschung e.V.

Die Nachdrucke aus der Zeitschrift architectura 37, 2007, Heft 1 sind mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Kunstverlages

diesem Bericht beigeheftet.Die Schriften der Koldewey-Gesellschaft können bezogen werden über

Rudolf Habelt Verlag, Am Buchenhang 1, 53115 BonnRedaktion: Klaus Tragbar, Augsburg

Satz und Layout: Werner Schnuchel, KarlsruheLithographie und Montage: 4D - Anja Weber und Peter Gerken, Karlsruhe

Druck: Druckerei Boscolo & Königshofer, Karlsruhe

Inhalt_TB_44.indd 2 20.05.2008 14:48:12

Inhalt L e i t w o r t , Dorothée Sack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5T a g u n g s b e r i c h t , Klaus Tragbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

AUFBAU OST – AUFBAU WEST

L o r e n z F r a n k , Konzepte für den Wiederaufbau historischer Altstädte in Polen nach 1945 . . . . . . . 9

P. P a u l Z a l e w s k i , Zwischen Stadtautobahnen und Traditionsinseln. Zur Rolle der Historizität im Wiederaufbau von Hannover nach 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

M a r k E s c h e r i c h , Heimatschutzarchitektur in der SBZ und der DDR. Die Architekten der Stuttgarter Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

H e r m a n n W i r t h , Ein Aufbau, der nicht stattfand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

E l g i n v o n G a i s b e r g , Der Neue Flügel am Schloss Charlottenburg und Schloss Schönhausen. Wiederaufbau in West- und Ostberlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

D i n a S p e r l , Schloss Charlottenburg Berlin, der Knobelsdorff-Flügel – westlicher Bereich.

Zerstörung, Wiederaufbau und endgültige Wiederherstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

J u t t a K r i e w i t z , Als wär’s von Schinkel. Der Umbau des Schinkelschen Schauspielhauses in Berlin zum Konzerthaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

BERICHTE AUS LAUFENDER FORSCHUNG

M a r t i n B a c h m a n n , Wendepunkt in der Werksteinarchitektur der Hethiter: Das Quellheiligtum Eflatun Pınar (Nachdruck aus architectura 37, 2007, 1, 31–42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (31)

M i k e S c h n e l l e , Bauhistorische Untersuchungen zur sabäischen Stadtmauer von S. irwāh. (Jemen) (Nachdruck aus architectura 37, 2007, 1, 43–56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (43)

J e n s B i r n b a u m , Didyma. Der Apollontempel und die Timaios-Tonleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

J u d i t h B a r t e l , Zwischen Tradition und Fortschritt. Regionale Charakteristika antiker griechischer Stadtbefestigungen in Akarnanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

L u i s e A l b r e c h t , Die Gewölbe der Maxentiusbasilika. Neue Ergebnisse aus den Fragmentuntersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

A l e x a n d e r v o n K i e n l i n , Der Palast im spätrömischen Kastell von Nag el-Hagar . . . . . . . . . . . . 118

U r s u l a Q u a t e m b e r , Bauforschung im Archiv? Der sog. Straßenbrunnen des Tiberius Claudius Aristion in Ephesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

A l e x a n d r a R i e d e l , Zwischen Villenluxus und Repräsentationsarchitektur. Neue Untersuchungen am so genannten Gartenstadion auf dem Palatin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

F r i e d e r i k e H o e b e l , Neue Forschungen im Bezirk des so genannten Venustempels in Baalbek . . . 144

J a c e k K o ś c i u k , From one of the last late antique creations to a small medieval village. The case of Abū Mīnā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Inhalt_TB_44.indd 3 20.05.2008 14:48:12

K l a u s G r e w e , Technische Bodendenkmäler in der archäologischen Landschaft Nordeifel. Ausgrabung – Rekonstruktion – Präsentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

To r s t e n M a t t e r n , Die frühchristliche Basilika von Kleonai ( Peloponnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

F e l i x A r n o l d , Die islamischen Villen von Córdoba und ihre römischen Wurzeln . . . . . . . . . . . . . . . 179

M a l g o r z a t a C h o r o w s k a , The Burgher Houses of medieval Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

A n n e H a s e l e y , Neue Befunde zur Baugeschichte des Klosters Michaelstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

A l e x a n d r a D r u z y n s k i v o n B o e t t i c h e r , Die mittelalterliche Leproserie St. Nikolai in Bardowick (Nachdruck aus architectura 37, 2007, 1, 83–94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (83)

U l r i k e H e c k n e r , Der Gründungsbau von St. Nikolaus in Köln-Dünnwald (1118) und eine Architekturzeichnung der Nonne Gerbergis aus Wesel-Oberndorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

B i r t e R o g a c k i - T h i e m a n n , Die Baugeschichte des Magdeburger Domes 1207 bis 1567 (Nachdruck aus architectura 37, 2007, 1, 57–82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (57)

A n g e l i c a D ü l b e r g , »...weitaus die edelste Portalcomposition der ganzen deutschen Renaissance«. Zum Schlosskapellenportal des Dresdner Residenzschlosses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

M a r t i n G u s s o n e , Die »Ägyptisierung« der Pyramide im Neuen Garten zu Potsdam . . . . . . . . . . . . 228

D a n i e l a S p i e g e l , Machtpräsentation des faschistischen Regimes im italienischen Städtebau. Zum Verhältnis von Rathaus und Casa del Fascio in den pontinischen Neustadtgründungen . . . . . . . . . . 238

G e r o l d E ß e r , Angiolo Mazzonis Postgebäude in Latina – und was 75 Jahre nach der Errichtung von dem Vorzeigebau der Futuristischen Bewegung noch bleibt . . . . . . . . . . . . . . . . 250

V i t t o r i a C a p r e s i , The New Face of Tripoli (Libya) in the Thirties (Nachdruck aus architectura 37, 2007, 1, 95–116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (95)

N i c o l i n e B a u e r s , Die Reichszeugmeisterei der NSDAP in München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

I s a b e l H a u p t , »Farbe ist indes nicht ohne Gefahr für das Stadtbild«. Farbige Altstadterneuerungen der Zwischenkriegszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

A n k e K ö t h , Konstruktion, Form und Nutzung. Der Chicago Tempel (1922–24) . . . . . . . . . . . . . . . . 273

H a n n e s E c k e r t , Altbau im Wandel. Werte und Fragen heute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Inhalt_TB_44.indd 4 20.05.2008 14:48:12

170

T o r s t e n M a t t e r n

Am Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr. wurde Kleonai schließlich in die argivische Chora integriert. Erst 235 v. Chr. konnte es durch die Aufnahme in den Achäischen Bund, der zu dieser Zeit unter der Führung des Aratos stand, seine Unabhängigkeit wiedererlangen. In der Kai-serzeit ist über die Geschichte der Stadt leider nur wenig bekannt. Immerhin wurden in Kleonai Münzen geprägt, wodurch ihre Existenz belegt ist. Über die byzantinische Geschichte Kleonais war bislang aber so wenig überlie-fert, dass aufgrund des Einfalls der Slawen 580 n. Chr. sogar, ähnlich wie auch bei der kleinen frühchristlichen Siedlung von Nemea, von einem Siedlungsabbruch aus-gegangen werden musste.1

Kleonai liegt auf zwei Hügeln über einem fruchtbaren Tal. Die Stadtmauer hat eine Länge von etwa 2,3 km und umschließt ein Areal von 35 ha, es handelt sich also um eine Kleinstadt. Die Lage der Akropolis und der Agora, letztere in einer Senke zwischen den Stadthügeln, sind bekannt. Ein Theater könnte sich unmittelbar oberhalb

Das antike Kleonai liegt etwa 25 km südlich von Korinth. Es ist heute wenig bekannt und erhält oft nur durch das benachbarte Heiligtum von Nemea mit dem spätklassi-schen Zeus-Tempel oder durch die ersten Tat des Hera-kles im Eurystheus-Zyklus, der Tötung des nemeischen Löwen, eine gewisse Prominenz. Der Siedlungsplatz hat jedoch eine lange Geschichte, die ausweislich der reich vorhandenen Fundkeramik bereits in der späten Bron-zezeit beginnt. Nach einer ersten Nennung im Schiffs-katalog der Ilias (Hom. Il. 2,570) erlebte die Stadt ihre Blütezeit wahrscheinlich im 6. Jahrhundert v. Chr., als sie die panhellenischen Spiele in dem Zeusheiligtum von Nemea einrichtete. Auch in der Stadt selbst, auf der so genannten Unteren Akropolis (s.u.), gibt es eine Aus-bauphase jener Zeit. In der Klassik geriet Kleonai dann in eine wachsende Abhängigkeit von Argos und nahm als ihr Symmachos an der Eroberung Mykenes 464 v. Chr., der Schlacht von Tanagra 457 v. Chr. und der Nie-derlage in der Schlacht von Mantinea 418 v. Chr. teil.

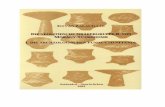

Die frühchristliche Basilika von Kleonai (Peloponnes)

1. Heiligtum auf der Unteren Akropolis (S1), Blick von Osten. Im Vordergrund das archaische Plattenpflaster der Hangterras-sierung auf Streifenfundamenten, darauf aufsitzend die späteren Phasen, u. a. der frühchristlichen Basilika

Inhalt_TB_44.indd 170 20.05.2008 14:51:17

171

gefördert und sollen an anderer Stelle im Stadtgebiet fortgesetzt werden. Allen Beteiligten sei für die großzü-gig gewährte Unterstützung herzlich gedankt!

Die Untere Akropolis befindet sich im Osten der Stadt. Es handelt sich um einen ebenen Geländerücken von etwa 235 m (N-S) x 85 m (O-W) maximaler Aus-dehnung, aber unregelmäßiger Form, der sich unterhalb der Akropolis erstreckt und sich im Süden an drei Sei-ten zur Landschaft öffnet. Von hier gibt es nicht nur eine großartige Fernsicht, die über weite Bereiche der Kleonais bis zu Akrokorinth reicht, sondern jede hier errichtete Bebauung ist ihrerseits auch von Ferne her sichtbar. So berichtete auch Strabo, dass er Kleonai von Akrokorinth aus gesehen habe.4 Urbanistisch gesehen liegt die Untere Akropolis zwar etwas abseits des eigent-lichen Stadtkerns von Kleonai mit der Agora und den vermuteten Habitatbezirken, die sich beide im Westen befinden und zudem von der Unteren Akropolis durch den Akropolishügel getrennt werden, dennoch hat sie damit eine auf das Tal bezogene überaus prominente Lage. Im Norden wird die Untere Akropolis von einem Temenos (S2) begrenzt, das auf einer natürlichen Ge-

der Agora befunden haben, die Wohnstadt lag vermut-lich auf dem westlichen Stadthügel. Eine extramurale Bebauung konnte ebenfalls nachgewiesen werden, sie hat sich, möglicherweise in lockerer Streuung, bis we-nigstens zum Herakles-Tempel etwa 400 m südwestlich der Stadt erstreckt.

Der Herakles-Tempel wurde 2000/01 aufgenommen,2 2002–06 konzentrierten sich die archäologischen Arbei-ten auf die so genannte Untere Akropolis.3 Sie wurden in Zusammenarbeit mit der Ephorie in Korinth und dem Deutschen Archäologischen Institut Athen durchge-führt und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft

1 Zur Geschichte Kleonais und den älteren Forschungen: RE 11.1 (1921) 721 ff. s. v. Kleonai (1) (F. Bölte); A. Fricken-haus: Bericht, in: G. Karo: Archäologische Funde im Jahre 1912. Griechenland, AA 1913, 114–116; DNP 6 (1999) 584 s. v. Kleonai (1) (Y. Lafond); M. Sakellariou – N. Faraklas: Corinthia – Cleonaea, Ancient Greek Cities 3 (1971).

2 T. Mattern: Kleonai 2000–2001. Vorbericht über die Ar-beiten im Herakleion, AA 2002, 1–8; ders.: Kleonai, in: J. Whitley (Hg.): Archaeology in Greece 2002–2003, AR 49, 2003, 20 Abb. 33 f.; ders.: Architektur und Ritual. Archi-tektur als funktionaler Rahmen antiker Kultpraxis, in: J. Mylonopoulos – H. Roeder (Hg.): Archäologie und Ritual. Auf der Suche nach der rituellen Handlung in den antiken Kulturen Ägyptens und Griechenlands (2006) 167–183; F. Burkhalter – A. Philippa-Touchais: Fouilles et découvertes en Grèce en 2001 et 2002, BCH 127.2, 2003, 753.

3 A. Mantis – J. Marchand – T. Mattern: Kleonai, in: J. Whitley (Hg.): Archaeology in Greece 2003–2004, AR 50, 2004, 18; dies.: Kleonai, in: J. Whitley (Hg.): Archaeology in Greece 2004–2005, AR 51, 2005, 19; dies.: Kleonai, in: J. Whitley (Hg.): Archaeology in Greece 2005–2006, AR 52, 2005, 24; dies.: Kleonai, in: J. Whitley (Hg.): Archaeology in Greece 2006–2007, AR 53, 2007, 14 f.

4 Strabo, Geographica 8, 6, 19.

2. Befund des südlichen Seitenschiffes der frühchristlichen Basili-ka, Blick von Osten, am linken Bildrand die teilweise verlorene Südmauer, am rechten Bildrand die Innenpfeiler S1 und S2, im Hintergrund die Narthexwand. Das Pflaster ist Teil der klassi-schen U-förmigen Einfassung des ursprünglichen Heiligtums, die im Mittelgrund aufliegenden Tonplatten gehören zu der Boden-pflasterung der Basilika

Inhalt_TB_44.indd 171 20.05.2008 14:51:18

172

Eingänge zu einem 3,75 m breiten Endonarthex. Von diesem führten wiederum zwei Türen in die Seitenschif-fe, ein weiterer Durchgang zum Mittelschiff ist wahr-scheinlich, wurde aber nicht nachgewiesen.

Die Innenpfeiler sind größtenteils erhalten; sie maßen etwa 1 x 1,5 m und bestanden aus großen, quergelegten Quadern, die den Längsbau in zwei Seitenschiffe von 2,25 m und 2,67 m Breite und einem Mittelschiff von 6,78 m Breite unterteilten. Zu den Pfeilern dürften Ka-pitelle mit einem einfachen und recht grob gearbeiteten ionischen Kymation gehört haben, die in größerer An-zahl gefunden wurde. Das Fußbodenniveau der Basilika lag im Narthex auf der gleichen Höhe wie die archaische Phase und schloss an sie an. Das Laufniveau von Mittel- und Seitenschiffe war jedoch um etwa 40 cm tiefer6 und bestand zum Teil aus Granitplatten, im südlichen Seiten-schiff dagegen aus etwa 30 x 30 cm großen Tonplatten, was möglicherweise auf eine Reparaturphase hindeutet.

Während der Kirchenbau aufgrund der bisherigen Beschreibung eine einfache dreischiffige Basilika mit Narthex bildet, liegen seine Besonderheiten in der Ge-staltung des östlichen Abschlusses: Die Seitenschiffe scheinen nämlich zunächst in konventionellen Apsi-den zu enden, die sich dann aber öffnen, um in Kon-chen überzuleiten, während das Mittelschiff in einer leicht gestauchten Apsis endet. Besonders gut ist die Apsiden-Konchenfolge des nördlichen Seitenschiffes zu verfolgen. Hier ist die Apsis mit der Nordmauer der Kirche und dem korrespondierenden Pfeiler (N5) des Mittelschiffes sehr gut erhalten. Ein 1,13 m brei-ter Durchgang führt aus dem Scheitelpunkt der Apsis leicht schräg in eine Konche. Diese ist durch Teile der östlichen Außenmauer sowie im Pfeiler (N5) erhalten. Die Konchenwand gründete auf der archaischen Hang-terrassierung, die aber den Belastungen durch den Kir-chenbau nicht standgehalten hat, sondern im genauen

ländestufe liegt. Hier konnte 2006 ein kleines hellenisti-sches Propylon mit einer angrenzenden hölzernen Halle freigelegt werden. Fast das gesamte Areal der Unteren Akropolis wurde auch geophysikalisch untersucht, so dass das Bebauungsschema erkannt und eine urbanisti-sche Einordnung möglich wurde: Der Hauptzugang zu der Unteren Akropolis führte wohl von dem westlichen Stadthügel entlang des westlichen und südlichen Akro-polisabhanges. Dieser war partiell mit terrassenförmigen Strukturen gegliedert, die vermutlich zur Aufstellung von Stelen oder dergleichen dienten, so dass hier der Charakter einer Feststraße entstand.

Im folgenden soll das Hauptaugenmerk jedoch auf den südlichen Abschluss der Unteren Akropolis gerich-tet sein: Hier befindet sich ein Heiligtum (S1), dessen früheste Phase wenigstens in das 7. Jahrhundert v. Chr. zurückreicht. Mindestens sechs Hauptphasen können beim derzeitigen Stand der Auswertung unterschieden werden. In der wichtigsten antiken Ausbauphase, in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, wurde eine etwa 15 x 15 m große archaische Hangterrassierung im Os-ten angelegt, die durch große Platten auf Streifenfun-damenten gebildet wird. Sie liegt etwas unterhalb des eigentlichen Zentrums des Heiligtums, das im Norden von einer weiteren, etwa 1,8 m breiten und wenigstens 20 m langen Pflasterung gleicher Zeitstellung begleitet wird.5 Im 5. Jahrhundert v. Chr. wurde das Zentrum des Heiligtums zusätzlich durch eine nach Westen offene, U-förmige Stufenanlage eingefasst.

Auf die antiken Phasen des Heiligtums folgte die Er-richtung einer 27,8 x 15,7 m großen Basilika. Ihre westli-che Außenmauer besteht, wie auch die übrigen Mauern, aus Setzungen großer Spolien, die von weiteren, noch unbekannten Bauten auf der Unteren Akropolis stam-men. Sie ist teilweise ausgeraubt, durch Mörtelbettungen und die Fundamente aber gut zu verfolgen. Die Nord-wand ist beinahe vollständig erhalten, sie gründet ihrer-seits auf der archaischen Pflasterung. Im Süden musste dagegen ein Fundament an die Hangterrassierung des antiken Heiligtums angeschlossen werden, weil die Brei-te des Kirchenbaus den der antiken Phasen genau um die Stärke der Südmauer überschritt. Die Südwand selbst ist über weitere Strecken ausgeraubt, nur im Westen und kurz vor dem Ostende ist der Erhaltungszustand besser. Der Zugang zu dem Kirchenbau erfolgte durch seitliche

5 Es sei an dieser Stelle bereits die Vermutung ausgesprochen, dass es sich um einen der frühesten architektonisch gestalte-ten Chorplätze handelt könnte.

6 Hierdurch wurde das antike Niveau unterschnitten, weswe-gen keine Reste eines Altars o. ä. erhalten geblieben sind. Andererseits gibt es aber auch keine tiefer gehenden Funda-mente, so dass ein größerer zentraler Kultbau ausgeschlos-sen werden kann.

Inhalt_TB_44.indd 172 20.05.2008 14:51:18

173

3. Befund der Nordapsis und der anschließenden Konche, Blick von Westen. Der Verlauf der Kon-chenwand zeigt sich durch einen gut erkennbaren Setzriss auf dem archaischen Plattenpflaster, am rechten Bildrand der Pfeiler N5, an den eine Mauer einer späteren Phase ansetzt

terung der Hangterrasse an, so dass die südliche Konche in genauer Entsprechung zu ihrem nördlichen Pendant rekonstruiert werden kann.

Es ist zu betonen, dass die Apsiden und die Konchen zweifelsfrei derselben Bauphase angehören: Weder im Norden noch bei dem Fundament der Südmauer konnte im Verlauf der Ausgrabungen eine Mehrphasigkeit bei den Anschlüssen der Konchen an die Apsiden beobach-tet werden. So kann die Kirche daher als eine dreischif-fige Pfeilerbasilika mit Endonarthex rekonstruiert wer-

Verlauf der Konchenwand gebrochen ist. Entsprechend zu diesem Schadensbefund sind Mörtelreste des inneren Mauerfußes erhalten. Im Süden ist der Erhaltungszu-stand schlechter: Während die Apsis des Seitenschiffes gut erhalten ist, ist die Konche bis auf den Ansatz des Durchganges verloren. Die Mauern der Konche wurden hier bis auf das Fundament abgetragen, als das Areal in einer späteren Phase planiert wurde. In seiner Lage zu der Konche des nördlichen Seitenschiffes korrespondie-rend zieht das Fundament aber an die archaische Pflas-

Inhalt_TB_44.indd 173 20.05.2008 14:51:19

174

sprechenden Schrankenpfeilers anzeigt. Setzspuren der Pfeiler sind auf dem archaischen Pflaster deswegen nicht erhalten, weil der Kirchenboden hier etwa 10 cm über dem antiken Niveau lag, das hier ja 60 cm tiefer als im Western war. Die Felder der Schrankenplatten besaßen wechselnde Motive und zeigen unter anderem Flecht-bänder, Muschelornamente oder Scheiben mit Kreuzen. In einem späteren Ausbau wurde im Westen ein Atrium an die Basilika angeschlossen. Jedenfalls weisen hierauf Maueransätze hin, die zum Teil ausgegraben, zum Teil aber auch geophysikalisch prospektiert wurden. Die Ausdehnung und genaue Gestalt des Atriums ist nicht bekannt, doch da das Gelände bald steil zur (Theater?)Mulde abfällt, dürfte es eine maximale Tiefe von etwa 15 m gehabt haben.

In der Basilika von Kleonai scheinen drei basilikale Grundrisstypologien miteinander verbunden worden zu sein: Zunächst der Grundriss einer Basilika, deren Seitenschiffe in Apsiden enden. Diese Grundform ist in Griechenland so häufig, dass es keinen weiteren Belegs

den, deren Seitenschiffe in einer Apsiden-Konchenfolge enden. Gemeinsam mit der Apsis des Mittelschiffes er-gibt sich eine Grundform, die sich an eine Trikonche annähert, wobei die Querachse mit etwa 13,6 m Länge so deutlich betont ist, dass sie schon fast den Charak-ter eines gesonderten Querschiffes ergibt. Dem Aufbau der Kirche können weitere Bauglieder zugewiesen wer-den: z.B. gehören drei erhaltene Doppelhalbsäulen mit einfachen Kapitellen wohl zu der Durchfensterung des Apsis-Konchenbereiches. Ein Ambo konnte nicht sicher lokalisiert werden, allein eine Steinsetzung zwischen den Pfeilern S2 und S3 des südlichen Seitenschiffes könn-ten als Unterbau gedeutet werden. Verstreut in dem Bauschutt, der in der Folgephase planiert wurde, wur-den jedoch zahlreiche Fragmente von Schrankenplatten gefunden, die zu einer Templonschranke gehört haben. Die Schranke schloss an den Pfeiler N5 an, hier ist eine entsprechende Nut erhalten. Sie führte aber nicht gerade auf den südlichen Gegenpfeiler zu, sondern war in der Mitte rechtwinklig vorgezogen, wie der Fund eines ent-

4. Vereinfachte Grundrissrekonstruktion der frühchristlichen Basilika von Kleonai

Inhalt_TB_44.indd 174 20.05.2008 14:51:19

175

5 oben. Grundriss der Trikon-chenkirche in Knossos, unten: Grundriss der Basilika in Alahan Monastir (nicht maßstabsgleich)

lang nur ein Beispiel angeführt werden, nämlich Alahan Kilise in Kilikien, die aus dem späten 5. oder frühen 6. Jahrhundert n. Chr. stammt.7 Den dritten Bestand-

bedarf. Bemerkenswert ist allein die Größe der Kirche. Als zweiten Einfluss sind Basiliken mit abgesetzten Pas-tophorien zu vermuten. Diakonikon und Prothesis sind im Regelfall jedoch auch zum Chor abgeschlossen, so dass in diesem Falle nur das Element der Raumstaffe-lung mit der Apsiden-Konchenfolge in Kleonai ver- bunden werden kann. Für die Verbindung von Apsiden mit anschließenden, abgesetzten Pastophorien kann bis-

7 M. Gough: Alahan. An Early Christian Monastery in Sou-thern Turkey (1985).

Inhalt_TB_44.indd 175 20.05.2008 14:51:24

176

6. Plattenfragment der Templonschranke der frühchristlichen Basilika

dass Grundrissdatierungen stets problematisch und sel-ten genau sind. Und dennoch gibt es Leitlinien, auf die man gezwungen ist, bei Fehlen anderer Quellen zurück-zugreifen: Die Entwicklung der Kreuzkuppelkirche, die unter anderem durch die auf freistehenden Säulen gela-gerte Kuppel charakterisiert wird, vollzog sich schritt-weise in mittelbyzantinischer Zeit. Für die entwickelte Kreuzkuppelkirche sind die Nordkirche des Konstan-tin Lips (907) und die Kirche des Myrelaion-Klosters (Bodrum Camii) in Konstantinopel maßgeblich. Aller-dings gibt es in Griechenland im 9. Jahrhundert auch noch traditionelle Grundrisse, welche die basilikale Form mit der Kuppel zur Kuppelbasilika verbinden. Als Beispiel sei im thessalischen Skriptu/Orchomenos die Panaghia-Kirche von 873/74 genannt. Und auch die Bautechnik ändert sich signifikant: In Athen kommt

teil des Grundrisses bilden Basiliken mit drei Konchen. Das Hauptverbreitungsgebiet dieser Trikonchenkirchen8 scheint allerdings vor allem das nordwestliche Griechen-land zu sein, doch sind auch von den Inseln Vertreter be-kannt. Ein besonders interessanter Kirchenbau stammt dabei aus Knossos auf Kreta:9 Die dreischiffige Basilika mit einem Dreikonchensanktuarium kann durch einen Münzfund gegen 400 n. Chr. datiert werden. In Kleonai ist allerdings, anders als bei den übrigen Trikonchen-kirchen, das querliegende Konchenkompartiment von den Seitenschiffen durch die Apsiden abgeschlossen. Das Hauptschiff einerseits und die Seitenschiffe mit den Apsiden-Konchen andererseits bilden jeweils unter-schiedlich weite und tiefe Raumfolgen. Dieser Form der Verbindung von Apsiden mit Konchen scheint bislang weder aus Griechenland noch aus anderen Regionen be-kannt zu sein.

Der Zeitpunkt der Errichtung der Basilika kann leider nicht durch die Fundkeramik bestimmt werden, weil durch die Planierung vor der nächsten Nutzungsphase und die anhaltende Nutzung des Areals bis wenigstens in spätbyzantinische Zeit zuviel Material umgelagert wurde. Als Datierungskriterium muss daher zunächst der Grundriss dienen. Es ist überflüssig zu betonen,

8 Zu Trikonchenkirchen vgl. G. Stanzl: Längsbau und Zen-tralbau als Grundthemen der frühchristlichen Architek-tur, Denkschr.Wien 139 (1979) 75 ff.; N. Cambi: Trikonch Churches on the Eastern Adriatic, in: Akten 10. Kongresses Christlicher Archäologie 2 (1984) 45 ff.

9 A. H. S. Megaw: A Cemetery Church with Trefoil Sanctuary in Crete, in: ebd. 321 ff.

Inhalt_TB_44.indd 176 20.05.2008 14:51:24

177

Leider ist das regionale architekturgeschichtliche Um-feld der Basilika von Kleonai derzeit noch nicht gut aufgearbeitet. In Korinth belegt das Baptisterium der Kraneion Basilika aus dem 5. Jahrhundert am Kenchrei-schen Tor,14 dass Trikonchenbauten in der Nähe Kleo-nais bekannt waren. Die beiden Basiliken in Nemea sind derzeit noch praktisch unpubliziert: Hier gab es eine Ba-silika im Zeus-Heiligtum15 und eine zweite auf dem nahe gelegenen Hügel von Evangelistra.16 Sie stammen aus

seit dem 10. Jahrhundert die Cloisonné-Technik auf, bei der der Mauerverband aus Werksteinen und orna-mental eingesetzten Ziegeln besteht. Es ist kaum an-zunehmen, dass ein Neubau mittelbyzantinischer Zeit in Kleonai sich diesen Grundrissentwicklungen hätte versagen könnte. Auch konnten keinerlei Spuren ge-brannter Ziegel gefunden werden. Aus bautechnischen und aus grundrisstypologischen Erwägungen wird man sich damit klar gegen eine Datierung in mittelbyzanti-nische Zeit entschließen. Dies unterstützen auch die Schrankenplattenfragmente, wenngleich diese natürlich zunächst getrennt vom Kirchbau bewertet werden müs-sen.10 Aufgrund der oben genannten Vergleiche kann daher für die Basilika von Kleonai ein Datum vor den byzantinischen »Dark Ages« des 8. und 9. Jahrhunderts, das heißt zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert n. Chr. vorgeschlagen werden. Die Kirche wurde nicht willent-lich zerstört, sondern stürzte ein, wie die deutlich nach Süden verkippten Pfeiler des nördlichen Seitenschiffes nahe legen. Grund hierfür war keine schlechte, sondern überhaupt eine fehlende Fundamentierung der Innen-pfeiler, die nur wenige Zentimeter unterhalb des Kir-chenbodens in den einfachen anstehenden Lehm gesetzt waren. Mehrere Pfeiler sind in der Tat deutlich nach Sü-den verkippt. Einen ›terminus post quem‹ für den Ein-sturzzeitpunkt geben ein Quaderblock und ein größeres Putzfragment mit figürlichen Bemalungsresten.11 Eine Rekonstruktion des Themas und eine stilistische Datie-rung sind nicht möglich. Dennoch kann das Motiv mit einiger Wahrscheinlichkeit als ein fliegender Engel iden-tifiziert werden, von dem Teile des Gewandes mit Knie erhalten sind. Er könnte eine Gloriole getragen haben oder auch Teil einer Himmelfahrtszene gewesen sein.12 Der Block belegt, dass die Kirche nach dem Ende des Ikonoklasmus, d. h. nach 843, erneut ausgemalt wurde.13 Nach dem Einsturz der Basilika wurde der Bauschutt zur Planierung des Areals verwendet und im Apsisbe-reich eine Kapelle unter Nutzung der erhaltenen Mauern eingebaut. In der Folge wurden zahlreiche Bestattungen vorgenommen, die Fundkeramik weist eine Nutzung bis in das 13. Jahrhundert n. Chr. aus. Eine weitere Nut-zung des Areals, aufgrund der Niveauerhöhung wohl beträchtliche Zeit später, weist in die (frühe?) Neuzeit und scheint aus U-förmig angeordneten Stallungen o. ä. bestanden zu haben.

10 Im Vergleich mit den groben Ornamenten der Kämpfer wird man ausschließen, dass es sich um dieselbe, einhei-mische (?) Werkstatt gehandelt habe. Eine genaue Ana-lyse der Schrankenplatten steht noch aus, doch zeigt das Schiffswrack aus Marzamemi (B), dass Einrichtungen von Kirchen im gesamten Mittelmeerbereich verhandelt wurden (G. Kapitän: Schiffsfrachten antiker Baugesteine und Archi-tekturteile vor den Küsten Ostsiziliens, Klio 39, 1961, 300; P. Pensabene: Considerazioni sul trasporto di manufatti marmorei a Roma, DialA 6, 1972, 332).

11 Inv. A92/S1: 0,46 x 0,24 x 0,17 m. Der Block befand sich in Fundlage im Apsisbereich direkt auf dem Pflaster der archaischen Phase; da während der Nutzung der Kapelle und durch die Planierung eine erhebliche Niveauerhöhung stattfand, kann der Block wohl nicht der Kapelle zugewie-sen werden.

12 Für den Hinweis und Diskussion danke ich Dr. Katrin Kirchhainer, Marburg.

13 Zur Situation vgl. auch C. Ihm: Die Programme der christ-lichen Apsismalerei vom vierten Jahrhundert bis zur Mitte des achten Jahrhunderts ²(1992) 109 ff.

14 J. M. Shelley: Christian Basilica at Corinth, Hesperia 12, 1943, 166 ff.; D. Pallas: Anaskafh/ ereu/na thn basilikh/ tou Kranei/ou en KorinJw/, Prakt 1970, 98 ff.; ders.: Anas-kafh/ thj basilikhj tou Kranei/ou /, Prakt 1972, 205 ff.; ders.: Anaskafh/ Kranei/ou 1976/, Prakt 1976, 1, 163 ff.; ders., Anaskafh/ ereu/na thn basilikh/ tou Kranei/ou en KorinJw/, Prakt 1977, 162 ff.

15 S. G. Miller: Excavations at Nemea 1980, Hesperia 50, 1981, 55 ff.; ders.: Excavations at Nemea 1982, Hesperia 52, 1983, 84 ff.; ders.: Excavations at Nemea 1984–1986, Hesperia 57, 1988, 2 ff.; E. Kislinger: Regionalgeschichte als Quellenpro-blem. Die Chronik von Monembasia und das sizilianische Demenna. Eine historisch-topographische Studie (2001) 87 Nr. 25; M. Landon: The Basilica and the Early Chris-tian Community, in: S. G. Nemea: A Guide to the Site and Museum ²(2004) 94 ff.; A. Gutsfeld – S. Lehmann: Vom Wettkampfplatz zum Kloster. Das Zeusheiligtum von Ne-mea (Peloponnes) und seine Geschichte in der Spätantike, AW 36, 2005, 33 ff.

16 A. K. Orlandos. Le monuments paléochrètienne découver-tes ou étudiés en Grèce de 1938 à 1954, in: Actes de Ve Congrès International d’archèologie chrétienne 1954 (1957) 112; Landon (Anm. 15); Gutsfeld – Lehmann (Anm. 15).

Inhalt_TB_44.indd 177 20.05.2008 14:51:24

178

werden konnte, spricht jedenfalls für ein prosperieren-des geistiges und wirtschaftliches Umfeld in gesicherten politischen Zeiten.

Anschrift des Verfassers:Philipps-Universität Marburg, Archäologisches Seminar, Biegenstraße 11, 35032 Marburg

dem 5. und 6. Jahrhundert, besitzen aber einen üblichen dreischiffigen Grundriss mit einfacher zentraler Apsis. Es existierte zudem eine kleinen Siedlung, die aber nur bis zum Slaweneinfall von 580 Bestand hatte. Aber auch in Kleonai und seiner unmittelbaren Umgebung gibt es byzantinische Befunde: Byzantinische Befunde konnten im Bereich des Terrassenbaus auf der Unteren Akropo-lis festgestellt, allerdings nicht mehr befriedigend rekon-struiert werden (Gehöft?). Südöstlich der Stadt wurde eine Villa ergraben, sie blieb aber im wesentlichen un-publiziert.17 Ein Friedhof mit Oberflächenfunden mit-telbyzantinischer Keramik, der noch nicht untersucht wurde, ist nahe der kleinen Kirche Agh. Evangelistra, westlich von Kleonai an dem Weg von Korinth nach Nemea, bekannt. Die neue Basilika von Kleonai könnte so nicht nur für die Geschichte Kleonais weit reichen-de Folgen haben – denn es ist wohl davon auszugehen, dass Kleonai als Zentralort auch nach 580 fortbestand und auf der spätantiken Vorlage der Tabula Peutingeri-ana nicht nur als Toponym verzeichnet war –, sondern auch helfen, die politische, historische und wirtschaftli-che Situation der Nordostpeloponnes am Ausgang der Antike zu bewerten.18 Die Tatsache, dass in einer Klein-stadt wie Kleonai ein für griechische Verhältnisse großer Kirchenbau mit einem elaborierten Grundriss errichtet

17 In der Literatur unter Haghios Basilios/Varela geführt: Kislinger (Anm. 15) 87 Nr. 24 ; A. Moutzale: Agh. Basilios, ADelt 39, 1984, Chronica B’, 109 f.

18 Zur byzantinischen Geschichte der Nordostpeloponnes vgl. u. a. T. Gregory: From Kleonai to Agios Vasilios. Journey through an Ancient Landscape, in: P. N. Doukellis – L. G. Mendoni: Structures rurales et sociétés antiques, Actes du colloque de Corfu 1992 (1994) 351–358 (byzantinisches Agh. Baslios); A. Avramea: Le Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle. Changements et persistances, Byzantina Sorbonnen-sia 15 (1997). Der relevante Band der Tabula Imperii Byzan-tini ist derzeit in Vorbereitung.

Abbi ldungsnachweise :Abb. 1–4, 6: Verf.; Abb. 5 oben: Megaw (Anm. 9) Abb. 1, un-ten: Gough (Anm. 7) Abb. 44

Inhalt_TB_44.indd 178 20.05.2008 14:51:25