Classe agiata ed organizzazione del tempo libero, in Valerio Castronovo (a cura di), La cassetta...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

5 -

download

0

Transcript of Classe agiata ed organizzazione del tempo libero, in Valerio Castronovo (a cura di), La cassetta...

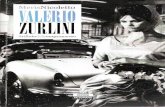

LA CASSETTA DEGLI STRUMENTI

ID EO LO G IE E M O D E LL I SO C IA LI N E L L ’IN D U ST R IA L ISM O ITA LIAN O

A CURA DI VALERIO CASTRONOVO

SCRITTI DI P. AUDENINO, L. BARILE, G. BERTA, P. CORTI, D. GIVA, A. LONNI, C. OTTAVIANO,

C. POGLIANO, M. VALENTI

FRANCO ANGELI

II volume è stato realizzato grazie ad un contributo del Dipartimento di storia dell’Università di Torino

Copyright © 1986 by Franco Angeli Libri s.r.l,, Milano, ItalyE’ vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata.

CLASSE AGIATA ED ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

di Chiara Ottaviano

Le statistiche sulla produzione industriale, sulPaumento delle esportazioni e delle importazioni, sull’aumento dell’occupazione nelle fabbriche, indicano, come ormai è noto, verso la metà degli anni ’90 il momento del decollo industriale nel nostro paese. L’economia italiana, pur sempre in ritardo rispetto alle nazioni che avevano guidato la prima industrializzazione, si avviava decisamente verso un progressivo inserimento nel mercato internazionale — spie evidenti sono le cifre delle importazioni, triplicate rispetto al decennio precedente, e delle esportazioni, raddoppiate nello stesso arco di tempo

Ma la classe che di quel processo fu protagonista, la borghesia industriale del Nord, partecipò anch’essa al medesimo processo di integrazione internazionale? A prescindere dai processi industriali, la nuova élite economica condivideva i costumi e lo stile di vita delle classi agiate dominanti in Europa o in America?

Chi scrive non ha certo la pretesa di dare risposte esaustive a tal riguardo. Ciò che si esaminerà è un aspetto che potrebbe ritenersi marginale — se è vero che il tempo « libero » è (ma soprattutto era) ritenuto marginale rispetto alla centralità dell’attività produttiva 2. Neanche nei riguardi del loisir si ha comunque alcuna ambizione di completezza. Non si troveranno in questa sede riferimenti a café chantant, teatri, balli pub-

* Ringrazio il dott. Candeago e il sig. Ferrerò per aver consentito e favorito la consultazione dei documenti nell’Archivio del Tei. Colgo l ’occasione per ringraziare anche Riccardo Bellofiore, Peppino Ortoleva e Rosina Ottaviano per i consigli ricevuti.

1. V. Castronovo, L'industria italiana dall'Ottocento a oggi, Mondadori, Milano, 1980. Per le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni: G. Tagliacarne, La bilancia internazionale dei pagamenti dell’Italia nel primo centenario dell'Unità, in L’economia italiana dal 1861 al 1961. Studi nel I centenario dell’Unità d'Italia, Giuffrè, Milano, 1961.

2. Per una rassegna storica sulle idee intorno al loisir cfr. M.F. Lanfant, Teorie del tempo libero, Sansoni, Firenze, 1974 e C. Volpi, Il tempo libero tra mito e progetto, Eri, Torino, 1976.

170

blici o privati, salotti e follie della 1ielle époque. Poste all’attenzione saranno invece alcune delle forme organizzate di aggregazione, club ed associazioni, che trovavano il loro modello in similari istituzioni d ’oltralpe, le cui finalità riguardavano esplicitamente l’impiego del tempo libero.

Un caso sarà esaminato in modo particolare, quello del Touring club italiano, sorto come Touring club ciclistico italiano nel 1894. La scelta è determinata da varie considerazioni. Innanzitutto basta dare uno sguardo alle statistiche degli associati per rendersi conto della rilevanza del fenomeno Tei: nel 1904, dopo dieci anni dalla fondazione, i soci, concentrati soprattutto nell’Italia settentrionale, erano più di 42,000; nel 1912 erano diventati più di centomila; nel 1922 il tetto delle duecentomila tessere fu abbondantemente superato \ Le cifre possono essere più eloquenti se confrontate a quelle di altre contemporanee associazioni di massa: nel 1910 gli iscritti alle trecentosettantaquattro leghe cattoliche risultavano essere poco più di centomila mentre nello stesso anno i tesserati al Psi erano appena trentaduemila, la sola Cgdl riusciva a superare i trecento- mila affiliati3 4.

Non è però solo un problema di grandi numeri. Il Tei, come si vedrà, partecipò significativamente al processo di modernizzazione dell’Italia liberale: contribuì in modo rilevante alla diffusione dell’automobile, determinò la scelta da parte dello stato di una certa politica alberghiera e turistica, giusta o sbagliata che fosse, operò per la formazione di una nuova mentalità turistica; tutto ciò precedendo e surrogando l’intervento pubblico statale in una lunga serie di occasioni.

1. Esibizione dell’ozio e forme di volontariato

Certo pochi fra i contemporanei al sorgere del sodalizio avrebbero creduto ad una previsione di tal genere. Pochi del resto capirono quali potenzialità — anche ai fini di una reale egemonia della nuova classe dominante — si nascondevano dietro la proposizione di un modello di vita che includeva un inedito tempo libero per i ceti urbanizzati e nuove forme di associazionismo.

3. Le statistiche sulle iscrizioni dei soci ordinari e vitalizi in appendice a I sessantanni del Touring club italiano 1894-1954, a cura di G. Volta, Tei, Milano, 1954, pp. 408-409. Si rimanda a questo volume, ricco di informazioni, per riferimenti più ampi alla storia del Tei.

4. Cfr. G. Candeloro, Storia dell'Italia moderna, voi. VII, Feltrinelli, Milano, 1974, pp. 259 e 332.

171

Fra quelli che non capirono bisognerebbe includere anche Thorstein Veblen, uno fra i più acuti e spregiudicati scienziati sociali che operarono negli Stati Uniti a cavallo fra questo e Faltro secolo.

The Theory of Leisure Class, edito nel 1899, è una delle più note, e più lette, fra le sue opere. L’analisi del comportamento della classe agiata statunitense è spietata. I nuovi ricchi — secondo quanto scrive Veblen — avevano assunto i modi e i costumi che erano stati propri di tutte le diverse classi che nel corso della storia avevano dominato il resto della società: caratteristica comune era l ’ostentazione dell’ozio, {’occupazione del tempo in un modo qualsiasi, purché improduttivo, giacché proprio questo spreco costituiva il simbolo di uno status di privilegio raggiunto.

La necessità di prestigio aveva creato però alcune contraddizioni nella più recente classe dominante, quella borghese, affermatasi nell’ideologia dell’accumulazione, dell’astinenza e della produttività.

Per tentare di risolvere tale contraddizione « quell’ampio settore della classe agiata che l’origine plebea » rendeva « estraneo alla tradizione dell'otìum cum dìgnìtate » aveva trovato — sempre secondo l’opinione dello studioso americano — modo di modificare nella forma, non certo nella sostanza, l’ozio vistoso ricorrendo a delle « finzioni » quali lo sviluppo di complicate regole di comportamento e di doveri sociali di natura cerimoniale e la fondazione di una notevole quantità di organizzazioni con speciosi obiettivi di miglioramento sociale. Veblen non escludeva la possibilità di « una componente più o meno apprezzabile di sforzo utilmente diretto verso qualche fine serio e sostanziale », ma ciò egli riteneva essere pur sempre un elemento marginale rispetto ad una fondamentale « finzione » necessaria per conciliare due elementi in contrasto: il biasimo verso un ozio palesemente senza scopo ed il canone di rispettabilità che vietava ogni occupazione di natura produttiva s.

Una contraddizione per qualche verso simile era stata individuata anni prima dal genero di Marx, Paul Lafargue nel Le droit à la paresse, pubblicato nel 1883. Secondo Lafargue quello del borghese doveva definirsi quasi un ozio forzato, una violenza nei confronti dei suoi gusti semplici, determinata dalle necessità di un super-consumo dovuto all’ingiusta ed irrazionale distribuzione su cui si fondava la società capitalistica 5 6.

Per quanto acute fossero le osservazioni del sociologo americano e del socialista francese sfuggiva certamente loro buona parte delle impli-

5. T. Veblen, La teoria della classe agiata, Rizzoli, Milano, 1981, p. 115.6. P. Lafargue, Le droit à la paresse, Ed. Masperò, Paris, 1965. La prima

traduzione italiana, dovuta a P. Martignetti, fu pubblicata ad Alessandria nel 1891 con il titolo II diritto all’ozio.

172

cazioni dei fenomeni presi in considerazione. L’associazione fra tempo libero e consumo è sicuramente fondata, ma questo tipo di legame non fu certo confinato ai costumi della sola classe borghese, anzi, può dirsi a questo punto che esso è uno dei più significativi elementi della nostra società contemporanea Né d ’altra parte la fondazione di club e sodalizi ebbe come unico effetto il riconoscimento del prestigio raggiunto da quanti potevano in quella direzione sprecare tempo e danaro.

Già Tocqueville aveva avanzato la tesi che le associazioni volontarie fossero una delle forze socialmente stabilizzatrici e politicamente moderate deH’America a lui contemporanea. L’opinione di molti storici e sociologi successivi conferma fondamentalmente queste intuizioni: è anche grazie a questo tipo di associazioni « intermedie », che si dichiarano apolitiche e che impegnano i cittadini in comuni progetti di automiglioramento, che si è affermata nell’area statunitense quella che, in termini gramsciani, potremmo dire l’egemonia della borghesia 7 8. Vale la pena a questo punto ricordare che per Gramsci tale egemonia non si verificò in Ita4 lia a causa della debolezza di una borghesia che era riuscita ad affermare il proprio primato sul terreno economico ma non sul piano culturale e dell’organizzazione sociale. Partendo da queste premesse Victoria De Grazia, nel suo libro sul dopo-lavoro fascista, ha evidenziato nella mancanza di uno sviluppato associazionismo di tipo americano uno degli elementi probanti le tesi dell’intellettuale comunista 9.

L’affermazione, se pur vera in parte, necessita di alcune correzioni: nell’Italia liberale « superpoliticizzata », dove cioè tutte le più significative aggregazioni — escluse quelle religiose — avevano dichiarati e programmatici intenti politici, esistevano eccezioni non del tutto insignificanti di associazioni nate su modello anglosassone: il Tei ne è un esempio.

Per Veblen, come si è già visto, tutte le varie forme di ozio si riconoscono per la comune caratteristica economica di non essere produttive l0 11; infatti è un’evidente astensione dal lavoro ad essere « segno convenzionale di successo pecuniario, e indice convenzionale di rispettabilità »n .

7. Cfr. soprattutto D. Riesman, La folla solitaria, Il Mulino, Bologna, 1969. La prima edizione americana è del 1948.

8. Per una rassegna sulla letteratura sociologica statunitense cfr. soprattutto C, Smith e A. Freedman, Voluntary Associations: Perspectives on the Literature, Cambridge, Mass., 1972.

9. V. De Grazia, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista, Laterza, Bari, 1981, pp. 10-11. L’autrice trova ispirazione nelle note dei Quaderni gramsciani dedicati ad Americanismo e fordismo.

10. T. Veblen, op. cit., p. 45.11. Ibid., p. 73.

173

Non è casuale l ’insistenza di Veblen e degli altri osservatori contemporanei su quella che appariva un’evidente separazione fra tempo di lavoro e di non lavoro. Alle innumerevoli considerazioni sui profondi mutamenti imposti dall’affermarsi della produzione industriale su larga scala va probabilmente anche aggiunto il fatto che, soprattutto nel mondo anglosassone, proprio nel corso degli ultimi decenni dell’Ottocento, era in pieno svolgimento quello che ormai è noto come il processo di « professionalizzazione » che investi soprattutto i ceti della piccola e della media borghesia. Alle vecchie tradizionali professioni — medici, militari, ecclesiastici — se ne aggiungevano delle nuove, tutte con il loro bagaglio di codici di comportamento e di corporazioni chiuse. All’esercizio di una professione si sarebbe giunti solo dopo un preciso corso di studi svolto alPinterno di istituzioni riconosciute. Fra i requisiti essenziali, oltre l’appartenenza ad una comunità di pari, vi era anche la necessità di essere ricompensati monetariamente per il lavoro esercitato l2. Un lavoro non ricompensato poteva essere solo un h o b b y , un qualcosa che, come suggerisce una definizione di Margaret Mead, « non si fa seriamente e che non ha valore monetario né utilità alcuna per nessuno, salvo se stessi »13 14.

Ma in una posizione intermedia fra Y h o b b y e la professione dovrebbero andare collocate quelle associazioni, con finalità di miglioramento sociale, tradizionalmente fiorite all’ombra dei campanili, anche se alla fine dell’Ottocento esisteva già una tradizione laica riconosciuta, come si è visto, dallo stesso Veblen.

Le forme di lavoro esplicate in questa direzione, sicuramente non ri- compensate monetariamente (e dunque « improduttive » per Veblen), oggi usiamo ricondurle a quel fenomeno definito con il termine di volontariato.

Una ricca messe di studi su questo tema ha finito per evidenziare aspetti che sarebbe stato difficile individuare per gli osservatori di quegli anni. Le ipotesi dell’economista americano Burton Weisbrod offrono ad esempio stimolanti elementi di riflessione t4. La tesi centrale di Wei-

12. Per una rassegna sui temi della professionalizzazione si rimanda a T.J. Johnson, Professions and Power, The Macmillan Press, Hong Kong, 1972; a B. Bledstein, The Culture of Professionalism. The Middle Class and the Development of Higher Education in America, SfJ AN. Norton, New York, 1976 e a M. Sarfatti Larson, The Rise of Professionalism. A Sociological Analysis, Univ. of California Press, Berkley, 1977.

13. M. Mead, The Pattern of Leisure, in Contemporary American Culture, « The Annals », 1957, cit., in M.E. Lanfant, op. cit., p. 66.

14. B. Weisbrod, The Voluntary non Profit Sector, Lexington Books, 1977; parziale traduzione in La nuova economia americana, a cura di F. Forte e E, Gra- naglia, Sugar Co., Milano, 1980.

174

sbrod, corredata da ampie esemplificazioni storiche, riguarda il ruolo innovativo svolto dalle associazioni di volontariato nei confronti dei beni collettivi. Egli sostiene che in genere prima che si arrivi a richiedere al settore pubblico determinati beni collettivi è una minoranza insoddisfatta a richiedere tali beni ripiegando su organizzazioni volontarie. In altre parole il volontariato nelle società moderne insorge quando individui e gruppi, avanguardie della società di massa — almeno per quanto riguarda la richiesta di nuovi consumi — insoddisfatti per ciò che offre il settore pubblico, si organizzano ed operano per soddisfare tali bisogni, ricoprendo così il ruolo di innovatori. Totalmente inadeguato a rispondere ai nuovi bisogni è il settore privato mercantile, giacché si tratta di servizi e produzioni per i quali è impossibile dare un prezzo sul mercato concorrenziale: tradizionalmente assistenza ai malati, ai poveri, più recentemente la creazione di parchi, di strade ecc. L’associazione volontaria, portatrice dell’innovazione e di nuovi bisogni, precede così l’intervento pubblico, sia in direzione di strati marginali sia rispetto alla richiesta di una diversa qualità della vita da parte di classi con maggiori disponibilità economiche l5.

Le affermazioni di Weisbrod appaiono in effetti non azzardate se si pensa alle innumerevoli iniziative intraprese dal Touring club italiano: dall’istituzione della segnaletica stradale alla sperimentazione di particolari materiali per ricoprire le strade, dalla politica di controllo esercitata su alberghi e luoghi di ristoro all’originaria proposta della costruzione della prima autostrada e della prima scuola professionale alberghiera, dalla campagna per la protezione dei boschi alle varie imprese cartografiche. Quelle elencate non sono che alcune delle grandi campagne lanciate e condotte a termine dal sodalizio che, ricordiamolo, per statuto non previde mai alcuna ricompensa pecuniaria per le cariche ricoperte a tutti i livelli.

2. Sport e decoro nella Torino sabauda

Fra tutte le possibili occupazioni improduttive la classe agiata, a giudizio di Veblen, dimostrava di avere una spiccata predilezione per l’esercizio e la partecipazione ad attività sportive. Non fu risparmiato il sarcasmo a tal proposito. È nello sport, sostiene Veblen, che meglio si manifesta il retaggio dell’arcaica competitività predatoria delle classi egemoni;

15. Le ipotesi di Weisbrod sono discusse da A. Ardigò, Introduzione. Volontariato, Welfare State e terza dimensione, in II volontariato: un fenomeno internazionale, a cura di A. Tarozzi e D. Bernfcld, Angeli, Milano, 1981, pp. 8-14.

175

una competitività che è fatta di violenza, astuzia, destrezza, e di tutti i caratteri propri del temperamento fanciullesco. « La pratica sportiva — si legge nella Teorìa della classe agiata — è dunque un segno particolarmente significativo di arresto nello sviluppo della natura morale dell’uomo »16 17, Un tempo compito dell’aristocrazia era stato prepararsi alla guerra, nell’età moderna l ’esercizio delle medesime qualità veniva applicato in direzione dello sport. A chi sosteneva che lo sport fosse un’occasione di progresso in quanto migliorava il fisico e sviluppava qualità virili in chi partecipava e in chi assisteva, Veblen non esitò a rispondere con una tesi opposta: « Il risultato è invece un ritorno squilibrato alla barbarie e alla ferae natura — un ristabilimento e un’accentuazione dei caratteri di ferocia dannosi e distruttivi senza un corrispondente sviluppo dei caratteri utili all’autoconservazione e alla pienezza dell’individuo in un ambiente selvaggio »*'. Le tesi vibleniane sono difficilmente condivisibili ma esse, in ogni caso, testimoniano l ’affermarsi di un nuovo costume, quello della pratica sportiva, in piena diffusione.

Non è comunque Veblen il solo ad avere colto un qualche nesso fra spirito guerriero ed agonismo sportivo. Negli stessi anni infatti l ’inglese John Atkinson Hobson, noto per il celebre saggio sulÌTmperialismo, non esitava ad individuare negli spettacoli sportivi uno dei migliori veicoli di diffusione della mentalità « gingoistica », e cioè dello sciovinismo nazionalistico di stampo britannico. Una serie di studi successivi, da H. Ueberhorts a R. Altmann, da T.H. Adorno a P.M. Meiners e a G.L. Mosse, hanno confermato l’esistenza di un intimo legame fra sport ed esaltazione militaristica. In un recente saggio infine E. Weber, esaminando più attentamente alcuni aspetti della pratica sportiva alla fine del secolo in Francia, ha rilevato quale difficoltà vi sia anche solo nel distinguere il linguaggio di un fanatico colonialista da quello di un fanatico sportivo 18. Weber ha esaminato inoltre alcuni statuti di circoli e club sportivi: uno dei fini istituzionali del Club alpino francese è la formazione della gioventù nazionale, mentre nello statuto della Société des Marcheurs touristers de France, fondata a Bordeaux nel 1885, si dichiarava a chiare lettere la

16. T. Veblen, op, cit., p. 234.17. Ihid., p. 238. Christophe Lasch individua nella condanna di Veblen della

futilità della pratica sportiva una spia del fatto che, per molti versi, il critico della società borghese condivideva in realtà molti dei valori di quella stessa società, come appunto l ’avversione al gioco in quanto inutile ed improduttivo. (C, Lasch, La cultura del narcisismo. L ’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni collettive, Bompiani, Milano, 1981, p. 127).

18. Cfr. J.À. Hobson, Il gingoismo, Feltrinelli, Milano, 1980 (1901 prima edizione); ivi cfr. la ricca introduzione di R. Monteleone per una rassegna sul tema; E. Weber, « Gymnastic and Sports in Fin de Siècle France: Opkim of the Classes, American Historical Review, LXXXVI, 1971, pp. 70-98.

176

finalità patriottica: favorire gli studi della nazione e fornire, al momento opportuno, eccellenti guide per l’esercito. Un dato comune infine un po’ a tutte le società sportive era l’accentuazione degli aspetti di addestramento premilitare 19.

Al di qua delle Alpi le cose non andavano diversamente. Pochi esempi saranno sufficienti a dimostrarlo. Torino fu la prima città in Italia ad ospitare una palestra di ginnastica. Il primo maestro in questo campo era stato lo svizzero Rodolfo Obernmann, chiamato dal governo sabaudo nel lontano 1833, su sollecitazione di Carlo Alberto, per addestrare i giovani principini. Di lì a poco la ginnastica venne introdotta nell’Accademia militare e in tutte le scuole militari del regno. Nel 1843 un gruppo di giovani aristocratici e di giovani ufficiali diede vita alla « So- cetà ginnastica di Torino ». Sulla lapide che ricorda la prima palestra italiana, locata in una delle palazzine del Valentino, così venne scritto: « Qui nel 1844 auspice Re Carlo Alberto sorse la Palestra Ginnastica dove si agguerrirono per le pugne imminenti i primi soldati della Patria Indipendenza »20. Il fine militare, come risulta evidente, non era sottinteso.

Saranno sempre giovanotti torinesi provenienti dal medesimo ambiente aristocratico e militare a dar vita, al rientro dai loro viaggi in Europa, ai primi circoli di canottaggio, che allora si preferiva chiamare con il termine inglese rowing. La più antica fra le società canottiere fu la Cerea, fondata nel 1863, quindi l ’Eridano e la Flik-Flok (dal nome della marcia dei bersaglieri)21. A Torino ebbe sede nel 1888 il Rowing club italiano, che rappresentava la federazione di tutte le società canottiere d ’Italia. A tre anni dalla fondazione, nel 1891, si potevano contare ventiquattro società affiliate con un totale di ottocento soci. Nel solo capoluogo piemontese le società affiliate erano ben sette. Il re e la regina in persona assistevano alle gare ed offrivano le coppe ai vincitori; del resto pri-

19. La tesi più generale di E. Weber è che la moda dello sport si diffuse fra i giovani deH’alta borghesia anche in relazione ad una recessione economica che imponeva una riduzione di attività finalizzata all’industria e alla produzione. Anche C. Lash rileva l ’intima connessione che nel corso del XX secolo si stabilì fra nuove ideologie imperialiste e propaganda della pratica sportiva. Lo studioso americano evidenzia inoltre come all’interno della borghese dottrina del successo la rivalità atletica assumesse un’importanza inconsueta in quanto « terreno preparatorio alle battaglie della vita » (C. Lasch, op. cìt., pp. 128-129).

20. E. Carli, « Torino regale culla della ginnastica italiana », estratto dalla rassegna mensile municipale Torino, n. 2, 1939, p. 4.

21. A. Grammatica, Un secolo di vita sportiva sul Po della Società Canottieri « Armida », Tip. Teca, Torino, 1969.

177

mo presidente onorario era stato il duca d ’Aosta, ex canottiere dell’Eri- dano 22.

Anche l ’introduzione di quello che sulle prime apparve lo stravagante giocattolo dei moderni giovin signori, il velocipede, si deve ai rampolli della buona società torinese avvezzi ai viaggi oltre frontiera. Tradizione vuole che il primo italiano che si vide in groppa al pericoloso aggeggio fosse tal comm. Carlo Michael che introdusse la novità ad Alessandria di ritorno dall’esposizione mondiale di Parigi del 1867 23.

Stupore e curiosità circondarono la nuova macchina. Sul primo numero de II Velocipede, un giornale letterario pubblicato a Torino a partire dal gennaio 1869, i promotori, « una combriccola di amici », per loro definizione, raccontarono come si era giunti alla scelta di un nome che indicava una chiara attrazione per la stravaganza. Erano tutti riuniti per stabilire come intitolare il giornale, e tutti molto incerti, quando si udirono strani rumori provenire dalla strada: « un appressarsi di gente, un insolito scricchiolare di ruote. Ci affacciammo ratti alla finestra, e vediamo un sottile curricolo di ferro e di legno guizzare tra la turba ammirata, mosso dai piedi di un cavaliere, che li agitava in certa altalena, come fa l’arrotino curvo sopra la sua stridula macchinetta. Ecco l’immagine, gridammo in coro, ecco il titolo del nostro giornale! Il Velocipede è la cavalcatura che si attaglia a pennello alle nostre scorribande, esso che fa buona prova soltanto nei luoghi piani, e che rifugge come noi dai monti e dai colli (...) »24. Ma il trabiccolo stravagante e bizzarro divenne presto pericoloso e disdicevole — quando l’uso non ne fu formalmente impedito — per preti, ufficiali, e uomini dabbene 2S.

Molti sono i motivi ipotizzabili sul perché l ’uso del biciclo nelle pubbliche vie fosse ritenuta cosa indecorosa. Il pregiudizio, secondo il capo redattore della Gazzetta del popolo della domenica, che nel maggio del 1892 dedicò un intero numero del giornale alla celebrazione dei dieci anni del Veloce club torinese, si diffuse quando i negozianti abbassarono i prezzi di vendita e di nolo dei bicicli: « E fu allora che si vide il veloci- pedismo cadere in mano di una rispettabilissima marmaglia di monelluc- ci o monellacci ... e tutti gli altri l’abbandonarono. Questa è la causa per cui il velocipedismo fra noi tardò tanto a diventare — come ora è — uno dei più simpatici rami dello sport. La soverchia democrazia delle macchi-

22. « Il Rowing-club italiano marzo 1888 - giugno 1891 », Gazzetta del popolo della domenica, IX, n. 24, 1891, p. 229. L’articolo è firmato Scalmo.

23. E. Dericci, « Centenario del velocipede. Alessandria lo tenne a battesimo », La provincia di Alessandria, XIV, 1967, n. 11-12, pp. 19-21.

24. Il Velocipede, L, 1869, p. 1.25. Sulla « ciclofobia » di quegli anni cfr. a cura di G. Vota, op. cit., pp. 27-29.

178

ne e dei corridori aveva gettato il discredito sul velocipede, tanto che uno studente di liceo non avrebbe più osato comparire in pubblico cavalcando un velocipede »'6.

Il discredito sembrava nascere dunque dall’eccesso di popolarità. Non bisogna certo pensare che la bicicletta fosse alla portata di qualsiasi ragazzo discolo, come sostenuto dal contemporaneo commentatore testé citato, ma sicuramente dovette rappresentare per quei tempi un fenomeno di massa. Nel 1900, secondo i dati pubblicati in quell’anno dalla rivista del Touring club italiano, in Piemonte si potevano contare almeno 21.431 ciclisti; la regione subalpina era seconda soltanto alla Lombardia che ne contava 31.997. I dati, giacché si fondano sulle statistiche delle varie tassazioni comunali, possono essere imprecisi solo per d ife tto26 27.

Ciò poteva significare che la mobilità non era più prerogativa di antichi cavalieri né di moderni gentiluomini arricchiti.

Certo « mobilità » maggiore era quella delle migliaia di contadini meridionali che proprio in quegli anni prendevano il bastimento per recarsi nelle lontane Americhe; ma in quel tipo di mobilità non c’era certo alcuna forma di gratuità. L’emigrante e il turista potevano solcare gli stessi mari e attraversare le stesse foreste europee, ma non era sicuramente solo la classe in treno o in cabina che rendeva così diversi i due viaggiatori.

Non c’è memoria, per esempio, per ritornare al nostro argomento, di emigranti giunti in America a cavallo della loro bicicletta, escludendo s’intende la traversata. Fu quella per l’appunto l’impresa del leggendario Luigi Masetti, un autodidatta che, con il suo trabiccolo e con il solo aiuto della carta geografica, dopo aver attraversato mezzo mondo, raggiunse Chicago nel 1893 in occasione dell’esposizione colombiana28. In molti lessero in quell’impresa un segno dei tempi: grazie all’invenzione della bicicletta, frutto della tecnologia moderna, chiunque, purché intelligente e determinato, anche se privo di illustri natali e di fortune pecuniarie, avrebbe avuto la possibilità di vedere e conoscere il mondo.

Nell’età del positivismo imperante l’idea della mobilità era d ’altra parte implicita nell’idea stessa del progresso: le società, e così l’individuo, marciavano verso mete più avanzate, l’importante era non accettare in nessun caso il punto di partenza come definitivo. L’aspirazione al viag-

26. « E perché no? », Gazzetta del popolo della domenica, X, n. 21, 1982, p. 189. L’articolo è firmato Doctor Alpha.

27. L.V. Bertarelli, « Statistica istruttiva», Rivista mensile del Tcci, gen. 1900.28. Cfr. a cura di G. Vota, op. cit., pp. 20-33. Gli episodi del viaggio di Ma-

setti da Milano a Chicago, durato dal 14 luglio al 19 novembre 1893, furono narrati nelle corrispondenze che il Masetti stesso inviava al Corriere della sera, sponsor dell’impresa insieme a La bicicletta,

179

gio, anche solo simbolicamente, appariva di conseguenza come una sorta di adesione più intima allo spirito della modernità: una possibilità concreta per l’individuo di raggiungere nuovi orizzonti. Se tutto ciò risponde a verità e se è vero che l’idea del progresso pur riscuotendo amplissimi consensi, non era comunque universalmente acclamata, si intuisce come uno strumento che appariva così adatto ad attraversare, oltre che paesi e regioni, anche le classi, potesse subire ostracismi ed essere circondato da pregiudizi.

Il tradizionale ceto dominante torinese, quello che almeno in parte sembrava continuare ad avere nell’aristocrazia il proprio perno, tentò una propria soluzione che consentisse il piacere di servirsi e sperimentare il nuovo mezzo senza con ciò promuoverne una reale diffusione. Di questo dà atto l’attività del Veloce club torinese, fondato nel 1882 e diretto dal conte Agostino Bigiiari di Viarigi, con la collaborazione fra gli altri, del conte Germano De Magny, del conte Biscaretti di Ruffia, del conte Max di San M artino20. Lo stesso conte Viarigi, a partire dal 1885, ricoprì la massima carica dell’Uvi (Unione velocipedistica italiana), la società che rappresentò il maggior numero di club e circoli ciclistici italiani fino al 1894, anno della costituzione del Tei. La politica dell’Uvi fu in pratica identica a quella del Veloce club torinese: far sì che la bicicletta fosse pensata solo come occasione di sport; consentire l’uso della stessa solo nei circuiti dei velodromi; riservare l’uso dei velodromi ai soli soci dei club che per questo dovevano impegnarsi economicamente in modo non indifferente. Quest’ultimo dato è rilevabile dal fatto che il club torinese nel volgere dei primi due anni e con soli cento soci era riuscito a costruire un velodromo ed una pista stabili10.

Quanto detto non risulta dai programmi ufficiali, dove piuttosto viene messa in rilievo la necessità di propagandare la bicicletta. Ma il fatto che mai nulla venne tentato per combattere la tassazione contro di essa, e mai nulla fu proposto per vincere le restrizioni alla viabilità, ed il fatto ancora che su questi temi le polemiche dei contemporanei erano esplicite oltre che numerose, fa supporre il consapevole tentativo di negare alla bicicletta le potenzialità di mezzo di trasporto per confinarla nel solo ambito sportivo, ambito di cui l’aristocrazia, fino a quel momento, aveva avuto il quasi totale monopolio 29 30 31.

29. G. Allara, « Il veloce club torinese attraverso un decennio », Gazzetta del popolo della domenica, X, n. 21, 1892, pp, 190-191.

30. Ibid,31. Per le polemiche nei confronti dell’Uvi basta sfogliare le pagine di periodici

come II ciclo, fondato da A.G. Bianchi nel 1893, e soprattutto La bicicletta fondato dallo stesso Bianchi nel 1894. L ’illustrazione ciclistica, il cui primo numero è del

180

Lo scontro fra Uvi e Tcci, il nuovo sodalizio fondato nel 1894 a Milano, la città tra l’altro dove si concentravano le fabbriche di velocipedi, fu durissimo.

Dirigenti del nuovo club, che era stato dichiaratamente fondato in conformità alle gemelle organizzazioni inglese, francese, belga ed olandese, con cui non tardò a federarsi, erano prevalentemente giovani, e meno giovani, industriali e professionisti. Vanno ricordati i nomi di Federico Johnson, Alberto Riva ma soprattutto Luigi Vittorio Bertarelli, che del sodalizio per più di treat’anni fu il principale animatore 32. Il confronto fu vinto nei fatti dal Tcci, sostenitore ad oltranza del « cicloturismo », cioè dell’idea che la bicicletta fosse essenzialmente un nuovo mezzo di trasporto ideale per i viaggi e non solo per le corse in piste riservate.

Nel 1895, fra i soci fondatori del Tcci, i piemontesi erano solo 21 su un totale di 1.014 iscritti, ma nel 1899 gli iscritti della sola provincia di Torino erano già più di mille. Dalle statistiche di rilevamento pubblicate dalla Rivista mensile del Tcci nel 1900 i piemontesi soci del Touring risultavano essere 2.183 33.

Se l’organizzazione del Tei riscosse immediato successo anche a Torino ciò non si dovette certo alla sola ipotetica maggiore capacità d ’attrazione del gruppo lombardo. Le polemiche con l’Uvi per una politica che tenesse conto delle esigenze dei viaggiatori potevano infatti essere lette, anche negli anni che precedettero la fondazione del Tcci, nella stessa Rivista velocipedistica, che certo non disdegnava di occuparsi di gare e competizioni sportive, diretta dal barone E. Fenoglio 34. Ma oltre all’ovvia considerazione dell’alto numero di biciclette in circolazione nella capitale piemontese, va ricordato che proprio a partire dalla metà degli anni ’90 a Torino ha inizio in forma artigianale la costruzione delle prime automobili, che nel giro di pochi anni si trasformò in una produzione su scala industriale. La prima gara automobilistica in territorio italiano, un anno dopo la Parigi-Rouen, prima gara automobilistica del mondo, fu

1893, è invece allineata alle posizioni deH’Uvi. La Rivista velocipedistica, il più antico giornale ciclistico, fondato a Torino nel 1883, nonostante l’interesse dichiarato per le competizioni sportive, dava spazio anche alle polemiche e alle richieste dei cicloturisti.

32. Cfr. a cura di G. Vota, op. cit., pp. 11-47 ed anche C. Ottaviano, «Luigi Vittorio Bertarelli e il Touring Club Italiano », Economia pubblica, XIV, 1984, pp. 587-596.

33. Cfr. «Soci ammessi a tutto il febbraio 1895 », Rivista mensile del Tcci, 1, feb. 1895; «Deliberazione del consiglio. Statistica sociale», Rivista mensile del Tcci, V, ott. 1899; L.V. Bertarelli, «Statistica istruttiva», cit.

34. Cfr. in particolare A. D ’Elina, « Corse o viaggi? », La Rivista velocipedistica, VI, 1888, p. 1035; Conte Risteno, «Chiacchiere. Viaggi o corse?», La Rivista velocipedistica, VII, 1899, pp. 2011-2012.

181

la Torino-Asti-Torino corsa nel maggio del 1895 3S 36. Le competizioni entusiasmarono. Ma se per la bicicletta il circuito di un velodromo o il tempo di una gara era divenuto uno spazio troppo angusto, per la nuova, straordinaria macchina fu impensabile, sin dall’origine, una utilizzazione esclusivamente di tipo agonistico-competitivo.

Nel 1904 in occasione della riunione costitutiva dell’Unione automobilistica italiana (che si trasformerà in Aci l’anno successivo) fu proprio il consigliere della Fiat Giovanni Agnelli a proporre che la rappresentanza della federazione automobilistica fosse affidata al Tei, che aveva già tra l ’altro mutato il proprio nome allo scopo di comprendere oltre ai ciclisti anche gli automobilisti. L’Uai, e poi l’Aci, avrebbero avuto piena competenza in materia sportiva, il Tei avrebbe dovuto occuparsi di tutto il resto 3Ó,

È probabile che furono anche le modalità con cui vennero affrontati, e qualche volta risolti, i problemi di cui si fece carico il Touring che consentì all’industria italiana automobilistica di inserirsi efficacemente e senza ritardi in un ramo produttivo che era appena avviato anche negli altri paesi di più antica industrializzazione.

3. Uno strumento per la creazione di un’opinione pubblica

« Voi velocipedisti — si legge nel primo numero della Rivista mensile del Touring club ciclistico italiano — che avete veduto nella vostra macchina non soltanto un elemento di Sport, ma ne avete fatto il vostro mezzo di trasporto preferito, avete dovuto tutti notare quante difficoltà ancora si oppongono a un uso più generale della bicicletta. Dal modo in cui le strade sono tenute a quello in cui le ferrovie vi trattano, dalla mancanza di guide e di carte apposite, che vi facilitino i viaggi, alla ciclofo- bia che domina nei municipi e nei tribunali, avrete constatato che l’assenza di un’organizzazione rende i viaggi spesso difficili e presenta inconvenienti gravissimi.

È a questa organizzazione che il Tcci ha voluto provvedere »37.A tale programma di massima, nei suoi punti qualificanti, il sodali

zio, sin dai primi anni di vita, mantenne fede.

35. Per le origini dell’industria automobilistica in Italia cfr. V. Castronovo, Giovanni Agnelli, Utet, Torino, 1971. Un ricordo della Torino-Asti-Torino in V. Mazzonis, « I pionieri dell’epoca romantica », 45° parallelo, III, n. 15, 1966, pp. 50-56.

36. Cfr. a cura di G. Vota, op. cit., p. 87.37. Rivista mensile del Tcci, I, gen. 1895.

182

Non si tenterà qui di illustrare per intero tutta la gamma delle iniziative intraprese dal Tei nei primi decenni dalla fondazione. Il proposito è di mettere in evidenza il fatto che quella che doveva essere solo un’associazione per il tempo libero destinata a turisti in bicicletta, e poi in automobile, fu fin dalle origini un eccezionale strumento per la creazione di un’opinione pubblica ed un’inesauribile fonte di iniziative innovatrici nel settore della viabilità e del turismo. L ’iscrizione al Tei non comportava, dietro pagamento della quota associativa, solo una serie di significative agevolazioni e vantaggi; essa implicava, in qualche modo, anche la partecipazione, più o meno consapevole, ad un progetto ben più ampio.

Il viaggiare — secondo i principi ispiratori del sodalizio — non era o non doveva essere inteso solo come un’amena attività ricreativa. L’essere turista, stando alle affermazioni dei massimi dirigenti del Tei, era anche un nuovo dovere civico.

Così per esempio Luigi Vittorio Bertarelli spiegava la missione del Touring in occasione del congresso di Bologna del 1901: « Io conosco, signori, una gioventù italiana che dai litodomi e dalle ostriche sembra avere ereditata un’immobilità di roccia; la quale non si allontana mai dal patrio campanile, forse pensando che l’ombra di questo sia tanto oscura da confondere e cancellare la macchia della sua ignavia.

Questa gioventù antidiluviana, noi andiamo sgretolandola a poco a poco. (...) Noi, taumaturghi, operiamo delle conversioni miracolose: della gioventù italiana, tarda e troppo spesso confitta alla propria gleba, facciamo coorti di viaggiatori ». Ma non basta cominciare a muoversi se si viaggia, come alcuni fanno, « con cervello non maggiore dei loro bauli eleganti, e con la stessa intelligenza dei pedali che spingono ». « Orbene, signori, dobbiamo dirigere i nostri sforzi a che il viaggio, non sia più una semplice traslazione, ma sia davvero uno studio, uno studio della nostra Patria »38.

Una conoscenza ed un amor patriottico che non si fermano alla contemplazione dei tesori naturali ed artistici del paese. « L’italiano — si legge in una relazione scritta dallo stesso Bertarelli molti anni dopo, net 1917, per sostenere la pubblicazione delle guide per gli stranieri — deve essere da noi interessato a certi lati della nostra vita economica, commerciale, industriale, sociale, che non presenterebbero per uno straniero particolare valore (...). Noi dobbiamo sospingere quasi anche un po’ a forza il nostro turista a conoscere intiere regioni di scarsa attrattiva per

38, II discorso fu riprodotto dal Resto del Carlino e dalla Rivista mensile del Tcci. Poi anche in Vie d ’Italia, mar. 1926, pp. 240-243.

183

10 straniero. È vero che anche per noi esse hanno un interesse visivo minore, ma pure è dovere filiale studiarle. Esse debbono suggerirci ispirazioni ed ammonimenti del più vario ordine e del più efficace valore educativo. Soltanto una visita può chiarire palpitanti, aspri, gravissimi problemi collegati alla natura del suolo, alla costituzione sociale, all’azione dello Stato, a quella dei privati. Soltanto colla visita il nostro turista può farsi un’idea delle soluzioni possibili di molte questioni nazionali fonda- mentali, comprendere e valutare certe manifestazioni locali in tutti i campi della vita, apprezzare i caratteri delle popolazioni, contribuire alla fusione di tutte le regioni della Patria unica »w,

« Il turismo — si legge in altra relazione di quegli anni — è un’espressione di vita civile, la quale ha una funzione sociale estesa a tutte le classi senza distinzione »39 40. Il turismo era, o doveva diventare, un fenomeno di massa, ed anche l’associazione che aveva scelto questo problema come centrale, il Tei, avrebbe dovuto — secondo i suoi promotori — sempre più aumentare il numero dei propri iscritti. Ciò però, va detto, non implicò l’obiettivo di una diffusione preferenziale del Tei fra le classi popolari. Altri erano i soci che il sodalizio voleva raggiungere e che raggiunse.

« Il Touring conta ora 75.000 soci e si avvia ai 100.000 — si legge in un pro-memoria di Bertarelli scritto nel 1909 in occasione della campagna per Ì boschi e i pascoli — . Sono sparsi in tutte le classi sociali, ma di preferenza nelle attive e produttrici, nel campo commerciale, industriale, agricolo o professionale. Il fatto di essere socio del Touring, è inutile11 ripeterlo, trascende ora totalmente dalle tendenze più o meno sportive. Essere socio del Touring è indice puramente di una tendenza intellettuale »41.

La fondamentale mancanza di democrazia all’interno dell’associazione — tutti i poteri decisionali erano infatti saldamente tenuti nelle mani dei dirigenti milanesi —- consentì la possibilità di pensare il Tei come una struttura tramite la quale potere creare rapidamente un’opinione pubblica su temi specifici, o anche un’opinione pubblica capace di esercitare pressione sul potere politico. La propaganda lanciata nel 1909 per i boschi e Ì pascoli può offrire un’occasione esemplificativa.

39. Archivio del Tei, cartella n. 120/1: L.V. Bertarelli, Studi, relazioni, articoli. Dattiloscritto intitolato Progetto di una guida d ’Italia del Tei per gli stranieri, p. 3.

40. Archivio del Tei, cartella n. 920: Il Tei e la guerra del 1915-18. Dattilo- scritto intitolato Note sul presunto quadro di lavoro del sottogruppo « turismo » del gruppo X X della commissione pel dopoguerra, p. 3.

4L Archivio del Tei, cartella n. 114: Evoluzione dell’ente. Dattiloscritto intitolato Pro-memoria per il bosco e per il pascolo, pp. 3-4.

184

« Il Touring — si legge nella già ricordata memoria — si proporrebbe dunque come primo e principale scopo, di creare la coscienza pubblica della funzione del bosco e del pascolo e come scopo conseguenziale di contribuire a fare che dalla coscienza così formata si possa con maggiori affidamenti di riuscita, che non oggi, agitare nell’opinione pubblica la conoscenza di quei mezzi legislativi con cui il problema può risolversi, ed infine giungere con le iniziative esterne, che si potranno con una relativa facilità destare, a questi provvedimenti risalendo sino al potere legislativo ». Così si insisteva sulla Rivista mensile: « Non è lontano il giorno in cui il problema del rimboschimento premerà sui pubblici poteri con una così violenta costrizione da imporsi all’attenzione pubblica, non più soltanto come una nube temporalesca lontana, ma come una calamità presente e insopportabile cui bisogna rimediare d ’urgenza »42. Alla pubblicazione di articoli e monografie, in cui si diffondevano nozioni tecniche ed economiche sull’importanza dei boschi nell’equilibrio idro-geologico, sulle risorse boschive della montagna, sul valore turistico di parchi e di foreste, si affiancavano conferenze, venivano commissionate ricerche, erano costituite commissioni di propaganda, a cui partecipavano autorità del mondo politico e culturale 4\ Ma l’opinione pubblica che la direzione del Tei riteneva di poter controllare non era solo il « cuneo » per rompere le tradizioni di attardate amministrazioni44.

La capacità di creare opinione pubblica, in alcune circostanze, fu messa a disposizione della stessa classe politica al governo. Questo appare evidente soprattutto in riferimento alle campagne per l’espansione coloniale e al modo in cui venne sostenuto, per tutta la durata della guerra, l ’operato del governo e dell’esercito.

Un promemoria, ritrovato fra le carte dell’archivio del Tei, initola- to Scopo che si propone il Touring, è su questo illuminante. Il problema specifico posto in questa occasione è « la messa in valore della nostra guerra presso i Paesi esteri », per l ’influenza che « l’opinione pubblica estera eserciterà inconsciamente in seguito su tutti i rapporti politici e commerciali fra Alleati a seconda dell’apprezzamento che della nostra

42. La citazione anche in I. Bianchi, L.V. Bertarelli. Il fondatore del Touring, Domus, Milano, 1945, p. 196.

43. Cfr. a cura di G. Vota, op. cit., pp. 129-130.44. A proposito del miglioramento delle strade così B. scriveva sulla Rivista

mensile nel febbraio del 1903: « E per verità un’aura nuova penetra ora adagio, troppo adagio a nostro desiderio, ma pure penetra, in questi Corpi amministrativi. Il cuneo dell’opinione pubblica va aprendo sottili fenditure nelle vecchie abitudini. Ora bisogna picchiare nel cuneo, per rompere le tradizioni. E sembra oggi sperabile un risultato, giacché l ’aiuto comincia a venire dalle Amministrazioni stesse ».

185

cooperazione bellica sarà fatto ». La guerra a cui si fa riferimento è il primo conflitto mondiale.

« È urgente — si legge nel dattiloscritto — esercitare con tutte le forze un’azione preparatoria basata sulla persuasione delle classi dirigenti colte ». Il sodalizio possiede i mezzi adatti allo scopo: « Fin dai primordi della guerra la Rivista del Touring, che si stampa in oltre 180.000 copie, si è trasformata in un vero organo di presentazione al pubblico italiano della guerra. Il valore di questa propaganda aH’interno è stato riconosciuto anche da Chi, in varie occasioni, ha mostrato di desiderare che la Rivista inserisse articoli informativi su determinati servizi, perché il pubblico fosse su di esso meglio e diversamente illuminato da quanto lo era in precedenza ».

La proposta operativa era di creare una pubblicazione, simile alla Rivista mensile, destinata all’estero. « Un punto sostanziale è questo: Una pubblicazione creata con questo scopo, intanto ha valore in quanto pervenga a chi può essere influenzato ». L ’importante -— ed è cosa che può assicurare l ’organizzazione del Tei — è avere « indirizzi veramente utili », così da « fare pervenire copie isolate e in tutti gli strati sociali colti, cioè quelli utili allo scopo »45.

4. Strade ed autostrade

L’arte di creare opinione pubblica, insieme con la capacità del Tei tanto di anticipare e supplire l’azione dello stato quanto di sollecitare l ’industria privata nel perseguimento dei suoi stessi interessi, si evidenziò soprattutto in quello che era chiamato il « settore strade ». I problemi che dovevano affrontare quei primi ciclisti ed automobilisti sono oggi difficilmente immaginabili. Secondo i dati della direzione generale di ponti e strade « rotabili » nel 1904 la rete stradale dell’intera penisola misurava complessivamente 137.076 km e di questi 53.350 nella sola Italia settentrionale 46. All’esiguità del numero dei chilometri si aggiungeva la disastrosa condizione della manutenzione, per lo più del tutto abbandonata anche a causa della comune opinione che voleva la ferrovia unico mezzo di trasporto per le lunghe e medie distanze.

45. Archivio del Tei, cartella n. 920: Il Tei e la guerra del 1915-18. Dattilo- scritto intitolato: Pro-memoria. Scopo che si propone il Touring. La proposta contenuta nel pro-memoria ebbe poi un esito concreto nella pubblicazione dell’opuscolo La guerra d ’Italia. Del volumetto, edito in sei lingue, vennero diffuse sei milioni di copie.

46. Cfr. a cura di G. Vota, op. cit., p, 97.

186

Merito del Tei non è solo quello di avere sollevato il problema dell ’allargamento della rete stradale e della sua manutenzione, ma anche di avere proposto, sperimentato e divulgato nuove soluzioni tecniche.

Alla commissione per il miglioramento delle strade, che il Touring istituì nel 1904, vennero invitati a far parte, oltre che i tecnici degli uffici studi degli enti locali, gli ingegneri e gli architetti in rappresentanza dei collegi professionali, rappresentanti del potere politico, dell’Automobile club italiano, dell’industria dei trasporti e della gomma, dello stato maggiore dell’esercito, del Politecnico. Furono banditi concorsi per la manutenzione delle strade, furono tentati nuovi esperimenti e vennero inoltre pubblicate ed inviate monografie a tutte le amministrazioni locali. Il Manuale pratico del cantoniere stradale, scritto in modo assai semplice e con indicazioni che appaiono oggi elementari, fu diffuso nel 1907 in 30.000 copie; negli anni successivi raggiunse le sei edizioni. Per l’esposizione internazionale di Milano, nel 1906, fu allestita un’ideale strada di quattrocento metri; sempre nel territorio della provincia lombarda si eseguirono prove di catramatura e manutenzione sulle strade Milano-Af- fori e Milano-Crescenzago. Nel 1911 a Torino si dimostrarono pratica- mente i vantaggi della cilindratura e della catramatura. Contemporaneamente si organizzarono nel capoluogo piemontese nel 1911, e poi a Firenze nel 1913 e a Napoli nel 1915, una serie di colloqui fra amministratori e tecnici provinciali. In campo internazionale fu il Tei, e non lo stato, che inviò ai congressi della strada di Parigi nel 1908, e di Bruxelles nel 1910 i propri tecnici con il compito di informarsi sui criteri seguiti all’estero 41.

Opera del sodalzio fu anche la fondazione dell’Istituto sperimentale stradale alla cui realizzazione, attuatasi nel 1920 su un progetto che risaliva al 1915, concorsero con elargizioni significative, anche le amministrazioni comunali e provinciali di Torino 4K. Al Tei è legata un’altra grande impresa: la costruzione della prima autostrada, la Milano-laghi, progettata dall’ing. Puricinelli tra il 1919 e il 1920 e realizzata nel 1924. Essa è la prima strada — in senso assoluto — concepita ad uso esclusivo dei veicoli motorizzati. II Touring operò in quell’occasione in collaborazione con l’Aci costituendo la « Società anonima autostrade » con un iniziale capitale simbolico di L. 20.000. Sorprende ancora una volta la lungimiranza di coloro che originariamente si erano associati solo per la passione 47 48

47. L.V, Rertarelli, « Vent’anni di un sodalizio nazionale. Il Touring Club Italiano », Nuova antologia, CLXXVI, mar.-apr, 1915, pp. 24-52.

48. Sulla storia dell’Istituto, sui compiti istituzionali e sull’attività svolta nei primi anni di vita, efr. Istituto sperimentale stradale del Tei, Il laboratorio dell'Istituto sperimentale stradale 1919-1927, Tei, Milano, 1928.

187

per il cicloturismo. Fu il presidente del Tei infatti che sollecitò — facendo intendere il possibile tornaconto — la partecipazione degli industriali del settore automobilistico alla costruzione di quel primo esperimento autostradale.

Le adesioni, anche di capitali, sono cospicue e numerose, ma ancora insufficienti — si legge in una lettera, datata 29 .5 .23 , inviata da Bertarelli a tutte le principali case autom obilistiche: Fiat, Lancia, Isotta Fraschini, ecc. ... — . Da esse però si nota l ’assenza quasi completa delle case autom obilistiche.

Il rilievo è. senza dubbio doloroso — prosegue il presidente del Tei — , anche per ragioni morali. Chi scrive qui ritiene di aver speso per molti anni e di spendere ogni giorno buona parte delle sue energie, con disinteresse assoluto, nella direzione di un sodalizio nel quale, dai colleghi di Consiglio fino a tutti i rami anche più minimi d e ll’organizzazione, giornalmente si svolge un lavoro inteso a favore dcH’autom obilism o.

Il Touring ritiene di assolvere così un com pito assolutamente utile al paese. Ma fra tutte le opere svolte direttamente dal Touring o da esso patrocinate, è certo che nessuna si presentava tanto importante, ardita, degna di realizzazione e soprattutto eccezionalmente utile alle aziende che traggono la loro ragion d ’essere d a ll’autom obilism o, quanto la costruzione della prima rete d ’autostrade (...).

Le costruende autostrade avranno il grandissimo valore pratico di dim ostrare la possibilità economica di altre arterie consimili e questo sarà d ’incalcolabile vantaggio per le fabbriche d ’autom obili. La stessa circolazione che si verificherà sulla Milano-Laghi esigerà un gran numero di v e ic o li49 50.

L’appello dovette avere il suo effetto se è vero che la sottoscrizione raggiunse in breve tempo i sessanta milioni necessari. A quel punto il Tei si ritirò dall’impresa finanziaria e industriale che costruì e gestì le nuove strade.

Non si aveva certo timore di smentita nel sostenere l’assidua opera svolta dal sodalizio in favore dell’automobilismo ,0. Le difficoltà e gli ostacoli da superare per gli aspiranti automobilisti erano ancora maggiori rispetto a quelli incontrati, e che continuavano ad incontrare, i turisti velocipedisti.

Basti pensare al problema del rifornimento del carburante. Il Tei,

49. Una prima riunione fra rappresentanti del Tei e industriali dell’automobile per discutere l’idea di costruire un’autostrada si era svolta nel 1906. L’iniziativa non aveva allora avuto successo (cfr. a cura di G. Vota, op. cìt,, pp. 219 ss.). Copia della lettera citata è conservata nell'Archivio del Tei, cartella n. 120/1: L.V. Bertarelli, Studi, relazioni, articoli,

50. Il Tcci cambiò la sigla in Tei nel 1901 in seguito al primo giro automobilistico d’Italia.

188

ancora una volta, fu il primo capace di intervenire su scala nazionale impiantando, tramite una ditta privata, un centinaio di depositi di benzina sparsi per tutta la penisola.

Altri particolari, che oggi, proprio per la loro ordinarietà, possono apparire banali, andavano risolti: fra questi quello della segnaletica stradale. Le prime sottoscrizioni a questo scopo iniziarono all’indomani della fondazione. Già nel 1897, stipulata una convenzione con il Ministero delle poste e telecomunicazioni che consentiva, dietro compenso, l’uso dei pali telegrafici, i primi cento cartelli furono affissi. L’opera era di dimensioni titaniche se si pensa all’intero territorio nazionale e all’applicazione dei criteri enunciati ai congressi internazionali della Liat (Lega internazionale delle associazioni turistiche) a cui il Tei aderiva. Si prevedeva infatti l’impianto di cinque serie diverse di cartelli che indicassero rispettivamente i confini politici, i luoghi doganali, la presenza di pericolo, gli itinerari da un comune ad un altro, i nomi dei comuni. La commissione permanente per le segnalazioni stradali fu costituita nel 1903: fra i compiti principali quello dell’invio di monografie agli enti locali, con l ’invito ad operare secondo criteri unificati, e la raccolta di migliaia di lire in sottoscrizioni fra simpatizzanti e soci. A questi ultimi era stata data l’opportunità di porre il proprio nome sul cartello e di indicare il luogo dove ritenevano fosse più opportuno collocarlo 51.

5. Le imprese collettive: la Carta d’Italia e la guida; ovvero, come rendere leggibile il territorio

Fra i tanti problemi che al sorgere del nuovo secolo dovevano affrontare coloro che intendevano porsi in viaggio, in bicicletta o in auto, per un’Italia in gran parte sconosciuta c’era anche quello della mancanza di carte topografiche adeguate. Troppo costose ed ingombranti o troppo sommarie erano quelle dell’Istituto geografico militare, le uniche in circolazione, al 1:100.000 e al 1:500.000.

La direzione del Tei, nel 1906, comunicò ufficialmente la decisione di voler pubblicare carte al 1:250.000 in collaborazione con l’Istituto geografico de Agostini.

Il problema non era solo quello di trasferire sulla scala desiderata le carte già esistenti. Necessaria era anche una grande opera di revisione delle stesse carte Igm e l’adozione di più moderni criteri cartografici che

51. L.V. Bertarelli, « Vent’anni », cit., p, 35.

189

dessero il giusto risalto anche alle infrastrutture civili, quali strade e ferrovie, indicandone condizioni e percorribilità 52.

Per condurre a buon porto l’impresa furono utilizzate le competenze dei maggiori geografi e dei migliori tecnici, dei dipendenti degli uffici di Genio civile e di quelli della direzione dei Regi tratturi, degli addetti agli uffici tecnici di comuni e province e delle ferrovie; ma soprattutto venne utilizzata la collaborazione di alcune decine di migliaia di informatori, soci e simpatizzanti del Tei, a cui si spedirono questionari precisi, con quesiti determinati, accompagnati da brani di carta al 1:100.000 del- l’Igm e da stampe provvisorie delle carte 1:250.000 del Touring53. Rispetto alla più generale impostazione cartografica va sottolineato il totale allineamento all’indirizzo giustificativo, che era comune a tutta la geografia italiana, rispetto all’espansionismo coloniale e alle rivendicazioni nazionali sopra le regioni alpine orientali e istrianodalmate 54 55.

Non era ancora stata portata a termine la pubblicazione della Carta d ’Italia, che verrà completata nel 1913, e già veniva annunciata la decisione del Tei di porre in cantiere un’altra ambiziosissima impresa: la pubblicazione della Guida d'Italia in più volumi.

Il modello scelto senza esitazioni fu quello delle guide Baedeker che tanto successo, da più di mezzo secolo, riscuotevano in tutta Europa.

Karl Baedeker è l’inventore di quelle guide con stellette ed asterischi (per le quali Roland Barthes nutrì — com’è noto — il più profondo disprezzo) che meglio di qualunque altra cosa rappresentano la rottura profonda costituita dal viaggio borghese dell’Ottocento rispetto al gran tour del Settecento ss. Asterisco e stellette rispondevano in effetti tanto all’esigenza, tutta positivista e « borghese », di classificare e quantifica-

52. Sul dibattito che precedette e seguì l'iniziativa del Tei cfr. A. Marcarini, « Fonti cartografiche non ufficiali per lo studio delle trasformazioni territoriali: la carta d’Italia del Touring Club Italiano (1907-1914) », Storia urbana, VI, n. 18, 1982, pp. 71-88.

53. Fra le varie occasioni in cui L.V. Bertarelli, ideatore dell’impresa, fornì un puntuale e appassionato resoconto sui criteri ed i tempi in cui fu portata avanti l’iniziativa, vi è anche una conferenza del 1925 tenuta davanti ad un pubblico di ufficiali. Il dattiloscrittore intitolato Un esempio di collaborazione civile ad una istituzione militare (Tei e lgm per la cartografia dellTtalia) nell’Archivio del Tei, cartella n. 114: l ’evoluzione dell’ente.

54. Cfr. M. Quaini, L’Italia dei cartografi, in Storia d ’Italia, voi. VI, Atlante, Einaudi, Torino, 1976, pp. 5-52. Nel 1911-12 il Tei diffuse le prime carte della Tri- politania e della Cirenaica a 500.000; nel 1913 quelle delle cosiddette regioni irredente nella serie della Carta d’Italia a 250.000.

55. Cfr. L. Di Mauro, L'Italia e le guide turistiche dall’Unità ad oggi, in Storia d ’Italia. Annali 5. Il paesaggio, Einaudi, 1982, pp. 369-430; G. Ricci, «G li incunaboli del Baedeker. Siena e le prime guide del viaggio borghese », Ricerche storiche, VII, 1977, pp. 345-381.

190

re, quanto al nuovo tipo di turismo di massa, che allora iniziava a profilarsi, con poco tempo a disposizione e molta voglia di vedere se non tutto almeno l’essenziale. Rispetto al modello tedesco la novità delle guide Tei sta però nella nuova attenzione verso ciò che non ricadeva nella categoria dcli’« artistico », unico settore degno di nota per i Baedeker. Così si spiegava nella Rivista mensile del Tei, nel novembre del 1912, la richiesta di collaborazione a privati, ministeri, enti locali e collegi professionali: « Ogni forma di attività nazionale, individuale e collettiva, sentirà che il quadro della vita italiana, che ci accingiamo a tracciare per tutti i turisti d ’Italia, sarà un mosaico per il quale ciascuno può, anzi deve, dare il proprio sassolino »s<s.

« Far conoscere l’Italia agli Italiani » fu il motto divenuto celebre. Questo significava, tra l’altro, dare ampio spazio a tutte le regioni, comprese quelle meridionali, ignorate dai tradizionali itinerari; ma ciò implicava anche la diffusione di quella « piccola cultura » che un intellettuale come bonghi poteva trattare con sufficienza ma che, come si sa, è uno degli aspetti costitutivi di una società di massa industrializzata 56 57.

L’ampiezza e la varietà delle collaborazioni richieste e il rigore con cui vennero svolte le verifiche diedero poi esiti di estremo rilievo non previsti dallo stesso Tei: le guide furono, per la ricchezza delle informazioni in esse contenute, il primo inventario di cui Io stato italiano avrebbe potuto disporre per la difesa del patrimonio artistico e naturale della nazione 58,

6. Professionalità e politica alberghiera. L’istituzione dell’Enit

La campagna per il miglioramento della situazione alberghiera rispecchia fedelmente l’idea che il sodalizio aveva sulla direzione da perseguire per lo sviluppo del settore turistico.

Due sono infatti gli aspetti più rilevanti: l’attenzione rivolta quasi esclusivamente alle condizioni e al miglioramento degli alberghi non di

56. L.V. Bertarelli, in Rivista mensile del Tei, nov. 1912. Così lo stesso Berta- relli aveva annunciato nelle pagine della rivista a giugno: « È necessario fornire delle sintesi, uno sguardo d’insieme affidato a specialisti in: storia, storia dell’arte, geografia antropica, demografica, statistiche, ecc. ».

57. R. Longhi, Recensione alla Guida d'Italia di L.V. Bertarelli, Arte, 1917, pp. 361-365.

58. A. Emiliani, Una politica dei beni culturali, Einaudi, Torino, 1974, p. 64. Un discorso a parte meriterebbero le edizioni della guida per gli stranieri, il cui progetto, nato nel pieno clima bellico, risente di pesanti accenti nazionalistici. Cfr. « I l Baedeker e la guerra», Rivista mensile del Tei, mar. 1919, pp. 135-136.

191

lusso né di prima categoria, dunque a quelli destinati ad ospitare viaggiatori di classi medie, e l’insistenza sul tema della professionalità che doveva essere acquisita, a tutti i livelli, dagli addetti al settore.

Fra le iniziative da ricordare vi sono alcune pubblicazioni, dedicate ai metodi di ristrutturazione di vecchi alberghi secondo criteri di moderna razionalità, e vari concorsi, sia per la progettazione di nuovi alberghi, sia di diretta competizione fra piccoli albergatori. Suscitarono inoltre un certo dibattito gli articoli che Bertarelli scrisse al ritorno dei viaggi nelle varie regioni italiane. La descrizione delle strutture destinate all’ospitalità, soprattutto quelle dell’Italia meridionale, ma non solo, conosciute per esperienza diretta, era quella di una totale inadeguatezza se non di vera e propria indecenza. A parte la possibilità di seguire i consigli che riguardavano quelle « piccole cose che tolgono al Paese centinaia di milioni », il problema che andava risolto a monte era quello della professionalità degli albergatori. La soluzione non poteva che essere una: la creazione di scuole professionali sul modello di quelle già esistenti all’estero, finalizzate all’istruzione di personale alberghiero.

Nel 1914 il Touring fondò la prima scuola destinata soprattutto ad aspiranti direttori e a futuri proprietari. L’iniziativa fu però interrotta dallo scoppio della prima guerra mondiale per essere ripresa, in collabo- razione con l’Enit e l’Associazione italiana albergatori, nel 1921.

Nei riguardi dell’intervento dello stato rispetto all’industria alberghiera, ed in generale verso il settore turistico, va rilevato che se pure il Tei segnalava la scarsa consapevolezza che in Italia vi era verso i cosiddetti « interessi collettivi »S9 60, le pretese avanzate nei confronti dello stesso stato erano poi, tutto considerato — e rispetto ad altre proposte — abbastanza modeste: la richiesta di coordinamento fra trasporti ferroviari e marittimi, il controllo sulle norme di igiene, la collaborazione per le scuole professionali. Ciò risultò con evidenza nel corso del dibattito che precedette la fondazione dell’Enit (Ente nazionale italiano per il turismo).

Fu Maggiorino Ferraris che, nel corso del 1917, dalle pagine della Nuova antologia, a più riprese, invitando specificatamente il presidente del Tei Bertarelli ad aderire alla sua proposta, insistette sulla necessità di istituire un ufficio nazionale del turismo seguendo il modello francese. La proposta non era nuova. Lo stesso Ferraris, che aveva fondato nel 1900 l’Associazione nazionale per il movimento dei forestieri, l’aveva già avanzata, senza alcun successo, alcuni anni prima <so.

59. L.V. Bertarelli, « Enit. Ente nazionale per le industrie turistiche », Le Vìe d ’Italia, apr. 1920, pp. 193-198.

60. Cfr. M. Ferraris, « La ricostruzione economica nel dopoguerra. Il movimento dei forestieri nel Mezzogiorno e nelle isole », Nuova antologia, CLXXXVIII,

192

Alla vigilia della fine della guerra, in previsione della ricostruzione e di un incremento del flusso di turisti che si prevedeva avrebbero invaso l ’Europa proveniente dall’America, Ferraris ritornò sull’argomento con rinnovate ambizioni. L’idea era di costituire un ufficio turistico, presso le ferrovie dello stato, munito di ampi poteri esecutivi. Il consiglio di tale ufficio sarebbe stato composto oltre che da rappresentanti del governo anche da quelli di varie associazioni, fra cui il Tei. L’incremento del settore non sarebbe stato soltanto un ottimo strumento per il pareggio della bilancia dei pagamenti, come i calcoli di Bodio e poi di Stringher 61 dimostravano, ma avrebbe potuto essere, a giudizio di Ferraris, anche un’occasione importante per la ripresa economica nel Mezzogiorno e nelle isole. Problema grave, come avevano indicato gli articoli di Bertarelli, era la totale mancanza di un’accettabile struttura alberghiera. La soluzione proposta era la costruzione di quattromila alberghi per quattromila comuni meridionali finanziati e gestiti da un consorzio a cui avrebbero partecipato stato ed enti privati, fra cui il Tei.

Gli articoli di Ferraris ebbero un seguito in parlamento nel progetto di legge dell’on. Nello Toscanelli per la costruzione di edifici, case albergo e trattorie da prevedere in diverse località lungo il tracciato delle linee ferroviarie.

L’opposizione di Bertarelli fu senza possibilità di compromessi. Rispetto al progetto Toscanelli contestò la scelta dei luoghi, il conto delle stanze, l’eccesso delle spese da sostenere; rispetto al progetto Ferraris, respinse il privilegio accordato alle ferrovie, l’eccesso di burocrazia, la consistenza delle spese previste, la pretesa di un ufficio con poteri esecutivi e non solo consultivi e propositivi (’2.

1917, pp. 341-353; idem, « Per la ricostruzione economica del dopoguerra. Lo stato ed il movimento dei forestieri in Italia. L”‘Office National du Tourisme” in Francia », Nuova antologia, CXC, 1917, pp. 422-423; idem, « D i un ufficio delle ferrovie di stato per il movimento dei forestieri », Nuova antologia, CLXIII, 1913, pp. 146-151. L’Office National du Tourisme francese era stato istituito nel 1910; sin dal 1906 in Austria esisteva un Ministero per il turismo; l’Ufficio nazionale svizzero del turismo è del 1917.

61. L. Bodio calcolava che nel 1897 il numero dei turisti stranieri fosse stato di 375.000 unità con una spesa complessiva di 306 milioni di lire. L’industria serica, la maggiore esportatrice, aveva nel 1898 esportato per soli 260 milioni di lire. Cfr. L. Bodio, « Sul movimento dei forestieri in Italia e sul denaro che vi spendono », Giornale degli economisti, XIX, 1899, pp. 54-61. Bonaldo Stringher calcolava le spese degli stranieri in Italia per il 1909-10 intorno ai 500 milioni di lire.

62. Cfr. « Un ufficio nazionale del turismo in Italia? », Le Vie d ’Italia, 1917, pp. 65-72; C.V.B., « Per salvare tre milioni », Le Vie d ’Italia, 1918, pp. 1-13; « Un bel sogno. Uno studio del sen. Maggiorino Ferraris », Le Vie d'Italia, 1918, pp. 129-137; Il consiglio del Touring club italiano, « Sui criteri di efficienza e di sede di un ufficio di Stato per il turismo », Le Vie d'Italia, 1918, pp. 193-198.

193

Quando l’Enit nel 1919 venne infine istituito, fu la linea Bertarelli ad essere vincente: venne scartata la possibilità di scegliere Pente francese per modello; si stabilì per statuto di non privilegiare le ferrovie; il bilancio venne fissato nell’esigua somma di cinquecentomila lire annue; Pente avrebbe avuto solo potere consultivo, di studio e propositivo; non vi sarebbero state assunzioni a tempo indeterminato; le cariche di consigliere sarebbero state gratuite. Degli undici membri del consiglio, cinque erano rappresentanti del governo, tre del Tei, uno della Società degli albergatori, uno dell’Associazione pro Italia, uno delle Camere di commercio.

L’anno successivo le Vìe d ’Italia, la rivista del Tei, ospitò i comunicati ufficiali dell’Enit divenendone organo ufficiale. In quell’occasione poteva leggersi, in un ennesimo articolo firmato L.V.B., che il nuovo ente bisognava considerarlo alla stregua di un « fratello del Tei » capace di svolgere, grazie alla volontà e ai mezzi, « azione parallela ed efficace »63.

Nonostante il suo carattere pubblico l’Enit non avrebbe potuto in nulla sminuire il prestigio ed il primato del vecchio sodalizio.

L’ente del resto operò, sia pure con nuove e maggiori disponibilità, secondo le linee già tracciate e secondo indicazioni che erano nate e continuavano a nascere immancabilmente all’interno dell’ormai trentennale associazione volontaria 64.

63. L.V.B., « Enit », cit., p. 194.64. Le prime manifestazioni dell’Ente, a parte l’importante apertura della rete

di uffici di propaganda turistica all’estero — dove si diffondevano soprattutto le pubblicazioni touring — furono la partecipazione all’organizzazione dei concorsi alberghieri insieme al Tei e la cogestione della scuola alberghiera.