año DOS @BULLET número TRECE @BULLET Bolivia, 15 de noviembre de 2007 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of año DOS @BULLET número TRECE @BULLET Bolivia, 15 de noviembre de 2007 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA...

año DOS • número TRECE • Bolivia, 15 de noviembre de 2007

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIAVICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN

La metropolizaciónLa metropolización

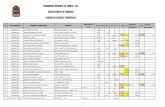

Prefecturas14%

Universidades 7%

FondoIndígena

5%

Municipios 46%

PÁG. 8

Los recursosdel IDHSeguirán en manosdel pueblo boliviano.

PÁG. 2

Seis Polos parael desarrolloEl ministro de la Pre-sidencia explica lanueva matriz econó-mica e industrial delpaís.

Imágenes de la ExpoferiaBolivia Municipal quese llevó adelante en elCampo Ferial paceño.

PÁG. 4-5

Las ciudades crecen con vida propia, ignorando las líneas demarcatorias y seproduce la conurbación: la mancha urbana se extiende atravesando varios municipios.La gestión pública debe responder al desafío de la metropolización, la planificación,gestión y administración compartida y coordinada de sus servicios.

Págs. 4-5

Coch

abam

ba: I

mag

en s

atel

ital a

80

km. d

e al

tura

tom

ada

de G

oogl

e Ea

rth.

Vinto

Sipe Sipe

Quillacollo

Tiquipaya

ColcapirhuaCochabamba Sacaba

2

El debate de fondosobre el IDH

Juan Ramón Quintana pone en consideraciónalgunos aspectos centrales del desarrollo regional

El pasado 7 de septiembre, al clausurarel Primer Foro para el Desarrollo delSudeste Boliviano, realizado en el Pan-tanal Boliviano, Juan Ramón Quintana,ministro de la Presidencia, explicó quela nueva matriz económica e industrialdel país será definida por polos de de-sarrollo. Transcribimos partes de aquellaexplicación que da elementos para que“podamos empezar a pensar de maneracolectiva hacia donde vamos”.Para explicar esto que el ministro llamóDesarrollo Regional, proyectó un ima-ginario de seis polos de desarrollo en elterritorio de la República. i) En el sudeste,el polo de desarrollo del Mutún, es decirtodo el emprendimiento de la industriasiderúrgica. ii) En el sur, en el Chaco,otro polo de desarrollo que tiene que vercon los hidrocarburos, fundamentalmentecon el petróleo y el gas. iii) En el oestedel país, entre La Paz, Oruro y Potosí unpolo asentado en la minería. iv) En elcentro del territorio, en la región deltrópico de Cochabamba, un polo queestará vinculado a la extracción de hidro-carburos. v) En el norte de La Paz, unpolo que desarrolle las potencialidadesen agroindustria y quizás en hidrocarbu-ros. vi) En la Amazonía, un polo dedesarrollo que explote la inmensa riquezade esa región.

Seis características comunes“En primer lugar, una de las característicasmás importantes es que cada uno de lospolos tiene un anclaje en la industrializa-ción, del hierro, gas, minería y agroin-dustria”.“Alguien dirá qué pasa con Santa Cruz,en realidad Santa Cruz es un polo macroregional que abraza a gran parte de estosotros, no es que esté ausente sino que escomo un paraguas que contribuye a ilu-minar y esclarecer la trayectoria de cadauno de estos polos de desarrollo. Dichode otra manera, Santa Cruz tiene uncapital industrial fundamental del cualdebemos todos aprender”.“El Mutún es un caso clásico de proyectode industrialización y de desarrollo macroregional, porque desborda la posibilidadde una instalación industrial en un solomunicipio (…) Esto nos obliga a tejeralianzas tácticas y estratégicas entre todoslos actores”.“Una segunda característica común encada uno de estos polos es la recuperaciónde la capacidad estatal acerca del dominioterritorial. No podrá haber ninguno deestos polos de desarrollo en los que elEstado no esté presente. Se está termi-nando el ciclo de los territorios cacicalessobre cuya geografía predominó la ausen-cia estatal. Hoy los municipios cubrenel territorio con una delgada capa deadministración y presencia estatal; esono es suficiente porque todavía siguensiendo territorios porosos, sujetos a lapenetración de prácticas informales comoel tráfico de madera, droga o vehículos”.“La tercera característica común en estenuevo proyecto de desarrollo estatalfundado en esa visión de desarrollo re-gional, tiene que ver con el peso estatalen la gestión empresarial. Hasta hacemuy poco, el Estado boliviano dejó quelos actores privados asuman la respon-sabilidad y el compromiso de la produc-ción en distintas esferas productivas, y adistinta escala. Hoy eso está tendiendoa cancelarse, pero no vamos a desarrollarun estado capitalista pleno, ni vamos adesarrollar una suerte de socialismo indus-trializante, porque eso ya no cabe en esteproceso de globalización donde el valorde la tecnología y de la informática des-

borda la capacidad de la presencia de laproductividad estatal. Tenemos que con-struir por lo tanto, este tipo de alianzas;lo que no quiere decir que el Estado sedesentienda de la productividad”.“El cuarto elemento que caracteriza aesta visión del desarrollo regional es esacombinación armoniosa entre indus-trialización y medio ambiente; entrenueva economía productiva y medioambiente”.“El momento en que se quiebre esa re-lación armónica entre capacidad produc-tiva e industrial y preservación del medioambiente, todo el proyecto se habrá que-brado; y eso tendría un impacto demole-dor en toda la región, eso generaría unconjunto de conflictos que serían difícil-mente superados por las autoridades lo-cales, regionales o las propias autoridadesnacionales”.“Un quinto elemento de la formulaciónestatal del desarrollo macro regional, esla capacidad que está adquiriendo elEstado; el compromiso que está ad-quiriendo el Estado con la propia comu-nidad internacional”.“Este tipo de modelo, esta matriz econó-mica le otorga a Bolivia una nueva capa-cidad de inserción internacional.Todos nos hicimos de la idea de queBolivia era inviable, que el país no podíapasar a la fase de desarrollo industrial, ypor tanto, que tenía que convertirse enuna suerte de mercado abierto en favorde la voracidad de los capitales nacionalesy extranjeros”.“El sexto y último elemento que carac-teriza a este gran proyecto de desarrolloestratégico a escala regional y macroregional, es que no son proyectos denaturaleza endógena, es decir, no sonproyectos que solamente están instaladosen el territorio nacional. Piensen que lamayoría, a excepción probablemente deltrópico, todos tienen una fuerte vincu-lación con los países vecinos. Por lo tantocada uno de estos proyectos nos ofrecendesafíos extraordinariamente complejos,por que acá, en materia medioambientalcualquier estornudo que nosotros demospuede convertirse en una neumonía parael país vecino o al revés.

número TRECE • Bolivia, 15 de noviembre de 2007

En el período transcurrido entre la revueltapopular de octubre de 2003 y las eleccionesgenerales de diciembre de 2005, en elllamado período de transición, ocurrieronuna serie de hechos que no son fruto dela casualidad. Recordemos: ante laperspectiva de la pérdida del controlpolítico nacional por parte de la derecha,ésta diseña su atrincheramiento en losdepartamentos.

En lo político, al anuncio de la realizaciónde la Asamblea Constituyente, secontrapone el referéndum por autonomíasdepartamentales; a la inminencia de untriunfo popular en las eleccionesnacionales, se contrapone la elección dePrefectos. Pero además en el período sehace aprobar un decreto inconstitucionaldescentralizando el Instituto Nacional deReforma Agraria (INRA) a losdepartamentos.

En lo económico ocurre una secuencia:ante el referéndum sobre los hidrocarburos,se objeta que esto solamente podrá serválido para lo venidero y no para loscontratos ya suscritos; ante los avancesen la normativa para recuperar el 50% delos ingresos hidrocarburíferos, primero sehace una campaña mediática sobre lasupuesta ruina que ocasionará al país;luego sale una ley inconstitucional queda potestad a la prefectura para negociartemas hidrocarburíferos; y finalmente ala creación del Impuesto Directo a losHidrocarburos (IDH) se arranca uno delos últimos decretos del gobierno saliente,otorgando la mayor parte de éstos a lasprefecturas.

Este último aspecto, además de multiplicarinadmisiblemente las inequidades entrelos departamentos del país (por ejemplo,dando a Tarija por lo menos 8 veces másrecursos por habitante y a Pando 45 vecesmás que a La Paz), resulta multiplicandolas transferencias del TGN a las prefecturas(aún sin tomar en cuenta regalías) en 5veces más entre 2003 y 2007. Las nuevasautoridades, en un santiamén, han llegadoa recibir más recursos que todos los 327municipios del país juntos, luego de unlargo proceso de maduración, planificaciónparticipativa, fiscalización y vigilanciasocial.

El ajuste a la distribución de los recursosdel IDH mediante el Decreto Supremo29322, hace una necesaria redistribuciónque, aún sin llegar a corregir lasinequidades mencionadas entredepartamentos, empieza a poner las cosasen orden: Ni un solo centavo del IDHdestinado a las regiones va al gobiernonacional; mantiene la participación delas universidades públicas en todo el paísy refuerza, como debe ser, la capacidadfinanciera de los municipios. Aún así, lasprefecturas recibirán muchísimos másrecursos que el 2005, más del doble queel 2004 e infinitamente más que el 2003,antes de la forzada elefantiasis financieraimpuesta por los intereses políticos endesmedro tanto del conjunto del paíscomo del nivel de gobierno más cercanoa la gente.

Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia

EDITOR GENERAL: Fabián II Yaksic Feraudy

REDACTOR RESPONSABLE: Fernando CabezasCOLABORARON EN ESTE NÚMERO: Modesto Condori, Diego Cuadros, Luis Escóbar, Raúl España, Jorge Guzmán, Sebastián Michel,Giovanni Salguero y José Zelada.DISEÑO: Salinasánchez comunicación srl.IMPRESIÓN: La Razón

Depósito Legal: 4-2-140-06P.O.

Esta publicación es posiblegracias al apoyo financiero de:Distribución gratuita

El contenido de este periódico es responsabilidad del Viceministerio deDescentralización y no refleja la línea institucional u opinión oficial de AECI.

Esta es una publicación delViceministerio de Descentralización,

dependiente del Ministerio de la Presidencia

Av. 20 de octubre 2230, tercer pisoTeléfono 2110930 • Fax 2113613

E-mail: prensa@descentralización.gov.bowww.descentralizacion.gov.bo

La Paz, Bolivia

3

Juan Gálvez es el gerente de laMancomunidad y nos explicacuáles son los trabajos que llevanadelante para planificar su desa-rrollo, con la inminente explo-tación del Mutún que cambiarásus ciudades, y también el traba-jo que hacen para que el ansiadoprogreso no les estropee el medioambiente.

“En el Pantanal boliviano, a di-ferencia del brasileño, tenemosvarios ecosistemas como el Bos-que Seco Chiquitano que llegahasta la Laguna La Gaiba. Tene-mos un Pantanal del norte quese encuentra en el área de SanMatías que es la porción másgrande del Pantanal boliviano;y el Pantanal del sur, tambiénllamado Los Tuquis, que está enel área de la provincia GermánBusch”.

“Tanto en el Pantanal como enel Bosque Seco tenemos áreasprotegidas que gracias a la pre-sencia del Servicio Nacional deÁreas Protegidas (SERNAP) yotras instancias no gubernamen-tales mantenemos y cuidamos”.

“Es una zona muy rica y es pordemás conocido, que tenemos

el yacimiento más importantede hierro de Bolivia y uno delos más grandes del mundo. Esaes nuestra preocupación. La zonaes muy rica, pero muy frágil”.

Portal de la Descentralización:Hacer desarrollo en el Pantanallos obligará a ser mucho máscuidadosos que en otras zonasdel país. Deberán encontrarun equilibrio entre produccióny sostenibilidad. Hace pocassemanas se llevó adelante elForo para el Desarrollo del Sud-este Boliviano ¿Cuál es la eva-luación de aquella jornada ycuáles serán los pasos inme-diatos?(JG) “El foro nació con una ga-nancia. Antes de hacérselo yatuvo el éxito de captar la aten-ción del Gobierno Nacional ydel Gobierno Prefectural. Porprimera vez ambos expresaronuna similitud de preocupaciones.Se está hablando de que nuestraregión va a ser un polo de desa-rrollo. Allí confluirán cientos demiles de bolivianos y la manco-munidad se transformará en lasegunda Santa Cruz de la Sierra”.

(PD) ¿Están listos para afron-tar tamaño desafío?

(JG) “La realidad es que tene-mos poblaciones totalmenteabandonadas. Puerto Suárez notiene un sistema de alcantari-llado, no tiene agua potable debuena calidad, no tiene unaplanificación de la ciudad a tra-vés de un catastro”.

(PD) ¿Han imaginado qué seráde esos pueblos que deberánsoportar una fuerte migraciónproducto del auge del mutún?(JG) “Va a ser un caos y podríaprovocar la deserción de la gentey el desastre del Pantanal. Allínace nuestra preocupación.Estamos con una espada de Da-mocles. La firma del contratova a dinamizar el despegue dela región…”

(PD) ¿Qué está demorando sususcripción?(JG) “Faltan senadores. Estuvecon uno de ellos y dice que lovan a despachar rápido, se pro-tocoliza en el Ejecutivo y des-pués ¡a trabajar! Eso nos obligaráa que muchas de las conclu-siones del foro sean implemen-tadas. La primera será que laregión debe tener su carnet denacimiento como polo de desa-rrollo”.

“Significa que debe recibir untratamiento especial para preverproblemas. La fuerte presenciade los gobiernos locales, delgobierno departamental y delnacional le dará el anclaje a losproyectos que queremos im-plementar”.

“No se olviden de que la Jindalles una empresa privada, confines de lucro y viene para ganardinero. A ellos no les interesasaber qué comemos o cómo co-memos”.

(PD) Ellos sólo van a estar 40años.(JG) “Y... que no nos pase loque le sucedió a Potosí, que losespañoles sacaron la plata y sefueron sin dejar nada. Tal vezPuerto Suárez llegue a ser la se-gunda o tercera ciudad de Boli-via, pero lo será fruto del trabajocoordinado. El foro nos dejó unafrase Vamos a construir juntosel polo de desarrollo, entre los

niveles nacional, departamentaly local”.

(PD) ¿Cómo serán las nuevasciudades?“Tenemos la certeza de que apesar que la Jindall va a necesitarcinco mil obreros, se deben for-talecer las ciudades que existen,dotarlas de los servicios básicos,planificarlas con un buen catas-tro, hacerlas modernas.

“Que no nos pase como a SantaCruz o El Alto. Debemos tratardesde la planificación de desa-rrollo rural que va la región queprovea de alimentos a estos nue-vos centros y a la nueva ciudad.Tenemos que definir los térmi-nos de cómo se crece y haciadónde se crece”.

“Tenemos buenos profesionales,es cuestión de decisión. Solosno podríamos hacerlo porquelos recursos por utilidades de laJindall recién nos van a llegaren siete años; entonces el trabajoque ahora debemos emprenderdebe ser hecho con el Gobiernoy estamos satisfechos con surespuesta”.

Para que no les pase como a Santa Cruz o El Alto

Puerto Suárez quiere planificar su crecimiento

número TRECE • Bolivia, 15 de noviembre de 2007

"Bolivia es nación de naciones" manifestó el Presidente EvoMorales Ayma, la noche del 7 de noviembre, al promulgar laLey 3760 de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobadapor la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

El histórico documento que fue aprobado el 13 de septiembre,tras 20 años de deliberación en la ONU, consta de 46 artículos,y permitirá a los originarios conservar las instituciones políticas,jurídicas, económicas, sociales y culturales de cada pueblo.

El Jefe de Estado señaló que ahora el movimiento indígenaoriginario debe pasar de la "resistencia a convertirse en unpoder", pero no un poder que busque tener beneficios sino paraalargar una vida en equidad no sólo en Bolivia sino en el mundo.

Derechos de los pueblosconsagrados en una ley

Juan Gálvez en la sala de redacción del Portal de la Descentralización.

La Mancomunidad del Pantanal está en el sudeste boliviano.Es una bioregión única en el país. Comprende dos provinciasque colindan con Brasil y Paraguay, países con los que Boliviacomparte el Pantanal. El 80 por ciento del Pantanal está enterritorio brasileño. El 15 por ciento en Bolivia y el 5 porciento en Paraguay.

El Pantanal es uno de los reservorios de agua dulce másimportante del mundo. Convive con la cuenca alta del ríoParaguay, que es a su vez, uno de los ríos más importantesde la hidrovía Paraguay-Paraná. Utilizando esa hidrovía,Bolivia planifica un acceso soberano al océano Atlántico.

Fe de erratas: En un número anterior publicamos esta postal del Pantanalcon un nombre equivocado, en realidad se trata del Mirador de Puerto Suárez.

¿Qué es la descentralización me-tropolitana?Es importante que podamos coin-cidir todos en un solo concepto,que la descentralización metropo-litana se construye en base a espa-cios de continuidad urbana quesobrepasan límites político admi-nistrativos, que presentan caracte-rísticas comunes funcionales, cul-turales, sociales, económicas,políticas e históricas, que experi-mentan externalidades, que obli-gan a planificar y encarar gestio-nes de manera conjunta.La historia de la descentralizacióntiene que ver con la crisis del cen-tralismo nacional y departamental.El centralismo no tiene sus pro-blemas en el concepto en sí, sinoen la dinámica política y económi-ca que han manejado las elitesurbano-centristas.Los procesos de descentralizaciónen Bolivia han tenido diversasmotivaciones: el primer procesode Participación Popular tuvo basemunicipal. Bolivia vivía en plenaépoca de la democracia pactada ytodo el debate, la participación, ladeliberación se trasladaba al Parla-mento, donde, aparte de ser el úni-co espacio de discusión, era el espa-cio del cuoteo del poder. El segundoproceso tiene base en la autono-mía departamental, que es unproceso bueno y que tiene que se-guir, pero que tiene que salvar fun-damentalmente dos vicios: la de-

fensa del latifundio y la menta-lidad rentista de los recursos natu-rales, básicamente minería e hidro-carburos.La dimensión metropolitana es unproceso de descentralización espe-cial porque tiene que enfrentar undesborde urbano que sobrepasalímites político administrativos,pero también tiene característicasfuncionales que generan externali-dades positivas como el mercadolaborar y, negativas, como el dete-rioro medioambiental, que obligana encarar una gestión de solucionesde manera conjunta donde la pre-fectura sigue siendo muy dispersa,muy lejana y por su parte el muni-cipio cuenta con capacidadesinsuficientes.

¿Qué hacer con la metropolizacióncomo instrumento de gestión,entendiendo que la áreas metro-politanas en América Latina sonlos motores económicos sociales ycruciales para el progreso?Es definitivamente un espacio quedesordena el nivel piramidal al queestamos acostumbrados en el país,yo diría que podríamos resumir lainstrumentalización del trabajometropolitano en dos:Tratar de resolver algunos proble-mas que son generados por varioselementos:a) La migración rural a zonas urba-nas que fragmentan y encarecenlos servicios públicos.

b) Un problema de intercultura-lidad, de aislamiento de sectoressociales que generan en el fondoviolencia e inseguridad ciudadana.c) Un desbordamiento limítrofe.Ya no habría la posibilidad dedistinguir cuál es la jurisdicción dequé municipio, porque se vuelveuna sola mancha urbana. De igualmanera un desbordamiento pobla-cional que genera un deterioromedioambiental, también se expe-rimenta un colapso no solamentede la calidad del mercado laboralsino del acceso al mismo y nos dejacomo resultado el rezagod) El uso de suelo improvisado quedistorsiona el mercado de tierrasurbanas, esto podemos ver en va-rios lugares que ya son residencialesque tienen acumulación de zonasrurales de reforma agraria. Haycampesinos que tienen dos hectá-reas en plena zona urbana y en esohay que trabajar.Si bien es cierto que la metropo-lización es un instrumento pararesolver problemas, también debeser un instrumento de gestión su-pramunicipal para proyectaracciones sobre todo en seis puntos:a) Servicios públicos integrados.b) Transporte y vialidad metropo-litana. c) Prevención y recupera-ción del medio ambiente. d) Com-petitividad regional y generaciónde empleo. e) Infraestructura pro-ductiva. f) Planificación del usodel suelo.

¿Cómo empezar a trabajar?Partiendo de un diseño de estrate-gia de construcción metropolitanaen Bolivia. En este tema no existeuna formula única en el mundo,ya que cada área tiene su propiaevolución y motivación. Hay queidentificar y caracterizar las zonasmetropolitanas. Desde su dimen-sión espacial para ver hasta dóndeabarcan en realidad, porque porejemplo en La Paz tenemos teoríasque dicen que el área metropo-litana va hasta Arica, y otras quesostienen que abarca la provinciaMurillo y Viacha.

¿En esto hay trabajar antes quenada?También se debe tener un diag-nóstico, ya que el debate metro-politano no ha logrado superar lasbarreras teóricas de la planificaciónurbana, no ha logrado incorporarseen el debate social, cultural ni polí-tico y mucho menos económico.Por otra parte, una instancia quesólo planifique regionalmente noes suficiente, tiene que tener re-cursos para invertir y no dependerde recursos de otro nivel -comodel municipio o de la prefectura-para que se cumpla su planificación.

Avanzar a pesar de lacoyuntura

Sebastián Michel asegura que haydos momentos en esta estrategia,el primero con la normativa vi-

gente y el segundo con la nor-mativa que tenga Bolivia despuésde la Constituyente.“En la normativa vigente creo quedebemos avanzar en un procesoinmediato de consolidación de lasmancomunidades metropolitanasy en esto hay un obstáculo en lastres zonas metropolitanas del país:el tema de límites; que es un errorcuando precisamente rebasar loslímites es una característica fun-damental de lo metropolitano.Tener definidos los límites en vezde ser un obstáculo debe ser unproceso secundario. Mucho másimportante es aprobar un estatutode mancomunidades. Empezar atrabajar con directorios que plan-teen propuestas con característicaspropias de cada mancomunidad”.

¿Cómo consolidar una regiónmetropolitana?Paso a paso, yo diría que son cua-tro pasos. i) la dimensión espacialdel área metropolitana; es decir,consolidar el espacio que va a ocu-par la mancha urbana en una pro-yección de los próximos veinteaños. ii) la dimensión institucio-nal de la región metropolitana ymientras no cambie la normativay la perspectiva, la región debe serconsolidada en base municipal. iii)la dimensión competencial de laregión metropolitana. Debemosestablecer qué competencias levamos a asignar. iv) la dimensiónfinanciera de la región metropo-litana que tiene que definirse desdesu capacidad de endeudamiento,pasando por su capacidad de gene-ración de ingresos propios y termi-nando en las transferencias guber-namentales de todos los niveles.Es decir, ¿cuánto va a asignar elgobierno nacional a la región me-tropolitana? ¿Qué porcentaje delIDH departamental va a asignarla prefectura al área metropolitana?y ¿Qué porcentaje del IDH muni-cipal va a agregarse a su regiónmetropolitana?

número TRECE • Bolivia, 15 de noviembre de 20074

El director de Políticas Municipales del Viceministerio de Descentralización sostiene que:

La Metropolización es un desafío urgente para enfrentar el futuro

Viceministerio de Descentralización.Fuentes de Información: Sistema de Información en Educación (SIE), Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).(*) Rango del porcentaje de analfabetismo entre los municipios.Municipios Metropolitanos en cifras y Datos

ZonaMetropolitana

La Paz

Santa Cruz

Cochabamba

Población(2001)

1,574,037

1,302,119

873,081

Municipios

La Paz, Palca, Mecapaca,Achocalla, El Alto,

Viacha, Laja, Pucarani

Santa Cruz, La Guardia,Porongo, Cotoca,El Torno, Warnes

Cochabamba, Colcapirhua,Quillacollo, Sipe Sipe, Vinto,

Tiquipaya, Sacaba

Extensión(km2)

6,224

6,022

9,901

Densidad(Habitantes/km2)

2,507

1,084

2,486

Salud

Personaldocente(2006)

23,608

14,696

13,044

Alumnosmatriculados

(2006)

534,298

456,732

306,019

Tasa deanalfabetismo

Nacional 13,3%

Tasa deanalfabetismo

(2001)

De 4,85% a24,86% (*)

De 3,92% a16,84% (*)

De 5,4% a20,67% (*)

Nº de camasen centros desalud (2006)

2,853

1,802

2,153

Centrosde salud(2006)

249

190

185

Personalde serviciode salud(2001)

3,808

1,833

1,621

Escolaridad

Establecimientoseducativos

(2006)

974

813

530

¿Cómo encarar la idea de construir espacios metropolitanos en el marco sistémico de ladescentralización? Sebastián Michel, director general de Políticas Municipales del Viceministeriode Descentralización da un pantallazo de la estrategia que se está siguiendo para construiruna Política de Metropolización, entendiendo que la descentralización es un proceso detransferencia de competencias y recursos gubernamentales a espacios subnacionales.Es que en la perspectiva de la descentralización Michel habla de dos grados sistémicos: la des-concentración y la metropolización. “Un primer grado de desconcentración, que se da cuandoun Gobierno Central fortalece su presencia en los niveles territoriales subnacionales, odescentralización cuando se transfieren atribuciones a gobiernos subnacionales básicamentecon cinco características: elección de autoridades, capacidad normativa, jurisdicción propia,capacidad de generar ingresos o recursos propios y capacidad de endeudamiento”.

Sebastián Michel, director de Políticas Municipales.

José BlanesCentro Bolivia-no de EstudiosMultidiscipli-

narios (Cebem)

“Tenemos lanecesidad de superar esa fase defragmentación que heredamos dela Ley de Participación Popular através de los acuerdos metro-politanos”.

“El desarrollo regional tiene queser fundamental en la creación deáreas metropolitanas, para quetengan capacidad de influir en laregión, para que sean verdaderosenclaves de desarrollo”.

“Para lograr el desarrollo regionala partir de la creación de áreas me-

tropolitanas, es fundamental reali-zar un trabajo desde el capital cul-tural, social, cívico, psicosocial,humano e institucional existenteen la región”.

GabrielaIchazo

Mancomuni-dad de Muni-cipios Metro-

politanos de Santa Cruz

“La mancomunidad cruceña vapor el séptimo año de funciona-miento con personería jurídica yestatutos. Tiene varios proyectosencarados de manera conjuntapor los municipios que la confor-man, ellos son: Warnes, Santa

Cruz de la Sierra, Porongo, LaGuardia, El Torno y Cotoca”.

“Entre las prioridades están la inte-gración caminera como el proyectode la conexión vial del corredorbi-oceánico y la autopista metro-politana del sur y, la protección almedioambiente como el parquemetropolitano del río Piraí”.

RenéPereira

Especialista enpoblación

“Bolivia sigue la tendencia mun-dial de la urbanización. Basadoen los datos provenientes delCenso Nacional de Población yVivienda de 2001, las 8 princi-pales ciudades del país acogen al72% de la población urbana”.

“La lógica de la urbanización enAmérica Latina, a la que Boliviaestá alineada, se basa en la perife-rización de la migración y en lametropolización”.“Nos urbanizamos porque nos des-ruralizamos. La des-ruralización deBolivia comenzó en 1988”.

“En general -salvo dos departa-mentos- Bolivia sigue la tendenciamundial de la urbanización. El sigloXXI será de crecimiento urbanosin precedentes”.

HubertMazurek

IRD - Francia

“Ubicando alpaís en el con-texto latinoamericano, no sedebiera hablar de metropolizaciónpor la limitada cantidad depoblación que tiene”.

“Uno de los principales problemasque se observa en Bolivia es su pen-samiento ruralizado que se contra-pone a su nivel de urbanización.Por eso no hay políticas públicas anivel urbano”.“Atribuyó a eso que el discurso ac-tual del gobierno no sea un dis-curso urbano, sino más bien un dis-curso basado en lo indígena, en loagrícola, en los hidrocarburos, enla minería”.

Bases para una Estrategia de Metropolización en BoliviaFrases dichas en el seminario taller

El Viceministerio de Descentralización, a través de su Dirección Generalde Políticas Municipales, en agosto pasado llevó adelante el seminariotaller que tuvo el objetivo de sentar las bases para la construcción deuna estrategia de desarrollo metropolitano en Bolivia. En él, cuatroexpositores dejaron sus percepciones sobre el tema: José Blanes, GabrielaIchazo, René Pereira y Hubert Mazurek.

número TRECE • Bolivia, 15 de noviembre de 2007 5

Viceministerio de Descentralización.Fuentes de Información: Sistema de Información en Educación (SIE), Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).(*) Rango del porcentaje de analfabetismo entre los municipios.

Personalde serviciode salud(2001)

3,808

1,833

1,621

Población connecesidades

básicassatisfechas

(2001)

346,696

393,974

254,560

Partosatendidosinstitucio-nalmente(2006)

31,720

35,107

22,047

Poblaciónen el

umbral depobreza(2001)

377,342

575,608

288,973

Poblaciónindigente(2001)

239,159

23,728

63,290

Poblaciónmoderadamentepobre (2001)

555,409

271,389

243,838

Poblaciónmarginal(2001)

8,370

23

2,638

CadenaProductiva

(2004)

Camélidos

Oleaginosas,Bobinos,Madera

Avícola,cuero

Actividadeconómica

predominante

Industria yComercio,

Agropecuario

Industria,Agropecuario

Comercio,Agropecuario

CoparticipaciónTributaria (CT)

473,254,395

391,547,021

264,894,639

ImpuestoDirecto a los

Hidrocarburos(IDH)

208,693,384

174,506,545

121,538,007

DiálogoNacional

2000(HIPCII)

29,401,073

13,018,291

10,726,273

Pobreza Economía y producción Recursos 2007 transferidos agobiernos municipales en Bs. (estimado)

Pob. considerada No Pobre Pob. Considerada Pobre

Total Recursos2007

711,348,852

579,071,857

397,158,919

Una serie de estrategias permitenanalizar y diseñar la metropoli-zación de las ciudades más gran-des del país, las que hacen untejido urbano que ya sobrepasólos limites intermunicipales.

Con esta finalidad el pasado 15de octubre se llevó acabo el tallerdenominado “Hacia la construc-ción de la metrópoli de La Paz”,con la participación de las prin-cipales autoridades municipalesentre alcaldes y concejales de los8 municipios del área metro-politana de La Paz (El Alto, Via-cha, Achocalla, Mecapaca, Pal-ca, Laja, Pucarani y La Paz).La masiva participación afianzó

la posición de que la metrópoliya es una realidad, pero que debeser estructurada con un enfoqueen el que predomine la concep-ción de desarrollo integral quehaga que la metrópoli paceña seael referente político, económicoy cultural de Bolivia.

El taller rescató, entre otros, va-rios aspectos que muestran elavance logrado en esa jornada:la voluntad política de cada unode los gobiernos municipales yla propuesta de Estatuto Orgá-nico Metropolitano que presentóel Viceministerio de Descen-tralización a los munícipes.

Construir la metrópoli paceña en la nueva estructura del Estado

Personalidades en el campo de la metropolización dialogan en el Foro.

6

El municipio de Puerto Rico pertenece a laprovincia Manuripi del departamento dePando. Su población en 2001, según el censode aquel año, era de 4003 habitantes, aunquesegún las proyecciones de su alcalde WálterValverde Yánez, ya sobrepasó los 5000. Susprincipales actividades económicas son larecolección de castaña, la producción demadera, la pesca fluvial y el turismo.

Es un municipio brioso que tiene como cartade presentación, el papel que le impusieronlas dictaduras de los años 60, 70 y 80. “Vengode un municipio de Pando, de Puerto Ricoque antes era un lugar de confinamiento yahora es un municipio pujante” dice su alcalde,que al terminar esta particular explicacióncomienza una carcajada.

Una delegación de Puerto Rico llegó hasta laciudad de La Paz, para participar en laExpoferia Bolivia Municipal. Su alcalderespondió las preguntas del Portal de laDescentralización

(PD) Hablemos de su municipio…Wálter Velarde Yánez: Traemos dos expe-riencias financiadas con recursos municipales.Sabemos que el desarrollo de los municipios,más aún en el área rural, depende de susrecursos propios.Pando en este caso es privilegiado por el dineroque recibe y por eso, en Puerto Rico estamosencarando muchos proyectos que estánllegando hasta el último rincón. Creo queestamos utilizando bien los recursos del IDH.Los municipios pequeños casi no tenemos

recursos propios y los recursos HIPIC y los decoparticipación cada vez son menos.

(PD) ¿Cuáles son las experiencias que traena ésta feria?(WVY) Queremos compartir nuestra expe-riencia de dotar agua a las dieciocho comu-nidades que forman el municipio. Doce yatienen funcionando sus sistemas de agua. Fueun trabajo comunitario porque los pobladoresdieron la mano de obra. Además es un sistemaque opera a bajo costo y que tiene bastanteagua que alcanza para la población, para lasescuelas e inclusive para que se hagan prácticasagrícolas. Entonces creo que por ahí está bien.Otra experiencia exitosa es la administraciónde internados para estudiantes del área rural,que en nuestra región es dispersa. Los

estudiantes acceden a internados dondeademás de la educación escolarizada, hacenprácticas agrícolas y otras experiencias.Es un proyecto enteramente del municipio.En realidad son albergues. Resulta que losestudiantes en el área rural tienen aseguradasu educación sólo hasta el quinto de primariay como tenemos alta incidencia de profesoresinterinos, no podamos disponer de maestrospara secundaria. Felizmente hemos conseguidomaestros de muy buen nivel y ellos dictanclases en el internado. Eso hace que hayamoselevado nuestro nivel educativo.

(PD) ¿Son albergues para hombres y mujeres?Si, para hombres y mujeres. Ellos vienen alsexto de primaria, pero en el internado yatenemos hasta primero de secundaria.

Dos proyectos llenan de orgullo al municipalismo pandino

La Expoferia Bolivia Municipal en imágenesCerca de dos mil personas entre alcaldes, concejales y funcionariosmunicipales de todo el país presentaron las experiencias másexitosas de gestión edil en la Expoferia Bolivia Municipal que serealizó en La Paz entre el jueves 18 y sábado 20 de octubre. En lostres días se debatieron temas relacionados al desarrollo social,

desarrollo urbano, desarrollo productivo y la reforma del Estado.Además, se llevaron adelante varios microforos y conferencias enel campo ferial de Bajo Següencoma. Las fotografías muestrandiferentes momentos vividos en aquel que fue denominado elevento más importante del municipalismo en el 2007.

número TRECE • Bolivia, 15 de noviembre de 2007

7

Macario Coarite maneja su taxi por las callesde La Paz, él cuenta que hace 30 años, cuandose casó, decidió con sus hermanos cultivar latierra que en el altiplano, cercana al LagoTiticaca, su padre había obtenido luego de laReforma Agraria. “Conseguimos un créditode 10 mil pesos bolivianos y compramos semillade papa peruana. Ese año las lluvias inundaronlos campos y la papa terminó podrida. Me vinea la ciudad y nunca más, ni de visita, volví ami pueblo”.El altiplano es una sabana inmensa encerradaentre la Cordillera Occidental y Oriental deLos Andes. Tiene una extensión aproximadade 840 kilómetros de largo por 140 kilómetrosde ancho y una altitud promedio de 3.800metros sobre el nivel del mar. El altiplanoboliviano ocupa parte de los territorios de losdepartamentos de Oruro, Potosí y La Paz ypese a las condiciones inhóspitas, sus habitanteshan hecho de la agricultura una de susprincipales actividades.Francisco Condori Alanoca es yapuchiri deLos Andes, en el municipio de Batallas y

Bernardino Segarrundo es yapuchiri en elmunicipio de Tiawanacu. A ambos los unenvarias cosas; su vecindad con el Lago Sagrado,su actividad agrícola y su fe ciega en losbioindicadores como forma de planificar lasiembra.Al explicar en qué consisten los bioindicadoresseñalan que son parte de una práctica ancestralque permite interpretar mensajes que les da laflora y la fauna para saber cómo debe enca-rarse la producción agrícola de cada año.La Agencia Suiza para el desarrollo y lacooperación (COSUDE) y el Programa deSuka Kollus (PROSUKO) han acogido elpensamiento de la Unión de Asociación deProductores de Papa del Altiplano “Se hadesarrollado una experiencia dentro de algunosmunicipios (UNAPA está en las provinciaspaceñas Omasuyos, Los Andes, Aroma eIngavi) para la recuperación y revalorizaciónde bioindicadores que permiten la prevenciónclimática a partir de conocedores localesllamados “yapuchiris”. Estos conocedoreslocales han identificado los bioindicadores y

también las estrategias para la preservación dela producción agropecuaria frente a heladas,sequías e inundaciones. Por eso los hemosinvitado a que expongan en esta expoferia,porque creemos que es un trabajo que puedetrasladarse a otros municipios”, comentaRodrigo Villavicencio Lorini, el coordinadordel programa de reducción de riesgo de desastresde COSUDE.

BioindicadoresEntre abusiones y apostasías por las prácticasancestrales, los labradores del altiplano paceñocomienzan a introducir en su modo deproducción a bioindicadores como el plumaje,nido o huevos de las aves p'iskilu - tikitiki,qiriqiri y liqi liqi; al toro que empieza unacorrida, al paseo y heces del zorro, a la totora;al Año Nuevo aymara o la Cruz del Sur. Ellosles dirán si el año será propicio para la papa,el chuño o la tunta; si será mejor apostar a laprimera, segunda o última siembra; si deberánsembrar en la pampa o en las laderas.

Algunos ejemplosBernardino Segarrundo explica: “El liqi liqi esun ave muy sabia, sabe cuando y cuanto va allover. Si pone sus huevos encima del surcode la papa nos indica que no va a haber lluvia;si los pone en las ramas de más arriba nosquiere decir que habrá mucha humedad. Sisus huevos tienen manchas grandes, laproducción de papa será buena. Si su plumajese pone brilloso en la tarde o al día siguienteva a llover y si está medio apagado o plomizo;entonces no va a llover”,“El qiriqiri es un pájaro que mide el agua enel lago y el tijpilo o tiqitiqi nos indica mediantesu excavación que este año la primera siembrano será tan buena, la segunda será un pocomejor, pero la última siembra será la buena”.Los bioindicadores, un recurso para que mejorela producción, para evitar grandes pérdidas,para apostar por la tierra y para que nadievuelva a irse del campo para nunca más volver.Con la seguridad de Francisco Condori:“Tienen una efectividad del cien por ciento”.

Una práctica ancestral en favor de la cosecha en la Expoferia

número TRECE • Bolivia, 15 de noviembre de 2007

número TRECE • Bolivia, 15 de noviembre de 20078

El viceministro de Descentralización, Fabián II Yaksic respondiendo consultas de la prensa.

¿Por qué se cambió la distribución de los recursos provenien-tes del IDH?El decreto 28421 del 21 de oc-tubre de 2005, fue aprobado porel ex presidente Eduardo Rodrí-guez Veltzé dos meses antes dedejar el poder. Este hecho nos lla-mó la atención porque lo hizo ungobierno de transición. En él sereglamentó la distribución de losrecursos del Impuesto Directo alos Hidrocarburos creado por laley 3058 del 17 de mayo de 2005.El decreto establecía que el 56,9%debía destinarse a las prefecturasde departamento, el 34,48% a losmunicipios y el 8,62% a lasuniversidades públicas.En este contexto, este gobiernodecidió redistribuir, o distribuircon mayor coherencia el ingresodel IDH y para ello promulgó el24 de octubre recientementepasado, el D.S. 29322 que creaun mecanismo de distribución

más equitativo al asignar un ma-yor porcentaje a los municipios,de acuerdo a su población.Qué mejor que sean los munici-pios los portadores de un mayorporcentaje de este recurso. Lasuniversidades públicas mantienensu participación, y el saldo de losanteriores porcentajes es para lasprefecturas de departamento.Pensemos que finalmente, la alcal-día es la parte del Estado más cer-

cana a la ciudadanía y por tantova a generar una dinámica dis-tinta en el desarrollo, porque ten-drá más recursos para llevar ade-lante sus proyectos de inversión.

¿Por qué se sienten perjudica-das las prefecturas?Porque pasamos de un adminis-trador a otro. De un administra-dor de nivel departamental aotro más descentralizado que es

el municipal. Con la nueva dis-tribución la gente va a ser la be-neficiada porque sus municipiosrecibirán más recursos y porquetambién garantizamos el sosteni-miento de otra política de redis-tribución de la riqueza que es laRenta Dignidad que generará unmecanismo dedicado a disminuirlas brechas de iniquidad social ennuestro país y a cumplir las metasdel milenio que son: disminuir laextrema pobreza e implementarpolíticas sociales.

¿Por qué se cambió la propues-ta inicial, la de recortar los re-cursos económicos a las prefec-turas, alcaldías y universidades?Se mantienen ambas propuestas.Se consolida un beneficio socialimportante y justo como el dela Renta Dignidad y se garantizael sostén de su financiamientocon la contribución del gobiernonacional, a través del TGN, las

prefecturas y los municipios. Ytambién se consigue un diseñomás descentralizado de este im-puesto (IDH) que hemos gene-rado los bolivianos.

¿Con esta medida el Gobiernoratifica su apuesta por el muni-cipalismo?La descentralización tiene senti-do en la medida en que nos preo-cupemos por el bien mayor, por elbien colectivo. Y ahora se estádando una redistribución más co-herente de la riqueza en un país,como el nuestro, con lacerantesbrechas sociales.Cumplimos los dos propósitos:administrar los recursos públicosde manera más descentralizadaconsolidando algo fundamentalcomo son las autonomías muni-cipales; y generar equilibrio en lagestión pública, política y social através de los 327 gobiernos muni-cipales.

Fabián Yaksic: “El DS. 29322 fortalece la descentralizacióny coadyuvará a cumplir las metas del milenio”

Los recursos del IDH seguirán en manos del pueblo bolivianoComparación de la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos dispuesta por

los Decretos Supremos 28421 de Eduardo Rodríguez Veltzé y 29322 de Evo Morales Ayma

Los cuadros reflejan la distribución final delIDH que se realiza después de haber cumplidolo establecido en el Art. 57 de la Ley de Hi-drocarburos 3058 respecto a la coparticipaciónde los departamentos productores y no pro-ductores y la nivelación de los ingresos de ambosdespués de la compensación realizada. En estetrabajo comparativo se establece también queel Poder Ejecutivo asignará el saldo del IDH afavor del Tesoro General de la Nación, pueblosindígenas y originarios, comunidadescampesinas, municipios, universidades, FuerzasArmadas, Policía Nacional y otros, pero no lesasigna porcentajes de participación, por lo quese hacía necesario reglamentarla.Dicha reglamentación se realiza a través delDecreto Supremo (D.S.) 28421 que en su artí-culo 2 especifica el porcentaje de distribucióndel IDH para los departamentos y a su vez paralos municipios y universidades. También detalla

el porcentaje destinado a favor del TGN parael cumplimiento de lo dispuesto en el mencio-nado artículo de la ley. Posteriormente el D.S.29322 que entrará en vigencia el 1 de enero de2008, modifica su distribución interna entreprefecturas y municipios, pero mantiene la distri-bución de estos recursos al TGN, universidadesy Fondo Indígena.El efecto del D.S. 29322 esta orientado areestablecer el equilibrio en la administracióndescentralizada de los recursos públicos que enmayor proporción (46%) serán transferidos alos gobiernos municipales.De esta manera se da directamente a los muni-cipios los recursos que antes de la aplicación deeste decreto eran transferidos a las prefecturaspara que estas sean las que traspasen a losmunicipios, así se efectiviza la ejecución dedichos recursos, por la institución más cercanaa la comunidad, que es el gobierno municipal.

Prefecturas14%

Universidades 7%

FondoIndígena

5%

Municipios46%

Previsión1%

TGN27%

Participación IDH a partir de 2008D.S. 29322 gestión Morales Ayma

Prefecturas34%

Universidades7%

FondoIndígena

5%

Municipios26%

Previsión1%

TGN27%

Participación IDH de 2005 D.S. 28421 gestión Rodríguez Veltzé

DECRETO SUPREMO 28421Articulo 2. Distribución del impuesto di-recto a los hidrocarburos-IDHEl monto recaudado en efectivo por el IDHse distribuirá según el siguiente detalle:1. Departamentosa) 12.5% del monto total recaudado en efec-tivo, a favor de los departamentos productoresde hidrocarburos, distribuidos según su pro-ducción departamental fiscalizada.b) 31.25% del total recaudado en efectivo, afavor de los departamentos no productores dehidrocarburos, a razón de 6.25% para cada uno.c) La compensación otorgada por el TGN aldepartamento productor cuyo ingreso porconcepto de IDH sea menor al de undepartamento no productor, con el objeto denivelar sus ingresos a los del departamentono productor.El 100% de los ingresos percibidos por cadaDepartamento de acuerdo a lo señalado enlos incisos a) b) y c) anteriores, será abonado(…) de acuerdo a la siguiente distribución:

• 34.48% para el total de los municipios deldepartamento, el cual será distribuido entrelos beneficiarios de acuerdo al número dehabitantes de su jurisdicción municipal,establecido en el censo vigente, y

• 8.62% para la universidad pública deldepartamento

• El saldo de los anteriores porcentajes parala Prefectura del departamento.

2. Tesoro General de la Nación - TGNEl saldo del monto total recaudado en efec-tivo por el IDH (…)se destinará a favor delTGN para dar cumplimiento a lo dispuestoen el inciso d) del Artículo 57 de la Ley Nº3058, recursos que serán distribuidos de lasiguiente manera:a) 5% del total de las recaudaciones del IDH,monto que será deducido del saldo corres-pondiente al TGN, destinado a un FondoCompensatorio para los Municipios y Uni-versidades de los Departamentos de La Paz,Santa Cruz y Cochabamba que por tener ma-yor población, perciben menores ingresos...

El mencionado porcentaje será asignado deacuerdo al siguiente criterio: La Paz 46.19%,Santa Cruz 36.02%, Cochabamba 17.79%Estos montos serán destinados en un porcen-taje de 80% para municipios, el cual será dis-tribuido de acuerdo al número de habitantesde cada jurisdicción municipal, y 20% parauniversidades públicas.b) 5% del total de las recaudaciones del IDH,monto que será deducido del saldo correspon-diente al TGN, el cual será asignado a unFondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas yOriginarios y Comunidades Campesinas.c) Un monto otorgado mediante asignaciónpresupuestaria anual a las Fuerzas Armadasde la Nación y la Policía Nacional.d) 5% para el Fondo de Ayuda Interna alDesarrollo Nacional destinado a lamasificación del uso del Gas Natural en elpaís, porcentaje que será aplicado sobre elsaldo de la distribución y asignación derecursos a todos los beneficiarios indicadosanteriormente.

DECRETO SUPREMO 29322

Artículo 2. Modificación de la distri-bución del IDH

Se modifica los porcentajes de distribu-ción del Impuesto Directo a los Hidro-carburos para las prefecturas ,municipios y universidades, de acuerdoa la siguiente composición:

a) 66.99% para el total de los munici-pios del departamento, el cual será dis-tribuido entre los beneficiarios deacuerdo al número de habitantes de sujurisdicción municipal, establecido enel censo nacional de población y vi-vienda vigente,

b) 8.62% para la universidad públicadel departamento.

c) El saldo de los anteriores porcentajespara la prefectura del departamento.