Marasmus-Kwshiorkor

-

Upload

nadya-rabiulinda -

Category

Documents

-

view

1.107 -

download

0

Transcript of Marasmus-Kwshiorkor

LAPORAN PRESENTASI KASUS

“GIZI BURUK”

Oleh:

Laeli Puspita Sari

105103003419

Pembimbing:

Dr. Gunawan Sugiarto, SpA

MODUL KLINIK ILMU KESEHATAN ANAK DAN REMAJA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2010 M

0

BAB I

PENDAHULUAN

Anak usia dibawah lima tahun (balita) merupakan kelompok yang rentan

terhadap kesehatan dan gizi. Kurang energi protein (KEP) adalah satu masalah

gizi utama yang banyak dijumpai pada balita di Indonesia. Dalam Repelita VI,

pemerintah dan masyarakat berupaya menurunkan prevalensi KEP dari 40%

menjadi 30%. Namun saat ini di Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang

berdampak juga pada status gizi balita, dan diasumsi kecenderungan kasus KEP

berat/gizi buruk akan bertambah.1

Gizi buruk masih merupakan masalah di Indonesia, walaupun pemerintah

Indonesia telah berupaya untuk menanggulanginya. Data susenas menunjukkan

bahwa jumlah kasus gizi buruk sejak tahun 1989 meningkat dari 6,3% menjadi

7,2% tahun 1992 dan mencapai puncaknya 11,6% pada tahun 1995. Upaya

Pemerintah antara lain melalui Pemberian Makanan Tambahan dalam Jaring

Pengaman Sosial (JPS) dan peningkatan pelayanan gizi melalui pelatihan-

pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk kepada tenaga kesehatan berhasil menurunkan

angka gizi buruk menjadi 10,1% pada tahun 1998; 8,1% tahun 1999 dan 6,3%

tahun 2001. Namun pada tahun 2001 terjadi peningkatan kembali menjadi 8%.

Kenyataaan di lapangan menunjukkan bahwa anak gizi buruk dengan gejala

klinis marasmus, kwashiorkor, marasmus-kwashiorkor umumnya disertai dengan

penyakit infeksi seperti diare, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),

Tuberkulosis serta penyakit infeksi lainnya. Data dari WHO menunjukkan bahwa

54% angka kesakitan pada balita disebabkan karena gizi buruk, 19% diare, 19%

ISPA, 18% perinatal, 7% campak, 5% malaria, dan 32% penyebab lain.1

Pada laporan kasus, penyaji akan menyampaikan masalah gizi buruk yang

terjadi pada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun 8 bulan.

1

BAB II

ILUSTRASI KASUS

I. IDENTITAS PASIEN

Nama : An. AA

No. Rekam Medik : 988497

Umur : 13 tahun 8 bulan

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Cilandak, Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pendidikan : kelas 6 SD

Masuk IGD RSF : 26 April 2010

Masuk rawat inap : 27 April2010

II. IDENTITAS ORANG TUA

AYAH IBU

Nama Tn. K Ny. L

Agama Islam Islam

AlamatCilandak, Jakarta

Selatan

Cilandak, Jakarta

Selatan

Pendidikan terakhir SMA SMP

Pekerjaan Buruh Ibu rumah tangga

Penghasilan Rp. 500.000,- -

Pernikahan ke- 1 (27 tahun) 2 (22 tahun)

Penyakit - -

2

III. ANAMNESIS

Keluhan utama:

Batuk yang semakin memberat sejak 2 minggu SMRS.

Keluhan tambahan:

Demam naik turun, agak sesak, nafsu makan yang semakin menurun,

mencret

Riwayat Penyakit Sekarang:

Pasien datang dengan keluhan batuk yang semakin memberat sejak 2 minggu

SMRS. Batuk berdahak, warna putih agak kekuningan, tidak bercampur

darah dan berjumlah ± 1 sendok makan. Pertama kali batuk dirasakan sejak 9

bulan yang lalu. Semakin lama semakin memberat. Selain itu, pasien juga

mengalami demam yang naik turun dengan suhu tidak terlalu tinggi.

Keringat pada malam hari (+), sesak (±), nafsu makan yang berkurang.

Pasien sudah berobat ke puskesmas sebanyak 10 kali dan diberi obat batuk

serta antibiotik, saat itu pasien dikatakan hanya mengalami batuk pilek biasa.

Setelah minum obat-obat tersebut, pasien tidak mengalami perbaikan.

Sejak 2 minggu SMRS, pasien mulai sangat lemah, nafsu makan sangat

menurun, sesak semakin berat, tidak berubah dengan perubahan posisi dan

batuk berdahak semakin sering. Pasien hanya mau makan 2-3 sendok bubur

dan susu kental manis cair 3 gelas/hari. Demam (+) tidak terlalu tinggi

(tidak diukur dengan termometer), mual (+), muntah (-), BAK (+), BAB 3

kali/hari, warna kuning, seperti bubur, jumlah ½ gelas aqua, ampas (+). Saat

itu, pasien dibawa berobat ke puskesmas dan disarankan untuk berobat ke

dokter spesialis anak. Namun, karena keterbatasan biaya, pasien tidak

dibawa ke dokter spesialis anak.

Adapun penurunan berat badan yang dialami oleh pasien adalah sebagai

berikut (diukur setiap berobat ke puskesmas): sebelum sakit = 40 kg, 2 bulan

setelah sakit = 37 kg, 4 bulan setelah sakit = 35 kg, 6 bulan setelah sakit = 33

kg, 8 bulan setelah sakit = 30 kg, sekarang = 28 kg.

3

Riwayat Penyakit Dahulu:

TB sebelumnya (-), asma (-), alergi (-), campak (-). Pasien belum pernah

dirawat.

Riwayat Kehamilan dan Kelahiran:

Ibu pasien menikah dua kali, dengan suami pertama mendapatkan 1

anak dan dengan suami kedua ini mendapatkan 4 orang anak. Pasien

merupakan anak ke 4. Selama kehamilan ibu jarang kontrol ke bidan, tidak

mendapat imunisasi tetanus toksoid, tidak minum vitamin, ataupun obat-

obatan lainnya. Pasien lahir di bidan. Usia kehamilan 9 bulan, berat lahir

4000 gram, panjang lahir 50 cm, langsung menangis, tidak biru dan tidak

kuning.

Riwayat Nutrisi:

Pasien tidak minum ASI sejak lahir dan hanya minum susu formula,

karena ASI ibu tidak keluar. Mulai diberi bubur nestle sejak usia 4 bulan

hingga usia 12 bulan. Kemudian, pasien makan nasi dengan lauk pauk

tempe, tahu dan sayur. Sebelum sakit, pasien makan tiga kali per hari; setiap

kali makan nasi dua centong, sayur satu sendok sayur, tempe atau tahu satu

potong, telur kadang-kadang ikan. Susu formula tidak diberikan. Setelah

sakit, nafsu makan pasien makan pasien berkurang. Pasien hanya makan nasi

satu centong ditambah sayur dan ikan kembung. Dua minggu SMRS, pasien

hanya mau makan 2-3 sendok makan bubur ditambah susu 3 gelas/hari.

Minum seperti biasa.

Riwayat Imunisasi:

BCG : 1 kali

DPT : 5 kali

Hepatitis B : 3 kali

Polio : 6 kali

Campak : 1 kali

Kesan : Imunisasi dasar tidak lengkap (campak hanya 1 kali).

4

Riwayat Tumbuh Kembang:

Tengkurap : 3 bulan

Duduk : 6 bulan

Berjalan : 12 bulan

Berhitung : 6 tahun

Menulis dan membaca: 7 tahun

Saat ini, pasien duduk di kelas 6 dan tidak pernah tinggal kelas. Namun,

semenjak sakit 9 bulan yang lalu, pasien sudah tidak lagi pergi ke

sekolah

Kesan : perkembangan masih dalam batas normal

Riwayat Penyakit Keluarga:

Kakek pasien mempunyai riwayat batuk lama dan sekrang sudah meninggal,

di rumah dan sekitarnya saat ini tidak ada yang sedang batuk lama, alergi (+)

ayah, asma (-).

Riwayat Sosioekonomi :

Pasien merupakan anak keempat, pasien tinggal satu rumah dengan orangtua

serta 2 orang kakak dan 1 orang adik. Ayah pasien sekarang hanya bekerja

sebagai buruh serabutan dengan penghasilan Rp 500.000,00/bulan sedangkan

ibu pasien tidak bekerja.

Data Perumahan dan Sanitasi:

Pasien merupakan anak keempat, pasien tinggal satu rumah dengan orangtua

serta 2 orang kakak dan 1 orang adik. Ukuran rumah pasien 6x6 meter

dengan ventilasi dan pancahayaan yang buruk serta berada di lingkungan

padat penduduk.

5

IV. PEMERIKSAAN FISIK

Keadaan umum : Tampak sakit sedang, sianosis (-), tampak kurus

Kesadaran : Compos mentis

Tanda vital :

Frekuensi nadi : 110 kali/menit, regular, isi cukup

Tekanan darah : 100/60 mmHg

Frekuensi napas : 32 kali/menit

Suhu : 36,3 oC (axilla)

Status gizi :

Berat badan : 28 kg

Panjang badan : 138 cm

Lingkar kepala : 53 cm

Lingkar lengan atas : 13,5 cm

Penilaian klinis :

a. Penampilan wajah dismorfik, seperti orang tua

b. Terlihat sangat kurus

c. Kulit kering

d. Lemak subkutan tipis

e. Iga gambang (+)

f. Wasting (+)

g. Oedem di kedua punggung kaki

Data antropometri : (berdasarkan kurva CDC)

a. BB/U : 28/50 x 100% = 56%

b. TB/U : 138/163 x 100% = 84,7%

c. BB/TB : 28/32 x 100% = 87,5%

d. LILA/U: 13,5/24,7x100%=54,7%

6

Status generalis :

Kepala : Normosefali, LK = 53 cm, deformitas (-), rambut tidak

jarang, berwarna hitam dan tidak tipis

Mata : Konjungtiva anemis +/+, bercak bitot -/-, sklera ikterik

-/-, air mata +/+, cekung -/-

Telinga : Serumen +/+, nyeri tekan tragus -/-

Hidung : Napas cuping hidung -/-, sekret -/-

Tenggorokan : Mukosa mulut lembab, sianosis (-), faring hiperemis -/-,

T1-T1, oral hygiene buruk

Leher : KGB jugular chain kanan dan kiri teraba membesar,

kanan berukuran 1x1 cm dan kiri 1,5x1,5 cm, soliter, kenyal mudah

digerakan dan nyeri tekan (-).

Jantung :

Inspeksi : Iktus kordis tidak terlihat

Palpasi : Iktus cordis teraba di sela iga IV sebelah medial linea

midklavikula sinistra

Perkusi : Batas kanan jantung : sela iga IV linea sternalis dextra

Batas kiri jantung : sela iga V, 1 cm medial linea

midklavikula sinistra

Batas pinggang jantung : sela iga III, linea parasternalis

sinistra

Auskultasi : Bunyi jantung I-II regular, murmur (-), gallop (-)

Paru :

Inspeksi : Tampak simetris saat statis dan dinamis, retraksi

suprasternal (-), retraksi sela iga (+), iga gambang (+)

Palpasi : Vokal fremitus sama di kedua lapang paru

Perkusi : Sonor pada kedua lapang paru

Auskultasi : Suara napas vesikuler, rhonki basah kasar di kedua

lapang paru, wheezing -/-

Abdomen :

Inspeksi : datar

7

Palpasi : Supel, lemas, nyeri tekan (+) di ulu hati, hati dan limpa

tidak teraba membesar, turgor kulit cukup

Perkusi : Timpani

Auskultasi : Bising Usus (+) normal

Ekstremitas : Akral hangat, CRT < 2”, edema ringan pada punggung

kaki +/+, wasting (+), baggy pants -/-

Kulit : Crazy pavement dermatosis (-), kulit tampak kering (+)

Status Dehidrasi

KU : baik

Ks : CM

Mata : cekung (-), produksi air mata (+)

Mukosa : lembab

Turgor : cukup

Rasa haus : normal

BAK : jumlah cukup

Kesan : tanpa dehidrasi

V. PEMERIKSAAN PENUNJANG

A. Hasil pemeriksaan laboratorium

Tanggal 26/04/10 27/02/10 29/04/10 03/05/10 Nilai normal

Hematologi

Hemoglobin 7.4 g/dl 6.9 g/dL 8.2 g/dL 13.2-17.3 g/dL

Hematokrit 23 % 21 % 25 % 33-45 %

Leukosit 6500/uL 5300/uL 6700/uL 6.0-17 ribu/uL

Trombosit 314.000/uL 305.000/uL 198.000/uL 150-440 ribu/uL

Eritrosit 3.06

juta/uL

2.77

juta/uL

3.09

juta/uL

4.40-5.90 juta/uL

LED 0-10 mm/jam

VER/HER/

KHER/RDW

VER 73.9 fl 75.1 fl 80.6 fl 80.0-100.0 fl

HER 24.2 pg 24.9 pg 26.5 pg 26.0-34.0 pg

8

KHER 32,7 g/dl 33.2 g/dl 32.9 g/dl 32.0-36.0 g/dl

RDW 16.2 g/dl 18.1 g/dl 14.3 g/dl 11.5-14.5 g/dl

Hitung jenis

Basofil 0 % 0-1%

Eosinofil 1 % 1-3%

Netrofil 90 % 82 % 87% 50-70 %

Limfosit 7 % 13 % 5% 20-40 %

Monosit 3 % 4 % 8% 2-8 %

Retikulosit 1.5 % 0.2-2.8%

Kimia klinik

Fungsi hati

SGOT 47 u/l 0-34 u/l

SGPT 33 u/l 0-40 u/l

Protein total 4.87 g/dl 6.00-8.00 g/dl

Albumin 1.79 g/dl 3.40-4.80 g/dl

Globulin 3.08 g/dl 2.50-3.00 g/dl

Fungsi ginjal

Ureum 12 mg/dL 20-40 mg/dL

Kreatinin 0.3 mg/dL 0.6-1.5 mg/dL

GDS 100 mg/dL 70-140 mg/dl

Kolesterol

Kolesterol total < 200 mg/dl

Trigliserida < 150 mg/dl

Elektrolit

Natrium 123

mmol/L

128

mmol/L

127

mmol/L

135-147 mmol/L

Kalium 2.51

mmol/L

3.19

mmol/L

3.29

mmol/L

3.10-5.10

mmol/L

Klorida 92 mmol/L 97 mmol/L 98 mmol/L 95-108 mmol/L

Urinalisa

Urobilinogen 0.1 u/dl <1

9

Protein urin Negatif Negatif

Berat jenis 1.005 1.003-1.030

Bilirubin Negatif Negatif

Keton Negatif Negatif

Nitrit Negatif Negatif

pH 6,5 4,8-7,4

Leukosit Negatif Negatif

Darah Negatif Negatif

Glukosa Negatif Negatif

Warna Kuning Kuning

Kejernihan Jernih Jernih

Sedimen urin

Epitel + 1

Leukosit 1-2 0-5/LPB

Eritrosit 0-1 0-2/LPB

Silinder Negatif Negatif

Kristal Negatif Negatif

Bakteri Negatif Negatif

Gambaran

darah tepi

Kesan :

anemia

mikrositik

hipokrom,

netrofilia,

suspek

infeksi

Mantoux test Negatif

10

Kultur Darah Negatif

BTA sputum 3+/-

B. Pemeriksaan Rontgen Thorax

Rontgen Thoraks (26-04-2010) Jantung: ukuran dan bentuk normal

Pulmo: bercak infiltrat luas di kedua

lapang paru

Sinus dan diafragma kiri baik

Sinus kanan lancip

Diafragma kanan letak tinggi

Kesan:

Jantung normal

Pulmo: TB paru

Diafragma kanan letak tinggi

Rontgen Thoraks (03-05-2010)

Foto lateral kiri

Pleural effusion kiri, diafragma kiri

letak tinggi

Corakan bronkovaskular kasar

Bercak infiltrat perihiler, retrokardial

Hilus kiri tak prominent

VI. DIAGNOSIS

- TB paru

- Diare persisten tanpa dehidrasi

- Anemia mikrrositik hipokrom ec infeksi kronik dd/ defisiensi besi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

- Hipokalemi

11

- Hiponatremi

VII. PEMERIKSAAN ANJURAN

- Mantoux test ulang 2 minggu atau 1 bulan kemudian

- Pemeriksaan LED

- BTA sputum

- Analisis feses

- Pemeriksaan feritin, SI, TIBC

VIII. TATALAKSANA

- Diet: Makanan lunak 1500 kalori, makanan cair 4x150 ml

- IVFD: KaEN I B + KCL (20 mEq)18 tpm makro (koreksi Kalium dalam

8 jam)

- Kombipak A 1x2 p.o

- Zinc elemental 1x20 mg p.oselama 10 hari

- Probiotik 3x1 sachet p.o

- Vitamin A 1x200.000 IU p.o

- Asam folat 1x5 mgselanjutnya 1x1 mg (selama 2 minggu)

- Timbang berat badan setiap hari

IX. PROGNOSIS

Ad vitam : dubia ad bonam

Ad fungsionam : dubia ad bonam

Ad sanactionam : dubia ad malam

X. FOLLOW UP

27/04/2010

S = batuk berdahak (+), dahak sedkit, sulit dikeluarkan, demam (-), sesak (-),

BAB cair (-), nafsu makan menurun, mual (+), muntah (-),

O = KU/ Kes = Tampak sakit sedang/ CM

FN = 120 kali/menit

RR = 40 kali/menit

12

S = 35,8 oC

BB = 28 Kg

Kepala = deformitas (-), rambut merata

Wajah= seperti orang susah

Mata = CA +/+, SI -/-, cekung -/-

Hidung = NCH -/-, secret -/-

Mulut = sianosis (-), mukosa lembab, oral hygiene buruk

Leher = KGB jugular chain kanan dan kiri teraba, 1,5x1,5 cm, mobile

Thoraks = iga gambang

C/ BJ I-II reg. murmur (-), gallop (-)

P/ Sn vesikuler, rh basah kasar +/+, wh -/-

Abdomen = datar, lemas, BU (+) normal , H/L TTM, turgor cukup

Ekstremitas = akral hangat, CRT < 2”, edema pada punggung kaki +/+,

baggy pants -/-, wasting (+)

A =

- Susp TB paru

- Anemia tersangka defisiensi besi dd/ penyakit kronik

- Diare persisten tanpa dehidrasi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

P =

- Diet ML 1500 kalori, MC 4x150 ml

- IVFD KaEN 1B + 20 mEq KCl 18 tpm makro (koreksi kalium 8 jam)

- Zink elemental 1x20 mg

- Probiotik 3x1 sachet

- Mantoux test

- Rencana RHZ

28/04/2010

S = batuk berdahak (+), dahak sedikit, lebih jarang, demam (-), sesak (-), BAB

cair (+) 2 kali, terdapat ampas berjumlah ½ gelas aqua, BAK banyak, mual (+)

O = KU/ Kes = Tampak sakit sedang/ CM

FN = 108 kali/menit

RR = 52 kali/menit

13

S = 35,9 oC

BB = 28 Kg

Kepala = deformitas (-), rambut merata

Mata = CA +/+, SI -/-, cekung -/-

Hidung = NCH -/-, secret -/-

Mulut = sianosis (-), mukosa lembab, oral hygiene buruk

Leher = KGB jugular chain kanan dan kiri teraba, 1,5x1,5 cm, mobile

Thoraks = iga gambang

C/ BJ I-II reg. murmur (-), gallop (-)

P/ Sn vesikuler, rh basah kasar +/+, wh -/-

Abdomen = datar, lemas, BU (+) normal , H/L TTM, turgor cukup

Ekstremitas = akral hangat, CRT < 2”, edema pada punggung kaki +/+,

baggy pants -/-, wasting (+)

A =

- Susp TB paru

- Anemia tersangka defisiensi besi dd/ penyakit kronik

- Diare persisten tanpa dehidrasi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

P =

- Diet ML 1500 kalori, MC 4x150 ml

- IVFD KaEN 1B + 20 mEq KCl 18 tpm makro (koreksi kalium 8 jam)

- Zink elemental 1x20 mg

- Probiotik 3x1 sachet

- Rencana RHZ

29/04/2010

S = Sakit perut (+), makan lumayan, mual (+), muntah (-), demam (+) turun

setelh diberi obat penurun panas, sesak (-), BAB 1 kali, warna coklat, konsistensi

kental

O = KU/ Kes = Tampak sakit sedang/ CM

FN = 152 kali/menit

RR = 30 kali/menit

S = 37,4 oC

14

BB = 28 Kg

Kepala = deformitas (-), rambut merata

Mata = CA +/+, SI -/-, cekung -/-

Hidung = NCH -/-, secret -/-

Mulut = sianosis (-), mukosa lembab, oral hygiene buruk

Leher = KGB jugular chain kanan dan kiri teraba, 1,5x1,5 cm, mobile

Thoraks = iga gambang

C/ BJ I-II reg. murmur (-), gallop (-)

P/ Sn vesikuler, rh basah kasar +/+, wh -/-

Abdomen = datar, lemas, BU (+) normal , H/L TTM, turgor cukup

Ekstremitas = akral hangat, CRT < 2”, edema pada punggung kaki +/+,

baggy pants -/-, wasting (+)

Skor TB= 7

A =

- Susp TB paru

- Anemia tersangka defisiensi besi dd/ penyakit kronik

- Diare persisten tanpa dehidrasi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

P =

- Diet ML 1500 kalori, MC 4x150 ml

- IVFD KaEN 1B + 20 mEq KCl 18 tpm makro (koreksi kalium 8 jam)

- Zink elemental 1x20 mg

- Probiotik 3x1 sachet

- Rencana RHZ

30/04/2010

S = sakit perut perbaikan, batuk (+) berkurang, BAB 2 kali, kental, kuning

kecoklatan, demam sejak tadi malam

O = KU/ Kes = Tampak sakit sedang/ CM

FN = 120 kali/menit

RR = 24 kali/menit

S = 39 oC

BB = 28 Kg

15

Kepala = deformitas (-), rambut merata

Mata = CA +/+, SI -/-, cekung -/-

Hidung = NCH -/-, secret -/-

Mulut = sianosis (-), mukosa lembab, oral hygiene buruk

Leher = KGB jugular chain kanan dan kiri teraba, 1,5x1,5 cm, mobile

Thoraks = iga gambang

C/ BJ I-II reg. murmur (-), gallop (-)

P/ Sn vesikuler, rh basah kasar +/+, wh -/-

Abdomen = datar, lemas, BU (+) normal , H/L TTM, nyeri tekan

epigastrium, turgor cukup

Ekstremitas = akral hangat, CRT < 2”, edema pada punggung kaki +/+,

baggy pants -/-, wasting (+)

A =

- TB paru

- Anemia tersangka defisiensi besi dd/ penyakit kronik

- Diare persisten tanpa dehidrasi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

P =

- Diet MB 1500 kalori, MC 4x150 ml

- IVFD KaEN 1B + 10 mEq KCl 18 tpm makro

- Zink elemental 1x20 mg

- Probiotik 3x1 sachetstop

- Rifampicin 1x450 mg (saat perut kosong)

- Isoniazid 1x300 mg

- Pirazinamid 2x500 mg

01/05/2010

S = batuk (+), demam (+), sesak (+), BAB 5 kali, kental, mual (+)

O = KU/ Kes = Tampak sakit sedang/ CM

FN = 104 kali/menit

RR = 44 kali/menit

S = 37,3 oC

BB = 28 Kg

16

Kepala = deformitas (-), rambut merata

Mata = CA +/+, SI -/-, cekung -/-

Hidung = NCH -/-, secret -/-

Mulut = sianosis (-), mukosa lembab, oral hygiene buruk

Leher = KGB jugular chain kanan dan kiri teraba, 1,5x1,5 cm, mobile

Thoraks = iga gambang

C/ BJ I-II reg. murmur (-), gallop (-)

P/ Sn vesikuler, rh basah kasar +/+, wh -/-

Abdomen = datar, lemas, BU (+) normal , H/L TTM, turgor cukup

Ekstremitas = akral hangat, CRT < 2”, edema pada punggung kaki +/+,

baggy pants -/-, wasting (+)

A =

- TB paru

- Anemia tersangka defisiensi besi dd/ penyakit kronik

- Diare persisten tanpa dehidrasi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

P =

- Oksigen 2 lt/mnt

- Diet ML 1500 kalori, MC 4x150 ml

- IVFD KaEN 1B + 20 mEq KCl 18 tpm makro

- Zink elemental 1x20 mg

- Kombipak A 1x2

03/05/2010

S = batuk (+), demam (+), sesak (+), BAB 2 kali, kental, mual (+)

O = KU/ Kes = Tampak sakit sedang/ CM

FN = 138 kali/menit

RR = 44 kali/menit

S = 37,3 oC

BB = 27 Kg

Kepala = deformitas (-), rambut merata

Mata = CA +/+, SI -/-, cekung -/-

Hidung = NCH -/-, secret -/-

17

Mulut = sianosis (-), mukosa lembab, oral hygiene buruk

Leher = KGB jugular chain kanan dan kiri teraba, 1,5x1,5 cm, mobile

Thoraks = iga gambang

C/ BJ I-II reg. murmur (-), gallop (-)

P/ Sn vesikuler, rh basah kasar +/+, wh -/-

Abdomen = datar, lemas, BU (+) normal , H/L TTM, turgor cukup

Ekstremitas = akral hangat, CRT < 2”, edema pada punggung kaki +/+,

baggy pants -/-, wasting (+)

A =

- TB paru

- Anemia penyakit kronik dd/ defisiensi besi

- Diare melanjut tanpa dehidrasi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

P =

- Oksigen 2 lt/mnt

- Diet MB 1500 kalori, MC 4x150 ml

- IVFD NaCl 0,9% + 20 mEq KCl 18 tpm makro

- Zink elemental 1x20 mg

- Kombipak A 1x2

- Asam folat 1x5 mg p.o (hari I)dilanjutkan 1x1 mg (hari selanjutnya)

- Vitamin A 1x200000 IU p.o (hari I, II, IV)

- Pemeriksaan SGOT/PT, ureum, creatinin

- Rencana pemeriksaan BTA sputum dan kultur sputum

- Foto toraks lateral dan ekspertise

04/05/2010

S = batuk (+), demam (+), sesak (+), BAB 2 kali, kental, mual (+)

O = KU/ Kes = Tampak sakit sedang/ CM

FN = 104 kali/menit

RR = 44 kali/menit

S = 37,3 oC

BB = 25 Kg

Kepala = deformitas (-), rambut merata

18

Mata = CA +/+, SI -/-, cekung -/-

Hidung = NCH -/-, secret -/-

Mulut = sianosis (-), mukosa lembab, oral hygiene buruk

Leher = KGB jugular chain kanan dan kiri teraba, 1,5x1,5 cm, mobile

Thoraks = iga gambang

C/ BJ I-II reg. murmur (-), gallop (-)

P/ Sn vesikuler, rh basah kasar +/+, wh -/-

Abdomen = datar, lemas, BU (+) normal , H/L TTM, turgor cukup

Ekstremitas = akral hangat, CRT < 2”, edema pada punggung kaki +/+,

baggy pants -/-, wasting (+)

A =

- TB paru

- Anemia ec penyakit kronik dd/ defisiensi besi

- Diare persisten tanpa dehidrasi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

P =

- Oksigen 2 lt/mnt

- Diet ML 1500 kalori, MC 4x150 ml

- IVFD NaCl 0,9% + 20 mEq KCl 18 tpm makro

- Zink elemental 1x20 mg

- Kombipak A 1x2

- Asam folat 1x1 mg

- Vitamin A 1x200000 IU p.o hari II

05/05/2010

S = batuk (+), demam (+), sesak (+), BAB 1 kali, kental, mual (+)

O = KU/ Kes = Tampak sakit sedang/ CM

TD= 110/70 mmHg

FN = 114 kali/menit

RR = 28 kali/menit

S = 37,5 oC

BB = 26 Kg

Kepala = deformitas (-), rambut merata

19

Mata = CA +/+, SI -/-, cekung -/-

Hidung = NCH -/-, secret -/-

Mulut = sianosis (-), mukosa lembab, oral hygiene buruk

Leher = KGB jugular chain kanan dan kiri teraba, 1,5x1,5 cm, mobile

Thoraks = iga gambang

C/ BJ I-II reg. murmur (-), gallop (-)

P/ Sn vesikuler, rh basah kasar +/+, wh -/-

Abdomen = datar, lemas, BU (+) normal , H/L TTM, turgor cukup

Ekstremitas = akral hangat, CRT < 2”, edema pada punggung kaki +/+,

baggy pants -/-, wasting (+)

A =

- TB paru

- Anemia ec penyakit kronik dd/ defisiensi besi

- Diare persisten tanpa dehidrasi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

P =

- Oksigen 2 lt/mnt

- Diet ML 1500 kalori, MC 4x150 ml, mineral mix 1,5 cc

- IVFD NaCl 0,9% + 20 mEq KCl 18 tpm makro

- Zink elemental 1x20 mg

- Kombipak A 1x2

- Asam folat 1x200000 IU p.o

06/05/2010

S = batuk (+), demam (+), sesak (+), BAB 2 kali, kental, mual (+), intake habis

O = KU/ Kes = Tampak sakit sedang/ CM

TD= 110/70 mmHg

FN = 120 kali/menit

RR = 40 kali/menit

S = 37,5 oC

BB = 26 Kg

Kepala = deformitas (-), rambut merata

Mata = CA +/+, SI -/-, cekung -/-

20

Hidung = NCH -/-, secret -/-

Mulut = sianosis (-), mukosa lembab, oral hygiene buruk

Leher = KGB jugular chain kanan dan kiri teraba, 1,5x1,5 cm, mobile

Thoraks = iga gambang

C/ BJ I-II reg. murmur (-), gallop (-)

P/ Sn vesikuler, rh basah kasar +/+, wh -/-

Abdomen = datar, lemas, BU (+) normal , H/L TTM, turgor cukup

Ekstremitas = akral hangat, CRT < 2”, edema pada punggung kaki +/+,

baggy pants -/-, wasting (+)

A =

- TB paru

- Anemia ec penyakit kronik dd/ defisiensi besi

- Diare persisten tanpa dehidrasi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

P =

- Oksigen 2 lt/mnt

- Diet ML 1500 kalori, MC 4x150 ml, mineral mix 1,5 cc

- IVFD NaCl 0,9% + 20 mEq KCl 18 tpm makro

- Zink elemental 1x20 mg

- Kombipak A 1x2

- Asam folat 1x200000 IU p.o

- Kamar isolasi penuhrencana rawat jalan

07/05/2010

S = batuk (+), demam (-), sesak (-), BAB 1 kali, kental, mual (+)

O = KU/ Kes = Tampak sakit sedang/ CM

TD= 110/70 mmHg

FN = 100 kali/menit

RR = 24 kali/menit

S = 37,3 oC

BB = 26 Kg

Kepala = deformitas (-), rambut merata

Mata = CA +/+, SI -/-, cekung -/-

21

Hidung = NCH -/-, secret -/-

Mulut = sianosis (-), mukosa lembab, oral hygiene buruk

Leher = KGB jugular chain kanan dan kiri teraba, 1,5x1,5 cm, mobile

Thoraks = iga gambang

C/ BJ I-II reg. murmur (-), gallop (-)

P/ Sn vesikuler, rh basah kasar +/+, wh -/-

Abdomen = datar, lemas, BU (+) normal , H/L TTM, turgor cukup

Ekstremitas = akral hangat, CRT < 2”, edema pada punggung kaki +/+

minimal, baggy pants -/-, wasting (+)

A =

- TB paru

- Anemia ec penyakit kronik dd/ defisiensi besi

- Diare persisten tanpa dehidrasi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

P =

- Diet ML 1500 kalori, MC 4x150 ml, mineral mix 1,5 cc

- IVFD NaCl 0,9% + 20 mEq KCl 18 tpm makro

- Zink elemental 1x20 mg

- Kombipak A 1x2

- Asam folat 1x200000 IU p.o

Pasien dipulangkan dengan diagnosis akhir sebagai berikut:

- TB paru

- Diare persisten tanpa dehidrasi

- Anemia mikrrositik hipokrom ec infeksi kronik dd/ defisiensi besi

- Gizi buruk (marasmus-kwashiorkor)

PEMBAHASAN KASUS

22

Pada pasien ini diagnosis TB ditegakan berdasarkan anamnesis,

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis didapatkan pasien

batuk berdahak warna putih kekuningan yang semakin berat sejak 2 minggu

SMRS. Batuk ini pertama kali dirasakan sejak 9 bulan yang lalu. Selain itu, pada

pasien juga didapatkan keluhan demam yang naik turun dan tidak terlalu tinggi,

sesak yang tidak terlalu berat, keringat malam hari dan penurunan nafsu makan

disertai penurunan berat badan. Hal ini sesuai dengan tanda dan gejala dari TB

paru. Pada pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi nafas yang meningkat (32

x/menit), pada pemeriksaan KGB terdapat pembesaran KGB jugular chain kanan

dan kiri, pada inspeksi dada didapatkan retraksi sela iga dan pada auskultasi

didapatkan ronki basah kasar pada kedua lapang paru. Pada data antropometri

ditemukan bahwa BB/U pasien adalah 56% (gizi buruk). Hal ini menandakan

adanya dispnea yang dapat terjadi pada penyakit TB paru dan adanya infiltrat

pada kadua lapang paru. Dari pemeriksaan rontgen thoraks didapatkan gambaran

infiltrat pada kedua lapang paru yang mengarah pada TB paru. Walaupun

mantoux test menunjukan hasil yang negatif (diameter indurasi tidak ada dan

tidak terdapat eritema), namun hal ini tidak menyingkirkan diagnosis TB paru

karena mantoux test hanya menandakan adanya infeksi TB dan hal tersebut dapat

bernilai negatif pada pasien yang memang tidak ada infeksi TB, masih dalam

masa inkubasi dan keadaan anergi. Keadaan anergi ini banyak dijumpai pada

pasien imunokompromais seperti gizi buruk dan pemakaian steroid dalam jangka

panjang dan HIV. Pada pasien ini kemungkinan besar disebabkan oleh keadaan

gizi buruknya. Untuk memudahkan penegakan diagnosis, IDAI

merekomendasikan diagnosis TB anak dengan menggunakan sistem skoring.

Pada pasien ini, didapatkan skor TB 8 yaitu kontak TB dengan BTA tidak jelas

(2), keadaan gizi buruk (2), demam ≥ 2minggu tanpa sebab yang jelas (1), batuk

≥ 3 minggu (1), pembesaran KGB (1), foto dada sugestif TB (1). Pasien dengan

jumlah skor TB ≥ 6 harus ditatalaksana sebagai pasien TB dan mendapat

pengobatan OAT. Pasien ini disarankan untuk melakukan tes mantoux ulang

setelah 2 minggu untuk lebih memastikan adanya infeksi TB dan pemeriksaan

BTA sputum disarankan karena diagnosis pasti TB ditegakan dengan

23

ditemukannya M. Tuberculosis pada sputum, bilasan lambung atau CSS.

Pengobatan TB paru adalah dengan menggunakan OAT rifampisin 10-20

mg/KgBB/hariBB pasien 28 kg: 280-560 mg/hari, INH 5-15

mg/KgBB/hariBB pasien 28 kg: 140-420 mg/hari, pirazinamid 15-30

mg/KgBB/hariBB pasien 28 kg: 420-840 mg/hari. Pada pasien diberikan

kombipak A, dimana pada kombipak A ini terdapat rifampisin 150 mg, INH 100

mg, pirazinamid 300 mg. Dosis kombipak A 1x2 sachet (R 300 mg/H 200 mg/Z

600 mg) sesuai dan diharapkan dapat bekerja secara maksimal untuk

menyembuhkan TB paru pasien.

Diagnosis anemia didasarkan oleh adanya konjungtiva anemis dan

pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan penurunan kadar hemoglobin dan

hematokrit. Hal ini sesuai dengan kriteria WHO dimana anemia pada anak usia

lebih dari 14 tahun adalah kurang dari 12 g/dL. Pada pemeriksaan hapus darah

tepi didapatkan anemia mikrositik hipokrom. Anemia jenis tersebut dapat

ditemukan pada pasien infeksi kronis atau defisiensi Fe. Untuk memastikannya

disarankan pemeriksaan feritin, SI dan TIBC. Pada defisiensi Fe akan terjadi

penurunan kadar feritin dan peningkatan TIBC. Dari anamnesis nutrisi juga

menunjukan asupan makanan pasien kurang mengandung zat besi. Pasien jarang

memakan daging dan sayur yang berwarna hijau.

Diagnosis diare persisten ditegakan karena adanya keluhan mencret lebih

dari 3 kali/hari selama 2 minggu. Diare dengan konsistensi cair seperti bubur,

berwarna kuning, tidak bercampur darah, berbau seperti biasa dan berjumlah

lebih kurang ½ gelas aqua. Diare ini dapat disebabkan oleh keadaan gizi buruk

pada pasien yang dapat menambah faktor resiko untuk infeksinya. Dari

pemeriksaan fisik status dehidrasi sesuai dengan keadaan tanpa dehidrasi. Pada

pemeriksaan penunjang disarankan untuk dilakukan analisis feses agar dapat

diketahui penyebab dari diare tersebut. Karena dengan pemeriksaan analisis feses

mencakup pemeriksaan feses rutin dan mempunyai kelebihan dimana dapat

mendeteksi adanya defisiensi enzim yang menyebabkan adanya malabsorpsi

makanan. Pada pasien ini sudah terjadi diare lebih dari 2 minggu dan oleh karena

itu patut diperiksa apakah sudah terjadi malabsorpsi makanan. Terlebih lagi

dengan keadaan gizi buruk pasien yang dapat menyebabkan atrofi dari vili-vili

24

usus yang dapat memperparah terjadinya malabsorpsi. Pada pasien diberikan

probiotik 3x1 sachet karena diharapkan probiotik ini akan menghambat

pertumbuhan bakteri patogen dengan cara mengadakan perlekatan dengan

enterosit (sel epitel mukosa). Enterosit yang telah jenuh dengan bakteri probiotik

tidak dapat lagi dilekati bakteri yang lain. Jadi dengan adanya bakteri probiotik di

dalam mukosa usus dapat mencegah kolonisasi oleh bakteri patogen. Sedangkan

zink diberikan 1x20 mg karena pasien berusia diatas 6 bulan. Zink diperlukan

untuk regenerasi mukosa epitel usus.

Diagnosis gizi buruk ditegakan atas anamnesis, pemeriksaan fisik dan

pemeriksaan penunjang. Menurut WHO, yang dimaksud gizi buruk adalah

terdapatnya edema pada kedua tungkai kaki atau adanya severe wasting (BB/TB

<70% atau <-3SD) atau ada gejala klinis gizi buruk (kwashiorkor, marasmus atau

marasmik kwashiorkor). Sedangkan, menurut welcome trust working party,

kwashiorkor BB lebih dari 60% dari BB baku disertai oedema, marasmus-

kwashiorkor BB kurang dari 60% dari BB baku disertai oedema, marasmus

BB kurang dari 60% dari BB baku tanpa disertai oedema.

Pada pasien ini, dari anamnesis didapatkan adanya penurunan nafsu

makan yang menyebabkan penurunan berat badan dari 40 kg hingga 28 kg yang

terjadi secara bertahap selama 9 bulan. Pada pemeriksaan klinis didapatkan

penampilan wajah dismorfik, seperti orang tua, terlihat sangat kurus, kulit kering,

lemak subkutan yang tipis, iga gambang (+), wasting (+) dan sering disertai

infeksi. Gejala-gejala tersebut sesuai dengan adanya keadaan gizi buruk jenis

marasmus kwashiorkor karena terdapat oedem di kedua tungkai kaki terutama

pada punggung kaki. Antropometri BB: 28 kg, TB: 138 cm, LILA: 13,5 cm.

Usia: 13 tahun 8 bulan. BB/U : 28/50 x 100% = 56% (gizi buruk). TB/U :

138/163 x 100% = 84,7% (gizi kurang). BB/TB : 28/32 x 100% = 87,5% (gizi

kurang). LILA/U: 13,5/24,7x100%=54,7% (gizi buruk). Kesannya merupakan

suatu gizi buruk. Hal ini sesuai dengan kriteria Welcome Trust Working Party

yaitu marasmus kwashiorkor ini juga ditegakan karena BB/U pasien <60%

disertai dengan adanya oedem pada tungkai bawah terutama pada punggung kaki.

Dari hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar albumin yang

rendah. Keadaan ini terjadi akibat adanya asupan protein yang berkurang

25

sehingga bahan pembentuk dari albumin tidak tercukupi secara maksimal.

Keadaan kadar albumin yang rendah dapat menurunkan tekanan onkotik plasma

sehingga menyebabkan ekstravasasi cairan intravaskular menuju ruang intersisial.

Selain itu, dari hasil pemeriksaan juga didapatkan anemia. Keadaan anemia ini

sering didapatkan pada pasien gizi buruk karena kekurangan asupan gizi.

Disebut malnutrisi primer bila kejadian KEP akibat kekurangan asupan

nutrisi, yang pada umumnya didasari oleh masalah sosial ekonomi, pendidikan

serta rendahnya pengetahuan dibidang gizi. Malnutrisi sekunder bila kondisi

masalah nutrisi seperti diatas disebabkan karena adanya penyakit utama, seperti

kelainan bawaan, infeksi kronis ataupun kelainan pencernaan dan metabolik,

yang mengakibatkan kebutuhan nutrisi meningkat, penyerapan nutrisi yang turun

dan/meningkatnya kehilangan nutrisi. Pada pasien ini, KEP terjadi akibat

kekurangan asupan nutrisi disertai dengan adanya infeksi kronis TB. Sejak 1

tahun belakangan ini, ayah pasien diberhentikan dari tempat kerjanya sehingga

ayah pasien hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan upah yang tidak

menentu dan berkisar Rp 500.000,00 dan pada saat yang bersamaan pasien juga

menderita penyakit ini. Jadi, pada pasien ini termasuk malnutrisi gabungan

primer dan sekunder.

Manajemen gizi buruk sesuai prinsip 10 penanganan :

1. Pada pasien tidak terdapat hipoglikemia (GDS= 100 mg/dl). Pada pasien

ini maka pencegahan hipoglikemia pada pasien ini diberikan infus KaEN

1B disamping sebagai cairan rehidrasinya.

2. Pada pasien tidak terdapat hipotermia (suhu diatas 35,50C36,30C)

3. Mengatasi dehidrasi, pada pasien ini status dehidrasinya adalah tanpa

dehidrasi.

4. Elektrolit : pada pasien terdapat gangguan elektrolit (natrium : 123

mmol/L, klorida : 92 mmol/L, kalium : 2,51 mmol/L). Pada pasien ini

dilakukan koreksi kalium dengan KaEN 1B ditambah KCl 20 mEq

sebanyak 18 tpm (dalam waktu 8 jam) dan kemudian dilakukan

pemeriksaan elektrolit untuk menilai kemajuan dari koreksi tersebut.

26

5. Infeksi : pada pasien terjadi diare persisten yang belum dapat ditentukan

penyebabnya dan oleh sebab itu diperlukan pemeriksaan analisis feses,

selain itu tidak ditemukan fokus infeksi yang nyata pada pasien maka

penggunaan antibiotik tidak perlu digunakan untuk kondisi saat ini. Obat

antituberkulosis sangat diperlukan bagi pasien untuk mengobati TB paru

pasien.

6. Mikronutrien : berikan paling sedikit dalam 2 minggu

- Vitamin A untuk anak > 6 bulan = 1x200.000 IU (1 kapsul merah)

pada hari 1,2 dan 15.

- Rencana pemberian Ferosulfat 3mg/kgBB/hari = 84 mg/hari setelah

berat badan naik dan fase rehabilitasi.

- Asam folat 5 mg pada hari pertama, selanjutnya 1 mg/hari selama 2

minggu.

- Seng 2mg/kgBB/hari = 56 mg/hari

- Tembaga 0,3mg/kgBB/hari = 14,4 mg/hari

- Seharusnya mikronutrien ini diberikan mulai hari pertama namun

pada pasien ini baru diberikan setelah 7 hari perawatan. Mironutrien

yang diberikan pada pasien ini hanya berupa asam folat, vitamin A

dan seng. Pada pasien baru diberikan mikronutrien setelah 7 hari

perawatan karena pasien ini baru dikonsulkan pada bagian gizi setelah

hari ketujuh perawatan.

7. Stabilisasi dan transisi makanan :

Pada pasien diberikan makanan lunak 1500 kcal dan 4x150 cc makanan

cair. Hal ini dikarenakan terdapat kekeliruan ketika menghitung BB ideal

pasien yaitu 36 kg. Sedangkan berat badan ideal yang sesuai dengan

pasien adalah 32 kg sehingga kebutuhan kalori pasien yang sesunguhnya

berdasarkan umur (HA=10 tahun) adalah 32x60 kcal= 1960 kcal.

Menurut sumber, pada pasien gizi buruk, kebutuhan kalori pada tahap

stabilisasi: 80-100 kcal/KgBB/hari = 2240-2800 kcal/hari dan kebutuhan

kalori pada tahap transisi: 100-150 kcal/KgBB/hari= 2800-4200 kcal/hari.

Jadi, sebaiknya pasien diberikan makanan 2240-2800 kcal pada tahap

stabilisasi dan 2800-4200 kcal pada tahap transisi.

27

WHO menganjurkan agar pada pasien dengan gizi buruk sebaiknya

diberikan F75 dan F100 karena pada sumber makanan tersebut telah

mencukupi kalori, protein dan mikronutrien yang diperlukan oleh pasien

gizi buruk. Namun pada pasien ini tidak diberikan F-75, apabila diberikan

dengan perhitungan sebagai berikut:

F-75 130ml/kgBB/hari = 3640 ml/hari = 2730 kcal/hari = 97,5

kalori/kgBB

- Hari 1-2 : F-75 130ml/kgBB/hari dengan pemberian setiap 2 jam.

Diberikan setiap 2 jam Pemberian 12 kali sehari303 ml = 227,5

kcal/kali

- Hari ke 3-5 : F-75 130 ml/kgBB/hari dengan pemberian setiap 3 jam.

Diberikan setiap 3 jam pemberian 8 kali sehari455 ml = 341,25

kcal/kali

- Hari ke 6-7 : F-75 130 ml/kgBB/hari dengan pemberian setiap 4 jam.

Diberikan setiap 4 jam pemberian 6 kali sehari607 ml = 455

kcal/kali

- Lakukan pengukuran berat badan setiap hari, untuk monitoring

penambahan berat badan.

8. Tumbuh kejar

Lanjutkan transisi bertahap dari F-75 ke F-100 pada fase transisi dengan

dosis yang sama dengan F-75 selama 2 hari berurutan, maka :

- Hari 8-9 : F-100 130 ml/Kg BB/hari dengan pemberian setiap 4 jam.

Diberikan setiap 4 jampemberian 6 kali sehari607 ml = 607

kcal/kali

- Naikan jumlah F100 sebanyak 10 ml setiap kali pemberian sampai

anak tidak mampu menghabiskan atau tersisa sedikit.

- Selanjutnya pada fase rehabilitasi, kebutuhan kalori : 150-220

kalori/kgBB/hari = 4200-6160 kcal/hari.

- F-100 150 ml/kgBB/hari = 4200 ml/hari = 4200 kcal/hari = 150

kalori/kgBB, dengan pemberian setiap 4 jam6 kali pemberian700

ml = 700 kcal/kali.

9. Stimulasi tumbuh kembang :

28

Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan

perilaku karenanya harus diberikan:

Kasih sayang

Lingkungan yg ceria

Terapi bermain terstruktur selama 15-30 menit

Kerlibatan ibu (memberi makan,bermain,memandikan, dan

lainnya)

Aktivitas fisik segera setelah sembuh

10. Tindak lanjut

- Bila gejala klinis dan BB/TB >-2SD (setara dengan > 80%), dapat

dianggap anak sembuh. Pola pemberian makan yg baik dan stimulasi

harus tetap dilanjutkan dirumah setelah penderita di pulangkan.

Waktu untuk pemulangan harus mempertimbangkan manfaat dan faktor

risiko. Faktor sosial juga harus dipertimbangkan. Anak membutuhkan perawatan

lanjutan melalui rawat jalan untuk menyelesaikan tatalaksana yang dibutuhkan.

Seharusnya anak boleh dipulangkan apabila

- Telah menyelesaikan pengobatan antibiotik

- Mempunyai nafsu makan baik

- Jika ada edema, edema sudah hilang atau setidaknya sudah berkurang.

- Terdapat kenaikan berat badan >5g/kgBB/hari selama 3 hari berturut –

turut atau kenaikan sekitar >50g/kgBB/minggu selama 2 minggu

berturut-turut

- Sudah berada di kondisi gizi kurang(BB/TB > -3SD dan tidak ada

gejala gizi buruk

Pasien dipulangkan setelah 11 hari perawatan namun kriteria

pemualangan anak gizi buruk tidak terpenuhi yaitu pasien belum mempunyai

nafsu makan yang baik, berat badan belum naik, edema masih ada walaupun

minimal. Pasien ini dipulangkan karena setelah pemeriksaan pasien merupakan

pasien TB paru aktif (BTA sputum (+)) sehingga membutuhkan perwatan di

ruang isolasi. Namun, pada saat bersamaan ruang isolasi anak RS Fatmawati

penuh sehingga diputuskan agar pasien pulang lebih awal.

29

Jika anak dipulangkan lebih awal, buatlah rencana untuk tindak lanjut

sampai anak sembuh :

- Hubungi unit rawat jalan, pusat rehabilitasi gizi, klinik kesehatan lokal

untuk melakukan supervise dan pendampingan

- Anak harus ditimbang secara teratur setiap minggu. Jika ada

kegagalan kenaikan berat badan dalam waktu 2 minggu berturut-turut

atau terjadi penurunan berat badan, anak harus dirujuk kembali ke

rumah sakit.

Prognosis ad vitam pasien dipilih dubia ad bonam, dilihat dari tanda-tanda vital

pasien yang mengalami perbaikan selama perawatan. Prognosis ad fungsionam pasien

dipilih dubia ad bonam karena gizi buruk pasien ini terjadi setelah pasien berusia 13

tahun dan bukan terjadi pada saat usia 2 tahun, ketika masih terjadi proliferasi,

mielinisasi, dan migrasi sel otak. Serta diharapkan dengan pengobatan dan pamantauan

yang baik, gizi buruk pasien dapat teratasi dengan baik. Prognosis ad sanactionam pasien

dubia ad malam karena dilihat dari ekonomi keluarga pasien yang kurang dan higienis

pasien. Diharapkan setelah edukasi yang baik, gizi buruk dan penyakit penyerta pasien

dapat mengalami perbaikan. Namun hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian

pasien dan keluarganya itu sendiri.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

PENDAHULUAN

30

Gizi buruk merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan

mortalitas pada masa anak terutama pada negara-negara berkembang seperti di

Indonesia.1 Di negara berkembang, dimana terdapat banyak anak yang kurang

mendapatkan gizi yang cukup/sering lapar mengakibatkan anak-anak tersebut

cenderung untuk medapat masalah kesehatan seperti penurunan berat badan l,

sakit kepala, dan infeksi.2 Lebih dari 90% anak di dunia lahir hidup di negara

berkembang setiap tahun dan 35.000 dari mereka mati setiap hari karena problem

yang umum seperti masalah gizi.1

Gizi buruk dapat terjadi akibat masukan makanan yang tidak sesuai atau

tidak cukup, atau akibat penyerapan makanan yang tidak benar. Masukan

makanan yang kurang dapat diakibatkan oleh kurangnya penyediaan makanan,

kurangnya sumber makanan, faktor-faktor emosi, dan kebiasaan makan yang

tidak teratur. Kebutuhan nutrien pokok dapat bertambah selama stres atau sakit

serta selama pemberian antibiotik.1

Evaluasi status nutrisi yang tepat sangat sukar. Gangguan berat lebih

mudah kita tentukan, tapi gangguan ringan dapat terabaikan. Diagnosis gizi buruk

berdasar pada pemeriksaan fisik, data antropometri, dan riwayat makanan.1

Arti malnutrisi sebenarnya adalah gizi salah, yang mencakup gizi kurang

maupun gizi lebih. Di Indonesia, dengan masih tingginya angka kejadian gizi

kurang, istilah malnutrisi lazim dipakai untuk kejadian ini. Secara umum, gizi

kurang disebabkan oleh kekurangan energi atau protein. Namun, keadaan di

lapangan menunjukkan bahwa jarang dijumpai kasus yang menderita defisiensi

energi murni ataupun yang menderita defisiensi protein murni. Anak dengan

defisiensi protein murni biasanya disertai pula dengan defisiensi energi atau

nutrien lainnya. Karena itu istilah yang lazim dipakai adalah Kurang Energi

Protein (KEP) atau Kekurangan Kalori Protein (KKP).3

KURANG ENERGI PROTEIN (KEP)

BATASAN

31

KEP adalah gangguan gizi yang disebabkan oleh kekurangan protein dan atau

kalori, serta sering disertai dengan kekurangan zat gizi lain.4

PATOFISIOLOGI

KEP adalah manifestasi dari kurangnya asupan protein dan energi, dalam

makanan sehari-hari yang tidak memenuhi angka kecukupan gizi (AKG), dan

biasanya juga diserta adanya kekurangan dari beberapa nutrisi lainnya. 4

Disebut malnutrisi primer bila kejadian KEP akibat kekurangan asupan

nutrisi, yang pada umumnya didasari oleh masalah sosial ekonomi, pendidikan

serta rendahnya pengetahuan dibidang gizi. Malnutrisi sekunder bila kondisi

masalah nutrisi seperti diatas disebabkan karena adanya penyakit utama, seperti

kelainan bawaan, infeksi kronis ataupun kelainan pencernaan dan metabolik,

yang mengakibatkan kebutuhan nutrisi meningkat, penyerapan nutrisi yang turun

dan/meningkatnya kehilangan nutrisi. 4

Makanan yang tidak adekuat, akan menyebabkan mobilisasi berbagai

cadangan makanan untuk menghasilkan kalori demi penyelamatan hidup, dimulai

dengan pembakaran cadangan karbohidrat kemudian cadangan lemak serta

protein dengan melalui proses katabolik. Kalau terjadi stres katabolik (infeksi)

maka kebutuhan akan protein akan meningkat, sehingga dapat menyebabkan

defisiensi protein yang relatif, kalau kondisi ini terjadi pada saat status gizi masih

diatas -3 SD (-2SD--3SD), maka terjadilah kwashiorkor (malnutrisi

akut/”decompensated malnutrition”). Pada kondisi ini penting peranan radikal

bebas dan anti oksidan. Bila stres katabolik ini terjadi pada saat status gizi

dibawah -3 SD, maka akan terjadilah marasmik-kwashiorkor. Kalau kondisi

kekurangan ini terus dapat teradaptasi sampai dibawah -3 SD maka akan

terjadilah marasmik (malnutrisikronik/compensated malnutrition). 4

Dengan demikian pada KEP dapat terjadi : gangguan pertumbuhan, atrofi

otot, penurunan kadar albumin serum, penurunan hemoglobin, penurunan sistem

kekebalan tubuh, penurunan berbagai sintesa enzim. 4

GEJALA KLINIS

Kekurangan Energi Protein merupakan salah satu dari empat masalah gizi

utama di Indonesia. Prevalensi yang tinggi terdapat pada anak di bawah umur 5

32

tahun serta ibu hamil dan menyusui. Berdasarkan Susenas 2002, 26% balita

menderita gizi kurang dan gizi buruk.5

Pada KEP ditemukan berbagai macam keadaan patologis, terutama pada

berat ringannya kelainan. Berdasarkan lama dan jumlah kekurangan energi

protein , KEP diklasifikasikan menjadi KEP ringan(gizi kurang) dan KEP berat

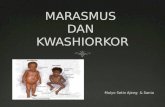

(gizi buruk)5. KEP berat dibagi menjadi Marasmus, Kwashiorkor, Marasmus-

Kwashiorkor. System Welcome Trust Working Party membedakan berat badan

dan oedema sebagai berikut:3

1. Kwashiorkor BB lebih dari 60% dari BB baku disertai oedema

2. Marasmus-Kwashiorkor BB kurang dari 60% dari BB baku disertai

oedema

3. Marasmus BB kurang dari 60% dari BB baku tanpa disertai oedema

Undernutrition dipakai untuk keadaan defisiensi berbagai nutrisi yang

lebih khusus ditujukan kepada defisiensi energi yang sifatnya ringan.

Underweight hanya dipakai untuk keadaan dengan berat badan yang lebih rendah

dari berat badan baku.3

Secara klinis KEP terdapat dalam 3 tipe yaitu :

1. Kwashiorkor, ditandai dengan : edema, yang dapat terjadi di seluruh tubuh,

wajah sembab dan membulat, mata sayu, rambut tipis, kemerahan seperti

rambut jagung, mudah dicabut dan rontok, cengeng, rewel dan apatis,

pembesaran hati, otot mengecil (hipotrofi), bercak merah ke coklatan di

kulit dan mudah terkelupas (crazy pavement dermatosis), sering disertai

penyakit infeksi terutama akut, diare dan anemia.4

2. Marasmus, ditandai dengan : sangat kurus, tampak tulang terbungkus kulit,

wajah seperti orang tua, cengeng dan rewel, kulit keriput, jaringan lemak

sumkutan minimal/tidak ada, perut cekung, iga gambang, sering disertai

penyakit infeksi dan diare.4

3. Marasmus kwashiorkor, campuran gejala klinis kwashiorkor dan marasmus.4

FAKTOR PENYEBAB

Malnutrisi energi protein merupakan masalah gizi yang multifaktorial.

Tindakan pencegahan bertujuan untuk mengurangi insidensi dan menurunkan

33

angka kematian. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab

timbulnya masalah tersebut antara lain:

a. Pola makan4

Penyuluhan pada masyarakat mengenai gizi seimbang sangat diperlukan

untuk mencegah KEP karena banyak orang tua yang tidak tahu dan

mengabaikan pentingnya keseimbangan gizi.

b. Faktor Ekonomi4

Kemiskinan penduduk membuat mereka sulit untuk mendapatkan gizi

yang baik dan berkualitas.

c. Faktor Infeksi4

Telah lama diketahui adanya sinergi antara KEP dan infeksi. Infeksi

derajat apapun memperburuk status gizi. KEP walaupun derajat ringan

menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi terutama pada anak-anak

di bawah 5 tahun apalagi disertai infeksi tuberculosis.

Dari penelitian Endy P. Prawirohartono yang membahas Faktor-faktor

yang berhubungan dengan malnutrisi berat pada balita selama masa krisis

ekonomi di Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa faktor resiko yang potensial

yang berhubungan dengan malnutrisi berat pada anak dibawah 5 tahun yaitu

status asupan ASI, status higiene anak, tuberkulosis.6

KEP ringan/ sedang

Istilah lain adalah gizi kurang atau undernutrition. Keadaan ini seringkali

pada masa menyusui berkisar umur 9 bulan dan 2 tahun. Gambaran yang

mencolok adalah adanya terkena infeksi, adanya anemia, berkurangnya aktivitas

jasmani, serta hambatan perkembangan mental dan psikomotor sedangkan

perubahan rambut dan kulit jarang ditemukan.3

a. Infeksi

Gizi kurang mempunyai kecenderungan untuk mudahnya terjadinya

infeksi, khususnya gastroenteritis, campak dan pneumonia. Penyebab lain

seringnya terjadi dan rentannya terhadap infeksi pada anak dengan gizi

kurang adalah karena berkurangnya cadangan metabolisme.3

b. Anemia

34

Jenis makanan yang mengakibatkan kurang gizi umumnya kurang

mengandung besi, asam folat dan berbagai vitamin, sehingga pada

kebanyakan anak dengan gizi kurang disertai oleh adanya anemia ringan

sampai sedang. Gambaran sumsum tulang menunjukkan adanya

hipoplasia dan pada kebanyakan kasus juga gambaran defisiensi dan

anemia megaloblastik.3

c. Aktivitas Jasmani

Berkurangnya aktivitas tampak pada kebanyakan kasus KEP. Anak

tampak lesu dan tidak bergairah dan pada anak yang lebih tua terjadi

penurunan produktivitas kerja.3

d. Keterlambatan perkembangan mental dan psikomotor

Keterlambatan perkembangan mental dan psikomotor merupakan

karakteristik KEP. Kemampuan bicara dan berjalan umumnya lebih

lambat dari anak normal. Kelainan ini umumnya segera pulih pada terapi

nutrisi yang adekuat.3

e. Perubahan warna kulit dan rambut

Umumnya terjadi pada kasus yang berat. Kadang terdapat rambat yang

kasar, disamping ukuran antropometri yang berkurang di beberapa daerah

berkembang.3

KEP Berat

a. Kwashiorkor

Agar tercapai keseimbangan nitrogen yang positif, bayi dan anak dalam

masa pertumbuhan memerlukan protein lebih banyak dibandingkan

dengan orang dewasa. Keseimbangan nitrogen yang postif pada orang

dewasa tidak diperlukan, karena kebutuhan protein sudah terpenuhi bila

keseimbangan tersebut dapat dipertahankan. Pada anak bila keseimbangan

nitrogen yang positif tidak terpenuhi, maka setelah beberapa saat ia akan

menderita malnutrisi protein yang mungkin berlanjut dengan

kwashiorkor. Meskipun sebab utama penyakit ini adalah defisiensi

protein, tetapi karena bahan makanan yang dimakan kurang mengandung

nutrien lainnya ditambah dengan konsumsi setempat yang berlainan,

35

maka akan terdapat perbedaan gambaran kwashiorkor di beberapa negara.

Umumnya defisiensi protein disertai pula oleh defisiensi energi, sehingga

pada seorang kasus terdapat gejala kwashiorkor maupun marasmus.3

Etiologi

Selain oleh pengaruh negatif faktor sosio-ekonomi-budaya yang

berperan terhadap kejadian malnutrisi umumnya, keseimbangan

nitrogen yang negatif dapat pula disebabkan oleh diare kronik,

malabsorpsi kronik, hilangnya protein melalui air kemih (sindrom

nefrotik), infeksi menahun, luka bakar, dan penyakit hati.3

Patofisiologi

Pada defisiensi protein murni tidak terjadi katabolisme jaringan yang

sangat berlebih, karena persediaan energi dapat dipenuhi oleh jumlah

kalori dalam dietnya. Kelainan yang mencolok adalah gangguan

metabolik dan perubahan sel yang menyebabkan edema dan

perlemakan hati. Karena kekurangan protein dalam diet, akan terjadi

kekurangan berbagai asam amino esensial dalam serum yang

diperlukan untuk sintesis dan metabolisme. Selama diet mengandung

cukup karbohidrat, maka produksi insulin akan meningkat dan

sebagian asam amino dalam serum yang jumlahnya sudah kurang

tersebut akan disalurkan ke jariangan otot. Makin berkurangnya asam

amino dalam serum ini yang menyebabkan kurangnya produksi

albumin oleh hepar, yang kemudian berakibat timbulnya edema.

Perlemakan hati terjadi karena gangguan pembentukan beta-

lipoprotein sehingga transport lemak dari hati ke depot terganggu,

dengan akibat terjadinya penimbuna lemak dalam hati.3

Gejala Klinis3

Anak nampak sembab, cengeng,mudah terangsang

Gejala yang terpenting: Pertumbuhan terhambat

Berat dan tinggi badan lebih rendah dibandingkan BB baku.

Penurunan BB ini tidak mencolok atau mungkin tersamar

dengan edema anasarka

Edema anasarka (ringan atau berat)

36

Jaringan otot mengecil dengan tonus yang menurun

Kelainan gastrointestinal yang mencolok adalah anoreksia dan

diare

Rambut berwarna pirang, kasar dan kaku, mudah dicabut

Anak mudah terinfeksi terjangkit infeksi akibat defisiensi

imunologik

b. Marasmus-Kwashiorkor

Menunjukkan gejala klinis campuran antara marasmus dan

kwashiorkor. Gejala yang umum adalah gagal tumbuh kembang. Di

samping itu terdapat satu atau lebih gejala kwashiorkor seperti edema,

dermatosis, perubahan rambut, hepatomegali,perubahan mental, hipotrofi

otot, jaringan lemak subkutan berkurang, kerdil, anemia, defisiensi

vitamin. Berat badan dengan edema kurang dari 60% nilai berat badan

terhadap umur pada standar yang baku.3

Penyakit penyerta yang sering ditemukan antara lain

ISPA ,Bronkopneumoni, Koch Pulmonum, ISK, penyakit parasit dan

diare. Tidak jarang penyakit ini menjadi faktor penyebab utama

marasmus-kwashiorkor, misal diare menahun atau Tuberkulosis. Oleh

karena itu penyakit penyerta tersebut harus diobati secara tuntas.3

Penatalaksanaan marasmus kwashiorkor dalam garis besarnya terdiri

dari terapi nutrisi, pengobatan penyakit penyerta dan penyuluhan gizi

terhadap keluarga.3

c. Marasmus

Gejala Klinis4

Penampilan wajah seperti orang tua

Rambut kering, tipis dan mudah rontok

Kurus kering,kulit kering, dingin, dan mengendor

Lemak subkutan menghilang hingga turgor kulit berkurang

Otot atrofi hingga tulang terlihat jelas

Rewel, cengeng walaupun telah diberi minum

Sering terbangun waktu malam hari

37

Nafsu makan menghilang

Sering diare atau konstipasi

DIAGNOSIS

1. Klinik : anamnesis (terutama anamnesis makanan, tumbuh kembang, serta

penyakit yang pernah diderita) dan pemeriksaan fisik (tanda-tanda malnutrisi

dan berbagai defisiensi vitamin)

2. Laboratorik : terutama Hb, albumin, serum ferritin

3. Anthropometrik : BB/U (berat badan menurut umur), TB/U (tinggi badan

menurut umur), LLA/U (lingkar lengan atas menurut umur), BB/TB (berat

badan menurut tinggi badan), LLA/TB (lingkar lengan atas menurut tinggi

badan)

4. Analisis diet

Klasifikasi :

1. KEP ringan : > 80-90% BB ideal terhadap TB (WHO-CDC)

2. KEP sedang : > 70-80% BB ideal terhadap TB (WHO-CDC)

3. KEP berat : 70% BB ideal terhadap TB (WHO-CDC)

DIAGNOSIS BANDING

Adanya edema serta ascites pada bentuk kwashiorkor maupun marasmik-

kwashiorkor perlu dibedakan dengan :

- Sindroma nefrotik

- Sirosis hepatis

- Payah jantung kongestif

PENATALAKSANAAN

Prosedur tetap pengobatan dirumah sakit :

I. Prinsip dasar penanganan 10 langkah utama (diutamakan penanganan

kegawatan)

1.1. Penanganan hipoglikemi

1.2. Penanganan hipotermi

38

1.3. Penanganan dehidrasi

1.4. Koreksi gangguan keseimbangan elektrolit

1.5. Pengobatan infeksi

1.6. Pemberian makanan

1.7. Fasilitasi tumbuh kejar

1.8. Koreksi defisiensi nutrisi mikro

1.9. Melakukan stimulasi sensorik dan perbaikan mental

1.10. Perencanaan tindak lanjut setelah sembuh

1) Atasi hipoglikemia7,8

Jika Anak sadar

a. Makanan saring/ cair 2-3 jam sekali

b. Tidak dapat makan air gula

Penurunan kesadaran glukosa IV, rujuk RS

2) Atasi Hipotermia7,8

Penatalaksanaanya :

- Hangatkan anak dengan selimut tebal

- Pantau suhu setiap setengah jam sekali

39

3) Atasi Dehidrasi7,8

Jika masih menyusui, maka teruskan ASI setengah jam sekali tanpa

berhenti. Jika masih dapat minum, lakukan rehidrasi oral 50 ml ( 3 sendok

makan) /30 menit dengan ReSoMal. Bila ReSomal tidak ada, maka oralit

diencerkan 2 kali. Jika tidak dapat minum rehidrasi IV dengan RL atau

D5% dan NaCl dengan perbandingan 1:1.

4) Pemulihan gangguan elektrolit7,8

Ketidakseimbangan elektrolit dapat memicu edema, namun jangan atasi

edema dengan diuretik. Tatalaksana: diet rendah garam dan rehidrasi

dengan oralit 1 ltr diencerkan 2 kali + 4 gr KCl + 50 gr gula .

5) Pengobatan dan pencegahan infeksi7,8

Berikan antibiotik spektrum luas. Biasanya KEP disertai diare. Akan

berkurang dengan pemberian makanan. Tatalaksana dengan metronidazol

7,5 mg/kgBB 3x/hari. Bila diare berlanjut rujuk ke RS.

6) Pemberian makanan balita7,8

Pemberian makanan dimulai segera setelah anak dirawat dan dirancang

sedemikian rupa. (fase stabilisasi : 1-2 hari). Pemberian Formula WHO

75/modifikasi/ Modisco ½. Pantau dan catat :

- Jumlah yang diberikan dan sisanya

- Banyaknya muntah

- Frekuensi BAB dan konsistensinya

- Berat badan (harian)

7) Perhatikan masa tumbuh kejar balita7,8

Fase Transisi (minggu ke dua): formula WHO 75 menjadi Formula WHO

100 atau pengganti. Fase Rehabilitasi (minggu ke 3-7) :formula WHO 135

(atau pengganti).

40

Kebutuhan zat gizi anak gizi buruk menurut fase pemberian makan

Zat Gizi Stabilisasi Transisi Rehabilitasi

Energi 80-100 kcal/KgBB/hari 100-150

kcal/KgBB/hari

150-220

kcal/KgBB/hari

Protein 1-1,5 gr/KgBB/hari 2-3 gr/KgBB/hari 4-6 gr/KgBB/hari

Cairan 130 ml/KgBB/hari atau

100 ml/KgBB/hari bila

oedem berat

150 ml/KgBB/hari 150-200

ml/KgBB/hari

8) Penanggulangan zat gizi mikro7,8

Pemberian Fe dimulai setalah nafsu makan anak membaik dan BB mulai

naik.

9) Berikan stimulasi sensorik dan dukungan emosional7

Kasih sayang

Lingkungan yg ceria

Terapi bermain terstruktur selama 15-30 menit

Kerlibatan ibu (memberi makan,bermain,memandikan, dan lainnya)

Aktivitas fisik segera setelah sembuh

10) Persiapan tindak lanjut di rumah7

Kriteria pemulangan anak :

1. Selera makan sudah bagus,

41

2. Ada perbaikan kondisi mental

3. Anak sudah dapat tersenyum, duduk, merangkak, berdiri atau berjalan,

sesuai dengan umurnya

4.Suhu tubuh berkisar 36,5-37,5 c

5.Tidak ada muntah atau diare

6.Tidak ada edema

7.Terdapat kenaikan berat badan >5g/kgBB/hari selama 3 hari berturut –

turut atau kenaikan sekitar >50g/kgBB/minggu selama 2 minggu berturut-

turut

8. Sudah berada di kondisi gizi kurang(BB/TB > -3SD dan tidakada gejala

gizi buruk)

II. Pengobatan penyakit penyerta

1. Defisiensi vitamin A

Bila ada kelainan di mata, berikan vitamin A oral pada hari ke 1, 2 dan 14

atau sebelum keluar rumah sakit bila terjadi memburuknya keadaan klinis

diberikan vit. A dengan dosis :

* umur > 1 tahun : 200.000 SI/kali

* umur 6 – 12 bulan : 100.000 SI/kali

* umur 0 – 5 bulan : 50.000 SI/kali

Bila ada ulkus dimata diberikan :

Tetes mata khloramfenikol atau salep mata tetrasiklin, setiap 2-3 jam

selama 7-10 hari

Teteskan tetes mata atropin, 1 tetes 3 kali sehari selama 3-5 hari

Tutup mata dengan kasa yang dibasahi larutan garam faali

2. Dermatosis

Dermatosis ditandai adanya : hipo/hiperpigmentasi, deskwamasi (kulit

mengelupas), lesi ulcerasi eksudatif, menyerupai luka bakar, sering

disertai infeksi sekunder, antara lain oleh Candida.

Tatalaksana :

1. kompres bagian kulit yang terkena dengan larutan KmnO4

(K-permanganat) 1% selama 10 menit

42

2. beri salep atau krim (Zn dengan minyak kastor)

3. usahakan agar daerah perineum tetap kering

4. umumnya terdapat defisiensi seng (Zn) : beri preparat Zn

peroral

3. Parasit/cacing

Mebendasol 100 mg oral, 2 kali sehari selama 3 hari, atau preparat

antihelmintik lain.

4. Diare melanjut

Diobati bila hanya diare berlanjut dan tidak ada perbaikan keadaan umum.

Berikan formula bebas/rendah lactosa. Sering kerusakan mukosa usus dan

Giardiasis merupakan penyebab lain dari melanjutnya diare. Bila

mungkin, lakukan pemeriksaan tinja mikroskopik. Beri : Metronidasol 7.5

mg/kgBB setiap 8 jam selama 7 hari.

5. Tuberkulosis

Pada setiap kasus gizi buruk, lakukan tes tuberkulin/Mantoux (seringkali

anergi) dan Rontgen foto toraks. Bila positif atau sangat mungkin TB,

diobati sesuai pedoman pengobatan TB.

III. Tindakan kegawatan

1. Syok (renjatan)

Syok karena dehidrasi atau sepsis sering menyertai KEP berat dan sulit

membedakan keduanya secara klinis saja.

Syok karena dehidrasi akan membaik dengan cepat pada pemberian cairan

intravena, sedangkan pada sepsis tanpa dehidrasi tidak. Hati-hati terhadap

terjadinya overhidrasi.

Pedoman pemberian cairan :

Berikan larutan Dekstrosa 5% : NaCl 0.9% (1:1) atau larutan Ringer

dengan kadar dekstrosa 5% sebanyak 15 ml/KgBB dalam satu jam

pertama.

Evaluasi setelah 1 jam :

43

Bila ada perbaikan klinis (kesadaran, frekuensi nadi dan pernapasan)

dan status hidrasi syok disebabkan dehidrasi. Ulangi pemberian

cairan seperti di atas untuk 1 jam berikutnya, kemudian lanjutkan

dengan pemberian Resomal/pengganti, per oral/nasogastrik, 10

ml/kgBB/jam selama 10 jam, selanjutnya mulai berikan formula

khusus (F-75/pengganti).

Bila tidak ada perbaikan klinis anak menderita syok septik. Dalam

hal ini, berikan cairan rumat sebanyak 4 ml/kgBB/jam dan berikan

transfusi darah sebanyak 10 ml/kgBB secara perlahan-lahan (dalam 3

jam). Kemudian mulailah pemberian formula (F-75/pengganti)

2. Anemia berat

Transfusi darah diperlukan bila :

Hb < 4 g/dl

Hb 4-6 g/dl disertai distress pernapasan atau tanda gagal jantung

Transfusi darah :

Berikan darah segar 10 ml/kgBB dalam 3 jam.

Bila ada tanda gagal jantung, gunakan ’packed red cells’ untuk

transfusi dengan jumlah yang sama.

Beri furosemid 1 mg/kgBB secara i.v pada saat transfusi dimulai.

Perhatikan adanya reaksi transfusi (demam, gatal, Hb-uria, syok). Bila

pada anak dengan distres napas setelah transfusi Hb tetap < 4 g/dl atau

antara 4-6 g/dl, jangan diulangi pemberian darah.

PROGNOSIS

Dengan pengobatan yang adekuat, umumnya penderita dapat ditolong

walaupun diperlukan waktu sekitar 2-3 bulan untuk tercapainya berat badan yang

lumayan. Pada tahap penyembuhan yang sempurna, biasanya pertumbuhan fisis

hanya terpaut sedikit dibandingkan dengan anak sebayanya. Namun

perkembangan intelektualnya akan mengalami kelambatan yang menetap,

khususnya kelainan mental dan defisiensi persepsi. Retardasi perkembangan akan

lebih nyata lagi bila penyakit ini diderita sebelum anak berumur 2 tahun, ketika

masih terjadi proliferasi, mielinisasi, dan migrasi sel otak.3

44

DAFTAR PUSTAKA

1. Barness, Lewis A. Nelson Ilmu Kesehatan Anak Edisi 15 Volume 1. Hal

211-214. Jakarta: Penerbit EGC.2000.

45

2. Casey H. ,Patrick .Arch Pediatr Adolesc dalam Children in Food

Insufficient Low Income Families.2001.

3. Markum. Buku Ajar Ilmu Kesehatan Anak jilid 1. Jakarta: FKUI, 1991;

163-171.

4. Boerhan Hidajat, Roedi Irawan, Siti Nurul Hidajati. Kurang Energi

Protein. Dalam Pedoman Diagnosis dan Terapi SMF Anak RSU Dr.

Soetomo. Surabay; 2006.

5. Ariani, Ani. Standar Pelayanan Medik Kesehatan Anak. Hal 217-220.

Jakarta: Badan Penebit IDAI.2005.

6. Prawirohartono, Endy P. Berkala Ilmu Kedokteran Vol 34 no 1 dalam

Faktor-faktor yang berhubungan dengan malnutrisi berat pada balita

selama masa krisis ekonomi di Yogyakarta.2002.

7. Hidayat ,B dkk. Kurang Energi Protein. Pedoman Diagnosis dan

Terapi.FK Unair.2006.

8. Anonim.Pedoman tatalaksana kurang energi protein pada anak di

puskesmas dan rumah tangga-Jakarta.Depkes.1998 .

46