Komposisi Sumber Pakan

Transcript of Komposisi Sumber Pakan

MATERI KULIAH TEKNOLOGI PAKAN

POTENSI DAN BAHAN PAKAN

PENDAHULUAN

Pakan menjadi salah satu faktor penentu dalam usaha peternakan, baik terhadap

produktivitas ternak, kualitas produk peternakan, dan keuntungan pengusaha ternak. Oleh

karenanya, program pembangunan peternakan akan tercapai bila mendapat dukungan

pemenuhan pakan yang kualitas dan kuantitasnya terjamin sehingga pakan dapat

dinyatakan sebagai faktor dominan yang mempengaruhi efisiensi dan kesuksesan dalam

usaha peternakan baik secara jumlah maupun mutunya.

Untuk memenuhi kebutuhan pakan yang memadai jumlahnya bagi ternak, saat ini

pengembangan ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, dan domba) menghadapi

persoalan fluktuasi ketersediaan pakan hijauan. Demikian pula ternak unggas yang

dihadapkan pada ketergantungan impor bahan baku pakan. Hal ini terjadi akibat tergusur

oleh kepentingan ekonomi yang lebih prospektif, seperti pembangunan rumah tinggal, pasar

swalayan sehingga sumber pakan utama ternak ruminansia hanya dapat mengandalkan

limbah pertanian, seperti jerami padi, tongkol jagung, dan pucuk tebu. Tentunya kualitas

nutrien limbah pertanian mempunyai kualitas yang lebih rendah. Hal ini dicirikan oleh

rendahnya tingkat kecernaan, kadar protein kasar, kadar karbohidrat non struktural, dan

tingginya kadar serat utama (lignoselulosa) dari limbah pertanian. Demikian pula untuk

ternak unggas lebih berorientasi kepada produk impor, seperti tepung ikan, bungkil kedelai,

bungkil kelapa, dan jagung.

Dalam modul 2, membahas tentang “Potensi dan Sumber Bahan Pakan” khususnya

potensi dan bahan pakan lokal, baik sebagai pakan konvensional maupun inkonvensional

melalui hasil penelitian terhadap komoditas potensi tanaman lokal yang bisa dijadikan

sebagai alternatif bahan pakan yang dapat dimaksimalkan penggunaannya, juga bahan

pakan lokal berbasis limbah yang implementasinya melalui konsep zero-waste.

POTENSI DAN SUMBER BAHAN PAKAN

Komponen-komponen utama bahan pakan sebenarnya dapat dipenuhi dengan

memanfaatkan potensi lokal, karena potensi bahan pakan lokal mempunyai prospek

ketersediaan yang tinggi dengan harga relatif murah, namun komposisi zat makanan yang

dikandungnya dapat bersaing dengan bahan yang konvensional. Pemanfaatan bahan pakan

lokal yang berbasis limbah dan implementasi konsep zero-waste, akan memberi dampak

yang ramah lingkungan.

Limbah pertanian, perkebunan, agro-industri, limbah pabrik, sisa hasil pemotongan

hewan, dan sisa restoran dapat diolah menjadi bahan pakan. Limbah tersebut diantaranya:

pucuk tebu, jerami kedelai, batang dan tongkol jagung, kulit singkong, kulit kopi, ampas

tebu, dedak padi, bungkil sawit, ampas tahu, ampas tempe (Muhardini, 2006 dalam

Mariyono dkk, 2007). Ironisnya, dengan pertimbangan untuk memperoleh devisa jangka

pendek, beberapa limbah yang ada di dalam negeri dan cukup surplus, seperti pucuk tebu

(wafer), bungkil inti sawit, onggok atau gaplek, dan tongkol jagung atau silase jagung sudah

dilakukan ekspor, disamping itu juga banyak yang terbuang, seperti bahan pakan sumber

serta yang dibakar bahkan menjadi masalah dalam usaha tani dan agroindustri, seperti

jerami padi dan limbah sawit. Potensi pakan ini harus dimanfaatkan sebagai basis

pengembangan ternak, baik melalui suatu inovasi teknologi, strategi pengembangan, atau

kebijakan yang lebih berpihak dalam menguatkan industri peternakan yang tangguh

berbasis sumber daya lokal.

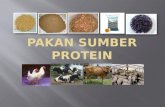

Banyak daerah di Indonesia yang mempunyai bahan pakan sumber energi dan

sumber protein (hewani dan nabati). Potensi bahan pakan sumber energi selain jagung

antara lain ubi kayu dan hasil sampingnya, sagu, serta bungkil. Bahan pakan sumber

protein yang berpotensi dioptimalkan pemakaiannya adalah bungkil kacang koro yang

banyak tersebar dalam jumlah besar sebagai alternatif pengganti bungkil kedele, bungkil

kelapa, dan bungkil inti sawit.

Gambaran potensi bahan-bahan pakan lokal yang dapat dioptimalkan adalah sebagai

berikut :

1. Jagung

Sejak Indonesia berhasil menjadi negara swasembada jagung tahun 2008 dengan

jumlah produksi 16,3 juta ton, peluang untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor akan

semakin terbuka pada tahun 2009 ini. Diperkirakan produksi jagung dalam negeri tahun

2009 ini mencapai 17,1 juta ton. Artinya, potensi ekspor bisa mencapai 1,1 juta ton dari

kebutuhan jagung nasional yang hanya 16,3 juta ton (Dewan Jagung Indonesia, 2009).

Membaiknya produksi jagung dalam negeri tersebut

salah satunya karena didukung oleh bibit jagung jenis

hibrida yang penyebarannya sudah mencapai 45

persen dari total areal perkebunan jagung dalam negeri.

Produksi jagung pada 2014 ditaksir mencapai 32 s/d 34

juta ton atau naik sekitar 80 persen dari produksi tahun

2008. Jika produksi tersebut tercapai, potensi ekspor

jagung pada tahun 2014, bisa mencapai 50 persen dari

kebutuhan jagung dalam negeri yakni 16,3 juta ton.

Kalau produksi jagung di Indonesia sudah dicapai dua kali lipat dari kebutuhan dalam

negeri maka potensi ekspor jagung bisa mencapai 50 persen sehingga negara Indonesia

sudah mampu mengisi sebagian dari perjagungan dunia. Produksi jagung dunia sebanyak

612,5 juta ton. Amerika Serikat masih menguasai produksi yakni mencapai 256,9 juta ton

menyusul China yakni 114 juta ton (Dewan Jagung Indonesia, 2009). Perbedaan produksi

negara-negara produsen jagung tersebut salah satu keunggulan karena produksi mereka

sudah mencapai 8 ton per hektar. Sementara Indonesia masih sangat rendah yakni 3,7 ton

per hektar.

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan (sumber karbohidrat

utama) dunia yang terpenting, selain gandum dan padi, juga menjadi alternatif sumber

pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah di Indonesia (misalnya di Madura

dan Nusa Tenggara) juga menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Selain sebagai

sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan (termasuk hijauan maupun

tongkolnya), diambil minyaknya (dari bijinya), dibuat tepung (dari butir, dikenal dengan istilah

tepung jagung atau maizena), dan bahan baku industri (dari tepung biji dan tepung

tongkolnya). Tongkol jagung kaya akan pentosa, yang dipakai sebagai bahan baku

pembuatan furfural. Jagung yang telah direkayasa genetika juga sekarang ditanam sebagai

penghasil bahan farmasi.

Selain sebagai bahan pangan dan bahan baku pakan, saat ini jagung juga dijadikan

sebagai sumber energi alternatif. Lebih dari itu, saripati jagung dapat diubah menjadi polimer

sebagai bahan campuran pengganti fungsi utama plastik. Salah satu perusahaan di Jepang

telah mencampur polimer jagung dan plastik menjadi bahan baku casing komputer yang

siap dipasarkan.

Jagung merupakan tanaman semusim (annual). Satu siklus hidupnya diselesaikan

dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan

paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi,

umumnya berketinggian antara 1m sampai 3m bahkan ada varietas yang dapat mencapai

tinggi 6m. Tinggi tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum

bunga jantan.

Produsen jagung terbesar saat ini adalah Amerika Serikat (38,85% dari total produksi

dunia), diikuti China 20,97%; Brazil 6,45%; Mexico 3,16%; India 2,34%; Afrika Selatan

1,61%; Ukraina 1,44% dan Canada 1,34%, sedangkan untuk negara-negara Uni Eropa

sebanyak 7,92% dan negara-negara lainnya 14,34%. Total produksi jagung pada tahun

2008/2009 adalah sebesar 791,3 juta MT. Provinsi penghasil jagung di Indonesia : Jawa

Timur : 5 juta ton; Jawa Tengah : 3,3 juta ton; Lampung : 2 juta ton; Sulawesi Selatan: 1,3

juta ton; Sumatera Utara : 1,2 juta ton; Jawa Barat : 700 – 800 ribu ton, sisa lainnya (NTT,

NTB, Jambi dan Gorontalo) dengan rata-rata produksi jagung nasional 16 juta ton per tahun.

Biji/bulir jagung kaya akan karbohidrat, yang sebagian besar berada pada

endospermium. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji.

Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Jagung

manis diketahui mengandung amilopektin lebih rendah tetapi mengalami peningkatan

fitoglikogen dan sukrosa. Kandungan gizi Jagung per 100 gram bahan adalah : Kalori 355

Kalori, protein 9,2 gr, lemak 3,9 gr, karbohidrat 73,7 gr, kalsium 10 mg, fosfor 256 mg,

ferrum 2,4 mg, vitamin A 510 SI, vitamin B1 0,38 mg, air 12 gr, dan bagian yang dapat

dimakan 90 %.

2. Ubi Kayu

Indonesia termasuk negara penghasil ubi kayu terbesar ke tiga di dunia (13.300.000

ton), setelah negara Brazil (25.554.000 ton), dan Thailand (13.500.000 ton), disusul negara-

negara, seperti Nigeria (11.000.000 ton), dan India (6.500.000 ton) dari total produksi dunia

sebesar 122.134.000 ton per tahun (Bigcassava.com, 2007).

Berdasarkan kontribusi terhadap produksi nasional terdapat sepuluh propinsi utama

penghasil singkong yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi

Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan dan Yogyakarta yang menyumbang sebesar 89,47 %

dari produksi nasional, sedangkan dari propinsi lainnya sekitar 11-12 % (Agrica, 2007).

Ubi kayu yang juga dikenal sebagai ketela pohon atau singkong, adalah pohon

tahunan tropika dan subtropika yang berasal dari Amerika tropis. Nama lain singkong

dikenal dengan berbagai nama,seperti ubi kayee, kasapean, tela pohong, tela belada, lame

kayu, pangala, dan sampeu. Singkong merupakan tanaman yang mudah hidup hampir di

semua jenis tanah, tahan terhadap hama penyakit, mudah dikembangbiakkan (stek batang)

dan relatip cepat panen (umur 8 bulan). Singkong merupakan bahan pangan utama setelah

padi dan jagung sehingga ketersediaannya cukup terjamin.

Salah satu produk dari singkong yang paling terkenal adalah Gaplek (dried cassava

chips), yaitu singkong segar yang dikupas, dipotong kecil-kecil, dicuci, dicacah dan

dikeringkan atau dijemur, untuk selanjutnya dapat diproses lagi menjadi beberapa produk

turunan. Selain itu ada Pelet, yang dibuat dari umbi singkong kering yang digiling dan

dibentuk menjadi bentuk silinder dengan panjang sekitar 2–3 cm dan diameter sekitar 4–8

mm. Dibandingkan dengan gaplek, pelet memiliki beberapa kelebihan yaitu kualitas lebih

seragam, mudah disimpan. Limbah yang dihasilkan dari pengolahan singkong juga cukup

beragam, seperti : bonggol umbi (sisa pembuatan tape), kulit dan onggok (limbah industri

tapioka), dan daun singkong.

Di Indonesia, limbah berbentuk onggok banyak digunakan sebagai bahan pakan sapi

potong, karena dianggap penggunaan limbah onggok dapat menekan biaya produksi.

Namun seiring dengan berkembangnya waktu, permintaan onggok sebagai pakan semakin

meningkat, akibatnya harga onggok terus melambung. Nilai nutrien singkong tidak terlalu

tinggi, namun cukup baik sebagai pakan ternak sapi karena merupakan bahan pakan

sumber karbohidrat mudah larut dan diserap oleh tubuh. Melalui fermentasi nilai nutrien

singkong dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian pakan yang mengandung tepung

singkong afkir sebesar 50 dan 60% pada sapi jantan lepas sapih mampu menghasilkan PBB

sebesar 0,76 dan 0,81 kg/ ekor/hari. Pakan diberikan sebanyak 3,5 % berat badan (BB)

berdasarkan bahan kering (BK) dengan imbangan 20% jerami kering dan 80% pakan

penguat, sedangkan bahan pakan yang lain adalah dedak padi, bungkil kopra, bungkil inti

sawit, dan mineral. Hasil analisis ekonomi menujukkan bahwa penggunaan singkong afkir

sebesar 50% dalam pakan penguat mempunyai nilai RC ratio 1,83 sedangkan pada

pemberian singkong afkir sebesar 60% mempunyai nilai RC ratio yang lebih tinggi yakni

sebesar 2,20.

Pada sapi betina, pakan diberikan untuk mencapai target PBB sebesar 0,5

kg/ekor/hari, agar dapat mencapai bobot badan 225 kg pada umur pubertas (<18 bulan).

Pemberian pakan dengan kandungan singkong afkir 50% ternyata dapat menghasilkan PBB

sebesar 0,54 kg/ekor/hari. Hasil analisis ekonomi menunjukkan bahwa penggunaan

singkong afkir sebesar 60% mempunyai RC ratio 1,40. Nilai ini lebih tinggi dari penggunaan

singkong afkir sebesar 50% dengan RC ratio sebesar 1,02. Namun, pemberian singkong

afkir 60%, justru memperoleh tingkat PBB yang lebih rendah.

3. Sagu

· Tepung sagu dapat diolah untuk kebutuhan pakan ternak sehingga komponen impor

bisa berkurang. Sekitar 2 juta hektar tanaman sagu di dunia ini, 1 juta hektar berlokasi di

Indonesia dan berpotensi menghasilkan sekitar 3.5juta ton tepung sagu. Lokasi utama

penghasil sagu di Indonesia antara lain tersebar di Irian Jaya sekitar 800.000 hektar, Maluku

sekitar 50.000 hektar, Sulawesi 30.000 hektar, Kalimantan 45.000 hektar, Sumatera 72.000

hektar, dan sekitar 2.000 hektar di pulau jawa. (Ilmu Tanah UGM, 2006).

4. Sawit

· Tanaman sawit banyak terdapat di Indonesia untuk menghasilkan minyak sawit,

limbahnya berupa bungkil kelapa sawit juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan

pengganti bungkil kedelai. Kelapa sawit selain sebagai penghasil utama minyak sawit

mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) juga sebagai penghasil limbah dan produk

samping terbesar, seperti limbah pelepah daun kelapa sawit dan bungkil inti sawit, lumpur

sawit (sludge), serabut perasan buah sawit, tandan kosong dan cangkang (Corley, 2003).

Biomasa atau produk samping yang dihasilkan tanaman dan pengolahan kelapa sawit untuk

setiap satu satuan luas tanaman kelapa sawit (ha) dalam setahun adalah 10.011 metrik kg

bahan kering (Manti et al, 2003). Indonesia merupakan produsen minyak sawit kedua

terbesar dunia setelah Malaysia dengan total produksi 9,9 juta ton pada 2003. Areal

penanaman kelapa sawit Indonesia terkonsentrasi di lima propinsi yakni Sumatera Utara,

Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan Aceh. Areal penanaman terbesar

terdapat di Sumatera Utara (dengan sentra produksi di Labuhan Batu, Langkat, dan

Simalungun) dan Riau. Pada 1997, dari luas areal tanam 2,5 juta hektar, kedua propinsi ini

memberikan kontribusi sebesar 44%, yakni Sumatera Utara 23,24% (584.746 hektar) dan

Riau 20,76% (522.434 hektar). Sementara Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan

Aceh masing-masing memberikan kontribusi 7% hingga 9,8%, dan propinsi lainnya 1%

hingga 5%. (Ditjenbun, 2004).

5. Bungkil Kelapa

· Bungkil kelapa dapat diolah sebagai bahan pakan dan banyak terdapat di Indonesia.

Pada tahun 2004, luas areal pertanaman kelapa sebesar 3.872 ribu hektar terdiri atas

Perkebunan Rakyat seluas 3.760 ribu hektar (97,07%), Perkebunan Besar Negara seluas 5

ribu hektar (0,14%), dan Perkebunan Besar Swasta seluas 107 ribu hektar (2,79%).

Sedangkan untuk produksi kelapa (equivalent kopra) tahun 2004 sebesar 3.304 ribu ton

terdiri dari perkebunan rakyat sebesar 3.191 ribu ton (82,39%), perkebunan besar negara 4

ribu ton (0,10%) dan perkebunan besar swasta 109 ribu ton (2,81%). (Ditjenbun, 2004).

6. Dedak Padi Dedak padi diperoleh dari penggilingan padi menjadi beras.

Banyaknya dedak yang dihasilkan tergantung dari cara

pengolahannya. Sebanyak 4% dedak kasar dan 2.5% dedak

halus dapat dihasilkan dari berat gabah kering. Dedak padi

cukup disenangi ternak. Pemakaian dedak padi dalam ransum

sapi perah umumnya sampai 15% dari campuran konsentrat.

Pembatasan dilakukan karena pemakaian dedak padi dalam jumlah besar dapat

menyebabkan susahnya pengosongan bowel karena adanya sifat pencahar pada dedak.

Pemakaian dedak padi dalam jumlah besar dalam campuran ransum dapat memungkinkan

ransum tersebut mudah mengalami ketengikan selama penyimpanan.

Dedak padi tidak mempunyai anti nutrisi, tetapi penggunaannya perlu dibatasi. Ada

beberapa alasan tentang pembatasan penggunaan dedak padi dalam ransum sapi perah.

Pertama karena dedak padi mempunyai sifat pencahar yang bila digunakan berlebih akan

menyebabkan gangguan pencernaan. Kedua karena dedak mempunyai kadar lemak relatif

tinggi apabila dipergunakan tinggi dalam ransum akan membuat ransum tidak tahan untuk

disimpan. Dedak padi mempunyai sifat pencahar yang dapat menyebabkan susahnya

penggosongan perut. Bulk density untuk dedak padi sebesar 337.2-350.7 g/l.

Dedak padi umumnya tidak tahan disimpan dan cepat menjadi tengik. Hal ini

disebabkan oleh tingginya kandungan lemak. Ketengikan ini dpaat diakibatkan oleh enzim

lipase yang dihasilkan oleh bahan itu senditri maupun oleh mikroorganisme (jamur). Selain

itu reaksi dedak dengan oksigen juga dapat mengakibaykan ketengikan. Ketengikan akan

mengakibatkan kehilangan vitamin-vitamin arut dalam lemak khususnya vitamin A. melalui

pengeringan dan pemanasan pad a penggilingan dapat memperpanjang waktu daya

simpan. Pemanasan dan pengeringan serta pelarutan lemak dedak padi merupakan

pengolahan yang sering dilakukan untuk memperpanjang daya tahan dedak padi selama

penyimpanan.

Secara kualitatif kualitas dedak padi dapat diuji dengan menggunakan bulk density

ataupun uji apung. Bulk density dedak padi yang baik adalah 337.2-350.7 g/l. makin banyak

dedak padi yang mengapung selama uji floating, makin jelek kualitas dedak tersebut. Selain

uji organoleptik seperti tekstur, rasa, warna, bau dan uji sekam (flouroglucinol) dapat dipakai

untuk mengetahui kualitas dedak padi yang baik. Bau tengik merupakan indikasi yang baik

untuk dedak yang sudah mengalami kerusakan. Kualitas dedak padi secara kuantitatif dapat

dilakukan dilaboratorium dengan menggunakan metode proksimat. Minimum data kadar

bahan kering, protein kasar dan serat kasar atau NDF dan ADF (dengan metode Van Soest)

harus diketahui setiap kali pengiriman dedak padi. Pengujian zat lainnya apabila dilakukan

lebih baik.

Dedak padi yang berkualitas baik mempunyai protein rata-rata dalam bahan kering

adalah 12.4%, lemak 13.6%, dan serat kasar 11.6%. Dedak padi menyediakan protein yang

lebih berkualitas dibandingkan dengan jagung. Dedak padi kaya akan thiamin dan sangat

tinggi dalam niacin.

Abu (%) Protein(%) Lemak (%) SK (%) ADF (%) NDF (%) BETN (%)

13.58±1.6

8

13.71±3.19 12.07±0.95 15.39±8.1

9

- - 43.01±12.54

Ca (%) P(%) TDN (%) DE

(Mcal/kg)

DP (%) ME

(Mcal/kg)

Nelc

(Mcal/kg)

0.08 1.59 71 2.67 9.5 2.4 1.3

Dari Berbagai Sumber.Gambar dari : http://www.mdidea.com/products/proper/proper05902.h t m)

BAHAN PAKAN ASAL LIMBAH

1. Jerami Padi

Sumber pakan yang belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu limbah produksi padi

berupa jerami. Ketersediaan jerami padi cukup melimpah, namun pemanfaatannya untuk

pakan ternak belum banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena jerami yang

tersedia umumnya tidak dalam keadaan baik untuk digunakan sebagai pakan, karena busuk

dan basah terendam air sawah atau hujan.

Kandungan Gizi Jerami padi merupakan hasil ikutan pertanian terbesar di Indonesia,

jumlahnya sekitar 20 juta ton per tahun. Produksinya per hektar sawah padi bisa mencapai 12-

15 ton, atau 4-5 ton bahan kering setiap kali panen, tergantung lokasi dan varietas tanaman

padi.

Sejauh ini, pemanfaatan jerami padi sebagai pakan baru mencapai 31-39 %, sedangkan

yang dibakar atau dikembalikan ke tanah sebagai pupuk 36-62 %, dan sekitar 7-16 %

digunakan untuk keperluan industri. Oleh karena itu, jerami padi mempunyai potensi yang

sangat baik untuk dimanfaatkan menjadi pakan ruminansia agar dapat meningkatkan

produktivitasnya sehingga swasembada daging dapat tercapai. Penggunaan jerami padi

sebagai pakan ternak kerap dilakukan di daerah tropik, terutama pada musim kemarau. Tapi

penggunaannya itu mengalami kendala berupa nilai nutrien yang rendah. Mulai dari kandungan

nitrogen, kalsium, hingga fosfor. Sebaliknya, kandungan serat kasar (lignin, selulosa, dan silika)

tinggi sehingga mengakibatkan daya cerna rendah dan konsumsinya menjadi terbatas.

Kandungan gizi jerami padi terdiri atas protein kasar 4,5 %, serat kasar 35 %, lemak

kasar 1,55 %, abu 16,5 %, kalsium 0,19 %, fosfor 0,1 %, energi TDN (Total Digestible

Nutrients) 43 %, energi DE (Digestible Energy) 1,9 kkal/kg, dan lignin yang sangat tinggi. Jika

jerami padi langsung diberikan kepada ternak, daya cernanya rendah dan proses

pencernaannya lambat sehingga total yang dimakan per satuan waktunya menjadi sedikit.

Amoniasi merupakan langkah rekayasa teknologi teknologi pakan yang mudah, murah,

dan ekonomis. Amoniasi merupakan salah satu pilihan terbaik. Prinsip amoniasi adalah

penggunaan urea sebagai sumber amoniak yang dicampurkan dalam jerami. Amoniasi bisa

dilakukan dengan cara basah dan kering.

Cara basah dengan melarutkan urea ke dalam air, kemudian dicampurkan dengan

jerami. Pada cara kering, urea langsung ditabur ke jerami secara berlapis. Pencampurannya

harus dilakukan dalam kondisi hampa udara (anaerob) dan dibiarkan/disimpan selama satu

bulan. Urea dalam proses amoniasi berfungsi untuk menghancurkan ikatan-ikatan lignin,

selulosa, dan silica yang terdapat pada jerami. Sebab, ketiga komponen itu merupakan factor

penyebab rendahnya daya cerna jerami.

Amoniasi dapat meningkatkan kualitas gizi jerami agar dapat bermanfaat bagi ternak.

Proses ini dapat menambah kadar protein kasar dalam jerami. Kadar protein kasar diperoleh

dari amonia yang terdapat dalam urea. Amonia berperan memuaikan serat selulosa. Pemuaian

selulosa akan memudahkan penetrasi enzim selulase dan peresapan nitrogen, sehingga

meningkatkan kandungan protein kasar jerami.

Jerami yang telah diamoniasi memiliki nilai energi yang lebih besar dibandingkan jerami

yang tidak diamoniasi. Sebab kandungan senyawa karbohidrat yang sederhana menjadi lebih

besar. Amoniasi juga sangat efektif untuk membebaskan jerami dari kontaminasi

mikroorganisme dan menghilangkan aflatoksin yang ada di dalamnya.

2. Tongkol jagung

Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman jagung umumnya

berketinggian antara 1m sampai 3m, ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6m. Tinggi

tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga jantan.

Meskipun beberapa varietas dapat menghasilkan anakan (seperti padi), pada umumnya

jagung tidak memiliki kemampuan ini.

Akar jagung tergolong akar serabut yang dapat mencapai

kedalaman 8 m meskipun sebagian besar berada pada

kisaran 2 m. Pada tanaman yang sudah cukup dewasa

muncul akar adventif dari buku-buku batang bagian

bawah yang membantu menyangga tegaknya tanaman.

Batang jagung tegak dan mudah terlihat, sebagaimana

sorgum dan tebu, namun tidak seperti padi atau gandum.

Terdapat mutan yang batangnya tidak tumbuh pesat

sehingga tanaman berbentuk roset.

Batang beruas-ruas. Ruas terbungkus pelepah daun yang muncul dari buku.

Batang jagung cukup kokoh namun tidak banyak mengandung lignin.

Daun jagung adalah daun sempurna. Bentuknya memanjang. Antara pelepah dan

helai daun terdapat liqula. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun

ada yang licin dan ada yang berambut. Stoma pada daun jagung berbentuk halter, yang

khas dimiliki familia Poaceae. Setiap stoma dikelilingi sel-sel epidermis berbentuk kipas.

Struktur ini berperan penting dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel

daun.

Tongkol dan daun jagung merupakan pahan pakan potensial, khususnya untuk

ternak ruminansia. Tongkol jagung kaya akan pentosa, yang dipakai sebagai bahan baku

pembuatan furfural.

3. Limbah singkong

Limbah industri pengolahan singkong bisa bermanfaat sebagai pakan ternak.

Limbah industri singkong yang sering disebut limbah tapioka atau onggok, harus melalui

proses pengolahan terlebih dahulu untuk menjadi pakan ternak yang mempunyai nilai gizi

tinggi. Keadaan ini sangat menguntungkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan di

sekitar pabrik tapioka. Limbah industri pengolahan singkong bisa bermanfaat sebagai pakan

ternak. Limbah industri singkong yang sering disebut limbah tapioka atau onggok, harus

melalui proses pengolahan terlebih dahulu untuk menjadi pakan ternak yang mempunyai

nilai gizi tinggi. Keadaan ini sangat menguntungkan untuk menjaga keseimbangan

lingkungan di sekitar pabrik tapioka.

Peternak sudah biasa memanfaatkan limbah tapioka atau onggok untuk pakan

ternak ruminansia (sapi, domba), karena onggok masih memiliki kandungan karbohidrat

sebagai sumber energi, protein, lemak, dan air yang tinggi. Selain itu, onggok juga disulap

menjadi bahan baku obat nyamuk bakar.

Proses pembuatan onggok dilakukan dengan cara fermentasi dengan menggunakan

Aspergillus niger (semacam kapang atau jamur). Ada juga campuran urea dan amonium

sulfat sebagai sumber nitrogen anorganik. Ini akan membuat onggok memiliki kandungan

energi lebih tinggi sebagai pakan. Proses fermentasi akan membutuhkan waktu sekitar 5-7

hari. Sebelum onggok difermentasikan, terlebih dahulu dijemur di bawah terik matahari.

Untuk fermentasinya, onggok yang telah kering dicampur dengan mineral dan diaduk rata

tambahkan campuran air hangat 5-8 liter dan biarkan beberapa menit. Ini untuk menambah

unsur mineral dalam onggok. Setelah onggok sudah dingin barulah dicampur Aspergillus

niger. Campuran kapang inilah yang membuat onggok memiliki protein tinggi. Setelah

didiamkan selama 5-7 hari, onggok diremas-remas dan dikeringkan, baru setelah itu siap

dikemas dan dijual ke pabrik pakan ternak.

Pengeringan adalah bagian penting sebelum dilakukan fermentasi pada onggok. Itu

sebabnya, proses pengeringan onggok harus betul-betul sempurna dan dilakukan di bawah

terik matahari. Pengeringan yang dilakukan di bawah terik matahari akan membuat onggok

yang basah berubah bentuk seperti pasir kasar dan berwarna putih, sedangkan onggok

yang setengah kering atau masih basah akan berbentuk seperti batu kerikil dengan warna

coklat dan hitam.

Memasuki musim hujan, proses pengeringan dengan bantuan oven akan membuat

hasil onggok tidak bagus. Inilah yang membuat kualitas onggok berbeda. Makin putih dan

kering, harga jual onggok akan makin mahal. Sebagai patokan harga onggok tergantung

dari kualitas onggok yang dibedakan para penjualnya berdasarkan warna dan tingkat

kekeringan onggok itu sendiri.

4. Kulit Singkong

Hampir semua bagian dari pohon singkong bisa dimanfaatkan mulai dari umbi

hingga daunnya, sedangkan kulitnya dibuang begitu saja atau dijadikan pakan. Kulit

singkong selama ini memang dianggap sebagai limbah dari tanaman singkong. Padahal,

kulit singkong ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi yang dapat dikonsumsi pula

oleh manusia. Presentase limbah kulit bagian luar sebesar 0,5-2% dari berat total singkong

segar dan limbah kulit bagian dalam sebesar 8-15%.

Sampah kulit singkong termasuk dalam kategori sampah organik karena sampah ini

dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami. Pengolahan limbah kulit singkong

dapat dimanfaatkan sebagai: 1) pupuk organik yang kemudian disebut kompos, 2) bioenergi

(bioetanol) melalui proses hidrolisa asam dan enzimatis merupakan suatu alternatif dalam

rangka mendukung program pemerintah tentang penyediaan bahan bakar non migas yang

terbarukan yaitu BBN ( bahan bakar nabati ) sebagai pengganti bensin, 3) pakan yang

mengandung karbohidrat tinggi, dan 4) olahan kuliner, yaitu keripik kulit singkong.

Mayoritas kulit singkong sudah banyak dimanfaatkan untuk ternak sapi dan kambing,

sebagai makanan tambahan dengan harga rendah. Namun, kulit singkong mulai dijadikan

sebagai peluang bisnis kulit singkong goreng ataupun keripik.

5. Tepung Bulu

Salah satu produk limbah yang tersedia dalam jumlah banyak dan belum

dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku pakan adalah bulu ayam/unggas. Bulu

ayam berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber protein pakan alternatif pengganti

sumber protein konvensional seperti bungkil kedele dan tepung ikan. Bulu-bulu itu dapat

dimanfaatkan untuk campuran pakan ruminansia, non ruminansia, dan unggas.

Dukungan ketersediaan limbah berupa bulu

sangat terjamin kontinuitasnya sehubungan

jumlah ayam yang dipotong dari tahun ke tahun

semakin meningkat sehingga bulu ayam yang

dihasilkan juga meningkat. Pemanfaatan limbah

bulu menjadi pakan ternak sangat memberikan

dampak positif karena sekaligus mampu

mengatasi permasalahan limbah bulu apabila

tidak dikelola dengan baik.

Bulu ayam mengandung protein kasar sekitar 80-91 % dari bahan kering (BK)

melebihi kandungan protein kasar bungkil kedelai 42,5 % dan tepung ikan 66,2 %

(Anonimus, 2003). Namun, kandungan protein kasar yang tinggi tersebut tidak diikuti oleh

nilai biologis yang tinggi. Tingkat kecernaan bahan kering dan bahan organik bulu ayam

secara in vitro masing-masing hanya 5,8 % dan 0,7 %. Nilai kecernaan yang rendah

disebabkan bulu ayam sebagian besar terdiri atas keratin yang digolongkan ke dalam

protein serat. Keratin merupakan protein yang kaya asam amino bersulfur, dan sistin. Ikatan

disulfida yang dibentuk di antara asam amino sistin menyebabkan protein bulu sulit dicerna,

baik oleh mikroorganisme rumen maupun enzim proteolitik dalam saluran pencernaan pasca

rumen. Keratin dapat dipecah melalui reaksi kimia dan enzim sehingga pada akhirnya dapat

dicerna oleh tripsin dan pepsin di dalam saluran pencernaan. Oleh karenanya, bila bulu

ayam akan dimanfaatkan sebagai bahan pakan sumber protein, sebaiknya perlu diolah

terlebih dahulu untuk meningkatkan kecernaannya. Tepung Bulu Terolah/ Terhidrolisa

sebagai bahan pakan harus melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu dan hasilnya

inilah yang dinamakan tepung bulu terolah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu

bahan pakan asal hewan yang potensial untuk mengurangi harga ransum yang berasal dari

pemanfaatan limbah.

Berbagai metode pengolahan untuk meningkatkan nilai nutrien bulu unggas, yaitu 1)

perlakuan fisik dengan pengaturan temperatur dan tekanan, 2) secara kimiawi dengan

penambahan asam dan basa (NaOH, HCL), 3) secara enzimatis dan biologis dengan

mikroorganisme dan 4) kombinasi ketiga metode tersebut. Hidrolisat bulu ayam adalah

bahan pakan sumber protein yang dapat diproduksi secara lokal dengan kandungan protein

kasar sebesar 81−90,60% (NRC, 1985; Sutardi, 2001 dalam Siregar, 2005). Protein

hidrolisat bulu ayam kaya asam amino bercabang yaitu leusin, isoleusin, dan valin dengan

kandungan masing-masing sebesar 4,88, 3,12, dan 4,44%, namun defisien asam amino

metionin dan lisin. Untuk memenuhi kebutuhan asam lemak rantai cabang bagi

pertumbuhan bakteri selulolitik maka dilakukan suplementasi hidrolisat bulu ayam sebagai

sumber asam amino rantai cabang yang berperan sebagai prekusor asam lemak rantai

cabang.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan nilai biologis bulu ayam dapat ditingkatkan

dengan pengolahan dan pemberian perlakuan tertentu. Contoh, bulu ayam yang diolah

dengan proses NaOH 6 % dan dikombinasikan dengan pemanasan tekanan memberikan

nilai kecernaan 64,6 %. Lama pemanasan juga dapat meningkatkan kecernaan pepsin bulu

ayam hingga 62,9 %. Namun, pemanasan yang terlampau lama dapat merusak asam amino

lisin, histidin dan sistin serta menyebabkan terjadinya reaksi kecoklatan (browning reaction).

Kandungan nutrisi tepung bulu terolah tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan nutrien tepung bulu terolah/terhidrolisa

Nutrien KandunganProtein Kasar Serat KasarAbucaliumPhosporGaram

85%0,3 – 1,5%3,0 – 3,5%

0,20 – 0,40%0,20 – 0,65%

0,20%Rasyaf, 1990.

Keunggulan penggunaan tepung bulu ayam untuk ternak ruminansia adalah tepung

mengandung protein yang tahan terhadap perombakan oleh mikroorganisme rumen

(rumenund egradable protein/RUP), tetapi mampu diurai secara enzimatis pada saluran

pencernaan pasca rumen. Nilai RUP berkisar 53-88 %, sementara nilai kecernaan dalam

rumen hanya 12-46 %.

Penggunaan tepung bulu ayam sebagai bahan pakan sumber protein ternak

ruminansia merupakan salah satu pilihan yang perlu mendapat pertimbangan. Pertumbuhan

dan perkembangbiakan mikroba rumen terutama bakteri selulolitik membutuhkan asam

lemak rantai cabang(BCFA). Bakteri selulolitik menggunakan asam lemak rantai cabang

sebagai kerangka karbon untuk sintesis protein tubuhnya. Asam lemak rantai cabang yakni

isobutirat, isovalerat dan 2- metil butirat diperoleh dari protein pakan. Asam lemak rantai

cabang ini adalah hasil deaminasi dan dekarboksilasi dari asam amino rantai cabang

(BCAA) yakni leusin, isoleusin, dan valin. Bila kandungan asam amino rantai cabang pakan

rendah maka asam lemak rantai cabang merupakan faktor pembatas pertumbuhan bakteri

selulolitik.

hidrolisat bulu ayam kaya akan asam amino bercabang yaitu leusin, isoleusin, dan

valin dengan kandungan masing-masing sebesar 4,88, 3,12, dan 4,44%, namun defisien

akan asam amino metionin dan lisin. Untuk memenuhi kebutuhan asam lemak rantai cabang

bagi pertumbuhan bakteri selulolitik maka dilakukan suplementasi hidrolisat bulu ayam

sebagai sumber asam amino rantai cabang yang berperan sebagai prekusor asam lemak

rantai cabang. Bagi ternak ruminansia mineral merupakan nutrien yang esensial, selain

digunakan untuk memenuhi kebutuhan ternak juga memasok kebutuhan mikroba rumen.

Hidrolisat bulu ayam adalah bahan pakan sumber protein yang dapat diproduksi

secara lokal dengan kandungan protein kasar sebesar 81−90,60% (NRC, 1985; Sutardi,

2001). Hasil pengujian biologis, tepung bulu dapat digunakan sebagai pengganti komponen

bahan pakan penyusun konsentrat untuk ternak ruminansia.

Penggunaan tepung bulu ayam untuk ransum unggas sebagai pengganti sumber

protein pakan konvensional (bungkil kedelai) sampai dengan taraf 40 % dari total protein

ransum memberikan respons sebaik ransum kontrol. Berbagai hasil penelitian menunjukkan

bahwa tepung bulu dapat digunakan pada level tidak lebih dari 4 % dari total formula ransum

tanpa membuat produktivitas unggas merosot. Semakin baik pengolahannya, semakin baik

pula hasilnya. Semakin banyak digunakan tepung ini justru akan menekan prestasi unggas,

produksi telur berkurang dan pertambahan berat badan juga merosot (Rasyaf, 1992).

Sebagai bahan makanan unggas dan juga babi, tepung bulu ini memang tergantung pada

kemampuan mengolah tepung bulu itu.

Hasil Penelitian Erpomen et al. (2005) Ransum perlakuan dengan susunan sebagai

berikut : A = Ransum tanpa TBA (kontrol), B = Penggantian 25 % protein tepung ikan

dengan TBA, C = Penggantian 50 % protein tepung ikan dengan TBA, D = Penggantian 75

% priotein tepung ikan dengan TBA, E = Penggantian 100 % protein tepung ikan dengan

TBA. Peubah yang diamati selama penelitian : konsumsi ransum, pertambahan bobot

badan, konvensi ransum. Hasil penelitian tahap I menunjukkan tidak terdapat interaksi

(P>0,05) antara dosis NaOH dengan lama pengukusan terhadap BK, PK, LK dan

pengukusan fermentasi TBA memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,05) terhadap

BK, PK, LK dan daya cerna protein (TBA). Hasil analisis tahap 2 menunjukkan bahwa bulu

ayam yang telah diolah pada tahap I memberikan pengaruh berbeda nyata (P<0,05)

terhadap konsumsi ransum, PBB dan konversi ransum. Berdasarkan hasil penelitian

tersebut dapat disimpulkan bahwa : Konsentrasi NaOH dan lama pemanasan yang terbaik

adalah 0,2 % dengan lama pemanasan 90 menit yang memberikan daya cerna protein

tertinggi 45,02 % dan kandungan lemak kasar terendah 13,37 % serta protein kasar 53,79

%. Bulu ayam yang diolah dengan NaOH dapat dipakai sampai level 15 % (75 % pengganti

tepung ikan) dalam ransum broiler. Hal ini dilihat dari konsumsi ransum, PBB, dan konversi

ransum yang sama dengan ransum tanpa bulu ayam. Jadi dapat disimpulkan bahwa :

Konsentrasi NaOH dan lama pemanasan yang terbaik adalah 0,2 % dengan lama

pemanasan 90 menit yang memberikan daya cerna protein tertinggi 45,02 % dan

kandungan lemak kasar terendah 13,37 % serta protein kasar 53,79 %. Bulu ayam yang

diolah dengan NaOH dapat dipakai sampai level 15 % (75 % pengganti tepung ikan) dalam

ransum broiler. Hal ini dilihat dari konsumsi ransum, PBB, dan konversi ransum yang sama

dengan ransum tanpa bulu ayam.

Kesimpulan : 1) Penggunaan tepung bulu unggas dapat menggantikan pakan sumber

protein konvensional seperti bungkil kedelai dan tepung ikan, 2) Pemanfaatan tepung bulu

ayam sebagai pakan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan bulu

ayam yang tidak tepat, dan 3) Pemberian tepung bulu unggas tidak boleh lebih dari 4 % dari

total formula ransum.

6. Isi Rumen

Isi rumen merupakan salah satu limbah rumah potong hewan yang belum

dimanfaatkan secara optimal bahkan ada yang dibuang begitu saja sehingga menimbulkan

pencemaran lingkungan. Padahal limbah isi rumen sebenarnya sangat potensial bila

dimanfaatkan sebagai bahan pakan karena isi rumen disamping merupakan bahan pakan

yang belum tercerna juga terdapat organisme rumen yang merupakan sumber vitamin B.

Kandungan zat makanan yang terdapat pada isi

rumen sapi meliputi: air (8,8%), protein kasar

(9,63%), lemak (1,81%), serat kasar (24,60%),

BETN (38,40%), Abu (16,76%), kalsium (1,22%)

dan posfor (0,29%) dan pada domba meliputi: air

(8,28%), protein kasar (14,41%), lemak (3,59%),

serat kasar (24,38%), Abu (16,37%), kalsium

(0,68%) dan posfor (1,08%) (Suhermiyati, 1984).

Widodo (2002) menyatakan zat makanan yang terkandung dalam rumen meliputi

protein sebesar 8,86%, lemak 2,60%, serat kasar 28,78%, fosfor 0,55%, abu 18,54% dan air

10,92%. Berdasarkan komposisi zat yang terkandung di dalamnya maka isi rumen dalam

batas tertentu tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bila dijadikan bahan

pencampur ransum berbagai ternak.

Di dalam rumen ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) terdapat

populasi mikroba yang cukup banyak jumlahnya. Cairan rumen mengandung bakteri dan

protozoa. Konsentrasi bakteri sekitar 10 pangkat 9 setiap cc isi rumen, sedangkan protozoa

bervariasi sekitar 10 pangkat 5 - 10 pangkat 6 setiap cc isi rumen (Tillman, 1991). Beberapa

jenis bakteri/mikroba yang terdapat dalam isi rumen adalah (a) bakteri/mikroba lipolitik, (b)

bakteri/mikroba pembentuk asam, (c) bakteri/mikroba amilolitik, (d) bakteri/mikroba

selulolitik, (e) bakteri/mikroba proteolitik Sutrisno dkk, 1994).

Jumlah mikroba di dalam isi rumen sapi bervariasi meliputi: mikroba proteolitik 2,5 x

10 pangkat 9 sel/g isi rumen, mikroba selulolitik 8,1 x 10 pangkat 4 sel/gram isi rumen,

amilolitik 4,9 x 10 pangkat 9 sel/g isi, mikroba pembentuk asam 5,6 x 10 pangkat 9 sel/g isi,

mikroba lipolitik 2,1 x 10 pangkat 10 sel/g isi dan fungi lipolitik 1,7 x 10 pangkat 3 sel/g isi

(Sutrisno dkk, 1994). Mikroorganisme tersebut mencerna pati, gula, lemak, protein dan

nitrogen bukan proein untuk membentuk mikrobial dan vitamin B.

Berdasarkan hasil penelitian Sanjaya (1995), penggunaan isi rumen sapi sampai

12% mampu meningkatkan pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan ayam pedaging

dan mampu menekan konversi pakan ayam pedaging.

Potensi Sumber Pakan Lainnya

1.Tanaman Murbei

Salah satu sumber bahan pakan yang berpotensi menggantikan konsentrat adalah

murbei. Tanaman murbei berpotensi sebagai bahan pakan yang berkualitas karena potensi

produksi, kandungan nutrien dan daya adaptasi tumbuhnya yang baik. Potensi produksi

daun murbei mencapai 22 ton BK/ha/tahun. Kandungan protein kasar daun murbei sebesar

20.4%, merupakan salah satu indikator kualitas daun murbei yang baik. Pada daun murbei

juga teridentifikasi adanya kandungan asam askorbat, karotene, vitamin B1, asam folat, pro

vitamin D, mineral Mg, P, K, Ca, Al, Fe dan Si. Selain kandungan nutriennya yang lengkap,

tanaman murbei juga mengandung senyawa aktif 1-deoxynojirimycin (DNJ) yang berpotensi

menjadi agen slow release RAC. Senyawa DNJ ditemukan terdapat pada tanaman murbei

sebanyak 0.24%. Senyawa ini mampu menghambat proses hidrolisis oligosakarida menjadi

monomer-monomernya, namun penghambatannya tidak komplit. Senyawa DNJ masuk ke

sisi aktif enzim glukosidase sehingga menghambat kinerja enzim untuk menghidrolisis

substrat. Karena itu, senyawa DNJ diduga dapat melepas RAC secara perlahan. Khusus

pada ternak ruminansia, mekanisme slow release RAC dalam sistem rumen akan menjaga

kesinambungan penyediaan RAC sehingga mikroba-mikroba penghasil enzim pencerna

karbohidrat struktural dapat berkembang optimal. Namun demikian potensi senyawa DNJ

pada tanaman murbei dapat dimanfaatkan secara optimal bila murbei sebagai pengganti

sebagian konsentrat dikombinasikan dengan jenis konsentrat yang tepat. Hal ini terkait

dengan kemampuan senyawa DNJ untuk menghambat hidrolisis karbohidrat yang spasifik.

Upaya ini juga dimaksudkan untuk mencari formula ransum yang ekonomis dan mudah

tersedia bagi peternak yakni dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Tujuan dari

penelitian ini adalah mengkaji potensi murbei mensubstitusi konsentrat bila dikombinasikan

dengan jenis konsentrat yang tepat untuk mendapatkan sumber pakan yang murah dan

mudah terjangkau peternak. Diharapkan penelitian ini menghasilkan pakan komplit sapi

potong yang murah, berkualitas, mudah disediakan serta dapat meningkatkan produktivitas

ternak dengan memanfaatkan bahan sumber daya lokal. Karena itu hasil penelitian ini

mendukung program swasembada daging dengan menyempurnakan model sistem integrasi

tanaman-ternak berdasarkan sosial budaya dan agroklimat setempat dengan introduksi

tanaman murbei sebagai sumber pakan berkualitas. Penelitian disusun berdasarkan

rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 4 kali ulangan, menggunakan 16 ekor

sapi PO jantan. Ransum terdiri atas sumber serat berupa rumput lapang dan konsentrat

dengan perbandingan 40:60. Konsentrat disusun menggunakan daun murbei sebanyak 33%

dan bahan lain sebanyak 67% sebagai perlakuan. Hasil penelitian menginformasikan bahwa

kombinasi daun murbei dengan bahan yang berbeda sebagai komponen konsentrat

memberikan respon yang berbeda terhadap sapi potong. Kombinasi daun murbei dengan

jagung-urea menghasilkan produktivitas yang terbaik, akan tetapi kombinasi daun murbei

dengan onggok-urea juga dapat menjadi salah satu alternatif yang baik untuk diaplikasikan,

karena kombinasi tersebut menghasilkan R-C rasio yang tinggi.

2. Keong

Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, pasti tidak asing lagi dengan

yang namanya keong. Sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai

petani, tentu tidak sulit untuk menemukan keong disawah-sawah mereka. Keong banyak

ditemukan terutama pada saat sawah petani dialiri oleh air. Banyaknya keong-keong yang

bertebaran di sawah biasanya membuat banyak petani kesal, karena keong-keong tersebut

memakan tanaman padi milik petani yang relatif kebanyakan masih muda.

Sampai sekarang memang keong merupakan

hama yang menjadi momok bagi petani padi,

terutama pada saat musim menanam padi.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh petani

untuk menghilangkan dan membuat keong tidak

mengganggu tanaman padi miliknya. Tapi,

keong juga bisa bermanfaat terutama bagi

petani di pedesaan yang memelihara ternak itik

atau lebih umum dikenal dengan nama bebek.

Keong bisa dijadikan pakan tambahan sebagai sumber protein untuk meningkatkan

produksi telur bebek. Adapun keong yang umum dimanfaatkan sebagai pakan tambahan

biasanya keong mas. Berdasarkan antaranews.com (2010), keong mas yang banyak

dijumpai di persawahan atau pada tanaman yang cukup basah mengandung protein cukup

tinggi, yakni 44 - 46,2 %. Oleh karena itu, keong mas bisa dijadikan alternatif sebagai pakan

tambahan untuk ternak bebek untuk meningkatkan produksi telur.

Perawatan ternak bebek tidak sulit, jenis makanan apapun asal tidak basi bebek

tidak akan ragu-ragu untuk memakannya. Bebek juga terkenal dengan unggas yang lebih

kebal terhadap serangan penyakit dibandingkan dengan unggas yang lainnya. Pakan yang

diberikan kepada ternak bebek sekurang-kurangnya harus memenuhi 2 unsur sumber

pakan, yaitu pakan sumber energi dan pakan sumber protein.

Pakan ternak sumber energi yang dapat diberikan kepada bebek diantaranya yaitu dedak

padi, jagung, pollard, tepung singkong, nasi kering, dan mie/roti afkir. Sedangkan pakan

sumber protein yang dapat diberikan untuk ternak bebek diantaranya ikan rucah, cangkang

udang dan keong.

Pemberian keong pada ternak bebek dapat meningkatkan jumlah produksi telur

bebek. Keong mas ini juga sangat disukai bebek dan diyakini dapat merangsang bebek

untuk bertelur. Untuk mengambil keong disawah sebaiknya dilakukan pada pagi hari, karena

setelah terkena sinar matahari biasanya keong akan bersembunyi. Adasnya pemeliharaan

bebek, diharapkan petani tidak kesulitan lagi untuk membasmi keong, karena justru keong

bisa membantu diusaha sampingan ternaknya. Oleh karena itu, terjadi integrasi yang baik

bidang pertanian-peternakan.

3. Sumber Daya Pakan Air

Potensi lain yang sangat besar adalah dari sumber daya pakan dari air. Produksi

penangkapan ikan Indonesia masih dapat ditingkatkan. Potensi sumber daya pakan dari air

seperti tumbuh-tumbuhan air seperti rumput laut, azolla, ganggang ataupun hewan air dan

hasil sampingnya, seperti kepala udang, hasil samping pengalengan ikan, kerang, dan

ketam. Tumbuh tumbuhan air adalah sumber protein tinggi yang dapat dipanen sepanjang

waktu dan penanganan pasca panen relatif mudah. Sampai saat ini potensi sumber daya

pakan dari air belum tergarap secara optimal. Padahal sentra-sentra untuk memproduksi

produk pakan dari sumber ini sangat luas, seperti di pantai Jawa, Sumatera, Kalimantan,

dan Sulawesi.

Pemanfaatan bahan pakan lokal akan memberi dampak positif pada stabilitas neraca

ekspor-impor peternakan. Angka defisit impor bahan pakan ternak (terutama bahan pakan

unggas) sangat mendominasi defisit impor peternakan secara keseluruhan, yaitu sekitar

52,3%. Pemanfaatan bahan pakan lokal dapat mengurangi dan atau bahkan menutup nilai

defisit impor bahan baku pakan yang jumlahnya pada tahun 2007, sebesar US$

1.102.373.548,52 atau Rp 10,2 triliun dari total defisit impor peternakan sebesar Rp 19,5

triliun. (Ditjend Peternakan, 2008).

Daftar Pustaka

Adiati, umi.dkk 2004.peluang Pemanfaatan Tepung Bulu Ayam Sebagai Bahan Pakan Ternak Ruminansia. Wartazoa vol. 14 no. 1

Anonimus, 2003. Bulu Unggas Untuk Pakan Ruminansia. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Volume 25 No. 6.

http://lp.unand.ac.id/?pModule=home&psub=home&pAct=view&_haeder=home

http://yunilasyarja.blogspot.com/2009/2/potensi-limbah-bulu-ayam-sebagai-bahan.html.

HOGAN, J. 1996. Ruminant Nutrition and Production in the Tropics and Subtropics. Australian Centre for International Agricultural Research. Canberra.

Muhtarudin dan Ali H, 2004. Pengaruh Suplementasi Hidrolisat Bulu Ayam dan Mineral Organik terhadap Kecernaan Zat Makanan, Pertambahan Bobot Badan, dan Efisiensi Ransum Kambing Peranakan Etawah Jantan. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi.UNILA

MCDOWELL, L.R. 1992. Minerals in Animal and Human Nutrition. Academic Press, London.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. 1985. Nutrient Requirements of Sheep. National Academy Press. Washington D.C.

Siregar, zulfikar.2005. Pengaruh suplementasi hidrolisat bulu ayam, mineral esensial dalam ransum berbasis limbah perkebunan terhadap penggunaan, nilai hayati protein dan efisiensi ransum (the effect of hidrolyzed poultry feather and mineral essential supplementation in plantation by-product based ration on utilization, biological value of protein, and efficiency of ration).seminar nasional teknologi peternakan dan veteriner 2005 .