evaluasi simplisia

-

Upload

lialestari -

Category

Documents

-

view

537 -

download

46

description

Transcript of evaluasi simplisia

Pengujian Parameter Non Spesifik

Ekstrak

Identifikasi Simplisia (Depkes, 1989)

Identikasi simplisia dilakukan dengan memeriksa pemerian dan melakukan pengamatan

simplisia baik secara makroskopik maupun secara mikroskopik.

Pemeriksaan makroskopik

Pemeriksaan makroskopik dilakukan terhadap simplisia meliputi warna, ukuran dan tekstur

rimpang

Pemeriksaan maksroskopik

Dilakukan dengan cara menaburkan serbuk simplisia di atas kaca objek yang telah

diteteskan dengan kloralhidrat dan ditutuo dengan kaca penutup kemudian dilihat di bawah

mikroskop. Dilkakukan juga uji dengan menggunakan aquadest sebaai pengganti

kloralhidrat.

Parameter nonspesfik

Penetapan kadar air

Penetapan kadar air di dalam ekstrak, dilakukan secara destilasi. Tujuan penetapan kadar air

adalah mengetahui besarnya kandungan air, terkait dengan kemurnian dan kontaminasi

yang mungkin terjadi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa ekstrak etanol rimpang kunyit

yang diuji mempunyai kisaran kadar air 6,0 – 7,0 % v/b, sedangkan ekstrak terpurifikasi

mempunyai kadar air 2,0 % v/b. Kandungan air maksimal yang di-perbolehkan terdapat di

dalam ekstrak rimpang kunyit dalam buku Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat Indonesia

adalah 4,0 % (Azizah, 2013).

Dilakukan dengan azeotropi (destilasi toluena) dnegan menggunakan labu 500 ml yang

dihbungkan dengan pendingin air ballik dengan pertolonga alat penampung, tabung peneria

5 ml berskala 0,1 ml. Pemansa yang digunakan adalah pemansa listrik yang suhunya dapat

diatur

Cara kerja: ke dalam labu alas bulat dimasukkan 200 ml tolena dan 2 ml air suling, didestilasi

selaam 2 jam. Toluena didinginkan selama 30 emnit dan volume air dlaam tabung penerima

dibaca. Kemudian ke dalam labu tersebut dimasukkan 5 g serbuk simplisia yang telah

ditimbang seksaa, labu dipanaskan selama 15 menit. Setelah toluena mendidih, kecepatan

tetesan diatur 2 etes untuk setipa detik samapi sebagaina besar air terdestilasi, kemudian

kecepatan destilasi dinaikkan samapi 4 tetes per detik. Setelah semua air terdestilasi, bagian

dalam pendingiin dibilas dengan toluena. Destilasi dilanjutkan selama 5 menit, kemudian

tabung penerima dibiarkan mendingin sampai suhu kamar. Sete;ah air dan toluena memisah

sempurna baca volume air dengan ketelitian 0,05 ml. Selisih kedua volume air yang dibaca

sesuai denagn kandungan air yang ada di dalam bahan yang diperiksa. Kadar air dihitung

dalam persen (WHO,1992).

Penetapan kadar abu total

Penetapan kadar abu total dan kadar abu tak larut asam dilakukan dengan pengabuan

ekstrak dalam krus di dalam tanur pada suhu 800oC. Disini terjadi pemanasan bahan pada

temperatur dimana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga

yang tertinggal hanya unsur mineral dan anorganik. Tujuannya adalah untuk memberikan

gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai

terbentuknya ekstrak. Selain itu penetapan kadar abu juga dimaksudkan untuk mengontrol

jumlah pencemar benda-benda organik seperti tanah, pasir yang seringkali terikut dalam

sediaan nabati. Kadar abu total yang diperbolehkan dalam ekstrak rimpang kunyit tidak

lebih dari 0,4%dan kadar abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,08 % (Azizah, 2013).

Sebanyak 2 g serbuk yang telah digerus dan ditimbang seksama dimasukkan ke dalam krus

porselin yang telah dipijar dan ditara, kemudian diratakan. Kus dipijarkan perlahan-lahan

hingga arang habis, kemudian didinginkan dan ditimbang hingga diperoleh boot tetap. Kadar

abuu dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Ditjen POM, 1989).

Penetapan kadar sari yang larut air

Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan di udara dimaserasi selama 24 jam dalam 100

ml air-kloroform (2,5 ml kloroform dalam air suling sampai 1 liter) dalam labu bersumbat

sambil sekali-sekali dikocok selama 6 jam pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam.

Saring, diuapkan 20 ml filtrat hiingga kering dalam cawac dangkal berdasar rata yang telah

ditara, dipanaskan sisa pada suhu 105 oC sampai bobot tetap. Kadar sari larut dalam air

dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Ditjen POM, 1989)

Penetapan kadar sari yang larut dalam etanol

Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikerigkan di udara dimaserasi selama 24 jam dalam 100 ml

etanol 95% dalam labu tersumbat sambil sekali-sekali diocok selama 6 jam pertama,

kemudian dibiarkan selama 18 jam. Kemudian disaring cepat untuk menghindari penguapan

etanol, 20 ml filtrat diuapkan hingga kering dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah

ditara dan dipanaskan pada suhu 105 oC sampai bobot tetap. Kadar sari larut dalam air

dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Ditjen POM, 1989)

Karakterisasi Simplisia

Penetapan Susut Pengeringan

1 gram simplisia ditimbang seksama dan dimasukkan ke dalam krus porselen bertutup yang

sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105oC selama 30 menit dan telah ditara. Simplisia

diratakan dalam krus porselen dengan menggoyangkan krus hingga merata. Masukkan ke

dalam oven, buka tutup krus, panaskan pada temperatur 100oC sampai dengan 105oC,

timbang dan ulangi pemanasan sampai didapat berat yang kostan (Depkes, 1989 ; Depkes,

1979)

Perhitungan Rendemen

Perhitungan rendemen dilakukan untuk mengetahui % perubahan suatu bahan pangan

setelah mengalami proses pengolahan. Perhitungan rendemen mie basah dan ekstrak

kunyit dapat dilihat sebagai berikut

% rendemen ekstrak kunyit = bobot ekstrak kunyit

bobot kunyit (g )+air(ml)x100 %

Pola dinamolisis

Proses dinamolisis dilakukan untuk memberikan gambaran secara kualitatif dari kandungan

kimia yang terdapat dalam ekstrak karena masing-masing ekstrak memiliki pola dinamolisis

yang berbeda. Uji dinamolisis dilakukan dengan cara menuangkan sekitar 1/3 ekstrak cair ke

dalam cawan petri, kemudian ditutup dengan kertas saring bersumbu vertical yang

menghubungkan cairan ekstrak dengan kertas saring. Uji dinamolisis dilakukan selama lebih

kurang 10 menit sampai dihasilkan noda pada kertas saring, lalu diamati polanya.

Pola kromatogram

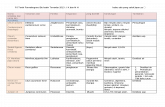

Uji paremeter selanjutnya adalah pola kromatogram Lapis Tipis (KLT). KLT merupakan salah

satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan

komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Prinsip kerjanya

memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang

digunakan. Mula-mula kertas silica gel dipotong dengan ukuran (10 cm x 1 cm), lalu kertas

tersebut ditandai dengan garis di ujung atas dan bawah masing- masing 1 cm, lalu hasil

maserat ditotolkan diujung bawah titik. Penotolan dilakukan berulang pada tempat yang

sama dengan rentang waktu tertentu untuk menghindari kemungkinan totolan waktu

terlalu lebar dan menghindari terjadinya tailing. Tailing ini terjadi sebagai akibat dari

kesalahan penotolan senyawa, sehingga pita yang terbentuk berekor, dapat pula disebabkan

karena pengembang yang tidak sesuai. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari

bentuk plat silica dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan.

Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen. Semakin dekat kepolaran

antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut.

Untuk KLT kali ini digunakan silica gel GF 254, ini adalah jenis silica yang akan menunjukkan

fluoresensi kuning-hijau di bawah sinar UV 254 nm. Fase diam adalah fase yang terikat pada

pendukung, sedangkan fase gerak adalah fase yang bergerak melalui fase diam.

Pengembang yang digunakan pada metode ini adalah kloroform : etanol : asam asetat

glacial dengan perbandingan (9,4 : 0,5 : 0,1). Pengembang dibiarkan di dalam chamber

sampai jenuh, setelah jenuh plat KLT dimasukkan ke dalam chamber sampai fase gerak

mencapai batas atas dari plat KLT. Dipilih pengembang ini karena larutan pengembang ini

mampu memisahkan komponen-komponen kurkuminoid. Pengembang yang digunakan

untuk proses KLT ini bersifat non-polar. Silika gel dapat membentuk ikatan hydrogen di

permukaannya, karena pada permukaannya terikat gugus hidroksil. Oleh karenanya, silica

gel sifatnya sangat polar. Sementara itu, fase gerak yang digunakan dalam percobaan ini

bersifat non-polar, maka pada saat campuran dimasukkan, senyawa-senyawa yang semakin

polar akan semakin lama tertahan di fase stasioner, dan senyawa-senyawa yang semakin

tidak (kurang) polar akan terbawa keluar kolom lebih cepat. Setelah fase gerak sampai pada

batas atas dari plat KLT, kemudian plat tersebut dikeluarkan dari chamber, dan dilihat

dibawah sinar UV dan dihitung RF-nya. Dari hasil KLT terdapat 3 titik (spot) yang tertarik

pada fase diam. Spot pertama memiliki Rf = 0,625; spot kedua Rf = 0,7125; dan spot ketiga

Rf = 0,875. Menurut literature senyawa kurkuminoid yang merupakan zat aktif untuk

antiinflamasi dapat terdeteksi pada RF 0,6, maka dari itu hasil KLT ini menunjukkan nilai Rf

yang sudah sesuai dengan literature. Senyawa kurkumin dapat mengalami penurunan

dengan lepasnya gugus –OCH3 dalam setiap penurunan. Kurkumin akan mengalami dua kali

penurunan, dimana turunan pertamanya adalah demetoksi kurkumin dan turunan keduanya

adalah bis-demetoksi kurkumin. Kurkumin akan terelusi paling akhir (berada paling bawah)

karena sifatnya yang polar.

Bobot jenis

Penetapan bobot jenis ekstrak dapat dilakukan sebagai berikut:

Ditimbang piknometer dengan volume tertentu dalam keadaan kosong. Piknometer ini

berfungsi sebagai alat untuk menentukan bobot jenis ekstrak. Kemudian piknometer diisi

penuh dengan air dan ditimbang ulang. Kerapatan air dapat ditetapkan. Kemudian

piknometer dikosongkan dan diisi penuh dengan ekstrak, lalu ditimbang. Melalui berat

ekstrak yang mempunyai volume tertentu, dapat ditetapkan kerapatan ekstrak.

Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Selain menggunakan spektrofotometer FTIR, profil kimiawi

tiga ekstrak yang memiliki nilai IC50 paling rendah dianalisis pula menggunakan

kromatografi lapis tipis (KLT). Profil kimiawi yang dianalisis adalah jumlah senyawa yang

terkandung dalam ekstrak ramuan terbaik yang ditunjukkan oleh jumlah spot yang terpisah

ketika dielusi menggunakan eluen yang sesuai. Ekstrak kental hasil maserasi dilarutkan

dengan etanol 96% hingga diperoleh konsentrasi 10000 mg/L. Ekstrak tersebut selanjutnya

ditotolkan pada fase diam, yaitu silika gel F254 menggunakan aplikator Camag Linomat 5.

Pelarut yang digunakan sebagai fase gerak (eluen) adalah campuran kloroform dan

diklorometana dengan perbandingan 0:100, 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30,

80:20, 90:10, dan 100:0. Sebelum dilakukan pengembangan, bejana kromatografi

dijenuhkan terlebih dahulu menggunakan pelarut. Setelah itu, plat yang sudah ditotolkan

ekstrak dimasukkan ke dalam bejana kromatografi dan pengembangan dilakukan hingga

eluen mencapai jarak kurang lebih 0.5 cm dari tepi atas plat. Setelah dilakukan

pengembangan, plat diangkat dan dideteksi profil kromatogramnya menggunakan lampu UV

dengan panjang gelombang 366 nm (Lestari, 2010).

Uji Kualitatif dan Kuantitatif Kurkumin

Analisis kromatografi lapis tipis (KLT) kualitatif dan kuantitatif kurkumin menggunakan fase

diam lempeng silika gel 69 F254 dan fase gerak kloroform : etanol : asam asetat glasial (94 :

5 : 1 v/v). Sebelum dilakukan penotolan sampel, fase diam harus diaktifkan dengan cara

dipanaskan terlebih dahulu dalam oven pada suhu 110o C selama 15 menit. Hal ini

bertujuan untuk meningkatkan daya absorbsi dari fase diam. Pembuatan kurva baku

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi dengan luas area. Larutan

standar dibuat dengan konsentrasi 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,4; dan 1,6 μg/μl. Sedangkan larutan

sampel dibuat dengan konsentrasi 10 mg/ml dengan volume penotolan sebanyak 5 μl.

Sebelum dilakukan pengembangan, bejana pengembang dijenuhkan dengan uap fase gerak

agar pemisahan sampel dapat optimal dan untuk mempercepat elusi (Azizah, 2013).

Pembuatan kurva baku bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi dengan

luas area. Larutan standar dibuat dengan konsentrasi 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,4; dan 1,6 μg/μl.

Sedangkan larutan sampel dibuat dengan konsentrasi 10 mg/ml dengan volume penotolan

sebanyak 5 μl. Sebelum dilakukan pengembangan, bejana pengembang dijenuhkan dengan

uap fase gerak agar pemisahan sampel dapat optimal dan untuk mempercepat elusi. Profil

kromatografinya terlihat pada Gambar 1.

Menurut pengamatan dengan UV 366 nm (Gambar 1), deteksi tidak digunakan dengan

pereaksi semprot karena kurkumin sudah berwarna jika dilihat pada UV 366 nm. Pada

pengamatan dengan UV 366 nm terdapat bercak dengan Rf 0,51 (bercak 1) baik pada

pembanding kurkumin maupun bercak ekstrak etanol dan ekstrak terpurifikasi. Bercak

tersebut merupakan senyawa kurkumin karena adanya kesamaan warna dan nilai Rf pada

masing-masing bercak ekstrak dan pembanding kurkumin. Pada sampel masing-masing

ekstrak terdapat bercak dengan nilai Rf 0,36 (bercak 2) yang merupakan senyawa demetoksi

kurkumin dan bercak dengan nilai Rf 0,25 (bercak 3) yang merupakan senyawa bisdemetoksi

kurkumin. Kurkuminoid dalam rimpang kunyit meliputi senyawa kurkumin, demetoksi

kurkumin dan bisdemetoksi kurkumin. Bercak senyawa demetoksi kurkumin dan

bisdemetoksi kurkumin tidak ditemukan pada pembanding kurkumin (Azizah, 2013).

Gambar 1. Profil KLT ekstrak etanol,

ekstrak terpurifikasi dan kurkumin standar

Keterangan :

Bercak 1 (Rf 0,51) = senyawa kurkumin

Bercak 2 (Rf 0,36) = senyawa demetoksi kurkumin

Bercak 3 (Rf 0,25) = senyawa Bisdemetoksi kurkumin.

Bercak a – f = ekstrak etanol terpurifikasi

Bercak g – l = ekstrak etanol

Bercak m – r = standar kurkumin 1.6; 1.4; 1.2; 0.8; 0.4 dan 0.2 μg/μl

Fase gerak = kloroform : etanol : asam asetat glasial (94 : 5 : 1)

Fase diam = Silica gel 60 F 254

Dapus

Lestari, T.A, 2010. Profil Kimiawi Ekstrak Ramuan Kunyit, Temulawak, Dan

Meniran Berdasarkan Aktivitas Antioksidan. Institut Pertanian Bogor.

Azizah, B., Nina Salamah. 2013. Standarisasi Parameter Non Spesifik dan Perbandingan Kadar Kurkumin Ekstrak Etanol dan Ekstrak Terpurifikasi Rimpang Kunyit. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Ratna, T.S. 2009. Uji efek antiinflamasi dari kombinasi ekstrak rimpang jahe merah (zingiber officinale) dan ripang kunyit (curcuma domestica Val.) dalam sediaan topikal pada mencit jantan. Universitas Sumatera Utara

WHO Collaborating Center for Quality Assurance of Esential Drugs. Prosedur Operasional Baku Uji Toksisitas. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan RI, 1991; 39-44, 120-144.

World health organization (2007). Monograph on selected medicinal plants, (Vol. 3) geneva. World helath organization.

BPOM, 2010a, Acuan Sediaan Herbal Volume V Edisi 1. BPOM RI, Jakarta.

BPOM, 2010b, Monografi Ekstrak Tumbuhan Indonesia, Direktorat Standardisasi Obat Trandisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM RI, Jakarta.

Depkes, 2008, Farmakope Herbal Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Dtjen Pom. 1989. Materia medika indonesia. Jilid IV. Departemen kesehatan RI. Jakarta.

Depkes Republik Indonesia. (1989). Materia Medika Indonesia (Jilid V). Jakarta : Depkes Republik Indonesia. Depkes Republik Indonesia. (2000). Parameter Standar Umum Pembuatan Ekstrak Tumbuhan Obat. Jakarta: Depkes Republik Indonesia. Depkes Republik Indonesia. (1979). Farmakope Indonesia (Edisi III). Jakarta : Depkes Republik Indonesia.